统编版语文八年级下册 3 安塞腰鼓课件(27张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册 3 安塞腰鼓课件(27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 526.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-29 07:45:53 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

3 安塞腰鼓

第一单元

1.阅读下面文段,回答问题。

①这腰鼓,使冰冷的空气立即变得躁热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立

即变得亢奋了。

②使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

③使人想起:千里的雷声万里的闪!

④使人想起:晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!

⑤容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣拖了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(1)文段中有两个错别字,请你找出来并改正。

____ 改为 ____ ____ 改为 ____

(2)给加点的字注音。

亢奋( ) 羁绊( )

躁

燥

拖

脱

kàng

jī

2.下列句子有语病的一项是( )

A.通过这次安塞腰鼓的表演活动,我市人民都认识到了弘扬民族文化的重要性。

B.在安塞腰鼓的表演舞台上,变幻的舞台背景让人目不暇接。

C.王老师耐心地纠正并指出了表演中存在的问题,让我受益匪浅。

D.弘扬传统文化一定要避免形式主义。

解析:语序不当,应该把“纠正”和“指出”调换位置。

C

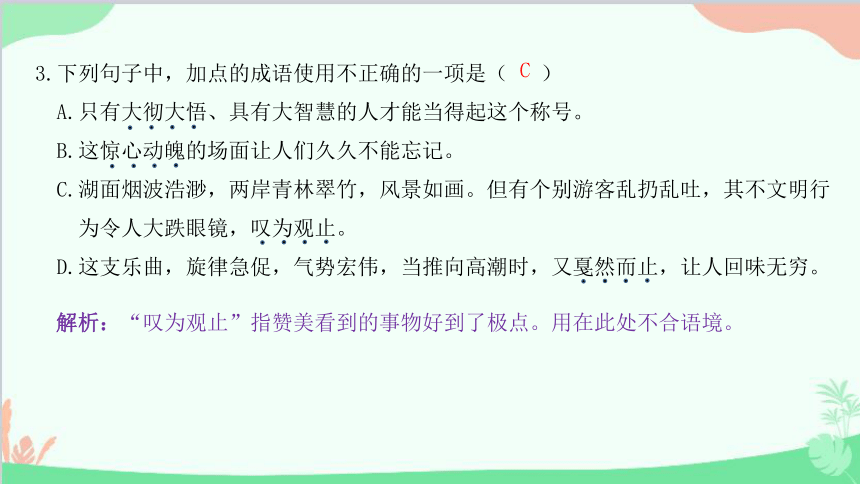

3.下列句子中,加点的成语使用不正确的一项是( )

A.只有大彻大悟、具有大智慧的人才能当得起这个称号。

B.这惊心动魄的场面让人们久久不能忘记。

C.湖面烟波浩渺,两岸青林翠竹,风景如画。但有个别游客乱扔乱吐,其不文明行

为令人大跌眼镜,叹为观止。

D.这支乐曲,旋律急促,气势宏伟,当推向高潮时,又戛然而止,让人回味无穷。

解析:“叹为观止”指赞美看到的事物好到了极点。用在此处不合语境。

C

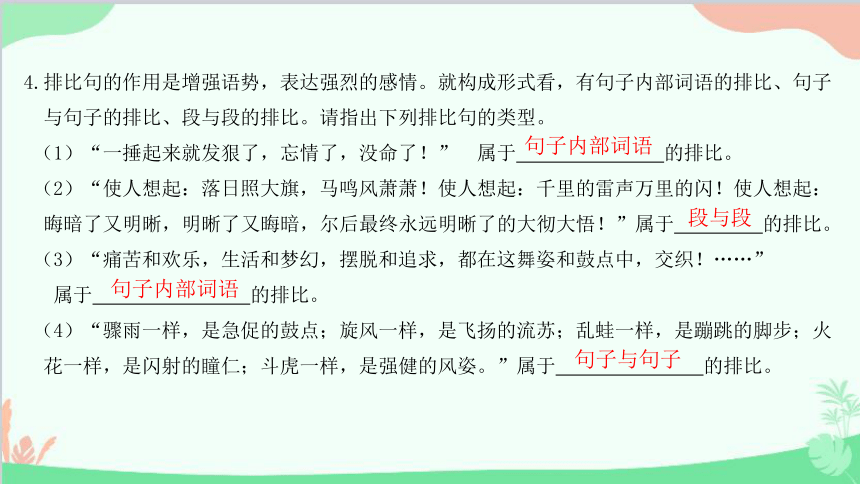

4.排比句的作用是增强语势,表达强烈的感情。就构成形式看,有句子内部词语的排比、句子

与句子的排比、段与段的排比。请指出下列排比句的类型。

(1)“一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!” 属于 的排比。

(2)“使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!使人想起:千里的雷声万里的闪!使人想起:

晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!”属于 的排比。

(3)“痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!……”

属于 的排比。

(4)“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火

花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。”属于 的排比。

句子内部词语

段与段

句子内部词语

句子与句子

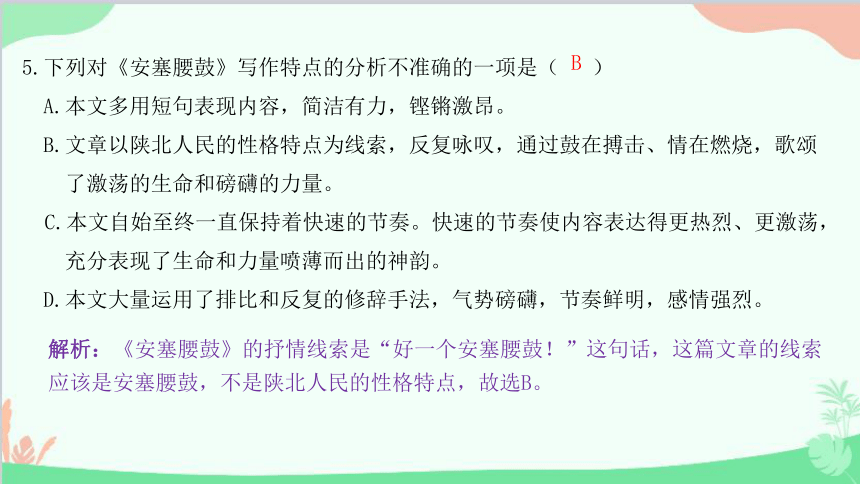

5.下列对《安塞腰鼓》写作特点的分析不准确的一项是( )

A.本文多用短句表现内容,简洁有力,铿锵激昂。

B.文章以陕北人民的性格特点为线索,反复咏叹,通过鼓在搏击、情在燃烧,歌颂

了激荡的生命和磅礴的力量。

C.本文自始至终一直保持着快速的节奏。快速的节奏使内容表达得更热烈、更激荡,

充分表现了生命和力量喷薄而出的神韵。

D.本文大量运用了排比和反复的修辞手法,气势磅礴,节奏鲜明,感情强烈。

解析:《安塞腰鼓》的抒情线索是“好一个安塞腰鼓!”这句话,这篇文章的线索应该是安塞腰鼓,不是陕北人民的性格特点,故选B。

B

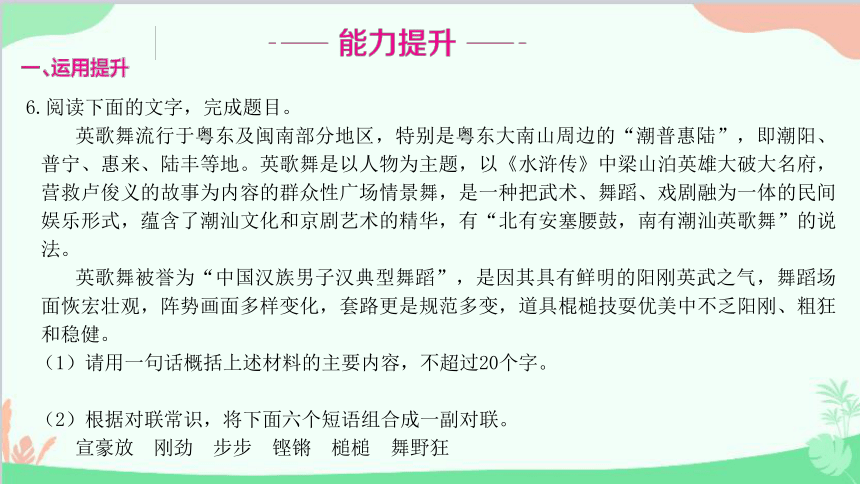

6.阅读下面的文字,完成题目。

英歌舞流行于粤东及闽南部分地区,特别是粤东大南山周边的“潮普惠陆”,即潮阳、普宁、惠来、陆丰等地。英歌舞是以人物为主题,以《水浒传》中梁山泊英雄大破大名府,营救卢俊义的故事为内容的群众性广场情景舞,是一种把武术、舞蹈、戏剧融为一体的民间娱乐形式,蕴含了潮汕文化和京剧艺术的精华,有“北有安塞腰鼓,南有潮汕英歌舞”的说法。

英歌舞被誉为“中国汉族男子汉典型舞蹈”,是因其具有鲜明的阳刚英武之气,舞蹈场面恢宏壮观,阵势画面多样变化,套路更是规范多变,道具棍槌技耍优美中不乏阳刚、粗狂和稳健。

(1)请用一句话概括上述材料的主要内容,不超过20个字。

(2)根据对联常识,将下面六个短语组合成一副对联。

宣豪放 刚劲 步步 铿锵 槌槌 舞野狂

解析:

题干要求用一句话概括材料的主要内容。根据“英歌舞流行于粤东及闽南部分地区”可以概括出第一个要点:英歌舞的流行地区;根据“英歌舞是以人物为主题”可以概括出第二个要点:英歌舞的主题;根据“具有鲜明的阳刚英武之气”可以概括出第三个要点:英歌舞的特点——阳刚。据此整合即可,注意不超过20个字。

答案示例:英歌舞的流行地区、主题以及阳刚的特点。

(1)请用一句话概括上述材料的主要内容,不超过20个字。

英歌舞流行于粤东及闽南部分地区,特别是粤东大南山周边的“潮普惠陆”,即潮阳、普宁、惠来、陆丰等地。英歌舞是以人物为主题,以《水浒传》中梁山泊英雄大破大名府,营救卢俊义的故事为内容的群众性广场情景舞,是一种把武术、舞蹈、戏剧融为一体的民间娱乐形式,蕴含了潮汕文化和京剧艺术的精华,有“北有安塞腰鼓,南有潮汕英歌舞”的说法。

英歌舞被誉为“中国汉族男子汉典型舞蹈”,是因其具有鲜明的阳刚英武之气,舞蹈场面恢宏壮观,阵势画面多样变化,套路更是规范多变,道具棍槌技耍优美中不乏阳刚、粗狂和稳健。

解析:

根据“具有鲜明的阳刚英武之气,舞蹈场面恢宏壮观,阵势画面多样变化,套路更是规范多变”可知,英歌舞的舞蹈特点是“步步铿锵舞野狂”;根据“道具棍槌技耍优美中不乏阳刚、粗狂和稳健”可知,道具棍槌的特点是“槌槌刚劲宣豪放”。“放”的读音是四声,“狂”的读音是二声,故上联是“槌槌刚劲宣豪放”,下联是“步步铿锵舞野狂”。

答案示例:槌槌刚劲宣豪放 步步铿锵舞野狂

(2)根据对联常识,将下面六个短语组合成一副对联。

宣豪放 刚劲 步步 铿锵 槌槌 舞野狂

点拨:

对联的基本要求是:字数相等,词性相对,内容相关,仄起平收。上联的最后一个字的声调是仄音(三声或四声),下联的最后一个字的声调是平音(一声或二声)。

点拨:

要根据语言材料从形式(结构、修辞、句式、字数)和内容两个方面进行仿写,应遵循内容统一、结构一致、修辞相仿的要求。首先应注意课文原句运用了比喻的修辞手法,再注意句子的结构和内容。

课文大量运用排比,语言气势磅礴,感情抒发强烈。如“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿”一段,气势昂扬,铿锵有力。请你运用排比的修辞手法,写一段文字描摹一个场面(如扭秧歌的场面、运动会的场面等)。

答案示例:

旋风一样,是神速的飞奔;乱蛙一样,是跳远的腾空;飞鸟一样,是空中的掷球。在运动会上,运动员们的每一个动作都充满了激情,每一块肌肉都充满了活力,每一个表情都充满了严肃,每一个眼神都充满了对胜利的渴望,让人折服。

7.

下面是一段介绍中国鼓文化的文字,请完成题目。

中国各民族中流传的鼓舞,多是唐宋以来【甲】的舞蹈形式,有些已有上千年的历史,有些在汉族中已经失传。值得注意的是,失传的唐代“杖鼓”在朝鲜族民间仍有单人或集体演奏技艺精湛的“杖鼓舞”俗称长鼓舞的风习。失传的宋代“花腔腰鼓”在壮、瑶、毛南等民族中仍有流传,这种腰鼓鼓腔用陶土烧制,中部细如蜂腰,当地称作“陶鼓”“蜂鼓”。农业社会初期鼓的数量不多,当社会发展,畜牧业兴起,充足的皮革供应使革鼓与鼓舞相应进入发展的新阶段。各种鼓舞,是以鼓为道具或作为主要乐器,在锣、镲、钹等打击乐配合下进行,且具有浓郁的地域民族色彩。反映出北方农民的豪迈,江南田园生活的情趣,或尚带有原始文化遗存的古拙民风。若从功能上看,各种鼓舞无非是用于祈年、祭祀、耕作、战争以及悦神娱人活动,正是“六鼓四金”中“以节声乐,以和军旅,以正田役”古风的【乙】。鼓舞开农耕舞蹈文化先河,伴随中华民族走过漫长的艰辛之路,不仅保存了古老的乐器、乐舞,还保存着淳朴的民风,如今又激发人们迎接辉煌的明天。

(1)在文中【甲】【乙】两处填入短语,恰当的一项是( )

A.【甲】盛行一时 【乙】延伸与发展 B.【甲】盛行一时 【乙】发展与延伸

C.【甲】流行一时 【乙】发展与延伸 D.【甲】流行一时 【乙】延伸与发展

(2)文中画线句表达欠妥,请尝试修改。

8.

解析:

【甲】处,“盛行一时”与“流行一时”词义没有多大区别,而在感彩上不一样,“流行一时”属于中性词,而“盛行一时”则有赞美之意,属于褒义词;从内容上看,本段文字是介绍“中国鼓文化”的文字,蕴含着对中国文化的赞美,因此,此处应用“盛行一时”,排除C、D两项。【乙】处,是“延伸”与“发展”孰先孰后的问题,从内容上看,如“失传的宋代‘花腔腰鼓’在壮、瑶、毛南等民族中仍有流传”,可见汉族的“鼓”延伸到少数民族后又有了发展——这种腰鼓鼓腔用陶土烧制,中部细如蜂腰,当地称作“陶鼓” “蜂鼓”;从语义上看,延伸是发展的前提,发展是延伸的结果。故选A。

(1)在文中【甲】【乙】两处填入短语,恰当的一项是( )

A.【甲】盛行一时 【乙】延伸与发展

B.【甲】盛行一时 【乙】发展与延伸

C.【甲】流行一时 【乙】发展与延伸

D.【甲】流行一时 【乙】延伸与发展

A

解析:本句存在句式杂糅和语序不当的语病。可将“技艺精湛”删掉,把“杖鼓舞”连同引号放到“风习”之前,并在“风习”前加“的”。也可改为一个复句。

答案示例一:失传的唐代“杖鼓”在朝鲜族民间仍有单人或集体演奏的俗称长鼓舞的“杖鼓舞”的风习。

答案示例二:失传的唐代“杖鼓”在朝鲜族民间仍有单人或集体演奏的风习,就是俗称长鼓舞的“杖鼓舞”。

(2)文中画线句表达欠妥,请尝试修改。

阅读《黄河口的威风锣鼓》,回答问题。

黄河口的威风锣鼓

王剑冰

①一群红上衣红裤子的人,就像一个模子里倒出来的,一样的耀眼炫红。前面的手拿铜镲,后面的拥着大鼓。鼓声起处,如大地滚过的闷雷;铜镲闪间,似高天亮起的闪电。雷,闪,雷,闪,雷闪,雷闪,雷闪!一只只甩起的重头鼓槌,一片片拍天的金黄镲片……

②鼓槌和花镲变换起花样,一两百人的阵容,起伏推拥,推拥起伏,让人想到一次次洪峰的冲击,一座座堤坝的高垒,一排排人墙的坚持。领舞的女子忍不住,从高台上跳下,跳入这波涛中。波涛更加亢奋了。从小就见识过漫漫大水,从小就担惊受怕的这群汉子、这群婆娘,把自己变成了涛,化作了浪。

③汗水在流淌,在飞迸,你的我的他的挥洒在一起,搅和在一起……怎么还有泪水?我见过黄土高坡的安塞腰鼓,见过壶口瀑布的斗鼓,却没有见过威风锣鼓这般动情,这场面太大,这锣鼓太震,这是在黄河口!

④这里的每一个人,都与黄河有着紧密的关系。以前人们听到雷声,望见闪电心就慌,大雨又要来了,黄河又要涨了!黄河九九八十一道弯,走到这里要入海了,还是汹汹浑浑,怒浪冲天,不定什么时候就冲出了堤坝,房屋不保,庄稼无收,黄河滩区多少村,哪个村没有进过水?

⑤不敢想多少年前,利津以一壤之地纳千里洪波,为鲁北漕运、盐运的要道。然而那店铺栉比、商贾云集的景象早已不再,热闹着无数船只无数人声的铁门关也埋没于黄浪之下。不敢想迎着黄水头的王庄险工①,多少次大水与坝头几乎同归于尽。一百年间,黄河在这里摇首摆尾,决口改道了五十多次!

⑥一代代人为此耗尽了时光。春天迎春汛,秋天忙秋汛,冬天防凌汛。滩区人把精力和财力,都用在了垫台子、盖房子上。“爱黄河,恨黄河,离了黄河不能活。”黄河口的百姓,对黄河体味得深,他们的手脚、他们的面容都已同黄河搅在一起,就像他们舍不去的家,那家被冲了一次又一次,垫高了一回又一回。

⑦这次看到的,是利津一次彻底的整治。基台将新房高高托上去,整个村子都高高地托上去。高台上瞭望着黄河,心里变得踏实。黄河沿岸十九个村庄都是如此,顺畅的道路,绿色的植被,以及富有特色的养殖基地、蔬菜基地,这里成了乡村旅游目的地。大水给佟家村留下的水荡和老屋,成了另一种景色,不少人来寻找灵感和乐趣。

⑧我真正见识了王庄险工。急转弯处的大水,如一只狂怒的怪兽横冲直撞,每一撞都水花迸裂,惊心动魄。谁忍不住发出了叫喊:奶奶,这么大的水头!现在这水头遇到了铁壁铜墙,随你撞去,撞散架了,默默远去。

⑨一个小女孩在大堤上跑,完全不知道大堤曾经的险情。她的脚跳跃着,就像一双鼓槌。黄浪衬托了她愉悦的身影。

⑩终于不再担惊受怕,天天都能做个囫囵梦,那梦也是柳绿花红。威风锣鼓成了黄河口人的发泄与倾诉,内心清空,五脏通透,唯有豪情在体内汹涌。所有的话语都在这震响里,所有的表达都在这狂吼中。

30岁的宁宁欢喜地加入了队伍,手举铜镲使足劲儿舞,手酸、耳鸣、腰背疼,对她的欢喜不起作用。93岁的李清云看着,笑着,“好,好——没想到,这么大岁数了——好啊……”

这一片不断生长的沃土,是黄河为河口人带来的福利,当一切都平安遂愿,这个福利将恒久地传递。

红掌花的红掌拨着清波,蝴蝶兰猛然地亮一下。还有野荷,硕大的荷叶捧着夕阳摇晃。苇花子泛着白光,前浪后浪地赶,似乎那么赶,能赶到大海。无数白色的鸟在蓝天下划着弧线,除了白鹳,还有白鹤、丹顶鹤、黑嘴鸥。绿野中起伏的,还有一座座红色的抽油机。再往前的大海上,是威震四方的钻井平台。

大雁列阵而过,台风要来了,后面还有霜雪,还有冰凌。但河口人已没有什么好怕的,他们站在黄河大堤上,看着滔滔涌涌的黄浪,就像看着十万亩小麦浩荡的景象。

威风锣鼓仍然在响,众志所趋的气势,和黄河,和野荷,和苇丛,和如林的抽油机融在一起。女声的尖利,男声的粗吼,同锣鼓铜镲混在一起。那是痛快的迸发,是放浪的欢畅。你看呐,随着鼓、镲,随着吼叫,他们扑伏又起来,跳起再蹲下,他们往左边歪,他们往右边歪……他们不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊,直搅得

这一片天地山海轰鸣,烟尘蒸腾!

入海口一片苍茫,从天上来的黄河,浩浩汤汤,又流到了天上。

(有删改)

【注】①险工:因为黄河具有“悬河”的特点,所以黄河下游干流堤防及主要支流河口段堤防是管理的重点。黄河堤防主要是由堤防和坝垛、护岸构成的。为了防止水流淘刷,在直接临河的堤段上修筑的丁坝、垛和护岸工程,称为“险工”。

9.文章首先描写了震撼人心的锣鼓表演场面,然后分三个层次依次写了① ,

② ,③ ,最后再次④ 。

10.文中两处画线句都是对“威风锣鼓”的描写,请你任选一处,作简要赏析。

①一群红上衣红裤子的人,就像一个模子里倒出来的,一样的耀眼炫红。前面的手拿铜镲,

后面的拥着大鼓。鼓声起处,如大地滚过的闷雷;铜镲闪间,似高天亮起的闪电。雷,闪,雷,

闪,雷闪,雷闪,雷闪!一只只甩起的重头鼓槌,一片片拍天的金黄镲片……

②随着鼓、镲,随着吼叫,他们扑伏又起来,跳起再蹲下,他们往左边歪,他们往右边

歪……他们不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊,直搅得这一片天地山海轰鸣,烟尘蒸腾!

11.文章第③段中作者这样写道:“我见过黄土高坡的安塞腰鼓,见过壶口瀑布的斗鼓,却没有见过

威风锣鼓这般动情,这场面太大,这锣鼓太震,这是在黄河口!”为什么作者认为黄河口“威风

锣鼓这般动情”?请结合上下文的相关内容,简要谈谈你的理解。

解析:

根据“一代代人为此耗尽了时光。春天迎春汛,秋天忙秋汛,冬天防凌汛”以及第④~⑥段的其他内容概括为:黄河口人代代与决堤黄河抗争的历史;根据第⑦~ 段“这次看到的,是利津一次彻底的整治”“威风锣鼓成了黄河口人的发泄与倾诉,内心清空,五脏通透,唯有豪情在体内汹涌”概括为:利津彻底整治后黄河口人的幸福欢乐;根据第 ~ 段“红掌花的红掌拨着清波,蝴蝶兰猛然地亮一下。还有野荷,硕大的荷叶捧着夕阳摇晃”“绿野中起伏的,还有一座座红色的抽油机。再往前的大海上,是威震四方的钻井平台”概括为:黄河口的美丽景象与令人振奋的建设前景;根据第 段“女声的尖利,男声的粗吼,同锣鼓铜镲混在一起”及画线句,概括为:描绘了威风锣鼓的热烈场景。

9.文章首先描写了震撼人心的锣鼓表演场面,然后分三个层次依次写了① ______________

___________________ ,② ,③ _______________

_______________________,最后再次④ 。

黄河口人代代与决堤黄河抗争的历史

利津彻底整治后黄河口人的幸福欢乐

描绘了威风锣鼓的热烈场景

黄河口的美丽景象与令人振奋的建设前景

10.文中两处画线句都是对“威风锣鼓”的描写,请你任选一处,作简要赏析。

①一群红上衣红裤子的人,就像一个模子里倒出来的,一样的耀眼炫红。前面的手拿铜镲,

后面的拥着大鼓。鼓声起处,如大地滚过的闷雷;铜镲闪间,似高天亮起的闪电。雷,闪,雷,

闪,雷闪,雷闪,雷闪!一只只甩起的重头鼓槌,一片片拍天的金黄镲片……

②随着鼓、镲,随着吼叫,他们扑伏又起来,跳起再蹲下,他们往左边歪,他们往右边

歪……他们不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊,直搅得这一片天地山海轰鸣,烟尘蒸腾!

答案示例① :

从视觉和听觉的角度进行赏析。“红上衣、红裤子、耀眼炫红”等颜色给人以强烈的视觉冲击,“甩、拍”等动作给人以奔放之感,由此看出表演者的热情豪放;“雷,闪,雷,闪,雷闪,雷闪,雷闪”写出了铜镲和大鼓相互配合的韵律,也表现了声音起伏有力,让人想到表演场面的壮阔。两者结合表现了表演者的豪情。

答案示例② :

从描写和修辞的角度进行赏析。“扑伏又起来” “跳起再蹲下” “往左边歪” “往右边歪”是对表演者动作的描写,写出了他们动作的豪放有力;“不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊”运用了排比的修辞手法,“直搅得这一片天地山海轰鸣”运用了夸张的修辞手法,写出了表演的气势磅礴,表现了黄河口人因洪水得到治理内心的欢快。

解析:

本题应主要分析黄河口人民的“情”,结合“以前人们听到雷声,望见闪电心就慌,大雨又要来了,黄河又要涨了”“一代代人为此耗尽了时光。春天迎春汛,秋天忙秋汛,冬天防凌汛。滩区人把精力和财力,都用在了垫台子、盖房子上” “爱黄河,恨黄河,离了黄河不能活”等语句可知,在彻底整治之前,人们深受黄河泛滥之害,为了应对险情,花费了大量的时间、精力、财力,这时的“情”是对黄河又爱又恨;结合“整个村子都高高地托上去。高台上瞭望着黄河,心里变得踏实” “这里成了乡村旅游目的地”“终于不再担惊受怕,天天都能做个囫囵梦” “威风锣鼓成了黄河口人的发泄与倾诉,内心清空,五脏通透,唯有豪情在体内汹涌” “这一片不断生长的沃土,是黄河为河口人带来的福利” “河口人已没有什么好怕的”等语句可知,彻底整治后,人们不用再担惊受怕,而且肥沃的土地为人们带来了福利,这时的“情”是心中的豪情,是摆脱洪水的快乐,是对黄河的热爱之情。

11.文章第③段中作者这样写道:“我见过黄土高坡的安塞腰鼓,见过壶口瀑布的斗鼓,却没有见过

威风锣鼓这般动情,这场面太大,这锣鼓太震,这是在黄河口!”为什么作者认为黄河口“威风

锣鼓这般动情”?请结合上下文的相关内容,简要谈谈你的理解。

答案示例:

几代滩区人曾把时间、精力和财力用在应对黄河汛情、决堤险情上,深受其苦;如今利津彻底整治,家园平安,黄河成为河口人的福利,人们欢喜愉悦,用威风锣鼓来发泄倾诉心中的欢乐豪情,同时也表达对整治后的黄河不可割舍的热爱之情。因此,“威风锣鼓”才显得“这般动情”。

12.学习了《安塞腰鼓》一文后,同学们对“鼓”文化十分感兴趣,某班开展“走近兰州太平鼓”综合性学习活动。请

你参加并完成以下任务。

(1)请阅读以下三则材料,概括材料的主要信息。

材料一:相传,明朝大将徐达西征,久攻兰州城不下,便制造了又长又大的鼓,内藏兵器,趁正月十五闹元宵

之际,让军士扮作社火队队员进入城内,一举破城,赢得太平。从此,百姓年年擂鼓闹喜,祈求和平,并把所擂之

鼓称为“太平鼓”。

材料二:兰州太平鼓舞是群舞。表演时众多鼓手前纵后跃,左旋右转,时而跳打,时而举打,起落有序,配合

默契。犹如万马奔腾,鼓、钹、锣齐响,如春雷滚滚,声声震天。

材料三:在兰州本地的社火活动中,人们常常看到,太平鼓的鼓手走到哪里,鼓声和掌声就跟到哪里。“打得

好”“真带劲”的赞扬声和“再来一次”的呐喊声此起彼伏。更有外地来的游客感慨这场面、这气势,太震撼了。

相机拍不出来,下次一定带家人一起来看。

(2)下面是太平鼓问卷调查表的内容,请用一句话概括你读到的信息。

(3)学校将组织学生到北山广场观看兰州太平鼓表演,请根据右面的示意图,介绍同学们应怎样从学校出发前往目的地。

(1)请阅读以下三则材料,概括材料的主要信息。

材料一:相传,明朝大将徐达西征,久攻兰州城不下,便制造了又长又大的鼓,内藏兵器,趁正月十五闹元宵之际,让军士扮作社火队队员进入城内,一举破城,赢得太平。从此,百姓年年擂鼓闹喜,祈求和平,并把所擂之鼓称为“太平鼓”。

材料二:兰州太平鼓舞是群舞。表演时众多鼓手前纵后跃,左旋右转,时而跳打,时而举打,起落有序,配合默契。犹如万马奔腾,鼓、钹、锣齐响,如春雷滚滚,声声震天。

材料三:在兰州本地的社火活动中,人们常常看到,太平鼓的鼓手走到哪里,鼓声和掌声就跟到哪里。“打得好”“真带劲”的赞扬声和“再来一次”的呐喊声此起彼伏。更有外地来的游客感慨这场面、这气势,太震撼了。相机拍不出来,下次一定带家人一起来看。

答案示例:

兰州太平鼓意在擂鼓闹春,祈求和平。其表演形式多样,鼓声震天,获得了当地人和外地游客的高度赞扬。

(2)下面是太平鼓问卷调查表的内容,请用一句话概括你读到的信息。

答案示例:人们对太平鼓的了解随着年龄的增长而比重变大。

答案示例:同学们,大家好!请大家先从学校出发,沿南湖路向西走至与和平路的交叉口,再向北转向,沿着和平路向北走至与北山路的交叉口,再沿北山路西北的方向走,北山广场就在路北。

(3)学校将组织学生到北山广场观看兰州太平鼓表演,请根据右面的示意图,介绍同学们应怎样从学校出发前往目的地。

3 安塞腰鼓

第一单元

1.阅读下面文段,回答问题。

①这腰鼓,使冰冷的空气立即变得躁热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立

即变得亢奋了。

②使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!

③使人想起:千里的雷声万里的闪!

④使人想起:晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!

⑤容不得束缚,容不得羁绊,容不得闭塞。是挣拖了、冲破了、撞开了的那么一股劲!

(1)文段中有两个错别字,请你找出来并改正。

____ 改为 ____ ____ 改为 ____

(2)给加点的字注音。

亢奋( ) 羁绊( )

躁

燥

拖

脱

kàng

jī

2.下列句子有语病的一项是( )

A.通过这次安塞腰鼓的表演活动,我市人民都认识到了弘扬民族文化的重要性。

B.在安塞腰鼓的表演舞台上,变幻的舞台背景让人目不暇接。

C.王老师耐心地纠正并指出了表演中存在的问题,让我受益匪浅。

D.弘扬传统文化一定要避免形式主义。

解析:语序不当,应该把“纠正”和“指出”调换位置。

C

3.下列句子中,加点的成语使用不正确的一项是( )

A.只有大彻大悟、具有大智慧的人才能当得起这个称号。

B.这惊心动魄的场面让人们久久不能忘记。

C.湖面烟波浩渺,两岸青林翠竹,风景如画。但有个别游客乱扔乱吐,其不文明行

为令人大跌眼镜,叹为观止。

D.这支乐曲,旋律急促,气势宏伟,当推向高潮时,又戛然而止,让人回味无穷。

解析:“叹为观止”指赞美看到的事物好到了极点。用在此处不合语境。

C

4.排比句的作用是增强语势,表达强烈的感情。就构成形式看,有句子内部词语的排比、句子

与句子的排比、段与段的排比。请指出下列排比句的类型。

(1)“一捶起来就发狠了,忘情了,没命了!” 属于 的排比。

(2)“使人想起:落日照大旗,马鸣风萧萧!使人想起:千里的雷声万里的闪!使人想起:

晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!”属于 的排比。

(3)“痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!……”

属于 的排比。

(4)“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火

花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。”属于 的排比。

句子内部词语

段与段

句子内部词语

句子与句子

5.下列对《安塞腰鼓》写作特点的分析不准确的一项是( )

A.本文多用短句表现内容,简洁有力,铿锵激昂。

B.文章以陕北人民的性格特点为线索,反复咏叹,通过鼓在搏击、情在燃烧,歌颂

了激荡的生命和磅礴的力量。

C.本文自始至终一直保持着快速的节奏。快速的节奏使内容表达得更热烈、更激荡,

充分表现了生命和力量喷薄而出的神韵。

D.本文大量运用了排比和反复的修辞手法,气势磅礴,节奏鲜明,感情强烈。

解析:《安塞腰鼓》的抒情线索是“好一个安塞腰鼓!”这句话,这篇文章的线索应该是安塞腰鼓,不是陕北人民的性格特点,故选B。

B

6.阅读下面的文字,完成题目。

英歌舞流行于粤东及闽南部分地区,特别是粤东大南山周边的“潮普惠陆”,即潮阳、普宁、惠来、陆丰等地。英歌舞是以人物为主题,以《水浒传》中梁山泊英雄大破大名府,营救卢俊义的故事为内容的群众性广场情景舞,是一种把武术、舞蹈、戏剧融为一体的民间娱乐形式,蕴含了潮汕文化和京剧艺术的精华,有“北有安塞腰鼓,南有潮汕英歌舞”的说法。

英歌舞被誉为“中国汉族男子汉典型舞蹈”,是因其具有鲜明的阳刚英武之气,舞蹈场面恢宏壮观,阵势画面多样变化,套路更是规范多变,道具棍槌技耍优美中不乏阳刚、粗狂和稳健。

(1)请用一句话概括上述材料的主要内容,不超过20个字。

(2)根据对联常识,将下面六个短语组合成一副对联。

宣豪放 刚劲 步步 铿锵 槌槌 舞野狂

解析:

题干要求用一句话概括材料的主要内容。根据“英歌舞流行于粤东及闽南部分地区”可以概括出第一个要点:英歌舞的流行地区;根据“英歌舞是以人物为主题”可以概括出第二个要点:英歌舞的主题;根据“具有鲜明的阳刚英武之气”可以概括出第三个要点:英歌舞的特点——阳刚。据此整合即可,注意不超过20个字。

答案示例:英歌舞的流行地区、主题以及阳刚的特点。

(1)请用一句话概括上述材料的主要内容,不超过20个字。

英歌舞流行于粤东及闽南部分地区,特别是粤东大南山周边的“潮普惠陆”,即潮阳、普宁、惠来、陆丰等地。英歌舞是以人物为主题,以《水浒传》中梁山泊英雄大破大名府,营救卢俊义的故事为内容的群众性广场情景舞,是一种把武术、舞蹈、戏剧融为一体的民间娱乐形式,蕴含了潮汕文化和京剧艺术的精华,有“北有安塞腰鼓,南有潮汕英歌舞”的说法。

英歌舞被誉为“中国汉族男子汉典型舞蹈”,是因其具有鲜明的阳刚英武之气,舞蹈场面恢宏壮观,阵势画面多样变化,套路更是规范多变,道具棍槌技耍优美中不乏阳刚、粗狂和稳健。

解析:

根据“具有鲜明的阳刚英武之气,舞蹈场面恢宏壮观,阵势画面多样变化,套路更是规范多变”可知,英歌舞的舞蹈特点是“步步铿锵舞野狂”;根据“道具棍槌技耍优美中不乏阳刚、粗狂和稳健”可知,道具棍槌的特点是“槌槌刚劲宣豪放”。“放”的读音是四声,“狂”的读音是二声,故上联是“槌槌刚劲宣豪放”,下联是“步步铿锵舞野狂”。

答案示例:槌槌刚劲宣豪放 步步铿锵舞野狂

(2)根据对联常识,将下面六个短语组合成一副对联。

宣豪放 刚劲 步步 铿锵 槌槌 舞野狂

点拨:

对联的基本要求是:字数相等,词性相对,内容相关,仄起平收。上联的最后一个字的声调是仄音(三声或四声),下联的最后一个字的声调是平音(一声或二声)。

点拨:

要根据语言材料从形式(结构、修辞、句式、字数)和内容两个方面进行仿写,应遵循内容统一、结构一致、修辞相仿的要求。首先应注意课文原句运用了比喻的修辞手法,再注意句子的结构和内容。

课文大量运用排比,语言气势磅礴,感情抒发强烈。如“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿”一段,气势昂扬,铿锵有力。请你运用排比的修辞手法,写一段文字描摹一个场面(如扭秧歌的场面、运动会的场面等)。

答案示例:

旋风一样,是神速的飞奔;乱蛙一样,是跳远的腾空;飞鸟一样,是空中的掷球。在运动会上,运动员们的每一个动作都充满了激情,每一块肌肉都充满了活力,每一个表情都充满了严肃,每一个眼神都充满了对胜利的渴望,让人折服。

7.

下面是一段介绍中国鼓文化的文字,请完成题目。

中国各民族中流传的鼓舞,多是唐宋以来【甲】的舞蹈形式,有些已有上千年的历史,有些在汉族中已经失传。值得注意的是,失传的唐代“杖鼓”在朝鲜族民间仍有单人或集体演奏技艺精湛的“杖鼓舞”俗称长鼓舞的风习。失传的宋代“花腔腰鼓”在壮、瑶、毛南等民族中仍有流传,这种腰鼓鼓腔用陶土烧制,中部细如蜂腰,当地称作“陶鼓”“蜂鼓”。农业社会初期鼓的数量不多,当社会发展,畜牧业兴起,充足的皮革供应使革鼓与鼓舞相应进入发展的新阶段。各种鼓舞,是以鼓为道具或作为主要乐器,在锣、镲、钹等打击乐配合下进行,且具有浓郁的地域民族色彩。反映出北方农民的豪迈,江南田园生活的情趣,或尚带有原始文化遗存的古拙民风。若从功能上看,各种鼓舞无非是用于祈年、祭祀、耕作、战争以及悦神娱人活动,正是“六鼓四金”中“以节声乐,以和军旅,以正田役”古风的【乙】。鼓舞开农耕舞蹈文化先河,伴随中华民族走过漫长的艰辛之路,不仅保存了古老的乐器、乐舞,还保存着淳朴的民风,如今又激发人们迎接辉煌的明天。

(1)在文中【甲】【乙】两处填入短语,恰当的一项是( )

A.【甲】盛行一时 【乙】延伸与发展 B.【甲】盛行一时 【乙】发展与延伸

C.【甲】流行一时 【乙】发展与延伸 D.【甲】流行一时 【乙】延伸与发展

(2)文中画线句表达欠妥,请尝试修改。

8.

解析:

【甲】处,“盛行一时”与“流行一时”词义没有多大区别,而在感彩上不一样,“流行一时”属于中性词,而“盛行一时”则有赞美之意,属于褒义词;从内容上看,本段文字是介绍“中国鼓文化”的文字,蕴含着对中国文化的赞美,因此,此处应用“盛行一时”,排除C、D两项。【乙】处,是“延伸”与“发展”孰先孰后的问题,从内容上看,如“失传的宋代‘花腔腰鼓’在壮、瑶、毛南等民族中仍有流传”,可见汉族的“鼓”延伸到少数民族后又有了发展——这种腰鼓鼓腔用陶土烧制,中部细如蜂腰,当地称作“陶鼓” “蜂鼓”;从语义上看,延伸是发展的前提,发展是延伸的结果。故选A。

(1)在文中【甲】【乙】两处填入短语,恰当的一项是( )

A.【甲】盛行一时 【乙】延伸与发展

B.【甲】盛行一时 【乙】发展与延伸

C.【甲】流行一时 【乙】发展与延伸

D.【甲】流行一时 【乙】延伸与发展

A

解析:本句存在句式杂糅和语序不当的语病。可将“技艺精湛”删掉,把“杖鼓舞”连同引号放到“风习”之前,并在“风习”前加“的”。也可改为一个复句。

答案示例一:失传的唐代“杖鼓”在朝鲜族民间仍有单人或集体演奏的俗称长鼓舞的“杖鼓舞”的风习。

答案示例二:失传的唐代“杖鼓”在朝鲜族民间仍有单人或集体演奏的风习,就是俗称长鼓舞的“杖鼓舞”。

(2)文中画线句表达欠妥,请尝试修改。

阅读《黄河口的威风锣鼓》,回答问题。

黄河口的威风锣鼓

王剑冰

①一群红上衣红裤子的人,就像一个模子里倒出来的,一样的耀眼炫红。前面的手拿铜镲,后面的拥着大鼓。鼓声起处,如大地滚过的闷雷;铜镲闪间,似高天亮起的闪电。雷,闪,雷,闪,雷闪,雷闪,雷闪!一只只甩起的重头鼓槌,一片片拍天的金黄镲片……

②鼓槌和花镲变换起花样,一两百人的阵容,起伏推拥,推拥起伏,让人想到一次次洪峰的冲击,一座座堤坝的高垒,一排排人墙的坚持。领舞的女子忍不住,从高台上跳下,跳入这波涛中。波涛更加亢奋了。从小就见识过漫漫大水,从小就担惊受怕的这群汉子、这群婆娘,把自己变成了涛,化作了浪。

③汗水在流淌,在飞迸,你的我的他的挥洒在一起,搅和在一起……怎么还有泪水?我见过黄土高坡的安塞腰鼓,见过壶口瀑布的斗鼓,却没有见过威风锣鼓这般动情,这场面太大,这锣鼓太震,这是在黄河口!

④这里的每一个人,都与黄河有着紧密的关系。以前人们听到雷声,望见闪电心就慌,大雨又要来了,黄河又要涨了!黄河九九八十一道弯,走到这里要入海了,还是汹汹浑浑,怒浪冲天,不定什么时候就冲出了堤坝,房屋不保,庄稼无收,黄河滩区多少村,哪个村没有进过水?

⑤不敢想多少年前,利津以一壤之地纳千里洪波,为鲁北漕运、盐运的要道。然而那店铺栉比、商贾云集的景象早已不再,热闹着无数船只无数人声的铁门关也埋没于黄浪之下。不敢想迎着黄水头的王庄险工①,多少次大水与坝头几乎同归于尽。一百年间,黄河在这里摇首摆尾,决口改道了五十多次!

⑥一代代人为此耗尽了时光。春天迎春汛,秋天忙秋汛,冬天防凌汛。滩区人把精力和财力,都用在了垫台子、盖房子上。“爱黄河,恨黄河,离了黄河不能活。”黄河口的百姓,对黄河体味得深,他们的手脚、他们的面容都已同黄河搅在一起,就像他们舍不去的家,那家被冲了一次又一次,垫高了一回又一回。

⑦这次看到的,是利津一次彻底的整治。基台将新房高高托上去,整个村子都高高地托上去。高台上瞭望着黄河,心里变得踏实。黄河沿岸十九个村庄都是如此,顺畅的道路,绿色的植被,以及富有特色的养殖基地、蔬菜基地,这里成了乡村旅游目的地。大水给佟家村留下的水荡和老屋,成了另一种景色,不少人来寻找灵感和乐趣。

⑧我真正见识了王庄险工。急转弯处的大水,如一只狂怒的怪兽横冲直撞,每一撞都水花迸裂,惊心动魄。谁忍不住发出了叫喊:奶奶,这么大的水头!现在这水头遇到了铁壁铜墙,随你撞去,撞散架了,默默远去。

⑨一个小女孩在大堤上跑,完全不知道大堤曾经的险情。她的脚跳跃着,就像一双鼓槌。黄浪衬托了她愉悦的身影。

⑩终于不再担惊受怕,天天都能做个囫囵梦,那梦也是柳绿花红。威风锣鼓成了黄河口人的发泄与倾诉,内心清空,五脏通透,唯有豪情在体内汹涌。所有的话语都在这震响里,所有的表达都在这狂吼中。

30岁的宁宁欢喜地加入了队伍,手举铜镲使足劲儿舞,手酸、耳鸣、腰背疼,对她的欢喜不起作用。93岁的李清云看着,笑着,“好,好——没想到,这么大岁数了——好啊……”

这一片不断生长的沃土,是黄河为河口人带来的福利,当一切都平安遂愿,这个福利将恒久地传递。

红掌花的红掌拨着清波,蝴蝶兰猛然地亮一下。还有野荷,硕大的荷叶捧着夕阳摇晃。苇花子泛着白光,前浪后浪地赶,似乎那么赶,能赶到大海。无数白色的鸟在蓝天下划着弧线,除了白鹳,还有白鹤、丹顶鹤、黑嘴鸥。绿野中起伏的,还有一座座红色的抽油机。再往前的大海上,是威震四方的钻井平台。

大雁列阵而过,台风要来了,后面还有霜雪,还有冰凌。但河口人已没有什么好怕的,他们站在黄河大堤上,看着滔滔涌涌的黄浪,就像看着十万亩小麦浩荡的景象。

威风锣鼓仍然在响,众志所趋的气势,和黄河,和野荷,和苇丛,和如林的抽油机融在一起。女声的尖利,男声的粗吼,同锣鼓铜镲混在一起。那是痛快的迸发,是放浪的欢畅。你看呐,随着鼓、镲,随着吼叫,他们扑伏又起来,跳起再蹲下,他们往左边歪,他们往右边歪……他们不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊,直搅得

这一片天地山海轰鸣,烟尘蒸腾!

入海口一片苍茫,从天上来的黄河,浩浩汤汤,又流到了天上。

(有删改)

【注】①险工:因为黄河具有“悬河”的特点,所以黄河下游干流堤防及主要支流河口段堤防是管理的重点。黄河堤防主要是由堤防和坝垛、护岸构成的。为了防止水流淘刷,在直接临河的堤段上修筑的丁坝、垛和护岸工程,称为“险工”。

9.文章首先描写了震撼人心的锣鼓表演场面,然后分三个层次依次写了① ,

② ,③ ,最后再次④ 。

10.文中两处画线句都是对“威风锣鼓”的描写,请你任选一处,作简要赏析。

①一群红上衣红裤子的人,就像一个模子里倒出来的,一样的耀眼炫红。前面的手拿铜镲,

后面的拥着大鼓。鼓声起处,如大地滚过的闷雷;铜镲闪间,似高天亮起的闪电。雷,闪,雷,

闪,雷闪,雷闪,雷闪!一只只甩起的重头鼓槌,一片片拍天的金黄镲片……

②随着鼓、镲,随着吼叫,他们扑伏又起来,跳起再蹲下,他们往左边歪,他们往右边

歪……他们不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊,直搅得这一片天地山海轰鸣,烟尘蒸腾!

11.文章第③段中作者这样写道:“我见过黄土高坡的安塞腰鼓,见过壶口瀑布的斗鼓,却没有见过

威风锣鼓这般动情,这场面太大,这锣鼓太震,这是在黄河口!”为什么作者认为黄河口“威风

锣鼓这般动情”?请结合上下文的相关内容,简要谈谈你的理解。

解析:

根据“一代代人为此耗尽了时光。春天迎春汛,秋天忙秋汛,冬天防凌汛”以及第④~⑥段的其他内容概括为:黄河口人代代与决堤黄河抗争的历史;根据第⑦~ 段“这次看到的,是利津一次彻底的整治”“威风锣鼓成了黄河口人的发泄与倾诉,内心清空,五脏通透,唯有豪情在体内汹涌”概括为:利津彻底整治后黄河口人的幸福欢乐;根据第 ~ 段“红掌花的红掌拨着清波,蝴蝶兰猛然地亮一下。还有野荷,硕大的荷叶捧着夕阳摇晃”“绿野中起伏的,还有一座座红色的抽油机。再往前的大海上,是威震四方的钻井平台”概括为:黄河口的美丽景象与令人振奋的建设前景;根据第 段“女声的尖利,男声的粗吼,同锣鼓铜镲混在一起”及画线句,概括为:描绘了威风锣鼓的热烈场景。

9.文章首先描写了震撼人心的锣鼓表演场面,然后分三个层次依次写了① ______________

___________________ ,② ,③ _______________

_______________________,最后再次④ 。

黄河口人代代与决堤黄河抗争的历史

利津彻底整治后黄河口人的幸福欢乐

描绘了威风锣鼓的热烈场景

黄河口的美丽景象与令人振奋的建设前景

10.文中两处画线句都是对“威风锣鼓”的描写,请你任选一处,作简要赏析。

①一群红上衣红裤子的人,就像一个模子里倒出来的,一样的耀眼炫红。前面的手拿铜镲,

后面的拥着大鼓。鼓声起处,如大地滚过的闷雷;铜镲闪间,似高天亮起的闪电。雷,闪,雷,

闪,雷闪,雷闪,雷闪!一只只甩起的重头鼓槌,一片片拍天的金黄镲片……

②随着鼓、镲,随着吼叫,他们扑伏又起来,跳起再蹲下,他们往左边歪,他们往右边

歪……他们不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊,直搅得这一片天地山海轰鸣,烟尘蒸腾!

答案示例① :

从视觉和听觉的角度进行赏析。“红上衣、红裤子、耀眼炫红”等颜色给人以强烈的视觉冲击,“甩、拍”等动作给人以奔放之感,由此看出表演者的热情豪放;“雷,闪,雷,闪,雷闪,雷闪,雷闪”写出了铜镲和大鼓相互配合的韵律,也表现了声音起伏有力,让人想到表演场面的壮阔。两者结合表现了表演者的豪情。

答案示例② :

从描写和修辞的角度进行赏析。“扑伏又起来” “跳起再蹲下” “往左边歪” “往右边歪”是对表演者动作的描写,写出了他们动作的豪放有力;“不停地起伏,不停地斜歪,不停地狂喊”运用了排比的修辞手法,“直搅得这一片天地山海轰鸣”运用了夸张的修辞手法,写出了表演的气势磅礴,表现了黄河口人因洪水得到治理内心的欢快。

解析:

本题应主要分析黄河口人民的“情”,结合“以前人们听到雷声,望见闪电心就慌,大雨又要来了,黄河又要涨了”“一代代人为此耗尽了时光。春天迎春汛,秋天忙秋汛,冬天防凌汛。滩区人把精力和财力,都用在了垫台子、盖房子上” “爱黄河,恨黄河,离了黄河不能活”等语句可知,在彻底整治之前,人们深受黄河泛滥之害,为了应对险情,花费了大量的时间、精力、财力,这时的“情”是对黄河又爱又恨;结合“整个村子都高高地托上去。高台上瞭望着黄河,心里变得踏实” “这里成了乡村旅游目的地”“终于不再担惊受怕,天天都能做个囫囵梦” “威风锣鼓成了黄河口人的发泄与倾诉,内心清空,五脏通透,唯有豪情在体内汹涌” “这一片不断生长的沃土,是黄河为河口人带来的福利” “河口人已没有什么好怕的”等语句可知,彻底整治后,人们不用再担惊受怕,而且肥沃的土地为人们带来了福利,这时的“情”是心中的豪情,是摆脱洪水的快乐,是对黄河的热爱之情。

11.文章第③段中作者这样写道:“我见过黄土高坡的安塞腰鼓,见过壶口瀑布的斗鼓,却没有见过

威风锣鼓这般动情,这场面太大,这锣鼓太震,这是在黄河口!”为什么作者认为黄河口“威风

锣鼓这般动情”?请结合上下文的相关内容,简要谈谈你的理解。

答案示例:

几代滩区人曾把时间、精力和财力用在应对黄河汛情、决堤险情上,深受其苦;如今利津彻底整治,家园平安,黄河成为河口人的福利,人们欢喜愉悦,用威风锣鼓来发泄倾诉心中的欢乐豪情,同时也表达对整治后的黄河不可割舍的热爱之情。因此,“威风锣鼓”才显得“这般动情”。

12.学习了《安塞腰鼓》一文后,同学们对“鼓”文化十分感兴趣,某班开展“走近兰州太平鼓”综合性学习活动。请

你参加并完成以下任务。

(1)请阅读以下三则材料,概括材料的主要信息。

材料一:相传,明朝大将徐达西征,久攻兰州城不下,便制造了又长又大的鼓,内藏兵器,趁正月十五闹元宵

之际,让军士扮作社火队队员进入城内,一举破城,赢得太平。从此,百姓年年擂鼓闹喜,祈求和平,并把所擂之

鼓称为“太平鼓”。

材料二:兰州太平鼓舞是群舞。表演时众多鼓手前纵后跃,左旋右转,时而跳打,时而举打,起落有序,配合

默契。犹如万马奔腾,鼓、钹、锣齐响,如春雷滚滚,声声震天。

材料三:在兰州本地的社火活动中,人们常常看到,太平鼓的鼓手走到哪里,鼓声和掌声就跟到哪里。“打得

好”“真带劲”的赞扬声和“再来一次”的呐喊声此起彼伏。更有外地来的游客感慨这场面、这气势,太震撼了。

相机拍不出来,下次一定带家人一起来看。

(2)下面是太平鼓问卷调查表的内容,请用一句话概括你读到的信息。

(3)学校将组织学生到北山广场观看兰州太平鼓表演,请根据右面的示意图,介绍同学们应怎样从学校出发前往目的地。

(1)请阅读以下三则材料,概括材料的主要信息。

材料一:相传,明朝大将徐达西征,久攻兰州城不下,便制造了又长又大的鼓,内藏兵器,趁正月十五闹元宵之际,让军士扮作社火队队员进入城内,一举破城,赢得太平。从此,百姓年年擂鼓闹喜,祈求和平,并把所擂之鼓称为“太平鼓”。

材料二:兰州太平鼓舞是群舞。表演时众多鼓手前纵后跃,左旋右转,时而跳打,时而举打,起落有序,配合默契。犹如万马奔腾,鼓、钹、锣齐响,如春雷滚滚,声声震天。

材料三:在兰州本地的社火活动中,人们常常看到,太平鼓的鼓手走到哪里,鼓声和掌声就跟到哪里。“打得好”“真带劲”的赞扬声和“再来一次”的呐喊声此起彼伏。更有外地来的游客感慨这场面、这气势,太震撼了。相机拍不出来,下次一定带家人一起来看。

答案示例:

兰州太平鼓意在擂鼓闹春,祈求和平。其表演形式多样,鼓声震天,获得了当地人和外地游客的高度赞扬。

(2)下面是太平鼓问卷调查表的内容,请用一句话概括你读到的信息。

答案示例:人们对太平鼓的了解随着年龄的增长而比重变大。

答案示例:同学们,大家好!请大家先从学校出发,沿南湖路向西走至与和平路的交叉口,再向北转向,沿着和平路向北走至与北山路的交叉口,再沿北山路西北的方向走,北山广场就在路北。

(3)学校将组织学生到北山广场观看兰州太平鼓表演,请根据右面的示意图,介绍同学们应怎样从学校出发前往目的地。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读