江苏省徐州市睢宁县2022-2023学年高二下学期5月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省徐州市睢宁县2022-2023学年高二下学期5月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 39.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 18:42:37 | ||

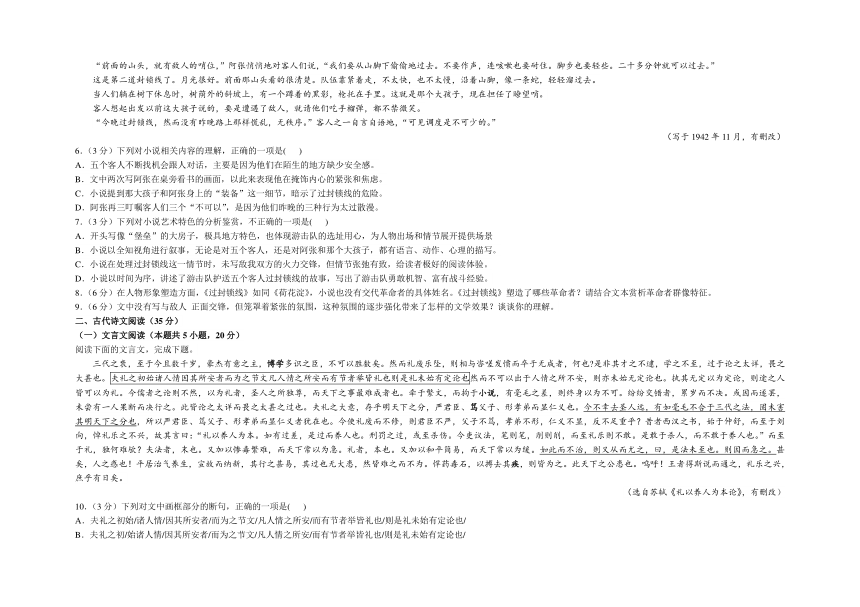

图片预览

文档简介

睢宁县2022-2023学年高二下学期5月月考语文试题(5月)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了中国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。历史来路中,中华文明形成了“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”的精神特质和发展形态。

所谓精神特质,是意识、思维与一般心理状态中,区别于他者的独特性质与内容。或许有人说,强调“爱”与“百姓”、“诚信”与“正义”等并不鲜见。但实际上,中华文明中的诸精神特质,具有的并不是抽象、孤立或暂时的价值,而是深刻的历史沉淀与现实影响。

精神特质作为一种社会意识与上层建筑,必然由一定的物质基础产生。人类社会发展过程中,农业起源和文明起源相互联系。据考古研究,中国的农作物驯化和农业起源至少可追溯到一万年前,以农业生产为主导经济的农业社会在距今五千五百年前后正式建立。可以说,中国在东亚独特的地理环境下孕育的生产方式,构成了生产关系与上层建筑发展的基础,塑造了传统中国对人与人、人与自然关系的认识与处理,而中华文明的精神特质正是孕于其中的。

同时,中华文明的精神特质,不是孤立地生发于物质生产,而是作为集中体现与突出标识,反映着中华民族的文化传统。立足世俗、追求“天道”、重视包容等特征,在关于中华文化传统的众多讨论中屡被提及。中华文明体系并非以宗教为核心,其对此岸世界和世俗性的重视包含着“仁者爱人”“民为邦本”的要求。中华文明独特的“天道”观,其本质是对社会公德和集体伦理体系的追求,诚信、正义等正是其中的重要价值。“和而不同”“有教无类”,见证了中华文明自古形成的包容性,大同与和合寓于其中,成为民族传承千余年的认同与追求。

可以说,讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同,这些中华民族的精神特质是一种典型的社会意识,在以千年计的文明发展历程中发展、完善着自身。它们在反作用于社会存在、形塑中国传统社会发展形态的同时,也形成了巨大的相对稳定性,融入了民族的文化基因与血脉。它们作用于历史中国,也影响着当代中国,英国学者马丁 雅克就曾指出中国是“文明型国家”的成功样板。中国共产党人全心全意为人民服务,蕴含着民族精神特质,也根源于此。

近代以降,中国社会发生巨大变迁,中国共产党领导中国人民创造了一系列伟大成就,但并没有割断中国的文化血脉,而是提出,“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产”。新时代,中国共产党推动马克思主义与中国实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。从决胜脱贫攻坚到全面建成小康社会,从疫情防控中的生命至上到以人民为中心的发展思想,从走出中国式现代化道路到倡导构建人类命运共同体,中华文明的精神特质正以“其命维新的方式彰显于当代中国实践中。

(摘编自徐皇冠《何为中华文明的精神特质?》)

材料二:

在中华民族不断走向繁荣复兴的今天,对中华文明的精神特质进行科学系统地提炼、总结和概括,具有必要性和重大的现实意义。在五千多年没长的历史文化积淀中,中华文明培育了讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质,这是一个国家、一个民族气质的鲜明体现,也是我们对于自身精神特质的体系化阐释,它不仅铸就了中华民族独特的精神标识,而且成为中华民族应对一系列国际、国内复杂问题的价值支撑,更是我们中国共产党人执政理念的具体写照。

几千年来,这些精神元素已经在各族人民心中深深扎根,激励着全国各族人民奋勇前进,激励着中国共产党人在革命、建设、改革的伟大征程中赓续初心,砥砺前行。无论国际局势如何纷繁复杂,世界格局如何调整变化,中国人民始终秉承着仁爱、民本、诚信、正义、和合、大同等价值理念来处理国际事务,发展国际关系,通过扎实推进“一带一路”建设、携手构建人类命运共同体等重大战略,彰显了中国推动人类文明发展进步的大国责任和担当。

从中华民族五千多年漫长文明发展史来看,对中华文明精神特质的探源和阐释是一个较为艰深且复杂的问题,既要观照传统文化与现代观念的融合,又要考量历史传统与现实实践的对接,更要审视中华文化与西方文化的冲突与碰撞。中华文明的精神特质一直孕育在中华民族数千年文明发展进步的历史进程中,新时代中国共产党人在继承先贤“仁者爱人”“君舟民水”“小信诚则大信立”“君子和而不同”等宝贵精神财富的基础上,又将这些精神财富融入我们党的执政理念中,实现了传统文化和现代观念的有机结合。

几千年的文化发展、文明复兴本身就是一个包含着历史自觉和文化进步的过程,在这一进程中,中华民族形成了统一而又坚定的族群认同和共同体意识。其中所蕴含的价值观念又历经历史的沉淀,最终内化为中华民族鲜明的性格特质和意志品质,推动传统文化与现实实践的衔接。

要深刻理解中华文明的精神特质,还要建立在中西方文化对比的视角上。大力推进中西方文化交流与互动,在不断的互动交流中展现中华民族独特的价值观念、思维方式和处事态度,凸显中华文化的精神特质及价值内涵,特别是要彰显中华文明中蕴含的全人类共同价值,以及我们为人类文明进步事业做出贡献的决心和意志。

中华文明的精神特质是我们开展历史实践的重要精神力量,是展现中华民族凝聚力、生命力、战斗力、影响力的特殊价值元素。中华文明有着深厚文化底蕴,要在中华优秀传统文化的传承、转化和创新中,自觉弘扬中华文明的精神特质,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。要在交流互鉴中,讲好中国故事,让世界各国人民真正了解中国的过去、现在、未来,切身体味中华文明的精神魅力。要在躬身实践中增强历史自觉,坚定文化自信,以中华文明的精神特质为引领,汇聚14亿人的磅礴力量,全面推进社会主义现代化强国建设,实现中华民族的伟大复兴。

(摘编自常明杰《坚定文化自信弘扬好中华文明精神特质》)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析正确的一项是( )

A.精神特质建立在一定的物质基础上,中华文明中的诸精神特质虽具有抽象的价值,但也有着深刻的历史沉淀与现实影响。

B.中华文明体系并非以宗教为核心,中华文明“天道”观的本质是对社会公德和集体伦理体系的追求,其重要价值包括诚信等。

C.讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质是中华民族气质的鲜明体现,所以其探源和阐释艰深且复杂。

D.要在互动交流中凸显中华文化的精神特质及价值内涵,缺少中西方文化对比的视角,我们就无法理解中华文明的精神特质。

2.(3分)根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.材料一概括了中华文明精神特质的内涵,分析了其产生的物质基础,还指出了其对中国过去和当代的影响。

B.材料二谈到了中华文明的精神特质的具体内容,也阐述了其对当今增强历史自觉、坚定文化自信的重大意义。

C.材料一引用马丁 雅克的话,论证了“中华民族的精神特质作用于历史中国,也影响着当代中国”的观点。

D.材料二列举新时代中国共产党人继承先贤精神财富又将其融人执政理念中的例子,是为了论证传统精神的宝贵。

3.(3分)下列各项,不属于“中华文明的精神特质”范畴的一项是( )

A.大天(以天为大)而思之,孰与物畜(蓄养)而制之!(《荀子 天论》)

B.子曰:“人而无信,不知其可也。”(《论语 为政》)

C.大道之行也,天下为公。(《礼记 礼运》)

D.孟子曰:“君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。”(《孟子 离娄上》)

4.(4分)中国共产党始终与中国最广大人民群众的命运紧密相连,始终把全心全意为人民服务作为党的根本宗旨。请结合材料一对此加以分析。

5.(4分)请简要梳理材料二的行文脉络。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下题。

过封锁线

茅盾

昨夜朦胧的月光下只觉得这大房子像个堡垒,今天白昼再进来一看,嘿,这简直可以说是一座要塞。

那一圈围墙,团团四周全是上下两层枪眼,门楼顶上居然雉堞式,而且是平顶,必要时这就是机关枪阵地。说它像一座城,实在不嫌夸大。现在这“城”中就住了十几家老百姓。他们腾出一间招待那五个客人——逃难的外江佬。

五个客人洗过脸,都坐在阔大的木板铺上,看一个十六七岁的大孩子擦步枪的机件。而那大孩子是被派来招呼他们的。他们要问的话很多。最要紧的一件事是今晚能不能走。他们还想多知道一点路上可能遇到的困难,过去两个晚上的夜行的经验,特别是行列常常脱节,走不快的人急得要命——这一些不大好的秩序,使得他们想起了就满心不安,问话就多了。但是这大孩子只能说客家话。客人中的老徐能说半生不熟的广府话。和这大孩子双方都半懂不懂地攀谈了好一会儿,仿佛弄明白了:今晚走的路要通过敌人在公路上的两道封锁线。

一个年青人带着个墨水瓶走进房来,就在靠近窗洞的桌旁坐下,在一本笔记簿上写起什么来。

客人们认识这面孔。昨夜在半山松林里,他是彻夜担任警卫的。虽然看样子他并不有闲,可是五个客人不肯放过他,谈话就开始了。

这青年懂得国语,也能说几句,虽然十分生硬。他告诉他们:今晚能走,不过要通过两道封锁线。

“是不是你送我们去?”

“现在还没晓得。”

“我们希望你能去。因为你能说国语,我们路上方便些。”

他点一下头,不说什么,谈话暂时中断。

他拿出一本相当厚的书,很用心地读着,时时在笔记簿上记下些什么。

客人们瞥见了这书名是《论民族民主革命》,话题又来了。客人们一次一次追问,才知道他是南洋华侨,在新加坡做机器工人,广州失陷以后和许多热血的华侨子弟跑回祖国来,参加了抗战的阵营,他姓张。

……

下午三时许,客人们看见阿张还是捧着那本厚书,坐在窗洞下的桌子旁边。

离动身还有两小时,那个大孩子早已全身披挂,——军毡,粮袋,胸前交叉的子弹带,手榴弹两颗,一支长枪则斜挂在肩头。跟他那矮小的身材很不调和。

“你也去吗?”客人之一好奇地问了一句。

他笑嘻嘻点着头。

“还有谁是去的?阿张呢?”又问。

他很快的说着客家话。

“他说什么?”客人之一问他的同伴。

“他说,路上如果碰到了敌人,就请他们吃手榴弹。”勉强能听懂的老徐回答。

“不要只顾快走,以至失了联系……”这是客人们向姓张的青年提出的要求。

阿张都答应了。可是他再三叮嘱:“不可以打手电,不可以吸烟,不可以谈话。昨晚我们看见远远有火光,还当是敌人呢!”

太阳快落山的时候,阿张的肩头斜挂着卷成一团的军毡,腰间是手榴弹,手电筒,手里是一支手枪。开路是四支长枪,压队是两支,他自己和另一支长枪则在中间,五个客人紧接着他,两副挑子放在他的前面。

他撮口吹了一声,这一行人就在夕照中移动。

第一次休息以后,月亮已经高挂天空,照的田野里一片苍白。这对于通过封锁线,是一种威胁。“不要作声,不要吸烟”的叮咛又重复了一次,“不要太走快”的要求也重复了一次,于是又上路了。一片树林横在前方,疏疏落落的,但月光已被遮去了不少。穿过这树林,又走过一大片旷野,猛看见远处有像高墙一般的东西,却是连绵的山冈。一行人和这遥远的山冈平行而进,又走了若干时,便见白森森地横在前面的像是一条河。队伍先头的人忽然步子加快了。客人们跟着,不多会儿,已经走近那“河”边,这才知道原来是一条公路,“这该就是所谓封锁线罢?”客人们心里这样想。然而队伍还是不停地走,而且还是急急地走,终于又遇到了树林,这才停下来休息。

“刚才走过的就是封锁线罢?”客人们问。

“不是,下去才是封锁线。不过这里两边山上全有敌人的哨位,这里是危险区域。”神情又紧张起来了。可是不慌。因为客人们最怕在这陌生地方掉了队,可是今晚的秩序很好,整然是行军的姿态,就增加了他们不少勇气。

上路的时候,客人们又看见他们这休息的地点原来也是经过选择的;不但有树木隐蔽,而且还是个洼地。在他们休息的时候,还有两个瞭望哨在两三丈树林外的高地上呢!

一小时以后,所谓的封锁线也平安通过了,然而队伍忽在旷野中停止。阿张和其他的队员聚在一处,悄悄地说了一些话,便又发令再走。大概十多分钟以后,队伍又停止了。这回是在平坦的旷野里,远远近近有些矮小的松树。他们采了些松枝,插在白色的衣包上,阿张将他的手电筒也藏在衣襟里。

“前面的山头,就有敌人的哨位,”阿张悄悄地对客人们说,“我们要从山脚下偷偷地过去。不要作声,连咳嗽也要耐住。脚步也要轻些。二十多分钟就可以过去。”

这是第二道封锁线了。月光很好。前面那山头看的很清楚。队伍靠紧着走,不太快,也不太慢,沿着山脚,像一条蛇,轻轻溜过去。

当人们躺在树下休息时,树荫外的斜坡上,有一个蹲着的黑影,枪托在手里。这就是那个大孩子,现在担任了瞭望哨。

客人想起出发以前这大孩子说的,要是遭遇了敌人,就请他们吃手榴弹,都不禁微笑。

“今晚过封锁线,然而没有昨晚路上那样慌乱,无秩序。”客人之一自言自语地,“可见调度是不可少的。”

(写于1942年11月,有删改)

6.(3分)下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.五个客人不断找机会跟人对话,主要是因为他们在陌生的地方缺少安全感。

B.文中两次写阿张在桌旁看书的画面,以此来表现他在掩饰内心的紧张和焦虑。

C.小说提到那大孩子和阿张身上的“装备”这一细节,暗示了过封锁线的危险。

D.阿张再三叮嘱客人们三个“不可以”,是因为他们昨晚的三种行为太过散漫。

7.(3分)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.开头写像“堡垒”的大房子,极具地方特色,也体现游击队的选址用心,为人物出场和情节展开提供场景

B.小说以全知视角进行叙事,无论是对五个客人,还是对阿张和那个大孩子,都有语言、动作、心理的描写。

C.小说在处理过封锁线这一情节时,未写敌我双方的火力交锋,但情节张弛有致,给读者极好的阅读体验。

D.小说以时间为序,讲述了游击队护送五个客人过封锁线的故事,写出了游击队勇敢机智、富有战斗经验。

8.(6分)在人物形象塑造方面,《过封锁线》如同《荷花淀》,小说也没有交代革命者的具体姓名。《过封锁线》塑造了哪些革命者?请结合文本赏析革命者群像特征。

9.(6分)文中没有写与敌人 正面交锋,但笼罩着紧张的氛围,这种氛围的逐步强化带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

三代之衰,至于今且数千岁,豪杰有意之主,博学多识之臣,不可以胜数矣。然而礼废乐坠,则相与咨嗟发愤而卒于无成者,何也 是非其才之不逮,学之不至,过于论之太详,畏之大甚也。夫礼之初始诸人情因其所安者而为之节文凡人情之所安而有节者举皆礼也则是礼未始有定论也然而不可以出于人情之所不安,则亦未始无定论也。执其无定以为定论,则途之人皆可以为礼。今儒者之论则不然,以为礼者,圣人之所独尊,而天下之事最难成者也。牵于繁文,而拘于小说,有毫毛之差,则终身以为不可。纷纷交错者,累岁而不决。或因而遂罢,未尝有一人果断而决行之。此皆论之太详而畏之太甚之过也。夫礼之大意,存乎明天下之分,严君臣、笃父子、形孝弟而显仁义也。今不幸去圣人远,有如毫毛不合于三代之法,固未害其明天下之分也,所以严君臣、笃父子、形孝弟而显仁义者犹在也。今使礼废而不修,则君臣不严,父子不笃,孝弟不形,仁义不显,反不足重乎?昔者西汉之书,始于仲舒,而至于刘向,悼礼乐之不兴,故其言曰:“礼以养人为本。如有过差,是过而养人也。刑罚之过,或至杀伤。今吏议法,笔则笔,削则削,而至礼乐则不敢。是敢于杀人,而不敢于养人也。”而至于礼,独何难欤?夫法者,末也。又加以惨毒繁难,而天下常以为急。礼者,本也。又加以和平简易,而天下常以为缓。如此而不治,则又从而尤之,曰,是法未至也。则因而急之。甚矣,人之惑也!平居治气养生,宣故而纳新,其行之甚易,其过也无大患,然皆难之而不为。悍药毒石,以搏去其疾,则皆为之。此天下之公患也。呜呼!王者得斯说而通之,礼乐之兴,庶乎有日矣。

(选自苏轼《礼以养人为本论》,有删改)

10.(3分)下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )

A.夫礼之初始/诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安/而有节者举皆礼也/则是礼未始有定论也/

B.夫礼之初/始诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安/而有节者举皆礼也/则是礼未始有定论也/

C.夫礼之初始/诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安而有节者/举皆礼也/则是礼未始有定论也/

D.夫礼之初/始诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安而有节者/举皆礼也/则是礼未始有定论也/

11.(3分)下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“博学多识之臣”与“君子博学而日参省乎己”(《劝学》)两句中的“博学”含义相同。

B.小说,这里指琐屑的言论,是古今异义词;现在小说作为一种文学体裁,与散文等并称。

C.“笃父子”与“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃”(《陈情表》)两句中的“笃”字含义不同。

D.“以搏去其疾”与“虽乘奔御风,不以疾也”(《三峡》)两句中的“疾”字含义不同。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.夏、商、周三代以来的明君、能臣众多,但面对礼乐崩坏的局面,只有相互叹息而最终无法改变,文章指出并不是他们才能和学识不够。

B.苏轼指出,当时儒者的理论认为凡是作为礼的是天下事情中最难做成的,受烦琐仪节牵制,被琐屑言论拘束,难以决定或因此停止。

C.西汉的刘向哀悼礼乐的不兴,他说,礼以培养人为根本,而官吏敢于杀人,却不敢于培养人。苏轼发出了为什么独有礼困难的疑问。

D.文章在对比中阐述了法与礼,苏轼认为法不是治理国家的根本,而礼是治理国家的根本,但因为礼的烦琐,天下人常认为可以缓办。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今不幸去圣人远,有如毫毛不合于三代之法,固未害其明天下之分也。

(2)如此而不治,则又从而尤之,曰,是法未至也。则因而急之。

14.(3分)《论语 颜渊》中,孔子说“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,可以看出礼的重要性。在苏轼看来,礼有什么作用和功效 请简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成下题。

满江红·金陵怀古

郑燃

淮水东头,问夜月何时是了。空照彻飘零宫殿,凄凉华表。才子总缘杯酒误,英雄只向棋盘闹。问几家输局几家赢?都秋草!

流不断,长江渺。拔不倒,钟山峭。剩古碑荒冢,淡鸦残照。碧叶伤心亡国柳,红墙堕泪南朝庙。问孝陵松柏几多存?年年少!

15.(3分)下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.词人从月下遗迹联想到了历史烟尘中的英雄,认为他们最终都将衰亡。

B.词人认为江山不改,正如不绝江流和不倒钟山,而人事却有起落浮沉。

C.词中“淡鸦残照”一句的表达方式,和杜甫《望岳》的最后两句不同。

D.这首词以明快的笔触描绘南朝旧都破落荒凉之景,含隐微的愤世意味。

16.(6分)本诗三个“问”字句蕴含复杂的感情,请结合诗句简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)荀子在《劝学》中承认君子的资质秉性虽与常人无异,但在处事方法上确有过人之处的两句是“_________________,__________________”。

(2)李商隐《锦瑟》中“___________________,___________________”两句由观锦瑟而思华年,心物一体,浑然天成。

(3)苏轼在《念奴娇赤壁怀古》中,用“__________________,_________________”两句强调了赤壁的人杰地灵。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下题。

已有六千多年历史、堪称中华优秀传统文化表征的汉字是中华民族文明的根脉和中华民族文化的结晶,它承载着中华民族数千年的思想文化,记录着炎黄子孙成长奋斗的历史,凝聚着华夏民族的精神智慧,传承着夏禹、殷汤、周文王等圣贤的基因,生生不息,绵绵不绝,穿过几千年①________的历史长河,至今仍光彩夺目,②________。

汉字乃“前人所以垂后,后人所以识古”的重要桥梁和必由通道。试想如果没有汉字,我们对古代中国几乎③________。汉字具有超时空性和超语符性,这使得汉字可以跨越时空,成为信息交流传播的便捷工具,因而百代如在目前,南北似处同地。汉字还诞生出各种表现形式和造型手段,更造就了特有的中国书法艺术,丰富了人们的精神追求和艺术生活。所以,说到汉字的重要性,无论如何评价都不为过。

18.(3分)请在文中横线处填入恰当的成语。

19.(4分)文中画框处是个长句,请改成四个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

20.(4分)文中画横线的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

中国有众多名山胜水,形成了独特的山水文明。黄河长江流域源远流长,涵盖了诸多不同民族的思想和文化,造就了惊世绝伦的文学艺术,呈现出纷繁多样的文明形态。“山水”并不仅仅指涉“风景”,①______。山水与天道、仁德、自然、生活方式密切相关,中国山水文明包含着对宇宙、生命、历史、道德的深刻认知。

首先,山水体现了道的特性,由山水可观天道。老子曰:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”(《老子》第八章)水能滋养万物,不会因为相争和冲突而破坏自然的和谐有序。水处于卑微的位置,却彰显了上善、至德和圣人的无为而治,水之“道”有益于心性涵养和政治治理。水为天下至柔至弱之物,②______,以弱胜强,以柔克刚。南朝宋画家宗炳表示,“山水以形媚道,而仁者乐”(《画山水序》)。山水以其形质之美更直接鲜明地呈现“道”,使仁者在静观山水之中因悟道而喜悦。这也印证了孔子所说的“知者乐水,仁者乐山”(《论语 雍也》)。按照朱熹的解释,“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐山”(《四书章句集注》)。事理像水一样变动不居,义理像山那样永恒不变。山水形成一种互补,将变化与恒常融为一体。通过在山水间游走、居住、体悟、静观,人们可参透天地之道、治世之道,成为智者或仁者,③______,既有智者的内在精神愉悦,又有行仁之寿。

21.(3分)下列句子中的“道”和文中画横线处的“道”,含义相同的一项是( )

A.师者,所以传道受业解惑也 B.臣之所好者道也,进乎技矣

C.道不同不相为谋 D.若舍郑以为东道主

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面文字,根据要求作文。

德国古典哲学创始人康德一生都没有离开过哥尼斯堡,他每天按照固定的时间做固定的事情,终生未打破过这个规律。据说镇上的人们可以根据他的散步时间调时钟,他堪称“瑞士造手表”。而出生于瑞士钟表匠家庭的大哲学家卢梭却在16岁那年,背上行囊,开始“我要走就走,要停就停,爱走多少路就走多少路”的四处漫游。人是否需要按照固定的模式生活,两位思想家给出了不同的回答。

对上述材料,你有怎样的思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。不得抄袭套作。

答案以及解析

1.答案:B

解析:A项,“中华文明中的诸精神特质虽具有抽象的价值”不合文意,原文是“中华文明中的诸精神特质,具有的并不是抽象、孤立或暂时的价值,而是深刻的历史沉淀与现实影响”。C项,“所以其探源和阐释艰深且复杂”强加因果,前后不构成因果关系。D项,“缺少中西方文化对比的视角,我们就无法理解中华文明的精神特质”说法绝对,原文是“要深刻理解中华文明的精神特质,还要建立在中西方文化对比的视角上”。

2.答案:D

解析:材料二列举新时代中国共产党人继承先贤精神财富又将其融入执政理念中的例子,是为了论证“对中华文明精神特质的探源和阐释是一个较为艰深且复杂的问题,既要观照传统文化与现代观念的融合,又要考量历史传统与现实实践的对接”。

3.答案:A

解析:A项体现了荀子的自然观,不属于中华文明的精神特质范畴。B项体现了守诚信思想,属于中华文明的精神特质范畴;C项体现了尚和合、求大同思想,属于中华文明的精神特质范畴;D项体现了崇正义思想,属于中华文明的精神特质范畴。

4.答案:①中国共产党“全心全意为人民服务”的根本宗旨根源于中华文明的精神特质,蕴含着“讲仁爱”“重民本”的精神特质。②中国共产党推动马克思主义与中国实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。从决胜脱贫攻坚到全面建成小康社会,从疫情防控中的生命至上到以人民为中心的发展思想,中国共产党始终与中国最广大人民群众的命运紧密相连。

解析:

5.答案:①首先阐述提炼、总结和概括中华文明的精神特质的必要性和重大现实意义,②然后从传统文化与现代观念的融合、历史传统与现实实践的对接和中西方文化对比三个角度论述如何对中华文明精神特质进行探源和阐释,③最后强调要坚定文化自信,弘扬好中华文明精神特质。

6.答案:C

解析:A项“缺少安全感”推论错误,他们只是急切地想知道接下来的行程而已,B项从后文得知,阿张看书,不是内心的紧张和焦虑的表现。D项“太过散漫'错,应该是“容易暴露目标”。

7.答案:B

解析:“都有”有误,文中没有阿张和那大孩子的心理描写。

8.答案:①大孩子,在残酷的战争中快速成长的革命战士,代表青年一代,是国家的未来和希望。②阿张,在广州沦陷后毅然参加革命的南洋华侨,代表有召必回、赤诚肝胆的爱国侨胞。③五位客人,需要被保护、善于观察反思的外江佬,是身兼特殊任务的知识分子,也是革命的重要力量。④群像特征:文中人物都没有具体姓名,但都有沉着冷静、聪明机智、细心体贴、勇敢无畏、丰富的作战经验、强烈的家国情怀、保家卫国的志向等特点,他们是无数普通革命战士的缩影。

解析:

9.答案:①节奏紧凑,层层推进。从出发前的全副武装、周全部署,到行军过程的快慢行止,最后一道封锁线的严阵以待,叙事节奏加快。②突出人物形象。封锁线上,遍布敌人哨位,战士们步步为营,小心谨慎,可见训练有素,能力出色。③突显主题。护送任务困难重重,更能突出队伍久经历练强大,表达了作者的崇高敬意。④紧张的氛围更容易调动读者的情绪,带给读者惊心刺激的阅读体验。

10.答案:D

解析:(原文标点)夫礼之初,始诸人情,因其所安者,而为之节文,凡人情之所安而有节者,举皆礼也。则是礼未始有定论也。

11.答案:A

解析:A项两句中的“博学”含义不同,前者为“学识渊博”,后者为“广泛地学习”。B项,解说正确;C项,两句中的“笃”字含义不同,前者为“笃厚,深厚”,后者为“甚,特指病重”;D项,两句中的“疾”字含义不同,前者为“疾病”,后者为“迅速,快”。

12.答案:D

解析:“但因为礼的烦琐”不合文意,应是“但因为礼的和平简易”。

13.答案:(1)如今不幸,离开圣人(或距离圣人的时代)久远了,有像毫毛一样细微的不合乎三代礼法的(地方),固然不妨碍它明确天下名分(的作用)。

(2)像这样而(国家)得不到治理,就又跟着指责,说,这是刑法还不到。就因而把刑法当成急事(来办)。

解析:

14.答案:①礼能够明确天下的名分,严格君臣关系,笃厚父子关系,表现孝悌而显示仁义。②礼可以培养人,礼是治理国家的根本。

解析:

15.答案:D

解析:“明快”错,词风“沉重”,意境“冷寂”。

16.答案:①第一问,问月,以夜月空照表达词人对旧日繁华逝去,唯有明月仍在的感慨。②第二问,问输赢,以“都秋草”感慨昔日才子英雄的成就最终也不过像衰草一样枯萎消亡。③第三问,问孝陵松柏,以“年年少”,表达词人对帝业衰落的无限感慨。

解析:

17.答案:君子生非异也,善假于物

答案:锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年

答案:江山如画,一时多少豪杰

解析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。古诗文默写要做到以下几点:准确无误地背诵和记忆,背写时不添字,不掉字,不写错别字。

18.答案:①波澜壮阔;②熠熠生辉;③一无所知

19.答案:汉字已有六千多年历史,它既是中华民族文明的根脉,又是中华民族文化的结晶,堪称中华优秀传统文化的表征。

20.答案:汉字还衍生出各种表现形式和造型手段,更造就了中国特有的书法艺术,丰富了人们的精神追求和艺术生活。

解析:画横线句语病有二:一是“诞生出各种表现形式和造型手段”搭配不当,二是“特有的中国书法艺术”语序不当。

21.答案:B

解析:本题考查学生辨析词义的能力。例句:例句“人们可参透天地之道”的道应该是规律、法则。A项的“道”是道理的意思。B项的“道”是规律的意思。C项的“道”是志趣的意思。D项的“道”是道路的意思。故选B。

22.答案:①而是具有丰富的内涵;②却能击穿石头等坚硬之物;③抑或兼容两者

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第一空,由前文“并不仅仅指”中的关联词关系推知可填“而是有更多”,再根据后文“包含着对宇宙、生命、历史、道德的深刻认知”的意思可知,空格处应该表达“山水还有更多的含义”的意向,因此本空可填“而是具有丰富的内涵”。第二空,由前文“天下至柔至弱之物”和后文“以弱胜强,以柔克刚”可知,本空应该以转折口吻陈述“水能战胜坚硬之物”得意思。再结合前后文句式。因此本空可填“却能击穿石头等坚硬之物”。第三空,由前文“成为智者或仁者”到后文的“既有智者的内在精神愉悦,又有行仁之寿”。语意出现落差,需要一个过渡句,句式与前句相同,含义覆盖后句,因此本空可填“抑或兼容两者”。

23.答案:略

解析:审题:材料列举了两种不同的生活和成长状态:一种是康德式的惯性,这种惯性能够使我们生活有规律、做事有规范、思想更理性;一种是卢梭式的随性,这种随性崇尚生活的自由、轻松,给心灵去除枷锁,少了内心的羁绊,给予人们开放而自在的成长环境。

立意参考:

1.规律给予人们规范而顺畅的生活

2.自由给予人们开放而宽松的生活

3.生活既需要固定规律,也可享受即兴发挥

4.人生可以有阶段性的自由成长,更需要有长远的设定

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了中国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。历史来路中,中华文明形成了“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”的精神特质和发展形态。

所谓精神特质,是意识、思维与一般心理状态中,区别于他者的独特性质与内容。或许有人说,强调“爱”与“百姓”、“诚信”与“正义”等并不鲜见。但实际上,中华文明中的诸精神特质,具有的并不是抽象、孤立或暂时的价值,而是深刻的历史沉淀与现实影响。

精神特质作为一种社会意识与上层建筑,必然由一定的物质基础产生。人类社会发展过程中,农业起源和文明起源相互联系。据考古研究,中国的农作物驯化和农业起源至少可追溯到一万年前,以农业生产为主导经济的农业社会在距今五千五百年前后正式建立。可以说,中国在东亚独特的地理环境下孕育的生产方式,构成了生产关系与上层建筑发展的基础,塑造了传统中国对人与人、人与自然关系的认识与处理,而中华文明的精神特质正是孕于其中的。

同时,中华文明的精神特质,不是孤立地生发于物质生产,而是作为集中体现与突出标识,反映着中华民族的文化传统。立足世俗、追求“天道”、重视包容等特征,在关于中华文化传统的众多讨论中屡被提及。中华文明体系并非以宗教为核心,其对此岸世界和世俗性的重视包含着“仁者爱人”“民为邦本”的要求。中华文明独特的“天道”观,其本质是对社会公德和集体伦理体系的追求,诚信、正义等正是其中的重要价值。“和而不同”“有教无类”,见证了中华文明自古形成的包容性,大同与和合寓于其中,成为民族传承千余年的认同与追求。

可以说,讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同,这些中华民族的精神特质是一种典型的社会意识,在以千年计的文明发展历程中发展、完善着自身。它们在反作用于社会存在、形塑中国传统社会发展形态的同时,也形成了巨大的相对稳定性,融入了民族的文化基因与血脉。它们作用于历史中国,也影响着当代中国,英国学者马丁 雅克就曾指出中国是“文明型国家”的成功样板。中国共产党人全心全意为人民服务,蕴含着民族精神特质,也根源于此。

近代以降,中国社会发生巨大变迁,中国共产党领导中国人民创造了一系列伟大成就,但并没有割断中国的文化血脉,而是提出,“从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产”。新时代,中国共产党推动马克思主义与中国实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。从决胜脱贫攻坚到全面建成小康社会,从疫情防控中的生命至上到以人民为中心的发展思想,从走出中国式现代化道路到倡导构建人类命运共同体,中华文明的精神特质正以“其命维新的方式彰显于当代中国实践中。

(摘编自徐皇冠《何为中华文明的精神特质?》)

材料二:

在中华民族不断走向繁荣复兴的今天,对中华文明的精神特质进行科学系统地提炼、总结和概括,具有必要性和重大的现实意义。在五千多年没长的历史文化积淀中,中华文明培育了讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质,这是一个国家、一个民族气质的鲜明体现,也是我们对于自身精神特质的体系化阐释,它不仅铸就了中华民族独特的精神标识,而且成为中华民族应对一系列国际、国内复杂问题的价值支撑,更是我们中国共产党人执政理念的具体写照。

几千年来,这些精神元素已经在各族人民心中深深扎根,激励着全国各族人民奋勇前进,激励着中国共产党人在革命、建设、改革的伟大征程中赓续初心,砥砺前行。无论国际局势如何纷繁复杂,世界格局如何调整变化,中国人民始终秉承着仁爱、民本、诚信、正义、和合、大同等价值理念来处理国际事务,发展国际关系,通过扎实推进“一带一路”建设、携手构建人类命运共同体等重大战略,彰显了中国推动人类文明发展进步的大国责任和担当。

从中华民族五千多年漫长文明发展史来看,对中华文明精神特质的探源和阐释是一个较为艰深且复杂的问题,既要观照传统文化与现代观念的融合,又要考量历史传统与现实实践的对接,更要审视中华文化与西方文化的冲突与碰撞。中华文明的精神特质一直孕育在中华民族数千年文明发展进步的历史进程中,新时代中国共产党人在继承先贤“仁者爱人”“君舟民水”“小信诚则大信立”“君子和而不同”等宝贵精神财富的基础上,又将这些精神财富融入我们党的执政理念中,实现了传统文化和现代观念的有机结合。

几千年的文化发展、文明复兴本身就是一个包含着历史自觉和文化进步的过程,在这一进程中,中华民族形成了统一而又坚定的族群认同和共同体意识。其中所蕴含的价值观念又历经历史的沉淀,最终内化为中华民族鲜明的性格特质和意志品质,推动传统文化与现实实践的衔接。

要深刻理解中华文明的精神特质,还要建立在中西方文化对比的视角上。大力推进中西方文化交流与互动,在不断的互动交流中展现中华民族独特的价值观念、思维方式和处事态度,凸显中华文化的精神特质及价值内涵,特别是要彰显中华文明中蕴含的全人类共同价值,以及我们为人类文明进步事业做出贡献的决心和意志。

中华文明的精神特质是我们开展历史实践的重要精神力量,是展现中华民族凝聚力、生命力、战斗力、影响力的特殊价值元素。中华文明有着深厚文化底蕴,要在中华优秀传统文化的传承、转化和创新中,自觉弘扬中华文明的精神特质,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。要在交流互鉴中,讲好中国故事,让世界各国人民真正了解中国的过去、现在、未来,切身体味中华文明的精神魅力。要在躬身实践中增强历史自觉,坚定文化自信,以中华文明的精神特质为引领,汇聚14亿人的磅礴力量,全面推进社会主义现代化强国建设,实现中华民族的伟大复兴。

(摘编自常明杰《坚定文化自信弘扬好中华文明精神特质》)

1.(3分)下列对材料相关内容的理解和分析正确的一项是( )

A.精神特质建立在一定的物质基础上,中华文明中的诸精神特质虽具有抽象的价值,但也有着深刻的历史沉淀与现实影响。

B.中华文明体系并非以宗教为核心,中华文明“天道”观的本质是对社会公德和集体伦理体系的追求,其重要价值包括诚信等。

C.讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质是中华民族气质的鲜明体现,所以其探源和阐释艰深且复杂。

D.要在互动交流中凸显中华文化的精神特质及价值内涵,缺少中西方文化对比的视角,我们就无法理解中华文明的精神特质。

2.(3分)根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.材料一概括了中华文明精神特质的内涵,分析了其产生的物质基础,还指出了其对中国过去和当代的影响。

B.材料二谈到了中华文明的精神特质的具体内容,也阐述了其对当今增强历史自觉、坚定文化自信的重大意义。

C.材料一引用马丁 雅克的话,论证了“中华民族的精神特质作用于历史中国,也影响着当代中国”的观点。

D.材料二列举新时代中国共产党人继承先贤精神财富又将其融人执政理念中的例子,是为了论证传统精神的宝贵。

3.(3分)下列各项,不属于“中华文明的精神特质”范畴的一项是( )

A.大天(以天为大)而思之,孰与物畜(蓄养)而制之!(《荀子 天论》)

B.子曰:“人而无信,不知其可也。”(《论语 为政》)

C.大道之行也,天下为公。(《礼记 礼运》)

D.孟子曰:“君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。”(《孟子 离娄上》)

4.(4分)中国共产党始终与中国最广大人民群众的命运紧密相连,始终把全心全意为人民服务作为党的根本宗旨。请结合材料一对此加以分析。

5.(4分)请简要梳理材料二的行文脉络。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下题。

过封锁线

茅盾

昨夜朦胧的月光下只觉得这大房子像个堡垒,今天白昼再进来一看,嘿,这简直可以说是一座要塞。

那一圈围墙,团团四周全是上下两层枪眼,门楼顶上居然雉堞式,而且是平顶,必要时这就是机关枪阵地。说它像一座城,实在不嫌夸大。现在这“城”中就住了十几家老百姓。他们腾出一间招待那五个客人——逃难的外江佬。

五个客人洗过脸,都坐在阔大的木板铺上,看一个十六七岁的大孩子擦步枪的机件。而那大孩子是被派来招呼他们的。他们要问的话很多。最要紧的一件事是今晚能不能走。他们还想多知道一点路上可能遇到的困难,过去两个晚上的夜行的经验,特别是行列常常脱节,走不快的人急得要命——这一些不大好的秩序,使得他们想起了就满心不安,问话就多了。但是这大孩子只能说客家话。客人中的老徐能说半生不熟的广府话。和这大孩子双方都半懂不懂地攀谈了好一会儿,仿佛弄明白了:今晚走的路要通过敌人在公路上的两道封锁线。

一个年青人带着个墨水瓶走进房来,就在靠近窗洞的桌旁坐下,在一本笔记簿上写起什么来。

客人们认识这面孔。昨夜在半山松林里,他是彻夜担任警卫的。虽然看样子他并不有闲,可是五个客人不肯放过他,谈话就开始了。

这青年懂得国语,也能说几句,虽然十分生硬。他告诉他们:今晚能走,不过要通过两道封锁线。

“是不是你送我们去?”

“现在还没晓得。”

“我们希望你能去。因为你能说国语,我们路上方便些。”

他点一下头,不说什么,谈话暂时中断。

他拿出一本相当厚的书,很用心地读着,时时在笔记簿上记下些什么。

客人们瞥见了这书名是《论民族民主革命》,话题又来了。客人们一次一次追问,才知道他是南洋华侨,在新加坡做机器工人,广州失陷以后和许多热血的华侨子弟跑回祖国来,参加了抗战的阵营,他姓张。

……

下午三时许,客人们看见阿张还是捧着那本厚书,坐在窗洞下的桌子旁边。

离动身还有两小时,那个大孩子早已全身披挂,——军毡,粮袋,胸前交叉的子弹带,手榴弹两颗,一支长枪则斜挂在肩头。跟他那矮小的身材很不调和。

“你也去吗?”客人之一好奇地问了一句。

他笑嘻嘻点着头。

“还有谁是去的?阿张呢?”又问。

他很快的说着客家话。

“他说什么?”客人之一问他的同伴。

“他说,路上如果碰到了敌人,就请他们吃手榴弹。”勉强能听懂的老徐回答。

“不要只顾快走,以至失了联系……”这是客人们向姓张的青年提出的要求。

阿张都答应了。可是他再三叮嘱:“不可以打手电,不可以吸烟,不可以谈话。昨晚我们看见远远有火光,还当是敌人呢!”

太阳快落山的时候,阿张的肩头斜挂着卷成一团的军毡,腰间是手榴弹,手电筒,手里是一支手枪。开路是四支长枪,压队是两支,他自己和另一支长枪则在中间,五个客人紧接着他,两副挑子放在他的前面。

他撮口吹了一声,这一行人就在夕照中移动。

第一次休息以后,月亮已经高挂天空,照的田野里一片苍白。这对于通过封锁线,是一种威胁。“不要作声,不要吸烟”的叮咛又重复了一次,“不要太走快”的要求也重复了一次,于是又上路了。一片树林横在前方,疏疏落落的,但月光已被遮去了不少。穿过这树林,又走过一大片旷野,猛看见远处有像高墙一般的东西,却是连绵的山冈。一行人和这遥远的山冈平行而进,又走了若干时,便见白森森地横在前面的像是一条河。队伍先头的人忽然步子加快了。客人们跟着,不多会儿,已经走近那“河”边,这才知道原来是一条公路,“这该就是所谓封锁线罢?”客人们心里这样想。然而队伍还是不停地走,而且还是急急地走,终于又遇到了树林,这才停下来休息。

“刚才走过的就是封锁线罢?”客人们问。

“不是,下去才是封锁线。不过这里两边山上全有敌人的哨位,这里是危险区域。”神情又紧张起来了。可是不慌。因为客人们最怕在这陌生地方掉了队,可是今晚的秩序很好,整然是行军的姿态,就增加了他们不少勇气。

上路的时候,客人们又看见他们这休息的地点原来也是经过选择的;不但有树木隐蔽,而且还是个洼地。在他们休息的时候,还有两个瞭望哨在两三丈树林外的高地上呢!

一小时以后,所谓的封锁线也平安通过了,然而队伍忽在旷野中停止。阿张和其他的队员聚在一处,悄悄地说了一些话,便又发令再走。大概十多分钟以后,队伍又停止了。这回是在平坦的旷野里,远远近近有些矮小的松树。他们采了些松枝,插在白色的衣包上,阿张将他的手电筒也藏在衣襟里。

“前面的山头,就有敌人的哨位,”阿张悄悄地对客人们说,“我们要从山脚下偷偷地过去。不要作声,连咳嗽也要耐住。脚步也要轻些。二十多分钟就可以过去。”

这是第二道封锁线了。月光很好。前面那山头看的很清楚。队伍靠紧着走,不太快,也不太慢,沿着山脚,像一条蛇,轻轻溜过去。

当人们躺在树下休息时,树荫外的斜坡上,有一个蹲着的黑影,枪托在手里。这就是那个大孩子,现在担任了瞭望哨。

客人想起出发以前这大孩子说的,要是遭遇了敌人,就请他们吃手榴弹,都不禁微笑。

“今晚过封锁线,然而没有昨晚路上那样慌乱,无秩序。”客人之一自言自语地,“可见调度是不可少的。”

(写于1942年11月,有删改)

6.(3分)下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.五个客人不断找机会跟人对话,主要是因为他们在陌生的地方缺少安全感。

B.文中两次写阿张在桌旁看书的画面,以此来表现他在掩饰内心的紧张和焦虑。

C.小说提到那大孩子和阿张身上的“装备”这一细节,暗示了过封锁线的危险。

D.阿张再三叮嘱客人们三个“不可以”,是因为他们昨晚的三种行为太过散漫。

7.(3分)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.开头写像“堡垒”的大房子,极具地方特色,也体现游击队的选址用心,为人物出场和情节展开提供场景

B.小说以全知视角进行叙事,无论是对五个客人,还是对阿张和那个大孩子,都有语言、动作、心理的描写。

C.小说在处理过封锁线这一情节时,未写敌我双方的火力交锋,但情节张弛有致,给读者极好的阅读体验。

D.小说以时间为序,讲述了游击队护送五个客人过封锁线的故事,写出了游击队勇敢机智、富有战斗经验。

8.(6分)在人物形象塑造方面,《过封锁线》如同《荷花淀》,小说也没有交代革命者的具体姓名。《过封锁线》塑造了哪些革命者?请结合文本赏析革命者群像特征。

9.(6分)文中没有写与敌人 正面交锋,但笼罩着紧张的氛围,这种氛围的逐步强化带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

三代之衰,至于今且数千岁,豪杰有意之主,博学多识之臣,不可以胜数矣。然而礼废乐坠,则相与咨嗟发愤而卒于无成者,何也 是非其才之不逮,学之不至,过于论之太详,畏之大甚也。夫礼之初始诸人情因其所安者而为之节文凡人情之所安而有节者举皆礼也则是礼未始有定论也然而不可以出于人情之所不安,则亦未始无定论也。执其无定以为定论,则途之人皆可以为礼。今儒者之论则不然,以为礼者,圣人之所独尊,而天下之事最难成者也。牵于繁文,而拘于小说,有毫毛之差,则终身以为不可。纷纷交错者,累岁而不决。或因而遂罢,未尝有一人果断而决行之。此皆论之太详而畏之太甚之过也。夫礼之大意,存乎明天下之分,严君臣、笃父子、形孝弟而显仁义也。今不幸去圣人远,有如毫毛不合于三代之法,固未害其明天下之分也,所以严君臣、笃父子、形孝弟而显仁义者犹在也。今使礼废而不修,则君臣不严,父子不笃,孝弟不形,仁义不显,反不足重乎?昔者西汉之书,始于仲舒,而至于刘向,悼礼乐之不兴,故其言曰:“礼以养人为本。如有过差,是过而养人也。刑罚之过,或至杀伤。今吏议法,笔则笔,削则削,而至礼乐则不敢。是敢于杀人,而不敢于养人也。”而至于礼,独何难欤?夫法者,末也。又加以惨毒繁难,而天下常以为急。礼者,本也。又加以和平简易,而天下常以为缓。如此而不治,则又从而尤之,曰,是法未至也。则因而急之。甚矣,人之惑也!平居治气养生,宣故而纳新,其行之甚易,其过也无大患,然皆难之而不为。悍药毒石,以搏去其疾,则皆为之。此天下之公患也。呜呼!王者得斯说而通之,礼乐之兴,庶乎有日矣。

(选自苏轼《礼以养人为本论》,有删改)

10.(3分)下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )

A.夫礼之初始/诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安/而有节者举皆礼也/则是礼未始有定论也/

B.夫礼之初/始诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安/而有节者举皆礼也/则是礼未始有定论也/

C.夫礼之初始/诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安而有节者/举皆礼也/则是礼未始有定论也/

D.夫礼之初/始诸人情/因其所安者/而为之节文/凡人情之所安而有节者/举皆礼也/则是礼未始有定论也/

11.(3分)下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“博学多识之臣”与“君子博学而日参省乎己”(《劝学》)两句中的“博学”含义相同。

B.小说,这里指琐屑的言论,是古今异义词;现在小说作为一种文学体裁,与散文等并称。

C.“笃父子”与“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃”(《陈情表》)两句中的“笃”字含义不同。

D.“以搏去其疾”与“虽乘奔御风,不以疾也”(《三峡》)两句中的“疾”字含义不同。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.夏、商、周三代以来的明君、能臣众多,但面对礼乐崩坏的局面,只有相互叹息而最终无法改变,文章指出并不是他们才能和学识不够。

B.苏轼指出,当时儒者的理论认为凡是作为礼的是天下事情中最难做成的,受烦琐仪节牵制,被琐屑言论拘束,难以决定或因此停止。

C.西汉的刘向哀悼礼乐的不兴,他说,礼以培养人为根本,而官吏敢于杀人,却不敢于培养人。苏轼发出了为什么独有礼困难的疑问。

D.文章在对比中阐述了法与礼,苏轼认为法不是治理国家的根本,而礼是治理国家的根本,但因为礼的烦琐,天下人常认为可以缓办。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)今不幸去圣人远,有如毫毛不合于三代之法,固未害其明天下之分也。

(2)如此而不治,则又从而尤之,曰,是法未至也。则因而急之。

14.(3分)《论语 颜渊》中,孔子说“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,可以看出礼的重要性。在苏轼看来,礼有什么作用和功效 请简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成下题。

满江红·金陵怀古

郑燃

淮水东头,问夜月何时是了。空照彻飘零宫殿,凄凉华表。才子总缘杯酒误,英雄只向棋盘闹。问几家输局几家赢?都秋草!

流不断,长江渺。拔不倒,钟山峭。剩古碑荒冢,淡鸦残照。碧叶伤心亡国柳,红墙堕泪南朝庙。问孝陵松柏几多存?年年少!

15.(3分)下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.词人从月下遗迹联想到了历史烟尘中的英雄,认为他们最终都将衰亡。

B.词人认为江山不改,正如不绝江流和不倒钟山,而人事却有起落浮沉。

C.词中“淡鸦残照”一句的表达方式,和杜甫《望岳》的最后两句不同。

D.这首词以明快的笔触描绘南朝旧都破落荒凉之景,含隐微的愤世意味。

16.(6分)本诗三个“问”字句蕴含复杂的感情,请结合诗句简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)荀子在《劝学》中承认君子的资质秉性虽与常人无异,但在处事方法上确有过人之处的两句是“_________________,__________________”。

(2)李商隐《锦瑟》中“___________________,___________________”两句由观锦瑟而思华年,心物一体,浑然天成。

(3)苏轼在《念奴娇赤壁怀古》中,用“__________________,_________________”两句强调了赤壁的人杰地灵。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下题。

已有六千多年历史、堪称中华优秀传统文化表征的汉字是中华民族文明的根脉和中华民族文化的结晶,它承载着中华民族数千年的思想文化,记录着炎黄子孙成长奋斗的历史,凝聚着华夏民族的精神智慧,传承着夏禹、殷汤、周文王等圣贤的基因,生生不息,绵绵不绝,穿过几千年①________的历史长河,至今仍光彩夺目,②________。

汉字乃“前人所以垂后,后人所以识古”的重要桥梁和必由通道。试想如果没有汉字,我们对古代中国几乎③________。汉字具有超时空性和超语符性,这使得汉字可以跨越时空,成为信息交流传播的便捷工具,因而百代如在目前,南北似处同地。汉字还诞生出各种表现形式和造型手段,更造就了特有的中国书法艺术,丰富了人们的精神追求和艺术生活。所以,说到汉字的重要性,无论如何评价都不为过。

18.(3分)请在文中横线处填入恰当的成语。

19.(4分)文中画框处是个长句,请改成四个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

20.(4分)文中画横线的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

中国有众多名山胜水,形成了独特的山水文明。黄河长江流域源远流长,涵盖了诸多不同民族的思想和文化,造就了惊世绝伦的文学艺术,呈现出纷繁多样的文明形态。“山水”并不仅仅指涉“风景”,①______。山水与天道、仁德、自然、生活方式密切相关,中国山水文明包含着对宇宙、生命、历史、道德的深刻认知。

首先,山水体现了道的特性,由山水可观天道。老子曰:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”(《老子》第八章)水能滋养万物,不会因为相争和冲突而破坏自然的和谐有序。水处于卑微的位置,却彰显了上善、至德和圣人的无为而治,水之“道”有益于心性涵养和政治治理。水为天下至柔至弱之物,②______,以弱胜强,以柔克刚。南朝宋画家宗炳表示,“山水以形媚道,而仁者乐”(《画山水序》)。山水以其形质之美更直接鲜明地呈现“道”,使仁者在静观山水之中因悟道而喜悦。这也印证了孔子所说的“知者乐水,仁者乐山”(《论语 雍也》)。按照朱熹的解释,“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐山”(《四书章句集注》)。事理像水一样变动不居,义理像山那样永恒不变。山水形成一种互补,将变化与恒常融为一体。通过在山水间游走、居住、体悟、静观,人们可参透天地之道、治世之道,成为智者或仁者,③______,既有智者的内在精神愉悦,又有行仁之寿。

21.(3分)下列句子中的“道”和文中画横线处的“道”,含义相同的一项是( )

A.师者,所以传道受业解惑也 B.臣之所好者道也,进乎技矣

C.道不同不相为谋 D.若舍郑以为东道主

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面文字,根据要求作文。

德国古典哲学创始人康德一生都没有离开过哥尼斯堡,他每天按照固定的时间做固定的事情,终生未打破过这个规律。据说镇上的人们可以根据他的散步时间调时钟,他堪称“瑞士造手表”。而出生于瑞士钟表匠家庭的大哲学家卢梭却在16岁那年,背上行囊,开始“我要走就走,要停就停,爱走多少路就走多少路”的四处漫游。人是否需要按照固定的模式生活,两位思想家给出了不同的回答。

对上述材料,你有怎样的思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。不得抄袭套作。

答案以及解析

1.答案:B

解析:A项,“中华文明中的诸精神特质虽具有抽象的价值”不合文意,原文是“中华文明中的诸精神特质,具有的并不是抽象、孤立或暂时的价值,而是深刻的历史沉淀与现实影响”。C项,“所以其探源和阐释艰深且复杂”强加因果,前后不构成因果关系。D项,“缺少中西方文化对比的视角,我们就无法理解中华文明的精神特质”说法绝对,原文是“要深刻理解中华文明的精神特质,还要建立在中西方文化对比的视角上”。

2.答案:D

解析:材料二列举新时代中国共产党人继承先贤精神财富又将其融入执政理念中的例子,是为了论证“对中华文明精神特质的探源和阐释是一个较为艰深且复杂的问题,既要观照传统文化与现代观念的融合,又要考量历史传统与现实实践的对接”。

3.答案:A

解析:A项体现了荀子的自然观,不属于中华文明的精神特质范畴。B项体现了守诚信思想,属于中华文明的精神特质范畴;C项体现了尚和合、求大同思想,属于中华文明的精神特质范畴;D项体现了崇正义思想,属于中华文明的精神特质范畴。

4.答案:①中国共产党“全心全意为人民服务”的根本宗旨根源于中华文明的精神特质,蕴含着“讲仁爱”“重民本”的精神特质。②中国共产党推动马克思主义与中国实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。从决胜脱贫攻坚到全面建成小康社会,从疫情防控中的生命至上到以人民为中心的发展思想,中国共产党始终与中国最广大人民群众的命运紧密相连。

解析:

5.答案:①首先阐述提炼、总结和概括中华文明的精神特质的必要性和重大现实意义,②然后从传统文化与现代观念的融合、历史传统与现实实践的对接和中西方文化对比三个角度论述如何对中华文明精神特质进行探源和阐释,③最后强调要坚定文化自信,弘扬好中华文明精神特质。

6.答案:C

解析:A项“缺少安全感”推论错误,他们只是急切地想知道接下来的行程而已,B项从后文得知,阿张看书,不是内心的紧张和焦虑的表现。D项“太过散漫'错,应该是“容易暴露目标”。

7.答案:B

解析:“都有”有误,文中没有阿张和那大孩子的心理描写。

8.答案:①大孩子,在残酷的战争中快速成长的革命战士,代表青年一代,是国家的未来和希望。②阿张,在广州沦陷后毅然参加革命的南洋华侨,代表有召必回、赤诚肝胆的爱国侨胞。③五位客人,需要被保护、善于观察反思的外江佬,是身兼特殊任务的知识分子,也是革命的重要力量。④群像特征:文中人物都没有具体姓名,但都有沉着冷静、聪明机智、细心体贴、勇敢无畏、丰富的作战经验、强烈的家国情怀、保家卫国的志向等特点,他们是无数普通革命战士的缩影。

解析:

9.答案:①节奏紧凑,层层推进。从出发前的全副武装、周全部署,到行军过程的快慢行止,最后一道封锁线的严阵以待,叙事节奏加快。②突出人物形象。封锁线上,遍布敌人哨位,战士们步步为营,小心谨慎,可见训练有素,能力出色。③突显主题。护送任务困难重重,更能突出队伍久经历练强大,表达了作者的崇高敬意。④紧张的氛围更容易调动读者的情绪,带给读者惊心刺激的阅读体验。

10.答案:D

解析:(原文标点)夫礼之初,始诸人情,因其所安者,而为之节文,凡人情之所安而有节者,举皆礼也。则是礼未始有定论也。

11.答案:A

解析:A项两句中的“博学”含义不同,前者为“学识渊博”,后者为“广泛地学习”。B项,解说正确;C项,两句中的“笃”字含义不同,前者为“笃厚,深厚”,后者为“甚,特指病重”;D项,两句中的“疾”字含义不同,前者为“疾病”,后者为“迅速,快”。

12.答案:D

解析:“但因为礼的烦琐”不合文意,应是“但因为礼的和平简易”。

13.答案:(1)如今不幸,离开圣人(或距离圣人的时代)久远了,有像毫毛一样细微的不合乎三代礼法的(地方),固然不妨碍它明确天下名分(的作用)。

(2)像这样而(国家)得不到治理,就又跟着指责,说,这是刑法还不到。就因而把刑法当成急事(来办)。

解析:

14.答案:①礼能够明确天下的名分,严格君臣关系,笃厚父子关系,表现孝悌而显示仁义。②礼可以培养人,礼是治理国家的根本。

解析:

15.答案:D

解析:“明快”错,词风“沉重”,意境“冷寂”。

16.答案:①第一问,问月,以夜月空照表达词人对旧日繁华逝去,唯有明月仍在的感慨。②第二问,问输赢,以“都秋草”感慨昔日才子英雄的成就最终也不过像衰草一样枯萎消亡。③第三问,问孝陵松柏,以“年年少”,表达词人对帝业衰落的无限感慨。

解析:

17.答案:君子生非异也,善假于物

答案:锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年

答案:江山如画,一时多少豪杰

解析:本题考查默写常见的名句名篇的能力。古诗文默写要做到以下几点:准确无误地背诵和记忆,背写时不添字,不掉字,不写错别字。

18.答案:①波澜壮阔;②熠熠生辉;③一无所知

19.答案:汉字已有六千多年历史,它既是中华民族文明的根脉,又是中华民族文化的结晶,堪称中华优秀传统文化的表征。

20.答案:汉字还衍生出各种表现形式和造型手段,更造就了中国特有的书法艺术,丰富了人们的精神追求和艺术生活。

解析:画横线句语病有二:一是“诞生出各种表现形式和造型手段”搭配不当,二是“特有的中国书法艺术”语序不当。

21.答案:B

解析:本题考查学生辨析词义的能力。例句:例句“人们可参透天地之道”的道应该是规律、法则。A项的“道”是道理的意思。B项的“道”是规律的意思。C项的“道”是志趣的意思。D项的“道”是道路的意思。故选B。

22.答案:①而是具有丰富的内涵;②却能击穿石头等坚硬之物;③抑或兼容两者

解析:本题考查学生语言表达之情境补写的能力。第一空,由前文“并不仅仅指”中的关联词关系推知可填“而是有更多”,再根据后文“包含着对宇宙、生命、历史、道德的深刻认知”的意思可知,空格处应该表达“山水还有更多的含义”的意向,因此本空可填“而是具有丰富的内涵”。第二空,由前文“天下至柔至弱之物”和后文“以弱胜强,以柔克刚”可知,本空应该以转折口吻陈述“水能战胜坚硬之物”得意思。再结合前后文句式。因此本空可填“却能击穿石头等坚硬之物”。第三空,由前文“成为智者或仁者”到后文的“既有智者的内在精神愉悦,又有行仁之寿”。语意出现落差,需要一个过渡句,句式与前句相同,含义覆盖后句,因此本空可填“抑或兼容两者”。

23.答案:略

解析:审题:材料列举了两种不同的生活和成长状态:一种是康德式的惯性,这种惯性能够使我们生活有规律、做事有规范、思想更理性;一种是卢梭式的随性,这种随性崇尚生活的自由、轻松,给心灵去除枷锁,少了内心的羁绊,给予人们开放而自在的成长环境。

立意参考:

1.规律给予人们规范而顺畅的生活

2.自由给予人们开放而宽松的生活

3.生活既需要固定规律,也可享受即兴发挥

4.人生可以有阶段性的自由成长,更需要有长远的设定

同课章节目录