第二单元4.《窦娥冤(节选)》课件(共37张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 第二单元4.《窦娥冤(节选)》课件(共37张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

【节选】

以悲悯情怀,书人性良知

教学目标

语言建构与运用:

了解元杂剧的特点及相关知识;品味“本色化”戏剧语言。

思维发展与提升:

把握故事情节并分析窦娥的形象,理解窦娥形象的社会意义。

审美鉴赏与创造:

感受窦娥身上的人性美;鉴赏品味,领略戏剧语言艺术。

文化传承与理解:

认识恶劣社会秩序对人性的摧残,培养学生向善的心灵。

导入

在学校的第十个传统文化艺术节,我校戏剧社拟举办“人间至悲,生命至美--古今中外短剧展演活动”,其中《窦娥冤》第三折是首选展演曲目,请与你的同学一起设计台本。

任务一

忆昔花间初识面 ----积累常识

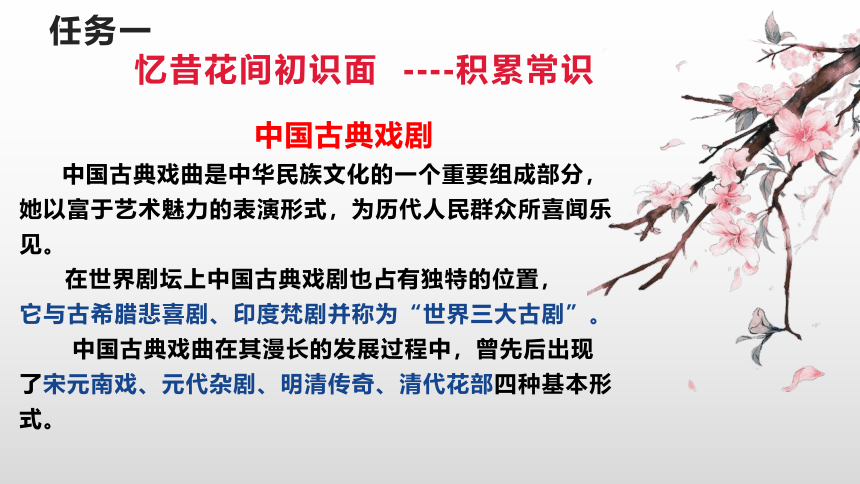

中国古典戏剧

中国古典戏曲是中华民族文化的一个重要组成部分,她以富于艺术魅力的表演形式,为历代人民群众所喜闻乐见。

在世界剧坛上中国古典戏剧也占有独特的位置,

它与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为“世界三大古剧”。

中国古典戏曲在其漫长的发展过程中,曾先后出现了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代花部四种基本形式。

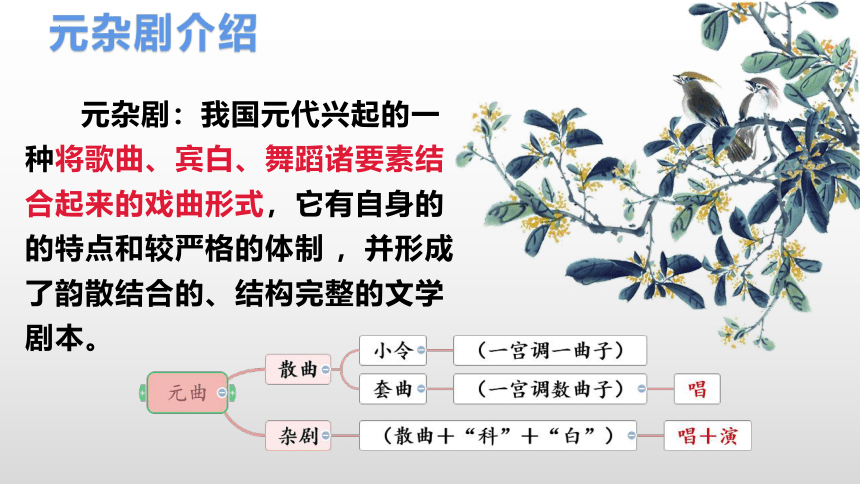

元杂剧介绍

元杂剧:我国元代兴起的一种将歌曲、宾白、舞蹈诸要素结合起来的戏曲形式,它有自身的的特点和较严格的体制 ,并形成了韵散结合的、结构完整的文学剧本。

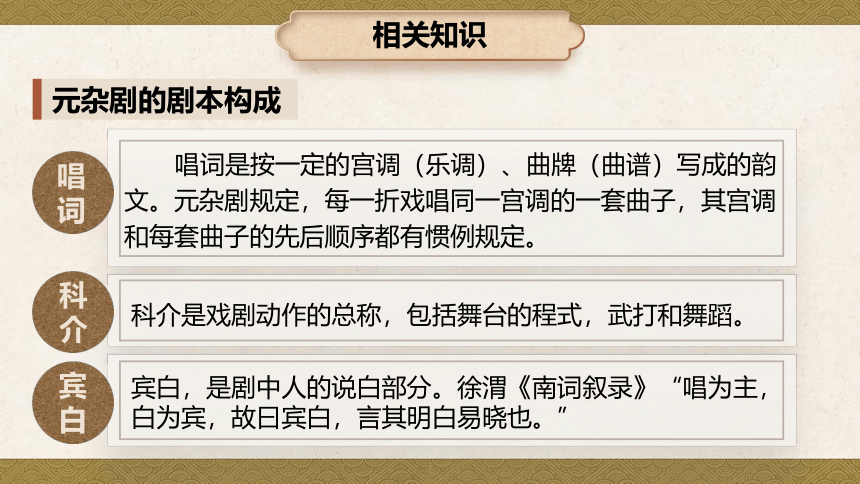

唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

唱

词

相关知识

元杂剧的剧本构成

科介是戏剧动作的总称,包括舞台的程式,武打和舞蹈。

科

介

宾白,是剧中人的说白部分。徐渭《南词叙录》“唱为主,白为宾,故曰宾白,言其明白易晓也。”

宾白

宫调

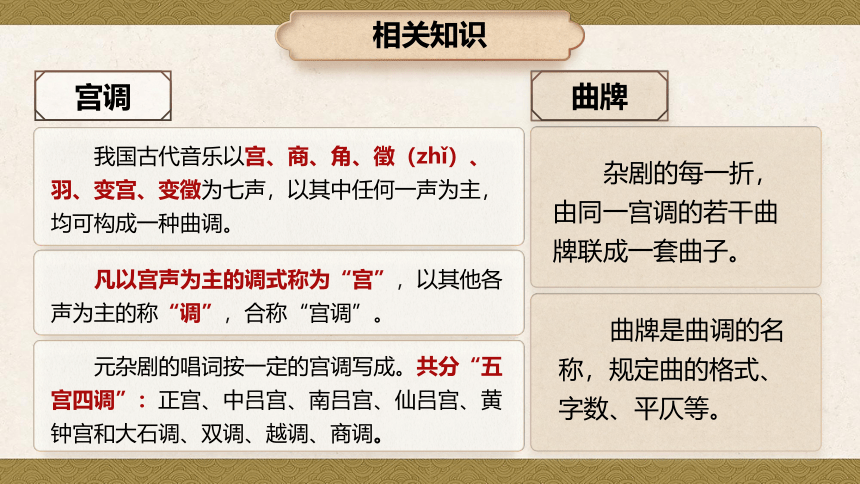

我国古代音乐以宫、商、角、徵(zhǐ)、羽、变宫、变徵为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种曲调。

曲牌

杂剧的每一折,由同一宫调的若干曲牌联成一套曲子。

相关知识

凡以宫声为主的调式称为“宫”,以其他各声为主的称“调”,合称“宫调”。

元杂剧的唱词按一定的宫调写成。共分“五宫四调”:正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫和大石调、双调、越调、商调。

曲牌是曲调的名称,规定曲的格式、字数、平仄等。

楔子

折

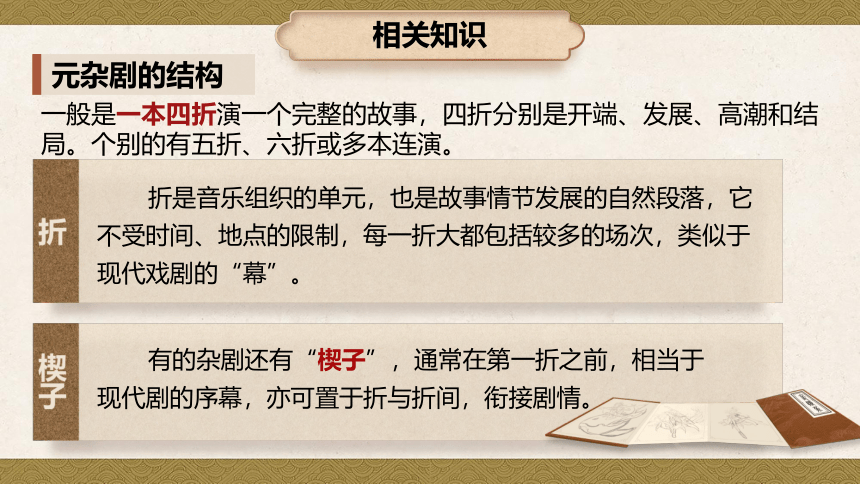

一般是一本四折演一个完整的故事,四折分别是开端、发展、高潮和结局。个别的有五折、六折或多本连演。

有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前,相当于现代剧的序幕,亦可置于折与折间,衔接剧情。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

相关知识

元杂剧的结构

相关知识

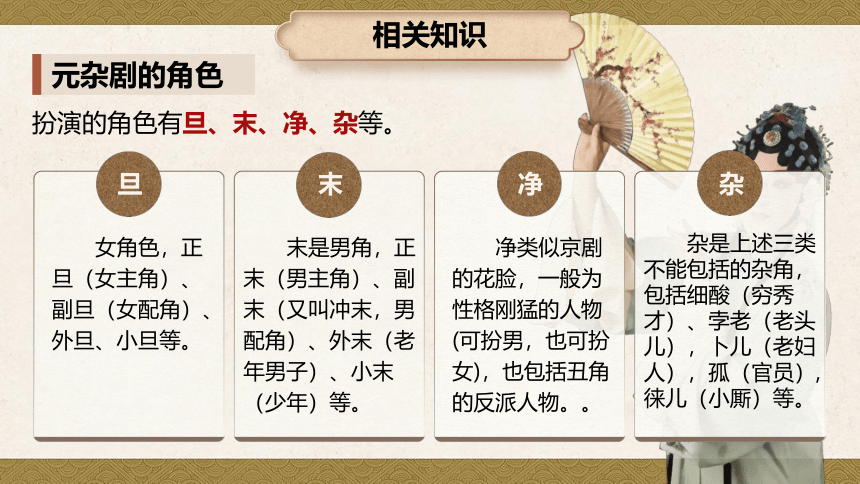

扮演的角色有旦、末、净、杂等。

元杂剧的角色

末是男角,正末(男主角)、副末(又叫冲末,男配角)、外末(老年男子)、小末(少年)等。

末

女角色,正旦(女主角)、副旦(女配角)、外旦、小旦等。

旦

净类似京剧的花脸,一般为性格刚猛的人物(可扮男,也可扮女),也包括丑角的反派人物。。

净

杂是上述三类不能包括的杂角,包括细酸(穷秀才)、孛老(老头儿),卜儿(老妇人),孤(官员),徕儿(小厮)等。

杂

元曲四大家

关汉卿:《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》《拜月亭》

白 朴:《墙头马上》《梧桐雨》

马致远:《天净沙·秋思》杂剧《汉宫秋》

郑光祖:《倩女离魂》《王粲登楼》

四大悲剧

《窦娥冤》—— 关汉卿

《汉宫秋》—— 马致远(王昭君的故事)

《梧桐雨》—— 白朴(唐玄宗和杨玉环)

《赵氏孤儿》—— 纪君祥

知作者

关汉卿,号己斋叟,元代杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早也最伟大的戏剧作家。元代人说他:“生而凋搅,博学能文,滑稽多智,蕴籍风流,为一时之冠。”他不仅写作剧本,有时还登台演唱。他一生创作杂剧有60多部,但大都散失,现仅存15部。《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等流传很广。其中的《窦娥冤》是我国十大古典悲剧之一。

关汉卿在《南吕·一枝花·不伏老》中自述“通五音六律滑熟”,“我也会吟诗,会篆籀,会弹丝,会品竹。我也会唱鹧鸪,舞垂手,会打围,会蹴鞠,会围棋,会双陆”,“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。

所作杂剧六十余种(今存十八种),数量超过了莎士比亚,被称为中国的莎士比亚。套曲十余套,小令五十

余首。1958年,世界和平理事会把关汉卿与

达 芬奇等同列为世界文化名人。关汉卿的戏剧

语言,被称为本色派之首。

知背景

《窦娥冤》是作家晚年的作品,故事发生在元朝,元代统治者是蒙古贵族和官僚,被统治者是劳苦大众。元统治者不仅对劳动者残酷盘剥,而且实行民族分化的种族歧视政策,以利于巩固统治地位。他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民,可以说,劳动人民与统治者的阶级矛盾,是元朝社会的主要矛盾。杂剧《窦娥冤》反映的就是元朝社会的黑暗现实。

任务二

花前月下暂相逢----了解剧情

1.梳理故事情节

第三折写窦娥被押赴刑场遭害的悲惨情节,可分为三层:

押赴刑场(【端正好】【滚绣球】)

婆媳诀别(【叨叨令】【快活三】【鲍老儿】)

三桩誓愿(【耍孩儿】【二煞】【一煞】【煞尾】)

楔子

主要人物:蔡婆婆、窦天章、端云(窦娥)

无计营生四壁贫,

窦父应举卖窦娥。

《窦娥冤》的剧本结构就是典型的四折一楔子。

剧情简介

楔子(序幕)

书生窦天章因连本带利欠蔡婆婆四十两银子被迫把七岁的女儿抵给她做童养媳,然后进京赶考去了。

窦娥怜

第一折

主要人物:蔡婆婆、窦娥、张驴儿父子、赛卢医

婆婆索债险丧命,

驴儿救人歹念生。

剧情简介

第一折(开端)

庸医赛卢医欠蔡婆本利二十两银子, 心生歹意要勒死蔡婆却被张驴儿父子俩搭救,张驴儿乘机逼蔡婆婆媳俩分别嫁给他们父子俩,蔡婆无奈之下答应了, 回家后遭到生性刚烈的窦娥的责怪与反对, 只好先让张驴儿父子在家中住下。

窦娥苦

第二折

主要人物:蔡婆婆、窦娥、张驴儿父子、赛卢医

驴儿误杀亲身父,

窦娥蒙冤判斩刑。

剧情简介

第二折(发展)

张驴儿为达目的,心生恶意,找赛卢医讨了毒药欲毒死蔡婆,却阴差阳错被他父亲喝了,张驴儿顺势栽赃窦娥,逼她私了,嫁与自己为妻,被刚烈的窦娥断然拒绝。于是,两人对簿公堂,却不料碰上桃杌这个昏官,窦娥为保蔡婆被屈打成招判了死刑。

窦娥冤

第三折

主要人物:蔡婆婆、窦娥

窦娥怨恨斥天地,

为表清白立三誓。

剧情简介

第三折(高潮)

在被押往刑场的路上,窦娥激愤之下指天骂地,并在行刑前许下三桩誓愿以示冤屈,窦娥死后誓言一一应验。

窦娥恨

第四折

主要人物:窦娥、窦天章

窦娥冤魂诉实情,

千古奇冤得申雪。

剧情简介

第四折(结尾)

窦天章一举及第,官授两淮提刑肃政廉访使,终为窦娥洗涮冤屈,报仇雪恨。

窦娥雪

2.梳理人物冲突

任务三

相逢意气为君饮----品味曲词

1.课文中有两种不同大小的字体,请大家根据课前的预习判断两种字体各是什么内容?

大的是唱词,小的是宾白和科介。

2.若去掉唱词,重组宾白和科介,故事是否完整?

基本完整。

3. 为何要唱词?

唱词重在抒情,渲染气氛;宾白重在叙事,交代情节。

4.第三折的三层中,唱词和宾白各占了多少比重?这种安排使得作品在抒情上有什么变化?

第一部分:唱词为主,感情强烈;

第二部分:宾白为主,感情相对舒缓;

第三部分:先白后曲,曲白相生,一唱三叹,感情强烈。

5.分角色朗读:哪一部分曲词或念白让你震撼或感动?

【滚绣球】,呼告、对比、对偶、感叹、反复、押韵等手法

句式整齐、节奏鲜明——音韵美

直抒胸臆、高亢激越——抒情性

任务四

相逢一醉是前缘----认识窦娥

1.窦娥冤在哪里?

没由来犯王法,不提防遭刑宪。

2.身陷冤情,窦娥的表现?窦娥的性格特征是怎样的?

第一层:窦娥斥责天地鬼神。她本是相信神权的,相信青天大老爷会为她主持公道,但却蒙冤,她觉醒了,大胆谴责天地,实质上是对封建统治强烈的控诉和根本否定,反映了的觉醒意识和反抗精神。

第二层:向婆婆哭诉诀别。在押赴刑场的路上,窦娥要求刽子手走后街而不走前街,这个细节体现窦娥的善良,越发显出她的冤屈,对封建社会有力的批判。情感是悲戚的。

第三层:窦娥死前三桩誓愿。第一桩誓愿:血飞白练。她希望人们能立刻知晓她的冤屈;第二桩誓愿:六月飞雪。她希望自己的冤屈能得到上天的反应;第三桩誓愿:亢旱三年。希望上天能惩治邪恶。体现她宁死不屈、顽强反抗的女性形象。

小结

窦娥除了具备传统女性善良孝顺的美好品德之外,她的正直和刚烈尤其令人钦佩,更难能可贵的是,她敢于指斥天地,责骂贪官,这份勇气、质疑与反抗,更让她在中国文学史上绽放出独特的光芒!

任务五

相逢不尽平生事----追溯冤源

如此善良孝顺的窦娥就这样蒙冤而死,身首异处,她的悲剧是怎样造成的?能避免吗?

1.性格悲剧。封建孝道:牺牲自己,成全孝道。

2.社会悲剧。封建恶势力的威胁(张驴儿父子等恶霸地痞横行欺压、以恶欺善);糊涂官吏的政治压迫(贪官污吏桃杌的昏聩乱纪,草菅人命)。

任务六

悲莫悲兮生别离----探寻价值

1.探讨窦娥临死前的三桩誓愿的实现与《滚绣球》中天地的哑口无言是否矛盾?

(1)老百姓对天地主持正义、赏善惩恶的极度渴望,比如“包青天”“海青天”的称呼,在黑暗的现实里,人民见不到一线光明,含冤负屈,所以人民只有把希望寄托于苍天;

(2)中国人渴望圆满的民族心理,比如《孔雀东南飞》、梁祝的浪漫主义结局,王国维曾说:“凡事希望圆满,乃是吾国人之精神”;

(3)“天人感应”的中国传统文化,比如孟姜女哭倒长城、愚公移山的传说,这种至死不屈的斗争精神,甚至感动了天地,虽然违背科学,却合乎人情,所以本剧全称才叫《感天动地窦娥冤》。

小结

悲剧的时代造就时代的悲剧。在元代那个动荡不安的社会里,官吏昏庸无能,百姓水深火热。窦娥的悲剧绝不是她个人的悲剧,而是整个时代的悲剧。鲁迅先生说:懂得欣赏悲剧美的人才能在精神上站立起来。关汉卿用了浪漫主义的笔法以三桩誓愿替窦娥伸冤惩恶,强烈的批判了黑暗的社会现实,表达了对百姓命运的同情。虽然反应了百姓对于惩恶扬善的美好愿望,但也突出了作者无法解决社会矛盾的无奈和悲哀,让人深省。

2.台湾戏剧家黄美序在他的《戏剧的味道》一书中提出了“戏曲的补偿”这一概念,即用大悲之后的小喜、大痛之后小团圆来增强剧本的戏剧性,来体现深刻的道德教化作用。西方戏剧理论家普遍认为有补偿就不能称之为悲剧,因此认为中国戏剧没有真正意义上的悲剧。请对比阅读《窦娥冤》和《哈姆莱特》的结局,谈一谈中西古典悲剧补偿上的差异性。

材料一:《窦娥冤》结局

【鸳鸯煞尾】从今后把金牌势剑从头摆,将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害……我便是窦天章。你这一行人,听我下断:张驴儿毒杀亲爷,谋占寡妇,合拟凌迟,押付市曹中,钉上木驴,剐一百二十刀处死。升任州守桃杌并该房吏典,刑名违错,各杖一百,永不叙用。赛卢医不合赖钱,勒死平民;又不合修合毒药,致伤人命,发烟瘴地面,永远充军。蔡婆我家收养。窦娥罪改正明白……今日个将文卷重行改正,方显的王家法不使民冤。

材料二:《哈姆莱特》结局

(哈姆雷特在比剑中被刺死)

霍拉旭:把这几具尸体抬到高台上去,让我向这无尽的世界讲述这一悲惨事件的全部经过吧!

福丁布拉斯:在这个国家里,我本来就有继承这一王位的权利,不过今天,在我享受这一荣誉的时候我的内心充满了悲伤!卫兵!把哈姆雷特像个士兵那样抬到高台上!

(士兵上)

(剧终)

中国古典戏剧喜闻乐见的冤情得以昭雪、坏人得到坏报的圆满式结尾,体现了中国传统儒家文化“中庸”“仁义”等理念,符合中国传统文化哀而不伤的文学审美特质。其道德教化作用也有助于统治阶级维护社会稳定,同时小喜、小团圆的增补也能迎合封建社会劳苦大众的情感期许,这在一定程度上能扩大剧本的影响力,最终提高创作者的创作热情。

西方文化历来崇拜的个人英雄主义,因此,那种抗争与拼搏而不得之后的被毁灭,更符合他们的的审美价值取向。西方民众更希望通过那些英雄从顺境到逆境直到被毁灭的过程,来引起自己的怜悯,从而产生一种净化情感的作用。“一悲到底”没有补偿的剧情发展模式更符合西方审美心理定式。

3.列举中西方戏剧或者神话故事的结局补偿差异实例。

《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》,两部作品故事情节和结局都无限接近,梁祝化蝶是戏剧的补偿,在判断《罗密欧与朱丽叶》的类型时,可能有学生会认为故事结局是男女主人公双双殉情,因而没有补偿,所以区别于梁祝而是悲剧。《罗密欧与朱丽叶》其实是有补偿的,即两大家族世仇的和解。因此西方戏剧界历来不认为它不是悲剧,而归类为正剧。

语言特点:

元杂剧的语言历来有“文采派”和“本色派”之分,关汉卿是本色派代表。言言曲尽人情,字字当行本色,这是关汉卿独特的语言风格,也是《窦娥冤》的语言特色。

1、理解其通俗明白、口语化的特点;

2、借助分析修辞手法理解曲词的抒情性;

3.灵活运用成语熟语,诗词文句,历史故事,曲词的音韵美

A、曲词可以在规定发字数以外添加衬字以加强声情或补足语意;

B、曲词常用灵活多变的对仗加强音韵美。

1.通俗明白、口语化

【滚绣球】全曲以及【一煞】中的“这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言”,突出地显示了人物的个性,语言平实,具有很强的概括性;不少古白话词语,如“只合”(只应该)“怎生”(怎么)都表述得十分生动。

课文中的说白,如窦娥向刽子手请求走后街不走前街的对白,以及窦娥与婆婆诀别时的对白,都是相当动人的,凝练而又明白如话,声气口吻酷似其人。课文中的曲白也配合得很好,如三桩誓愿的场面,三次用“白”提出誓愿,依次讲出“若是我窦娥委实冤枉”“若窦娥委实冤枉”“我窦娥死的委实冤枉”;三次用“曲”强化感情,依次对以相应的四个典故来抒发胸臆。曲白相生,语言朴素而富于感情,把窦娥为其冤屈而抗争的精神表达得深切感人。

2.具有抒情性和音韵美的特点:

指天斥地的场面高亢激越,紧张急促,《端正好》和《滚绣球》几乎句句用韵;

诀别婆婆的场面则曲白相间,如泣如诉,哀婉低回。(“曲白相生”人们称这种在唱词、说白中诉说同样的内容,说白与唱词相互补充。)

3、三桩誓愿的场面,则激情如火,慷慨激昂。

《滚绣球》的曲词直抒胸臆,高亢激越,酣畅淋漓地表达了主人公的满腔怨恨,体现了古代戏曲的曲词富于抒情性的特点。

这支曲子运用呼告、对比以及对偶句、反问句、感叹句、词语反复等,不仅使主人公的满腔怨恨得到淋漓尽致的抒发,而且句式整齐,节奏鲜明,具有强烈的表达效果。

概括主题。

《窦娥冤》是我国十大古典悲剧之一。作者通过窦娥蒙受的千古奇冤,揭露了封建社会的黑暗和统治阶级的昏庸残暴,歌颂了窦娥的美好心灵和反抗精神。窦娥的形象壮美动人,她的悲剧性格,具有深刻的社会意义和强烈的感染力量。

【节选】

以悲悯情怀,书人性良知

教学目标

语言建构与运用:

了解元杂剧的特点及相关知识;品味“本色化”戏剧语言。

思维发展与提升:

把握故事情节并分析窦娥的形象,理解窦娥形象的社会意义。

审美鉴赏与创造:

感受窦娥身上的人性美;鉴赏品味,领略戏剧语言艺术。

文化传承与理解:

认识恶劣社会秩序对人性的摧残,培养学生向善的心灵。

导入

在学校的第十个传统文化艺术节,我校戏剧社拟举办“人间至悲,生命至美--古今中外短剧展演活动”,其中《窦娥冤》第三折是首选展演曲目,请与你的同学一起设计台本。

任务一

忆昔花间初识面 ----积累常识

中国古典戏剧

中国古典戏曲是中华民族文化的一个重要组成部分,她以富于艺术魅力的表演形式,为历代人民群众所喜闻乐见。

在世界剧坛上中国古典戏剧也占有独特的位置,

它与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为“世界三大古剧”。

中国古典戏曲在其漫长的发展过程中,曾先后出现了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代花部四种基本形式。

元杂剧介绍

元杂剧:我国元代兴起的一种将歌曲、宾白、舞蹈诸要素结合起来的戏曲形式,它有自身的的特点和较严格的体制 ,并形成了韵散结合的、结构完整的文学剧本。

唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。

唱

词

相关知识

元杂剧的剧本构成

科介是戏剧动作的总称,包括舞台的程式,武打和舞蹈。

科

介

宾白,是剧中人的说白部分。徐渭《南词叙录》“唱为主,白为宾,故曰宾白,言其明白易晓也。”

宾白

宫调

我国古代音乐以宫、商、角、徵(zhǐ)、羽、变宫、变徵为七声,以其中任何一声为主,均可构成一种曲调。

曲牌

杂剧的每一折,由同一宫调的若干曲牌联成一套曲子。

相关知识

凡以宫声为主的调式称为“宫”,以其他各声为主的称“调”,合称“宫调”。

元杂剧的唱词按一定的宫调写成。共分“五宫四调”:正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫和大石调、双调、越调、商调。

曲牌是曲调的名称,规定曲的格式、字数、平仄等。

楔子

折

一般是一本四折演一个完整的故事,四折分别是开端、发展、高潮和结局。个别的有五折、六折或多本连演。

有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前,相当于现代剧的序幕,亦可置于折与折间,衔接剧情。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。

相关知识

元杂剧的结构

相关知识

扮演的角色有旦、末、净、杂等。

元杂剧的角色

末是男角,正末(男主角)、副末(又叫冲末,男配角)、外末(老年男子)、小末(少年)等。

末

女角色,正旦(女主角)、副旦(女配角)、外旦、小旦等。

旦

净类似京剧的花脸,一般为性格刚猛的人物(可扮男,也可扮女),也包括丑角的反派人物。。

净

杂是上述三类不能包括的杂角,包括细酸(穷秀才)、孛老(老头儿),卜儿(老妇人),孤(官员),徕儿(小厮)等。

杂

元曲四大家

关汉卿:《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》《拜月亭》

白 朴:《墙头马上》《梧桐雨》

马致远:《天净沙·秋思》杂剧《汉宫秋》

郑光祖:《倩女离魂》《王粲登楼》

四大悲剧

《窦娥冤》—— 关汉卿

《汉宫秋》—— 马致远(王昭君的故事)

《梧桐雨》—— 白朴(唐玄宗和杨玉环)

《赵氏孤儿》—— 纪君祥

知作者

关汉卿,号己斋叟,元代杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早也最伟大的戏剧作家。元代人说他:“生而凋搅,博学能文,滑稽多智,蕴籍风流,为一时之冠。”他不仅写作剧本,有时还登台演唱。他一生创作杂剧有60多部,但大都散失,现仅存15部。《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等流传很广。其中的《窦娥冤》是我国十大古典悲剧之一。

关汉卿在《南吕·一枝花·不伏老》中自述“通五音六律滑熟”,“我也会吟诗,会篆籀,会弹丝,会品竹。我也会唱鹧鸪,舞垂手,会打围,会蹴鞠,会围棋,会双陆”,“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。

所作杂剧六十余种(今存十八种),数量超过了莎士比亚,被称为中国的莎士比亚。套曲十余套,小令五十

余首。1958年,世界和平理事会把关汉卿与

达 芬奇等同列为世界文化名人。关汉卿的戏剧

语言,被称为本色派之首。

知背景

《窦娥冤》是作家晚年的作品,故事发生在元朝,元代统治者是蒙古贵族和官僚,被统治者是劳苦大众。元统治者不仅对劳动者残酷盘剥,而且实行民族分化的种族歧视政策,以利于巩固统治地位。他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民,可以说,劳动人民与统治者的阶级矛盾,是元朝社会的主要矛盾。杂剧《窦娥冤》反映的就是元朝社会的黑暗现实。

任务二

花前月下暂相逢----了解剧情

1.梳理故事情节

第三折写窦娥被押赴刑场遭害的悲惨情节,可分为三层:

押赴刑场(【端正好】【滚绣球】)

婆媳诀别(【叨叨令】【快活三】【鲍老儿】)

三桩誓愿(【耍孩儿】【二煞】【一煞】【煞尾】)

楔子

主要人物:蔡婆婆、窦天章、端云(窦娥)

无计营生四壁贫,

窦父应举卖窦娥。

《窦娥冤》的剧本结构就是典型的四折一楔子。

剧情简介

楔子(序幕)

书生窦天章因连本带利欠蔡婆婆四十两银子被迫把七岁的女儿抵给她做童养媳,然后进京赶考去了。

窦娥怜

第一折

主要人物:蔡婆婆、窦娥、张驴儿父子、赛卢医

婆婆索债险丧命,

驴儿救人歹念生。

剧情简介

第一折(开端)

庸医赛卢医欠蔡婆本利二十两银子, 心生歹意要勒死蔡婆却被张驴儿父子俩搭救,张驴儿乘机逼蔡婆婆媳俩分别嫁给他们父子俩,蔡婆无奈之下答应了, 回家后遭到生性刚烈的窦娥的责怪与反对, 只好先让张驴儿父子在家中住下。

窦娥苦

第二折

主要人物:蔡婆婆、窦娥、张驴儿父子、赛卢医

驴儿误杀亲身父,

窦娥蒙冤判斩刑。

剧情简介

第二折(发展)

张驴儿为达目的,心生恶意,找赛卢医讨了毒药欲毒死蔡婆,却阴差阳错被他父亲喝了,张驴儿顺势栽赃窦娥,逼她私了,嫁与自己为妻,被刚烈的窦娥断然拒绝。于是,两人对簿公堂,却不料碰上桃杌这个昏官,窦娥为保蔡婆被屈打成招判了死刑。

窦娥冤

第三折

主要人物:蔡婆婆、窦娥

窦娥怨恨斥天地,

为表清白立三誓。

剧情简介

第三折(高潮)

在被押往刑场的路上,窦娥激愤之下指天骂地,并在行刑前许下三桩誓愿以示冤屈,窦娥死后誓言一一应验。

窦娥恨

第四折

主要人物:窦娥、窦天章

窦娥冤魂诉实情,

千古奇冤得申雪。

剧情简介

第四折(结尾)

窦天章一举及第,官授两淮提刑肃政廉访使,终为窦娥洗涮冤屈,报仇雪恨。

窦娥雪

2.梳理人物冲突

任务三

相逢意气为君饮----品味曲词

1.课文中有两种不同大小的字体,请大家根据课前的预习判断两种字体各是什么内容?

大的是唱词,小的是宾白和科介。

2.若去掉唱词,重组宾白和科介,故事是否完整?

基本完整。

3. 为何要唱词?

唱词重在抒情,渲染气氛;宾白重在叙事,交代情节。

4.第三折的三层中,唱词和宾白各占了多少比重?这种安排使得作品在抒情上有什么变化?

第一部分:唱词为主,感情强烈;

第二部分:宾白为主,感情相对舒缓;

第三部分:先白后曲,曲白相生,一唱三叹,感情强烈。

5.分角色朗读:哪一部分曲词或念白让你震撼或感动?

【滚绣球】,呼告、对比、对偶、感叹、反复、押韵等手法

句式整齐、节奏鲜明——音韵美

直抒胸臆、高亢激越——抒情性

任务四

相逢一醉是前缘----认识窦娥

1.窦娥冤在哪里?

没由来犯王法,不提防遭刑宪。

2.身陷冤情,窦娥的表现?窦娥的性格特征是怎样的?

第一层:窦娥斥责天地鬼神。她本是相信神权的,相信青天大老爷会为她主持公道,但却蒙冤,她觉醒了,大胆谴责天地,实质上是对封建统治强烈的控诉和根本否定,反映了的觉醒意识和反抗精神。

第二层:向婆婆哭诉诀别。在押赴刑场的路上,窦娥要求刽子手走后街而不走前街,这个细节体现窦娥的善良,越发显出她的冤屈,对封建社会有力的批判。情感是悲戚的。

第三层:窦娥死前三桩誓愿。第一桩誓愿:血飞白练。她希望人们能立刻知晓她的冤屈;第二桩誓愿:六月飞雪。她希望自己的冤屈能得到上天的反应;第三桩誓愿:亢旱三年。希望上天能惩治邪恶。体现她宁死不屈、顽强反抗的女性形象。

小结

窦娥除了具备传统女性善良孝顺的美好品德之外,她的正直和刚烈尤其令人钦佩,更难能可贵的是,她敢于指斥天地,责骂贪官,这份勇气、质疑与反抗,更让她在中国文学史上绽放出独特的光芒!

任务五

相逢不尽平生事----追溯冤源

如此善良孝顺的窦娥就这样蒙冤而死,身首异处,她的悲剧是怎样造成的?能避免吗?

1.性格悲剧。封建孝道:牺牲自己,成全孝道。

2.社会悲剧。封建恶势力的威胁(张驴儿父子等恶霸地痞横行欺压、以恶欺善);糊涂官吏的政治压迫(贪官污吏桃杌的昏聩乱纪,草菅人命)。

任务六

悲莫悲兮生别离----探寻价值

1.探讨窦娥临死前的三桩誓愿的实现与《滚绣球》中天地的哑口无言是否矛盾?

(1)老百姓对天地主持正义、赏善惩恶的极度渴望,比如“包青天”“海青天”的称呼,在黑暗的现实里,人民见不到一线光明,含冤负屈,所以人民只有把希望寄托于苍天;

(2)中国人渴望圆满的民族心理,比如《孔雀东南飞》、梁祝的浪漫主义结局,王国维曾说:“凡事希望圆满,乃是吾国人之精神”;

(3)“天人感应”的中国传统文化,比如孟姜女哭倒长城、愚公移山的传说,这种至死不屈的斗争精神,甚至感动了天地,虽然违背科学,却合乎人情,所以本剧全称才叫《感天动地窦娥冤》。

小结

悲剧的时代造就时代的悲剧。在元代那个动荡不安的社会里,官吏昏庸无能,百姓水深火热。窦娥的悲剧绝不是她个人的悲剧,而是整个时代的悲剧。鲁迅先生说:懂得欣赏悲剧美的人才能在精神上站立起来。关汉卿用了浪漫主义的笔法以三桩誓愿替窦娥伸冤惩恶,强烈的批判了黑暗的社会现实,表达了对百姓命运的同情。虽然反应了百姓对于惩恶扬善的美好愿望,但也突出了作者无法解决社会矛盾的无奈和悲哀,让人深省。

2.台湾戏剧家黄美序在他的《戏剧的味道》一书中提出了“戏曲的补偿”这一概念,即用大悲之后的小喜、大痛之后小团圆来增强剧本的戏剧性,来体现深刻的道德教化作用。西方戏剧理论家普遍认为有补偿就不能称之为悲剧,因此认为中国戏剧没有真正意义上的悲剧。请对比阅读《窦娥冤》和《哈姆莱特》的结局,谈一谈中西古典悲剧补偿上的差异性。

材料一:《窦娥冤》结局

【鸳鸯煞尾】从今后把金牌势剑从头摆,将滥官污吏都杀坏,与天子分忧,万民除害……我便是窦天章。你这一行人,听我下断:张驴儿毒杀亲爷,谋占寡妇,合拟凌迟,押付市曹中,钉上木驴,剐一百二十刀处死。升任州守桃杌并该房吏典,刑名违错,各杖一百,永不叙用。赛卢医不合赖钱,勒死平民;又不合修合毒药,致伤人命,发烟瘴地面,永远充军。蔡婆我家收养。窦娥罪改正明白……今日个将文卷重行改正,方显的王家法不使民冤。

材料二:《哈姆莱特》结局

(哈姆雷特在比剑中被刺死)

霍拉旭:把这几具尸体抬到高台上去,让我向这无尽的世界讲述这一悲惨事件的全部经过吧!

福丁布拉斯:在这个国家里,我本来就有继承这一王位的权利,不过今天,在我享受这一荣誉的时候我的内心充满了悲伤!卫兵!把哈姆雷特像个士兵那样抬到高台上!

(士兵上)

(剧终)

中国古典戏剧喜闻乐见的冤情得以昭雪、坏人得到坏报的圆满式结尾,体现了中国传统儒家文化“中庸”“仁义”等理念,符合中国传统文化哀而不伤的文学审美特质。其道德教化作用也有助于统治阶级维护社会稳定,同时小喜、小团圆的增补也能迎合封建社会劳苦大众的情感期许,这在一定程度上能扩大剧本的影响力,最终提高创作者的创作热情。

西方文化历来崇拜的个人英雄主义,因此,那种抗争与拼搏而不得之后的被毁灭,更符合他们的的审美价值取向。西方民众更希望通过那些英雄从顺境到逆境直到被毁灭的过程,来引起自己的怜悯,从而产生一种净化情感的作用。“一悲到底”没有补偿的剧情发展模式更符合西方审美心理定式。

3.列举中西方戏剧或者神话故事的结局补偿差异实例。

《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》,两部作品故事情节和结局都无限接近,梁祝化蝶是戏剧的补偿,在判断《罗密欧与朱丽叶》的类型时,可能有学生会认为故事结局是男女主人公双双殉情,因而没有补偿,所以区别于梁祝而是悲剧。《罗密欧与朱丽叶》其实是有补偿的,即两大家族世仇的和解。因此西方戏剧界历来不认为它不是悲剧,而归类为正剧。

语言特点:

元杂剧的语言历来有“文采派”和“本色派”之分,关汉卿是本色派代表。言言曲尽人情,字字当行本色,这是关汉卿独特的语言风格,也是《窦娥冤》的语言特色。

1、理解其通俗明白、口语化的特点;

2、借助分析修辞手法理解曲词的抒情性;

3.灵活运用成语熟语,诗词文句,历史故事,曲词的音韵美

A、曲词可以在规定发字数以外添加衬字以加强声情或补足语意;

B、曲词常用灵活多变的对仗加强音韵美。

1.通俗明白、口语化

【滚绣球】全曲以及【一煞】中的“这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言”,突出地显示了人物的个性,语言平实,具有很强的概括性;不少古白话词语,如“只合”(只应该)“怎生”(怎么)都表述得十分生动。

课文中的说白,如窦娥向刽子手请求走后街不走前街的对白,以及窦娥与婆婆诀别时的对白,都是相当动人的,凝练而又明白如话,声气口吻酷似其人。课文中的曲白也配合得很好,如三桩誓愿的场面,三次用“白”提出誓愿,依次讲出“若是我窦娥委实冤枉”“若窦娥委实冤枉”“我窦娥死的委实冤枉”;三次用“曲”强化感情,依次对以相应的四个典故来抒发胸臆。曲白相生,语言朴素而富于感情,把窦娥为其冤屈而抗争的精神表达得深切感人。

2.具有抒情性和音韵美的特点:

指天斥地的场面高亢激越,紧张急促,《端正好》和《滚绣球》几乎句句用韵;

诀别婆婆的场面则曲白相间,如泣如诉,哀婉低回。(“曲白相生”人们称这种在唱词、说白中诉说同样的内容,说白与唱词相互补充。)

3、三桩誓愿的场面,则激情如火,慷慨激昂。

《滚绣球》的曲词直抒胸臆,高亢激越,酣畅淋漓地表达了主人公的满腔怨恨,体现了古代戏曲的曲词富于抒情性的特点。

这支曲子运用呼告、对比以及对偶句、反问句、感叹句、词语反复等,不仅使主人公的满腔怨恨得到淋漓尽致的抒发,而且句式整齐,节奏鲜明,具有强烈的表达效果。

概括主题。

《窦娥冤》是我国十大古典悲剧之一。作者通过窦娥蒙受的千古奇冤,揭露了封建社会的黑暗和统治阶级的昏庸残暴,歌颂了窦娥的美好心灵和反抗精神。窦娥的形象壮美动人,她的悲剧性格,具有深刻的社会意义和强烈的感染力量。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])