13.2《装在套子里的人》课件(共35张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 13.2《装在套子里的人》课件(共35张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 715.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-29 10:06:53 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

契诃夫

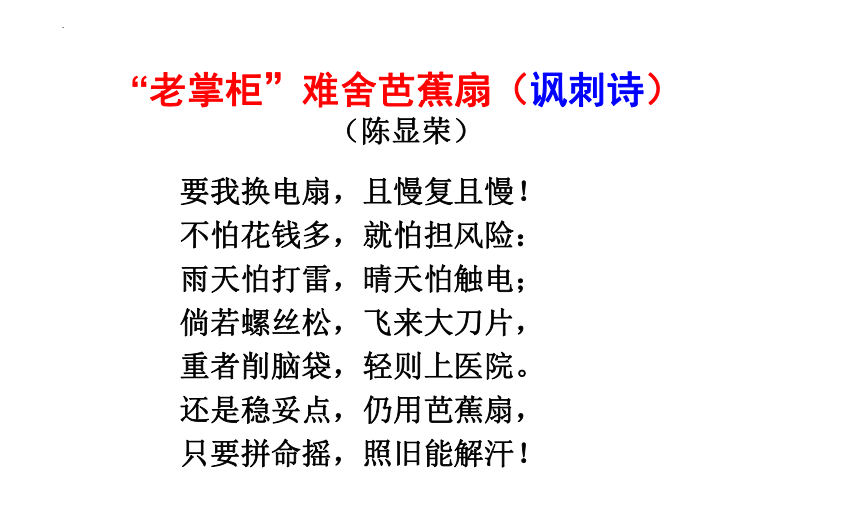

“老掌柜”难舍芭蕉扇(讽刺诗)

(陈显荣)

要我换电扇,且慢复且慢!

不怕花钱多,就怕担风险:

雨天怕打雷,晴天怕触电;

倘若螺丝松,飞来大刀片,

重者削脑袋,轻则上医院。

还是稳妥点,仍用芭蕉扇,

只要拼命摇,照旧能解汗!

这位难舍芭蕉扇、惧怕电风扇的老掌柜,仅是一位老实本分的小市民。他文化低,眼界窄,接受新事物迟钝。现实生活中,不少人与他相似。诗人“幽他一默”是希望这些人思想解放一点,别老捧着那本老皇历不放。诗人对老掌柜的典型心态的形象揭示,尤其是“倘若螺丝松,飞来大刀片”一句,令人叫绝。

今天,我们一同来学习契诃夫的小说《装在套子里的人》,领略一下作者笔下的别里科夫是个什么样的形象。

学习目标

1. 夯实字音字形基础知识,概括小说情节,分析作品塑造的人物形象。

2、体味这篇小说语言中体现出来的富有幽默感的讽刺艺术。

3.理解别里科夫形象的社会意义和对现代社会的启示。

学习重点:

1. 对话、心理描写。

2. 小说的典型细节。

学习难点:探究人物形象的典型意义。

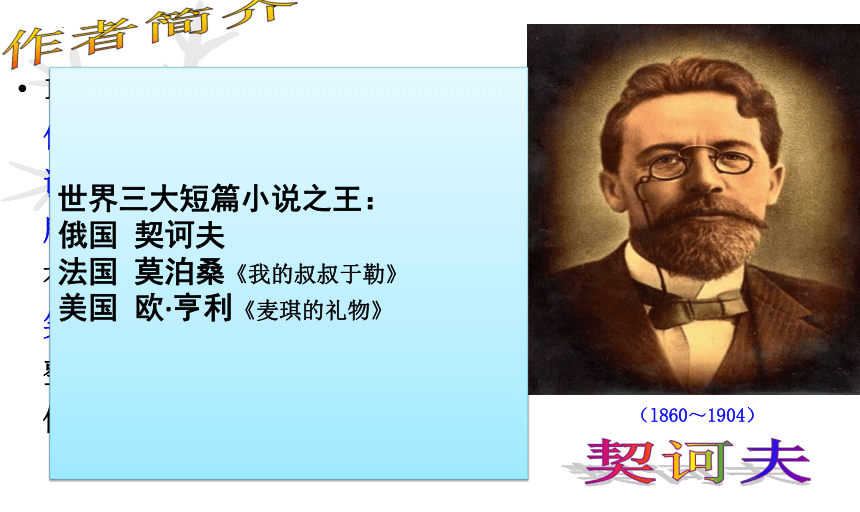

19世纪末俄国伟大的批判现实主义作家,情趣隽永、文笔犀利的幽默讽刺大师,短篇小说的巨匠,著名剧作家。善于从日常生活中发现具有典型意义的人和事,通过幽默可笑的情节进行艺术概括,塑造出完整的典型形象,以此来反映当时的俄国社会。

(l860~1904)

契诃夫

作者简介

世界三大短篇小说之王:

俄国 契诃夫

法国 莫泊桑《我的叔叔于勒》

美国 欧·亨利《麦琪的礼物》

小说发表于1898年。

19世纪末期,俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。

沙皇政府面临着日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。这种专制统治剥夺控制了人们的自由,而且到处都有耳目,老百姓稍有“越轨”,就会遭到无情的迫害。

沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治。他们死守着旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。这种人不但出现在官场,而且也出现在知识界。

时代背景

任务一:初读理情节

小说从哪几个方面描写别里科夫

?

恋爱

日常生活

1、自读课文,理清小说结构

2、采用了怎么样的叙述手法和叙述人称

小说采用了倒叙的叙事方式,先写别里科夫的死亡,再叙述其故事;

采用第一人称叙述,“我”是故事的见证人和叙述者。

任务二:品读析人物

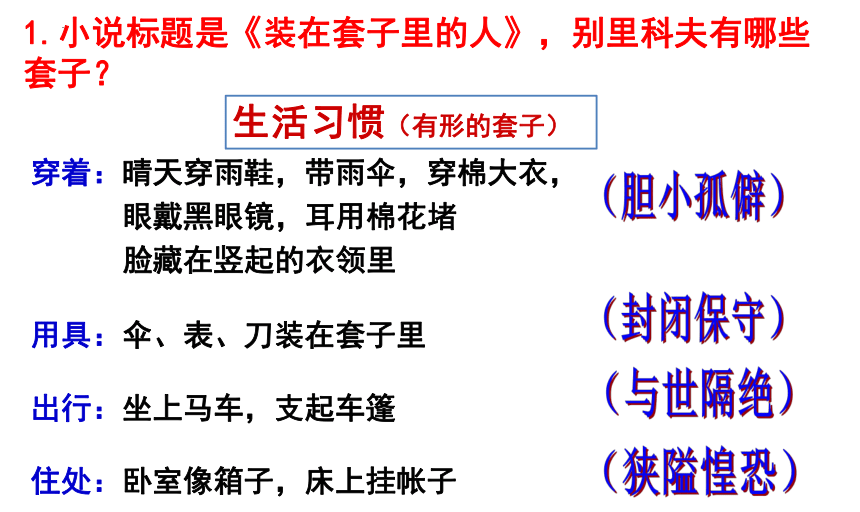

穿着:晴天穿雨鞋,带雨伞,穿棉大衣,

眼戴黑眼镜,耳用棉花堵

脸藏在竖起的衣领里

用具:伞、表、刀装在套子里

出行:坐上马车,支起车篷

住处:卧室像箱子,床上挂帐子

生活习惯(有形的套子)

(胆小孤僻)

(封闭保守)

(与世隔绝)

(狭隘惶恐)

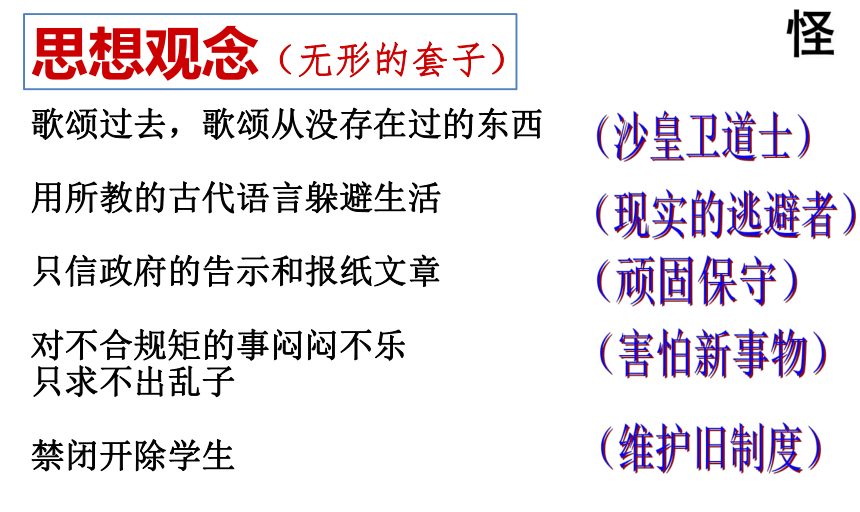

1.小说标题是《装在套子里的人》,别里科夫有哪些套子?

怪

歌颂过去,歌颂从没存在过的东西

用所教的古代语言躲避生活

只信政府的告示和报纸文章

对不合规矩的事闷闷不乐

只求不出乱子

禁闭开除学生

思想观念(无形的套子)

(维护旧制度)

(沙皇卫道士)

(害怕新事物)

(顽固保守)

(现实的逃避者)

本体

喻体

相似点

套子

?

比喻

束缚、禁锢

旧思想旧生活旧制度

2.别里科夫为什么要把自己装在套子里?

怕

害怕改变现状

害怕新生事物

因循守旧

保守反动

为什么

要把自己藏在套子里?

3.小说是讲故事的艺术,别里科夫这样一个奇怪又害怕的人发生了一个怎样的故事?

用什么方法塑造了别里科夫怎样的形象?

(1)恋爱风波

漫画事件

自行车事件

正面交锋

恋爱风波

神态

语言

心理

漫画事件

骑自行车

当面交锋

性格

形象的刻画

脸色发青,比乌云阴沉,嘴唇发抖

天下这么歹毒的坏人!

脸色由发青变成发白

还成体统吗?

这怎么行?

第二天他老是心神不定地搓手,打哆嗦

脸上带着恐怖的神情,脸色苍白

倒过来用脑袋走路

把谈话内容报告校长

情愿摔断脖子和两条腿,也不愿成为别人取笑的对象……

胆小怕事

惧怕新事物,保守落后

虚伪保守,因循守旧

(2)别里科夫与华连卡的“恋爱”故事有什么深刻的意义?

思考

华连卡是一个开朗乐观热情大方富有朝气的女孩,她是新思想、新事物、新生活的象征。别里科夫与她谈恋爱,说明别里科夫这类守旧胆小反动的人也试图走出套子,摆脱困境。但思想中旧思想旧观念旧制度根深蒂固,他们是不可能走出套子的。

华连卡姐弟在别里科夫的生命历程里扮演什么样的角色

?

华连卡姐弟是有新思想,向往自由,敢说敢为的年轻人,代表了一种新生的进步的力量。

柯瓦连科:向往自由、光明正大、敢作敢为、仇视憎恨反动保守势力,向往自由光明的新势力的代表人物。

华连卡:在婚姻问题上先前有些糊涂,为人率真、爽朗、明净、纯洁,活泼可爱、向往自由。

华连卡

热情大方

开朗乐观

富有朝气

别里科夫

结婚

尝试走出套子

恋爱失败

“套子”思想根深蒂固

象征

新思想

新事物

新生活

结合

任务三:赏读探主旨

小组合作探究:

1. 为什么全城的人都怕别里可夫?

2.为什么华连卡姐弟不怕 为什么要写华连卡姐弟

3.总结归纳作者塑造别里科夫这一人物形象的意义。

1、为什么全城的人都怕别里可夫

全城的人怕他,向他妥协(课文第4段的原句用了八个“不敢”,“全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年”),是因为他的言行与思想与沙皇专制制度一致,他自觉维护着旧制度旧思想。周围的人还没有勇气敢与他斗,所以都怕他,受他辖制。别里科夫的可恨在于,他不但要把自己装在“套子”里,而且还想把周围的一切也装进“套子”里。

这两种“怕”表面上是矛盾的,但只要我们结合当时的情况想一想,就会发现总根源都是沙皇专制制度。沙皇统治,一方面是极力加强反动统治,在全国造成了沉重压抑的气氛;另一方面又是行将灭亡,摇摇欲坠的。革命的风暴还未到来,大多数人还感到迷茫,不敢起来斗争,所以别里科夫还能“辖制”全城。

华连卡姐弟是具有新思想、敢说敢为的年轻人,代表一种新生的进步力量,必然向旧势力斗争。

写华连卡姐弟,是为了反衬别里可夫,进一步揭露他套子式的思想和生活。以他爱情和婚事的失败来说明这样的人绝不可能从“套子”里爬出来。

“恋爱”的过程实际上也是新旧两种思想斗争的过程,特别是他最后被华连卡的弟弟推下楼,最终郁闷而死,这充分表明当时的社会中别里可夫式的人物很多,但终将被送进坟墓,沙皇统治必将灭亡。

2、为什么华连卡姐弟不怕 为什么要写华连卡姐弟

3.总结归纳作者塑造别里科夫这一人物形象的意义。

1、孤僻胆怯、因循守旧、敌视新生、维护专制的猥陋、卑劣、虚伪的沙皇政府的卫道士。

2、他既代表了一股黑暗、腐朽的势力;也成了一切害怕、阻碍新生事物的代名词。

3、他不仅是个性格典型,也是个时代典型。

别里科夫形象:

形象意义:无论什么时代,哪类社会都有不同形式的“套子”和“套中人”出现。因为时代的发展,社会进步,总会有变革,而改革开放最大的阻力就是有各种的“套子”,反对变革的人就是“套中人”。“套中人”除了极端维护自己的利益,仇视社会进步,逆历史潮流而动的统治者外,更多的是墨守陈规,因循守旧的小人物,他们对新生事物不适应,不理解,甚至满怀恐惧,他们主要在思想上和行动上抗拒社会变革。 通过别里科夫,说明一切维护旧思想、旧制度的反动人物,是注定要灭亡的。这也是作品的主题。

这部小说的现实意义就是:创新求活,守旧必死。

1、虽然别里科夫死了,但是禁锢社会、束缚人们思想的”套子“依然存在。另外还有许多”套中人“活着,别里科夫现象不是个别现象,而是社会现实的普遍反映。

4.如何理解课文结尾所说别里科夫死了,“可是一个礼拜还没有过完,生活又恢复旧样子”?

2、阻碍社会进步变革的,是专制政府和僵化陈腐的思想,要想让生活有新的气象,必须变革社会,革新思想

5.鉴赏本文的夸张、讽刺艺术

人物形象漫画化(夸张、变形)

反差鲜明的对比

迂腐可笑——青春可爱

言论荒谬——口吻一本正经

精妙的细节

6.别里科夫害怕新事物,反对社会变革,把自已的一切都装在“套子”里。请你想一想我们的生活中有没有 “套子”, 如果有, 我们该怎样对待?

提示:

“套子”可理解为行为规则。人一生下来,似乎就要落入套子,每个人都生活在各种套子之中。我们应该正确对待套子:人虽然离不开套子,但也不能完全愚昧无知地被套子套住;人应该有理性,要敢于怀疑,善于鉴定反思,挣脱羁绊,破除迷信、盲从、奴性意识,改变陈旧的思维模式,形成开放的眼光和主体意识。总之,人生要有约束的规矩(如法律规章制度),但不能作茧自缚;人必然进入生活圈子,但不能落入怪圈。

致别里科夫

沉重的希腊文压弯你的躯壳,愚蠢的沙俄大衣

裹住一个没有血肉的灵魂,

权柄的黑伞能遮蔽太阳的光辉么?

岸然的大盖帽,也难掩住伪君子的面影。

你的墨镜全然滤去春天的色彩,

塞耳的棉花却敌不过飞鸟的齐鸣,

你有嘴,只会念叨残喘的文告,

而你的双脚,永远永远

在污泥辙印中踽踽独行。

你活着――是一只口袋,

妄图将世界塞进你的套子;

你终于死去――遗憾那一抔黄土

没能埋葬你那游荡的幽灵!

任务四:联读作比较

联读作比较

1.别里科夫与鲁四老爷比较,性格形象有何异同?

同:维护捍卫旧制度并以此左右他人

异:①对旧制度的维护,鲁四老爷出于阶级本性,别里科夫来源于沙皇专制思想专制对他的长期以来的精神侵入和浸染。

②鲁四老爷享有绝对的话语权和决定人物命运走向的权威,而别里科夫的权威并不来自他自身。

③鲁四老爷让鲁镇的人从内心害怕让读者从内心憎恶,别里科夫让全城人从内心鄙视憎恶让读者从内心觉得又可憎又可怜。

2.别里科夫与祥林嫂比较,性格形象有何异同?

同:都认同旧制度,同样受旧制度的精神折磨致死。

异:①别里科夫为主动完全认同并维护,作茧自缚而死;祥林嫂为麻木屈从,挣扎无望而死。

②作为人,别里科夫死得更早,早已成为一个僵死的符号,制度的标签,从无审视自己的内心需要;祥林嫂一直明确自己的内心需要,与命运抗争。

③别里科夫的人格已经扭曲,既是受害者又是害人者;祥林嫂的身上一直有劳动妇女闪光的人性,是彻彻底底的受害者。

再见

契诃夫

“老掌柜”难舍芭蕉扇(讽刺诗)

(陈显荣)

要我换电扇,且慢复且慢!

不怕花钱多,就怕担风险:

雨天怕打雷,晴天怕触电;

倘若螺丝松,飞来大刀片,

重者削脑袋,轻则上医院。

还是稳妥点,仍用芭蕉扇,

只要拼命摇,照旧能解汗!

这位难舍芭蕉扇、惧怕电风扇的老掌柜,仅是一位老实本分的小市民。他文化低,眼界窄,接受新事物迟钝。现实生活中,不少人与他相似。诗人“幽他一默”是希望这些人思想解放一点,别老捧着那本老皇历不放。诗人对老掌柜的典型心态的形象揭示,尤其是“倘若螺丝松,飞来大刀片”一句,令人叫绝。

今天,我们一同来学习契诃夫的小说《装在套子里的人》,领略一下作者笔下的别里科夫是个什么样的形象。

学习目标

1. 夯实字音字形基础知识,概括小说情节,分析作品塑造的人物形象。

2、体味这篇小说语言中体现出来的富有幽默感的讽刺艺术。

3.理解别里科夫形象的社会意义和对现代社会的启示。

学习重点:

1. 对话、心理描写。

2. 小说的典型细节。

学习难点:探究人物形象的典型意义。

19世纪末俄国伟大的批判现实主义作家,情趣隽永、文笔犀利的幽默讽刺大师,短篇小说的巨匠,著名剧作家。善于从日常生活中发现具有典型意义的人和事,通过幽默可笑的情节进行艺术概括,塑造出完整的典型形象,以此来反映当时的俄国社会。

(l860~1904)

契诃夫

作者简介

世界三大短篇小说之王:

俄国 契诃夫

法国 莫泊桑《我的叔叔于勒》

美国 欧·亨利《麦琪的礼物》

小说发表于1898年。

19世纪末期,俄国正是无产阶级革命的前夜,工人运动逐渐展开,马克思主义已在全国传播,工人阶级的政党正在形成,一场革命风暴即将到来。

沙皇政府面临着日益高涨的革命运动形势,极力加强反动统治,疯狂镇压人民,在全国造成了阴沉郁闷的气氛。这种专制统治剥夺控制了人们的自由,而且到处都有耳目,老百姓稍有“越轨”,就会遭到无情的迫害。

沙皇政府的忠实卫道者,也极力维护沙皇的反动统治。他们死守着旧有的阵地,仇视和反对一切新鲜事物。这种人不但出现在官场,而且也出现在知识界。

时代背景

任务一:初读理情节

小说从哪几个方面描写别里科夫

?

恋爱

日常生活

1、自读课文,理清小说结构

2、采用了怎么样的叙述手法和叙述人称

小说采用了倒叙的叙事方式,先写别里科夫的死亡,再叙述其故事;

采用第一人称叙述,“我”是故事的见证人和叙述者。

任务二:品读析人物

穿着:晴天穿雨鞋,带雨伞,穿棉大衣,

眼戴黑眼镜,耳用棉花堵

脸藏在竖起的衣领里

用具:伞、表、刀装在套子里

出行:坐上马车,支起车篷

住处:卧室像箱子,床上挂帐子

生活习惯(有形的套子)

(胆小孤僻)

(封闭保守)

(与世隔绝)

(狭隘惶恐)

1.小说标题是《装在套子里的人》,别里科夫有哪些套子?

怪

歌颂过去,歌颂从没存在过的东西

用所教的古代语言躲避生活

只信政府的告示和报纸文章

对不合规矩的事闷闷不乐

只求不出乱子

禁闭开除学生

思想观念(无形的套子)

(维护旧制度)

(沙皇卫道士)

(害怕新事物)

(顽固保守)

(现实的逃避者)

本体

喻体

相似点

套子

?

比喻

束缚、禁锢

旧思想旧生活旧制度

2.别里科夫为什么要把自己装在套子里?

怕

害怕改变现状

害怕新生事物

因循守旧

保守反动

为什么

要把自己藏在套子里?

3.小说是讲故事的艺术,别里科夫这样一个奇怪又害怕的人发生了一个怎样的故事?

用什么方法塑造了别里科夫怎样的形象?

(1)恋爱风波

漫画事件

自行车事件

正面交锋

恋爱风波

神态

语言

心理

漫画事件

骑自行车

当面交锋

性格

形象的刻画

脸色发青,比乌云阴沉,嘴唇发抖

天下这么歹毒的坏人!

脸色由发青变成发白

还成体统吗?

这怎么行?

第二天他老是心神不定地搓手,打哆嗦

脸上带着恐怖的神情,脸色苍白

倒过来用脑袋走路

把谈话内容报告校长

情愿摔断脖子和两条腿,也不愿成为别人取笑的对象……

胆小怕事

惧怕新事物,保守落后

虚伪保守,因循守旧

(2)别里科夫与华连卡的“恋爱”故事有什么深刻的意义?

思考

华连卡是一个开朗乐观热情大方富有朝气的女孩,她是新思想、新事物、新生活的象征。别里科夫与她谈恋爱,说明别里科夫这类守旧胆小反动的人也试图走出套子,摆脱困境。但思想中旧思想旧观念旧制度根深蒂固,他们是不可能走出套子的。

华连卡姐弟在别里科夫的生命历程里扮演什么样的角色

?

华连卡姐弟是有新思想,向往自由,敢说敢为的年轻人,代表了一种新生的进步的力量。

柯瓦连科:向往自由、光明正大、敢作敢为、仇视憎恨反动保守势力,向往自由光明的新势力的代表人物。

华连卡:在婚姻问题上先前有些糊涂,为人率真、爽朗、明净、纯洁,活泼可爱、向往自由。

华连卡

热情大方

开朗乐观

富有朝气

别里科夫

结婚

尝试走出套子

恋爱失败

“套子”思想根深蒂固

象征

新思想

新事物

新生活

结合

任务三:赏读探主旨

小组合作探究:

1. 为什么全城的人都怕别里可夫?

2.为什么华连卡姐弟不怕 为什么要写华连卡姐弟

3.总结归纳作者塑造别里科夫这一人物形象的意义。

1、为什么全城的人都怕别里可夫

全城的人怕他,向他妥协(课文第4段的原句用了八个“不敢”,“全城的人战战兢兢地生活了十年到十五年”),是因为他的言行与思想与沙皇专制制度一致,他自觉维护着旧制度旧思想。周围的人还没有勇气敢与他斗,所以都怕他,受他辖制。别里科夫的可恨在于,他不但要把自己装在“套子”里,而且还想把周围的一切也装进“套子”里。

这两种“怕”表面上是矛盾的,但只要我们结合当时的情况想一想,就会发现总根源都是沙皇专制制度。沙皇统治,一方面是极力加强反动统治,在全国造成了沉重压抑的气氛;另一方面又是行将灭亡,摇摇欲坠的。革命的风暴还未到来,大多数人还感到迷茫,不敢起来斗争,所以别里科夫还能“辖制”全城。

华连卡姐弟是具有新思想、敢说敢为的年轻人,代表一种新生的进步力量,必然向旧势力斗争。

写华连卡姐弟,是为了反衬别里可夫,进一步揭露他套子式的思想和生活。以他爱情和婚事的失败来说明这样的人绝不可能从“套子”里爬出来。

“恋爱”的过程实际上也是新旧两种思想斗争的过程,特别是他最后被华连卡的弟弟推下楼,最终郁闷而死,这充分表明当时的社会中别里可夫式的人物很多,但终将被送进坟墓,沙皇统治必将灭亡。

2、为什么华连卡姐弟不怕 为什么要写华连卡姐弟

3.总结归纳作者塑造别里科夫这一人物形象的意义。

1、孤僻胆怯、因循守旧、敌视新生、维护专制的猥陋、卑劣、虚伪的沙皇政府的卫道士。

2、他既代表了一股黑暗、腐朽的势力;也成了一切害怕、阻碍新生事物的代名词。

3、他不仅是个性格典型,也是个时代典型。

别里科夫形象:

形象意义:无论什么时代,哪类社会都有不同形式的“套子”和“套中人”出现。因为时代的发展,社会进步,总会有变革,而改革开放最大的阻力就是有各种的“套子”,反对变革的人就是“套中人”。“套中人”除了极端维护自己的利益,仇视社会进步,逆历史潮流而动的统治者外,更多的是墨守陈规,因循守旧的小人物,他们对新生事物不适应,不理解,甚至满怀恐惧,他们主要在思想上和行动上抗拒社会变革。 通过别里科夫,说明一切维护旧思想、旧制度的反动人物,是注定要灭亡的。这也是作品的主题。

这部小说的现实意义就是:创新求活,守旧必死。

1、虽然别里科夫死了,但是禁锢社会、束缚人们思想的”套子“依然存在。另外还有许多”套中人“活着,别里科夫现象不是个别现象,而是社会现实的普遍反映。

4.如何理解课文结尾所说别里科夫死了,“可是一个礼拜还没有过完,生活又恢复旧样子”?

2、阻碍社会进步变革的,是专制政府和僵化陈腐的思想,要想让生活有新的气象,必须变革社会,革新思想

5.鉴赏本文的夸张、讽刺艺术

人物形象漫画化(夸张、变形)

反差鲜明的对比

迂腐可笑——青春可爱

言论荒谬——口吻一本正经

精妙的细节

6.别里科夫害怕新事物,反对社会变革,把自已的一切都装在“套子”里。请你想一想我们的生活中有没有 “套子”, 如果有, 我们该怎样对待?

提示:

“套子”可理解为行为规则。人一生下来,似乎就要落入套子,每个人都生活在各种套子之中。我们应该正确对待套子:人虽然离不开套子,但也不能完全愚昧无知地被套子套住;人应该有理性,要敢于怀疑,善于鉴定反思,挣脱羁绊,破除迷信、盲从、奴性意识,改变陈旧的思维模式,形成开放的眼光和主体意识。总之,人生要有约束的规矩(如法律规章制度),但不能作茧自缚;人必然进入生活圈子,但不能落入怪圈。

致别里科夫

沉重的希腊文压弯你的躯壳,愚蠢的沙俄大衣

裹住一个没有血肉的灵魂,

权柄的黑伞能遮蔽太阳的光辉么?

岸然的大盖帽,也难掩住伪君子的面影。

你的墨镜全然滤去春天的色彩,

塞耳的棉花却敌不过飞鸟的齐鸣,

你有嘴,只会念叨残喘的文告,

而你的双脚,永远永远

在污泥辙印中踽踽独行。

你活着――是一只口袋,

妄图将世界塞进你的套子;

你终于死去――遗憾那一抔黄土

没能埋葬你那游荡的幽灵!

任务四:联读作比较

联读作比较

1.别里科夫与鲁四老爷比较,性格形象有何异同?

同:维护捍卫旧制度并以此左右他人

异:①对旧制度的维护,鲁四老爷出于阶级本性,别里科夫来源于沙皇专制思想专制对他的长期以来的精神侵入和浸染。

②鲁四老爷享有绝对的话语权和决定人物命运走向的权威,而别里科夫的权威并不来自他自身。

③鲁四老爷让鲁镇的人从内心害怕让读者从内心憎恶,别里科夫让全城人从内心鄙视憎恶让读者从内心觉得又可憎又可怜。

2.别里科夫与祥林嫂比较,性格形象有何异同?

同:都认同旧制度,同样受旧制度的精神折磨致死。

异:①别里科夫为主动完全认同并维护,作茧自缚而死;祥林嫂为麻木屈从,挣扎无望而死。

②作为人,别里科夫死得更早,早已成为一个僵死的符号,制度的标签,从无审视自己的内心需要;祥林嫂一直明确自己的内心需要,与命运抗争。

③别里科夫的人格已经扭曲,既是受害者又是害人者;祥林嫂的身上一直有劳动妇女闪光的人性,是彻彻底底的受害者。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])