12.《祝福》课件(共21张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 12.《祝福》课件(共21张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 253.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-29 10:07:42 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

祝福

鲁迅

鲁迅(1881~1936),原名周樟寿、周树人。中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家和教育家。从1918年5月发表第一篇白话小说《狂人日记》时,始以“鲁迅”为笔名。他的著作主要以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》(原名《旧事重提》),散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

【创作背景】

20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是不久他看到辛亥革命以后,帝制政权虽被推翻,但取而代之的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有被彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,仍然过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。在这种社会背景下,在个人对社会的责任感的驱使下,1924年2月7日鲁迅创作了这篇小说。

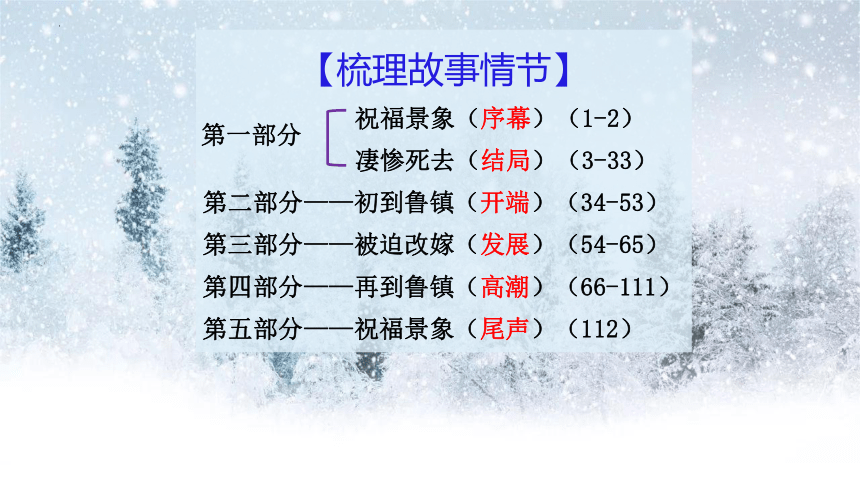

【梳理故事情节】

祝福景象(序幕)(1-2)

凄惨死去(结局)(3-33)

第二部分——初到鲁镇(开端)(34-53)

第三部分——被迫改嫁(发展)(54-65)

第四部分——再到鲁镇(高潮)(66-111)

第五部分——祝福景象(尾声)(112)

第一部分

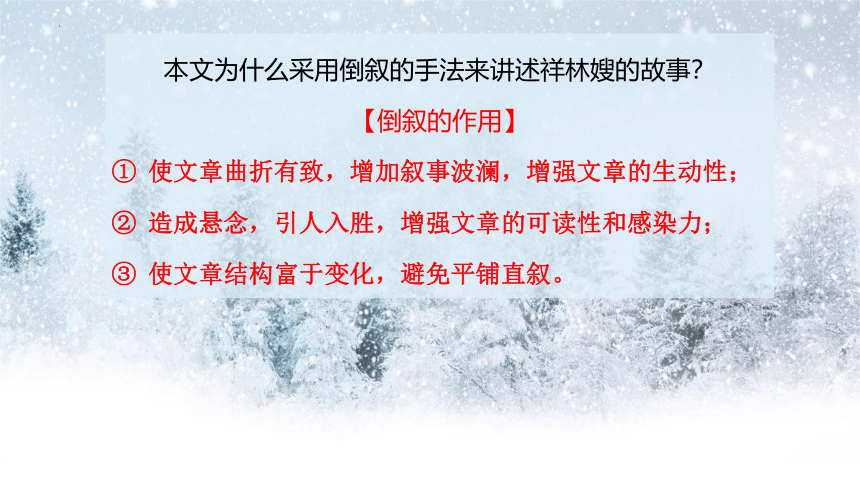

本文为什么采用倒叙的手法来讲述祥林嫂的故事?

【倒叙的作用】

使文章曲折有致,增加叙事波澜,增强文章的生动性;

造成悬念,引人入胜,增强文章的可读性和感染力;

使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

本文为什么采用倒叙的手法来讲述祥林嫂的故事?

把祥林嫂的悲惨结局放在开头,设置了悬念,具有吸引力,使读者想要探寻事情的原委。

把祝福景象和祥林嫂的死放在一起,形成强烈对比,突出文章主题。

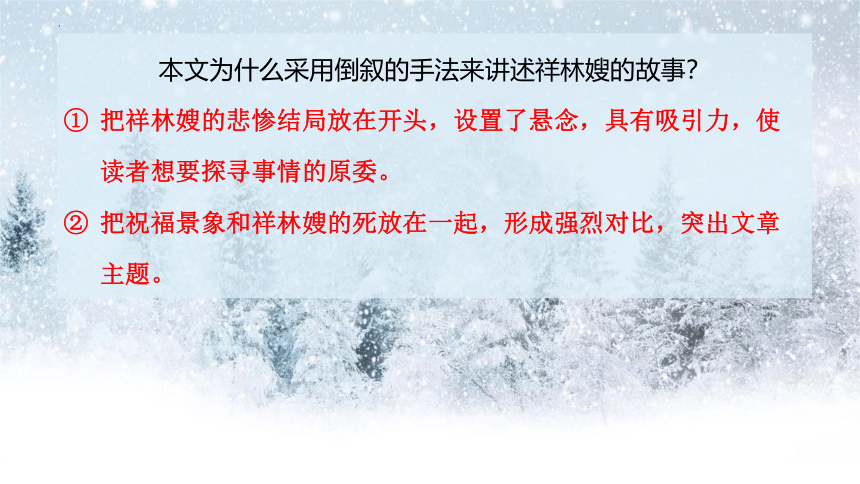

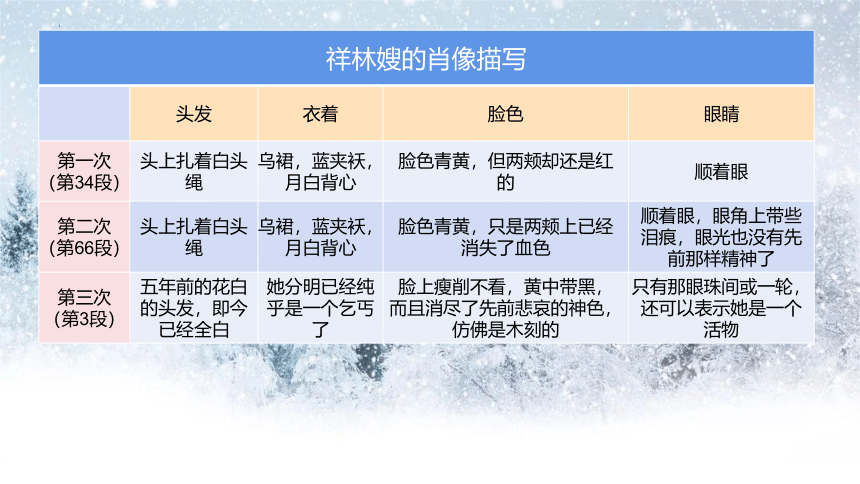

祥林嫂的肖像描写

头发 衣着 脸色 眼睛

第一次(第34段) 头上扎着白头绳 乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,但两颊却还是红的 顺着眼

第二次(第66段) 头上扎着白头绳 乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

第三次(第3段) 五年前的花白的头发,即今已经全白 她分明已经纯乎是一个乞丐了 脸上瘦削不看,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻的 只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物

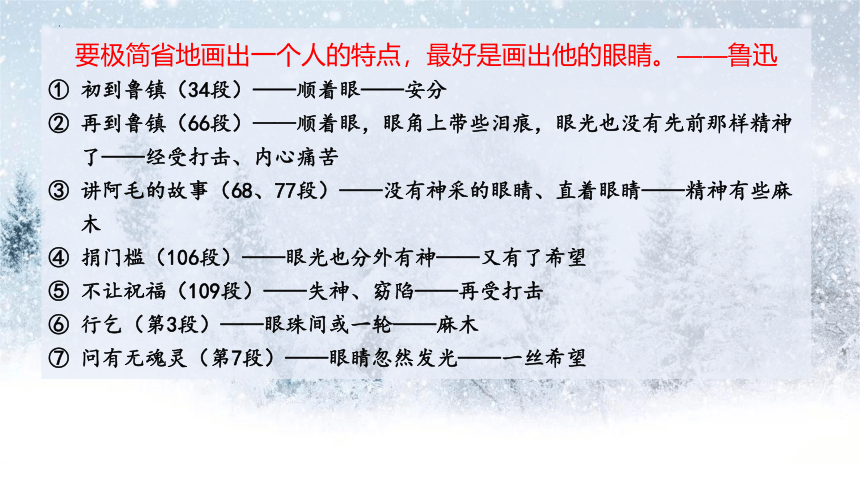

要极简省地画出一个人的特点,最好是画出他的眼睛。——鲁迅

初到鲁镇(34段)——顺着眼——安分

再到鲁镇(66段)——顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了——经受打击、内心痛苦

讲阿毛的故事(68、77段)——没有神采的眼睛、直着眼睛——精神有些麻木

捐门槛(106段)——眼光也分外有神——又有了希望

不让祝福(109段)——失神、窈陷——再受打击

行乞(第3段)——眼珠间或一轮——麻木

问有无魂灵(第7段)——眼睛忽然发光——一丝希望

造成祥林嫂悲剧的原因是什么?

在今天看来不合法的事情(被绑回家、被逼改嫁、被赶出贺家)在当时是合法的。

夫权(婆婆)——三从四德(三从:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。四德:妇德、妇言、妇容、红gōng)、三纲五常(三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。五常:仁、义、礼、智、信)

族权(大伯)——封建宗法制度下,族长对家族或家长对家庭成员的支配权力

神权(柳妈)——阴司、魂灵

政权(鲁四老爷)——鲁镇的政权代表

人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。——许寿裳

【小结】

祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型:她勤劳善良,安分守己,想依靠自己的努力劳动生存下去。但在旧社会的她不能掌握自己的命运,被践踏,被迫害,被愚弄,被鄙视,最终为旧社会所吞噬。

祥林嫂一生的遭遇

春天没了丈夫(35段)

开春被迫改嫁(40、56段)

暮春痛失爱子(67段)

迎春凄惨离世(25、31段)

小说将祥林嫂的丧夫、再嫁、失子、离世这几个关键情节都安排在春天发生,是巧合还是有意?

作者是有意这样安排的。

春天是一个生机盎然、充满希望的季节,祥林嫂的不幸都发生在春天,暗示她是一个没有生机、没有希望的女人。

用生机盎然、充满希望的春天给祥林嫂的悲惨命运做背景,形成强烈的对比,有力地揭示了封建制度的罪恶,指出了彻底反封建的必要性。

【赏析环境描写】序幕和尾声中“祝福”景象的描写,有什么作用?

环境:交代故事发生的背景,渲染喜庆、热闹的气氛。“祝福”是鲁镇年终的大典,家家户户一律忙,准备迎接福神,祥林嫂的故事就发生在这样的社会环境中。

结构:故事起于“祝福”,终于“祝福”,首尾呼应,使结构更臻(臻:达到)完美。

人物:侧面烘托人物命运之悲惨。家家户户都在忙着“祝福”,祥林嫂却凄凉的死去,强烈的反差更能突出人物的悲剧性。

主题:深化了小说反封建的主题。“祝福”本来是为了拜求来年一年中的好运气,但是在封建、迷信、保守、落后的社会环境中,百姓根本不可能拥有好运气,指出了彻底反封建的必要性。

如果问:小说为什么以“祝福”为题?

【小说中的其他人物】

鲁四老爷是地主阶级知识分子的典型。他迂腐,保守,顽固,坚决捍卫封建思想,反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。他自私伪善,冷酷无情,在精神上迫害祥林嫂,才让她生存信心彻底毁灭,是导致祥林嫂惨死的主要人物。

鲁四婶是“大户人家的太太”,头一次留祥林嫂是因为她安分耐劳。祥林嫂被绑架走后,她害怕给自己惹麻烦。之后惦念祥林嫂不是因为关心她的命运,而是后来的佣人都没有祥林嫂那么能干。以后祥林嫂再来,已不像过去那样灵活能干了,四婶开始“不满”,进而“警告”,最后把祥林嫂赶出家门。可以说,四婶只是把祥林嫂当作一件工具,没有把她当人看。

祥林嫂的婆婆是一个精明强干、很有心计的女人。她精明能干,面对鲁四老爷的时候能够从容应对。她自私自利,精于算计,她拿走了祥林嫂的工钱,把祥林嫂当成工具,并且不顾祥林嫂的反对,把她嫁到偏僻的村庄来获取高额的彩礼钱。

柳妈和祥林嫂一样都是旧社会的受害者。她在年节时还要给地主去帮工,可见,她也是一个受压迫的劳动妇女。柳妈受封建迷信思想和封建礼教的毒害很深,“贞洁”在她心里十分神圣!至于她讲阴司故事给祥林嫂听,主观愿望还是想为祥林嫂寻求“赎罪”的办法,可这不但不会产生“疗救”的效果,反而给自己的姐妹造成了难以支持的精神重压,把祥林嫂推向更恐怖的深渊之中。

“我”并不是鲁迅,而是鲁迅虚构的一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。“我”是一个对鲁四老爷充满憎恨,对鲁镇保守、冷漠的社会气氛感到愤懑的启蒙主义知识分子,虽然无力拯救祥林嫂,但却是小说中唯一深刻同情祥林嫂悲剧命运的人。相对于漠然的短工、麻木迷信的柳妈和鉴赏祥林嫂痛苦的民众,“我”依然不失为一个有正义感、有觉悟的“新”人。“我”的忽说有鬼神忽说没有,都是建立在对祥林嫂是否有害的担心上。另一方面,小说写出了“我”对祥林嫂虽然深切同情,但却无力挽救的困境,深刻地表现了在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,少数觉醒的知识分子那种想要疗救而不能的无可奈何的复杂心情。

【“我”在文章中的作用】

“我”是故事的叙述者、见证者,祥林嫂的故事就是通过“我”的所见所闻才得以展现。

“我”也是故事中的人,是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子,同情祥林嫂的遭遇,不满黑暗现实,但却无能为力。“我”的形象深刻地表现了在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,少数觉醒的知识分子那种想要疗救而不能的无可奈何的复杂心情。

“我”也是祥林嫂故事的唯一的批判者,正是从“我”的视角出发,祥林嫂这样一个普普通通的底层妇女的命运悲剧才得以被关注和审视。

【“我”在文章中的作用】

回顾茹志鹃《百合花》中“我”的作用:

人称:“我”是故事的叙述者、见证者,增加故事的真实性。

情节:“我”是线索人物,贯串整个故事,推动情节发展,小说是由“我”的所见所闻展开的。

人物:小说人物是“我”眼中的人物,有助于人物形象的塑造。

【主题】

本文通过祥林嫂一生悲惨遭遇的描写,反映了辛亥革命以后的社会矛盾以及中国农村的真实面貌,深刻地揭示了地主阶级对劳动人民特别是劳动妇女的摧残和迫害,揭示了封建礼教吃人的本质,指出了彻底反封建的必要性。

祝福

鲁迅

鲁迅(1881~1936),原名周樟寿、周树人。中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家和教育家。从1918年5月发表第一篇白话小说《狂人日记》时,始以“鲁迅”为笔名。他的著作主要以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》(原名《旧事重提》),散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。

【创作背景】

20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是不久他看到辛亥革命以后,帝制政权虽被推翻,但取而代之的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有被彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,仍然过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。在这种社会背景下,在个人对社会的责任感的驱使下,1924年2月7日鲁迅创作了这篇小说。

【梳理故事情节】

祝福景象(序幕)(1-2)

凄惨死去(结局)(3-33)

第二部分——初到鲁镇(开端)(34-53)

第三部分——被迫改嫁(发展)(54-65)

第四部分——再到鲁镇(高潮)(66-111)

第五部分——祝福景象(尾声)(112)

第一部分

本文为什么采用倒叙的手法来讲述祥林嫂的故事?

【倒叙的作用】

使文章曲折有致,增加叙事波澜,增强文章的生动性;

造成悬念,引人入胜,增强文章的可读性和感染力;

使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

本文为什么采用倒叙的手法来讲述祥林嫂的故事?

把祥林嫂的悲惨结局放在开头,设置了悬念,具有吸引力,使读者想要探寻事情的原委。

把祝福景象和祥林嫂的死放在一起,形成强烈对比,突出文章主题。

祥林嫂的肖像描写

头发 衣着 脸色 眼睛

第一次(第34段) 头上扎着白头绳 乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,但两颊却还是红的 顺着眼

第二次(第66段) 头上扎着白头绳 乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

第三次(第3段) 五年前的花白的头发,即今已经全白 她分明已经纯乎是一个乞丐了 脸上瘦削不看,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色,仿佛是木刻的 只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物

要极简省地画出一个人的特点,最好是画出他的眼睛。——鲁迅

初到鲁镇(34段)——顺着眼——安分

再到鲁镇(66段)——顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了——经受打击、内心痛苦

讲阿毛的故事(68、77段)——没有神采的眼睛、直着眼睛——精神有些麻木

捐门槛(106段)——眼光也分外有神——又有了希望

不让祝福(109段)——失神、窈陷——再受打击

行乞(第3段)——眼珠间或一轮——麻木

问有无魂灵(第7段)——眼睛忽然发光——一丝希望

造成祥林嫂悲剧的原因是什么?

在今天看来不合法的事情(被绑回家、被逼改嫁、被赶出贺家)在当时是合法的。

夫权(婆婆)——三从四德(三从:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。四德:妇德、妇言、妇容、红gōng)、三纲五常(三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。五常:仁、义、礼、智、信)

族权(大伯)——封建宗法制度下,族长对家族或家长对家庭成员的支配权力

神权(柳妈)——阴司、魂灵

政权(鲁四老爷)——鲁镇的政权代表

人世间的惨事,不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。——许寿裳

【小结】

祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型:她勤劳善良,安分守己,想依靠自己的努力劳动生存下去。但在旧社会的她不能掌握自己的命运,被践踏,被迫害,被愚弄,被鄙视,最终为旧社会所吞噬。

祥林嫂一生的遭遇

春天没了丈夫(35段)

开春被迫改嫁(40、56段)

暮春痛失爱子(67段)

迎春凄惨离世(25、31段)

小说将祥林嫂的丧夫、再嫁、失子、离世这几个关键情节都安排在春天发生,是巧合还是有意?

作者是有意这样安排的。

春天是一个生机盎然、充满希望的季节,祥林嫂的不幸都发生在春天,暗示她是一个没有生机、没有希望的女人。

用生机盎然、充满希望的春天给祥林嫂的悲惨命运做背景,形成强烈的对比,有力地揭示了封建制度的罪恶,指出了彻底反封建的必要性。

【赏析环境描写】序幕和尾声中“祝福”景象的描写,有什么作用?

环境:交代故事发生的背景,渲染喜庆、热闹的气氛。“祝福”是鲁镇年终的大典,家家户户一律忙,准备迎接福神,祥林嫂的故事就发生在这样的社会环境中。

结构:故事起于“祝福”,终于“祝福”,首尾呼应,使结构更臻(臻:达到)完美。

人物:侧面烘托人物命运之悲惨。家家户户都在忙着“祝福”,祥林嫂却凄凉的死去,强烈的反差更能突出人物的悲剧性。

主题:深化了小说反封建的主题。“祝福”本来是为了拜求来年一年中的好运气,但是在封建、迷信、保守、落后的社会环境中,百姓根本不可能拥有好运气,指出了彻底反封建的必要性。

如果问:小说为什么以“祝福”为题?

【小说中的其他人物】

鲁四老爷是地主阶级知识分子的典型。他迂腐,保守,顽固,坚决捍卫封建思想,反对一切改革和革命,尊崇理学和孔孟之道,自觉维护封建制度和封建礼教。他自私伪善,冷酷无情,在精神上迫害祥林嫂,才让她生存信心彻底毁灭,是导致祥林嫂惨死的主要人物。

鲁四婶是“大户人家的太太”,头一次留祥林嫂是因为她安分耐劳。祥林嫂被绑架走后,她害怕给自己惹麻烦。之后惦念祥林嫂不是因为关心她的命运,而是后来的佣人都没有祥林嫂那么能干。以后祥林嫂再来,已不像过去那样灵活能干了,四婶开始“不满”,进而“警告”,最后把祥林嫂赶出家门。可以说,四婶只是把祥林嫂当作一件工具,没有把她当人看。

祥林嫂的婆婆是一个精明强干、很有心计的女人。她精明能干,面对鲁四老爷的时候能够从容应对。她自私自利,精于算计,她拿走了祥林嫂的工钱,把祥林嫂当成工具,并且不顾祥林嫂的反对,把她嫁到偏僻的村庄来获取高额的彩礼钱。

柳妈和祥林嫂一样都是旧社会的受害者。她在年节时还要给地主去帮工,可见,她也是一个受压迫的劳动妇女。柳妈受封建迷信思想和封建礼教的毒害很深,“贞洁”在她心里十分神圣!至于她讲阴司故事给祥林嫂听,主观愿望还是想为祥林嫂寻求“赎罪”的办法,可这不但不会产生“疗救”的效果,反而给自己的姐妹造成了难以支持的精神重压,把祥林嫂推向更恐怖的深渊之中。

“我”并不是鲁迅,而是鲁迅虚构的一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。“我”是一个对鲁四老爷充满憎恨,对鲁镇保守、冷漠的社会气氛感到愤懑的启蒙主义知识分子,虽然无力拯救祥林嫂,但却是小说中唯一深刻同情祥林嫂悲剧命运的人。相对于漠然的短工、麻木迷信的柳妈和鉴赏祥林嫂痛苦的民众,“我”依然不失为一个有正义感、有觉悟的“新”人。“我”的忽说有鬼神忽说没有,都是建立在对祥林嫂是否有害的担心上。另一方面,小说写出了“我”对祥林嫂虽然深切同情,但却无力挽救的困境,深刻地表现了在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,少数觉醒的知识分子那种想要疗救而不能的无可奈何的复杂心情。

【“我”在文章中的作用】

“我”是故事的叙述者、见证者,祥林嫂的故事就是通过“我”的所见所闻才得以展现。

“我”也是故事中的人,是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子,同情祥林嫂的遭遇,不满黑暗现实,但却无能为力。“我”的形象深刻地表现了在封建思想、封建伦理道德禁锢着整个社会思想的情况下,少数觉醒的知识分子那种想要疗救而不能的无可奈何的复杂心情。

“我”也是祥林嫂故事的唯一的批判者,正是从“我”的视角出发,祥林嫂这样一个普普通通的底层妇女的命运悲剧才得以被关注和审视。

【“我”在文章中的作用】

回顾茹志鹃《百合花》中“我”的作用:

人称:“我”是故事的叙述者、见证者,增加故事的真实性。

情节:“我”是线索人物,贯串整个故事,推动情节发展,小说是由“我”的所见所闻展开的。

人物:小说人物是“我”眼中的人物,有助于人物形象的塑造。

【主题】

本文通过祥林嫂一生悲惨遭遇的描写,反映了辛亥革命以后的社会矛盾以及中国农村的真实面貌,深刻地揭示了地主阶级对劳动人民特别是劳动妇女的摧残和迫害,揭示了封建礼教吃人的本质,指出了彻底反封建的必要性。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])