第19课 清朝前期社会经济的发展 课件

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-29 19:39:36 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

清·徐扬·《盛世滋生图》(局部)

中国古代历史有哪些盛世?

开元盛世

文景之治

贞观之治

康乾盛世

顺治

康熙

雍正

乾隆

题跋:钦惟我国家,治化昌明,超轶三代,幅员(版图)之广,生齿(人口)之繁,亘古未有。臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷……

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

学习目标:

1.立足史料实证,了解:清朝农业生产的恢复和发展情况;

2.立历史解释,知道:清朝手工业和商业的情况;

3.立足历史解释,掌握:人口增长的状况和影响。

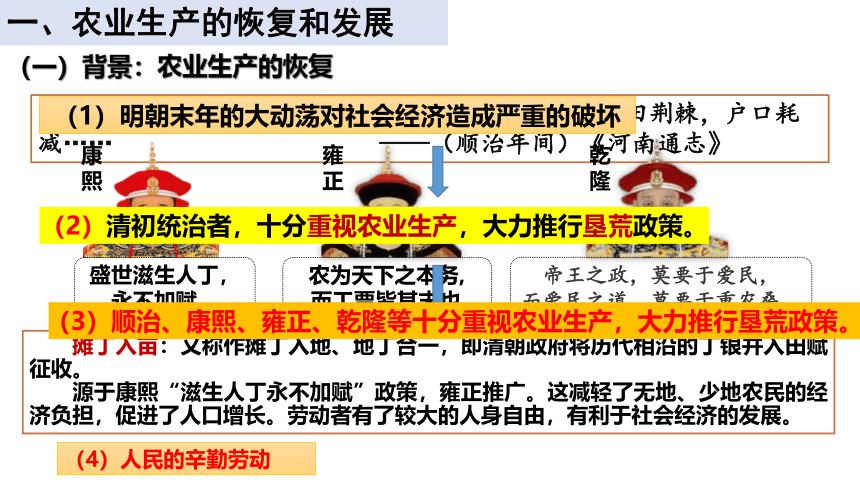

(一)背景:农业生产的恢复

一、农业生产的恢复和发展

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减…… ——(顺治年间)《河南通志》

康

熙

雍

正

乾

隆

盛世滋生人丁,永不加赋。

农为天下之本务,

而工贾皆其末也。

帝王之政,莫要于爱民,

而爱民之道,莫要于重农桑,

(1)明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏

(2)清初统治者,十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

摊丁入亩:又称作摊丁入地、地丁合一,即清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收。

源于康熙“滋生人丁永不加赋”政策,雍正推广。这减轻了无地、少地农民的经济负担,促进了人口增长。劳动者有了较大的人身自由,有利于社会经济的发展。

(3)顺治、康熙、雍正、乾隆等十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

(4)人民的辛勤劳动

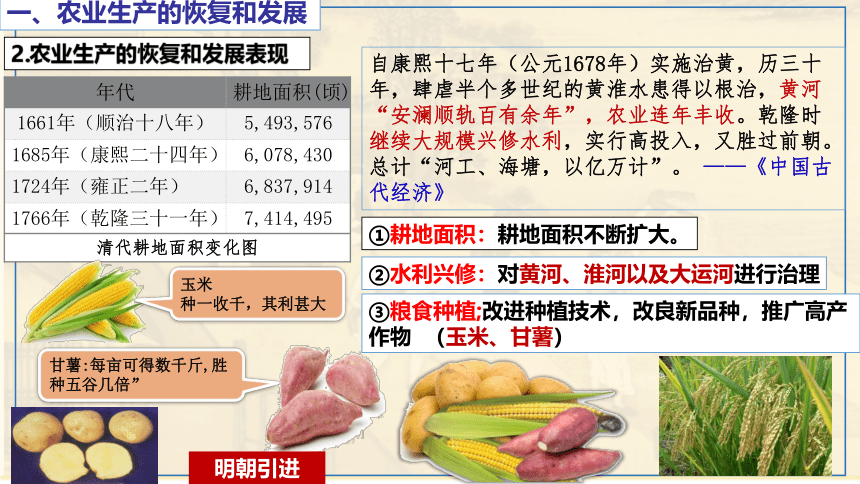

自康熙十七年(公元1678年)实施治黄,历三十年,肆虐半个多世纪的黄淮水患得以根治,黄河“安澜顺轨百有余年”,农业连年丰收。乾隆时继续大规模兴修水利,实行高投入,又胜过前朝。总计“河工、海塘,以亿万计”。 ——《中国古代经济》

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5,493,576

1685年(康熙二十四年) 6,078,430

1724年(雍正二年) 6,837,914

1766年(乾隆三十一年) 7,414,495

清代耕地面积变化图 甘薯:每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”

玉米

种一收千,其利甚大

一、农业生产的恢复和发展

2.农业生产的恢复和发展表现

①耕地面积:耕地面积不断扩大。

②水利兴修:对黄河、淮河以及大运河进行治理

③粮食种植;改进种植技术,改良新品种,推广高产作物 (玉米、甘薯)

明朝引进

玉米种一收千,其利甚大。

——《三省边防备览》

番薯亩可得数千斤,胜五谷几倍。

——《甘薯录》

棉花

甘蔗

药材

茶叶

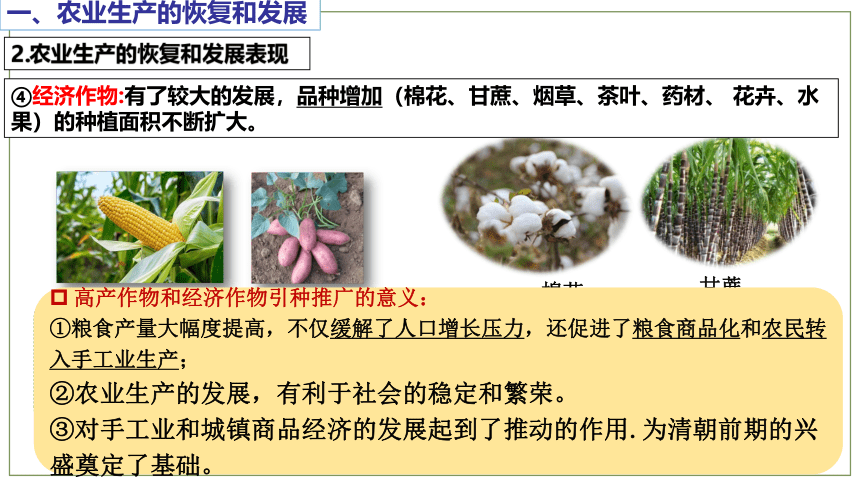

高产作物和经济作物引种推广的意义:

①粮食产量大幅度提高,不仅缓解了人口增长压力,还促进了粮食商品化和农民转入手工业生产;

②农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

③对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用.为清朝前期的兴盛奠定了基础。

一、农业生产的恢复和发展

2.农业生产的恢复和发展表现

④经济作物:有了较大的发展,品种增加(棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、 花卉、水果)的种植面积不断扩大。

一、农业生产的恢复和发展

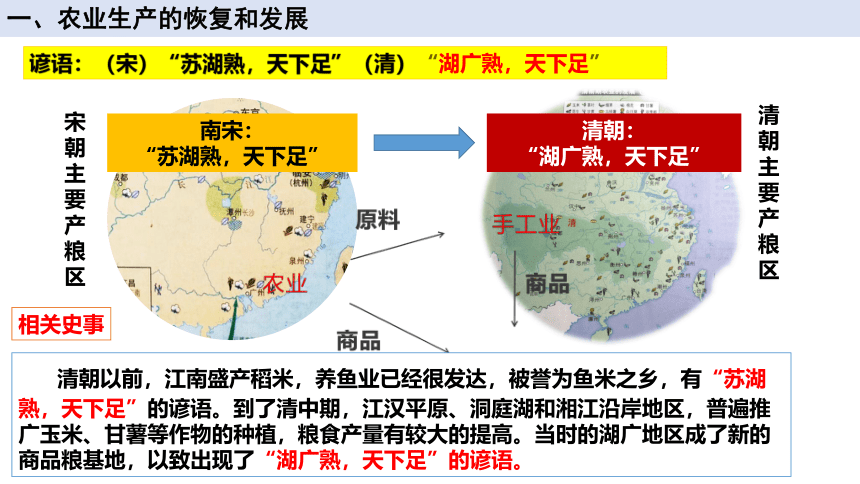

宋

朝

主

要

产

粮

区

清

朝

主

要

产

粮

区

南宋:

“苏湖熟,天下足”

清朝:

“湖广熟,天下足”

谚语:(宋)“苏湖熟,天下足”(清)“湖广熟,天下足”

相关史事

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业已经很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮基地,以致出现了“湖广熟,天下足”的谚语。

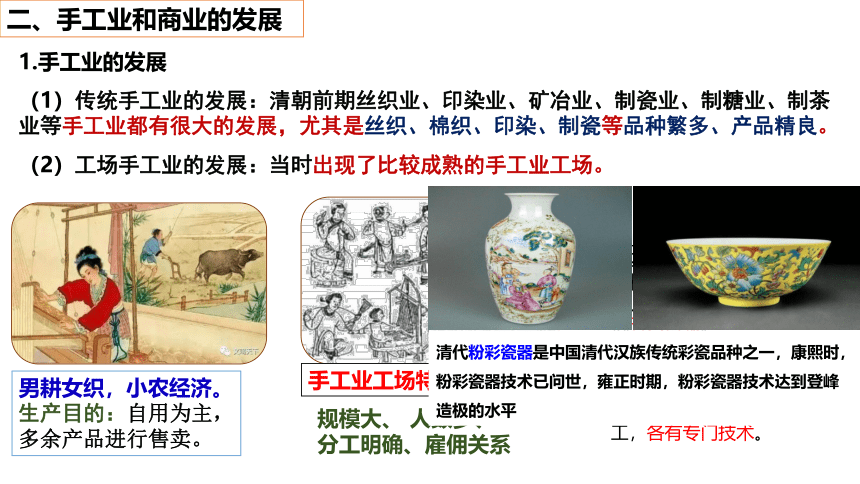

二、手工业和商业的发展

1.手工业的发展

(1)传统手工业的发展:清朝前期丝织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

(2)工场手工业的发展:当时出现了比较成熟的手工业工场。

男耕女织,小农经济。

生产目的:自用为主,

多余产品进行售卖。

佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

材料二:江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。

材料三:从江南丝织业的整个生产过程看,一个机房中,机工有络工、拽工、织工、牵经工,还有刷边、运经、接头等工,各有专门技术。

手工业工场特点:

规模大、 人数多、

分工明确、雇佣关系

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平

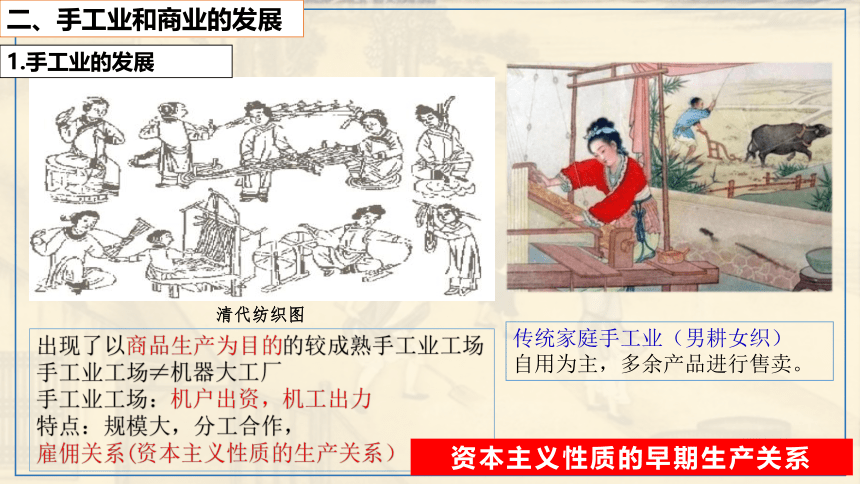

出现了以商品生产为目的的较成熟手工业工场

手工业工场≠机器大工厂

手工业工场:机户出资,机工出力

特点:规模大,分工合作,

雇佣关系(资本主义性质的生产关系)

传统家庭手工业(男耕女织)

自用为主,多余产品进行售卖。

清代纺织图

二、手工业和商业的发展

1.手工业的发展

资本主义性质的早期生产关系

水路

陆路

商旅往来频繁

二、手工业和商业的发展

3.商业发展

①清朝前期,农业、手工业的发展促进了商品的流通。

②陆路和水路运输发达

3.商业发展

二、手工业和商业的发展

(2).商业发展的表现:

(1)形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场 组成的商业网

(2)一些农村地区发展为工商业市镇

(3)大城市工商业非常繁荣

(4)形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动

山前村的杂货铺

木渎镇的沿街店铺

云贵川各省杂货行

苏州城的商业街

农村集市

城镇市场

区域性市场

全国性市场

商业网

二、手工业和商业的发展

北京/江宁/扬州/苏州/杭州/广州等大城市工商业繁荣。

商业发展表现

北京

《前门街市图》

南京

苏州

说说工商业繁荣城市的分布特点:

江宁

广州

京杭大运河

读图学史

都处于沿江和运河或沿海之地,

交通便利,商业繁荣。

乾隆时正阳门外的大栅栏一带,

已经是一个繁华的商业区。

清朝改名为江宁,地居长江下游,

“南北商贾争赴”的市场。

乾隆时期的苏州已拥有“十万烟火”财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金” 。

清代广州港盛况

《盛世滋生图》

汉口镇

盛泽镇

徽商

晋商

山西商人。

主要贩卖粮食、食盐、绸缎等。

乾隆时专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”。

江南徽州府商人。

主要经营食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业。

“舟楫塞港,街道肩摩。”

“人烟数十里,贾户数千家。”

工商业市镇和商帮

二、手工业和商业的发展

商业的发展

黄崇德是16世纪一位徽商,最初只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,后来他将这些财富用于_______________。

购置田地

思考如果你是黄崇德,你会如何使用这些巨额财富,请说明理由?

思考请结合《姑苏繁华图》的局部信息,分析他的选择是否合理,

这反映出这一时期经济发展的局限性是什么?

局限(中国资本主义萌芽未发展原因):

①小农经济占据优势;

②专制统治日益僵化;

③重农抑商、闭关锁国。

压制和阻碍社会进步和转型

二、手工业和商业的发展

三、人口的增长

——英国经济学家安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

清前期人口增长情况示意图

1.概况:明末人口数量减少(下降)原因:明末经济衰败,连年战乱。

材料一 康熙二十年 (公元1681年)平……到嘉庆元年 (1796年 )为止,内地都没有发生大规模社会动乱……

——董林生《新议清朝人口剧增的原因及影响》

材料二 各朝代粮食产量,秦汉417亿斤,唐代626亿斤,宋代835亿斤,明代1392亿斤。清乾隆晚期,一跃而达2088亿斤,并达到历史最高水平。正是农业的成绩,使乾隆朝的人口发生爆炸,支撑各项社会经济发展指标达到中国历史的极峰。

——吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料三 康熙五十一年(1712年),清政府规定……以后“滋生人丁,永不加赋”;雍正元年(1723年)开始普遍推行“摊丁入亩”,把固定下来的丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,不再以人为对象征收丁税。

2.根据材料,思考清朝前期人口快速增长的原因?

①社会相对安定

②经济的恢复与发展

③政策鼓励

三、人口的增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多

康熙时期,全国人口总数达到1.5亿

乾隆末年,人口达到3亿,

占当时世界的1/3

3.表现:康熙时,全国人口总数已达到1.5亿,乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

不到两百年的时间,人口暴涨将近四十倍。

三、人口的增长

知识拓展:康乾盛世中国白银占有量

(康乾盛世)中国白银占有量世界第一

西班牙银元

美洲在17世纪和18世纪分别生产了4200吨和74000吨白银,各有27000吨和54000吨运到欧洲,两个世纪合计8100吨。在欧洲获得的白银中,大约一半(39000吨)又转手到亚洲,这些白银最终主要流入中国。——[德]贡德·弗兰克《白银资本》

清朝货币采用

银两与铜钱并用制

白银货币化

白银占有量

世界第一

清朝贫银国

海外白银流入

欧洲国家购买

中国丝茶瓷等商品

结合示意图及教材知识,分析人口快速增长会带来哪些影响?

清朝人口增长与人均耕地示意图

材料一

材料二 为了减轻人口日益增加的地区压力,对森林覆盖的山地进行了堪称全国性的开垦,对丘陵和山地的开垦如此密集,以至于水土流失已成为严重的问题。

——摘自何炳棣《1368—1953中国人口研究》

材料三 在人口膨胀的压力下 ……流徙城市的人群因无业可就,沉淀形成一个由流氓、乞丐、小偷、赌徒、娼妓、迷信职业者和杀人越货者等组成的次生社会群。…人口膨胀实际上也是酝酿大小农民起义的潜在原因之一。 ——《为何清代人口空前膨胀》

人口数量大幅度增长,人均耕地减少

(地少人多)

【消极影响】

①人口密度加大,

人地矛盾突出;

②过度开垦土地,水土流失严重,地力下降,生态破坏;

③庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【积极影响】为农业、工商业提供劳动力,扩大了商品销售市场,促进了经济的发展。

三、人口的增长

清朝马车

英国的蒸汽机车

英国的纺织工厂

英国汽船

VS

VS

清朝手工织布机

VS

清朝

英国

农耕文明

工业文明

VS

中国传统的自给自足的小农经济

西方先进的

资本主义经济

三、人口的增长

课后活动:

1、耕地面积发生了什么变化?由哪些因素导致的?

耕地面积大大增加,增加接近35%。

因素:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作等。

2、国外引进的作物与清朝人口增长之间的关系。

玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。

它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。

农业生产的恢复和发展:

清朝前期社会经济的发展

手工业和商业的发展:

原因:

表现:

影响:

人口增长

清初统治者认识到恢复和发展______生产,是“国之大计”,大力推行______政策 。

(1)耕地面积 ,大片荒芜的土地得到 。

(2)兴修 ,治理河道,修建堤坝、渠堰、海塘。

(3)改进 ,改良品种,推广 作物;经济作物 增加,种植面积不断扩大。

不断扩大

开垦

垦荒

种植技术

高产

品种

有利于社会的稳定繁荣,对 和城镇 的发展起到了推动作用。

农业

水利

手工业

商品经济

手工业:

商业:

表现:

影响:

清朝前期,各行业都有很大的发展,出现了比较成熟的 。

手工业工场

1.形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的 。一些农村地区发展成 。

商业网

工商业市镇

晋商

乾隆

2.城市商业繁荣形成了一些大商帮,如山西 ,江南徽州府的 。

徽商

时,全国人口总数达1.5亿。 末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3

突出,造成社会压力,影响了经济的持续发展。

康熙

人地矛盾

本课小结

1.雍正年间,“凡有可垦之处,听民自垦自报,官吏不得勒索、阻挠”“为鼓励陕西无业民人去宁夏垦荒,清廷给予路费,每户按百亩永为世业”。这反映该时期清朝( )

A.大力推行垦荒政策 B.重视手工业发展 C.土地兼并十分严重 D.加强西北军事管理

2.清朝前期,耕地面积得到显著增加,最主要的原因是

A.统治者重视农业大力推行垦荒政策 B.南方经济得到初步开发

C.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植 D.曲辕犁、筒车开始使用

A

A

课堂小练

3.谚语的演变蕴含者一定的历史信息。从南宋时期的“天上天堂,地下苏杭”到明清时期的“湖广熟,天下足”,这两句谚语变化表明( )

A.两湖地区取代江浙成为产粮重要地区 B.宋以后江南因战乱多农业发展受影响

C.江浙地区经济逐步落后 D.明清经济重心完成南移

A

4.中国的封建社会出现之初就形成了重农抑商的传统。随着商品经济的发展,清朝时期在经济领域不断出现冲击重农抑商传统的新形式,这种新形式表现在( )

A.耕地面积的扩大 B.手工工场的出现 C.八股取士实行 D.昆曲走向衰落

B

清·徐扬·《盛世滋生图》(局部)

中国古代历史有哪些盛世?

开元盛世

文景之治

贞观之治

康乾盛世

顺治

康熙

雍正

乾隆

题跋:钦惟我国家,治化昌明,超轶三代,幅员(版图)之广,生齿(人口)之繁,亘古未有。臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷……

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

学习目标:

1.立足史料实证,了解:清朝农业生产的恢复和发展情况;

2.立历史解释,知道:清朝手工业和商业的情况;

3.立足历史解释,掌握:人口增长的状况和影响。

(一)背景:农业生产的恢复

一、农业生产的恢复和发展

(河南)自明季以来,兵火相仍,郡邑丘墟,土田荆棘,户口耗减…… ——(顺治年间)《河南通志》

康

熙

雍

正

乾

隆

盛世滋生人丁,永不加赋。

农为天下之本务,

而工贾皆其末也。

帝王之政,莫要于爱民,

而爱民之道,莫要于重农桑,

(1)明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏

(2)清初统治者,十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

摊丁入亩:又称作摊丁入地、地丁合一,即清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收。

源于康熙“滋生人丁永不加赋”政策,雍正推广。这减轻了无地、少地农民的经济负担,促进了人口增长。劳动者有了较大的人身自由,有利于社会经济的发展。

(3)顺治、康熙、雍正、乾隆等十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

(4)人民的辛勤劳动

自康熙十七年(公元1678年)实施治黄,历三十年,肆虐半个多世纪的黄淮水患得以根治,黄河“安澜顺轨百有余年”,农业连年丰收。乾隆时继续大规模兴修水利,实行高投入,又胜过前朝。总计“河工、海塘,以亿万计”。 ——《中国古代经济》

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5,493,576

1685年(康熙二十四年) 6,078,430

1724年(雍正二年) 6,837,914

1766年(乾隆三十一年) 7,414,495

清代耕地面积变化图 甘薯:每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”

玉米

种一收千,其利甚大

一、农业生产的恢复和发展

2.农业生产的恢复和发展表现

①耕地面积:耕地面积不断扩大。

②水利兴修:对黄河、淮河以及大运河进行治理

③粮食种植;改进种植技术,改良新品种,推广高产作物 (玉米、甘薯)

明朝引进

玉米种一收千,其利甚大。

——《三省边防备览》

番薯亩可得数千斤,胜五谷几倍。

——《甘薯录》

棉花

甘蔗

药材

茶叶

高产作物和经济作物引种推广的意义:

①粮食产量大幅度提高,不仅缓解了人口增长压力,还促进了粮食商品化和农民转入手工业生产;

②农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

③对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用.为清朝前期的兴盛奠定了基础。

一、农业生产的恢复和发展

2.农业生产的恢复和发展表现

④经济作物:有了较大的发展,品种增加(棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、 花卉、水果)的种植面积不断扩大。

一、农业生产的恢复和发展

宋

朝

主

要

产

粮

区

清

朝

主

要

产

粮

区

南宋:

“苏湖熟,天下足”

清朝:

“湖广熟,天下足”

谚语:(宋)“苏湖熟,天下足”(清)“湖广熟,天下足”

相关史事

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业已经很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮基地,以致出现了“湖广熟,天下足”的谚语。

二、手工业和商业的发展

1.手工业的发展

(1)传统手工业的发展:清朝前期丝织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

(2)工场手工业的发展:当时出现了比较成熟的手工业工场。

男耕女织,小农经济。

生产目的:自用为主,

多余产品进行售卖。

佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

材料二:江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张。

材料三:从江南丝织业的整个生产过程看,一个机房中,机工有络工、拽工、织工、牵经工,还有刷边、运经、接头等工,各有专门技术。

手工业工场特点:

规模大、 人数多、

分工明确、雇佣关系

清代粉彩瓷器是中国清代汉族传统彩瓷品种之一,康熙时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平

出现了以商品生产为目的的较成熟手工业工场

手工业工场≠机器大工厂

手工业工场:机户出资,机工出力

特点:规模大,分工合作,

雇佣关系(资本主义性质的生产关系)

传统家庭手工业(男耕女织)

自用为主,多余产品进行售卖。

清代纺织图

二、手工业和商业的发展

1.手工业的发展

资本主义性质的早期生产关系

水路

陆路

商旅往来频繁

二、手工业和商业的发展

3.商业发展

①清朝前期,农业、手工业的发展促进了商品的流通。

②陆路和水路运输发达

3.商业发展

二、手工业和商业的发展

(2).商业发展的表现:

(1)形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场 组成的商业网

(2)一些农村地区发展为工商业市镇

(3)大城市工商业非常繁荣

(4)形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动

山前村的杂货铺

木渎镇的沿街店铺

云贵川各省杂货行

苏州城的商业街

农村集市

城镇市场

区域性市场

全国性市场

商业网

二、手工业和商业的发展

北京/江宁/扬州/苏州/杭州/广州等大城市工商业繁荣。

商业发展表现

北京

《前门街市图》

南京

苏州

说说工商业繁荣城市的分布特点:

江宁

广州

京杭大运河

读图学史

都处于沿江和运河或沿海之地,

交通便利,商业繁荣。

乾隆时正阳门外的大栅栏一带,

已经是一个繁华的商业区。

清朝改名为江宁,地居长江下游,

“南北商贾争赴”的市场。

乾隆时期的苏州已拥有“十万烟火”财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金” 。

清代广州港盛况

《盛世滋生图》

汉口镇

盛泽镇

徽商

晋商

山西商人。

主要贩卖粮食、食盐、绸缎等。

乾隆时专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”。

江南徽州府商人。

主要经营食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业。

“舟楫塞港,街道肩摩。”

“人烟数十里,贾户数千家。”

工商业市镇和商帮

二、手工业和商业的发展

商业的发展

黄崇德是16世纪一位徽商,最初只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,后来他将这些财富用于_______________。

购置田地

思考如果你是黄崇德,你会如何使用这些巨额财富,请说明理由?

思考请结合《姑苏繁华图》的局部信息,分析他的选择是否合理,

这反映出这一时期经济发展的局限性是什么?

局限(中国资本主义萌芽未发展原因):

①小农经济占据优势;

②专制统治日益僵化;

③重农抑商、闭关锁国。

压制和阻碍社会进步和转型

二、手工业和商业的发展

三、人口的增长

——英国经济学家安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

清前期人口增长情况示意图

1.概况:明末人口数量减少(下降)原因:明末经济衰败,连年战乱。

材料一 康熙二十年 (公元1681年)平……到嘉庆元年 (1796年 )为止,内地都没有发生大规模社会动乱……

——董林生《新议清朝人口剧增的原因及影响》

材料二 各朝代粮食产量,秦汉417亿斤,唐代626亿斤,宋代835亿斤,明代1392亿斤。清乾隆晚期,一跃而达2088亿斤,并达到历史最高水平。正是农业的成绩,使乾隆朝的人口发生爆炸,支撑各项社会经济发展指标达到中国历史的极峰。

——吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料三 康熙五十一年(1712年),清政府规定……以后“滋生人丁,永不加赋”;雍正元年(1723年)开始普遍推行“摊丁入亩”,把固定下来的丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,不再以人为对象征收丁税。

2.根据材料,思考清朝前期人口快速增长的原因?

①社会相对安定

②经济的恢复与发展

③政策鼓励

三、人口的增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多

康熙时期,全国人口总数达到1.5亿

乾隆末年,人口达到3亿,

占当时世界的1/3

3.表现:康熙时,全国人口总数已达到1.5亿,乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

不到两百年的时间,人口暴涨将近四十倍。

三、人口的增长

知识拓展:康乾盛世中国白银占有量

(康乾盛世)中国白银占有量世界第一

西班牙银元

美洲在17世纪和18世纪分别生产了4200吨和74000吨白银,各有27000吨和54000吨运到欧洲,两个世纪合计8100吨。在欧洲获得的白银中,大约一半(39000吨)又转手到亚洲,这些白银最终主要流入中国。——[德]贡德·弗兰克《白银资本》

清朝货币采用

银两与铜钱并用制

白银货币化

白银占有量

世界第一

清朝贫银国

海外白银流入

欧洲国家购买

中国丝茶瓷等商品

结合示意图及教材知识,分析人口快速增长会带来哪些影响?

清朝人口增长与人均耕地示意图

材料一

材料二 为了减轻人口日益增加的地区压力,对森林覆盖的山地进行了堪称全国性的开垦,对丘陵和山地的开垦如此密集,以至于水土流失已成为严重的问题。

——摘自何炳棣《1368—1953中国人口研究》

材料三 在人口膨胀的压力下 ……流徙城市的人群因无业可就,沉淀形成一个由流氓、乞丐、小偷、赌徒、娼妓、迷信职业者和杀人越货者等组成的次生社会群。…人口膨胀实际上也是酝酿大小农民起义的潜在原因之一。 ——《为何清代人口空前膨胀》

人口数量大幅度增长,人均耕地减少

(地少人多)

【消极影响】

①人口密度加大,

人地矛盾突出;

②过度开垦土地,水土流失严重,地力下降,生态破坏;

③庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【积极影响】为农业、工商业提供劳动力,扩大了商品销售市场,促进了经济的发展。

三、人口的增长

清朝马车

英国的蒸汽机车

英国的纺织工厂

英国汽船

VS

VS

清朝手工织布机

VS

清朝

英国

农耕文明

工业文明

VS

中国传统的自给自足的小农经济

西方先进的

资本主义经济

三、人口的增长

课后活动:

1、耕地面积发生了什么变化?由哪些因素导致的?

耕地面积大大增加,增加接近35%。

因素:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作等。

2、国外引进的作物与清朝人口增长之间的关系。

玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。

它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。

农业生产的恢复和发展:

清朝前期社会经济的发展

手工业和商业的发展:

原因:

表现:

影响:

人口增长

清初统治者认识到恢复和发展______生产,是“国之大计”,大力推行______政策 。

(1)耕地面积 ,大片荒芜的土地得到 。

(2)兴修 ,治理河道,修建堤坝、渠堰、海塘。

(3)改进 ,改良品种,推广 作物;经济作物 增加,种植面积不断扩大。

不断扩大

开垦

垦荒

种植技术

高产

品种

有利于社会的稳定繁荣,对 和城镇 的发展起到了推动作用。

农业

水利

手工业

商品经济

手工业:

商业:

表现:

影响:

清朝前期,各行业都有很大的发展,出现了比较成熟的 。

手工业工场

1.形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的 。一些农村地区发展成 。

商业网

工商业市镇

晋商

乾隆

2.城市商业繁荣形成了一些大商帮,如山西 ,江南徽州府的 。

徽商

时,全国人口总数达1.5亿。 末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3

突出,造成社会压力,影响了经济的持续发展。

康熙

人地矛盾

本课小结

1.雍正年间,“凡有可垦之处,听民自垦自报,官吏不得勒索、阻挠”“为鼓励陕西无业民人去宁夏垦荒,清廷给予路费,每户按百亩永为世业”。这反映该时期清朝( )

A.大力推行垦荒政策 B.重视手工业发展 C.土地兼并十分严重 D.加强西北军事管理

2.清朝前期,耕地面积得到显著增加,最主要的原因是

A.统治者重视农业大力推行垦荒政策 B.南方经济得到初步开发

C.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植 D.曲辕犁、筒车开始使用

A

A

课堂小练

3.谚语的演变蕴含者一定的历史信息。从南宋时期的“天上天堂,地下苏杭”到明清时期的“湖广熟,天下足”,这两句谚语变化表明( )

A.两湖地区取代江浙成为产粮重要地区 B.宋以后江南因战乱多农业发展受影响

C.江浙地区经济逐步落后 D.明清经济重心完成南移

A

4.中国的封建社会出现之初就形成了重农抑商的传统。随着商品经济的发展,清朝时期在经济领域不断出现冲击重农抑商传统的新形式,这种新形式表现在( )

A.耕地面积的扩大 B.手工工场的出现 C.八股取士实行 D.昆曲走向衰落

B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源