溶液的酸碱性说课课件(20张ppt)

图片预览

文档简介

课件20张PPT。溶液的酸碱性

教材分析和教学设计一、本单元教材的内容和编写特点●课程内容标准“身边的化学物质”里“生活中常见的化合物——酸和碱的有关知识本单元的主要内容:学生已有的知识经验分析在学习本单元之前,已经学习了四个一级主题中的13个二级主题,主要内容有:一是“科学探究”里有关科学探究的基本方法和实验技能;二是“身边的化学物质”里的“水与常见的溶液、地球周围的空气”;三是“物质构成的奥秘”里的“化学物质的多样性”、“微粒构成物质”、“认识化学元素”和“物质组成的表示”;四是“物质的化学变化”里“化学变化的基本特征”、“认识几种化学反应”和“质量守恒定律”。学生已学习了什么学生的认识有了哪些提高 一是初步了解科学探究这种学习方式,初步学会如何用科学探究的方法认识身边化学物质、如何运用实验来探究化学变化的奥秘;

二是初步形成了元素观、微粒观、世界是物质的物质是变化的、化学变化中质量守恒及化学变化中伴随着能量变化等基本的化学观念;

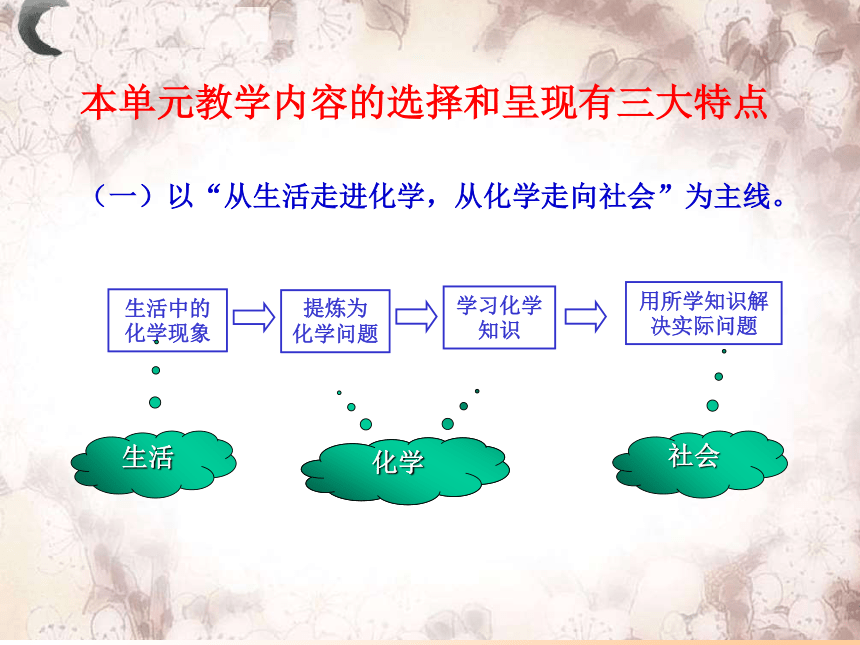

三是初步体会到化学科学的思维方式,即认识物质世界时,如何由宏观物质抽象到微观结构,如何由微观结构抽象到化学符号,以及如何运用元素符号、化学式、化学方程式等化学符号表示物质的组成或发生的化学变化。本单元教学内容的选择和呈现有三大特点 (一)以“从生活走进化学,从化学走向社会”为主线。 生活中的化学现象学习化学知识生活 社会提炼为

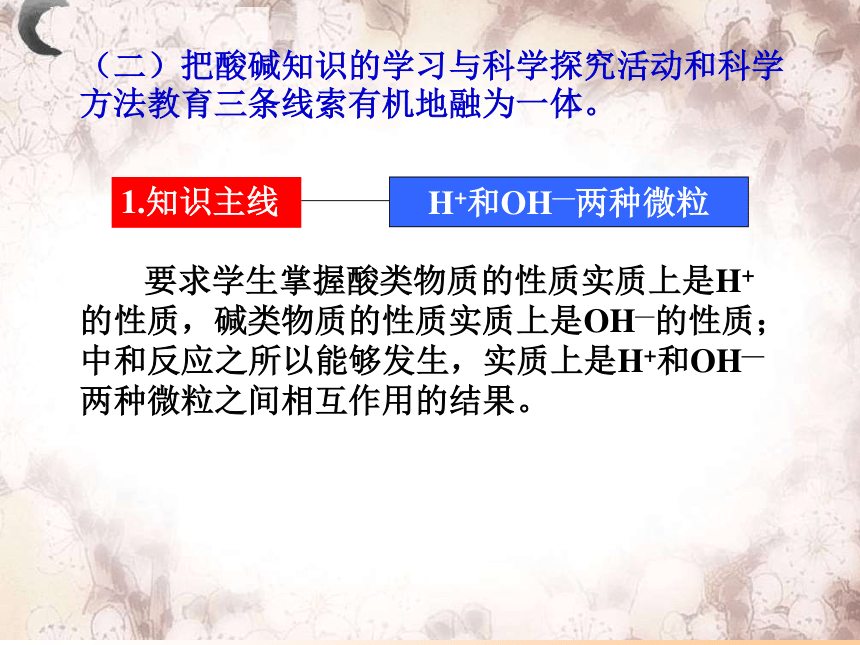

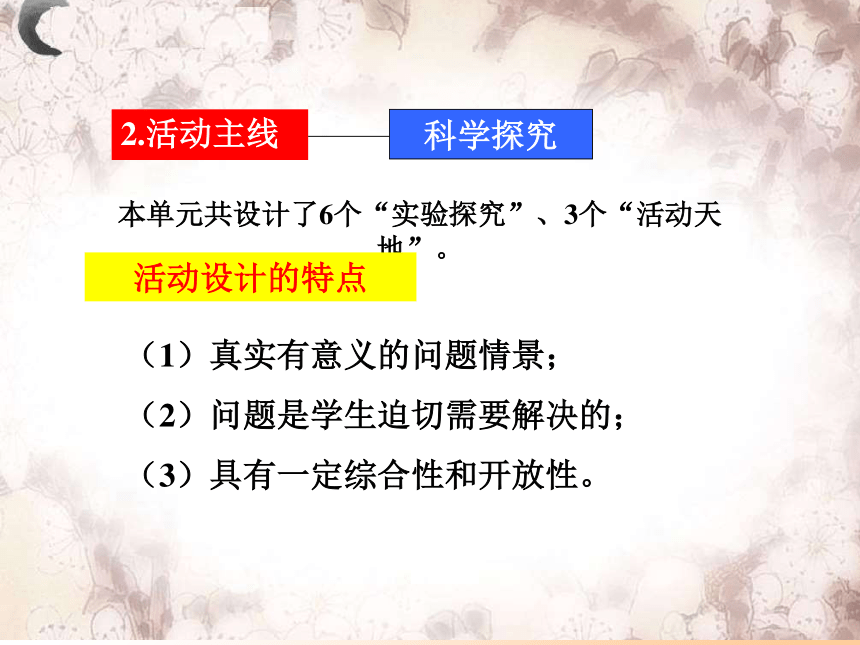

化学问题用所学知识解决实际问题(二)把酸碱知识的学习与科学探究活动和科学方法教育三条线索有机地融为一体。1.知识主线 要求学生掌握酸类物质的性质实质上是H+的性质,碱类物质的性质实质上是OH—的性质;中和反应之所以能够发生,实质上是H+和OH—两种微粒之间相互作用的结果。2.活动主线本单元共设计了6个“实验探究”、3个“活动天地”。 活动设计的特点 (1)真实有意义的问题情景;

(2)问题是学生迫切需要解决的;

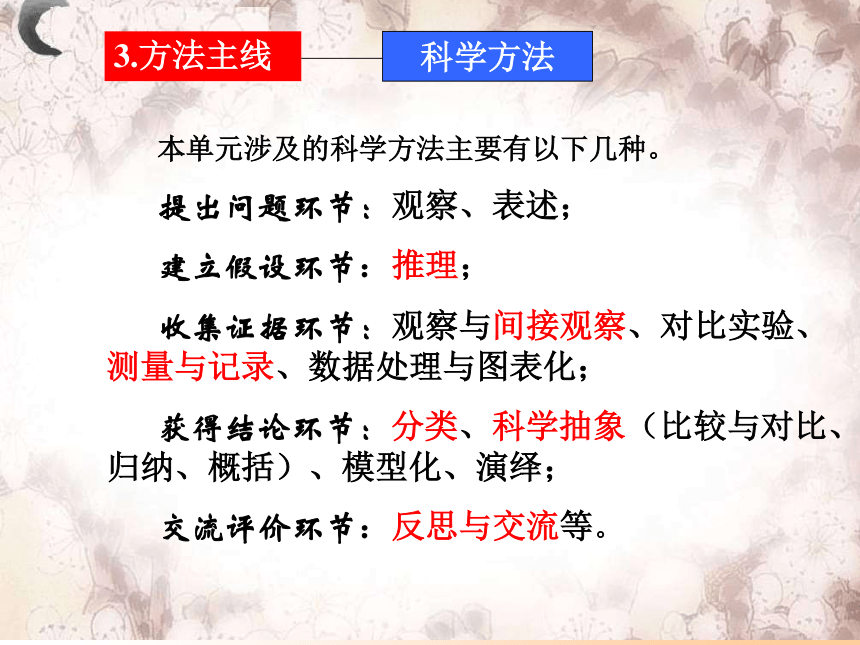

(3)具有一定综合性和开放性。 3.方法主线 本单元涉及的科学方法主要有以下几种。

提出问题环节:观察、表述;

建立假设环节:推理;

收集证据环节:观察与间接观察、对比实验、测量与记录、数据处理与图表化;

获得结论环节:分类、科学抽象(比较与对比、归纳、概括)、模型化、演绎;

交流评价环节:反思与交流等。(三)突出化学核心概念的学习。 在选择和呈现教学内容时,教材不再过分地追求如何给酸、碱下一个既严格、实际上又僵化的且有阶段性的定义,也不再追求认识更多的酸和碱,这样做的好处的是将来如果学生把具体的酸和碱忘掉了,但在他的头脑中还会留下有关酸和碱最本质、最核心、最重要内容,即酸的性质实质上就是H+的性质,碱的性质实质上就是OH-的性质,而酸和碱的反应实质是H+ 和OH- 的反应。 二、观念引领、以生为本的教学设计生活中的酸和碱学生调查:

☆What do we know already?

我们已经知道了什么?

☆What do we want to learn?

我们想要知道什么?调查结果:

1. 为什么酸碱指示剂、pH试纸能识别酸碱?

2. 酸碱指示剂与pH试纸在识别酸碱时的优缺点。

3. 为什么含碱的物质都有滑腻感?

4. 有色液体能使试纸变色吗?

5. 试纸可以重复使用吗?

6. 为什么试纸不都做成白色的? ------

教师问题引导、学生合作探究 用酸碱指示剂与pH试纸识别酸和碱,

科学探究的一般思路和方法。 建立用宏观和微观结合的思想认识酸和碱的特征。●教学重点:●教学难点:●教学方法:生活中的化学现象提炼为化学问题

问题入手 形成观念踏着伟人波义耳的足迹探究酸

引导学生自主合作模拟科学家探究碱比较溶液的酸碱性和酸碱度,引导学生从定性到定量

提炼化学方法,提升化学观念

●教学过程:教学设计时力求体现教学理念的三个转变 一是淡化定义,注意社会中心与学科中心的整合,尽量从学生熟识的生活现象入手,让学生从化学的视角认识社会生活中的问题;

二是注重形成基本观念,注重学生对知识的理解和应用,揭示物质的酸碱性的实质;

三是重视科学探究学习方法的运用,进一步发展学生的科学探究能力,让学生在活动与探究中掌握化学知识、感悟科学方法、提高科学探究能力。 不当之处批评指正!六、教学过程品食物 谈感受用类比法师出示 甜酸两类食物提出问题 教师学生讲波义耳故事学习波义耳的探究方法以及指示剂的作用介绍石蕊试液作指示剂用石蕊试液识别酸介绍试液的缺点改试液为试纸演示蓝色石蕊试纸遇酸变红色 感受试纸的方便

二是初步形成了元素观、微粒观、世界是物质的物质是变化的、化学变化中质量守恒及化学变化中伴随着能量变化等基本的化学观念;

三是初步体会到化学科学的思维方式,即认识物质世界时,如何由宏观物质抽象到微观结构,如何由微观结构抽象到化学符号,以及如何运用元素符号、化学式、化学方程式等化学符号表示物质的组成或发生的化学变化。本单元教学内容的选择和呈现有三大特点 (一)以“从生活走进化学,从化学走向社会”为主线。 生活中的化学现象学习化学知识生活 社会提炼为

化学问题用所学知识解决实际问题(二)把酸碱知识的学习与科学探究活动和科学方法教育三条线索有机地融为一体。1.知识主线 要求学生掌握酸类物质的性质实质上是H+的性质,碱类物质的性质实质上是OH—的性质;中和反应之所以能够发生,实质上是H+和OH—两种微粒之间相互作用的结果。2.活动主线本单元共设计了6个“实验探究”、3个“活动天地”。 活动设计的特点 (1)真实有意义的问题情景;

(2)问题是学生迫切需要解决的;

(3)具有一定综合性和开放性。 3.方法主线 本单元涉及的科学方法主要有以下几种。

提出问题环节:观察、表述;

建立假设环节:推理;

收集证据环节:观察与间接观察、对比实验、测量与记录、数据处理与图表化;

获得结论环节:分类、科学抽象(比较与对比、归纳、概括)、模型化、演绎;

交流评价环节:反思与交流等。(三)突出化学核心概念的学习。 在选择和呈现教学内容时,教材不再过分地追求如何给酸、碱下一个既严格、实际上又僵化的且有阶段性的定义,也不再追求认识更多的酸和碱,这样做的好处的是将来如果学生把具体的酸和碱忘掉了,但在他的头脑中还会留下有关酸和碱最本质、最核心、最重要内容,即酸的性质实质上就是H+的性质,碱的性质实质上就是OH-的性质,而酸和碱的反应实质是H+ 和OH- 的反应。 二、观念引领、以生为本的教学设计生活中的酸和碱学生调查:

☆What do we know already?

我们已经知道了什么?

☆What do we want to learn?

我们想要知道什么?调查结果:

1. 为什么酸碱指示剂、pH试纸能识别酸碱?

2. 酸碱指示剂与pH试纸在识别酸碱时的优缺点。

3. 为什么含碱的物质都有滑腻感?

4. 有色液体能使试纸变色吗?

5. 试纸可以重复使用吗?

6. 为什么试纸不都做成白色的? ------

教师问题引导、学生合作探究 用酸碱指示剂与pH试纸识别酸和碱,

科学探究的一般思路和方法。 建立用宏观和微观结合的思想认识酸和碱的特征。●教学重点:●教学难点:●教学方法:生活中的化学现象提炼为化学问题

问题入手 形成观念踏着伟人波义耳的足迹探究酸

引导学生自主合作模拟科学家探究碱比较溶液的酸碱性和酸碱度,引导学生从定性到定量

提炼化学方法,提升化学观念

●教学过程:教学设计时力求体现教学理念的三个转变 一是淡化定义,注意社会中心与学科中心的整合,尽量从学生熟识的生活现象入手,让学生从化学的视角认识社会生活中的问题;

二是注重形成基本观念,注重学生对知识的理解和应用,揭示物质的酸碱性的实质;

三是重视科学探究学习方法的运用,进一步发展学生的科学探究能力,让学生在活动与探究中掌握化学知识、感悟科学方法、提高科学探究能力。 不当之处批评指正!六、教学过程品食物 谈感受用类比法师出示 甜酸两类食物提出问题 教师学生讲波义耳故事学习波义耳的探究方法以及指示剂的作用介绍石蕊试液作指示剂用石蕊试液识别酸介绍试液的缺点改试液为试纸演示蓝色石蕊试纸遇酸变红色 感受试纸的方便

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护