第7讲 从明朝建立到清军入关 课件(共44张PPT) 2024届高三历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第7讲 从明朝建立到清军入关 课件(共44张PPT) 2024届高三历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 22:00:38 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第7讲

从明朝建立到清军入关和清朝前中期的鼎盛与危机

第四单元 明清中国版图的奠定及面临的挑战

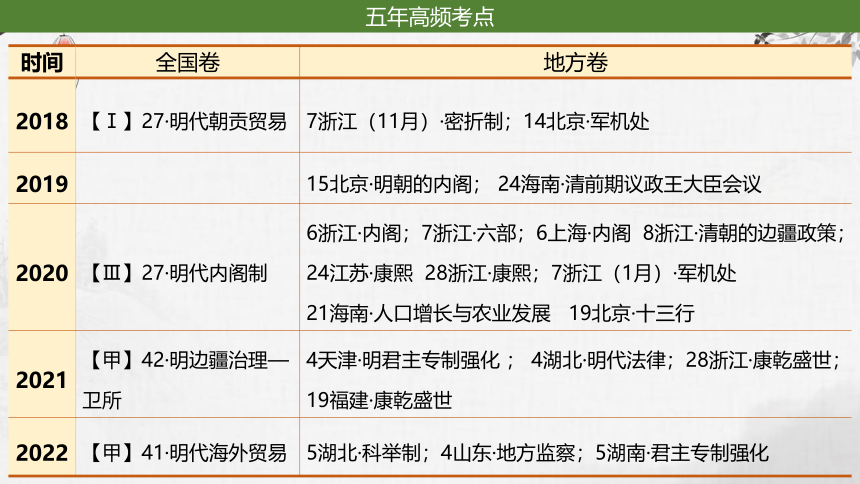

五年高频考点

时间 全国卷 地方卷

2018 【Ⅰ】27·明代朝贡贸易 7浙江(11月)·密折制;14北京·军机处

2019 15北京·明朝的内阁; 24海南·清前期议政王大臣会议

2020 【Ⅲ】27·明代内阁制 6浙江·内阁;7浙江·六部;6上海·内阁 8浙江·清朝的边疆政策;24江苏·康熙 28浙江·康熙;7浙江(1月)·军机处

21海南·人口增长与农业发展 19北京·十三行

2021 【甲】42·明边疆治理—卫所 4天津·明君主专制强化 ; 4湖北·明代法律;28浙江·康乾盛世;19福建·康乾盛世

2022 【甲】41·明代海外贸易 5湖北·科举制;4山东·地方监察;5湖南·君主专制强化

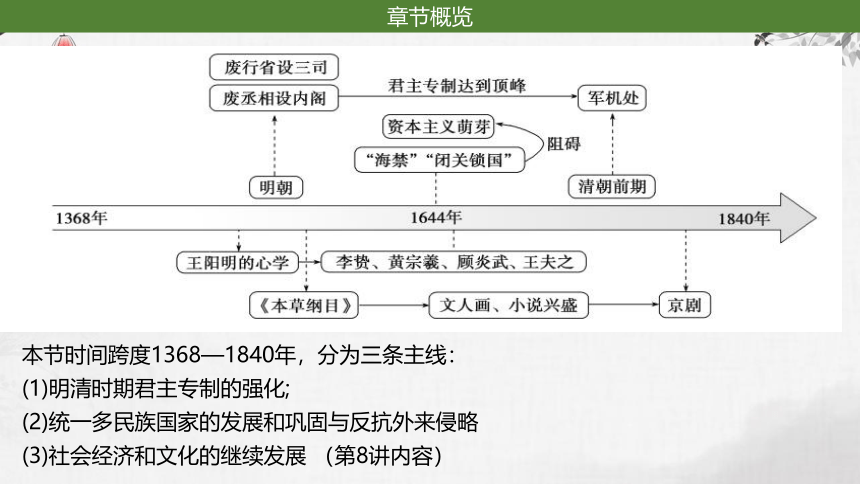

本节时间跨度1368—1840年,分为三条主线:

(1)明清时期君主专制的强化;

(2)统一多民族国家的发展和巩固与反抗外来侵略

(3)社会经济和文化的继续发展 (第8讲内容)

章节概览

知识点一

从明朝建立到清军入关

一、明朝政治制度的变化

(一)明朝的建立

姓名:朱元璋【原名朱重八】

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年明王朝皇帝

开局:历史上出身最为贫寒的皇帝

1351年,元朝红巾军起义爆发。

1353年,朱元璋参加郭子兴领导的红巾军起义。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。

同年,明军攻陷大都,元朝灭亡。

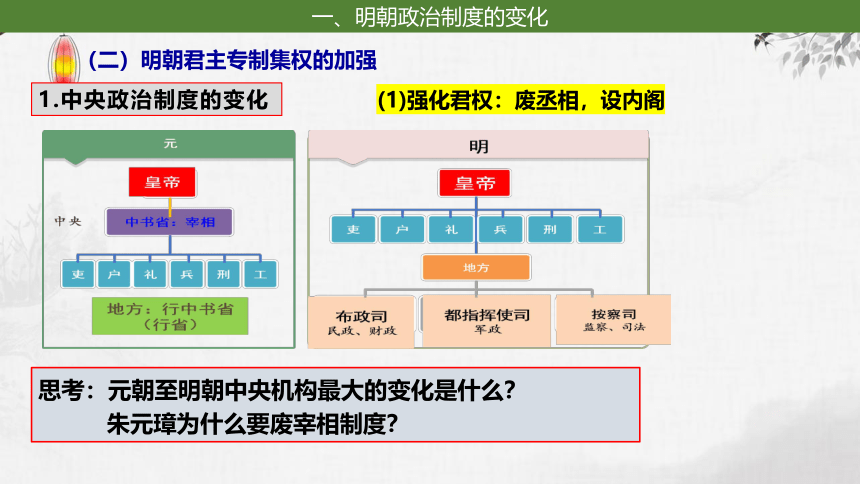

(二)明朝君主专制集权的加强

一、明朝政治制度的变化

思考:元朝至明朝中央机构最大的变化是什么?

朱元璋为什么要废宰相制度?

1.中央政治制度的变化

(1)强化君权:废丞相,设内阁

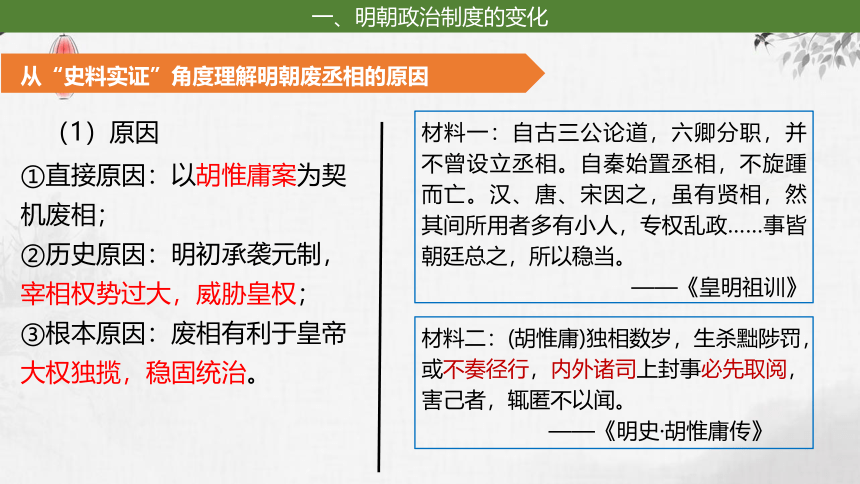

从“史料实证”角度理解明朝废丞相的原因

一、明朝政治制度的变化

材料一:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政……事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训》

材料二:(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

——《明史·胡惟庸传》

(1)原因

①直接原因:以胡惟庸案为契机废相;

②历史原因:明初承袭元制, 宰相权势过大,威胁皇权;

③根本原因:废相有利于皇帝大权独揽,稳固统治。

“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事”。

—(清)孙承泽

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

—朱元璋

一、明朝政治制度的变化

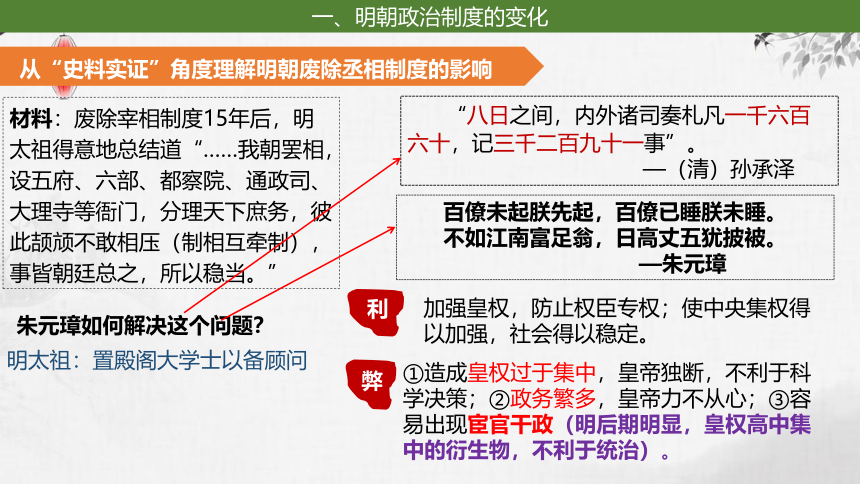

材料:废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

加强皇权,防止权臣专权;使中央集权得以加强,社会得以稳定。

利

弊

①造成皇权过于集中,皇帝独断,不利于科学决策;②政务繁多,皇帝力不从心;③容易出现宦官干政(明后期明显,皇权高中集中的衍生物,不利于统治)。

朱元璋如何解决这个问题?

明太祖:置殿阁大学士以备顾问

从“史料实证”角度理解明朝废除丞相制度的影响

一、明朝政治制度的变化

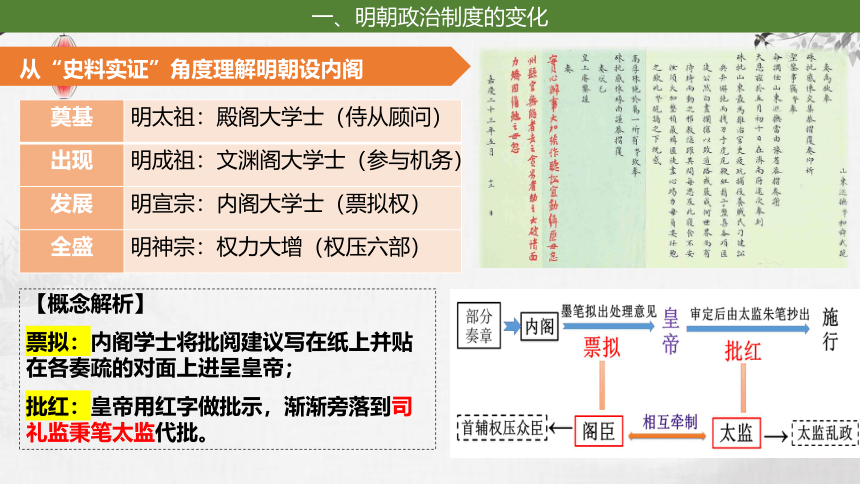

【概念解析】

票拟:内阁学士将批阅建议写在纸上并贴在各奏疏的对面上进呈皇帝;

批红:皇帝用红字做批示,渐渐旁落到司礼监秉笔太监代批。

奠基 明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

出现 明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

发展 明宣宗:内阁大学士(票拟权)

全盛 明神宗:权力大增(权压六部)

从“史料实证”角度理解明朝设内阁

从“史料实证”角度理解明朝设内阁的特征

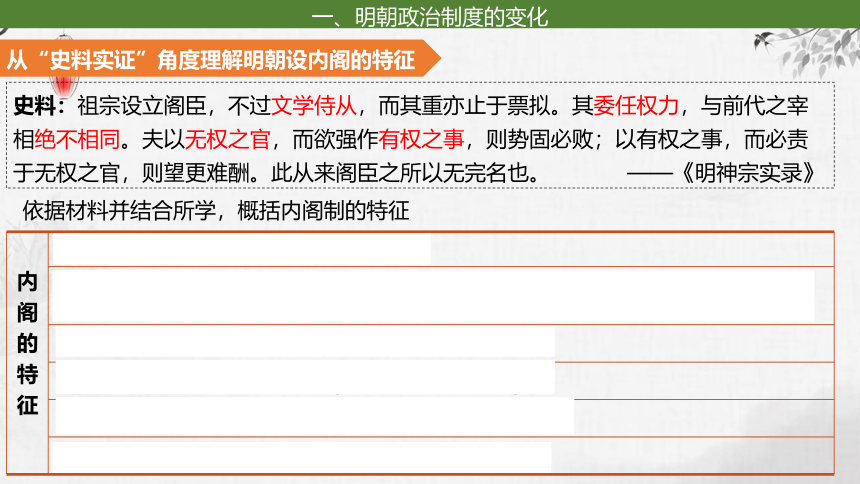

一、明朝政治制度的变化

史料:祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任权力,与前代之宰相绝不相同。夫以无权之官,而欲强作有权之事,则势固必败;以有权之事,而必责于无权之官,则望更难酬。此从来阁臣之所以无完名也。 ——《明神宗实录》

内阁的特征 性质:向皇帝提供顾问的内侍机构。

内阁没有行政权,不能正式统帅六部,首辅并非中央最高行政长官;阁臣具有临

时性兼差。

内阁权力来源于皇帝的支持和信任,非制度和职位。

内阁票拟取决于皇帝的批红(不能真正制约皇权)。

内阁的设立实质反映了君主专制的加强(是其产物)。

存在宦官专权乱政的隐患。

依据材料并结合所学,概括内阁制的特征

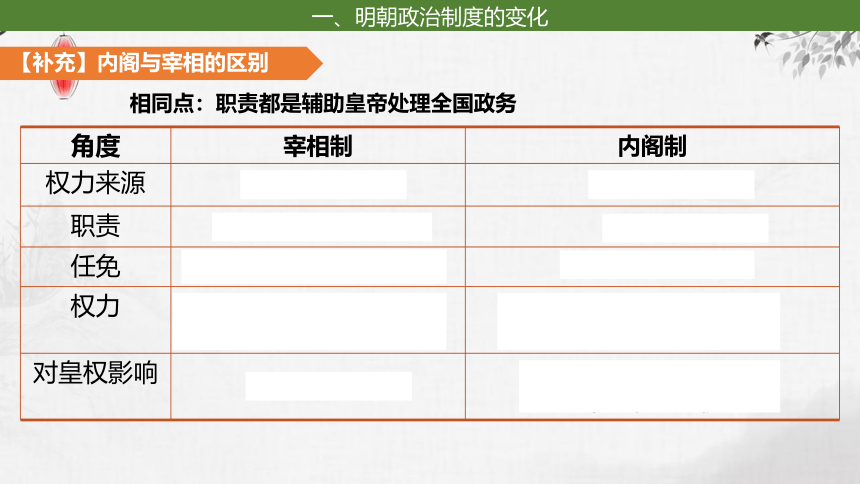

【补充】内阁与宰相的区别

一、明朝政治制度的变化

角度 宰相制 内阁制

权力来源 宰相制度 皇帝信任

职责 参与决策国家大事 侍从顾问

任免 皇帝大臣商议,皇帝决定 直接由皇帝决定

权力 决策权行政权参与政治权; 权力来自于制度 票拟权;决策权在皇帝,

权力来自皇帝支持

对皇权影响 制约皇权 君主专制强化产物,

不能制约皇权

相同点:职责都是辅助皇帝处理全国政务

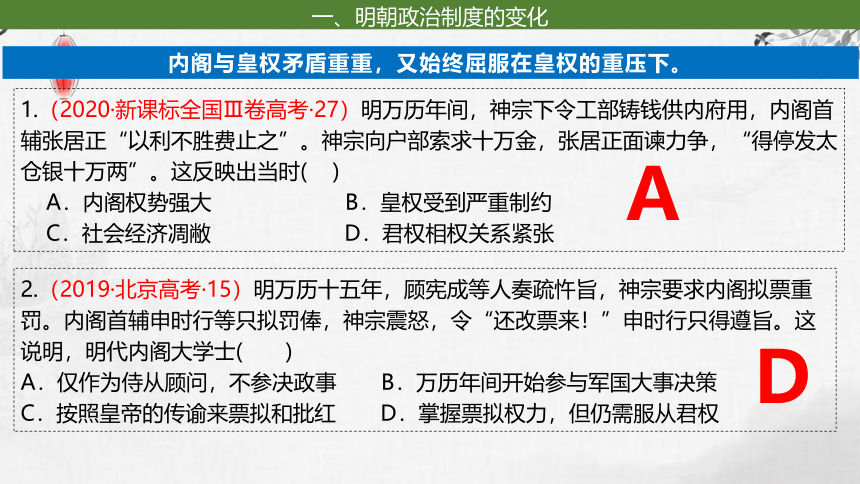

1.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

2.(2019·北京高考·15)明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

内阁与皇权矛盾重重,又始终屈服在皇权的重压下。

一、明朝政治制度的变化

A

D

4.《大明会典》是记载明代典章制度为主的官修史书,然而在该书中始终没有将“内阁”单列章目,仅将内阁职权附于翰林院(最高学术机构)之下。这主要是因为( )

A.内阁地位无足轻重 B.皇帝权力过度膨胀

C.内阁不是法定机构 D.阁臣多出自翰林院

C

3.(2020·浙江高考·7)论及有明一代的政府组织形式,有研究者认为“官府的正式组织与唐宋时期几无差别。处于最高级别的是军事机构、监察机构和行政机构。”从行政机构的角度看,与唐宋“几无差别”的是( )

A.丞相 B.内阁 C.六部 D.刺史

一、明朝政治制度的变化

C

材料 宰相制的废除,虽有力地防止了权臣专擅,却不能从根本上消除皇帝与朝臣之间的矛盾斗争。这就为宦官干政创造了条件。

—刘晓东《监阁共理与相权游移---明代监阁体制探赜》

根据材料指出宦官干政的原因?其干政的途径是什么?有何影响?

一、明朝政治制度的变化

(二)明朝君主专制集权的加强

1.中央政治制度的变化

(2)皇权异化:宦官专权

原因:皇帝利用宦官制约官僚集团,加强皇权。

影响:①依附于皇权,始终受制于皇权,是皇权强化的产物;

②一定程度上加强了皇权;

③导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧。

途径:掌管特务机构;司礼监批红。

【补充】明代宦官的权力:

①内廷宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力。

②负责提督特务机构东厂和锦衣卫

③对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

无论是阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质都是出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物 。

知识拓展:皇权的异变

所谓皇权异变,就是指本来是皇帝自己做的事情,发展到后来,皇帝反而受到他人支配。皇帝制度规定了皇权的不可分割性和不可转让性,但是,当昏耄老朽、襁褓小儿乃至低能白痴身居帝位时,皇权必然以各种形式被转移,被分割,出现皇权异变。其主要形式有外戚干政、

宦官专权、权臣专政等,它们是皇权的赘生物。

出现皇权异变的主要原因在于皇帝制度本身的

缺陷,儒家思想的异化和储君生活环境的变化。

皇权的异变

(1)外戚干政:外戚指君主的母族、妻族,如汉朝;

(2)宦官专权:宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。

(3)权臣专政:权臣,指有权势之臣,权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官。如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等

5.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·27)明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

一、明朝政治制度的变化

【解析】明初,为防止宦官专权乱政朱元璋严禁宦官读书识字,明中后期皇帝以司礼监的太监牵制内阁,使宦官读书识字逐渐制度化,并导致太监的权力越来越大,成为事实上的宰相,甚至是事实上的皇帝,故A项正确;B项错误,不符合史实;明代中后期,内阁的议政功能并未丧失,同时宦官也并不总是掌握决策权力。内阁与司礼监太监之间相互牵制,权力呈现动态分布。故而排除CD

A

6.(2021·天津高考·4)明初“立中书省以总天下之文治”,胡惟庸任丞相时,“生杀黜陟,或不奏径行”。朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀胡惟庸,取消中书省。造成丞相“擅权”的根本原因是( )

A.丞相个人贪权揽政 B.制度导致权力失衡

C.中央集权受到削弱 D.君主专制逐步强化

一、明朝政治制度的变化

B

一、明朝政治制度的变化

(二)明朝君主专制集权的加强

2.地方行政区划的变动:

承宣布政使司 (民政、财政)

提刑按察使司( 司法、监察)

布政使司下设府、县二级地方政权。后朝廷向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。明中叶后又设文官总督、巡抚,职权在三司之上,代表中央到该地区直接节制三司,统一征调军队、军粮物资,集中指挥。明代的督抚,还不是以省为单位的固定辖区,具有临时性,多担任军事方面的职责。

今布政使视古之牧伯,其任甚重,在承流宣化通达民情也。若上德不下究,下情不上达,远迩乖隔,上下不亲,民不可得而治矣。

——余继登《皇明典故纪闻》

三司分立,互不统属,相互牵制,增强了中央对地方的控制,加强了君主专。

缺乏统一协调行政效率低下

总督巡抚制度

(1)废行省,设三司,建立督抚制度

7.(2016·全国Ⅰ卷高考·27)明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

【解析】巡抚虽然成为地方最高行政长官,但材料没有反映其行政权力的扩大,故A项错误;明初地方分设三司,分权的同时也导致地方行政效率降低,巡抚成为三司之上的地方最高行政长官,有助于提高地方行政效率,故B项正确;材料没有体现三司、巡抚与六部的关系,因此不能说明六部的权限被削弱,故C项错误;派遣巡抚不能体现地方行政权力的扩大,因此没有反映出中央与地方对立的缓解,故D项错误。

B

高考链接:巡抚

一、明朝政治制度的变化

一、明朝政治制度的变化

明初废行省,设三司(“三司”分权,互不统辖,分别只听命于中央号令)——加强中央集权,影响地方行政效率

明中期,设立巡抚与总督,由中央临时派遣,节制一省或几省军政。——效率提高,加强管理。

清朝:总督、巡抚为掌握行政、军事、监察大权的高级地方官员

晚清:在镇压太平天国及兴办洋务运动的过程中,汉族督抚的政治、经济、军事的权力进一步膨胀,严重影响中央集权

(1)废行省,设三司,建立督抚制度

2.地方行政区划的变动:

8.1900年,在清政府对八国宣战后,东南省份的一些督抚拒绝接受朝廷命令,他们组织东南互保,与外国领事达成协议,允诺保护外国人的生命财产,列强承诺不派兵进入东南省份。东南互保反映出( )

A.清朝统治土崩瓦解 B.列强对中国东南控制较强

C.满汉矛盾日益尖锐 D.晚清地方督抚势力的高涨

D

督抚在抑制武臣之专横、维护中央集权、整饬武备、巩固边防等方面起了重要作用。不仅在地方政治体制方面出现了新的制衡关系,而且由于督抚的“双层性”,从而使中央和地方之间也出现了新的权力制衡机制。

一、明朝政治制度的变化

(二)明朝君主专制集权的加强

2.地方行政区划的变动:

(2) 设五军都督府,建立卫所制度

五军都督府和兵部都听命于皇帝,五军都督府有统兵权而无调兵权,兵部拥有调兵权而无统兵权,二者互不统属。

卫所:军队编制,明代自京师达于郡县,皆设立卫、所,外统于都司,内统于五军都督府。也就是说,卫、所分属于各省的都指挥使司,各省的都指挥使司又由中央的五军都督府划片管辖。都指挥使司下辖若干个卫,卫下辖一定数量的千户所和百户所。明朝中后期该制度趋于废弛。

明代的卫所兵制,实乃吸取中国历史屯田经验,是一种寓兵于农,守屯结合的建军制度。朱元璋说:“吾养兵百万,不费百姓一粒米。”

补充:张居正改革

(一)背景:时代呼唤——①政治腐败、财政亏空,统治危机不断加深

皇室开支膨胀:嘉靖中期以后,每年财政超支100余万两白银

《明宪宗元宵行乐图卷》

歌舞升平背后,隐藏由盛转衰的危机。

蒙古两部

瓦剌

鞑靼

倭

寇

猖

獗

葡占澳门

蒙古贵族南下劫掠

嘉靖帝在位45年间就被劫掠30多次。

(一)背景:时代呼唤——②边防废弛

补充:张居正改革

北京明十三陵中的定陵

明神宗朱翊钧,明朝第十三代皇帝,年号万历。神宗即位时,年仅10岁,由张居正辅政。

(一)背景:时代呼唤——③明神宗的支持

补充:张居正改革

(二)改革措施:

补充:张居正改革

类型 举措 具体内容 效果与影响

政治 实行考成法 整顿吏治 尊主权,课吏职 信赏罚、一号令 大大提高了办事效率,为各项改革措施铺平了道路。

经济 清丈田亩 推行一条鞭法 ①1578年开始,清查大量隐匿遗漏田地; ②将田赋、徭役和杂税合并,折成银两,分摊在田亩上,以田亩为征税标准。 ①使政府控制的纳税田地面积大幅增加;②限制豪强地主盘剥,减轻农民的负担;③促进商品经济发展和货币流通。

军事 ①“内修防备” ②“外示羁縻” ①起用边将,操练兵马; ②增修、加固长城; ③改善汉蒙关系:封贡、互市。 ①使边塞得到开发;

②蒙汉之间相互熏染融合;

③统一的多民族国家得到进一步巩固和发展。

(三)影响

补充:张居正改革

1.改革成效:新政与盛世

张居正执政十年是明中后期最有生气的时期,凭着一己之力为大明续命70余年。

2.最终结局:毁于一旦

失败根本原因:封建制度的腐朽;威胁皇权。

皇帝朱翊钧对首辅张居正的态度,微妙而复杂,由先前尊崇备至,言听计从,一变而为深恶痛绝,全盘否定。

独裁者的心理活动令人琢磨不透,拿捏不准,不过有一点是可以断定的,绝对不能容忍威权震主的大臣,即使暂时容忍,最终还是要报复清算。

对于朱翊钧而言,十年来,这位威严的首辅兼帝师对他管束过严,干涉过多,甚至对他的宫闱生活也说三道四,使他不敢随心所欲。故而后世评价张居正“独记江陵震主之威,有骖乘[cān chéng]之萌,而不自觉也”。

——樊树志著.重写晚明史:新政与盛世.中华书局.2018:276.

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

选拔:明朝科举考试分为乡试、会试、与殿试三级。明朝科举考试采取南北卷制。

[八股取士:明代成化(明宪宗)以后,用排偶文体阐发经义的科举考试之法。考试命题专取四书五经,写作时必须遵循程朱理学的有关解释,严重束缚了学子的思想与才华。]

1.改革科举制:八股取士

一、明朝政治制度的变化

1.改革科举制:八股取士

八股文是一种格式化的答卷,这使他们能够有相对固定的评卷参照,以八股取士实际便是由此而形成的。……考试规范化是考试制度发展的必然结果,是一种进步........以八股文为考试规定,这就要求应试人必须去作政论文字,而不能随意去做任何其他形式的文字。而一般来说,政论文字对于考生写作能力和逻辑思维能力等方面的考察较之其他文章形式要更加有力,由此而论,八股文虽然有其束缚人们思想的一个方面,但其仅仅作为试卷的要求则是有道理的。

——白寿彝主编《中国通史》

(三)官员的选拔与管理

考察包括外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察,重在查处官员的贪、酷和不作为。

明朝改御史台为都察院,罢谏院,设六科给事中,成为六部的独立监察机构,科道并立。地方设十三道巡按御史和各省提刑按察司,同时设督抚,形成地方三重临察网络。

考满是对官员任职期满的考核。官员任现职满三年称“初考”,满六年称“再考”,满九年称“通考”。考核结果分称职、平常、不称职三等,是决定官员正常升迁或降、调的依据。

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

2.考核:明朝考核有考满和考察。

3.监察

黄册保证徭役的征发

保证田赋的收入

(1)户籍制度:

明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

黄册(保证徭役的征发)和鱼鳞图册(保证田赋的收入)互为补充。户籍在国家财政收入中的作用日益下降。

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

4.户籍制度与社会治理

管理民众的 基层组织

基层民众的自我管理与相互监督机制

(2)基层组织与社会治理

(3)社会救济与优抚政策:慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

十家牌法(王守仁),要求十家总编为一牌,开列各户姓名,由十家轮流收掌,每日沿门按牌察看动静,发现有面生可疑之人,就向官府举报。

明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

4.户籍制度与社会治理

1.对外交往:郑和下西洋

泰 国

马来西亚马六甲

也门亚丁湾

肯尼亚蒙巴萨

沙特阿拉伯

孟加拉

郑和七下西洋:首航始于1405年,末航终于1433年。

依据下图并结合所学,概括郑和下西洋的特点。

为什么能下西洋?

制度、统治者、国力(经济、军事、航海技术)

二、海上交通与海上危机

特点:

以政治目的为主;以和平交往为主;

持续时间长、范围广、规模大;

尊重各国各民族的风土人情;

突出“朝贡贸易”。

二、海上交通与海上危机

为什么葡、西、荷无法理解?

葡、西、荷:追求黄金。中国:宣扬国威。

所有来中国朝贡的国家中,只有朝鲜贡来的东西可能比得到的赏赐多,而其他所有朝贡的国家,得到的赏赐远远大于带来的贡品。一次朝贡中,得到“500%甚至600%的利润回报是不足为奇的。

——据(日)朝仓弘教《世界海关和关税史》整理

1.对外交往:郑和下西洋

如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

二、海上交通与海上危机

1.对外交往:郑和下西洋

材料:郑和下西洋是中国人民对世界航海事业的巨大贡献,它促进了古代中国与东南亚国家之间友好往来、伊斯兰教在东南亚传播、华人移入与开发东南亚,是古代中国与东南亚友好关系史的顶峰。郑和下西洋为以后中国与东南亚国家的交往确立一些不成文的准则,至今仍影响深远。

——王付兵《郑和下西洋在古代中国与东南亚关系史中的地位》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。源于宋代,盛于明清,止于马关;(1895《马关条约》)。

构建东亚文化圈 推动华人迁移 构建良好国际关系 团结友睦邻邦

(1)积极:

(2)消极:

给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续。

二、海上交通与海上危机

对比 郑和下西洋 新航路开辟

时间与规模不同

目的不同

性质不同

影响和后果不同

1.对外交往:郑和下西洋

郑和下西洋在时间上比新航路开辟早半个世纪,规模、航海次数、船队规模和数量、船员配备都要强,这说明中国人民有足够的能力和胆略征服海洋

主要为政治目的,宣扬国威,加强与海外联系,以和平友好为主要形式

主要为经济目的,侵占海外殖民地,掠夺财货,进行资本原始积累

是各国的友好使者

属于殖民扩张活动

增强了中国与亚非国家人民的友谊,促进了经济文化交流。同时,还恢复了朝贡关系。贡赐式的贸易是违背经济规律的,对中国新的经济形态产生未起直接作用。

引起了价格革命和商业革命,成为原始积累的重要来源,促进了欧洲资本主义的成长和资本主义时代的到来。

二、海上交通与海上危机

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·27)图6中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖隧厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

B

【解析】由题中所给的绘画看不出其与传统绘画的区别,故排除A项;郑和下西洋是官方组织的朝贡贸易,海禁政策主要是禁止民间私自出海贸易,由材料无法得出海禁政策解除的信息,故排除C项;明朝君臣认为“这就是中国传说中的‘麒麟’”,这属于中国传统观念,没有推动传统观念的更新,故排除D项;明朝君臣对朝贡贸易贡品的认识不是很清楚,遂用传统文化来对其加以解读,认为它就是传说中的“麒麟”,故B项正确。

二、海上交通与海上危机

2.海上危机

明《抗倭图卷》(局部)

倭寇与殖民者 倭寇 起自元末,明初禁海。

戚继光、俞大猷连续重创倭寇,东南沿海稳定,放松对私人海外贸易的限制。

殖民者 16C中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权,荷兰和西班牙先后占据台湾岛南部和北部。

1662年郑成功赶走荷兰人,收复台湾。

“海禁”与闭关锁国政策

含义

“海禁”是禁止国人出海贸易,但欢迎外国人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行。

海禁

闭关锁国

“闭关锁国”既禁止国人出海贸易也限制外商来华贸易。

严格限制

绝对禁止

闭关锁国则主要是对外的消极防卫措施

二、海上交通与海上危机

2.海上危机

明朝:

海禁

松弛

海禁

开禁

洪武时:严禁与外洋番人贸易

洪武后:严禁与渐松弛郑和下西洋为高潮

嘉靖时:厉行海禁防倭寇之患

万历时:始开海禁,允许海外贸易

明朝的海禁随着周围大环境的变化和时间的推移有着不同的政策重点, 时松时紧, 有着 “严禁”和 “弛禁”的分别 。

(3)1567年隆庆开关:隆庆帝时海禁政策有所松弛,实行有限度开放。①开放漳州月港;②推动银丝对流,促进东亚海上贸易发展。

(1)明朝初期:东南沿海倭寇日益猖獗。明太祖担心流亡海上敌对势力勾结倭寇,危及统治,实行海禁。

(2)明成祖时:恢复市舶司,从事朝贡贸易;

派郑和七下西洋,朝贡贸易、宗藩属关系进入鼎盛。

2.(2014·江苏高考·4)明隆庆初年,“抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩,易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,凡三十载,幸大盗不作,而海宇宴如。”这说明当时( )

A.官府废止明初以来“海禁” B.官府有条件地开放“海禁”

C.巡抚掌握对外贸易决策权 D.官方朝贡贸易体系已瓦解

高考链接:隆庆开关

【解析】题中材料没有反映官府废止明初以来“海禁”的信息,故A项错误;“请开市舶,……易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以……”表明官府有条件开放了“海禁”,故B项正确;“奉旨允行”表明皇帝掌握对外贸易决策权,故C项错误;“易只通东西二洋,不得往日本倭国”并不能表明传统的朝贡贸易体系已经瓦解,故D项错误。

B

二、海上交通与海上危机

3.(扬州市2022届高三考前调研)嘉靖三十四年,金都御史张濂上疏:“臣颇知海寇始木,始以海禁乍严,遂致猖獗……相机稍复海市之旧,不惟散已聚之党,而滨海穷民假此为生,又足以收未溃之人心。”这表明( )

A. 海寇的出现导致海禁的推行 B. 当时出现开放海禁的思潮

C. 政府意识到海禁的种种弊端 D. 海禁有利于保持社会稳定

B

【解析】材料“臣颇知海寇始木,始以海禁乍严,遂致猖獗”“相机稍复海市之旧,不惟散已聚之党”体现的是明朝金都御史张濂认为倭患起于海禁,主张开放海禁,B项正确,排除A项;当时政府并未认识到海禁的种种弊端,排除C项;材料体现的是海禁政策不利于社会稳定,排除D项。故选B项。

二、海上交通与海上危机

二、海上交通与海上危机

【探究】海疆新形势

材料一 滨海细民,以海禁过严,生理日促,转而为盗。——[明]赵文华

材料二 嘉靖中期,距哥伦布发现新大陆已有半个世纪,西欧商人借助新航路的开辟,不断用掠夺的白银与其他国家的商人进行经济贸易。但对于这一国际形势变迁,明朝仍局限于传统视野中,并未改变原有的“海禁”政策,仍对民间海外贸易采取打压态度。

——赵现海《贫寒天子与内敛的明代中国》

(1)材料一认为造成倭患的原因是什么 联系当时的现实状况,你从中得出哪些认识

作者认为“海禁”政策影响了百姓生计,导致其转而从盗。

认识:这反映了商品经济发展挑战现有海禁政策,说明任何政策的制定都应考虑百姓生计问题,百姓生活稳定才有社会的稳定。任何政策的制定都应顺应时代发展的潮流。

(2)根据材料二并结合当时世界经济发展的潮流,解读明代“海禁”政策的影响。

(3)与前代相比,明代所面临的边疆问题有何不同 原因是什么

“海禁”政策与大航海时代的全球经济一体化趋势相背离,使中国渐趋落后于世界潮流。

不同:以往边疆问题主要集中于北部边疆,是中国内部不同民族政权的冲突;明代东南沿海地区欧洲殖民者来华侵扰。原因:新航路开辟,欧洲殖民势力东来。

【探究】海疆新形势

二、海上交通与海上危机

材料一 滨海细民,以海禁过严,生理日促,转而为盗。——[明]赵文华

材料二 嘉靖中期,距哥伦布发现新大陆已有半个世纪,西欧商人借助新航路的开辟,不断用掠夺的白银与其他国家的商人进行经济贸易。但对于这一国际形势变迁,明朝仍局限于传统视野中,并未改变原有的“海禁”政策,仍对民间海外贸易采取打压态度。

——赵现海《贫寒天子与内敛的明代中国》

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆

地区 措施 特点

蒙古

西藏

东北

西北

有战有和、修长城、和议、册封、互市

封授;设立行都指挥司等机构;委任上层

设立奴儿干都司;封授女真部落首领官号

设土司,由各族酋长世袭任职,统领部属,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

修长城;设立陕西行都司,统制诸卫所

恩威并施

以夷治夷

因俗而治

多元一体

◆影响: ①维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;

②对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

明朝形势图(1433)

西南

三、内陆边疆与明清易代

2.明清易代

1616年

努尔哈赤统一女真,建立大金

1636年

1644年

1644(顺治帝)年

皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年,李自成攻占北京,崇祯帝自缢,明亡。

多尔衮率军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

张居正去世后的悲剧,终止了明朝最后的中兴,大明朝着不可逆转的方向颓废下去。天启年间宦官乱政、东林党争,内有天灾带来的农民起义,外有关外后金政权的对峙进攻。崇祯皇帝虽有心力挽狂澜,无奈积重难返,个人又刚愎自用,猜忌多心,造成君臣上下离心,终有吊死煤山,社稷倾覆的“甲申国变”。

第7讲

从明朝建立到清军入关和清朝前中期的鼎盛与危机

第四单元 明清中国版图的奠定及面临的挑战

五年高频考点

时间 全国卷 地方卷

2018 【Ⅰ】27·明代朝贡贸易 7浙江(11月)·密折制;14北京·军机处

2019 15北京·明朝的内阁; 24海南·清前期议政王大臣会议

2020 【Ⅲ】27·明代内阁制 6浙江·内阁;7浙江·六部;6上海·内阁 8浙江·清朝的边疆政策;24江苏·康熙 28浙江·康熙;7浙江(1月)·军机处

21海南·人口增长与农业发展 19北京·十三行

2021 【甲】42·明边疆治理—卫所 4天津·明君主专制强化 ; 4湖北·明代法律;28浙江·康乾盛世;19福建·康乾盛世

2022 【甲】41·明代海外贸易 5湖北·科举制;4山东·地方监察;5湖南·君主专制强化

本节时间跨度1368—1840年,分为三条主线:

(1)明清时期君主专制的强化;

(2)统一多民族国家的发展和巩固与反抗外来侵略

(3)社会经济和文化的继续发展 (第8讲内容)

章节概览

知识点一

从明朝建立到清军入关

一、明朝政治制度的变化

(一)明朝的建立

姓名:朱元璋【原名朱重八】

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年明王朝皇帝

开局:历史上出身最为贫寒的皇帝

1351年,元朝红巾军起义爆发。

1353年,朱元璋参加郭子兴领导的红巾军起义。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明。

同年,明军攻陷大都,元朝灭亡。

(二)明朝君主专制集权的加强

一、明朝政治制度的变化

思考:元朝至明朝中央机构最大的变化是什么?

朱元璋为什么要废宰相制度?

1.中央政治制度的变化

(1)强化君权:废丞相,设内阁

从“史料实证”角度理解明朝废丞相的原因

一、明朝政治制度的变化

材料一:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政……事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训》

材料二:(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

——《明史·胡惟庸传》

(1)原因

①直接原因:以胡惟庸案为契机废相;

②历史原因:明初承袭元制, 宰相权势过大,威胁皇权;

③根本原因:废相有利于皇帝大权独揽,稳固统治。

“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事”。

—(清)孙承泽

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

—朱元璋

一、明朝政治制度的变化

材料:废除宰相制度15年后,明太祖得意地总结道“……我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压(制相互牵制),事皆朝廷总之,所以稳当。”

加强皇权,防止权臣专权;使中央集权得以加强,社会得以稳定。

利

弊

①造成皇权过于集中,皇帝独断,不利于科学决策;②政务繁多,皇帝力不从心;③容易出现宦官干政(明后期明显,皇权高中集中的衍生物,不利于统治)。

朱元璋如何解决这个问题?

明太祖:置殿阁大学士以备顾问

从“史料实证”角度理解明朝废除丞相制度的影响

一、明朝政治制度的变化

【概念解析】

票拟:内阁学士将批阅建议写在纸上并贴在各奏疏的对面上进呈皇帝;

批红:皇帝用红字做批示,渐渐旁落到司礼监秉笔太监代批。

奠基 明太祖:殿阁大学士(侍从顾问)

出现 明成祖:文渊阁大学士(参与机务)

发展 明宣宗:内阁大学士(票拟权)

全盛 明神宗:权力大增(权压六部)

从“史料实证”角度理解明朝设内阁

从“史料实证”角度理解明朝设内阁的特征

一、明朝政治制度的变化

史料:祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任权力,与前代之宰相绝不相同。夫以无权之官,而欲强作有权之事,则势固必败;以有权之事,而必责于无权之官,则望更难酬。此从来阁臣之所以无完名也。 ——《明神宗实录》

内阁的特征 性质:向皇帝提供顾问的内侍机构。

内阁没有行政权,不能正式统帅六部,首辅并非中央最高行政长官;阁臣具有临

时性兼差。

内阁权力来源于皇帝的支持和信任,非制度和职位。

内阁票拟取决于皇帝的批红(不能真正制约皇权)。

内阁的设立实质反映了君主专制的加强(是其产物)。

存在宦官专权乱政的隐患。

依据材料并结合所学,概括内阁制的特征

【补充】内阁与宰相的区别

一、明朝政治制度的变化

角度 宰相制 内阁制

权力来源 宰相制度 皇帝信任

职责 参与决策国家大事 侍从顾问

任免 皇帝大臣商议,皇帝决定 直接由皇帝决定

权力 决策权行政权参与政治权; 权力来自于制度 票拟权;决策权在皇帝,

权力来自皇帝支持

对皇权影响 制约皇权 君主专制强化产物,

不能制约皇权

相同点:职责都是辅助皇帝处理全国政务

1.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

2.(2019·北京高考·15)明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

内阁与皇权矛盾重重,又始终屈服在皇权的重压下。

一、明朝政治制度的变化

A

D

4.《大明会典》是记载明代典章制度为主的官修史书,然而在该书中始终没有将“内阁”单列章目,仅将内阁职权附于翰林院(最高学术机构)之下。这主要是因为( )

A.内阁地位无足轻重 B.皇帝权力过度膨胀

C.内阁不是法定机构 D.阁臣多出自翰林院

C

3.(2020·浙江高考·7)论及有明一代的政府组织形式,有研究者认为“官府的正式组织与唐宋时期几无差别。处于最高级别的是军事机构、监察机构和行政机构。”从行政机构的角度看,与唐宋“几无差别”的是( )

A.丞相 B.内阁 C.六部 D.刺史

一、明朝政治制度的变化

C

材料 宰相制的废除,虽有力地防止了权臣专擅,却不能从根本上消除皇帝与朝臣之间的矛盾斗争。这就为宦官干政创造了条件。

—刘晓东《监阁共理与相权游移---明代监阁体制探赜》

根据材料指出宦官干政的原因?其干政的途径是什么?有何影响?

一、明朝政治制度的变化

(二)明朝君主专制集权的加强

1.中央政治制度的变化

(2)皇权异化:宦官专权

原因:皇帝利用宦官制约官僚集团,加强皇权。

影响:①依附于皇权,始终受制于皇权,是皇权强化的产物;

②一定程度上加强了皇权;

③导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧。

途径:掌管特务机构;司礼监批红。

【补充】明代宦官的权力:

①内廷宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力。

②负责提督特务机构东厂和锦衣卫

③对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

无论是阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质都是出自皇权,实质上都是专制皇权不断加强的产物 。

知识拓展:皇权的异变

所谓皇权异变,就是指本来是皇帝自己做的事情,发展到后来,皇帝反而受到他人支配。皇帝制度规定了皇权的不可分割性和不可转让性,但是,当昏耄老朽、襁褓小儿乃至低能白痴身居帝位时,皇权必然以各种形式被转移,被分割,出现皇权异变。其主要形式有外戚干政、

宦官专权、权臣专政等,它们是皇权的赘生物。

出现皇权异变的主要原因在于皇帝制度本身的

缺陷,儒家思想的异化和储君生活环境的变化。

皇权的异变

(1)外戚干政:外戚指君主的母族、妻族,如汉朝;

(2)宦官专权:宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。

(3)权臣专政:权臣,指有权势之臣,权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官。如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等

5.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·27)明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

一、明朝政治制度的变化

【解析】明初,为防止宦官专权乱政朱元璋严禁宦官读书识字,明中后期皇帝以司礼监的太监牵制内阁,使宦官读书识字逐渐制度化,并导致太监的权力越来越大,成为事实上的宰相,甚至是事实上的皇帝,故A项正确;B项错误,不符合史实;明代中后期,内阁的议政功能并未丧失,同时宦官也并不总是掌握决策权力。内阁与司礼监太监之间相互牵制,权力呈现动态分布。故而排除CD

A

6.(2021·天津高考·4)明初“立中书省以总天下之文治”,胡惟庸任丞相时,“生杀黜陟,或不奏径行”。朱元璋以“擅权植党”罪名诛杀胡惟庸,取消中书省。造成丞相“擅权”的根本原因是( )

A.丞相个人贪权揽政 B.制度导致权力失衡

C.中央集权受到削弱 D.君主专制逐步强化

一、明朝政治制度的变化

B

一、明朝政治制度的变化

(二)明朝君主专制集权的加强

2.地方行政区划的变动:

承宣布政使司 (民政、财政)

提刑按察使司( 司法、监察)

布政使司下设府、县二级地方政权。后朝廷向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。明中叶后又设文官总督、巡抚,职权在三司之上,代表中央到该地区直接节制三司,统一征调军队、军粮物资,集中指挥。明代的督抚,还不是以省为单位的固定辖区,具有临时性,多担任军事方面的职责。

今布政使视古之牧伯,其任甚重,在承流宣化通达民情也。若上德不下究,下情不上达,远迩乖隔,上下不亲,民不可得而治矣。

——余继登《皇明典故纪闻》

三司分立,互不统属,相互牵制,增强了中央对地方的控制,加强了君主专。

缺乏统一协调行政效率低下

总督巡抚制度

(1)废行省,设三司,建立督抚制度

7.(2016·全国Ⅰ卷高考·27)明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于( )

A.扩大地方行政权力 B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限 D.缓解中央与地方的对立

【解析】巡抚虽然成为地方最高行政长官,但材料没有反映其行政权力的扩大,故A项错误;明初地方分设三司,分权的同时也导致地方行政效率降低,巡抚成为三司之上的地方最高行政长官,有助于提高地方行政效率,故B项正确;材料没有体现三司、巡抚与六部的关系,因此不能说明六部的权限被削弱,故C项错误;派遣巡抚不能体现地方行政权力的扩大,因此没有反映出中央与地方对立的缓解,故D项错误。

B

高考链接:巡抚

一、明朝政治制度的变化

一、明朝政治制度的变化

明初废行省,设三司(“三司”分权,互不统辖,分别只听命于中央号令)——加强中央集权,影响地方行政效率

明中期,设立巡抚与总督,由中央临时派遣,节制一省或几省军政。——效率提高,加强管理。

清朝:总督、巡抚为掌握行政、军事、监察大权的高级地方官员

晚清:在镇压太平天国及兴办洋务运动的过程中,汉族督抚的政治、经济、军事的权力进一步膨胀,严重影响中央集权

(1)废行省,设三司,建立督抚制度

2.地方行政区划的变动:

8.1900年,在清政府对八国宣战后,东南省份的一些督抚拒绝接受朝廷命令,他们组织东南互保,与外国领事达成协议,允诺保护外国人的生命财产,列强承诺不派兵进入东南省份。东南互保反映出( )

A.清朝统治土崩瓦解 B.列强对中国东南控制较强

C.满汉矛盾日益尖锐 D.晚清地方督抚势力的高涨

D

督抚在抑制武臣之专横、维护中央集权、整饬武备、巩固边防等方面起了重要作用。不仅在地方政治体制方面出现了新的制衡关系,而且由于督抚的“双层性”,从而使中央和地方之间也出现了新的权力制衡机制。

一、明朝政治制度的变化

(二)明朝君主专制集权的加强

2.地方行政区划的变动:

(2) 设五军都督府,建立卫所制度

五军都督府和兵部都听命于皇帝,五军都督府有统兵权而无调兵权,兵部拥有调兵权而无统兵权,二者互不统属。

卫所:军队编制,明代自京师达于郡县,皆设立卫、所,外统于都司,内统于五军都督府。也就是说,卫、所分属于各省的都指挥使司,各省的都指挥使司又由中央的五军都督府划片管辖。都指挥使司下辖若干个卫,卫下辖一定数量的千户所和百户所。明朝中后期该制度趋于废弛。

明代的卫所兵制,实乃吸取中国历史屯田经验,是一种寓兵于农,守屯结合的建军制度。朱元璋说:“吾养兵百万,不费百姓一粒米。”

补充:张居正改革

(一)背景:时代呼唤——①政治腐败、财政亏空,统治危机不断加深

皇室开支膨胀:嘉靖中期以后,每年财政超支100余万两白银

《明宪宗元宵行乐图卷》

歌舞升平背后,隐藏由盛转衰的危机。

蒙古两部

瓦剌

鞑靼

倭

寇

猖

獗

葡占澳门

蒙古贵族南下劫掠

嘉靖帝在位45年间就被劫掠30多次。

(一)背景:时代呼唤——②边防废弛

补充:张居正改革

北京明十三陵中的定陵

明神宗朱翊钧,明朝第十三代皇帝,年号万历。神宗即位时,年仅10岁,由张居正辅政。

(一)背景:时代呼唤——③明神宗的支持

补充:张居正改革

(二)改革措施:

补充:张居正改革

类型 举措 具体内容 效果与影响

政治 实行考成法 整顿吏治 尊主权,课吏职 信赏罚、一号令 大大提高了办事效率,为各项改革措施铺平了道路。

经济 清丈田亩 推行一条鞭法 ①1578年开始,清查大量隐匿遗漏田地; ②将田赋、徭役和杂税合并,折成银两,分摊在田亩上,以田亩为征税标准。 ①使政府控制的纳税田地面积大幅增加;②限制豪强地主盘剥,减轻农民的负担;③促进商品经济发展和货币流通。

军事 ①“内修防备” ②“外示羁縻” ①起用边将,操练兵马; ②增修、加固长城; ③改善汉蒙关系:封贡、互市。 ①使边塞得到开发;

②蒙汉之间相互熏染融合;

③统一的多民族国家得到进一步巩固和发展。

(三)影响

补充:张居正改革

1.改革成效:新政与盛世

张居正执政十年是明中后期最有生气的时期,凭着一己之力为大明续命70余年。

2.最终结局:毁于一旦

失败根本原因:封建制度的腐朽;威胁皇权。

皇帝朱翊钧对首辅张居正的态度,微妙而复杂,由先前尊崇备至,言听计从,一变而为深恶痛绝,全盘否定。

独裁者的心理活动令人琢磨不透,拿捏不准,不过有一点是可以断定的,绝对不能容忍威权震主的大臣,即使暂时容忍,最终还是要报复清算。

对于朱翊钧而言,十年来,这位威严的首辅兼帝师对他管束过严,干涉过多,甚至对他的宫闱生活也说三道四,使他不敢随心所欲。故而后世评价张居正“独记江陵震主之威,有骖乘[cān chéng]之萌,而不自觉也”。

——樊树志著.重写晚明史:新政与盛世.中华书局.2018:276.

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

选拔:明朝科举考试分为乡试、会试、与殿试三级。明朝科举考试采取南北卷制。

[八股取士:明代成化(明宪宗)以后,用排偶文体阐发经义的科举考试之法。考试命题专取四书五经,写作时必须遵循程朱理学的有关解释,严重束缚了学子的思想与才华。]

1.改革科举制:八股取士

一、明朝政治制度的变化

1.改革科举制:八股取士

八股文是一种格式化的答卷,这使他们能够有相对固定的评卷参照,以八股取士实际便是由此而形成的。……考试规范化是考试制度发展的必然结果,是一种进步........以八股文为考试规定,这就要求应试人必须去作政论文字,而不能随意去做任何其他形式的文字。而一般来说,政论文字对于考生写作能力和逻辑思维能力等方面的考察较之其他文章形式要更加有力,由此而论,八股文虽然有其束缚人们思想的一个方面,但其仅仅作为试卷的要求则是有道理的。

——白寿彝主编《中国通史》

(三)官员的选拔与管理

考察包括外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察,重在查处官员的贪、酷和不作为。

明朝改御史台为都察院,罢谏院,设六科给事中,成为六部的独立监察机构,科道并立。地方设十三道巡按御史和各省提刑按察司,同时设督抚,形成地方三重临察网络。

考满是对官员任职期满的考核。官员任现职满三年称“初考”,满六年称“再考”,满九年称“通考”。考核结果分称职、平常、不称职三等,是决定官员正常升迁或降、调的依据。

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

2.考核:明朝考核有考满和考察。

3.监察

黄册保证徭役的征发

保证田赋的收入

(1)户籍制度:

明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

黄册(保证徭役的征发)和鱼鳞图册(保证田赋的收入)互为补充。户籍在国家财政收入中的作用日益下降。

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

4.户籍制度与社会治理

管理民众的 基层组织

基层民众的自我管理与相互监督机制

(2)基层组织与社会治理

(3)社会救济与优抚政策:慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

十家牌法(王守仁),要求十家总编为一牌,开列各户姓名,由十家轮流收掌,每日沿门按牌察看动静,发现有面生可疑之人,就向官府举报。

明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

一、明朝政治制度的变化

(三)官员的选拔与管理

4.户籍制度与社会治理

1.对外交往:郑和下西洋

泰 国

马来西亚马六甲

也门亚丁湾

肯尼亚蒙巴萨

沙特阿拉伯

孟加拉

郑和七下西洋:首航始于1405年,末航终于1433年。

依据下图并结合所学,概括郑和下西洋的特点。

为什么能下西洋?

制度、统治者、国力(经济、军事、航海技术)

二、海上交通与海上危机

特点:

以政治目的为主;以和平交往为主;

持续时间长、范围广、规模大;

尊重各国各民族的风土人情;

突出“朝贡贸易”。

二、海上交通与海上危机

为什么葡、西、荷无法理解?

葡、西、荷:追求黄金。中国:宣扬国威。

所有来中国朝贡的国家中,只有朝鲜贡来的东西可能比得到的赏赐多,而其他所有朝贡的国家,得到的赏赐远远大于带来的贡品。一次朝贡中,得到“500%甚至600%的利润回报是不足为奇的。

——据(日)朝仓弘教《世界海关和关税史》整理

1.对外交往:郑和下西洋

如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

二、海上交通与海上危机

1.对外交往:郑和下西洋

材料:郑和下西洋是中国人民对世界航海事业的巨大贡献,它促进了古代中国与东南亚国家之间友好往来、伊斯兰教在东南亚传播、华人移入与开发东南亚,是古代中国与东南亚友好关系史的顶峰。郑和下西洋为以后中国与东南亚国家的交往确立一些不成文的准则,至今仍影响深远。

——王付兵《郑和下西洋在古代中国与东南亚关系史中的地位》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。源于宋代,盛于明清,止于马关;(1895《马关条约》)。

构建东亚文化圈 推动华人迁移 构建良好国际关系 团结友睦邻邦

(1)积极:

(2)消极:

给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续。

二、海上交通与海上危机

对比 郑和下西洋 新航路开辟

时间与规模不同

目的不同

性质不同

影响和后果不同

1.对外交往:郑和下西洋

郑和下西洋在时间上比新航路开辟早半个世纪,规模、航海次数、船队规模和数量、船员配备都要强,这说明中国人民有足够的能力和胆略征服海洋

主要为政治目的,宣扬国威,加强与海外联系,以和平友好为主要形式

主要为经济目的,侵占海外殖民地,掠夺财货,进行资本原始积累

是各国的友好使者

属于殖民扩张活动

增强了中国与亚非国家人民的友谊,促进了经济文化交流。同时,还恢复了朝贡关系。贡赐式的贸易是违背经济规律的,对中国新的经济形态产生未起直接作用。

引起了价格革命和商业革命,成为原始积累的重要来源,促进了欧洲资本主义的成长和资本主义时代的到来。

二、海上交通与海上危机

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·27)图6中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖隧厚赐外国使臣。这表明当时( )

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

B

【解析】由题中所给的绘画看不出其与传统绘画的区别,故排除A项;郑和下西洋是官方组织的朝贡贸易,海禁政策主要是禁止民间私自出海贸易,由材料无法得出海禁政策解除的信息,故排除C项;明朝君臣认为“这就是中国传说中的‘麒麟’”,这属于中国传统观念,没有推动传统观念的更新,故排除D项;明朝君臣对朝贡贸易贡品的认识不是很清楚,遂用传统文化来对其加以解读,认为它就是传说中的“麒麟”,故B项正确。

二、海上交通与海上危机

2.海上危机

明《抗倭图卷》(局部)

倭寇与殖民者 倭寇 起自元末,明初禁海。

戚继光、俞大猷连续重创倭寇,东南沿海稳定,放松对私人海外贸易的限制。

殖民者 16C中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权,荷兰和西班牙先后占据台湾岛南部和北部。

1662年郑成功赶走荷兰人,收复台湾。

“海禁”与闭关锁国政策

含义

“海禁”是禁止国人出海贸易,但欢迎外国人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行。

海禁

闭关锁国

“闭关锁国”既禁止国人出海贸易也限制外商来华贸易。

严格限制

绝对禁止

闭关锁国则主要是对外的消极防卫措施

二、海上交通与海上危机

2.海上危机

明朝:

海禁

松弛

海禁

开禁

洪武时:严禁与外洋番人贸易

洪武后:严禁与渐松弛郑和下西洋为高潮

嘉靖时:厉行海禁防倭寇之患

万历时:始开海禁,允许海外贸易

明朝的海禁随着周围大环境的变化和时间的推移有着不同的政策重点, 时松时紧, 有着 “严禁”和 “弛禁”的分别 。

(3)1567年隆庆开关:隆庆帝时海禁政策有所松弛,实行有限度开放。①开放漳州月港;②推动银丝对流,促进东亚海上贸易发展。

(1)明朝初期:东南沿海倭寇日益猖獗。明太祖担心流亡海上敌对势力勾结倭寇,危及统治,实行海禁。

(2)明成祖时:恢复市舶司,从事朝贡贸易;

派郑和七下西洋,朝贡贸易、宗藩属关系进入鼎盛。

2.(2014·江苏高考·4)明隆庆初年,“抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩,易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,凡三十载,幸大盗不作,而海宇宴如。”这说明当时( )

A.官府废止明初以来“海禁” B.官府有条件地开放“海禁”

C.巡抚掌握对外贸易决策权 D.官方朝贡贸易体系已瓦解

高考链接:隆庆开关

【解析】题中材料没有反映官府废止明初以来“海禁”的信息,故A项错误;“请开市舶,……易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以……”表明官府有条件开放了“海禁”,故B项正确;“奉旨允行”表明皇帝掌握对外贸易决策权,故C项错误;“易只通东西二洋,不得往日本倭国”并不能表明传统的朝贡贸易体系已经瓦解,故D项错误。

B

二、海上交通与海上危机

3.(扬州市2022届高三考前调研)嘉靖三十四年,金都御史张濂上疏:“臣颇知海寇始木,始以海禁乍严,遂致猖獗……相机稍复海市之旧,不惟散已聚之党,而滨海穷民假此为生,又足以收未溃之人心。”这表明( )

A. 海寇的出现导致海禁的推行 B. 当时出现开放海禁的思潮

C. 政府意识到海禁的种种弊端 D. 海禁有利于保持社会稳定

B

【解析】材料“臣颇知海寇始木,始以海禁乍严,遂致猖獗”“相机稍复海市之旧,不惟散已聚之党”体现的是明朝金都御史张濂认为倭患起于海禁,主张开放海禁,B项正确,排除A项;当时政府并未认识到海禁的种种弊端,排除C项;材料体现的是海禁政策不利于社会稳定,排除D项。故选B项。

二、海上交通与海上危机

二、海上交通与海上危机

【探究】海疆新形势

材料一 滨海细民,以海禁过严,生理日促,转而为盗。——[明]赵文华

材料二 嘉靖中期,距哥伦布发现新大陆已有半个世纪,西欧商人借助新航路的开辟,不断用掠夺的白银与其他国家的商人进行经济贸易。但对于这一国际形势变迁,明朝仍局限于传统视野中,并未改变原有的“海禁”政策,仍对民间海外贸易采取打压态度。

——赵现海《贫寒天子与内敛的明代中国》

(1)材料一认为造成倭患的原因是什么 联系当时的现实状况,你从中得出哪些认识

作者认为“海禁”政策影响了百姓生计,导致其转而从盗。

认识:这反映了商品经济发展挑战现有海禁政策,说明任何政策的制定都应考虑百姓生计问题,百姓生活稳定才有社会的稳定。任何政策的制定都应顺应时代发展的潮流。

(2)根据材料二并结合当时世界经济发展的潮流,解读明代“海禁”政策的影响。

(3)与前代相比,明代所面临的边疆问题有何不同 原因是什么

“海禁”政策与大航海时代的全球经济一体化趋势相背离,使中国渐趋落后于世界潮流。

不同:以往边疆问题主要集中于北部边疆,是中国内部不同民族政权的冲突;明代东南沿海地区欧洲殖民者来华侵扰。原因:新航路开辟,欧洲殖民势力东来。

【探究】海疆新形势

二、海上交通与海上危机

材料一 滨海细民,以海禁过严,生理日促,转而为盗。——[明]赵文华

材料二 嘉靖中期,距哥伦布发现新大陆已有半个世纪,西欧商人借助新航路的开辟,不断用掠夺的白银与其他国家的商人进行经济贸易。但对于这一国际形势变迁,明朝仍局限于传统视野中,并未改变原有的“海禁”政策,仍对民间海外贸易采取打压态度。

——赵现海《贫寒天子与内敛的明代中国》

三、内陆边疆与明清易代

1.内陆边疆

地区 措施 特点

蒙古

西藏

东北

西北

有战有和、修长城、和议、册封、互市

封授;设立行都指挥司等机构;委任上层

设立奴儿干都司;封授女真部落首领官号

设土司,由各族酋长世袭任职,统领部属,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军兵。

修长城;设立陕西行都司,统制诸卫所

恩威并施

以夷治夷

因俗而治

多元一体

◆影响: ①维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;

②对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

明朝形势图(1433)

西南

三、内陆边疆与明清易代

2.明清易代

1616年

努尔哈赤统一女真,建立大金

1636年

1644年

1644(顺治帝)年

皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年,李自成攻占北京,崇祯帝自缢,明亡。

多尔衮率军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

张居正去世后的悲剧,终止了明朝最后的中兴,大明朝着不可逆转的方向颓废下去。天启年间宦官乱政、东林党争,内有天灾带来的农民起义,外有关外后金政权的对峙进攻。崇祯皇帝虽有心力挽狂澜,无奈积重难返,个人又刚愎自用,猜忌多心,造成君臣上下离心,终有吊死煤山,社稷倾覆的“甲申国变”。

同课章节目录