纲要(下)第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 16:56:45 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第八单元 第20课

社会主义国家的

发展与变化

勃列日涅夫照片

壹

重要名词

赫鲁晓夫改革、收购制、义务交售制、苏共二十大、“新经济体制”、八一九事件、南斯拉夫改革、“和平演变”

贰

课程标准

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题

本课

重点

苏联的发展、

改革与解体

壹

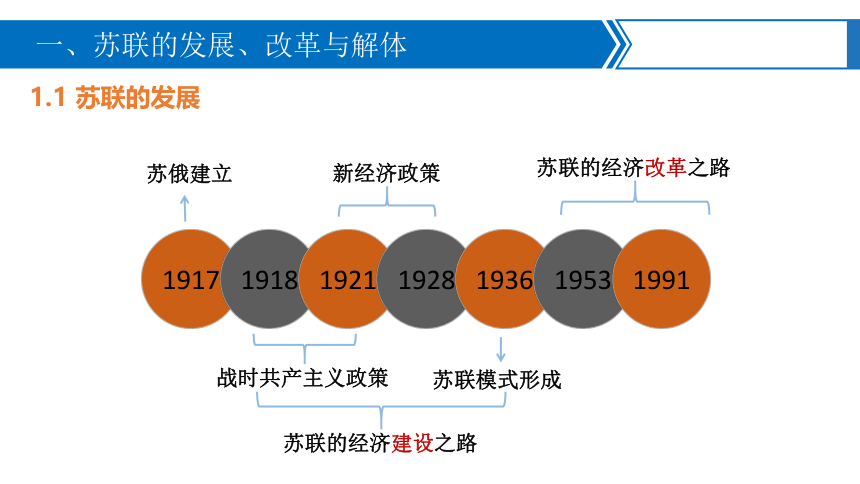

苏俄建立

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式形成

苏联的经济建设之路

苏联的经济改革之路

一、苏联的发展、改革与解体

1.1 苏联的发展

一、苏联的发展、改革与解体

1.1 苏联的发展

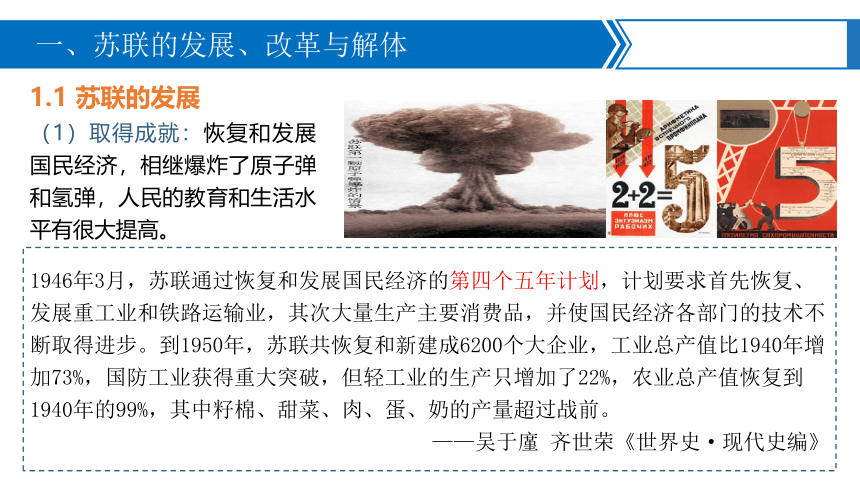

(1)取得成就:恢复和发展国民经济,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平有很大提高。

1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

一、苏联的发展、改革与解体

1.1 苏联的发展

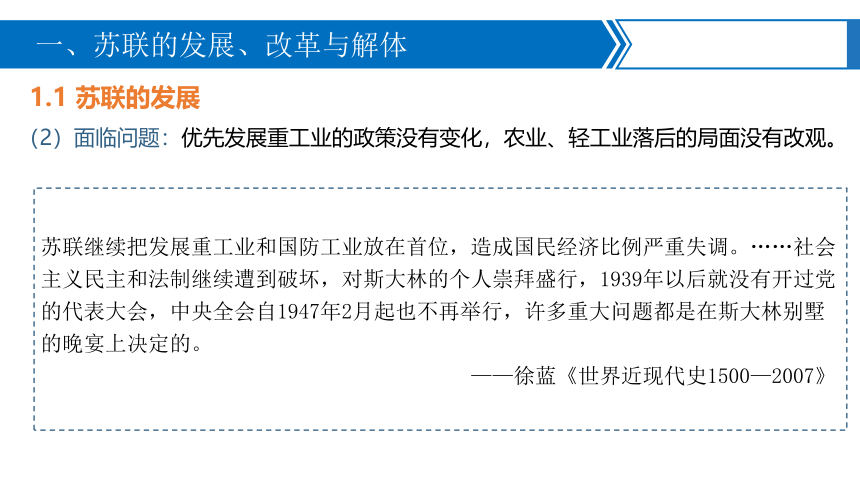

苏联继续把发展重工业和国防工业放在首位,造成国民经济比例严重失调。……社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行,1939年以后就没有开过党的代表大会,中央全会自1947年2月起也不再举行,许多重大问题都是在斯大林别墅的晚宴上决定的。

——徐蓝《世界近现代史1500—2007》

(2)面临问题:优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

4

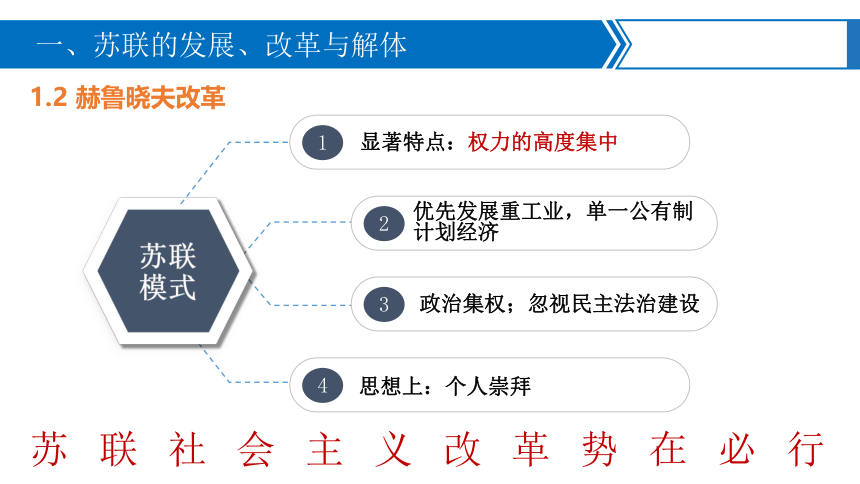

思想上:个人崇拜

2

优先发展重工业,单一公有制计划经济

3

政治集权;忽视民主法治建设

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

苏联

模式

1

显著特点:权力的高度集中

苏联社会主义改革势在必行

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

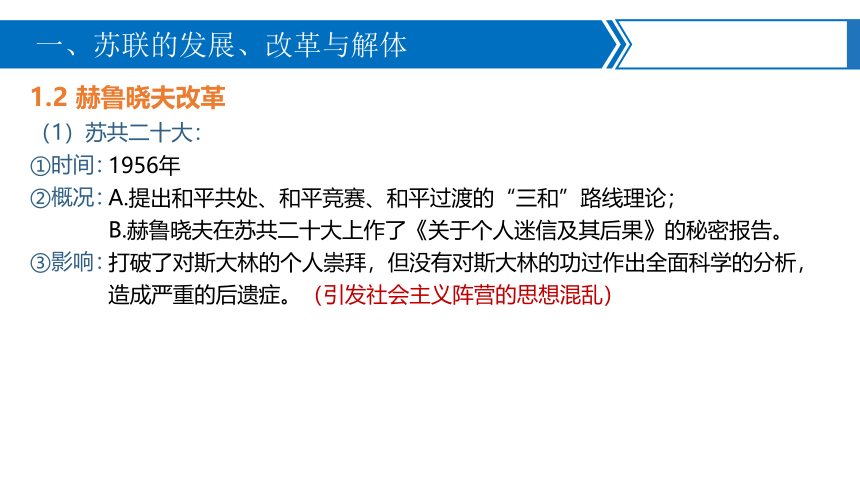

(1)苏共二十大:

①时间:

②概况:

③影响:

1956年

A.提出和平共处、和平竞赛、和平过渡的“三和”路线理论;

B.赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。(引发社会主义阵营的思想混乱)

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

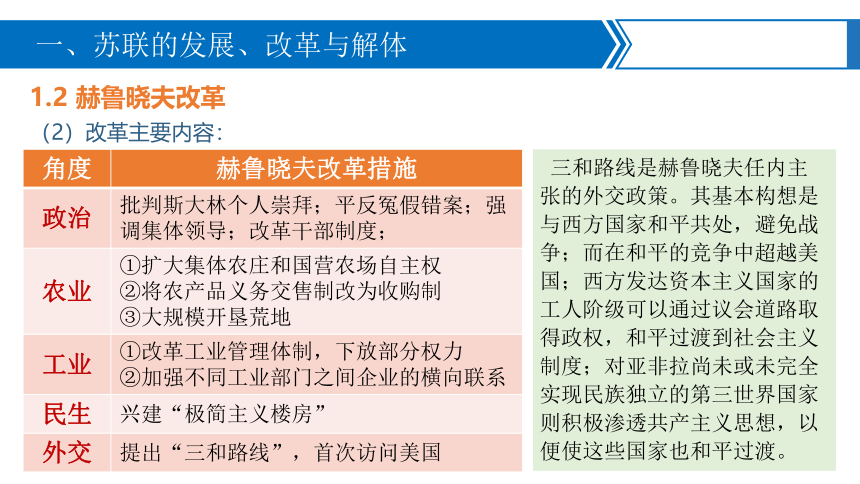

(2)改革主要内容:

角度 赫鲁晓夫改革措施

政治 批判斯大林个人崇拜;平反冤假错案;强调集体领导;改革干部制度;

农业 ①扩大集体农庄和国营农场自主权

②将农产品义务交售制改为收购制

③大规模开垦荒地

工业 ①改革工业管理体制,下放部分权力

②加强不同工业部门之间企业的横向联系

民生 兴建“极简主义楼房”

外交 提出“三和路线”,首次访问美国

三和路线是赫鲁晓夫任内主张的外交政策。其基本构想是与西方国家和平共处,避免战争;而在和平的竞争中超越美国;西方发达资本主义国家的工人阶级可以通过议会道路取得政权,和平过渡到社会主义制度;对亚非拉尚未或未完全实现民族独立的第三世界国家则积极渗透共产主义思想,以便使这些国家也和平过渡。

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

(2)评价:

①积极性:

A.经济体制:改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效;

B.农业:推进农业发展,耕地面积和粮食产量有所增加;

C.工业:1957年成功发射世界上第一颗人造地球卫星,标志人类进入航天时代。

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。 ——《俄国史》

◎赫鲁晓夫墓碑

◎1961年4月加加林乘坐东方1号宇宙飞船,完成了世界上首次载人宇宙飞行。

◎1957年苏联成功发射了第一颗人造地球卫星

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

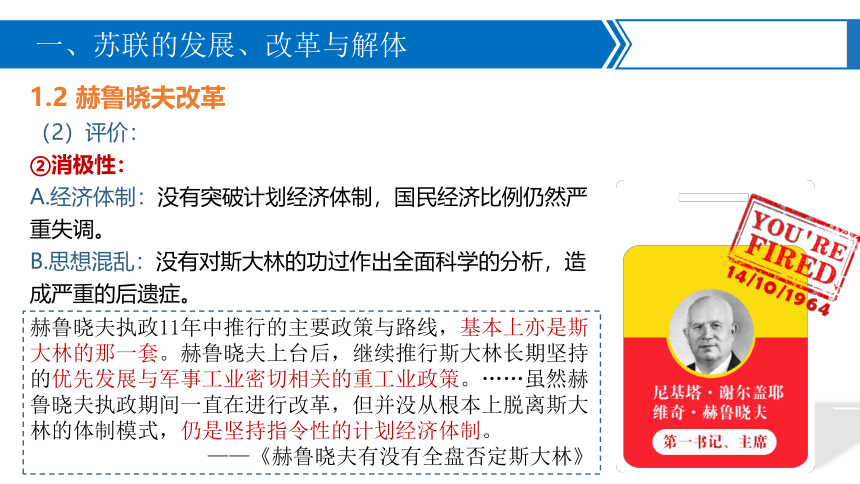

(2)评价:

②消极性:

A.经济体制:没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

B.思想混乱:没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

赫鲁晓夫执政11年中推行的主要政策与路线,基本上亦是斯大林的那一套。赫鲁晓夫上台后,继续推行斯大林长期坚持的优先发展与军事工业密切相关的重工业政策。……虽然赫鲁晓夫执政期间一直在进行改革,但并没从根本上脱离斯大林的体制模式,仍是坚持指令性的计划经济体制。

——《赫鲁晓夫有没有全盘否定斯大林》

一、苏联的发展、改革与解体

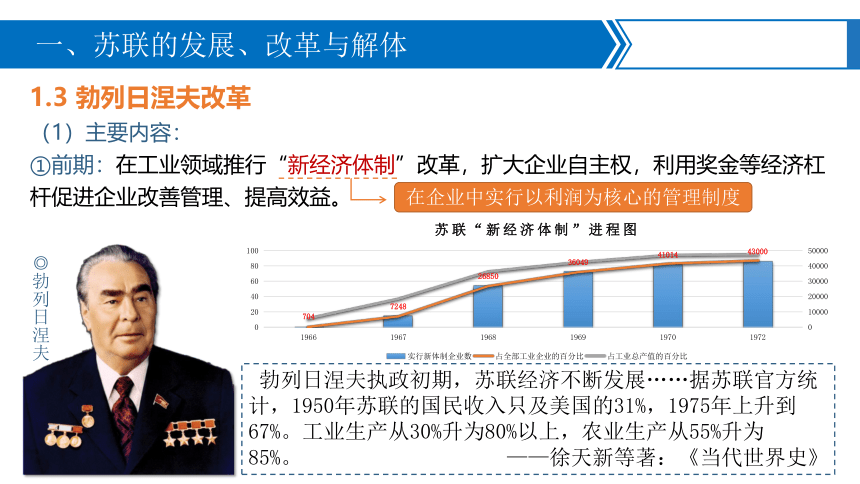

1.3 勃列日涅夫改革

(1)主要内容:

①前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展……据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。 ——徐天新等著:《当代世界史》

在企业中实行以利润为核心的管理制度

◎勃列日涅夫

一、苏联的发展、改革与解体

1.3 勃列日涅夫改革

(1)主要内容:

②后期:树立个人迷信,专断作风严重;与美国进行军备竞赛

◎勃列日涅夫

勃列日涅夫时期历年军费开支表

一、苏联的发展、改革与解体

1.3 勃列日涅夫改革

(2)评价:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

原因:没有触及所有制问题,只在管理上下功夫

勃列日涅夫改革实际上是在计划经济体制的框架内,有限地利用市场机制,以行政手段为主,经济手段为辅来管理经济。勃列日涅夫的改革在当时曾一度取得了明显效果,促进了苏联经济的发展,使苏联的国家实力和国际影响力在其执政时期都达到鼎盛。

一、苏联的发展、改革与解体

1.4 戈尔巴乔夫改革

(1)时间:1985年

(2)内容:

①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用;(加速发展战略)

◎54岁的戈尔巴乔夫当选总书记

国内根本经济改革的目标是:在最近2至3年内保证从过分集中的行政管理体制过渡到民主的、主要是以经济方法、以集中和自我管理体制。

——戈尔巴乔夫

一、苏联的发展、改革与解体

1.4 戈尔巴乔夫改革

(1)时间:1985年

(2)内容:

②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,

③思想:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

(3)结果:经济改革成效甚微,政治改革造成思想混乱,民族主义随之兴起。

1988年6月28日-7月1日,举行了苏共第十九次代表会议。会议中心议题是讨论政治体制改革。戈尔巴乔夫在报告中首次完整地提出“人道的、民主的社会主义”的概念,并把“社会主义多元论”、“民主化”和“公开性”作为三大“革命性倡议”。会议通过了相应的决议,决定把一切权力归还苏维埃,并成立由全民直接选举产生的国家最高权力机构——人民代表大会,再由它选举组成最高苏维埃作为人代会的常设机关。……1990年3月召开的第三次人代会决定,修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。戈尔巴乔夫在会上当选为苏联首任总统。

——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史》

一、苏联的发展、改革与解体

1.4 戈尔巴乔夫改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 1953-1964 1966-1977 1985-1991

侧重

结果

败因

相同点 农业

工业

前期经济,后期政治

取得一定的成就,最后失败

失败

未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补

进行根本性改革,但背离社会主义方向

①目的:解决苏联模式的弊端;

②内容:在农业、工业方面进行调整;

③结果:成效都不显著,可以说是失败的改革

一、苏联的发展、改革与解体

1.5 苏联解体

苏联解体

1990.03

立陶宛率先独立

1990.06

俄罗斯发布主权宣言,其他加盟共和国纷纷效仿

1991.12.23

苏联解体

1991.08.19

几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,失败

一、苏联的发展、改革与解体

1.5 苏联解体

【课堂探究】苏联解体的原因与启示

原因:

①历史原因:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正。

②现实原因:戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

③外部原因:西方资本主义国家的“和平演变”战略。

④导火线:八一九事件。

八一九事件(又称苏联政变,1991年8月19日-1991年8月21日)是发生在前苏联的一次政变事件。由于戈尔巴乔夫一系列政治上的举措引起了苏共强硬派的不满,亚纳耶夫软禁戈尔巴乔夫并发动政变,取得对苏联的控制。在叶利钦和俄罗斯联邦其他领导人的号召下,戈尔巴乔夫恢复苏联总统权力,政变仅持续三天便宣告失败。

一、苏联的发展、改革与解体

1.5 苏联解体

【课堂探究】苏联解体的原因与启示

启示:

①社会主义建设应以解放生产力、发展生产力,提高人民生活水平为中心。

②建设社会主义必须从本国国情出发,遵循经济发展的客观规律,促进国民经济各部门协调发展。

③社会主义国家必须注重执政党的建设。

④加强社会主义民主和法治建设,处理好各民族之间的关系。

⑤改革是社会主义制度保持生机和活力的有效途径。

⑥要警惕西方国家对社会主义国家的“和平演变”。

⑦坚持中国共产党的领导,坚持社会主义道路。

东欧的社会主义建设、改革

和剧变

贰

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.1 东欧的社会主义建设

(1)背景:第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

(2)成就:恢复了遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

(3)问题:东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

“东欧”作为政治地理概念,是指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的八个国家……这些国家在第二次世界大战后曾经按照苏联模式建立起社会主义制度,并与苏联结盟,成为社会主义阵营的成员。

——王斯德主编《世界通史》

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.2 东欧的社会主义改革

(2)其他国家改革:希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路。

(3)南斯拉夫改革

①措施:1950年起,建立了社会主义自治制度,权力下放。

②影响:

材料一:南斯拉夫实行社会主义自治制度取得了显著的成就。从 1954年到1980年社会总产值年平均增长率为6.5%,其中工业增长率达到9.l%,农业的发展速度较快,一度居于世界前列,人民生活水平也有显著提高。

材料二:随着南斯拉夫自治制度的发展和联邦制的改革,权力越来越多转移到共和国和自治省,并逐渐演变为“多中心的国家主义”和“经济民族主义”,造成了经济的地区分割和极大的浪费。

——许万明《前南斯拉夫解体的经济根源》

A.积极:调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

B.局限:导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家分裂埋下隐患。

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.2 东欧的社会主义改革

(3)其他东欧国家改革

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

“布拉格之春”

◎苏联坦克开进布拉格

“一五”计划后,经济迅速发展

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.3 东欧剧变

(1)原因:

①根源:东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚;

②内部:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡;

③外部:在苏联鼓励东欧改革及西方“和平演变”战略的影响;

④思想:东欧执政的领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

80年代末、90年代初东欧各国的剧烈变化是多种因素促成的,其中,长期以来困扰东欧国家的苏联模式体制的弊端和要求冲破旧体制的改革潮流所构成的矛盾、苏联用强制手段对东欧实行霸权统治和东欧要求民族独立自主所构成的矛盾是酿成东欧变局的历史根源和深层原因,而苏联的戈尔巴乔夫改革是把上述两对矛盾所蕴含的能量释放出来的催化剂,同时,西方国家在这个过程中也起了推波助澜的作用。

——王斯德主编《世界通史》

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.3 东欧剧变

(2)实质:社会政治经济制度急剧变化,由社会主义国家转变为资本主义国家

◎东欧剧变示意图

类型 主要表现

变化相对平稳

发生流血冲突

国家实现统一

国家最终解体

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚

罗马尼亚

民主德国并入联邦德国

捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家

南斯拉夫经过激烈内战,最终解体

中国社会主义

的发展

叁

三、中国社会主义的发展

3.1 改革开放前

(1)社会主义制度建立

①1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟年中国历史新纪元。

②1954年,第一届全国人民代表大会制定《中华人民共和国宪法》。

③1956年底,中国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

(2)全面建设社会主义时期

①成就:取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

②意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性意义,为开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

三、中国社会主义的发展

3.2 十一届三中全会后的改革历程

1978

十一届三中全会

经济体制改革

1980

对外开放:

建立经济特区

1984

城市经济体制改革

1992

南方谈话

姓资姓社

十四大

21世纪

完善社会主义市场经济

三、中国社会主义的发展

3.2 十一届三中全会后的改革历程

(1)背景:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

(2)成就:

①经济体制改革:以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

②国际影响力:到2018年,中国的国内生产总值稳居世界第二位,对世界经济增长贡献接近30%,外汇储备稳居世界前列。

③国内建设:基础设施建设快速突进;农业现代化稳步推进;创新型国家建设成果丰硕。

(3)意义:

①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。

②深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

本课思维导图

第八单元 第20课

社会主义国家的

发展与变化

勃列日涅夫照片

壹

重要名词

赫鲁晓夫改革、收购制、义务交售制、苏共二十大、“新经济体制”、八一九事件、南斯拉夫改革、“和平演变”

贰

课程标准

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题

本课

重点

苏联的发展、

改革与解体

壹

苏俄建立

战时共产主义政策

新经济政策

苏联模式形成

苏联的经济建设之路

苏联的经济改革之路

一、苏联的发展、改革与解体

1.1 苏联的发展

一、苏联的发展、改革与解体

1.1 苏联的发展

(1)取得成就:恢复和发展国民经济,相继爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平有很大提高。

1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

一、苏联的发展、改革与解体

1.1 苏联的发展

苏联继续把发展重工业和国防工业放在首位,造成国民经济比例严重失调。……社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行,1939年以后就没有开过党的代表大会,中央全会自1947年2月起也不再举行,许多重大问题都是在斯大林别墅的晚宴上决定的。

——徐蓝《世界近现代史1500—2007》

(2)面临问题:优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

4

思想上:个人崇拜

2

优先发展重工业,单一公有制计划经济

3

政治集权;忽视民主法治建设

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

苏联

模式

1

显著特点:权力的高度集中

苏联社会主义改革势在必行

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

(1)苏共二十大:

①时间:

②概况:

③影响:

1956年

A.提出和平共处、和平竞赛、和平过渡的“三和”路线理论;

B.赫鲁晓夫在苏共二十大上作了《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。(引发社会主义阵营的思想混乱)

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

(2)改革主要内容:

角度 赫鲁晓夫改革措施

政治 批判斯大林个人崇拜;平反冤假错案;强调集体领导;改革干部制度;

农业 ①扩大集体农庄和国营农场自主权

②将农产品义务交售制改为收购制

③大规模开垦荒地

工业 ①改革工业管理体制,下放部分权力

②加强不同工业部门之间企业的横向联系

民生 兴建“极简主义楼房”

外交 提出“三和路线”,首次访问美国

三和路线是赫鲁晓夫任内主张的外交政策。其基本构想是与西方国家和平共处,避免战争;而在和平的竞争中超越美国;西方发达资本主义国家的工人阶级可以通过议会道路取得政权,和平过渡到社会主义制度;对亚非拉尚未或未完全实现民族独立的第三世界国家则积极渗透共产主义思想,以便使这些国家也和平过渡。

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

(2)评价:

①积极性:

A.经济体制:改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效;

B.农业:推进农业发展,耕地面积和粮食产量有所增加;

C.工业:1957年成功发射世界上第一颗人造地球卫星,标志人类进入航天时代。

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。 ——《俄国史》

◎赫鲁晓夫墓碑

◎1961年4月加加林乘坐东方1号宇宙飞船,完成了世界上首次载人宇宙飞行。

◎1957年苏联成功发射了第一颗人造地球卫星

一、苏联的发展、改革与解体

1.2 赫鲁晓夫改革

(2)评价:

②消极性:

A.经济体制:没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

B.思想混乱:没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

赫鲁晓夫执政11年中推行的主要政策与路线,基本上亦是斯大林的那一套。赫鲁晓夫上台后,继续推行斯大林长期坚持的优先发展与军事工业密切相关的重工业政策。……虽然赫鲁晓夫执政期间一直在进行改革,但并没从根本上脱离斯大林的体制模式,仍是坚持指令性的计划经济体制。

——《赫鲁晓夫有没有全盘否定斯大林》

一、苏联的发展、改革与解体

1.3 勃列日涅夫改革

(1)主要内容:

①前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展……据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。 ——徐天新等著:《当代世界史》

在企业中实行以利润为核心的管理制度

◎勃列日涅夫

一、苏联的发展、改革与解体

1.3 勃列日涅夫改革

(1)主要内容:

②后期:树立个人迷信,专断作风严重;与美国进行军备竞赛

◎勃列日涅夫

勃列日涅夫时期历年军费开支表

一、苏联的发展、改革与解体

1.3 勃列日涅夫改革

(2)评价:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

原因:没有触及所有制问题,只在管理上下功夫

勃列日涅夫改革实际上是在计划经济体制的框架内,有限地利用市场机制,以行政手段为主,经济手段为辅来管理经济。勃列日涅夫的改革在当时曾一度取得了明显效果,促进了苏联经济的发展,使苏联的国家实力和国际影响力在其执政时期都达到鼎盛。

一、苏联的发展、改革与解体

1.4 戈尔巴乔夫改革

(1)时间:1985年

(2)内容:

①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用;(加速发展战略)

◎54岁的戈尔巴乔夫当选总书记

国内根本经济改革的目标是:在最近2至3年内保证从过分集中的行政管理体制过渡到民主的、主要是以经济方法、以集中和自我管理体制。

——戈尔巴乔夫

一、苏联的发展、改革与解体

1.4 戈尔巴乔夫改革

(1)时间:1985年

(2)内容:

②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,

③思想:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

(3)结果:经济改革成效甚微,政治改革造成思想混乱,民族主义随之兴起。

1988年6月28日-7月1日,举行了苏共第十九次代表会议。会议中心议题是讨论政治体制改革。戈尔巴乔夫在报告中首次完整地提出“人道的、民主的社会主义”的概念,并把“社会主义多元论”、“民主化”和“公开性”作为三大“革命性倡议”。会议通过了相应的决议,决定把一切权力归还苏维埃,并成立由全民直接选举产生的国家最高权力机构——人民代表大会,再由它选举组成最高苏维埃作为人代会的常设机关。……1990年3月召开的第三次人代会决定,修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。戈尔巴乔夫在会上当选为苏联首任总统。

——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史》

一、苏联的发展、改革与解体

1.4 戈尔巴乔夫改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 1953-1964 1966-1977 1985-1991

侧重

结果

败因

相同点 农业

工业

前期经济,后期政治

取得一定的成就,最后失败

失败

未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补

进行根本性改革,但背离社会主义方向

①目的:解决苏联模式的弊端;

②内容:在农业、工业方面进行调整;

③结果:成效都不显著,可以说是失败的改革

一、苏联的发展、改革与解体

1.5 苏联解体

苏联解体

1990.03

立陶宛率先独立

1990.06

俄罗斯发布主权宣言,其他加盟共和国纷纷效仿

1991.12.23

苏联解体

1991.08.19

几位苏联领导人发动政变,试图阻止苏联分裂,失败

一、苏联的发展、改革与解体

1.5 苏联解体

【课堂探究】苏联解体的原因与启示

原因:

①历史原因:高度集中的经济政治体制的弊端和政策上的错误长期得不到纠正。

②现实原因:戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

③外部原因:西方资本主义国家的“和平演变”战略。

④导火线:八一九事件。

八一九事件(又称苏联政变,1991年8月19日-1991年8月21日)是发生在前苏联的一次政变事件。由于戈尔巴乔夫一系列政治上的举措引起了苏共强硬派的不满,亚纳耶夫软禁戈尔巴乔夫并发动政变,取得对苏联的控制。在叶利钦和俄罗斯联邦其他领导人的号召下,戈尔巴乔夫恢复苏联总统权力,政变仅持续三天便宣告失败。

一、苏联的发展、改革与解体

1.5 苏联解体

【课堂探究】苏联解体的原因与启示

启示:

①社会主义建设应以解放生产力、发展生产力,提高人民生活水平为中心。

②建设社会主义必须从本国国情出发,遵循经济发展的客观规律,促进国民经济各部门协调发展。

③社会主义国家必须注重执政党的建设。

④加强社会主义民主和法治建设,处理好各民族之间的关系。

⑤改革是社会主义制度保持生机和活力的有效途径。

⑥要警惕西方国家对社会主义国家的“和平演变”。

⑦坚持中国共产党的领导,坚持社会主义道路。

东欧的社会主义建设、改革

和剧变

贰

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.1 东欧的社会主义建设

(1)背景:第二次世界大战胜利前后,东欧各国人民在苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

(2)成就:恢复了遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

(3)问题:东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

“东欧”作为政治地理概念,是指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的八个国家……这些国家在第二次世界大战后曾经按照苏联模式建立起社会主义制度,并与苏联结盟,成为社会主义阵营的成员。

——王斯德主编《世界通史》

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.2 东欧的社会主义改革

(2)其他国家改革:希望摆脱苏联控制,通过改革,走自己独立发展的道路。

(3)南斯拉夫改革

①措施:1950年起,建立了社会主义自治制度,权力下放。

②影响:

材料一:南斯拉夫实行社会主义自治制度取得了显著的成就。从 1954年到1980年社会总产值年平均增长率为6.5%,其中工业增长率达到9.l%,农业的发展速度较快,一度居于世界前列,人民生活水平也有显著提高。

材料二:随着南斯拉夫自治制度的发展和联邦制的改革,权力越来越多转移到共和国和自治省,并逐渐演变为“多中心的国家主义”和“经济民族主义”,造成了经济的地区分割和极大的浪费。

——许万明《前南斯拉夫解体的经济根源》

A.积极:调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

B.局限:导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家分裂埋下隐患。

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.2 东欧的社会主义改革

(3)其他东欧国家改革

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

“布拉格之春”

◎苏联坦克开进布拉格

“一五”计划后,经济迅速发展

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.3 东欧剧变

(1)原因:

①根源:东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚;

②内部:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡;

③外部:在苏联鼓励东欧改革及西方“和平演变”战略的影响;

④思想:东欧执政的领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

80年代末、90年代初东欧各国的剧烈变化是多种因素促成的,其中,长期以来困扰东欧国家的苏联模式体制的弊端和要求冲破旧体制的改革潮流所构成的矛盾、苏联用强制手段对东欧实行霸权统治和东欧要求民族独立自主所构成的矛盾是酿成东欧变局的历史根源和深层原因,而苏联的戈尔巴乔夫改革是把上述两对矛盾所蕴含的能量释放出来的催化剂,同时,西方国家在这个过程中也起了推波助澜的作用。

——王斯德主编《世界通史》

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2.3 东欧剧变

(2)实质:社会政治经济制度急剧变化,由社会主义国家转变为资本主义国家

◎东欧剧变示意图

类型 主要表现

变化相对平稳

发生流血冲突

国家实现统一

国家最终解体

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔巴尼亚

罗马尼亚

民主德国并入联邦德国

捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家

南斯拉夫经过激烈内战,最终解体

中国社会主义

的发展

叁

三、中国社会主义的发展

3.1 改革开放前

(1)社会主义制度建立

①1949年10月1日,中华人民共和国成立,开辟年中国历史新纪元。

②1954年,第一届全国人民代表大会制定《中华人民共和国宪法》。

③1956年底,中国基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起社会主义基本政治、经济制度。

(2)全面建设社会主义时期

①成就:取得了包括“两弹一星”在内的各个方面的巨大成就。

②意义:这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性意义,为开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

三、中国社会主义的发展

3.2 十一届三中全会后的改革历程

1978

十一届三中全会

经济体制改革

1980

对外开放:

建立经济特区

1984

城市经济体制改革

1992

南方谈话

姓资姓社

十四大

21世纪

完善社会主义市场经济

三、中国社会主义的发展

3.2 十一届三中全会后的改革历程

(1)背景:1978年底,中国共产党召开十一届三中全会,作出改革开放的伟大决策。

(2)成就:

①经济体制改革:以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

②国际影响力:到2018年,中国的国内生产总值稳居世界第二位,对世界经济增长贡献接近30%,外汇储备稳居世界前列。

③国内建设:基础设施建设快速突进;农业现代化稳步推进;创新型国家建设成果丰硕。

(3)意义:

①中国特色社会主义激发着人们的活力和创造力。

②深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

本课思维导图

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体