第21课 清朝前期的文学艺术 教学设计+课堂检测(含答) 七年级历史下册同步(部编版)

文档属性

| 名称 | 第21课 清朝前期的文学艺术 教学设计+课堂检测(含答) 七年级历史下册同步(部编版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 12:47:01 | ||

图片预览

文档简介

第21课 清朝前期的文学艺术 教学设计

教学分析

【新课标】

内容要点:通过了解小说、戏曲的繁荣,知道明清时期文学艺术的特色;

认知提示:理解文学是一定社会政治、经济的反映,同时文学的发展、繁荣又是以一定社会政治、经济为基础的。

解读:随着君主专制的强化、商品经济的繁荣和市民文化的兴起,清朝的文学艺术取得了很大的成就,小说创作大放异彩。《红楼梦》是我国古代最优秀的古典长篇小说。具有很高的艺术水平,在中国乃至世界文学史上占有重要地位。清代的戏剧剧种有了新发展,以《长生殿》和《桃花扇》为代表的昆曲艺术在清朝前期发展到顶峰;四大徽班进京后,京剧形成并不断创新,成为最主要剧种。

【教材分析】

明清时我国古代社会的衰落时期。政治上君主专制达到顶峰、思想上采取严厉的控制政策、经济上商品经济的繁荣。清军入关后为稳固统治,不断学习汉文化。但从康熙年间开始,统治阶级日益腐朽,人们的不满情绪越来越高中。在这样的情况下,清朝出现了不少揭露社会现实和尖锐矛盾的文学艺术作品。其中《红楼梦》是我国古代最优秀的古典长篇小说,反映了当时的社会生活,表达了人民反抗封建统治、追求自由幸福的思想,展示了晚期封建社会的历史演变,具有很高的艺术水平。与同此时,经济上经过几朝的努力,出现了康乾盛世局面。伴随着商品经济的发展,城市的兴起和城市平民的增多,使人民反抗压迫、追求自由、摆脱人身束缚的愿望不断增强,文学艺术表现形式多样,适合广大平民阅读欣赏的小说、戏剧发展起来。以《长生殿》《桃花扇》为代表的昆曲艺术在清朝前期发展到顶峰;唱腔优美的京剧也不断创新。

【学情分析】

七年级学生基本没有《红楼梦》原著的阅读基础,教师单纯的叙说介绍,对学生而言,终究是隔靴搔痒,且课堂教学中也不可能去逐一地作详尽介绍。对此,教师应充分调动学生从影视剧等多媒体等教学辅助资料,引导学生通过氛围热烈的课堂活动,激发学生对历史学习的兴趣。另外,由于地域和时代的限制,可能学生对昆曲和京剧并不了解,教师可利用丰富的网络资源帮助学生加以理解,进而实现本课教学目标。

【学习目标】

1.了解曹雪芹创作《红楼梦》,知道《红楼梦》的思想内容和创作特色。

2.了解昆曲、京剧的演变历程,知道京剧是“国粹”。

3.理解文学艺术是一定社会政治、经济的反映提高鉴赏文艺作品的素养;激发对祖国传统文化的自豪感。

【核心素养】

1.曹雪芹创作《红楼梦》,知道《红楼梦》的思想内容和创作特色;清朝时期戏曲艺术的繁荣,最有影响的昆曲由盛转衰、京剧的形成与发展。(唯物史观)

2.了解清朝古典小说《红楼梦》的思想艺术特点和造诣;掌握清朝昆曲与京剧艺术的繁荣的基本史实。培养学生的对比分析能力。培养学生归纳、概括相关知识点的能力。(史料实证)

3.通过史料分析解释《红楼梦》的社会历史意义和京剧的艺术成就,理解文学艺术是一定社会政治、经济的反映。培养学生的综合、分析和概括能力。(历史解释)

4.制作本课的多媒体课件,增加课堂教学的直观性、趣味性,提高从图中获取有效信息的能力,培养学生的的时空观。(时空观念)

5.通过材料分析和组内交流了解《红楼梦》等文学和戏曲艺术作品的主要内容,明确它们都有反封建的时代特色,知道它们在国内和国际的文学史上都占据重要地位。(家国情怀)

【重点难点】

重点:《红楼梦》的文学成就和时代特点;昆曲和京剧的形成和兴衰。

难点:理解文化成就所反映的时代特征,能够客观公正地评价历史事物。

教学过程

一、导入新课

PPT展示:

教师讲述:康乾盛世,又称康雍乾盛世,西方称"High Qing" ,是清朝的鼎盛时期,经历了康熙、雍正、乾隆三代皇帝,持续时间长达一百三十四年。在此期间,中国社会在封建体系下达到极致,改革最多,国力最强,社会稳定,经济快速发展,人口增长迅速,疆域辽阔。是中国古代封建王朝的最后一个盛世。随着商品经济的发展和市民文化的繁荣,清代的文学艺术取得了很大成就,小说创作大放异彩。戏剧的表演也发展到一个新的阶段。为什么说《红楼梦》是我国古代最优秀的长篇小说?清代的戏剧剧种有什么新的发展?

(设计意图:培养学生核心素养中历史解释的基本意识。)

【板书课题】第21课 《清朝前期的文学艺术》

二、新课讲授

目标导学一:《红楼梦》——古典小说的巅峰

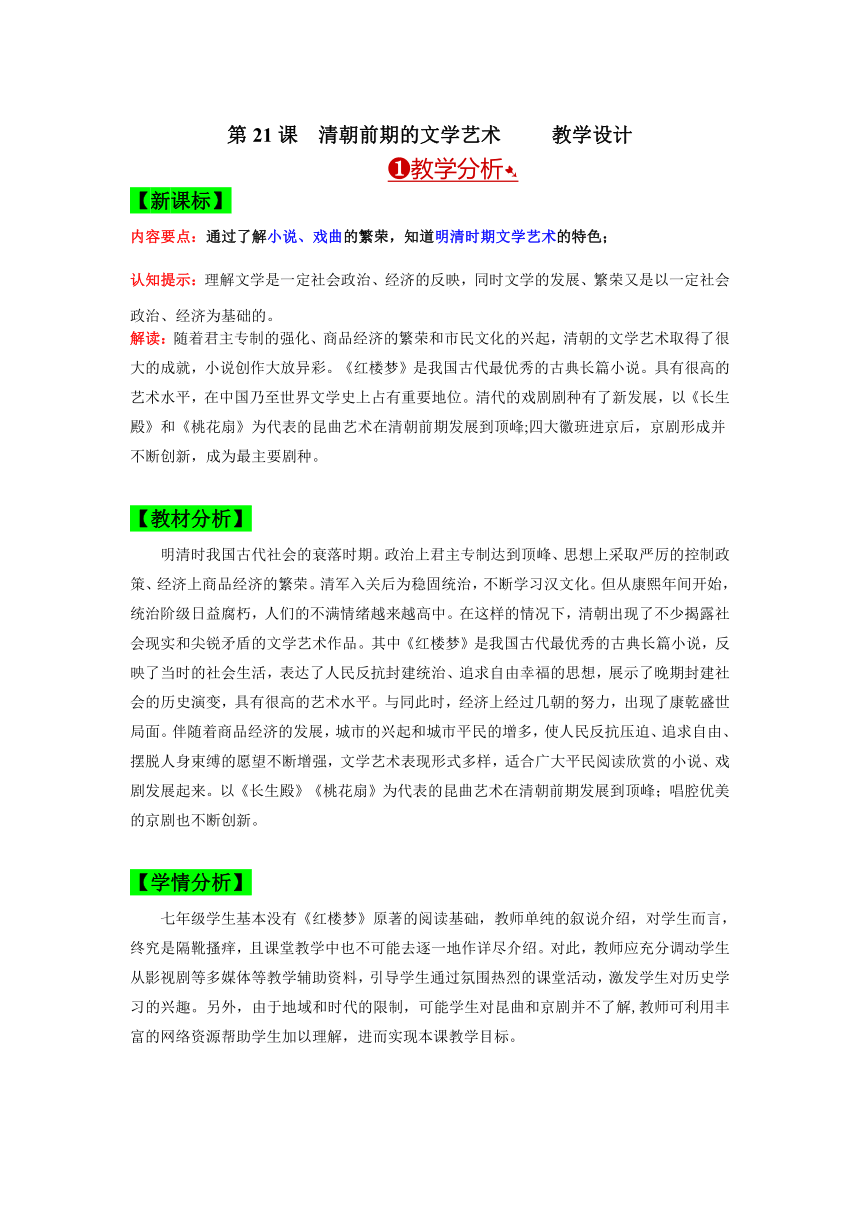

1.【自主学习】【视频播放】《红楼梦》片段,我们学过哪些古典名著?《红楼梦》的主要内容是什么?反映的主题是什么?这部著作的特点是什么?有何地位?

提示:

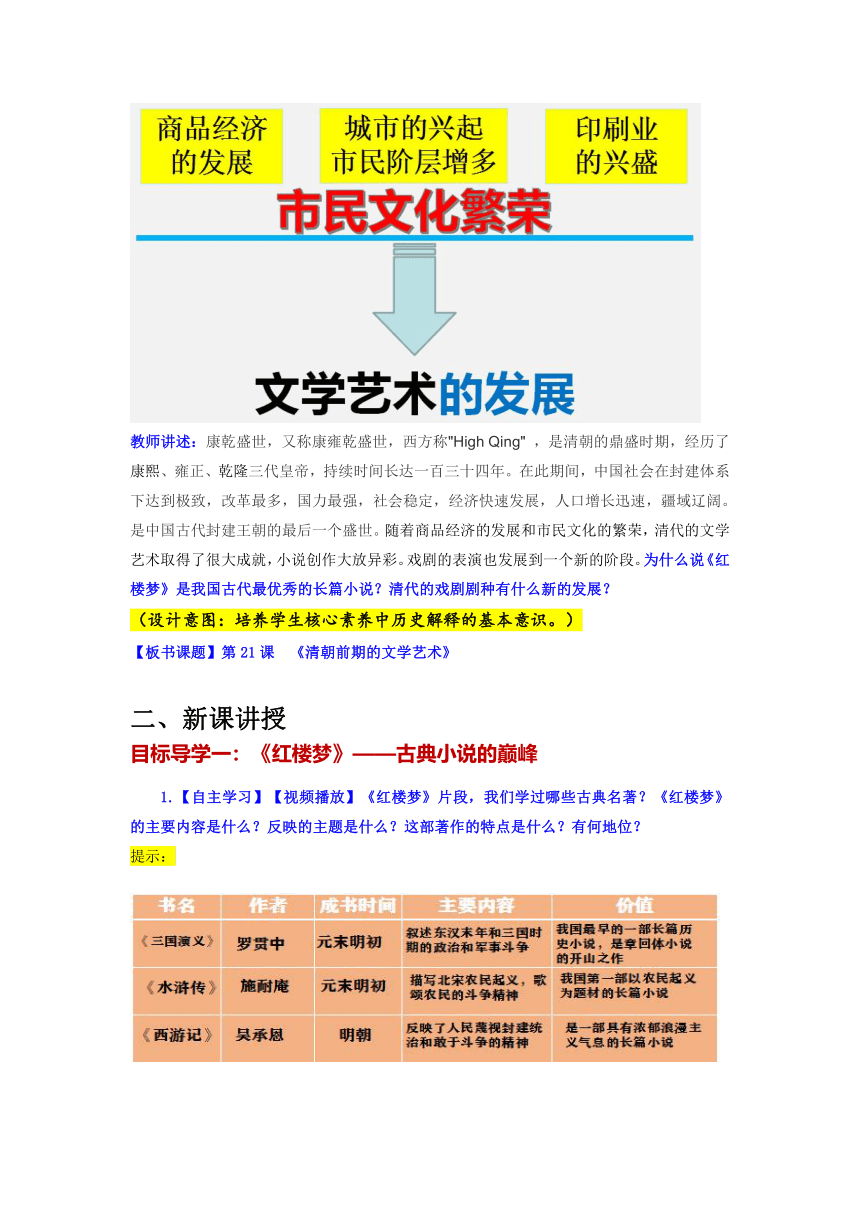

2.阅读教材,讲述:《红楼梦》的基本概况。

提示:

(1)概况:艺术成就最高、影响最深远的清代小说。

(2)初名:《石头记》。

(3)作者:曹雪芹—前80回,高鹗—后40回。

(4)问世:乾隆晚期。

(设计意图:自主学习,培养学生学习概括能力,锻炼学生的语言表达能力。

营造课堂气氛,激发学生学习的兴趣。)

【人物扫描】

曹雪芹,名霑,字梦阮,号雪芹,清朝小说家。曾祖父、祖父、父辈相继担任江宁织造达60年之余,颇受康熙帝宠信。曹雪芹13岁时家道中落,后以卖画为生和靠朋友接济度日。晚年,曹雪芹以坚忍不拔的毅力,专心致志地进行小说的创作和修改,生前基本定稿了前80回。但由于贫困交加,他不到50岁就去世了。

3.学生阅读教材,教师简要地介绍《红楼梦》的内容。

提示:

《红楼梦》,原名《石头记》。 这部长篇小说初名《石头记》,曹雪芹以毕生的精力进行艰苦的创作,生前基本定稿了前80回。后来经高鹗整理续写了后40回,提名《红楼梦》,在乾隆晚期时排印面世。

小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻故事为主线。歌颂追求光明的叛逆人物,通过叛逆者的悲剧命运以及家族的衰亡。预见封建社会必然走向灭亡,揭示出封建末世的危机。

4.(多媒体出示问题:《红楼梦》的创作特点)读教材,总结《红楼梦》的创作特点。

提示:

全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多;作者以严谨的结构、清晰的层次、精炼而生动的语言,把故事的进展和人物的形象栩栩如生地展现出来。

5.教师出示材料,根据材料并结合所学知识,分析《红楼梦》这部长篇小说的社会历史意义。

材料1:《红楼梦》起于梦,结于梦,表面写梦,实际并非写梦,这也正是《红楼梦》的成功之处。

材料2:(第九十六回)宝玉病重,贾母决定让宝玉娶亲冲喜,凤姐道:“依我想,这件事只有一个掉包儿的法子。”也就是用宝钗暗代黛玉的掉包之计。宝玉听说娶的是黛玉,身子也健旺起来。黛玉听说宝玉结婚的消息后,病情日重。

贾府上下忙于娶亲,无暇顾及黛玉。黛玉病体支离,悄然焚稿断情,咬牙切齿地悲呼:“宝玉!宝玉!你好……”气绝身死。最后宝玉知道真相后病的更重了。

材料3:(三十八回)史湘云请贾府上下、老幼女眷,在大观园中吃蟹、赏桂。这样一顿螃蟹宴,刘姥姥道:“一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛!这一顿的钱够我们庄家人过一年了。”

(第三十一回)晴雯失手跌折了宝玉的扇子,宝玉便训斥了她几句,闹了一场。最后还是宝玉主动寻求和解。晴雯道:“既这么说,你就拿了扇子来我撕。我最喜欢撕的。”宝玉就任凭她将一大堆名扇痛痛快快撕尽了。

材料4:贾不假,白玉为堂金为马。阿房宫三百里,住不下金陵一个史。东海缺少白玉床,龙王来请金陵王。丰年好大雪(薛),珍珠如土金如铁。

提示:《红楼梦》重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗封建礼教、追求个性解放的典型人物形象,还热情地歌颂了被奴役、被蹂躏的奴婢进行抗争的精神,愤怒地批判了以专制家长为代表的顽固势力,具有深刻的社会意义。反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,揭露了统治阶级的奢靡与丑陋

(设计意图:联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力。)

6、(多媒体展示材料,出示问题:说出《红楼梦》的影响)读教材,要求学生总结《红楼梦》的影响。

材料1:它的价值在中国小说中实在是不可多得的。

——李大钊

材料2:它在中国的地位全世界没有任何小说可比。

——张爱玲

材料3:(把)《红楼梦》当历史读,这是读(这部)小说的一个重要视角,一个高明的视角,马克思主义者读《红楼梦》这样的小说,尤其不能忽视这个视角。

——毛泽东

提示:

(1)国内:许多学者对其研究形成了一门学问——“红学”。

(2)国际:《红楼梦》已被译成20多种不同文字,成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

7.【视频播放】《白先勇先生评《红楼梦》》后,小组合作探究:《红楼梦》为什么被誉为我国古典小说的高峰?

提示:

《红楼梦》不仅具有很好的思想性,还具有很强的艺术性。全书规模宏大,人物众多,语言优美生动,刻画人物细腻传神,塑造了许多典型性格的艺术形象。后人对它的喜爱和评论经久不绝,逐渐形成了一种专门的学问——红学。

【相关史实】:《红楼梦》最初以手抄本的形式在民间流传,此后用活字印刷面世,立即得到广泛传播,以至当时有“开谈不说《红楼梦》,纵读诗书也枉然”的说法。后来,越来越多的学者对《红楼梦》进行全面的研究,形成了一个专门的学问——“红学”。

目标导学二、昆曲与京剧艺术——戏剧殿堂两国粹

(一)自主学习:阅读课本,圈划昆曲、京剧相关的信息。

(1).清朝戏剧为何能够发展?最有影响力的是

提示:昆曲、京剧

(2).昆曲的成熟、顶峰、衰落是什么时候?不同时期的代表作有哪些?

提示: 成熟明朝,顶峰清明前期,衰落清朝中期以后。明朝代表作《牡丹亭》,清朝前期是《长生殿》、《桃花扇》。

(3).其中被称为“国粹”“国剧”是哪个剧种、形成于哪个时期?

提示: 国剧是京剧,形成于清道光年间。

(二)昆曲

图片展示(多媒体展示昆曲脸谱图片)

2.阅读教材,分析概括清朝戏剧流行的原因有哪些?

提示:

(1)清代的戏剧创作,紧密联系社会现实,反映人民的心声,受到大众的喜爱。

(2)当时,观看戏剧已成为城乡民众的一种主要的文化活动。

3.教师指导学生阅读教材,分析归纳昆曲发展的历程。

提示:

(1)起源:原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。

(2)发展:①明朝:成为一个全国性的剧种。代表:汤显祖《牡丹亭》;②清朝:发展达到顶峰。代表:洪昇《长生殿》孔尚任《桃花扇》。

(3)衰落:清朝中期以后,因循守旧成为统治阶级和社会上层的玩物,又脱离民众和现实生活,昆曲逐渐走向衰落。

(4)2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

4.阅读教材,要求学生总结昆曲的特点。

提示: 既集中体现了南曲清柔婉转的特点, 又保留了部分北曲慷慨激昂的声腔, 并将诗词歌赋等文学形式糅合在一起,且与柔美的舞姿相结合,给人以充分的艺术享受。

【相关史实】

昆曲:又称昆剧昆腔,原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。

昆曲(Kun Opera),原名"昆山腔"(简称"昆腔"),是中国古老的戏曲声腔、剧种,现又被称为"昆剧"。昆曲是汉族传统戏曲中最古老的剧种之一 ,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵"兰花"。 昆曲发源于14世纪中国的苏州昆山,后经魏良辅等人的改良而走向全国,自明代中叶以来独领中国剧坛近300年。

昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等,以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称,是被誉为"百戏之祖"的南戏系统下之一的曲种。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为"中州韵"。

汤显祖(1550-1616)明朝后期最负盛名的戏剧家,代表作《牡丹亭》。

《牡丹亭》贫寒书生柳梦梅梦见一位佳人,说同她有姻缘之份,从此经常思念她。南安太守杜宝之女名丽娘,才貌端庄美丽,在昏昏睡梦中,见一书生持半枝垂柳前来求爱,两人在牡丹亭畔幽会。杜丽娘从此愁闷消瘦,一病 不起。她在弥留之际要求母亲把她葬在花园的梅树下,嘱咐丫环春香将她的自画像藏在太湖石 底。其父升任淮阳安抚使,委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。三年后,柳梦梅赴京应试, 借宿梅花观中,在太湖石下拾得杜丽娘画像,发现就是梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后花园, 和柳梦梅再度幽会。于是,柳梦梅掘墓开棺,杜丽娘起死回生,两人结为夫妻。作品通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想。

描写的是唐明皇和杨贵妃的故事。是现实主义和浪漫主义手法的佳作。

借李香君和侯方域的恋爱故事,表现亡国之痛。

昆曲既集中体现了南曲清柔婉转的特点,又保留了部分北曲慷慨激昂的声腔,并将诗词歌赋等文学形式糅合在一起,且与柔美的舞姿相结合,给人以充分的艺术享受。到了清朝前期,昆曲艺术发展到达顶峰,洪异的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》这两部政治历史剧,内容感人,情节跌宕,词曲雅致,成为昆曲的传世之作。

在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”

(设计意图:掌握必备基础知识。培养学生归纳概括和辨析能力。艺术作品的品读,培养学生欣赏美、创造美的能力。)

(三)京剧

1.读教材,教师简短地介绍京剧兴起的背景。

提示:

清朝中期以后,昆曲由于脱离广大民众和现实生活,逐渐走向衰落。

2. 教师指导学生阅读教材,简短的介绍京剧兴起的过程。

提示:

1790 年,由徽商出面组织四大徽班先后到北京献艺;徽调不断吸收昆曲、秦腔、京调、汉调等地方戏的优点,加以创造和改进,在道光年间逐渐形成为一个新的剧种 “皮黄戏”—— 京剧诞生。

【相关史实】

3.教师讲述:

将唱、念、做打相结合,全面和集中地体现了中国戏曲的精华。京剧是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

(设计意图:锻炼学生的语言表达能力, 培养家国情怀价值观)

【知识卡片】

京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄等色,各有寓意:红色寓赤胆忠心;紫色寓智勇刚毅;黑色寓忠正耿直;白色寓奸诈狠毒,蓝色寓刚强勇猛;绿色寓侠骨义肠;黄色寓凶狠残暴。此外,还有老红、瓦灰、金、银等色,各有寓意。

【知识拓展】大型典籍的编纂

清朝前期,统治者非常重视搜求、整理典籍和编纂图书的活动。从康熙到乾隆时期,编纂了许多大型的书籍,涉及的内容广泛,门类齐全,在规模上超越前代。康熙时期编纂的《康熙字典》,是一部大型的工具书,共收字47000多个;《古今图书集成》共有1万卷,内容广泛,涉及当时的主要学问。乾隆时期编纂的《四库全书》最为浩繁,总计近8万卷,约有7.7亿字,几乎囊括了清中叶以前所有重要的文献典籍,堪称前所未有的巨大文化工程,对我国古代文化的传承具有非常重要的价值和影响。文津阁《四库全书》

现藏于国家图书馆,分装在6144个书函中,摆放在128个书架上。这是《四库全书》现存唯一原架、原函、原书一体保存的版本。

4.阅读教材,小组合作探究:清朝文学艺术发展的有利因素及阻碍因素分别有哪些?

材料1: 明清时期,工商业发展,城市繁荣,市民阶层扩大,新的以市民为主的读者群形成,这带来了个性的张扬和对人欲的肯定。文字狱与文化专制的压制,使得明清文学是无论从广度和深度看都是空前的。

材料2:清小说是古典小说盛极并向近现代小说转变的时期,阶级矛盾、民族矛盾和思想文化领域里的斗争,深刻地影响了小说的创作。它比明朝时更臻于成熟。

提示:

有利因素:(1)前期的文化的积累;(2)市民阶层的兴起;(3)社会的长期稳定。

不利因素:①明清君主专制空前加强;②政治腐败,农民起义不断,封建社会逐步走向衰落。

小组合作探究,我们如何对待传统文化?

今天很多传统戏曲正在失传和消逝,后继乏人,我们应该怎样保护传统文学艺术? 谈谈你的看法。

“中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,使中华民族最基本的文化基因同当代中国文化相适应、同现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,激活其内在的强大生命力,让中华文化同各国人民创造的多彩文化一道,为人类提供正确精神指引。” ——习近平

提示:对待传统文化的态度--去伪存精永传承

泱泱五千年,中华民族创造了辉煌的中国传统文化。博大精深的传统文化足以使中国人、海外华人引以荣耀和自豪。对于中国传统文化的继承和发扬,我们要取其精华,去其糟粕。我们应该勇敢地担负起传播与复兴优秀传统文化的历史重任,以经典浸润人生,以诗文陶冶情志,以心灵传承文明,共同守护民族的精神家园――这份足以感动人类和后世的珍贵文化遗产。

三、课堂总结

明清时期是我国封建社会的末期,明清统治者为了维护没落的封建统治,进一步加强专制统治,压榨人民,这激起了人民对封建统治的痛恨与反抗;另一方面明清商品经济繁荣,这进一步激发了人民的反封建意识,因此在这一时期诞生了众多以反封建专制统治为主题的文学作品。 戏剧也在相同的历史背景下产生和发展的。

(设计意图:小结,升华本课主题,培养学生的总结能力与家国情怀。)

板书设计

教学反思

文化是一个广泛的概念,迄今为止还没有公认的、意见统一的定义,对于初中生而言理解起来更是困难。有鉴于此,将抽象问题具体化,生活化,提出前两个问题,便于学生理解、回答。可以让学生带着问题学习本课,通过学生对内容的学习,逐渐形成自己对明清文化特点的理解。

四、课堂检测

1.清朝有部小说,通过四大家族的兴衰变化,深刻反映了我国封建社会末期的社会现实。有人曾评价“不看这部书,就不了解中国的封建社会”,这部小说可能是( )

A.《三国演义》B.《水浒传》 C.《西游记》D.《红楼梦》

2.有人形象地描绘我国最优秀的古典小说中的人物林黛玉是一个“左手拿着一个药罐子,右手捏着一个醋坛子”的人,她的悲喜人生令人感叹。这本著作的作者是( )

A.吴承恩 B.施耐庵 C.曹雪芹 D.罗贯中

3.通过神奇的爱情故事,批判吃人的封建礼教的《牡丹亭》是谁的代表作( )

A.罗贯中 B.施耐庵 C.吴承恩 D.汤显祖

4.昆曲已被评为世界文化遗产,下列有关昆曲的说法,正确的是( )

①明中叶到清中期,是昆曲艺术的鼎盛时期 ②昆曲兴起于江南昆山

③昆曲的表演以载歌载舞为主要特征 ④清朝前期,发展到顶峰

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

5.《同光十三绝》反映的是清代形成并走向成熟的一剧种。关于这一剧种的表述正确的是( )

①汤显祖是该剧种最著名的剧作家 ②该剧种诞生于全国政治文化中心北京

③它以徽剧、汉调为基础并融合其他剧种 ④后来该剧种逐渐流传四方

A.①②③ B.②③ C.②③④ D.①②③④

【参考答案】

D 2.C 3.D .4.C 5.C

教学分析

【新课标】

内容要点:通过了解小说、戏曲的繁荣,知道明清时期文学艺术的特色;

认知提示:理解文学是一定社会政治、经济的反映,同时文学的发展、繁荣又是以一定社会政治、经济为基础的。

解读:随着君主专制的强化、商品经济的繁荣和市民文化的兴起,清朝的文学艺术取得了很大的成就,小说创作大放异彩。《红楼梦》是我国古代最优秀的古典长篇小说。具有很高的艺术水平,在中国乃至世界文学史上占有重要地位。清代的戏剧剧种有了新发展,以《长生殿》和《桃花扇》为代表的昆曲艺术在清朝前期发展到顶峰;四大徽班进京后,京剧形成并不断创新,成为最主要剧种。

【教材分析】

明清时我国古代社会的衰落时期。政治上君主专制达到顶峰、思想上采取严厉的控制政策、经济上商品经济的繁荣。清军入关后为稳固统治,不断学习汉文化。但从康熙年间开始,统治阶级日益腐朽,人们的不满情绪越来越高中。在这样的情况下,清朝出现了不少揭露社会现实和尖锐矛盾的文学艺术作品。其中《红楼梦》是我国古代最优秀的古典长篇小说,反映了当时的社会生活,表达了人民反抗封建统治、追求自由幸福的思想,展示了晚期封建社会的历史演变,具有很高的艺术水平。与同此时,经济上经过几朝的努力,出现了康乾盛世局面。伴随着商品经济的发展,城市的兴起和城市平民的增多,使人民反抗压迫、追求自由、摆脱人身束缚的愿望不断增强,文学艺术表现形式多样,适合广大平民阅读欣赏的小说、戏剧发展起来。以《长生殿》《桃花扇》为代表的昆曲艺术在清朝前期发展到顶峰;唱腔优美的京剧也不断创新。

【学情分析】

七年级学生基本没有《红楼梦》原著的阅读基础,教师单纯的叙说介绍,对学生而言,终究是隔靴搔痒,且课堂教学中也不可能去逐一地作详尽介绍。对此,教师应充分调动学生从影视剧等多媒体等教学辅助资料,引导学生通过氛围热烈的课堂活动,激发学生对历史学习的兴趣。另外,由于地域和时代的限制,可能学生对昆曲和京剧并不了解,教师可利用丰富的网络资源帮助学生加以理解,进而实现本课教学目标。

【学习目标】

1.了解曹雪芹创作《红楼梦》,知道《红楼梦》的思想内容和创作特色。

2.了解昆曲、京剧的演变历程,知道京剧是“国粹”。

3.理解文学艺术是一定社会政治、经济的反映提高鉴赏文艺作品的素养;激发对祖国传统文化的自豪感。

【核心素养】

1.曹雪芹创作《红楼梦》,知道《红楼梦》的思想内容和创作特色;清朝时期戏曲艺术的繁荣,最有影响的昆曲由盛转衰、京剧的形成与发展。(唯物史观)

2.了解清朝古典小说《红楼梦》的思想艺术特点和造诣;掌握清朝昆曲与京剧艺术的繁荣的基本史实。培养学生的对比分析能力。培养学生归纳、概括相关知识点的能力。(史料实证)

3.通过史料分析解释《红楼梦》的社会历史意义和京剧的艺术成就,理解文学艺术是一定社会政治、经济的反映。培养学生的综合、分析和概括能力。(历史解释)

4.制作本课的多媒体课件,增加课堂教学的直观性、趣味性,提高从图中获取有效信息的能力,培养学生的的时空观。(时空观念)

5.通过材料分析和组内交流了解《红楼梦》等文学和戏曲艺术作品的主要内容,明确它们都有反封建的时代特色,知道它们在国内和国际的文学史上都占据重要地位。(家国情怀)

【重点难点】

重点:《红楼梦》的文学成就和时代特点;昆曲和京剧的形成和兴衰。

难点:理解文化成就所反映的时代特征,能够客观公正地评价历史事物。

教学过程

一、导入新课

PPT展示:

教师讲述:康乾盛世,又称康雍乾盛世,西方称"High Qing" ,是清朝的鼎盛时期,经历了康熙、雍正、乾隆三代皇帝,持续时间长达一百三十四年。在此期间,中国社会在封建体系下达到极致,改革最多,国力最强,社会稳定,经济快速发展,人口增长迅速,疆域辽阔。是中国古代封建王朝的最后一个盛世。随着商品经济的发展和市民文化的繁荣,清代的文学艺术取得了很大成就,小说创作大放异彩。戏剧的表演也发展到一个新的阶段。为什么说《红楼梦》是我国古代最优秀的长篇小说?清代的戏剧剧种有什么新的发展?

(设计意图:培养学生核心素养中历史解释的基本意识。)

【板书课题】第21课 《清朝前期的文学艺术》

二、新课讲授

目标导学一:《红楼梦》——古典小说的巅峰

1.【自主学习】【视频播放】《红楼梦》片段,我们学过哪些古典名著?《红楼梦》的主要内容是什么?反映的主题是什么?这部著作的特点是什么?有何地位?

提示:

2.阅读教材,讲述:《红楼梦》的基本概况。

提示:

(1)概况:艺术成就最高、影响最深远的清代小说。

(2)初名:《石头记》。

(3)作者:曹雪芹—前80回,高鹗—后40回。

(4)问世:乾隆晚期。

(设计意图:自主学习,培养学生学习概括能力,锻炼学生的语言表达能力。

营造课堂气氛,激发学生学习的兴趣。)

【人物扫描】

曹雪芹,名霑,字梦阮,号雪芹,清朝小说家。曾祖父、祖父、父辈相继担任江宁织造达60年之余,颇受康熙帝宠信。曹雪芹13岁时家道中落,后以卖画为生和靠朋友接济度日。晚年,曹雪芹以坚忍不拔的毅力,专心致志地进行小说的创作和修改,生前基本定稿了前80回。但由于贫困交加,他不到50岁就去世了。

3.学生阅读教材,教师简要地介绍《红楼梦》的内容。

提示:

《红楼梦》,原名《石头记》。 这部长篇小说初名《石头记》,曹雪芹以毕生的精力进行艰苦的创作,生前基本定稿了前80回。后来经高鹗整理续写了后40回,提名《红楼梦》,在乾隆晚期时排印面世。

小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻故事为主线。歌颂追求光明的叛逆人物,通过叛逆者的悲剧命运以及家族的衰亡。预见封建社会必然走向灭亡,揭示出封建末世的危机。

4.(多媒体出示问题:《红楼梦》的创作特点)读教材,总结《红楼梦》的创作特点。

提示:

全书背景广阔,情节复杂,头绪纷繁,人物众多;作者以严谨的结构、清晰的层次、精炼而生动的语言,把故事的进展和人物的形象栩栩如生地展现出来。

5.教师出示材料,根据材料并结合所学知识,分析《红楼梦》这部长篇小说的社会历史意义。

材料1:《红楼梦》起于梦,结于梦,表面写梦,实际并非写梦,这也正是《红楼梦》的成功之处。

材料2:(第九十六回)宝玉病重,贾母决定让宝玉娶亲冲喜,凤姐道:“依我想,这件事只有一个掉包儿的法子。”也就是用宝钗暗代黛玉的掉包之计。宝玉听说娶的是黛玉,身子也健旺起来。黛玉听说宝玉结婚的消息后,病情日重。

贾府上下忙于娶亲,无暇顾及黛玉。黛玉病体支离,悄然焚稿断情,咬牙切齿地悲呼:“宝玉!宝玉!你好……”气绝身死。最后宝玉知道真相后病的更重了。

材料3:(三十八回)史湘云请贾府上下、老幼女眷,在大观园中吃蟹、赏桂。这样一顿螃蟹宴,刘姥姥道:“一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛!这一顿的钱够我们庄家人过一年了。”

(第三十一回)晴雯失手跌折了宝玉的扇子,宝玉便训斥了她几句,闹了一场。最后还是宝玉主动寻求和解。晴雯道:“既这么说,你就拿了扇子来我撕。我最喜欢撕的。”宝玉就任凭她将一大堆名扇痛痛快快撕尽了。

材料4:贾不假,白玉为堂金为马。阿房宫三百里,住不下金陵一个史。东海缺少白玉床,龙王来请金陵王。丰年好大雪(薛),珍珠如土金如铁。

提示:《红楼梦》重点塑造了贾宝玉、林黛玉等反抗封建礼教、追求个性解放的典型人物形象,还热情地歌颂了被奴役、被蹂躏的奴婢进行抗争的精神,愤怒地批判了以专制家长为代表的顽固势力,具有深刻的社会意义。反映了封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾,揭露了统治阶级的奢靡与丑陋

(设计意图:联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力。)

6、(多媒体展示材料,出示问题:说出《红楼梦》的影响)读教材,要求学生总结《红楼梦》的影响。

材料1:它的价值在中国小说中实在是不可多得的。

——李大钊

材料2:它在中国的地位全世界没有任何小说可比。

——张爱玲

材料3:(把)《红楼梦》当历史读,这是读(这部)小说的一个重要视角,一个高明的视角,马克思主义者读《红楼梦》这样的小说,尤其不能忽视这个视角。

——毛泽东

提示:

(1)国内:许多学者对其研究形成了一门学问——“红学”。

(2)国际:《红楼梦》已被译成20多种不同文字,成为世界文化宝库中不可多得的文学名著。

7.【视频播放】《白先勇先生评《红楼梦》》后,小组合作探究:《红楼梦》为什么被誉为我国古典小说的高峰?

提示:

《红楼梦》不仅具有很好的思想性,还具有很强的艺术性。全书规模宏大,人物众多,语言优美生动,刻画人物细腻传神,塑造了许多典型性格的艺术形象。后人对它的喜爱和评论经久不绝,逐渐形成了一种专门的学问——红学。

【相关史实】:《红楼梦》最初以手抄本的形式在民间流传,此后用活字印刷面世,立即得到广泛传播,以至当时有“开谈不说《红楼梦》,纵读诗书也枉然”的说法。后来,越来越多的学者对《红楼梦》进行全面的研究,形成了一个专门的学问——“红学”。

目标导学二、昆曲与京剧艺术——戏剧殿堂两国粹

(一)自主学习:阅读课本,圈划昆曲、京剧相关的信息。

(1).清朝戏剧为何能够发展?最有影响力的是

提示:昆曲、京剧

(2).昆曲的成熟、顶峰、衰落是什么时候?不同时期的代表作有哪些?

提示: 成熟明朝,顶峰清明前期,衰落清朝中期以后。明朝代表作《牡丹亭》,清朝前期是《长生殿》、《桃花扇》。

(3).其中被称为“国粹”“国剧”是哪个剧种、形成于哪个时期?

提示: 国剧是京剧,形成于清道光年间。

(二)昆曲

图片展示(多媒体展示昆曲脸谱图片)

2.阅读教材,分析概括清朝戏剧流行的原因有哪些?

提示:

(1)清代的戏剧创作,紧密联系社会现实,反映人民的心声,受到大众的喜爱。

(2)当时,观看戏剧已成为城乡民众的一种主要的文化活动。

3.教师指导学生阅读教材,分析归纳昆曲发展的历程。

提示:

(1)起源:原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。

(2)发展:①明朝:成为一个全国性的剧种。代表:汤显祖《牡丹亭》;②清朝:发展达到顶峰。代表:洪昇《长生殿》孔尚任《桃花扇》。

(3)衰落:清朝中期以后,因循守旧成为统治阶级和社会上层的玩物,又脱离民众和现实生活,昆曲逐渐走向衰落。

(4)2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

4.阅读教材,要求学生总结昆曲的特点。

提示: 既集中体现了南曲清柔婉转的特点, 又保留了部分北曲慷慨激昂的声腔, 并将诗词歌赋等文学形式糅合在一起,且与柔美的舞姿相结合,给人以充分的艺术享受。

【相关史实】

昆曲:又称昆剧昆腔,原是流行于苏州昆山一带的昆山腔。

昆曲(Kun Opera),原名"昆山腔"(简称"昆腔"),是中国古老的戏曲声腔、剧种,现又被称为"昆剧"。昆曲是汉族传统戏曲中最古老的剧种之一 ,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵"兰花"。 昆曲发源于14世纪中国的苏州昆山,后经魏良辅等人的改良而走向全国,自明代中叶以来独领中国剧坛近300年。

昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等,以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称,是被誉为"百戏之祖"的南戏系统下之一的曲种。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为"中州韵"。

汤显祖(1550-1616)明朝后期最负盛名的戏剧家,代表作《牡丹亭》。

《牡丹亭》贫寒书生柳梦梅梦见一位佳人,说同她有姻缘之份,从此经常思念她。南安太守杜宝之女名丽娘,才貌端庄美丽,在昏昏睡梦中,见一书生持半枝垂柳前来求爱,两人在牡丹亭畔幽会。杜丽娘从此愁闷消瘦,一病 不起。她在弥留之际要求母亲把她葬在花园的梅树下,嘱咐丫环春香将她的自画像藏在太湖石 底。其父升任淮阳安抚使,委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。三年后,柳梦梅赴京应试, 借宿梅花观中,在太湖石下拾得杜丽娘画像,发现就是梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后花园, 和柳梦梅再度幽会。于是,柳梦梅掘墓开棺,杜丽娘起死回生,两人结为夫妻。作品通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建制度的浪漫主义理想。

描写的是唐明皇和杨贵妃的故事。是现实主义和浪漫主义手法的佳作。

借李香君和侯方域的恋爱故事,表现亡国之痛。

昆曲既集中体现了南曲清柔婉转的特点,又保留了部分北曲慷慨激昂的声腔,并将诗词歌赋等文学形式糅合在一起,且与柔美的舞姿相结合,给人以充分的艺术享受。到了清朝前期,昆曲艺术发展到达顶峰,洪异的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》这两部政治历史剧,内容感人,情节跌宕,词曲雅致,成为昆曲的传世之作。

在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”

(设计意图:掌握必备基础知识。培养学生归纳概括和辨析能力。艺术作品的品读,培养学生欣赏美、创造美的能力。)

(三)京剧

1.读教材,教师简短地介绍京剧兴起的背景。

提示:

清朝中期以后,昆曲由于脱离广大民众和现实生活,逐渐走向衰落。

2. 教师指导学生阅读教材,简短的介绍京剧兴起的过程。

提示:

1790 年,由徽商出面组织四大徽班先后到北京献艺;徽调不断吸收昆曲、秦腔、京调、汉调等地方戏的优点,加以创造和改进,在道光年间逐渐形成为一个新的剧种 “皮黄戏”—— 京剧诞生。

【相关史实】

3.教师讲述:

将唱、念、做打相结合,全面和集中地体现了中国戏曲的精华。京剧是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

(设计意图:锻炼学生的语言表达能力, 培养家国情怀价值观)

【知识卡片】

京剧脸谱有红、紫、黑、白、蓝、绿、黄等色,各有寓意:红色寓赤胆忠心;紫色寓智勇刚毅;黑色寓忠正耿直;白色寓奸诈狠毒,蓝色寓刚强勇猛;绿色寓侠骨义肠;黄色寓凶狠残暴。此外,还有老红、瓦灰、金、银等色,各有寓意。

【知识拓展】大型典籍的编纂

清朝前期,统治者非常重视搜求、整理典籍和编纂图书的活动。从康熙到乾隆时期,编纂了许多大型的书籍,涉及的内容广泛,门类齐全,在规模上超越前代。康熙时期编纂的《康熙字典》,是一部大型的工具书,共收字47000多个;《古今图书集成》共有1万卷,内容广泛,涉及当时的主要学问。乾隆时期编纂的《四库全书》最为浩繁,总计近8万卷,约有7.7亿字,几乎囊括了清中叶以前所有重要的文献典籍,堪称前所未有的巨大文化工程,对我国古代文化的传承具有非常重要的价值和影响。文津阁《四库全书》

现藏于国家图书馆,分装在6144个书函中,摆放在128个书架上。这是《四库全书》现存唯一原架、原函、原书一体保存的版本。

4.阅读教材,小组合作探究:清朝文学艺术发展的有利因素及阻碍因素分别有哪些?

材料1: 明清时期,工商业发展,城市繁荣,市民阶层扩大,新的以市民为主的读者群形成,这带来了个性的张扬和对人欲的肯定。文字狱与文化专制的压制,使得明清文学是无论从广度和深度看都是空前的。

材料2:清小说是古典小说盛极并向近现代小说转变的时期,阶级矛盾、民族矛盾和思想文化领域里的斗争,深刻地影响了小说的创作。它比明朝时更臻于成熟。

提示:

有利因素:(1)前期的文化的积累;(2)市民阶层的兴起;(3)社会的长期稳定。

不利因素:①明清君主专制空前加强;②政治腐败,农民起义不断,封建社会逐步走向衰落。

小组合作探究,我们如何对待传统文化?

今天很多传统戏曲正在失传和消逝,后继乏人,我们应该怎样保护传统文学艺术? 谈谈你的看法。

“中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,使中华民族最基本的文化基因同当代中国文化相适应、同现代社会相协调,把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,激活其内在的强大生命力,让中华文化同各国人民创造的多彩文化一道,为人类提供正确精神指引。” ——习近平

提示:对待传统文化的态度--去伪存精永传承

泱泱五千年,中华民族创造了辉煌的中国传统文化。博大精深的传统文化足以使中国人、海外华人引以荣耀和自豪。对于中国传统文化的继承和发扬,我们要取其精华,去其糟粕。我们应该勇敢地担负起传播与复兴优秀传统文化的历史重任,以经典浸润人生,以诗文陶冶情志,以心灵传承文明,共同守护民族的精神家园――这份足以感动人类和后世的珍贵文化遗产。

三、课堂总结

明清时期是我国封建社会的末期,明清统治者为了维护没落的封建统治,进一步加强专制统治,压榨人民,这激起了人民对封建统治的痛恨与反抗;另一方面明清商品经济繁荣,这进一步激发了人民的反封建意识,因此在这一时期诞生了众多以反封建专制统治为主题的文学作品。 戏剧也在相同的历史背景下产生和发展的。

(设计意图:小结,升华本课主题,培养学生的总结能力与家国情怀。)

板书设计

教学反思

文化是一个广泛的概念,迄今为止还没有公认的、意见统一的定义,对于初中生而言理解起来更是困难。有鉴于此,将抽象问题具体化,生活化,提出前两个问题,便于学生理解、回答。可以让学生带着问题学习本课,通过学生对内容的学习,逐渐形成自己对明清文化特点的理解。

四、课堂检测

1.清朝有部小说,通过四大家族的兴衰变化,深刻反映了我国封建社会末期的社会现实。有人曾评价“不看这部书,就不了解中国的封建社会”,这部小说可能是( )

A.《三国演义》B.《水浒传》 C.《西游记》D.《红楼梦》

2.有人形象地描绘我国最优秀的古典小说中的人物林黛玉是一个“左手拿着一个药罐子,右手捏着一个醋坛子”的人,她的悲喜人生令人感叹。这本著作的作者是( )

A.吴承恩 B.施耐庵 C.曹雪芹 D.罗贯中

3.通过神奇的爱情故事,批判吃人的封建礼教的《牡丹亭》是谁的代表作( )

A.罗贯中 B.施耐庵 C.吴承恩 D.汤显祖

4.昆曲已被评为世界文化遗产,下列有关昆曲的说法,正确的是( )

①明中叶到清中期,是昆曲艺术的鼎盛时期 ②昆曲兴起于江南昆山

③昆曲的表演以载歌载舞为主要特征 ④清朝前期,发展到顶峰

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

5.《同光十三绝》反映的是清代形成并走向成熟的一剧种。关于这一剧种的表述正确的是( )

①汤显祖是该剧种最著名的剧作家 ②该剧种诞生于全国政治文化中心北京

③它以徽剧、汉调为基础并融合其他剧种 ④后来该剧种逐渐流传四方

A.①②③ B.②③ C.②③④ D.①②③④

【参考答案】

D 2.C 3.D .4.C 5.C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源