江苏省宿迁市2022-2023学年高二下学期5月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省宿迁市2022-2023学年高二下学期5月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 132.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 16:16:12 | ||

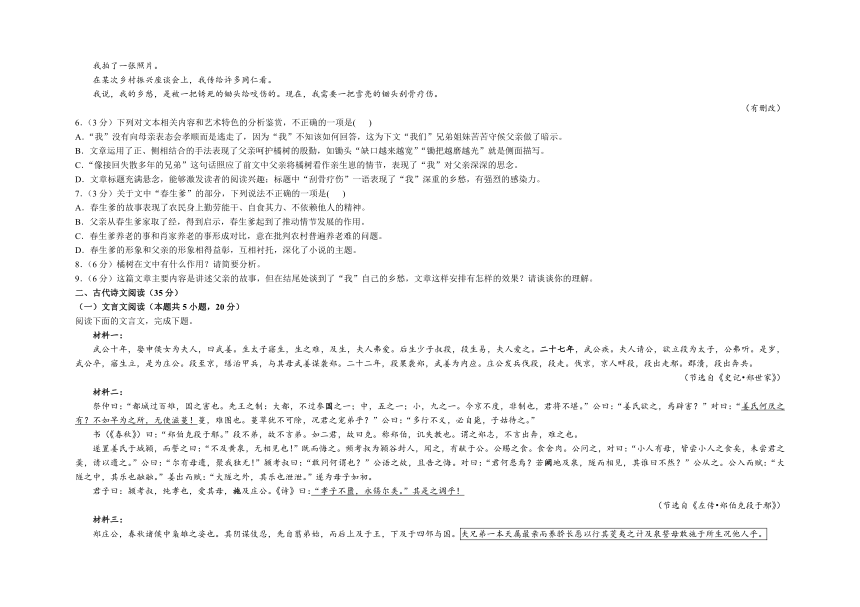

图片预览

文档简介

宿迁市2022-2023学年高二下学期5月月考语文试题2023.5

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

在人口不流动的社会中,自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,家族这社群包含着地域的涵义。村落这个概念可以说是多余的,儿谣里“摇摇摇,摇到外婆家”,在我们自己的经验中,“外婆家”充满着地域的意义。血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

但是人究竟不是植物,还是要流动的。乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程,一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断的扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这社群不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限,人口繁殖所引起的常是向内的精耕,精耕受着土地报酬递减律的限制,逼着这社群分裂,分出来的部分到别的地方去找耕地。

如果分出去的细胞能在荒地上开垦,另外繁殖成个村落,它和原来的乡村还保持着血缘的联系,甚至把原来地名来称这新地方,那是说否定了空间的分离。这种例子在移民社会中很多。在美国旅行的人,如果只看地名,会发生这是个“揉乱了的欧洲”的幻觉。新英伦、纽约(新约克)是著名的;伦敦、莫斯科等地名在美国地图上都找得到,而且不止一个。以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。我十岁离开了家乡——吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。我们的祖宗在吴江已有二十多代,但是在我们的灯笼上却贴着”江夏费”的大红字。江夏是在湖北,从地缘上说我有什么理由和江夏攀关系?真和我的孩子一般,凭什么可以和她从来没有到过的吴江发生地缘呢?在这里很显然在我们乡土社会里地缘还没有独立成为一种构成团结力的关系。我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

很多离开老家漂流到别的地方去的并不能像种子落入土中一般长成新村落,他们只能在其他已经形成的社区中设法插进去。如果这些没有血缘关系的人能结成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。这样血缘和地缘才能分离。但是事实上在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物。在户口册上也有注明”寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该土地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为新客或客边的。

(节选自费孝通《乡土中国》)

材料二:

根据《浙江新志》(1936年版)的资料进行统计得知,农户占全户数的比重情况是:宁波地区平均为37%,杭县为77%,嘉兴县为76%,吴兴县为87%,绍兴县为99%。宁波地区非农业人口所占的比重之高是显而易见的。这里,我们可以看到这样两条互为因果的作用链:一条是由于土狭人稠、饥驱寒袭而迫使部分宁波人转而以经商等非农业生产作为生计的手段。另一条是由于从事经商而使得一部分人口无需依赖农业成为可能,从而继续导致了该地区“生齿日繁”。

然而,人口过剩——经商这一动态平衡曾经几度面临失衡。而每次于宁波商人看似十分不利的失衡危机反而在客观结果上促成了宁波商人(宁波帮)的大跃进。在明代以前,宁波商人以宁波港为基地主要从事海外贸易。然而明政府厉行的海禁政策,阻断了宁波商人的生计之路,宁波商人除了一部分转而从事走私贸易外,大批商人转向内地贸易。嘉靖年间,“宁绍诸郡之民,半游食于四方”。成书于明万历二五年的《广志释》也记述当地“竞贾贩锥刀之利,人大半食于外”。明朝海禁政策虽然始于洪武年间,却允许宁波作为对日贸易口岸,至嘉靖2年由于发生“宁波事件”,才致宁波市舶司被罢废。由此可见,嘉靖、万历年间宁波地区出现大规模的人员外流,与海禁实施的背景是紧密相关的。海禁促成了宁波商人大规模进出外地,是后来宁波帮形成的基础。

(节选自黄伟明《近代宁波帮在上海的生成与发展》)

注:①1523年,到宁波的日本两大贸易使团,因为贸易资格问题相互大打出手,进而在宁波大肆烧杀抢掠。这起恶性外交事件,导致嘉靖皇帝废除了宁波市舶司。

1.(3分)下列对材料一相关内容的梳理,不正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

2.(3分)下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,是血缘与地缘合一的,因此村落这个概念也就不存在了。

B.血缘社群的人口不断繁殖,一旦出现繁殖,必然会导致向外开垦、向内精耕或社群分裂等各种结果。

C.社群分裂,或在荒地上形成新的村落,依然保持血缘联系;或插入其他社区,从而形成纯粹的地缘联系。

D.在乡土社会中,“客边”“新客”“外村人”等名称,也表明了地缘相对于血缘常常缺少一种团结力。

3.(3分)根据原文内容,下列推断不正确的一项是( )

A.“宁绍诸郡之民,半游食于四方”中这个“游”字,一定程度上说明了当时在外经商的“宁波帮”很难融入各地既有的社群。

B.当今主要分布在广东、广西、福建、台湾等地的客家人,是唯一一个不以地域命名的民系。从“客”字上,我们可以推想,他们的祖先经历过大迁徙。

C.“聚居三千口人间第一,合默五百年天下无双“的”义门陈氏”,1062年为被分为291庄,拆分至全国各地。“义门陈”,从此成为他们纯粹地缘的鲜明标记。

D.“来了就是深圳人”这句话体现了深圳开放、包容的城市精神,但是并不意味着只要一来到深圳就能无条件享有和“老深圳人”相同的公民权。

4.(4分)材料二关于“宁波帮”的个案研究印证了材料一的什么观点?为补充材料一的论述,可以从材料二中提炼出一个怎样的新结论?

5.(4分)同为科学论著,在论述方法与语言表达上材料一和材料二各有特色。请简要分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下题。

需要一把雪亮的锄头刮骨疗伤

邓建华

我的乡愁,是被一把锈死的锄头给咬伤的。现在,我需要一把雪亮的锄头刮骨疗伤。

父亲破天荒回得早,我有点惊讶,照例去给他打洗脚水。等我找来他的拖鞋,他一声不响侧卧在床。我没有再去喊他。

他总是被人叫去做调解,帮崽多的人家分家,给不和的人家劝架,为受委屈的人家撑腰,就因为他有一个改变不了的身份——老支书。他一出去,一般是三更半夜回。他常常是喝了点小酒回的,一边将皲裂的双脚泡在我给打的洗脚水里,一边给我说道他调解的事,说得眉飞色舞,有鼻子有眼。

这天,他没有讲什么,也没有洗脚。第二天天刚亮,就匆匆出门了。

我问母亲,爹怎么了

母亲说,不就是昨晚在肖家,没讨到一句好话。

我不解,望着母亲。

母亲就说了肖家三个崽不养爹娘的事,说我爹讲了一通直话,老肖家的大崽不开心了,就说,老书记,你现在在我们家砍斧头,算够狠的了,你们家也有三个崽,但愿以后你家不要别人来做工作。

母亲说,谁家能够保证不出报应崽

母亲盯着我说这话,或许,她在期待某一种铿锵的表态。然而,我没有。我收拾书包,逃也似的往学校赶。

父亲从凉薯屋场回来,像打了鸡血。

我看见他在菜园子里,钉下了16根木桩,行距、间距都有两米五左右。我估计他要干什么大事,就小心翼翼问了一声。

他说,我到春生爹家取经了。

春生爹是个名人了。一个70岁的单身老头,不要村里的“五保”。自己喂一头土杂猪,种植10棵早熟橘子树。树下种萝卜菜喂猪,猪粪养树。猪大了,杀了腌着吃一年。橘子红了,附近的罐头厂抢着要。每到过年,有崽有女的人家为这愁为那烦,这个光棍老头,却乐滋滋地烤着蔸根火,喜滋滋地数钱。

父亲是瞄准春生爹的目标了。

他不管白天黑夜,开挖着树洞。每一个洞子一米长,一米宽,一米深。晚上,我忙完作业,还没见他收工,就去菜园子叫他进屋洗脚,他还在一铲一铲从洞子里往外送土。一把杉木把锄头丢在旁边,估计是挖到坚硬的石头子了,锄刃上有了一个不大不小的缺口。新送上来的黄土上,已经落下了一层寡白的霜。

我扯父亲上来,满头大汗的他,捡起地上的锄头和铁铲,理直气壮地说,老了我就靠它们了。是的,父亲说的是它们,没有说你们。

父亲的橘树栽下了。

不是他一个人栽了,在他的带动下整个村子里的人都栽下了。

父亲的时间缠绕在橘树上了。他殷勤地给树剪枝、捉虫、浇水、施肥、除草,毫不留情地砍去二十多棵遮住橘林阳光的老杉树。锄头,跟着他出入橘林,缺口越来越宽,锄把越磨越光。

父亲自始至终,将橘树当了亲生崽。

三年过后,父亲和左邻右舍得到了丰厚回报。

良种柑橘满满地挂果了。父亲采摘橘子,仿佛在接受他16个崽的供奉。那么神圣,小心翼翼,只差没先沐手,再拿剪刀了。几天的起起落落,搭梯扶架、提篮抬筐、装袋灌篓,柑橘堆满了一堂屋。

来了一台手扶拖拉机,下来一位戴墨镜、提黑色皮包的小胡子,开了一个价。父亲不答白。手扶拖拉机就去了另一家。不一会,拖拉机就拉了满满一车橘子走了。

过了几天,手扶拖拉机又来了,还是小胡子,开了一个价,比前几天少了5角钱一斤。

父亲一句话不说,端着酒杯往菜园子里走。

小胡子付款走人,邻居就围拢了。有人笑道,高价不卖低价售,老书记就是风格高啊。父亲将缺口的锄头咚地敲在地上,回应道,我看大家伙要细细想好,怎么统一定价,要不然,以后就会被这些人吊起来耍。

那时候,还没有谁倡导成立产业协会、合作社什么的,父亲看出了销售环节的端倪。

是的,接下来的几年,每年都是丰收年。可是,最近几年,每一个橙黄的橘子,都成了父亲和左邻右舍悬着的心。谁都知道,集镇上不知道从什么时候起,各式各样的水果堆积如山了,最不受待见的就是橘子。

满山橘子,挂在树上,慢慢连采摘的兴趣都没有了。秋后,橘子在树上;严冬,橘子在树上。父亲病倒的那年,一场冰雪将满园的橘树扫荡得呜呼哀哉。

父亲的伤口从脖子到胸口到腹部,那道疤痕,像一棵枯萎的橘树。

在那些日子,我们兄弟姐妹苦苦守候着父亲,给了他最大的慰藉。他在遗书里,表达了他对儿女的满意。这个老早就指望16棵橘树养老的固执的人,被橘树榨干最后一点激情后,还是接受了儿女的孝敬。

父亲是患食管癌去世的,我一直遗憾的是,没有在他还能进一点流食的时候,给他榨一杯橘子汁。

父亲走后的第二年,我回老家的菜园子寻找,想看看那年冰冻后的橘树,是否还有一两个树蔸发了荪,如果有,我就要做个盆景,搬回来,好好养着,像接回失散多年的兄弟。

我家的菜园子,杂草丛生,发荪的橘树蔸却没有一个。当我转身离开的时候,我突然发现父亲那把锄头还挖在草丛里。锄头已经锈死,锄头把也腐朽得不成形了。我跪下来,将锄头周边的杂草除尽。我那瘦得不成人形的父亲啊,最后没能拔出这把锄头,居然让这把锄头至今还咬在菜园子的肩头。

我拍了一张照片。

在某次乡村振兴座谈会上,我传给许多同仁看。

我说,我的乡愁,是被一把锈死的锄头给咬伤的。现在,我需要一把雪亮的锄头刮骨疗伤。

(有删改)

6.(3分)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.“我”没有向母亲表态会孝顺而是逃走了,因为“我”不知该如何回答,这为下文“我们”兄弟姐妹苦苦守候父亲做了暗示。

B.文章运用了正、侧相结合的手法表现了父亲呵护橘树的殷勤,如锄头“缺口越来越宽”“锄把越磨越光”就是侧面描写。

C.“像接回失散多年的兄弟”这句话照应了前文中父亲将橘树看作亲生崽的情节,表现了“我”对父亲深深的思念。

D.文章标题充满悬念,能够激发读者的阅读兴趣;标题中“刮骨疗伤”一语表现了“我”深重的乡愁,有强烈的感染力。

7.(3分)关于文中“春生爹”的部分,下列说法不正确的一项是( )

A.春生爹的故事表现了农民身上勤劳能干、自食其力、不依赖他人的精神。

B.父亲从春生爹家取了经,得到启示,春生爹起到了推动情节发展的作用。

C.春生爹养老的事和肖家养老的事形成对比,意在批判农村普遍养老难的问题。

D.春生爹的形象和父亲的形象相得益彰,互相衬托,深化了小说的主题。

8.(6分)橘树在文中有什么作用?请简要分析。

9.(6分)这篇文章主要内容是讲述父亲的故事,但在结尾处谈到了“我”自己的乡愁,文章这样安排有怎样的效果?请谈谈你的理解。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

材料一:

武公十年,娶申侯女为夫人,曰武姜。生太子寤生,生之难,及生,夫人弗爱。后生少子叔段,段生易,夫人爱之。二十七年,武公疾。夫人请公,欲立段为太子,公弗听。是岁,武公卒,寤生立,是为庄公。段至京,缮治甲兵,与其母武姜谋袭郑。二十二年,段果袭郑,武姜为内应。庄公发兵伐段,段走。伐京,京人畔段,段出走鄢。郡溃,段出奔共。

(节选自《史记 郑世家》)

材料二:

祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。先王之制:大都,不过参国之一;中,五之一;小,九之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓!蔓,难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。”

书(《春秋》)曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟。如二君,故曰克。称郑伯,讥失教也。谓之郑志,不言出奔,难之也。

遂置姜氏于城颍,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也!”既而悔之。频考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。公赐之食。食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗之。”公曰:“尔有母遗,聚我独无!”颍考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融。”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄。”遂为母子如初。

君子曰:颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。《诗》曰:“孝子不匮,永锡尔类。”其是之调乎!

(节选自《左传 郑伯克段于鄢》)

材料三:

郑庄公,春秋诸侯中枭雄之姿也。其阴谋伎忍,先自翦弟始,而后上及于王,下及于四邻与国。夫兄弟一本天属最亲而养骄长恶以行其茭夷之计及泉誓母敢施于所生况他人乎。

(节选自清代高士奇《左传纪事本末 卷四十一》)

10.(3分)下列对画框部分的断句,正确的一项是( )

A.夫兄弟一本/天属最亲而养/骄长恶/以行其茭夷之/计及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

B.夫兄弟一本/天属最亲而养/骄长恶/以行其茭夷之计/及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

C.夫兄弟一本/天属最亲/而养骄长恶/以行其茭夷之/计及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

D.夫兄弟一本/天属最亲/而养骄长恶/以行其茭夷之计/及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

11.(3分)下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.二十七年,指郑武公二十七年,与姚鼐《登泰山记》中”余以乾隆三十九年”中的纪年法相同。

B.“先王之制:大都,不过参国之一”中的“国”与“都城过百雉、国之害也”的“国”含义不相同。

C.阙,通“掘”,是“挖”的意思,与《烛之武退秦师》“若不闻秦,将焉取之“中”阙”含义不相同。

D.施,此处是“延及、延续”的意思,与《谏逐客书》“使之西面事秦,功施到今“中”施”同义。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.武姜生次子叔段时是顺产,所以武姜很喜欢叔段,并请求郑武公立叔段为太子,但郑武公并没有同意。

B.在武姜的明里暗里支持下,叔段有侍无恐,得寸进尺。郑庄公沉着应对,欲擒故纵,最终打败了叔段。

C.《春秋》未按“谥号”称郑庄公为“公”,却按兄弟排行称他为“郑伯”,《左传》对此持反对意见。

D.颍考叔献计让庄公和其母“隧而相见”,母子团聚。作者借“孝子不匮,永锡尔类”赞颂了颍考叔。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓!

(2)“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎!

14.(3分)材料三中高士奇笔下的郑庄公是一个怎样的人?请结合选文概括其形象。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的唐诗,按要求作答。

灞上①秋居

马戴

灞原风雨定,晚见雁行频。落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。寄卧郊扉久,何年致此身②。

【注】①灞上:地名,位于长安东郊,为作者寓居之地。②致身:献身于国君。

15.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.首联描绘了灞原上撩人秋思的秋风秋雨直到傍晚才停歇下来,接连不断的雁群自北向南急急飞过的萧森画面。

B.第三句不禁让人想起“落叶归根”这个成语,作者这时看到他乡落叶顿有自己羁留外地、盼回故乡之感。

C.第四句中“寒”字写出了深秋已至,寒意重重。在寒气包围中,一灯如豆,无法取暖,贫寒交迫的生活让作者难以维系。

D.这首诗写景,不假浮词雕饰;写情,不作无病呻吟。因此,尽管题材并不新鲜,却仍有相当强的艺术感染力。

16.(6分)这首诗的颈联历来为人称道,请赏析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《过秦论》中,为了防止百姓反抗,秦始皇实行愚民政策,有关的句子是:__________,___________,

(2)孟子有“生于忧患,死于安乐”的名句,在欧阳修《五代史伶官传序》中与之意思相近的一句话是__________,____________。

(3)《锦瑟》一诗的颈联是“____________,___________。”它表现的这种可望不可即的理想境界代表的是诗人全部的情感。

理解性默写。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下题。

陈厚群的童年和少年在颠沛流离的逃难中度过。新中国成立,到处呈现出一片①_____________的新气象,这令陈厚群无比兴奋和激动,由此“对新中国、新生活充满了无限憧憬和向往、无比热爱和兴奋”。

在莫斯科动力学院留学期间,陈厚群有幸在莫斯科大学大礼堂亲耳聆听了毛主席“希望寄托在你们身上”的著名讲话。毛主席的话语里充满亲切的关怀,寄托了殷切的期望,陈厚群听了讲话,毕业后投身祖国建设、科技报国的初心更加坚定了。以全优成绩毕业的陈厚群婉谢导师挽留,返回祖国。从此,他的人生与祖国的江河湖海紧紧相连。

历经60多年探索,陈厚群创建了国内外唯一一个集理论、分析和设计为一体的高坝抗震学科和人才培养体系。1995年,63岁的陈厚群当选为中国工程院院士。对于如此崇高的荣誉,他深感责任之重。“我深知自己虽已是花甲之年,但当选之日就是一个新起点,决心②__________以不辱使命,不负厚望。”2011年,79岁的陈厚群出任国务院南水北调工程专家委员会主任。“能亲身参与到南水北调工程建设管理中,并贡献一份③___________,我感到十分荣幸。”陈厚群说。也就是在这一年,他荣获国际大坝委员会终身荣誉奖。

18.(3分)请在文中横线处填入恰当的成语。

19.(4分)请将文中画横线的部分改成一个单句,要求能够与前句衔接紧密,并突出毛主席的讲话对陈厚群的影响。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

20.(4分)文中三处直接引用陈厚群的话,请结合材料简要分析其表达效果。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

神舟十四号“龙马精神”乘组在轨工作已有月余。有细心网友发现,这次航天员的衣服更加多样,彩色的运动衫也十分抢镜。航天员到底有多少衣服?今天,就让我们一起看看航天员的“变装秀”。

舱内航天服是航天员在载人飞船中的压力应急救生装备,为航天员提供生命保障。舱外航天服是航天员出舱活动时使用的个体防护装备,用于生命和作业保障。实验服是航天员进行医学实验及在轨体检时的穿着,颜色不是很鲜亮,但非常实用。失重防护服也被称为“企鹅服”。航天员在失重状态下长期生活,由于①________,人体的肌肉会萎缩。“企鹅服”里面有很多弹性带,航天员穿上后通过弹性力的作用,使肌肉感到紧张,②________。锻炼服是航天员在轨锻炼时的着装。相比以往,这次神舟十四号航天员乘组的锻炼服③_________。除了蓝色还有黄色、红色、橙色、粉色等。

怎么样,看完这些,是不是觉得航天员的“变装秀”十分吸睛!随着“太空之家”建设得越来越好,未来航天员的“太空衣柜”必将拥有更多“色彩”。

21.(3分)下列句子中的“抢镜”和文中加点粗的“抢镜”含义不同的一项是( )

A.这幅兰花图在展览会上极为抢镜,致使许多名家画作相形失色。

B.小品《主角与配角》中,陈佩斯不甘当配角,花式抢镜引爆笑。

C.谷爱凌在完成第二跳后,吃着韭菜馅饼等成绩的画面成功抢镜。

D.有些文物凭颜值抢镜,有些则凭借精湛制作技艺令人惊叹不已。

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

(1)曾子:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”自强不息,厚德载物,这是儒家的担起。

(2)《法句经》:“胜者生怨,负则自鄙。去胜负心,无诤自安。”鼓励摆脱外物的束缚,所谓“一念放下,万般自在”,这是佛家的放下。

(3)《庖丁解牛》:“依乎天理,批大邻,导大窾,因其固然……恢恢乎其于游刃必有余地矣。”依道而行,顺应规律,这是道家的看开。

担起,放下,看开,儒佛道三家的思想对于我们颇具启示意义。请任意结合两家的观点,或综合三家的观点写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:B

解析:B.“新英伦”是“血缘社群”,“没有血缘的人结成的地方社群”错。

2.答案:D

解析:A.“因此村落这个概念也就不存在了”错误,曲解文意,材料一中有“村落这个概念是多余的”,不等于“不存在”;B.“一旦出现繁殖”错误,材料一中是“达到一定程度后”;C.“形成纯粹的地缘”错误,材料一有“如果这些没有血缘关系的人能结成一个地方社群”这个条件。

3.答案:C

解析:C.“纯粹性地缘”错误,应为“血缘性地缘”。

4.答案:可印证观点:一个人口在繁殖中的血缘社群,土地不能承载,就要流动。可提炼结论:人口流动还有一个重要的原因是政策的影响。

5.答案:①论述方法:材料一联系生活实际举例论证,重视推理;材料二引用数据和史料论证,重视归纳。②语言表达:材料一多用口语和比喻,语言形象,通俗易懂,可读性强;材料二多用术语和引用,语言平实,逻辑严谨,论述简练。

6.答案:A

解析:本题考查分析、鉴赏文章艺术特色的能力。“这为下文‘我们’兄弟姐妹苦苦守候父亲做了暗示”分析错误,并没有暗示的作用,后文“我”家兄弟姐妹的孝顺是对“我”没有反应的一个交代,是故事情节发展的必然,是交代父亲结局的一部分。

7.答案:C

解析:本题考查理解文章内容的能力。“意在批判农村普遍养老难的问题”不正确,文中肖家养老难的事件是个别事件,不能代表农村普遍现象;另外,本文主题是为了赞美父亲的形象,C项的分析背离了小说主题。

8.答案:①橘树串联文章的内容。文章重点叙述了父亲种橘树、卖橘子等内容。②橘树的兴衰烘托了小说的氛围。橘树的繁茂烘托了父亲劳动有得的喜悦,橘树的衰落、死亡烘托了父亲衰老死亡的悲伤。③橘树表现了人物的形象。种橘树、卖橘子表现了父亲独立自强、勤劳能干、看重尊严、有远见的形象特点。④橘树丰富了小说主题。“我”去橘林中寻找橘树荪,表现了“我”对父亲的深情和“我”的乡愁。

解析:本题考查分析文章写作技巧的能力。本题要求分析橘树在文中的作用,可以从结构内容、人物形象、情感主题等方面去思考。

9.答案:①虽然这段内容是在说“我”的乡愁,但“我”的乡愁是来自父亲那把锈死的锄头,父亲的锄头带给“我”的触动强化了父亲的形象。②这段内容虽然是在说“我”的乡愁,但表达了“我”对父亲劳动不辍、努力进取精神的感动和对父亲的深深的思念之情。③这段内容呼应标题和首段,并使用了比拟修辞,使小说语言形象生动,富有意蕴,抒情浓烈而深沉,引人深思。

解析:本题考查分析文章艺术效果的能力。要结合最后一段的具体内容来分析,不能脱离文本来空谈。

10.答案:D

解析:句意:兄弟同出一个本源,天性相连最为亲密,可是郑庄公却养成了他弟弟的骄横、滋长了他的恶习,以便施行自己铲除对手的大计。郑庄公竟然发誓到黄泉才与母亲相见,这样的事情都敢施加于生他的母亲身上,更何况他人呢?“而”表转折,“养骄长恶”为并列结构短语,中间不应断开,可排除AB;“芟夷之计”作“行”的宾语,“计”是宾语中心词,故“之”与“计”中间不应断开,可排除C。

11.答案:A

解析:A.纪年法不同。“二十七年”是王公即位年次纪年法。“乾隆三十九年”是年号纪年法。B.“不过参国之一”中的“国”指国都,“国之害也”中的“国”指国家。C.“若不阙秦,将焉取之”中“阙”的含义为“侵损、削减”。

12.答案:C

解析:“持反对意见”错。《左传》认同并解释《春秋》为何称他为“郑伯”,因为郑庄公对弟弟没有尽到哥哥的责任。故选C。

13.答案:(1)姜氏有什么可满足呢?不如趁早给他(叔段)另外安排个地方,不让他的势力再滋长蔓延。

(2)“孝子德行无穷,永久能分给同类。”说的大概就是这样的事吧!

解析:

14.答案:①有枭雄之才。②老谋深算。③嫉妒而残忍。

15.答案:C

解析:深秋确实有寒意,但本句并非突出贫寒交迫,而是在表现诗人因孤寂、凄冷而觉得寒。

16.答案:①手法:衬托手法。前一句以动衬静,以露珠滴落在枯叶上的声响衬托出环境的寂静;后一句写与闲云野鹤般的僧人为邻,衬托出诗人处境的孤独。营造出孤寂、凄清的氛围,抒发了作者独处空园,长夜无眠,孤苦凄凉的心境。

17.答案:于是废先王之道;焚百家之言

答案:忧劳可以兴国;逸豫可以亡身

答案:沧海月明珠有泪;蓝田日暖玉生烟

18.答案:①欣欣向荣;②再接再厉;③绵薄之力

解析:本题考查正确使用成语的能力。第①处,根据“新中国成立”和“新气象”可以推断出此处应表现蓬勃发展、繁荣兴旺的意思,“欣欣向荣”比较合适。第②处,根据陈厚群已有的成绩和“当选之日就是一个新起点”来推断,此处应填写在成功的基础上继续努力的意思,“再接再厉”最为恰当。第③处,这是陈厚群自己的话,表达自己为南水北调工程贡献力量,应用谦词“绵薄之力”。

19.答案:毛主席充满亲切的关怀、寄托殷切的期望的话语更加坚定了陈厚群毕业后投身祖国建设、科技报国的初心。

解析:本题考查正确使用长短句的能力。首先选取恰当句式,考虑与前句衔接,并突出毛主席的影响力,再写成单句即可。

20.答案:①三处引用分别表现了陈厚群对新中国的热爱、当选工程院院士的责任担当和参与南水北调工程管理的荣誉感。②直接引用人物自己的话更能揭示人物内心,直观体现其精神。③增强了人物故事的感染力。

解析:本题考查正确使用修辞手法的能力。引用人物自己的语言,表达效果主要有两个方面:一是内容效果上表现人物内心、精神、气质等特点,二是艺术效果上增强感染力。

21.答案:B

解析:本题考查辨析词语用法的能力。原文中“抢镜”指彩色的运动衫因有特色而吸引大众注意,受到网友关注。A、C、D三项的“抢镜”也均指因出众而受关注。B项“抢镜”是争先在镜头前出现,争抢戏份的意思,与原文“抢镜”的含义不同。

22.答案:①没有重力作用;②避免肌肉萎缩;③可谓更加丰富多彩

解析:本题考查语言表达连贯的能力。第①处,由前文“在失重状态下”和后文“人体的肌肉会萎缩”可以推断出此处是陈述“没有重力”这一原因,填“没有重力作用”。第②处,由前句“人体的肌肉会萎缩”和“使肌肉感到紧张”可以推出填“避免肌肉萎缩”这一结果。第③处,由后文“除了蓝色还有黄色、红色、橙色、粉色等”可知。

23.答案:略

解析:这是一道任务驱动型材料作文题。材料是三则引语。第一则曾子的话,讲的是儒家的进取精神。所谓“担起”就是要自强不息,厚德载物。第二则是来自《法句经》的话,告诉人们要去除胜负心,不要沉溺于纷争之中。所谓“放下”就是要摆脱私心的困缚,超脱对外物的追逐。第三则是来自《庖丁解牛》的话,告诉我们要顺其自然,按规律行事。所谓“看开”,就是要“依道而行,顺应规律”。整体看来,担起,放下,看开,虽是三家所言,但它们其实是各有所长、互为补充的。写作提示要求,要综合三家观点或是任意组合两家观点进行写作,因此,学生写作时切不可只谈一个方面,也不要局限于材料本身而大谈儒释道三家文化,而是要论述担起、放下、看开对于读书治学、成才修身等的启示意义。如果综合两家观点来写,那么选择儒家的“担起”和佛家的“放下”更便于展开论述,因为二者之间存在着对立统一关系。可以先界定担起和放下的内涵:担起指的是负起责任,放下指的是放下名利的束缚。然后辨析二者之间的关系:专注于担起责任的人,往往不在乎对名利等外物的争竞;而那些放下外物束缚的人,会更心无旁骛地去专注于完成责任。如果综合三家的观点,则可以强调,不管是担起,还是放下,都是需顺应规律,依道而行,也就是“看开”。在顺应规律这一前提下,该担起的时候担起,该放下的时候放下。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:

在人口不流动的社会中,自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,家族这社群包含着地域的涵义。村落这个概念可以说是多余的,儿谣里“摇摇摇,摇到外婆家”,在我们自己的经验中,“外婆家”充满着地域的意义。血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

但是人究竟不是植物,还是要流动的。乡土社会中无法避免的是“细胞分裂”的过程,一个人口在繁殖中的血缘社群,繁殖到一定程度,他们不能在一定地域上集居了,那是因为这社群所需的土地面积,因人口繁殖,也得不断的扩大。扩大到一个程度,住的地和工作的地距离太远,阻碍着效率时,这社群不在区位上分裂。——这还是以土地可以无限扩张时说的。事实上,每个家族可以向外开垦的机会很有限,人口繁殖所引起的常是向内的精耕,精耕受着土地报酬递减律的限制,逼着这社群分裂,分出来的部分到别的地方去找耕地。

如果分出去的细胞能在荒地上开垦,另外繁殖成个村落,它和原来的乡村还保持着血缘的联系,甚至把原来地名来称这新地方,那是说否定了空间的分离。这种例子在移民社会中很多。在美国旅行的人,如果只看地名,会发生这是个“揉乱了的欧洲”的幻觉。新英伦、纽约(新约克)是著名的;伦敦、莫斯科等地名在美国地图上都找得到,而且不止一个。以我们自己来说罢,血缘性的地缘更是显著。我十岁离开了家乡——吴江,在苏州城里住了九年,但是我一直在各种文件的籍贯项下填着“江苏吴江”。抗战时期在云南住了八年,籍贯毫无改变,甚至生在云南的我的孩子,也继承着我的籍贯。她的一生大概也得老是填“江苏吴江”了。我们的祖宗在吴江已有二十多代,但是在我们的灯笼上却贴着”江夏费”的大红字。江夏是在湖北,从地缘上说我有什么理由和江夏攀关系?真和我的孩子一般,凭什么可以和她从来没有到过的吴江发生地缘呢?在这里很显然在我们乡土社会里地缘还没有独立成为一种构成团结力的关系。我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

很多离开老家漂流到别的地方去的并不能像种子落入土中一般长成新村落,他们只能在其他已经形成的社区中设法插进去。如果这些没有血缘关系的人能结成一个地方社群,他们之间的联系可以是纯粹的地缘,而不是血缘了。这样血缘和地缘才能分离。但是事实上在中国乡土社会中却相当困难。我常在各地的村子里看到被称为“客边”“新客”“外村人”等的人物。在户口册上也有注明”寄籍”的。在现代都市里都规定着可以取得该土地公民权的手续,主要的是一定的居住时期。但是在乡村里居住时期并不是个重要条件,因为我知道许多村子里已有几代历史的人还是被称为新客或客边的。

(节选自费孝通《乡土中国》)

材料二:

根据《浙江新志》(1936年版)的资料进行统计得知,农户占全户数的比重情况是:宁波地区平均为37%,杭县为77%,嘉兴县为76%,吴兴县为87%,绍兴县为99%。宁波地区非农业人口所占的比重之高是显而易见的。这里,我们可以看到这样两条互为因果的作用链:一条是由于土狭人稠、饥驱寒袭而迫使部分宁波人转而以经商等非农业生产作为生计的手段。另一条是由于从事经商而使得一部分人口无需依赖农业成为可能,从而继续导致了该地区“生齿日繁”。

然而,人口过剩——经商这一动态平衡曾经几度面临失衡。而每次于宁波商人看似十分不利的失衡危机反而在客观结果上促成了宁波商人(宁波帮)的大跃进。在明代以前,宁波商人以宁波港为基地主要从事海外贸易。然而明政府厉行的海禁政策,阻断了宁波商人的生计之路,宁波商人除了一部分转而从事走私贸易外,大批商人转向内地贸易。嘉靖年间,“宁绍诸郡之民,半游食于四方”。成书于明万历二五年的《广志释》也记述当地“竞贾贩锥刀之利,人大半食于外”。明朝海禁政策虽然始于洪武年间,却允许宁波作为对日贸易口岸,至嘉靖2年由于发生“宁波事件”,才致宁波市舶司被罢废。由此可见,嘉靖、万历年间宁波地区出现大规模的人员外流,与海禁实施的背景是紧密相关的。海禁促成了宁波商人大规模进出外地,是后来宁波帮形成的基础。

(节选自黄伟明《近代宁波帮在上海的生成与发展》)

注:①1523年,到宁波的日本两大贸易使团,因为贸易资格问题相互大打出手,进而在宁波大肆烧杀抢掠。这起恶性外交事件,导致嘉靖皇帝废除了宁波市舶司。

1.(3分)下列对材料一相关内容的梳理,不正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

2.(3分)下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,是血缘与地缘合一的,因此村落这个概念也就不存在了。

B.血缘社群的人口不断繁殖,一旦出现繁殖,必然会导致向外开垦、向内精耕或社群分裂等各种结果。

C.社群分裂,或在荒地上形成新的村落,依然保持血缘联系;或插入其他社区,从而形成纯粹的地缘联系。

D.在乡土社会中,“客边”“新客”“外村人”等名称,也表明了地缘相对于血缘常常缺少一种团结力。

3.(3分)根据原文内容,下列推断不正确的一项是( )

A.“宁绍诸郡之民,半游食于四方”中这个“游”字,一定程度上说明了当时在外经商的“宁波帮”很难融入各地既有的社群。

B.当今主要分布在广东、广西、福建、台湾等地的客家人,是唯一一个不以地域命名的民系。从“客”字上,我们可以推想,他们的祖先经历过大迁徙。

C.“聚居三千口人间第一,合默五百年天下无双“的”义门陈氏”,1062年为被分为291庄,拆分至全国各地。“义门陈”,从此成为他们纯粹地缘的鲜明标记。

D.“来了就是深圳人”这句话体现了深圳开放、包容的城市精神,但是并不意味着只要一来到深圳就能无条件享有和“老深圳人”相同的公民权。

4.(4分)材料二关于“宁波帮”的个案研究印证了材料一的什么观点?为补充材料一的论述,可以从材料二中提炼出一个怎样的新结论?

5.(4分)同为科学论著,在论述方法与语言表达上材料一和材料二各有特色。请简要分析。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下题。

需要一把雪亮的锄头刮骨疗伤

邓建华

我的乡愁,是被一把锈死的锄头给咬伤的。现在,我需要一把雪亮的锄头刮骨疗伤。

父亲破天荒回得早,我有点惊讶,照例去给他打洗脚水。等我找来他的拖鞋,他一声不响侧卧在床。我没有再去喊他。

他总是被人叫去做调解,帮崽多的人家分家,给不和的人家劝架,为受委屈的人家撑腰,就因为他有一个改变不了的身份——老支书。他一出去,一般是三更半夜回。他常常是喝了点小酒回的,一边将皲裂的双脚泡在我给打的洗脚水里,一边给我说道他调解的事,说得眉飞色舞,有鼻子有眼。

这天,他没有讲什么,也没有洗脚。第二天天刚亮,就匆匆出门了。

我问母亲,爹怎么了

母亲说,不就是昨晚在肖家,没讨到一句好话。

我不解,望着母亲。

母亲就说了肖家三个崽不养爹娘的事,说我爹讲了一通直话,老肖家的大崽不开心了,就说,老书记,你现在在我们家砍斧头,算够狠的了,你们家也有三个崽,但愿以后你家不要别人来做工作。

母亲说,谁家能够保证不出报应崽

母亲盯着我说这话,或许,她在期待某一种铿锵的表态。然而,我没有。我收拾书包,逃也似的往学校赶。

父亲从凉薯屋场回来,像打了鸡血。

我看见他在菜园子里,钉下了16根木桩,行距、间距都有两米五左右。我估计他要干什么大事,就小心翼翼问了一声。

他说,我到春生爹家取经了。

春生爹是个名人了。一个70岁的单身老头,不要村里的“五保”。自己喂一头土杂猪,种植10棵早熟橘子树。树下种萝卜菜喂猪,猪粪养树。猪大了,杀了腌着吃一年。橘子红了,附近的罐头厂抢着要。每到过年,有崽有女的人家为这愁为那烦,这个光棍老头,却乐滋滋地烤着蔸根火,喜滋滋地数钱。

父亲是瞄准春生爹的目标了。

他不管白天黑夜,开挖着树洞。每一个洞子一米长,一米宽,一米深。晚上,我忙完作业,还没见他收工,就去菜园子叫他进屋洗脚,他还在一铲一铲从洞子里往外送土。一把杉木把锄头丢在旁边,估计是挖到坚硬的石头子了,锄刃上有了一个不大不小的缺口。新送上来的黄土上,已经落下了一层寡白的霜。

我扯父亲上来,满头大汗的他,捡起地上的锄头和铁铲,理直气壮地说,老了我就靠它们了。是的,父亲说的是它们,没有说你们。

父亲的橘树栽下了。

不是他一个人栽了,在他的带动下整个村子里的人都栽下了。

父亲的时间缠绕在橘树上了。他殷勤地给树剪枝、捉虫、浇水、施肥、除草,毫不留情地砍去二十多棵遮住橘林阳光的老杉树。锄头,跟着他出入橘林,缺口越来越宽,锄把越磨越光。

父亲自始至终,将橘树当了亲生崽。

三年过后,父亲和左邻右舍得到了丰厚回报。

良种柑橘满满地挂果了。父亲采摘橘子,仿佛在接受他16个崽的供奉。那么神圣,小心翼翼,只差没先沐手,再拿剪刀了。几天的起起落落,搭梯扶架、提篮抬筐、装袋灌篓,柑橘堆满了一堂屋。

来了一台手扶拖拉机,下来一位戴墨镜、提黑色皮包的小胡子,开了一个价。父亲不答白。手扶拖拉机就去了另一家。不一会,拖拉机就拉了满满一车橘子走了。

过了几天,手扶拖拉机又来了,还是小胡子,开了一个价,比前几天少了5角钱一斤。

父亲一句话不说,端着酒杯往菜园子里走。

小胡子付款走人,邻居就围拢了。有人笑道,高价不卖低价售,老书记就是风格高啊。父亲将缺口的锄头咚地敲在地上,回应道,我看大家伙要细细想好,怎么统一定价,要不然,以后就会被这些人吊起来耍。

那时候,还没有谁倡导成立产业协会、合作社什么的,父亲看出了销售环节的端倪。

是的,接下来的几年,每年都是丰收年。可是,最近几年,每一个橙黄的橘子,都成了父亲和左邻右舍悬着的心。谁都知道,集镇上不知道从什么时候起,各式各样的水果堆积如山了,最不受待见的就是橘子。

满山橘子,挂在树上,慢慢连采摘的兴趣都没有了。秋后,橘子在树上;严冬,橘子在树上。父亲病倒的那年,一场冰雪将满园的橘树扫荡得呜呼哀哉。

父亲的伤口从脖子到胸口到腹部,那道疤痕,像一棵枯萎的橘树。

在那些日子,我们兄弟姐妹苦苦守候着父亲,给了他最大的慰藉。他在遗书里,表达了他对儿女的满意。这个老早就指望16棵橘树养老的固执的人,被橘树榨干最后一点激情后,还是接受了儿女的孝敬。

父亲是患食管癌去世的,我一直遗憾的是,没有在他还能进一点流食的时候,给他榨一杯橘子汁。

父亲走后的第二年,我回老家的菜园子寻找,想看看那年冰冻后的橘树,是否还有一两个树蔸发了荪,如果有,我就要做个盆景,搬回来,好好养着,像接回失散多年的兄弟。

我家的菜园子,杂草丛生,发荪的橘树蔸却没有一个。当我转身离开的时候,我突然发现父亲那把锄头还挖在草丛里。锄头已经锈死,锄头把也腐朽得不成形了。我跪下来,将锄头周边的杂草除尽。我那瘦得不成人形的父亲啊,最后没能拔出这把锄头,居然让这把锄头至今还咬在菜园子的肩头。

我拍了一张照片。

在某次乡村振兴座谈会上,我传给许多同仁看。

我说,我的乡愁,是被一把锈死的锄头给咬伤的。现在,我需要一把雪亮的锄头刮骨疗伤。

(有删改)

6.(3分)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.“我”没有向母亲表态会孝顺而是逃走了,因为“我”不知该如何回答,这为下文“我们”兄弟姐妹苦苦守候父亲做了暗示。

B.文章运用了正、侧相结合的手法表现了父亲呵护橘树的殷勤,如锄头“缺口越来越宽”“锄把越磨越光”就是侧面描写。

C.“像接回失散多年的兄弟”这句话照应了前文中父亲将橘树看作亲生崽的情节,表现了“我”对父亲深深的思念。

D.文章标题充满悬念,能够激发读者的阅读兴趣;标题中“刮骨疗伤”一语表现了“我”深重的乡愁,有强烈的感染力。

7.(3分)关于文中“春生爹”的部分,下列说法不正确的一项是( )

A.春生爹的故事表现了农民身上勤劳能干、自食其力、不依赖他人的精神。

B.父亲从春生爹家取了经,得到启示,春生爹起到了推动情节发展的作用。

C.春生爹养老的事和肖家养老的事形成对比,意在批判农村普遍养老难的问题。

D.春生爹的形象和父亲的形象相得益彰,互相衬托,深化了小说的主题。

8.(6分)橘树在文中有什么作用?请简要分析。

9.(6分)这篇文章主要内容是讲述父亲的故事,但在结尾处谈到了“我”自己的乡愁,文章这样安排有怎样的效果?请谈谈你的理解。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下题。

材料一:

武公十年,娶申侯女为夫人,曰武姜。生太子寤生,生之难,及生,夫人弗爱。后生少子叔段,段生易,夫人爱之。二十七年,武公疾。夫人请公,欲立段为太子,公弗听。是岁,武公卒,寤生立,是为庄公。段至京,缮治甲兵,与其母武姜谋袭郑。二十二年,段果袭郑,武姜为内应。庄公发兵伐段,段走。伐京,京人畔段,段出走鄢。郡溃,段出奔共。

(节选自《史记 郑世家》)

材料二:

祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。先王之制:大都,不过参国之一;中,五之一;小,九之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓!蔓,难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。”

书(《春秋》)曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟。如二君,故曰克。称郑伯,讥失教也。谓之郑志,不言出奔,难之也。

遂置姜氏于城颍,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也!”既而悔之。频考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。公赐之食。食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗之。”公曰:“尔有母遗,聚我独无!”颍考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融。”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄。”遂为母子如初。

君子曰:颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。《诗》曰:“孝子不匮,永锡尔类。”其是之调乎!

(节选自《左传 郑伯克段于鄢》)

材料三:

郑庄公,春秋诸侯中枭雄之姿也。其阴谋伎忍,先自翦弟始,而后上及于王,下及于四邻与国。夫兄弟一本天属最亲而养骄长恶以行其茭夷之计及泉誓母敢施于所生况他人乎。

(节选自清代高士奇《左传纪事本末 卷四十一》)

10.(3分)下列对画框部分的断句,正确的一项是( )

A.夫兄弟一本/天属最亲而养/骄长恶/以行其茭夷之/计及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

B.夫兄弟一本/天属最亲而养/骄长恶/以行其茭夷之计/及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

C.夫兄弟一本/天属最亲/而养骄长恶/以行其茭夷之/计及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

D.夫兄弟一本/天属最亲/而养骄长恶/以行其茭夷之计/及泉誓母/敢施于所生/况他人乎/

11.(3分)下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.二十七年,指郑武公二十七年,与姚鼐《登泰山记》中”余以乾隆三十九年”中的纪年法相同。

B.“先王之制:大都,不过参国之一”中的“国”与“都城过百雉、国之害也”的“国”含义不相同。

C.阙,通“掘”,是“挖”的意思,与《烛之武退秦师》“若不闻秦,将焉取之“中”阙”含义不相同。

D.施,此处是“延及、延续”的意思,与《谏逐客书》“使之西面事秦,功施到今“中”施”同义。

12.(3分)下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.武姜生次子叔段时是顺产,所以武姜很喜欢叔段,并请求郑武公立叔段为太子,但郑武公并没有同意。

B.在武姜的明里暗里支持下,叔段有侍无恐,得寸进尺。郑庄公沉着应对,欲擒故纵,最终打败了叔段。

C.《春秋》未按“谥号”称郑庄公为“公”,却按兄弟排行称他为“郑伯”,《左传》对此持反对意见。

D.颍考叔献计让庄公和其母“隧而相见”,母子团聚。作者借“孝子不匮,永锡尔类”赞颂了颍考叔。

13.(8分)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓!

(2)“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎!

14.(3分)材料三中高士奇笔下的郑庄公是一个怎样的人?请结合选文概括其形象。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的唐诗,按要求作答。

灞上①秋居

马戴

灞原风雨定,晚见雁行频。落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。寄卧郊扉久,何年致此身②。

【注】①灞上:地名,位于长安东郊,为作者寓居之地。②致身:献身于国君。

15.(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.首联描绘了灞原上撩人秋思的秋风秋雨直到傍晚才停歇下来,接连不断的雁群自北向南急急飞过的萧森画面。

B.第三句不禁让人想起“落叶归根”这个成语,作者这时看到他乡落叶顿有自己羁留外地、盼回故乡之感。

C.第四句中“寒”字写出了深秋已至,寒意重重。在寒气包围中,一灯如豆,无法取暖,贫寒交迫的生活让作者难以维系。

D.这首诗写景,不假浮词雕饰;写情,不作无病呻吟。因此,尽管题材并不新鲜,却仍有相当强的艺术感染力。

16.(6分)这首诗的颈联历来为人称道,请赏析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,每空1分,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《过秦论》中,为了防止百姓反抗,秦始皇实行愚民政策,有关的句子是:__________,___________,

(2)孟子有“生于忧患,死于安乐”的名句,在欧阳修《五代史伶官传序》中与之意思相近的一句话是__________,____________。

(3)《锦瑟》一诗的颈联是“____________,___________。”它表现的这种可望不可即的理想境界代表的是诗人全部的情感。

理解性默写。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下题。

陈厚群的童年和少年在颠沛流离的逃难中度过。新中国成立,到处呈现出一片①_____________的新气象,这令陈厚群无比兴奋和激动,由此“对新中国、新生活充满了无限憧憬和向往、无比热爱和兴奋”。

在莫斯科动力学院留学期间,陈厚群有幸在莫斯科大学大礼堂亲耳聆听了毛主席“希望寄托在你们身上”的著名讲话。毛主席的话语里充满亲切的关怀,寄托了殷切的期望,陈厚群听了讲话,毕业后投身祖国建设、科技报国的初心更加坚定了。以全优成绩毕业的陈厚群婉谢导师挽留,返回祖国。从此,他的人生与祖国的江河湖海紧紧相连。

历经60多年探索,陈厚群创建了国内外唯一一个集理论、分析和设计为一体的高坝抗震学科和人才培养体系。1995年,63岁的陈厚群当选为中国工程院院士。对于如此崇高的荣誉,他深感责任之重。“我深知自己虽已是花甲之年,但当选之日就是一个新起点,决心②__________以不辱使命,不负厚望。”2011年,79岁的陈厚群出任国务院南水北调工程专家委员会主任。“能亲身参与到南水北调工程建设管理中,并贡献一份③___________,我感到十分荣幸。”陈厚群说。也就是在这一年,他荣获国际大坝委员会终身荣誉奖。

18.(3分)请在文中横线处填入恰当的成语。

19.(4分)请将文中画横线的部分改成一个单句,要求能够与前句衔接紧密,并突出毛主席的讲话对陈厚群的影响。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

20.(4分)文中三处直接引用陈厚群的话,请结合材料简要分析其表达效果。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成下题。

神舟十四号“龙马精神”乘组在轨工作已有月余。有细心网友发现,这次航天员的衣服更加多样,彩色的运动衫也十分抢镜。航天员到底有多少衣服?今天,就让我们一起看看航天员的“变装秀”。

舱内航天服是航天员在载人飞船中的压力应急救生装备,为航天员提供生命保障。舱外航天服是航天员出舱活动时使用的个体防护装备,用于生命和作业保障。实验服是航天员进行医学实验及在轨体检时的穿着,颜色不是很鲜亮,但非常实用。失重防护服也被称为“企鹅服”。航天员在失重状态下长期生活,由于①________,人体的肌肉会萎缩。“企鹅服”里面有很多弹性带,航天员穿上后通过弹性力的作用,使肌肉感到紧张,②________。锻炼服是航天员在轨锻炼时的着装。相比以往,这次神舟十四号航天员乘组的锻炼服③_________。除了蓝色还有黄色、红色、橙色、粉色等。

怎么样,看完这些,是不是觉得航天员的“变装秀”十分吸睛!随着“太空之家”建设得越来越好,未来航天员的“太空衣柜”必将拥有更多“色彩”。

21.(3分)下列句子中的“抢镜”和文中加点粗的“抢镜”含义不同的一项是( )

A.这幅兰花图在展览会上极为抢镜,致使许多名家画作相形失色。

B.小品《主角与配角》中,陈佩斯不甘当配角,花式抢镜引爆笑。

C.谷爱凌在完成第二跳后,吃着韭菜馅饼等成绩的画面成功抢镜。

D.有些文物凭颜值抢镜,有些则凭借精湛制作技艺令人惊叹不已。

22.(6分)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

(1)曾子:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”自强不息,厚德载物,这是儒家的担起。

(2)《法句经》:“胜者生怨,负则自鄙。去胜负心,无诤自安。”鼓励摆脱外物的束缚,所谓“一念放下,万般自在”,这是佛家的放下。

(3)《庖丁解牛》:“依乎天理,批大邻,导大窾,因其固然……恢恢乎其于游刃必有余地矣。”依道而行,顺应规律,这是道家的看开。

担起,放下,看开,儒佛道三家的思想对于我们颇具启示意义。请任意结合两家的观点,或综合三家的观点写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答案以及解析

1.答案:B

解析:B.“新英伦”是“血缘社群”,“没有血缘的人结成的地方社群”错。

2.答案:D

解析:A.“因此村落这个概念也就不存在了”错误,曲解文意,材料一中有“村落这个概念是多余的”,不等于“不存在”;B.“一旦出现繁殖”错误,材料一中是“达到一定程度后”;C.“形成纯粹的地缘”错误,材料一有“如果这些没有血缘关系的人能结成一个地方社群”这个条件。

3.答案:C

解析:C.“纯粹性地缘”错误,应为“血缘性地缘”。

4.答案:可印证观点:一个人口在繁殖中的血缘社群,土地不能承载,就要流动。可提炼结论:人口流动还有一个重要的原因是政策的影响。

5.答案:①论述方法:材料一联系生活实际举例论证,重视推理;材料二引用数据和史料论证,重视归纳。②语言表达:材料一多用口语和比喻,语言形象,通俗易懂,可读性强;材料二多用术语和引用,语言平实,逻辑严谨,论述简练。

6.答案:A

解析:本题考查分析、鉴赏文章艺术特色的能力。“这为下文‘我们’兄弟姐妹苦苦守候父亲做了暗示”分析错误,并没有暗示的作用,后文“我”家兄弟姐妹的孝顺是对“我”没有反应的一个交代,是故事情节发展的必然,是交代父亲结局的一部分。

7.答案:C

解析:本题考查理解文章内容的能力。“意在批判农村普遍养老难的问题”不正确,文中肖家养老难的事件是个别事件,不能代表农村普遍现象;另外,本文主题是为了赞美父亲的形象,C项的分析背离了小说主题。

8.答案:①橘树串联文章的内容。文章重点叙述了父亲种橘树、卖橘子等内容。②橘树的兴衰烘托了小说的氛围。橘树的繁茂烘托了父亲劳动有得的喜悦,橘树的衰落、死亡烘托了父亲衰老死亡的悲伤。③橘树表现了人物的形象。种橘树、卖橘子表现了父亲独立自强、勤劳能干、看重尊严、有远见的形象特点。④橘树丰富了小说主题。“我”去橘林中寻找橘树荪,表现了“我”对父亲的深情和“我”的乡愁。

解析:本题考查分析文章写作技巧的能力。本题要求分析橘树在文中的作用,可以从结构内容、人物形象、情感主题等方面去思考。

9.答案:①虽然这段内容是在说“我”的乡愁,但“我”的乡愁是来自父亲那把锈死的锄头,父亲的锄头带给“我”的触动强化了父亲的形象。②这段内容虽然是在说“我”的乡愁,但表达了“我”对父亲劳动不辍、努力进取精神的感动和对父亲的深深的思念之情。③这段内容呼应标题和首段,并使用了比拟修辞,使小说语言形象生动,富有意蕴,抒情浓烈而深沉,引人深思。

解析:本题考查分析文章艺术效果的能力。要结合最后一段的具体内容来分析,不能脱离文本来空谈。

10.答案:D

解析:句意:兄弟同出一个本源,天性相连最为亲密,可是郑庄公却养成了他弟弟的骄横、滋长了他的恶习,以便施行自己铲除对手的大计。郑庄公竟然发誓到黄泉才与母亲相见,这样的事情都敢施加于生他的母亲身上,更何况他人呢?“而”表转折,“养骄长恶”为并列结构短语,中间不应断开,可排除AB;“芟夷之计”作“行”的宾语,“计”是宾语中心词,故“之”与“计”中间不应断开,可排除C。

11.答案:A

解析:A.纪年法不同。“二十七年”是王公即位年次纪年法。“乾隆三十九年”是年号纪年法。B.“不过参国之一”中的“国”指国都,“国之害也”中的“国”指国家。C.“若不阙秦,将焉取之”中“阙”的含义为“侵损、削减”。

12.答案:C

解析:“持反对意见”错。《左传》认同并解释《春秋》为何称他为“郑伯”,因为郑庄公对弟弟没有尽到哥哥的责任。故选C。

13.答案:(1)姜氏有什么可满足呢?不如趁早给他(叔段)另外安排个地方,不让他的势力再滋长蔓延。

(2)“孝子德行无穷,永久能分给同类。”说的大概就是这样的事吧!

解析:

14.答案:①有枭雄之才。②老谋深算。③嫉妒而残忍。

15.答案:C

解析:深秋确实有寒意,但本句并非突出贫寒交迫,而是在表现诗人因孤寂、凄冷而觉得寒。

16.答案:①手法:衬托手法。前一句以动衬静,以露珠滴落在枯叶上的声响衬托出环境的寂静;后一句写与闲云野鹤般的僧人为邻,衬托出诗人处境的孤独。营造出孤寂、凄清的氛围,抒发了作者独处空园,长夜无眠,孤苦凄凉的心境。

17.答案:于是废先王之道;焚百家之言

答案:忧劳可以兴国;逸豫可以亡身

答案:沧海月明珠有泪;蓝田日暖玉生烟

18.答案:①欣欣向荣;②再接再厉;③绵薄之力

解析:本题考查正确使用成语的能力。第①处,根据“新中国成立”和“新气象”可以推断出此处应表现蓬勃发展、繁荣兴旺的意思,“欣欣向荣”比较合适。第②处,根据陈厚群已有的成绩和“当选之日就是一个新起点”来推断,此处应填写在成功的基础上继续努力的意思,“再接再厉”最为恰当。第③处,这是陈厚群自己的话,表达自己为南水北调工程贡献力量,应用谦词“绵薄之力”。

19.答案:毛主席充满亲切的关怀、寄托殷切的期望的话语更加坚定了陈厚群毕业后投身祖国建设、科技报国的初心。

解析:本题考查正确使用长短句的能力。首先选取恰当句式,考虑与前句衔接,并突出毛主席的影响力,再写成单句即可。

20.答案:①三处引用分别表现了陈厚群对新中国的热爱、当选工程院院士的责任担当和参与南水北调工程管理的荣誉感。②直接引用人物自己的话更能揭示人物内心,直观体现其精神。③增强了人物故事的感染力。

解析:本题考查正确使用修辞手法的能力。引用人物自己的语言,表达效果主要有两个方面:一是内容效果上表现人物内心、精神、气质等特点,二是艺术效果上增强感染力。

21.答案:B

解析:本题考查辨析词语用法的能力。原文中“抢镜”指彩色的运动衫因有特色而吸引大众注意,受到网友关注。A、C、D三项的“抢镜”也均指因出众而受关注。B项“抢镜”是争先在镜头前出现,争抢戏份的意思,与原文“抢镜”的含义不同。

22.答案:①没有重力作用;②避免肌肉萎缩;③可谓更加丰富多彩

解析:本题考查语言表达连贯的能力。第①处,由前文“在失重状态下”和后文“人体的肌肉会萎缩”可以推断出此处是陈述“没有重力”这一原因,填“没有重力作用”。第②处,由前句“人体的肌肉会萎缩”和“使肌肉感到紧张”可以推出填“避免肌肉萎缩”这一结果。第③处,由后文“除了蓝色还有黄色、红色、橙色、粉色等”可知。

23.答案:略

解析:这是一道任务驱动型材料作文题。材料是三则引语。第一则曾子的话,讲的是儒家的进取精神。所谓“担起”就是要自强不息,厚德载物。第二则是来自《法句经》的话,告诉人们要去除胜负心,不要沉溺于纷争之中。所谓“放下”就是要摆脱私心的困缚,超脱对外物的追逐。第三则是来自《庖丁解牛》的话,告诉我们要顺其自然,按规律行事。所谓“看开”,就是要“依道而行,顺应规律”。整体看来,担起,放下,看开,虽是三家所言,但它们其实是各有所长、互为补充的。写作提示要求,要综合三家观点或是任意组合两家观点进行写作,因此,学生写作时切不可只谈一个方面,也不要局限于材料本身而大谈儒释道三家文化,而是要论述担起、放下、看开对于读书治学、成才修身等的启示意义。如果综合两家观点来写,那么选择儒家的“担起”和佛家的“放下”更便于展开论述,因为二者之间存在着对立统一关系。可以先界定担起和放下的内涵:担起指的是负起责任,放下指的是放下名利的束缚。然后辨析二者之间的关系:专注于担起责任的人,往往不在乎对名利等外物的争竞;而那些放下外物束缚的人,会更心无旁骛地去专注于完成责任。如果综合三家的观点,则可以强调,不管是担起,还是放下,都是需顺应规律,依道而行,也就是“看开”。在顺应规律这一前提下,该担起的时候担起,该放下的时候放下。

同课章节目录