第4课《古代诗歌四首——天净沙.秋思》课件(共18张PPT)2022—2023学年统编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第4课《古代诗歌四首——天净沙.秋思》课件(共18张PPT)2022—2023学年统编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 522.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 17:26:18 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

天净沙·秋思

马致远

初读诗歌

古代诗歌体裁各不相同,有四言诗,有绝句,有律诗,有散曲。根据以前学诗歌的经验,本节课前三首《观沧海》是四言诗,《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是绝句,《次北固山下》是律诗,今天我们学习最后一首诗,大家说他是什么体裁?

《天净沙·秋思》是散曲。

元曲:元曲是继唐诗宋词后兴起的一种艺术形式,包括杂剧和散曲两种。散曲又分小令和套数。小令在元代又名“叶儿”,每首能独立,相当于一首诗或一阕词。由于它是能歌唱的文字,所以就有不同的曲调;每个曲调都有一个名称,叫曲牌,表示不同的谱式,规定着不同的字数、句数、平仄、韵脚。

元代是元曲的鼎盛时期。杂剧和散曲合称为元曲,是元代文学主体。

马致远(约1251—1321以后),号东篱,

大都(今北京)人,元代戏曲作家、散曲家,

也是“元曲四大家”之一。曾任江浙行省属

官,不久即跳出宦海,退隐田园,写出许多

“叹世”之作。有杂剧15种,并写有小令、

套数200余首,经后人辑入《东篱乐府》。在他的作品中,更能反映他风格的是散曲,散曲中又以小令《天净沙·秋思》最为有名。

作者简介

写作背景

马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活,也因之而郁郁不得志,困窘潦倒。于是在独自漂泊的羁旅途中,他写下了这首《天净沙·秋思》。另有学者认为这首散曲不是马致远的作品,而是无名氏之作。

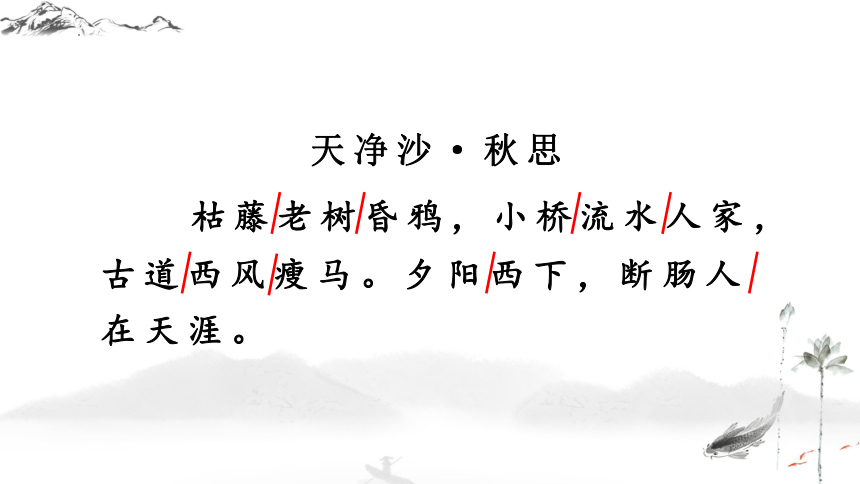

天净沙·秋思

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

⑴越调:宫调名,元曲常用曲调之一。天净沙:曲牌名,又名“塞上秋”,属越调。

⑵枯藤:枯萎的枝蔓。昏鸦:黄昏时的乌鸦。昏,傍晚。

⑶人家:农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。

⑷古道:古老荒凉的道路。西风:寒冷、萧瑟的秋风。瘦马:瘦骨如柴的马。

⑸断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,此处指漂泊天涯、极度忧伤的旅人。天涯:远离家乡的地方。

重点解释

苍老的树上枯藤缠绕,乌鸦黄昏时纷纷归巢。小桥下溪水潺潺,溪边人家炊烟缭绕。在瑟瑟秋风中骑着一匹瘦马,缓慢地走在荒凉的古道。夕阳西下,极度伤感的游子漂泊在天涯海角。

白话译文

深入品读

枯藤老树昏鸦的---沧桑

古道西风瘦马的---困顿

夕阳西下的---没落

断肠人在天涯的---孤零

默读诗歌,思考下面的问题:

品读诗歌

(1)《天净沙·秋思》描绘了哪些意象?

枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳、断肠人。

枯

写出了腾干枯的状态

老

昏

写出了树的衰老

点名了时间和状态

(2)《天净沙·秋思》旨在表达作者怎样的情感? 这种情感是如何表现出来的?

这首小令旨在表达漂泊的游子的凄苦之情。但人的感情是抽象的,难于表达的,作者运用传统的寄情于物的写法,把这种凄楚愁苦之情,通过枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、

古道、西风、瘦马、夕阳这些有形可感的事物表达出来,用有形表现无形,使人感到具体生动。

(3)“小桥”“流水”“人家”展现了一幅怎样的画面?

小小的桥,潺潺的流水,近处坐落着几处人家,展现出了一幅温馨、美好的画面。

诵读诗歌

注意读准字音

要求:声音响亮,字正腔圆。

着重读出节奏

按音节兼顾意义的原则,尝试划分这两首诗歌的节奏。

要求读出情感

《天净沙·秋思》这首小令旨在表达天涯沦落人的凄苦之情。朗读时要读出这种情感。

《天净沙·秋思》以白描的手法勾画了一幅绝妙的深秋晚景图,把本来抽象的、难以表达的悲苦之情借助景物画面表现得淋漓尽致,真切地表现出沦落异乡的游子的孤寂之情。

写作手法

天净沙·秋思

断肠人

画面一:枯藤、老树、昏鸦

画面二:小桥、流水、人家

画面三:古道、西风、瘦马

画面四:夕阳西下

在天涯(凄苦、悲凉)

天净沙·秋思

马致远

初读诗歌

古代诗歌体裁各不相同,有四言诗,有绝句,有律诗,有散曲。根据以前学诗歌的经验,本节课前三首《观沧海》是四言诗,《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是绝句,《次北固山下》是律诗,今天我们学习最后一首诗,大家说他是什么体裁?

《天净沙·秋思》是散曲。

元曲:元曲是继唐诗宋词后兴起的一种艺术形式,包括杂剧和散曲两种。散曲又分小令和套数。小令在元代又名“叶儿”,每首能独立,相当于一首诗或一阕词。由于它是能歌唱的文字,所以就有不同的曲调;每个曲调都有一个名称,叫曲牌,表示不同的谱式,规定着不同的字数、句数、平仄、韵脚。

元代是元曲的鼎盛时期。杂剧和散曲合称为元曲,是元代文学主体。

马致远(约1251—1321以后),号东篱,

大都(今北京)人,元代戏曲作家、散曲家,

也是“元曲四大家”之一。曾任江浙行省属

官,不久即跳出宦海,退隐田园,写出许多

“叹世”之作。有杂剧15种,并写有小令、

套数200余首,经后人辑入《东篱乐府》。在他的作品中,更能反映他风格的是散曲,散曲中又以小令《天净沙·秋思》最为有名。

作者简介

写作背景

马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他几乎一生都过着漂泊无定的生活,也因之而郁郁不得志,困窘潦倒。于是在独自漂泊的羁旅途中,他写下了这首《天净沙·秋思》。另有学者认为这首散曲不是马致远的作品,而是无名氏之作。

天净沙·秋思

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

⑴越调:宫调名,元曲常用曲调之一。天净沙:曲牌名,又名“塞上秋”,属越调。

⑵枯藤:枯萎的枝蔓。昏鸦:黄昏时的乌鸦。昏,傍晚。

⑶人家:农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。

⑷古道:古老荒凉的道路。西风:寒冷、萧瑟的秋风。瘦马:瘦骨如柴的马。

⑸断肠人:形容伤心悲痛到极点的人,此处指漂泊天涯、极度忧伤的旅人。天涯:远离家乡的地方。

重点解释

苍老的树上枯藤缠绕,乌鸦黄昏时纷纷归巢。小桥下溪水潺潺,溪边人家炊烟缭绕。在瑟瑟秋风中骑着一匹瘦马,缓慢地走在荒凉的古道。夕阳西下,极度伤感的游子漂泊在天涯海角。

白话译文

深入品读

枯藤老树昏鸦的---沧桑

古道西风瘦马的---困顿

夕阳西下的---没落

断肠人在天涯的---孤零

默读诗歌,思考下面的问题:

品读诗歌

(1)《天净沙·秋思》描绘了哪些意象?

枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马、夕阳、断肠人。

枯

写出了腾干枯的状态

老

昏

写出了树的衰老

点名了时间和状态

(2)《天净沙·秋思》旨在表达作者怎样的情感? 这种情感是如何表现出来的?

这首小令旨在表达漂泊的游子的凄苦之情。但人的感情是抽象的,难于表达的,作者运用传统的寄情于物的写法,把这种凄楚愁苦之情,通过枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、

古道、西风、瘦马、夕阳这些有形可感的事物表达出来,用有形表现无形,使人感到具体生动。

(3)“小桥”“流水”“人家”展现了一幅怎样的画面?

小小的桥,潺潺的流水,近处坐落着几处人家,展现出了一幅温馨、美好的画面。

诵读诗歌

注意读准字音

要求:声音响亮,字正腔圆。

着重读出节奏

按音节兼顾意义的原则,尝试划分这两首诗歌的节奏。

要求读出情感

《天净沙·秋思》这首小令旨在表达天涯沦落人的凄苦之情。朗读时要读出这种情感。

《天净沙·秋思》以白描的手法勾画了一幅绝妙的深秋晚景图,把本来抽象的、难以表达的悲苦之情借助景物画面表现得淋漓尽致,真切地表现出沦落异乡的游子的孤寂之情。

写作手法

天净沙·秋思

断肠人

画面一:枯藤、老树、昏鸦

画面二:小桥、流水、人家

画面三:古道、西风、瘦马

画面四:夕阳西下

在天涯(凄苦、悲凉)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首