沪科版初中物理八年级全册 10.3 机械功 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 沪科版初中物理八年级全册 10.3 机械功 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 650.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-05-30 23:10:44 | ||

图片预览

文档简介

沪科版

第三节

《做功了吗》第一课时

课标要求:

知道功的概念,能用生活、生产中的实例解释功的含义

教材分析:

功概念的提出是对于简单机械使用特点的完善,也是学习机械效率的基础。本节内容由“认识做功的两个必要因素”和“理解功的计算”两部分构成,是相对比较抽象的理论课。其中“认识做功的两个必要因素”是本节课的难点,突破教学难点的关键是要引导学生归纳总结前面学习杠杆、滑轮等简单机械的得到的结论,并得到共通点。“功的计算”是本节课的重点,突出教学重点的关键在于为学生创设一个贴近生活实际的场景,给学生足够的空间消化计算。本节课用一课时完成。

学情分析:

学生对力的三要素已经在前面已认识,知道了力有方向性。移动距离这一概念已掌握,但对于距离与力的方向关系的理解,可能存在着较大的困难。前面的学习中已经解除到了任何机械省力的同时一定费距离,生距离的机械又要费力,力和距离不能兼得。在此基础上,引导学生对力和距离的关系进行探究,引出“功”的概念和做功的必要条件。在此基础上可以比较容易得出功的表达式,便于学生的理解和认识。

教学目标:

知道功的概念,能用生活、生产中的实例解释功的含义。

学习从物理现象中归纳简单的规律,认识做功的两个必要因素。

理解功的计算公式。

教学重点:

认识做功的两个必要因素、理解公的计算

教学难点:

认识做功的两个必要因素

教学关键:

“创设情境,通过滑轮和杠杆实验发现特点,总结共同点,建立功的概念”以及“通过定量计算,理解生活中各种做功和不做功的情况”

教学资源:

多媒体课件PPT、自编导学案。

教师用器材:杠杆、弹簧测力计、钩码、水杯、小车、木板、直尺等

教学过程:

教师行为 学生学习活动 设计意图

(一) 创设情境,激趣导入

教师播放电影《复仇者联盟》片段,引起学生兴趣。 引导思考:我们物理学上说一个力作用在物体上,且物体在力的作用下移动了距离,我们就说这个力是有成效的。那刚刚的视频中哪个人对锤子的力有成效? 推进:雷神将锤子提到5楼和10楼力的成效是否相同?哪次更大? 绿巨人将汽车举起和快银将人举起来力的成效是否相同?谁的更大? 总结归纳:力的成效不是一成不变的,而且力的成效和两个因素有关——力的大小和移动距离。 同学们观看《复仇者联盟》片段,冰思考问题。 学生回答:只有雷神对锤子的力有成效。 学生思考并根据生活经验回答。 通过时下大热的电影引起学生兴趣,让学生在观看电影的同时引起学生的思考,物理不光在生活中,在影视中也是随处可见、

(二) 推进新课

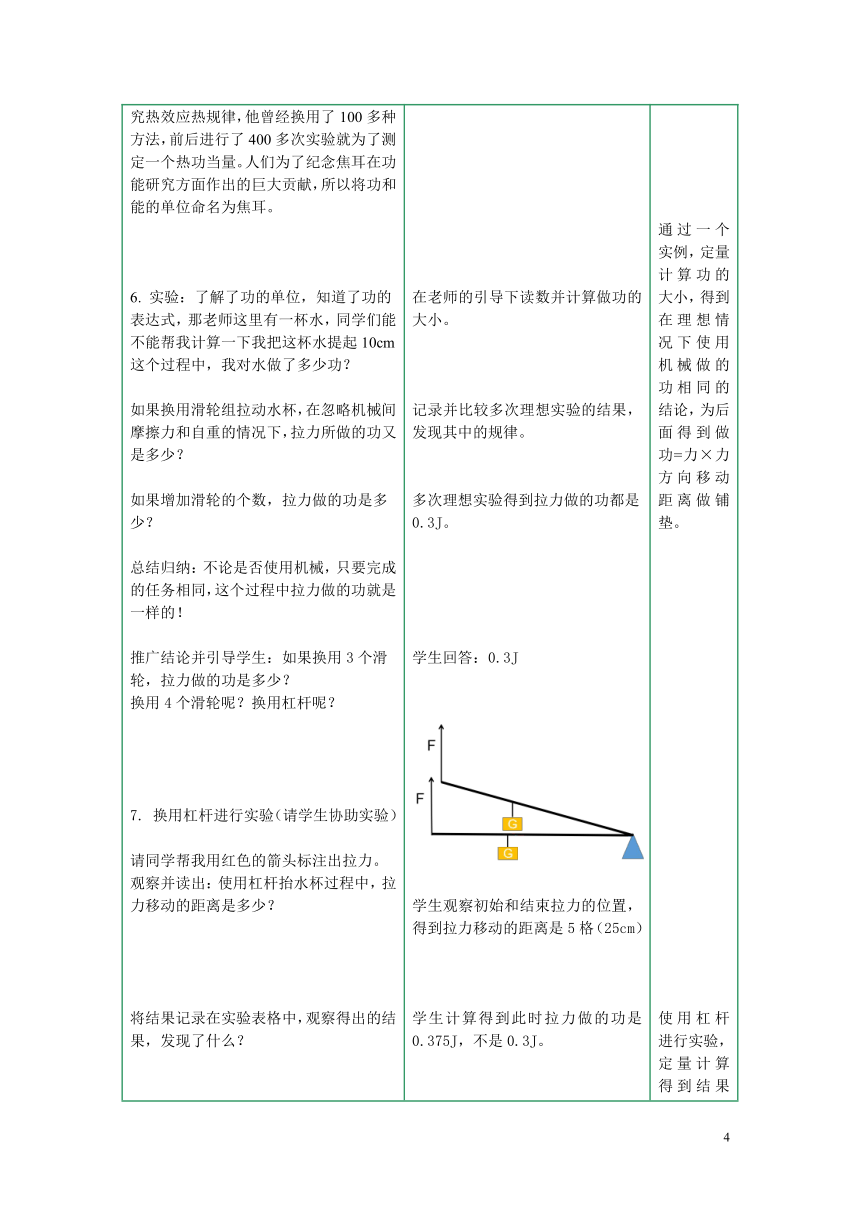

认识做功的必要因素 提出“功”的概念 物理学上,说一个力对物体有成效就叫做这个力对物体做了功。 那么功的大小和什么因素有关? 总结:功的大小和两个因素有关——力的大小和移动距离。 师生交流总结功的概念。 (板书功的定义)作用在物体上力的大小和物体在力的方向上移动距离的乘积定义为机械功,简称功。符号表示“W” (板书)得出功的表达式:W=FS 回忆力的单位——N,距离的单位——m,所以功的单位是N·m,定义为新的单位——J (板书功的单位)单位:焦耳(W) 介绍科学家焦耳的故事: 焦耳实际上是一位科学家的名字,他全名叫做詹姆斯·普雷斯科特·焦耳,焦耳出生于英国曼彻斯特的一个小镇,他的爸爸是酿酒厂的厂主,所以焦耳从小就没接受过任何正规的教育,直到焦耳长大了以后结识了一位化学家朋友,教给他一些化学和物理的知识,他才逐渐对科学研究产生了浓厚兴趣,但就算是他这样有天赋的人从事科学研究也不是一帆风顺的,焦耳活了70年,其中有将近30年的时间都在研究热效应热规律,他曾经换用了100多种方法,前后进行了400多次实验就为了测定一个热功当量。人们为了纪念焦耳在功能研究方面作出的巨大贡献,所以将功和能的单位命名为焦耳。 实验:了解了功的单位,知道了功的表达式,那老师这里有一杯水,同学们能不能帮我计算一下我把这杯水提起10cm这个过程中,我对水做了多少功? 如果换用滑轮组拉动水杯,在忽略机械间摩擦力和自重的情况下,拉力所做的功又是多少? 如果增加滑轮的个数,拉力做的功是多少? 总结归纳:不论是否使用机械,只要完成的任务相同,这个过程中拉力做的功就是一样的! 推广结论并引导学生:如果换用3个滑轮,拉力做的功是多少? 换用4个滑轮呢?换用杠杆呢? 换用杠杆进行实验(请学生协助实验) 请同学帮我用红色的箭头标注出拉力。 观察并读出:使用杠杆抬水杯过程中,拉力移动的距离是多少? 将结果记录在实验表格中,观察得出的结果,发现了什么? 引导学生思考讨论,为什么此时得到的功不是0.3J? 引导:此处我们用的杠杆是轻质的杠杆,虽然对实验有影响,但是影响较小,所以同学们可以从定义出发思考。 (请学生阐述自己的想法) 教师引导推进:那竖直方向的移动距离是多少?计算出来的功是多大? 总结:功一定是作用在物体上的力乘上在什么方向的距离? (板书)做功的两个必要因素:力、物体在力方向上移动一段距离 不做功的三种情况 (演示实验) 教师创设情境引导思考:小车倒放在木板上,用手给小车一个水平方向5N 的力,小车没动,这个过程中,手的推力对小车做了多少功? 引导:为什么不做功? 总结:这种不做功的情况叫做劳而无功(有F无S) 将小车翻过来,四个轮子与木板接触,此再给小车一个5N的水平推力,小车运动了1m,此过程中,手的推力对小车做功多少? 教师提问引导:为什么是0J 教师:小车为什么会从静止到运动? 教师:那这个推力完全没做功吗? 教师:小车没离开手之前呢? 教师:很好,所以小车运动的整个过程中能不能说推力不做功?推力是从哪一点之后不做功? 总结: 小车离开手后推力不做功的这种情况叫做不劳无功(有S无F)。 小车运动过程中,已知小车的重力是3N,小车运动1m过程中,重力做的功是多少? 教师:为什么是0J? 教师:重力沿什么方向?小车沿什么方向运动? 总结:这种里和移动距离垂直,所以力方向上移动的距离为0的情况,叫做垂直无功(F⊥S)。 (学生活动)利用你身边的物品对这些物品做功,并估测所做功的大小。 教师引导:你可以对什么物品做功呢?除了对物体做功,还可以对什么做功呢?能否对身边的同学做功? 做1J的功: 教师:老师这里有两个钩码恰好是1N,谁能用它给我做1J的功? 引导:这位同学水平拉着钩码移动了1m做功1J,有没有同学有其他不同想法? 总结:所以1J的含义应该是1N的力让物体沿什么方向移动了1m? (板书)1J的含义:1N的力让物体沿着力的方向移动了1m的距离所做的功是1J。 做功的计算 以《复仇者联盟》中雷神举起锤子的片段练习,求此过程中雷神对锤子做功的大小? 学生在观察的基础上,思考并回答问题:功的大小和什么因素有关? 在老师的引导下,得出功的表达式和功的单位。 通过焦耳的故事加深对于公的单位焦耳的印象。 在老师的引导下读数并计算做功的大小。 记录并比较多次理想实验的结果,发现其中的规律。 多次理想实验得到拉力做的功都是0.3J。 学生回答:0.3J 学生观察初始和结束拉力的位置,得到拉力移动的距离是5格(25cm) 学生计算得到此时拉力做的功是0.375J,不是0.3J。 学生讨论: 实验误差,还要抬起杠杆做功; 做功必须乘以力方向上移动的距离。 学生:功必须是力乘以力方向上移动的距离。刚刚拉动杠杆过程中拉力沿竖直方向,所以必须乘以竖直距离。 学生:(观察方格纸板)竖直距离是4格,也就是20cm。 计算出功的大小是0.3J,符合我们结论。 学生:在力的方向上的移动距离 学生:不做功! 学生:因为小车移动距离为0 学生:5J/0J 学生: 小车运动是由于具有惯性,不是因为受到推力。 学生:手给了小车一个推力 学生:从小车和手不接触后,推力不做功。 学生:做功,但是做功的大小不知道。 学生:不能,小车运动整个过程中推力做了功,但是做功大小无法计算,从小车离开手之后,推力就不再对小车做功了。 学生:0J。 学生:在力的方向上没有移动距离。 学生:重力沿竖直方向,小车水平移动。 小组讨论,对书本、笔袋、笔等物品做功,展示。 (学生展示竖直拉1m) (学生展示水平拉1m) 学生:拉力方向是竖直的,但是钩码移动沿水平方向,垂直无功。 学生:力的方向 学生:计算功的大小。 认识做功的两个影响因素:通过实例直观感受力的成效。并得到两个影响功的大小的因素。 直接抬出功的概念,为了进一步突破“力方向上移动距离”这一难点做铺垫。 通过一个实例,定量计算功的大小,得到在理想情况下使用机械做的功相同的结论,为后面得到做功=力×力方向移动距离做铺垫。 使用杠杆进行实验,定量计算得到结果产生矛盾,冲突,引导学生思考矛盾点,突破力方向上移动距离的难点。 通过一辆小车运动,定量计算各个力做功的大小,得到不做功的三种情况。 通过对身边的物体和同学做功,估测,感受功的大小。 学生犯错纠错过程中加深对做功必要条件的印象,同时自己得出1J的含义。 通过计算练习就这计算过程中的格式问题。

(三)课堂小结

请同学们回顾整堂课的内容,谈谈你的收获。 师:大家总结的非常好,其实这节课除了知识上的收获外,我们还有方法上的收获,例如我们用杠杆实验验证了功的定义并且得出了做功的必要条件。 生:知道了功的定义和做功的两个必要条件。 生:知道功的计算必须用力乘以力方向移动的距离。 生:知道了不做功的三种情况。 整理收获。 从研究方法上拓展收获。

(四)布置作业

生活中有体育运动,在各种自语运动中,思考运动员对哪些物体做功了?对哪些物体没有做功?哪些过程做功了?哪些过程没有做功? 学生记录作业 把课堂延伸到课下,培养自主学习能力

板书设计:

10.3 做功了吗?

一. 功(W)

1. 定义:作用在物体上的力与物体在力方向上移动的距离的乘积叫做机械功,简称功。

2. 表达式:W=FS

3. 单位:焦耳,简称 焦 ,符号 J

4. 1J 的含义:物体在1N的力的作用下沿力的方向移动了1m的距离做的功是1J。

不做功的三种情况

劳而无功(有F无S);

不劳无功(有S无F);

垂直无功(有F有S,且F⊥S)。

教学反思:

本节课的设计充分体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课程理念。以时下大热话题电影引入主题,和学生生活联系紧密。从电影中挖掘知识,发现物理。

本节课重难点的突破以理想实验结合演示实验的方法进行,给学生先造成一个认识上的冲突和矛盾,再用理论去解释解决矛盾,最后完善结论,加深思维。接下来通过一系列现象实验,以及学生参与活动让学生深刻理解做功的条件,什么是不做功。让学生在反复犯错纠错中不断完善自己的知识体系。

本节课的设计注重知识点的落实,注重学生反馈。整节课围绕着做功展开,层层递进引导学生逐渐加深对功这样一个抽象概念的理解。

3

第三节

《做功了吗》第一课时

课标要求:

知道功的概念,能用生活、生产中的实例解释功的含义

教材分析:

功概念的提出是对于简单机械使用特点的完善,也是学习机械效率的基础。本节内容由“认识做功的两个必要因素”和“理解功的计算”两部分构成,是相对比较抽象的理论课。其中“认识做功的两个必要因素”是本节课的难点,突破教学难点的关键是要引导学生归纳总结前面学习杠杆、滑轮等简单机械的得到的结论,并得到共通点。“功的计算”是本节课的重点,突出教学重点的关键在于为学生创设一个贴近生活实际的场景,给学生足够的空间消化计算。本节课用一课时完成。

学情分析:

学生对力的三要素已经在前面已认识,知道了力有方向性。移动距离这一概念已掌握,但对于距离与力的方向关系的理解,可能存在着较大的困难。前面的学习中已经解除到了任何机械省力的同时一定费距离,生距离的机械又要费力,力和距离不能兼得。在此基础上,引导学生对力和距离的关系进行探究,引出“功”的概念和做功的必要条件。在此基础上可以比较容易得出功的表达式,便于学生的理解和认识。

教学目标:

知道功的概念,能用生活、生产中的实例解释功的含义。

学习从物理现象中归纳简单的规律,认识做功的两个必要因素。

理解功的计算公式。

教学重点:

认识做功的两个必要因素、理解公的计算

教学难点:

认识做功的两个必要因素

教学关键:

“创设情境,通过滑轮和杠杆实验发现特点,总结共同点,建立功的概念”以及“通过定量计算,理解生活中各种做功和不做功的情况”

教学资源:

多媒体课件PPT、自编导学案。

教师用器材:杠杆、弹簧测力计、钩码、水杯、小车、木板、直尺等

教学过程:

教师行为 学生学习活动 设计意图

(一) 创设情境,激趣导入

教师播放电影《复仇者联盟》片段,引起学生兴趣。 引导思考:我们物理学上说一个力作用在物体上,且物体在力的作用下移动了距离,我们就说这个力是有成效的。那刚刚的视频中哪个人对锤子的力有成效? 推进:雷神将锤子提到5楼和10楼力的成效是否相同?哪次更大? 绿巨人将汽车举起和快银将人举起来力的成效是否相同?谁的更大? 总结归纳:力的成效不是一成不变的,而且力的成效和两个因素有关——力的大小和移动距离。 同学们观看《复仇者联盟》片段,冰思考问题。 学生回答:只有雷神对锤子的力有成效。 学生思考并根据生活经验回答。 通过时下大热的电影引起学生兴趣,让学生在观看电影的同时引起学生的思考,物理不光在生活中,在影视中也是随处可见、

(二) 推进新课

认识做功的必要因素 提出“功”的概念 物理学上,说一个力对物体有成效就叫做这个力对物体做了功。 那么功的大小和什么因素有关? 总结:功的大小和两个因素有关——力的大小和移动距离。 师生交流总结功的概念。 (板书功的定义)作用在物体上力的大小和物体在力的方向上移动距离的乘积定义为机械功,简称功。符号表示“W” (板书)得出功的表达式:W=FS 回忆力的单位——N,距离的单位——m,所以功的单位是N·m,定义为新的单位——J (板书功的单位)单位:焦耳(W) 介绍科学家焦耳的故事: 焦耳实际上是一位科学家的名字,他全名叫做詹姆斯·普雷斯科特·焦耳,焦耳出生于英国曼彻斯特的一个小镇,他的爸爸是酿酒厂的厂主,所以焦耳从小就没接受过任何正规的教育,直到焦耳长大了以后结识了一位化学家朋友,教给他一些化学和物理的知识,他才逐渐对科学研究产生了浓厚兴趣,但就算是他这样有天赋的人从事科学研究也不是一帆风顺的,焦耳活了70年,其中有将近30年的时间都在研究热效应热规律,他曾经换用了100多种方法,前后进行了400多次实验就为了测定一个热功当量。人们为了纪念焦耳在功能研究方面作出的巨大贡献,所以将功和能的单位命名为焦耳。 实验:了解了功的单位,知道了功的表达式,那老师这里有一杯水,同学们能不能帮我计算一下我把这杯水提起10cm这个过程中,我对水做了多少功? 如果换用滑轮组拉动水杯,在忽略机械间摩擦力和自重的情况下,拉力所做的功又是多少? 如果增加滑轮的个数,拉力做的功是多少? 总结归纳:不论是否使用机械,只要完成的任务相同,这个过程中拉力做的功就是一样的! 推广结论并引导学生:如果换用3个滑轮,拉力做的功是多少? 换用4个滑轮呢?换用杠杆呢? 换用杠杆进行实验(请学生协助实验) 请同学帮我用红色的箭头标注出拉力。 观察并读出:使用杠杆抬水杯过程中,拉力移动的距离是多少? 将结果记录在实验表格中,观察得出的结果,发现了什么? 引导学生思考讨论,为什么此时得到的功不是0.3J? 引导:此处我们用的杠杆是轻质的杠杆,虽然对实验有影响,但是影响较小,所以同学们可以从定义出发思考。 (请学生阐述自己的想法) 教师引导推进:那竖直方向的移动距离是多少?计算出来的功是多大? 总结:功一定是作用在物体上的力乘上在什么方向的距离? (板书)做功的两个必要因素:力、物体在力方向上移动一段距离 不做功的三种情况 (演示实验) 教师创设情境引导思考:小车倒放在木板上,用手给小车一个水平方向5N 的力,小车没动,这个过程中,手的推力对小车做了多少功? 引导:为什么不做功? 总结:这种不做功的情况叫做劳而无功(有F无S) 将小车翻过来,四个轮子与木板接触,此再给小车一个5N的水平推力,小车运动了1m,此过程中,手的推力对小车做功多少? 教师提问引导:为什么是0J 教师:小车为什么会从静止到运动? 教师:那这个推力完全没做功吗? 教师:小车没离开手之前呢? 教师:很好,所以小车运动的整个过程中能不能说推力不做功?推力是从哪一点之后不做功? 总结: 小车离开手后推力不做功的这种情况叫做不劳无功(有S无F)。 小车运动过程中,已知小车的重力是3N,小车运动1m过程中,重力做的功是多少? 教师:为什么是0J? 教师:重力沿什么方向?小车沿什么方向运动? 总结:这种里和移动距离垂直,所以力方向上移动的距离为0的情况,叫做垂直无功(F⊥S)。 (学生活动)利用你身边的物品对这些物品做功,并估测所做功的大小。 教师引导:你可以对什么物品做功呢?除了对物体做功,还可以对什么做功呢?能否对身边的同学做功? 做1J的功: 教师:老师这里有两个钩码恰好是1N,谁能用它给我做1J的功? 引导:这位同学水平拉着钩码移动了1m做功1J,有没有同学有其他不同想法? 总结:所以1J的含义应该是1N的力让物体沿什么方向移动了1m? (板书)1J的含义:1N的力让物体沿着力的方向移动了1m的距离所做的功是1J。 做功的计算 以《复仇者联盟》中雷神举起锤子的片段练习,求此过程中雷神对锤子做功的大小? 学生在观察的基础上,思考并回答问题:功的大小和什么因素有关? 在老师的引导下,得出功的表达式和功的单位。 通过焦耳的故事加深对于公的单位焦耳的印象。 在老师的引导下读数并计算做功的大小。 记录并比较多次理想实验的结果,发现其中的规律。 多次理想实验得到拉力做的功都是0.3J。 学生回答:0.3J 学生观察初始和结束拉力的位置,得到拉力移动的距离是5格(25cm) 学生计算得到此时拉力做的功是0.375J,不是0.3J。 学生讨论: 实验误差,还要抬起杠杆做功; 做功必须乘以力方向上移动的距离。 学生:功必须是力乘以力方向上移动的距离。刚刚拉动杠杆过程中拉力沿竖直方向,所以必须乘以竖直距离。 学生:(观察方格纸板)竖直距离是4格,也就是20cm。 计算出功的大小是0.3J,符合我们结论。 学生:在力的方向上的移动距离 学生:不做功! 学生:因为小车移动距离为0 学生:5J/0J 学生: 小车运动是由于具有惯性,不是因为受到推力。 学生:手给了小车一个推力 学生:从小车和手不接触后,推力不做功。 学生:做功,但是做功的大小不知道。 学生:不能,小车运动整个过程中推力做了功,但是做功大小无法计算,从小车离开手之后,推力就不再对小车做功了。 学生:0J。 学生:在力的方向上没有移动距离。 学生:重力沿竖直方向,小车水平移动。 小组讨论,对书本、笔袋、笔等物品做功,展示。 (学生展示竖直拉1m) (学生展示水平拉1m) 学生:拉力方向是竖直的,但是钩码移动沿水平方向,垂直无功。 学生:力的方向 学生:计算功的大小。 认识做功的两个影响因素:通过实例直观感受力的成效。并得到两个影响功的大小的因素。 直接抬出功的概念,为了进一步突破“力方向上移动距离”这一难点做铺垫。 通过一个实例,定量计算功的大小,得到在理想情况下使用机械做的功相同的结论,为后面得到做功=力×力方向移动距离做铺垫。 使用杠杆进行实验,定量计算得到结果产生矛盾,冲突,引导学生思考矛盾点,突破力方向上移动距离的难点。 通过一辆小车运动,定量计算各个力做功的大小,得到不做功的三种情况。 通过对身边的物体和同学做功,估测,感受功的大小。 学生犯错纠错过程中加深对做功必要条件的印象,同时自己得出1J的含义。 通过计算练习就这计算过程中的格式问题。

(三)课堂小结

请同学们回顾整堂课的内容,谈谈你的收获。 师:大家总结的非常好,其实这节课除了知识上的收获外,我们还有方法上的收获,例如我们用杠杆实验验证了功的定义并且得出了做功的必要条件。 生:知道了功的定义和做功的两个必要条件。 生:知道功的计算必须用力乘以力方向移动的距离。 生:知道了不做功的三种情况。 整理收获。 从研究方法上拓展收获。

(四)布置作业

生活中有体育运动,在各种自语运动中,思考运动员对哪些物体做功了?对哪些物体没有做功?哪些过程做功了?哪些过程没有做功? 学生记录作业 把课堂延伸到课下,培养自主学习能力

板书设计:

10.3 做功了吗?

一. 功(W)

1. 定义:作用在物体上的力与物体在力方向上移动的距离的乘积叫做机械功,简称功。

2. 表达式:W=FS

3. 单位:焦耳,简称 焦 ,符号 J

4. 1J 的含义:物体在1N的力的作用下沿力的方向移动了1m的距离做的功是1J。

不做功的三种情况

劳而无功(有F无S);

不劳无功(有S无F);

垂直无功(有F有S,且F⊥S)。

教学反思:

本节课的设计充分体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课程理念。以时下大热话题电影引入主题,和学生生活联系紧密。从电影中挖掘知识,发现物理。

本节课重难点的突破以理想实验结合演示实验的方法进行,给学生先造成一个认识上的冲突和矛盾,再用理论去解释解决矛盾,最后完善结论,加深思维。接下来通过一系列现象实验,以及学生参与活动让学生深刻理解做功的条件,什么是不做功。让学生在反复犯错纠错中不断完善自己的知识体系。

本节课的设计注重知识点的落实,注重学生反馈。整节课围绕着做功展开,层层递进引导学生逐渐加深对功这样一个抽象概念的理解。

3

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙