高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第1课中华文明的起源与早期国家(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第1课中华文明的起源与早期国家(共29张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-01 10:17:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第一课

中华文明的起源与早期国家

舒

一

石器时代的古人类和文化遗存

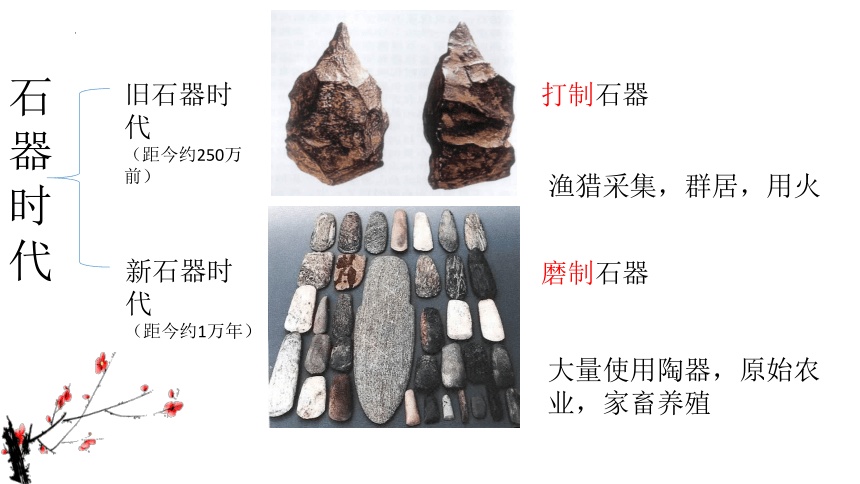

石器时代

打制石器

旧石器时代

(距今约250万前)

新石器时代

(距今约1万年)

磨制石器

大量使用陶器,原始农业,家畜养殖

渔猎采集,群居,用火

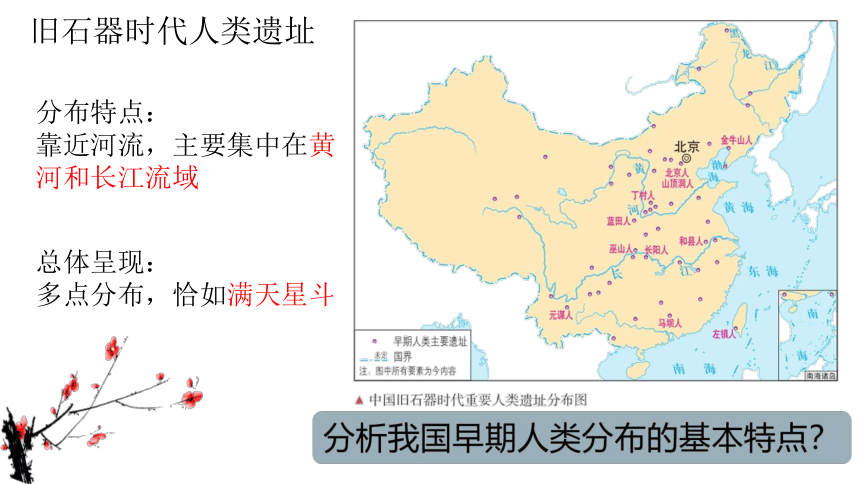

总体呈现:

多点分布,恰如满天星斗

分布特点:

靠近河流,主要集中在黄河和长江流域

旧石器时代人类遗址

仰韶文化

约7000到5000年前

新石器时代的中国文化

黄河中游,彩绘陶器,种植粟

黄河下游,大汶口文化

河姆渡文化

长江下游,养蚕缫丝,种植水稻

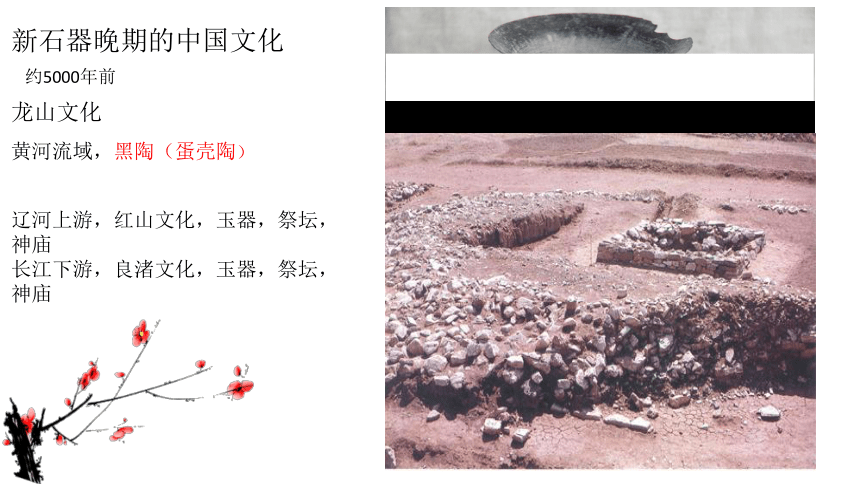

新石器晚期的中国文化

约5000年前

辽河上游,红山文化,玉器,祭坛,神庙

长江下游,良渚文化,玉器,祭坛,神庙

龙山文化

黄河流域,黑陶(蛋壳陶)

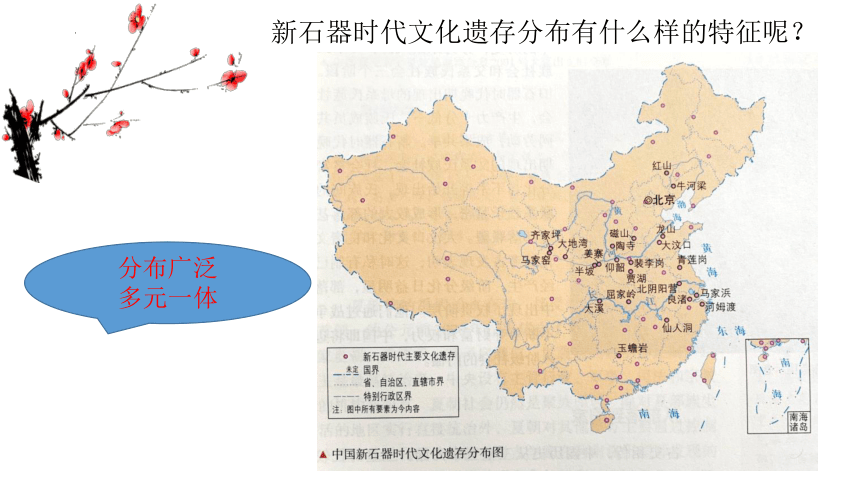

分布广泛

多元一体

新石器时代文化遗存分布有什么样的特征呢?

初期的“刀耕火种”以妇女为主,因而成年女子就将婚盟氏族的丈夫“娶”来,参加自己的公社……后来,发展出了较高级的耜耕或者犁耕,农业劳动又转变为以男子为主,因而“女娶男”又改变为“男娶女”,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式,形成父系大家庭。

——《中国大通史 史前卷》

材料中所反映出的是什么现象?所体现的又是什么样的实质?

以女性为主导的“采集狩猎”时代让位于以男性为主导的“农耕畜牧”时代!!!

发展:新石器时代晚期的“变异”

生产力的提高

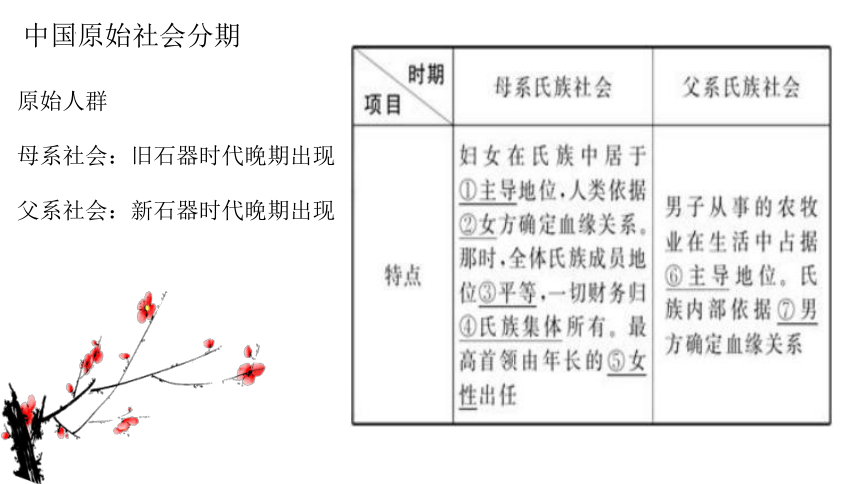

中国原始社会分期

原始人群

母系社会:旧石器时代晚期出现

父系社会:新石器时代晚期出现

屈家岭遗址500平方米范围内遗存的稻壳和稻草的红烧土达200平方米。

仰韶文化晚期的115号窖穴中堆积的粟的朽灰,折算成新鲜小米有500多公斤。

齐家文化46座墓葬中出土430块猪下颌骨,最多的一墓中有68块。

大汶口文化晚期的一座窖穴中堆积的粟的朽灰,折合成新鲜小米约有2000公斤。

剩

余

产

品

陶寺(新石器时代晚期龙山文化)大墓与小墓对比图

中国由原始社会进入阶级社会

私有制、阶级分化与国家的形成

国家决不是从外部强加于社会的一种力量。国家也不像黑格尔所断言的是“伦理观念的现实”,“理性的形象和现实”。勿宁说,国家是社会在一定发展阶段上的产物;国家是表示:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面、这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上站在社会之上的力量来抑制冲突,把冲突保持在“秩序”的范围以内;这种从社会中产生但又居于社会之上并且日益同社会相异化的力量,就是国家。(德文第6版,第177-178页)

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。

——恩格斯

阶级分化

古国产生

出现贫富分化

生产力的发展

剩余产品出现

私有财产出现

奴隶社会取代原始社会是生产力发展的必然结果

狩猎采果

茹毛饮血

居无定所

平等无差

务农养畜

陶罐烹煮

建造房屋

贫富分化

大型祭祀

规模城墙

在中国众多璀璨的远古文化中,环太湖地区的良渚文化是一颗非常耀眼的明珠。它以发达的稻作农业、大量而精美的玉器、精制的制陶技术、成句子的陶器符号文字资料,以及由墓葬和大型上建工程所反映出的不平等和社会分层等现象,使研究者们或者认为它正站在文明的门槛上,已看到了文明的曙光;或者认为它已进入文明社会,已形成文明古国。

文明的曙光

二

章

从部落到国家

文明的标志众说纷纭,普遍的看法是文明开始于文字的使用、金属工具的出现、国家的形成等,而国家组织的出现尤为重要,恩格斯认为“国家是文明时代的概括”。

华夏族的传说

黄帝

炎帝

阪泉之战

炎黄联盟

华夏族

蚩尤

其他部落

涿鹿之战

早期国家的建立基础:“万邦林立”

背景:禹治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领

概况:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

文化遗存:二里头遗址(河南洛阳偃师,学界大都认同此为夏都)

王位传承:世袭制取代禅让制

公天下转变为家天下

早期国家的建立—夏朝

三

章

商和西周

早期国家的发展—商朝

约公元前1600年,商部落首领汤推翻了夏桀,建立商朝(鸣条之战)。商都多次迁移,后定于殷,也称殷朝。

国家机构:商王是最高统治者,下设尹及各类事务官;实行内外服制。

文字:甲骨文

发达的青铜冶炼铸造工艺

统治范围:东到大海, 西及陇山,南跨江汉,北至燕山。

内服

内外服

直接控制王畿内地区

间接控制王畿四周地区

【史料】殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。——《史记·殷本纪》

外

服

控制力强

控制力弱

商代的甲骨文

铭刻于龟甲兽骨之上

象形文字

商朝的王权和神权紧密联系在一起。

甲骨文所记多为卜辞,即商王向天地等神灵求问,事件事务的吉凶。

【史料】殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。——《礼记》

西周的建立

建立:公元前1046年,周武王伐商纣,在牧野大胜商军,商朝灭亡,周朝建立,定都镐京,史称西周。

分封制

封建亲戚,以藩屏周。

分封对象:王族,功臣,先代贵族

分封目的:加强统治

分封形式:层层分封

宗法制

宗法制的核心:嫡长子继承制,嫡长子就是正妻的第一个儿子

在血缘宗法制度下,突出了周天子永世大宗的地位

政治隶属(表)

血缘纽带(里)

分封制

宗法制

礼乐制

确立秩序,巩固统治

统一的文化心理认同

分封制与宗法制

政权和族权相结合

商周时期的社会经济

农业:是主要生产部门,井田制是基本土地制度。生产工具主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

手工业:青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。

商和西周实行奴隶主土地国有制,天子占有全国土地和臣民,土地不能随意买卖。

司母戊大方鼎(后母戊)

商司母戊方鼎通高133厘米,口长116厘米,宽79厘米。长方形,深腹平底,口上一对立耳,其一为后配。四柱足,中空,四角有扉棱。鼎耳外侧有双虎食人首纹,四壁周边饰兽面纹,中央素地无纹。四足上部饰浮雕兽面纹。腹内壁有铭文三字。器重832.84千克,是现存商代青铜中最重者。一九三九年河南安阳武官北地出土,中国历史博物馆藏。

如此大体积,大重量,纹饰精美青铜鼎,反映了商代强盛的国力、高超的工艺水平。

西周的政治经济制度:分封制、宗法制、礼乐制与井田制

分封制度-天下归姬:

分封对象:王族子弟、功臣、先代贵族。

宗法制度-天下归嫡:

核心特点:嫡长子继承制。

礼乐制度-天下归序:

严格的等级秩序规范社会行为。

井田制度-天下归王:

普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。

深化理解

第一课

中华文明的起源与早期国家

舒

一

石器时代的古人类和文化遗存

石器时代

打制石器

旧石器时代

(距今约250万前)

新石器时代

(距今约1万年)

磨制石器

大量使用陶器,原始农业,家畜养殖

渔猎采集,群居,用火

总体呈现:

多点分布,恰如满天星斗

分布特点:

靠近河流,主要集中在黄河和长江流域

旧石器时代人类遗址

仰韶文化

约7000到5000年前

新石器时代的中国文化

黄河中游,彩绘陶器,种植粟

黄河下游,大汶口文化

河姆渡文化

长江下游,养蚕缫丝,种植水稻

新石器晚期的中国文化

约5000年前

辽河上游,红山文化,玉器,祭坛,神庙

长江下游,良渚文化,玉器,祭坛,神庙

龙山文化

黄河流域,黑陶(蛋壳陶)

分布广泛

多元一体

新石器时代文化遗存分布有什么样的特征呢?

初期的“刀耕火种”以妇女为主,因而成年女子就将婚盟氏族的丈夫“娶”来,参加自己的公社……后来,发展出了较高级的耜耕或者犁耕,农业劳动又转变为以男子为主,因而“女娶男”又改变为“男娶女”,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式,形成父系大家庭。

——《中国大通史 史前卷》

材料中所反映出的是什么现象?所体现的又是什么样的实质?

以女性为主导的“采集狩猎”时代让位于以男性为主导的“农耕畜牧”时代!!!

发展:新石器时代晚期的“变异”

生产力的提高

中国原始社会分期

原始人群

母系社会:旧石器时代晚期出现

父系社会:新石器时代晚期出现

屈家岭遗址500平方米范围内遗存的稻壳和稻草的红烧土达200平方米。

仰韶文化晚期的115号窖穴中堆积的粟的朽灰,折算成新鲜小米有500多公斤。

齐家文化46座墓葬中出土430块猪下颌骨,最多的一墓中有68块。

大汶口文化晚期的一座窖穴中堆积的粟的朽灰,折合成新鲜小米约有2000公斤。

剩

余

产

品

陶寺(新石器时代晚期龙山文化)大墓与小墓对比图

中国由原始社会进入阶级社会

私有制、阶级分化与国家的形成

国家决不是从外部强加于社会的一种力量。国家也不像黑格尔所断言的是“伦理观念的现实”,“理性的形象和现实”。勿宁说,国家是社会在一定发展阶段上的产物;国家是表示:这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面、这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上站在社会之上的力量来抑制冲突,把冲突保持在“秩序”的范围以内;这种从社会中产生但又居于社会之上并且日益同社会相异化的力量,就是国家。(德文第6版,第177-178页)

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。

——恩格斯

阶级分化

古国产生

出现贫富分化

生产力的发展

剩余产品出现

私有财产出现

奴隶社会取代原始社会是生产力发展的必然结果

狩猎采果

茹毛饮血

居无定所

平等无差

务农养畜

陶罐烹煮

建造房屋

贫富分化

大型祭祀

规模城墙

在中国众多璀璨的远古文化中,环太湖地区的良渚文化是一颗非常耀眼的明珠。它以发达的稻作农业、大量而精美的玉器、精制的制陶技术、成句子的陶器符号文字资料,以及由墓葬和大型上建工程所反映出的不平等和社会分层等现象,使研究者们或者认为它正站在文明的门槛上,已看到了文明的曙光;或者认为它已进入文明社会,已形成文明古国。

文明的曙光

二

章

从部落到国家

文明的标志众说纷纭,普遍的看法是文明开始于文字的使用、金属工具的出现、国家的形成等,而国家组织的出现尤为重要,恩格斯认为“国家是文明时代的概括”。

华夏族的传说

黄帝

炎帝

阪泉之战

炎黄联盟

华夏族

蚩尤

其他部落

涿鹿之战

早期国家的建立基础:“万邦林立”

背景:禹治水有功,接受舜的禅让,成为部落联盟首领

概况:约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。

文化遗存:二里头遗址(河南洛阳偃师,学界大都认同此为夏都)

王位传承:世袭制取代禅让制

公天下转变为家天下

早期国家的建立—夏朝

三

章

商和西周

早期国家的发展—商朝

约公元前1600年,商部落首领汤推翻了夏桀,建立商朝(鸣条之战)。商都多次迁移,后定于殷,也称殷朝。

国家机构:商王是最高统治者,下设尹及各类事务官;实行内外服制。

文字:甲骨文

发达的青铜冶炼铸造工艺

统治范围:东到大海, 西及陇山,南跨江汉,北至燕山。

内服

内外服

直接控制王畿内地区

间接控制王畿四周地区

【史料】殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。——《史记·殷本纪》

外

服

控制力强

控制力弱

商代的甲骨文

铭刻于龟甲兽骨之上

象形文字

商朝的王权和神权紧密联系在一起。

甲骨文所记多为卜辞,即商王向天地等神灵求问,事件事务的吉凶。

【史料】殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。——《礼记》

西周的建立

建立:公元前1046年,周武王伐商纣,在牧野大胜商军,商朝灭亡,周朝建立,定都镐京,史称西周。

分封制

封建亲戚,以藩屏周。

分封对象:王族,功臣,先代贵族

分封目的:加强统治

分封形式:层层分封

宗法制

宗法制的核心:嫡长子继承制,嫡长子就是正妻的第一个儿子

在血缘宗法制度下,突出了周天子永世大宗的地位

政治隶属(表)

血缘纽带(里)

分封制

宗法制

礼乐制

确立秩序,巩固统治

统一的文化心理认同

分封制与宗法制

政权和族权相结合

商周时期的社会经济

农业:是主要生产部门,井田制是基本土地制度。生产工具主要有木、石、骨、蚌等材质的工具。青铜农具极少。

手工业:青铜铸造是主要部门,绢帛是贵族的主要衣料。

商和西周实行奴隶主土地国有制,天子占有全国土地和臣民,土地不能随意买卖。

司母戊大方鼎(后母戊)

商司母戊方鼎通高133厘米,口长116厘米,宽79厘米。长方形,深腹平底,口上一对立耳,其一为后配。四柱足,中空,四角有扉棱。鼎耳外侧有双虎食人首纹,四壁周边饰兽面纹,中央素地无纹。四足上部饰浮雕兽面纹。腹内壁有铭文三字。器重832.84千克,是现存商代青铜中最重者。一九三九年河南安阳武官北地出土,中国历史博物馆藏。

如此大体积,大重量,纹饰精美青铜鼎,反映了商代强盛的国力、高超的工艺水平。

西周的政治经济制度:分封制、宗法制、礼乐制与井田制

分封制度-天下归姬:

分封对象:王族子弟、功臣、先代贵族。

宗法制度-天下归嫡:

核心特点:嫡长子继承制。

礼乐制度-天下归序:

严格的等级秩序规范社会行为。

井田制度-天下归王:

普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。

深化理解

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进