浙教版科学八年级下册 期末提分卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学八年级下册 期末提分卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 548.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-31 19:47:43 | ||

图片预览

文档简介

八下科学期末提分卷

一、单选题

1.人体结石有多种,其中一种含有较多的草酸钙(CaC2O4),其中钙离子带2个单位正电荷,则CaC2O4中草酸根离子表示正确的是( )

A. B. C. D.

2.在化学反应2A+5B=C+3D中,A、B两种物质恰好完全反应时的质量比为4:3,若生成C和D共21 g,则反应消耗B的质量为( )

A.6g B.9g C.12g D.16g

3.目前铯原子钟是世界上最精确的时钟。铯原子的相对原子质量为133,核外电子数为55,则铯原子的质子数为( )

A.55 B.133 C.78 D.188

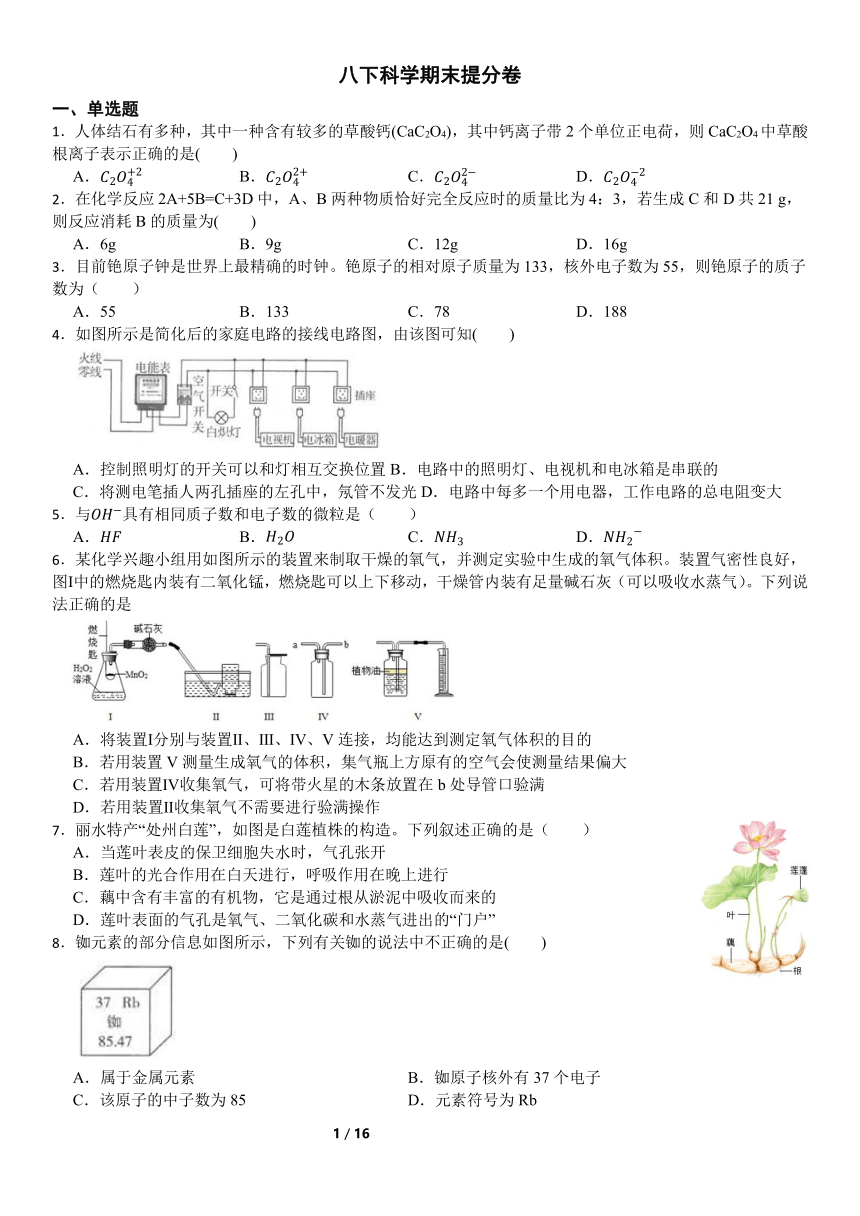

4.如图所示是简化后的家庭电路的接线电路图,由该图可知( )

A.控制照明灯的开关可以和灯相互交换位置B.电路中的照明灯、电视机和电冰箱是串联的

C.将测电笔插人两孔插座的左孔中,氖管不发光D.电路中每多一个用电器,工作电路的总电阻变大

5.与具有相同质子数和电子数的微粒是( )

A. B. C. D.

6.某化学兴趣小组用如图所示的装置来制取干燥的氧气,并测定实验中生成的氧气体积。装置气密性良好,图Ⅰ中的燃烧匙内装有二氧化锰,燃烧匙可以上下移动,干燥管内装有足量碱石灰(可以吸收水蒸气)。下列说法正确的是

A.将装置Ⅰ分别与装置Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V连接,均能达到测定氧气体积的目的

B.若用装置V测量生成氧气的体积,集气瓶上方原有的空气会使测量结果偏大

C.若用装置Ⅳ收集氧气,可将带火星的木条放置在b处导管口验满

D.若用装置Ⅱ收集氧气不需要进行验满操作

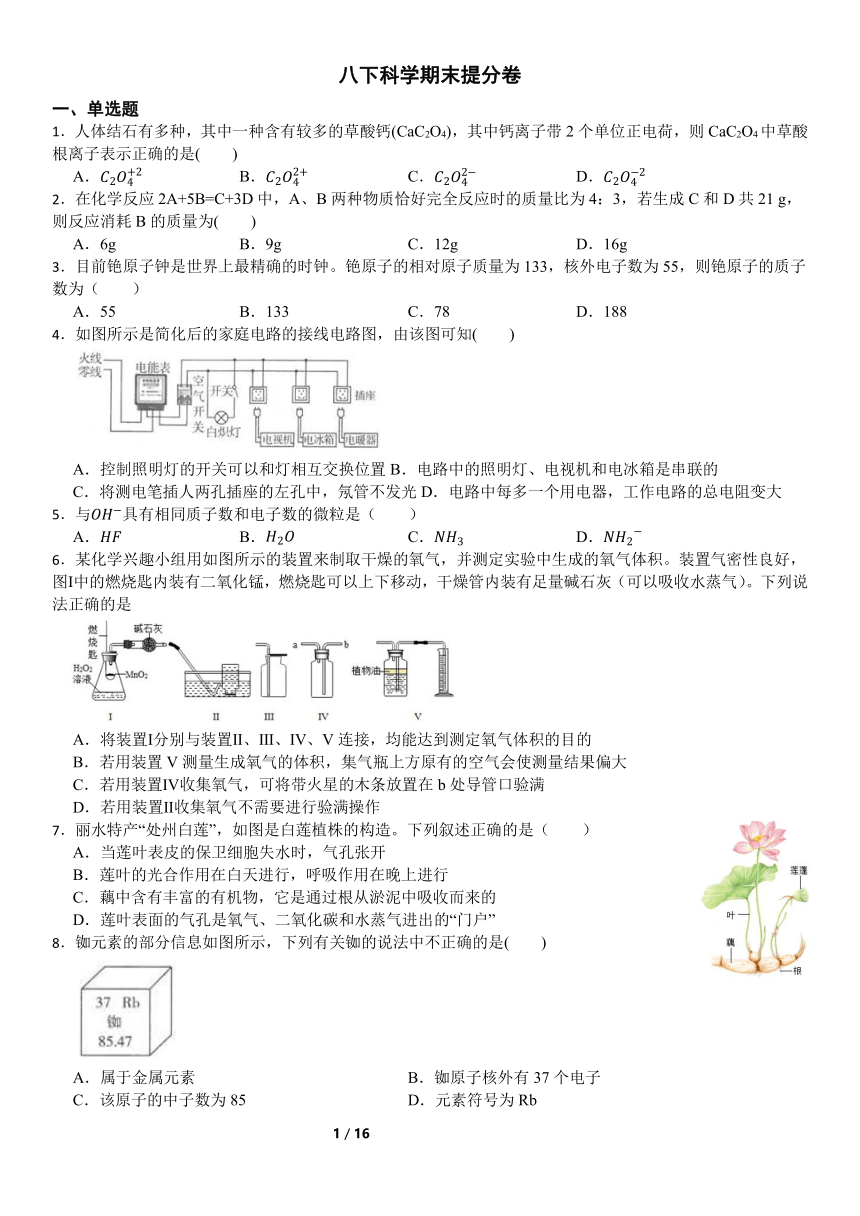

7.丽水特产“处州白莲”,如图是白莲植株的构造。下列叙述正确的是( )

A.当莲叶表皮的保卫细胞失水时,气孔张开

B.莲叶的光合作用在白天进行,呼吸作用在晚上进行

C.藕中含有丰富的有机物,它是通过根从淤泥中吸收而来的

D.莲叶表面的气孔是氧气、二氧化碳和水蒸气进出的“门户”

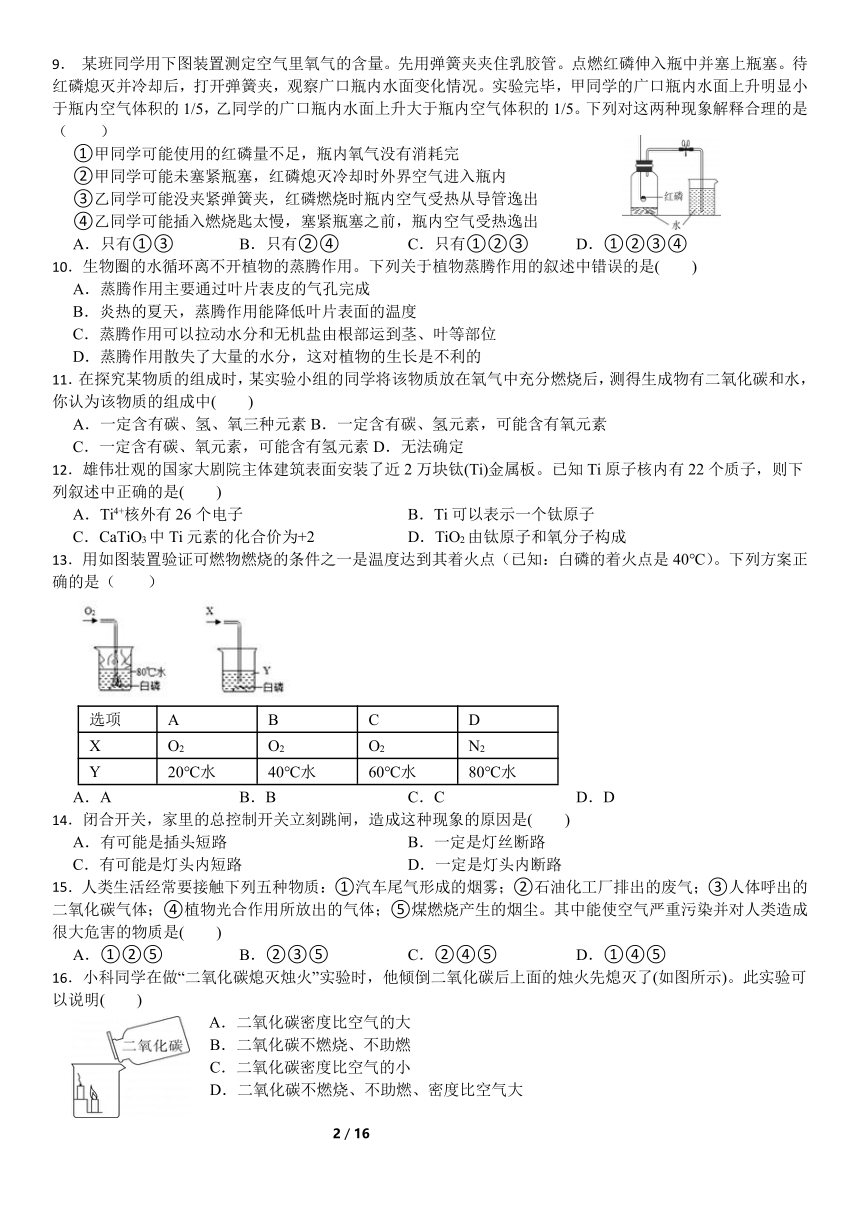

8.铷元素的部分信息如图所示,下列有关铷的说法中不正确的是( )

A.属于金属元素 B.铷原子核外有37个电子

C.该原子的中子数为85 D.元素符号为Rb

9. 某班同学用下图装置测定空气里氧气的含量。先用弹簧夹夹住乳胶管。点燃红磷伸入瓶中并塞上瓶塞。待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,观察广口瓶内水面变化情况。实验完毕,甲同学的广口瓶内水面上升明显小于瓶内空气体积的1/5,乙同学的广口瓶内水面上升大于瓶内空气体积的1/5。下列对这两种现象解释合理的是( )

①甲同学可能使用的红磷量不足,瓶内氧气没有消耗完

②甲同学可能未塞紧瓶塞,红磷熄灭冷却时外界空气进入瓶内

③乙同学可能没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内空气受热从导管逸出

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内空气受热逸出

A.只有①③ B.只有②④ C.只有①②③ D.①②③④

10.生物圈的水循环离不开植物的蒸腾作用。下列关于植物蒸腾作用的叙述中错误的是( )

A.蒸腾作用主要通过叶片表皮的气孔完成

B.炎热的夏天,蒸腾作用能降低叶片表面的温度

C.蒸腾作用可以拉动水分和无机盐由根部运到茎、叶等部位

D.蒸腾作用散失了大量的水分,这对植物的生长是不利的

11.在探究某物质的组成时,某实验小组的同学将该物质放在氧气中充分燃烧后,测得生成物有二氧化碳和水,你认为该物质的组成中( )

A.一定含有碳、氢、氧三种元素B.一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素

C.一定含有碳、氧元素,可能含有氢元素D.无法确定

12.雄伟壮观的国家大剧院主体建筑表面安装了近2万块钛(Ti)金属板。已知Ti原子核内有22个质子,则下列叙述中正确的是( )

A.Ti4+核外有26个电子 B.Ti可以表示一个钛原子

C.CaTiO3中Ti元素的化合价为+2 D.TiO2由钛原子和氧分子构成

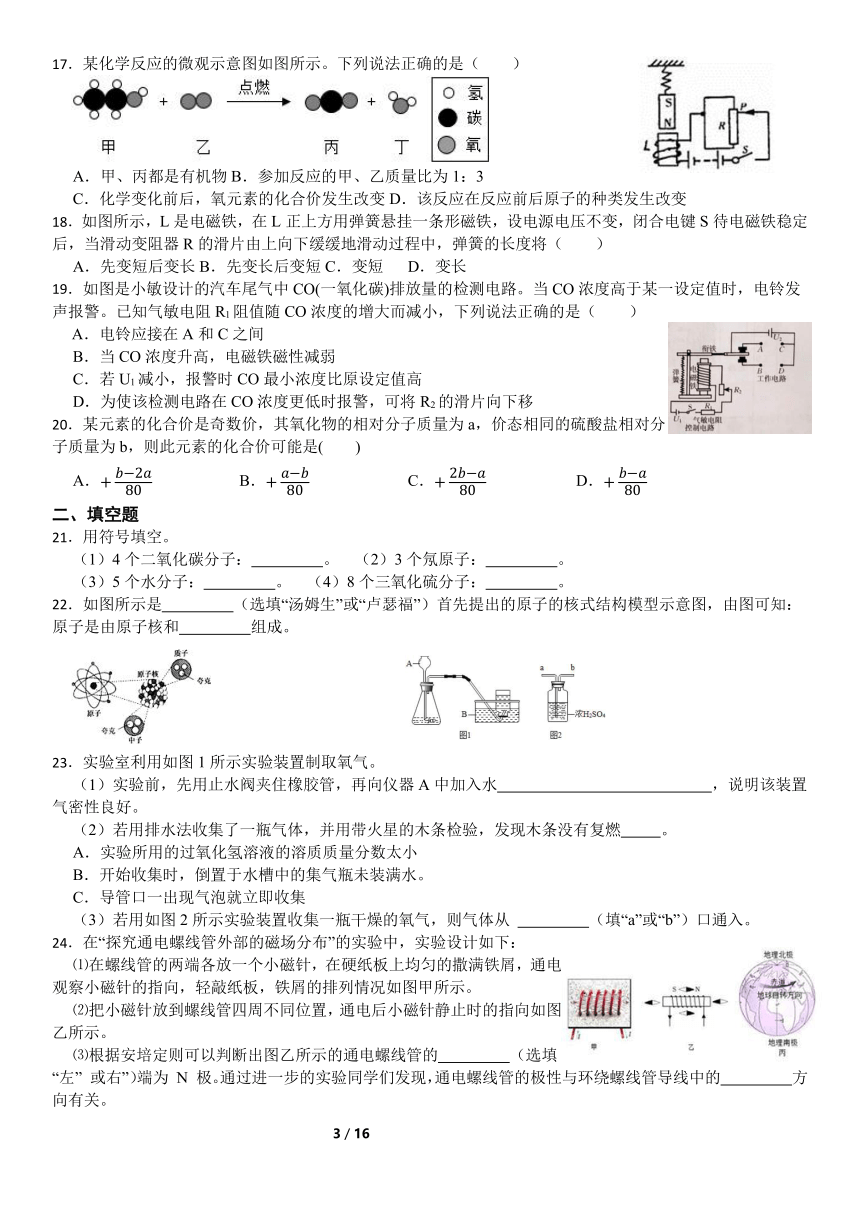

13.用如图装置验证可燃物燃烧的条件之一是温度达到其着火点(已知:白磷的着火点是40℃)。下列方案正确的是( )

选项 A B C D

X O2 O2 O2 N2

Y 20℃水 40℃水 60℃水 80℃水

A.A B.B C.C D.D

14.闭合开关,家里的总控制开关立刻跳闸,造成这种现象的原因是( )

A.有可能是插头短路 B.一定是灯丝断路

C.有可能是灯头内短路 D.一定是灯头内断路

15.人类生活经常要接触下列五种物质:①汽车尾气形成的烟雾;②石油化工厂排出的废气;③人体呼出的二氧化碳气体;④植物光合作用所放出的气体;⑤煤燃烧产生的烟尘。其中能使空气严重污染并对人类造成很大危害的物质是( )

A.①②⑤ B.②③⑤ C.②④⑤ D.①④⑤

16.小科同学在做“二氧化碳熄灭烛火”实验时,他倾倒二氧化碳后上面的烛火先熄灭了(如图所示)。此实验可以说明( )

A.二氧化碳密度比空气的大

B.二氧化碳不燃烧、不助燃

C.二氧化碳密度比空气的小

D.二氧化碳不燃烧、不助燃、密度比空气大

17.某化学反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是( )

A.甲、丙都是有机物B.参加反应的甲、乙质量比为1:3

C.化学变化前后,氧元素的化合价发生改变D.该反应在反应前后原子的种类发生改变

18.如图所示,L是电磁铁,在L正上方用弹簧悬挂一条形磁铁,设电源电压不变,闭合电键S待电磁铁稳定后,当滑动变阻器R的滑片由上向下缓缓地滑动过程中,弹簧的长度将( )

A.先变短后变长B.先变长后变短C.变短 D.变长

19.如图是小敏设计的汽车尾气中CO(一氧化碳)排放量的检测电路。当CO浓度高于某一设定值时,电铃发声报警。已知气敏电阻R1阻值随CO浓度的增大而减小,下列说法正确的是( )

A.电铃应接在A和C之间

B.当CO浓度升高,电磁铁磁性减弱

C.若U1减小,报警时CO最小浓度比原设定值高

D.为使该检测电路在CO浓度更低时报警,可将R2的滑片向下移

20.某元素的化合价是奇数价,其氧化物的相对分子质量为a,价态相同的硫酸盐相对分子质量为b,则此元素的化合价可能是( )

A. B. C. D.

二、填空题

21.用符号填空。

(1)4个二氧化碳分子: 。 (2)3个氖原子: 。

(3)5个水分子: 。

(4)8个三氧化硫分子: 。

22.如图所示是 (选填“汤姆生”或“卢瑟福”)首先提出的原子的核式结构模型示意图,由图可知:原子是由原子核和 组成。

23.实验室利用如图1所示实验装置制取氧气。

(1)实验前,先用止水阀夹住橡胶管,再向仪器A中加入水 ,说明该装置气密性良好。

(2)若用排水法收集了一瓶气体,并用带火星的木条检验,发现木条没有复燃 。

A.实验所用的过氧化氢溶液的溶质质量分数太小

B.开始收集时,倒置于水槽中的集气瓶未装满水。

C.导管口一出现气泡就立即收集

(3)若用如图2所示实验装置收集一瓶干燥的氧气,则气体从 (填“a”或“b”)口通入。

24.在“探究通电螺线管外部的磁场分布”的实验中,实验设计如下:

⑴在螺线管的两端各放一个小磁针,在硬纸板上均匀的撒满铁屑,通电观察小磁针的指向,轻敲纸板,铁屑的排列情况如图甲所示。

⑵把小磁针放到螺线管四周不同位置,通电后小磁针静止时的指向如图乙所示。

⑶根据安培定则可以判断出图乙所示的通电螺线管的 (选填“左” 或右”)端为 N 极。通过进一步的实验同学们发现,通电螺线管的极性与环绕螺线管导线中的 方向有关。

⑷地球周围存在磁场,有学者认为,地磁场是由于地球带电自转形成圆形电流引起的,结合图甲、乙分析推断;图丙中地球的圆形电流方向与地球自转方向 (选填“相同”或“相反”)。

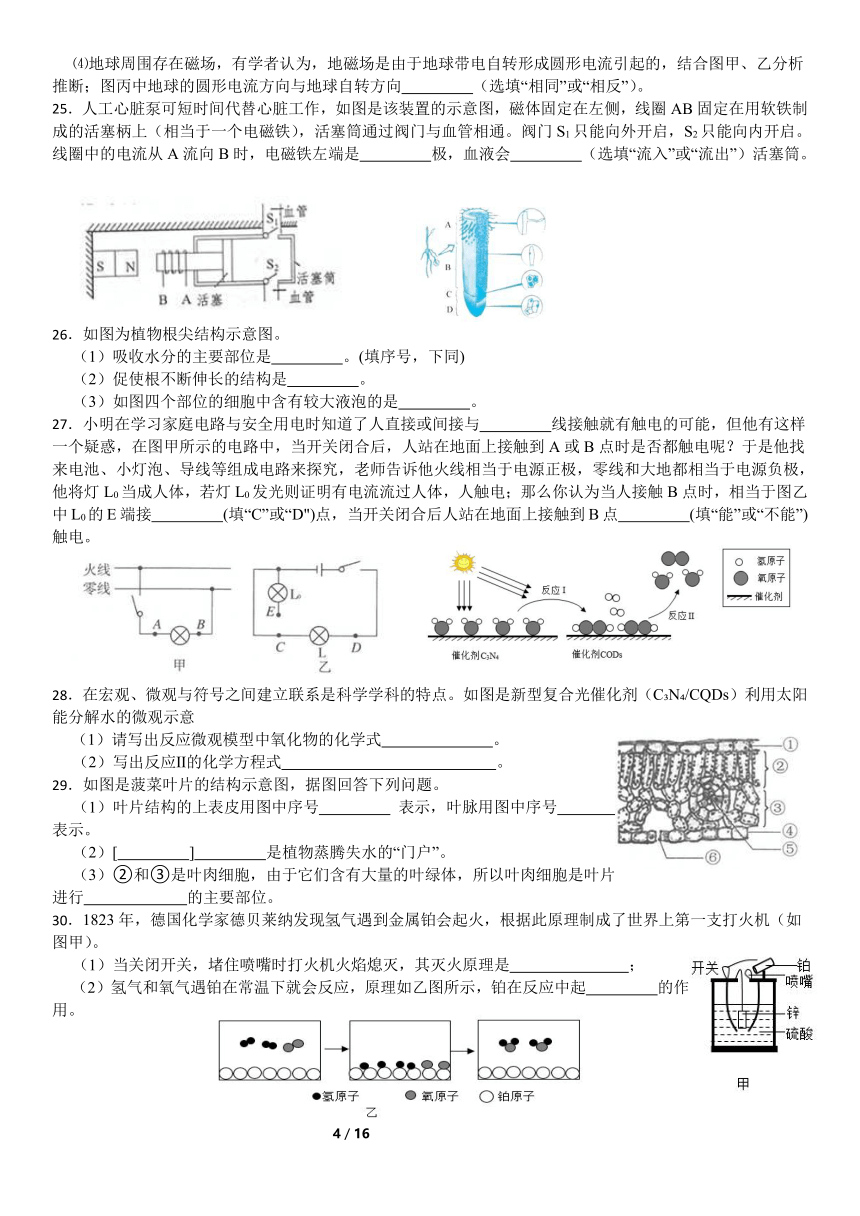

25.人工心脏泵可短时间代替心脏工作,如图是该装置的示意图,磁体固定在左侧,线圈AB固定在用软铁制成的活塞柄上(相当于一个电磁铁),活塞筒通过阀门与血管相通。阀门S1只能向外开启,S2只能向内开启。线圈中的电流从A流向B时,电磁铁左端是 极,血液会 (选填“流入”或“流出”)活塞筒。

26.如图为植物根尖结构示意图。

(1)吸收水分的主要部位是 。(填序号,下同)

(2)促使根不断伸长的结构是 。

(3)如图四个部位的细胞中含有较大液泡的是 。

27.小明在学习家庭电路与安全用电时知道了人直接或间接与 线接触就有触电的可能,但他有这样一个疑惑,在图甲所示的电路中,当开关闭合后,人站在地面上接触到A或B点时是否都触电呢?于是他找来电池、小灯泡、导线等组成电路来探究,老师告诉他火线相当于电源正极,零线和大地都相当于电源负极,他将灯L0当成人体,若灯L0发光则证明有电流流过人体,人触电;那么你认为当人接触B点时,相当于图乙中L0的E端接 (填“C”或“D")点, 当开关闭合后人站在地面上接触到B点 (填“能”或“不能”)触电。

28.在宏观、微观与符号之间建立联系是科学学科的特点。如图是新型复合光催化剂(C N /CQDs)利用太阳能分解水的微观示意

(1)请写出反应微观模型中氧化物的化学式 。

(2)写出反应Ⅱ的化学方程式 。

29.如图是菠菜叶片的结构示意图,据图回答下列问题。

(1)叶片结构的上表皮用图中序号 表示,叶脉用图中序号 表示。

(2)[ ] 是植物蒸腾失水的“门户”。

(3)②和③是叶肉细胞,由于它们含有大量的叶绿体,所以叶肉细胞是叶片进行 的主要部位。

30.1823年,德国化学家德贝莱纳发现氢气遇到金属铂会起火,根据此原理制成了世界上第一支打火机(如图甲)。

(1)当关闭开关,堵住喷嘴时打火机火焰熄灭,其灭火原理是 ;

(2)氢气和氧气遇铂在常温下就会反应,原理如乙图所示,铂在反应中起 的作用。

31.

(1)在K2R2O7中(R代表某种元素)含钾元素26.5%,含氧元素38.1%,R的相对原子质量是 。

(2)甲、乙两种化合物中都只含有X、Y两种元素,甲、乙两种化合物中X元素的质量分数分别为50%和40%。若已知甲的化学式为XY2,则乙的化学式为 。

三、实验探究题

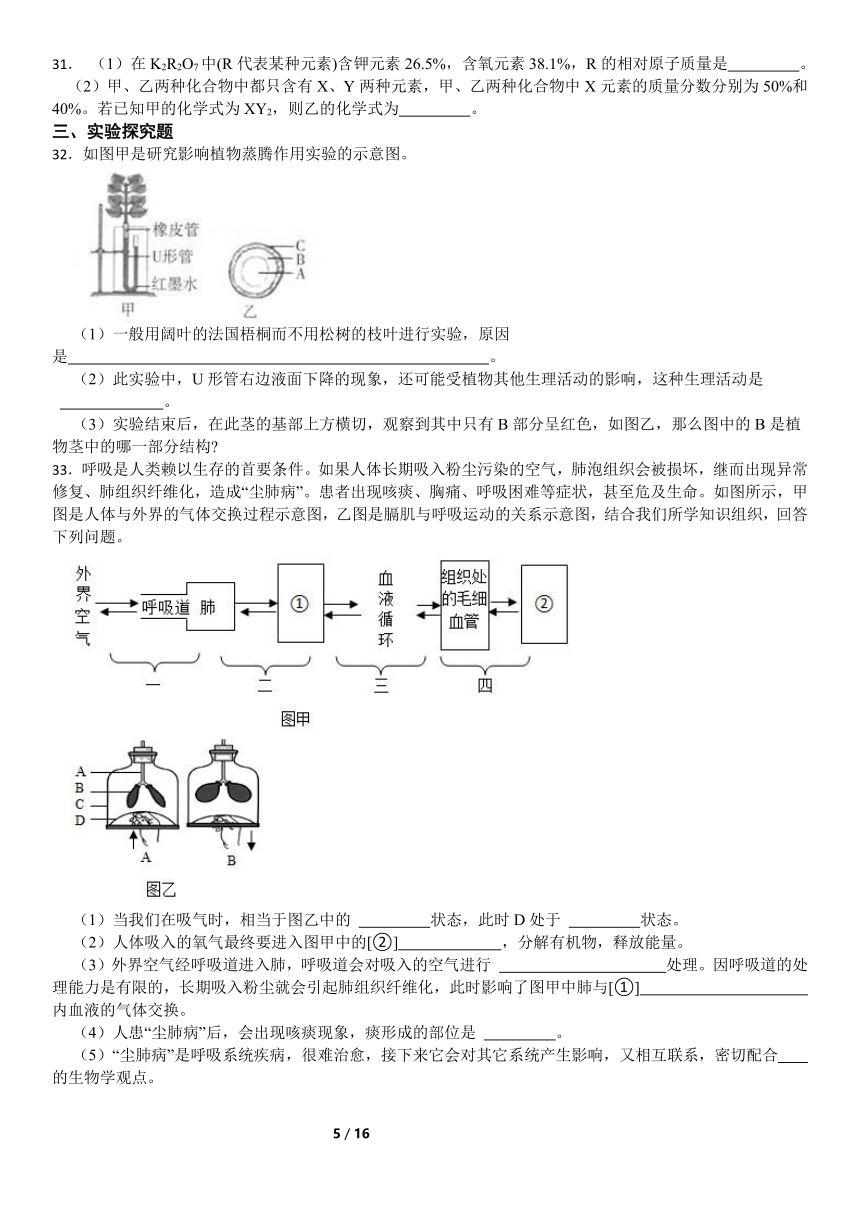

32.如图甲是研究影响植物蒸腾作用实验的示意图。

(1)一般用阔叶的法国梧桐而不用松树的枝叶进行实验,原因是 。

(2)此实验中,U形管右边液面下降的现象,还可能受植物其他生理活动的影响,这种生理活动是

。

(3)实验结束后,在此茎的基部上方横切,观察到其中只有B部分呈红色,如图乙,那么图中的B是植物茎中的哪一部分结构

33.呼吸是人类赖以生存的首要条件。如果人体长期吸入粉尘污染的空气,肺泡组织会被损坏,继而出现异常修复、肺组织纤维化,造成“尘肺病”。患者出现咳痰、胸痛、呼吸困难等症状,甚至危及生命。如图所示,甲图是人体与外界的气体交换过程示意图,乙图是膈肌与呼吸运动的关系示意图,结合我们所学知识组织,回答下列问题。

(1)当我们在吸气时,相当于图乙中的 状态,此时D处于 状态。

(2)人体吸入的氧气最终要进入图甲中的[②] ,分解有机物,释放能量。

(3)外界空气经呼吸道进入肺,呼吸道会对吸入的空气进行 处理。因呼吸道的处理能力是有限的,长期吸入粉尘就会引起肺组织纤维化,此时影响了图甲中肺与[①] 内血液的气体交换。

(4)人患“尘肺病”后,会出现咳痰现象,痰形成的部位是 。

(5)“尘肺病”是呼吸系统疾病,很难治愈,接下来它会对其它系统产生影响,又相互联系,密切配合 的生物学观点。

34.在寒冷的天气,人们往往用“暖贴”( 如图甲所示)来御寒,其原理是利用铁粉和氧气反应放热进行持续发热。为提高测定空气中氧气含量实验的精确度,某科学兴趣小组想到了利用暖贴内部的成分代替红磷,对课本实验进行了创新改进。

[实验器材]

玻璃管(用橡胶塞将一端密封,如图乙所示)、暖贴内部粉末、刻度尺、记号笔、水、滴管

(1)有两位同学分别设计了如图丙A、B所示的两种方案,哪个方案所测的实验结果更准确,请说明理由 。

(2)写出本实验的主要步骤,并用字母表示空气中氧气的含量。

35.某科研团队利用生长状况良好的菠菜作为实验材料进行探究实验,请分析回答下列问题。

科研人员取三支试管,各加入等量检测二氧化碳浓度的指示剂(无二氧化碳时,指示剂呈紫色,随着二氧化碳浓度增加,指示剂会逐渐变为红色、黄色)。取大小和生长状况相同的三片新鲜菠菜叶分别放入A、B、C试管中,并做如下处理(如图所示)。

静置5小时后,指示剂颜色的变化如表所示。

试管 A B C

指示剂颜色变化 紫色 共同色 红色

(1)本实验的实验变量是 ,通过对各试管指示剂颜色变化的分析,可得出的结论是 。

(2)A试管中指示剂呈现紫色,说明该装置中无二氧化碳,原因是 。

B试管中有较多的二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是 。

四、解答题

36.为了消除碘缺乏病,我国政府规定居民的食用盐必须是加碘食盐,简称碘盐.所谓碘盐就是在食盐中加入一定量碘酸钾(KIO3).图为“云鹤牌”精制碘盐包装袋上的部分说明文字,请回答下列问题:

(1)碘酸钾的相对分子质量为 ,碘酸钾中钾、碘、氧元素的质量比为 ,碘酸钾中碘元素的质量分数为 .

(2)已知成人每天约需0.15mg碘,假设这些碘主要是从碘盐中摄取的.若1000g碘盐中含20mg碘,则成人每天需食用这种碘盐 g.

(3) mg碘酸钾中含20mg的碘;

(4)用单质碘(I2)与氯酸钾(KClO3)发生反应可制得碘酸钾,同时生成氯气,该反应的化学方程式为 ,该反应属于 反应(填化学基本反应类型).

37.阅读短文,回答问题:

漏电保护断路器

电给我们带来便利的同时也带来安全隐患,根据安全用电要求,现在,许多用户特别是新建楼房的电路中除了要安装防止电流过大的空气断路器(俗称“空气开关”)外,还必须安装如图甲所示的漏电保护断路器(俗称“漏电保护器”),它们通常安装在供电箱中。

家用漏电保护断路器是在用电器发生漏电故障或人因操作失误而触电时实施保护的设备,正常情况下,住户家中没有电流流向地面,即图乙中I3为零,进户线中流入的电流I1和流出的电流I2相等。如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的I3不为零,I1和I2就会造成不相等,当I1和I2的差异达到一定值,漏电保护断路器便会迅速自动切断电路。排除漏电故障后,重新合闸即可恢复供电。为确保使用安全,漏电保护断路器上设置了试验按钮,需要每月试按一次,如果试验按钮按下漏电保护器无动作,说明漏电保护器需要更换。

(1)漏电保护断路器实质上就是一个 (电源/用电器/开关)。

(2)家庭电路电流过大的原因有 (只需答一个原因),当家庭电路电流过大时,漏电保护断路器

(能/不能)自动切断电路。

(3)如果电路中发生漏电,漏电电流为I3,则I1、I2、I3大小关系的表达式为 。

(4)站在地面上的人体不小心接触了火线,如图丙所示,该人体的电阻为3000Ω,人与地面、电线等的接触电阻为2500Ω,电路中安装了规格为如图丁所示的漏电保护断路器,该漏电保护断路器

(能/不能)及时断开电路。

(5)漏电保护器的试验电路,由一只试验开关S与电阻R组成,闭合试验开关S就能模拟漏电情形,试验电路的连接符合要求的是

。

38.小明为了测定某钙片中碳酸钙的质量分数,用如图装置进行如下实验:

①取研碎后的钙片4克,倒入气密性良好的锥形瓶中,然后在分液漏斗中加入适量的稀盐酸,置于电子天平上测出装置总质量。

②打开活塞,滴入足量稀盐酸后关闭活塞,待气泡不再冒出时,测出反应后装置总质量。

反应前总质量(克) 275.58

反应后总质量(克) 274.92

反应前后总质量差(克) 0.66

容器内气体质量差(克) m

③整理相关数据如下表,计算出钙片中碳酸钙的质量分数。

(1)该实验中,对装置中的固态干燥剂的性质有何要求? 。

(2)反应前容器内是空气(密度为ρ1),反应后全部是二氧化碳(密度为ρ2),则反应前后容器(容积为V)内的气体质量差m为 。(用字母表示,反应物的体积忽略不计)

(3)小明查阅有关数据后,计算出反应前后容器内的气体质量差m为0.22克,结合表中数据,计算该钙片中碳酸钙的质量分数。(CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,钙片中的其它成分不与盐酸反应)

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】在化学式中,元素符号右上角的数字和正负号,表示该原子所带的电荷数和正负号;元素符号右下角的数字表示该原子的个数;正上方的数字和正负号,表示该元素的化合价;元素符号或分子符号左边的数字,表示原子或分子的个数,据此分析判断。

【解答】在化学式中,正负化合价的代数和为零,根据草酸钙(CaC2O4)可知,如果钙离子带两个单位的正电荷,那么草酸根应该带2个单位的负电荷,即草酸根写作:

,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

2.【答案】B

【解析】【分析】根据质量守恒定律分析计算。

【解答】根据质量守恒定律可知,A和B的质量和等于C和D的质量和,

则参加反应的B的质量为:

。

故选B。

3.【答案】A

【解析】【分析】根据原子中质子数=电子数分析。

【解答】原子中质子数=电子数,则铯原子质子数为55;

故选A。

4.【答案】C

【解析】【分析】根据家庭电路的连接的知识分析判断。

【解答】A.控制照明灯的开关必须接在火线和灯泡之间,这样可以保证在断开开关后,灯泡不带电,从而保证用电安全,故A错误;

B.电路中的照明灯、电视机和电冰箱是并联的,故B错误;

C.插座的左孔与零线相连,则将测电笔插人两孔插座的左孔中,氖管不发光,故C正确;

D.并联电路相当于增大导体的横截面积,则电路中每多一个用电器,工作电路的总电阻会变小,故D错误。

故选C。

5.【答案】D

【解析】【分析】氢氧根离子中质子数为各元素的质子数之和;得到电子带负电荷,失去电子带正电荷,据此分析判断、

【解答】氢氧根离子中质子数为各元素的质子数之和,一个氢氧根离子中的质子数是9个,电子数是10个。

A.HF中质子数是:1+8=9,电子数是1+8=9,故A不合题意;

B.H2O中质子数是:1×2+16=18,电子数是18,故B不合题意;

C.

中质子数是:7+1×3=10,电子数是10,故C不合题意;

D.

中质子数是:7+1×2=9,因为它带一个负电荷,即比原子状态多一个电子,那么电子数是:9+1=10,故D符合题意。

故选D。

6.【答案】D

【解析】【分析】根据测定收集气体的体积,需用排水法连接量筒测定,排出水的体积即为气体体积,氧气密度大于空气及排水收集气体可通过现象直接判断是否集满分析。

【解答】A、将装置Ⅰ分别与装置V连接,能达到测定氧气体积的目的 ,其它连接方法则不能,不符合题意;

B、若用装置V测量生成氧气的体积,集气瓶上方原有的空气不会影响测量结果 ,不符合题意;

C、若用装置Ⅳ收集氧气,氧气需从b端进入,可将带火星的木条放置在a处导管口验满 ,不符合题意;

D、 若用装置Ⅱ收集氧气,可通过观察现象即可判断是否集满,不需要进行验满操作 ,符合题意;

故选D。

7.【答案】D

【解析】【分析】(1)植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程;而呼吸作用指的是细胞内有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放能量的过程。

(2)莲藕的食用部分属于茎,茎中富含淀粉。荷花的茎(藕)生长在泥中,茎的孔道与叶柄中的孔道相通,叶伸出水面,能为茎的呼吸提供氧气。

【解答】 A:当莲叶表皮的保卫细胞失水时,气孔关闭,错误。

B:荷叶的光合作用在白天进行,呼吸作用在白天和晚上均能进行,错误。

C:藕中含有丰富的有机物,它是通过莲藕的光合作用制造的有机物,储存于茎,茎中富含淀粉,错误。

D:荷花的叶柄和茎中都有孔道,有利于氧气和二氧化碳的输送,能将空气送到根部,正确。

故选D。

8.【答案】C

【解析】【分析】(1)一般情况下,元素名字中含有金字旁,则为金属元素;

(2)元素名称左上角的数字就是质子数,而质子数=核外电子数;

(3)中子数=相对原子质量-质子数;

(4)左上角的字母为元素符号。

【解答】A.铷中含有金字旁,为金属元素,故A正确不合题意;

B.左上角的数字为37,则它的质子数为37。根据“核外电子数=质子数”可知,核外有37个电子,故B正确不合题意;

C.该元素的相对原子质量为85.47,则中子数为:85-37=38,故C错误符合题意;

D.右上角的字母为Rb,则元素符号为Rb,故D正确不合题意。

故选C。

9.【答案】D

【解析】【分析】根据测量空气里氧气含量实验过程,分析各种情况对氧气含量测量的影响大小即可。

【解答】①甲同学可能使用的红磷量不足,瓶内氧气没有消耗完,会使测量结果偏小,故①合理;

②甲同学可能未塞紧瓶塞,红磷熄灭冷却时外界空气进入瓶内,从而使瓶内气压减小,导致进入集气瓶内的水变少,那么测量结果偏小,故②合理;

③乙同学可能没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内空气受热从导管逸出,这会导致集气瓶内外气压差增大,则进入集气瓶内水的体积偏大,那么测量结果偏大,故③合理;

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内空气受热逸出,也会造成集气瓶内外气压差偏大,最终测量结果偏大,故④合理。

故选D。

10.【答案】D

【解析】【分析】本题考查植物的蒸腾作用对植物的重要意义,对植物而言蒸腾作用可以降低体表的问题,也可以促进根对土壤中水分吸收,产生蒸腾拉力等。分析过程中需要学生具有一定的综合分析能力。

【解答】A、植物的蒸腾作用将吸收的水分99%以气体的形式散失到空气汇总,主要是通过叶片的气孔完成,A正确;

B、蒸腾作用散失水分的同时将热量带走,减少植物的表面的温度,B正确;

C、蒸腾作用产生蒸腾拉力,可以促进根对水分的吸收,进一步运输无机盐到茎叶等部位,C正确;

D、蒸腾作用完成了水分的吸收,散失,散热等,对植物和环境而言具有极大的作用,有利于植物运输水和无机盐等,对植物的生长具有一定的作用,D错误,符合题意。

故答案为:D

11.【答案】B

【解析】【分析】根据化学反应前后元素种类不变分析。

【解答】 将物质放在氧气中充分燃烧后,测得生成物有二氧化碳和水,说明反应前物质的元素有碳、氢、氧,因氧气中含有氧元素,所以该物质中一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素;

故选B。

12.【答案】B

【解析】【分析】(1)原子失去几个电子,则带几个单位的正电荷;得到几个电子,则带几个单位的负电荷;

(2)元素符号既可以表示元素,也可以表示这种元素的一个原子;

(3)在化学式中,正负化合价的代数和为零;

(4)根据化学式的意义判断。

【解答】A.根据“原子的核外电子数=质子数”可知,Ti原子内含有22个电子。 Ti4+ 表示钛原子带有4个单位的正电荷,即失去4个电子,那么的核外有18个电子,故A错误;

B.Ti可以表示一个钛原子,故B正确;

C.在 CaTiO3中中,Ca的化合价为+2价,O的化合价为-2价,根据“正负化合价的代数和为零”得到:(+2)+x+(-2)×3=0,解得:x=+4价,故C错误;

D.根据化学式 TiO2 可知,二氧化钛分子由一个钛原子核2个氧原子构成,故D错误。

故选B。

13.【答案】A

【解析】【分析】根据燃烧的条件,结合控制变量法的要求分析判断。

【解答】要验证可燃物燃烧的条件之一为温度达到着火点,那么就要控制可燃物和氧气相同,而改变温度。左图中可燃物为白磷,且通入氧气,那么右图中X应该为氧气,可燃物也是白磷。而左边水的温度为80℃,在白磷的着火点以上,那么右边的水的温度应该低于白磷的着火点40℃,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

14.【答案】C

【解析】【分析】根据对家庭电路故障的认识和理解判断。

【解答】闭合开关后,总开关立刻跳闸,则肯定是发生了短路,故B、D错误;

如果是插头短路,那么不用等到闭合开关,总开关就会跳闸,故A错误;

如果灯头内部发生短路,那么只有闭合开关后,整个电路才会接通,此时才发生短路,故C正确。

故选C。

15.【答案】A

【解析】【分析】 空气污染物通常指以气态形式进入近地面或低层大气环境的外来物质。如氮氧化物、硫氧化物和碳氧化物以及飘尘、悬浮颗粒等,有时还包括甲醛、氡以及各种有机溶剂,其对人体或生态系统具有不良效应。空气污染物主要有:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(H空气污染物C)、硫氧化物和颗粒物(PM)等。

【解答】能使空气严重污染并对人类造成很大危害的物质是①②⑤;③人体呼出的二氧化碳气体是温室气体,但是其不是空气污染物;④植物光合作用所放出的气体是氧气,不是空气污染物;所以A正确;

故答案为:A.

16.【答案】B

【解析】【分析】根据描述的现象推测二氧化碳的性质。

【解答】小科同学在做“二氧化碳熄灭烛火”实验时,他倾倒二氧化碳后上面的烛火先熄灭,说明二氧化碳本身不能燃烧,它也不能助燃,但是不能说明二氧化碳的密度大于空气密度,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

17.【答案】C

【解析】【分析】先由图示中分子构成书写出各物质化学式,从而写出反应方程式,由化学式和方程式判断分析。

【解答】A、由图示可知该反应方程式为C2H6O+3O22CO2+3H2O,丙属于无机物,不符合题意;

B、 参加反应的甲、乙质量比为46:96 ,不符合题意;

C、 化学变化前氧元素有0 价,反应后都为-2价,化合价发生改变 ,符合题意;

D、 该反应在反应前后原子的种类没有发生改变 ,不符合题意;

故选C。

18.【答案】B

【解析】【分析】根据滑动变阻器的使用方法确定电路中的电阻的变化,再根据欧姆定律确定电路中电流的变化。根据右手定则确定通电螺线管的N、S极,然后根据螺线管的磁性变化以及磁极间的相互作用判断弹簧长度的变化。【解答】根据图片可知,滑动变阻器的滑片将其分为上下两个部分,且这两个部分并联。滑片由上向下滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻先变大后变小,所以电路中的电流先变小后变大,通电螺线管的磁性先减弱后增强。根据右手定则可得,螺线管的上端为N极,下端为S极,又因为同名磁极相互排斥,所以螺线管对磁铁的排斥力先减小后增大,弹簧的长度先变长后变短。

故选B。

19.【答案】C

【解析】【分析】(1)当CO浓度增大时,分析电流的大小变化,确定衔铁的运动方向,它与哪个电路接通,电铃就在哪个部分;

(2)根据(1)中分析判断;

(3)在串联电路中,电压与电阻成正比,据此推断U1变小时它的电阻变化,根据电阻变化推测CO浓度的改变;

(4)在报警时需要的电磁力不变,即通过电流大小不变,根据欧姆定律可知,总电阻不变,据此分析变阻器的阻值变化即可。

【解答】A.当CO浓度增大时,它的电阻变小,那么总电阻变小,根据欧姆定律可知,总电流变大,此时电磁铁的磁场增强,衔铁被吸下来接通BD所在的电路,电铃报警发声,因此电铃应该接在BD之间,故A错误;

B.根据上面的分析可知,当CO浓度升高时,电磁铁磁性增强,故B错误;

C.根据串联电路的分压规律可知,当U1减小时,气敏电阻R1变小。根据气敏电阻的阻值随CO浓度的增大而减小可知,CO浓度变大,即比设定值高,故C正确;

D.在报警时需要的电磁力不变,即通过电流大小不变,根据欧姆定律可知,总电阻不变。当CO浓度减小时电阻会变大,根据R总=R1+R2可知,变阻器R2的阻值要减小,即向上移动滑片,故D错误。

故选C。

20.【答案】D

【解析】【分析】当化合价为奇数时,首先写出两种化合物的化学式,然后根据相对分子的质量为组成分子的各原子的相对原子质量之和列出两个方程,从而计算出该元素的化合价。【解答】设该元素化合价为+x价,相对原子质量为y。

当x为奇数时,氧化物化学式为 R2Ox,硫酸盐的化学式为R2(SO4)x,

根据相对分子质量的定义得到:

2y+16x=a,

2y+96x=b;

解得:。

故选D。

21.【答案】(1)4CO2

(2)3Ne

(3)5H2O

(4)8SO3

【解析】【分析】(1)(3)(4)根据名称确定分子构成,从而写出分子的化学式,最后在左边写数字表示分子个数;

(2)元素符号表示一个原子,再在左边写数字表示原子个数。

【解答】(1)二氧化碳分子由1个碳原子和2个氧原子构成,写作CO2,在左边写4表示分子个数,写作: 4CO2 。

(2)3个氖原子写作3Ne;

(3)水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,写作H2O,在左边写数字5表示分子个数,写作:5H2O。

(4)三氧化硫分子由1个硫原子和3个氧原子构成,写作SO3,在左边写8表示分子个数,写作:8SO3。

22.【答案】卢瑟福;电子

【解析】【分析】根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型,他认为原子由原子核与核外电子组成,原子核由质子与中子组成。本题考查了原子结构的知识,是一道基础题,熟练掌握原子结构的相关知识即可正确解题。

【解答】解:如图所示是瑟福首先提出的原子的核式结构模型示意图,

由图可知:原子是由原子核和电子组成,原子核由中子和质子组成。

故答案为:卢瑟福;电子

23.【答案】(1)长颈漏斗内水柱稳定不变

(2)B;C

(3)a

【解析】【分析】(1)根据压强差原理检查装置气密性的方法分析;

(2)根据收集氧气没有使带火星木条复燃可能气体不纯分析;

(3)根据干燥气体时气体长进短出分析。

【解答】(1) 实验前,先用止水阀夹住橡胶管,再向仪器A中加入水,若长颈漏斗内水柱稳定不变,说明该装置气密性良好。

(2)若用排水法收集了一瓶气体,并用带火星的木条检验,发现木条没有复燃 ,可能是氧气收集的不纯, 实验所用的过氧化氢溶液的溶质质量分数太小 ,不影响氧气纯度 ,A错误;开始收集时,倒置于水槽中的集气瓶中未装满水,会使收集氧气不纯,B正确;导管口一出现气泡就立即收集,没有排除装置内空气,使气体不纯,C正确。

(3) 若用如图2所示实验装置收集一瓶干燥的氧气,为使气体与浓硫酸充分接触,气体从a导管进入。

故答案为:(1)长颈漏斗内水柱稳定不变 ;(2)BC;(3)a。

24.【答案】左;电流;相反

【解析】【分析】(3)根据磁极之间的相互作用规律判断螺线管的极性。根据通电螺线管极性的影响因素解答;

(4)根据安培定则判断地球中的电流方向,然后与它的自转方向比较。

【解答】(3)根据乙图可知,小磁针的左端为S极,根据“异名磁极相互吸引”可知,通电螺线管的左端为N极。通过进一步的实验同学们发现,通电螺线管的极性与环绕螺线管导线中的电流方向有关。

(4)地磁两级和地理两极交错分布,即地磁N极在地理南极附近。右手握住地球,大拇指指向下端,此时弯曲的四指指尖向左,即地球中的电流方向从东到西,而地球自转从西到东,因此二者的方向相反。

25.【答案】N;流出

【解析】【分析】1.电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁。

2.异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥。

【解答】线圈中的电流从A流向B时,根据安培定则,电磁铁左端N极,右端S极。

同名磁极相互排斥,此时活塞右移,筒内压强增大,血液流出筒。

26.【答案】(1)A

(2)B

(3)AB

【解析】【分析】根冠在根尖的最前端,对根起着保护作用,有利于根在土壤中不断地生长;根冠细胞的细胞壁薄,外层细胞排列比较疏松。分生区中的细胞排列紧密,细胞壁薄,细胞质浓;分生区细胞具有分裂能力,可以使根的细胞数量不断增加。伸长区中的细胞逐渐停止分裂,能较快生长,因而能使根生存。根毛区中的细胞停止分裂,表皮细胞向外突起,形成不同长度的根毛,根毛伸入土壤颗粒的空隙内,增大了它与土壤的接触面积,有利于吸收土壤中的水分和无机盐。

【解答】从根尖的尖端起,根据它的形态结构和生理功能的不同,依次可分成根冠、分生区、伸长区和根毛区四个部分。根据四个部分的特点分析题图可知,图中结构A表示根毛区,B表示伸长区,C表示分生区,D表示根冠。(1)吸收水分的主要部位是根毛区。(2)促使根不断伸长的结构是伸长区。(3)题图中四个部位的细胞中含有较大液泡的是根毛区和伸长区。

故答案为:(1)A;(2)B;(3)AB

27.【答案】火;C;不能

【解析】【分析】(1)根据触电发生的条件解答;

(2)火线相当于正极,零线和大地相当于负极。人接触B点时,相当于直接接触与电源负极相连的点。根据图乙可知,C点与电源负极直接相连,所以E端应该与C相连。此时人体与导线并联,由于导线没用电阻,因此会将人体短路,即没用电流经过人体,所以不会触电,据此分析解答。

【解答】(1)人直接或间接与火线接触就有触电的可能。

(2)老师告诉他火线相当于电源正极,零线和大地都相当于电源负极,他将灯L0当成人体,若灯L0发光则证明有电流流过人体,人触电;那么我认为当人接触B点时,相当于图乙中L0的E端接C点, 当开关闭合后人站在地面上接触到B点不能触电。

28.【答案】(1)H2O2、H2O

(2)

【解析】【分析】(1)根据氧化物是由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物分析;

(2)根据图示中各粒子的构成确定物质化学式,由此书写反应方程式分析。

【解答】(1)该微观图示中涉及 H2O2、H2O、H2、O2 四种物质,其中 H2O2、H2O 为氧化物;

(2) 反应Ⅱ为过氧化氢在催化剂作用下分解生成水和氧气,化学方程式为;

故答案为:(1) H2O2、H2O ;(2)。

29.【答案】(1)①;⑤

(2)⑥;气孔

(3)光合作用

【解析】【分析】(1)叶片包括表皮、叶肉、叶脉三部分。

(2)气孔是植物体蒸腾失水的“门户”,也是植物体与外界进行气体(氧气、二氧化碳)交换的“窗口”。

(3)植物的组织有保护组织、输导组织、营养组织、机械组织和分生组织等。

(4)图中A叶片的正面、叶片的背面,①上表皮、②栅栏组织、③海绵组织、④4下表皮、⑤叶脉、⑥气孔。

【解答】(1)叶片结构的上表皮用图中序号①表示,叶脉用图中序号⑤2表示。

(2)⑥气孔是植物蒸腾失水的“门户”。

(3)②和③是叶肉细胞,由于它们含有大量的叶绿体,所以叶肉细胞是叶片进行光合作用的主要部位。

30.【答案】(1)隔离可燃物

(2)催化

【解析】【分析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点;

(2)在化学反应前后,催化剂的性质和质量保持不变。

【解答】(1)当关闭开关,堵住喷嘴时打火机火焰熄灭,此时氢气不能排出而燃烧,其灭火原理是:隔离可燃物;

(2)氢气和氧气遇铂在常温下就会反应,原理如乙图所示,铂在反应中起催化的作用。

31.【答案】(1)52

(2)XY3

【解析】【分析】(1)元素的质量分数=;

(2)由甲的化学式为XY2,可得其中X、Y原子个数比=1:2。根据甲、乙两种化合物中X元素的质量分数分别为50%和40%,可判断乙物质中X、Y原子个数比,进而确定化学式。【解答】(1)设K2R2O7的相对分子量为X,

K2R2O7中氧元素的质量分数:;

解得:x=294,

2R的相对分子质量:294×(1-26.5%-38.1%)≈104;

所以 R的相对原子质量为52;

(2)由题意可知,设X、Y两种元素原子的相对原子质量分别为a和b;

则甲中X元素的百分含量为:,

解得:a=2b ①;

设乙的化学式为:XmYn,

则乙中X元素的百分含量为:②;

①②联立得到:

可得,m:n=1:3;

故乙的化学式XY3。

32.【答案】(1)阔叶植物的蒸腾作用比针叶植物的强,实验现象更明显

(2)光合作用

(3)木质部

【解析】【分析】本题考查植物的蒸腾作用,主要进行的器官是叶,依靠气孔。除此之外,植物的嫩茎和嫩柄也会进行一定的蒸腾作用。同时,要掌握茎的结构,掌握各结构的功能。

【解答】(1)蒸腾作用主要进行的器官是叶,为让蒸腾现象更明显,因此应采用气孔数量多的植物较好,法国梧桐叶子宽大,松树的枝比较下,因此实验中用阔叶比针叶进行实验效果会更好。

(2)液面下降除了蒸腾作用之外,也会受到光合作用影响。

(3)本实验运用的是红墨水,运输水分的结构主要是导管,集中在木质部中,因此结束之后呈现红色的部分即为木质部。

故此,答案为(1)阔叶植物的蒸腾作用比针叶植物的强,效果更明显;(2)光合作用;(3)木质部

33.【答案】(1)B;收缩

(2)组织细胞

(3)清洁、湿润、温暖;肺泡周围的毛细血管

(4)气管

(5)统一整体

【解析】【分析】①是肺泡外的毛细血管;②是组织细胞;肺与外界进行气体交换即肺的通气,通过呼吸运动实现;肺泡与血液之间的气体交换,通过气体扩散作用完成;气体在血液中运输;组织细胞与血液之间进行气体交换,通过扩散作用完成;

【解答】(1)A气管,B是肺,C是胸腔,D是横膈;吸气时,胸腔变大,胸内气压变小,横膈向下,膈肌和肋间外肌都收缩,肋间内肌舒张,外界气压大于肺内气压,所以相当于图乙的B,此时D处于收缩状态;

(2)人体吸入的氧气通过血液循环,最终进入组织细胞,供给其呼吸作用,分解有机物,释放能量;

(3)呼吸系统分为呼吸道和肺;呼吸道是指鼻→咽→喉→气管→支气管;呼吸道会对吸入的空气进行清洁、湿润、温暖处理。但是因呼吸道的处理能力是有限的,长期吸入粉尘就会引起肺组织纤维化,此时影响了图甲中肺与[①]肺部毛细血管内血液的气体交换。

(4)气管的表面的黏膜上有腺细胞和纤毛,腺细胞分泌粘液,使气管内湿润,粘液中含有能抵抗细菌和病毒的物质。纤毛的摆动可将外来的灰尘、细菌等和粘液一起送到咽部,通过咳嗽排出体外形成痰;所以痰形成的部位是气管;

(5) 尘肺病”是呼吸系统疾病,很难治愈,接下来它会对其它系统产生影响,又相互联系,密切配合统一整体的生物学观点。是神经系统和内分泌系统共同调节的结果;

故答案为:(1)B,收缩(2)组织细胞(3)清洁、湿润、温暖;肺部周围的毛细血管(4)气管(5)统一整体;

34.【答案】(1)A更准确,因为玻璃管竖直放置可让暖贴粉末分布更紧密,测得的空气体积更准确(B更准确,水平放置可让暖贴粉末与空气中氧气的接触面积变大,使之充分耗尽氧气,测得的氧气体积分数更准确)

(2)①取一根玻璃管,用橡胶塞将一端密封

②将暖贴粉末迅速装入玻璃管,立即向管口注入一滴水将玻璃管密封,水滴的下端标为A

③弹动玻璃管试暖贴粉末分布均匀且紧密,粉末的上端标为O

④水平滚动玻璃管,使食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中。静置至水滴不再移动时,水滴的下端标为B

⑤用刻度尺测量出AO段和AB段长度,并计算AB与AO的比值,即为空气中氧气的体积分数

⑥洗涤、干燥实验装置。多次重复上述实验,取平均值

【解析】【分析】(1)根据图片,分析A、B两种方法从暖贴分布是否紧密,以及反应物的接触面积大小的角度存在的各自优点;

(2)在玻璃管内滴入一滴水,当水滴静止不动时,管内封闭的气压等于外界大气压。通过比较反应前后水滴所在位置的变化,确定封闭部分氧气的体积,从而计算出氧气的体积分数,据此分析解答。

【解答】(1)有两位同学分别设计了如图丙A、B所示的两种方案,

①A更准确,因为玻璃管竖直放置可让暖贴粉末分布更紧密,测得的空气体积更准确;

②B更准确,水平放置可让暖贴粉末与空气中氧气的接触面积变大,使之充分耗尽氧气,测得的氧气体积分数更准确。

35.【答案】(1)光照强度;光照强度越强,光合作用越强

(2)光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量;分解有机物,释放能量

【解析】【分析】光合作用与呼吸作用,一个合成物质储存能量,一个分解物质释放能量;光合作用原料的吸收和产物的运输的能量由呼吸作用提供,呼吸作用分解的有机物正是光合作用所制造的,光合作用储存的能量正是为呼吸作用所释放的,它们之间是相互依存的关系。

【解答】(1)图乙中A、B、C是一组对照实验,变量是光照强度,根据表中的实验现象可见,光照强度越强,光合作用越强。

(2)A装置中的植物在有光的条件下,进行光合作用和呼吸作用,光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放的二氧化碳,所以装置中无二氧化碳,A试管中指示剂呈现紫色。B装置无光,叶不能进行光合作用,只进行呼吸作用释放二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是分解有机物,释放能量。

故答案为:(1)光照强度;光照强度越强,光合作用越强(2)光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量;分解有机物,释放能量

36.【答案】(1)214;39:127:48;59.3%

(2)7.5

(3)33.7

(4)I2+2KClO3=2KIO3+Cl2↑;置换

【解析】【分析】根据化学式的意义进行计算:碘酸钾的相对分子质量、各元素的质量比,碘元素的质量分数,一定质量的化合物中某元素的质量等;根据反应写出反应的化学方程式并根据反应的特点分析反应的类型.

【解答】解:(1)碘酸钾的相对分子质量为:39+127+16×3=214,碘酸钾中钾、碘、氧元素的质量比为39:127:(16×3)=39:127:48,碘酸钾中碘元素的质量分数为: =59.3%;(2)成人每天需食用这种碘盐的质量为:0.15mg× =7.5g;(3)含20mg的碘的碘酸钾地质量为 =33.7mg;(4)用单质碘(I2)与氯酸钾(KClO3)发生反应可制得碘酸钾,同时生成氯气,该反应的化学方程式为:I2+2KClO3=2KIO3+Cl2↑,该反应由一种单质与一种化合物反应生成了另一种单质和另一种化合物,属于置换反应.

故答为:(1)214,39:127:48,59.3%;(2)7.5;(3)33.7;(4)I2+2KClO3=2KIO3+Cl2↑,置换.

37.【答案】(1)开关

(2)断路;不能

(3)I1=I2+I3

(4)能

(5)C

【解析】【分析】(1)电源提供电能,用电器消耗电能,开关控制电路通断,导线输送电能;

(2)根据家庭电路电流过大的原因解答;据题目中漏电保护器的作用分析即可判断;

(3)由图乙可知电流的流向,据此得出三电流之间的关系;

(4)人触电时,其两端的电压为220V,根据欧姆定律求出此时漏电电流;然后与图丁中的额定动作电流相比较即可得出答案;

(5)漏电保护器在检测到通过虚线框内火线与零线的电流不相等时,会切断电源,据此分析判断。【解答】(1)漏电保护断路器实质上就是一个开关;

(2)家庭电路电流过大的原因是:短路或总功率过大;

据题目中漏电保护器的作用是:如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的I3不为零,就会造成I1和I2不相等,当I1和I2的差异达到一定值,漏电保护断路器便会迅速自动切断电路,故家庭电路电流过大时,熔断丝会熔断,但漏电保护器不会切断;

(3)由图乙可知,火线中的电流一部分通过零线,一部分流向大地,即三电流之间的关系:I1=I2+I3;

(4)站在地面上的人体不小心接触了火线时,

此时漏电电流,

由图丁可知,额定动作电流I≥30mA,

因I3>I,所以,该漏电保护器能及时断开电路;

(5)A.闭合开关时,电阻R被短路,虚线框内火线电流仍然等于零线电流,无法模拟漏电情形,故A不符合要求;

BD.闭合开关S时,通过虚线框内火线和零线的电流相等,此时无法模拟漏电情形,故BD不符合要求;

C.闭合开关时,通过虚线框内火线的电流等于通过电阻R和用电器的电流之和,所以通过虚线框内火线的电流大于通过该装置零线的电流,可以模拟漏电情形,故C符合要求。

故选C。

38.【答案】(1)能吸收水但不吸收二氧化碳

(2)(ρ2-ρ1)V

(3)设钙片中碳酸钙的质量为x反应后生成的二氧化碳的质量为:0.66g+0.22g=0.88g

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

x 0.88g

解得:x=2g

该钙片中碳酸钙的质量分数为:

答:该钙片中碳酸钙的质量分数为50%

【解析】【分析】(1)根据干燥剂应具备的性质分析;(2)根据气体的密度、体积和质量的关系分析计算;(3)根据二氧化碳的质量求出碳酸钙的质量,再计算出该钙片中碳酸钙的质量分数.解答本题的关键是要知道固体质量的减少量和反应器内气体的增量就是生成二氧化碳的质量;根据气体的质量算出碳酸钙的质量,再计算质量分数即可.

【解答】解:(1)该实验中,装置中的固态干燥剂要干燥的气体是二氧化碳,应具备的性质是:能吸收水但不吸收二氧化碳;(2)反应前容器内是空气(密度为ρ1),反应后全部是二氧化碳(密度为ρ2),则反应前后容器(容积为V)内的气体质量差为m为:(ρ2-ρ1)V;

1 / 1

一、单选题

1.人体结石有多种,其中一种含有较多的草酸钙(CaC2O4),其中钙离子带2个单位正电荷,则CaC2O4中草酸根离子表示正确的是( )

A. B. C. D.

2.在化学反应2A+5B=C+3D中,A、B两种物质恰好完全反应时的质量比为4:3,若生成C和D共21 g,则反应消耗B的质量为( )

A.6g B.9g C.12g D.16g

3.目前铯原子钟是世界上最精确的时钟。铯原子的相对原子质量为133,核外电子数为55,则铯原子的质子数为( )

A.55 B.133 C.78 D.188

4.如图所示是简化后的家庭电路的接线电路图,由该图可知( )

A.控制照明灯的开关可以和灯相互交换位置B.电路中的照明灯、电视机和电冰箱是串联的

C.将测电笔插人两孔插座的左孔中,氖管不发光D.电路中每多一个用电器,工作电路的总电阻变大

5.与具有相同质子数和电子数的微粒是( )

A. B. C. D.

6.某化学兴趣小组用如图所示的装置来制取干燥的氧气,并测定实验中生成的氧气体积。装置气密性良好,图Ⅰ中的燃烧匙内装有二氧化锰,燃烧匙可以上下移动,干燥管内装有足量碱石灰(可以吸收水蒸气)。下列说法正确的是

A.将装置Ⅰ分别与装置Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V连接,均能达到测定氧气体积的目的

B.若用装置V测量生成氧气的体积,集气瓶上方原有的空气会使测量结果偏大

C.若用装置Ⅳ收集氧气,可将带火星的木条放置在b处导管口验满

D.若用装置Ⅱ收集氧气不需要进行验满操作

7.丽水特产“处州白莲”,如图是白莲植株的构造。下列叙述正确的是( )

A.当莲叶表皮的保卫细胞失水时,气孔张开

B.莲叶的光合作用在白天进行,呼吸作用在晚上进行

C.藕中含有丰富的有机物,它是通过根从淤泥中吸收而来的

D.莲叶表面的气孔是氧气、二氧化碳和水蒸气进出的“门户”

8.铷元素的部分信息如图所示,下列有关铷的说法中不正确的是( )

A.属于金属元素 B.铷原子核外有37个电子

C.该原子的中子数为85 D.元素符号为Rb

9. 某班同学用下图装置测定空气里氧气的含量。先用弹簧夹夹住乳胶管。点燃红磷伸入瓶中并塞上瓶塞。待红磷熄灭并冷却后,打开弹簧夹,观察广口瓶内水面变化情况。实验完毕,甲同学的广口瓶内水面上升明显小于瓶内空气体积的1/5,乙同学的广口瓶内水面上升大于瓶内空气体积的1/5。下列对这两种现象解释合理的是( )

①甲同学可能使用的红磷量不足,瓶内氧气没有消耗完

②甲同学可能未塞紧瓶塞,红磷熄灭冷却时外界空气进入瓶内

③乙同学可能没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内空气受热从导管逸出

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内空气受热逸出

A.只有①③ B.只有②④ C.只有①②③ D.①②③④

10.生物圈的水循环离不开植物的蒸腾作用。下列关于植物蒸腾作用的叙述中错误的是( )

A.蒸腾作用主要通过叶片表皮的气孔完成

B.炎热的夏天,蒸腾作用能降低叶片表面的温度

C.蒸腾作用可以拉动水分和无机盐由根部运到茎、叶等部位

D.蒸腾作用散失了大量的水分,这对植物的生长是不利的

11.在探究某物质的组成时,某实验小组的同学将该物质放在氧气中充分燃烧后,测得生成物有二氧化碳和水,你认为该物质的组成中( )

A.一定含有碳、氢、氧三种元素B.一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素

C.一定含有碳、氧元素,可能含有氢元素D.无法确定

12.雄伟壮观的国家大剧院主体建筑表面安装了近2万块钛(Ti)金属板。已知Ti原子核内有22个质子,则下列叙述中正确的是( )

A.Ti4+核外有26个电子 B.Ti可以表示一个钛原子

C.CaTiO3中Ti元素的化合价为+2 D.TiO2由钛原子和氧分子构成

13.用如图装置验证可燃物燃烧的条件之一是温度达到其着火点(已知:白磷的着火点是40℃)。下列方案正确的是( )

选项 A B C D

X O2 O2 O2 N2

Y 20℃水 40℃水 60℃水 80℃水

A.A B.B C.C D.D

14.闭合开关,家里的总控制开关立刻跳闸,造成这种现象的原因是( )

A.有可能是插头短路 B.一定是灯丝断路

C.有可能是灯头内短路 D.一定是灯头内断路

15.人类生活经常要接触下列五种物质:①汽车尾气形成的烟雾;②石油化工厂排出的废气;③人体呼出的二氧化碳气体;④植物光合作用所放出的气体;⑤煤燃烧产生的烟尘。其中能使空气严重污染并对人类造成很大危害的物质是( )

A.①②⑤ B.②③⑤ C.②④⑤ D.①④⑤

16.小科同学在做“二氧化碳熄灭烛火”实验时,他倾倒二氧化碳后上面的烛火先熄灭了(如图所示)。此实验可以说明( )

A.二氧化碳密度比空气的大

B.二氧化碳不燃烧、不助燃

C.二氧化碳密度比空气的小

D.二氧化碳不燃烧、不助燃、密度比空气大

17.某化学反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是( )

A.甲、丙都是有机物B.参加反应的甲、乙质量比为1:3

C.化学变化前后,氧元素的化合价发生改变D.该反应在反应前后原子的种类发生改变

18.如图所示,L是电磁铁,在L正上方用弹簧悬挂一条形磁铁,设电源电压不变,闭合电键S待电磁铁稳定后,当滑动变阻器R的滑片由上向下缓缓地滑动过程中,弹簧的长度将( )

A.先变短后变长B.先变长后变短C.变短 D.变长

19.如图是小敏设计的汽车尾气中CO(一氧化碳)排放量的检测电路。当CO浓度高于某一设定值时,电铃发声报警。已知气敏电阻R1阻值随CO浓度的增大而减小,下列说法正确的是( )

A.电铃应接在A和C之间

B.当CO浓度升高,电磁铁磁性减弱

C.若U1减小,报警时CO最小浓度比原设定值高

D.为使该检测电路在CO浓度更低时报警,可将R2的滑片向下移

20.某元素的化合价是奇数价,其氧化物的相对分子质量为a,价态相同的硫酸盐相对分子质量为b,则此元素的化合价可能是( )

A. B. C. D.

二、填空题

21.用符号填空。

(1)4个二氧化碳分子: 。 (2)3个氖原子: 。

(3)5个水分子: 。

(4)8个三氧化硫分子: 。

22.如图所示是 (选填“汤姆生”或“卢瑟福”)首先提出的原子的核式结构模型示意图,由图可知:原子是由原子核和 组成。

23.实验室利用如图1所示实验装置制取氧气。

(1)实验前,先用止水阀夹住橡胶管,再向仪器A中加入水 ,说明该装置气密性良好。

(2)若用排水法收集了一瓶气体,并用带火星的木条检验,发现木条没有复燃 。

A.实验所用的过氧化氢溶液的溶质质量分数太小

B.开始收集时,倒置于水槽中的集气瓶未装满水。

C.导管口一出现气泡就立即收集

(3)若用如图2所示实验装置收集一瓶干燥的氧气,则气体从 (填“a”或“b”)口通入。

24.在“探究通电螺线管外部的磁场分布”的实验中,实验设计如下:

⑴在螺线管的两端各放一个小磁针,在硬纸板上均匀的撒满铁屑,通电观察小磁针的指向,轻敲纸板,铁屑的排列情况如图甲所示。

⑵把小磁针放到螺线管四周不同位置,通电后小磁针静止时的指向如图乙所示。

⑶根据安培定则可以判断出图乙所示的通电螺线管的 (选填“左” 或右”)端为 N 极。通过进一步的实验同学们发现,通电螺线管的极性与环绕螺线管导线中的 方向有关。

⑷地球周围存在磁场,有学者认为,地磁场是由于地球带电自转形成圆形电流引起的,结合图甲、乙分析推断;图丙中地球的圆形电流方向与地球自转方向 (选填“相同”或“相反”)。

25.人工心脏泵可短时间代替心脏工作,如图是该装置的示意图,磁体固定在左侧,线圈AB固定在用软铁制成的活塞柄上(相当于一个电磁铁),活塞筒通过阀门与血管相通。阀门S1只能向外开启,S2只能向内开启。线圈中的电流从A流向B时,电磁铁左端是 极,血液会 (选填“流入”或“流出”)活塞筒。

26.如图为植物根尖结构示意图。

(1)吸收水分的主要部位是 。(填序号,下同)

(2)促使根不断伸长的结构是 。

(3)如图四个部位的细胞中含有较大液泡的是 。

27.小明在学习家庭电路与安全用电时知道了人直接或间接与 线接触就有触电的可能,但他有这样一个疑惑,在图甲所示的电路中,当开关闭合后,人站在地面上接触到A或B点时是否都触电呢?于是他找来电池、小灯泡、导线等组成电路来探究,老师告诉他火线相当于电源正极,零线和大地都相当于电源负极,他将灯L0当成人体,若灯L0发光则证明有电流流过人体,人触电;那么你认为当人接触B点时,相当于图乙中L0的E端接 (填“C”或“D")点, 当开关闭合后人站在地面上接触到B点 (填“能”或“不能”)触电。

28.在宏观、微观与符号之间建立联系是科学学科的特点。如图是新型复合光催化剂(C N /CQDs)利用太阳能分解水的微观示意

(1)请写出反应微观模型中氧化物的化学式 。

(2)写出反应Ⅱ的化学方程式 。

29.如图是菠菜叶片的结构示意图,据图回答下列问题。

(1)叶片结构的上表皮用图中序号 表示,叶脉用图中序号 表示。

(2)[ ] 是植物蒸腾失水的“门户”。

(3)②和③是叶肉细胞,由于它们含有大量的叶绿体,所以叶肉细胞是叶片进行 的主要部位。

30.1823年,德国化学家德贝莱纳发现氢气遇到金属铂会起火,根据此原理制成了世界上第一支打火机(如图甲)。

(1)当关闭开关,堵住喷嘴时打火机火焰熄灭,其灭火原理是 ;

(2)氢气和氧气遇铂在常温下就会反应,原理如乙图所示,铂在反应中起 的作用。

31.

(1)在K2R2O7中(R代表某种元素)含钾元素26.5%,含氧元素38.1%,R的相对原子质量是 。

(2)甲、乙两种化合物中都只含有X、Y两种元素,甲、乙两种化合物中X元素的质量分数分别为50%和40%。若已知甲的化学式为XY2,则乙的化学式为 。

三、实验探究题

32.如图甲是研究影响植物蒸腾作用实验的示意图。

(1)一般用阔叶的法国梧桐而不用松树的枝叶进行实验,原因是 。

(2)此实验中,U形管右边液面下降的现象,还可能受植物其他生理活动的影响,这种生理活动是

。

(3)实验结束后,在此茎的基部上方横切,观察到其中只有B部分呈红色,如图乙,那么图中的B是植物茎中的哪一部分结构

33.呼吸是人类赖以生存的首要条件。如果人体长期吸入粉尘污染的空气,肺泡组织会被损坏,继而出现异常修复、肺组织纤维化,造成“尘肺病”。患者出现咳痰、胸痛、呼吸困难等症状,甚至危及生命。如图所示,甲图是人体与外界的气体交换过程示意图,乙图是膈肌与呼吸运动的关系示意图,结合我们所学知识组织,回答下列问题。

(1)当我们在吸气时,相当于图乙中的 状态,此时D处于 状态。

(2)人体吸入的氧气最终要进入图甲中的[②] ,分解有机物,释放能量。

(3)外界空气经呼吸道进入肺,呼吸道会对吸入的空气进行 处理。因呼吸道的处理能力是有限的,长期吸入粉尘就会引起肺组织纤维化,此时影响了图甲中肺与[①] 内血液的气体交换。

(4)人患“尘肺病”后,会出现咳痰现象,痰形成的部位是 。

(5)“尘肺病”是呼吸系统疾病,很难治愈,接下来它会对其它系统产生影响,又相互联系,密切配合 的生物学观点。

34.在寒冷的天气,人们往往用“暖贴”( 如图甲所示)来御寒,其原理是利用铁粉和氧气反应放热进行持续发热。为提高测定空气中氧气含量实验的精确度,某科学兴趣小组想到了利用暖贴内部的成分代替红磷,对课本实验进行了创新改进。

[实验器材]

玻璃管(用橡胶塞将一端密封,如图乙所示)、暖贴内部粉末、刻度尺、记号笔、水、滴管

(1)有两位同学分别设计了如图丙A、B所示的两种方案,哪个方案所测的实验结果更准确,请说明理由 。

(2)写出本实验的主要步骤,并用字母表示空气中氧气的含量。

35.某科研团队利用生长状况良好的菠菜作为实验材料进行探究实验,请分析回答下列问题。

科研人员取三支试管,各加入等量检测二氧化碳浓度的指示剂(无二氧化碳时,指示剂呈紫色,随着二氧化碳浓度增加,指示剂会逐渐变为红色、黄色)。取大小和生长状况相同的三片新鲜菠菜叶分别放入A、B、C试管中,并做如下处理(如图所示)。

静置5小时后,指示剂颜色的变化如表所示。

试管 A B C

指示剂颜色变化 紫色 共同色 红色

(1)本实验的实验变量是 ,通过对各试管指示剂颜色变化的分析,可得出的结论是 。

(2)A试管中指示剂呈现紫色,说明该装置中无二氧化碳,原因是 。

B试管中有较多的二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是 。

四、解答题

36.为了消除碘缺乏病,我国政府规定居民的食用盐必须是加碘食盐,简称碘盐.所谓碘盐就是在食盐中加入一定量碘酸钾(KIO3).图为“云鹤牌”精制碘盐包装袋上的部分说明文字,请回答下列问题:

(1)碘酸钾的相对分子质量为 ,碘酸钾中钾、碘、氧元素的质量比为 ,碘酸钾中碘元素的质量分数为 .

(2)已知成人每天约需0.15mg碘,假设这些碘主要是从碘盐中摄取的.若1000g碘盐中含20mg碘,则成人每天需食用这种碘盐 g.

(3) mg碘酸钾中含20mg的碘;

(4)用单质碘(I2)与氯酸钾(KClO3)发生反应可制得碘酸钾,同时生成氯气,该反应的化学方程式为 ,该反应属于 反应(填化学基本反应类型).

37.阅读短文,回答问题:

漏电保护断路器

电给我们带来便利的同时也带来安全隐患,根据安全用电要求,现在,许多用户特别是新建楼房的电路中除了要安装防止电流过大的空气断路器(俗称“空气开关”)外,还必须安装如图甲所示的漏电保护断路器(俗称“漏电保护器”),它们通常安装在供电箱中。

家用漏电保护断路器是在用电器发生漏电故障或人因操作失误而触电时实施保护的设备,正常情况下,住户家中没有电流流向地面,即图乙中I3为零,进户线中流入的电流I1和流出的电流I2相等。如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的I3不为零,I1和I2就会造成不相等,当I1和I2的差异达到一定值,漏电保护断路器便会迅速自动切断电路。排除漏电故障后,重新合闸即可恢复供电。为确保使用安全,漏电保护断路器上设置了试验按钮,需要每月试按一次,如果试验按钮按下漏电保护器无动作,说明漏电保护器需要更换。

(1)漏电保护断路器实质上就是一个 (电源/用电器/开关)。

(2)家庭电路电流过大的原因有 (只需答一个原因),当家庭电路电流过大时,漏电保护断路器

(能/不能)自动切断电路。

(3)如果电路中发生漏电,漏电电流为I3,则I1、I2、I3大小关系的表达式为 。

(4)站在地面上的人体不小心接触了火线,如图丙所示,该人体的电阻为3000Ω,人与地面、电线等的接触电阻为2500Ω,电路中安装了规格为如图丁所示的漏电保护断路器,该漏电保护断路器

(能/不能)及时断开电路。

(5)漏电保护器的试验电路,由一只试验开关S与电阻R组成,闭合试验开关S就能模拟漏电情形,试验电路的连接符合要求的是

。

38.小明为了测定某钙片中碳酸钙的质量分数,用如图装置进行如下实验:

①取研碎后的钙片4克,倒入气密性良好的锥形瓶中,然后在分液漏斗中加入适量的稀盐酸,置于电子天平上测出装置总质量。

②打开活塞,滴入足量稀盐酸后关闭活塞,待气泡不再冒出时,测出反应后装置总质量。

反应前总质量(克) 275.58

反应后总质量(克) 274.92

反应前后总质量差(克) 0.66

容器内气体质量差(克) m

③整理相关数据如下表,计算出钙片中碳酸钙的质量分数。

(1)该实验中,对装置中的固态干燥剂的性质有何要求? 。

(2)反应前容器内是空气(密度为ρ1),反应后全部是二氧化碳(密度为ρ2),则反应前后容器(容积为V)内的气体质量差m为 。(用字母表示,反应物的体积忽略不计)

(3)小明查阅有关数据后,计算出反应前后容器内的气体质量差m为0.22克,结合表中数据,计算该钙片中碳酸钙的质量分数。(CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑,钙片中的其它成分不与盐酸反应)

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【分析】在化学式中,元素符号右上角的数字和正负号,表示该原子所带的电荷数和正负号;元素符号右下角的数字表示该原子的个数;正上方的数字和正负号,表示该元素的化合价;元素符号或分子符号左边的数字,表示原子或分子的个数,据此分析判断。

【解答】在化学式中,正负化合价的代数和为零,根据草酸钙(CaC2O4)可知,如果钙离子带两个单位的正电荷,那么草酸根应该带2个单位的负电荷,即草酸根写作:

,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

2.【答案】B

【解析】【分析】根据质量守恒定律分析计算。

【解答】根据质量守恒定律可知,A和B的质量和等于C和D的质量和,

则参加反应的B的质量为:

。

故选B。

3.【答案】A

【解析】【分析】根据原子中质子数=电子数分析。

【解答】原子中质子数=电子数,则铯原子质子数为55;

故选A。

4.【答案】C

【解析】【分析】根据家庭电路的连接的知识分析判断。

【解答】A.控制照明灯的开关必须接在火线和灯泡之间,这样可以保证在断开开关后,灯泡不带电,从而保证用电安全,故A错误;

B.电路中的照明灯、电视机和电冰箱是并联的,故B错误;

C.插座的左孔与零线相连,则将测电笔插人两孔插座的左孔中,氖管不发光,故C正确;

D.并联电路相当于增大导体的横截面积,则电路中每多一个用电器,工作电路的总电阻会变小,故D错误。

故选C。

5.【答案】D

【解析】【分析】氢氧根离子中质子数为各元素的质子数之和;得到电子带负电荷,失去电子带正电荷,据此分析判断、

【解答】氢氧根离子中质子数为各元素的质子数之和,一个氢氧根离子中的质子数是9个,电子数是10个。

A.HF中质子数是:1+8=9,电子数是1+8=9,故A不合题意;

B.H2O中质子数是:1×2+16=18,电子数是18,故B不合题意;

C.

中质子数是:7+1×3=10,电子数是10,故C不合题意;

D.

中质子数是:7+1×2=9,因为它带一个负电荷,即比原子状态多一个电子,那么电子数是:9+1=10,故D符合题意。

故选D。

6.【答案】D

【解析】【分析】根据测定收集气体的体积,需用排水法连接量筒测定,排出水的体积即为气体体积,氧气密度大于空气及排水收集气体可通过现象直接判断是否集满分析。

【解答】A、将装置Ⅰ分别与装置V连接,能达到测定氧气体积的目的 ,其它连接方法则不能,不符合题意;

B、若用装置V测量生成氧气的体积,集气瓶上方原有的空气不会影响测量结果 ,不符合题意;

C、若用装置Ⅳ收集氧气,氧气需从b端进入,可将带火星的木条放置在a处导管口验满 ,不符合题意;

D、 若用装置Ⅱ收集氧气,可通过观察现象即可判断是否集满,不需要进行验满操作 ,符合题意;

故选D。

7.【答案】D

【解析】【分析】(1)植物的光合作用是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程;而呼吸作用指的是细胞内有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放能量的过程。

(2)莲藕的食用部分属于茎,茎中富含淀粉。荷花的茎(藕)生长在泥中,茎的孔道与叶柄中的孔道相通,叶伸出水面,能为茎的呼吸提供氧气。

【解答】 A:当莲叶表皮的保卫细胞失水时,气孔关闭,错误。

B:荷叶的光合作用在白天进行,呼吸作用在白天和晚上均能进行,错误。

C:藕中含有丰富的有机物,它是通过莲藕的光合作用制造的有机物,储存于茎,茎中富含淀粉,错误。

D:荷花的叶柄和茎中都有孔道,有利于氧气和二氧化碳的输送,能将空气送到根部,正确。

故选D。

8.【答案】C

【解析】【分析】(1)一般情况下,元素名字中含有金字旁,则为金属元素;

(2)元素名称左上角的数字就是质子数,而质子数=核外电子数;

(3)中子数=相对原子质量-质子数;

(4)左上角的字母为元素符号。

【解答】A.铷中含有金字旁,为金属元素,故A正确不合题意;

B.左上角的数字为37,则它的质子数为37。根据“核外电子数=质子数”可知,核外有37个电子,故B正确不合题意;

C.该元素的相对原子质量为85.47,则中子数为:85-37=38,故C错误符合题意;

D.右上角的字母为Rb,则元素符号为Rb,故D正确不合题意。

故选C。

9.【答案】D

【解析】【分析】根据测量空气里氧气含量实验过程,分析各种情况对氧气含量测量的影响大小即可。

【解答】①甲同学可能使用的红磷量不足,瓶内氧气没有消耗完,会使测量结果偏小,故①合理;

②甲同学可能未塞紧瓶塞,红磷熄灭冷却时外界空气进入瓶内,从而使瓶内气压减小,导致进入集气瓶内的水变少,那么测量结果偏小,故②合理;

③乙同学可能没夹紧弹簧夹,红磷燃烧时瓶内空气受热从导管逸出,这会导致集气瓶内外气压差增大,则进入集气瓶内水的体积偏大,那么测量结果偏大,故③合理;

④乙同学可能插入燃烧匙太慢,塞紧瓶塞之前,瓶内空气受热逸出,也会造成集气瓶内外气压差偏大,最终测量结果偏大,故④合理。

故选D。

10.【答案】D

【解析】【分析】本题考查植物的蒸腾作用对植物的重要意义,对植物而言蒸腾作用可以降低体表的问题,也可以促进根对土壤中水分吸收,产生蒸腾拉力等。分析过程中需要学生具有一定的综合分析能力。

【解答】A、植物的蒸腾作用将吸收的水分99%以气体的形式散失到空气汇总,主要是通过叶片的气孔完成,A正确;

B、蒸腾作用散失水分的同时将热量带走,减少植物的表面的温度,B正确;

C、蒸腾作用产生蒸腾拉力,可以促进根对水分的吸收,进一步运输无机盐到茎叶等部位,C正确;

D、蒸腾作用完成了水分的吸收,散失,散热等,对植物和环境而言具有极大的作用,有利于植物运输水和无机盐等,对植物的生长具有一定的作用,D错误,符合题意。

故答案为:D

11.【答案】B

【解析】【分析】根据化学反应前后元素种类不变分析。

【解答】 将物质放在氧气中充分燃烧后,测得生成物有二氧化碳和水,说明反应前物质的元素有碳、氢、氧,因氧气中含有氧元素,所以该物质中一定含有碳、氢元素,可能含有氧元素;

故选B。

12.【答案】B

【解析】【分析】(1)原子失去几个电子,则带几个单位的正电荷;得到几个电子,则带几个单位的负电荷;

(2)元素符号既可以表示元素,也可以表示这种元素的一个原子;

(3)在化学式中,正负化合价的代数和为零;

(4)根据化学式的意义判断。

【解答】A.根据“原子的核外电子数=质子数”可知,Ti原子内含有22个电子。 Ti4+ 表示钛原子带有4个单位的正电荷,即失去4个电子,那么的核外有18个电子,故A错误;

B.Ti可以表示一个钛原子,故B正确;

C.在 CaTiO3中中,Ca的化合价为+2价,O的化合价为-2价,根据“正负化合价的代数和为零”得到:(+2)+x+(-2)×3=0,解得:x=+4价,故C错误;

D.根据化学式 TiO2 可知,二氧化钛分子由一个钛原子核2个氧原子构成,故D错误。

故选B。

13.【答案】A

【解析】【分析】根据燃烧的条件,结合控制变量法的要求分析判断。

【解答】要验证可燃物燃烧的条件之一为温度达到着火点,那么就要控制可燃物和氧气相同,而改变温度。左图中可燃物为白磷,且通入氧气,那么右图中X应该为氧气,可燃物也是白磷。而左边水的温度为80℃,在白磷的着火点以上,那么右边的水的温度应该低于白磷的着火点40℃,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

14.【答案】C

【解析】【分析】根据对家庭电路故障的认识和理解判断。

【解答】闭合开关后,总开关立刻跳闸,则肯定是发生了短路,故B、D错误;

如果是插头短路,那么不用等到闭合开关,总开关就会跳闸,故A错误;

如果灯头内部发生短路,那么只有闭合开关后,整个电路才会接通,此时才发生短路,故C正确。

故选C。

15.【答案】A

【解析】【分析】 空气污染物通常指以气态形式进入近地面或低层大气环境的外来物质。如氮氧化物、硫氧化物和碳氧化物以及飘尘、悬浮颗粒等,有时还包括甲醛、氡以及各种有机溶剂,其对人体或生态系统具有不良效应。空气污染物主要有:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(H空气污染物C)、硫氧化物和颗粒物(PM)等。

【解答】能使空气严重污染并对人类造成很大危害的物质是①②⑤;③人体呼出的二氧化碳气体是温室气体,但是其不是空气污染物;④植物光合作用所放出的气体是氧气,不是空气污染物;所以A正确;

故答案为:A.

16.【答案】B

【解析】【分析】根据描述的现象推测二氧化碳的性质。

【解答】小科同学在做“二氧化碳熄灭烛火”实验时,他倾倒二氧化碳后上面的烛火先熄灭,说明二氧化碳本身不能燃烧,它也不能助燃,但是不能说明二氧化碳的密度大于空气密度,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

17.【答案】C

【解析】【分析】先由图示中分子构成书写出各物质化学式,从而写出反应方程式,由化学式和方程式判断分析。

【解答】A、由图示可知该反应方程式为C2H6O+3O22CO2+3H2O,丙属于无机物,不符合题意;

B、 参加反应的甲、乙质量比为46:96 ,不符合题意;

C、 化学变化前氧元素有0 价,反应后都为-2价,化合价发生改变 ,符合题意;

D、 该反应在反应前后原子的种类没有发生改变 ,不符合题意;

故选C。

18.【答案】B

【解析】【分析】根据滑动变阻器的使用方法确定电路中的电阻的变化,再根据欧姆定律确定电路中电流的变化。根据右手定则确定通电螺线管的N、S极,然后根据螺线管的磁性变化以及磁极间的相互作用判断弹簧长度的变化。【解答】根据图片可知,滑动变阻器的滑片将其分为上下两个部分,且这两个部分并联。滑片由上向下滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻先变大后变小,所以电路中的电流先变小后变大,通电螺线管的磁性先减弱后增强。根据右手定则可得,螺线管的上端为N极,下端为S极,又因为同名磁极相互排斥,所以螺线管对磁铁的排斥力先减小后增大,弹簧的长度先变长后变短。

故选B。

19.【答案】C

【解析】【分析】(1)当CO浓度增大时,分析电流的大小变化,确定衔铁的运动方向,它与哪个电路接通,电铃就在哪个部分;

(2)根据(1)中分析判断;

(3)在串联电路中,电压与电阻成正比,据此推断U1变小时它的电阻变化,根据电阻变化推测CO浓度的改变;

(4)在报警时需要的电磁力不变,即通过电流大小不变,根据欧姆定律可知,总电阻不变,据此分析变阻器的阻值变化即可。

【解答】A.当CO浓度增大时,它的电阻变小,那么总电阻变小,根据欧姆定律可知,总电流变大,此时电磁铁的磁场增强,衔铁被吸下来接通BD所在的电路,电铃报警发声,因此电铃应该接在BD之间,故A错误;

B.根据上面的分析可知,当CO浓度升高时,电磁铁磁性增强,故B错误;

C.根据串联电路的分压规律可知,当U1减小时,气敏电阻R1变小。根据气敏电阻的阻值随CO浓度的增大而减小可知,CO浓度变大,即比设定值高,故C正确;

D.在报警时需要的电磁力不变,即通过电流大小不变,根据欧姆定律可知,总电阻不变。当CO浓度减小时电阻会变大,根据R总=R1+R2可知,变阻器R2的阻值要减小,即向上移动滑片,故D错误。

故选C。

20.【答案】D

【解析】【分析】当化合价为奇数时,首先写出两种化合物的化学式,然后根据相对分子的质量为组成分子的各原子的相对原子质量之和列出两个方程,从而计算出该元素的化合价。【解答】设该元素化合价为+x价,相对原子质量为y。

当x为奇数时,氧化物化学式为 R2Ox,硫酸盐的化学式为R2(SO4)x,

根据相对分子质量的定义得到:

2y+16x=a,

2y+96x=b;

解得:。

故选D。

21.【答案】(1)4CO2

(2)3Ne

(3)5H2O

(4)8SO3

【解析】【分析】(1)(3)(4)根据名称确定分子构成,从而写出分子的化学式,最后在左边写数字表示分子个数;

(2)元素符号表示一个原子,再在左边写数字表示原子个数。

【解答】(1)二氧化碳分子由1个碳原子和2个氧原子构成,写作CO2,在左边写4表示分子个数,写作: 4CO2 。

(2)3个氖原子写作3Ne;

(3)水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,写作H2O,在左边写数字5表示分子个数,写作:5H2O。

(4)三氧化硫分子由1个硫原子和3个氧原子构成,写作SO3,在左边写8表示分子个数,写作:8SO3。

22.【答案】卢瑟福;电子

【解析】【分析】根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型,他认为原子由原子核与核外电子组成,原子核由质子与中子组成。本题考查了原子结构的知识,是一道基础题,熟练掌握原子结构的相关知识即可正确解题。

【解答】解:如图所示是瑟福首先提出的原子的核式结构模型示意图,

由图可知:原子是由原子核和电子组成,原子核由中子和质子组成。

故答案为:卢瑟福;电子

23.【答案】(1)长颈漏斗内水柱稳定不变

(2)B;C

(3)a

【解析】【分析】(1)根据压强差原理检查装置气密性的方法分析;

(2)根据收集氧气没有使带火星木条复燃可能气体不纯分析;

(3)根据干燥气体时气体长进短出分析。

【解答】(1) 实验前,先用止水阀夹住橡胶管,再向仪器A中加入水,若长颈漏斗内水柱稳定不变,说明该装置气密性良好。

(2)若用排水法收集了一瓶气体,并用带火星的木条检验,发现木条没有复燃 ,可能是氧气收集的不纯, 实验所用的过氧化氢溶液的溶质质量分数太小 ,不影响氧气纯度 ,A错误;开始收集时,倒置于水槽中的集气瓶中未装满水,会使收集氧气不纯,B正确;导管口一出现气泡就立即收集,没有排除装置内空气,使气体不纯,C正确。

(3) 若用如图2所示实验装置收集一瓶干燥的氧气,为使气体与浓硫酸充分接触,气体从a导管进入。

故答案为:(1)长颈漏斗内水柱稳定不变 ;(2)BC;(3)a。

24.【答案】左;电流;相反

【解析】【分析】(3)根据磁极之间的相互作用规律判断螺线管的极性。根据通电螺线管极性的影响因素解答;

(4)根据安培定则判断地球中的电流方向,然后与它的自转方向比较。

【解答】(3)根据乙图可知,小磁针的左端为S极,根据“异名磁极相互吸引”可知,通电螺线管的左端为N极。通过进一步的实验同学们发现,通电螺线管的极性与环绕螺线管导线中的电流方向有关。

(4)地磁两级和地理两极交错分布,即地磁N极在地理南极附近。右手握住地球,大拇指指向下端,此时弯曲的四指指尖向左,即地球中的电流方向从东到西,而地球自转从西到东,因此二者的方向相反。

25.【答案】N;流出

【解析】【分析】1.电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁。

2.异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥。

【解答】线圈中的电流从A流向B时,根据安培定则,电磁铁左端N极,右端S极。

同名磁极相互排斥,此时活塞右移,筒内压强增大,血液流出筒。

26.【答案】(1)A

(2)B

(3)AB

【解析】【分析】根冠在根尖的最前端,对根起着保护作用,有利于根在土壤中不断地生长;根冠细胞的细胞壁薄,外层细胞排列比较疏松。分生区中的细胞排列紧密,细胞壁薄,细胞质浓;分生区细胞具有分裂能力,可以使根的细胞数量不断增加。伸长区中的细胞逐渐停止分裂,能较快生长,因而能使根生存。根毛区中的细胞停止分裂,表皮细胞向外突起,形成不同长度的根毛,根毛伸入土壤颗粒的空隙内,增大了它与土壤的接触面积,有利于吸收土壤中的水分和无机盐。

【解答】从根尖的尖端起,根据它的形态结构和生理功能的不同,依次可分成根冠、分生区、伸长区和根毛区四个部分。根据四个部分的特点分析题图可知,图中结构A表示根毛区,B表示伸长区,C表示分生区,D表示根冠。(1)吸收水分的主要部位是根毛区。(2)促使根不断伸长的结构是伸长区。(3)题图中四个部位的细胞中含有较大液泡的是根毛区和伸长区。

故答案为:(1)A;(2)B;(3)AB

27.【答案】火;C;不能

【解析】【分析】(1)根据触电发生的条件解答;

(2)火线相当于正极,零线和大地相当于负极。人接触B点时,相当于直接接触与电源负极相连的点。根据图乙可知,C点与电源负极直接相连,所以E端应该与C相连。此时人体与导线并联,由于导线没用电阻,因此会将人体短路,即没用电流经过人体,所以不会触电,据此分析解答。

【解答】(1)人直接或间接与火线接触就有触电的可能。

(2)老师告诉他火线相当于电源正极,零线和大地都相当于电源负极,他将灯L0当成人体,若灯L0发光则证明有电流流过人体,人触电;那么我认为当人接触B点时,相当于图乙中L0的E端接C点, 当开关闭合后人站在地面上接触到B点不能触电。

28.【答案】(1)H2O2、H2O

(2)

【解析】【分析】(1)根据氧化物是由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物分析;

(2)根据图示中各粒子的构成确定物质化学式,由此书写反应方程式分析。

【解答】(1)该微观图示中涉及 H2O2、H2O、H2、O2 四种物质,其中 H2O2、H2O 为氧化物;

(2) 反应Ⅱ为过氧化氢在催化剂作用下分解生成水和氧气,化学方程式为;

故答案为:(1) H2O2、H2O ;(2)。

29.【答案】(1)①;⑤

(2)⑥;气孔

(3)光合作用

【解析】【分析】(1)叶片包括表皮、叶肉、叶脉三部分。

(2)气孔是植物体蒸腾失水的“门户”,也是植物体与外界进行气体(氧气、二氧化碳)交换的“窗口”。

(3)植物的组织有保护组织、输导组织、营养组织、机械组织和分生组织等。

(4)图中A叶片的正面、叶片的背面,①上表皮、②栅栏组织、③海绵组织、④4下表皮、⑤叶脉、⑥气孔。

【解答】(1)叶片结构的上表皮用图中序号①表示,叶脉用图中序号⑤2表示。

(2)⑥气孔是植物蒸腾失水的“门户”。

(3)②和③是叶肉细胞,由于它们含有大量的叶绿体,所以叶肉细胞是叶片进行光合作用的主要部位。

30.【答案】(1)隔离可燃物

(2)催化

【解析】【分析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点;

(2)在化学反应前后,催化剂的性质和质量保持不变。

【解答】(1)当关闭开关,堵住喷嘴时打火机火焰熄灭,此时氢气不能排出而燃烧,其灭火原理是:隔离可燃物;

(2)氢气和氧气遇铂在常温下就会反应,原理如乙图所示,铂在反应中起催化的作用。

31.【答案】(1)52

(2)XY3

【解析】【分析】(1)元素的质量分数=;

(2)由甲的化学式为XY2,可得其中X、Y原子个数比=1:2。根据甲、乙两种化合物中X元素的质量分数分别为50%和40%,可判断乙物质中X、Y原子个数比,进而确定化学式。【解答】(1)设K2R2O7的相对分子量为X,

K2R2O7中氧元素的质量分数:;

解得:x=294,

2R的相对分子质量:294×(1-26.5%-38.1%)≈104;

所以 R的相对原子质量为52;

(2)由题意可知,设X、Y两种元素原子的相对原子质量分别为a和b;

则甲中X元素的百分含量为:,

解得:a=2b ①;

设乙的化学式为:XmYn,

则乙中X元素的百分含量为:②;

①②联立得到:

可得,m:n=1:3;

故乙的化学式XY3。

32.【答案】(1)阔叶植物的蒸腾作用比针叶植物的强,实验现象更明显

(2)光合作用

(3)木质部

【解析】【分析】本题考查植物的蒸腾作用,主要进行的器官是叶,依靠气孔。除此之外,植物的嫩茎和嫩柄也会进行一定的蒸腾作用。同时,要掌握茎的结构,掌握各结构的功能。

【解答】(1)蒸腾作用主要进行的器官是叶,为让蒸腾现象更明显,因此应采用气孔数量多的植物较好,法国梧桐叶子宽大,松树的枝比较下,因此实验中用阔叶比针叶进行实验效果会更好。

(2)液面下降除了蒸腾作用之外,也会受到光合作用影响。

(3)本实验运用的是红墨水,运输水分的结构主要是导管,集中在木质部中,因此结束之后呈现红色的部分即为木质部。

故此,答案为(1)阔叶植物的蒸腾作用比针叶植物的强,效果更明显;(2)光合作用;(3)木质部

33.【答案】(1)B;收缩

(2)组织细胞

(3)清洁、湿润、温暖;肺泡周围的毛细血管

(4)气管

(5)统一整体

【解析】【分析】①是肺泡外的毛细血管;②是组织细胞;肺与外界进行气体交换即肺的通气,通过呼吸运动实现;肺泡与血液之间的气体交换,通过气体扩散作用完成;气体在血液中运输;组织细胞与血液之间进行气体交换,通过扩散作用完成;

【解答】(1)A气管,B是肺,C是胸腔,D是横膈;吸气时,胸腔变大,胸内气压变小,横膈向下,膈肌和肋间外肌都收缩,肋间内肌舒张,外界气压大于肺内气压,所以相当于图乙的B,此时D处于收缩状态;

(2)人体吸入的氧气通过血液循环,最终进入组织细胞,供给其呼吸作用,分解有机物,释放能量;

(3)呼吸系统分为呼吸道和肺;呼吸道是指鼻→咽→喉→气管→支气管;呼吸道会对吸入的空气进行清洁、湿润、温暖处理。但是因呼吸道的处理能力是有限的,长期吸入粉尘就会引起肺组织纤维化,此时影响了图甲中肺与[①]肺部毛细血管内血液的气体交换。

(4)气管的表面的黏膜上有腺细胞和纤毛,腺细胞分泌粘液,使气管内湿润,粘液中含有能抵抗细菌和病毒的物质。纤毛的摆动可将外来的灰尘、细菌等和粘液一起送到咽部,通过咳嗽排出体外形成痰;所以痰形成的部位是气管;

(5) 尘肺病”是呼吸系统疾病,很难治愈,接下来它会对其它系统产生影响,又相互联系,密切配合统一整体的生物学观点。是神经系统和内分泌系统共同调节的结果;

故答案为:(1)B,收缩(2)组织细胞(3)清洁、湿润、温暖;肺部周围的毛细血管(4)气管(5)统一整体;

34.【答案】(1)A更准确,因为玻璃管竖直放置可让暖贴粉末分布更紧密,测得的空气体积更准确(B更准确,水平放置可让暖贴粉末与空气中氧气的接触面积变大,使之充分耗尽氧气,测得的氧气体积分数更准确)

(2)①取一根玻璃管,用橡胶塞将一端密封

②将暖贴粉末迅速装入玻璃管,立即向管口注入一滴水将玻璃管密封,水滴的下端标为A

③弹动玻璃管试暖贴粉末分布均匀且紧密,粉末的上端标为O

④水平滚动玻璃管,使食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中。静置至水滴不再移动时,水滴的下端标为B

⑤用刻度尺测量出AO段和AB段长度,并计算AB与AO的比值,即为空气中氧气的体积分数

⑥洗涤、干燥实验装置。多次重复上述实验,取平均值

【解析】【分析】(1)根据图片,分析A、B两种方法从暖贴分布是否紧密,以及反应物的接触面积大小的角度存在的各自优点;

(2)在玻璃管内滴入一滴水,当水滴静止不动时,管内封闭的气压等于外界大气压。通过比较反应前后水滴所在位置的变化,确定封闭部分氧气的体积,从而计算出氧气的体积分数,据此分析解答。

【解答】(1)有两位同学分别设计了如图丙A、B所示的两种方案,

①A更准确,因为玻璃管竖直放置可让暖贴粉末分布更紧密,测得的空气体积更准确;

②B更准确,水平放置可让暖贴粉末与空气中氧气的接触面积变大,使之充分耗尽氧气,测得的氧气体积分数更准确。

35.【答案】(1)光照强度;光照强度越强,光合作用越强

(2)光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量;分解有机物,释放能量

【解析】【分析】光合作用与呼吸作用,一个合成物质储存能量,一个分解物质释放能量;光合作用原料的吸收和产物的运输的能量由呼吸作用提供,呼吸作用分解的有机物正是光合作用所制造的,光合作用储存的能量正是为呼吸作用所释放的,它们之间是相互依存的关系。

【解答】(1)图乙中A、B、C是一组对照实验,变量是光照强度,根据表中的实验现象可见,光照强度越强,光合作用越强。

(2)A装置中的植物在有光的条件下,进行光合作用和呼吸作用,光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放的二氧化碳,所以装置中无二氧化碳,A试管中指示剂呈现紫色。B装置无光,叶不能进行光合作用,只进行呼吸作用释放二氧化碳,其叶片进行的生理活动的实质是分解有机物,释放能量。

故答案为:(1)光照强度;光照强度越强,光合作用越强(2)光合作用吸收二氧化碳的量大于呼吸作用释放二氧化碳的量;分解有机物,释放能量

36.【答案】(1)214;39:127:48;59.3%

(2)7.5

(3)33.7

(4)I2+2KClO3=2KIO3+Cl2↑;置换

【解析】【分析】根据化学式的意义进行计算:碘酸钾的相对分子质量、各元素的质量比,碘元素的质量分数,一定质量的化合物中某元素的质量等;根据反应写出反应的化学方程式并根据反应的特点分析反应的类型.

【解答】解:(1)碘酸钾的相对分子质量为:39+127+16×3=214,碘酸钾中钾、碘、氧元素的质量比为39:127:(16×3)=39:127:48,碘酸钾中碘元素的质量分数为: =59.3%;(2)成人每天需食用这种碘盐的质量为:0.15mg× =7.5g;(3)含20mg的碘的碘酸钾地质量为 =33.7mg;(4)用单质碘(I2)与氯酸钾(KClO3)发生反应可制得碘酸钾,同时生成氯气,该反应的化学方程式为:I2+2KClO3=2KIO3+Cl2↑,该反应由一种单质与一种化合物反应生成了另一种单质和另一种化合物,属于置换反应.

故答为:(1)214,39:127:48,59.3%;(2)7.5;(3)33.7;(4)I2+2KClO3=2KIO3+Cl2↑,置换.

37.【答案】(1)开关

(2)断路;不能

(3)I1=I2+I3

(4)能

(5)C

【解析】【分析】(1)电源提供电能,用电器消耗电能,开关控制电路通断,导线输送电能;

(2)根据家庭电路电流过大的原因解答;据题目中漏电保护器的作用分析即可判断;

(3)由图乙可知电流的流向,据此得出三电流之间的关系;

(4)人触电时,其两端的电压为220V,根据欧姆定律求出此时漏电电流;然后与图丁中的额定动作电流相比较即可得出答案;

(5)漏电保护器在检测到通过虚线框内火线与零线的电流不相等时,会切断电源,据此分析判断。【解答】(1)漏电保护断路器实质上就是一个开关;

(2)家庭电路电流过大的原因是:短路或总功率过大;

据题目中漏电保护器的作用是:如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的I3不为零,就会造成I1和I2不相等,当I1和I2的差异达到一定值,漏电保护断路器便会迅速自动切断电路,故家庭电路电流过大时,熔断丝会熔断,但漏电保护器不会切断;

(3)由图乙可知,火线中的电流一部分通过零线,一部分流向大地,即三电流之间的关系:I1=I2+I3;

(4)站在地面上的人体不小心接触了火线时,

此时漏电电流,

由图丁可知,额定动作电流I≥30mA,

因I3>I,所以,该漏电保护器能及时断开电路;

(5)A.闭合开关时,电阻R被短路,虚线框内火线电流仍然等于零线电流,无法模拟漏电情形,故A不符合要求;

BD.闭合开关S时,通过虚线框内火线和零线的电流相等,此时无法模拟漏电情形,故BD不符合要求;

C.闭合开关时,通过虚线框内火线的电流等于通过电阻R和用电器的电流之和,所以通过虚线框内火线的电流大于通过该装置零线的电流,可以模拟漏电情形,故C符合要求。

故选C。

38.【答案】(1)能吸收水但不吸收二氧化碳

(2)(ρ2-ρ1)V

(3)设钙片中碳酸钙的质量为x反应后生成的二氧化碳的质量为:0.66g+0.22g=0.88g

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

x 0.88g

解得:x=2g

该钙片中碳酸钙的质量分数为:

答:该钙片中碳酸钙的质量分数为50%

【解析】【分析】(1)根据干燥剂应具备的性质分析;(2)根据气体的密度、体积和质量的关系分析计算;(3)根据二氧化碳的质量求出碳酸钙的质量,再计算出该钙片中碳酸钙的质量分数.解答本题的关键是要知道固体质量的减少量和反应器内气体的增量就是生成二氧化碳的质量;根据气体的质量算出碳酸钙的质量,再计算质量分数即可.

【解答】解:(1)该实验中,装置中的固态干燥剂要干燥的气体是二氧化碳,应具备的性质是:能吸收水但不吸收二氧化碳;(2)反应前容器内是空气(密度为ρ1),反应后全部是二氧化碳(密度为ρ2),则反应前后容器(容积为V)内的气体质量差为m为:(ρ2-ρ1)V;

1 / 1

同课章节目录