八年级下册历史期末复习 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 课件

文档属性

| 名称 | 八年级下册历史期末复习 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 593.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-31 16:09:28 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

期

末

复

习

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

八年级下册历史

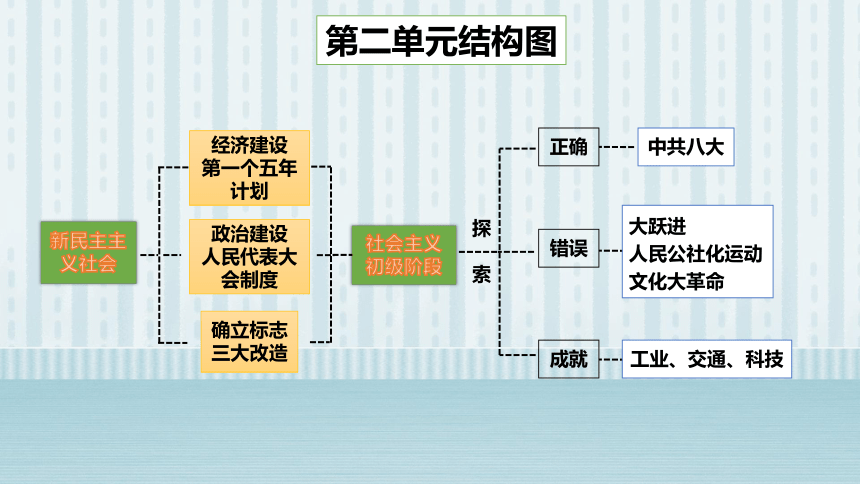

新民主主义社会

经济建设

第一个五年计划

政治建设

人民代表大会制度

社会主义初级阶段

中共八大

大跃进

人民公社化运动

文化大革命

确立标志

三大改造

探

索

正确

错误

成就

工业、交通、科技

第二单元结构图

1.

知

识

点

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

八年级下册历史

一、第一个五年计划 (一五计划1953-1957)

1.背景:新中国建立以后,工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全。

2.目的:为了有计划地进行社会主义建设。

3.基本任务:

(1)集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

(2)相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。

(3)相应地培养建设人才。

4.主要成就:(1)交通运输业:1957年武汉长江大桥建成;宝成、鹰厦等铁路;川藏、青藏、新藏公路。

(2)工业:鞍山钢铁公司无缝钢管厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂。

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

5.意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

6.结果:1957年底,一五计划超额完成。

二、人民代表大会制度的确立(1954年)

1.会议:第一届全国人民代表大会

(1)时间地点:1954年在北京召开。

(2)会议内容:

大会制定了《中华人民共和国宪法》

宪法性质:这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。(备注:此宪法颁布后,起临时宪法作用的《共同纲领》停止使用)

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

(3)宪法内容:宪法规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关;以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

(4)意义:第一届全国人民代表大会的召开,形成了人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

一、农业合作化:

1.原因:分散经营影响农业生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要;农民也有进行互助合作的要求.

2.途径:引导分散的个体农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路.

3.高潮:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。第二年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社.

二、手工业合作化:

1.概况:农业合作化运动,推动了手工业的社会主义改造。1956年,90%以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

第5课 三大改造(1953-1956年底)

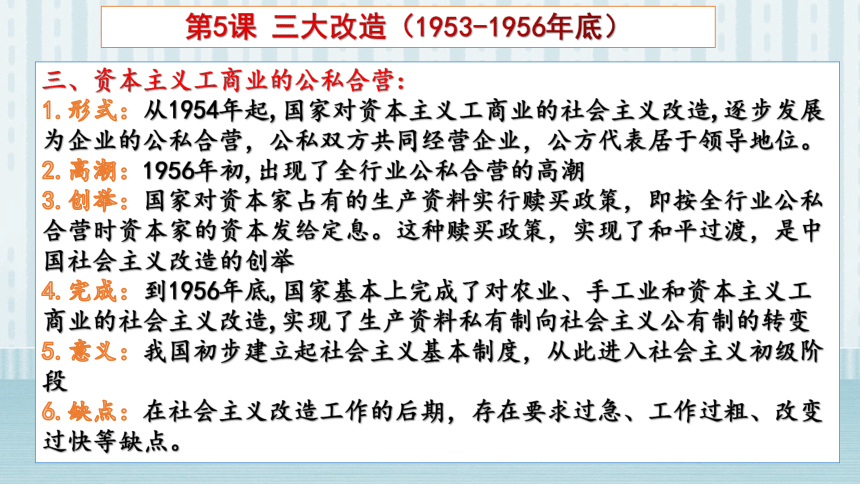

三、资本主义工商业的公私合营:

1.形式:从1954年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合营,公私双方共同经营企业,公方代表居于领导地位。

2.高潮:1956年初,出现了全行业公私合营的高潮

3.创举:国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策,即按全行业公私合营时资本家的资本发给定息。这种赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举

4.完成:到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变

5.意义:我国初步建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段

6.缺点:在社会主义改造工作的后期,存在要求过急、工作过粗、改变过快等缺点。

第5课 三大改造(1953-1956年底)

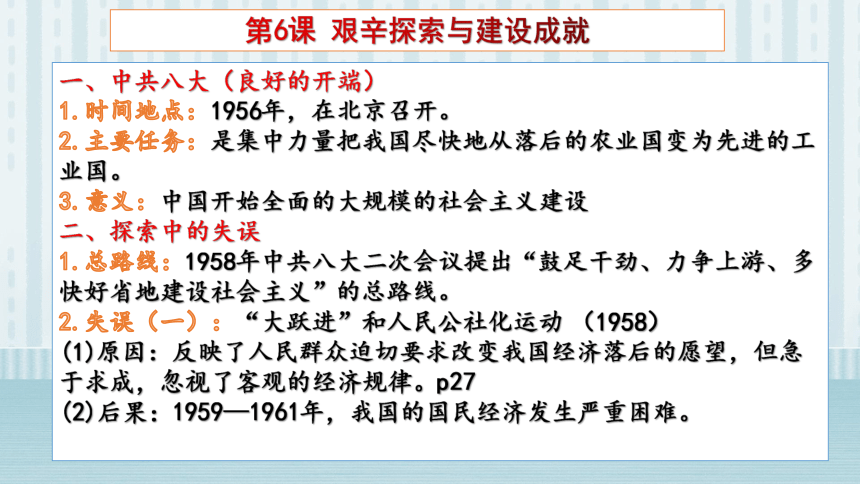

一、中共八大(良好的开端)

1.时间地点:1956年,在北京召开。

2.主要任务:是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

3.意义:中国开始全面的大规模的社会主义建设

二、探索中的失误

1.总路线:1958年中共八大二次会议提出“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。

2.失误(一):“大跃进”和人民公社化运动 (1958)

(1)原因:反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。p27

(2)后果:1959—1961年,我国的国民经济发生严重困难。

第6课 艰辛探索与建设成就

3.对策:调整国民经济

(1)时间:1961—1965年。

(2)八字方针:调整、巩固、充实、提高。

(3) 教训总结:①要认真分析国情;②要总结建设经验; ③不要急于求成;④要遵循客观经济规律。

三、失误(二):“文化大革命”(1966-1976)

1.原因:20世纪60年代中期,毛泽东认为党和国家面临资本主义复辟的危险。

2.最大的冤案:国家主席刘少奇遭迫害致死

3.两个反革命集团:

(1)1971年“9.13事件”,林彪反革命集团被粉碎。

(2)1976年10月,华国锋、叶剑英等粉碎江青反革命集团(四人帮) (文革结束标志)

第6课 艰辛探索与建设成就

四.全面建设社会主义时期建设成就(1956-1966)

(1)成就:P30

①钢铁:武汉、包头两大钢铁基地,

②石油:大庆油田、胜利油田和大港油田建成。(1965年,我国实现了原油和石油产品的全部自给。)

③新兴工业:电子、原子能、航天工业从无到有地发展起来。

④交通方面:兰新、兰青、包兰等铁路。

⑤科技:人工合成结晶牛胰岛素。

1967年,成功爆炸第一颗氢弹。

1970年,成功发射第一颗人造地球卫星(东方红一号)。

1973年,袁隆平首次培育成功籼型杂交水稻。

(2)模范人物:“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋。P31

五.“文化大革命”时期的成就:

①1967年,成功爆炸第一颗氢弹。

②1970年,成功发射第一颗人造地球卫星(东方红一号)

③1973年,我国在世界上首次培育成功籼型杂交水稻。

第6课 艰辛探索与建设成就

五.“文化大革命”时期的成就:

①1967年,成功爆炸第一颗氢弹。

②1970年,成功发射第一颗人造地球卫星(东方红一号)

③1973年,我国在世界上首次培育成功籼型杂交水稻。

第6课 艰辛探索与建设成就

2.

重

难

点

八年级下册历史

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

1.我国取得第一个五年计划建设成就的历史经验有哪些

(1)政府高度重视并制定合乎国情的发展规划。

(2)政府要充分调动广大人民群众的积极性。

(3)发展经济需要一个安定团结的社会环境。

2.“大跃进”主要表现在工业方面,其目的是提前实现共产主义,赶超英美;人民公社化运动的主要表现是在农村实行集体生产和分配。两者都反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。加上严重的自然灾害等因素,1959年至1961年,我国的国民经济发生严重困难。

3.探索中国式的社会主义建设道路,是一个长期、曲折的过程,尽管在探索中出现了严重失误,但是,由于党和人民的艰苦努力,我国的社会主义建设仍然取得了巨大成就。这些成就成为后来进行现代化建设的坚实基础。

4.土地改革与对农业的改造:1952年土地改革完成后,实行农民土地所有制,土地所有权属于农民。对农业的社会主义改造完成后,土地所有制发生了变化,由农民土地私有变为合作社集体所有,土地所有权属于国家或者集体,这是新中国成立以来继土地改革后国家对农村生产关系的第二次调整。

5.公私合营:是我国对民族资本主义工商业实行社会主义改造的高级形式,它把企业的生产资料转归国家支配。国家实行赎买政策,按资本家的资本发给定息,实际上是有代价地把剥削阶级的生产资料收归国有。

3.

习

题

集

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

八年级下册历史

1.1954年画家杨之光创作的《一辈子第一回》,描绘了一位老婆婆在拿到选民证时的情形。通过该作品可以看出 ( )

A.社会主义法治体系完善 B.社会主义制度已经确立

C.人民民主原则得到落实 D.政治协商制度覆盖面广

2.据1952年统计,我国沿海各省市的工业产值占全国工业总产值的70%以上。为此,在第一个五年计划编制中,确定五年内开始建设的694个工业建设单位,分布在内地的将有472个,分布在沿海各地的将有222个。这样编制的目的是 ( )

A.迅速提高工业生产水平 B.改变不合理的工业布局

C.密切内地与边疆的联系 D.尽快完成社会主义改造

C

B

3.(2022·湖北荆州中考)1953年,《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》颁布,这是中国历史上第一部社会主义性质的选举法。该选举法的颁布和实施 ( )

A.宣告了三大改造的完成 B.激发了人民的民主意识

C.吹响了改革开放的号角 D.标志着工业化建设开始

4.(2022·内蒙古赤峰中考)《人民日报》1954年1月25日文:“中央、华北和北京市各机关选民投票的队伍中,充溢着格外热烈的气氛。好多单位的首长们都和住地选区的选民们一起参加投票。”这则材料说明 ( )

A.社会主义改造的成效显著 B.社会主义民主法制体系完备

C.制定宪法是建国初期的首要任务 D.人民当家作主行使国家权力

B

D

5.(2022·湖北宜昌中考)新中国成立初期,一名资本家这样说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,它比起国家第一个五年计划的投资总额是多么渺小,得到的却是一个人人富裕、繁荣强盛的社会主义国家。”与该言论相关的史事是 ( )

A.土地改革 B.人民公社化运动

C.三大改造 D.“大跃进”

6.(2022·河北中考改编)“1971年8月,中共中央提出,争取在‘四五’计划期间,在农村普及小学五年教育……1975年‘四五’计划完成时,全国中小学生在校数量出现了一个新中国成立以来的高峰。与1965年相比,1976年小学生人数增加了29.1%,初中生人数增加了5.4倍,高中生人数增加了11.3倍。”材料应纳入的学习主题是 ( )

A.新中国政权的巩固 B.社会主义建设在探索中曲折发展

C.改革开放初见成效 D.社会主义市场经济体制逐步建立

C

B

7.有学者认为,中共八大报告所阐述的一些经济建设的重要方针,比较适合社会主义改造完成后我国经济工作的实际。这是因为中共八大 ( )

A.确立了人民代表大会制度 B.正确分析了当时国内的主要矛盾

C.制定了建设社会主义的总路线 D.提出了调整国民经济的八字方针

8.1956年,中共八大指出党和全国人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。大会作出这一决定的依据是 ( )

A.中国社会主义建设取得了巨大成就 B.中国反帝斗争的需要

C.新中国开展外交活动的需要 D.中国的具体国情

B

D

9.文史学者宋云彬在日记中写道:“1958年……听取文教方面负责人汇报,汇报扫盲工作经过8昼夜苦战,扫了5万文盲,每人认识1500字。”此现象反映了当时 ( )

A.科教兴国战略落到实处 B.“大跃进”波及文化教育领域

C.九年义务教育在全国普及 D.“文化大革命”在全国的推广

10.1957年底,《人民日报》连续发表社论,指责“有些人(反对冒进的人)害了保守的毛病,像蜗牛一样爬行”,号召“在生产战线上来一个大的跃进”。这表明当时 ( )

A.经济发展速度过慢 B.人民群众表达不满

C.经济建设出现“急于求成”的苗头 D.人民公社广泛建立

B

C

11.《剑桥中华人民共和国史》中写道:“社会主义改造的‘高潮’引起了‘政治形势的根本变化’。”“根本变化”指的是我国 ( )

A.成为新民主主义国家 B.确立了人民代表大会制度

C.完成了社会主义工业化 D.基本确立社会主义制度

12.“虽然工作后期存在要求过急、工作过粗、改变过快等缺点,但从总体上看,在一个几亿人口的大国中比较顺利地实现了如此深刻的社会变革,的确是一个巨大的胜利。”材料主要表述的是三大改造的 ( )

A.背景 B.过程 C.结果 D.评价

D

A

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一:在20世纪,没有现代大工业体系的国家是永远强大不起来的。建立起自己独立的工业体系,是天朝的大门被大炮轰开后,中国人追求了1个世纪的梦想。抗日战争和1950年爆发的朝鲜战争,用另一种语言告诉了中国人这个道理。

——摘编自《复兴之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第一个五年计划实施的背景。指出其在工业化进程中的作用。

材料二:鞍山钢铁公司工人,全国劳动模范李绍奎,曾经创造过班组钢产量的最高纪录,他经常说:“给自己干活,难道还能偷懒吗 ”有史以来,中国人从没有像现在这样,把国家看作是自己的国家,把自己看成是国家的主人。他们胼手胝足,奉献自己的汗水和智慧,但不再是为了统治他们的皇帝和官府,而是为了自己和国家的未来。

——摘编自《复兴之路》

(2)根据材料一和材料二并结合所学知识,指出当时我国工业化建设能够取得重大成就的原因。

(3)综上所述,你获得了哪些关于工业化建设的启示

参考答案:(1)背景:新中国工业基础薄弱;面临外部武装力量的威胁。 作用:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)广大劳动者富有主人翁精神,劳动热情空前高涨;国家对工业建设高度重视;计划经济的优势;等等。(答出其中任意两点即可)

(3)工业化建设要调动劳动者的生产积极性;国家独立是实现工业化的重要保障,广大人民的爱国热情推动力工业化建设。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:为解决生产资料匮乏的问题,早在解放战争时期,李顺达就和6户农民成立互助合作组,将各家的生产工具集中使用,取得了很好的成效。这个经验与毛泽东的想法不谋而合。1951年12月,在中共中央出台的《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》中,毛泽东亲自加上了这样一段话:“要使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡组织起来。”

——摘编自任学安、周艳《〈复兴之路〉解说词专辑》

材料二:农村要发展,根本要依靠亿万农民。要坚持不懈地推进农村改革和制度创新,充分发挥亿万农民主体作用和首创精神,不断解放和发展农村社会生产力,激发农村发展活力。要加快推进农业现代化,夯实农业基础地位,确保国家粮食安全,提高农民收入水平。要加快建立现

代农业产业体系,延伸农业产业链、价值链,促进一二三产业交叉融合。要高度重视农村社会治理,加强基层党的建设和政权建设,增强集体经济组织服务功能,提高基层组织凝聚力和带动力。

——摘编自李慧《时政热点知识100问》

(1)根据材料一,指出新中国成立后鼓励农民成立互助组的主要目的。

(2)根据材料二,归纳我国政府为了推动农业的发展和农村的不断富裕采取的措施。

(3)综合上述材料,概括影响农村发展的因素。

参考答案:

(1)为国家的工业化提供工业原料和商品粮食;提高农民的购买力,开拓农村市场。

(2)不断推进农村改革和制度创新;加快推进农业现代化,夯实农业基础地位;调整农村产业结构,建立现代农业产业体系;强化农村基层政权建设。(任意两点即可)

(3)国家政策的调整;农民的积极性和创造性。

期

末

复

习

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

八年级下册历史

新民主主义社会

经济建设

第一个五年计划

政治建设

人民代表大会制度

社会主义初级阶段

中共八大

大跃进

人民公社化运动

文化大革命

确立标志

三大改造

探

索

正确

错误

成就

工业、交通、科技

第二单元结构图

1.

知

识

点

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

八年级下册历史

一、第一个五年计划 (一五计划1953-1957)

1.背景:新中国建立以后,工业水平很低,基础薄弱,而且门类不全。

2.目的:为了有计划地进行社会主义建设。

3.基本任务:

(1)集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础。

(2)相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。

(3)相应地培养建设人才。

4.主要成就:(1)交通运输业:1957年武汉长江大桥建成;宝成、鹰厦等铁路;川藏、青藏、新藏公路。

(2)工业:鞍山钢铁公司无缝钢管厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂。

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

5.意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

6.结果:1957年底,一五计划超额完成。

二、人民代表大会制度的确立(1954年)

1.会议:第一届全国人民代表大会

(1)时间地点:1954年在北京召开。

(2)会议内容:

大会制定了《中华人民共和国宪法》

宪法性质:这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。(备注:此宪法颁布后,起临时宪法作用的《共同纲领》停止使用)

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

(3)宪法内容:宪法规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关;以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。选举毛泽东为中华人民共和国主席,朱德为副主席,刘少奇为第一届全国人民代表大会常务委员会委员长;决定周恩来为国务院总理。

(4)意义:第一届全国人民代表大会的召开,形成了人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

第4课 新中国工业化的起步和

人民代表大会制度的确立

一、农业合作化:

1.原因:分散经营影响农业生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要;农民也有进行互助合作的要求.

2.途径:引导分散的个体农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路.

3.高潮:1955年,全国掀起农业合作化的高潮。第二年,全国绝大多数农户参加了农业生产合作社.

二、手工业合作化:

1.概况:农业合作化运动,推动了手工业的社会主义改造。1956年,90%以上的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

第5课 三大改造(1953-1956年底)

三、资本主义工商业的公私合营:

1.形式:从1954年起,国家对资本主义工商业的社会主义改造,逐步发展为企业的公私合营,公私双方共同经营企业,公方代表居于领导地位。

2.高潮:1956年初,出现了全行业公私合营的高潮

3.创举:国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策,即按全行业公私合营时资本家的资本发给定息。这种赎买政策,实现了和平过渡,是中国社会主义改造的创举

4.完成:到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变

5.意义:我国初步建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段

6.缺点:在社会主义改造工作的后期,存在要求过急、工作过粗、改变过快等缺点。

第5课 三大改造(1953-1956年底)

一、中共八大(良好的开端)

1.时间地点:1956年,在北京召开。

2.主要任务:是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

3.意义:中国开始全面的大规模的社会主义建设

二、探索中的失误

1.总路线:1958年中共八大二次会议提出“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。

2.失误(一):“大跃进”和人民公社化运动 (1958)

(1)原因:反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。p27

(2)后果:1959—1961年,我国的国民经济发生严重困难。

第6课 艰辛探索与建设成就

3.对策:调整国民经济

(1)时间:1961—1965年。

(2)八字方针:调整、巩固、充实、提高。

(3) 教训总结:①要认真分析国情;②要总结建设经验; ③不要急于求成;④要遵循客观经济规律。

三、失误(二):“文化大革命”(1966-1976)

1.原因:20世纪60年代中期,毛泽东认为党和国家面临资本主义复辟的危险。

2.最大的冤案:国家主席刘少奇遭迫害致死

3.两个反革命集团:

(1)1971年“9.13事件”,林彪反革命集团被粉碎。

(2)1976年10月,华国锋、叶剑英等粉碎江青反革命集团(四人帮) (文革结束标志)

第6课 艰辛探索与建设成就

四.全面建设社会主义时期建设成就(1956-1966)

(1)成就:P30

①钢铁:武汉、包头两大钢铁基地,

②石油:大庆油田、胜利油田和大港油田建成。(1965年,我国实现了原油和石油产品的全部自给。)

③新兴工业:电子、原子能、航天工业从无到有地发展起来。

④交通方面:兰新、兰青、包兰等铁路。

⑤科技:人工合成结晶牛胰岛素。

1967年,成功爆炸第一颗氢弹。

1970年,成功发射第一颗人造地球卫星(东方红一号)。

1973年,袁隆平首次培育成功籼型杂交水稻。

(2)模范人物:“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋。P31

五.“文化大革命”时期的成就:

①1967年,成功爆炸第一颗氢弹。

②1970年,成功发射第一颗人造地球卫星(东方红一号)

③1973年,我国在世界上首次培育成功籼型杂交水稻。

第6课 艰辛探索与建设成就

五.“文化大革命”时期的成就:

①1967年,成功爆炸第一颗氢弹。

②1970年,成功发射第一颗人造地球卫星(东方红一号)

③1973年,我国在世界上首次培育成功籼型杂交水稻。

第6课 艰辛探索与建设成就

2.

重

难

点

八年级下册历史

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

1.我国取得第一个五年计划建设成就的历史经验有哪些

(1)政府高度重视并制定合乎国情的发展规划。

(2)政府要充分调动广大人民群众的积极性。

(3)发展经济需要一个安定团结的社会环境。

2.“大跃进”主要表现在工业方面,其目的是提前实现共产主义,赶超英美;人民公社化运动的主要表现是在农村实行集体生产和分配。两者都反映了人民群众迫切要求改变我国经济落后状况的愿望,但急于求成,忽视了客观的经济规律。加上严重的自然灾害等因素,1959年至1961年,我国的国民经济发生严重困难。

3.探索中国式的社会主义建设道路,是一个长期、曲折的过程,尽管在探索中出现了严重失误,但是,由于党和人民的艰苦努力,我国的社会主义建设仍然取得了巨大成就。这些成就成为后来进行现代化建设的坚实基础。

4.土地改革与对农业的改造:1952年土地改革完成后,实行农民土地所有制,土地所有权属于农民。对农业的社会主义改造完成后,土地所有制发生了变化,由农民土地私有变为合作社集体所有,土地所有权属于国家或者集体,这是新中国成立以来继土地改革后国家对农村生产关系的第二次调整。

5.公私合营:是我国对民族资本主义工商业实行社会主义改造的高级形式,它把企业的生产资料转归国家支配。国家实行赎买政策,按资本家的资本发给定息,实际上是有代价地把剥削阶级的生产资料收归国有。

3.

习

题

集

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义的探索

八年级下册历史

1.1954年画家杨之光创作的《一辈子第一回》,描绘了一位老婆婆在拿到选民证时的情形。通过该作品可以看出 ( )

A.社会主义法治体系完善 B.社会主义制度已经确立

C.人民民主原则得到落实 D.政治协商制度覆盖面广

2.据1952年统计,我国沿海各省市的工业产值占全国工业总产值的70%以上。为此,在第一个五年计划编制中,确定五年内开始建设的694个工业建设单位,分布在内地的将有472个,分布在沿海各地的将有222个。这样编制的目的是 ( )

A.迅速提高工业生产水平 B.改变不合理的工业布局

C.密切内地与边疆的联系 D.尽快完成社会主义改造

C

B

3.(2022·湖北荆州中考)1953年,《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》颁布,这是中国历史上第一部社会主义性质的选举法。该选举法的颁布和实施 ( )

A.宣告了三大改造的完成 B.激发了人民的民主意识

C.吹响了改革开放的号角 D.标志着工业化建设开始

4.(2022·内蒙古赤峰中考)《人民日报》1954年1月25日文:“中央、华北和北京市各机关选民投票的队伍中,充溢着格外热烈的气氛。好多单位的首长们都和住地选区的选民们一起参加投票。”这则材料说明 ( )

A.社会主义改造的成效显著 B.社会主义民主法制体系完备

C.制定宪法是建国初期的首要任务 D.人民当家作主行使国家权力

B

D

5.(2022·湖北宜昌中考)新中国成立初期,一名资本家这样说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,它比起国家第一个五年计划的投资总额是多么渺小,得到的却是一个人人富裕、繁荣强盛的社会主义国家。”与该言论相关的史事是 ( )

A.土地改革 B.人民公社化运动

C.三大改造 D.“大跃进”

6.(2022·河北中考改编)“1971年8月,中共中央提出,争取在‘四五’计划期间,在农村普及小学五年教育……1975年‘四五’计划完成时,全国中小学生在校数量出现了一个新中国成立以来的高峰。与1965年相比,1976年小学生人数增加了29.1%,初中生人数增加了5.4倍,高中生人数增加了11.3倍。”材料应纳入的学习主题是 ( )

A.新中国政权的巩固 B.社会主义建设在探索中曲折发展

C.改革开放初见成效 D.社会主义市场经济体制逐步建立

C

B

7.有学者认为,中共八大报告所阐述的一些经济建设的重要方针,比较适合社会主义改造完成后我国经济工作的实际。这是因为中共八大 ( )

A.确立了人民代表大会制度 B.正确分析了当时国内的主要矛盾

C.制定了建设社会主义的总路线 D.提出了调整国民经济的八字方针

8.1956年,中共八大指出党和全国人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。大会作出这一决定的依据是 ( )

A.中国社会主义建设取得了巨大成就 B.中国反帝斗争的需要

C.新中国开展外交活动的需要 D.中国的具体国情

B

D

9.文史学者宋云彬在日记中写道:“1958年……听取文教方面负责人汇报,汇报扫盲工作经过8昼夜苦战,扫了5万文盲,每人认识1500字。”此现象反映了当时 ( )

A.科教兴国战略落到实处 B.“大跃进”波及文化教育领域

C.九年义务教育在全国普及 D.“文化大革命”在全国的推广

10.1957年底,《人民日报》连续发表社论,指责“有些人(反对冒进的人)害了保守的毛病,像蜗牛一样爬行”,号召“在生产战线上来一个大的跃进”。这表明当时 ( )

A.经济发展速度过慢 B.人民群众表达不满

C.经济建设出现“急于求成”的苗头 D.人民公社广泛建立

B

C

11.《剑桥中华人民共和国史》中写道:“社会主义改造的‘高潮’引起了‘政治形势的根本变化’。”“根本变化”指的是我国 ( )

A.成为新民主主义国家 B.确立了人民代表大会制度

C.完成了社会主义工业化 D.基本确立社会主义制度

12.“虽然工作后期存在要求过急、工作过粗、改变过快等缺点,但从总体上看,在一个几亿人口的大国中比较顺利地实现了如此深刻的社会变革,的确是一个巨大的胜利。”材料主要表述的是三大改造的 ( )

A.背景 B.过程 C.结果 D.评价

D

A

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一:在20世纪,没有现代大工业体系的国家是永远强大不起来的。建立起自己独立的工业体系,是天朝的大门被大炮轰开后,中国人追求了1个世纪的梦想。抗日战争和1950年爆发的朝鲜战争,用另一种语言告诉了中国人这个道理。

——摘编自《复兴之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第一个五年计划实施的背景。指出其在工业化进程中的作用。

材料二:鞍山钢铁公司工人,全国劳动模范李绍奎,曾经创造过班组钢产量的最高纪录,他经常说:“给自己干活,难道还能偷懒吗 ”有史以来,中国人从没有像现在这样,把国家看作是自己的国家,把自己看成是国家的主人。他们胼手胝足,奉献自己的汗水和智慧,但不再是为了统治他们的皇帝和官府,而是为了自己和国家的未来。

——摘编自《复兴之路》

(2)根据材料一和材料二并结合所学知识,指出当时我国工业化建设能够取得重大成就的原因。

(3)综上所述,你获得了哪些关于工业化建设的启示

参考答案:(1)背景:新中国工业基础薄弱;面临外部武装力量的威胁。 作用:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)广大劳动者富有主人翁精神,劳动热情空前高涨;国家对工业建设高度重视;计划经济的优势;等等。(答出其中任意两点即可)

(3)工业化建设要调动劳动者的生产积极性;国家独立是实现工业化的重要保障,广大人民的爱国热情推动力工业化建设。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:为解决生产资料匮乏的问题,早在解放战争时期,李顺达就和6户农民成立互助合作组,将各家的生产工具集中使用,取得了很好的成效。这个经验与毛泽东的想法不谋而合。1951年12月,在中共中央出台的《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》中,毛泽东亲自加上了这样一段话:“要使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡组织起来。”

——摘编自任学安、周艳《〈复兴之路〉解说词专辑》

材料二:农村要发展,根本要依靠亿万农民。要坚持不懈地推进农村改革和制度创新,充分发挥亿万农民主体作用和首创精神,不断解放和发展农村社会生产力,激发农村发展活力。要加快推进农业现代化,夯实农业基础地位,确保国家粮食安全,提高农民收入水平。要加快建立现

代农业产业体系,延伸农业产业链、价值链,促进一二三产业交叉融合。要高度重视农村社会治理,加强基层党的建设和政权建设,增强集体经济组织服务功能,提高基层组织凝聚力和带动力。

——摘编自李慧《时政热点知识100问》

(1)根据材料一,指出新中国成立后鼓励农民成立互助组的主要目的。

(2)根据材料二,归纳我国政府为了推动农业的发展和农村的不断富裕采取的措施。

(3)综合上述材料,概括影响农村发展的因素。

参考答案:

(1)为国家的工业化提供工业原料和商品粮食;提高农民的购买力,开拓农村市场。

(2)不断推进农村改革和制度创新;加快推进农业现代化,夯实农业基础地位;调整农村产业结构,建立现代农业产业体系;强化农村基层政权建设。(任意两点即可)

(3)国家政策的调整;农民的积极性和创造性。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化