第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固 第一讲 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固 第一讲 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-01 17:48:15 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固

第一讲

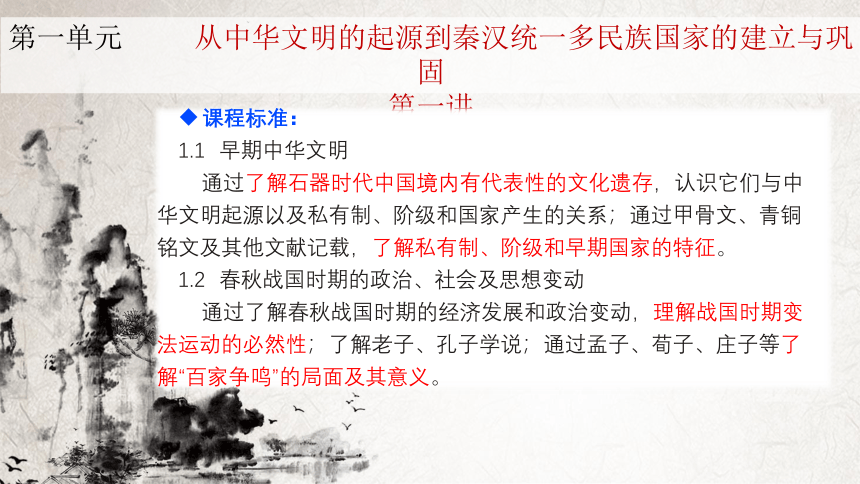

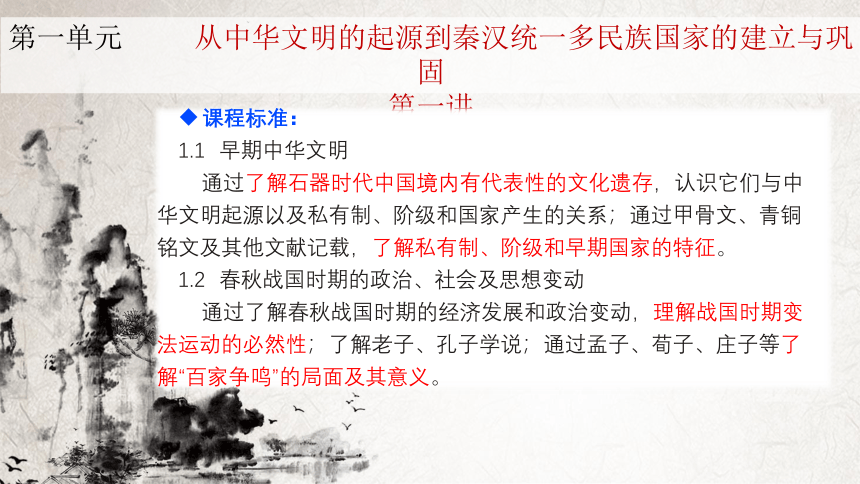

课程标准:

1.1 早期中华文明

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中

华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜

铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

1.2 春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变

法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了

解“百家争鸣”的局面及其意义。

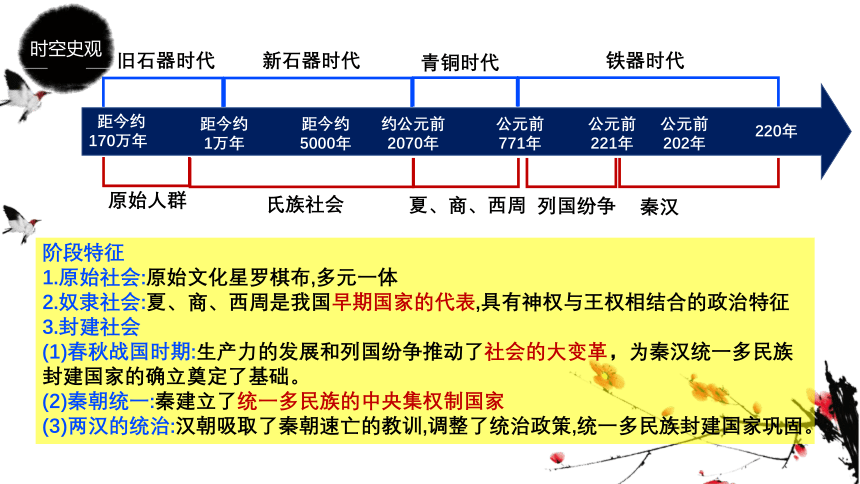

时空史观

距今约

170万年

距今约1万年

距今约5000年

约公元前2070年

公元前771年

公元前221年

公元前202年

220年

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

铁器时代

原始人群

氏族社会

夏、商、西周

列国纷争

秦汉

阶段特征

1.原始社会:原始文化星罗棋布,多元一体

2.奴隶社会:夏、商、西周是我国早期国家的代表,具有神权与王权相结合的政治特征

3.封建社会

(1)春秋战国时期:生产力的发展和列国纷争推动了社会的大变革,为秦汉统一多民族封建国家的确立奠定了基础。

(2)秦朝统一:秦建立了统一多民族的中央集权制国家

(3)两汉的统治:汉朝吸取了秦朝速亡的教训,调整了统治政策,统一多民族封建国家巩固。

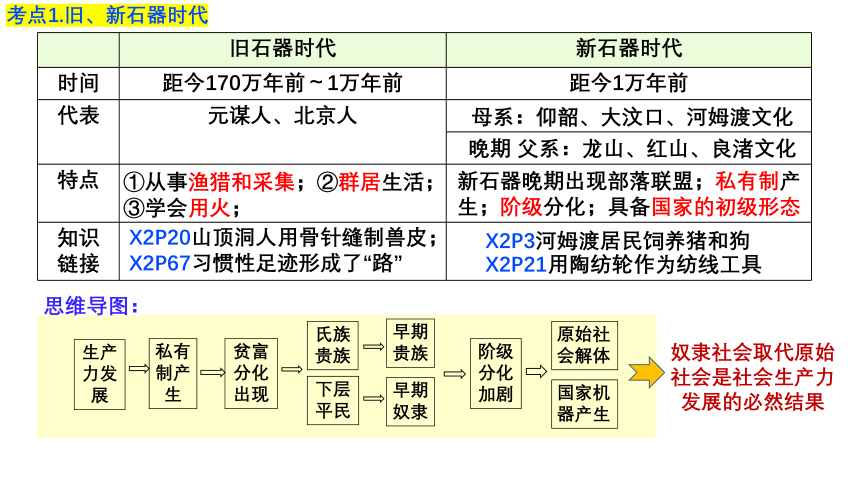

考点1.旧、新石器时代

旧石器时代 新石器时代

时间 距今170万年前~1万年前 距今1万年前

代表 元谋人、北京人

特点

知识 链接

①从事渔猎和采集;②群居生活;③学会用火;

X2P20山顶洞人用骨针缝制兽皮; X2P67习惯性足迹形成了“路”

X2P3河姆渡居民饲养猪和狗

X2P21用陶纺轮作为纺线工具

母系:仰韶、大汶口、河姆渡文化

晚期 父系:龙山、红山、良渚文化

新石器晚期出现部落联盟;私有制产生;阶级分化;具备国家的初级形态

生产力发展

私有制产生

贫富分化出现

氏族贵族

下层平民

早期贵族

早期奴隶

阶级分化加剧

原始社会解体

国家机器产生

奴隶社会取代原始社会是社会生产力发展的必然结果

思维导图:

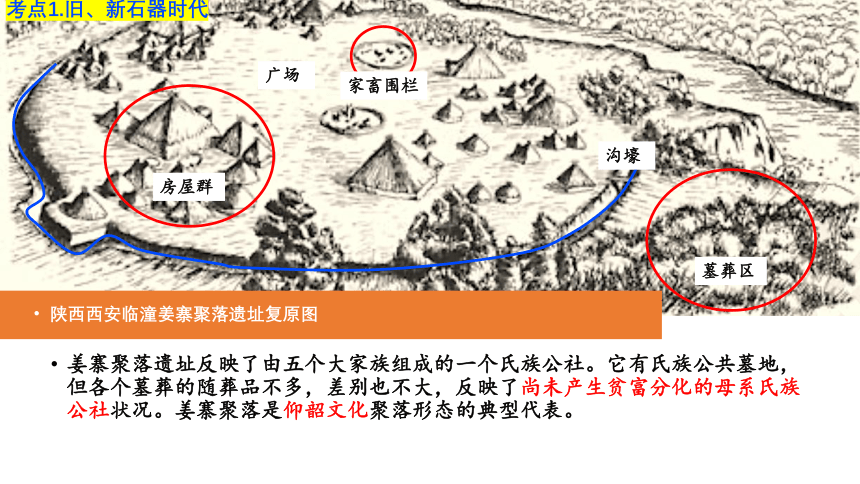

姜寨聚落遗址反映了由五个大家族组成的一个氏族公社。它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大,反映了尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况。姜寨聚落是仰韶文化聚落形态的典型代表。

考点1.旧、新石器时代

陕西西安临潼姜寨聚落遗址复原图

房屋群

墓葬区

家畜围栏

广场

沟壕

考点1.旧、新石器时代

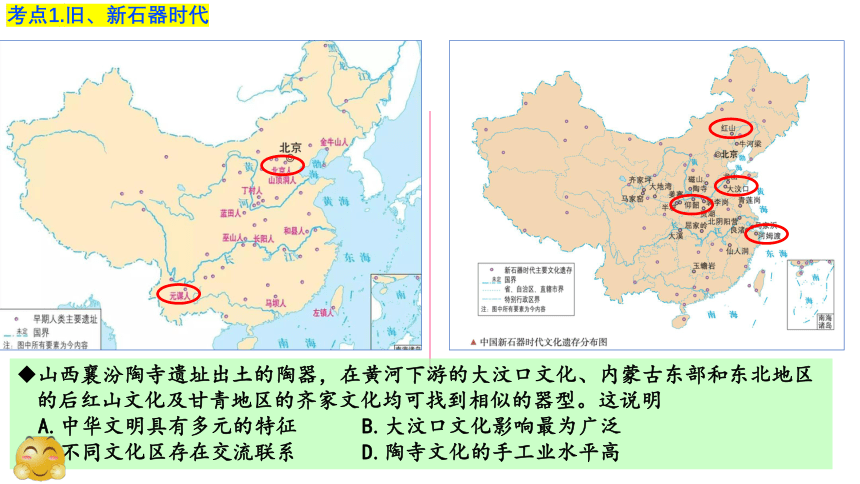

山西襄汾陶寺遗址出土的陶器,在黄河下游的大汶口文化、内蒙古东部和东北地区的后红山文化及甘青地区的齐家文化均可找到相似的器型。这说明

A.中华文明具有多元的特征 B.大汶口文化影响最为广泛

C.不同文化区存在交流联系 D.陶寺文化的手工业水平高

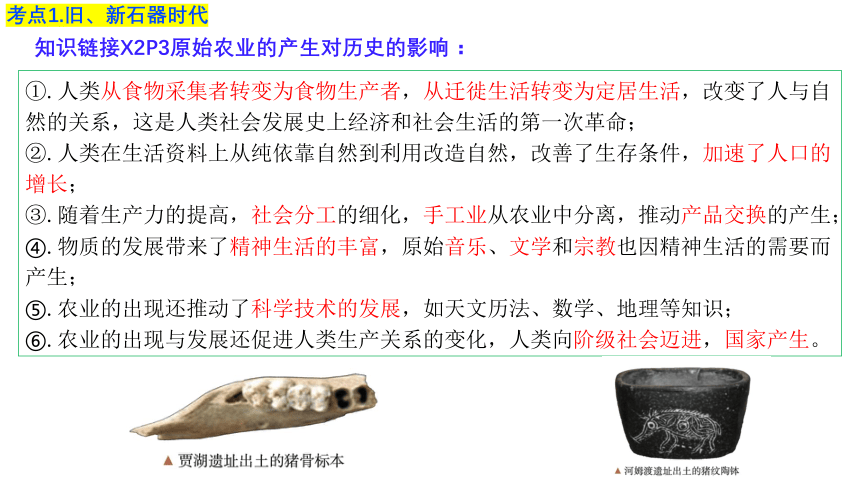

①.人类从食物采集者转变为食物生产者,从迁徙生活转变为定居生活,改变了人与自然的关系,这是人类社会发展史上经济和社会生活的第一次革命;

②.人类在生活资料上从纯依靠自然到利用改造自然,改善了生存条件,加速了人口的增长;

③.随着生产力的提高,社会分工的细化,手工业从农业中分离,推动产品交换的产生;

④.物质的发展带来了精神生活的丰富,原始音乐、文学和宗教也因精神生活的需要而产生;

⑤.农业的出现还推动了科学技术的发展,如天文历法、数学、地理等知识;

⑥.农业的出现与发展还促进人类生产关系的变化,人类向阶级社会迈进,国家产生。

考点1.旧、新石器时代

知识链接X2P3原始农业的产生对历史的影响 :

考点1.旧、新石器时代

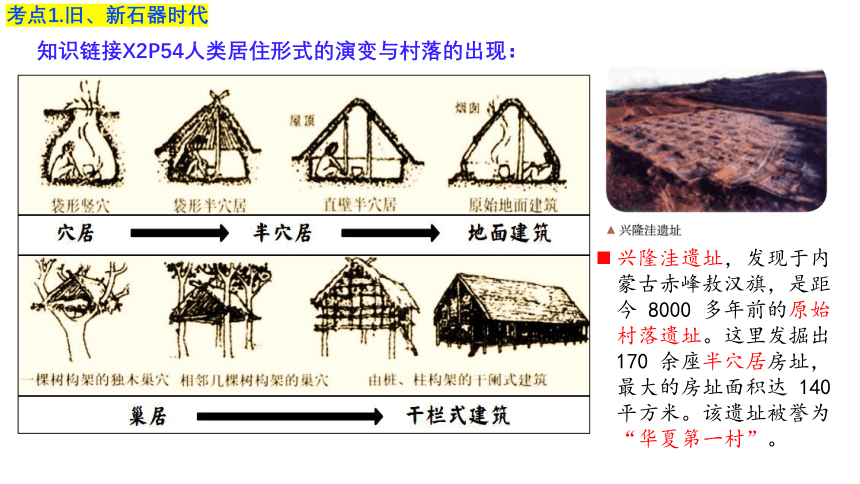

知识链接X2P54人类居住形式的演变与村落的出现:

兴隆洼遗址,发现于内蒙古赤峰敖汉旗,是距今 8000 多年前的原始村落遗址。这里发掘出 170 余座半穴居房址,最大的房址面积达 140 平方米。该遗址被誉为“华夏第一村”。

考点1.旧、新石器时代

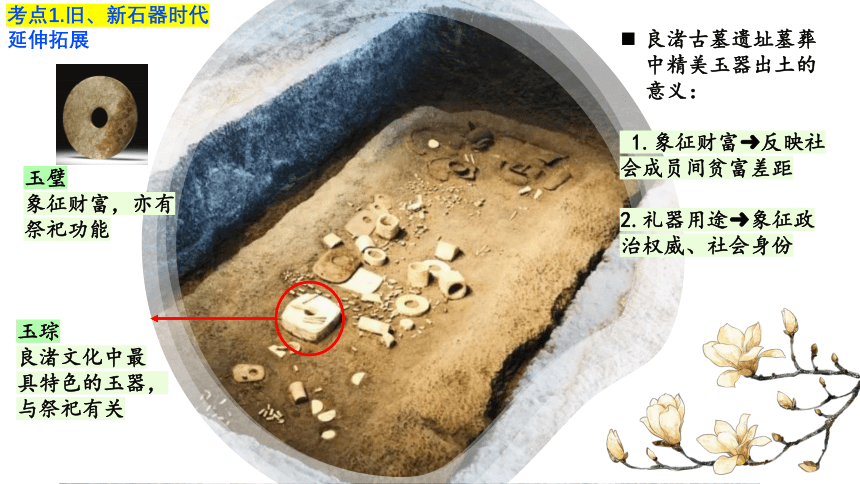

延伸拓展

良渚古墓遗址墓葬中精美玉器出土的意义:

1.象征财富 反映社会成员间贫富差距

2.礼器用途 象征政治权威、社会身份

玉琮

良渚文化中最具特色的玉器,与祭祀有关

玉璧

象征财富,亦有祭祀功能

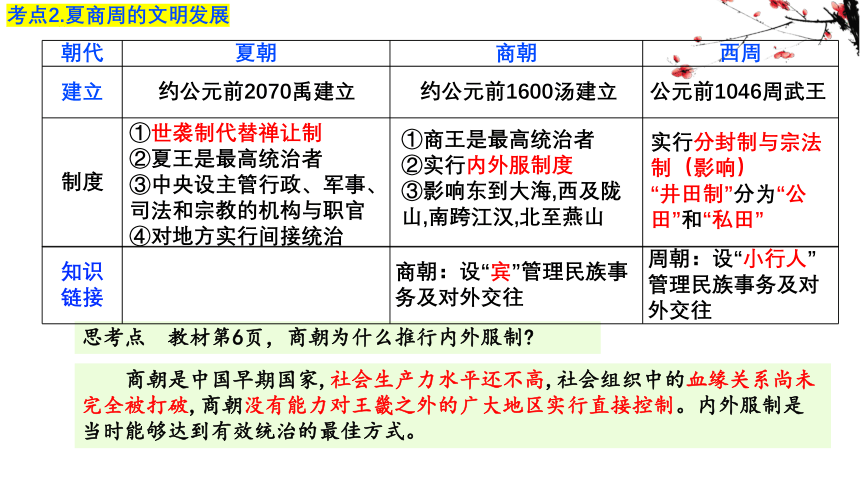

考点2.夏商周的文明发展

朝代 夏朝 商朝 西周

建立

制度

约公元前2070禹建立

约公元前1600汤建立

公元前1046周武王

①世袭制代替禅让制

②夏王是最高统治者

③中央设主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官

④对地方实行间接统治

①商王是最高统治者

②实行内外服制度

③影响东到大海,西及陇山,南跨江汉,北至燕山

实行分封制与宗法制(影响)

“井田制”分为“公田”和“私田”

思考点 教材第6页,商朝为什么推行内外服制

商朝是中国早期国家,社会生产力水平还不高,社会组织中的血缘关系尚未完全被打破,商朝没有能力对王畿之外的广大地区实行直接控制。内外服制是当时能够达到有效统治的最佳方式。

知识 链接 商朝:设“宾”管理民族事务及对外交往 周朝:设“小行人”管理民族事务及对外交往

考点2.夏商周的文明发展

朝代 夏朝 商朝 西周

建立

文化

约公元前2070禹建立

约公元前1600汤建立

公元前1046周武王

①二里头遗址可能是夏文化遗存

②《夏小正》载有各月份物候、天象、气象和农事等内容

①干支纪日法是商代历法最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法

②甲骨文是一种成熟的文字,证实了文献中关于商代的部分历史记载

①西周青铜铭文,反映了西周贵族的各种活动

②“何尊”铭文中出现的“中国”一词是目前所见“中国”一词最早的实物见证

在历史上,政治制度是实现和维护权力与利益的重要工具。些于这个视角对先秦政治制度做一番分析研判,右图表中①②③④处应依次填入

A.①军功酹制②礼乐制度③井田制④分封制

B.①礼乐制度②分封制③王位世袭制④井田制

C.①分封制②军功爵制③礼乐制度④土地私有制

D.①礼乐制度②井田制③王位世袭制④分封制

考点2.夏商周的文明发展

知识链接X2P56商周时期城市的建制与特点

P56学思之窗:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。 ——摘自《周礼·考工记》

商朝城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心

周朝营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定

规模方九里,平面呈方正的形态

城的四方各开三座大门

划分不同功能区;干道宽九轨

左宗庙、右社稷;前朝后市(地位前后)

市场大小如一夫之地(管控限制)

据材料分析周朝对城市的布局有何规定?

考点3.诸侯纷争与变法运动

(一)列国纷争与华夏认同

1.春秋五霸与战国七雄

2.华夏认同

(1)春秋时期:中原各国自称“华夏”,周边民族产生华夏认同观念

(2)战国时期:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

(二)经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

耕作工具--铁制农具开始使用;牛耕得到推广

水利工程--都江堰、郑国渠、芍陂等

(2)手工业:

冶铁技术出现;手工业分工更加细密

(3)商业:

货币流通广泛;各地涌现出一批中心城市,有的工商业主富比王侯

(4)链接:

X2P38实物借贷形式已经比较普遍,并出现了货币信贷

都江堰

郑国渠

芍陂

邗沟

A

B

C

D

考点3.诸侯纷争与变法运动

(二)经济发展与变法运动

2.商鞅变法(知识链接X1P22)

背景 ①社会大变革,铁犁牛耕使用,生产力发展;②士阶层兴起;③战国时期兼并战争日益剧烈,各国为富国强兵开展改革

内容 经济

军事

政治

特点

影响

重农抑商,奖励耕织; 强制大家庭拆散为个体小家庭; “废井田,开阡陌”, 授田于百姓

奖励军功,剥夺和限制贵族特权

废除世卿世禄制;在民间,实行什伍连坐;在行政管理上,普遍推行县制

顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

①打击了贵族特权,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础 ②以商鞅变法为代表的各国变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度

考点3.诸侯纷争与变法运动

学思之窗 教材11页

商鞅由魏入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

阅读上述材料,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

商鞅是新兴地主阶级的代言人,不仅提出了完备可行的变法政策,而且建立了完整的理论体系。商鞅不畏强权、勇于改革,同时也具备丰富的理论素养。商鞅提出社会是向前发展的,社会的需要随着时代而变化,因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革,仅仅依靠“循礼”,无法实现富国强兵、在大国兼并战争中胜出的目标。

考点3.诸侯纷争与变法运动

(三)各家代表与学说

1.春秋时期

人物 地位 核心思想 政治主张 其他成就

孔子 儒家学派创始人 仁(关爱他人)

老子 道家学派创始人 道是万物本原

为政以德,恢复周礼

无为而治,小国寡民

教育思想:有教无类;打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展

文化贡献:整理古籍,文化传承

朴素的辩证法思想

考点3.诸侯纷争与变法运动

(三)各家代表与学说

2.战国时期百家争鸣

(2)派别 代表 主张

儒家 孟子 认为人性善,提倡“仁政”

荀子 认为人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”

法家 韩非 主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

经济:铁犁牛耕的使用和推广,社会经济重大发展

政治:①列国纷争,战争日益剧烈;②阶级关系出现新变化,新兴的士阶层崛起;③各国统治者争相招揽人才

社会:社会大变革,礼崩乐坏、社会动荡,私学的产生

(1)背景

考点3.诸侯纷争与变法运动

(3)意义

①百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动

②为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

③成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远

(三)各家代表与学说

2.战国时期百家争鸣

荀子说:“故人君者,爱民而安,好士而荣,两者无一焉而亡。”商鞅说:“法者,所以爱民也;礼者,所以便事也”。上述主张的共同目的主要是

A.恢复社会经济 B.实现国家统一

C.建立稳定秩序 D.保障百姓利益c

①以人为本,民本思想

②天人合一,道法自然

③家国情怀

④崇德尚贤,天下为公

⑤自强不息,厚德载物

⑥和而不同

知识链接X3中华优秀传统文化的内涵

根据内容得内涵

孔子:“仁”,“仁者爱人”,“体察民情,反对苛政”

孟子:提出“仁政”说,“民为贵,社稷次之,君为轻”

西周初年周公“敬天保民”

老子:“道”“人法地,地法天,天法道,道法自然”

荀子:“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“制天命而用之”

孟子:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

儒家学说的精髓:“修身齐家治国平天下”

孔子:“为政以德”,“道之以德,齐之以礼”,“见贤思齐”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”

孟子:“尊贤使能,俊杰在位”

《周易》“天行健……厚德载物”

孟子:“富贵不能移……威武不能屈”

屈原:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”

西周太史伯:“和实生物,同则不继”

孔子:“和为贵”“君主和而不同,小人同而不和”

孟子:“天时不如地利,地利不如人和”

考点3.诸侯纷争与变法运动

知识链接X1P44先秦时期的德治与法治

考点3.诸侯纷争与变法运动

背景:西周建立以宗法为核心的礼制,提出“敬天保民”的思想

东周时期王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏

导火线:春秋时期子产“铸刑书”,制定了中国最早的成文法,引发了早期的德治与法治之争

表现:“德法之争”在思想界体现为“儒法之争”

派别 儒家 法家

理念

代表人物主张

效果

认识

德治(礼治)、教化

法治

孔子:为政以德、爱惜民力;孟子:仁政,省刑罚、薄税敛;“民贵君轻

韩非子:①君主以法、术、势驾驭臣下;

②君主赏罚分明,臣民守法奉令;

③以法为教,以吏为师,保证法令畅通;

不适应兼并战争和富国强兵需要,难以实行;

富国强兵且满足各国君主专制的愿望;

①实质是社会治理方式之争,是春秋战国时期社会转型,阶层分化,百家争鸣的反映;

②儒法之间既有争论,又相互借鉴,儒家并不完全排斥法律与刑罚,如战国末期儒家荀子主张隆礼重法;

单元知识结构

感谢欣赏!

第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固

第一讲

课程标准:

1.1 早期中华文明

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中

华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜

铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

1.2 春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变

法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了

解“百家争鸣”的局面及其意义。

时空史观

距今约

170万年

距今约1万年

距今约5000年

约公元前2070年

公元前771年

公元前221年

公元前202年

220年

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

铁器时代

原始人群

氏族社会

夏、商、西周

列国纷争

秦汉

阶段特征

1.原始社会:原始文化星罗棋布,多元一体

2.奴隶社会:夏、商、西周是我国早期国家的代表,具有神权与王权相结合的政治特征

3.封建社会

(1)春秋战国时期:生产力的发展和列国纷争推动了社会的大变革,为秦汉统一多民族封建国家的确立奠定了基础。

(2)秦朝统一:秦建立了统一多民族的中央集权制国家

(3)两汉的统治:汉朝吸取了秦朝速亡的教训,调整了统治政策,统一多民族封建国家巩固。

考点1.旧、新石器时代

旧石器时代 新石器时代

时间 距今170万年前~1万年前 距今1万年前

代表 元谋人、北京人

特点

知识 链接

①从事渔猎和采集;②群居生活;③学会用火;

X2P20山顶洞人用骨针缝制兽皮; X2P67习惯性足迹形成了“路”

X2P3河姆渡居民饲养猪和狗

X2P21用陶纺轮作为纺线工具

母系:仰韶、大汶口、河姆渡文化

晚期 父系:龙山、红山、良渚文化

新石器晚期出现部落联盟;私有制产生;阶级分化;具备国家的初级形态

生产力发展

私有制产生

贫富分化出现

氏族贵族

下层平民

早期贵族

早期奴隶

阶级分化加剧

原始社会解体

国家机器产生

奴隶社会取代原始社会是社会生产力发展的必然结果

思维导图:

姜寨聚落遗址反映了由五个大家族组成的一个氏族公社。它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大,反映了尚未产生贫富分化的母系氏族公社状况。姜寨聚落是仰韶文化聚落形态的典型代表。

考点1.旧、新石器时代

陕西西安临潼姜寨聚落遗址复原图

房屋群

墓葬区

家畜围栏

广场

沟壕

考点1.旧、新石器时代

山西襄汾陶寺遗址出土的陶器,在黄河下游的大汶口文化、内蒙古东部和东北地区的后红山文化及甘青地区的齐家文化均可找到相似的器型。这说明

A.中华文明具有多元的特征 B.大汶口文化影响最为广泛

C.不同文化区存在交流联系 D.陶寺文化的手工业水平高

①.人类从食物采集者转变为食物生产者,从迁徙生活转变为定居生活,改变了人与自然的关系,这是人类社会发展史上经济和社会生活的第一次革命;

②.人类在生活资料上从纯依靠自然到利用改造自然,改善了生存条件,加速了人口的增长;

③.随着生产力的提高,社会分工的细化,手工业从农业中分离,推动产品交换的产生;

④.物质的发展带来了精神生活的丰富,原始音乐、文学和宗教也因精神生活的需要而产生;

⑤.农业的出现还推动了科学技术的发展,如天文历法、数学、地理等知识;

⑥.农业的出现与发展还促进人类生产关系的变化,人类向阶级社会迈进,国家产生。

考点1.旧、新石器时代

知识链接X2P3原始农业的产生对历史的影响 :

考点1.旧、新石器时代

知识链接X2P54人类居住形式的演变与村落的出现:

兴隆洼遗址,发现于内蒙古赤峰敖汉旗,是距今 8000 多年前的原始村落遗址。这里发掘出 170 余座半穴居房址,最大的房址面积达 140 平方米。该遗址被誉为“华夏第一村”。

考点1.旧、新石器时代

延伸拓展

良渚古墓遗址墓葬中精美玉器出土的意义:

1.象征财富 反映社会成员间贫富差距

2.礼器用途 象征政治权威、社会身份

玉琮

良渚文化中最具特色的玉器,与祭祀有关

玉璧

象征财富,亦有祭祀功能

考点2.夏商周的文明发展

朝代 夏朝 商朝 西周

建立

制度

约公元前2070禹建立

约公元前1600汤建立

公元前1046周武王

①世袭制代替禅让制

②夏王是最高统治者

③中央设主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官

④对地方实行间接统治

①商王是最高统治者

②实行内外服制度

③影响东到大海,西及陇山,南跨江汉,北至燕山

实行分封制与宗法制(影响)

“井田制”分为“公田”和“私田”

思考点 教材第6页,商朝为什么推行内外服制

商朝是中国早期国家,社会生产力水平还不高,社会组织中的血缘关系尚未完全被打破,商朝没有能力对王畿之外的广大地区实行直接控制。内外服制是当时能够达到有效统治的最佳方式。

知识 链接 商朝:设“宾”管理民族事务及对外交往 周朝:设“小行人”管理民族事务及对外交往

考点2.夏商周的文明发展

朝代 夏朝 商朝 西周

建立

文化

约公元前2070禹建立

约公元前1600汤建立

公元前1046周武王

①二里头遗址可能是夏文化遗存

②《夏小正》载有各月份物候、天象、气象和农事等内容

①干支纪日法是商代历法最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法

②甲骨文是一种成熟的文字,证实了文献中关于商代的部分历史记载

①西周青铜铭文,反映了西周贵族的各种活动

②“何尊”铭文中出现的“中国”一词是目前所见“中国”一词最早的实物见证

在历史上,政治制度是实现和维护权力与利益的重要工具。些于这个视角对先秦政治制度做一番分析研判,右图表中①②③④处应依次填入

A.①军功酹制②礼乐制度③井田制④分封制

B.①礼乐制度②分封制③王位世袭制④井田制

C.①分封制②军功爵制③礼乐制度④土地私有制

D.①礼乐制度②井田制③王位世袭制④分封制

考点2.夏商周的文明发展

知识链接X2P56商周时期城市的建制与特点

P56学思之窗:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。 ——摘自《周礼·考工记》

商朝城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心

周朝营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定

规模方九里,平面呈方正的形态

城的四方各开三座大门

划分不同功能区;干道宽九轨

左宗庙、右社稷;前朝后市(地位前后)

市场大小如一夫之地(管控限制)

据材料分析周朝对城市的布局有何规定?

考点3.诸侯纷争与变法运动

(一)列国纷争与华夏认同

1.春秋五霸与战国七雄

2.华夏认同

(1)春秋时期:中原各国自称“华夏”,周边民族产生华夏认同观念

(2)战国时期:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

(二)经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

耕作工具--铁制农具开始使用;牛耕得到推广

水利工程--都江堰、郑国渠、芍陂等

(2)手工业:

冶铁技术出现;手工业分工更加细密

(3)商业:

货币流通广泛;各地涌现出一批中心城市,有的工商业主富比王侯

(4)链接:

X2P38实物借贷形式已经比较普遍,并出现了货币信贷

都江堰

郑国渠

芍陂

邗沟

A

B

C

D

考点3.诸侯纷争与变法运动

(二)经济发展与变法运动

2.商鞅变法(知识链接X1P22)

背景 ①社会大变革,铁犁牛耕使用,生产力发展;②士阶层兴起;③战国时期兼并战争日益剧烈,各国为富国强兵开展改革

内容 经济

军事

政治

特点

影响

重农抑商,奖励耕织; 强制大家庭拆散为个体小家庭; “废井田,开阡陌”, 授田于百姓

奖励军功,剥夺和限制贵族特权

废除世卿世禄制;在民间,实行什伍连坐;在行政管理上,普遍推行县制

顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

①打击了贵族特权,促进了封建政治、经济、军事的发展,使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础 ②以商鞅变法为代表的各国变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度

考点3.诸侯纷争与变法运动

学思之窗 教材11页

商鞅由魏入秦后向秦孝公说:

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

阅读上述材料,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

商鞅是新兴地主阶级的代言人,不仅提出了完备可行的变法政策,而且建立了完整的理论体系。商鞅不畏强权、勇于改革,同时也具备丰富的理论素养。商鞅提出社会是向前发展的,社会的需要随着时代而变化,因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革,仅仅依靠“循礼”,无法实现富国强兵、在大国兼并战争中胜出的目标。

考点3.诸侯纷争与变法运动

(三)各家代表与学说

1.春秋时期

人物 地位 核心思想 政治主张 其他成就

孔子 儒家学派创始人 仁(关爱他人)

老子 道家学派创始人 道是万物本原

为政以德,恢复周礼

无为而治,小国寡民

教育思想:有教无类;打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展

文化贡献:整理古籍,文化传承

朴素的辩证法思想

考点3.诸侯纷争与变法运动

(三)各家代表与学说

2.战国时期百家争鸣

(2)派别 代表 主张

儒家 孟子 认为人性善,提倡“仁政”

荀子 认为人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”

法家 韩非 主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

经济:铁犁牛耕的使用和推广,社会经济重大发展

政治:①列国纷争,战争日益剧烈;②阶级关系出现新变化,新兴的士阶层崛起;③各国统治者争相招揽人才

社会:社会大变革,礼崩乐坏、社会动荡,私学的产生

(1)背景

考点3.诸侯纷争与变法运动

(3)意义

①百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动

②为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

③成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远

(三)各家代表与学说

2.战国时期百家争鸣

荀子说:“故人君者,爱民而安,好士而荣,两者无一焉而亡。”商鞅说:“法者,所以爱民也;礼者,所以便事也”。上述主张的共同目的主要是

A.恢复社会经济 B.实现国家统一

C.建立稳定秩序 D.保障百姓利益c

①以人为本,民本思想

②天人合一,道法自然

③家国情怀

④崇德尚贤,天下为公

⑤自强不息,厚德载物

⑥和而不同

知识链接X3中华优秀传统文化的内涵

根据内容得内涵

孔子:“仁”,“仁者爱人”,“体察民情,反对苛政”

孟子:提出“仁政”说,“民为贵,社稷次之,君为轻”

西周初年周公“敬天保民”

老子:“道”“人法地,地法天,天法道,道法自然”

荀子:“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“制天命而用之”

孟子:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”

儒家学说的精髓:“修身齐家治国平天下”

孔子:“为政以德”,“道之以德,齐之以礼”,“见贤思齐”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”

孟子:“尊贤使能,俊杰在位”

《周易》“天行健……厚德载物”

孟子:“富贵不能移……威武不能屈”

屈原:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”

西周太史伯:“和实生物,同则不继”

孔子:“和为贵”“君主和而不同,小人同而不和”

孟子:“天时不如地利,地利不如人和”

考点3.诸侯纷争与变法运动

知识链接X1P44先秦时期的德治与法治

考点3.诸侯纷争与变法运动

背景:西周建立以宗法为核心的礼制,提出“敬天保民”的思想

东周时期王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏

导火线:春秋时期子产“铸刑书”,制定了中国最早的成文法,引发了早期的德治与法治之争

表现:“德法之争”在思想界体现为“儒法之争”

派别 儒家 法家

理念

代表人物主张

效果

认识

德治(礼治)、教化

法治

孔子:为政以德、爱惜民力;孟子:仁政,省刑罚、薄税敛;“民贵君轻

韩非子:①君主以法、术、势驾驭臣下;

②君主赏罚分明,臣民守法奉令;

③以法为教,以吏为师,保证法令畅通;

不适应兼并战争和富国强兵需要,难以实行;

富国强兵且满足各国君主专制的愿望;

①实质是社会治理方式之争,是春秋战国时期社会转型,阶层分化,百家争鸣的反映;

②儒法之间既有争论,又相互借鉴,儒家并不完全排斥法律与刑罚,如战国末期儒家荀子主张隆礼重法;

单元知识结构

感谢欣赏!

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享