第18课冷战与国际格局的演变教学课件(共30张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第18课冷战与国际格局的演变教学课件(共30张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-01 23:30:57 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

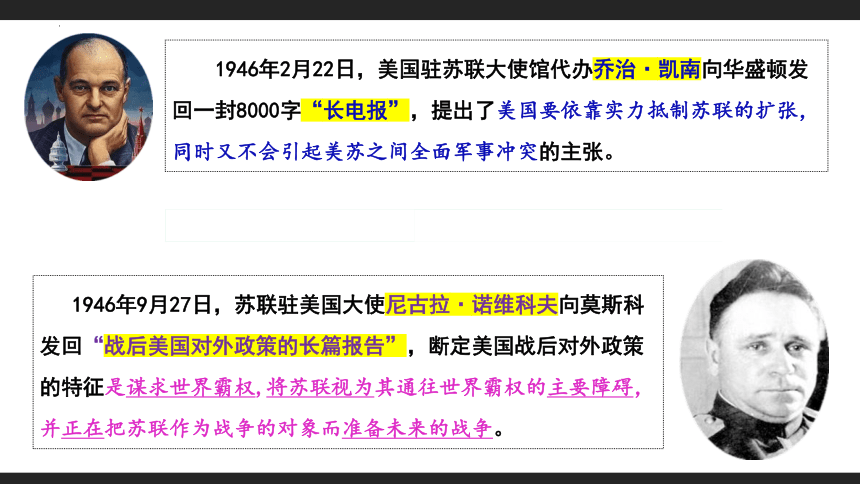

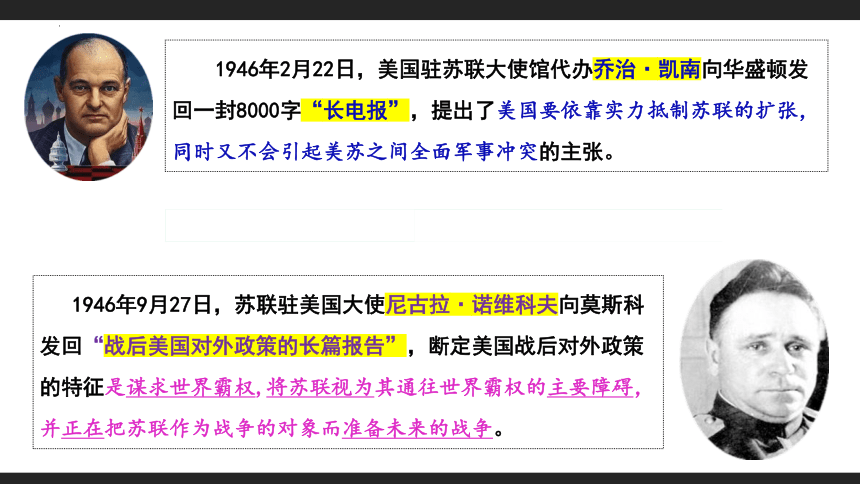

1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。

1946年9月27日,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策的长篇报告”,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权的主要障碍,并正在把苏联作为战争的对象而准备未来的战争。

态度:强硬且充满敌意 对外政策:从合作转向对抗

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

课标要求:通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,

理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

第18课

冷 战 与 国 际 格 局 的 演 变

课标要求

核心概念

重难点

二战后冷战的发生、发展和终结。

冷战的基本特点。

冷战过程中国际格局从两极走向多极的趋势。

通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

冷战、两极格局、杜鲁门主义、马歇尔计划、北约、华约、多极化趋势、不结盟运动

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

二战期间美苏士兵把酒言欢

二战期间美苏士兵相互握手

◎美苏为何从战时

盟友变为了战后

对手?

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(1)原因

法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露……这些矛盾加深了双方相互间的怀疑

和不信任。

——沈志华《冷战五书》

① 二战后,战时同盟合作的基础瓦解

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。

——杜鲁门

苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义

基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

——斯大林

② 美苏两国国家利益严重冲突,社会制度和意识形态尖锐对立

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(1)原因

【史料阅读】 罗斯福的演说反映了美国什么样的战略意图?

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》(1944年)

③ 美国确立全球扩张战略,企图称霸世界

【学思之窗】 斯大林的讲话表明了苏联什么样的战略意图?

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。 ——《斯大林1945年在雅尔塔会议上的讲话》

④苏联推行国家安全战略,努力扩大自己的影响

美国全球扩张战略和苏联保障

国家安全战略之间发生尖锐矛盾

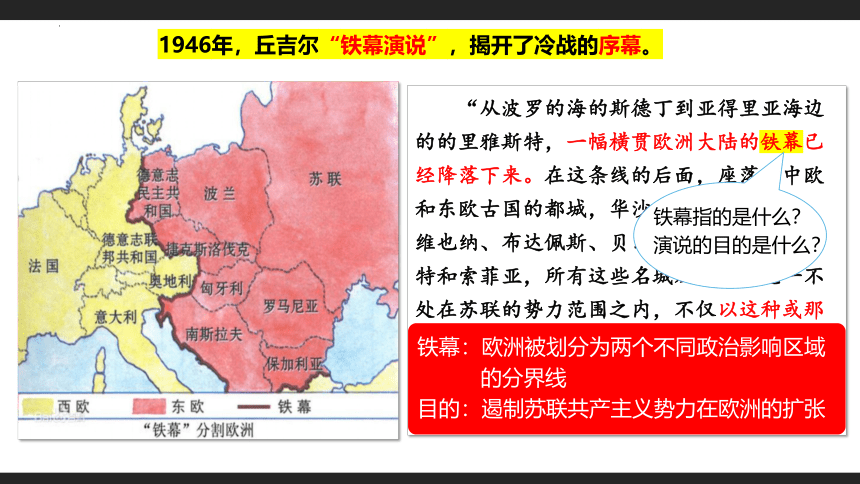

“从波罗的海的斯德丁到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面,座落着中欧和东欧古国的都城,华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚,所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,不仅以这种或那种形式屈服于苏联的影响,而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。”

——1946年3月5日,丘吉尔《和平砥柱》演说

1946年,丘吉尔“铁幕演说”,揭开了冷战的序幕。

铁幕指的是什么?

演说的目的是什么?

铁幕:欧洲被划分为两个不同政治影响区域

的分界线

目的:遏制苏联共产主义势力在欧洲的扩张

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

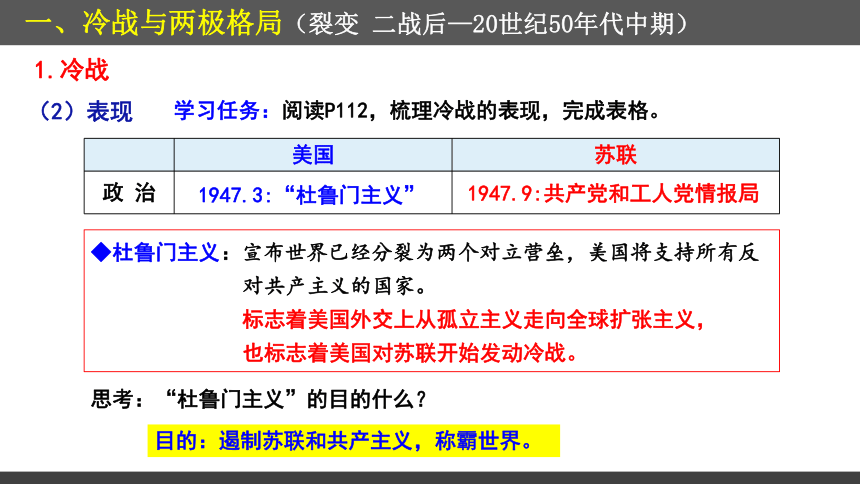

(2)表现

学习任务:阅读P112,梳理冷战的表现,完成表格。

美国 苏联

政 治

1947.3:“杜鲁门主义”

1947.9:共产党和工人党情报局

◆杜鲁门主义:宣布世界已经分裂为两个对立营垒,美国将支持所有反

对共产主义的国家。

标志着美国外交上从孤立主义走向全球扩张主义,

也标志着美国对苏联开始发动冷战。

思考:“杜鲁门主义”的目的什么?

目的:遏制苏联和共产主义,称霸世界。

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

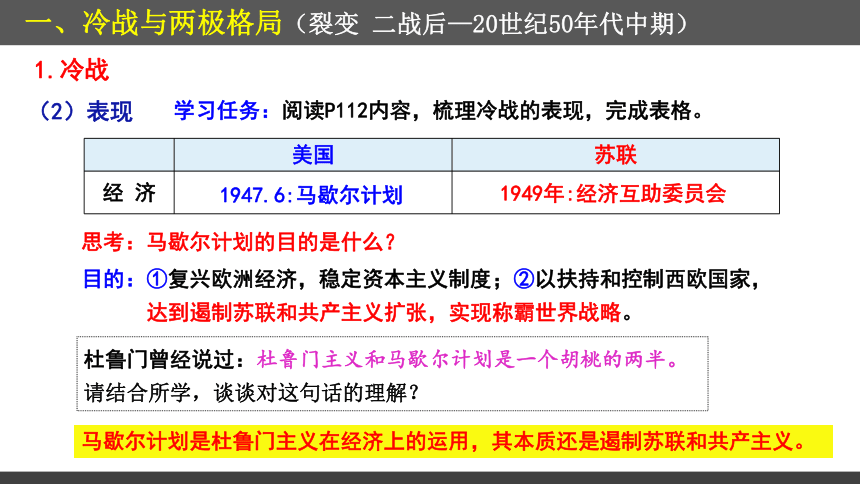

(2)表现

学习任务:阅读P112内容,梳理冷战的表现,完成表格。

美国 苏联

经 济

1947.6:马歇尔计划

1949年:经济互助委员会

目的:①复兴欧洲经济,稳定资本主义制度;②以扶持和控制西欧国家,

达到遏制苏联和共产主义扩张,实现称霸世界战略。

思考:马歇尔计划的目的是什么?

杜鲁门曾经说过:杜鲁门主义和马歇尔计划是一个胡桃的两半。

请结合所学,谈谈对这句话的理解?

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的运用,其本质还是遏制苏联和共产主义。

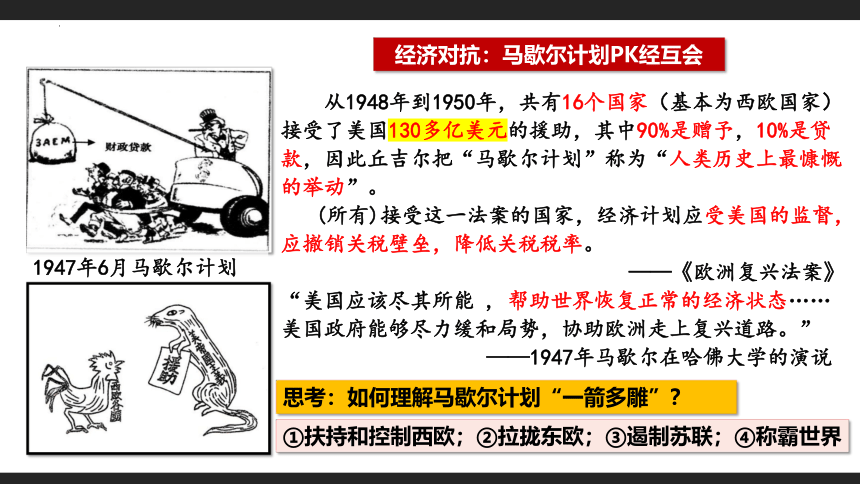

经济对抗:马歇尔计划PK经互会

1947年6月马歇尔计划

从1948年到1950年,共有16个国家(基本为西欧国家)接受了美国130多亿美元的援助,其中90%是赠予,10%是贷款,因此丘吉尔把“马歇尔计划”称为“人类历史上最慷慨的举动”。

(所有)接受这一法案的国家,经济计划应受美国的监督,应撤销关税壁垒,降低关税税率。

——《欧洲复兴法案》

“美国应该尽其所能 , 帮助世界恢复正常的经济状态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴道路。”

——1947年马歇尔在哈佛大学的演说

思考:如何理解马歇尔计划“一箭多雕”?

①扶持和控制西欧;②拉拢东欧;③遏制苏联;④称霸世界

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

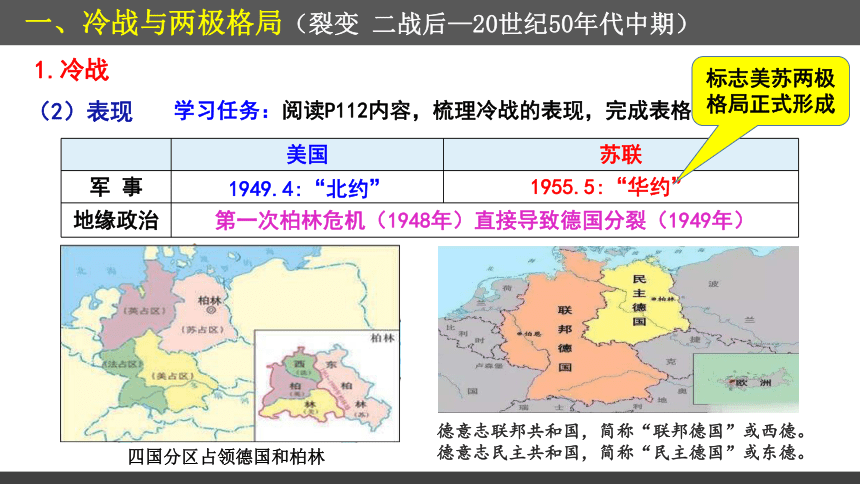

(2)表现

学习任务:阅读P112内容,梳理冷战的表现,完成表格。

美国 苏联

军 事

地缘政治

1949.4:“北约”

1955.5:“华约”

第一次柏林危机(1948年)直接导致德国分裂(1949年)

德意志联邦共和国,简称“联邦德国”或西德。

德意志民主共和国,简称“民主德国”或东德。

四国分区占领德国和柏林

标志美苏两极格局正式形成

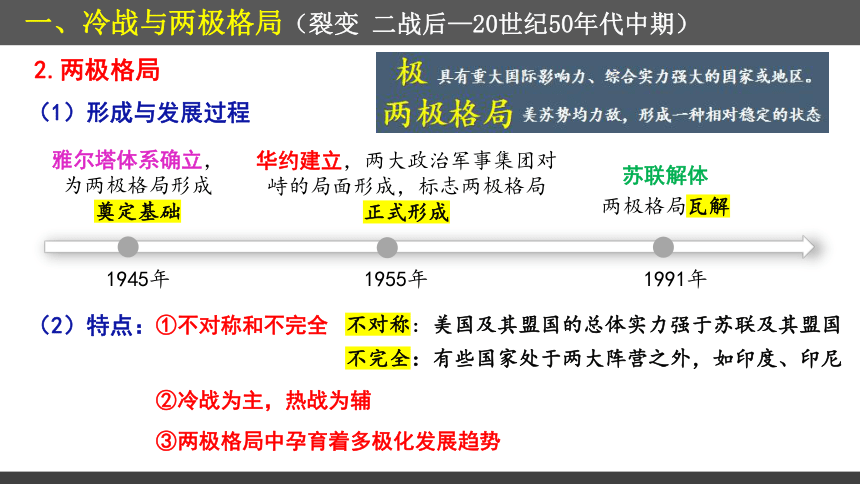

2.两极格局

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(1)形成与发展过程

1945年 1955年 1991年

雅尔塔体系确立,

为两极格局形成奠定基础

华约建立,两大政治军事集团对峙的局面形成,标志两极格局

正式形成

苏联解体

两极格局瓦解

(2)特点:

①不对称和不完全

不对称:美国及其盟国的总体实力强于苏联及其盟国

不完全:有些国家处于两大阵营之外,如印度、印尼

②冷战为主,热战为辅

③两极格局中孕育着多极化发展趋势

冷战的影响

问题探究

1、积极

2、消极

①两大集团势均力敌,不敢轻易动武,在一定程度上维护了世界和平,避免了新的世界大战的爆发;

②美苏双方争夺在军事、科技等领域的优势,客观上促进了科学技术的发展;

③不同社会制度国家长期共存,互相借鉴经验,进行调整和改革,推动世界整体发展;

④促进经济全球化发展,第三世界崛起,推动了世界多极化趋势的出现。

①加剧了世界局势紧张,形成了全面“冷战”和局部热战的局面;

②大国强权政治色彩浓厚,导致战后霸权主义盛行;

③在两极对峙的格局下,国际经济秩序长期得不到改善,阻碍了世界经济发展;

④擅划国界、分裂国家的做法,埋下了不稳定的祸根,导致日后世界的纷争和不安宁。

1.冷战的发展

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

①1958—1961年第二次柏林危机

②1962年10月古巴导弹危机

(2)表现:

(1)特点:

东西方关系既有缓和,也有激烈的冷战对抗。

1961年修建柏林墙

1962年古巴导弹危机

柏林墙始建于1961年8月13日,全长154千米。柏林墙是德国分裂的象征,也是冷战的重要标志。

1962年,美国指责苏联在古巴部署导弹,苏联否认,古巴导弹危机爆发。这是冷战期间苏美两大国之间最激烈的一次对抗,最后以苏联与美国的相互妥协而告终。

欧洲共同体(1967年)

①欧共体成立与发展

(1)西方阵营分化

1959年,法国总统戴高乐提出“欧洲是欧洲人的欧洲”,奉行独立自主的外交政策,以欧洲联合为基础抗衡美国的政治控制。

欧洲煤钢共同体(1952年)

欧洲经济共同体(1958年)

欧洲原子能共同体(1958年)

②日本经济的“起飞”及其追求“政治大国”的地位

表明以美国为首的西方阵营逐渐分化,西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

20世纪60年代末,日本政府就

提出了“过渡到政治大国”的口号。进入80年代,日本把谋求政治大国作为对外战略的主要目标。

2.多极的力量的成长

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

2.多极的力量的成长

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

(2)社会主义阵营开始瓦解

②表现:东欧国家反对苏联控制的斗争;

中苏关系的破裂。

①原因:苏联的大国主义和民族利己主义

▲匈牙利十月事件

▲中苏关系恶化

▲波兰波兹南事件

苏联扼杀了“布拉格之春”改革

2.多极的力量的成长

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

(3)中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

1971年恢复在联合国合法席位

“两弹一星”

1972年尼克松访华

(4)第三世界的兴起

①1955年万隆会议召开

②1961年不结盟运动兴起

◆第一次不结盟国家和政府首脑会议的举行

◆第一次没有西方殖民国家参加的亚非国际会议

归纳:多极力量的成长

欧共体成立和发展

日本经济“起飞”,谋求“政治大国”

东欧反对苏联控制

中苏关系破裂

西方阵营逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

多极力量的成长

中国和平崛起

“两弹一星”

恢复联合国合法席位

1972尼克松访华

第三世界的兴起与发展

1955万隆会议

不结盟运动

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

两极格局指的是二战后美苏因实力相当,绝对领先于其他地区和国家,而构成的一种相对稳定的状态。一旦力量的平衡被打破,两极格局必将瓦解。

◎ 美苏之间力量的平衡如何逐步被打破?

80年代末90年代初,苏东剧变

两极格局瓦解

多极化趋势加强

消失的一极

国际格局是一个动态变化的过程

1.美苏关系的演变

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

(1)紧张:

1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强遏制,大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”。

(2)缓和:1985年后走向缓和

①美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制。

②裁军取得重要进展。

◇1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》;

◇1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》。

③苏联实行战略收缩。

◇从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一。

2.中苏关系实现了正常化

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

◆1989年,戈尔巴乔夫访华。

3.两极格局瓦解的标志:

东欧剧变、苏联解体

(1)东欧剧变

【历史解释】 东欧剧变

从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

◆实质:社会制度和社会性质发生根本性变化

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

3.两极格局瓦解的标志:

东欧剧变、苏联解体

(2)苏联解体(1991年12月)

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

3.两极格局瓦解的标志:

东欧剧变、苏联解体

(2)苏联解体(1991年12月)

材料一 20世纪30年代,苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林模式,在当时极大地促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二 1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

材料三 从外部条件来说,东欧剧变和西方“和平演变”的鼓励政策,都对苏联解体,起了推动作用。

①根本:高度集中的政治经济体制的弊端

②直接:戈尔巴乔夫改革的失败

③外部:西方国家的“和平演变”

阅读材料,分析苏联解体的原因。

◎ 苏联解体,两极格局瓦解的原因是什么?

苏联解体

两极格局瓦解

直接原因

戈尔巴乔夫的改革失败

外部原因

苏联高度集中的政治经济体制(斯大林模式)

的弊端长期得不到纠正

西方国家的和平演变

根本原因

和平演变:不必诉诸武力,利用经济利诱、思想渗透等方式将社会主义国家和平演变为资本主义国家。

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

4.当今世界格局:

新的世界格局尚未形成,目前是“一超多强”,多极化趋势不可逆转。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

美苏冷战结束了,冷战思维依然存在。

俄乌冲突后,“新冷战”说已充斥西方舆论场。美国和西方国家鼓吹回归“平行世界”,主张退回狭小的西方世界,放任国际社会逐渐裂变为西方和非西方这两个“平行世界”。美国为了维护霸权地位,试图将这种“平行关系”塑造为冷战时的对峙状态,重新制造阵营对立。

——《俄乌冲突的历史经纬与时代警示》

两极格局逐渐形成

20世纪四十年代后期至五十年代中期

多极化趋势出现

美苏既对抗又缓和

20世纪60年代末

至80年代末

两极格局瓦解

20世纪80年代末

至90年代初

裂变

渐变

剧变

小结:二战后世界格局的演变历程

多极化趋势加强;一超多强

1、“美国之音 ”是二战时期美国对外宣传的电台广播,从1948年开始转向专注于对苏联等社会主义国家进行宣传广播,被西方国家称为“铁幕后面自由世界所拥有的一个最有效的武器”。这表明( )

A.美苏对抗形式发生变化 B.美国扭转了对苏劣势地位

C.意识形态领域对抗激烈 D.苏联科技力量落后于美国

2、古巴导弹危机期间,尽管双方战争的调门很高,但私底下的接触却非常多,赫鲁晓夫和肯尼迪之间有几十封信件往来,双方在核按钮旁边没有冲动,事件以和平解决结束。这种“自我控制”表明( )

A.第三世界兴起对霸权主义的抵制

B.经济多极化有利于维护世界和平

C.双方都难以承受现代战争的灾难

D.苏联尚不具备全方位对抗的实力

3、“ 美国曾在苏联周围建立了60多个电台,用苏联各民族语言全天候对苏广播……苏联那些多年来在西方‘声音 ’教育下成长起来的亲西方的自由主义知识分子认为,美国和西方国家的“道德和政治高于苏联”。苏联领导人所有的外交活动,都被解释成“极权主义的苏联同‘自由的西方’的对抗。” 这说明导致苏联解体的重要原因之一是( )

A.国内民族分离主义情绪的高张 B.没有突破计划经济体制的束缚

C.改革过程中迷失社会主义方向 D.西方“和平演变”战略的影响

课堂小结

第18课 冷战与国际格局的演变

裂变:

冷战与两极格局

剧变:

两极格局的瓦解

渐变:

冷战的发展与多极力量的成长

冷战

含义

缓和与紧张并存

冷战的发展

原因

进程

表现

两极格局的形成

特点

影响

多极力量的成长

两极格局发展进程

两极格局的瓦解

原因

标志

影响

启示

1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。

1946年9月27日,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策的长篇报告”,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权的主要障碍,并正在把苏联作为战争的对象而准备未来的战争。

态度:强硬且充满敌意 对外政策:从合作转向对抗

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

课标要求:通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,

理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

第18课

冷 战 与 国 际 格 局 的 演 变

课标要求

核心概念

重难点

二战后冷战的发生、发展和终结。

冷战的基本特点。

冷战过程中国际格局从两极走向多极的趋势。

通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

冷战、两极格局、杜鲁门主义、马歇尔计划、北约、华约、多极化趋势、不结盟运动

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

二战期间美苏士兵把酒言欢

二战期间美苏士兵相互握手

◎美苏为何从战时

盟友变为了战后

对手?

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(1)原因

法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露……这些矛盾加深了双方相互间的怀疑

和不信任。

——沈志华《冷战五书》

① 二战后,战时同盟合作的基础瓦解

共产主义已经成为世界上一切邪恶的根源,全世界应该采取美国制度。

——杜鲁门

苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力,更稳固。战争是现代垄断资本主义

基础上发展的必然产物,只要资本主义存在,战争就不可避免。

——斯大林

② 美苏两国国家利益严重冲突,社会制度和意识形态尖锐对立

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(1)原因

【史料阅读】 罗斯福的演说反映了美国什么样的战略意图?

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》(1944年)

③ 美国确立全球扩张战略,企图称霸世界

【学思之窗】 斯大林的讲话表明了苏联什么样的战略意图?

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关……波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。 ——《斯大林1945年在雅尔塔会议上的讲话》

④苏联推行国家安全战略,努力扩大自己的影响

美国全球扩张战略和苏联保障

国家安全战略之间发生尖锐矛盾

“从波罗的海的斯德丁到亚得里亚海边的的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面,座落着中欧和东欧古国的都城,华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索菲亚,所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内,不仅以这种或那种形式屈服于苏联的影响,而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。”

——1946年3月5日,丘吉尔《和平砥柱》演说

1946年,丘吉尔“铁幕演说”,揭开了冷战的序幕。

铁幕指的是什么?

演说的目的是什么?

铁幕:欧洲被划分为两个不同政治影响区域

的分界线

目的:遏制苏联共产主义势力在欧洲的扩张

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(2)表现

学习任务:阅读P112,梳理冷战的表现,完成表格。

美国 苏联

政 治

1947.3:“杜鲁门主义”

1947.9:共产党和工人党情报局

◆杜鲁门主义:宣布世界已经分裂为两个对立营垒,美国将支持所有反

对共产主义的国家。

标志着美国外交上从孤立主义走向全球扩张主义,

也标志着美国对苏联开始发动冷战。

思考:“杜鲁门主义”的目的什么?

目的:遏制苏联和共产主义,称霸世界。

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(2)表现

学习任务:阅读P112内容,梳理冷战的表现,完成表格。

美国 苏联

经 济

1947.6:马歇尔计划

1949年:经济互助委员会

目的:①复兴欧洲经济,稳定资本主义制度;②以扶持和控制西欧国家,

达到遏制苏联和共产主义扩张,实现称霸世界战略。

思考:马歇尔计划的目的是什么?

杜鲁门曾经说过:杜鲁门主义和马歇尔计划是一个胡桃的两半。

请结合所学,谈谈对这句话的理解?

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的运用,其本质还是遏制苏联和共产主义。

经济对抗:马歇尔计划PK经互会

1947年6月马歇尔计划

从1948年到1950年,共有16个国家(基本为西欧国家)接受了美国130多亿美元的援助,其中90%是赠予,10%是贷款,因此丘吉尔把“马歇尔计划”称为“人类历史上最慷慨的举动”。

(所有)接受这一法案的国家,经济计划应受美国的监督,应撤销关税壁垒,降低关税税率。

——《欧洲复兴法案》

“美国应该尽其所能 , 帮助世界恢复正常的经济状态……美国政府能够尽力缓和局势,协助欧洲走上复兴道路。”

——1947年马歇尔在哈佛大学的演说

思考:如何理解马歇尔计划“一箭多雕”?

①扶持和控制西欧;②拉拢东欧;③遏制苏联;④称霸世界

1.冷战

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(2)表现

学习任务:阅读P112内容,梳理冷战的表现,完成表格。

美国 苏联

军 事

地缘政治

1949.4:“北约”

1955.5:“华约”

第一次柏林危机(1948年)直接导致德国分裂(1949年)

德意志联邦共和国,简称“联邦德国”或西德。

德意志民主共和国,简称“民主德国”或东德。

四国分区占领德国和柏林

标志美苏两极格局正式形成

2.两极格局

一、冷战与两极格局(裂变 二战后—20世纪50年代中期)

(1)形成与发展过程

1945年 1955年 1991年

雅尔塔体系确立,

为两极格局形成奠定基础

华约建立,两大政治军事集团对峙的局面形成,标志两极格局

正式形成

苏联解体

两极格局瓦解

(2)特点:

①不对称和不完全

不对称:美国及其盟国的总体实力强于苏联及其盟国

不完全:有些国家处于两大阵营之外,如印度、印尼

②冷战为主,热战为辅

③两极格局中孕育着多极化发展趋势

冷战的影响

问题探究

1、积极

2、消极

①两大集团势均力敌,不敢轻易动武,在一定程度上维护了世界和平,避免了新的世界大战的爆发;

②美苏双方争夺在军事、科技等领域的优势,客观上促进了科学技术的发展;

③不同社会制度国家长期共存,互相借鉴经验,进行调整和改革,推动世界整体发展;

④促进经济全球化发展,第三世界崛起,推动了世界多极化趋势的出现。

①加剧了世界局势紧张,形成了全面“冷战”和局部热战的局面;

②大国强权政治色彩浓厚,导致战后霸权主义盛行;

③在两极对峙的格局下,国际经济秩序长期得不到改善,阻碍了世界经济发展;

④擅划国界、分裂国家的做法,埋下了不稳定的祸根,导致日后世界的纷争和不安宁。

1.冷战的发展

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

①1958—1961年第二次柏林危机

②1962年10月古巴导弹危机

(2)表现:

(1)特点:

东西方关系既有缓和,也有激烈的冷战对抗。

1961年修建柏林墙

1962年古巴导弹危机

柏林墙始建于1961年8月13日,全长154千米。柏林墙是德国分裂的象征,也是冷战的重要标志。

1962年,美国指责苏联在古巴部署导弹,苏联否认,古巴导弹危机爆发。这是冷战期间苏美两大国之间最激烈的一次对抗,最后以苏联与美国的相互妥协而告终。

欧洲共同体(1967年)

①欧共体成立与发展

(1)西方阵营分化

1959年,法国总统戴高乐提出“欧洲是欧洲人的欧洲”,奉行独立自主的外交政策,以欧洲联合为基础抗衡美国的政治控制。

欧洲煤钢共同体(1952年)

欧洲经济共同体(1958年)

欧洲原子能共同体(1958年)

②日本经济的“起飞”及其追求“政治大国”的地位

表明以美国为首的西方阵营逐渐分化,西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

20世纪60年代末,日本政府就

提出了“过渡到政治大国”的口号。进入80年代,日本把谋求政治大国作为对外战略的主要目标。

2.多极的力量的成长

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

2.多极的力量的成长

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

(2)社会主义阵营开始瓦解

②表现:东欧国家反对苏联控制的斗争;

中苏关系的破裂。

①原因:苏联的大国主义和民族利己主义

▲匈牙利十月事件

▲中苏关系恶化

▲波兰波兹南事件

苏联扼杀了“布拉格之春”改革

2.多极的力量的成长

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

(3)中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

1971年恢复在联合国合法席位

“两弹一星”

1972年尼克松访华

(4)第三世界的兴起

①1955年万隆会议召开

②1961年不结盟运动兴起

◆第一次不结盟国家和政府首脑会议的举行

◆第一次没有西方殖民国家参加的亚非国际会议

归纳:多极力量的成长

欧共体成立和发展

日本经济“起飞”,谋求“政治大国”

东欧反对苏联控制

中苏关系破裂

西方阵营逐渐分化

社会主义阵营开始瓦解

多极力量的成长

中国和平崛起

“两弹一星”

恢复联合国合法席位

1972尼克松访华

第三世界的兴起与发展

1955万隆会议

不结盟运动

二、冷战的发展与多极力量的成长(渐变 50年代中期以后—70年代)

两极格局指的是二战后美苏因实力相当,绝对领先于其他地区和国家,而构成的一种相对稳定的状态。一旦力量的平衡被打破,两极格局必将瓦解。

◎ 美苏之间力量的平衡如何逐步被打破?

80年代末90年代初,苏东剧变

两极格局瓦解

多极化趋势加强

消失的一极

国际格局是一个动态变化的过程

1.美苏关系的演变

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

(1)紧张:

1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强遏制,大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”。

(2)缓和:1985年后走向缓和

①美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制。

②裁军取得重要进展。

◇1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》;

◇1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》。

③苏联实行战略收缩。

◇从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一。

2.中苏关系实现了正常化

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

◆1989年,戈尔巴乔夫访华。

3.两极格局瓦解的标志:

东欧剧变、苏联解体

(1)东欧剧变

【历史解释】 东欧剧变

从20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变,社会主义制度最终演变为资本主义制度的剧烈动荡。它是东欧社会主义事业的失败,使世界社会主义、共产主义运动陷入低潮。

◆实质:社会制度和社会性质发生根本性变化

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

3.两极格局瓦解的标志:

东欧剧变、苏联解体

(2)苏联解体(1991年12月)

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

3.两极格局瓦解的标志:

东欧剧变、苏联解体

(2)苏联解体(1991年12月)

材料一 20世纪30年代,苏联在斯大林时期建立起高度集中的政治经济体制——斯大林模式,在当时极大地促进了苏联社会的发展,但后来逐渐僵化,弊端日益暴露,从20世纪50年代开始,先后有赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫和契尔年科进行改革,不但没有突破这一模式,反而使国家陷入危机之中。

材料二 1985年戈尔巴乔夫改革提出:“人道的、民主的社会主义”路线,其实质是背离了社会主义的资本主义思想路线。取消共产党的领导地位,实行多党制……国内局势失控,苏联迅速走向解体。

材料三 从外部条件来说,东欧剧变和西方“和平演变”的鼓励政策,都对苏联解体,起了推动作用。

①根本:高度集中的政治经济体制的弊端

②直接:戈尔巴乔夫改革的失败

③外部:西方国家的“和平演变”

阅读材料,分析苏联解体的原因。

◎ 苏联解体,两极格局瓦解的原因是什么?

苏联解体

两极格局瓦解

直接原因

戈尔巴乔夫的改革失败

外部原因

苏联高度集中的政治经济体制(斯大林模式)

的弊端长期得不到纠正

西方国家的和平演变

根本原因

和平演变:不必诉诸武力,利用经济利诱、思想渗透等方式将社会主义国家和平演变为资本主义国家。

三、两极格局的瓦解(剧变 20世纪80年代末90年代初)

4.当今世界格局:

新的世界格局尚未形成,目前是“一超多强”,多极化趋势不可逆转。

美苏争霸结束了,美俄关系依然紧张;

美苏冷战结束了,冷战思维依然存在。

俄乌冲突后,“新冷战”说已充斥西方舆论场。美国和西方国家鼓吹回归“平行世界”,主张退回狭小的西方世界,放任国际社会逐渐裂变为西方和非西方这两个“平行世界”。美国为了维护霸权地位,试图将这种“平行关系”塑造为冷战时的对峙状态,重新制造阵营对立。

——《俄乌冲突的历史经纬与时代警示》

两极格局逐渐形成

20世纪四十年代后期至五十年代中期

多极化趋势出现

美苏既对抗又缓和

20世纪60年代末

至80年代末

两极格局瓦解

20世纪80年代末

至90年代初

裂变

渐变

剧变

小结:二战后世界格局的演变历程

多极化趋势加强;一超多强

1、“美国之音 ”是二战时期美国对外宣传的电台广播,从1948年开始转向专注于对苏联等社会主义国家进行宣传广播,被西方国家称为“铁幕后面自由世界所拥有的一个最有效的武器”。这表明( )

A.美苏对抗形式发生变化 B.美国扭转了对苏劣势地位

C.意识形态领域对抗激烈 D.苏联科技力量落后于美国

2、古巴导弹危机期间,尽管双方战争的调门很高,但私底下的接触却非常多,赫鲁晓夫和肯尼迪之间有几十封信件往来,双方在核按钮旁边没有冲动,事件以和平解决结束。这种“自我控制”表明( )

A.第三世界兴起对霸权主义的抵制

B.经济多极化有利于维护世界和平

C.双方都难以承受现代战争的灾难

D.苏联尚不具备全方位对抗的实力

3、“ 美国曾在苏联周围建立了60多个电台,用苏联各民族语言全天候对苏广播……苏联那些多年来在西方‘声音 ’教育下成长起来的亲西方的自由主义知识分子认为,美国和西方国家的“道德和政治高于苏联”。苏联领导人所有的外交活动,都被解释成“极权主义的苏联同‘自由的西方’的对抗。” 这说明导致苏联解体的重要原因之一是( )

A.国内民族分离主义情绪的高张 B.没有突破计划经济体制的束缚

C.改革过程中迷失社会主义方向 D.西方“和平演变”战略的影响

课堂小结

第18课 冷战与国际格局的演变

裂变:

冷战与两极格局

剧变:

两极格局的瓦解

渐变:

冷战的发展与多极力量的成长

冷战

含义

缓和与紧张并存

冷战的发展

原因

进程

表现

两极格局的形成

特点

影响

多极力量的成长

两极格局发展进程

两极格局的瓦解

原因

标志

影响

启示

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体