《赤壁赋》课件(共97张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 《赤壁赋》课件(共97张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-01 11:23:25 | ||

图片预览

文档简介

(共97张PPT)

赤壁赋

赤壁赋 苏轼

赋的文体

赋是我国古代的一种文体,介于诗和散文之间,类似于后世的散文诗。

赋的特点

一、语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追 求骈偶;

二、语音上要求声律和谐

三、文辞上讲究藻饰和用典。

四、内容上侧重于写景,借景抒情。

赋的发展

汉代大赋:铺张扬厉,被称为大赋。

四大家:司马相如、扬雄、班固、张衡

六朝律赋:注重对仗工整,字句整饬,被称为律赋

宋代文赋:介乎诗和文之间,突破声律各种限制,整散结合,灵动灵活,叫做文赋。

《赤壁赋》是宋代文赋的代表。

中国古代赋体,常用主客之间相互问答、最终抑客而扬主的表现手法。

《前赤壁赋》也继承了这一表现手法,这里的主客双方,其实是作者为展开辩论而虚设的两个思想对立方面,主客驳难就是作者内心矛盾斗争的独白。

品读正音

壬戌 桂棹 余音袅袅

幽壑 嫠妇 山川相缪

舳舻 愀然 旌旗

酾酒 横槊 渔樵

扁舟 匏樽 蜉蝣

无尽藏 狼籍 枕藉

rén xū

zhào

niǎo

hè

lí

liáo

zhú lú

qiǎo

shuò

páo

piān

fú yóu

shī

jīng

qiáo

zàng

jí

jiè

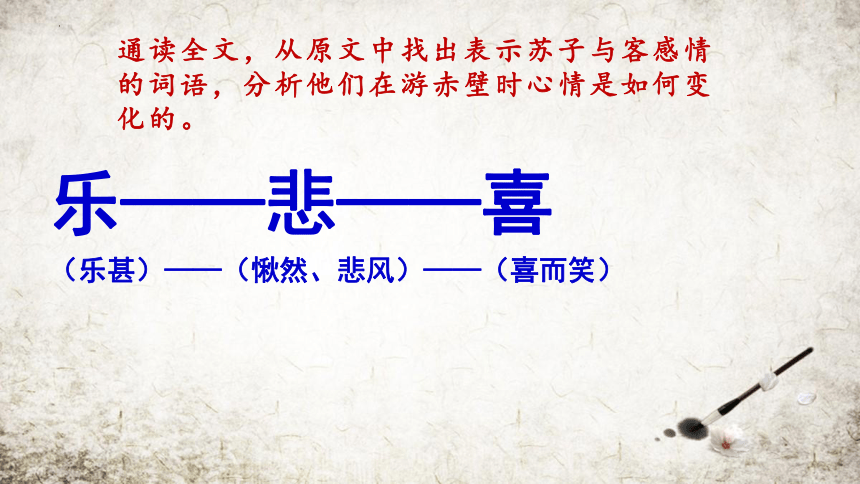

通读全文,从原文中找出表示苏子与客感情的词语,分析他们在游赤壁时心情是如何变化的。

通读全文,从原文中找出表示苏子与客感情的词语,分析他们在游赤壁时心情是如何变化的。

乐——悲——喜

(乐甚)——(愀然、悲风)——(喜而笑)

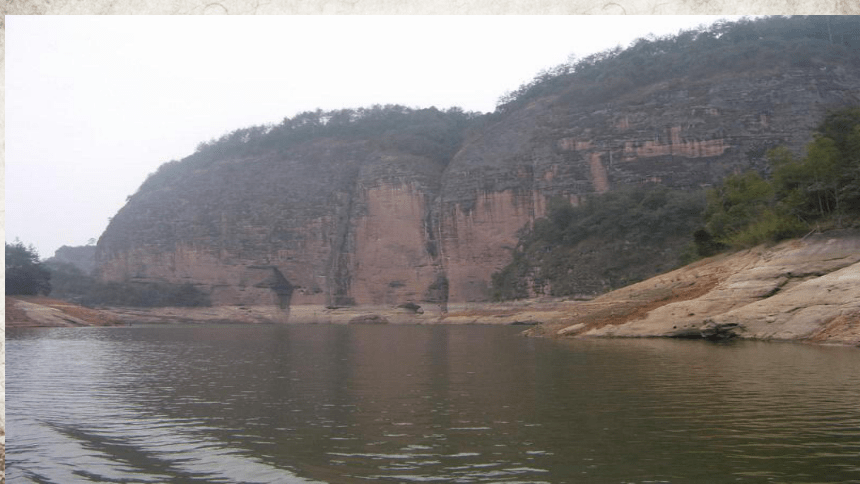

第一段向我们展现了一个充满诗情画意的境界,

(用原文回答)

1.本段哪几句写景?

2.在美景中苏轼做了什么?

3.感受如何?

【纪年法】p249《语基》

(1)干支纪年法。近世还常用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”、“戊戌变法”、“庚子赔款”、“辛丑条约”、“辛亥革命”。(2)年号纪年法。汉武帝起开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。如《岳阳楼记》“庆历四年春”等。

(3)王公即位年次纪年法。《廉颇蔺相如列传》:“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”

(4)年号干支兼用法。纪年时皇帝年号置前,干支列后。如《扬州慢》“淳熙丙申”,“淳熙”为南宋孝宗赵昚(shèn)年号,“丙申”是干支纪年;《核舟记》“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年。

(5)生肖纪年

十二生肖之说起于东汉,汉前未见记载。生肖可以用来推算一个人的年龄、出生的年份,历史上也使用过生肖纪年法。

如元代就有“泰定鼠儿年”(泰定是元泰定帝的年号,鼠儿年即甲子,为公元1324年)的记载。

(6)星岁纪年

战国时代,天文占星家根据天象纪年,有所谓星岁纪年法。星指岁星(即“木星”),岁指太岁(古代天文占星家设想出的假岁星,又叫岁阴、太阴)。故有岁星纪年法和太岁纪年法。

宋·夏竦《铜人腧shù穴针灸图经·序》题作“时天圣四年岁次析木秋八月丙申”,“析木”就是用岁星纪年。

金·张从正《儒门事亲》“颐斋引曰”题作“岁在单阏chán yān阳月晦日”,“单阏”就是用太岁纪年。

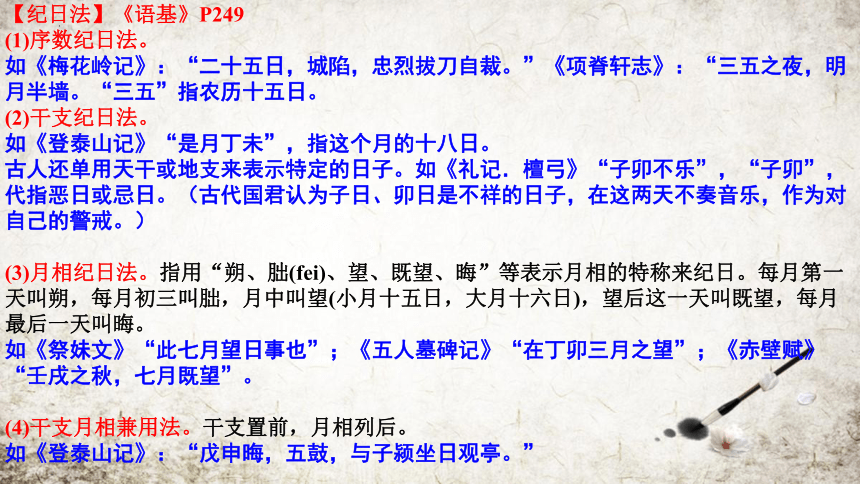

【纪日法】《语基》P249

(1)序数纪日法。

如《梅花岭记》:“二十五日,城陷,忠烈拔刀自裁。”《项脊轩志》:“三五之夜,明月半墙。“三五”指农历十五日。

(2)干支纪日法。

如《登泰山记》“是月丁未”,指这个月的十八日。

古人还单用天干或地支来表示特定的日子。如《礼记.檀弓》“子卯不乐”,“子卯”,代指恶日或忌日。(古代国君认为子日、卯日是不祥的日子,在这两天不奏音乐,作为对自己的警戒。)

(3)月相纪日法。指用“朔、朏(fei)、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。每月第一天叫朔,每月初三叫朏,月中叫望(小月十五日,大月十六日),望后这一天叫既望,每月最后一天叫晦。

如《祭妹文》“此七月望日事也”;《五人墓碑记》“在丁卯三月之望”;《赤壁赋》“壬戌之秋,七月既望”。

(4)干支月相兼用法。干支置前,月相列后。

如《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”

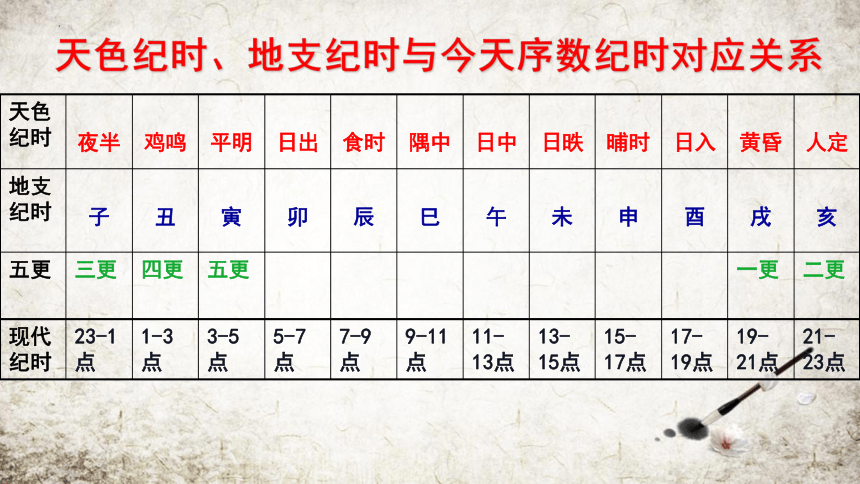

【纪时法】《语基》P250

(1)天色纪时法。古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰,它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yú)中、日中、日昳(dié太阳偏西)、晡(bū申时,即下午三点钟到五点钟的时间)时、日入、黄昏、人定。

(2)地支纪时法。以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。古天色纪时、地支纪时与今序数纪时对应关系见附表。

(3)五更报夜。

【五更】我国古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫作五更、五鼓,或称五夜。

如《孔雀东南飞》:“仰头相向鸣,夜夜达五更。”

《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”

天色纪时 夜半 鸡鸣 平明 日出 食时 隅中 日中 日昳 晡时 日入 黄昏

人定

地支纪时 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌

亥

五更 三更 四更 五更 一更 二更

现代纪时 23-1点 1-3点 3-5点 5-7点 7-9点 9-11点 11-13点 13-15点 15-17点 17-19点 19-21点 21-23点

天色纪时、地支纪时与今天序数纪时对应关系

【纪月法】

(1)序数纪月法。

如《采草药》:“如平地三月花者,深山中则四月花。”《〈指南录〉后序》“德祜二年二月”。

(2)干支纪月。如甲午月

地支纪月法。古人常以十二地支配称十二个月,每个地支前要加上特定的“建”字。

如杜甫《草堂即事》诗:“荒村建子月,独树老夫家”“建子月”按周朝纪月法指农历十一月。庾信《哀江南赋》:“以戊辰之年,建亥之月,金陵瓦解。”“建亥”即农历十月。

(3)时节纪月法。四时指春夏秋冬四季。

农历以正月、二、三月为春季,分别称作孟春、仲春、季春;以四月、五月、六月为夏季,分别称作孟夏、仲夏、季夏;秋季、冬季以此类推。欧阳修《醉翁亭记》:“风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。”“四时”指春夏秋冬。

(孟: 指农历一季的第一个月;旧时在兄弟姐妹排行的次序里代表最大的。

仲: 农历一季的第二个月;在弟兄排行里代表第二

季: 古时兄弟排行,以伯、仲、叔、季作次序,季是最小的(《语》242);

最末的(指时间):清~(清朝末年)。~春。)

(4)农历时节纪月法。农历各月还有月令别名:,如下:

正月:端月,元月,寅月 ;

二月:花月,仲阳,杏月,仲春 ;

三月:桐月,佳月,季阳,桃月

四月:梅月,清和,麦月,孟夏 ;

五月:皋月,蒲月,榴月,仲夏;

六月:积月,荷月,伏月,季夏

七月:相月,瓜月,巧月,凉月,孟秋 ;

八月:壮月,桂月,观月,仲秋;

九月:玄月,菊月,剥月

十月:阳月,良月,坤月,孟冬;

十一月:德月,葭月,龙潜,仲冬 ;

十二月:腊月,涂月,季冬

如《古诗十九首》:“孟冬寒气至,北风何惨栗。”“孟冬”代农历十月;

陶渊明《拟古诗九首》“仲春遘gòu时雨”,“仲春”代农历二月。

在古汉语中将定语移置在中心词之后的现象叫定语后置。一般有五种情况:

1)中心词+定语+者

例:

①遂率子孙荷担者三夫。《愚公移山》〈列子〉

②计未定,求人可使报秦者。

计划还没定下来,寻求可以通报秦国的人。

2)中心词+之+定语

① 居庙堂之高,则忧其民。(范仲淹《岳阳楼记》)

处在高高的庙堂(朝廷)上,就忧虑那老百姓。

②蚓无爪牙之利,筋骨之强

蚯蚓没有锋利的爪牙,坚强的筋骨

3)中心词+之+定语+者

①石之铿然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

② 马之千里者。(韩愈《马说》)——日行千里的马。

③ 疆土之新辟者,移种民以居之。(洪亮吉《治平篇》)

新开辟出来的疆土上,迁移农民让他们住在那里。

4)中心语+而+定语+者

大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤 《五人墓碑记》张溥

阉党盛行,为祸国家的时候,能不改变自己志向的官员,四海之内,能有几人

5)中心词+数量词(定语)

我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

1、宋人有善为不龟手之药者。

宋国有一个善于制作防止皮肤冻裂的药的人

2、持节送匈奴使留在汉者

持旄节护送扣留在汉的匈奴使者回国

3、鸟兽之害人者消,然后得平土而居。

害人的鸟兽就消失了,这样之后人们能够以在平地上居住。

4、太子及宾客知其事者。

太子和知道这件事的宾客。

5、生长松之千尺

长成挺拔千尺的苍松。

6、固国不以山河之险,威天下不以兵戈之利。

巩固国防不用险要的地势,在天下建立威信不用强大的兵力。

7、时大风雪,人马冻死者相望。

正是大风大雪,冻死的人和马互相看着

8.凌万顷之茫然;

【乎】(一)用作语气助词。

1.表疑问语气。可译为"吗""呢"。

①儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)

2.表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。

①吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)

3.表测度或商量语气,可译为"吧"。

①日食饮得无衰乎(《触龙说赵太后》)

您每天的饮食该不会减少吧

⒋用在句末,表示祈使,相当于“吧”。

①《冯谖客孟尝君》:“长铗归来乎﹗出无车。”

长剑呀,我们还是回去吧,出门没有车坐。”

⒌用在句末,表示感叹,相当于“啊”、“呀”。

①《捕蛇者说》:“孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎﹗”

谁知道苛捐杂税的毒害比这种毒蛇的毒害更厉害呢!

⒍用在句中,表示停顿或舒缓。

知不可乎骤得

(我)知道这些不可能屡屡得到

(二)<介>相当于“于”。在文中有不同的翻译。

⒈介绍处所、方向、时间。译为“在”、“由”等。

①《赤壁赋》:“相与枕藉乎舟中。”

②《师说》:“生乎吾前。”

③醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(《岳阳楼记》)(乎:于)

⒉介绍比较对象。译为“与”、“对”、“比”。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾 (《师说》)

(前一个“乎”:在;后一个“乎”:比。)

⒊介绍依凭的条件。

《庖丁解牛》:“依乎天理”

依照牛的生理上的天然结构

⒋介绍动作行为的对象。

《劝学》:“君子博学而日参乎己。”

(三)可作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙(《赤壁赋》)

浩浩淼淼好像乘风凌空而行,并不知道到哪里才会停栖,飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起,羽化成仙进入仙境。

月白风清 水天相连

时间、地点、人物、事件

清风徐来 水波不兴

景色1

活动 :举酒属客 诵歌

东山之上 斗牛之间

白露横江 水光接天

景色2

活动:纵 凌

感受:遗世独立 羽化登仙

情感基调 “乐”

叙事

主客夜游

泛舟赤壁

写景

月夜壮景如诗如画

抒怀

良辰

美景

乐事

赏心

七月既望

清风、明月

碧水、薄雾

荡舟、饮酒

知己、诵诗

悠然、逍遥

快乐、惬意

除却诗书何所癖;独于山水不能廉。——清·鄂尔泰撰

第二段

1.本段分几个层次?

2.歌词中的美人指什么?歌词代表了诗人怎样的情怀?

3.作者是怎样描写箫声之悲的?

4.本段在全文结构上起了怎样的作用?

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

文本探究

划分本段层次,体会所呈现的情感。

乐

悲

承上启下的过渡作用,情感上由乐转悲。

作者的歌声

客人的箫声

文本探究

赏析苏轼所唱之歌声。

“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”

高洁的品性

贤君明主

香草

美人

香草美人最早出自屈原《离骚》:

1、高洁的品质

2、圣明的君主

3、美好的理想

音乐描写的手法:

1.正侧结合

2.虚实结合(想象)

3.比喻

4.通感

5.排比

6.对偶

7.夸张

化抽象为具体,化无行为有形,从不同角度生动形象地刻画了箫声的悲咽低回。使读者如闻其声,如见其形。引发了读者的想象和联想。句式整齐,富有音乐美。

通感

通感修辞格又叫“移觉”,是将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉,通过比喻或修辞沟通起来的一种修辞手法。通感可分为形容的通感和比喻的通感。

形容的通感:你笑得很甜。

比喻的通感:荷塘里传来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

2012,北京卷 柳堤 (明) 金 銮

春江水正平,密树听啼莺。十里笼睛苑,千条锁故营。

雨香飞燕促,风暖落花轻。更欲劳攀折,年年还自生。

雨本无香味,但诗人在“雨香飞燕促”中却说雨“香”,这是用嗅觉来表达触觉和视觉的修辞方法。下列诗句中“香”字的运用和本诗类似的两项是(4分)

DE

A. 花经宿雨香难拾,莺在豪家语更娇。(唐 郑谷《阙下春日》)

B. 蒹葭影里和烟卧,菡萏( [hàn dàn 荷花的别称)香中带雨披。(宋 杨朴《莎衣》)

C.几经夜雨香犹在,染尽胭脂画不错。(宋 刘子翚《海棠花》)

D、燕子来时春雨香,燕子去时秋雨凉。(元·杨维桢《燕子辞》)

E、 映日暖云流似水,浥尘香雨润如膏。(明 邱睿《都城春日》)

例:最爱东山晴后雪二绝句 杨万里

只知逐胜忽忘寒,小立春风夕照间。

最爱东山晴后雪,软红光里涌银山。

“软”字以触觉写视觉,生动地写出了夕阳余晖可感可触、柔和温暖的独特美感;

与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛 李白

一为迁客去长沙, 西望长安不见家。

黄鹤楼中吹玉笛, 江城五月落梅花。

本诗后两句历来为评论家所称道,请选择一个角度简要赏析。

【注释】①这是李白流放夜郎经过武昌时游黄鹤楼所作。②落梅花:古代有笛曲《梅花落》,诗人这里有意用作“落梅花”。

参考示例:(1)“江城五月落梅花”一句运用了通感的修辞手法,把听到的《梅花落》的笛声转化为漫天飘落的梅花形象,化无形之声为有形之象(2分)形象具体地抒写了迁谪的冷落凄凉之感。(2分)

(2)后两句诗人借联想(或想象)手法,(2分)由听到的《梅花落》的笛声联想(或想象)到漫天飘落的梅花,形象具体地抒写了冷落凄凉之感。(2分)

常见通感类型

一视觉与听觉间的通感。

1、以视觉表现听觉:(化无形为有形)

郎士元《听邻家吹笙》:“凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。”

2、以听觉表现视觉:(写出动态感......)

红杏枝头春意闹

二、听觉和嗅觉

“佳人抚琴瑟,纤手清且闲。芳气随风结,哀响馥若兰。”陆机《拟西北有高楼》

三、视觉和嗅觉

雨香飞燕促 《 柳堤》 金 銮

四、触觉与听觉

“寒磬满空林。”刘禹锡《秋日登吴公台上寺远眺》

“歌台暖响,春光融融”

高台上传来歌声,使人感到暖意,如同春天一般温暖;

五、触觉与视觉

“天阶夜色凉如水。” 杜牧 《秋夕》

“舞殿冷袖,风雨凄凄”

大殿里舞袖飘拂,使人感到寒气,仿佛风雨交加那样凄冷。

一、眼前为实 想象(联想、设想、幻想)为虚

例:舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

琅琊溪①[宋]欧阳修

空山雪消溪水涨,游客渡溪横古槎②。

不知溪源来远近,但见流出山中花。

【注】 ①此诗写于作者被贬滁州(在今安徽省境内)期间。琅琊溪在滁州琅琊山。②槎(chá):这里指拼扎而成的简易木桥。

(2)请从虚实结合的角度对诗中三、四两句进行赏析。(4分)

答:实写山花随流水流出的景象;虚写山中的春意,以及溪源之远,溪流的曲折,虚实结合,激发了读者的想象,丰富了画面的内涵。

二、梦境、仙境、传说、神话

梦境:夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。——苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

仙境:①青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。《梦游天姥吟留别》

②忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。中有一人字太真,雪肤花貌参差是。《长恨歌》

神话、传说:女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。—李贺《李凭箜篌引》

三、现在为实,过去将来为虚

过去:《念奴娇赤壁怀古》眼前之景:实

周瑜:虚

(遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。)

将来(设想):①何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”

想象未来一天与妻子团圆,“共剪西窗烛”时再回忆起今晚巴山夜雨的情景。

②念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

四、己方为实 对方为虚

对写

①月夜 杜甫 (唐代)

今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。

注释:鄜州:今陕西省富县。当时杜甫的家属在鄜州的羌村,杜甫在长安。

②邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,

抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,

还应说着远行人。

除夜作 高适

旅馆寒灯独不眠,

客心何事转凄然

故乡今夜思千里,

愁鬓明朝又一年。

景物为实 情感哲理为虚

初入淮河四绝句(三) 杨万里

两岸舟船各背驰,波痕交涉亦难为。

只余鸥鹜无拘管,北去南来自在飞。

注:淳熙十六年十二月,金人派遣使者来南宋贺岁,杨万里奉命送金使北返途中,来到原为北宋腹地,现已成为宋、全国界的淮河时,感慨万端,作诗以抒怀。

请从“虚实”关系的角度赏析这首诗。

【答案】前两句实写淮河两岸舟船背驰、波痕接触也难以做到,虚写作者对国家南北分离的痛苦与无奈;

后两句实写鸥鹜可以南北自由飞翔,虚写作者对国家统一、人民自由往来的强烈愿望。

虚实结合作用:

丰富画面 ,拓宽意境,渲染强化情感。

前后对比(昔盛今衰,怀古伤今)

例:《雨霖铃》

1、丰富了诗歌离别的内容。

2、拓宽了诗歌凄清的意境。(前面眼见之景已经很萧瑟了)

3、渲染强化了诗人与恋人离别的伤感、孤独、无奈的感情,为读者提供了广阔的审美空间。

念奴娇 登石头城①萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫②,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。

【注】①石头城:即金陵城,昔为六朝都城。②离宫,皇帝在京城以外的宫室。

本词成功地运用了虚实结合的表现手法来创设意境,请结合上片或下片作简要赏析。(5分)

答:上片:实写了石头城天地无物、惟有青山如壁的空旷寂寥之景;(2分)虚写了昔日战争连年的激烈残酷、豪杰消逝的苍凉悲壮之景。(2分)虚实结合使意境更深远,情感更深沉。(1分)

下片:实写了离宫荒凉破败,辇路芳草萋萋,松径寂静无人,鬼火高低明灭,秦淮一片明月的空冷阴森之景;(2分)虚写了歌女在歌舞中、酒樽前、明镜里青春渐逝的孤寂凄惨。(2分)虚实结合使意境更深远,情感更深沉。(1分)

(指出实写、虚写的内容的各1分;有结合诗句简析的各1分,有虚实结合的表达效果的1分。)

正侧结合:

1.问:怎么描写:一个人、某一个物(如山静、花、楼高等)

(怎么写景,先考虑写景手法)

2.物:正面:外在:形、声、色、味

侧面:冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘

夜宿山寺 李白

危楼高百尺,手可摘星辰。

不敢高声语,恐惊天上人。

3.人:(1)正面描写:

①外貌、语言、动作、神态、心理

②细节:两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

③其他:漫画式喜剧性的讽刺手法,寓庄于谐(《装在套子里的人》),抑扬《借钱》

(2)侧面描写:①环境(自然、社会)(鲁四老爷的书房)

②别人的衬托、对比

③他人的评述、反应。

细节描写,就是文学作品中最有情趣、最耐人寻味、最能引起人们想象的片刻;所谓细节描写是指文学作品中对人物动作、语言、神态、心理、外貌以及自然景观、场面气氛等细小环节或情节的描写

两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

细节描写

画堂春 秦观

落红铺径水平池,弄晴小雨霏霏。 杏园憔悴杜鹃啼,无奈春归!

柳外画楼独上,凭栏手捻花枝。放花无语对斜晖,此恨谁知?

【注】捻(niān)持取、捻弄。

“凭栏手捻花枝”“放花无语对斜晖”两句主要是使用了什么表现手法,表现了词中人物的怎样的感情变化?(4分)

(第一步,手法): 主要是使用细节描写(动作)手法。

(第二步,具体分析)词人用“捻花”“放花”两个细节,写出了中人物斜倚栏杆,手中捻弄着花枝,放下花枝,面对着日落西山的太阳,默默无语的情态,

(第三步,情感意义)

表现了表现了词中人物由爱春、伤春(惜春)到无奈春归的感情变化。写出对美好年华的眷恋和韶华将逝的伤感。

约客 / 有约 宋代:赵师秀

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花

“闲敲棋子”虽是诗人一个小小的动作,却将诗人的心理刻画得细致入微。请结合全诗作简要的赏析。

答:末句“闲敲棋子”是一个细节描写。诗人约客下棋,可是时间已过夜半,客人还未到来,诗人百无聊赖之际,有意无意地拿起棋子在棋盘上敲打,将灯花都震落了。这一细节貌似闲暇,实则反映出诗人内心的焦躁烦闷。

与颜钱塘①登樟亭望潮作 孟浩然

百里闻雷震,鸣弦暂辍弹。 府中连骑出,江上待潮观。

照日秋云迥,浮天渤澥②宽。 惊涛来似雪,一坐凛生寒。

[注] ①颜钱塘:指钱塘县令颜某,古人习惯以地名称该地行政长官。②渤澥:渤海的古称。

本诗与宋代潘阆[láng]的《酒泉子·长忆观潮》词,被评家誉为咏钱塘潮的“双璧”。本诗是怎样表现钱塘潮的?请结合本诗分析。(6分)

答:①正侧结合。正面描写:潮声如雷霆之音,潮水似雪之色、形态。

侧面描写:通过观潮的人来侧面表现钱塘潮,写人们听潮、出观、待潮、观潮、观感,

正侧结合,层层渲染,来表现钱塘潮的雄奇伟丽。

②听觉、视觉和触觉结合。“百里闻雷震”是听觉“,“惊涛来似雪”是视觉“一坐凛生寒”是触觉。多感官相结合表现钱塘潮声势巨大,惊心动魄,使人身临其境。

③比喻。“惊涛来似雪”通过比喻手法,正面描绘江潮涌来喷雪溅珠的情景,令人惊心动魄。

酒泉子·长忆观潮 [宋]潘阆

长忆观潮,满郭人争江上望。

来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。

别来几向梦中看,梦觉尚心寒。

(1)这首<酒泉子·长忆观潮>描写了钱江涌潮的壮丽景象,既有直接描写,也有间接描写,请结合全词作简要分析。

答案:(1)间接描写:开头部分描写人们倾城而出,到钱江边争碧潮涌的盛况,侧面衬托了江潮的壮观景象,为写钱塘潮作铺垫。

结尾处,写梦醒后仍觉心有余悸,从侧面来珙托潮水的雄壮气象。

直接描写:中间部分运用比喻、夸张、视觉和听觉的手法表现钱江潮排山倒海的磅礴气势。

①比喻、夸张:“万面鼓声中”将江潮之声比作鼓声;“沧海尽成空”运用夸张的手法,写出钱塘江江潮排山倒海的磅礴气势,生动形象写出大潮壮观奇景。

②视觉和听觉两个方面来写观潮的。词人绘声绘色,描述观潮人人山人海,争先恐后的场面,表现潮水汹涌澎湃,排山倒海的气势以及传达潮声声如雷鸣,震人心魄的声威,使人身临其境。

(2)请简要分析词中的“弄潮儿”形象。

钱江潮水排空而来,汹涌澎湃,弄潮儿却在惊涛骇浪中踏浪立涛、履险如夷,连手中的红旗都未被打湿,表现出英勇无畏、奋力拼搏的豪迈气概。

常见修辞:

描写类:比喻,比拟(拟人、拟物),通感,夸张,借代

共性作用:生动形象写出事物某种特点。

句式类:对偶,排比,反复,设问,反问

共性特点:突出强调。

双关:语义双关:堪恨西风吹世换。

谐音双关:春蚕到死丝方尽

如何描写音乐(手法):

正面描写:比喻、通感等

侧面描写:人、物、环境(不觉碧山暮,秋云暗几重。)

虚实结合

“一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,造酒试验家,一个工程师,一个憎恨清教徒主义的人,一个瑜珈修行者,佛教徒,巨儒教育家,一个皇帝的秘书,酒仙,厚道的法官,一位在政治上专唱反调的人,一个月夜徘徊者,一个诗人,一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部。……” ——《苏东坡传·序》

林语堂曾这样评价过一位古人:

苏轼

李白、杜甫、韩愈

韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵

苏辙 王安石 曾巩

唐宋八大家(文)

辛弃疾

苏辛(词)

黄庭坚 米芾 蔡襄

苏黄米蔡(书法)

李杜韩苏(诗)

开创了湖州画派

苏轼( 1036 一 1101),字子瞻,号东坡居士。

苏轼的枯木怪石图

竹石图

仁宗之世,号为多士,三世子孙,赖以为用。

将庐山写得最有韵味的诗是苏东坡;将西湖写得最为传神的诗也是苏东坡;而中秋,自有了苏东坡大醉而作,其他便都“余词尽废”。……他一戏墨,就创立了中国文人画;他一写字,就有着惊世的书法流芳千古;他一好吃,就传出“东坡肉”、“东坡饼”诸类佳肴;他一穿戴,就使“东坡帽”、“东坡屐”民间长存;他一说笑,就让和尚成为名僧……如此等等,仿佛只要苏东坡稍一动弹,就会留下一道浓重的文化色彩。——方方《喜欢苏东坡(节选)》京城---杭州---密州(山东)---徐州(江苏省)---湖州(浙江)---黄州(湖北)--颖州(安徽)—定州(江苏)--定州(河北)--惠州(广东)---儋州(海南)--常州 (江苏省 )

屡遭贬谪 辗转万里

苏轼21岁(1057)进士及第,宋神宗时在杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知颍州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

作者简介

曲折的一生

本文写作于1082年。“乌台诗案”是中国历史上著名的莫须有的文字狱。

苏轼以才华横溢而得到宋神宗的赏识,但是,他在政治上坚决反对王安石的变法,写了一些诗文以揭露社会的黑暗和讽刺新法的弊端。一群大大小小的文化官僚硬说苏东坡在很多诗中流露了对政府的不满和不敬,方法是对他诗中的词句和意象作上纲上线的推断和诠释,搞了半天连神宗皇帝也不太相信,在将信将疑之间几乎不得已地判了苏东坡的罪。

苏轼被捕下狱,受尽严刑拷打,差点被判处死刑。最后,因为朋友营救,苏轼免了死罪,贬到黄州。苏轼住在黄州东坡,过着十分艰苦的生活。出狱后,被贬黄州团练副使。

(注:乌台,指的是御史台,是专任弹劾百官的中央机关。据《汉书》记载,御史台中有柏树,野乌鸦数千栖居其上,故称御史台为“乌台”,亦称“柏台”。“乌台诗案”由此得名。)

批评苏东坡的言论为什么会不约而同地聚合在一起呢?我想最简要的回答是他弟弟苏辙说的那句话:

“东坡何罪?独以名太高。"

——余秋雨《东坡突围》

君

君门深九重,坟墓在万里。

宾语前置

(一)动词的宾语前置:

1、否定句中代词作宾语(否定副词:不 弗 未 非 否 毋 莫 无)

代词:

人称代词:《语基》P351

第一人称:吾、余、予、我、己

第二人称:汝(女)、尔(而)、若、乃

第三人称:之、其、彼、厥、渠

指示代词:可代人、事、物 译为:这(里/个/样/些)、那(里/个/样/些)

是、此、斯、兹、之、然、彼、其、夫

虚指代词:或、某

宾语前置

(一)动词的宾语前置:

1、否定句中代词作宾语(否定副词:不 弗 未 非 否 毋 莫 无)

例:①古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼

正常语序:不欺余

2、疑问句中,疑问代词作宾语

疑问代词:何(什么、怎么、哪里、为什么) 安(哪里) 孰 谁 曷 胡 奚(什么、为什么、哪里) 恶(什么、怎么) 焉(哪里、怎么)

例:①沛公安在?……

正常语序:在安? 在哪里?

(二)介词的宾语前置

1.疑问句中疑问代词做宾语,一般放在介词前

例:微斯人,吾谁与归?

正常语序:吾与谁归?

2.“以” 宾语+以

例:①夜以继日 ②全石以为底。 (《小石潭记》)

正常语序:“以全石为底”,可译为“用整块石头作为潭底”。

3、方位名词作宾语

例:项王、项伯【东向】坐 正常语序:向东

(三)特殊

自+动词 自刺

见+动词 (见:我) 见背 见谅 见笑

相+动词 好自相扶将 正常语序:好自扶将相

(四)其他,表强调

①万里赴戎机,关山度若飞。(《木兰诗》)

1、臣实不才,又谁敢怨?

我实在是没有才能,(但是)又能埋怨谁呢

2、日月逝矣,岁不我与。

日月流逝, 时岁不等我。 与:等待

3、雷以动之,风以散之,雨以润之。

用雷来震动万物,用风来驱散万物,用水来润泽万物

4、譬若以肉投馁虎,何功之有哉!

这好比把肉投给饥饿的老虎,能有什么功效呢? 馁①饥饿②空虚、失去勇气、缺乏信心。

5、国胡以相恤?

国家该用什么来救济(百姓)呢?

6、吾子( 吾子,古时对人的尊称,可译为“您” )未之思也。

您是没有想过这个问题啊。

7、我无尔诈,尔无我虞。

我不欺诈你,你也不欺骗我。 虞:欺骗。(尔虞我诈) 不虞之誉:没有意料到的赞扬。.忧虑:兴修水利,水旱无~。

8、富者曰:“子何恃而往?”

富和尚说:“您凭借什么去呢?”

9、子于父母,唯其疾是忧。

子女对于父母,最大的忧虑就是担心他们的身体。

10、江汉以濯之,秋阳以曝之。

用江汉的水清洗过,又在夏天的太阳下曝晒过

第三段

因何而悲?

一悲:人生虚无

二悲:人生短暂,

三悲:人的渺小。

四悲:怀才不遇

通览第四段

1.对照课下注释理清本段大意。

2.作者在本段通过两对矛盾进行说理,是哪两对?请你找出来。

变与不变

取与不取

苏轼是如何化解“三悲”?请大家用“变”与“不变”,“取”与“不取”的道理帮助他释怀。

一悲:人生虚无。

(提示:人生是否真的没有意义?虽最终都是化为一抹尘土,但是不是所有人都什么痕迹都没留下?)

二悲:人生短暂。

(提示: 既然人生是短暂的,我们是否在有限的生命内及时行乐算了?)

三悲:怀才不遇

(作为贬谪之人的苏轼的处境有没有可能会有变化?目前他应该选取什么聊以自慰,又应该摒弃什么呢?)

一悲:人生虚无。

二悲:人生短暂。

三悲:怀才不遇

化 解

一解:人虽逃不过的生老病死的宿命,但作品、思想、精神等却是永恒的,能流传后世。

二解:生命虽然短暂,但可增加生命的宽度。

三解:既然功名利禄不属于自己,就不要强求,享受大自然中的宝藏也会很快乐;

现在虽然被贬,但有可能会重新受到赏识。不变的是“达则兼济天下”的抱负和对生活的热爱。

释怀

儒

释

道

思

想

精

髓

一、文化主旨 (割肉饲鹰和以身饲虎)

儒家:进取文化。道家:自然文化。佛家:奉献文化。

二、人生观

儒家:积极进取、展现才华、拼搏奋斗、建功立业。

道家:顺其自然、淡泊名利、清静无为、自我完善。

佛家:慈悲为怀、普度众生、先人后己、无私奉献。

三:哲学倾向

儒家文化:入世哲学。

道家文化:出世哲学。

佛家文化:以出世的思想,做入世的事业。

他的思想出入儒道,杂染佛禅,

积极入世

经世致用,

关注社会民生

自然随性

清静无为

随缘

超然物外 淡泊名利

以出世的态度做人,

以入世的态度做事。

穷则独善其身,达则兼济天下

苏轼其人其思想

诗词文赋、书法、绘画样样精通。老庄哲学,儒释道思想。

入世:怀才不遇;积极进取.

出世:逃避现实,寄情山水。

儒,道,禅思想的融合

面对人生的不幸,苏轼把儒家固穷的坚毅精神,老庄轻视有限时空和物质环境的超越态度以及禅宗以平常心对待一切变故的观念有机地结合起来.

所以苏轼执著于人生而又超然物外

①净洗铛,少著水,柴头罨(yǎn覆盖)烟(不冒火苗的虚火)焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。

——苏轼《猪肉颂》

②罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

——苏轼《惠州一绝 食荔枝》

③“土人顿顿食薯芋,荐以熏鼠烧蝙蝠。”

——苏轼《闻子由瘦》

东坡肉

东坡巾

东坡井

(海南儋州)

秧船(惠州、徐州、密州)

宋时在广东一带盛行的插秧工具,便于在泥水上快速滑行前进,提高劳作速度。

东坡帽(惠州、儋州)

由苏东坡改造后的斗笠,头顶处尖便于雨水滑落。帽沿四周还可以围有黑布,以防阳光刺眼影响劳动。

东坡操:

你拍一,我拍一,一直拍到七十七;深呼吸,下蹲起,十点十分去看戏。

“十点十分去看戏”对颈椎也特别好。双臂向身体两侧伸开,和地面平行,类似钟表九点一刻时时针与分针的位置,然后双臂同时向十点十分的位置抬起,再回落到九点一刻的位置。重复这个动作,连续做20~30次,腰肌、背肌、胸肌、颈部肌肉都能得到锻炼。

此外,在农田水利、教育、音乐、医药、数学、金石、美学、烹饪等方面都有重要成就。

自题金山画像

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

贬到杭州,他说:

“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到黄州,他说:

“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到惠州,他说:

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋州,他说:

“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

世界上只有一种真正的英雄主义,那就是看清生活的真相之后,依然热爱生活。——罗曼罗兰的《米开朗基罗传》

主和客其实是苏轼人生的两个层面:

1、客

——作为儒者的苏轼——悲观——人生短暂,生命渺小

2、主

——作为道者的苏轼——达观——因缘自适,随遇而安

平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答。” ------苏轼《答李端叔书》

“此心安处是吾家”

“眼前见天下无一不是好人”

第五段

简单之极,平常之极

(想象当时情形,再现彼时主客神情)

吃得精光,狼吞虎咽,凌乱 狼藉 互相枕着靠着 不太雅(文质彬彬然后君子)

耐人寻味 意味无穷

不拘小节 、随心所欲、不受世俗礼节束缚

放浪不羁

表达了一种放浪形骸于山水之间的旷达情怀。

余秋雨《苏东坡突围》

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果-- 引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道的光线射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

念奴娇 登石头城①萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫②,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。

注①石头城:即金陵城,昔为六朝都城。②离宫,皇帝在京城以外的宫室。

本词成功地运用了虚实结合的表现手法来创设意境,请结合上片或下片作简要赏析。

答:上片:实写了石头城天地无物、惟有青山如壁的空旷寂寥之景;

虚写了昔日战争连年的激烈残酷、豪杰消逝的苍凉悲壮之景。

虚实结合使意境更深远,情感更深沉,

抒发对世事(历史)变迁、昔盛今衰的悲哀;

对战争残酷的心痛;

对自然永恒、物是人非/人生短暂的无奈;

世事(历史)沧桑/盛衰无常,让人倍加感伤

念奴娇 登石头城①萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫②,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。

注①石头城:即金陵城,昔为六朝都城。②离宫,皇帝在京城以外的宫室。

下片:实写了离宫荒凉破败,辇路芳草萋萋,松径寂静无人,鬼火高低明灭,秦淮一片明月的空冷阴森之景;

虚写了歌女在歌舞中、酒樽前、明镜里青春渐逝的孤寂凄惨。

虚实结合使意境更深远,情感更深沉,古今对比,

抒发对青春易逝的感伤、昔盛今衰的悲哀。

(指出实写、虚写的内容的各1分;有结合诗句简析的各1分,有虚实结合的表达效果的1分。)

(2)作者在词中抒发了哪些感慨,请分条概括并简要分析。

答:

①对世事(历史)变迁/昔盛今衰的悲哀.曾经的繁华六朝,现已成空荡的江山;曾经的行宫内院,早已是芳草萋萋.世事(历史)沧桑/盛衰无常,让人倍加感伤.

②对自然永恒、物是人非/人生短暂的无奈.曾经的江山明月离宫依旧存在,而曾经的豪杰宫人却已随时光流逝而“消磨”,一片空冷孤寂,让人顿觉自然永恒、人生短暂.

③对战争残酷的心痛.战火纷飞,摧毁了往日的繁华,只剩下生灵涂炭,白骨遍野,让人心痛.

④对青春易逝的感伤.多少美丽如花的歌舞粉黛,对镜施粉理鬓,却又青丝变白发,消磨了青春美丽,这应该是诗人对自已也是对世人青春易逝的感伤.

盖

①吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣(《项脊轩志》) (名词,伞盖)

②枝枝相覆盖,叶叶相交通(《孔雀东南飞》) (覆盖、遮盖)

③盖余所至,比其好游者尚不能十一(《游褒禅山记》) (大概)

④善始者实繁,克终者盖寡(《谏太宗十思疏》) (大概)

⑤不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完(《六国论》) (大概因为)

⑥今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也 (大概因为)

⑦余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李勃之陋也 (因为)

盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎 (连词,假若)

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也 (句首发语词)

乃悟前狼假寐,盖以诱敌(《狼》) (大概,引申为原来)

赤壁赋

赤壁赋 苏轼

赋的文体

赋是我国古代的一种文体,介于诗和散文之间,类似于后世的散文诗。

赋的特点

一、语句上以四、六字句为主,句式错落有致并追 求骈偶;

二、语音上要求声律和谐

三、文辞上讲究藻饰和用典。

四、内容上侧重于写景,借景抒情。

赋的发展

汉代大赋:铺张扬厉,被称为大赋。

四大家:司马相如、扬雄、班固、张衡

六朝律赋:注重对仗工整,字句整饬,被称为律赋

宋代文赋:介乎诗和文之间,突破声律各种限制,整散结合,灵动灵活,叫做文赋。

《赤壁赋》是宋代文赋的代表。

中国古代赋体,常用主客之间相互问答、最终抑客而扬主的表现手法。

《前赤壁赋》也继承了这一表现手法,这里的主客双方,其实是作者为展开辩论而虚设的两个思想对立方面,主客驳难就是作者内心矛盾斗争的独白。

品读正音

壬戌 桂棹 余音袅袅

幽壑 嫠妇 山川相缪

舳舻 愀然 旌旗

酾酒 横槊 渔樵

扁舟 匏樽 蜉蝣

无尽藏 狼籍 枕藉

rén xū

zhào

niǎo

hè

lí

liáo

zhú lú

qiǎo

shuò

páo

piān

fú yóu

shī

jīng

qiáo

zàng

jí

jiè

通读全文,从原文中找出表示苏子与客感情的词语,分析他们在游赤壁时心情是如何变化的。

通读全文,从原文中找出表示苏子与客感情的词语,分析他们在游赤壁时心情是如何变化的。

乐——悲——喜

(乐甚)——(愀然、悲风)——(喜而笑)

第一段向我们展现了一个充满诗情画意的境界,

(用原文回答)

1.本段哪几句写景?

2.在美景中苏轼做了什么?

3.感受如何?

【纪年法】p249《语基》

(1)干支纪年法。近世还常用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”、“戊戌变法”、“庚子赔款”、“辛丑条约”、“辛亥革命”。(2)年号纪年法。汉武帝起开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。如《岳阳楼记》“庆历四年春”等。

(3)王公即位年次纪年法。《廉颇蔺相如列传》:“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”

(4)年号干支兼用法。纪年时皇帝年号置前,干支列后。如《扬州慢》“淳熙丙申”,“淳熙”为南宋孝宗赵昚(shèn)年号,“丙申”是干支纪年;《核舟记》“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年。

(5)生肖纪年

十二生肖之说起于东汉,汉前未见记载。生肖可以用来推算一个人的年龄、出生的年份,历史上也使用过生肖纪年法。

如元代就有“泰定鼠儿年”(泰定是元泰定帝的年号,鼠儿年即甲子,为公元1324年)的记载。

(6)星岁纪年

战国时代,天文占星家根据天象纪年,有所谓星岁纪年法。星指岁星(即“木星”),岁指太岁(古代天文占星家设想出的假岁星,又叫岁阴、太阴)。故有岁星纪年法和太岁纪年法。

宋·夏竦《铜人腧shù穴针灸图经·序》题作“时天圣四年岁次析木秋八月丙申”,“析木”就是用岁星纪年。

金·张从正《儒门事亲》“颐斋引曰”题作“岁在单阏chán yān阳月晦日”,“单阏”就是用太岁纪年。

【纪日法】《语基》P249

(1)序数纪日法。

如《梅花岭记》:“二十五日,城陷,忠烈拔刀自裁。”《项脊轩志》:“三五之夜,明月半墙。“三五”指农历十五日。

(2)干支纪日法。

如《登泰山记》“是月丁未”,指这个月的十八日。

古人还单用天干或地支来表示特定的日子。如《礼记.檀弓》“子卯不乐”,“子卯”,代指恶日或忌日。(古代国君认为子日、卯日是不祥的日子,在这两天不奏音乐,作为对自己的警戒。)

(3)月相纪日法。指用“朔、朏(fei)、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。每月第一天叫朔,每月初三叫朏,月中叫望(小月十五日,大月十六日),望后这一天叫既望,每月最后一天叫晦。

如《祭妹文》“此七月望日事也”;《五人墓碑记》“在丁卯三月之望”;《赤壁赋》“壬戌之秋,七月既望”。

(4)干支月相兼用法。干支置前,月相列后。

如《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”

【纪时法】《语基》P250

(1)天色纪时法。古人最初是根据天色的变化将一昼夜划分为十二个时辰,它们的名称是:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅(yú)中、日中、日昳(dié太阳偏西)、晡(bū申时,即下午三点钟到五点钟的时间)时、日入、黄昏、人定。

(2)地支纪时法。以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。古天色纪时、地支纪时与今序数纪时对应关系见附表。

(3)五更报夜。

【五更】我国古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫作五更、五鼓,或称五夜。

如《孔雀东南飞》:“仰头相向鸣,夜夜达五更。”

《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”

天色纪时 夜半 鸡鸣 平明 日出 食时 隅中 日中 日昳 晡时 日入 黄昏

人定

地支纪时 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌

亥

五更 三更 四更 五更 一更 二更

现代纪时 23-1点 1-3点 3-5点 5-7点 7-9点 9-11点 11-13点 13-15点 15-17点 17-19点 19-21点 21-23点

天色纪时、地支纪时与今天序数纪时对应关系

【纪月法】

(1)序数纪月法。

如《采草药》:“如平地三月花者,深山中则四月花。”《〈指南录〉后序》“德祜二年二月”。

(2)干支纪月。如甲午月

地支纪月法。古人常以十二地支配称十二个月,每个地支前要加上特定的“建”字。

如杜甫《草堂即事》诗:“荒村建子月,独树老夫家”“建子月”按周朝纪月法指农历十一月。庾信《哀江南赋》:“以戊辰之年,建亥之月,金陵瓦解。”“建亥”即农历十月。

(3)时节纪月法。四时指春夏秋冬四季。

农历以正月、二、三月为春季,分别称作孟春、仲春、季春;以四月、五月、六月为夏季,分别称作孟夏、仲夏、季夏;秋季、冬季以此类推。欧阳修《醉翁亭记》:“风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。”“四时”指春夏秋冬。

(孟: 指农历一季的第一个月;旧时在兄弟姐妹排行的次序里代表最大的。

仲: 农历一季的第二个月;在弟兄排行里代表第二

季: 古时兄弟排行,以伯、仲、叔、季作次序,季是最小的(《语》242);

最末的(指时间):清~(清朝末年)。~春。)

(4)农历时节纪月法。农历各月还有月令别名:,如下:

正月:端月,元月,寅月 ;

二月:花月,仲阳,杏月,仲春 ;

三月:桐月,佳月,季阳,桃月

四月:梅月,清和,麦月,孟夏 ;

五月:皋月,蒲月,榴月,仲夏;

六月:积月,荷月,伏月,季夏

七月:相月,瓜月,巧月,凉月,孟秋 ;

八月:壮月,桂月,观月,仲秋;

九月:玄月,菊月,剥月

十月:阳月,良月,坤月,孟冬;

十一月:德月,葭月,龙潜,仲冬 ;

十二月:腊月,涂月,季冬

如《古诗十九首》:“孟冬寒气至,北风何惨栗。”“孟冬”代农历十月;

陶渊明《拟古诗九首》“仲春遘gòu时雨”,“仲春”代农历二月。

在古汉语中将定语移置在中心词之后的现象叫定语后置。一般有五种情况:

1)中心词+定语+者

例:

①遂率子孙荷担者三夫。《愚公移山》〈列子〉

②计未定,求人可使报秦者。

计划还没定下来,寻求可以通报秦国的人。

2)中心词+之+定语

① 居庙堂之高,则忧其民。(范仲淹《岳阳楼记》)

处在高高的庙堂(朝廷)上,就忧虑那老百姓。

②蚓无爪牙之利,筋骨之强

蚯蚓没有锋利的爪牙,坚强的筋骨

3)中心词+之+定语+者

①石之铿然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

② 马之千里者。(韩愈《马说》)——日行千里的马。

③ 疆土之新辟者,移种民以居之。(洪亮吉《治平篇》)

新开辟出来的疆土上,迁移农民让他们住在那里。

4)中心语+而+定语+者

大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤 《五人墓碑记》张溥

阉党盛行,为祸国家的时候,能不改变自己志向的官员,四海之内,能有几人

5)中心词+数量词(定语)

我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

1、宋人有善为不龟手之药者。

宋国有一个善于制作防止皮肤冻裂的药的人

2、持节送匈奴使留在汉者

持旄节护送扣留在汉的匈奴使者回国

3、鸟兽之害人者消,然后得平土而居。

害人的鸟兽就消失了,这样之后人们能够以在平地上居住。

4、太子及宾客知其事者。

太子和知道这件事的宾客。

5、生长松之千尺

长成挺拔千尺的苍松。

6、固国不以山河之险,威天下不以兵戈之利。

巩固国防不用险要的地势,在天下建立威信不用强大的兵力。

7、时大风雪,人马冻死者相望。

正是大风大雪,冻死的人和马互相看着

8.凌万顷之茫然;

【乎】(一)用作语气助词。

1.表疑问语气。可译为"吗""呢"。

①儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)

2.表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。

①吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)

3.表测度或商量语气,可译为"吧"。

①日食饮得无衰乎(《触龙说赵太后》)

您每天的饮食该不会减少吧

⒋用在句末,表示祈使,相当于“吧”。

①《冯谖客孟尝君》:“长铗归来乎﹗出无车。”

长剑呀,我们还是回去吧,出门没有车坐。”

⒌用在句末,表示感叹,相当于“啊”、“呀”。

①《捕蛇者说》:“孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎﹗”

谁知道苛捐杂税的毒害比这种毒蛇的毒害更厉害呢!

⒍用在句中,表示停顿或舒缓。

知不可乎骤得

(我)知道这些不可能屡屡得到

(二)<介>相当于“于”。在文中有不同的翻译。

⒈介绍处所、方向、时间。译为“在”、“由”等。

①《赤壁赋》:“相与枕藉乎舟中。”

②《师说》:“生乎吾前。”

③醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(《岳阳楼记》)(乎:于)

⒉介绍比较对象。译为“与”、“对”、“比”。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾 (《师说》)

(前一个“乎”:在;后一个“乎”:比。)

⒊介绍依凭的条件。

《庖丁解牛》:“依乎天理”

依照牛的生理上的天然结构

⒋介绍动作行为的对象。

《劝学》:“君子博学而日参乎己。”

(三)可作词尾,译为“……的样子”“……地”。

①浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙(《赤壁赋》)

浩浩淼淼好像乘风凌空而行,并不知道到哪里才会停栖,飘飘摇摇好像要离开尘世飘飞而起,羽化成仙进入仙境。

月白风清 水天相连

时间、地点、人物、事件

清风徐来 水波不兴

景色1

活动 :举酒属客 诵歌

东山之上 斗牛之间

白露横江 水光接天

景色2

活动:纵 凌

感受:遗世独立 羽化登仙

情感基调 “乐”

叙事

主客夜游

泛舟赤壁

写景

月夜壮景如诗如画

抒怀

良辰

美景

乐事

赏心

七月既望

清风、明月

碧水、薄雾

荡舟、饮酒

知己、诵诗

悠然、逍遥

快乐、惬意

除却诗书何所癖;独于山水不能廉。——清·鄂尔泰撰

第二段

1.本段分几个层次?

2.歌词中的美人指什么?歌词代表了诗人怎样的情怀?

3.作者是怎样描写箫声之悲的?

4.本段在全文结构上起了怎样的作用?

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

文本探究

划分本段层次,体会所呈现的情感。

乐

悲

承上启下的过渡作用,情感上由乐转悲。

作者的歌声

客人的箫声

文本探究

赏析苏轼所唱之歌声。

“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”

高洁的品性

贤君明主

香草

美人

香草美人最早出自屈原《离骚》:

1、高洁的品质

2、圣明的君主

3、美好的理想

音乐描写的手法:

1.正侧结合

2.虚实结合(想象)

3.比喻

4.通感

5.排比

6.对偶

7.夸张

化抽象为具体,化无行为有形,从不同角度生动形象地刻画了箫声的悲咽低回。使读者如闻其声,如见其形。引发了读者的想象和联想。句式整齐,富有音乐美。

通感

通感修辞格又叫“移觉”,是将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉,通过比喻或修辞沟通起来的一种修辞手法。通感可分为形容的通感和比喻的通感。

形容的通感:你笑得很甜。

比喻的通感:荷塘里传来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

2012,北京卷 柳堤 (明) 金 銮

春江水正平,密树听啼莺。十里笼睛苑,千条锁故营。

雨香飞燕促,风暖落花轻。更欲劳攀折,年年还自生。

雨本无香味,但诗人在“雨香飞燕促”中却说雨“香”,这是用嗅觉来表达触觉和视觉的修辞方法。下列诗句中“香”字的运用和本诗类似的两项是(4分)

DE

A. 花经宿雨香难拾,莺在豪家语更娇。(唐 郑谷《阙下春日》)

B. 蒹葭影里和烟卧,菡萏( [hàn dàn 荷花的别称)香中带雨披。(宋 杨朴《莎衣》)

C.几经夜雨香犹在,染尽胭脂画不错。(宋 刘子翚《海棠花》)

D、燕子来时春雨香,燕子去时秋雨凉。(元·杨维桢《燕子辞》)

E、 映日暖云流似水,浥尘香雨润如膏。(明 邱睿《都城春日》)

例:最爱东山晴后雪二绝句 杨万里

只知逐胜忽忘寒,小立春风夕照间。

最爱东山晴后雪,软红光里涌银山。

“软”字以触觉写视觉,生动地写出了夕阳余晖可感可触、柔和温暖的独特美感;

与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛 李白

一为迁客去长沙, 西望长安不见家。

黄鹤楼中吹玉笛, 江城五月落梅花。

本诗后两句历来为评论家所称道,请选择一个角度简要赏析。

【注释】①这是李白流放夜郎经过武昌时游黄鹤楼所作。②落梅花:古代有笛曲《梅花落》,诗人这里有意用作“落梅花”。

参考示例:(1)“江城五月落梅花”一句运用了通感的修辞手法,把听到的《梅花落》的笛声转化为漫天飘落的梅花形象,化无形之声为有形之象(2分)形象具体地抒写了迁谪的冷落凄凉之感。(2分)

(2)后两句诗人借联想(或想象)手法,(2分)由听到的《梅花落》的笛声联想(或想象)到漫天飘落的梅花,形象具体地抒写了冷落凄凉之感。(2分)

常见通感类型

一视觉与听觉间的通感。

1、以视觉表现听觉:(化无形为有形)

郎士元《听邻家吹笙》:“凤吹声如隔彩霞,不知墙外是谁家。重门深锁无寻处,疑有碧桃千树花。”

2、以听觉表现视觉:(写出动态感......)

红杏枝头春意闹

二、听觉和嗅觉

“佳人抚琴瑟,纤手清且闲。芳气随风结,哀响馥若兰。”陆机《拟西北有高楼》

三、视觉和嗅觉

雨香飞燕促 《 柳堤》 金 銮

四、触觉与听觉

“寒磬满空林。”刘禹锡《秋日登吴公台上寺远眺》

“歌台暖响,春光融融”

高台上传来歌声,使人感到暖意,如同春天一般温暖;

五、触觉与视觉

“天阶夜色凉如水。” 杜牧 《秋夕》

“舞殿冷袖,风雨凄凄”

大殿里舞袖飘拂,使人感到寒气,仿佛风雨交加那样凄冷。

一、眼前为实 想象(联想、设想、幻想)为虚

例:舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

琅琊溪①[宋]欧阳修

空山雪消溪水涨,游客渡溪横古槎②。

不知溪源来远近,但见流出山中花。

【注】 ①此诗写于作者被贬滁州(在今安徽省境内)期间。琅琊溪在滁州琅琊山。②槎(chá):这里指拼扎而成的简易木桥。

(2)请从虚实结合的角度对诗中三、四两句进行赏析。(4分)

答:实写山花随流水流出的景象;虚写山中的春意,以及溪源之远,溪流的曲折,虚实结合,激发了读者的想象,丰富了画面的内涵。

二、梦境、仙境、传说、神话

梦境:夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。——苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

仙境:①青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。《梦游天姥吟留别》

②忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。中有一人字太真,雪肤花貌参差是。《长恨歌》

神话、传说:女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。—李贺《李凭箜篌引》

三、现在为实,过去将来为虚

过去:《念奴娇赤壁怀古》眼前之景:实

周瑜:虚

(遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。)

将来(设想):①何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”

想象未来一天与妻子团圆,“共剪西窗烛”时再回忆起今晚巴山夜雨的情景。

②念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

四、己方为实 对方为虚

对写

①月夜 杜甫 (唐代)

今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。

注释:鄜州:今陕西省富县。当时杜甫的家属在鄜州的羌村,杜甫在长安。

②邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,

抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,

还应说着远行人。

除夜作 高适

旅馆寒灯独不眠,

客心何事转凄然

故乡今夜思千里,

愁鬓明朝又一年。

景物为实 情感哲理为虚

初入淮河四绝句(三) 杨万里

两岸舟船各背驰,波痕交涉亦难为。

只余鸥鹜无拘管,北去南来自在飞。

注:淳熙十六年十二月,金人派遣使者来南宋贺岁,杨万里奉命送金使北返途中,来到原为北宋腹地,现已成为宋、全国界的淮河时,感慨万端,作诗以抒怀。

请从“虚实”关系的角度赏析这首诗。

【答案】前两句实写淮河两岸舟船背驰、波痕接触也难以做到,虚写作者对国家南北分离的痛苦与无奈;

后两句实写鸥鹜可以南北自由飞翔,虚写作者对国家统一、人民自由往来的强烈愿望。

虚实结合作用:

丰富画面 ,拓宽意境,渲染强化情感。

前后对比(昔盛今衰,怀古伤今)

例:《雨霖铃》

1、丰富了诗歌离别的内容。

2、拓宽了诗歌凄清的意境。(前面眼见之景已经很萧瑟了)

3、渲染强化了诗人与恋人离别的伤感、孤独、无奈的感情,为读者提供了广阔的审美空间。

念奴娇 登石头城①萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫②,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。

【注】①石头城:即金陵城,昔为六朝都城。②离宫,皇帝在京城以外的宫室。

本词成功地运用了虚实结合的表现手法来创设意境,请结合上片或下片作简要赏析。(5分)

答:上片:实写了石头城天地无物、惟有青山如壁的空旷寂寥之景;(2分)虚写了昔日战争连年的激烈残酷、豪杰消逝的苍凉悲壮之景。(2分)虚实结合使意境更深远,情感更深沉。(1分)

下片:实写了离宫荒凉破败,辇路芳草萋萋,松径寂静无人,鬼火高低明灭,秦淮一片明月的空冷阴森之景;(2分)虚写了歌女在歌舞中、酒樽前、明镜里青春渐逝的孤寂凄惨。(2分)虚实结合使意境更深远,情感更深沉。(1分)

(指出实写、虚写的内容的各1分;有结合诗句简析的各1分,有虚实结合的表达效果的1分。)

正侧结合:

1.问:怎么描写:一个人、某一个物(如山静、花、楼高等)

(怎么写景,先考虑写景手法)

2.物:正面:外在:形、声、色、味

侧面:冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘

夜宿山寺 李白

危楼高百尺,手可摘星辰。

不敢高声语,恐惊天上人。

3.人:(1)正面描写:

①外貌、语言、动作、神态、心理

②细节:两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

③其他:漫画式喜剧性的讽刺手法,寓庄于谐(《装在套子里的人》),抑扬《借钱》

(2)侧面描写:①环境(自然、社会)(鲁四老爷的书房)

②别人的衬托、对比

③他人的评述、反应。

细节描写,就是文学作品中最有情趣、最耐人寻味、最能引起人们想象的片刻;所谓细节描写是指文学作品中对人物动作、语言、神态、心理、外貌以及自然景观、场面气氛等细小环节或情节的描写

两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

细节描写

画堂春 秦观

落红铺径水平池,弄晴小雨霏霏。 杏园憔悴杜鹃啼,无奈春归!

柳外画楼独上,凭栏手捻花枝。放花无语对斜晖,此恨谁知?

【注】捻(niān)持取、捻弄。

“凭栏手捻花枝”“放花无语对斜晖”两句主要是使用了什么表现手法,表现了词中人物的怎样的感情变化?(4分)

(第一步,手法): 主要是使用细节描写(动作)手法。

(第二步,具体分析)词人用“捻花”“放花”两个细节,写出了中人物斜倚栏杆,手中捻弄着花枝,放下花枝,面对着日落西山的太阳,默默无语的情态,

(第三步,情感意义)

表现了表现了词中人物由爱春、伤春(惜春)到无奈春归的感情变化。写出对美好年华的眷恋和韶华将逝的伤感。

约客 / 有约 宋代:赵师秀

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花

“闲敲棋子”虽是诗人一个小小的动作,却将诗人的心理刻画得细致入微。请结合全诗作简要的赏析。

答:末句“闲敲棋子”是一个细节描写。诗人约客下棋,可是时间已过夜半,客人还未到来,诗人百无聊赖之际,有意无意地拿起棋子在棋盘上敲打,将灯花都震落了。这一细节貌似闲暇,实则反映出诗人内心的焦躁烦闷。

与颜钱塘①登樟亭望潮作 孟浩然

百里闻雷震,鸣弦暂辍弹。 府中连骑出,江上待潮观。

照日秋云迥,浮天渤澥②宽。 惊涛来似雪,一坐凛生寒。

[注] ①颜钱塘:指钱塘县令颜某,古人习惯以地名称该地行政长官。②渤澥:渤海的古称。

本诗与宋代潘阆[láng]的《酒泉子·长忆观潮》词,被评家誉为咏钱塘潮的“双璧”。本诗是怎样表现钱塘潮的?请结合本诗分析。(6分)

答:①正侧结合。正面描写:潮声如雷霆之音,潮水似雪之色、形态。

侧面描写:通过观潮的人来侧面表现钱塘潮,写人们听潮、出观、待潮、观潮、观感,

正侧结合,层层渲染,来表现钱塘潮的雄奇伟丽。

②听觉、视觉和触觉结合。“百里闻雷震”是听觉“,“惊涛来似雪”是视觉“一坐凛生寒”是触觉。多感官相结合表现钱塘潮声势巨大,惊心动魄,使人身临其境。

③比喻。“惊涛来似雪”通过比喻手法,正面描绘江潮涌来喷雪溅珠的情景,令人惊心动魄。

酒泉子·长忆观潮 [宋]潘阆

长忆观潮,满郭人争江上望。

来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。

别来几向梦中看,梦觉尚心寒。

(1)这首<酒泉子·长忆观潮>描写了钱江涌潮的壮丽景象,既有直接描写,也有间接描写,请结合全词作简要分析。

答案:(1)间接描写:开头部分描写人们倾城而出,到钱江边争碧潮涌的盛况,侧面衬托了江潮的壮观景象,为写钱塘潮作铺垫。

结尾处,写梦醒后仍觉心有余悸,从侧面来珙托潮水的雄壮气象。

直接描写:中间部分运用比喻、夸张、视觉和听觉的手法表现钱江潮排山倒海的磅礴气势。

①比喻、夸张:“万面鼓声中”将江潮之声比作鼓声;“沧海尽成空”运用夸张的手法,写出钱塘江江潮排山倒海的磅礴气势,生动形象写出大潮壮观奇景。

②视觉和听觉两个方面来写观潮的。词人绘声绘色,描述观潮人人山人海,争先恐后的场面,表现潮水汹涌澎湃,排山倒海的气势以及传达潮声声如雷鸣,震人心魄的声威,使人身临其境。

(2)请简要分析词中的“弄潮儿”形象。

钱江潮水排空而来,汹涌澎湃,弄潮儿却在惊涛骇浪中踏浪立涛、履险如夷,连手中的红旗都未被打湿,表现出英勇无畏、奋力拼搏的豪迈气概。

常见修辞:

描写类:比喻,比拟(拟人、拟物),通感,夸张,借代

共性作用:生动形象写出事物某种特点。

句式类:对偶,排比,反复,设问,反问

共性特点:突出强调。

双关:语义双关:堪恨西风吹世换。

谐音双关:春蚕到死丝方尽

如何描写音乐(手法):

正面描写:比喻、通感等

侧面描写:人、物、环境(不觉碧山暮,秋云暗几重。)

虚实结合

“一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,造酒试验家,一个工程师,一个憎恨清教徒主义的人,一个瑜珈修行者,佛教徒,巨儒教育家,一个皇帝的秘书,酒仙,厚道的法官,一位在政治上专唱反调的人,一个月夜徘徊者,一个诗人,一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部。……” ——《苏东坡传·序》

林语堂曾这样评价过一位古人:

苏轼

李白、杜甫、韩愈

韩愈 柳宗元

欧阳修 苏洵

苏辙 王安石 曾巩

唐宋八大家(文)

辛弃疾

苏辛(词)

黄庭坚 米芾 蔡襄

苏黄米蔡(书法)

李杜韩苏(诗)

开创了湖州画派

苏轼( 1036 一 1101),字子瞻,号东坡居士。

苏轼的枯木怪石图

竹石图

仁宗之世,号为多士,三世子孙,赖以为用。

将庐山写得最有韵味的诗是苏东坡;将西湖写得最为传神的诗也是苏东坡;而中秋,自有了苏东坡大醉而作,其他便都“余词尽废”。……他一戏墨,就创立了中国文人画;他一写字,就有着惊世的书法流芳千古;他一好吃,就传出“东坡肉”、“东坡饼”诸类佳肴;他一穿戴,就使“东坡帽”、“东坡屐”民间长存;他一说笑,就让和尚成为名僧……如此等等,仿佛只要苏东坡稍一动弹,就会留下一道浓重的文化色彩。——方方《喜欢苏东坡(节选)》京城---杭州---密州(山东)---徐州(江苏省)---湖州(浙江)---黄州(湖北)--颖州(安徽)—定州(江苏)--定州(河北)--惠州(广东)---儋州(海南)--常州 (江苏省 )

屡遭贬谪 辗转万里

苏轼21岁(1057)进士及第,宋神宗时在杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知颍州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

作者简介

曲折的一生

本文写作于1082年。“乌台诗案”是中国历史上著名的莫须有的文字狱。

苏轼以才华横溢而得到宋神宗的赏识,但是,他在政治上坚决反对王安石的变法,写了一些诗文以揭露社会的黑暗和讽刺新法的弊端。一群大大小小的文化官僚硬说苏东坡在很多诗中流露了对政府的不满和不敬,方法是对他诗中的词句和意象作上纲上线的推断和诠释,搞了半天连神宗皇帝也不太相信,在将信将疑之间几乎不得已地判了苏东坡的罪。

苏轼被捕下狱,受尽严刑拷打,差点被判处死刑。最后,因为朋友营救,苏轼免了死罪,贬到黄州。苏轼住在黄州东坡,过着十分艰苦的生活。出狱后,被贬黄州团练副使。

(注:乌台,指的是御史台,是专任弹劾百官的中央机关。据《汉书》记载,御史台中有柏树,野乌鸦数千栖居其上,故称御史台为“乌台”,亦称“柏台”。“乌台诗案”由此得名。)

批评苏东坡的言论为什么会不约而同地聚合在一起呢?我想最简要的回答是他弟弟苏辙说的那句话:

“东坡何罪?独以名太高。"

——余秋雨《东坡突围》

君

君门深九重,坟墓在万里。

宾语前置

(一)动词的宾语前置:

1、否定句中代词作宾语(否定副词:不 弗 未 非 否 毋 莫 无)

代词:

人称代词:《语基》P351

第一人称:吾、余、予、我、己

第二人称:汝(女)、尔(而)、若、乃

第三人称:之、其、彼、厥、渠

指示代词:可代人、事、物 译为:这(里/个/样/些)、那(里/个/样/些)

是、此、斯、兹、之、然、彼、其、夫

虚指代词:或、某

宾语前置

(一)动词的宾语前置:

1、否定句中代词作宾语(否定副词:不 弗 未 非 否 毋 莫 无)

例:①古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼

正常语序:不欺余

2、疑问句中,疑问代词作宾语

疑问代词:何(什么、怎么、哪里、为什么) 安(哪里) 孰 谁 曷 胡 奚(什么、为什么、哪里) 恶(什么、怎么) 焉(哪里、怎么)

例:①沛公安在?……

正常语序:在安? 在哪里?

(二)介词的宾语前置

1.疑问句中疑问代词做宾语,一般放在介词前

例:微斯人,吾谁与归?

正常语序:吾与谁归?

2.“以” 宾语+以

例:①夜以继日 ②全石以为底。 (《小石潭记》)

正常语序:“以全石为底”,可译为“用整块石头作为潭底”。

3、方位名词作宾语

例:项王、项伯【东向】坐 正常语序:向东

(三)特殊

自+动词 自刺

见+动词 (见:我) 见背 见谅 见笑

相+动词 好自相扶将 正常语序:好自扶将相

(四)其他,表强调

①万里赴戎机,关山度若飞。(《木兰诗》)

1、臣实不才,又谁敢怨?

我实在是没有才能,(但是)又能埋怨谁呢

2、日月逝矣,岁不我与。

日月流逝, 时岁不等我。 与:等待

3、雷以动之,风以散之,雨以润之。

用雷来震动万物,用风来驱散万物,用水来润泽万物

4、譬若以肉投馁虎,何功之有哉!

这好比把肉投给饥饿的老虎,能有什么功效呢? 馁①饥饿②空虚、失去勇气、缺乏信心。

5、国胡以相恤?

国家该用什么来救济(百姓)呢?

6、吾子( 吾子,古时对人的尊称,可译为“您” )未之思也。

您是没有想过这个问题啊。

7、我无尔诈,尔无我虞。

我不欺诈你,你也不欺骗我。 虞:欺骗。(尔虞我诈) 不虞之誉:没有意料到的赞扬。.忧虑:兴修水利,水旱无~。

8、富者曰:“子何恃而往?”

富和尚说:“您凭借什么去呢?”

9、子于父母,唯其疾是忧。

子女对于父母,最大的忧虑就是担心他们的身体。

10、江汉以濯之,秋阳以曝之。

用江汉的水清洗过,又在夏天的太阳下曝晒过

第三段

因何而悲?

一悲:人生虚无

二悲:人生短暂,

三悲:人的渺小。

四悲:怀才不遇

通览第四段

1.对照课下注释理清本段大意。

2.作者在本段通过两对矛盾进行说理,是哪两对?请你找出来。

变与不变

取与不取

苏轼是如何化解“三悲”?请大家用“变”与“不变”,“取”与“不取”的道理帮助他释怀。

一悲:人生虚无。

(提示:人生是否真的没有意义?虽最终都是化为一抹尘土,但是不是所有人都什么痕迹都没留下?)

二悲:人生短暂。

(提示: 既然人生是短暂的,我们是否在有限的生命内及时行乐算了?)

三悲:怀才不遇

(作为贬谪之人的苏轼的处境有没有可能会有变化?目前他应该选取什么聊以自慰,又应该摒弃什么呢?)

一悲:人生虚无。

二悲:人生短暂。

三悲:怀才不遇

化 解

一解:人虽逃不过的生老病死的宿命,但作品、思想、精神等却是永恒的,能流传后世。

二解:生命虽然短暂,但可增加生命的宽度。

三解:既然功名利禄不属于自己,就不要强求,享受大自然中的宝藏也会很快乐;

现在虽然被贬,但有可能会重新受到赏识。不变的是“达则兼济天下”的抱负和对生活的热爱。

释怀

儒

释

道

思

想

精

髓

一、文化主旨 (割肉饲鹰和以身饲虎)

儒家:进取文化。道家:自然文化。佛家:奉献文化。

二、人生观

儒家:积极进取、展现才华、拼搏奋斗、建功立业。

道家:顺其自然、淡泊名利、清静无为、自我完善。

佛家:慈悲为怀、普度众生、先人后己、无私奉献。

三:哲学倾向

儒家文化:入世哲学。

道家文化:出世哲学。

佛家文化:以出世的思想,做入世的事业。

他的思想出入儒道,杂染佛禅,

积极入世

经世致用,

关注社会民生

自然随性

清静无为

随缘

超然物外 淡泊名利

以出世的态度做人,

以入世的态度做事。

穷则独善其身,达则兼济天下

苏轼其人其思想

诗词文赋、书法、绘画样样精通。老庄哲学,儒释道思想。

入世:怀才不遇;积极进取.

出世:逃避现实,寄情山水。

儒,道,禅思想的融合

面对人生的不幸,苏轼把儒家固穷的坚毅精神,老庄轻视有限时空和物质环境的超越态度以及禅宗以平常心对待一切变故的观念有机地结合起来.

所以苏轼执著于人生而又超然物外

①净洗铛,少著水,柴头罨(yǎn覆盖)烟(不冒火苗的虚火)焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。

——苏轼《猪肉颂》

②罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

——苏轼《惠州一绝 食荔枝》

③“土人顿顿食薯芋,荐以熏鼠烧蝙蝠。”

——苏轼《闻子由瘦》

东坡肉

东坡巾

东坡井

(海南儋州)

秧船(惠州、徐州、密州)

宋时在广东一带盛行的插秧工具,便于在泥水上快速滑行前进,提高劳作速度。

东坡帽(惠州、儋州)

由苏东坡改造后的斗笠,头顶处尖便于雨水滑落。帽沿四周还可以围有黑布,以防阳光刺眼影响劳动。

东坡操:

你拍一,我拍一,一直拍到七十七;深呼吸,下蹲起,十点十分去看戏。

“十点十分去看戏”对颈椎也特别好。双臂向身体两侧伸开,和地面平行,类似钟表九点一刻时时针与分针的位置,然后双臂同时向十点十分的位置抬起,再回落到九点一刻的位置。重复这个动作,连续做20~30次,腰肌、背肌、胸肌、颈部肌肉都能得到锻炼。

此外,在农田水利、教育、音乐、医药、数学、金石、美学、烹饪等方面都有重要成就。

自题金山画像

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

贬到杭州,他说:

“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到黄州,他说:

“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到惠州,他说:

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋州,他说:

“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

世界上只有一种真正的英雄主义,那就是看清生活的真相之后,依然热爱生活。——罗曼罗兰的《米开朗基罗传》

主和客其实是苏轼人生的两个层面:

1、客

——作为儒者的苏轼——悲观——人生短暂,生命渺小

2、主

——作为道者的苏轼——达观——因缘自适,随遇而安

平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答。” ------苏轼《答李端叔书》

“此心安处是吾家”

“眼前见天下无一不是好人”

第五段

简单之极,平常之极

(想象当时情形,再现彼时主客神情)

吃得精光,狼吞虎咽,凌乱 狼藉 互相枕着靠着 不太雅(文质彬彬然后君子)

耐人寻味 意味无穷

不拘小节 、随心所欲、不受世俗礼节束缚

放浪不羁

表达了一种放浪形骸于山水之间的旷达情怀。

余秋雨《苏东坡突围》

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果-- 引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道的光线射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

念奴娇 登石头城①萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫②,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。

注①石头城:即金陵城,昔为六朝都城。②离宫,皇帝在京城以外的宫室。

本词成功地运用了虚实结合的表现手法来创设意境,请结合上片或下片作简要赏析。

答:上片:实写了石头城天地无物、惟有青山如壁的空旷寂寥之景;

虚写了昔日战争连年的激烈残酷、豪杰消逝的苍凉悲壮之景。

虚实结合使意境更深远,情感更深沉,

抒发对世事(历史)变迁、昔盛今衰的悲哀;

对战争残酷的心痛;

对自然永恒、物是人非/人生短暂的无奈;

世事(历史)沧桑/盛衰无常,让人倍加感伤

念奴娇 登石头城①萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,唯有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫②,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月。

注①石头城:即金陵城,昔为六朝都城。②离宫,皇帝在京城以外的宫室。

下片:实写了离宫荒凉破败,辇路芳草萋萋,松径寂静无人,鬼火高低明灭,秦淮一片明月的空冷阴森之景;

虚写了歌女在歌舞中、酒樽前、明镜里青春渐逝的孤寂凄惨。

虚实结合使意境更深远,情感更深沉,古今对比,

抒发对青春易逝的感伤、昔盛今衰的悲哀。

(指出实写、虚写的内容的各1分;有结合诗句简析的各1分,有虚实结合的表达效果的1分。)

(2)作者在词中抒发了哪些感慨,请分条概括并简要分析。

答:

①对世事(历史)变迁/昔盛今衰的悲哀.曾经的繁华六朝,现已成空荡的江山;曾经的行宫内院,早已是芳草萋萋.世事(历史)沧桑/盛衰无常,让人倍加感伤.

②对自然永恒、物是人非/人生短暂的无奈.曾经的江山明月离宫依旧存在,而曾经的豪杰宫人却已随时光流逝而“消磨”,一片空冷孤寂,让人顿觉自然永恒、人生短暂.

③对战争残酷的心痛.战火纷飞,摧毁了往日的繁华,只剩下生灵涂炭,白骨遍野,让人心痛.

④对青春易逝的感伤.多少美丽如花的歌舞粉黛,对镜施粉理鬓,却又青丝变白发,消磨了青春美丽,这应该是诗人对自已也是对世人青春易逝的感伤.

盖

①吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣(《项脊轩志》) (名词,伞盖)

②枝枝相覆盖,叶叶相交通(《孔雀东南飞》) (覆盖、遮盖)

③盖余所至,比其好游者尚不能十一(《游褒禅山记》) (大概)

④善始者实繁,克终者盖寡(《谏太宗十思疏》) (大概)

⑤不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完(《六国论》) (大概因为)

⑥今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也 (大概因为)

⑦余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李勃之陋也 (因为)

盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎 (连词,假若)

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也 (句首发语词)

乃悟前狼假寐,盖以诱敌(《狼》) (大概,引申为原来)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读