第19课 清朝前期社会经济的发展 精品课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 精品课件(46张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 63.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-02 06:45:28 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第19课 清朝前期社会经济的发展

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

1.掌握清朝前期统治者为恢复和发展农业生产采取的措施,理解其重视农业生产的原因

2.了解清朝前期手工业和商业的发展特点

3.认识清朝前期人口增长迅速的原因及带来的消极影响

《雍正耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,共有图46幅,其中耕图织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗,并盖有“雍亲王宝”和“破尘居士”两方印章。画册用笔精到、设色典雅,人物形象生动、传神,描绘了劳动者辛勤耕作的场景。

导入新课

1.农业生产的恢复和发展的原因、表现、影响。

2.清代手工业发展的表现。

3.清朝商业发展的表现。

4.清朝前期人口增长的原因、影响。

自主学习

一、农业生产的恢复和发展

顺治十三年以前钦州“土寇跳梁,人民徙亡,田地十荒八九,钱粮稀少”。直到顺治十六年才“始有开垦”。

——道光《钦州志》卷3《经政志·田赋》

背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

康熙:“自古国家久安长治之模,莫不以足民为首务,必使田野开辟。”

雍正:“农为天下本务,而工商皆其末也。”

乾隆:“垦田务农为政治之本。”

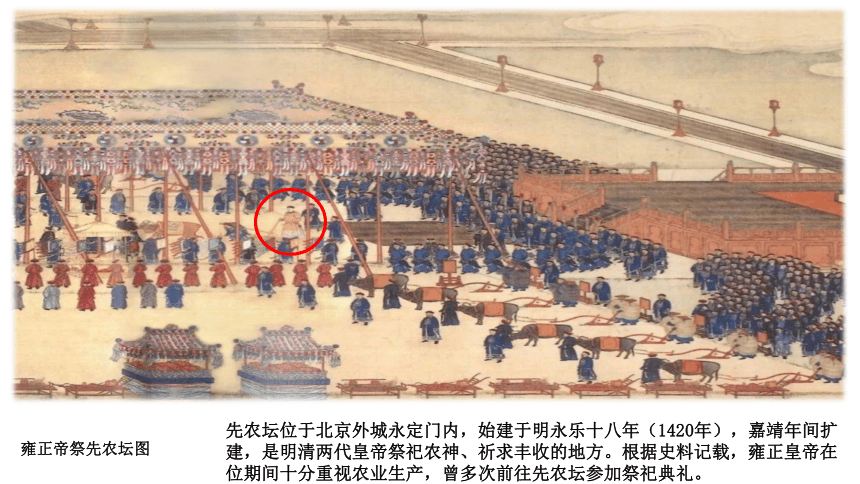

雍正帝祭先农坛图

先农坛位于北京外城永定门内,始建于明永乐十八年(1420年),嘉靖年间扩建,是明清两代皇帝祭祀农神、祈求丰收的地方。根据史料记载,雍正皇帝在位期间十分重视农业生产,曾多次前往先农坛参加祭祀典礼。

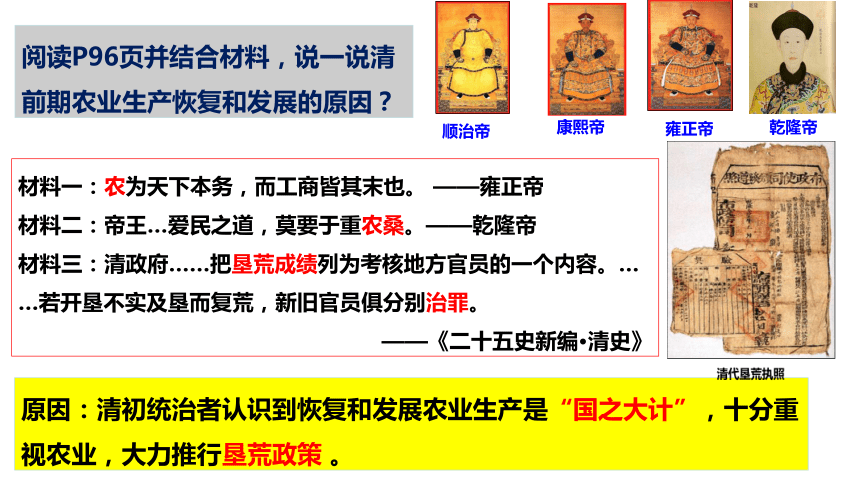

材料一:农为天下本务,而工商皆其末也。 ——雍正帝

材料二:帝王…爱民之道,莫要于重农桑。——乾隆帝

材料三:清政府……把垦荒成绩列为考核地方官员的一个内容。… …若开垦不实及垦而复荒,新旧官员俱分别治罪。

——《二十五史新编·清史》

原因:清初统治者认识到恢复和发展农业生产是“国之大计”,十分重视农业,大力推行垦荒政策 。

阅读P96页并结合材料,说一说清前期农业生产恢复和发展的原因?

顺治帝

乾隆帝

康熙帝

雍正帝

摊丁入亩

(雍正)

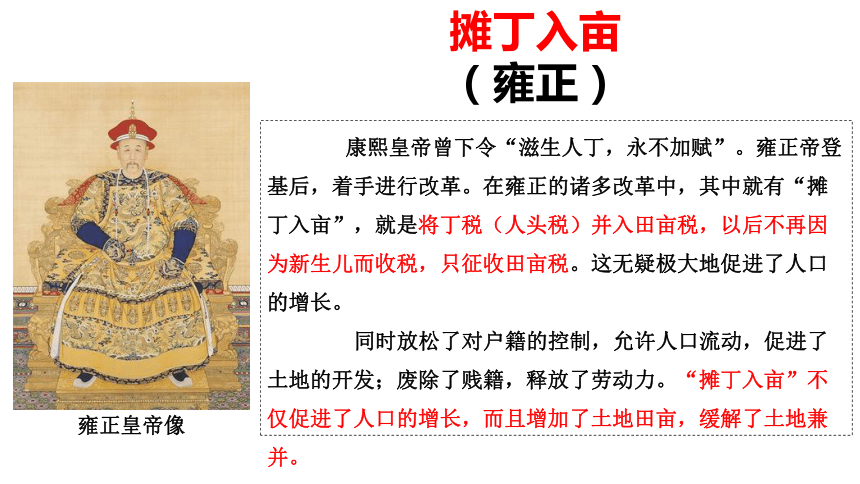

康熙皇帝曾下令“滋生人丁,永不加赋”。雍正帝登基后,着手进行改革。在雍正的诸多改革中,其中就有“摊丁入亩”,就是将丁税(人头税)并入田亩税,以后不再因为新生儿而收税,只征收田亩税。这无疑极大地促进了人口的增长。

同时放松了对户籍的控制,允许人口流动,促进了土地的开发;废除了贱籍,释放了劳动力。“摊丁入亩”不仅促进了人口的增长,而且增加了土地田亩,缓解了土地兼并。

雍正皇帝像

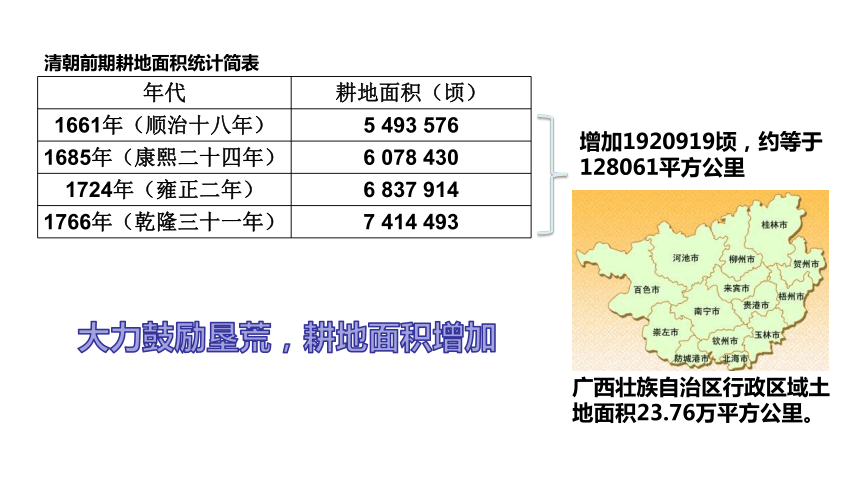

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5 493 576

1685年(康熙二十四年) 6 078 430

1724年(雍正二年) 6 837 914

1766年(乾隆三十一年) 7 414 493

清朝前期耕地面积统计简表

增加1920919顷,约等于128061平方公里

广西壮族自治区行政区域土地面积23.76万平方公里。

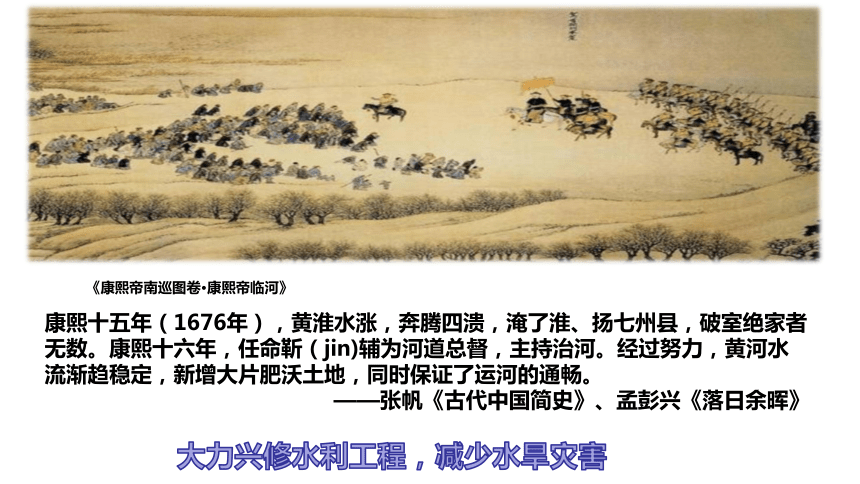

《康熙帝南巡图卷·康熙帝临河》

康熙十五年(1676年),黄淮水涨,奔腾四溃,淹了淮、扬七州县,破室绝家者无数。康熙十六年,任命靳(jin)辅为河道总督,主持治河。经过努力,黄河水流渐趋稳定,新增大片肥沃土地,同时保证了运河的通畅。

——张帆《古代中国简史》、孟彭兴《落日余晖》

水稻:双季稻

玉米

甘薯

花生

马铃薯

向日葵

玉米,原产美洲大陆。最初传入欧洲,明代传入我国。种一收千,其利甚大

甘薯,原产美洲大陆。最初传入欧洲和东南亚,明万历年间传入我国。每亩可得千斤,胜种五谷百倍

乾隆年间,各省政府纷纷劝种甘薯、玉米……甘薯、玉米已经成为中国贫苦农民的基本口粮。

——戴逸《乾隆皇帝及其时代》

高产作物

棉花

甘蔗

烟草

茶叶

药材

(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。

——白寿彝《中国通史》

清初农业发展的表现

1.大力鼓励垦荒,耕地面积增加

2.大力兴修水利工程,减少水旱灾害

3.推广玉米、甘薯等高产作物,提高粮食产量

4.经济作物面积扩大,品种增加

《丝织十景图》描绘了丝织过程中10道工序:胰炼、染色、络丝、牵经、摇纺、接经、挑花、倒花、织绸和提花,不同的工序产生泡丝工、染丝工、整经工、接头工、倒花工等不同的工种。《丝织十景图》中出现了60多个人物,为清一色的男性。这些男性主要是从事丝织业生产的操作工,画面上偶尔出现头戴红顶帽的,则是官府所派的管理人员。

二. 手工业和商业的发展

根据材料结合所学知识说说清朝手工业发展的概况?

(1)概况:

丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。

清代粉彩瓷器。 明朝时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平。

材料一

1. 手工业的发展

王素《纺织图册》节选

清《纺织图》

根据图片结合所学知识说说清朝手工业发展的表现?

(2)表现:

①丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

材料二:据《大清会典事例》所载:“乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。外江宁现留摇纺、染匠所管高手等匠七百七十七名,苏州挑花、拣绣所管高手等匠二百四十三名,杭州摇纺、染匠、挑花及所管高手等匠五百三十名。”

②依据材料结合所学知识,说说清朝手工业发展有哪些具体表现?

②出现了比较成熟的手工业工场

材料一

(1)概况:

丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。

(2)表现:

①丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

②出现了比较成熟的手工业工场

1、手工业的发展

(1)概况:清朝前期的商业很发达。

材料一:《盛世滋生图》涉及人物1.2万人,有中国最美丽的园林、建筑2000多栋,各种船只400余艘,描绘的是苏州的盛世场景,官场、民俗文化、杂耍等应有尽有。

根据材料结合所学知识说说清朝商业发展的表现?

(2)表现

①陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛。形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

②一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。

2.商业的发展

吴江县的盛泽镇

湖北的汉口镇

吴江县的盛泽镇出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象

湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会

材料二: (明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆,公所,组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商,富甲天下,山西庄氏号称数千万两——以上资料摘自《简明中国经济史》

商业资本活跃,会馆、商帮出现,出现工商业市镇等。

根据材料二结合所学知识,指出明清商业进一步发展的表现有哪些

清 北京前门商业区

前门街市图

材料 1(明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆,公所,组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商,富甲天下。

——以上资料摘自《简明中国经济史》

④在商业活动中,形成了一些大的商帮。

晋商,俗称“山西帮”,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑,放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

徽商,又称新安商人,徽州商人或“徽帮”,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。徽商贾而好儒,富甲一方。

晋商

祁县乔氏

后来,从清光绪至民国初,是乔家的极盛时期。商业金融双管齐下,当时乔家的商业字号有200多处,流动资金就有白银700万-1000万两,再加上各地房产,乔家的资产相当于现在的八、九十个亿。

乔家大院始建于清乾隆年间,占地8724.8平方米,由6幢大院19个小院共313间房屋组成。从高处俯瞰,整体为双喜字型布局,城堡式建筑。

“皇家看故宫,民宅看乔家”。

胡雪岩:著名的徽商,早年在各省设立银号20多处,并经营中药、丝茶生意,操纵江南商业,资产最高达2000万两以上。后又入朝为官,所以历史上称“红顶商人”

商帮的发展带来的影响?

促进了社会经济的发展,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

人口 单位:万人

康熙八年

(1669年)

康熙五十年

(1711年)

乾隆六十年

(1795年)

5000

15000

30000

材料一:下图是清朝前期人口增长情况示意图

清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量有了很大增长。

1.人口增长的原因?

三、人口的增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多

康熙时,全国人口总数达到1.5亿

乾隆末年,全国人口发展到3亿

2.人口增长的概况:

材料二:清朝前期人均耕地面积简表

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年(1661年) 6.88亩

康熙六十年(1721年) 8.26亩

雍正十二年(1734年) 8.13亩

乾隆四十九年(1784年) 2.51亩

3.人口增长会给自然、社会带来什么样的影响?

材料三:清朝乾隆三十七年(1772年),直隶永定河边蓄水边防洪的淀泊“水退一尺,则占耕地一尺”,“每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。乾隆四十六年(1781年),黄河“河滩地亩,尽皆耕种麦苗,并多居民村落……筑围打坝,填塞日多”。

既有积极影响,也有消极影响。

消极影响

1.有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出。

2.随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。

3.庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

积极影响

促进了经济的发展,增加了劳动力和扩大了商品销售市场。

观察《明清经济的发展》地图,说一说明清时期经济分布分布上有什么特点?

由南向北推进,分布广泛;

合作探究:

对比宋代商业、明代商业、清代商业的内容,清朝商业发展有何进步?

①清朝形成了商业网(农村集市、城镇市场、区域性市场、全国性市场);

②一些农村地区发展为工商业市镇;

③大城市的数量增加了;清朝的大城市有:

北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市

④形成了一些大的商帮;比如:晋商、徽商

手工业和商业的发展

意义:有利于社会稳定;推动商品经济发展。

农业生产的恢复和发展

手工业:出现比较成熟的手工业工场。

原因:重视农业生产,推行垦荒政策。

商业:商业发达。

人口的增长

原因:清前期统治者采取的恢复社会经济的措施。

表现:耕地面积扩大;兴修水利;粮食产量提高。

带来的问题:人地矛盾突出;社会压力增大。

归纳小结

1、史书记载:清朝时期“四方之货,不产于燕,而毕集于燕”。这说明“燕”( )

A.商品经济活跃 B.农业生产发展

C.手工业发达 D.百姓富裕

A

检测提升

2.苏州盛泽镇在明朝中期还是一个普通的村落;而到明末,“市上两岸绸丝牙行,约有千百余家”。可见,盛泽镇的繁荣主要得益于( )

A.棉纺织基地的出现 B.全国性商贸中心形成

C.丝织业的快速发展 D陆上丝绸之路的开通

C

3、乾隆时期,拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的城市是( )

A.汉口 B.苏州 C.江宁 D.北京

B

4.如图是清朝《盛世滋生图》所展示的苏州斜桥商市。 从该图所反映出的我国明清时期商业发展的一个典型特点是( )

A.出现了农村集市 B.坊市分置

C.边境贸易繁荣 D.商业市镇兴盛

D

5.费正清在《美国与中国》一书中,把一空间命名为“集市社会”,它犹如一个蜂窝,每一个蜂窝以一个市镇为中心,由此向四方伸展出一些小路(有时是水路),通向周边的一二十个村子;村落无法构成一个自给自足的生活单元。这种“集市社会”反映了( )

A.自然经济结构的封闭和紧密

B.城镇在农村生活中的纽带作用

C.地方自治模式在中国的普及

D.农产品的商品化趋势日益加强

B

6.文物承载着历史,清朝开荒执照(右图),是清朝政府将州县卫所荒地无主者分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照,它说明清朝( )

A.重视农业的发展

B.商业发达

C.手工业发展

D.商帮兴起

A

1.据《清朝文献通考》记载,清廷提出将田分为新荒、积荒、极荒三等,并规定:新荒者,三年起科(征收钱粮);积荒者,五年起科;极荒者,永不起科。清廷这一规定意 ( )

A.强化民众的“农本”意识 B.激励垦荒和稳定社会秩序

C.缓解农业领域的满汉矛盾 D.强调垦荒程序应循序渐进

2.18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人

口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季

节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是( )

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

B

B

中考链接

3.清初统治者认为农业是“国之大计”,这使农业生产得到了发展,这一发展所起到的作用有( )

①有利于社会的稳定和繁荣 ②为手工业的发展奠定了基础

③对城镇商品经济的发展起到了推动作用 ④促进了大商帮的出现

A.①②③ B.①②③④ C.①③④ D.②③④

4.清朝流行的歌谣:“苏杭丝、松江棉;景德瓷、扬州盐;武昌木材、成都茶。”反映了( )

A.农业的发展 B.手工业的发展 C.商业的繁荣 D.商业都市的兴起

A

B

5.道光皇帝曾称赞山西“日升昌”票号汇通天下。“日升昌”票号业绩辉煌,分号遍及全国30多个城市,客户能实现“一票通兑”,领取现银。材料说明清朝前期( )

A.商业得到恢复和发展 B.形成资本雄厚的商帮

C.出现较多商业化城镇 D.人地的矛盾逐渐突出

6.有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实能印证这一观点的是( )

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.开始出现“早市”“夜市”

C.推广了传世的科技、文学名著 D.凸显了人地矛盾

A

A

7.右图所示现象出现的原因是( )

①对外贸易十分发达 ②粮食产量大幅提高

③社会秩序安定 ④城镇商品经济发展

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

8.在官方史籍中,清代人口数字在乾隆二十一年(1756)突破了2亿,乾隆五十五年

(1790年)突破了3亿,道光十四年(1834年)突破4亿。这种所谓的“人口爆炸”

( )

A.推动了城市化的进程 B.对农业社会形成较大压力

C.是重农抑商政策的结果 D.是商品经济高度发达的产物

B

B

第19课 清朝前期社会经济的发展

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

1.掌握清朝前期统治者为恢复和发展农业生产采取的措施,理解其重视农业生产的原因

2.了解清朝前期手工业和商业的发展特点

3.认识清朝前期人口增长迅速的原因及带来的消极影响

《雍正耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,共有图46幅,其中耕图织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗,并盖有“雍亲王宝”和“破尘居士”两方印章。画册用笔精到、设色典雅,人物形象生动、传神,描绘了劳动者辛勤耕作的场景。

导入新课

1.农业生产的恢复和发展的原因、表现、影响。

2.清代手工业发展的表现。

3.清朝商业发展的表现。

4.清朝前期人口增长的原因、影响。

自主学习

一、农业生产的恢复和发展

顺治十三年以前钦州“土寇跳梁,人民徙亡,田地十荒八九,钱粮稀少”。直到顺治十六年才“始有开垦”。

——道光《钦州志》卷3《经政志·田赋》

背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。

康熙:“自古国家久安长治之模,莫不以足民为首务,必使田野开辟。”

雍正:“农为天下本务,而工商皆其末也。”

乾隆:“垦田务农为政治之本。”

雍正帝祭先农坛图

先农坛位于北京外城永定门内,始建于明永乐十八年(1420年),嘉靖年间扩建,是明清两代皇帝祭祀农神、祈求丰收的地方。根据史料记载,雍正皇帝在位期间十分重视农业生产,曾多次前往先农坛参加祭祀典礼。

材料一:农为天下本务,而工商皆其末也。 ——雍正帝

材料二:帝王…爱民之道,莫要于重农桑。——乾隆帝

材料三:清政府……把垦荒成绩列为考核地方官员的一个内容。… …若开垦不实及垦而复荒,新旧官员俱分别治罪。

——《二十五史新编·清史》

原因:清初统治者认识到恢复和发展农业生产是“国之大计”,十分重视农业,大力推行垦荒政策 。

阅读P96页并结合材料,说一说清前期农业生产恢复和发展的原因?

顺治帝

乾隆帝

康熙帝

雍正帝

摊丁入亩

(雍正)

康熙皇帝曾下令“滋生人丁,永不加赋”。雍正帝登基后,着手进行改革。在雍正的诸多改革中,其中就有“摊丁入亩”,就是将丁税(人头税)并入田亩税,以后不再因为新生儿而收税,只征收田亩税。这无疑极大地促进了人口的增长。

同时放松了对户籍的控制,允许人口流动,促进了土地的开发;废除了贱籍,释放了劳动力。“摊丁入亩”不仅促进了人口的增长,而且增加了土地田亩,缓解了土地兼并。

雍正皇帝像

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5 493 576

1685年(康熙二十四年) 6 078 430

1724年(雍正二年) 6 837 914

1766年(乾隆三十一年) 7 414 493

清朝前期耕地面积统计简表

增加1920919顷,约等于128061平方公里

广西壮族自治区行政区域土地面积23.76万平方公里。

《康熙帝南巡图卷·康熙帝临河》

康熙十五年(1676年),黄淮水涨,奔腾四溃,淹了淮、扬七州县,破室绝家者无数。康熙十六年,任命靳(jin)辅为河道总督,主持治河。经过努力,黄河水流渐趋稳定,新增大片肥沃土地,同时保证了运河的通畅。

——张帆《古代中国简史》、孟彭兴《落日余晖》

水稻:双季稻

玉米

甘薯

花生

马铃薯

向日葵

玉米,原产美洲大陆。最初传入欧洲,明代传入我国。种一收千,其利甚大

甘薯,原产美洲大陆。最初传入欧洲和东南亚,明万历年间传入我国。每亩可得千斤,胜种五谷百倍

乾隆年间,各省政府纷纷劝种甘薯、玉米……甘薯、玉米已经成为中国贫苦农民的基本口粮。

——戴逸《乾隆皇帝及其时代》

高产作物

棉花

甘蔗

烟草

茶叶

药材

(乾隆年间)“种棉花之地,约居十之二三”。宁津县“种棉者几半县”。

——白寿彝《中国通史》

清初农业发展的表现

1.大力鼓励垦荒,耕地面积增加

2.大力兴修水利工程,减少水旱灾害

3.推广玉米、甘薯等高产作物,提高粮食产量

4.经济作物面积扩大,品种增加

《丝织十景图》描绘了丝织过程中10道工序:胰炼、染色、络丝、牵经、摇纺、接经、挑花、倒花、织绸和提花,不同的工序产生泡丝工、染丝工、整经工、接头工、倒花工等不同的工种。《丝织十景图》中出现了60多个人物,为清一色的男性。这些男性主要是从事丝织业生产的操作工,画面上偶尔出现头戴红顶帽的,则是官府所派的管理人员。

二. 手工业和商业的发展

根据材料结合所学知识说说清朝手工业发展的概况?

(1)概况:

丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。

清代粉彩瓷器。 明朝时,粉彩瓷器技术已问世,雍正时期,粉彩瓷器技术达到登峰造极的水平。

材料一

1. 手工业的发展

王素《纺织图册》节选

清《纺织图》

根据图片结合所学知识说说清朝手工业发展的表现?

(2)表现:

①丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

材料二:据《大清会典事例》所载:“乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。外江宁现留摇纺、染匠所管高手等匠七百七十七名,苏州挑花、拣绣所管高手等匠二百四十三名,杭州摇纺、染匠、挑花及所管高手等匠五百三十名。”

②依据材料结合所学知识,说说清朝手工业发展有哪些具体表现?

②出现了比较成熟的手工业工场

材料一

(1)概况:

丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。

(2)表现:

①丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

②出现了比较成熟的手工业工场

1、手工业的发展

(1)概况:清朝前期的商业很发达。

材料一:《盛世滋生图》涉及人物1.2万人,有中国最美丽的园林、建筑2000多栋,各种船只400余艘,描绘的是苏州的盛世场景,官场、民俗文化、杂耍等应有尽有。

根据材料结合所学知识说说清朝商业发展的表现?

(2)表现

①陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛。形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

②一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。

2.商业的发展

吴江县的盛泽镇

湖北的汉口镇

吴江县的盛泽镇出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象

湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会

材料二: (明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆,公所,组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商,富甲天下,山西庄氏号称数千万两——以上资料摘自《简明中国经济史》

商业资本活跃,会馆、商帮出现,出现工商业市镇等。

根据材料二结合所学知识,指出明清商业进一步发展的表现有哪些

清 北京前门商业区

前门街市图

材料 1(明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆,公所,组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商,富甲天下。

——以上资料摘自《简明中国经济史》

④在商业活动中,形成了一些大的商帮。

晋商,俗称“山西帮”,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑,放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。

徽商,又称新安商人,徽州商人或“徽帮”,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。徽商贾而好儒,富甲一方。

晋商

祁县乔氏

后来,从清光绪至民国初,是乔家的极盛时期。商业金融双管齐下,当时乔家的商业字号有200多处,流动资金就有白银700万-1000万两,再加上各地房产,乔家的资产相当于现在的八、九十个亿。

乔家大院始建于清乾隆年间,占地8724.8平方米,由6幢大院19个小院共313间房屋组成。从高处俯瞰,整体为双喜字型布局,城堡式建筑。

“皇家看故宫,民宅看乔家”。

胡雪岩:著名的徽商,早年在各省设立银号20多处,并经营中药、丝茶生意,操纵江南商业,资产最高达2000万两以上。后又入朝为官,所以历史上称“红顶商人”

商帮的发展带来的影响?

促进了社会经济的发展,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

人口 单位:万人

康熙八年

(1669年)

康熙五十年

(1711年)

乾隆六十年

(1795年)

5000

15000

30000

材料一:下图是清朝前期人口增长情况示意图

清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量有了很大增长。

1.人口增长的原因?

三、人口的增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多

康熙时,全国人口总数达到1.5亿

乾隆末年,全国人口发展到3亿

2.人口增长的概况:

材料二:清朝前期人均耕地面积简表

时间 全国人均耕地面积统计数

顺治十八年(1661年) 6.88亩

康熙六十年(1721年) 8.26亩

雍正十二年(1734年) 8.13亩

乾隆四十九年(1784年) 2.51亩

3.人口增长会给自然、社会带来什么样的影响?

材料三:清朝乾隆三十七年(1772年),直隶永定河边蓄水边防洪的淀泊“水退一尺,则占耕地一尺”,“每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。乾隆四十六年(1781年),黄河“河滩地亩,尽皆耕种麦苗,并多居民村落……筑围打坝,填塞日多”。

既有积极影响,也有消极影响。

消极影响

1.有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出。

2.随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。

3.庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

积极影响

促进了经济的发展,增加了劳动力和扩大了商品销售市场。

观察《明清经济的发展》地图,说一说明清时期经济分布分布上有什么特点?

由南向北推进,分布广泛;

合作探究:

对比宋代商业、明代商业、清代商业的内容,清朝商业发展有何进步?

①清朝形成了商业网(农村集市、城镇市场、区域性市场、全国性市场);

②一些农村地区发展为工商业市镇;

③大城市的数量增加了;清朝的大城市有:

北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市

④形成了一些大的商帮;比如:晋商、徽商

手工业和商业的发展

意义:有利于社会稳定;推动商品经济发展。

农业生产的恢复和发展

手工业:出现比较成熟的手工业工场。

原因:重视农业生产,推行垦荒政策。

商业:商业发达。

人口的增长

原因:清前期统治者采取的恢复社会经济的措施。

表现:耕地面积扩大;兴修水利;粮食产量提高。

带来的问题:人地矛盾突出;社会压力增大。

归纳小结

1、史书记载:清朝时期“四方之货,不产于燕,而毕集于燕”。这说明“燕”( )

A.商品经济活跃 B.农业生产发展

C.手工业发达 D.百姓富裕

A

检测提升

2.苏州盛泽镇在明朝中期还是一个普通的村落;而到明末,“市上两岸绸丝牙行,约有千百余家”。可见,盛泽镇的繁荣主要得益于( )

A.棉纺织基地的出现 B.全国性商贸中心形成

C.丝织业的快速发展 D陆上丝绸之路的开通

C

3、乾隆时期,拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的城市是( )

A.汉口 B.苏州 C.江宁 D.北京

B

4.如图是清朝《盛世滋生图》所展示的苏州斜桥商市。 从该图所反映出的我国明清时期商业发展的一个典型特点是( )

A.出现了农村集市 B.坊市分置

C.边境贸易繁荣 D.商业市镇兴盛

D

5.费正清在《美国与中国》一书中,把一空间命名为“集市社会”,它犹如一个蜂窝,每一个蜂窝以一个市镇为中心,由此向四方伸展出一些小路(有时是水路),通向周边的一二十个村子;村落无法构成一个自给自足的生活单元。这种“集市社会”反映了( )

A.自然经济结构的封闭和紧密

B.城镇在农村生活中的纽带作用

C.地方自治模式在中国的普及

D.农产品的商品化趋势日益加强

B

6.文物承载着历史,清朝开荒执照(右图),是清朝政府将州县卫所荒地无主者分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照,它说明清朝( )

A.重视农业的发展

B.商业发达

C.手工业发展

D.商帮兴起

A

1.据《清朝文献通考》记载,清廷提出将田分为新荒、积荒、极荒三等,并规定:新荒者,三年起科(征收钱粮);积荒者,五年起科;极荒者,永不起科。清廷这一规定意 ( )

A.强化民众的“农本”意识 B.激励垦荒和稳定社会秩序

C.缓解农业领域的满汉矛盾 D.强调垦荒程序应循序渐进

2.18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人

口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季

节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是( )

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

B

B

中考链接

3.清初统治者认为农业是“国之大计”,这使农业生产得到了发展,这一发展所起到的作用有( )

①有利于社会的稳定和繁荣 ②为手工业的发展奠定了基础

③对城镇商品经济的发展起到了推动作用 ④促进了大商帮的出现

A.①②③ B.①②③④ C.①③④ D.②③④

4.清朝流行的歌谣:“苏杭丝、松江棉;景德瓷、扬州盐;武昌木材、成都茶。”反映了( )

A.农业的发展 B.手工业的发展 C.商业的繁荣 D.商业都市的兴起

A

B

5.道光皇帝曾称赞山西“日升昌”票号汇通天下。“日升昌”票号业绩辉煌,分号遍及全国30多个城市,客户能实现“一票通兑”,领取现银。材料说明清朝前期( )

A.商业得到恢复和发展 B.形成资本雄厚的商帮

C.出现较多商业化城镇 D.人地的矛盾逐渐突出

6.有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实能印证这一观点的是( )

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.开始出现“早市”“夜市”

C.推广了传世的科技、文学名著 D.凸显了人地矛盾

A

A

7.右图所示现象出现的原因是( )

①对外贸易十分发达 ②粮食产量大幅提高

③社会秩序安定 ④城镇商品经济发展

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

8.在官方史籍中,清代人口数字在乾隆二十一年(1756)突破了2亿,乾隆五十五年

(1790年)突破了3亿,道光十四年(1834年)突破4亿。这种所谓的“人口爆炸”

( )

A.推动了城市化的进程 B.对农业社会形成较大压力

C.是重农抑商政策的结果 D.是商品经济高度发达的产物

B

B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源