人教版地理七年级上册 1.1 地球和地球仪 第二课时经线和经度 教案

文档属性

| 名称 | 人教版地理七年级上册 1.1 地球和地球仪 第二课时经线和经度 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 809.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-01 22:49:06 | ||

图片预览

文档简介

《经线和经度》

教学设计

【课标要求】

运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分

【教材分析】

本节课选自人教版七年级地理上册第一章第一节《地球和地球仪》。地球仪是学习地球知识的必备工具,有关经纬线知识的学习,既是对学习地球形状和大小的进一步延伸,又对后面将学习的地球运动、世界地理、中国地理起重要的铺垫作用,是学习地理学的重要基石,但对于空间概念弱的初中生来说,这部分知识很抽象。如何化难为易,是本节课教学的关键。

【学情分析】

七年级学生的空间想象能力和抽象思维方面尚有不足,但好奇心强,求知欲高,思维活跃,可以通过形象的课件和实体地球仪来强化直观性。此外,学生们的参与意识强,在教学过程中应多让学生主动参与动手操作,通过小组合作、观察探究、上台展示、比一比、画一画等环节拉近学生与知识的距离,突破重难点。

【教学目标】

1、观察地球仪,说出经线的特点

2、在地球仪上,找到并标出本初子午线,区分东西经度

3、观察地球仪,归纳东西经度的变化规律。

【教学重点】

1、在地球仪上找到并标出本初子午线,区分东、西经度

2、观察地球仪,归纳东西经度的变化规律

【教学难点】

观察地球仪,归纳东西经度的变化规律,并在经纬网图上准确读出某地的经度

【教具准备】

地球仪、不同颜色记号笔、橙子、卡纸、尺子

【课时安排】

一课时

【教学过程】

(导入)

同学们,昨天有位同学向老师提出了这样一个问题,他的哥哥在朋友圈晒出了一张照片,问他在哪里?他的回答是这样的:(30°N ,120°E)。从上一节课的学习中我们知道,30°N 代表北纬30度,那么,120°E代表什么意思呢?这又是在什么地方呢?带着

这些问题,这节课我们来学习经线和经度。(板书)经线和经度

(出示学习目标)

(讲授新课)

一、经线

(过渡)在学习地球仪这一部分知识时,我们已经初步认识了经纬线,什么样的线是经线呢?我们找一位同学用自己的话来回答。

(教师评价并出示地球仪)

这位同学说的很好,经线是连接南北两极,并与纬线垂直相交的线,又叫子午线。(古人以“子”为正北,以“午”为正南,如故宫“午门”的得名,故经线在我国又被称为子午线)

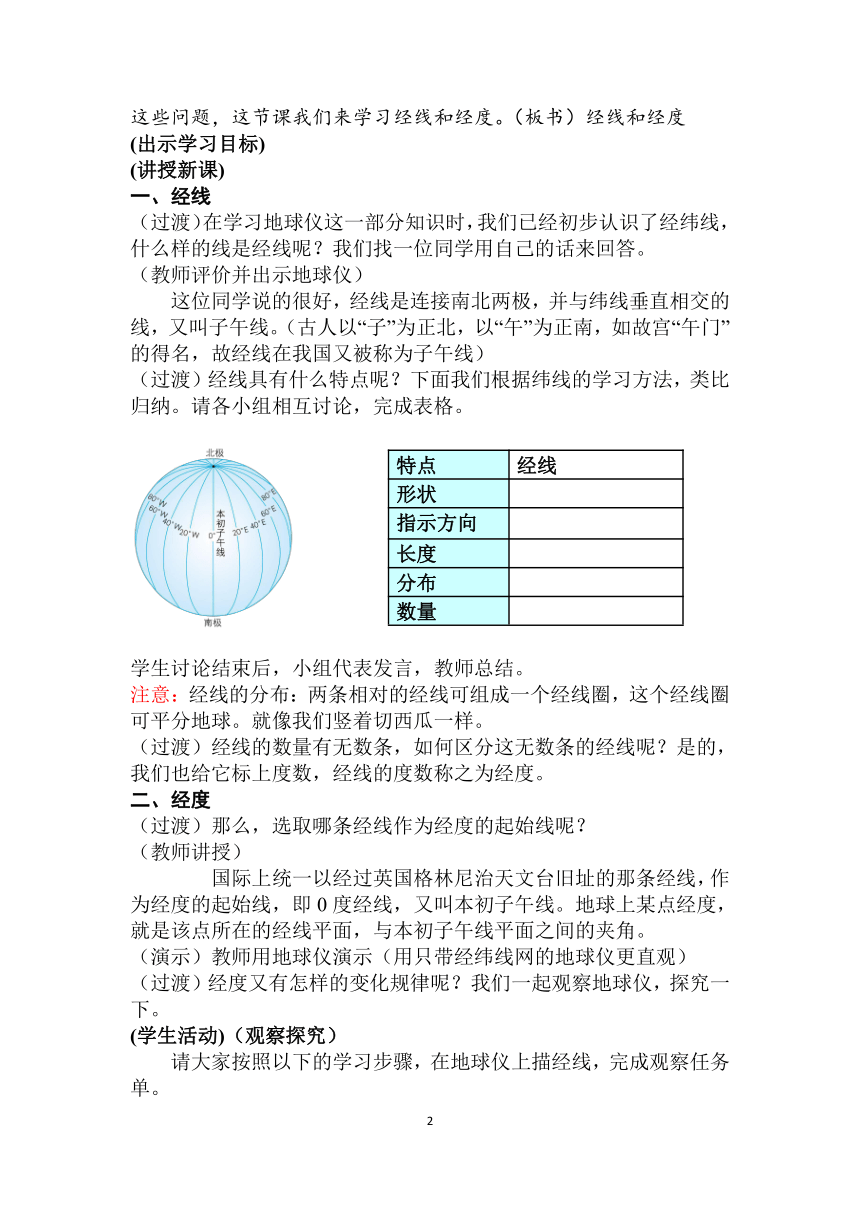

(过渡)经线具有什么特点呢?下面我们根据纬线的学习方法,类比归纳。请各小组相互讨论,完成表格。

特点 经线

形状

指示方向

长度

分布

数量

学生讨论结束后,小组代表发言,教师总结。

注意:经线的分布:两条相对的经线可组成一个经线圈,这个经线圈可平分地球。就像我们竖着切西瓜一样。

(过渡)经线的数量有无数条,如何区分这无数条的经线呢?是的,我们也给它标上度数,经线的度数称之为经度。

二、经度

(过渡)那么,选取哪条经线作为经度的起始线呢?

(教师讲授)

国际上统一以经过英国格林尼治天文台旧址的那条经线,作为经度的起始线,即0度经线,又叫本初子午线。地球上某点经度,就是该点所在的经线平面,与本初子午线平面之间的夹角。

(演示)教师用地球仪演示(用只带经纬线网的地球仪更直观)

(过渡)经度又有怎样的变化规律呢?我们一起观察地球仪,探究一下。

(学生活动)(观察探究)

请大家按照以下的学习步骤,在地球仪上描经线,完成观察任务单。

第一步:在地球仪上找到0°经线和180°经线用黑色记号笔描出。

第二步:在地球仪上找到90°经线,用紫色记号笔描出

观察任务单

①0°经线向东度数增大到__°,为__经,用字母__表示。

0°经线向西度数增大到__°,为__经,用字母__表示。

②观察经度的变化规律

(学生汇报探究结果,师生点评)

(学生观察思考)(火眼金睛)

③两条相对的经线组成的经线圈,度数之和是___度?东西经相反还是一致?

师举例:两条相对的经线组成的经线圈,度数之和是180度,东西经相反。如0°-180°相对,90°E和90°W相对,20°W和160°E相对。

(观察探究)第三步:学生在地球仪上找到20°W和160°E经线,用红色记号笔描出。

(过渡)还记得我们是如何划分南北半球的吗?你认为应选择哪条经线圈作为东西半球分界线呢?

(学生观察)0°-180°和20°W和160°E哪条经线圈穿过的陆地较少

(讲解)为了避免将一个半球划在两个国家,国际上通用20°W和160°E经线组成的经线圈作为东西半球的分界线。这点请大家牢记。

(学生活动)(动手画一画)

任务单——①在橙子上画经线、标经度

要求:从本初子午线开始,每隔90°画出一条经线,并标出经度。

②在纸上画经线、标经度

要求:绘制简单的经度分布示意图

(过渡)为了检测大家的掌握程度,我们来看几个实例。

(学以致用)洛阳市大致位于111°E—112°E之间,应位于甲乙两图中哪一个?

(揭秘时刻)课前老师提到的朋友圈的问题,(30°N ,120°E)在什么地方呢?请大家在地球仪上迅速找到30°N 与120°E经线交汇处。

(小结)

这节课我们通过类比归纳得出了经线的特点;通过观察探究得出了经度的分布规律。下面,我们通过一首歌小结一下(经纬线版改编歌曲)。

(课后延伸)

课下请同学们搜集资料,了解手机导航、GPS系统是如何工作的呢?下节课 ,我们将学习经纬网的有关知识。

【板书设计】

【教学反思】

本节课课标要求学生运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分。也就是观察地球仪,能够说出经线的特点并归纳东西经度的变化规律。因此,针对课标要求,我尽量让学生结合实体地球仪,通过小组合作、观察探究、上台展示、画经线、标经度等环节拉近学生与知识的距离,加深理解和识记、突破重难点。

经纬线内容在初中地理中对于学生来说是一个相对比较难的知识块。部分学生因为空间思维能力有限,觉得很难理解。因此,针对这一点,这节课我的设计思路如下:

对比归纳知概念(经线和经线的特点) 观察探究得规律(经度

的变化规律) 动手绘图知分布(经度的分布示意图)

学有所用重实践(经线和经度的应用)

这一节课需要一环扣一环,层层过渡,在教师一步步的引导下,来实现学习目标。

一、类比归纳,明确概念

对于经线的概念,结合上一节课学习的纬线和纬度的学习方法,我采用类比归纳,既便于学生对比概念又使他们能在相互观察讨论中加深印象。同时,我采用纬(“围”绕的围),经(经过的“经”)的构词便于学生区分概念。

二、观察探究,提高学习效率

学生感觉这一部分的知识点掌握不好主要是因为理解不了抽象的概念。老师不可能给每一个学生一一解答。所以要利用好小组合作的力量,分组讨论经线的特点、经度的变化规律,并给学生上台展示的机会。

三、动手绘图,形象直观

为了帮学生理解经线和经度的概念,我让学生在橙子上画经纬线。因为已经有了画纬线和纬度的基础,所以,今天这一部分完成的很快也很好。同时,让学生自己结合实物动手画一画并将立体图转化成平面图更形象直观,学生也感兴趣,在形象理解的基础上加深了印象。

四、学有所用,重在实践

理解了概念和分布规律后,我设计的是洛阳的经纬度以及朋友圈中实际问题。既贴近学生的生活,又首尾呼应。

在具体的讲授过程中,我觉得有几点做得比较成功:

1.整堂课体现了新课标的要求,重在学生的合作参与意识和动手能力的培养。

2.多种方式,多管齐下,重点突出,难点得到了突破。

3.结束后用改编歌曲总结知识点,学生在哼唱中升华了知识。

但还有一点值得改进:在小地球仪上方便学生绘线,但有些地名显示不出,如杭州。这点考虑不周。

尽管如此,通过这节课的讲述让我充分明白:教师的职责主要不在于教,而在于引导学生学,我们不能满足于学生学会,更重要的是让学生会学,愿学。我们应努力使学生由对知识的被动接受变为主动接受,并将所学知识与日常生活实际结合,做到学有所用!

教学设计

【课标要求】

运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分

【教材分析】

本节课选自人教版七年级地理上册第一章第一节《地球和地球仪》。地球仪是学习地球知识的必备工具,有关经纬线知识的学习,既是对学习地球形状和大小的进一步延伸,又对后面将学习的地球运动、世界地理、中国地理起重要的铺垫作用,是学习地理学的重要基石,但对于空间概念弱的初中生来说,这部分知识很抽象。如何化难为易,是本节课教学的关键。

【学情分析】

七年级学生的空间想象能力和抽象思维方面尚有不足,但好奇心强,求知欲高,思维活跃,可以通过形象的课件和实体地球仪来强化直观性。此外,学生们的参与意识强,在教学过程中应多让学生主动参与动手操作,通过小组合作、观察探究、上台展示、比一比、画一画等环节拉近学生与知识的距离,突破重难点。

【教学目标】

1、观察地球仪,说出经线的特点

2、在地球仪上,找到并标出本初子午线,区分东西经度

3、观察地球仪,归纳东西经度的变化规律。

【教学重点】

1、在地球仪上找到并标出本初子午线,区分东、西经度

2、观察地球仪,归纳东西经度的变化规律

【教学难点】

观察地球仪,归纳东西经度的变化规律,并在经纬网图上准确读出某地的经度

【教具准备】

地球仪、不同颜色记号笔、橙子、卡纸、尺子

【课时安排】

一课时

【教学过程】

(导入)

同学们,昨天有位同学向老师提出了这样一个问题,他的哥哥在朋友圈晒出了一张照片,问他在哪里?他的回答是这样的:(30°N ,120°E)。从上一节课的学习中我们知道,30°N 代表北纬30度,那么,120°E代表什么意思呢?这又是在什么地方呢?带着

这些问题,这节课我们来学习经线和经度。(板书)经线和经度

(出示学习目标)

(讲授新课)

一、经线

(过渡)在学习地球仪这一部分知识时,我们已经初步认识了经纬线,什么样的线是经线呢?我们找一位同学用自己的话来回答。

(教师评价并出示地球仪)

这位同学说的很好,经线是连接南北两极,并与纬线垂直相交的线,又叫子午线。(古人以“子”为正北,以“午”为正南,如故宫“午门”的得名,故经线在我国又被称为子午线)

(过渡)经线具有什么特点呢?下面我们根据纬线的学习方法,类比归纳。请各小组相互讨论,完成表格。

特点 经线

形状

指示方向

长度

分布

数量

学生讨论结束后,小组代表发言,教师总结。

注意:经线的分布:两条相对的经线可组成一个经线圈,这个经线圈可平分地球。就像我们竖着切西瓜一样。

(过渡)经线的数量有无数条,如何区分这无数条的经线呢?是的,我们也给它标上度数,经线的度数称之为经度。

二、经度

(过渡)那么,选取哪条经线作为经度的起始线呢?

(教师讲授)

国际上统一以经过英国格林尼治天文台旧址的那条经线,作为经度的起始线,即0度经线,又叫本初子午线。地球上某点经度,就是该点所在的经线平面,与本初子午线平面之间的夹角。

(演示)教师用地球仪演示(用只带经纬线网的地球仪更直观)

(过渡)经度又有怎样的变化规律呢?我们一起观察地球仪,探究一下。

(学生活动)(观察探究)

请大家按照以下的学习步骤,在地球仪上描经线,完成观察任务单。

第一步:在地球仪上找到0°经线和180°经线用黑色记号笔描出。

第二步:在地球仪上找到90°经线,用紫色记号笔描出

观察任务单

①0°经线向东度数增大到__°,为__经,用字母__表示。

0°经线向西度数增大到__°,为__经,用字母__表示。

②观察经度的变化规律

(学生汇报探究结果,师生点评)

(学生观察思考)(火眼金睛)

③两条相对的经线组成的经线圈,度数之和是___度?东西经相反还是一致?

师举例:两条相对的经线组成的经线圈,度数之和是180度,东西经相反。如0°-180°相对,90°E和90°W相对,20°W和160°E相对。

(观察探究)第三步:学生在地球仪上找到20°W和160°E经线,用红色记号笔描出。

(过渡)还记得我们是如何划分南北半球的吗?你认为应选择哪条经线圈作为东西半球分界线呢?

(学生观察)0°-180°和20°W和160°E哪条经线圈穿过的陆地较少

(讲解)为了避免将一个半球划在两个国家,国际上通用20°W和160°E经线组成的经线圈作为东西半球的分界线。这点请大家牢记。

(学生活动)(动手画一画)

任务单——①在橙子上画经线、标经度

要求:从本初子午线开始,每隔90°画出一条经线,并标出经度。

②在纸上画经线、标经度

要求:绘制简单的经度分布示意图

(过渡)为了检测大家的掌握程度,我们来看几个实例。

(学以致用)洛阳市大致位于111°E—112°E之间,应位于甲乙两图中哪一个?

(揭秘时刻)课前老师提到的朋友圈的问题,(30°N ,120°E)在什么地方呢?请大家在地球仪上迅速找到30°N 与120°E经线交汇处。

(小结)

这节课我们通过类比归纳得出了经线的特点;通过观察探究得出了经度的分布规律。下面,我们通过一首歌小结一下(经纬线版改编歌曲)。

(课后延伸)

课下请同学们搜集资料,了解手机导航、GPS系统是如何工作的呢?下节课 ,我们将学习经纬网的有关知识。

【板书设计】

【教学反思】

本节课课标要求学生运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分。也就是观察地球仪,能够说出经线的特点并归纳东西经度的变化规律。因此,针对课标要求,我尽量让学生结合实体地球仪,通过小组合作、观察探究、上台展示、画经线、标经度等环节拉近学生与知识的距离,加深理解和识记、突破重难点。

经纬线内容在初中地理中对于学生来说是一个相对比较难的知识块。部分学生因为空间思维能力有限,觉得很难理解。因此,针对这一点,这节课我的设计思路如下:

对比归纳知概念(经线和经线的特点) 观察探究得规律(经度

的变化规律) 动手绘图知分布(经度的分布示意图)

学有所用重实践(经线和经度的应用)

这一节课需要一环扣一环,层层过渡,在教师一步步的引导下,来实现学习目标。

一、类比归纳,明确概念

对于经线的概念,结合上一节课学习的纬线和纬度的学习方法,我采用类比归纳,既便于学生对比概念又使他们能在相互观察讨论中加深印象。同时,我采用纬(“围”绕的围),经(经过的“经”)的构词便于学生区分概念。

二、观察探究,提高学习效率

学生感觉这一部分的知识点掌握不好主要是因为理解不了抽象的概念。老师不可能给每一个学生一一解答。所以要利用好小组合作的力量,分组讨论经线的特点、经度的变化规律,并给学生上台展示的机会。

三、动手绘图,形象直观

为了帮学生理解经线和经度的概念,我让学生在橙子上画经纬线。因为已经有了画纬线和纬度的基础,所以,今天这一部分完成的很快也很好。同时,让学生自己结合实物动手画一画并将立体图转化成平面图更形象直观,学生也感兴趣,在形象理解的基础上加深了印象。

四、学有所用,重在实践

理解了概念和分布规律后,我设计的是洛阳的经纬度以及朋友圈中实际问题。既贴近学生的生活,又首尾呼应。

在具体的讲授过程中,我觉得有几点做得比较成功:

1.整堂课体现了新课标的要求,重在学生的合作参与意识和动手能力的培养。

2.多种方式,多管齐下,重点突出,难点得到了突破。

3.结束后用改编歌曲总结知识点,学生在哼唱中升华了知识。

但还有一点值得改进:在小地球仪上方便学生绘线,但有些地名显示不出,如杭州。这点考虑不周。

尽管如此,通过这节课的讲述让我充分明白:教师的职责主要不在于教,而在于引导学生学,我们不能满足于学生学会,更重要的是让学生会学,愿学。我们应努力使学生由对知识的被动接受变为主动接受,并将所学知识与日常生活实际结合,做到学有所用!