第19课 清朝前期社会经济的发展 课件

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

1885年台湾正式建省

西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北..接西伯利亚,西南至喜马拉雅山脉,东北至外兴安岭和库页岛,东南到台湾及附属岛屿,南至南海诸岛

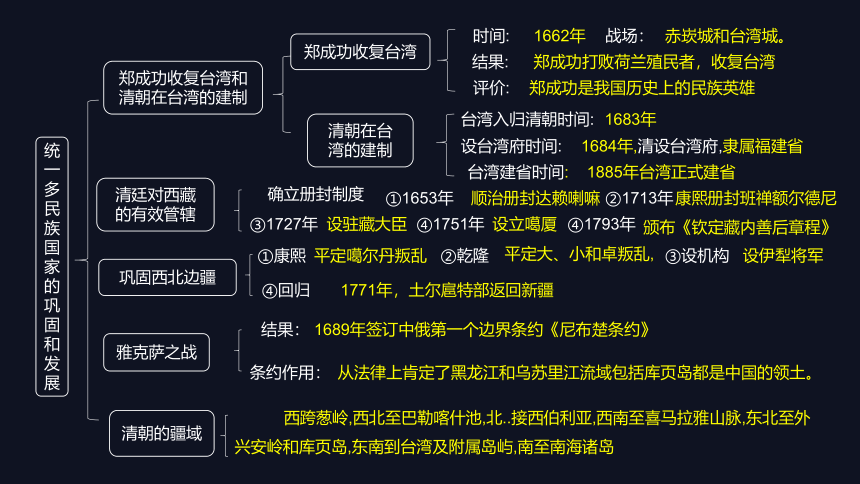

统一多民

族国家的

巩固和发

展

郑成功收复台湾和

清朝在台湾的建制

清廷对西藏

的有效管辖

郑成功收复台湾

郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾

清朝在台

湾的建制

清朝的疆域

巩固西北边疆

雅克萨之战

时间:

1662年

战场:

赤崁城和台湾城。

结果:

评价:

郑成功是我国历史上的民族英雄

台湾入归清朝时间:

1683年

设台湾府时间:

1684年,清设台湾府,隶属福建省

台湾建省时间:

确立册封制度

顺治册封达赖喇嘛

康熙册封班禅额尔德尼

设驻藏大臣

颁布《钦定藏内善后章程》

平定噶尔丹叛乱

平定大、小和卓叛乱,

设伊犁将军

1771年,土尔扈特部返回新疆

结果:

1689年签订中俄第一个边界条约《尼布楚条约》

条约作用:

从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛都是中国的领土。

①1653年

②1713年

③1727年

④1751年

设立噶厦

④1793年

①康熙

②乾隆

③设机构

④回归

第三单元

明清:统一多民族国家的巩固与发展

第19课

清朝前期社会经济的发展

1、了解清朝前期农业、手工业、商业发展及人口增长的基本状况

2、了解清朝前期的兴盛。

3、思考清朝前期社会经济发展的原因和影响。

学习目标

核心素养

1、史料实证:通过清朝开荒执照图片,再现耕地面积不断增加的史实;通过《耕织图》、清朝织布图、《前门街市图》《盛世滋生图》有力地证明了清朝前期农业、手工业、商业的发展状况。

2、历史解释:通过课文中对清朝前期农业生产、手工业和商业等的发展叙述,再现当时这几项的发展状况。通过清朝前期的人口增长的史实和原因的叙述,让学生学会分析历史产生的原因。

3、家国情怀:通过人口问题的分析,让学生明白人口过多和过少对社会发展的影响,从而认识国家实行计划生育的意义。

农业生产的恢复和发展

明朝末年的大动荡对社会经济造

成严重的破坏,清初的统治者认识到

恢复经济,尤其是恢复和发展农业生

产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农

业生产,大力推行垦荒政策,使农业

生产很快得到恢复,并有了较大的发

展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

阅读左边资料回答:

农业生产恢复的原因有哪些?

答:原因:

清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

耕织图

清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,边远地区也得到了开发。到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。在兴修水利方面,对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许多堤坝、渠堰、海塘。在庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。同时,经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大。

阅读左边资料回答:农业发展表现在哪些地方?

耕地面积不断扩大,到乾隆末年,耕地面积比明朝增加了近3亿亩。

⑴ 在耕地方面:

⑵ 在兴修水利方面:

治理了黄河、淮河和大运河等,修建了堤坝、渠堰、海塘。

⑶在庄稼种植方面:

改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大量提高。

答:农业发展表现:

⑷ 在经济作物方面:

种植面积不断扩大,

品种增加。种植的品种有:棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等。

相关史事P96

当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物,明代引入中国后,到了清代得到大面积的推广。此外,马铃薯、花生和向日葵等也在更多的地方推广。

阅读左边资料回答:

原产于美洲的哪些物种得到推广?

玉米、甘薯、马铃薯、花生、向日葵等。

答:得到推广的物种有:

农业生产的发

展,有利于社会的

稳定和繁荣。农业

产品品种和产量的

增加,也对手工业

和城镇商品经济的

发展起到了推动的

作用。

阅读左边资料回答:

农业生产发展有什么意义?

答:农业生产发展的意义:

① 农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

② 农业产品品种和产量的增加,对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

清朝开荒执照

相关史事P97

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,有“湖广熟,天下足”的谚语。

阅读左边资料回答:

清朝以前,江南被誉为什么?有什么谚语?清朝中期,新的商品粮基地在哪里?又有什么谚语?为什么会有这样的变化?

答:清朝前,江南被誉为:鱼米之乡。

其谚语是:“苏湖熟,天下足”。

清朝中期新的商品粮基地:湖广地区

其谚语是:“湖广熟,天下足”。

原因:到了清朝中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。

手工业和商业的发展

清朝前期,丝织业、

棉织业、印染业、矿冶

业、制瓷业、制糖业、

制茶业等手工业都有很

大的发展。尤其是丝织、

棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50 000人。

清

朝

织

布

图

江宁

今江苏南京。

阅读左边资料回答:

清朝前期,手工业有所发展,品种繁多、产品精良的有哪些行业?当时,颇具规模和有哪些?

答:品种繁多、产品精良的行业有:丝织、棉织、印染、制瓷等

颇具规模的手工业工场有:

①江宁著名的机户李扁担、李东

阳。

②佛山镇棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。

阅读左边资料回答:

1、商业发展表现在哪些方面?

答:清朝前期,商业发展表现:

⑴ 在全国范围内,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

⑵ 农村地区发展为工商业市镇。

① 吴江县盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;

② 湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。

⑶ 苏州拥有“十万烟火”,财富“甲天下”,“地值寸金”的记载。

在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。与晋商相匹敌的是江南徽州府商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

阅读左边资料回答:

1、商业发展表现在哪些方面?

⑷在商业活动中,形成了晋商和徽商两大商帮。

2、晋商和徽商分别从事哪些行业?

答:影响:商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

3、商帮活动的影响是什么?

答:晋商到乾隆时专门经营汇兑、放贷和存款业务,开设“票号”。

徽商主要从事典当。

《盛世滋生图》(局部)

《前门街市图》(局部)

画面描绘了乾隆时苏州繁华的市井风情。

描绘了乾隆时期,京城前门大街两旁店铺林立的景象。

人口的增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

阅读左边资料回答:

1、明朝鼎盛时期,全国人口达到多少?到清乾隆末年,人口发展到多少?占当时世界总人口的几分之几

答:明朝鼎盛时期,人口总数:1亿多。

到清乾隆末年,人口总数:3亿,占当时世界总人数:三分之一。

2、说出人口增长很快的原因?

答:原因:清朝前期,社会经济的恢复与发展,国力增强,社会安定。

人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

阅读左边资料回答:

3、人口增长过快带来哪些弊端

答:人口增长过快弊端:

① 人地矛盾逐渐突出,进一步开荒垦田,造成天然植被和原始森林遭到破坏;

② 庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

国库充盈的好处:财政收入增多,国力大为增强,为国家的安定提供了财政上的保证。

知识拓展

康熙时期国库充盈

清初,统治者注重发展农业和工商业,社会经济得到恢复和发展,国家的财政收入逐年增加。康熙时期,朝廷每年的财政收入约3 000万两白银,最高的年份达到4 736万两。财政收入增多,国力大为增强,为国家的安定提供了财政上的保证。

阅读左边资料回答:

清朝什么时期国库充盈 国库充盈有什么好处?

答:康熙时期国库充盈。

1661——1766年,耕地面积发生了什么变化 这种变化是由哪些因素导致的

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

课后活动

1.阅读下表并回答问题。

答:1661一1766年,耕地面积大幅增加(增加接近35%)。

促使这种变化的主要因素有:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作;等等。

课后活动

2.从国外引进的作物如玉米、甘薯、马铃薯,在清朝时得以普遍种植。这对清朝社会有何影响

答:玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长的压力,促进了清朝人口的增长。

人地矛盾突出;自然资源破坏;人口造成社会压力,影响经济的持实发展

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和商业的发展

人口的增长

原因:

清初的统治者重视农业生产,推行垦荒政策

表现:

耕地面积不断扩大;修建水利工程;

粮食量大幅度提高;经济作物种植面积扩大

意义:

有利于社会稳定的繁荣;推动了手工业和城镇商品经济的发展

手工业:

②出现比较成熟的手工业工场。如佛山镇等

手工业有很大发展。

①出现颇具规模的手工业工场。如江宁机户李扁担、李东阳等

商业:

陆路和水运贸易兴盛,形成商业网;

②汉口镇成为人烟数十里,贾户数千家的都会;

城市工的商业的繁荣。苏州出现了“地值千金”现象;

晋商经营汇兑、放贷、存款,徽商从事典当等行业

原因:

影响:

统治者采取恢复社会经济的措施,使国力增强,经济发展,社会安定。

农村形成工商业市镇。

①吴江县盛泽镇出现了舟楫塞港、街道肩摩的景象;

商业活动中形成晋商、徽商等大商帮。

1.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到“国之大计”应是( )

A.加强中央集权

B.恢复和发展农业生产

C.改革科举制度

D.加强思想控制

课堂练习

B

2.中国的封建社会出现之初就形成了重农抑商的传统。随着商品经济的发展,清朝时期在经济领域不断出现冲击重农抑商传统的新形式,这种新形式表现在( )

A.耕地面积的扩大

B.手工工场的出现

C.八股取士的实行

D.昆曲走向衰落

课堂练习

B

3.清朝前期,工商业非常繁荣的大城市不包括( )

A.北京

B.江宁

C.扬州

D.吴江县盛泽镇

课堂练习

D

4.乾隆时,晋商在全国各地开设的专门经营汇兑、放贷和存款业务、便于货币流通的机构是( )

A.票号

B.银号

C.银行

D.钱庄

课堂练习

A

5.清朝前期,江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;广州府佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人,每一家工场平均有20人。这充分表明( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对民间设厂的限制

D.这种工场有效抵制了西方的经济侵略

课堂练习

A

6.下列不属于人口快速增长带来的社会问题的是( )

A.人地矛盾逐渐突出

B.很多天然植被和原始森林遭到破坏

C.水土流失严重,地力下降

D.促进经济的持续发展

课堂练习

D

7.为清朝前期的兴盛奠定了基础的是( )

A.农业生产的恢复和发展

B.手工业的发展

C.商品贸易的兴盛

D.商帮的活动

课堂练习

A

8.清朝前期,出现了比较成熟的手工业工场,著名的机户李扁担、李东阳等的手工业工场位于( )

A.苏州

B.江宁

C.洛阳

D.杭州

课堂练习

B

9.到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会的是( )

A.吴江县盛泽镇

B.湖北汉口镇

C.北京

D.江宁

课堂练习

B

10.明清时期,中国出现了数十座较大的城市,这反映了该时期( )

A.经济重心南移

B.民族交往频繁

C.商品经济活跃

D.皇权高度集中

课堂练习

C

课后练习

1、背本课知识点

2、预习第20课

1885年台湾正式建省

西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北..接西伯利亚,西南至喜马拉雅山脉,东北至外兴安岭和库页岛,东南到台湾及附属岛屿,南至南海诸岛

统一多民

族国家的

巩固和发

展

郑成功收复台湾和

清朝在台湾的建制

清廷对西藏

的有效管辖

郑成功收复台湾

郑成功打败荷兰殖民者,收复台湾

清朝在台

湾的建制

清朝的疆域

巩固西北边疆

雅克萨之战

时间:

1662年

战场:

赤崁城和台湾城。

结果:

评价:

郑成功是我国历史上的民族英雄

台湾入归清朝时间:

1683年

设台湾府时间:

1684年,清设台湾府,隶属福建省

台湾建省时间:

确立册封制度

顺治册封达赖喇嘛

康熙册封班禅额尔德尼

设驻藏大臣

颁布《钦定藏内善后章程》

平定噶尔丹叛乱

平定大、小和卓叛乱,

设伊犁将军

1771年,土尔扈特部返回新疆

结果:

1689年签订中俄第一个边界条约《尼布楚条约》

条约作用:

从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛都是中国的领土。

①1653年

②1713年

③1727年

④1751年

设立噶厦

④1793年

①康熙

②乾隆

③设机构

④回归

第三单元

明清:统一多民族国家的巩固与发展

第19课

清朝前期社会经济的发展

1、了解清朝前期农业、手工业、商业发展及人口增长的基本状况

2、了解清朝前期的兴盛。

3、思考清朝前期社会经济发展的原因和影响。

学习目标

核心素养

1、史料实证:通过清朝开荒执照图片,再现耕地面积不断增加的史实;通过《耕织图》、清朝织布图、《前门街市图》《盛世滋生图》有力地证明了清朝前期农业、手工业、商业的发展状况。

2、历史解释:通过课文中对清朝前期农业生产、手工业和商业等的发展叙述,再现当时这几项的发展状况。通过清朝前期的人口增长的史实和原因的叙述,让学生学会分析历史产生的原因。

3、家国情怀:通过人口问题的分析,让学生明白人口过多和过少对社会发展的影响,从而认识国家实行计划生育的意义。

农业生产的恢复和发展

明朝末年的大动荡对社会经济造

成严重的破坏,清初的统治者认识到

恢复经济,尤其是恢复和发展农业生

产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农

业生产,大力推行垦荒政策,使农业

生产很快得到恢复,并有了较大的发

展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

阅读左边资料回答:

农业生产恢复的原因有哪些?

答:原因:

清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策。

耕织图

清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,边远地区也得到了开发。到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。在兴修水利方面,对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许多堤坝、渠堰、海塘。在庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高。同时,经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大。

阅读左边资料回答:农业发展表现在哪些地方?

耕地面积不断扩大,到乾隆末年,耕地面积比明朝增加了近3亿亩。

⑴ 在耕地方面:

⑵ 在兴修水利方面:

治理了黄河、淮河和大运河等,修建了堤坝、渠堰、海塘。

⑶在庄稼种植方面:

改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大量提高。

答:农业发展表现:

⑷ 在经济作物方面:

种植面积不断扩大,

品种增加。种植的品种有:棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等。

相关史事P96

当时在南方很多地区种植双季稻,在河北有大批旱地改为水田种水稻,粮食产量有了很大的提高。原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物,明代引入中国后,到了清代得到大面积的推广。此外,马铃薯、花生和向日葵等也在更多的地方推广。

阅读左边资料回答:

原产于美洲的哪些物种得到推广?

玉米、甘薯、马铃薯、花生、向日葵等。

答:得到推广的物种有:

农业生产的发

展,有利于社会的

稳定和繁荣。农业

产品品种和产量的

增加,也对手工业

和城镇商品经济的

发展起到了推动的

作用。

阅读左边资料回答:

农业生产发展有什么意义?

答:农业生产发展的意义:

① 农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

② 农业产品品种和产量的增加,对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

清朝开荒执照

相关史事P97

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地,有“湖广熟,天下足”的谚语。

阅读左边资料回答:

清朝以前,江南被誉为什么?有什么谚语?清朝中期,新的商品粮基地在哪里?又有什么谚语?为什么会有这样的变化?

答:清朝前,江南被誉为:鱼米之乡。

其谚语是:“苏湖熟,天下足”。

清朝中期新的商品粮基地:湖广地区

其谚语是:“湖广熟,天下足”。

原因:到了清朝中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。

手工业和商业的发展

清朝前期,丝织业、

棉织业、印染业、矿冶

业、制瓷业、制糖业、

制茶业等手工业都有很

大的发展。尤其是丝织、

棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。当时已出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50 000人。

清

朝

织

布

图

江宁

今江苏南京。

阅读左边资料回答:

清朝前期,手工业有所发展,品种繁多、产品精良的有哪些行业?当时,颇具规模和有哪些?

答:品种繁多、产品精良的行业有:丝织、棉织、印染、制瓷等

颇具规模的手工业工场有:

①江宁著名的机户李扁担、李东

阳。

②佛山镇棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。

阅读左边资料回答:

1、商业发展表现在哪些方面?

答:清朝前期,商业发展表现:

⑴ 在全国范围内,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。

⑵ 农村地区发展为工商业市镇。

① 吴江县盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;

② 湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。

⑶ 苏州拥有“十万烟火”,财富“甲天下”,“地值寸金”的记载。

在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。与晋商相匹敌的是江南徽州府商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

阅读左边资料回答:

1、商业发展表现在哪些方面?

⑷在商业活动中,形成了晋商和徽商两大商帮。

2、晋商和徽商分别从事哪些行业?

答:影响:商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

3、商帮活动的影响是什么?

答:晋商到乾隆时专门经营汇兑、放贷和存款业务,开设“票号”。

徽商主要从事典当。

《盛世滋生图》(局部)

《前门街市图》(局部)

画面描绘了乾隆时苏州繁华的市井风情。

描绘了乾隆时期,京城前门大街两旁店铺林立的景象。

人口的增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

阅读左边资料回答:

1、明朝鼎盛时期,全国人口达到多少?到清乾隆末年,人口发展到多少?占当时世界总人口的几分之几

答:明朝鼎盛时期,人口总数:1亿多。

到清乾隆末年,人口总数:3亿,占当时世界总人数:三分之一。

2、说出人口增长很快的原因?

答:原因:清朝前期,社会经济的恢复与发展,国力增强,社会安定。

人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

阅读左边资料回答:

3、人口增长过快带来哪些弊端

答:人口增长过快弊端:

① 人地矛盾逐渐突出,进一步开荒垦田,造成天然植被和原始森林遭到破坏;

② 庞大的人口造成社会压力,影响了经济的持续发展。

国库充盈的好处:财政收入增多,国力大为增强,为国家的安定提供了财政上的保证。

知识拓展

康熙时期国库充盈

清初,统治者注重发展农业和工商业,社会经济得到恢复和发展,国家的财政收入逐年增加。康熙时期,朝廷每年的财政收入约3 000万两白银,最高的年份达到4 736万两。财政收入增多,国力大为增强,为国家的安定提供了财政上的保证。

阅读左边资料回答:

清朝什么时期国库充盈 国库充盈有什么好处?

答:康熙时期国库充盈。

1661——1766年,耕地面积发生了什么变化 这种变化是由哪些因素导致的

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

课后活动

1.阅读下表并回答问题。

答:1661一1766年,耕地面积大幅增加(增加接近35%)。

促使这种变化的主要因素有:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作;等等。

课后活动

2.从国外引进的作物如玉米、甘薯、马铃薯,在清朝时得以普遍种植。这对清朝社会有何影响

答:玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长的压力,促进了清朝人口的增长。

人地矛盾突出;自然资源破坏;人口造成社会压力,影响经济的持实发展

清朝前期社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和商业的发展

人口的增长

原因:

清初的统治者重视农业生产,推行垦荒政策

表现:

耕地面积不断扩大;修建水利工程;

粮食量大幅度提高;经济作物种植面积扩大

意义:

有利于社会稳定的繁荣;推动了手工业和城镇商品经济的发展

手工业:

②出现比较成熟的手工业工场。如佛山镇等

手工业有很大发展。

①出现颇具规模的手工业工场。如江宁机户李扁担、李东阳等

商业:

陆路和水运贸易兴盛,形成商业网;

②汉口镇成为人烟数十里,贾户数千家的都会;

城市工的商业的繁荣。苏州出现了“地值千金”现象;

晋商经营汇兑、放贷、存款,徽商从事典当等行业

原因:

影响:

统治者采取恢复社会经济的措施,使国力增强,经济发展,社会安定。

农村形成工商业市镇。

①吴江县盛泽镇出现了舟楫塞港、街道肩摩的景象;

商业活动中形成晋商、徽商等大商帮。

1.明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到“国之大计”应是( )

A.加强中央集权

B.恢复和发展农业生产

C.改革科举制度

D.加强思想控制

课堂练习

B

2.中国的封建社会出现之初就形成了重农抑商的传统。随着商品经济的发展,清朝时期在经济领域不断出现冲击重农抑商传统的新形式,这种新形式表现在( )

A.耕地面积的扩大

B.手工工场的出现

C.八股取士的实行

D.昆曲走向衰落

课堂练习

B

3.清朝前期,工商业非常繁荣的大城市不包括( )

A.北京

B.江宁

C.扬州

D.吴江县盛泽镇

课堂练习

D

4.乾隆时,晋商在全国各地开设的专门经营汇兑、放贷和存款业务、便于货币流通的机构是( )

A.票号

B.银号

C.银行

D.钱庄

课堂练习

A

5.清朝前期,江宁(今南京)著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;广州府佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人,每一家工场平均有20人。这充分表明( )

A.清代已经出现较为成熟的手工业工场

B.清代新兴资产阶级已经取代地主阶级

C.清政府曾暂时放宽对民间设厂的限制

D.这种工场有效抵制了西方的经济侵略

课堂练习

A

6.下列不属于人口快速增长带来的社会问题的是( )

A.人地矛盾逐渐突出

B.很多天然植被和原始森林遭到破坏

C.水土流失严重,地力下降

D.促进经济的持续发展

课堂练习

D

7.为清朝前期的兴盛奠定了基础的是( )

A.农业生产的恢复和发展

B.手工业的发展

C.商品贸易的兴盛

D.商帮的活动

课堂练习

A

8.清朝前期,出现了比较成熟的手工业工场,著名的机户李扁担、李东阳等的手工业工场位于( )

A.苏州

B.江宁

C.洛阳

D.杭州

课堂练习

B

9.到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会的是( )

A.吴江县盛泽镇

B.湖北汉口镇

C.北京

D.江宁

课堂练习

B

10.明清时期,中国出现了数十座较大的城市,这反映了该时期( )

A.经济重心南移

B.民族交往频繁

C.商品经济活跃

D.皇权高度集中

课堂练习

C

课后练习

1、背本课知识点

2、预习第20课

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源