6.2 向心力说课(优质课定稿) 课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.2 向心力说课(优质课定稿) 课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-02 12:41:33 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

向心力

人教版普通高中课程标准实验教科书 物理必修第二册 第六章第二节

教材分析

学情分析

教学目标

重点和难点

教法与学法

教学过程

板书设计

教材分析

●本节内容是在学生学习了圆周运动的知识后,从动力学角度研究圆周运动产生的原因,学习向心力和变速圆周运动的知识。它与生活实际联系紧密,在物理学中占有重要地位,同时也是本章的重点和难点。学好这部分知识,可以为后面万有引力定律和带电粒子在匀强磁场中的运动打好基础。

●教材的编排首先从身边的实例出发,引出向心力的概念;然后根据牛顿第二定律,从向心加速度的方向和大小推得向心力的方向和大小;接着设计了“实验”栏目──用圆锥摆验证向心力的表达式;最后讨论了变速圆周运动和一般的曲线运动。

学情分析

●知识层面:是继平抛运动后,又一个变速运动的典型实例,是学生普遍感到难学,但又非常重要的部分。学生已经知道了曲线运动、向心加速度的相关知识,并且能够准确而熟练的进行受力分析和运用牛顿运动定律。

●思维特点: 高一学生的认知遵循从感性到理性的规律,因此主要通过创设情境让学生亲身体验来达到感性认识。并且学生已经初步掌握了探究事物的一般方法,因此可以引导他们进行自主探究。另外,学生好玩、好问、好奇、渴望得到认可,教学中要根据这些特点来确定教学方法。因此,可以让学生在教师的引导下独立推导向心力的表达式,以及分析向心力来源和变速圆周运动问题。

教学目标

●知识与技能

●过程与方法

●情感态度与价值观

(1)了解向心力概念,知道向心力是根据力的效果命名的。

(2)理解并掌握向心力的表达式,并能用来进行简单情景的计算。

(3)会测量、分析实验数据,获得实验结论。

(4)知道变速圆周运动中向心力是合外力的一个分力,知道合外力的作用效果。

(1)通过对向心力概念的探究体验,让学生理解其概念。并掌握处理问题的一般方法:提出问题,分析问题,解决问题。

(2)在验证向心力的表达式的过程中,体会控制变量法在解决问题中的作用。

(3)经历从匀速圆周运动到变速圆周运动再到一般曲线运动的研究过程,让学生领会解决问题从特殊到一般的思维方法。并学会用运动和力的观点分析、解决问题。

(1)通过观察有趣的小实验,经历从自己提出问题到自己解决问题的过程,培养学生的问题意识及思

维能力。

(2)经历从特殊到一般的研究过程,培养学生分析问题、解决问题的能力。

(3)通过挖掘现实生活中易忽视的细节,体验身边其实就隐含着许多物理奥秘,激发他们学习物理的热情,也引导他们体验科技的巨大魅力;

重点和难点

●重点(1)理解向心力的概念和公式的建立。

(2)理解向心力的公式,并能用来进行计算。

(3)理解向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小。

●难点:(1)向心力的来源。

(2)理解向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小。

教法与学法

启发式教学法

实验法

讲解法

讨论法

练习法

小组合作

自主探究

教学相长

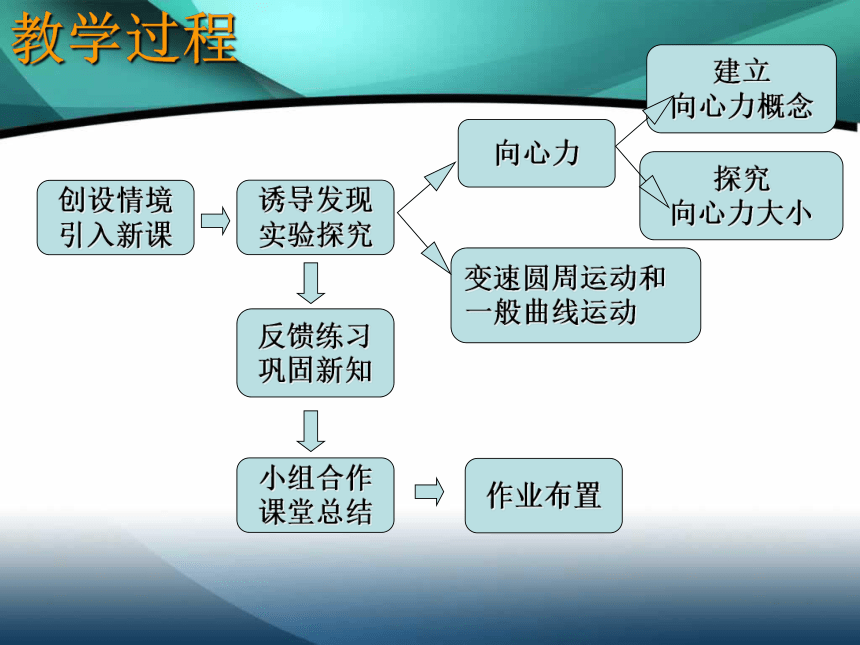

教学过程

探究

向心力大小

建立

向心力概念

创设情境

引入新课

作业布置

小组合作

课堂总结

变速圆周运动和

一般曲线运动

诱导发现

实验探究

反馈练习

巩固新知

向心力

教学过程

一、创设情境,引入新课

1、感受硬币在气球中的高速运转

是什么力量能使硬币做

如此的圆周运动呢?

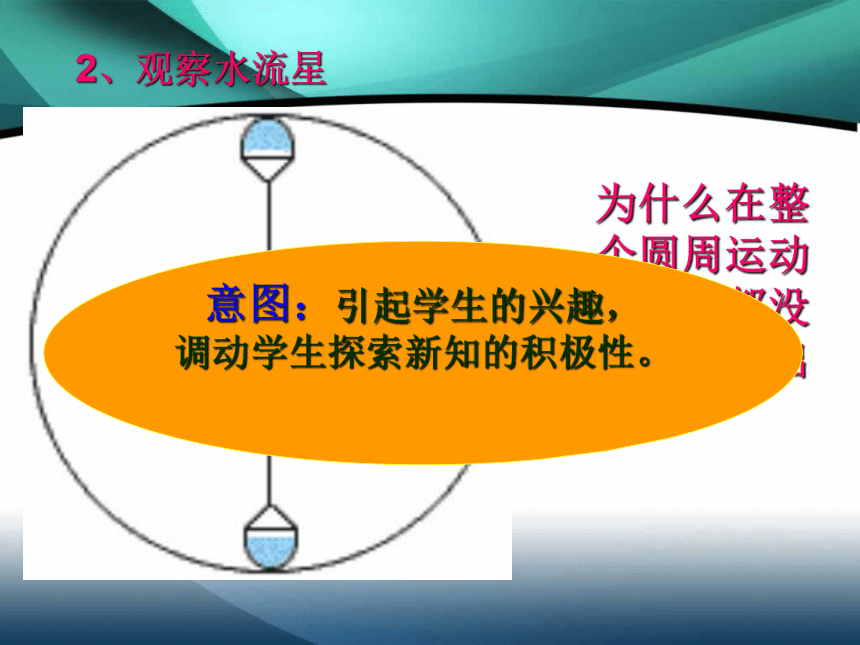

为什么在整个圆周运动过程中都没有水会流出来

意图:引起学生的兴趣,

调动学生探索新知的积极性。

2、观察水流星

3、欣赏图片,结合实际

问题:做圆周运动的物体为什么不沿直线飞出去而沿着一个圆周运动?

1

教学过程

二、诱导发现,实验探究

1.向心力

这些物体为什么做匀速圆周运动?

建立向心力概念

引导学生提出问题

生1:向心力的方向与向心加速度的方向是否相同?

生2:向心力的大小跟什么有关?与ω、ν之间什么关系?

生3:向心力的大小怎么测量计算?

………

那么物体所受的合外力沿什么方向呢?

匀速圆周运动是变速曲线运动

物体速度改变

一定受到不为零的合外力作用

教师引导:

(1)地球受到什么力的作用 这个力可能沿什么方向

(2)小球受到几个力的作用 这几个力的合力沿什么方向

受力分析:

结论: 合外力为绳的拉力,沿绳的方向指向圆心。

O

FN

F

理论支持:匀速圆周运动加速度指向圆心,根据牛顿第二定律,力也指向圆心。

G

教师总结,给出向心力的定义:

做匀速圆周运动的物体一定受到一个指向圆心方向的合力,这个合力叫向心力。

结论:做匀速圆周运动的物体,合外力方向指向圆心,与速度v的方向垂直,其作用效果是改变速度的方向。

F

F

F

v

v

v

O

向心力有什么特点?

说明:向心力是一种效果力。

1.向心力通常由重力、弹力、摩擦力中的某一个力,或者是某个力的分力,或几个力的合力所提供。

2.向心力是根据力的作用效果来命名的,受力分析时不要把向心力当作一个独立的力。

分析气球中硬币的受力

光滑桌面上转动的小球

---弹力

随圆盘匀速转动的物体

-----摩擦力

卫星绕地球运动---万有引力

圆锥摆---重力和弹力的合力

意图:

从学生熟悉的物理情境入手,引导学生从已有物理知识出发思考,把握“向心力的概念”这一重点。另外,通过学生亲身体验、分析多个圆周运功中向心力来源,逐步加深学生对“向心力是效果力”的认识,以此来突破难点。

向心力的概念已经建立。那么向心力的大小跟什么因素有关呢?

教学过程

感性认识,提出猜想

●教师让学生做课本54页“做一做”实验:用手拉着小球在水平面内做匀速圆周运动,让学生感受向心力大小跟哪些因素有关。

●学生通过自身体验,小组讨论猜想。教师再根据学生的猜想假设归纳成质量、速度和半径三个因素。

教学过程

当研究一个量与多个变量的关系时,采用什么方法呢?

确定方法,设计实验

控制变量法

向学生们说明:

课本实验:用圆锥摆粗略验证向心力的表达式,本实验实际操作起来比较困难,主要让学生明白实验原理,实验方法,需要哪些实验器材,学生们课后可尝试实验。

本次实验验证我们选择使用向心力演示仪

弹簧测力套筒

长

槽

短

槽

小球

挡板

标尺

弹簧测力套筒

ω

教学过程

1.保证r、ω不变,用不同质量比的钢球进行实验 ,观察露出的红白相间方格数的关系。

2.保证m、ω不变,半径比为2:1,观察露出的红白相间方格数的关系。

3.保证m、r不变,控制几次试验中ω的比值不同,观察露出的红白相间方格数的关系。

共同探究实验方案:

教学过程

比一比

以6-8人为小组单位进行实验。给实验操作快而准确,得出结论快的小组以“物理能手” 的称号。

意图:激发学生动手操作的积极性,提高实验效率,培养团队合作精神。

小组竞赛,进行实验

教学过程

1. r、 ω 一定时,F与m成正比。

2.m, ω 一定时,F与r成正比。

3.当m、r一定时,F与ω平方成正比。

F=kmrω2

师生互动,得出结论

教学过程

理论探究,得出公式

a=rω2

F=ma

F=mrω2

由牛顿第二定律得出

强调牛顿第二定律是连接力与运动的桥梁,圆周运动也不例外。

教学过程

意图:学生亲身经历“提出问题→猜想与假设→交流与合作→设计实验→实验探究→分析与论证→得出结论”的科学探究过程,加深对科学探究的理解,培养学生严谨、细致、耐心的实验修养,实事求是、尊重客观规律的科学态度,并体会到实验在探索物理规律中的作用。这个环节,突出了重点,学生成功演绎了真理发现的过程。

F

O

观察链球运动视频张文秀一枝独秀教师提出问题:链球受到绳的拉力,做的是匀速圆周运动吗?

教学过程

2变速圆周运动和一般的曲线运动

●变速圆周运动

v

F

Fn

Ft

加速

总结:在变速圆周运动中,可以把力分解为跟圆周相切的分力 和指向圆心的分力 。 产生圆周切线方向的加速度,叫做切向加速度。切向加速度与物体的运动方向在一条直线上,它改变了物体速度的大小。 产生向心加速度,它改变了物体速度的方向。

教学过程

●一般曲线运动

微元法

怎样处理一般的曲线运动呢?

练习题目:

1、匀速圆周运动的物体所受的向心力不变,对吗?

2、做匀速圆周运动的物体是否受到一个特殊性质的力——向心力的作用?

3、通过学习,你能否解释本节开始时为什么速度大的时候水不流出来吗?

学生:小组讨论,代表回答。

教师:正确的予以肯定,错误的予以纠正。

设计意图

第一个题目从向心力的作用效果入手,而第二题是对向心力概念和来源的考察。题目简单却抓住了本课的重点和难点,使知识得以内化;第三题回扣了开始上课时的演示实验情景,使学生通过自主探究协作学习,解决自己的疑惑,实现知识的反馈。

三、反馈练习,巩固新知

1.通过本节课的学习,你学到了哪些知识?

2.通过本节课的学习,你掌握了哪些学习物理的方法?

3.学完本节后,你还有哪些不懂的地方?

四、小组总结,查漏补缺

意图:小组总结在整节课堂教学中起到画龙点睛的作用。引导学生从知识、方法、能力三个方面进行归纳,使学生能认识到自己对这节内容的学习效果,进而实现知识的拓展转化。

1、书面作业:课后题2、3

2、探究性作业:观察研究生活中的汽车转弯问题,能发现什么?如果让你设计转弯时的道路,你会怎么做?

设计意图:第一使得本节内容和牛顿运动定律得以融会贯通,以实现知识的正向迁移;第二结合了实际生活,既让学生明白了知识来源于实际又应用于实际,并为下节课的学习埋下了伏笔。

五、布置作业

6.2.向心力

六、板书设计

一、向心力

1、定义:做圆周运动的物体所需的指向圆心的力,符号:Fn

2、公式

3、方向:始终指向圆心

4、来源:可以是弹力、引力、摩擦力等性质力,也可以是这些力的合力或分力。

4、作用效果:只改变速度方向,不改变速度大小。

二、变速圆周运动和一般的曲线运动

谢谢!

向心力

人教版普通高中课程标准实验教科书 物理必修第二册 第六章第二节

教材分析

学情分析

教学目标

重点和难点

教法与学法

教学过程

板书设计

教材分析

●本节内容是在学生学习了圆周运动的知识后,从动力学角度研究圆周运动产生的原因,学习向心力和变速圆周运动的知识。它与生活实际联系紧密,在物理学中占有重要地位,同时也是本章的重点和难点。学好这部分知识,可以为后面万有引力定律和带电粒子在匀强磁场中的运动打好基础。

●教材的编排首先从身边的实例出发,引出向心力的概念;然后根据牛顿第二定律,从向心加速度的方向和大小推得向心力的方向和大小;接着设计了“实验”栏目──用圆锥摆验证向心力的表达式;最后讨论了变速圆周运动和一般的曲线运动。

学情分析

●知识层面:是继平抛运动后,又一个变速运动的典型实例,是学生普遍感到难学,但又非常重要的部分。学生已经知道了曲线运动、向心加速度的相关知识,并且能够准确而熟练的进行受力分析和运用牛顿运动定律。

●思维特点: 高一学生的认知遵循从感性到理性的规律,因此主要通过创设情境让学生亲身体验来达到感性认识。并且学生已经初步掌握了探究事物的一般方法,因此可以引导他们进行自主探究。另外,学生好玩、好问、好奇、渴望得到认可,教学中要根据这些特点来确定教学方法。因此,可以让学生在教师的引导下独立推导向心力的表达式,以及分析向心力来源和变速圆周运动问题。

教学目标

●知识与技能

●过程与方法

●情感态度与价值观

(1)了解向心力概念,知道向心力是根据力的效果命名的。

(2)理解并掌握向心力的表达式,并能用来进行简单情景的计算。

(3)会测量、分析实验数据,获得实验结论。

(4)知道变速圆周运动中向心力是合外力的一个分力,知道合外力的作用效果。

(1)通过对向心力概念的探究体验,让学生理解其概念。并掌握处理问题的一般方法:提出问题,分析问题,解决问题。

(2)在验证向心力的表达式的过程中,体会控制变量法在解决问题中的作用。

(3)经历从匀速圆周运动到变速圆周运动再到一般曲线运动的研究过程,让学生领会解决问题从特殊到一般的思维方法。并学会用运动和力的观点分析、解决问题。

(1)通过观察有趣的小实验,经历从自己提出问题到自己解决问题的过程,培养学生的问题意识及思

维能力。

(2)经历从特殊到一般的研究过程,培养学生分析问题、解决问题的能力。

(3)通过挖掘现实生活中易忽视的细节,体验身边其实就隐含着许多物理奥秘,激发他们学习物理的热情,也引导他们体验科技的巨大魅力;

重点和难点

●重点(1)理解向心力的概念和公式的建立。

(2)理解向心力的公式,并能用来进行计算。

(3)理解向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小。

●难点:(1)向心力的来源。

(2)理解向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小。

教法与学法

启发式教学法

实验法

讲解法

讨论法

练习法

小组合作

自主探究

教学相长

教学过程

探究

向心力大小

建立

向心力概念

创设情境

引入新课

作业布置

小组合作

课堂总结

变速圆周运动和

一般曲线运动

诱导发现

实验探究

反馈练习

巩固新知

向心力

教学过程

一、创设情境,引入新课

1、感受硬币在气球中的高速运转

是什么力量能使硬币做

如此的圆周运动呢?

为什么在整个圆周运动过程中都没有水会流出来

意图:引起学生的兴趣,

调动学生探索新知的积极性。

2、观察水流星

3、欣赏图片,结合实际

问题:做圆周运动的物体为什么不沿直线飞出去而沿着一个圆周运动?

1

教学过程

二、诱导发现,实验探究

1.向心力

这些物体为什么做匀速圆周运动?

建立向心力概念

引导学生提出问题

生1:向心力的方向与向心加速度的方向是否相同?

生2:向心力的大小跟什么有关?与ω、ν之间什么关系?

生3:向心力的大小怎么测量计算?

………

那么物体所受的合外力沿什么方向呢?

匀速圆周运动是变速曲线运动

物体速度改变

一定受到不为零的合外力作用

教师引导:

(1)地球受到什么力的作用 这个力可能沿什么方向

(2)小球受到几个力的作用 这几个力的合力沿什么方向

受力分析:

结论: 合外力为绳的拉力,沿绳的方向指向圆心。

O

FN

F

理论支持:匀速圆周运动加速度指向圆心,根据牛顿第二定律,力也指向圆心。

G

教师总结,给出向心力的定义:

做匀速圆周运动的物体一定受到一个指向圆心方向的合力,这个合力叫向心力。

结论:做匀速圆周运动的物体,合外力方向指向圆心,与速度v的方向垂直,其作用效果是改变速度的方向。

F

F

F

v

v

v

O

向心力有什么特点?

说明:向心力是一种效果力。

1.向心力通常由重力、弹力、摩擦力中的某一个力,或者是某个力的分力,或几个力的合力所提供。

2.向心力是根据力的作用效果来命名的,受力分析时不要把向心力当作一个独立的力。

分析气球中硬币的受力

光滑桌面上转动的小球

---弹力

随圆盘匀速转动的物体

-----摩擦力

卫星绕地球运动---万有引力

圆锥摆---重力和弹力的合力

意图:

从学生熟悉的物理情境入手,引导学生从已有物理知识出发思考,把握“向心力的概念”这一重点。另外,通过学生亲身体验、分析多个圆周运功中向心力来源,逐步加深学生对“向心力是效果力”的认识,以此来突破难点。

向心力的概念已经建立。那么向心力的大小跟什么因素有关呢?

教学过程

感性认识,提出猜想

●教师让学生做课本54页“做一做”实验:用手拉着小球在水平面内做匀速圆周运动,让学生感受向心力大小跟哪些因素有关。

●学生通过自身体验,小组讨论猜想。教师再根据学生的猜想假设归纳成质量、速度和半径三个因素。

教学过程

当研究一个量与多个变量的关系时,采用什么方法呢?

确定方法,设计实验

控制变量法

向学生们说明:

课本实验:用圆锥摆粗略验证向心力的表达式,本实验实际操作起来比较困难,主要让学生明白实验原理,实验方法,需要哪些实验器材,学生们课后可尝试实验。

本次实验验证我们选择使用向心力演示仪

弹簧测力套筒

长

槽

短

槽

小球

挡板

标尺

弹簧测力套筒

ω

教学过程

1.保证r、ω不变,用不同质量比的钢球进行实验 ,观察露出的红白相间方格数的关系。

2.保证m、ω不变,半径比为2:1,观察露出的红白相间方格数的关系。

3.保证m、r不变,控制几次试验中ω的比值不同,观察露出的红白相间方格数的关系。

共同探究实验方案:

教学过程

比一比

以6-8人为小组单位进行实验。给实验操作快而准确,得出结论快的小组以“物理能手” 的称号。

意图:激发学生动手操作的积极性,提高实验效率,培养团队合作精神。

小组竞赛,进行实验

教学过程

1. r、 ω 一定时,F与m成正比。

2.m, ω 一定时,F与r成正比。

3.当m、r一定时,F与ω平方成正比。

F=kmrω2

师生互动,得出结论

教学过程

理论探究,得出公式

a=rω2

F=ma

F=mrω2

由牛顿第二定律得出

强调牛顿第二定律是连接力与运动的桥梁,圆周运动也不例外。

教学过程

意图:学生亲身经历“提出问题→猜想与假设→交流与合作→设计实验→实验探究→分析与论证→得出结论”的科学探究过程,加深对科学探究的理解,培养学生严谨、细致、耐心的实验修养,实事求是、尊重客观规律的科学态度,并体会到实验在探索物理规律中的作用。这个环节,突出了重点,学生成功演绎了真理发现的过程。

F

O

观察链球运动视频张文秀一枝独秀教师提出问题:链球受到绳的拉力,做的是匀速圆周运动吗?

教学过程

2变速圆周运动和一般的曲线运动

●变速圆周运动

v

F

Fn

Ft

加速

总结:在变速圆周运动中,可以把力分解为跟圆周相切的分力 和指向圆心的分力 。 产生圆周切线方向的加速度,叫做切向加速度。切向加速度与物体的运动方向在一条直线上,它改变了物体速度的大小。 产生向心加速度,它改变了物体速度的方向。

教学过程

●一般曲线运动

微元法

怎样处理一般的曲线运动呢?

练习题目:

1、匀速圆周运动的物体所受的向心力不变,对吗?

2、做匀速圆周运动的物体是否受到一个特殊性质的力——向心力的作用?

3、通过学习,你能否解释本节开始时为什么速度大的时候水不流出来吗?

学生:小组讨论,代表回答。

教师:正确的予以肯定,错误的予以纠正。

设计意图

第一个题目从向心力的作用效果入手,而第二题是对向心力概念和来源的考察。题目简单却抓住了本课的重点和难点,使知识得以内化;第三题回扣了开始上课时的演示实验情景,使学生通过自主探究协作学习,解决自己的疑惑,实现知识的反馈。

三、反馈练习,巩固新知

1.通过本节课的学习,你学到了哪些知识?

2.通过本节课的学习,你掌握了哪些学习物理的方法?

3.学完本节后,你还有哪些不懂的地方?

四、小组总结,查漏补缺

意图:小组总结在整节课堂教学中起到画龙点睛的作用。引导学生从知识、方法、能力三个方面进行归纳,使学生能认识到自己对这节内容的学习效果,进而实现知识的拓展转化。

1、书面作业:课后题2、3

2、探究性作业:观察研究生活中的汽车转弯问题,能发现什么?如果让你设计转弯时的道路,你会怎么做?

设计意图:第一使得本节内容和牛顿运动定律得以融会贯通,以实现知识的正向迁移;第二结合了实际生活,既让学生明白了知识来源于实际又应用于实际,并为下节课的学习埋下了伏笔。

五、布置作业

6.2.向心力

六、板书设计

一、向心力

1、定义:做圆周运动的物体所需的指向圆心的力,符号:Fn

2、公式

3、方向:始终指向圆心

4、来源:可以是弹力、引力、摩擦力等性质力,也可以是这些力的合力或分力。

4、作用效果:只改变速度方向,不改变速度大小。

二、变速圆周运动和一般的曲线运动

谢谢!