2023年江苏省宿迁市中考历史冲刺试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023年江苏省宿迁市中考历史冲刺试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 785.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-02 21:58:40 | ||

图片预览

文档简介

8

2023年历史中考冲刺试卷

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有且只有一项是符合题目要求的,请将正确选项填涂在答题纸相应位置上)

1.《尚书·牧誓》记载“武王戎车三百辆,虎贲三百人,与受敌于牧野,作《牧誓》”:而右图青铜器内底铭文也记载了“武王伐纣”。这说明

A2. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“宋朝时期值得注意的是,发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命。”可以印证这一说法的是

A.四川地区首先发行了“交子” C.由越南传人的占城稻得到推广

B.北宋兴起的景德镇后来发展成著名瓷都 D.南方的丝织业大幅度超过北方

3.有学者认为,秦的绕一把以往的“齐人” “赵人” “燕人”等这些不同的人群在政治上联结起来,但关中地区“好稼穑”,燕赵之地“好气任侠”,西楚“其俗剽轻,易发怒”等各地独特的地域文化仍然留存了下来,这说明秦朝的统一

A.没有改变社会动荡不安局面 B.兼具政治统一性和文化多样性

C.措施成效不显著 D.消除了民族之间的隔阂

4.以黄河流域为中心的黄河文化,作为中华民族主体文化也在不断融合吸收其他地域文化,如中亚地区甘甜的葡萄酒、高大的汗血马等不断刺激着长期居住在黄河流域的汉人的想象力,因此,汉帝国赴中亚各国的使节“相望于道”,汉朝和西域的商旅“不绝于途”。促成这一局面形成的关键因素是

A.戚继光抗倭 B.郑和下西洋 C.鉴真东渡日本 D.张骞通西域

5.“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制、为现代国家的建立做出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊成变法有着历史的连续性。正因如此,史学界才有人把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。材料意在表达百日维新

A.开启了制度变革的探索历程 B.起到了思想启发的作月

C.推动向西方学习湖流的出现 D.促进了民族资本主义的发展

6.据统计,从武昌起义爆发至1913年,以“民主”“民权”“民国”和“国民”等命名的报纸明显增加。这表明当时

A.报刊以政治舆论导向为主 B.民主共和观念影响扩大

C.政治民主化进程加快发展 D.三民主义得到普遍认同

7.“它不是一般意义上的行军,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是场危在旦夕的战斗。”材料中的“行军”

A.成为党创建人民军队的开始 B.确立“思想建党、政治建军”原则

C.使中国革命转危为安 D.标志着国共两党由合作走向对峙

D.八一三事变

9.毛泽东曾说:“这是一个历史的转折点。这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点 这个事实一经发生,它就将必然地走向全国的胜利。这个“转折点”揭开了人民解放军战略进攻的序幕,它是

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.千里挺进大别山

10.新中国成立初期,周恩来对民主人士黄炎培说:它是由全国各党派千斟万酌制定的,就是为人民服务的“剧本”。被周恩来称为“剧本”的是

A.《中华民国临时约法》 B.《中国人民政治协商会议共同纲领》

C.《中华人民共和国宪法》 D.《中华人民共和国土地改革法》

11.到1956年底,我国实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。社会主义基本制度在我国建立起来的标志是

A.中华人民共和国成立 B.土地改革的完成

C.三大改造的完成 D.第一个五年计划的完成

12.如果在下面目录中插入单元主题:中国特色社会主义理论体系,单元主题应放在:

第一节毛泽东思想…………………………………………18

第二节邓小平理论…………………………………………23

第三节“三个代表”重要思想……………………………25

第四节科学发展观…………………………………………26

第五节习近平新时代中国特色社会主义思想…… …… 28

A.第一节之前 B.第二节之前 C.第三节之前 D.第五节之前

13.公元六七世纪,面对日益尖锐的社会矛盾,大和国皇室和一些曾经在中国留学的贵族改革派,主张效仿邻国制度进行全面改革,建立中央集权制国家,拥立孝德天皇颁诏推行

A.大化改新 B.种姓制度 C.明治维新 D.幕府统治

14.1420年欧洲人了解的世界范围主要是欧亚大陆。到1620年,欧洲人认识的世界范围包括了欧亚大陆、非洲、美洲、太平洋、大西洋、印度洋,区域明显扩大。造成这变化的最主要原因是

A.欧洲人思想的解放 B.地圆学说的流传

C.马可·波罗的旅行 D.新航路的开辟

15.恩格斯在《德国状况》中提出:“对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。”对此段文字理解最正确的是

A.德国人非常感激拿破仑 B.拿破仑侵犯掠夺了德国人民

C.拿破仑打击了德国封建势力 D.拿破仑完成了德意志的统一

16.1830年,英国小女孩弗朗丝·金伯尔兴奋地搭乘了一种新式交通工具。她描述道:“现在我们以它的最高速度——每小时30英里(48公里)——出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”这种新式交通工具是

A.马车 B.蒸汽机车 C.汽车 D.飞机

17.明治维新最初的25年里,共建有铁路2039英里,还出现了九州、山阳、关西、北海道四家大型私营铁路公司;工厂企业由405个增加到3344个。上述现象的出现是因为明治维新

A.废藩置县,中央集权得到加强 B.地税改革,获得大量发展资金

C.殖产兴业,大力发展近代经济 D.文明开化,改造日本教育文化

18.在第二次世界大战中,正义力量携手合作,共同抵抗邪恶和暴力。下列选项中标志世界反法西斯联盟正式形成的是

A.三国协约的建立 B.三国同盟的建立

C.雅尔塔会议的召开 D.《联合国家宣言》的发表

19.二战后,西方资本主义国家在发展中出现了许多新变化,主要表现在

①美国成为二战的资本主义世界的霸主 ②日本战后发展为经济大国

③西欧国家走向联合,推动欧洲一体化进程 ④社会保障制度的建立

A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④

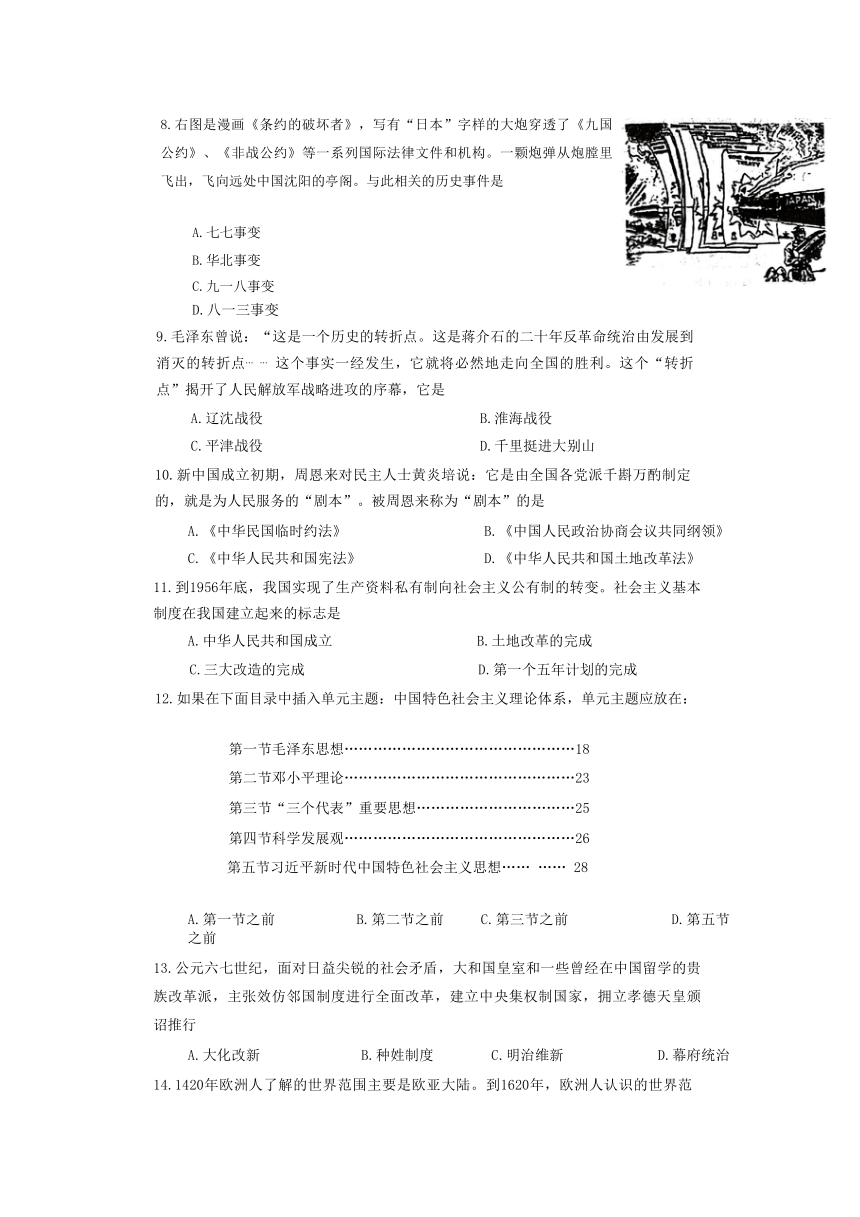

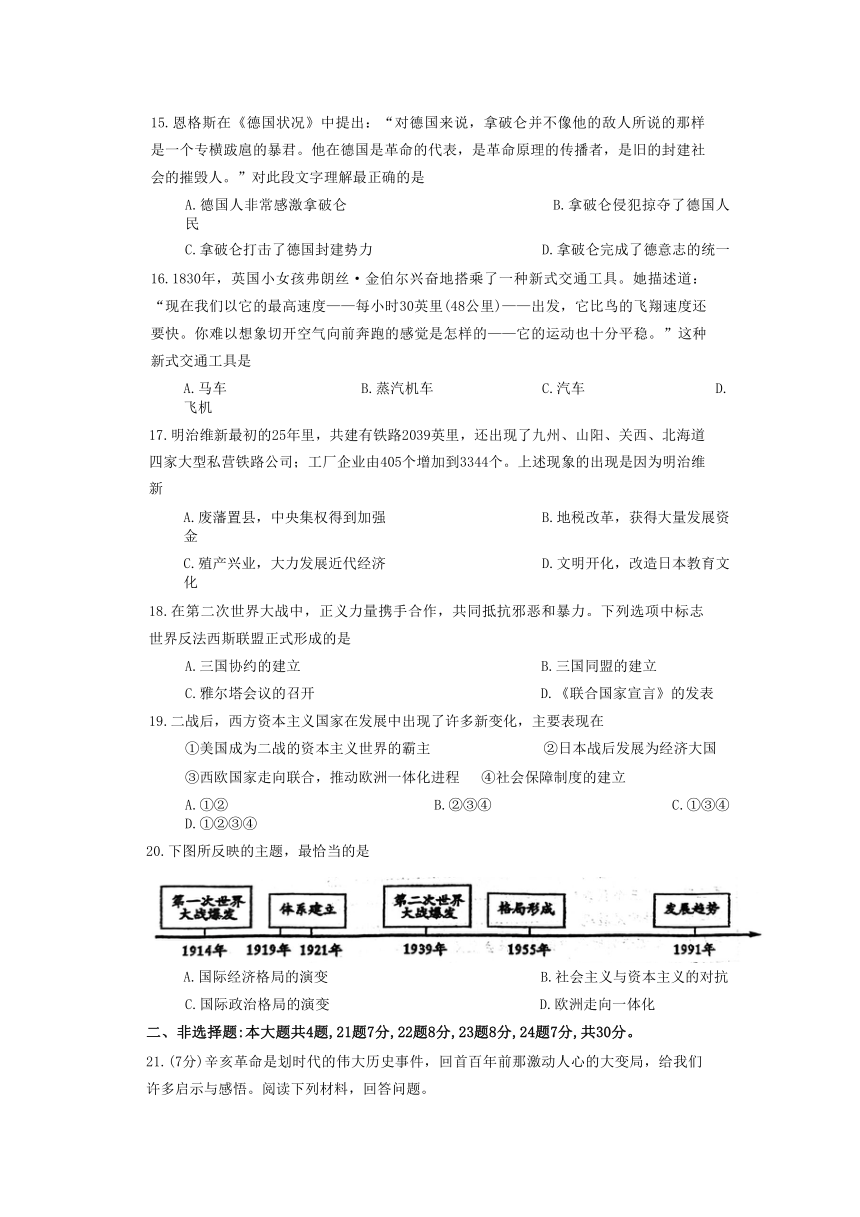

20.下图所反映的主题,最恰当的是

A.国际经济格局的演变 B.社会主义与资本主义的对抗

C.国际政治格局的演变 D.欧洲走向一体化

二、非选择题:本大题共4题,21题7分,22题8分,23题8分,24题7分,共30分。

21.(7分)辛亥革命是划时代的伟大历史事件,回首百年前那激动人心的大变局,给我们许多启示与感悟。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们革命的目的是为众生谋幸福,因不愿少数满洲人专利,故要民族革命;不愿君主一人专利,故要政治革命;不愿少数人专利,故要社会革命。这三者有一样做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们中国当成为至完美的国家。

——孙中山《在东京<民报>创刊周年庆祝大会的演说》

(1)据材料一,概括指出孙中山的思想主张是什么 该主张的提出有何意义 (2分)

材料二 共产党和国民党作为对二十世纪中国的命运影响最大的两个政党,理应再度携手,团结一切有志于国家统一的党派、团体和仁人志士,实现祖国的统一大业。辛亥革命是我们共同纪念的日子,孙中山先生是我们共同敬仰的伟人,统一祖国是我们共同盼望的目标,中华强盛是我们共同奋斗的理想,有什么理由不合作、不统一呢

——人民日报社论“纪念辛亥革命七十周年”1981年10月9日

(2)结合所学知识,概括二十世纪上半期,国共两党为改变“二十世纪中国的命运”,共同进行了哪些努力 (2分)

材料三 辛亥双十是海峡两岸共同的记忆与资产……两岸和平是台湾繁荣发展的必要条件……以“九二共识,一中各表”为基础,推动两岸关系,维持台海 “不统、不独、不武”现状……两岸人民同属于中华民族,希望双方在正视现实的基础上,求同存异,互助合作,建立制度化的和平关系。

——(台湾)马英九在“中华民国中枢暨各界庆祝100周年国庆大会”上的讲话

(3)材料三与材料二在纪念辛亥革命的角度上有何不同 你认为海峡两岸共同纪念辛亥革命的原因是什么 (3分)

22.(8分)改革开放,中国在各方面都取得了举世瞩目的成就。阅读材料,回答问题。

材料一 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受统计划经济制度压抑较严重的社区……很多农民连温饱问题都没有得到解决。因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下……农村与城市的经济往来较少……可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革升放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

( 1)根据材料一,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。(3分)

材料二 那时候,从国际范围来看,也为中国实行改革开放提供了有利机会:许多西方国家随着新一轮科技革命的兴起,产业结构正处于大调整的过程中,许多生产设备和资金闲置,市场萎缩,窝要寻求出路,愿意同新中国打交道;东(南)亚一些发展中国家和地区,利用发达国家产业调整的机会,引进国外资金和技术,加快经济发展,引起全世界的注意,被称为亚洲的 “四小龙”。

——金冲及(二十世纪中国史纲》(第四卷)

(2)根据材料二,结合当时的世界局势,分析归纳改革开放的有利条件。(2分)

材料三 以邓小平南方讲话为先导,中共十四大明确指出了中国制度变迁的目标,这堪称中国新时期的第二次思想解放。随肴邓小平南方讲话,我国对外开放从沿海逐步向内地推进,在地理区域上进一步开放。到2001年12月,中国对外开放入新阶段。

——摘编自萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

(3)根据材料三和所学知识,指出材料中“中国制度变迁的目标”的含义。(1分)

(4)综合上述材料,谈谈影响改革开放以来成就取得的因素。(2分)

23.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1856年4月,亚历山大二世在接见莫斯科贵族代表时明确表示:“遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情…要解决农民和地主之间的尖锐矛盾,从上面解决要比由下面解决好得多”。1859年10月,亚历山大二世提出了准备改革的三条原则:要使农民立即感到其生活有所改善;使地主立即放心,相信其利益有保障;强大的政权一分钟也不能动摇,社会秩序一分钟也不能被破坏。”

——摘编自人教版历史教材

(1)结合所学知识,指出1861年改革中如何实现材料一中的三原则 (2分)

材料二 针对战时共产主义政策引发的危机,苏维埃政权于1921年5月明确提出“新经济政策” ,使粮食税总额比原定的余粮征集额减少了近一半,同年还提出在土地国有化前提下,巩固农民土地使用权,给农民以选择土地使用形式的自由,并恢复商业交换以重新建立工农业间的经济联系。1922年10月,苏俄又通过《土地法典》,放宽了土地出租期限和使用雇佣劳动的范围。

——摘编自余伟民、郑寅达《现代文明的发展与选择-20世纪世界史》

(2)根据材料二,概括新经济政策在农业领域的措施,并分析这些措施起到什么作用。(3分)

材料三 1929-1933 年间苏联大规模开展了将个体小农私有经济转变为社会主义大集体经济的运动。为适应社会主义工业化发展的要求,1929年11月,联共(布)中央全会决定加快农业集体化步伐。到1937年,超过百分之九十的农户参加了集体农庄。农业集体化消灭了富农阶级,为农业机械化、现代化开辟了道路,但其中出现的强迫命令现象,也造成了不良影响和后果。

(3)根据材料三,指出苏联发展集体农业的目的与益处(2分)。

(4)综上所述,概括上述改革的共同点。(1分)

24.(7分)全球化是当代世界经济的重要特征之一,是世界经济发展的重要趋势:当前,逆全球化也成为很多人热议的话题。阅读下列材料,回答问题。

材料一 英国既是工业革命的始作俑者,也是早期经济全球化的主要推动者。早在19世纪前半期,英国就奉行没有任何限制的自由贸易政策,而且在19世纪的英国政坛上,大部分政治家都认为自由贸易是国家的命脉。

——《早期经济全球化》

(1)根据材料一,指出英国“推动”经济全球化的主要手段。(1分)

材料二 随着国际货币基金组织、世界银行和世贸组织的建立,由美国主导的第二次全球化开始了。这一次全球化并没有建立帝国,而是通过创办视世界为其市场的多国公司和全球公司。在技术缩短了时间和距离的情况下,可口可乐、麦当劳和索尼等产品成为世界名牌。在将近50年的时间里,国际贸易的升幅超过国内生产总值的增长率,成为推动全球增长的主要动力。

——[美]克莱德·帕雷斯托维姿

(2)根据材料二,归纳“美国主导的第二次全球化”的推动力有哪些 (2分)

材料三 当前经济全球化的一个严酷现实是:受益者永远是那些享有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘,贫困不断加深,与发达国家的经济差距在加大……许多发展中国家债务负担不断增加,自然灾害不断,加重了经济发展的困难:人口增长过快,甚至超过粮食的增长速度;食品缺乏,贫困化问题严重,出现生存危机;生态环境极度恶化:政局动荡、社会不稳定。

——摘编自王慧妮、韩玉贵主编《当代世界政治经济概论》

(3)根据材料三,概括发展中国家在经济全球化中面临的严峻挑战。(2分)

材料四 当前,逆全球化思潮正在发酵,保护主义的负面效应日益显现,收入分配不平等.发展空间不平衡已成为全球经济治理面临的最突出问题……

——摘自习近平《为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量》

(4)阅读材料四并结合所学知识,请你为发展中国家应对经济全球化提出合理化建议。(2分)

历史答案

一、

1-5 CABDA 6-10 BCCDB 11-15 CBADC 16-20 BCDDC

二、

21【答案】(1)主张:三民主义。 意义:成为辛亥革命的指导思想。

(2)努力:建立革命统一战线,发动国民大革命,推翻北洋军阀的发动统治;

建立抗日民族统一战线,取得抗日战争的伟大的胜利

(3)角度:材料二从祖国统一的角度,材料三从两岸和平的角度

原因:辛亥革命结束君主专制政体;有利于两岸和平发展,有利于民族统一

22.【答案】(1)原因:农村经济体制挫伤农民积极性,农民对经济体制改革有积极性;农村经济体制改革较为封闭,阻力较小。

影响:解放与发展生产力,促进农村经济发展

(2)有利条件:稳定的国际环境;第三次科技革命; 亚洲一些国家与地区的发展为中国提供了可以借鉴的经验。

(3)含义:社会主义市场经济体制

(4)有利因素:政府政策调整;国际环境;科技等

23.【答案】(1)农奴获得人身自由;农奴利用高额赎金获得份地;维护沙皇统治

(2)举措:减少粮食税;扩大农民对土地的使用权限;恢复商业与农业的联系等

作用:提高积极性,促进经济发展;巩固政权

(3)目的:适应社会主义工业化发展的要求

益处:为农业机械化、现代化开辟了道路

(4)共同点:影响都推动经济发展和社会稳定

24.【答案】(1)手段:自由贸易政策

(2)动力:国际经济组织的建立;跨国公司的发展;国际贸易的增长

(3)挑战:经济差距;债务负担;人口增长;粮食危机;生态破坏;政局动荡

(4)建议:顺应全球化潮流;加强合作,合作共赢

2023年历史中考冲刺试卷

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有且只有一项是符合题目要求的,请将正确选项填涂在答题纸相应位置上)

1.《尚书·牧誓》记载“武王戎车三百辆,虎贲三百人,与受敌于牧野,作《牧誓》”:而右图青铜器内底铭文也记载了“武王伐纣”。这说明

A2. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“宋朝时期值得注意的是,发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命。”可以印证这一说法的是

A.四川地区首先发行了“交子” C.由越南传人的占城稻得到推广

B.北宋兴起的景德镇后来发展成著名瓷都 D.南方的丝织业大幅度超过北方

3.有学者认为,秦的绕一把以往的“齐人” “赵人” “燕人”等这些不同的人群在政治上联结起来,但关中地区“好稼穑”,燕赵之地“好气任侠”,西楚“其俗剽轻,易发怒”等各地独特的地域文化仍然留存了下来,这说明秦朝的统一

A.没有改变社会动荡不安局面 B.兼具政治统一性和文化多样性

C.措施成效不显著 D.消除了民族之间的隔阂

4.以黄河流域为中心的黄河文化,作为中华民族主体文化也在不断融合吸收其他地域文化,如中亚地区甘甜的葡萄酒、高大的汗血马等不断刺激着长期居住在黄河流域的汉人的想象力,因此,汉帝国赴中亚各国的使节“相望于道”,汉朝和西域的商旅“不绝于途”。促成这一局面形成的关键因素是

A.戚继光抗倭 B.郑和下西洋 C.鉴真东渡日本 D.张骞通西域

5.“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制、为现代国家的建立做出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊成变法有着历史的连续性。正因如此,史学界才有人把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。材料意在表达百日维新

A.开启了制度变革的探索历程 B.起到了思想启发的作月

C.推动向西方学习湖流的出现 D.促进了民族资本主义的发展

6.据统计,从武昌起义爆发至1913年,以“民主”“民权”“民国”和“国民”等命名的报纸明显增加。这表明当时

A.报刊以政治舆论导向为主 B.民主共和观念影响扩大

C.政治民主化进程加快发展 D.三民主义得到普遍认同

7.“它不是一般意义上的行军,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是场危在旦夕的战斗。”材料中的“行军”

A.成为党创建人民军队的开始 B.确立“思想建党、政治建军”原则

C.使中国革命转危为安 D.标志着国共两党由合作走向对峙

D.八一三事变

9.毛泽东曾说:“这是一个历史的转折点。这是蒋介石的二十年反革命统治由发展到消灭的转折点 这个事实一经发生,它就将必然地走向全国的胜利。这个“转折点”揭开了人民解放军战略进攻的序幕,它是

A.辽沈战役 B.淮海战役

C.平津战役 D.千里挺进大别山

10.新中国成立初期,周恩来对民主人士黄炎培说:它是由全国各党派千斟万酌制定的,就是为人民服务的“剧本”。被周恩来称为“剧本”的是

A.《中华民国临时约法》 B.《中国人民政治协商会议共同纲领》

C.《中华人民共和国宪法》 D.《中华人民共和国土地改革法》

11.到1956年底,我国实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。社会主义基本制度在我国建立起来的标志是

A.中华人民共和国成立 B.土地改革的完成

C.三大改造的完成 D.第一个五年计划的完成

12.如果在下面目录中插入单元主题:中国特色社会主义理论体系,单元主题应放在:

第一节毛泽东思想…………………………………………18

第二节邓小平理论…………………………………………23

第三节“三个代表”重要思想……………………………25

第四节科学发展观…………………………………………26

第五节习近平新时代中国特色社会主义思想…… …… 28

A.第一节之前 B.第二节之前 C.第三节之前 D.第五节之前

13.公元六七世纪,面对日益尖锐的社会矛盾,大和国皇室和一些曾经在中国留学的贵族改革派,主张效仿邻国制度进行全面改革,建立中央集权制国家,拥立孝德天皇颁诏推行

A.大化改新 B.种姓制度 C.明治维新 D.幕府统治

14.1420年欧洲人了解的世界范围主要是欧亚大陆。到1620年,欧洲人认识的世界范围包括了欧亚大陆、非洲、美洲、太平洋、大西洋、印度洋,区域明显扩大。造成这变化的最主要原因是

A.欧洲人思想的解放 B.地圆学说的流传

C.马可·波罗的旅行 D.新航路的开辟

15.恩格斯在《德国状况》中提出:“对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。”对此段文字理解最正确的是

A.德国人非常感激拿破仑 B.拿破仑侵犯掠夺了德国人民

C.拿破仑打击了德国封建势力 D.拿破仑完成了德意志的统一

16.1830年,英国小女孩弗朗丝·金伯尔兴奋地搭乘了一种新式交通工具。她描述道:“现在我们以它的最高速度——每小时30英里(48公里)——出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”这种新式交通工具是

A.马车 B.蒸汽机车 C.汽车 D.飞机

17.明治维新最初的25年里,共建有铁路2039英里,还出现了九州、山阳、关西、北海道四家大型私营铁路公司;工厂企业由405个增加到3344个。上述现象的出现是因为明治维新

A.废藩置县,中央集权得到加强 B.地税改革,获得大量发展资金

C.殖产兴业,大力发展近代经济 D.文明开化,改造日本教育文化

18.在第二次世界大战中,正义力量携手合作,共同抵抗邪恶和暴力。下列选项中标志世界反法西斯联盟正式形成的是

A.三国协约的建立 B.三国同盟的建立

C.雅尔塔会议的召开 D.《联合国家宣言》的发表

19.二战后,西方资本主义国家在发展中出现了许多新变化,主要表现在

①美国成为二战的资本主义世界的霸主 ②日本战后发展为经济大国

③西欧国家走向联合,推动欧洲一体化进程 ④社会保障制度的建立

A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④

20.下图所反映的主题,最恰当的是

A.国际经济格局的演变 B.社会主义与资本主义的对抗

C.国际政治格局的演变 D.欧洲走向一体化

二、非选择题:本大题共4题,21题7分,22题8分,23题8分,24题7分,共30分。

21.(7分)辛亥革命是划时代的伟大历史事件,回首百年前那激动人心的大变局,给我们许多启示与感悟。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们革命的目的是为众生谋幸福,因不愿少数满洲人专利,故要民族革命;不愿君主一人专利,故要政治革命;不愿少数人专利,故要社会革命。这三者有一样做不到,也不是我们的本意。达到了这三样目的之后,我们中国当成为至完美的国家。

——孙中山《在东京<民报>创刊周年庆祝大会的演说》

(1)据材料一,概括指出孙中山的思想主张是什么 该主张的提出有何意义 (2分)

材料二 共产党和国民党作为对二十世纪中国的命运影响最大的两个政党,理应再度携手,团结一切有志于国家统一的党派、团体和仁人志士,实现祖国的统一大业。辛亥革命是我们共同纪念的日子,孙中山先生是我们共同敬仰的伟人,统一祖国是我们共同盼望的目标,中华强盛是我们共同奋斗的理想,有什么理由不合作、不统一呢

——人民日报社论“纪念辛亥革命七十周年”1981年10月9日

(2)结合所学知识,概括二十世纪上半期,国共两党为改变“二十世纪中国的命运”,共同进行了哪些努力 (2分)

材料三 辛亥双十是海峡两岸共同的记忆与资产……两岸和平是台湾繁荣发展的必要条件……以“九二共识,一中各表”为基础,推动两岸关系,维持台海 “不统、不独、不武”现状……两岸人民同属于中华民族,希望双方在正视现实的基础上,求同存异,互助合作,建立制度化的和平关系。

——(台湾)马英九在“中华民国中枢暨各界庆祝100周年国庆大会”上的讲话

(3)材料三与材料二在纪念辛亥革命的角度上有何不同 你认为海峡两岸共同纪念辛亥革命的原因是什么 (3分)

22.(8分)改革开放,中国在各方面都取得了举世瞩目的成就。阅读材料,回答问题。

材料一 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受统计划经济制度压抑较严重的社区……很多农民连温饱问题都没有得到解决。因此,广大农民群众对改革传统计划经济制度具有更高的积极性。其次,在传统计划经济制度下……农村与城市的经济往来较少……可能遇到的阻力也比较小。该制度变迁源于农民自发的行动,极大地解放和发展生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向,是正确的方向。

——摘编自许经勇《改革升放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

( 1)根据材料一,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。(3分)

材料二 那时候,从国际范围来看,也为中国实行改革开放提供了有利机会:许多西方国家随着新一轮科技革命的兴起,产业结构正处于大调整的过程中,许多生产设备和资金闲置,市场萎缩,窝要寻求出路,愿意同新中国打交道;东(南)亚一些发展中国家和地区,利用发达国家产业调整的机会,引进国外资金和技术,加快经济发展,引起全世界的注意,被称为亚洲的 “四小龙”。

——金冲及(二十世纪中国史纲》(第四卷)

(2)根据材料二,结合当时的世界局势,分析归纳改革开放的有利条件。(2分)

材料三 以邓小平南方讲话为先导,中共十四大明确指出了中国制度变迁的目标,这堪称中国新时期的第二次思想解放。随肴邓小平南方讲话,我国对外开放从沿海逐步向内地推进,在地理区域上进一步开放。到2001年12月,中国对外开放入新阶段。

——摘编自萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

(3)根据材料三和所学知识,指出材料中“中国制度变迁的目标”的含义。(1分)

(4)综合上述材料,谈谈影响改革开放以来成就取得的因素。(2分)

23.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1856年4月,亚历山大二世在接见莫斯科贵族代表时明确表示:“遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情…要解决农民和地主之间的尖锐矛盾,从上面解决要比由下面解决好得多”。1859年10月,亚历山大二世提出了准备改革的三条原则:要使农民立即感到其生活有所改善;使地主立即放心,相信其利益有保障;强大的政权一分钟也不能动摇,社会秩序一分钟也不能被破坏。”

——摘编自人教版历史教材

(1)结合所学知识,指出1861年改革中如何实现材料一中的三原则 (2分)

材料二 针对战时共产主义政策引发的危机,苏维埃政权于1921年5月明确提出“新经济政策” ,使粮食税总额比原定的余粮征集额减少了近一半,同年还提出在土地国有化前提下,巩固农民土地使用权,给农民以选择土地使用形式的自由,并恢复商业交换以重新建立工农业间的经济联系。1922年10月,苏俄又通过《土地法典》,放宽了土地出租期限和使用雇佣劳动的范围。

——摘编自余伟民、郑寅达《现代文明的发展与选择-20世纪世界史》

(2)根据材料二,概括新经济政策在农业领域的措施,并分析这些措施起到什么作用。(3分)

材料三 1929-1933 年间苏联大规模开展了将个体小农私有经济转变为社会主义大集体经济的运动。为适应社会主义工业化发展的要求,1929年11月,联共(布)中央全会决定加快农业集体化步伐。到1937年,超过百分之九十的农户参加了集体农庄。农业集体化消灭了富农阶级,为农业机械化、现代化开辟了道路,但其中出现的强迫命令现象,也造成了不良影响和后果。

(3)根据材料三,指出苏联发展集体农业的目的与益处(2分)。

(4)综上所述,概括上述改革的共同点。(1分)

24.(7分)全球化是当代世界经济的重要特征之一,是世界经济发展的重要趋势:当前,逆全球化也成为很多人热议的话题。阅读下列材料,回答问题。

材料一 英国既是工业革命的始作俑者,也是早期经济全球化的主要推动者。早在19世纪前半期,英国就奉行没有任何限制的自由贸易政策,而且在19世纪的英国政坛上,大部分政治家都认为自由贸易是国家的命脉。

——《早期经济全球化》

(1)根据材料一,指出英国“推动”经济全球化的主要手段。(1分)

材料二 随着国际货币基金组织、世界银行和世贸组织的建立,由美国主导的第二次全球化开始了。这一次全球化并没有建立帝国,而是通过创办视世界为其市场的多国公司和全球公司。在技术缩短了时间和距离的情况下,可口可乐、麦当劳和索尼等产品成为世界名牌。在将近50年的时间里,国际贸易的升幅超过国内生产总值的增长率,成为推动全球增长的主要动力。

——[美]克莱德·帕雷斯托维姿

(2)根据材料二,归纳“美国主导的第二次全球化”的推动力有哪些 (2分)

材料三 当前经济全球化的一个严酷现实是:受益者永远是那些享有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘,贫困不断加深,与发达国家的经济差距在加大……许多发展中国家债务负担不断增加,自然灾害不断,加重了经济发展的困难:人口增长过快,甚至超过粮食的增长速度;食品缺乏,贫困化问题严重,出现生存危机;生态环境极度恶化:政局动荡、社会不稳定。

——摘编自王慧妮、韩玉贵主编《当代世界政治经济概论》

(3)根据材料三,概括发展中国家在经济全球化中面临的严峻挑战。(2分)

材料四 当前,逆全球化思潮正在发酵,保护主义的负面效应日益显现,收入分配不平等.发展空间不平衡已成为全球经济治理面临的最突出问题……

——摘自习近平《为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量》

(4)阅读材料四并结合所学知识,请你为发展中国家应对经济全球化提出合理化建议。(2分)

历史答案

一、

1-5 CABDA 6-10 BCCDB 11-15 CBADC 16-20 BCDDC

二、

21【答案】(1)主张:三民主义。 意义:成为辛亥革命的指导思想。

(2)努力:建立革命统一战线,发动国民大革命,推翻北洋军阀的发动统治;

建立抗日民族统一战线,取得抗日战争的伟大的胜利

(3)角度:材料二从祖国统一的角度,材料三从两岸和平的角度

原因:辛亥革命结束君主专制政体;有利于两岸和平发展,有利于民族统一

22.【答案】(1)原因:农村经济体制挫伤农民积极性,农民对经济体制改革有积极性;农村经济体制改革较为封闭,阻力较小。

影响:解放与发展生产力,促进农村经济发展

(2)有利条件:稳定的国际环境;第三次科技革命; 亚洲一些国家与地区的发展为中国提供了可以借鉴的经验。

(3)含义:社会主义市场经济体制

(4)有利因素:政府政策调整;国际环境;科技等

23.【答案】(1)农奴获得人身自由;农奴利用高额赎金获得份地;维护沙皇统治

(2)举措:减少粮食税;扩大农民对土地的使用权限;恢复商业与农业的联系等

作用:提高积极性,促进经济发展;巩固政权

(3)目的:适应社会主义工业化发展的要求

益处:为农业机械化、现代化开辟了道路

(4)共同点:影响都推动经济发展和社会稳定

24.【答案】(1)手段:自由贸易政策

(2)动力:国际经济组织的建立;跨国公司的发展;国际贸易的增长

(3)挑战:经济差距;债务负担;人口增长;粮食危机;生态破坏;政局动荡

(4)建议:顺应全球化潮流;加强合作,合作共赢

同课章节目录