第一单元 隋唐时期 繁荣与开放的时代 课件 2022-2023学年七年级历史下册期末核心知识扫描课件

文档属性

| 名称 | 第一单元 隋唐时期 繁荣与开放的时代 课件 2022-2023学年七年级历史下册期末核心知识扫描课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-03 00:45:47 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第一单元 期末复习

隋唐时期繁荣与开放的时代

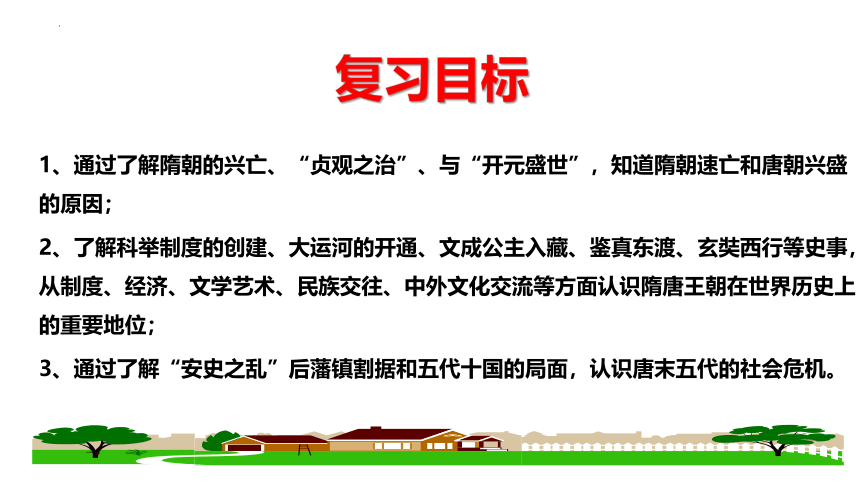

1、通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”、与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;

2、了解科举制度的创建、大运河的开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;

3、通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

复习目标

时空坐标

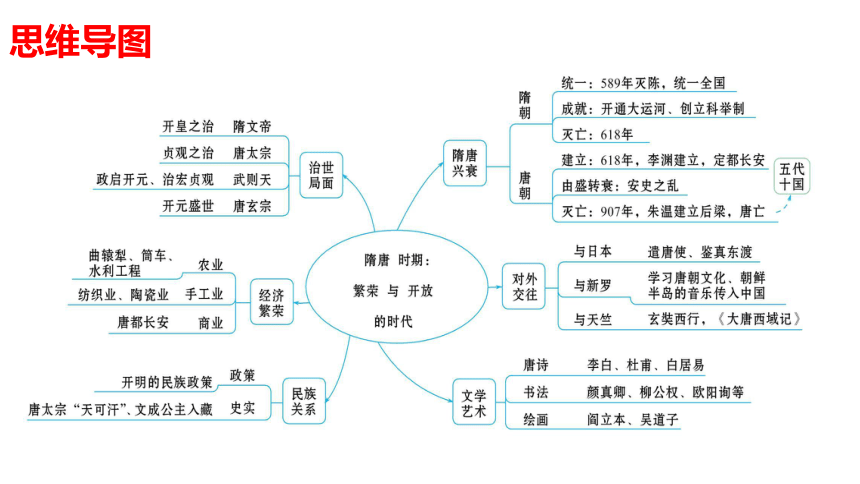

思维导图

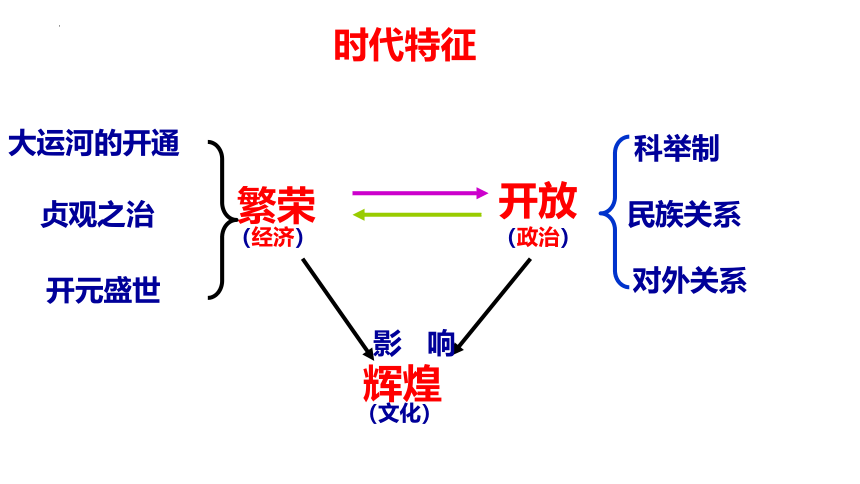

繁荣

开放

辉煌

(经济)

(政治)

(文化)

影 响

大运河的开通

贞观之治

开元盛世

科举制

民族关系

对外关系

时代特征

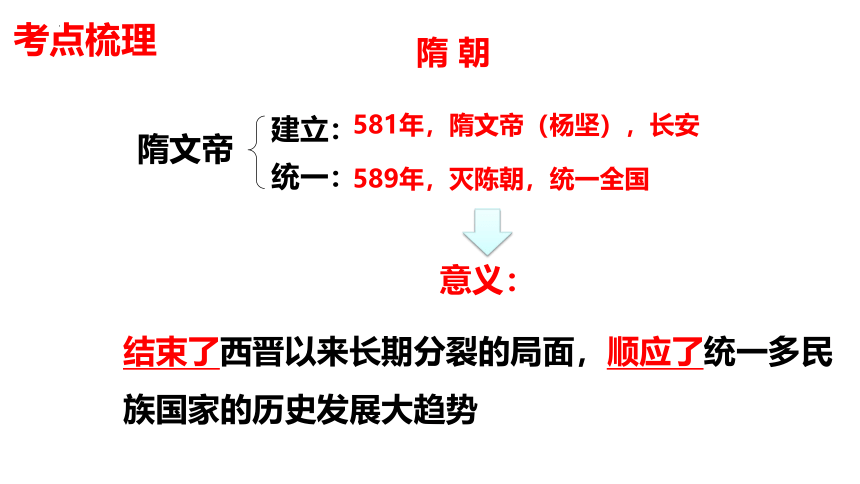

隋朝

隋文帝

隋炀帝

开通大运河

创立科举制

短暂而辉煌

建立:

统一:

581年,隋文帝(杨坚),长安

589年,灭陈朝,统一全国

意义:

结束了西晋以来长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势

隋文帝

隋 朝

考点梳理

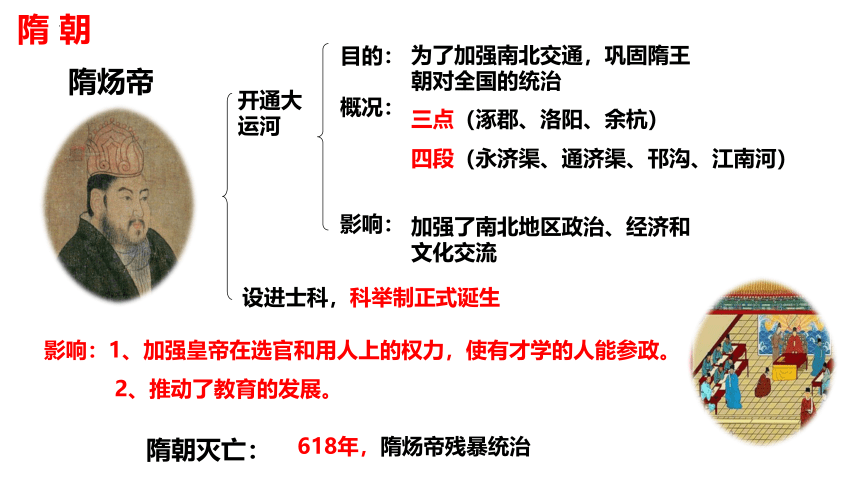

隋炀帝

开通大运河

目的:

概况:

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

三点(涿郡、洛阳、余杭)

四段(永济渠、通济渠、邗沟、江南河)

加强了南北地区政治、经济和文化交流

设进士科,科举制正式诞生

隋朝灭亡:

618年,隋炀帝残暴统治

影响:1、加强皇帝在选官和用人上的权力,使有才学的人能参政。

2、推动了教育的发展。

影响:

隋 朝

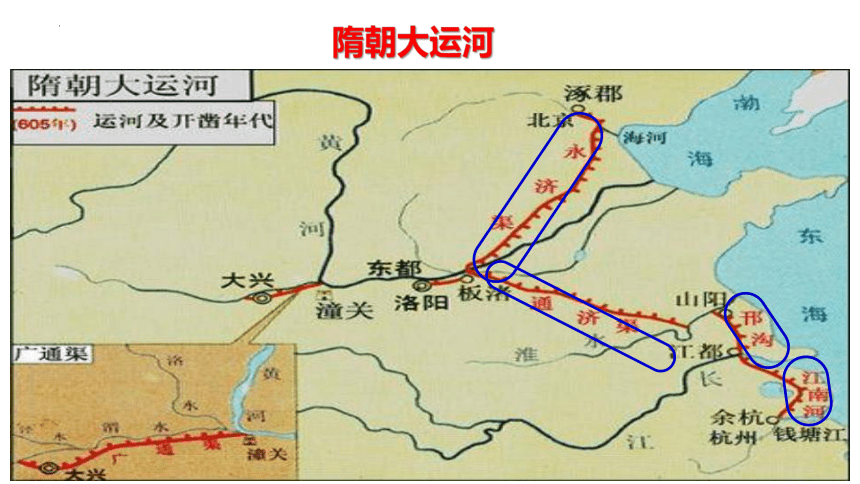

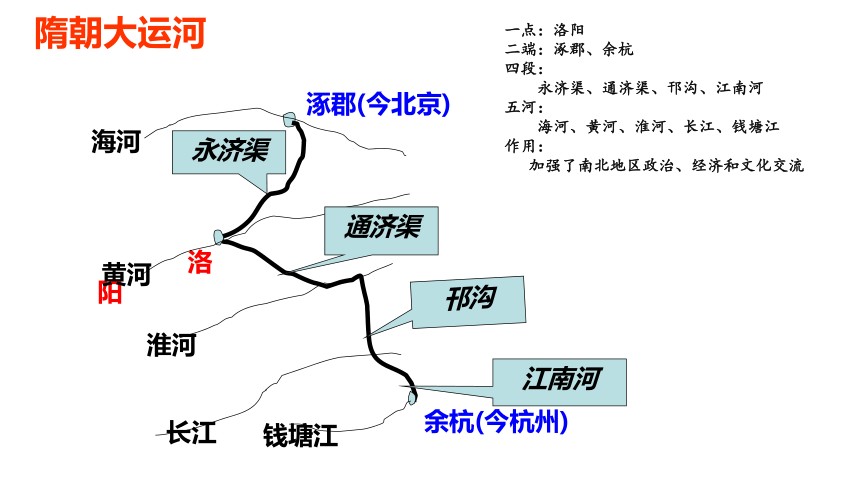

隋朝大运河

隋朝大运河

涿郡(今北京)

洛阳

余杭(今杭州)

江南河

海河

黄河

淮河

长江

钱塘江

永济渠

通济渠

邗沟

一点:洛阳

二端:涿郡、余杭

四段:

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五河:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

作用:

加强了南北地区政治、经济和文化交流

唐朝

唐太宗 贞观之治

武则天 治宏贞观

政启开元

唐玄宗 开元盛世

繁荣而强盛

唐高祖:

建立:618年,李渊,长安

用人上:

政治上:

①完善三省六部制

②增加科举考试科目,进士科成重要科目

经济上:

减轻劳役,鼓励农业生产

唐太宗

魏征、房玄龄、杜如晦

贞观之治

唐朝

发展科举制,

创立殿试制度

政启开元,

治宏贞观

1.整顿吏治

2.发展经济

3.注重文教

开元盛世(鼎盛)

武则天

唐玄宗(前期)

用人上:

姚崇、宋璟

改革

措施:

唐朝

中国历史上的盛世之治

西汉

东汉

隋朝

唐朝

明朝

清朝

文景之治-汉文帝汉景帝汉武盛世-汉武帝

洪武之治-明太祖

永乐盛世-明成祖

贞观之治-唐太宗

开元盛世-唐玄宗

康乾盛世-康熙、雍正、乾隆

开皇之治-隋文帝

光武中兴-光武帝

盛世局面

启示

原因

表现

统治者勤于政事,善用人才

重视农业生产,轻徭薄赋

国家统一,社会安定

民族交往和交融

政治清明;经济发展;国力强盛;社会安定

以民为本,重视农业生产

善用人才,重视吏治

稳定民族关系,巩固国家统一

拓展延伸

背景

目的

创立

特点

影响

魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能。(九品中正制)

选拔人才,加强中央集权

隋文帝—建立起通过考试选拔人才的制度

隋炀帝—创立进士科,标志着科举制正式确立

分科考试;以才能作为选官标准;自由报名;公开考试;平等竞争

政治:是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动

教育:推动了教育的发展,体现了公平公正的原则

文化:促进了文学艺术的发展和唐诗的繁荣

考点归纳:科举取士制度

诞生(隋朝) 萌芽 隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度

确立 隋炀帝时,进士科的创立,标志科举制的正式确立

完善(唐朝) 唐太宗 增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

武则天 创立殿试制度,不拘一格选拔人才

唐玄宗 诗赋 成为进士科的主要考试内容。

改革和发展 (宋朝)

僵化(明清)

废除(清末) 1905年,清政府废除沿用约1300年的科举制

大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

重文轻武政策

八股取士

(1898年戊戌变法废除)

经济繁荣

1.农业:

2.手工业:

3.商业:

曲辕犁和筒车

青瓷、白瓷、唐三彩

国际大都市(长安),“市/坊”

对内:开明的民族政策

唐蕃和亲

文成公主——松赞干布(太宗)

金城公主——尺带珠丹(中宗)

唐太宗被称为“天可汗”

盛唐气象

民族关系

唐 朝

安史之乱 时间 人物

概念 背景 过程 影响 ①对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;

②唐朝国势从此由盛转衰,各种社会矛盾越来越激化尖锐;

③中央权力衰微,地方权势加大,逐渐形成藩镇割据局面。

河北大举南下——攻占东京洛阳——攻下潼关——逼近长安——反击叛军

①唐玄宗后期任人唯亲,朝政日益腐败,社会矛盾尖锐,边疆形势日益紧张;

②节度使势力空前膨胀,中央与地方力量对比失衡,形成了外重内轻的局面。

755年,安禄山和部下史思明以“清君侧”讨伐杨国忠为名,在范阳起兵,称“安史之乱”

755—763年

安禄山、史思明

黄巢起义的影响

给唐朝以致命的打击

唐朝灭亡的标志

907年,朱温建立后梁政权,唐灭

黄巢起义

五代十国(1)五代:后梁、后唐、后晋、后汉、后周

十国:南方9个,北方的北汉

(2)实质:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续

统一是一个客观存在的必然趋势。

唐代中外文化交流的发展

遣唐使 概况 唐朝时,日本多次派遣唐使来华学习中国文化,其中还有留学生和留学僧等

影响 遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑艺术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响

鉴真东渡 概况 (1)754年(唐玄宗时),鉴真第六次东渡成功,抵达日本(2)鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,并主持修建了唐招提寺

影响 为中日文化交流作出了卓越贡献

1、遣唐使和鉴真东渡

【知识纵横】

横向:日本受唐朝先进制度、文化的影响,进行大化改新,实现了从奴隶社会向封建社会的过渡。

纵向:吸取隋亡的经验教训后,唐太宗在政治、经济、军事等方面推行了一系列的措施,造就了“贞观之治”。

唐与新罗的关系 双向交往 新罗方面 ①新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。新罗仿唐制建立了政治制度,采用 选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

②许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口 。

唐朝方面 朝鲜的音乐传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

首位

2、唐与新罗的关系

玄奘西行 概况 (1)贞观初年,玄奘从长安出发,前往天竺(今南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉等)求取佛经。他遍访天竺名寺,并在佛学最高学府那烂陀寺游学(2)10多年后,玄奘携带大量佛经返回长安并主持译经工作。

(3)玄奘口述弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了沿途诸国和地区的山川风物及社会习俗。

地位 玄奘是第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。

影响 (1)为中国与天竺的古代文化交流作出了巨大贡献,为后世研究这些地区的社会、历史地理提供了宝贵的资料。

(2)开阔了国人视野,推动了佛教在中国进一步传播。

3、玄奘西行

【细节提示】

1.玄奘西行而非“唐僧西行”。

2.唐朝最重要的历史特征是繁荣与开放。

唐代中外文化交流的发展 原因 (1)唐朝政府实行比较开放的对外政策

(2)唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力

(3)唐朝陆路、海路交通发达,为各国友好往来提供了便利

主要表现 (1)中国与日本:遣唐使来华;唐玄宗时,鉴真东渡日本

(2)中国与朝鲜半岛:朝鲜半岛上的新罗,学习和引入了唐朝的政治制度、科举制、医学、天文、历算等科技成就;新罗物产居唐朝进口首位

(3)中国与南亚:唐太宗时,玄奘西游天竺

(4)长安:东方文化的中心,陆上丝绸之路的起点,国际化的大都市

归纳:唐代中外文化交流的发展

唐戴帷帽女子骑马雕塑

弈棋仕女图

唐朝吹排箫乐伎壁画

上图反映了什么?具体表现在哪些方面?

盛唐气象—社会风气

表现:①人们多显示昂扬进取、积极向上的精神风貌

②妇女受文学、音乐等教育,喜好骑马、打球、拔河、射箭、弈棋等活动

③社会风气兼容并包,受西北少数民族的影响,刚健豪迈的尚武风气盛行一时

唐诗盛行 概况 唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,唐诗题材丰富、风格多样、数量庞大、名家辈出

代表人物 (1)李白:生活于盛唐时期,被誉为“诗仙”。他的诗飘逸洒脱,具有浓郁的浪漫情怀,主要歌颂祖国山河的壮美,抒发昂扬的进取精神,表现出蔑视权贵、超凡脱俗的风骨

(2)杜甫:生活于唐朝由盛转衰的时期,被誉为“诗圣”。他的诗淳朴厚重,多反映战争和政治腐败等历史的真情实况,故有“诗史”之称

(3)白居易:生活在唐朝走向衰落的时期,他的诗直面社会现实,揭示了统治者的腐化和人民的疾苦,其诗平易近人、通俗易懂,深受大众欢迎

多彩的文学艺术

多彩的文学艺术

艺术 概况 唐朝时期,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。

书法 ① :字端正劲美,雄浑敦厚。作品《颜氏家庙碑》。

② :字方折峻丽,笔力险劲。作品《九成宫醴泉铭碑》。

③ :字方折峻丽,笔力劲健。

绘画 唐朝绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画。

① :擅长人物故事画,人物形态各异,神形兼备。

② :落笔雄劲,风格奔放。作品《送子天王图》。

其他 当时的音乐、舞蹈吸收了周边民族的艺术精华,多姿多彩,还涌现出一批技艺超群的舞蹈家、歌唱家和乐器演奏家。

颜真卿

欧阳询

阎立本

吴道子

柳公权

《颜氏家庙碑》

《九成宫醴泉铭》

《玄秘塔》

《步辇图》

《送子天王图》

1.现在各国的考试制度,差不多都是学英国的,英国的考试制度却源于我国的科举制度,而我国的科举制度形成于( )

A.隋文帝时期 B.隋炀帝时期 C.唐太宗时期 D.唐玄宗时期

2. 有学者指出,纵观中华民族的发展史,不难看出这样一条轨迹:先秦时期的民族交融,促成了中华民族历史上第一个新型统一帝国的出现。魏晋南北朝的民族交融,带来了中华民族的第二次大统一和大发展的高潮。对此理解正确的是

A.先秦和魏晋南北朝时期社会动荡 B.中国历史有两次分裂与统一

C.民族交融为统一和繁荣奠定基础 D.隋唐是中国历史发展的顶峰

B

C

提升训练

3.“笙磬同音”出自《诗经》,比喻两个人彼此齐心协作,好像笙、磬两种乐器和谐地合奏一样。唐朝初年,同心辅政、协调合作,被后世称为美谈的是( )

A.房玄龄、杜如晦 B.房玄龄、魏征 C.杜如晦、魏征 D.张玄素、魏征

4.它由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入

土深浅,回转省力,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。这里所描述的“它”是( )

A.耧车 B.筒车 C.曲辕犁 D.秧马

A

C

5.杜甫的《春望》“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心......”的创作时代背景是( )

A.隋末农民起义 B.黄巢起义

C.安史之乱 D.五代十国

C

6.天山将新疆分为南北两部分。702年,唐朝设立的管辖天山以北广大地区的机构是( )

A.西域都护府 B.安西都护府 C.北庭都护府 D.伊犁将军府

7.文成公主入藏,带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品以及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍。松赞干布派遣子弟到长安学习。这些史实反映了( )

A.唐朝商品经济繁荣 B.民族交往与交融

C.南北经济文化的交流 D.中外文化交流

C

B

8.唐代社会涌现出一大批天下闻名的女性人物,其中既有女皇帝武则天、女将军平阳公主,又有女官上官婉儿、女诗人薛涛、女道人鱼玄机等,这种现象 ( )

A.反映了科举制度的进步

B.体现了民族交融的成果

C.得益于社会风气的开放

D.确立了重文轻武的局面

C

9. 我国古代有很多德才兼备的人,通常被称为“圣人”。“诗圣”诗作的特点是( )

A.飘逸洒脱,具有浓郁的浪漫情怀 B.平易近人,直面社会现实

C.淳朴厚重,抒发悲愤凄婉之情 D.豪迈而飘逸,引人入胜

10. 初唐画家阎立本擅长人物画,他画的人物形态各异、形神兼备。其中,《步辇图》描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景。这幅画有助于我们了解的历史是( )

A. 张骞出使西域 B. 北方出现民族大交融的高潮

C. 文成公主入藏 D. 唐朝册封南诏首领为云南王

C

C

二、非选择题

11.繁盛的唐朝享誉世界,各国称中国人为“唐人”。阅读材料,回答问题。

材料一 贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本……为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(1)材料一体现了唐太宗的什么思想 请举一例他在经济上的措施加以说明。在他统治期间出现了什么治世局面

答:思想:以民为本;经济措施:减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;治世:“贞观之治”。

12.材料二 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐……《全唐诗》收录的诗作有48 000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园;作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒、外国人……

——摘编自仪平策《中国审美文化史》

(2)根据材料二归纳唐朝诗歌繁盛的表现,这与当时哪一制度密切相关

答:唐朝诗歌数量多,内容丰富,风格多样,诗人身份多样等;科举制。

(3)依据上述材料中的相关史实和所学知识,说明“繁盛的唐朝享誉世界”。

答:筒车等农业工具出现,农业发展迅速,走在世界前列;有广州、扬州等商业城市,商业

繁荣,出现国际大都市;唐诗等文学艺术发展,文化繁盛,传播世界;疆域辽阔,民族交融,

国力强盛,是当时亚洲最强大的国家。

第一单元 期末复习

隋唐时期繁荣与开放的时代

1、通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”、与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;

2、了解科举制度的创建、大运河的开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;

3、通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

复习目标

时空坐标

思维导图

繁荣

开放

辉煌

(经济)

(政治)

(文化)

影 响

大运河的开通

贞观之治

开元盛世

科举制

民族关系

对外关系

时代特征

隋朝

隋文帝

隋炀帝

开通大运河

创立科举制

短暂而辉煌

建立:

统一:

581年,隋文帝(杨坚),长安

589年,灭陈朝,统一全国

意义:

结束了西晋以来长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势

隋文帝

隋 朝

考点梳理

隋炀帝

开通大运河

目的:

概况:

为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

三点(涿郡、洛阳、余杭)

四段(永济渠、通济渠、邗沟、江南河)

加强了南北地区政治、经济和文化交流

设进士科,科举制正式诞生

隋朝灭亡:

618年,隋炀帝残暴统治

影响:1、加强皇帝在选官和用人上的权力,使有才学的人能参政。

2、推动了教育的发展。

影响:

隋 朝

隋朝大运河

隋朝大运河

涿郡(今北京)

洛阳

余杭(今杭州)

江南河

海河

黄河

淮河

长江

钱塘江

永济渠

通济渠

邗沟

一点:洛阳

二端:涿郡、余杭

四段:

永济渠、通济渠、邗沟、江南河

五河:

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

作用:

加强了南北地区政治、经济和文化交流

唐朝

唐太宗 贞观之治

武则天 治宏贞观

政启开元

唐玄宗 开元盛世

繁荣而强盛

唐高祖:

建立:618年,李渊,长安

用人上:

政治上:

①完善三省六部制

②增加科举考试科目,进士科成重要科目

经济上:

减轻劳役,鼓励农业生产

唐太宗

魏征、房玄龄、杜如晦

贞观之治

唐朝

发展科举制,

创立殿试制度

政启开元,

治宏贞观

1.整顿吏治

2.发展经济

3.注重文教

开元盛世(鼎盛)

武则天

唐玄宗(前期)

用人上:

姚崇、宋璟

改革

措施:

唐朝

中国历史上的盛世之治

西汉

东汉

隋朝

唐朝

明朝

清朝

文景之治-汉文帝汉景帝汉武盛世-汉武帝

洪武之治-明太祖

永乐盛世-明成祖

贞观之治-唐太宗

开元盛世-唐玄宗

康乾盛世-康熙、雍正、乾隆

开皇之治-隋文帝

光武中兴-光武帝

盛世局面

启示

原因

表现

统治者勤于政事,善用人才

重视农业生产,轻徭薄赋

国家统一,社会安定

民族交往和交融

政治清明;经济发展;国力强盛;社会安定

以民为本,重视农业生产

善用人才,重视吏治

稳定民族关系,巩固国家统一

拓展延伸

背景

目的

创立

特点

影响

魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能。(九品中正制)

选拔人才,加强中央集权

隋文帝—建立起通过考试选拔人才的制度

隋炀帝—创立进士科,标志着科举制正式确立

分科考试;以才能作为选官标准;自由报名;公开考试;平等竞争

政治:是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动

教育:推动了教育的发展,体现了公平公正的原则

文化:促进了文学艺术的发展和唐诗的繁荣

考点归纳:科举取士制度

诞生(隋朝) 萌芽 隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度

确立 隋炀帝时,进士科的创立,标志科举制的正式确立

完善(唐朝) 唐太宗 增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

武则天 创立殿试制度,不拘一格选拔人才

唐玄宗 诗赋 成为进士科的主要考试内容。

改革和发展 (宋朝)

僵化(明清)

废除(清末) 1905年,清政府废除沿用约1300年的科举制

大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

重文轻武政策

八股取士

(1898年戊戌变法废除)

经济繁荣

1.农业:

2.手工业:

3.商业:

曲辕犁和筒车

青瓷、白瓷、唐三彩

国际大都市(长安),“市/坊”

对内:开明的民族政策

唐蕃和亲

文成公主——松赞干布(太宗)

金城公主——尺带珠丹(中宗)

唐太宗被称为“天可汗”

盛唐气象

民族关系

唐 朝

安史之乱 时间 人物

概念 背景 过程 影响 ①对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;

②唐朝国势从此由盛转衰,各种社会矛盾越来越激化尖锐;

③中央权力衰微,地方权势加大,逐渐形成藩镇割据局面。

河北大举南下——攻占东京洛阳——攻下潼关——逼近长安——反击叛军

①唐玄宗后期任人唯亲,朝政日益腐败,社会矛盾尖锐,边疆形势日益紧张;

②节度使势力空前膨胀,中央与地方力量对比失衡,形成了外重内轻的局面。

755年,安禄山和部下史思明以“清君侧”讨伐杨国忠为名,在范阳起兵,称“安史之乱”

755—763年

安禄山、史思明

黄巢起义的影响

给唐朝以致命的打击

唐朝灭亡的标志

907年,朱温建立后梁政权,唐灭

黄巢起义

五代十国(1)五代:后梁、后唐、后晋、后汉、后周

十国:南方9个,北方的北汉

(2)实质:五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续

统一是一个客观存在的必然趋势。

唐代中外文化交流的发展

遣唐使 概况 唐朝时,日本多次派遣唐使来华学习中国文化,其中还有留学生和留学僧等

影响 遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑艺术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响

鉴真东渡 概况 (1)754年(唐玄宗时),鉴真第六次东渡成功,抵达日本(2)鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,并主持修建了唐招提寺

影响 为中日文化交流作出了卓越贡献

1、遣唐使和鉴真东渡

【知识纵横】

横向:日本受唐朝先进制度、文化的影响,进行大化改新,实现了从奴隶社会向封建社会的过渡。

纵向:吸取隋亡的经验教训后,唐太宗在政治、经济、军事等方面推行了一系列的措施,造就了“贞观之治”。

唐与新罗的关系 双向交往 新罗方面 ①新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。新罗仿唐制建立了政治制度,采用 选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

②许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口 。

唐朝方面 朝鲜的音乐传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

首位

2、唐与新罗的关系

玄奘西行 概况 (1)贞观初年,玄奘从长安出发,前往天竺(今南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉等)求取佛经。他遍访天竺名寺,并在佛学最高学府那烂陀寺游学(2)10多年后,玄奘携带大量佛经返回长安并主持译经工作。

(3)玄奘口述弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了沿途诸国和地区的山川风物及社会习俗。

地位 玄奘是第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。

影响 (1)为中国与天竺的古代文化交流作出了巨大贡献,为后世研究这些地区的社会、历史地理提供了宝贵的资料。

(2)开阔了国人视野,推动了佛教在中国进一步传播。

3、玄奘西行

【细节提示】

1.玄奘西行而非“唐僧西行”。

2.唐朝最重要的历史特征是繁荣与开放。

唐代中外文化交流的发展 原因 (1)唐朝政府实行比较开放的对外政策

(2)唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力

(3)唐朝陆路、海路交通发达,为各国友好往来提供了便利

主要表现 (1)中国与日本:遣唐使来华;唐玄宗时,鉴真东渡日本

(2)中国与朝鲜半岛:朝鲜半岛上的新罗,学习和引入了唐朝的政治制度、科举制、医学、天文、历算等科技成就;新罗物产居唐朝进口首位

(3)中国与南亚:唐太宗时,玄奘西游天竺

(4)长安:东方文化的中心,陆上丝绸之路的起点,国际化的大都市

归纳:唐代中外文化交流的发展

唐戴帷帽女子骑马雕塑

弈棋仕女图

唐朝吹排箫乐伎壁画

上图反映了什么?具体表现在哪些方面?

盛唐气象—社会风气

表现:①人们多显示昂扬进取、积极向上的精神风貌

②妇女受文学、音乐等教育,喜好骑马、打球、拔河、射箭、弈棋等活动

③社会风气兼容并包,受西北少数民族的影响,刚健豪迈的尚武风气盛行一时

唐诗盛行 概况 唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,唐诗题材丰富、风格多样、数量庞大、名家辈出

代表人物 (1)李白:生活于盛唐时期,被誉为“诗仙”。他的诗飘逸洒脱,具有浓郁的浪漫情怀,主要歌颂祖国山河的壮美,抒发昂扬的进取精神,表现出蔑视权贵、超凡脱俗的风骨

(2)杜甫:生活于唐朝由盛转衰的时期,被誉为“诗圣”。他的诗淳朴厚重,多反映战争和政治腐败等历史的真情实况,故有“诗史”之称

(3)白居易:生活在唐朝走向衰落的时期,他的诗直面社会现实,揭示了统治者的腐化和人民的疾苦,其诗平易近人、通俗易懂,深受大众欢迎

多彩的文学艺术

多彩的文学艺术

艺术 概况 唐朝时期,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。

书法 ① :字端正劲美,雄浑敦厚。作品《颜氏家庙碑》。

② :字方折峻丽,笔力险劲。作品《九成宫醴泉铭碑》。

③ :字方折峻丽,笔力劲健。

绘画 唐朝绘画的题材和类型广泛,有人物画、山水画、花鸟画以及宗教画。

① :擅长人物故事画,人物形态各异,神形兼备。

② :落笔雄劲,风格奔放。作品《送子天王图》。

其他 当时的音乐、舞蹈吸收了周边民族的艺术精华,多姿多彩,还涌现出一批技艺超群的舞蹈家、歌唱家和乐器演奏家。

颜真卿

欧阳询

阎立本

吴道子

柳公权

《颜氏家庙碑》

《九成宫醴泉铭》

《玄秘塔》

《步辇图》

《送子天王图》

1.现在各国的考试制度,差不多都是学英国的,英国的考试制度却源于我国的科举制度,而我国的科举制度形成于( )

A.隋文帝时期 B.隋炀帝时期 C.唐太宗时期 D.唐玄宗时期

2. 有学者指出,纵观中华民族的发展史,不难看出这样一条轨迹:先秦时期的民族交融,促成了中华民族历史上第一个新型统一帝国的出现。魏晋南北朝的民族交融,带来了中华民族的第二次大统一和大发展的高潮。对此理解正确的是

A.先秦和魏晋南北朝时期社会动荡 B.中国历史有两次分裂与统一

C.民族交融为统一和繁荣奠定基础 D.隋唐是中国历史发展的顶峰

B

C

提升训练

3.“笙磬同音”出自《诗经》,比喻两个人彼此齐心协作,好像笙、磬两种乐器和谐地合奏一样。唐朝初年,同心辅政、协调合作,被后世称为美谈的是( )

A.房玄龄、杜如晦 B.房玄龄、魏征 C.杜如晦、魏征 D.张玄素、魏征

4.它由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入

土深浅,回转省力,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。这里所描述的“它”是( )

A.耧车 B.筒车 C.曲辕犁 D.秧马

A

C

5.杜甫的《春望》“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心......”的创作时代背景是( )

A.隋末农民起义 B.黄巢起义

C.安史之乱 D.五代十国

C

6.天山将新疆分为南北两部分。702年,唐朝设立的管辖天山以北广大地区的机构是( )

A.西域都护府 B.安西都护府 C.北庭都护府 D.伊犁将军府

7.文成公主入藏,带去了蔬菜种子、茶叶、丝绸、工艺品以及佛经、医药、历法、科学技术等方面的书籍。松赞干布派遣子弟到长安学习。这些史实反映了( )

A.唐朝商品经济繁荣 B.民族交往与交融

C.南北经济文化的交流 D.中外文化交流

C

B

8.唐代社会涌现出一大批天下闻名的女性人物,其中既有女皇帝武则天、女将军平阳公主,又有女官上官婉儿、女诗人薛涛、女道人鱼玄机等,这种现象 ( )

A.反映了科举制度的进步

B.体现了民族交融的成果

C.得益于社会风气的开放

D.确立了重文轻武的局面

C

9. 我国古代有很多德才兼备的人,通常被称为“圣人”。“诗圣”诗作的特点是( )

A.飘逸洒脱,具有浓郁的浪漫情怀 B.平易近人,直面社会现实

C.淳朴厚重,抒发悲愤凄婉之情 D.豪迈而飘逸,引人入胜

10. 初唐画家阎立本擅长人物画,他画的人物形态各异、形神兼备。其中,《步辇图》描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的场景。这幅画有助于我们了解的历史是( )

A. 张骞出使西域 B. 北方出现民族大交融的高潮

C. 文成公主入藏 D. 唐朝册封南诏首领为云南王

C

C

二、非选择题

11.繁盛的唐朝享誉世界,各国称中国人为“唐人”。阅读材料,回答问题。

材料一 贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本……为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(1)材料一体现了唐太宗的什么思想 请举一例他在经济上的措施加以说明。在他统治期间出现了什么治世局面

答:思想:以民为本;经济措施:减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;治世:“贞观之治”。

12.材料二 中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐……《全唐诗》收录的诗作有48 000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园;作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒、外国人……

——摘编自仪平策《中国审美文化史》

(2)根据材料二归纳唐朝诗歌繁盛的表现,这与当时哪一制度密切相关

答:唐朝诗歌数量多,内容丰富,风格多样,诗人身份多样等;科举制。

(3)依据上述材料中的相关史实和所学知识,说明“繁盛的唐朝享誉世界”。

答:筒车等农业工具出现,农业发展迅速,走在世界前列;有广州、扬州等商业城市,商业

繁荣,出现国际大都市;唐诗等文学艺术发展,文化繁盛,传播世界;疆域辽阔,民族交融,

国力强盛,是当时亚洲最强大的国家。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源