第7课 战国时期的社会变化 课件

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

知识与能力 战国七雄兼并战争、都江堰水利工程等情况,知道商软变法的主要内容和历史作用。

过程与方法 通过阅读教材并分析史料,掌握商鞅变法的背景、内容和作用,认识改革使秦国逐渐强大起来。通过阅读教材,知道都江堰修建的基本情况和意义,感悟古代劳动人民的聪明智慧,培养民族认同感。

情感态度价值观 通过学习春秋成国时期社会制度的根木变化,提高学生初步运用生产力和生产关系解释历史现象的能力。通过对商鞅变法的历史作用的分析,认识到改革求发展,改革求进步,是社会发展的需要,是时代的需要。

教学重点 掌握商鞅变法的内容利意义;了解都江堰的基本情况利意义。

教学难点 商鞅变法引起了社会关系的变化,从而为后面讲述封建社会的形成奠定了基础。

学习目标

第7课 战国时期的社会变化

第7课 战国时期的社会变化

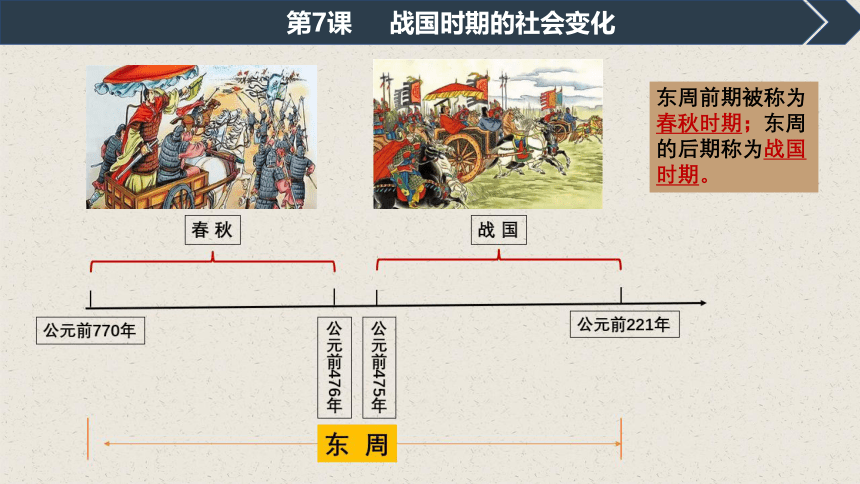

东周前期被称为春秋时期;东周的后期称为战国时期。

战国七雄

第7课 战国时期的社会变化

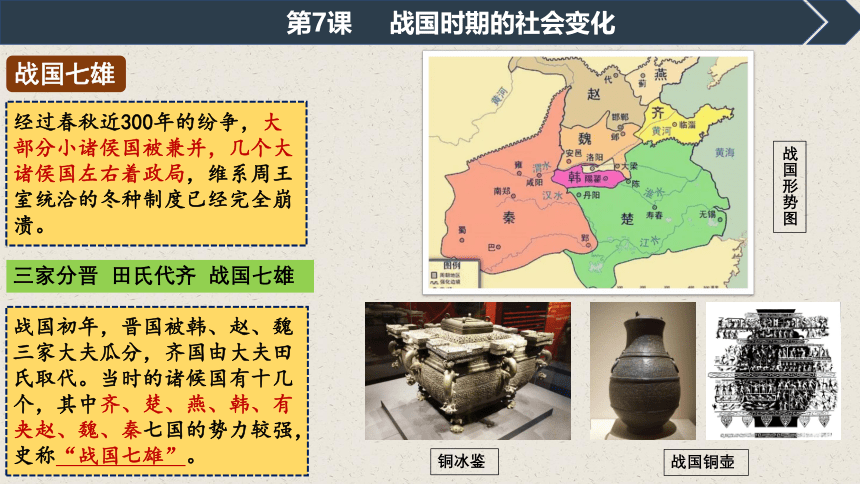

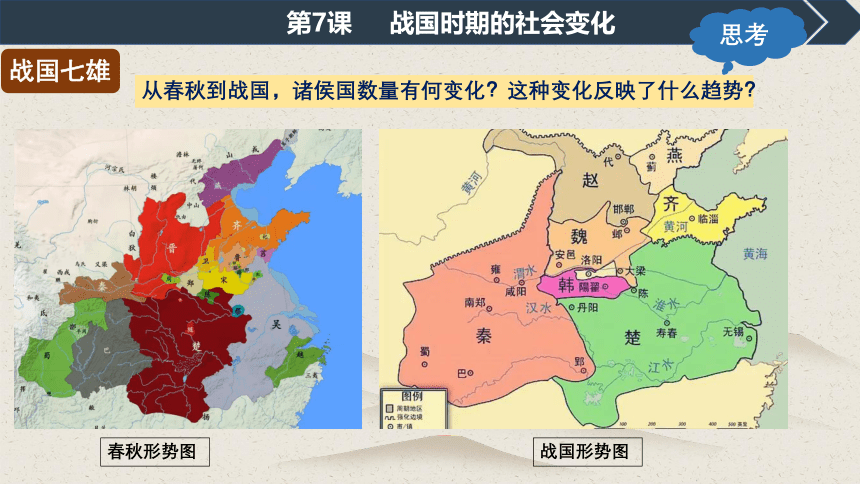

经过春秋近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,几个大诸侯国左右着政局,维系周王室统洽的冬种制度已经完全崩溃。

战国初年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫田氏取代。当时的诸候国有十几个,其中齐、楚、燕、韩、有夹赵、魏、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

铜冰鉴

战国铜壶

三家分晋 田氏代齐 战国七雄

战国形势图

第7课 战国时期的社会变化

桂陵之战

马陵之战

长平之战

战国七雄

战国形势

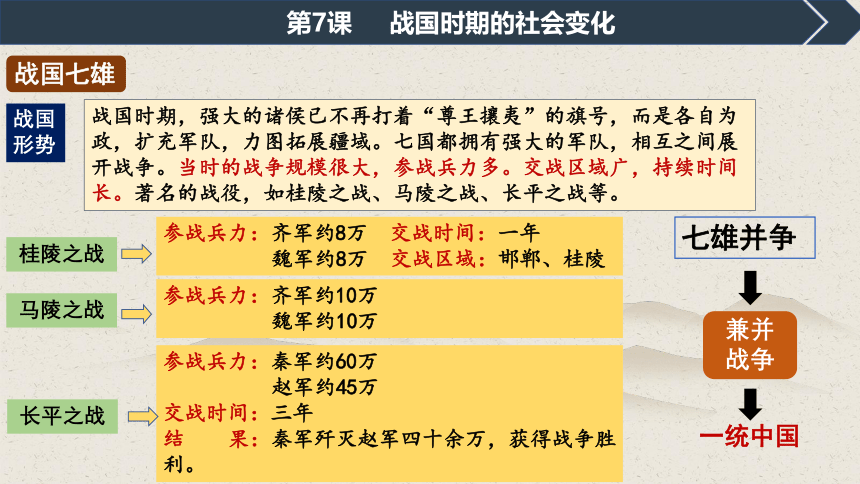

战国时期,强大的诸侯已不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。七国都拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时的战争规模很大,参战兵力多。交战区域广,持续时间长。著名的战役,如桂陵之战、马陵之战、长平之战等。

参战兵力:秦军约60万

赵军约45万

交战时间:三年

结 果:秦军歼灭赵军四十余万,获得战争胜利。

七雄并争

兼并战争

一统中国

参战兵力:齐军约10万

魏军约10万

参战兵力:齐军约8万 交战时间:一年

魏军约8万 交战区域:邯郸、桂陵

战国七雄

第7课 战国时期的社会变化

战国形势图

春秋形势图

从春秋到战国,诸侯国数量有何变化?这种变化反映了什么趋势?

思考

商鞅变法

变法背景:战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的秩序。

第6课 动荡的春秋时期

时 间 公元前356年 主要人物 商鞅、秦孝公 主要内容 政治 ①确立县制,由国君直接派官吏治理

②废除贵族的世袭特权

③改革户籍制度,加强对人民的管理

④严明法度,禁止私斗

经济 ①废除井田制,允许土地自由买卖

②鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

③统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

富国

强兵

商鞅变法

商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大大增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

作用:

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……

——《战国策·秦策一》

第7课 战国时期的社会变化

材料研读

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

不畏强权,敢于同守旧势力斗争,公平无私,严格执法

相关史事

商鞅立三丈之木于国都市南门,说谁能把它扛到北门去就给十金。民众都很奇怪,没一个赶扛的。公孙鞅又说谁能扛给五十金。最后真有人去扛了,公孙鞅很痛快地给了他五十金,这一下树立了新法的威信。

第7课 战国时期的社会变化

徙木立信

商鞅铜方量

这是商鞅变法时颁布的标准量器

评价商鞅变法

商鞅变法顺应了历史发展潮流,使秦国的国力大大增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

变法实行的严刑峻法和文化高压政策,对后世有着消极影响。

都江堰

都江堰

第7课 战国时期的社会变化

修建者: 李冰

修建时期:公元前256年

修建地点:成都附近的岷江上

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。

渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。

鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分为内江和外江。

都江堰

都

江

堰

第7课 战国时期的社会变化

鱼嘴

宝瓶口

飞沙堰

岷江

内江

外江

用于灌溉

用于分洪

是在内江下游人工凿山开的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田

是分水堤坝与宝瓶口之间长120米的滚水坝,在洪水期用于分洪,并减少泥沙淤积

相关史事

都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐伸展到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000万亩。

李冰石像

第7课 战国时期的社会变化

据《华阳国志 蜀志》记载,都 江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。 时无荒年,天下谓之‘天府’也 ”。

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

材料研读

都江堰水利工程的建成,既解决了洪水泛滥的问题,也保障了周边地区的农工业灌溉,为周边农业丰收提供了有利条件。

都江堰

都江堰的修建有何重要意义?

思 考:

都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成 为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原 成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

第7课 战国时期的社会变化

沙场点兵

《马可·波罗游记》一书中说:“都江水系,川流甚急,川中多鱼,船舶往来甚众,运载商货,往来上下游。”材料主要是肯定都江堰( )

A.渔业资源丰富

B.水运作用显著

C.防止洪水泛滥

D.保障农业生产

【答案】B

【详解】依据材料“都江水系,川流甚急,川中多鱼,船舶往来甚众,运载商货,往来上下游。”分析可知,材料肯定了都江堰水运作用显著,B项正确;材料不能体现“渔业资源丰富”,排除A项;材料不能体现“防止洪水泛滥”,排除C项;材料不能体现“保障农业生产”,排除D项。故选B项。

第7课 战国时期的社会变化

沙场点兵

2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。这说明都江堰( )

A.造福干秋 B.控流发电

C.沟通水系 D.方便航运

【答案】A

【详解】根据材料及所学可知,都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为;沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大作用。直至今日,仍为四川省多个县市提供生活、生产和生态用水,说明都江堰是一个造福干秋的伟大工程,A项正确;材料没有体现都江堰控流发电、沟通水系、方便航运等作用,排除B、C、D项。故选A项。

第7课 战国时期的社会变化

沙场点兵

“万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”此对联中的“太守”是指( )

A.管仲 B.李冰

C.张仲景 D.李斯

【答案】B

【详解】根据所学知识,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。李冰等经过精心设计,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了一座大型的水利工程。都江堰建成后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国” ,因此题干对联中太守是指李冰,B项正确;管仲是春秋时期的齐国人,排除A项;张仲景是东汉末年名医,被后世成为“医圣”,排除C项;李斯是秦朝秦朝著名政治家、文学家和书法家,排除D项。故选B项。

第7课 战国时期的社会变化

阅读下列材料,回答问题。

材料一治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而玉,夏般不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。 ——商鞅

材料二商鞅把小的乡邑合并为县,全园共设31县,由园君直接委派官吏治理;挖掉土地上原有的标志、强界,向土地所有者征收赋税,保障国家的财政收入。变法五年后,秦国富强起来。

材料三(新法)行之十年,秦民大悦,道不拾還,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治 居五年,秦人富强。 ——《史记》

(1)材料一体现了商鞅的什么精神?说说商鞅代表哪个群体的利益。

(2)材料二反映的是商鞅变法的哪两项措施?

(3)结合材料三和所学知识,说说商鞅变法有何影响。

沙场点兵

第7课 战国时期的社会变化

【答案】(1)创新精神(不墨守成规、不守旧、敢作敢为、与时俱进等均可)。地主阶级。

(2)建立县制,国君直接派官吏治理;国家承认土地私有。

(3)经过商鞅变法,秦国的封建经济得到了发展,军队的战斗力加强,逐步成为战国后期最富强的封建国家。

【详解】(1)根据“治世不一道,便国不法古”可知体现了商鞅的创新精神。他代表了地主阶级的利益。

(2)措施根据“商鞅把小的乡邑合并为县,全国共设31县,由国君直接委派官吏治理;挖掉土地上原有的标志、疆界,向土地所有者征收赋税,保障国家的财政收入”得出是建立县制,国君直接派官吏治理;国家承认土地私有。

(3)根据“乡邑大治……居五年,秦人富强”可知经过商鞅变法,秦国的封建经济得到了发展,军队的战斗力加强,逐步成为战国后期最富强的封建国家。

沙场点兵

第7课 战国时期的社会变化

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

知识与能力 战国七雄兼并战争、都江堰水利工程等情况,知道商软变法的主要内容和历史作用。

过程与方法 通过阅读教材并分析史料,掌握商鞅变法的背景、内容和作用,认识改革使秦国逐渐强大起来。通过阅读教材,知道都江堰修建的基本情况和意义,感悟古代劳动人民的聪明智慧,培养民族认同感。

情感态度价值观 通过学习春秋成国时期社会制度的根木变化,提高学生初步运用生产力和生产关系解释历史现象的能力。通过对商鞅变法的历史作用的分析,认识到改革求发展,改革求进步,是社会发展的需要,是时代的需要。

教学重点 掌握商鞅变法的内容利意义;了解都江堰的基本情况利意义。

教学难点 商鞅变法引起了社会关系的变化,从而为后面讲述封建社会的形成奠定了基础。

学习目标

第7课 战国时期的社会变化

第7课 战国时期的社会变化

东周前期被称为春秋时期;东周的后期称为战国时期。

战国七雄

第7课 战国时期的社会变化

经过春秋近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,几个大诸侯国左右着政局,维系周王室统洽的冬种制度已经完全崩溃。

战国初年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫田氏取代。当时的诸候国有十几个,其中齐、楚、燕、韩、有夹赵、魏、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

铜冰鉴

战国铜壶

三家分晋 田氏代齐 战国七雄

战国形势图

第7课 战国时期的社会变化

桂陵之战

马陵之战

长平之战

战国七雄

战国形势

战国时期,强大的诸侯已不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。七国都拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时的战争规模很大,参战兵力多。交战区域广,持续时间长。著名的战役,如桂陵之战、马陵之战、长平之战等。

参战兵力:秦军约60万

赵军约45万

交战时间:三年

结 果:秦军歼灭赵军四十余万,获得战争胜利。

七雄并争

兼并战争

一统中国

参战兵力:齐军约10万

魏军约10万

参战兵力:齐军约8万 交战时间:一年

魏军约8万 交战区域:邯郸、桂陵

战国七雄

第7课 战国时期的社会变化

战国形势图

春秋形势图

从春秋到战国,诸侯国数量有何变化?这种变化反映了什么趋势?

思考

商鞅变法

变法背景:战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的秩序。

第6课 动荡的春秋时期

时 间 公元前356年 主要人物 商鞅、秦孝公 主要内容 政治 ①确立县制,由国君直接派官吏治理

②废除贵族的世袭特权

③改革户籍制度,加强对人民的管理

④严明法度,禁止私斗

经济 ①废除井田制,允许土地自由买卖

②鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

③统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

富国

强兵

商鞅变法

商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大大增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

作用:

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……

——《战国策·秦策一》

第7课 战国时期的社会变化

材料研读

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?

不畏强权,敢于同守旧势力斗争,公平无私,严格执法

相关史事

商鞅立三丈之木于国都市南门,说谁能把它扛到北门去就给十金。民众都很奇怪,没一个赶扛的。公孙鞅又说谁能扛给五十金。最后真有人去扛了,公孙鞅很痛快地给了他五十金,这一下树立了新法的威信。

第7课 战国时期的社会变化

徙木立信

商鞅铜方量

这是商鞅变法时颁布的标准量器

评价商鞅变法

商鞅变法顺应了历史发展潮流,使秦国的国力大大增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

变法实行的严刑峻法和文化高压政策,对后世有着消极影响。

都江堰

都江堰

第7课 战国时期的社会变化

修建者: 李冰

修建时期:公元前256年

修建地点:成都附近的岷江上

都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。

渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。

鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分为内江和外江。

都江堰

都

江

堰

第7课 战国时期的社会变化

鱼嘴

宝瓶口

飞沙堰

岷江

内江

外江

用于灌溉

用于分洪

是在内江下游人工凿山开的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田

是分水堤坝与宝瓶口之间长120米的滚水坝,在洪水期用于分洪,并减少泥沙淤积

相关史事

都江堰建成之初,灌溉面积五六十万亩。后来逐渐伸展到13个县,支流和渠道有500多条,灌溉面积300多万亩。新中国成立以后,经过不断维护和修整,都江堰的灌溉面积不断扩大,超过1000万亩。

李冰石像

第7课 战国时期的社会变化

据《华阳国志 蜀志》记载,都 江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。 时无荒年,天下谓之‘天府’也 ”。

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

材料研读

都江堰水利工程的建成,既解决了洪水泛滥的问题,也保障了周边地区的农工业灌溉,为周边农业丰收提供了有利条件。

都江堰

都江堰的修建有何重要意义?

思 考:

都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成 为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原 成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

第7课 战国时期的社会变化

沙场点兵

《马可·波罗游记》一书中说:“都江水系,川流甚急,川中多鱼,船舶往来甚众,运载商货,往来上下游。”材料主要是肯定都江堰( )

A.渔业资源丰富

B.水运作用显著

C.防止洪水泛滥

D.保障农业生产

【答案】B

【详解】依据材料“都江水系,川流甚急,川中多鱼,船舶往来甚众,运载商货,往来上下游。”分析可知,材料肯定了都江堰水运作用显著,B项正确;材料不能体现“渔业资源丰富”,排除A项;材料不能体现“防止洪水泛滥”,排除C项;材料不能体现“保障农业生产”,排除D项。故选B项。

第7课 战国时期的社会变化

沙场点兵

2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。这说明都江堰( )

A.造福干秋 B.控流发电

C.沟通水系 D.方便航运

【答案】A

【详解】根据材料及所学可知,都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为;沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大作用。直至今日,仍为四川省多个县市提供生活、生产和生态用水,说明都江堰是一个造福干秋的伟大工程,A项正确;材料没有体现都江堰控流发电、沟通水系、方便航运等作用,排除B、C、D项。故选A项。

第7课 战国时期的社会变化

沙场点兵

“万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”此对联中的“太守”是指( )

A.管仲 B.李冰

C.张仲景 D.李斯

【答案】B

【详解】根据所学知识,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。李冰等经过精心设计,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了一座大型的水利工程。都江堰建成后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国” ,因此题干对联中太守是指李冰,B项正确;管仲是春秋时期的齐国人,排除A项;张仲景是东汉末年名医,被后世成为“医圣”,排除C项;李斯是秦朝秦朝著名政治家、文学家和书法家,排除D项。故选B项。

第7课 战国时期的社会变化

阅读下列材料,回答问题。

材料一治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而玉,夏般不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。 ——商鞅

材料二商鞅把小的乡邑合并为县,全园共设31县,由园君直接委派官吏治理;挖掉土地上原有的标志、强界,向土地所有者征收赋税,保障国家的财政收入。变法五年后,秦国富强起来。

材料三(新法)行之十年,秦民大悦,道不拾還,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治 居五年,秦人富强。 ——《史记》

(1)材料一体现了商鞅的什么精神?说说商鞅代表哪个群体的利益。

(2)材料二反映的是商鞅变法的哪两项措施?

(3)结合材料三和所学知识,说说商鞅变法有何影响。

沙场点兵

第7课 战国时期的社会变化

【答案】(1)创新精神(不墨守成规、不守旧、敢作敢为、与时俱进等均可)。地主阶级。

(2)建立县制,国君直接派官吏治理;国家承认土地私有。

(3)经过商鞅变法,秦国的封建经济得到了发展,军队的战斗力加强,逐步成为战国后期最富强的封建国家。

【详解】(1)根据“治世不一道,便国不法古”可知体现了商鞅的创新精神。他代表了地主阶级的利益。

(2)措施根据“商鞅把小的乡邑合并为县,全国共设31县,由国君直接委派官吏治理;挖掉土地上原有的标志、疆界,向土地所有者征收赋税,保障国家的财政收入”得出是建立县制,国君直接派官吏治理;国家承认土地私有。

(3)根据“乡邑大治……居五年,秦人富强”可知经过商鞅变法,秦国的封建经济得到了发展,军队的战斗力加强,逐步成为战国后期最富强的封建国家。

沙场点兵

第7课 战国时期的社会变化

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史