高中语文统编版选择性必修下册12.《石钟山记》课件(共53张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册12.《石钟山记》课件(共53张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-04 10:39:09 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

苏轼诗词名句知多少?

1、水光艳潋晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。《湖上初雨》

2、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

《念奴娇·赤壁怀古》

3、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。此事古难全,

但愿人长久,千里共婵娟。《水调歌头·明月几时有 》

4、竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

回首向來萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。《定风波》

5、十年生死两茫茫,不思量,自难忘。《江城子》

山会发出声音,也许很多同学不信。但是,在我国确实有这么一座山,能发出声音。

它就是石钟山,被称为中国千古奇音第一山,被联合国列为世界文化景观。

今天我们来读一读苏轼的《石钟山记》,了解一下为什么山会发出声音。

石钟山记

苏轼

学习目标:

1.了解苏轼的生平及文章写作背景,积累文化常识。

2.积累文言知识,疏通文意,把握文章结构。

3.感受集记叙、描写、议论于一体的行文特点和自然流畅、挥洒自如的文笔。

4.学习作者敢于质疑,反对臆断,重视实践的科学精神,学会对人或事物全面评价。

苏轼(1037—1101),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋著名文学家、书法家、美食家、画家。眉州眉山(今属四川省眉山市)人。宋仁宗嘉祐年间进士。

曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州,多惠政。卒谥文忠。

学识渊博,喜奖励后进。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。

作者简介

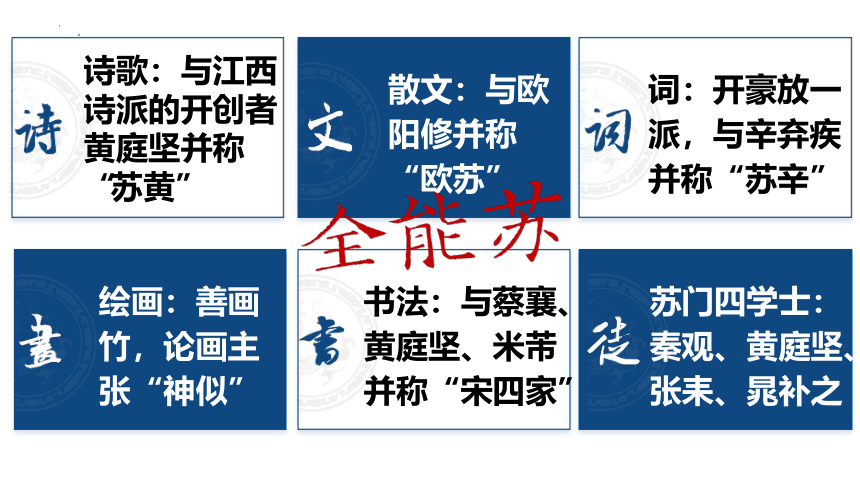

诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”

散文:与欧阳修并称“欧苏”

词:开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”

绘画:善画竹,论画主张“神似”

书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”

苏门四学士:秦观、黄庭坚、张耒、晁补之

写作背景

元丰三年(1080年)苏轼因乌台诗案被贬到黄州,元丰七年(1084年)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(现河南临汝)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今江西)任县尉,途经湖州,游览了石钟山,为辨明石钟山命名的由来,进行实地考察,写了这篇文章。

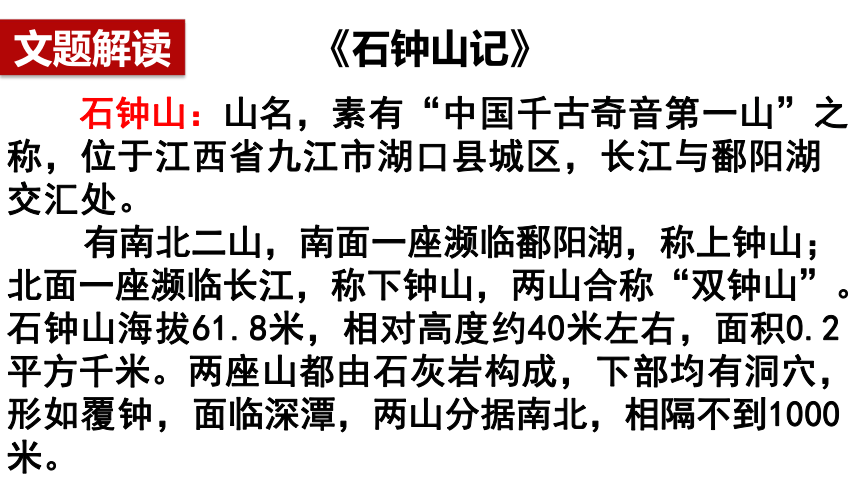

石钟山:山名,素有“中国千古奇音第一山”之称,位于江西省九江市湖口县城区,长江与鄱阳湖交汇处。

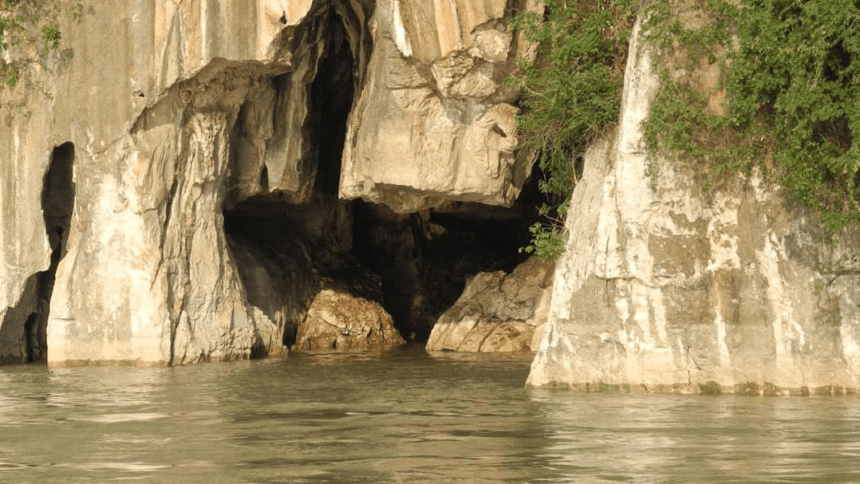

有南北二山,南面一座濒临鄱阳湖,称上钟山;北面一座濒临长江,称下钟山,两山合称“双钟山”。石钟山海拔61.8米,相对高度约40米左右,面积0.2平方千米。两座山都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭,两山分据南北,相隔不到1000米。

文题解读

《石钟山记》

两山相比,下钟山比较奇峭,又临大江,号称“江湖锁钥”,历来是兵家必争之地。石钟山处于长江与鄱阳湖交汇处,交通方便,而且波光山色,风景优美,历来成为旅游胜地,自古以来不少文人游客写过游记石钟山的诗文。

石钟山在历史上是儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或题诗、撰文,以记胜抒怀。

记:游记,古代散文文体的一种,前人多把它归入“杂记体”中,可叙事、写景、状物、抒发情怀抱负、阐述某些观点。

它是模山范水、专门记游的文章,以描绘山川自然、风景名胜为内容,写旅途的见闻和对大自然风光之美的感受。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分,来抒发作者感情和主张。

如:议论色彩的,范仲淹的《岳阳楼记》;

科学色彩的,郦道元的《三峡》;

抒彩的,柳宗元的《小石潭记》、欧阳修的《醉翁亭记》。

彭蠡 lǐ 郦元 lì 钟磬 qìng

桴止 fú 铿然 kēnɡ 硿硿 kōng

栖鹘 qī hú 磔磔 zhé 鹳鹤 guàn

噌 chēnɡ 吰 hónɡ 穴罅 xià

无射 yì 窾坎 kuǎn 镗鞳 tānɡtà

读文正音

研 读 文 本

① 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

以为:认为

鼓:激荡,掀动

搏:撞击,拍打

是:这

始:才

遗踪:旧址,陈迹。这里指所在地。

扣:敲击

函胡:同“含糊”,指声音重浊模糊。

清越:清脆悠扬

腾:传播

歇:消失

尤:更加

名:命名

① 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

《水经》说:“鄱阳湖的湖口有一座石钟山。”郦道元认为(石钟山)下面靠近深潭,微风掀动波浪,水和石头互相拍打,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。现在把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,更何况是石头呢!到了唐代李渤才访求石钟山的所在地。在深潭边找到两块山石,敲击聆听它们的声音,南边那块山石的声音重浊模糊,北边那块山石的声音清脆悠扬,鼓槌停止了(敲击),声音(还在)传播,余音慢慢消失。他自认为找到了(石钟山命名的)原因。但是这个说法,我更加怀疑。敲击后能发出声音的石头,到处都这样,却唯独这座山用钟来命名,这是为什么呢?

文言文中定语后置表现形式

太子及宾客(知其事者),皆白衣冠以送之。

客有吹洞箫者,倚歌而和之。

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

1.中心语+定语+者

2.中心语+之+定语+者,“之”是定语后置的标志 。

①石之 铿然有声者,所在皆是也。

(铿然有声石,所在皆是也)

②马之 千里者,一食或尽粟一石。

(千里马)

1.尝贻余核舟一。

(尝贻余一核舟)

2.我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

(一双白璧 一双玉斗)

3.用数量词作定语时,数量词大多数放在中心词的后面

思考:找出石钟山得名由来的两种说法,及作者对这两种说法的态度和依据。

人 物 得名由来 作 者 态 度 作者依据

郦 道 元

李 渤

“下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。”

“得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。”

人常疑之

余尤疑之

“今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!”

“石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?”

“水石相搏”说

“扣石发声”说

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF58A2B57A1C6B8F2C85CB0EAED40C4F82894BC2D39F64AE6627D776777574710C96A2982A5D0BB6553398D7E5F4D6303B11156A917EB4EF75F035612C03AD96E20

作用:点明游览的地方以及心中的疑惑,为下文的记叙和议论做了铺垫。

思考: :第一段有何作用?

思考:两个人的说法成了这次出游的缘起,你认为苏轼从何得知这两种说法?结合课文和注释。

书上,郦道元的《水经注》,李渤的《辨石钟山记》。这都是苏轼的读书所得、读书之疑。为什么会有疑惑?因为两种说法不一样,苏轼对郦元和李渤他们的观点表示了自己的疑惑,说明他在知晓前人的观点时,并不是盲目的相信,而是有一定的思考,这也就是我们通常所说的质疑精神。

对于这种读书之疑所引起的好奇心,因说法不同引起的思考和质疑,我把它称为读书人的理趣。这种理趣无关国家大事也无关个人衣食住行,更称不上举足轻重。但正是这种文人的理趣丰富了苏轼的内心世界。

②元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

舟:名作状,乘船

适:往,到

赴:赴任

因:因而

固:本来

侧:名作状,在旁边

搏人:向人扑过来

或:有的人

②元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

元丰七年六月丁丑日,我从齐安乘船出发到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州府德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够看到所说的石钟山。寺庙里的僧人让小童拿着斧头,在乱石间选择其中一两块敲击,硿硿地响。我本来就觉得好笑,并不相信。到了夜晚,月光明亮,(我)独自和苏迈乘着小船,划到陡峭的山崖下面。巨大的石头在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要向人扑过来;而山上宿巢的隼,听到人的声音也受惊飞起来,在高空中磔磔地鸣叫;还有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鹳鹤鸟。

②余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

方:正

心动:内心惊恐

徐:慢慢地

回:调转

当:处在

空中:中间是空的

窍:窟窿

向之:先前

作:演奏

因:于是

识:知道

②余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

我正内心惊恐想要回去,却(听到)巨大的声音从水面上传来,“噌吰”地响着,像钟鼓声连续不断。船夫非常害怕。我慢慢地观察,原来山下面都是石洞和裂缝,不知它们的深浅,细小的波浪涌进洞穴和裂缝,波浪激荡便产生这种声音。小船调转到两山之间,将要进入港口,有一块大石头挡在水流的中央,上面能坐一百来人,中间是空的而且有许多窟窿,把风浪吞进去又吐出来,发出“窾坎镗鞳”的声音,同先前的“噌吰”的声音相互应和,好像音乐演奏。我于是笑着对苏迈说:“你知道吗?”那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音;窾坎镗鞳的声音,是魏庄子歌钟的声音。古时的人(称这座山为“石钟山”)没有欺骗我啊!“

第二段:记叙实地考察石钟山,得以探明其名由来的经过。

第二段写什么内容?

人物 得名由来 作 者 态 度 作者依据

寺僧

苏轼

白天(他示):“使小童持斧,于乱石间,择其一二扣之,硿硿焉。”

思考:苏轼实地考察石钟山得名由来分几个阶段?作者持何种态度?有何依据?

暮夜(自察):“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此(大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝)也”。

笑而不信

笑谓迈曰(自信)

“有大石当中流……空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声。

“二者相应,如乐作焉。”

“石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名。何哉?”

实地考察

目见耳闻

“水石相搏”说

大石:侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人

比喻摹状

栖鹘:闻人声亦惊起,磔磔云霄间

直接摹声

鹳鹤:若老人咳且笑于山谷中

比喻摹声

动静结合

高低结合

余:心动;舟人:大恐

侧面烘托

思考:夜游石钟山,作者是怎样描写月夜绝壁下的情景的?有何作用?(手法、结构、读者)

声音:噌吰如钟鼓不绝;有窾坎镗鞳之声。

比喻、直接摹声

视听结合

作用:

①手法上,运用比喻、视听结合、动静结合等手法,着力渲染出一幅阴森恐怖、冷清凄厉的石钟山夜景,烘托出作者亲身探访的不易,反映镇静而坚忍的探索精神。

②结构上,为下文写听到石钟山的声音做了铺垫,正是这样寂静幽深的环境,静到连栖鹘被惊动都能听到,作者才能很好地听清楚石钟山的“钟声”,才能探究石钟山命名的原因。也为后文批评“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”埋下伏笔。

③读者感受上,一段阴森森,让人毛骨棘然的描写则能使行文不显乏味,能引人入胜,让读者仿佛身临其境,使读者紧跟作者思路,引起好奇,也很想知道这种景象出现的原因。

③事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆于余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知!而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

目:名作状,用眼睛

耳:用耳朵

臆断:根据主观猜测来判断

殆:大概

终:终究

莫:没有人

言:指用文字表述、记载

所以:…的原因

乃:竟然

实:事实,真实的情况

是以:因此

③事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆于余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知!而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

凡事不亲眼看到、亲耳听到,却凭主观猜测来判断它存在或不存在,可以吗?郦道元看到的、听到的,大概和我一样,但是记载得不够详细。士大夫终究不愿夜晚乘着小船停泊在陡峭的山崖下面,所以没有人能够知道真相;而渔夫船工虽然知道却不能用文字表达、记载。这就是世上没有流传(石钟山得名由来)的缘故啊。而浅陋的人竟用斧头敲打石头的办法来探求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,并且讥笑李渤的浅陋啊。

第三段:探明石钟山得名由来的感想,表明写作意图。

第1层:点明了全篇的主旨,是作者探明石钟山得名由来后所得出的结论、所总结的事理,是作者的心得。

第2层:分析世人不能准确知道石钟山得名由来的四种原因。

第3层:点明自己写这篇游记的目的。

第三段写什么内容?

思考:作者认为世人不能准确知道石钟山得名由来的原因是什么?作者对前人不同做法各持什么态度?

人物 原因 态度

郦道元

士大夫

渔工、水师

李渤、寺僧、陋者

主要原因:没有耳闻目见就主观臆断。

不详

不肯

不能

臆断

叹

讽

惜

讥

思考:作者在探明石钟山得名的由来以后,悟出了什么道理?

“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

点明主旨:强调“目见耳闻”进行实地考察的重要,反对主观臆断,草率盲从。

石钟山之片石寸草,诸将皆辨识。上钟岩与下钟岩其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,形如覆钟……乃知钟山以形言之,非以声言之。郦氏、苏氏所言,皆非事实也。

————选自曾国藩《石钟山考异》

曾国藩关于石钟山命名原因的观点是什么?他的依据是什么?

迁移阅读

疑问:苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。这说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢

观点一:质疑精神。苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人,不轻信旧说,不主观臆断,而自愿亲身实地观察的精神一致。

观点二:实践出真知。

作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要性,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。我们强调实践出真知,就应该像苏轼一样勇于实践。

游因——质疑

郦说——人常疑之

李说——余尤疑之

游历——解疑

①访问时间,同伴和缘由

②访问寺僧

③亲访见闻

④访之所得

大石侧立

栖鹘惊飞

鹳鹤怪叫

水声轰鸣

游感——结论:

议论为主

提出问题

叙议结合

解决问题

集中议论

抒发感想

记

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

小结:思路结构

这篇文章将议论和叙述相结合,通过夜游石钟山的实地考查,对郦道元和李渤关于石钟山得名的说法进行了分析质疑,提出了事不目见耳闻不能臆断其有无的论断,表现了作者注重调查研究的求实精神。

明晰主旨

大胆质疑 小心求证

艺术特色

①因事说理,叙议结合。

《石钟山记》的结构不同于一般的游记散文那样先记游后议论,而是先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。

作者以“疑一察一结论”三个步骤展开全文。而且议论、记叙层层深入,全文首尾呼应,环环相扣,浑然一体。

②笔墨集中,结构紧凑。

本文写得很集中。从头至尾,紧扣石钟山的命名来写。第一段提出问题,第二段解决问题,第三段得出结论。

文中写寺僧使小童扣石出声,是为了核实李渤扣石发声之说,是为了探求石钟山命名的由来,而与石钟山命名关系不大的则一笔带过或略而不写。如作者与寺僧的语言对答,如乘舟夜游,“舟人大恐”时的对话,这些作者均未写出。又如,只有他“笑谓迈日”,而无苏迈的回答,这也是回避不写的。作者集中写石钟山的命名问题,使得文章结构显得很紧凑。

③有缓有急,波澜起伏。

如夜游石钟山一段,写得极为精彩,作者先交代游览的时间、地点、同伴、方式,语气比较舒缓;接下来是环境描写,大石“森然欲搏人”,栖鹘惊飞,鹳鹤怪叫,写得阴森可怕,寒气逼人,读者读到这里真有点毛骨悚然,心惊肉跳;然后以“余方心动欲还”,暂缓紧张气氛,忽又有“大声发于水上,噌咳如钟鼓不绝”,不仅“舟人大恐”,读者也不免为之“大恐”,不知发生了什么事情;最后经过“徐而察之”,发现原来是“水石相搏”的声音,读者紧张的心情才渐趋平缓。

④语言灵活,修饰巧妙。

文章语言灵活畅达,变化多姿,很有特色。对两处鸟叫和两处水声的描写完全不同。综合运用夸张、比喻等多种修辞,调动视觉、听觉等多种感官对所见所闻来状形、摹声、绘态,创造出独特的意境。此文的景物描写也因其巧妙的修饰而形象生动见胜。

为得石钟山名的由来,苏轼不畏艰难险阻,身临其境,下了真功夫,终于探得命名真谛。“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也”是作者的感叹,“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的发问如黄钟大吕,振聋发聩。文章篇幅虽短,但意义深远。他山之石,可以攻玉。当今社会,我们也要下真功夫,做到真知、真识、真心、真行。

【运用方向】“实践”“质疑”“观察与思考”

“传统与创新”等。

素材积累

苏轼诗词名句知多少?

1、水光艳潋晴方好,山色空濛雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。《湖上初雨》

2、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

《念奴娇·赤壁怀古》

3、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。此事古难全,

但愿人长久,千里共婵娟。《水调歌头·明月几时有 》

4、竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

回首向來萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。《定风波》

5、十年生死两茫茫,不思量,自难忘。《江城子》

山会发出声音,也许很多同学不信。但是,在我国确实有这么一座山,能发出声音。

它就是石钟山,被称为中国千古奇音第一山,被联合国列为世界文化景观。

今天我们来读一读苏轼的《石钟山记》,了解一下为什么山会发出声音。

石钟山记

苏轼

学习目标:

1.了解苏轼的生平及文章写作背景,积累文化常识。

2.积累文言知识,疏通文意,把握文章结构。

3.感受集记叙、描写、议论于一体的行文特点和自然流畅、挥洒自如的文笔。

4.学习作者敢于质疑,反对臆断,重视实践的科学精神,学会对人或事物全面评价。

苏轼(1037—1101),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋著名文学家、书法家、美食家、画家。眉州眉山(今属四川省眉山市)人。宋仁宗嘉祐年间进士。

曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州,多惠政。卒谥文忠。

学识渊博,喜奖励后进。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。

作者简介

诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”

散文:与欧阳修并称“欧苏”

词:开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”

绘画:善画竹,论画主张“神似”

书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”

苏门四学士:秦观、黄庭坚、张耒、晁补之

写作背景

元丰三年(1080年)苏轼因乌台诗案被贬到黄州,元丰七年(1084年)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(现河南临汝)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今江西)任县尉,途经湖州,游览了石钟山,为辨明石钟山命名的由来,进行实地考察,写了这篇文章。

石钟山:山名,素有“中国千古奇音第一山”之称,位于江西省九江市湖口县城区,长江与鄱阳湖交汇处。

有南北二山,南面一座濒临鄱阳湖,称上钟山;北面一座濒临长江,称下钟山,两山合称“双钟山”。石钟山海拔61.8米,相对高度约40米左右,面积0.2平方千米。两座山都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭,两山分据南北,相隔不到1000米。

文题解读

《石钟山记》

两山相比,下钟山比较奇峭,又临大江,号称“江湖锁钥”,历来是兵家必争之地。石钟山处于长江与鄱阳湖交汇处,交通方便,而且波光山色,风景优美,历来成为旅游胜地,自古以来不少文人游客写过游记石钟山的诗文。

石钟山在历史上是儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或题诗、撰文,以记胜抒怀。

记:游记,古代散文文体的一种,前人多把它归入“杂记体”中,可叙事、写景、状物、抒发情怀抱负、阐述某些观点。

它是模山范水、专门记游的文章,以描绘山川自然、风景名胜为内容,写旅途的见闻和对大自然风光之美的感受。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分,来抒发作者感情和主张。

如:议论色彩的,范仲淹的《岳阳楼记》;

科学色彩的,郦道元的《三峡》;

抒彩的,柳宗元的《小石潭记》、欧阳修的《醉翁亭记》。

彭蠡 lǐ 郦元 lì 钟磬 qìng

桴止 fú 铿然 kēnɡ 硿硿 kōng

栖鹘 qī hú 磔磔 zhé 鹳鹤 guàn

噌 chēnɡ 吰 hónɡ 穴罅 xià

无射 yì 窾坎 kuǎn 镗鞳 tānɡtà

读文正音

研 读 文 本

① 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

以为:认为

鼓:激荡,掀动

搏:撞击,拍打

是:这

始:才

遗踪:旧址,陈迹。这里指所在地。

扣:敲击

函胡:同“含糊”,指声音重浊模糊。

清越:清脆悠扬

腾:传播

歇:消失

尤:更加

名:命名

① 《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”郦元以为下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。是说也,人常疑之。今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,枹止响腾,余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也,余尤疑之。石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

《水经》说:“鄱阳湖的湖口有一座石钟山。”郦道元认为(石钟山)下面靠近深潭,微风掀动波浪,水和石头互相拍打,发出的声音好像大钟一般。这个说法,人们常常怀疑它。现在把钟磬放在水中,即使大风大浪也不能使它发出声响,更何况是石头呢!到了唐代李渤才访求石钟山的所在地。在深潭边找到两块山石,敲击聆听它们的声音,南边那块山石的声音重浊模糊,北边那块山石的声音清脆悠扬,鼓槌停止了(敲击),声音(还在)传播,余音慢慢消失。他自认为找到了(石钟山命名的)原因。但是这个说法,我更加怀疑。敲击后能发出声音的石头,到处都这样,却唯独这座山用钟来命名,这是为什么呢?

文言文中定语后置表现形式

太子及宾客(知其事者),皆白衣冠以送之。

客有吹洞箫者,倚歌而和之。

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

1.中心语+定语+者

2.中心语+之+定语+者,“之”是定语后置的标志 。

①石之 铿然有声者,所在皆是也。

(铿然有声石,所在皆是也)

②马之 千里者,一食或尽粟一石。

(千里马)

1.尝贻余核舟一。

(尝贻余一核舟)

2.我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父。

(一双白璧 一双玉斗)

3.用数量词作定语时,数量词大多数放在中心词的后面

思考:找出石钟山得名由来的两种说法,及作者对这两种说法的态度和依据。

人 物 得名由来 作 者 态 度 作者依据

郦 道 元

李 渤

“下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。”

“得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。”

人常疑之

余尤疑之

“今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!”

“石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?”

“水石相搏”说

“扣石发声”说

e7d195523061f1c0092ce48a5fc95870a0687ac45bc8b2caB227BFDC40F9DB2B7A559DE97B8BDC6E716585DDCE188C7BF488BAA08C98985C74A3E1B5E305210FABE6A8AE2A6A8AB67019A6860E9B7AF58A2B57A1C6B8F2C85CB0EAED40C4F82894BC2D39F64AE6627D776777574710C96A2982A5D0BB6553398D7E5F4D6303B11156A917EB4EF75F035612C03AD96E20

作用:点明游览的地方以及心中的疑惑,为下文的记叙和议论做了铺垫。

思考: :第一段有何作用?

思考:两个人的说法成了这次出游的缘起,你认为苏轼从何得知这两种说法?结合课文和注释。

书上,郦道元的《水经注》,李渤的《辨石钟山记》。这都是苏轼的读书所得、读书之疑。为什么会有疑惑?因为两种说法不一样,苏轼对郦元和李渤他们的观点表示了自己的疑惑,说明他在知晓前人的观点时,并不是盲目的相信,而是有一定的思考,这也就是我们通常所说的质疑精神。

对于这种读书之疑所引起的好奇心,因说法不同引起的思考和质疑,我把它称为读书人的理趣。这种理趣无关国家大事也无关个人衣食住行,更称不上举足轻重。但正是这种文人的理趣丰富了苏轼的内心世界。

②元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

舟:名作状,乘船

适:往,到

赴:赴任

因:因而

固:本来

侧:名作状,在旁边

搏人:向人扑过来

或:有的人

②元丰七年六月丁丑,余自齐安舟行适临汝,而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口,因得观所谓石钟者。寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉,余固笑而不信也。至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人;而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云霄间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰此鹳鹤也。

元丰七年六月丁丑日,我从齐安乘船出发到临汝去,大儿子苏迈将要去就任饶州府德兴县的县尉,我送他到湖口,因而能够看到所说的石钟山。寺庙里的僧人让小童拿着斧头,在乱石间选择其中一两块敲击,硿硿地响。我本来就觉得好笑,并不相信。到了夜晚,月光明亮,(我)独自和苏迈乘着小船,划到陡峭的山崖下面。巨大的石头在旁边耸立着,高达千尺,好像凶猛的野兽和奇异的鬼怪,阴森森地想要向人扑过来;而山上宿巢的隼,听到人的声音也受惊飞起来,在高空中磔磔地鸣叫;还有像老人在山谷中边咳边笑的声音,有人说这是鹳鹤鸟。

②余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

方:正

心动:内心惊恐

徐:慢慢地

回:调转

当:处在

空中:中间是空的

窍:窟窿

向之:先前

作:演奏

因:于是

识:知道

②余方心动欲还,而大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵淡澎湃而为此也。舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎?噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也!”

我正内心惊恐想要回去,却(听到)巨大的声音从水面上传来,“噌吰”地响着,像钟鼓声连续不断。船夫非常害怕。我慢慢地观察,原来山下面都是石洞和裂缝,不知它们的深浅,细小的波浪涌进洞穴和裂缝,波浪激荡便产生这种声音。小船调转到两山之间,将要进入港口,有一块大石头挡在水流的中央,上面能坐一百来人,中间是空的而且有许多窟窿,把风浪吞进去又吐出来,发出“窾坎镗鞳”的声音,同先前的“噌吰”的声音相互应和,好像音乐演奏。我于是笑着对苏迈说:“你知道吗?”那噌吰的响声,是周景王无射钟的声音;窾坎镗鞳的声音,是魏庄子歌钟的声音。古时的人(称这座山为“石钟山”)没有欺骗我啊!“

第二段:记叙实地考察石钟山,得以探明其名由来的经过。

第二段写什么内容?

人物 得名由来 作 者 态 度 作者依据

寺僧

苏轼

白天(他示):“使小童持斧,于乱石间,择其一二扣之,硿硿焉。”

思考:苏轼实地考察石钟山得名由来分几个阶段?作者持何种态度?有何依据?

暮夜(自察):“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此(大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝)也”。

笑而不信

笑谓迈曰(自信)

“有大石当中流……空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声。

“二者相应,如乐作焉。”

“石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名。何哉?”

实地考察

目见耳闻

“水石相搏”说

大石:侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人

比喻摹状

栖鹘:闻人声亦惊起,磔磔云霄间

直接摹声

鹳鹤:若老人咳且笑于山谷中

比喻摹声

动静结合

高低结合

余:心动;舟人:大恐

侧面烘托

思考:夜游石钟山,作者是怎样描写月夜绝壁下的情景的?有何作用?(手法、结构、读者)

声音:噌吰如钟鼓不绝;有窾坎镗鞳之声。

比喻、直接摹声

视听结合

作用:

①手法上,运用比喻、视听结合、动静结合等手法,着力渲染出一幅阴森恐怖、冷清凄厉的石钟山夜景,烘托出作者亲身探访的不易,反映镇静而坚忍的探索精神。

②结构上,为下文写听到石钟山的声音做了铺垫,正是这样寂静幽深的环境,静到连栖鹘被惊动都能听到,作者才能很好地听清楚石钟山的“钟声”,才能探究石钟山命名的原因。也为后文批评“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”埋下伏笔。

③读者感受上,一段阴森森,让人毛骨棘然的描写则能使行文不显乏味,能引人入胜,让读者仿佛身临其境,使读者紧跟作者思路,引起好奇,也很想知道这种景象出现的原因。

③事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆于余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知!而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

目:名作状,用眼睛

耳:用耳朵

臆断:根据主观猜测来判断

殆:大概

终:终究

莫:没有人

言:指用文字表述、记载

所以:…的原因

乃:竟然

实:事实,真实的情况

是以:因此

③事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?郦元之所见闻,殆于余同,而言之不详;士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知!而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。

凡事不亲眼看到、亲耳听到,却凭主观猜测来判断它存在或不存在,可以吗?郦道元看到的、听到的,大概和我一样,但是记载得不够详细。士大夫终究不愿夜晚乘着小船停泊在陡峭的山崖下面,所以没有人能够知道真相;而渔夫船工虽然知道却不能用文字表达、记载。这就是世上没有流传(石钟山得名由来)的缘故啊。而浅陋的人竟用斧头敲打石头的办法来探求石钟山得名的原因,自以为得到了它的真相。我因此记下这件事,叹惜郦道元记叙的简略,并且讥笑李渤的浅陋啊。

第三段:探明石钟山得名由来的感想,表明写作意图。

第1层:点明了全篇的主旨,是作者探明石钟山得名由来后所得出的结论、所总结的事理,是作者的心得。

第2层:分析世人不能准确知道石钟山得名由来的四种原因。

第3层:点明自己写这篇游记的目的。

第三段写什么内容?

思考:作者认为世人不能准确知道石钟山得名由来的原因是什么?作者对前人不同做法各持什么态度?

人物 原因 态度

郦道元

士大夫

渔工、水师

李渤、寺僧、陋者

主要原因:没有耳闻目见就主观臆断。

不详

不肯

不能

臆断

叹

讽

惜

讥

思考:作者在探明石钟山得名的由来以后,悟出了什么道理?

“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

点明主旨:强调“目见耳闻”进行实地考察的重要,反对主观臆断,草率盲从。

石钟山之片石寸草,诸将皆辨识。上钟岩与下钟岩其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,形如覆钟……乃知钟山以形言之,非以声言之。郦氏、苏氏所言,皆非事实也。

————选自曾国藩《石钟山考异》

曾国藩关于石钟山命名原因的观点是什么?他的依据是什么?

迁移阅读

疑问:苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。这说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢

观点一:质疑精神。苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人,不轻信旧说,不主观臆断,而自愿亲身实地观察的精神一致。

观点二:实践出真知。

作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要性,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。我们强调实践出真知,就应该像苏轼一样勇于实践。

游因——质疑

郦说——人常疑之

李说——余尤疑之

游历——解疑

①访问时间,同伴和缘由

②访问寺僧

③亲访见闻

④访之所得

大石侧立

栖鹘惊飞

鹳鹤怪叫

水声轰鸣

游感——结论:

议论为主

提出问题

叙议结合

解决问题

集中议论

抒发感想

记

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

小结:思路结构

这篇文章将议论和叙述相结合,通过夜游石钟山的实地考查,对郦道元和李渤关于石钟山得名的说法进行了分析质疑,提出了事不目见耳闻不能臆断其有无的论断,表现了作者注重调查研究的求实精神。

明晰主旨

大胆质疑 小心求证

艺术特色

①因事说理,叙议结合。

《石钟山记》的结构不同于一般的游记散文那样先记游后议论,而是先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。

作者以“疑一察一结论”三个步骤展开全文。而且议论、记叙层层深入,全文首尾呼应,环环相扣,浑然一体。

②笔墨集中,结构紧凑。

本文写得很集中。从头至尾,紧扣石钟山的命名来写。第一段提出问题,第二段解决问题,第三段得出结论。

文中写寺僧使小童扣石出声,是为了核实李渤扣石发声之说,是为了探求石钟山命名的由来,而与石钟山命名关系不大的则一笔带过或略而不写。如作者与寺僧的语言对答,如乘舟夜游,“舟人大恐”时的对话,这些作者均未写出。又如,只有他“笑谓迈日”,而无苏迈的回答,这也是回避不写的。作者集中写石钟山的命名问题,使得文章结构显得很紧凑。

③有缓有急,波澜起伏。

如夜游石钟山一段,写得极为精彩,作者先交代游览的时间、地点、同伴、方式,语气比较舒缓;接下来是环境描写,大石“森然欲搏人”,栖鹘惊飞,鹳鹤怪叫,写得阴森可怕,寒气逼人,读者读到这里真有点毛骨悚然,心惊肉跳;然后以“余方心动欲还”,暂缓紧张气氛,忽又有“大声发于水上,噌咳如钟鼓不绝”,不仅“舟人大恐”,读者也不免为之“大恐”,不知发生了什么事情;最后经过“徐而察之”,发现原来是“水石相搏”的声音,读者紧张的心情才渐趋平缓。

④语言灵活,修饰巧妙。

文章语言灵活畅达,变化多姿,很有特色。对两处鸟叫和两处水声的描写完全不同。综合运用夸张、比喻等多种修辞,调动视觉、听觉等多种感官对所见所闻来状形、摹声、绘态,创造出独特的意境。此文的景物描写也因其巧妙的修饰而形象生动见胜。

为得石钟山名的由来,苏轼不畏艰难险阻,身临其境,下了真功夫,终于探得命名真谛。“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也”是作者的感叹,“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的发问如黄钟大吕,振聋发聩。文章篇幅虽短,但意义深远。他山之石,可以攻玉。当今社会,我们也要下真功夫,做到真知、真识、真心、真行。

【运用方向】“实践”“质疑”“观察与思考”

“传统与创新”等。

素材积累