2.一轮复习——《烛之武退秦师》部编版高中语文选修下册课件(共14张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.一轮复习——《烛之武退秦师》部编版高中语文选修下册课件(共14张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 83.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-04 20:49:56 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

《烛之武退秦师》

复习要点

一、文学文化常识:

1.《左传》:它是我国第一部叙事详尽的编年体史书,相传为春秋末年鲁国的史官左丘明所作。它依孔子修订的鲁史的顺序,主要记载东周前期各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和人物,是优秀的散文著作。《左传》、《公羊传》、《谷梁传》,合称“春秋三传”。

一、文学文化常识:

2.史书体例分类及代表作:

①编年体——是按在世皇帝的年号记载(即按年代顺序记载)历史事件。代表作:《资治通鉴》(由宋代司马光编纂,是我国现存编年体史书中影响最大的一部)。

②国别体——以诸候国为主体记载,即按国家分类记载历史。最早的一部春秋时期左丘明作的《国语》;较好的一部是汉代初期刘向编订的《战国策》。

③纪传体——以为人物立传记的方式记叙史实。即以人物活动为中心记载历史,就是为人物立传,代表作《史记》。《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。

④断代史体——以朝代为断代的史书。此体裁创始于东汉史学家班固,他所著的《汉书》,写高祖元年(前206年)到王莽地皇四年(23年)西汉王朝230年的历史。二十五史中除《史记》为通史外,其余的二十四史都属此体。

⑤纪事本末体——是以事件为中心的著史体裁。它与编年体、纪传体合称为古代三大史体。每事一题,为一专篇,把分散的材料,按时间先后加以集中叙述,兼有编年体和纪传体的优点,详于记事,方便阅读。它创立于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》。

一、文学文化常识:

3.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。春秋初期,周天子分封天下,一般就是功劳大的,分得土地多,爵位就高,就可以分封为公爵,比如晋文公、秦穆公、齐桓公等。

4.子:古代对男子的尊称。如孔子、老子、孟子等。

5.寡人:寡德之人,春秋战国诸侯多用谦称自己。

6.执事:办事的官吏,也用于对对方的敬称。

7.大夫:官职等级名。夏商周时,官分卿、大夫、士三级,大夫又分上、中、下三等。后来成为对有官位者的通称。

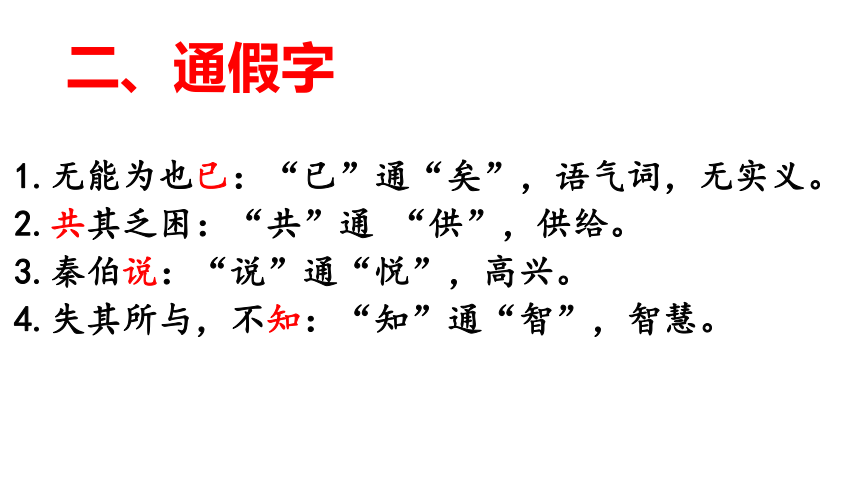

二、通假字

1.无能为也已:“已”通“矣”,语气词,无实义。

2.共其乏困:“共”通 “供”,供给。

3.秦伯说:“说”通“悦”,高兴。

4.失其所与,不知:“知”通“智”,智慧。

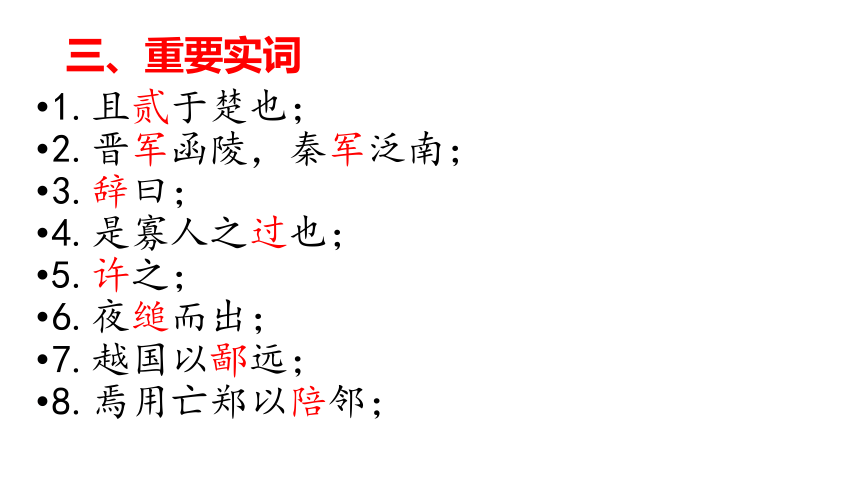

三、重要实词

1.且贰于楚也;

2.晋军函陵,秦军泛南;

3.辞曰;

4.是寡人之过也;

5.许之;

6.夜缒而出;

7.越国以鄙远;

8.焉用亡郑以陪邻;

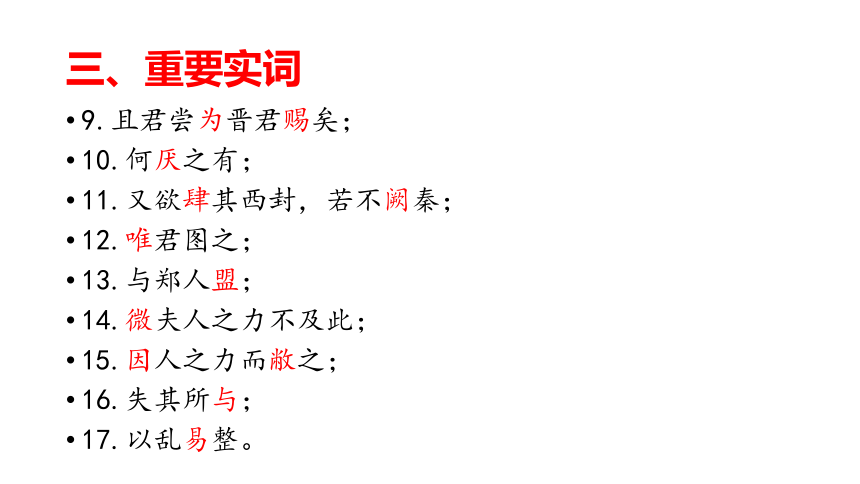

三、重要实词

9.且君尝为晋君赐矣;

10.何厌之有;

11.又欲肆其西封,若不阙秦;

12.唯君图之;

13.与郑人盟;

14.微夫人之力不及此;

15.因人之力而敝之;

16.失其所与;

17.以乱易整。

四、词类活用

1.名作动:且贰于楚也;晋军函陵,秦军氾南;越国以鄙远;既东封郑 ;与郑人盟。

2.名作状:夜缒而出;朝济而夕设版焉;既东封郑,又欲肆其西封。

3.形作名:越国以鄙远 ;共其乏困。

4.形作动:邻之厚,君之薄。

5.动词使动:退秦师;若亡郑而有益于君;若不阙秦。

五、古今异义词:

1.东道主

2.行李

3.夫人

六、特殊句式:

1.判断句:是寡人之过也;君之所知也;君知其难也;

2.宾语前置句:何厌之有?

3.状语后置句:以其无礼于晋。

4.省略句:

a.省略主语:( 烛之武 )辞曰;

( 烛之武 )许之

b.省介词宾语:敢以(之)烦执事;

若舍郑以(之)为东道主

七、《烛之武退秦师》写作素材与运用

【适用话题】

选择、爱国、匹夫有责、口才与成功、艺高人胆大、有志不在年高、 发现人才、隐忍、宽容、知错能改、义与利、变通、小我与大我、个人与集体、道德与利益、关键时刻彰显个人品质、站在他人的角度才能说服他人、迂回比正面进攻的效果好、双赢、目的与策略、机遇与准备……

1.国家利益高于一切

在太平时期,郑伯未能早用烛之武,兵临城下的危难之际才想到他,难怪烛之武有怨言。但是面对国家危难,烛之武还是很快接受了郑伯的委命,“夜缒而出”,并获得成功。不计个人恩怨,不顾个人安危,国家利益高于一切,烛之武的爱国精神值得赞扬。

2.永不言弃的人生

烛之武怀才不遇,但他时刻关注天下形势,思考安定天下救济苍生的路径。他对晋国的历史和晋君的为人十分清楚,对秦伯的心理和秦晋之间的恩怨一目了然,表明他是一位志存高远之士。哪怕社会不公,也决不放弃,到了紧要关头,你就有用武之地。

【适用话题】多维解读

3.语言的艺术魅力

烛之武会见秦伯,先言郑国必亡无疑,再言亡郑有利于晋而无益于秦,最后揭露晋之野心,分化秦晋联盟。烛之武一席话说得秦伯心悦诚服,主动与郑人结盟。不费一兵一卒,仅凭三寸不烂之舌,破秦晋联军,足见语言之魅力。

4.个人的巨大作用

1955年,钱学森冲破重重阻挠回国。美国的海军处长金波尔说:“我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开国,无论他在哪里,都抵得上五个师。”一个人的力量能抵得上五个师,烛之武退秦师便是一个例证。

【适用话题】多维解读

5.若欲取之,必先予之

郑伯欲使烛之武,烛之武有怨言,郑伯首先自我检讨,进而再言亡郑之利害,成功地说服了烛之武。烛之武使秦,也并不直接指责秦国以强凌弱之举,而是替对方着想,晓以利害,秦伯心服。古人言,欲取之而先予之。郑伯和烛之武的成功,都是辩证法的成功。

6.人有至交国无恒敌

秦晋联盟,视郑国为敌,烛之武迂回曲折,从对方的切身利益出发,说服秦伯退兵。秦晋联盟瓦解,秦郑结盟,化敌为友。国与国之间没有永恒的朋友,也没有永恒的仇敌,只有永恒的利益。古代如此,现代亦然。

【适用话题】多维解读

《烛之武退秦师》

复习要点

一、文学文化常识:

1.《左传》:它是我国第一部叙事详尽的编年体史书,相传为春秋末年鲁国的史官左丘明所作。它依孔子修订的鲁史的顺序,主要记载东周前期各国政治、经济、军事、外交和文化方面的重要事件和人物,是优秀的散文著作。《左传》、《公羊传》、《谷梁传》,合称“春秋三传”。

一、文学文化常识:

2.史书体例分类及代表作:

①编年体——是按在世皇帝的年号记载(即按年代顺序记载)历史事件。代表作:《资治通鉴》(由宋代司马光编纂,是我国现存编年体史书中影响最大的一部)。

②国别体——以诸候国为主体记载,即按国家分类记载历史。最早的一部春秋时期左丘明作的《国语》;较好的一部是汉代初期刘向编订的《战国策》。

③纪传体——以为人物立传记的方式记叙史实。即以人物活动为中心记载历史,就是为人物立传,代表作《史记》。《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。

④断代史体——以朝代为断代的史书。此体裁创始于东汉史学家班固,他所著的《汉书》,写高祖元年(前206年)到王莽地皇四年(23年)西汉王朝230年的历史。二十五史中除《史记》为通史外,其余的二十四史都属此体。

⑤纪事本末体——是以事件为中心的著史体裁。它与编年体、纪传体合称为古代三大史体。每事一题,为一专篇,把分散的材料,按时间先后加以集中叙述,兼有编年体和纪传体的优点,详于记事,方便阅读。它创立于南宋袁枢的《通鉴纪事本末》。

一、文学文化常识:

3.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。春秋初期,周天子分封天下,一般就是功劳大的,分得土地多,爵位就高,就可以分封为公爵,比如晋文公、秦穆公、齐桓公等。

4.子:古代对男子的尊称。如孔子、老子、孟子等。

5.寡人:寡德之人,春秋战国诸侯多用谦称自己。

6.执事:办事的官吏,也用于对对方的敬称。

7.大夫:官职等级名。夏商周时,官分卿、大夫、士三级,大夫又分上、中、下三等。后来成为对有官位者的通称。

二、通假字

1.无能为也已:“已”通“矣”,语气词,无实义。

2.共其乏困:“共”通 “供”,供给。

3.秦伯说:“说”通“悦”,高兴。

4.失其所与,不知:“知”通“智”,智慧。

三、重要实词

1.且贰于楚也;

2.晋军函陵,秦军泛南;

3.辞曰;

4.是寡人之过也;

5.许之;

6.夜缒而出;

7.越国以鄙远;

8.焉用亡郑以陪邻;

三、重要实词

9.且君尝为晋君赐矣;

10.何厌之有;

11.又欲肆其西封,若不阙秦;

12.唯君图之;

13.与郑人盟;

14.微夫人之力不及此;

15.因人之力而敝之;

16.失其所与;

17.以乱易整。

四、词类活用

1.名作动:且贰于楚也;晋军函陵,秦军氾南;越国以鄙远;既东封郑 ;与郑人盟。

2.名作状:夜缒而出;朝济而夕设版焉;既东封郑,又欲肆其西封。

3.形作名:越国以鄙远 ;共其乏困。

4.形作动:邻之厚,君之薄。

5.动词使动:退秦师;若亡郑而有益于君;若不阙秦。

五、古今异义词:

1.东道主

2.行李

3.夫人

六、特殊句式:

1.判断句:是寡人之过也;君之所知也;君知其难也;

2.宾语前置句:何厌之有?

3.状语后置句:以其无礼于晋。

4.省略句:

a.省略主语:( 烛之武 )辞曰;

( 烛之武 )许之

b.省介词宾语:敢以(之)烦执事;

若舍郑以(之)为东道主

七、《烛之武退秦师》写作素材与运用

【适用话题】

选择、爱国、匹夫有责、口才与成功、艺高人胆大、有志不在年高、 发现人才、隐忍、宽容、知错能改、义与利、变通、小我与大我、个人与集体、道德与利益、关键时刻彰显个人品质、站在他人的角度才能说服他人、迂回比正面进攻的效果好、双赢、目的与策略、机遇与准备……

1.国家利益高于一切

在太平时期,郑伯未能早用烛之武,兵临城下的危难之际才想到他,难怪烛之武有怨言。但是面对国家危难,烛之武还是很快接受了郑伯的委命,“夜缒而出”,并获得成功。不计个人恩怨,不顾个人安危,国家利益高于一切,烛之武的爱国精神值得赞扬。

2.永不言弃的人生

烛之武怀才不遇,但他时刻关注天下形势,思考安定天下救济苍生的路径。他对晋国的历史和晋君的为人十分清楚,对秦伯的心理和秦晋之间的恩怨一目了然,表明他是一位志存高远之士。哪怕社会不公,也决不放弃,到了紧要关头,你就有用武之地。

【适用话题】多维解读

3.语言的艺术魅力

烛之武会见秦伯,先言郑国必亡无疑,再言亡郑有利于晋而无益于秦,最后揭露晋之野心,分化秦晋联盟。烛之武一席话说得秦伯心悦诚服,主动与郑人结盟。不费一兵一卒,仅凭三寸不烂之舌,破秦晋联军,足见语言之魅力。

4.个人的巨大作用

1955年,钱学森冲破重重阻挠回国。美国的海军处长金波尔说:“我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开国,无论他在哪里,都抵得上五个师。”一个人的力量能抵得上五个师,烛之武退秦师便是一个例证。

【适用话题】多维解读

5.若欲取之,必先予之

郑伯欲使烛之武,烛之武有怨言,郑伯首先自我检讨,进而再言亡郑之利害,成功地说服了烛之武。烛之武使秦,也并不直接指责秦国以强凌弱之举,而是替对方着想,晓以利害,秦伯心服。古人言,欲取之而先予之。郑伯和烛之武的成功,都是辩证法的成功。

6.人有至交国无恒敌

秦晋联盟,视郑国为敌,烛之武迂回曲折,从对方的切身利益出发,说服秦伯退兵。秦晋联盟瓦解,秦郑结盟,化敌为友。国与国之间没有永恒的朋友,也没有永恒的仇敌,只有永恒的利益。古代如此,现代亦然。

【适用话题】多维解读

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])