9.1《陈情表》课件(共76张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 9.1《陈情表》课件(共76张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-04 21:48:34 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

《陈情表》

李密

学习内容

1、作者简介

2、文体知识

3、创作背景

4、全文赏析

导入:

《韩诗外传》卷二记载:“楚昭王使石奢为理道,有杀人者追之,则父也。奢曰:‘不私其父非孝也,不行君法非忠也。’于是刎颈而死。”

为忠臣不得为孝子,为孝子不得为忠臣。面对这个千古难题,李密是如何解决的?

读诸葛孔明《出师表》而不堕泪者,其人必不忠;

读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝;

读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。

——赵与时《宾退录》

读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。(后人续)

中华第一孝

一往情深深几许?

深山夕照深秋雨。

——纳兰容若

君臣之义

祖孙之情

叔侄之爱

文体介绍

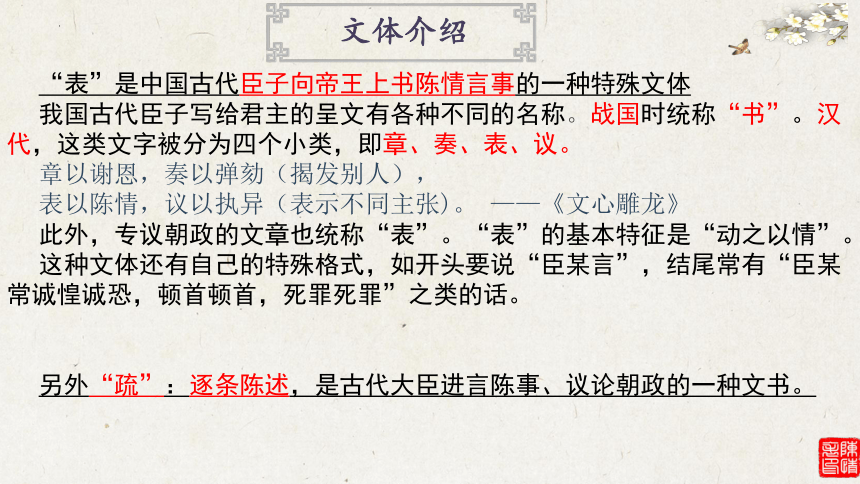

“表”是中国古代臣子向帝王上书陈情言事的一种特殊文体

我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时统称“书”。汉代,这类文字被分为四个小类,即章、奏、表、议。

章以谢恩,奏以弹劾(揭发别人),

表以陈情,议以执异(表示不同主张)。 ——《文心雕龙》

此外,专议朝政的文章也统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。

这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某常诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。

另外“疏”:逐条陈述,是古代大臣进言陈事、议论朝政的一种文书。

陈情表

陈述、禀报

隐情、衷情

奏章

是谁陈情?

向谁陈情?

为何陈情?

陈什么情?

怎样陈情?

作者简介:

李密(224年-287年),字令伯,西晋犍为武阳(今四川彭山)人。晋初散文家。

幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬乡里。师事当时著名学者谯周,博览五经,尤精《春秋左传》。

初仕蜀汉为尚书郎,后主刘禅的郎官。屡次出使东吴,极有才辩。

公元263年,司马昭灭蜀汉,李密成了亡国之臣。蜀亡后,晋武帝多次征召,他以祖母年老多病,无人奉养,上《陈情表》辞不赴召。

祖母死,密出仕晋朝,历任太子洗马、尚书郎、河内温县令、汉中太守等职。因怀怨赋诗,得罪权贵,遂免官。后老死于家中。

是谁陈情?

向谁陈情

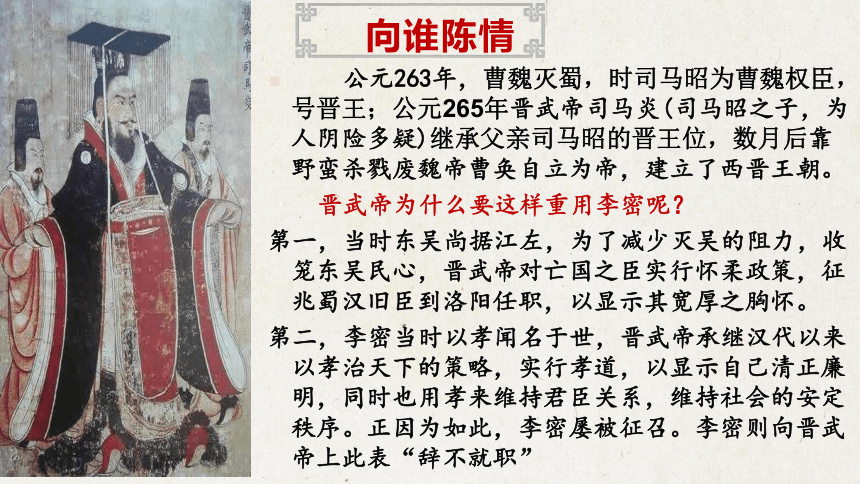

公元263年,曹魏灭蜀,时司马昭为曹魏权臣,号晋王;公元265年晋武帝司马炎(司马昭之子,为人阴险多疑)继承父亲司马昭的晋王位,数月后靠野蛮杀戮废魏帝曹奂自立为帝,建立了西晋王朝。

晋武帝为什么要这样重用李密呢?

第一,当时东吴尚据江左,为了减少灭吴的阻力,收笼东吴民心,晋武帝对亡国之臣实行怀柔政策,征兆蜀汉旧臣到洛阳任职,以显示其宽厚之胸怀。

第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。李密则向晋武帝上此表“辞不就职”

为何陈情

李密以文学见称,曾多次出使东吴,历职郎署的李密当然被列为笼络对象。然而,李密

一要供养祖母。

二、李密是蜀汉旧臣,对蜀汉则是念念于怀。“忠臣不事二君”。况且他还认为汉主刘禅是一个“可以齐桓”的人物,对于晋灭蜀汉是有一点不服气的。

三、司马氏是以屠杀篡夺取得天下,内部矛盾重重。伴君如伴虎,李密以一亡国之臣,对晋武帝又不甚了解,盲目做官,安知祸福。对出仕新朝就不能不有所顾虑,不是不想做官,而是此时此刻不宜做官,暂存观望之心了。

不幸的是他的这种想法,被晋武帝多少察觉到了,因此“诏书切峻,责臣逋慢”。

《古文观止》收录了《陈情表》,认为它是“至性之言,自尔悲恻动人”

李密是如何应对这种危机?

《古文观止》收录了《陈情表》,认为它是“至性之言,自尔悲恻动人”

至性:诚挚纯厚的性情。 自尔:自然悲恻:悲痛

诵读课文:在陈情过程中,让我们一边感受他的辩才,一边体会感受李密的悲恻。

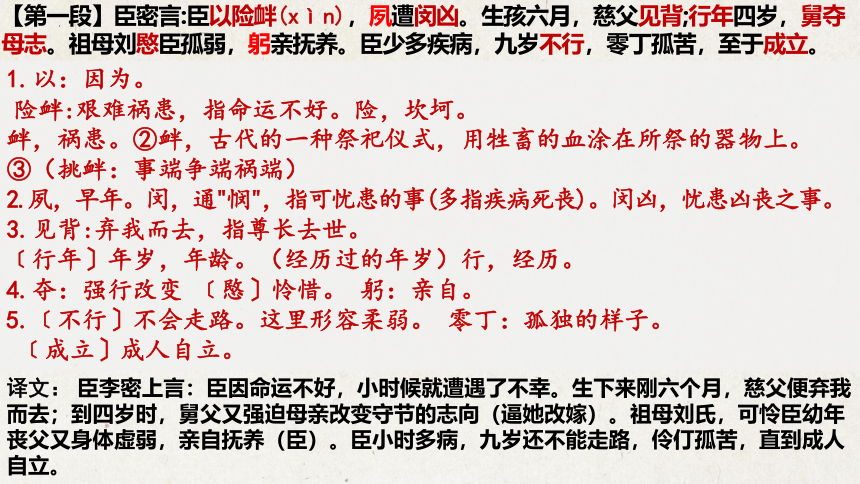

【第一段】臣密言:臣以险衅(xìn),夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。

1.以:因为。

险衅:艰难祸患,指命运不好。险,坎坷。

衅,祸患。②衅,古代的一种祭祀仪式,用牲畜的血涂在所祭的器物上。

③(挑衅:事端争端祸端)

2.夙,早年。闵,通"悯",指可忧患的事(多指疾病死丧)。闵凶,忧患凶丧之事。

3.见背:弃我而去,指尊长去世。

﹝行年〕年岁,年龄。(经历过的年岁)行,经历。

4.夺:强行改变 ﹝愍〕怜惜。 躬:亲自。

5.﹝不行〕不会走路。这里形容柔弱。 零丁:孤独的样子。

﹝成立〕成人自立。

译文: 臣李密上言:臣因命运不好,小时候就遭遇了不幸。生下来刚六个月,慈父便弃我而去;到四岁时,舅父又强迫母亲改变守节的志向(逼她改嫁)。祖母刘氏,可怜臣幼年丧父又身体虚弱,亲自抚养(臣)。臣小时多病,九岁还不能走路,伶仃孤苦,直到成人自立。

悯:形声字,从心闵声。本义,动词,怜悯。又引申义:(1)形容词,忧愁;烦闷。(2)形容词,哀伤。

愍:形声字,从心敃声,本义,名词,忧患;痛心的事。引申义:(1)动词,怜悯;哀怜。(2)动词,爱抚;抚养。

祚①<名>福;福分。《陈情表》:“门衰祚薄,晚有儿息。”

②<动>赐福。《论衡·艺增》:“天地祚之,子孙众多。”

③<名>皇位。班固《东都赋》:“往者王莽作逆,汉祚中缺。”

④<名>年岁。曹植《元会》:“初岁无祚,吉日惟良。”

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

答案.C践政、践莅:当政在任之意。践事:供职、充役之意。践袭:蹈袭,沿用之意

既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期(jī)功强(qiǎng)近之亲,内无应门五尺之僮,

5.﹝鲜〕少。这里是“没有”的意思。

﹝门衰祚薄〕家门衰微,福分浅薄。祚,福分。

﹝儿息〕子嗣。 息,子女。 【息男】亲生儿子。【息女】女儿。

6.外,指自己一房之外的亲族。古代以亲属关系的远近确定丧服和服丧的时间。期,穿一年孝服的亲族。功,穿大功服(九个月)、小功服(五个月)的亲族。这都指关系比较近的亲属。强近,勉强算是亲近的。

7.﹝应门〕指守候和应接叩门。 ﹝五尺之僮〕指儿童、小孩子。

僮:①未成年人②奴仆。

译文: (臣)既没有伯叔,也没有兄弟,家门衰微而福分浅薄,很晚才有儿子。在外面没有什么近亲,在家里又没有照管门户的小童,

11.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.贾竖,与“竖子”“陬生”同为秦汉时骂人之语,文中称秦将为“贾竖”,含有贬义。B.“独韩信可属大事”与“举匏樽以相属”(《赤壁赋》)两句中的“属”字含义相同。C.“诸侯期不至”与“期年之后”(《邹忌讽齐王纳谏》)两句中的“期”字含义不同。D.子房,是张良的字。古时称字是出于对人的礼貌,即使贵为天子的刘邦也称张良为子房。

11.本题考查学生理解文言实含义及识记古代文化常识的能力。

A.正确。

B.“含义相同”错误。属:委任,托付;劝酒,敬酒。句意:只有韩信可以委任大事。/举起杯盏相互敬酒。

C.期:约定时间;满一年。句意:诸侯们到了约定的时间还没到。/满一年之后。D.正确。故选B。

文言常识

期,穿一年孝服的人。功,按关系亲疏又分大功和小功。大功,服丧九个月的亲族;小功,服丧五个月的亲族。 期功”亦用以指五服之内(关系较近)的宗亲。

丧礼五服

“五服”共分为五类,这五类分别是:

第一类,称斩衰(衰通“缞”cuī)。是最重的丧礼,一般适用于子女为父母(包括继母),着粗麻布衣服,不缝边,手拿哭丧棒(父以竹,母以桐)脚穿草鞋,丧期三年。

第二类,称齐衰zīcuī ,分为四等:

1.齐衰杖期。粗麻衣缝边,执削杖,丧期一年。适用于夫为妻;

2.齐衰不杖期。手不执杖,其余同上。适用于孙为祖父母、侄为伯叔父母、出嫁女为父母、男子为兄弟;

3.齐衰五月。适用于曾孙为曾祖父母;

4.齐衰三月。使用于玄孙为高祖父母。

第三类,称大功。衣用熟麻布,白色,丧期九月。适用于为堂兄弟、未嫁堂姊妹、已嫁姑及姊妹,以及已嫁女为伯叔父、兄弟

第四类,称小功。衣用较粗熟布,丧期五月。适用于伯祖、叔祖、堂伯叔父、从堂兄弟。

第五类,称缌sī麻。衣用精细熟麻布,丧期三月。适用于外祖父母、岳父母、表兄弟。

亲属关系超过五代,不再为之服丧,叫做出服,也叫出五服。

期功,古代丧服的名称。古代以亲属关系的远近定制服丧的轻重。

五服,是由父系家族组成的中国古代社会,以父宗为重。其亲属范围包括自高祖以下的男系后裔及其配偶,即自高祖至玄孙的九个世代,通常称为本宗九族。

“五服”有4种含义:

古代王畿外围,以五百里为一区划,由近及远分为甸服、侯服、绥服(一曰宾服)、要服、荒服,合称五服。服,服事天子之意。《书·益稷》:“弼成五服,至于五千。”孔:“五服,侯、甸、绥、要、荒服也。服,五百里。四方相距为方五千里。”又周称侯、甸、男、采、卫为五服。见《书·康诰》。

古代天子、诸侯、卿、大夫、士五等服式。

古代以亲疏为差等的五种丧服。

谓高祖父、曾祖父、祖父、父亲、自身五代。

第二代:一世孙,儿子。

第三代:二世孙,称呼为孙(孙子)。

第四代:三世孙,称呼为曾孙。

第五代:四世孙,称呼为玄孙。

朝廷官员在位期间,如若父母去世,则无论此人担任何官何职,从得知丧事的那一天起,必须辞官回到祖籍,为父母守制二十七个月,这叫丁忧。

1.丁忧:“丁忧”指遭逢父母的丧事,也称“丁艰”。后多专指官员居丧。丁母忧(母亲的丧事),丁父忧

丁外艰,旧指父丧或承重祖父之丧 。丁内艰,即丁母忧,旧指母丧。

丁忧期间,丁忧的人不准为官,如无特殊原因,国家也不可以强招丁忧的人为官。

2.夺情:因特殊原因国家强招丁忧的人为官。

3.起复:①古代官吏遭父母丧,守制未满期而应召任职。明清两代专指服父母丧期满后重新出来做官。

②指官吏革职后重新被起用。

4.服阕(止、息):守丧期满除服。

9.官员遇父母亡故,一般均解除官职,守丧三年,期满后起复,称为丁忧。(√) [拓展] “丁忧”又称“丁艰”,古代指父母之丧。古制父母死后,子女要在家守丧三年,不做官,不婚娶,不赴宴,不应考,以尽孝道。 10.(2017·全国卷Ⅰ)母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧。(√) 11.“起复”“夺情”都是指古代官员守丧期满后,被重新起用,回到原职。(×) [拓展] “起复”是指起用了丁忧未满之人,或是降职、革职之后重被任用;“夺情”是指官员丧服未满而朝廷强令出仕。明清两代,官员守孝期满而起用叫“起复”;而丁忧期间,朝廷或官府有重要政务需要守孝者回去供职的,则称“夺情”。

茕(qióng)茕孑(jié)立,形影相吊。//而刘夙婴疾病,常在床蓐(rù),臣侍汤药,未曾废离。

8.﹝茕茕孑立〕孤单无依靠地独自生活。茕茕,孤单的样子。孑,孤单。

9.﹝形影相吊〕身体和影子互相安慰。吊,安慰。

﹝夙婴疾病〕早已疾病缠身。婴,缠绕。

10.﹝蓐〕草垫子。 废离:停止侍奉而离开(祖母)

译文:(臣)孤单无靠地独自生活,(只有自己的)身体和影子互相安慰。而祖母刘氏早已疾病缠身,经常卧床不起,臣侍奉她服用汤药,从来没有停止(侍奉)而离开过她。

1.在陈情过程中,李密悲恻体现在“夙遭闵凶”,作者究竟有哪些“闵凶”

答:父丧母嫁,少多疾病,内外无亲(门衰祚薄) ,祖母卧病。

2.围绕“闵凶”,作者的叙述角度、层次是怎样的?陈说一家不幸,其目的何在?

陈:孤苦之情 祖母情深似海

横:家庭环境(外、内)

既无——伯叔 终鲜——兄弟 晚有——儿息

外无——期功强近之亲

内无——应门五尺之僮

品析:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。故不能“废远”,为下文“祖母无臣,无以终余年”张本。

纵:时间顺序(生孩六月——至于成立)

六月:慈父见背 四岁:舅夺母志

少:多疾病 九岁:不行

品析:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。年迈的老人带着一个孤苦无依的孩子,艰辛劳苦不言而喻。为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。

(5)如何陈情?

李密先自诉家庭的悲惨情况,让晋武帝一开始就落入寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚的凄苦悲凉的氛围之中。

先动之以情,后晓之以理。

1.有意提起家里人少,所以只能自己奉养祖母。(否则为何隔辈奉养?)

2.先示弱会让人放掉戒心,若先说理,会让人生疑。

本段主要通过陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形,力图博得晋武帝的同情。

仅仅有第一段的悲苦说辞,能够打动阴多疑的晋武帝吗?

晋武帝会不会认为这是他为保留名节坚持不仕的托辞吗?

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。//既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。//而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

4.语言特点及作用是什么?

答:①多用四字骈句:简洁凝练,语势连贯紧凑短促,行文通畅,灾祸接踵而来。

②以白描手法见情感的朴素、真挚。

③对偶句:语气铿锵有力,语意简洁凝练,朗朗上口,感情倍感热切,更具说服力。如“外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮”, 内外对举,都强调一个“无”字,把自己举目无亲,后代尚小,无人终养祖母的困苦境地形象生动表现出来了,让人觉得急切而无可置疑。

④委婉含蓄。如:不说“父死”,而说“慈父见背”,不说“母亲改嫁”,而说“舅夺母志”

作用:极尽渲染、以情动人,让晋武帝化严为慈,由恼怒峻责化为同情怜悯。

第一段:1.有意提起家里人少,所以只能自己奉养祖母。(否则为何隔辈奉养?)2.先示弱会让人放掉戒心,若先说理,会让人生疑。

两世单传,人丁稀少,母孙二人,相依为命。

细节描写

茕茕孑立,形影相吊;夙婴疾病,常在床褥。

C、哪些语句可见祖孙的相依为命?哪些词语直接写其凄苦?

相依为命:

零丁孤苦——靠祖母之悯惜、抚养(照应“臣无祖母无以至今日”)

夙婴疾病——靠孙子侍汤药(照应“祖母无臣,无以终余年”)

凄苦:

零丁孤苦、茕茕孓立、形影相吊等词语生动地表现其孤苦之情状,令人读而生悲。

作者陈说一家不幸,其目的何在?

答:让武帝对自己由恼怒峻责化为同情怜悯。

(三)试用简练的语句概括本段内容。

答:本段主要通过陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形,力图博得晋武帝的同情。

仅仅有第一段的悲苦说辞,能够打动阴多疑的晋武帝吗?

晋武帝会不会认为这是他为保留名节坚持不仕的托辞吗?

第二段:逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉。|后刺史臣荣举臣秀才。|臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。

1.逮,及、至。(等到:迨、逮、及、比、洎) 奉,承奉。 圣朝,指晋朝。

2.沐浴,这里指承受恩泽。清化,清明的教化。

3.﹝察〕经考察后予以推举。

孝廉:汉代所设荐举人才的一种科目,推举孝顺父母、品行方正的人。晋时仍保留此制。

4.刺史,州的最高行政长官,这里指益州刺史。

5.﹝秀才〕汉代所设选拔人才的一种科目,推举优秀人才。晋时仍保留此制。

与科举考试的“秀才”不同。

茂才和秀才同义,东汉时为了避讳光武帝刘秀的名字,将秀才改为茂才。

6.主,主事的人。 拜,授官。郎中,尚书省的属官。

7.﹝除〕授官。 ﹝洗马〕即太子洗马(冼马),太子的侍从官。古代官名,秦始置。汉时亦作“先马”。秦汉时为太子的侍从官,出行时为前导,故名。

译文:到了当今圣朝,(臣)浸润在清明的教化中。从前太守逵察举臣为孝廉,后来刺史荣又推荐臣为秀才。臣因为(一旦外出做官)供奉祖母之事没人来做,(所以)辞谢而未接受任命。(陛下)特地颁下书,任命臣为郎中,不久又蒙受国家恩典,任命臣为太子洗马。

文言常识

察举制

我国古代选拔官吏的一种制度,它确立于汉武帝元光十年(公元前134年)冬。察举制不同于先秦时期的世袭制和隋唐时建立的科举制。它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

考察名目:“孝”、“廉”、“贤良方正”、“贤良文学”、“秀才”等

2.“后刺史臣荣举臣秀才”一句很奇怪,秀才不是通过考试才能取得资格的吗?

明确:这时候的“秀才”和科举制度时的秀才完全是两回事。汉魏两晋时的“秀才”和“孝廉”都是由地方推举,所谓“乡举里选”,实际上是地方官说了算,不需要考试。

晋朝实行九品官人法,设专门的官员(中正)来考察人才,选拔后备官员;同时仍然实行“察举”,由地方官推荐。通过考试来选拔人才的所谓“科举”,乃是隋唐以后新有的制度。

现在人们提到的“秀才”一般指明、清科举制度下知识分子的一种身份,要经过考试(县试、府试,统称童子试)才能取得。

猥以微贱,有两种解释:

1、猥,辱,自谦之辞.以:介词,凭借.微贱:形容词作名词,卑贱低微的身份.整句译为:我凭借卑贱低微的身份.

不堪如我

2、猥:鄙陋.以:表并列.整句解释为:见识浅鄙而又身份卑微.

猥(wěi)以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。|臣具以表闻,辞不就职。//诏书切峻,责臣逋(bū)慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。

1.﹝猥〕谦辞,辱。(鄙)

“先帝不以臣卑鄙,~自枉屈,三顾臣于草庐之中”

以:介词,凭借。 微贱:形容词作名词,卑贱低微的身份.

2.当:担当。 东宫,指太子,太子居东宫。

3.陨首,头落地,指不惜性命。

4.闻,使上闻、报告。以表具闻 ﹝切峻〕急切严厉。

5.﹝逋慢〕有意拖延,怠慢上命。逋,逃避。 慢,怠慢、轻慢。

6.﹝郡县〕指郡县的官员。 ﹝州司〕州官。 ﹝星火〕流星。

译文:臣凭借卑贱低微的身份,承担侍奉太子的职务,(皇上的恩遇)实在不是臣用生命所能报答的。臣(把自己的苦衷)在奏表中一一呈报(臣通过上表仔细陈述让您听到我的想法),辞谢而不去就职。(不料)诏书(又下)急切严峻,责备臣有意回避、怠慢上命。郡县长官逼迫,催臣上路;州官登门催促,急迫过于流星。

臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

1.﹝日笃〕一天比一天沉重。笃,病重。

2.苟顺:姑且迁就。 告诉,申诉(苦衷)。

3.﹝狼狈〕形容进退两难的窘状。

译文:臣想接受诏命赶路(就职),但刘氏的病一天比一天沉重,想姑且迁就私情,但申诉(苦衷)不被许可:臣目下实在是进退两难,处境窘迫。

笃 论议浅而不笃。

《答韦中立论师道书》:“仆道不笃,业甚浅近。”

我的道德修养不深,学识非常浅薄。

上顺下笃

对上顺从,对下厚道

② 《礼记·中庸》:“明辨之,笃行之。”

③ 《陈情表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”

④ 《南史》:“盖由时主儒雅,笃好文章。”

这是由于当时君主本人儒雅,酷爱文学。

①<形>厚,深厚。

<形>坚定。

忠诚;厚道。

<形>(病)重。

<副>很;非常。

笃①<形>厚,深厚。论议浅而不笃。

《答韦中立论师道书》:“仆道不笃,业甚浅近。”

我的道德修养不深,学识非常浅薄。

忠诚;厚道。 上顺下笃

对上顺从,对下厚道

②<形>坚定。《礼记·中庸》:“明辨之,笃行之。”

③<形>(病)重。《陈情表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”

④<副>很;非常。《南史》:“盖由时主儒雅,笃好文章。”

这是由于当时君主本人儒雅,酷爱文学。

质疑解析

第二段中哪些地方可以体现新晋对蜀汉旧臣李密的殷切起用?李密又是如何应对的?

晋对李(征召) 李对晋(回应)

察臣、举臣 供养无主 辞不赴命

拜臣、除臣 具以表闻 辞不就职

(郡-州-朝廷) 责臣、催臣 刘病日笃 进退两难

明确提出忠孝难以两全的难题,婉言拒绝朝廷的恩遇。

官职越来越大

杜甫最羡慕最期待自己能被三顾茅庐

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉。后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

1.本段分几个层次 各自写了什么

第一层重点叙朝廷征召之殷; 第二层重点写自己进退两难的境地。

2.本段哪些地方体现新晋对蜀汉旧臣李密的任用?

前太守臣逵察臣孝廉

后刺史臣荣举臣秀才

诏书特下,拜臣郎中

寻蒙国恩,除臣洗马

郡-州-朝廷:诏、责、逼、催

时间:逮、前、后、寻

征召、官职:察、举、拜、除、当;

孝廉、秀才、郎中、洗马

(“孝廉”“秀才”是荐举人才的科目,

所以用“辞不赴命”;

“郎中”“洗马”是官职,所以用“辞不就职”)

忠孝难以两全 进:无以报答祖母的养育之恩

退:无以报答朝廷的知遇之情

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉。后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

3.面对晋武帝的重用,李密是如何应对?

答:一方面感激朝廷知遇之恩

a.猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。(自黑、感恩、表忠心)

b.先郡,次州,后朝廷,可见征召级别越来越高,表达作者的感恩戴德之情。

(列举朝廷对自己的重视)

一方面又提出自己的苦处

供养无主,辞不赴命;欲奉诏奔驰,刘病日笃;“欲苟顺私情,则告诉不许”

(博得武帝的同情。)

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉。后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

语言特色

①多用四字短句,简洁凝练,语势连贯紧凑短促,行文通畅,写出皇帝的提拔接连不断以及自己不赴任后事态严重、紧迫。

②对偶句:“前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才”

前后对举,恰当地表达了自己深受圣朝恩宠的感激。

③比喻句:州司临门,急于星火。 “急于星火”用比喻形容情势紧迫。

形象生动,感情浓烈,富有感染力。

④语言的得体和机智,情真恳切。如:奉”“沐浴”,称颂朝廷,并表感恩之情,可见语言的得体和机智。

"奔驰"二字形象地写出了作者欲赴任就职以报答君恩的焦急心情,切合亡国旧臣身份。

“臣之进退,实为狼狈",这几句情真意切而含蓄精当的叙述,既含蓄地抚慰了皇帝的愤怒,又直率地表现出自己基于孝心的为难,合情人理地把自己不就征辟的理由暗示出来。

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,|况臣孤苦,特为尤甚。//且臣少仕伪朝,历职郎署,|本图宦达,不矜名节。

1.伏惟:俯伏思量,旧时奏疏、书信中下级对上级常用的敬语。

2.﹝故老〕元老,旧臣。 ﹝矜育〕怜惜养育。矜,怜悯。

3.﹝少仕伪朝〕年轻时做伪朝的官。伪朝,非正统的朝廷或非法政府,指蜀汉。

4.历职郎署:指曾在蜀汉官署中担任过郎官职务。

﹝郎署〕郎官的衙署。李密在蜀汉曾任郎中和尚书郎。

5.﹝本图宦达〕本来就希图官职显达。

6.矜,看重、推崇。 名节,名誉与节操。

译文:臣想到圣朝是用孝道来治理天下的,凡是元老旧臣,均受到怜惜养育,何况臣的孤苦,(情况)特别严重。再说臣年轻时曾在伪朝做官,历任郎官之职,本来就希图官位显达,并不想自命清高(并不想顾惜名誉与节操)。

矜:①挥动。臣望君之在台上也,手足矜者,此兵革之色也 。我望见您手足挥动,这就是要用兵打仗的神色。

②自夸;夸耀。不伐己功,不矜其能。

不夸耀自己的功绩,不吹嘘自己的本领。

③<形>得意;骄傲。《促织》:“虫翘然矜鸣,似报主知。”

蟋蟀昂首挺立振起翅膀得意地鸣叫着,好象给主人报捷。

④<动>庄重;自重。《论语·卫灵公》:“君子矜而不争,群而不党。”矜持 矜重。

君子庄重而不与别人争执,合群而不结党营私。

⑤注重;检点。《尚书·旅獒》:“不矜细行,终累大德。”

不顾惜小节方面的修养,到头来会伤害大节,酿成终生的遗憾。

⑥怜悯;同情。《陈情表》:“凡在故老,犹蒙矜育。”

凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育。

今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢(zhuó),宠命优渥(wò),|岂敢盘桓,有所希冀!|//但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。|臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

1.﹝过蒙拔擢〕过分地受到提拔。拔擢,提拔、擢升。

2.﹝宠命〕加恩特赐的任命。对上司任命的敬辞。 ﹝优渥〕优厚。

3﹝盘桓〕犹疑不决的样子。

﹝希冀〕这里指非分的愿望。(幸、愿、庶、唯)

4.﹝日薄西山〕太阳快要落山。这里比喻人的寿命即将终了。薄,迫近。

5.﹝奄奄〕气息微弱、将要断气的样子。 ﹝危浅〕垂危。

6.﹝更相为命〕相依为命。更相,相互。

﹝区区〕自己的私情。 远:形容词作动词,远离

译文:如今臣是卑贱的亡国之俘,极为卑微鄙陋,过分地受到提拔,荣宠优厚,怎么敢犹豫徘徊,另有所图呢?只因刘氏(已如)迫近西山的落日,气息微弱,生命垂危,朝不保夕(早晨不能想到晚上怎样。意思是随时都可能离世)。臣(如果)没有祖母,就无从(长大)以至今日;祖母(如果)没有臣的照顾,就不能尽其余生。祖孙二人,相依为命,因此(就臣)内心(而言)不能够废止(奉养)、远离(祖母)。

词类活用

躬亲抚养

刘病日笃

夙遭闵凶

猥以微贱

愿陛下矜悯愚诚

无以终余年

保卒终年

是以区区不能废远

躬亲:名词作状语,亲自。

日:名词作状语,一天天。

闵凶:形容词用作名词,忧患凶丧之事

微贱:形容词用作名词,微贱的身份

诚:形容词作名词,诚心

卒:动词的使动用法,使……终了

终:动词的使动用法,使……结束

文言常识

一、表示任职

任、征、授、拜、举、起、简、进、拔、辟、赐、选、复、仕、迁、除(左除表降级)

二、表示升官

升、陟[zhì]、擢、徙、加、提、晋、迁(升级、降级、平调三种情况)

三、表示降职、免职

贬、谪、出、罢、黜、放、夺、免、窜

四、表示调动

调、转、徙、改、补、累迁(多次)、出、放、入

五、表示兼职

领、判(高位兼低职)、摄、权、假(暂时代理)、行、署(代理官职)、兼(同时掌管)、知、主(无官职变动,表掌管执掌)

六、表示退休辞官

告老、请老、乞骸骨、致仕、解官、乞身、移病、谢病

还白窦固,固大喜,具上超功效,并求更选使使西域。

班超回来,向窦固禀告了出使经过,窦固十分高兴,上书朝廷详细报告班超的功劳,并请求另行选派使者出使西域。

更gēng

①<动>改正;改变;更换。《庖丁解牛》:“良庖岁更刀,割也;族庖月更刀折也。”

②<动>经历;经过。《与吴质书》:“年三十余,在兵中十岁,所更非一。”

三十多岁,在军队中十年,所经历的事不止一件

③<副>交替;交互。《活板》:“更互用之,瞬息可就。”

两块相互交替使用,很短的时间就能完成。

gèng

①<副>另;另外。《荆轲刺秦王》:“丹不忍以已之私,而伤长者之意,愿足下更虑之。”

希望您再考虑一下刚才您的建议吧”,或“希望您再想想其他办法吧”。长者:品德高尚之人

②<副>再;又。王维《送元二使西安》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

③<副>重新。《琵琶行》:“莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。”

④<副>更加;愈加。

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

李密处在二难的境地里十分被动,言辞稍有不慎,不仅达不到陈请的目的,还有可能招来杀身之祸。那么李密是如何化解矛盾,变被动为主动的呢

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。//且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!//但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

关于“以孝治天下”

“孝”的观念产生较早。“孝”字,上面为一老人,下面为一小孩。康殷说;“象‘子’用头承老人手行走。用扶持老人行走之形,以表示‘孝’。” 东汉许慎则解释说:“孝,善事父母者。从老从子,子承老也。”清段玉裁注:“《礼记》‘孝者,畜也。’顺于道,不逆于伦。是之谓畜。”这些解释虽然是从不同的角度出发,但是意思完全一样,都认为“孝”是尊敬长辈,侍老奉亲。

1、自奴隶社会后期至封建社会,历朝都注重“孝道”。早在西周王朝,统治者主张敬天、 孝祖、敬德、保民,重视尊老敬贤的教化。要求每个社会成员都要恪守君臣、父子、长幼之道:在家孝顺父母,至亲至爱;在社会上尊老敬老,选贤举能;在国家则忠于君王,报效朝廷。《礼记 礼运》也说;“何为人义?父慈、子孝、兄良、弟悌。”因此,“孝”首先是一种社会道德原则,是处理家庭中长辈和儿女间关系的准则。

2、汉代董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”的建议后,孝道由家庭伦理扩展为社会伦理、政治伦理。“以孝治天下”也成为贯彻两千年帝制社会的治国纲领。

3、为贯彻“以孝治天下”的方针,两晋统治者采取了很多措施。太始四年晋武帝有诏:“士庶有好学笃道,孝悌忠信,清白异行者,举而进之,有不孝敬于父母,不长悌于族党,悖礼弃常,不率法令者,纠而罪之。” 皇帝还亲自讲《孝经》。

孝悌观念既是中华民族代代相传的优良美德,但不可否认其中也必然杂有不正确的成份,也即后人所说的“愚忠”和“愚孝”。正确地看待孝悌观念和推崇孝道孝行,就是我们现代人应该引起注意和重视的。

李密处在二难的境地里十分被动,言辞稍有不慎,不仅达不到陈请的目的,还有可能招来杀身之祸。那么李密是如何化解矛盾,变被动为主动的呢

提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

①抓住“以孝治天下”国策纲领 孝治大道:“伏惟圣朝以孝治天下……特为尤甚。”

(治国之道-符合国法 祖孙之情-忠于私情 孝顺祖母既为私情,又合法理。)

②自陈宦历和职场追求 不矜名节:“且臣少仕伪朝……不矜名节。”

③自黑颂君。 拔擢宠优vs贱俘微陋

④祖母病笃,不能废远 更相为命 “但以刘日薄西山……是以区区不能废远。”

逻辑严谨,层次清晰,语言生动,感情真挚,很有说服力。

李密处在二难的境地里十分被动,言辞稍有不慎,不仅达不到陈请的目的,还有可能招来杀身之祸。那么李密是如何化解矛盾,变被动为主动的呢

提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

①抓住“以孝治天下”国策纲领 孝治大道:“伏惟圣朝以孝治天下……特为尤甚。”

(治国之道-符合国法 祖孙之情-忠于私情 孝顺祖母既为私情,又合法理。

借孝来掩饰自己的观望之意,从而解除晋武帝的疑忌之心,理由充足且冠冕堂皇。)

②自陈宦历和职场追求 不矜名节:“且臣少仕伪朝……不矜名节。”

李密最担心晋武帝怀疑他哪一点? 坚守名节。

(古代士大夫崇尚一种观念“忠臣不事二君”,魏晋文人名士尤其看重气节。“竹林七贤”为了保持自身高洁,或隐居竹林,或放浪形骸,或醉酒避难,或直面死亡。)

③自黑颂君。 拔擢宠优vs贱俘微陋

④祖母病笃,不能废远 更相为命 “但以刘日薄西山……是以区区不能废远。”

逻辑严谨,层次清晰,语言生动,感情真挚,很有说服力。

1.“臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节,今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀?”文中几次说到类似的意思,作者为什么要说这些贬低自己的话?是不是有什么言外之意?

明确:李密这些话都是真话,而且也是非说不可的。古代的名士在政权更迭之际往往被逼表明政治态度,并与统治者合作,否则往往会被认为别有用心,招来杀身之祸。在晋王朝建立的前后,掌权的司马氏更是以此为由杀戮名士。为了防止可能产生的误会,他确有必要郑重声明,自己并不是讲究什么名节,完全是因为祖母尚在,需要照顾。

李密本是蜀汉的官员,历任州从事、尚书郎、大将军主簿、太子洗马等职,晋王朝建立后,鉴于他是著名的孝子,多次请他出来当官,先征为郎中,泰始三年(公元267年)又征为太子洗马。他却因要为祖母养老送终而一再推辞。这样很容易被误解为不肯与新兴的晋王朝合作,“有所希冀”,那就很危险了。

事实上在李密一再推辞任职之后,已经出现了“诏书切峻,责臣逋慢,郡县逼迫,催臣上道,州司临门,急于星火”的严重局面。颇有政治经验的李密怎会不知?所以赶紧上表陈情,恳切地再三声明自己之所以一再推辞的理由,以免遭杀身之祸。

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。//且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!//但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

品味语言

1.比喻:刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。

效果:以落日喻人命,刻画了祖母苍老多病的形象,融入浓烈的抒彩,能极大地引发读者的同情;“朝不虑夕”虽是夸张却给人无可置疑的真实;再加上四字骈句,有诗一般的韵律,如泣如诉,读之无不令人动容泣下。

2.对偶:臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

效果:“臣”与“祖母”对举,突出一个“无”字,强调自己与祖母相依为命的现实。

3.四字短句:如“日薄西山”“气息奄奄”“人命危浅”“朝不虑夕”“更相为命,……”,一组四字句,皆出于至孝之心,感人至深

4.语言委婉、流畅、诚恳。“至微至陋”“岂敢”等词委婉动人,至为恳切。

特点:此段中反复表明心迹,叙说衷曲,解释不能“废远”的原因,情辞恳切。

归纳段意:

本段提出以孝治天下的治国理念,陈述自己的从政经历和人生态度,并强调自己的特别处境,进一步打消晋武帝的疑虑,求得体恤。以“孝治”大理为依据,明确提出“辞不复命”的原因。

第四段:臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。|臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。

1.﹝乌鸟〕乌鸦。传说乌鸦能反哺其母,常比喻孝亲之人。

2.﹝愿乞终养〕希望求得奉养祖母以终其天年。

“终养”又称“归养”,是指因亲人年老或病重而辞官侍奉。(√)

﹝辛苦〕辛酸悲苦。

3.二州牧伯:指太守逵与刺史荣。二州,指梁州和益州。牧伯,称州郡长官。

4.﹝所见明知〕明明白白知道的。见,表被动。

5.鉴,照察、审辨。

译文:臣李密今年四十四岁,祖母今年九十六岁,这样(看来)臣在陛下面前尽忠的时日(还)很长,(而)报答奉养刘氏的时日(却)很短了。(臣怀着)像乌鸦反哺一样的私情,希望求得奉养祖母到最后。臣的辛酸苦楚,并不仅仅被蜀地的百姓及益州、梁州的长官明明白白知道,天地神明实在也都看得清清楚楚。

愿陛下矜愍愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。|臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

6.﹝矜愍〕怜恤。 ﹝愚诚〕谦辞,指自己的诚意、衷情。

﹝听〕任从。这里指应许。

7.庶,希望。

8.﹝死当结草〕《左传·宣公十五年》后世用“结草”代指报恩。

9.﹝犬马怖惧之情〕这是臣子谦卑的话,用犬马自比。

﹝拜表〕上表章。

译文:祈望陛下能怜恤臣的衷情,准许臣(实现)卑微的志愿,希望刘氏能幸运地(蒙您恩典),(得以)终其余年。臣生时应当献身,死后也当结草报恩。臣怀着像犬马对(主人一样)不胜恐惧的心情,恭谨地上奏章以达天听(谨此上表禀告使您知晓)。

庶1几乎、差不多

差不多。《左传·桓公六年》:“君姑修政而亲兄弟之国,庶免于难。”

2.但愿,表示希望

3.众;多。平民;百姓。

(2)河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深广;有志建立王业的人不拒绝民众,所以能彰明他的德行。(“择”,同“释”,舍弃;“就”,成就;“却”,拒绝,推辞。每点1分,语意通顺1分,共4分)

庶几:

结草衔环:原是古代两个受恩报答的故事。比喻感恩报德,至死不忘。

结草,典故见本课注释。

衔环,古代神话小说记载:东汉杨宝救了一只黄雀,某夜有一黄衣童子来见杨宝,说:“我西王母使者,君仁爱救拯,实感成济(成全周济)。”把四枚白环给他,并对他说要让他的子孙洁白,位登三公(东汉以太尉、司徒、司空为三公)。后杨宝子、孙、曾孙果真显贵,四代官职都官至太尉,而且都刚正不阿,为政清廉,他们的美德为后人所传诵。

1.本段中哪一句话表明了全文的主旨

明确:愿乞终养。

2.李密最后提出解决尽孝与尽忠两者矛盾的办法是什么?其理由是什么?

明确:先尽孝后尽忠。

答:先尽孝——时日无多

后尽忠——来日方长

3.由本段可见全文感情真挚,悲恻动人的原因是什么

明确:事之实:是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。

言之切:愿乞、愿矜悯、听臣微言、明知、共鉴。

心之诚:生当陨首,死当结草。

第四段:臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

语言特色

1.比喻:①乌鸟私情,愿乞终养。

效果:以鸟喻人,回溯至动物的本性,鸟亦如此,其诚挚恳切之情溢于言表,岂能不打动人?

②臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

效果:似犬似马,忠恳之情,怖惧之态溢于言表。

2.无比恳切:“愿乞”“愿矜悯”“听臣微言”

3.有说服力:人证、神证。

除了严谨的逻辑外,从语言特色角度赏析。

1.饱含真情。文章简洁生动、真挚朴实。写自己的遭遇和对祖母尽孝的情感,如倾吐肺腑,没有一点藻饰、做作或夸张,于朴实中见至真、至美、至善。

2.融情于事。强烈的感彩是作者说服晋武帝的重要因素,但作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对晋武帝的忠诚之心,也是以充满情感的笔调来写的。

3.形象生动、自然精粹的语言。本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈散交用,但语言却决不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑流出,丝毫不见斧凿痕迹。文章语言如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象等都十分生动形象,如在眼前。

4、陈辞婉曲,屈伸适宜。本文语言既有委婉含蓄、卑己敬人、也有直陈利弊。如:不说“父死”,而说“慈父见背”,不说“母亲改嫁”,而说“舅夺母志”;又如“猥以微贱”“犬马怖惧”“伏惟”等,以典雅谦恭的语言,恳切真挚的语气,多方面表明自己的心迹。

“陈”的方法:融理于情,融情于事,朴素细腻,曲折委婉(或以情动人)

文笔简洁流畅,语言生动形象,叙事婉转亲切,文章情透纸背。

1、情理结合,融情于理。

2、以情动人:化抽象为

具体。

3、以理服人:坚定立场,

有理有据。

概括段意:

明确提出陈情的目的:“乌鸟私情,愿乞终养。”先尽孝后尽忠。作者先比较自己和祖母的年龄,说明尽孝之时短,尽忠之日长,然后提出终养的要求。再极其诚恳地说明自己的情况,祈求皇上恩准“终养”。

内容 梳 理

第一段:自诉家境困顿多舛,祖孙更相为命之状。

第二段:明写感激朝廷之情,实诉 屡不奉召苦衷。

第三段:喻之以孝道之大义,明降臣之不矜名节。

第四段:解决忠孝两全矛盾,提出愿乞终养请求。

先陈往日苦情

再陈现今后陈孝情、畏情

后陈日后之忠情

博得同情

打动真情

消除疑情

精心布局

纵观全文,李密是如何解决这个千古难题的?

1.严密的逻辑:揭示矛盾——分析矛盾——解决矛盾

动之以情

晓之以理

示之以忠

精心布局,环环相扣,出于情,归于理,陈情于事,寓理于情。

内容 梳 理

第一段:自诉家境困顿多舛,祖孙更相为命之状。

第二段:明写感激朝廷之情,实诉 屡不奉召苦衷。

第三段:喻之以孝道之大义,明降臣之不矜名节。

第四段:解决忠孝两全矛盾,提出愿乞终养请求。

先陈往日苦情

再陈现今后陈孝情、畏情

后陈日后之忠情

博得同情

打动真情

消除疑情

精心布局

叙孝情

表忠情

祖母情深似海

圣上恩重如山

忠孝两难的矛盾境地

找依据

释误会

“以孝治天下”

“岂敢盘桓 有所希冀”

先尽孝

后尽忠

庶刘侥幸 ,保卒余年

纵观全文,李密是如何解决这个千古难题的?

1.严密的逻辑:揭示矛盾——分析矛盾——解决矛盾

乞矜愍

陨首结草

动之以情

晓之以理

示之以忠

除了严谨的逻辑外,从语言特色角度赏析。

1.饱含真情。文章简洁生动、真挚朴实。写自己的遭遇和对祖母尽孝的情感,如倾吐肺腑,没有一点藻饰、做作或夸张,于朴实中见至真、至美、至善。

2.融情于事。强烈的感彩是作者说服晋武帝的重要因素,但作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对晋武帝的忠诚之心,也是以充满情感的笔调来写的。

3.形象生动、自然精粹的语言。本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈散交用,但语言却决不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑流出,丝毫不见斧凿痕迹。文章语言如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象等都十分生动形象,如在眼前。

4、陈辞婉曲,屈伸适宜。本文语言既有委婉含蓄、卑己敬人、也有直陈利弊。如:不说“父死”,而说“慈父见背”,不说“母亲改嫁”,而说“舅夺母志”;又如“猥以微贱”“犬马怖惧”“伏惟”等,以典雅谦恭的语言,恳切真挚的语气,多方面表明自己的心迹。

“陈”的方法:融理于情,融情于事,朴素细腻,曲折委婉(或以情动人)

文笔简洁流畅,语言生动形象,叙事婉转亲切,文章情透纸背。

《古文观止》认为本文“至性之言,自尔悲恻动人”。谈谈你的阅读体会。

明确:《古文观止》的评语,点出本文抒情真实自然(“俱从天真写出,无一字虚言驾饰”)的特色。作者在文中所陈之情,包括以下三个方面:一是因处境狼狈而产生的忧惧之情,二是对“诏书切峻,责臣逋慢”的畏惧情绪,三是对祖母刘氏的孝情。正因为作者所写的都是“至性之言”,所以才会产生“悲恻动人”的效果。

文中的孝表现在哪里?你如何看待李密的“孝”?1、臣侍汤药,未曾远离 2、以供养无主,辞不赴命 3、刘日薄西山,奄奄一息,不能为远 4、庶刘侥幸,保卒余年

作者比较真实地写出了自己的境遇和终养祖母的愿望,这种在长期艰难生活中培养和发展起来的骨肉之情,在利欲熏心、尔虞我诈的封建统治阶级中,应该说是少有的,因而是可贵的。

假设你是晋武帝,李密在此提出终祖母的请求,你能不能用一两句话就把他驳得哑口无言?晋武帝可能会说,既然你要终养祖母以尽孝心,为什么在蜀汉你又出来做官呢?尔既须终养祖母,为何出仕伪朝?

因此,李密深知这正是矛盾症结所在,这段历史是不能回避的,只能剖明自己心迹:一、仕伪朝“本图宦达,不矜名节”。

二、在圣朝“宠命优渥,岂敢盘桓”让晋武明白自己的忠心。三、祖母人命危浅,朝不虑夕。

第一段:说家境闵凶,显祖孙相依为命的情状;第二段:感朝廷恩命,示祖母供养无主的苦衷;第三段:晓圣朝孝治,言降臣盘桓废远的处境;第四段;释忠孝矛盾,提愚诚共鉴终养的请求。

1、述身世的孤苦,突出祖母“躬亲抚养”之恩和除却自己再无旁人照料祖母的困境,博得同情和体谅,为不能应诏造势;2、讲“进退狼狈”,再次博得同情和体谅,在感情上为辞诏进一步铺垫;3、借感激皇恩表明自己辞诏并非“不与当朝合作”,消除嫌疑,为成功辞诏化解阻碍;4、以承诺将来再表效忠之心,以博皇上“放心”和“欢心”,为成功辞诏再加一码。

赏析语言 《古文观止》评论《陈情表》的语言,说它“至性之言,悲恻动人。”有人说,《陈情表》的语言是有形的,有声的;读《陈情表》你可以看到李密形影相吊的孤寂,看到祖母奄奄一息的悲恻,看到帝王微笑背后的恼怒,看到作者诚惶诚恐的怖惧……;你还可听少年的无助哀叹,老人病中无奈的呻吟,孝子恳切的哀告,帝王严厉的呵斥……

说的艺术

亚里士多德说:“只有在适当的时候,对适当的事物,对适当的人,在适当的时机下,以适当的方式发生的感情,才是适度的最好的感情。”作者正是运用了最恰当的抒情方式,终于打动了晋武帝,使他看了表章后说“士之有名,不虚然哉”,“乃停诏”,允其不仕。

本文是从何一步步说服晋武帝的?

严密的逻辑,真实的理由,真切的感情在层层推进中得到清楚的表现,陈述委婉得体,章法曲折严谨。

——《丽泽文说》曾指出:“文章贵曲折斡旋。”

精心布局,环环相扣,出于情,归于理,陈情于事,寓理于情。

背景补充:

1、魏武帝阅其表后,赞曰:“士之有名,不虚然也。”停诏,允其侍祖母,后出仕。且赐奴婢二人,使郡县供其祖母奉膳。

2.后祖母刘氏死,李密方入京任太子洗马,出为温县令,官至汉中太守。在温县为官时,他曾与人书曰:“庆父不死,鲁难未已”,差一点被人举报。后来他在汉中勉县倡建武侯祠,某天酒后赋诗:“人亦有言,有因有缘。官中无人,不如归田。明明在上,斯语岂然。”激怒晋武帝,免官回乡。李密曾言:“吾独立于世,顾影无俦;然而不惧者,以无彼此于人故也。”

3. 著名历史学家杨伯峻在《经书浅谈》中指出:“现在只谈东晋孝武帝这个人,他十岁死了父亲,便不哭丧,还说什么‘哀至便哭’。他在位时,权柄他一人掌握;却饮酒好色,贪得无厌,卖官鬻爵,流毒人民…..还宣讲什么《孝经》作什么《孝经讲义》?由此可见,统治者之讲《孝经》,为《孝经》作解说,都不过是骗人的把戏罢了。”

我独自立于人世,自顾其影而没有伴侣,但我却心无恐惧,就是因为我对别人没有厚此薄彼的缘故。

我独自立于人世,自顾其影而没有伴侣,但我却心无恐惧,就是因为我对别人没有厚此薄彼的缘故。

思考互动6:

有人认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?

通过诵读全文,我们可以感受到李密对祖母的浓浓深情。

最后一段,李密首先从年龄上强调——尽忠陛下来日方长,侍奉祖母时日不多;并极力表白——赡养祖母之心,天地可鉴;最后发誓——愿结草衔环,报答皇帝准许之恩。

总之,这份孝心是发自内心的真情,一往情深,感人肺腑,绝不是故意寻找的借口。

《祭十二郎文》是韩愈为侄子韩老成(十二郎)写的一篇祭文,表达了对骤然逝去的侄儿的深切怀念和无限痛惜之情。

拓展诵读

呜呼!汝病吾不知时,汝殁吾不知日,生不能相养于共居,殁不得抚汝以尽哀,敛不凭其棺,窆(biǎn)不临其穴。吾行负神明而使汝夭,不孝不慈,而不能与汝相养以生,相守以死;一在天之涯,一在地之角,生而影不与吾形相依,死而魂不与吾梦相接,吾实为之,其又何尤!彼苍者天,曷其有极!自今已往,吾其无意于人世矣!

——《祭十二郎文》

此段文字乃作者放声长号之语,多用排句,情绪激宕,一气呵成。这一切从肺腑中流出,具有震撼人心的力量。

孤苦伶仃:形容孤单困苦,无依无靠。孤苦:没有依靠,生活困苦。伶仃:孤独

茕茕孑立:形容孤苦伶仃,无依无靠。茕茕:孤独无靠的样子。立:孤单单地呆着。

形影相吊:只有自己的身体和影子互相安慰,形容十分孤单。形:身体。吊:慰问。

日薄西山:太阳快要落山,比喻人衰老临近残废或事物腐朽即将灭亡。薄:迫近。

气息奄奄:气息微弱,形容快要断气的样子。气息:呼吸时进出的气。奄奄:气息微弱的样子。

皇天后土:指天和地。古人认为天地能主持公道,主宰万物。~,实所共鉴,有渝(改变)此盟,神明殛(jí杀死)之。

人命危浅:形容寿命已经不长,即将死亡。人命:寿命。危:危险。浅:不久,时间短。

朝不虑夕:早晨不能考虑晚上会怎样,情势危急,随时都可能发生变故。

乌鸟私情:古时传说小乌能反哺老乌。比喻侍奉尊亲的孝心。

下列成语使用不恰当的一项是

A. 一个远涉重洋、寄身美国、茕茕孑立的中国弱女子,要控告有钱有势的美国地头蛇是何等艰难!

B. 在已经气息奄奄的暮年,他坐在公园的石凳上沉思往事,突然发现自己所崇拜的偶像不过是个华而不实自私自利的小人。

C. 当一名人质实在是太累了,太紧张了,太朝不虑夕了。

D. 孤苦伶仃的石家母子,冒着生命危险,把这把七星刀一直保存到解放。

“气息奄奄”中“奄奄”是气息微弱的样子,指人生命垂危,即将断气。用于此处不合语境,应改为“日薄西山”,用日落比喻人的寿命将终,修饰“暮年”恰当。

B

见

慈父见背

二州牧伯所见明知

亲

躬亲抚养

外无期功强近之亲

薄

日薄西山

门衰祚薄

当

死当结草

当侍东宫

代“我”“自己”,助词

被动

亲自

亲戚,名词

迫近,动词

微薄,少,形容词

应当,副词

任,充当,动词

行

行年九岁

九岁不行

夙

夙遭闵凶

受命以来,夙夜忧叹

拜

拜臣郎中

谨拜表以闻

矜

犹蒙矜育

不矜名节

于

州司临门,急于星火

是臣尽节于陛下之日长

经历,动词

走路,动词

早时,名词

早晨,名词

授予官职,动词

奉,上,动词

怜惜,动词

看重、推崇,动词

比,介词

对于,介词

特殊句式

判断句:

非臣陨首所能上报

实为狼狈

被动句:刘夙婴疾病

省略句:举臣秀才 拜臣郎中 除臣洗马

具以表闻

倒装句:急于星火 是以区区不能废远

感谢观看

《陈情表》

李密

学习内容

1、作者简介

2、文体知识

3、创作背景

4、全文赏析

导入:

《韩诗外传》卷二记载:“楚昭王使石奢为理道,有杀人者追之,则父也。奢曰:‘不私其父非孝也,不行君法非忠也。’于是刎颈而死。”

为忠臣不得为孝子,为孝子不得为忠臣。面对这个千古难题,李密是如何解决的?

读诸葛孔明《出师表》而不堕泪者,其人必不忠;

读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝;

读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。

——赵与时《宾退录》

读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。(后人续)

中华第一孝

一往情深深几许?

深山夕照深秋雨。

——纳兰容若

君臣之义

祖孙之情

叔侄之爱

文体介绍

“表”是中国古代臣子向帝王上书陈情言事的一种特殊文体

我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时统称“书”。汉代,这类文字被分为四个小类,即章、奏、表、议。

章以谢恩,奏以弹劾(揭发别人),

表以陈情,议以执异(表示不同主张)。 ——《文心雕龙》

此外,专议朝政的文章也统称“表”。“表”的基本特征是“动之以情”。

这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某常诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。

另外“疏”:逐条陈述,是古代大臣进言陈事、议论朝政的一种文书。

陈情表

陈述、禀报

隐情、衷情

奏章

是谁陈情?

向谁陈情?

为何陈情?

陈什么情?

怎样陈情?

作者简介:

李密(224年-287年),字令伯,西晋犍为武阳(今四川彭山)人。晋初散文家。

幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬乡里。师事当时著名学者谯周,博览五经,尤精《春秋左传》。

初仕蜀汉为尚书郎,后主刘禅的郎官。屡次出使东吴,极有才辩。

公元263年,司马昭灭蜀汉,李密成了亡国之臣。蜀亡后,晋武帝多次征召,他以祖母年老多病,无人奉养,上《陈情表》辞不赴召。

祖母死,密出仕晋朝,历任太子洗马、尚书郎、河内温县令、汉中太守等职。因怀怨赋诗,得罪权贵,遂免官。后老死于家中。

是谁陈情?

向谁陈情

公元263年,曹魏灭蜀,时司马昭为曹魏权臣,号晋王;公元265年晋武帝司马炎(司马昭之子,为人阴险多疑)继承父亲司马昭的晋王位,数月后靠野蛮杀戮废魏帝曹奂自立为帝,建立了西晋王朝。

晋武帝为什么要这样重用李密呢?

第一,当时东吴尚据江左,为了减少灭吴的阻力,收笼东吴民心,晋武帝对亡国之臣实行怀柔政策,征兆蜀汉旧臣到洛阳任职,以显示其宽厚之胸怀。

第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。李密则向晋武帝上此表“辞不就职”

为何陈情

李密以文学见称,曾多次出使东吴,历职郎署的李密当然被列为笼络对象。然而,李密

一要供养祖母。

二、李密是蜀汉旧臣,对蜀汉则是念念于怀。“忠臣不事二君”。况且他还认为汉主刘禅是一个“可以齐桓”的人物,对于晋灭蜀汉是有一点不服气的。

三、司马氏是以屠杀篡夺取得天下,内部矛盾重重。伴君如伴虎,李密以一亡国之臣,对晋武帝又不甚了解,盲目做官,安知祸福。对出仕新朝就不能不有所顾虑,不是不想做官,而是此时此刻不宜做官,暂存观望之心了。

不幸的是他的这种想法,被晋武帝多少察觉到了,因此“诏书切峻,责臣逋慢”。

《古文观止》收录了《陈情表》,认为它是“至性之言,自尔悲恻动人”

李密是如何应对这种危机?

《古文观止》收录了《陈情表》,认为它是“至性之言,自尔悲恻动人”

至性:诚挚纯厚的性情。 自尔:自然悲恻:悲痛

诵读课文:在陈情过程中,让我们一边感受他的辩才,一边体会感受李密的悲恻。

【第一段】臣密言:臣以险衅(xìn),夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。

1.以:因为。

险衅:艰难祸患,指命运不好。险,坎坷。

衅,祸患。②衅,古代的一种祭祀仪式,用牲畜的血涂在所祭的器物上。

③(挑衅:事端争端祸端)

2.夙,早年。闵,通"悯",指可忧患的事(多指疾病死丧)。闵凶,忧患凶丧之事。

3.见背:弃我而去,指尊长去世。

﹝行年〕年岁,年龄。(经历过的年岁)行,经历。

4.夺:强行改变 ﹝愍〕怜惜。 躬:亲自。

5.﹝不行〕不会走路。这里形容柔弱。 零丁:孤独的样子。

﹝成立〕成人自立。

译文: 臣李密上言:臣因命运不好,小时候就遭遇了不幸。生下来刚六个月,慈父便弃我而去;到四岁时,舅父又强迫母亲改变守节的志向(逼她改嫁)。祖母刘氏,可怜臣幼年丧父又身体虚弱,亲自抚养(臣)。臣小时多病,九岁还不能走路,伶仃孤苦,直到成人自立。

悯:形声字,从心闵声。本义,动词,怜悯。又引申义:(1)形容词,忧愁;烦闷。(2)形容词,哀伤。

愍:形声字,从心敃声,本义,名词,忧患;痛心的事。引申义:(1)动词,怜悯;哀怜。(2)动词,爱抚;抚养。

祚①<名>福;福分。《陈情表》:“门衰祚薄,晚有儿息。”

②<动>赐福。《论衡·艺增》:“天地祚之,子孙众多。”

③<名>皇位。班固《东都赋》:“往者王莽作逆,汉祚中缺。”

④<名>年岁。曹植《元会》:“初岁无祚,吉日惟良。”

C.践祚:特指皇帝登临皇位,类似用语现象很多,例如:践阼、践极、践统、践位、践国、践帝、践政、践袭、践莅、践事等等。

答案.C践政、践莅:当政在任之意。践事:供职、充役之意。践袭:蹈袭,沿用之意

既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期(jī)功强(qiǎng)近之亲,内无应门五尺之僮,

5.﹝鲜〕少。这里是“没有”的意思。

﹝门衰祚薄〕家门衰微,福分浅薄。祚,福分。

﹝儿息〕子嗣。 息,子女。 【息男】亲生儿子。【息女】女儿。

6.外,指自己一房之外的亲族。古代以亲属关系的远近确定丧服和服丧的时间。期,穿一年孝服的亲族。功,穿大功服(九个月)、小功服(五个月)的亲族。这都指关系比较近的亲属。强近,勉强算是亲近的。

7.﹝应门〕指守候和应接叩门。 ﹝五尺之僮〕指儿童、小孩子。

僮:①未成年人②奴仆。

译文: (臣)既没有伯叔,也没有兄弟,家门衰微而福分浅薄,很晚才有儿子。在外面没有什么近亲,在家里又没有照管门户的小童,

11.下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)A.贾竖,与“竖子”“陬生”同为秦汉时骂人之语,文中称秦将为“贾竖”,含有贬义。B.“独韩信可属大事”与“举匏樽以相属”(《赤壁赋》)两句中的“属”字含义相同。C.“诸侯期不至”与“期年之后”(《邹忌讽齐王纳谏》)两句中的“期”字含义不同。D.子房,是张良的字。古时称字是出于对人的礼貌,即使贵为天子的刘邦也称张良为子房。

11.本题考查学生理解文言实含义及识记古代文化常识的能力。

A.正确。

B.“含义相同”错误。属:委任,托付;劝酒,敬酒。句意:只有韩信可以委任大事。/举起杯盏相互敬酒。

C.期:约定时间;满一年。句意:诸侯们到了约定的时间还没到。/满一年之后。D.正确。故选B。

文言常识

期,穿一年孝服的人。功,按关系亲疏又分大功和小功。大功,服丧九个月的亲族;小功,服丧五个月的亲族。 期功”亦用以指五服之内(关系较近)的宗亲。

丧礼五服

“五服”共分为五类,这五类分别是:

第一类,称斩衰(衰通“缞”cuī)。是最重的丧礼,一般适用于子女为父母(包括继母),着粗麻布衣服,不缝边,手拿哭丧棒(父以竹,母以桐)脚穿草鞋,丧期三年。

第二类,称齐衰zīcuī ,分为四等:

1.齐衰杖期。粗麻衣缝边,执削杖,丧期一年。适用于夫为妻;

2.齐衰不杖期。手不执杖,其余同上。适用于孙为祖父母、侄为伯叔父母、出嫁女为父母、男子为兄弟;

3.齐衰五月。适用于曾孙为曾祖父母;

4.齐衰三月。使用于玄孙为高祖父母。

第三类,称大功。衣用熟麻布,白色,丧期九月。适用于为堂兄弟、未嫁堂姊妹、已嫁姑及姊妹,以及已嫁女为伯叔父、兄弟

第四类,称小功。衣用较粗熟布,丧期五月。适用于伯祖、叔祖、堂伯叔父、从堂兄弟。

第五类,称缌sī麻。衣用精细熟麻布,丧期三月。适用于外祖父母、岳父母、表兄弟。

亲属关系超过五代,不再为之服丧,叫做出服,也叫出五服。

期功,古代丧服的名称。古代以亲属关系的远近定制服丧的轻重。

五服,是由父系家族组成的中国古代社会,以父宗为重。其亲属范围包括自高祖以下的男系后裔及其配偶,即自高祖至玄孙的九个世代,通常称为本宗九族。

“五服”有4种含义:

古代王畿外围,以五百里为一区划,由近及远分为甸服、侯服、绥服(一曰宾服)、要服、荒服,合称五服。服,服事天子之意。《书·益稷》:“弼成五服,至于五千。”孔:“五服,侯、甸、绥、要、荒服也。服,五百里。四方相距为方五千里。”又周称侯、甸、男、采、卫为五服。见《书·康诰》。

古代天子、诸侯、卿、大夫、士五等服式。

古代以亲疏为差等的五种丧服。

谓高祖父、曾祖父、祖父、父亲、自身五代。

第二代:一世孙,儿子。

第三代:二世孙,称呼为孙(孙子)。

第四代:三世孙,称呼为曾孙。

第五代:四世孙,称呼为玄孙。

朝廷官员在位期间,如若父母去世,则无论此人担任何官何职,从得知丧事的那一天起,必须辞官回到祖籍,为父母守制二十七个月,这叫丁忧。

1.丁忧:“丁忧”指遭逢父母的丧事,也称“丁艰”。后多专指官员居丧。丁母忧(母亲的丧事),丁父忧

丁外艰,旧指父丧或承重祖父之丧 。丁内艰,即丁母忧,旧指母丧。

丁忧期间,丁忧的人不准为官,如无特殊原因,国家也不可以强招丁忧的人为官。

2.夺情:因特殊原因国家强招丁忧的人为官。

3.起复:①古代官吏遭父母丧,守制未满期而应召任职。明清两代专指服父母丧期满后重新出来做官。

②指官吏革职后重新被起用。

4.服阕(止、息):守丧期满除服。

9.官员遇父母亡故,一般均解除官职,守丧三年,期满后起复,称为丁忧。(√) [拓展] “丁忧”又称“丁艰”,古代指父母之丧。古制父母死后,子女要在家守丧三年,不做官,不婚娶,不赴宴,不应考,以尽孝道。 10.(2017·全国卷Ⅰ)母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧。(√) 11.“起复”“夺情”都是指古代官员守丧期满后,被重新起用,回到原职。(×) [拓展] “起复”是指起用了丁忧未满之人,或是降职、革职之后重被任用;“夺情”是指官员丧服未满而朝廷强令出仕。明清两代,官员守孝期满而起用叫“起复”;而丁忧期间,朝廷或官府有重要政务需要守孝者回去供职的,则称“夺情”。

茕(qióng)茕孑(jié)立,形影相吊。//而刘夙婴疾病,常在床蓐(rù),臣侍汤药,未曾废离。

8.﹝茕茕孑立〕孤单无依靠地独自生活。茕茕,孤单的样子。孑,孤单。

9.﹝形影相吊〕身体和影子互相安慰。吊,安慰。

﹝夙婴疾病〕早已疾病缠身。婴,缠绕。

10.﹝蓐〕草垫子。 废离:停止侍奉而离开(祖母)

译文:(臣)孤单无靠地独自生活,(只有自己的)身体和影子互相安慰。而祖母刘氏早已疾病缠身,经常卧床不起,臣侍奉她服用汤药,从来没有停止(侍奉)而离开过她。

1.在陈情过程中,李密悲恻体现在“夙遭闵凶”,作者究竟有哪些“闵凶”

答:父丧母嫁,少多疾病,内外无亲(门衰祚薄) ,祖母卧病。

2.围绕“闵凶”,作者的叙述角度、层次是怎样的?陈说一家不幸,其目的何在?

陈:孤苦之情 祖母情深似海

横:家庭环境(外、内)

既无——伯叔 终鲜——兄弟 晚有——儿息

外无——期功强近之亲

内无——应门五尺之僮

品析:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。故不能“废远”,为下文“祖母无臣,无以终余年”张本。

纵:时间顺序(生孩六月——至于成立)

六月:慈父见背 四岁:舅夺母志

少:多疾病 九岁:不行

品析:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。年迈的老人带着一个孤苦无依的孩子,艰辛劳苦不言而喻。为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。

(5)如何陈情?

李密先自诉家庭的悲惨情况,让晋武帝一开始就落入寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚的凄苦悲凉的氛围之中。

先动之以情,后晓之以理。

1.有意提起家里人少,所以只能自己奉养祖母。(否则为何隔辈奉养?)

2.先示弱会让人放掉戒心,若先说理,会让人生疑。

本段主要通过陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形,力图博得晋武帝的同情。

仅仅有第一段的悲苦说辞,能够打动阴多疑的晋武帝吗?

晋武帝会不会认为这是他为保留名节坚持不仕的托辞吗?

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。//既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。//而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

4.语言特点及作用是什么?

答:①多用四字骈句:简洁凝练,语势连贯紧凑短促,行文通畅,灾祸接踵而来。

②以白描手法见情感的朴素、真挚。

③对偶句:语气铿锵有力,语意简洁凝练,朗朗上口,感情倍感热切,更具说服力。如“外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮”, 内外对举,都强调一个“无”字,把自己举目无亲,后代尚小,无人终养祖母的困苦境地形象生动表现出来了,让人觉得急切而无可置疑。

④委婉含蓄。如:不说“父死”,而说“慈父见背”,不说“母亲改嫁”,而说“舅夺母志”

作用:极尽渲染、以情动人,让晋武帝化严为慈,由恼怒峻责化为同情怜悯。

第一段:1.有意提起家里人少,所以只能自己奉养祖母。(否则为何隔辈奉养?)2.先示弱会让人放掉戒心,若先说理,会让人生疑。

两世单传,人丁稀少,母孙二人,相依为命。

细节描写

茕茕孑立,形影相吊;夙婴疾病,常在床褥。

C、哪些语句可见祖孙的相依为命?哪些词语直接写其凄苦?

相依为命:

零丁孤苦——靠祖母之悯惜、抚养(照应“臣无祖母无以至今日”)

夙婴疾病——靠孙子侍汤药(照应“祖母无臣,无以终余年”)

凄苦:

零丁孤苦、茕茕孓立、形影相吊等词语生动地表现其孤苦之情状,令人读而生悲。

作者陈说一家不幸,其目的何在?

答:让武帝对自己由恼怒峻责化为同情怜悯。

(三)试用简练的语句概括本段内容。

答:本段主要通过陈述家庭不幸和祖母相依为命的情形,力图博得晋武帝的同情。

仅仅有第一段的悲苦说辞,能够打动阴多疑的晋武帝吗?

晋武帝会不会认为这是他为保留名节坚持不仕的托辞吗?

第二段:逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉。|后刺史臣荣举臣秀才。|臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。

1.逮,及、至。(等到:迨、逮、及、比、洎) 奉,承奉。 圣朝,指晋朝。

2.沐浴,这里指承受恩泽。清化,清明的教化。

3.﹝察〕经考察后予以推举。

孝廉:汉代所设荐举人才的一种科目,推举孝顺父母、品行方正的人。晋时仍保留此制。

4.刺史,州的最高行政长官,这里指益州刺史。

5.﹝秀才〕汉代所设选拔人才的一种科目,推举优秀人才。晋时仍保留此制。

与科举考试的“秀才”不同。

茂才和秀才同义,东汉时为了避讳光武帝刘秀的名字,将秀才改为茂才。

6.主,主事的人。 拜,授官。郎中,尚书省的属官。

7.﹝除〕授官。 ﹝洗马〕即太子洗马(冼马),太子的侍从官。古代官名,秦始置。汉时亦作“先马”。秦汉时为太子的侍从官,出行时为前导,故名。

译文:到了当今圣朝,(臣)浸润在清明的教化中。从前太守逵察举臣为孝廉,后来刺史荣又推荐臣为秀才。臣因为(一旦外出做官)供奉祖母之事没人来做,(所以)辞谢而未接受任命。(陛下)特地颁下书,任命臣为郎中,不久又蒙受国家恩典,任命臣为太子洗马。

文言常识

察举制

我国古代选拔官吏的一种制度,它确立于汉武帝元光十年(公元前134年)冬。察举制不同于先秦时期的世袭制和隋唐时建立的科举制。它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

考察名目:“孝”、“廉”、“贤良方正”、“贤良文学”、“秀才”等

2.“后刺史臣荣举臣秀才”一句很奇怪,秀才不是通过考试才能取得资格的吗?

明确:这时候的“秀才”和科举制度时的秀才完全是两回事。汉魏两晋时的“秀才”和“孝廉”都是由地方推举,所谓“乡举里选”,实际上是地方官说了算,不需要考试。

晋朝实行九品官人法,设专门的官员(中正)来考察人才,选拔后备官员;同时仍然实行“察举”,由地方官推荐。通过考试来选拔人才的所谓“科举”,乃是隋唐以后新有的制度。

现在人们提到的“秀才”一般指明、清科举制度下知识分子的一种身份,要经过考试(县试、府试,统称童子试)才能取得。

猥以微贱,有两种解释:

1、猥,辱,自谦之辞.以:介词,凭借.微贱:形容词作名词,卑贱低微的身份.整句译为:我凭借卑贱低微的身份.

不堪如我

2、猥:鄙陋.以:表并列.整句解释为:见识浅鄙而又身份卑微.

猥(wěi)以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。|臣具以表闻,辞不就职。//诏书切峻,责臣逋(bū)慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。

1.﹝猥〕谦辞,辱。(鄙)

“先帝不以臣卑鄙,~自枉屈,三顾臣于草庐之中”

以:介词,凭借。 微贱:形容词作名词,卑贱低微的身份.

2.当:担当。 东宫,指太子,太子居东宫。

3.陨首,头落地,指不惜性命。

4.闻,使上闻、报告。以表具闻 ﹝切峻〕急切严厉。

5.﹝逋慢〕有意拖延,怠慢上命。逋,逃避。 慢,怠慢、轻慢。

6.﹝郡县〕指郡县的官员。 ﹝州司〕州官。 ﹝星火〕流星。

译文:臣凭借卑贱低微的身份,承担侍奉太子的职务,(皇上的恩遇)实在不是臣用生命所能报答的。臣(把自己的苦衷)在奏表中一一呈报(臣通过上表仔细陈述让您听到我的想法),辞谢而不去就职。(不料)诏书(又下)急切严峻,责备臣有意回避、怠慢上命。郡县长官逼迫,催臣上路;州官登门催促,急迫过于流星。

臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

1.﹝日笃〕一天比一天沉重。笃,病重。

2.苟顺:姑且迁就。 告诉,申诉(苦衷)。

3.﹝狼狈〕形容进退两难的窘状。

译文:臣想接受诏命赶路(就职),但刘氏的病一天比一天沉重,想姑且迁就私情,但申诉(苦衷)不被许可:臣目下实在是进退两难,处境窘迫。

笃 论议浅而不笃。

《答韦中立论师道书》:“仆道不笃,业甚浅近。”

我的道德修养不深,学识非常浅薄。

上顺下笃

对上顺从,对下厚道

② 《礼记·中庸》:“明辨之,笃行之。”

③ 《陈情表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”

④ 《南史》:“盖由时主儒雅,笃好文章。”

这是由于当时君主本人儒雅,酷爱文学。

①<形>厚,深厚。

<形>坚定。

忠诚;厚道。

<形>(病)重。

<副>很;非常。

笃①<形>厚,深厚。论议浅而不笃。

《答韦中立论师道书》:“仆道不笃,业甚浅近。”

我的道德修养不深,学识非常浅薄。

忠诚;厚道。 上顺下笃

对上顺从,对下厚道

②<形>坚定。《礼记·中庸》:“明辨之,笃行之。”

③<形>(病)重。《陈情表》:“臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。”

④<副>很;非常。《南史》:“盖由时主儒雅,笃好文章。”

这是由于当时君主本人儒雅,酷爱文学。

质疑解析

第二段中哪些地方可以体现新晋对蜀汉旧臣李密的殷切起用?李密又是如何应对的?

晋对李(征召) 李对晋(回应)

察臣、举臣 供养无主 辞不赴命

拜臣、除臣 具以表闻 辞不就职

(郡-州-朝廷) 责臣、催臣 刘病日笃 进退两难

明确提出忠孝难以两全的难题,婉言拒绝朝廷的恩遇。

官职越来越大

杜甫最羡慕最期待自己能被三顾茅庐

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉。后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

1.本段分几个层次 各自写了什么

第一层重点叙朝廷征召之殷; 第二层重点写自己进退两难的境地。

2.本段哪些地方体现新晋对蜀汉旧臣李密的任用?

前太守臣逵察臣孝廉

后刺史臣荣举臣秀才

诏书特下,拜臣郎中

寻蒙国恩,除臣洗马

郡-州-朝廷:诏、责、逼、催

时间:逮、前、后、寻

征召、官职:察、举、拜、除、当;

孝廉、秀才、郎中、洗马

(“孝廉”“秀才”是荐举人才的科目,

所以用“辞不赴命”;

“郎中”“洗马”是官职,所以用“辞不就职”)

忠孝难以两全 进:无以报答祖母的养育之恩

退:无以报答朝廷的知遇之情

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉。后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

3.面对晋武帝的重用,李密是如何应对?

答:一方面感激朝廷知遇之恩

a.猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。(自黑、感恩、表忠心)

b.先郡,次州,后朝廷,可见征召级别越来越高,表达作者的感恩戴德之情。

(列举朝廷对自己的重视)

一方面又提出自己的苦处

供养无主,辞不赴命;欲奉诏奔驰,刘病日笃;“欲苟顺私情,则告诉不许”

(博得武帝的同情。)

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉。后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

语言特色

①多用四字短句,简洁凝练,语势连贯紧凑短促,行文通畅,写出皇帝的提拔接连不断以及自己不赴任后事态严重、紧迫。

②对偶句:“前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才”

前后对举,恰当地表达了自己深受圣朝恩宠的感激。

③比喻句:州司临门,急于星火。 “急于星火”用比喻形容情势紧迫。

形象生动,感情浓烈,富有感染力。

④语言的得体和机智,情真恳切。如:奉”“沐浴”,称颂朝廷,并表感恩之情,可见语言的得体和机智。

"奔驰"二字形象地写出了作者欲赴任就职以报答君恩的焦急心情,切合亡国旧臣身份。

“臣之进退,实为狼狈",这几句情真意切而含蓄精当的叙述,既含蓄地抚慰了皇帝的愤怒,又直率地表现出自己基于孝心的为难,合情人理地把自己不就征辟的理由暗示出来。

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,|况臣孤苦,特为尤甚。//且臣少仕伪朝,历职郎署,|本图宦达,不矜名节。

1.伏惟:俯伏思量,旧时奏疏、书信中下级对上级常用的敬语。

2.﹝故老〕元老,旧臣。 ﹝矜育〕怜惜养育。矜,怜悯。

3.﹝少仕伪朝〕年轻时做伪朝的官。伪朝,非正统的朝廷或非法政府,指蜀汉。

4.历职郎署:指曾在蜀汉官署中担任过郎官职务。

﹝郎署〕郎官的衙署。李密在蜀汉曾任郎中和尚书郎。

5.﹝本图宦达〕本来就希图官职显达。

6.矜,看重、推崇。 名节,名誉与节操。

译文:臣想到圣朝是用孝道来治理天下的,凡是元老旧臣,均受到怜惜养育,何况臣的孤苦,(情况)特别严重。再说臣年轻时曾在伪朝做官,历任郎官之职,本来就希图官位显达,并不想自命清高(并不想顾惜名誉与节操)。

矜:①挥动。臣望君之在台上也,手足矜者,此兵革之色也 。我望见您手足挥动,这就是要用兵打仗的神色。

②自夸;夸耀。不伐己功,不矜其能。

不夸耀自己的功绩,不吹嘘自己的本领。

③<形>得意;骄傲。《促织》:“虫翘然矜鸣,似报主知。”

蟋蟀昂首挺立振起翅膀得意地鸣叫着,好象给主人报捷。

④<动>庄重;自重。《论语·卫灵公》:“君子矜而不争,群而不党。”矜持 矜重。

君子庄重而不与别人争执,合群而不结党营私。

⑤注重;检点。《尚书·旅獒》:“不矜细行,终累大德。”

不顾惜小节方面的修养,到头来会伤害大节,酿成终生的遗憾。

⑥怜悯;同情。《陈情表》:“凡在故老,犹蒙矜育。”

凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育。

今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢(zhuó),宠命优渥(wò),|岂敢盘桓,有所希冀!|//但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。|臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

1.﹝过蒙拔擢〕过分地受到提拔。拔擢,提拔、擢升。

2.﹝宠命〕加恩特赐的任命。对上司任命的敬辞。 ﹝优渥〕优厚。

3﹝盘桓〕犹疑不决的样子。

﹝希冀〕这里指非分的愿望。(幸、愿、庶、唯)

4.﹝日薄西山〕太阳快要落山。这里比喻人的寿命即将终了。薄,迫近。

5.﹝奄奄〕气息微弱、将要断气的样子。 ﹝危浅〕垂危。

6.﹝更相为命〕相依为命。更相,相互。

﹝区区〕自己的私情。 远:形容词作动词,远离

译文:如今臣是卑贱的亡国之俘,极为卑微鄙陋,过分地受到提拔,荣宠优厚,怎么敢犹豫徘徊,另有所图呢?只因刘氏(已如)迫近西山的落日,气息微弱,生命垂危,朝不保夕(早晨不能想到晚上怎样。意思是随时都可能离世)。臣(如果)没有祖母,就无从(长大)以至今日;祖母(如果)没有臣的照顾,就不能尽其余生。祖孙二人,相依为命,因此(就臣)内心(而言)不能够废止(奉养)、远离(祖母)。

词类活用

躬亲抚养

刘病日笃

夙遭闵凶

猥以微贱

愿陛下矜悯愚诚

无以终余年

保卒终年

是以区区不能废远

躬亲:名词作状语,亲自。

日:名词作状语,一天天。

闵凶:形容词用作名词,忧患凶丧之事

微贱:形容词用作名词,微贱的身份

诚:形容词作名词,诚心

卒:动词的使动用法,使……终了

终:动词的使动用法,使……结束

文言常识

一、表示任职

任、征、授、拜、举、起、简、进、拔、辟、赐、选、复、仕、迁、除(左除表降级)

二、表示升官

升、陟[zhì]、擢、徙、加、提、晋、迁(升级、降级、平调三种情况)

三、表示降职、免职

贬、谪、出、罢、黜、放、夺、免、窜

四、表示调动

调、转、徙、改、补、累迁(多次)、出、放、入

五、表示兼职

领、判(高位兼低职)、摄、权、假(暂时代理)、行、署(代理官职)、兼(同时掌管)、知、主(无官职变动,表掌管执掌)

六、表示退休辞官

告老、请老、乞骸骨、致仕、解官、乞身、移病、谢病

还白窦固,固大喜,具上超功效,并求更选使使西域。

班超回来,向窦固禀告了出使经过,窦固十分高兴,上书朝廷详细报告班超的功劳,并请求另行选派使者出使西域。

更gēng

①<动>改正;改变;更换。《庖丁解牛》:“良庖岁更刀,割也;族庖月更刀折也。”

②<动>经历;经过。《与吴质书》:“年三十余,在兵中十岁,所更非一。”

三十多岁,在军队中十年,所经历的事不止一件

③<副>交替;交互。《活板》:“更互用之,瞬息可就。”

两块相互交替使用,很短的时间就能完成。

gèng

①<副>另;另外。《荆轲刺秦王》:“丹不忍以已之私,而伤长者之意,愿足下更虑之。”

希望您再考虑一下刚才您的建议吧”,或“希望您再想想其他办法吧”。长者:品德高尚之人

②<副>再;又。王维《送元二使西安》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

③<副>重新。《琵琶行》:“莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。”

④<副>更加;愈加。

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

李密处在二难的境地里十分被动,言辞稍有不慎,不仅达不到陈请的目的,还有可能招来杀身之祸。那么李密是如何化解矛盾,变被动为主动的呢

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。//且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!//但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

关于“以孝治天下”

“孝”的观念产生较早。“孝”字,上面为一老人,下面为一小孩。康殷说;“象‘子’用头承老人手行走。用扶持老人行走之形,以表示‘孝’。” 东汉许慎则解释说:“孝,善事父母者。从老从子,子承老也。”清段玉裁注:“《礼记》‘孝者,畜也。’顺于道,不逆于伦。是之谓畜。”这些解释虽然是从不同的角度出发,但是意思完全一样,都认为“孝”是尊敬长辈,侍老奉亲。

1、自奴隶社会后期至封建社会,历朝都注重“孝道”。早在西周王朝,统治者主张敬天、 孝祖、敬德、保民,重视尊老敬贤的教化。要求每个社会成员都要恪守君臣、父子、长幼之道:在家孝顺父母,至亲至爱;在社会上尊老敬老,选贤举能;在国家则忠于君王,报效朝廷。《礼记 礼运》也说;“何为人义?父慈、子孝、兄良、弟悌。”因此,“孝”首先是一种社会道德原则,是处理家庭中长辈和儿女间关系的准则。

2、汉代董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”的建议后,孝道由家庭伦理扩展为社会伦理、政治伦理。“以孝治天下”也成为贯彻两千年帝制社会的治国纲领。

3、为贯彻“以孝治天下”的方针,两晋统治者采取了很多措施。太始四年晋武帝有诏:“士庶有好学笃道,孝悌忠信,清白异行者,举而进之,有不孝敬于父母,不长悌于族党,悖礼弃常,不率法令者,纠而罪之。” 皇帝还亲自讲《孝经》。

孝悌观念既是中华民族代代相传的优良美德,但不可否认其中也必然杂有不正确的成份,也即后人所说的“愚忠”和“愚孝”。正确地看待孝悌观念和推崇孝道孝行,就是我们现代人应该引起注意和重视的。

李密处在二难的境地里十分被动,言辞稍有不慎,不仅达不到陈请的目的,还有可能招来杀身之祸。那么李密是如何化解矛盾,变被动为主动的呢

提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

①抓住“以孝治天下”国策纲领 孝治大道:“伏惟圣朝以孝治天下……特为尤甚。”

(治国之道-符合国法 祖孙之情-忠于私情 孝顺祖母既为私情,又合法理。)

②自陈宦历和职场追求 不矜名节:“且臣少仕伪朝……不矜名节。”

③自黑颂君。 拔擢宠优vs贱俘微陋

④祖母病笃,不能废远 更相为命 “但以刘日薄西山……是以区区不能废远。”

逻辑严谨,层次清晰,语言生动,感情真挚,很有说服力。

李密处在二难的境地里十分被动,言辞稍有不慎,不仅达不到陈请的目的,还有可能招来杀身之祸。那么李密是如何化解矛盾,变被动为主动的呢

提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

①抓住“以孝治天下”国策纲领 孝治大道:“伏惟圣朝以孝治天下……特为尤甚。”

(治国之道-符合国法 祖孙之情-忠于私情 孝顺祖母既为私情,又合法理。

借孝来掩饰自己的观望之意,从而解除晋武帝的疑忌之心,理由充足且冠冕堂皇。)

②自陈宦历和职场追求 不矜名节:“且臣少仕伪朝……不矜名节。”

李密最担心晋武帝怀疑他哪一点? 坚守名节。

(古代士大夫崇尚一种观念“忠臣不事二君”,魏晋文人名士尤其看重气节。“竹林七贤”为了保持自身高洁,或隐居竹林,或放浪形骸,或醉酒避难,或直面死亡。)

③自黑颂君。 拔擢宠优vs贱俘微陋

④祖母病笃,不能废远 更相为命 “但以刘日薄西山……是以区区不能废远。”

逻辑严谨,层次清晰,语言生动,感情真挚,很有说服力。

1.“臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节,今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀?”文中几次说到类似的意思,作者为什么要说这些贬低自己的话?是不是有什么言外之意?

明确:李密这些话都是真话,而且也是非说不可的。古代的名士在政权更迭之际往往被逼表明政治态度,并与统治者合作,否则往往会被认为别有用心,招来杀身之祸。在晋王朝建立的前后,掌权的司马氏更是以此为由杀戮名士。为了防止可能产生的误会,他确有必要郑重声明,自己并不是讲究什么名节,完全是因为祖母尚在,需要照顾。

李密本是蜀汉的官员,历任州从事、尚书郎、大将军主簿、太子洗马等职,晋王朝建立后,鉴于他是著名的孝子,多次请他出来当官,先征为郎中,泰始三年(公元267年)又征为太子洗马。他却因要为祖母养老送终而一再推辞。这样很容易被误解为不肯与新兴的晋王朝合作,“有所希冀”,那就很危险了。

事实上在李密一再推辞任职之后,已经出现了“诏书切峻,责臣逋慢,郡县逼迫,催臣上道,州司临门,急于星火”的严重局面。颇有政治经验的李密怎会不知?所以赶紧上表陈情,恳切地再三声明自己之所以一再推辞的理由,以免遭杀身之祸。

第三段:伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。//且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!//但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

品味语言

1.比喻:刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。

效果:以落日喻人命,刻画了祖母苍老多病的形象,融入浓烈的抒彩,能极大地引发读者的同情;“朝不虑夕”虽是夸张却给人无可置疑的真实;再加上四字骈句,有诗一般的韵律,如泣如诉,读之无不令人动容泣下。

2.对偶:臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

效果:“臣”与“祖母”对举,突出一个“无”字,强调自己与祖母相依为命的现实。

3.四字短句:如“日薄西山”“气息奄奄”“人命危浅”“朝不虑夕”“更相为命,……”,一组四字句,皆出于至孝之心,感人至深

4.语言委婉、流畅、诚恳。“至微至陋”“岂敢”等词委婉动人,至为恳切。

特点:此段中反复表明心迹,叙说衷曲,解释不能“废远”的原因,情辞恳切。

归纳段意:

本段提出以孝治天下的治国理念,陈述自己的从政经历和人生态度,并强调自己的特别处境,进一步打消晋武帝的疑虑,求得体恤。以“孝治”大理为依据,明确提出“辞不复命”的原因。

第四段:臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。|臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。

1.﹝乌鸟〕乌鸦。传说乌鸦能反哺其母,常比喻孝亲之人。

2.﹝愿乞终养〕希望求得奉养祖母以终其天年。

“终养”又称“归养”,是指因亲人年老或病重而辞官侍奉。(√)

﹝辛苦〕辛酸悲苦。

3.二州牧伯:指太守逵与刺史荣。二州,指梁州和益州。牧伯,称州郡长官。

4.﹝所见明知〕明明白白知道的。见,表被动。

5.鉴,照察、审辨。

译文:臣李密今年四十四岁,祖母今年九十六岁,这样(看来)臣在陛下面前尽忠的时日(还)很长,(而)报答奉养刘氏的时日(却)很短了。(臣怀着)像乌鸦反哺一样的私情,希望求得奉养祖母到最后。臣的辛酸苦楚,并不仅仅被蜀地的百姓及益州、梁州的长官明明白白知道,天地神明实在也都看得清清楚楚。

愿陛下矜愍愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。|臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

6.﹝矜愍〕怜恤。 ﹝愚诚〕谦辞,指自己的诚意、衷情。

﹝听〕任从。这里指应许。

7.庶,希望。

8.﹝死当结草〕《左传·宣公十五年》后世用“结草”代指报恩。

9.﹝犬马怖惧之情〕这是臣子谦卑的话,用犬马自比。

﹝拜表〕上表章。

译文:祈望陛下能怜恤臣的衷情,准许臣(实现)卑微的志愿,希望刘氏能幸运地(蒙您恩典),(得以)终其余年。臣生时应当献身,死后也当结草报恩。臣怀着像犬马对(主人一样)不胜恐惧的心情,恭谨地上奏章以达天听(谨此上表禀告使您知晓)。

庶1几乎、差不多

差不多。《左传·桓公六年》:“君姑修政而亲兄弟之国,庶免于难。”

2.但愿,表示希望

3.众;多。平民;百姓。

(2)河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深广;有志建立王业的人不拒绝民众,所以能彰明他的德行。(“择”,同“释”,舍弃;“就”,成就;“却”,拒绝,推辞。每点1分,语意通顺1分,共4分)

庶几:

结草衔环:原是古代两个受恩报答的故事。比喻感恩报德,至死不忘。

结草,典故见本课注释。

衔环,古代神话小说记载:东汉杨宝救了一只黄雀,某夜有一黄衣童子来见杨宝,说:“我西王母使者,君仁爱救拯,实感成济(成全周济)。”把四枚白环给他,并对他说要让他的子孙洁白,位登三公(东汉以太尉、司徒、司空为三公)。后杨宝子、孙、曾孙果真显贵,四代官职都官至太尉,而且都刚正不阿,为政清廉,他们的美德为后人所传诵。

1.本段中哪一句话表明了全文的主旨

明确:愿乞终养。

2.李密最后提出解决尽孝与尽忠两者矛盾的办法是什么?其理由是什么?

明确:先尽孝后尽忠。

答:先尽孝——时日无多

后尽忠——来日方长

3.由本段可见全文感情真挚,悲恻动人的原因是什么

明确:事之实:是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。

言之切:愿乞、愿矜悯、听臣微言、明知、共鉴。

心之诚:生当陨首,死当结草。

第四段:臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

语言特色

1.比喻:①乌鸟私情,愿乞终养。

效果:以鸟喻人,回溯至动物的本性,鸟亦如此,其诚挚恳切之情溢于言表,岂能不打动人?

②臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

效果:似犬似马,忠恳之情,怖惧之态溢于言表。

2.无比恳切:“愿乞”“愿矜悯”“听臣微言”

3.有说服力:人证、神证。

除了严谨的逻辑外,从语言特色角度赏析。

1.饱含真情。文章简洁生动、真挚朴实。写自己的遭遇和对祖母尽孝的情感,如倾吐肺腑,没有一点藻饰、做作或夸张,于朴实中见至真、至美、至善。

2.融情于事。强烈的感彩是作者说服晋武帝的重要因素,但作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对晋武帝的忠诚之心,也是以充满情感的笔调来写的。

3.形象生动、自然精粹的语言。本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈散交用,但语言却决不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑流出,丝毫不见斧凿痕迹。文章语言如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象等都十分生动形象,如在眼前。

4、陈辞婉曲,屈伸适宜。本文语言既有委婉含蓄、卑己敬人、也有直陈利弊。如:不说“父死”,而说“慈父见背”,不说“母亲改嫁”,而说“舅夺母志”;又如“猥以微贱”“犬马怖惧”“伏惟”等,以典雅谦恭的语言,恳切真挚的语气,多方面表明自己的心迹。

“陈”的方法:融理于情,融情于事,朴素细腻,曲折委婉(或以情动人)

文笔简洁流畅,语言生动形象,叙事婉转亲切,文章情透纸背。

1、情理结合,融情于理。

2、以情动人:化抽象为

具体。

3、以理服人:坚定立场,

有理有据。

概括段意:

明确提出陈情的目的:“乌鸟私情,愿乞终养。”先尽孝后尽忠。作者先比较自己和祖母的年龄,说明尽孝之时短,尽忠之日长,然后提出终养的要求。再极其诚恳地说明自己的情况,祈求皇上恩准“终养”。

内容 梳 理

第一段:自诉家境困顿多舛,祖孙更相为命之状。

第二段:明写感激朝廷之情,实诉 屡不奉召苦衷。

第三段:喻之以孝道之大义,明降臣之不矜名节。

第四段:解决忠孝两全矛盾,提出愿乞终养请求。

先陈往日苦情

再陈现今后陈孝情、畏情

后陈日后之忠情

博得同情

打动真情

消除疑情

精心布局

纵观全文,李密是如何解决这个千古难题的?

1.严密的逻辑:揭示矛盾——分析矛盾——解决矛盾

动之以情

晓之以理

示之以忠

精心布局,环环相扣,出于情,归于理,陈情于事,寓理于情。

内容 梳 理

第一段:自诉家境困顿多舛,祖孙更相为命之状。

第二段:明写感激朝廷之情,实诉 屡不奉召苦衷。

第三段:喻之以孝道之大义,明降臣之不矜名节。

第四段:解决忠孝两全矛盾,提出愿乞终养请求。

先陈往日苦情

再陈现今后陈孝情、畏情

后陈日后之忠情

博得同情

打动真情

消除疑情

精心布局

叙孝情

表忠情

祖母情深似海

圣上恩重如山

忠孝两难的矛盾境地

找依据

释误会

“以孝治天下”

“岂敢盘桓 有所希冀”

先尽孝

后尽忠

庶刘侥幸 ,保卒余年

纵观全文,李密是如何解决这个千古难题的?

1.严密的逻辑:揭示矛盾——分析矛盾——解决矛盾

乞矜愍

陨首结草

动之以情

晓之以理

示之以忠

除了严谨的逻辑外,从语言特色角度赏析。

1.饱含真情。文章简洁生动、真挚朴实。写自己的遭遇和对祖母尽孝的情感,如倾吐肺腑,没有一点藻饰、做作或夸张,于朴实中见至真、至美、至善。

2.融情于事。强烈的感彩是作者说服晋武帝的重要因素,但作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对晋武帝的忠诚之心,也是以充满情感的笔调来写的。

3.形象生动、自然精粹的语言。本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈散交用,但语言却决不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑流出,丝毫不见斧凿痕迹。文章语言如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象等都十分生动形象,如在眼前。

4、陈辞婉曲,屈伸适宜。本文语言既有委婉含蓄、卑己敬人、也有直陈利弊。如:不说“父死”,而说“慈父见背”,不说“母亲改嫁”,而说“舅夺母志”;又如“猥以微贱”“犬马怖惧”“伏惟”等,以典雅谦恭的语言,恳切真挚的语气,多方面表明自己的心迹。

“陈”的方法:融理于情,融情于事,朴素细腻,曲折委婉(或以情动人)

文笔简洁流畅,语言生动形象,叙事婉转亲切,文章情透纸背。

《古文观止》认为本文“至性之言,自尔悲恻动人”。谈谈你的阅读体会。

明确:《古文观止》的评语,点出本文抒情真实自然(“俱从天真写出,无一字虚言驾饰”)的特色。作者在文中所陈之情,包括以下三个方面:一是因处境狼狈而产生的忧惧之情,二是对“诏书切峻,责臣逋慢”的畏惧情绪,三是对祖母刘氏的孝情。正因为作者所写的都是“至性之言”,所以才会产生“悲恻动人”的效果。

文中的孝表现在哪里?你如何看待李密的“孝”?1、臣侍汤药,未曾远离 2、以供养无主,辞不赴命 3、刘日薄西山,奄奄一息,不能为远 4、庶刘侥幸,保卒余年

作者比较真实地写出了自己的境遇和终养祖母的愿望,这种在长期艰难生活中培养和发展起来的骨肉之情,在利欲熏心、尔虞我诈的封建统治阶级中,应该说是少有的,因而是可贵的。

假设你是晋武帝,李密在此提出终祖母的请求,你能不能用一两句话就把他驳得哑口无言?晋武帝可能会说,既然你要终养祖母以尽孝心,为什么在蜀汉你又出来做官呢?尔既须终养祖母,为何出仕伪朝?

因此,李密深知这正是矛盾症结所在,这段历史是不能回避的,只能剖明自己心迹:一、仕伪朝“本图宦达,不矜名节”。

二、在圣朝“宠命优渥,岂敢盘桓”让晋武明白自己的忠心。三、祖母人命危浅,朝不虑夕。

第一段:说家境闵凶,显祖孙相依为命的情状;第二段:感朝廷恩命,示祖母供养无主的苦衷;第三段:晓圣朝孝治,言降臣盘桓废远的处境;第四段;释忠孝矛盾,提愚诚共鉴终养的请求。

1、述身世的孤苦,突出祖母“躬亲抚养”之恩和除却自己再无旁人照料祖母的困境,博得同情和体谅,为不能应诏造势;2、讲“进退狼狈”,再次博得同情和体谅,在感情上为辞诏进一步铺垫;3、借感激皇恩表明自己辞诏并非“不与当朝合作”,消除嫌疑,为成功辞诏化解阻碍;4、以承诺将来再表效忠之心,以博皇上“放心”和“欢心”,为成功辞诏再加一码。

赏析语言 《古文观止》评论《陈情表》的语言,说它“至性之言,悲恻动人。”有人说,《陈情表》的语言是有形的,有声的;读《陈情表》你可以看到李密形影相吊的孤寂,看到祖母奄奄一息的悲恻,看到帝王微笑背后的恼怒,看到作者诚惶诚恐的怖惧……;你还可听少年的无助哀叹,老人病中无奈的呻吟,孝子恳切的哀告,帝王严厉的呵斥……

说的艺术

亚里士多德说:“只有在适当的时候,对适当的事物,对适当的人,在适当的时机下,以适当的方式发生的感情,才是适度的最好的感情。”作者正是运用了最恰当的抒情方式,终于打动了晋武帝,使他看了表章后说“士之有名,不虚然哉”,“乃停诏”,允其不仕。

本文是从何一步步说服晋武帝的?

严密的逻辑,真实的理由,真切的感情在层层推进中得到清楚的表现,陈述委婉得体,章法曲折严谨。

——《丽泽文说》曾指出:“文章贵曲折斡旋。”

精心布局,环环相扣,出于情,归于理,陈情于事,寓理于情。

背景补充:

1、魏武帝阅其表后,赞曰:“士之有名,不虚然也。”停诏,允其侍祖母,后出仕。且赐奴婢二人,使郡县供其祖母奉膳。

2.后祖母刘氏死,李密方入京任太子洗马,出为温县令,官至汉中太守。在温县为官时,他曾与人书曰:“庆父不死,鲁难未已”,差一点被人举报。后来他在汉中勉县倡建武侯祠,某天酒后赋诗:“人亦有言,有因有缘。官中无人,不如归田。明明在上,斯语岂然。”激怒晋武帝,免官回乡。李密曾言:“吾独立于世,顾影无俦;然而不惧者,以无彼此于人故也。”

3. 著名历史学家杨伯峻在《经书浅谈》中指出:“现在只谈东晋孝武帝这个人,他十岁死了父亲,便不哭丧,还说什么‘哀至便哭’。他在位时,权柄他一人掌握;却饮酒好色,贪得无厌,卖官鬻爵,流毒人民…..还宣讲什么《孝经》作什么《孝经讲义》?由此可见,统治者之讲《孝经》,为《孝经》作解说,都不过是骗人的把戏罢了。”

我独自立于人世,自顾其影而没有伴侣,但我却心无恐惧,就是因为我对别人没有厚此薄彼的缘故。

我独自立于人世,自顾其影而没有伴侣,但我却心无恐惧,就是因为我对别人没有厚此薄彼的缘故。

思考互动6:

有人认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗?

通过诵读全文,我们可以感受到李密对祖母的浓浓深情。

最后一段,李密首先从年龄上强调——尽忠陛下来日方长,侍奉祖母时日不多;并极力表白——赡养祖母之心,天地可鉴;最后发誓——愿结草衔环,报答皇帝准许之恩。

总之,这份孝心是发自内心的真情,一往情深,感人肺腑,绝不是故意寻找的借口。

《祭十二郎文》是韩愈为侄子韩老成(十二郎)写的一篇祭文,表达了对骤然逝去的侄儿的深切怀念和无限痛惜之情。

拓展诵读

呜呼!汝病吾不知时,汝殁吾不知日,生不能相养于共居,殁不得抚汝以尽哀,敛不凭其棺,窆(biǎn)不临其穴。吾行负神明而使汝夭,不孝不慈,而不能与汝相养以生,相守以死;一在天之涯,一在地之角,生而影不与吾形相依,死而魂不与吾梦相接,吾实为之,其又何尤!彼苍者天,曷其有极!自今已往,吾其无意于人世矣!

——《祭十二郎文》

此段文字乃作者放声长号之语,多用排句,情绪激宕,一气呵成。这一切从肺腑中流出,具有震撼人心的力量。

孤苦伶仃:形容孤单困苦,无依无靠。孤苦:没有依靠,生活困苦。伶仃:孤独

茕茕孑立:形容孤苦伶仃,无依无靠。茕茕:孤独无靠的样子。立:孤单单地呆着。

形影相吊:只有自己的身体和影子互相安慰,形容十分孤单。形:身体。吊:慰问。

日薄西山:太阳快要落山,比喻人衰老临近残废或事物腐朽即将灭亡。薄:迫近。

气息奄奄:气息微弱,形容快要断气的样子。气息:呼吸时进出的气。奄奄:气息微弱的样子。

皇天后土:指天和地。古人认为天地能主持公道,主宰万物。~,实所共鉴,有渝(改变)此盟,神明殛(jí杀死)之。

人命危浅:形容寿命已经不长,即将死亡。人命:寿命。危:危险。浅:不久,时间短。

朝不虑夕:早晨不能考虑晚上会怎样,情势危急,随时都可能发生变故。

乌鸟私情:古时传说小乌能反哺老乌。比喻侍奉尊亲的孝心。

下列成语使用不恰当的一项是

A. 一个远涉重洋、寄身美国、茕茕孑立的中国弱女子,要控告有钱有势的美国地头蛇是何等艰难!

B. 在已经气息奄奄的暮年,他坐在公园的石凳上沉思往事,突然发现自己所崇拜的偶像不过是个华而不实自私自利的小人。

C. 当一名人质实在是太累了,太紧张了,太朝不虑夕了。

D. 孤苦伶仃的石家母子,冒着生命危险,把这把七星刀一直保存到解放。

“气息奄奄”中“奄奄”是气息微弱的样子,指人生命垂危,即将断气。用于此处不合语境,应改为“日薄西山”,用日落比喻人的寿命将终,修饰“暮年”恰当。

B

见

慈父见背

二州牧伯所见明知

亲

躬亲抚养

外无期功强近之亲

薄

日薄西山

门衰祚薄

当

死当结草

当侍东宫

代“我”“自己”,助词

被动

亲自

亲戚,名词

迫近,动词

微薄,少,形容词

应当,副词

任,充当,动词

行

行年九岁

九岁不行

夙

夙遭闵凶

受命以来,夙夜忧叹

拜

拜臣郎中

谨拜表以闻

矜

犹蒙矜育

不矜名节

于

州司临门,急于星火

是臣尽节于陛下之日长

经历,动词

走路,动词

早时,名词

早晨,名词

授予官职,动词

奉,上,动词

怜惜,动词

看重、推崇,动词

比,介词

对于,介词

特殊句式

判断句:

非臣陨首所能上报

实为狼狈

被动句:刘夙婴疾病

省略句:举臣秀才 拜臣郎中 除臣洗马

具以表闻

倒装句:急于星火 是以区区不能废远

感谢观看