人音版(五线谱) 一年级下册 音乐 第2单元 大鼓和小鼓 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人音版(五线谱) 一年级下册 音乐 第2单元 大鼓和小鼓 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 970.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2023-06-05 09:02:40 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 《大鼓和小鼓》

是否属于地方课程或校本课程 否

学科 音乐 学段:低年级段 年级 一年级

相关领域 核心内容:表现领域中的演唱、识读乐谱辅助内容:表现领域中的综合性艺术表演相关内容:创作领域中的探索音响与音乐

大鼓和小鼓

——小学一年级音乐课教学设计

指导思想与理论依据

(一)指导思想:本课设计根据学生的年龄和认知规律,通过生活中的常见物品导入新课教学,并将歌曲《大鼓和小鼓》与知识《音的强弱》的学习很好地进行融合,激发学生的学习兴趣,在唱好歌曲的同时掌握音乐知识。(二)理论依据:本课的学习内容主要属于音乐学习领域中的表现领域。《音乐课标》中明确指出:“从音乐学习的特点出发,设计生动活泼的教学形式,激发学生的学习兴趣,增进学生对音乐的喜爱。”对于学生的音乐学习来说,知识也好,技能也好,整体音乐素质也好,均离不开音乐兴趣与爱好这个本源。在教学中,根据一年级学生的特点,通过观察并体验生活中常见物品的声音强弱,激发学生对音乐的兴趣,将本课的音乐知识与歌曲巧妙地结合,使学生在轻松的氛围中认识声音的强弱。

教学背景分析

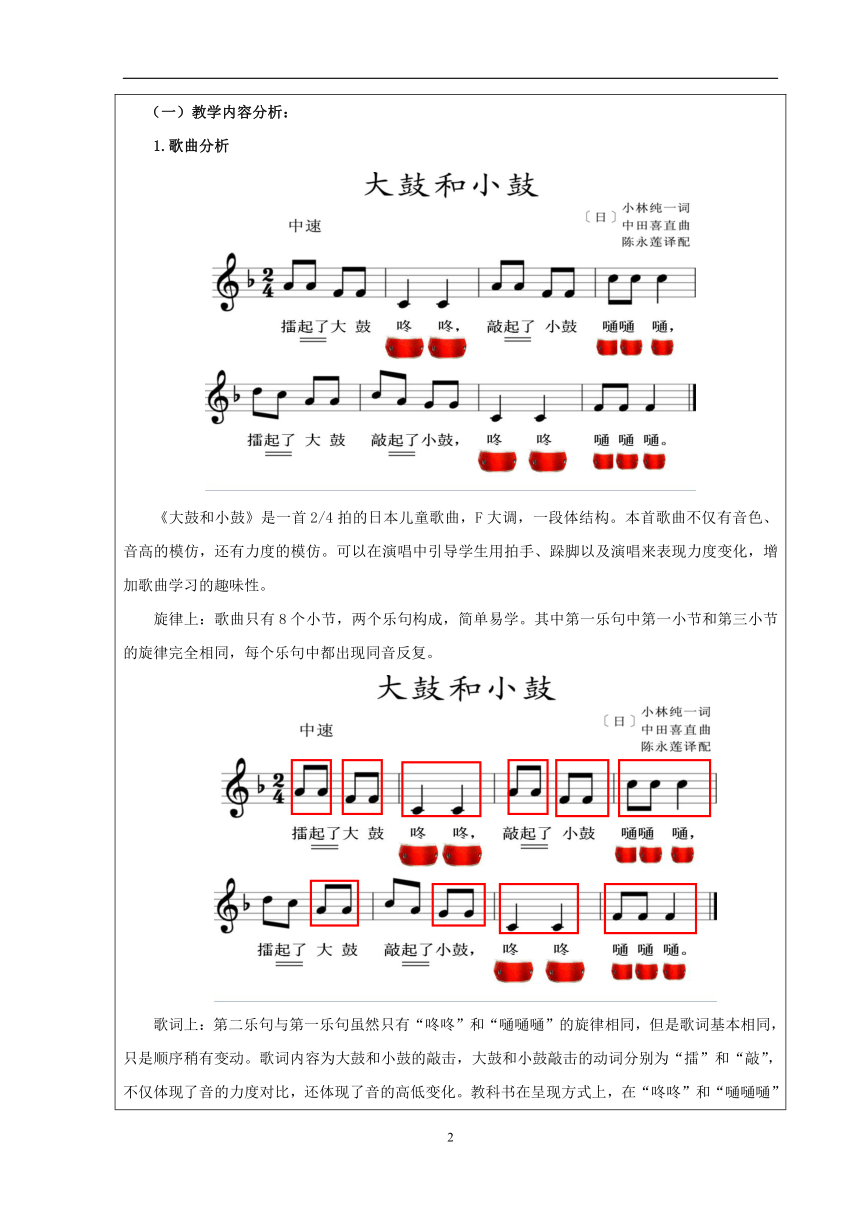

(一)教学内容分析:1.歌曲分析《大鼓和小鼓》是一首2/4拍的日本儿童歌曲,F大调,一段体结构。本首歌曲不仅有音色、音高的模仿,还有力度的模仿。可以在演唱中引导学生用拍手、跺脚以及演唱来表现力度变化,增加歌曲学习的趣味性。旋律上:歌曲只有8个小节,两个乐句构成,简单易学。其中第一乐句中第一小节和第三小节的旋律完全相同,每个乐句中都出现同音反复。歌词上:第二乐句与第一乐句虽然只有“咚咚”和“嗵嗵嗵”的旋律相同,但是歌词基本相同,只是顺序稍有变动。歌词内容为大鼓和小鼓的敲击,大鼓和小鼓敲击的动词分别为“擂”和“敲”,不仅体现了音的力度对比,还体现了音的高低变化。教科书在呈现方式上,在“咚咚”和“嗵嗵嗵”歌词下面,分别添加了大鼓和小鼓的图片,直观地表现了大鼓和小鼓的形象,适合一年级的学生学习表现。歌曲通过生活中常见的打击乐器,并模拟乐器的声音,贴近学生的生活,学生乐于演唱和表演。2.音的强弱在歌曲中的表现本课的知识技能是音的强弱,结合学生生活经验已有认知,通过大鼓和小鼓声音的比较和对比声音的强弱,体验、感受和理解音的强弱。根据学生认知特点,将音的强弱和歌曲相结合,在导入环节,利用生活中常见的物品,通过不同事物(老牛、小鸟)、同一事物(大鼓、小鼓)引导学生体验音的高低和强弱,随后在歌曲的演唱中,再次巩固音的强弱。(二)学生情况分析授课对象:一年级2班。授课班级学生特点:本班学生演唱声音较好,好奇心强,善于模仿,有一定的表演欲,有一定的识谱能力,但注意力不能长时间集中,教学中通过有趣的环节吸引他们,边唱边做动作,用动作帮助记忆,逐步形成良好的学习状态。1. 学生的行为、心理特点从整体水平来看,这些学生经过一个学期的学习,行为习惯方面进步较大,学习目的性也有所增强,每个班都有一些表现非常棒的学生,他们在音乐活动中起到了很好的带头作用。但还存在着个别学生不能自律。活泼好动是孩子的天性,一年级的孩子尤其特别,他们好奇、好动、模仿力强、形体灵巧,怎么能吸引孩子的注意力,激发他们的学习兴趣是上好一堂课的关键, 因此教学内容要丰富多彩,教学形式要生动活泼。根据他们的年龄特点比较适合采用多感官相结合的教学手段,进行直观的教学,让学生在好玩、好听的音高对比中音乐知识和歌曲的学习,培养学生的音乐兴趣,提高学生的音乐素养。 2.学生演唱能力分析(1)音域:一年级学生的音域在中央c到高音do之间,本首歌曲的音域在do到高音re之间,高音re的演唱还需要单独训练。(2)识谱:基本能够进行简单的识谱,能够模唱歌曲的曲谱,基本能够唱准音高。本首歌曲第二乐句中的部分对于一年级的学生来说比较复杂,音准可能把握不好,因此还需要单独训练。(3)发声:大多数学生能够做到自然发声,但是仍有少部分学生不能够完全控制自己的声音,出现喊唱的现象,声音比较散,还需要进一步的进行训练,做到发音位置统一,声音明亮。3.歌曲的拓展学生通过观察生活中常见的打击乐器,发现音的强弱,并加以巩固,但是由于学生的年龄较小,在演唱的过程中,可能会出现一定的音准问题,需要教师进行指导。教学方式与手段说明1.通过观察生活中常见的打击乐器、模唱、模读节奏、听辨音响等方式学唱歌曲、掌握音乐知识。2.通过小游戏巩固音的强弱知识。3.教师运用富有童趣的语言、范唱的引导,激发学生的音乐表现能力,更好地表现歌曲。技术准备1. 用powerpoint软件制作教学课件,激发学生学习兴趣,提高课堂教学效率。2. 使用Cool Edit Pro 音频软件编辑声音文件。3.用OVERTURE打谱软件制作歌曲曲谱,便于学生视唱乐谱,分析歌曲结构。

教学重难点

(一)教学重点:准确演唱《大鼓和小鼓》,能用强弱对比的方法来边唱边表演。(二)教学难点:分辨音的强弱,并用唱、拍、奏等不同形式来表现音的强弱。

教学目标(内容框架)

(一)情感·态度·价值观目标:体验快乐的音乐学习,激发和培养学生的音乐兴趣,发展大脑与身体运动的协调性。(二)过程与方法目标:学习用轻快、活泼、自然的声音演唱歌曲《大鼓和小鼓》。(三)知识与技能目标:结合生活中的经验,用敲击、动作等方式探索、感知、体验大鼓和小鼓音色、音高以及强弱。

问题框架

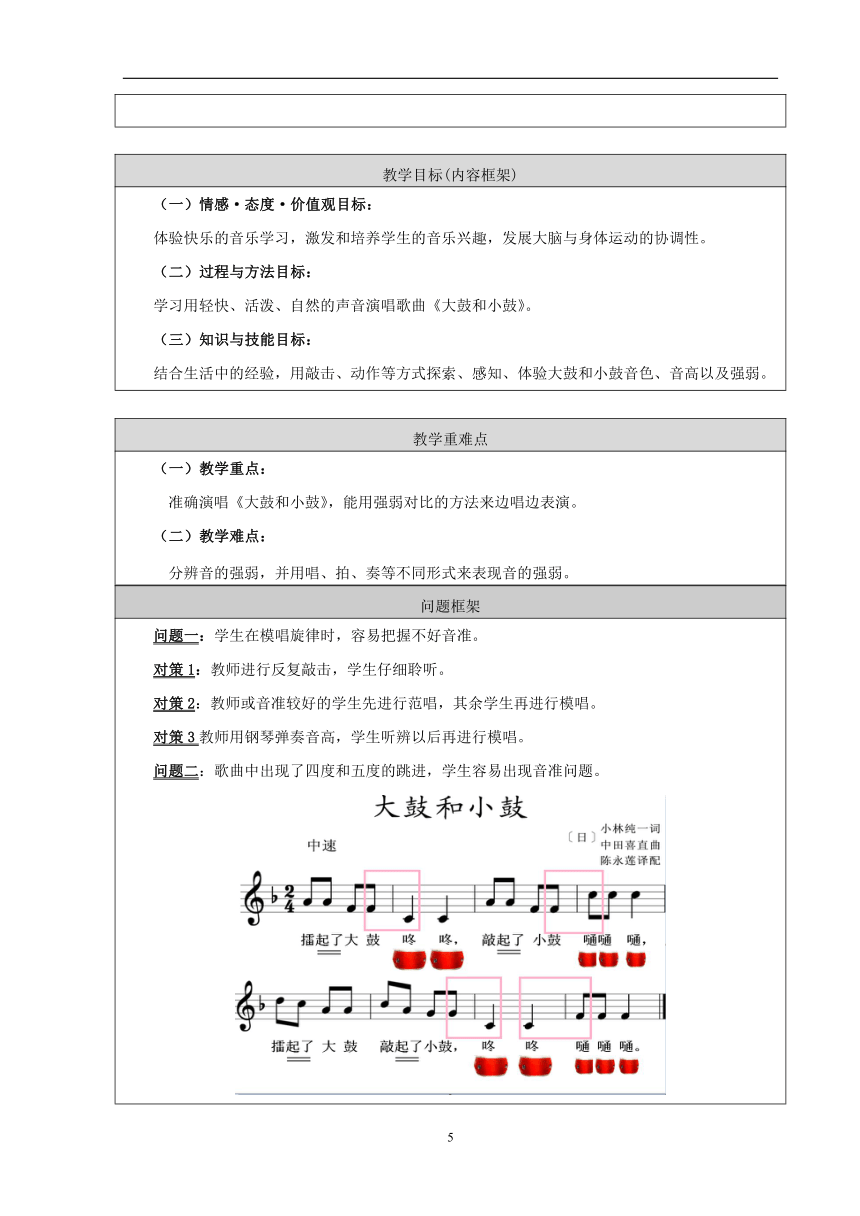

问题一:学生在模唱旋律时,容易把握不好音准。对策1:教师进行反复敲击,学生仔细聆听。对策2:教师或音准较好的学生先进行范唱,其余学生再进行模唱。对策3教师用钢琴弹奏音高,学生听辨以后再进行模唱。问题二:歌曲中出现了四度和五度的跳进,学生容易出现音准问题。对策1:教师请唱的比较准确的学生进行范唱。对策2:教师进行范唱,并用手势辅助学生唱准。问题三:学生在演唱的过程中,第二乐句的前两个小节音符较紧凑,学生识谱会有困难。对策1:引导学生认真聆听钢琴的音高,在进行模唱。对策2:演唱从慢速开始,逐步至原速。

教学过程(文字描述)

节奏游戏环节目标:通过节奏游戏活动,感受歌曲力度的变化以及节奏素材的重复。设计说明:在聆听模仿的基础上,培养学生善于聆听,善于观察的习惯,激发学生探究力度的变化,为后面歌曲学习做铺垫。活动1.1——节奏练习(1)教师活动:出示节奏卡 (2)学生活动:观察并拍击此节奏。(3)教师活动:提出强弱规律的拍击要求。(4)学生活动:按强弱规律再次拍击节奏。活动1.2——节奏游戏导言:接下来,我们就围绕着这个节奏,做一个小游戏。我们一起来听一首歌曲,在听歌曲的过程中,注意观察老师在什么地方做了屈膝的动作。教师活动:随音乐在相应的地方做屈膝的动作。学生活动:观察老师在音乐中屈膝的位置。教师活动:复听歌曲,并带领学生在屈膝的地方拍击 节奏。学生活动:复听歌曲,在老师屈膝的地方拍击 节奏。教师活动:再听歌曲,随音乐在相应的地方做屈膝的动作。学生活动:再听歌曲,在老师屈膝的地方拍击 节奏。导言:除了拍手,还可以怎样拍击这条节奏?教师活动:随音乐在相应的地方做屈膝的动作。学生活动:在老师屈膝的地方用拍小凳的方式拍击 节奏。歌曲学习环节目标:简单学唱歌曲旋律,培养读谱能力从而喜欢这首歌曲,并学会演唱歌曲。设计说明:采用听唱法及先谱后词的学唱顺序,指导学生力求用最短的时间唱会歌曲。 活动2.1——感受音响导言:今天我们就一起来学习这首日本的儿童歌曲《大鼓和小鼓》。请同学们听老师的范唱,找出歌曲中哪个是大鼓的声音?哪个是小鼓的声音?教师活动:演唱歌曲,并在大鼓和小鼓的声响处用柯达伊手势辅助演唱。学生活动:聆听演唱,找出大鼓的声音是“咚咚”,小鼓的声音是“嗵嗵嗵”。活动2.2——局部识谱导言:看歌谱中大鼓和小鼓所在的小节分别是由哪些音组成的呢?教师活动:弹奏“咚咚”、“嗵嗵嗵”这4个象声词所在的小节的旋律。(红框里的旋律)学生活动:边做手势边视唱这4个小节的旋律。(红框里的旋律)教师活动:教师演唱1、3、5、6小节的旋律。(红框外的旋律)学生活动:学生接唱2、4、7、8小节的旋律。(红框里的旋律)注:在旋律接唱环节时,注意对学生演唱时的音色/音高,以及音准的把握和指导。活动2.3——歌词学习教师活动:弹奏歌曲学生活动:填唱歌词教师活动:再次弹奏歌曲学生活动:完整演唱歌曲歌曲表现环节目标:学会听辨歌曲中的强弱变化,感受节拍关系,并拍击乐器为歌曲伴奏。设计说明:演唱歌曲,重点感受歌曲力度的变化及节奏特点,并通过实践活动加以表现。活动3.1——歌曲处理(1)教师活动:教师完整演唱歌曲。(2)学生活动:学生听后谈感受。注:引导学生说出教师演唱时强弱的力度对比及这样演唱的原因。(3)教师活动:出示力度记号。导言:我这有几个音乐记号(f、p、mf、mp),你们觉得这些强弱记号应该放在歌曲的哪个位置合适呢?(4)学生活动:将力度记号选择合适的位置。(5)教师活动:按力度记号范唱歌曲。(6)学生活动:按强弱要求再次完整演唱歌曲。活动3.2——乐器伴奏教师活动:示范演奏大鼓和小鼓,为歌曲伴奏。学生活动:演唱歌曲,并看老师的表演。教师活动:找学生演奏乐器,并弹奏歌曲。导言1:老师能看出来你们都想上来敲鼓,可是没有办法。我这只有两个鼓,那你们有没有什么办法找找你身边有什么可以代替鼓的声音呢?——凳子 导言2:大鼓和小鼓的音色不同,所以你在敲的时候需要找到不同的音色,给你点时间请你们自己找一找,看看怎样敲出的声音更适合大鼓和小鼓。学生活动:拍击凳子为歌曲伴奏。 手掌——大鼓 拳头——小鼓教师活动:播放歌曲伴奏。学生活动:随伴奏完整表现歌曲。歌曲拓展环节目标:结合课前的节奏游戏,让学生进一步感受节奏的变化,加深对力度的印象,激发学习音乐的兴趣。设计说明:通过对所学歌曲的拓展练习,可以更好的让学生体会到节奏的魅力和力度的变化。活动4.1——节奏伴奏导言:还记得刚上课时,我们练习的那个节奏吗?( )现在请同学们试着用这个节奏为《大鼓和小鼓》伴奏一下。教师活动:播放歌曲,并带领学生拍击节奏。学生活动:随音乐用此节奏为歌曲伴奏。活动4.2——歌曲伴奏导言:在我们学过的歌曲中,还有很多歌曲也可以用这个节奏( )为歌曲伴奏。我们试着感受一下,好吗?教师活动:出示歌谱,并播放歌曲《跳绳》、《其多列》。学生活动:随音乐用此节奏为歌曲伴奏。课堂小结今天我们学习的《大鼓和小鼓》是一首日本的儿童歌曲,同学们不仅学会了歌曲的演唱,还能够用不同的强弱变化及节奏来更加完美的表现歌曲。除了我们刚才练习的这两首歌曲外,还有很多歌曲也可以用这个节奏来伴奏,同学们可以利用课后的时间试着去练习一下。相信每一位同学都会有不同的收获!

学习评价方式

本课的学习评价包括教师评价和学生评价两种方式。(一)教师评价: 本课中教师的激励性评价贯穿始终。通过观察学生的课堂表现,聆听学生的演唱,歌唱的声音等,对其学习态度、歌唱习惯、歌唱表现力等方面给予鼓励性的语言评价。(二)学生评价: 学生评价主要是在歌曲的学唱及表演过程中,针对个别学生演唱时的音准、歌唱方法、进行自评和互评。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

(一)从生活入手引出歌曲和知识。由于本节课的知识是音的强弱,所以我借助学生的生活经验,从生活入手,利用同一事物的不同属性,敲击大鼓和小鼓,学生听辨出鼓声的强弱,同时模读节奏,为了激发学生的学习兴趣,并增加难度,教师敲击鼓,让学生听辨音乐中声音的强弱,并模唱音高,再加入鼓的节奏,解决歌曲的部分学唱。(二)合理设计教学内容,解决时间矛盾。歌曲《大鼓和小鼓》简单易学,在歌曲的学唱部分所用时间较短,由于本节课的知识是音的强弱,所以我根据一年级学生的认知规律,通过不同事物在音高上的表现、同一事物在音高上的表现和音乐中的音高,听辨声音的强弱,完成歌曲的部分学唱。在唱会歌曲的环节中,由师生合作接龙演唱到学生独立演唱,层层递进,解决歌曲的演唱,并通过音乐树检测学生听辨音的强弱。在唱好歌曲的环节中,通过学生观察,利用敲击小凳子的方式丰富歌曲表现,而后复习以前学过的歌曲,将力度对比加入到歌曲当中,合理利用时间,有效地解决了时间矛盾问题。

PAGE

1

课题 《大鼓和小鼓》

是否属于地方课程或校本课程 否

学科 音乐 学段:低年级段 年级 一年级

相关领域 核心内容:表现领域中的演唱、识读乐谱辅助内容:表现领域中的综合性艺术表演相关内容:创作领域中的探索音响与音乐

大鼓和小鼓

——小学一年级音乐课教学设计

指导思想与理论依据

(一)指导思想:本课设计根据学生的年龄和认知规律,通过生活中的常见物品导入新课教学,并将歌曲《大鼓和小鼓》与知识《音的强弱》的学习很好地进行融合,激发学生的学习兴趣,在唱好歌曲的同时掌握音乐知识。(二)理论依据:本课的学习内容主要属于音乐学习领域中的表现领域。《音乐课标》中明确指出:“从音乐学习的特点出发,设计生动活泼的教学形式,激发学生的学习兴趣,增进学生对音乐的喜爱。”对于学生的音乐学习来说,知识也好,技能也好,整体音乐素质也好,均离不开音乐兴趣与爱好这个本源。在教学中,根据一年级学生的特点,通过观察并体验生活中常见物品的声音强弱,激发学生对音乐的兴趣,将本课的音乐知识与歌曲巧妙地结合,使学生在轻松的氛围中认识声音的强弱。

教学背景分析

(一)教学内容分析:1.歌曲分析《大鼓和小鼓》是一首2/4拍的日本儿童歌曲,F大调,一段体结构。本首歌曲不仅有音色、音高的模仿,还有力度的模仿。可以在演唱中引导学生用拍手、跺脚以及演唱来表现力度变化,增加歌曲学习的趣味性。旋律上:歌曲只有8个小节,两个乐句构成,简单易学。其中第一乐句中第一小节和第三小节的旋律完全相同,每个乐句中都出现同音反复。歌词上:第二乐句与第一乐句虽然只有“咚咚”和“嗵嗵嗵”的旋律相同,但是歌词基本相同,只是顺序稍有变动。歌词内容为大鼓和小鼓的敲击,大鼓和小鼓敲击的动词分别为“擂”和“敲”,不仅体现了音的力度对比,还体现了音的高低变化。教科书在呈现方式上,在“咚咚”和“嗵嗵嗵”歌词下面,分别添加了大鼓和小鼓的图片,直观地表现了大鼓和小鼓的形象,适合一年级的学生学习表现。歌曲通过生活中常见的打击乐器,并模拟乐器的声音,贴近学生的生活,学生乐于演唱和表演。2.音的强弱在歌曲中的表现本课的知识技能是音的强弱,结合学生生活经验已有认知,通过大鼓和小鼓声音的比较和对比声音的强弱,体验、感受和理解音的强弱。根据学生认知特点,将音的强弱和歌曲相结合,在导入环节,利用生活中常见的物品,通过不同事物(老牛、小鸟)、同一事物(大鼓、小鼓)引导学生体验音的高低和强弱,随后在歌曲的演唱中,再次巩固音的强弱。(二)学生情况分析授课对象:一年级2班。授课班级学生特点:本班学生演唱声音较好,好奇心强,善于模仿,有一定的表演欲,有一定的识谱能力,但注意力不能长时间集中,教学中通过有趣的环节吸引他们,边唱边做动作,用动作帮助记忆,逐步形成良好的学习状态。1. 学生的行为、心理特点从整体水平来看,这些学生经过一个学期的学习,行为习惯方面进步较大,学习目的性也有所增强,每个班都有一些表现非常棒的学生,他们在音乐活动中起到了很好的带头作用。但还存在着个别学生不能自律。活泼好动是孩子的天性,一年级的孩子尤其特别,他们好奇、好动、模仿力强、形体灵巧,怎么能吸引孩子的注意力,激发他们的学习兴趣是上好一堂课的关键, 因此教学内容要丰富多彩,教学形式要生动活泼。根据他们的年龄特点比较适合采用多感官相结合的教学手段,进行直观的教学,让学生在好玩、好听的音高对比中音乐知识和歌曲的学习,培养学生的音乐兴趣,提高学生的音乐素养。 2.学生演唱能力分析(1)音域:一年级学生的音域在中央c到高音do之间,本首歌曲的音域在do到高音re之间,高音re的演唱还需要单独训练。(2)识谱:基本能够进行简单的识谱,能够模唱歌曲的曲谱,基本能够唱准音高。本首歌曲第二乐句中的部分对于一年级的学生来说比较复杂,音准可能把握不好,因此还需要单独训练。(3)发声:大多数学生能够做到自然发声,但是仍有少部分学生不能够完全控制自己的声音,出现喊唱的现象,声音比较散,还需要进一步的进行训练,做到发音位置统一,声音明亮。3.歌曲的拓展学生通过观察生活中常见的打击乐器,发现音的强弱,并加以巩固,但是由于学生的年龄较小,在演唱的过程中,可能会出现一定的音准问题,需要教师进行指导。教学方式与手段说明1.通过观察生活中常见的打击乐器、模唱、模读节奏、听辨音响等方式学唱歌曲、掌握音乐知识。2.通过小游戏巩固音的强弱知识。3.教师运用富有童趣的语言、范唱的引导,激发学生的音乐表现能力,更好地表现歌曲。技术准备1. 用powerpoint软件制作教学课件,激发学生学习兴趣,提高课堂教学效率。2. 使用Cool Edit Pro 音频软件编辑声音文件。3.用OVERTURE打谱软件制作歌曲曲谱,便于学生视唱乐谱,分析歌曲结构。

教学重难点

(一)教学重点:准确演唱《大鼓和小鼓》,能用强弱对比的方法来边唱边表演。(二)教学难点:分辨音的强弱,并用唱、拍、奏等不同形式来表现音的强弱。

教学目标(内容框架)

(一)情感·态度·价值观目标:体验快乐的音乐学习,激发和培养学生的音乐兴趣,发展大脑与身体运动的协调性。(二)过程与方法目标:学习用轻快、活泼、自然的声音演唱歌曲《大鼓和小鼓》。(三)知识与技能目标:结合生活中的经验,用敲击、动作等方式探索、感知、体验大鼓和小鼓音色、音高以及强弱。

问题框架

问题一:学生在模唱旋律时,容易把握不好音准。对策1:教师进行反复敲击,学生仔细聆听。对策2:教师或音准较好的学生先进行范唱,其余学生再进行模唱。对策3教师用钢琴弹奏音高,学生听辨以后再进行模唱。问题二:歌曲中出现了四度和五度的跳进,学生容易出现音准问题。对策1:教师请唱的比较准确的学生进行范唱。对策2:教师进行范唱,并用手势辅助学生唱准。问题三:学生在演唱的过程中,第二乐句的前两个小节音符较紧凑,学生识谱会有困难。对策1:引导学生认真聆听钢琴的音高,在进行模唱。对策2:演唱从慢速开始,逐步至原速。

教学过程(文字描述)

节奏游戏环节目标:通过节奏游戏活动,感受歌曲力度的变化以及节奏素材的重复。设计说明:在聆听模仿的基础上,培养学生善于聆听,善于观察的习惯,激发学生探究力度的变化,为后面歌曲学习做铺垫。活动1.1——节奏练习(1)教师活动:出示节奏卡 (2)学生活动:观察并拍击此节奏。(3)教师活动:提出强弱规律的拍击要求。(4)学生活动:按强弱规律再次拍击节奏。活动1.2——节奏游戏导言:接下来,我们就围绕着这个节奏,做一个小游戏。我们一起来听一首歌曲,在听歌曲的过程中,注意观察老师在什么地方做了屈膝的动作。教师活动:随音乐在相应的地方做屈膝的动作。学生活动:观察老师在音乐中屈膝的位置。教师活动:复听歌曲,并带领学生在屈膝的地方拍击 节奏。学生活动:复听歌曲,在老师屈膝的地方拍击 节奏。教师活动:再听歌曲,随音乐在相应的地方做屈膝的动作。学生活动:再听歌曲,在老师屈膝的地方拍击 节奏。导言:除了拍手,还可以怎样拍击这条节奏?教师活动:随音乐在相应的地方做屈膝的动作。学生活动:在老师屈膝的地方用拍小凳的方式拍击 节奏。歌曲学习环节目标:简单学唱歌曲旋律,培养读谱能力从而喜欢这首歌曲,并学会演唱歌曲。设计说明:采用听唱法及先谱后词的学唱顺序,指导学生力求用最短的时间唱会歌曲。 活动2.1——感受音响导言:今天我们就一起来学习这首日本的儿童歌曲《大鼓和小鼓》。请同学们听老师的范唱,找出歌曲中哪个是大鼓的声音?哪个是小鼓的声音?教师活动:演唱歌曲,并在大鼓和小鼓的声响处用柯达伊手势辅助演唱。学生活动:聆听演唱,找出大鼓的声音是“咚咚”,小鼓的声音是“嗵嗵嗵”。活动2.2——局部识谱导言:看歌谱中大鼓和小鼓所在的小节分别是由哪些音组成的呢?教师活动:弹奏“咚咚”、“嗵嗵嗵”这4个象声词所在的小节的旋律。(红框里的旋律)学生活动:边做手势边视唱这4个小节的旋律。(红框里的旋律)教师活动:教师演唱1、3、5、6小节的旋律。(红框外的旋律)学生活动:学生接唱2、4、7、8小节的旋律。(红框里的旋律)注:在旋律接唱环节时,注意对学生演唱时的音色/音高,以及音准的把握和指导。活动2.3——歌词学习教师活动:弹奏歌曲学生活动:填唱歌词教师活动:再次弹奏歌曲学生活动:完整演唱歌曲歌曲表现环节目标:学会听辨歌曲中的强弱变化,感受节拍关系,并拍击乐器为歌曲伴奏。设计说明:演唱歌曲,重点感受歌曲力度的变化及节奏特点,并通过实践活动加以表现。活动3.1——歌曲处理(1)教师活动:教师完整演唱歌曲。(2)学生活动:学生听后谈感受。注:引导学生说出教师演唱时强弱的力度对比及这样演唱的原因。(3)教师活动:出示力度记号。导言:我这有几个音乐记号(f、p、mf、mp),你们觉得这些强弱记号应该放在歌曲的哪个位置合适呢?(4)学生活动:将力度记号选择合适的位置。(5)教师活动:按力度记号范唱歌曲。(6)学生活动:按强弱要求再次完整演唱歌曲。活动3.2——乐器伴奏教师活动:示范演奏大鼓和小鼓,为歌曲伴奏。学生活动:演唱歌曲,并看老师的表演。教师活动:找学生演奏乐器,并弹奏歌曲。导言1:老师能看出来你们都想上来敲鼓,可是没有办法。我这只有两个鼓,那你们有没有什么办法找找你身边有什么可以代替鼓的声音呢?——凳子 导言2:大鼓和小鼓的音色不同,所以你在敲的时候需要找到不同的音色,给你点时间请你们自己找一找,看看怎样敲出的声音更适合大鼓和小鼓。学生活动:拍击凳子为歌曲伴奏。 手掌——大鼓 拳头——小鼓教师活动:播放歌曲伴奏。学生活动:随伴奏完整表现歌曲。歌曲拓展环节目标:结合课前的节奏游戏,让学生进一步感受节奏的变化,加深对力度的印象,激发学习音乐的兴趣。设计说明:通过对所学歌曲的拓展练习,可以更好的让学生体会到节奏的魅力和力度的变化。活动4.1——节奏伴奏导言:还记得刚上课时,我们练习的那个节奏吗?( )现在请同学们试着用这个节奏为《大鼓和小鼓》伴奏一下。教师活动:播放歌曲,并带领学生拍击节奏。学生活动:随音乐用此节奏为歌曲伴奏。活动4.2——歌曲伴奏导言:在我们学过的歌曲中,还有很多歌曲也可以用这个节奏( )为歌曲伴奏。我们试着感受一下,好吗?教师活动:出示歌谱,并播放歌曲《跳绳》、《其多列》。学生活动:随音乐用此节奏为歌曲伴奏。课堂小结今天我们学习的《大鼓和小鼓》是一首日本的儿童歌曲,同学们不仅学会了歌曲的演唱,还能够用不同的强弱变化及节奏来更加完美的表现歌曲。除了我们刚才练习的这两首歌曲外,还有很多歌曲也可以用这个节奏来伴奏,同学们可以利用课后的时间试着去练习一下。相信每一位同学都会有不同的收获!

学习评价方式

本课的学习评价包括教师评价和学生评价两种方式。(一)教师评价: 本课中教师的激励性评价贯穿始终。通过观察学生的课堂表现,聆听学生的演唱,歌唱的声音等,对其学习态度、歌唱习惯、歌唱表现力等方面给予鼓励性的语言评价。(二)学生评价: 学生评价主要是在歌曲的学唱及表演过程中,针对个别学生演唱时的音准、歌唱方法、进行自评和互评。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

(一)从生活入手引出歌曲和知识。由于本节课的知识是音的强弱,所以我借助学生的生活经验,从生活入手,利用同一事物的不同属性,敲击大鼓和小鼓,学生听辨出鼓声的强弱,同时模读节奏,为了激发学生的学习兴趣,并增加难度,教师敲击鼓,让学生听辨音乐中声音的强弱,并模唱音高,再加入鼓的节奏,解决歌曲的部分学唱。(二)合理设计教学内容,解决时间矛盾。歌曲《大鼓和小鼓》简单易学,在歌曲的学唱部分所用时间较短,由于本节课的知识是音的强弱,所以我根据一年级学生的认知规律,通过不同事物在音高上的表现、同一事物在音高上的表现和音乐中的音高,听辨声音的强弱,完成歌曲的部分学唱。在唱会歌曲的环节中,由师生合作接龙演唱到学生独立演唱,层层递进,解决歌曲的演唱,并通过音乐树检测学生听辨音的强弱。在唱好歌曲的环节中,通过学生观察,利用敲击小凳子的方式丰富歌曲表现,而后复习以前学过的歌曲,将力度对比加入到歌曲当中,合理利用时间,有效地解决了时间矛盾问题。

PAGE

1

同课章节目录