人民版必修2专题一第1课古代中国的农业经济(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修2专题一第1课古代中国的农业经济(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-08 14:40:08 | ||

图片预览

文档简介

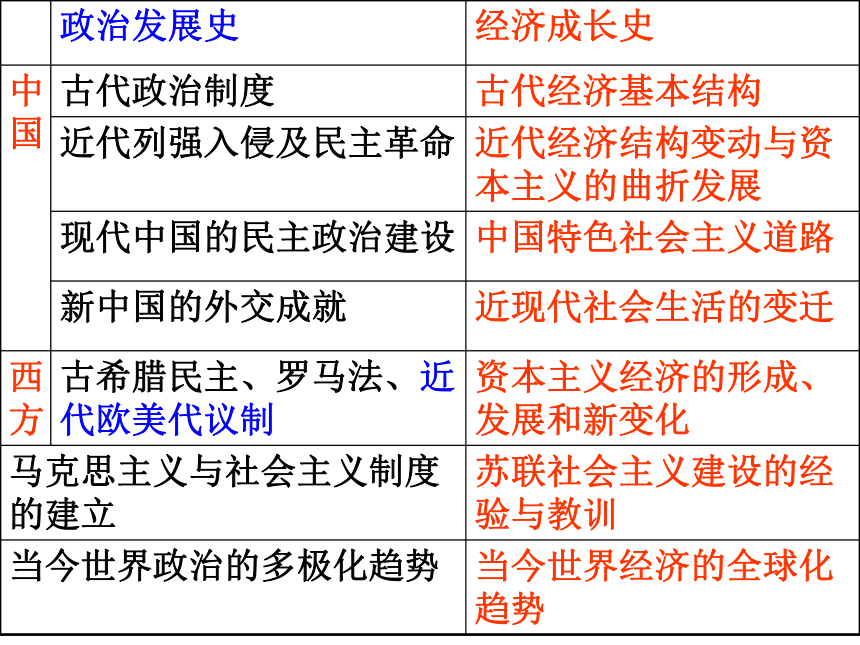

课件26张PPT。历史必修②——古今中外的经济史 经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础起反作用。经济问题是国家问题之根本。 与历史必修1政治文明历程相比,其主要内容有哪些呢?古代中国经济

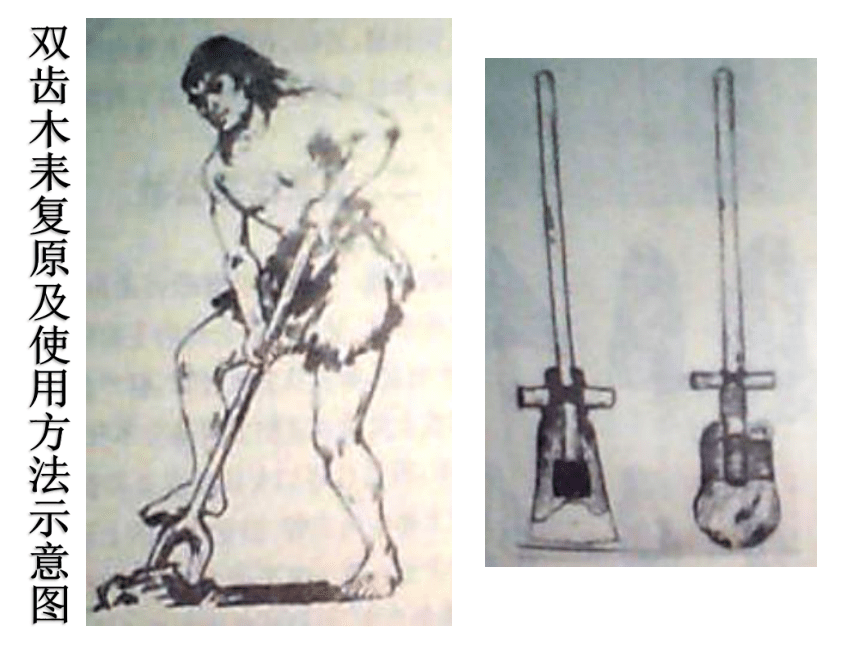

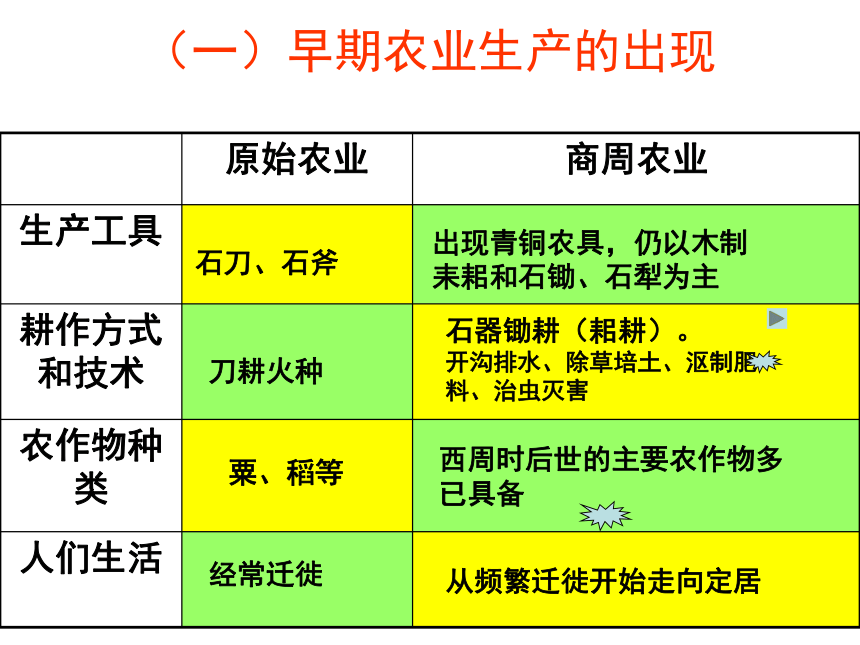

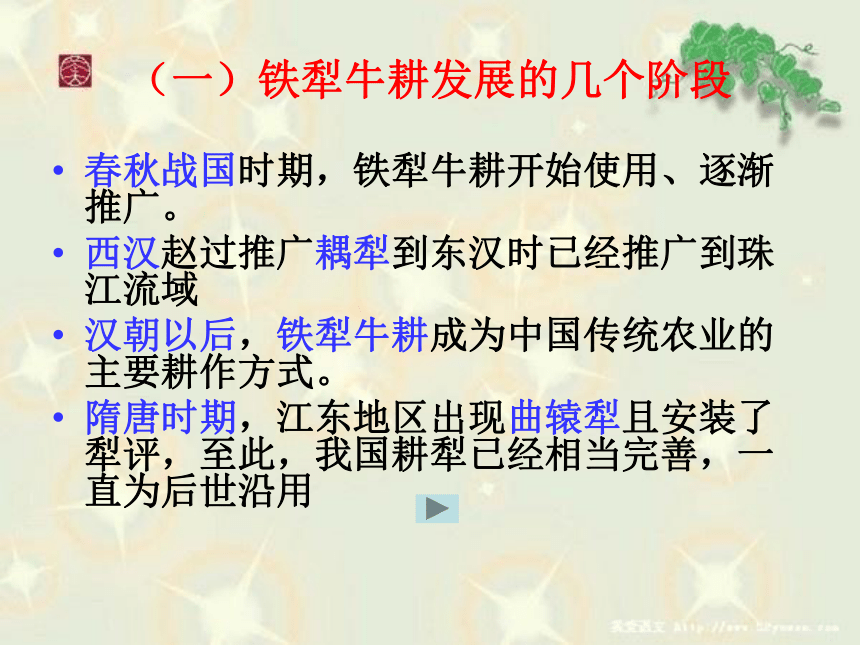

的基本结构与特点第一单元 农业 手工业 商业第1课 发达的古代农业双齿木耒复原及使用方法示意图河姆渡遗址出土的骨耜 (一)早期农业生产的出现石刀、石斧刀耕火种经常迁徙出现青铜农具,仍以木制耒耜和石锄、石犁为主石器锄耕(耜耕)。 开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害西周时后世的主要农作物多已具备从频繁迁徙开始走向定居粟、稻等(一)铁犁牛耕发展的几个阶段春秋战国时期,铁犁牛耕开始使用、逐渐推广。

西汉赵过推广耦犁到东汉时已经推广到珠江流域

汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。

隋唐时期,江东地区出现曲辕犁且安装了犁评,至此,我国耕犁已经相当完善,一直为后世沿用唐朝的曲辕犁——中国的耕犁技术相当完善犁评犁箭犁铲(二)古代耕作技术的进步1、耕作方法

春秋战国时期:垄作法

西汉时:赵过推行代田法

2、耕作技术

魏晋南北朝时期:北方旱地的耕耙耱技术;南方水田的耕耙技术

3、耕作制度:

两汉:一年一熟;宋以后:宋朝以后,江浙地区成为全国经济中心. 江南的一年两熟和一年三熟 西汉赵过推行的一种适应北方旱作地区的耕作方法。在同一地块上的田垄隔年代换﹐所以称作代田法。耱(三)水利灌溉的发展1、水利工程

战国时期:都江堰;

汉朝:漕渠、白渠、龙首渠

2、灌溉工具

曹魏:翻车

唐朝:筒车

宋朝:高专筒车

明清:风力水车“水旱从人”的“天府之国”漕渠白渠

漕渠

翻车的模型筒车翻车风力水车高转筒车 小农经济以家庭为生产和生活的单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和缴纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。(一)小农经济的含义(二)形成条件

1、铁犁牛耕技术的出现和普及,提高了社会生产力

2、封建土地所有制的确立(商鞅变法)(三)特点

分散性:一家一户个体生产

封闭性:男耕女织,自给自足

落后性:阻碍技术进步和生产发展

脆弱性:缺乏必要的积累和储备能力(四)、小农经济地位: 这种自给自足的自然经济是中国传统农业社会生产的基本模式消极:它在春秋战国时期形成,一直延续到中国近代。在封建社会后期,小农经济又严重地阻碍着新的生产力和生产关系的发展,成为近代中国迟滞不前,落后挨打的根源之一。是我国封建社会农业生产的基本模式,是两千多年中国封建社会生存和发展的经济基础;推动精耕细作技术发展的主要动力;封建王朝主要财源;古代中国一切文明成就的基础积极:(五)、评价四、古代农业经济的基本特点1、生产方式:

2、生产形式:

3、生产目的:

4、这种自给自足的小农经济,也是中国传统农业社会生产的基本模式以铁犁牛耕为主要耕作方式,精耕细作以一家一户为单位,男耕女织,

经营规模小主要是为满足自家的基本生活需要和

交纳赋税1、 是我国传统农业经济的一个基本特征;

2、汉朝以后, 成为我国传统农业的主要耕作方式;

3、 是我国古代农业社会生产的基本模式;

4、隋唐 的出现标志着我国犁耕的成熟;

5、春秋战国时已使用当时世界上先进的耕作方法—— 精耕细作铁犁牛耕自然经济曲辕犁垄作法 特别注意识记中国古代经济重心的南移(1)原因

第一,北方战乱较多,南方相对稳定;

第二,北方农民大批南移,带去了先进的生产技术,并补充了江南劳动力;

第三,江南统治者为发展实力,比较重视发展经济;

第四,南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南;

第五,南方生产条件和自然环境比较优越。

(2)过程

1,魏晋南北朝时期江南的开发。(五胡乱华,第一次人口南迁的高峰)

2,隋朝五代时期南方经济的迅速发展。(安史之乱 ,第二次人口南迁的高峰)

2,两宋时期经济重心南移的完成。(靖康之变,第三次人口南迁的高峰)

(3)影响

中国经济重心的南移过程,是南方地区逐步开发、发展的过程,它改变了黄河流域“一枝独秀”的历史现象,使南方摆脱了刀耕火种的原始状态,经济得到飞跃发展,进而后来居上,成为全国经济最发达的地区,对中国的经济格局产生了深远影响。

经济重心的南移也带动了全国经济的发展,中原地区先进的生产技术向南传播,进而向边疆地区渗透,使各地经济的发展趋于平衡。同时南方经济的发展也拉动了北方经济,促进了全国经济的整体发展。

的基本结构与特点第一单元 农业 手工业 商业第1课 发达的古代农业双齿木耒复原及使用方法示意图河姆渡遗址出土的骨耜 (一)早期农业生产的出现石刀、石斧刀耕火种经常迁徙出现青铜农具,仍以木制耒耜和石锄、石犁为主石器锄耕(耜耕)。 开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害西周时后世的主要农作物多已具备从频繁迁徙开始走向定居粟、稻等(一)铁犁牛耕发展的几个阶段春秋战国时期,铁犁牛耕开始使用、逐渐推广。

西汉赵过推广耦犁到东汉时已经推广到珠江流域

汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。

隋唐时期,江东地区出现曲辕犁且安装了犁评,至此,我国耕犁已经相当完善,一直为后世沿用唐朝的曲辕犁——中国的耕犁技术相当完善犁评犁箭犁铲(二)古代耕作技术的进步1、耕作方法

春秋战国时期:垄作法

西汉时:赵过推行代田法

2、耕作技术

魏晋南北朝时期:北方旱地的耕耙耱技术;南方水田的耕耙技术

3、耕作制度:

两汉:一年一熟;宋以后:宋朝以后,江浙地区成为全国经济中心. 江南的一年两熟和一年三熟 西汉赵过推行的一种适应北方旱作地区的耕作方法。在同一地块上的田垄隔年代换﹐所以称作代田法。耱(三)水利灌溉的发展1、水利工程

战国时期:都江堰;

汉朝:漕渠、白渠、龙首渠

2、灌溉工具

曹魏:翻车

唐朝:筒车

宋朝:高专筒车

明清:风力水车“水旱从人”的“天府之国”漕渠白渠

漕渠

翻车的模型筒车翻车风力水车高转筒车 小农经济以家庭为生产和生活的单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和缴纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。(一)小农经济的含义(二)形成条件

1、铁犁牛耕技术的出现和普及,提高了社会生产力

2、封建土地所有制的确立(商鞅变法)(三)特点

分散性:一家一户个体生产

封闭性:男耕女织,自给自足

落后性:阻碍技术进步和生产发展

脆弱性:缺乏必要的积累和储备能力(四)、小农经济地位: 这种自给自足的自然经济是中国传统农业社会生产的基本模式消极:它在春秋战国时期形成,一直延续到中国近代。在封建社会后期,小农经济又严重地阻碍着新的生产力和生产关系的发展,成为近代中国迟滞不前,落后挨打的根源之一。是我国封建社会农业生产的基本模式,是两千多年中国封建社会生存和发展的经济基础;推动精耕细作技术发展的主要动力;封建王朝主要财源;古代中国一切文明成就的基础积极:(五)、评价四、古代农业经济的基本特点1、生产方式:

2、生产形式:

3、生产目的:

4、这种自给自足的小农经济,也是中国传统农业社会生产的基本模式以铁犁牛耕为主要耕作方式,精耕细作以一家一户为单位,男耕女织,

经营规模小主要是为满足自家的基本生活需要和

交纳赋税1、 是我国传统农业经济的一个基本特征;

2、汉朝以后, 成为我国传统农业的主要耕作方式;

3、 是我国古代农业社会生产的基本模式;

4、隋唐 的出现标志着我国犁耕的成熟;

5、春秋战国时已使用当时世界上先进的耕作方法—— 精耕细作铁犁牛耕自然经济曲辕犁垄作法 特别注意识记中国古代经济重心的南移(1)原因

第一,北方战乱较多,南方相对稳定;

第二,北方农民大批南移,带去了先进的生产技术,并补充了江南劳动力;

第三,江南统治者为发展实力,比较重视发展经济;

第四,南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南;

第五,南方生产条件和自然环境比较优越。

(2)过程

1,魏晋南北朝时期江南的开发。(五胡乱华,第一次人口南迁的高峰)

2,隋朝五代时期南方经济的迅速发展。(安史之乱 ,第二次人口南迁的高峰)

2,两宋时期经济重心南移的完成。(靖康之变,第三次人口南迁的高峰)

(3)影响

中国经济重心的南移过程,是南方地区逐步开发、发展的过程,它改变了黄河流域“一枝独秀”的历史现象,使南方摆脱了刀耕火种的原始状态,经济得到飞跃发展,进而后来居上,成为全国经济最发达的地区,对中国的经济格局产生了深远影响。

经济重心的南移也带动了全国经济的发展,中原地区先进的生产技术向南传播,进而向边疆地区渗透,使各地经济的发展趋于平衡。同时南方经济的发展也拉动了北方经济,促进了全国经济的整体发展。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航