化学人教版(2019)选择性必修1 1.1.1反应热 焓变 课件(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 化学人教版(2019)选择性必修1 1.1.1反应热 焓变 课件(共36张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 121.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-05 16:43:34 | ||

图片预览

文档简介

第一节

反应热

第1课时 反应热 焓变

第一章 化学反应的热效应

1.知道内能是体系内物质的各种能量的总和,受温度、压强、物质的聚集状态的影响。

2.了解反应热与焓变的含义,了解化学能与热能的相互转化,等压条件下化学反应的反应热可以用焓变来表示。

3.知道中和反应反应热的测定方法。

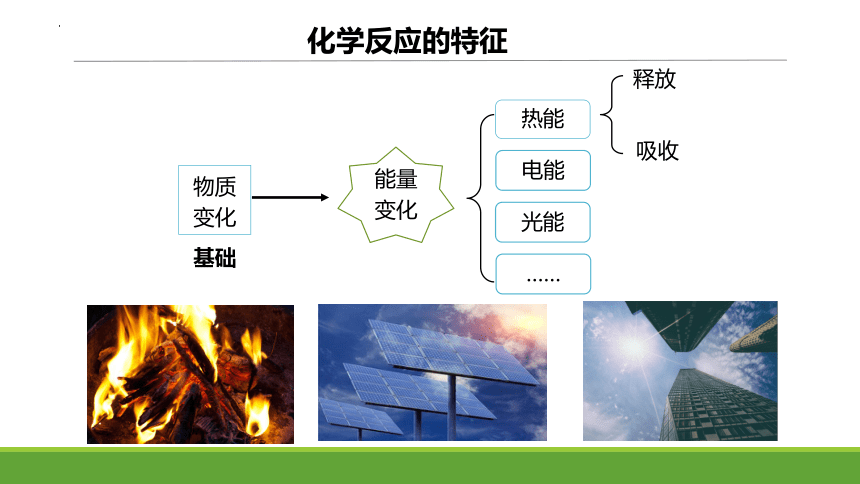

能量变化

物质

变化

基础

化学反应的特征

热能

电能

光能

……

吸收

释放

1.化学反应的过程,既是物质的转化过程,也是化学能与热、电等其他形式能量的转化过程,而且在反应过程中遵循着 守恒定律和 守恒定律。

质量

能量

热能

2.化学反应的实质与特征:

实质:反应物中化学键的断裂和生成物中化学键的形成。

特征:既有物质变化,也伴随着能量变化;主要表现为 的变化。

问题1:

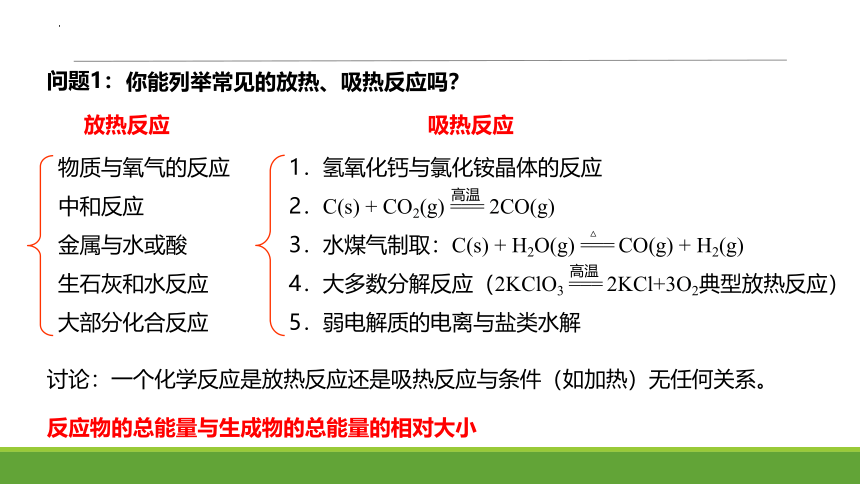

你能列举常见的放热、吸热反应吗?

吸热反应

放热反应

物质与氧气的反应

中和反应

金属与水或酸

生石灰和水反应

大部分化合反应

1.氢氧化钙与氯化铵晶体的反应

2.C(s) + CO2(g) === 2CO(g)

3.水煤气制取:C(s) + H2O(g) === CO(g) + H2(g)

4.大多数分解反应(2KClO3 === 2KCl+3O2典型放热反应)

5.弱电解质的电离与盐类水解

△

高温

高温

讨论:一个化学反应是放热反应还是吸热反应与条件(如加热)无任何关系。

反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小

化学反应过程中释放或吸收的热量在生活、生产和科学研究中具有广泛的应用。

联系生活

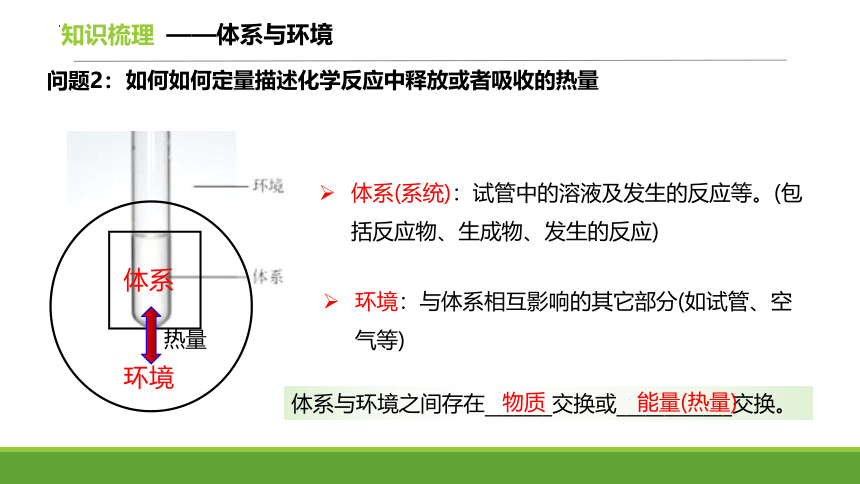

如何如何定量描述化学反应中释放或者吸收的热量

体系(系统):试管中的溶液及发生的反应等。(包括反应物、生成物、发生的反应)

环境:与体系相互影响的其它部分(如试管、空气等)

体系

环境

热量

问题2:

——体系与环境

知识梳理

体系与环境之间存在_______交换或____________交换。

物质

能量(热量)

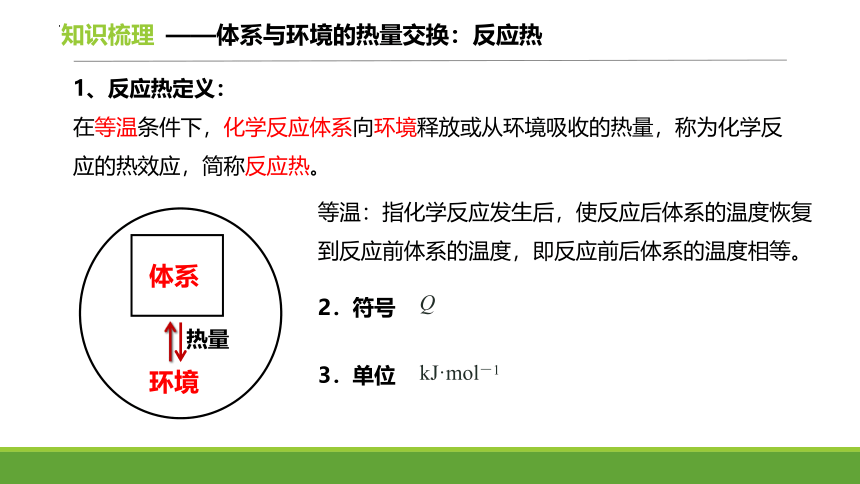

1、反应热定义:

在等温条件下,化学反应体系向环境释放或从环境吸收的热量,称为化学反应的热效应,简称反应热。

体系

环境

热量

等温:指化学反应发生后,使反应后体系的温度恢复到反应前体系的温度,即反应前后体系的温度相等。

——体系与环境的热量交换:反应热

知识梳理

Q

kJ·mol-1

2.符号

3.单位

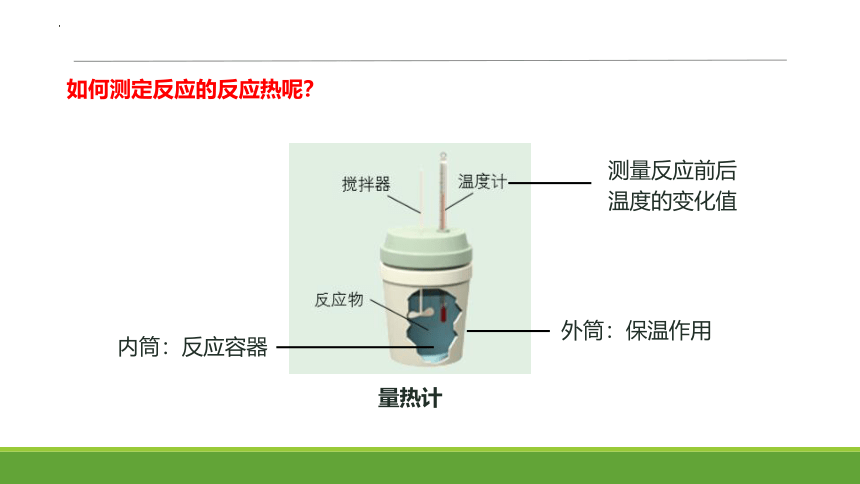

如何测定反应的反应热呢?

外筒:保温作用

量热计

内筒:反应容器

测量反应前后温度的变化值

现代量热计

——中和反应反应热的测定

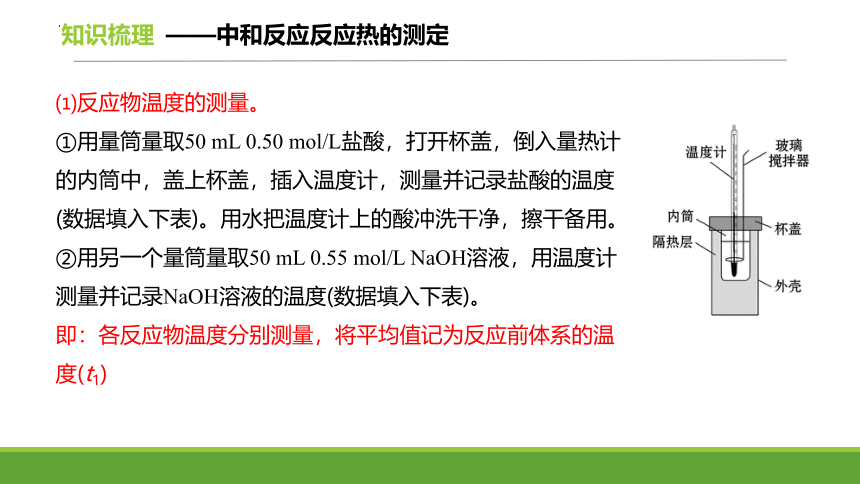

⑴反应物温度的测量。

①用量筒量取50 mL 0.50 mol/L盐酸,打开杯盖,倒入量热计的内筒中,盖上杯盖,插入温度计,测量并记录盐酸的温度(数据填入下表)。用水把温度计上的酸冲洗干净,擦干备用。

②用另一个量筒量取50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液,用温度计测量并记录NaOH溶液的温度(数据填入下表)。

即:各反应物温度分别测量,将平均值记为反应前体系的温度(t1)

知识梳理

——中和反应反应热的测定

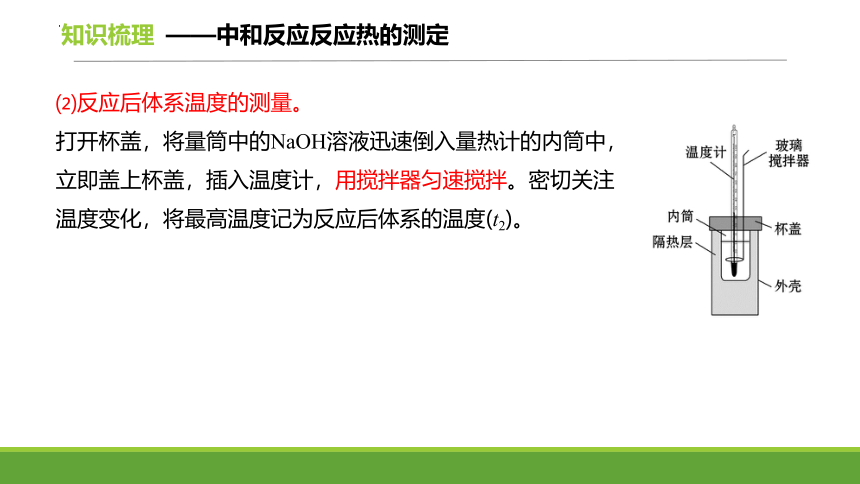

⑵反应后体系温度的测量。

打开杯盖,将量筒中的NaOH溶液迅速倒入量热计的内筒中,立即盖上杯盖,插入温度计,用搅拌器匀速搅拌。密切关注温度变化,将最高温度记为反应后体系的温度(t2)。

知识梳理

Q:中和反应放出的热量。

m:反应混合液的质量。

C:反应混合液的比热容。

Δt:反应前后溶液温度的差值

一、中和反应反应热的测定

反应原理:Q = mCΔt

——中和反应反应热的测定

知识梳理

实验次数

反应物的温度/℃

反应前体系的温度

反应后体系的温度

温度差

盐酸

NaOH溶液

t1/℃

t2/℃

(t2-t1)/℃

1

2

3

⑵取三次测量所得温度差的平均值作为计算依据。

⑶根据温度差和比热容(c)等计算反应热。

Q=(m1+m2) · c · (t2-t1)=0.418(t2-t1)kJ

【数据处理】⑴将数据填入下表:

①50 mL盐酸的质量m1=50g,

50 mLNaOH溶液质量m2=50g。

②反应后生成的溶液的比热容

c=4.18 J/(g .℃)。

20.3

20.4

20.2

20.3

20.2

20.5

23.8

23.8

23.5

20.35

20.25

20.35

3.45

3.45

3.25

若某次实验的数据与另外两次实验的数据差异明显,怎么办?

将差异明显的数据舍去。

——中和反应反应热的测定

知识梳理

思考:生成1 mol H2O时放出的热量Q是多少kJ?

HCl(aq) + NaOH (aq) === H2O(l) + NaCl (aq) Q

0.025mol 0.025mol 0.025mol

1 1 1

大量实验测得,在25℃和101 kPa下,强酸的稀溶液与强碱的稀溶液发生中和反应生成1 mol H2O时,放出57.3 kJ的热量。

0.418(t2-t1)kJ

16.72(t2-t1)kJ

——中和反应反应热的测定

知识梳理

n(H2O)

研究条件:稀溶液

反应物:强酸与强碱

生成物及其物质的量:1 mol H2O

放出的热量:57.3 kJ

H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l);

ΔH = -57.3 kJ/mol

注:由于弱酸、弱碱电离吸热,所以强酸与弱碱、强碱与弱酸、弱酸和弱碱反应生成1 mol H2O放出的热小于57.3 kJ。

单位:kJ/mol

——中和热

知识梳理

在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应生成1 mol H2O(l),这时的反应热叫做中和热。

在上述过程中,提高测定反应热的准确度可采取哪些措施?

措施

作用

药品量

实验装置、仪器选择

实验操作

重复实验2~3次

测量的温度差更准确

采用碱稍过量的方法

内外筒上口对齐,内外筒中间有隔热层

实验使用同一支温度计进行温度测量

测量完盐酸的温度后,用水将温度计上的酸冲洗干净,擦干再测量碱的温度

将溶液迅速倒入内筒后,立即盖上杯盖

为了保证酸碱完全中和

可以减少热量损失

减少仪器本身的误差,使测量的温度更准确

测量的初始温度更准确

减少热量的损失

——中和反应反应热的测定

知识梳理

【问题与讨论】

温度计上的酸为何要用水冲洗干净并用滤纸擦干?冲洗后的溶液能否倒入小烧杯?为什么?

因为该温度计还要用来测碱液的温度,若不冲洗,温度计上的酸会和碱发生中和反应而使起始温度偏高,温度差偏小,测得的热量偏小,故要冲洗干净;冲洗后的溶液不能倒入小烧杯,若倒入,会使溶液的总质量增加,而导致实验误差。

巩固练习

减少热量损失

酸、碱混合时,为何要把量筒中NaOH溶液一次倒入而不能缓缓倒入?

能不能是盐酸过量?

盐酸过量则以氢氧化钠为标准计算生成的水,但溶液吸收空气中的二氧化碳,消耗了一部分氢氧化钠,无法保证氢氧化钠完全与盐酸反应,因此一般选用过量的氢氧化钠。

不能,NaOH固体溶解放大量的热,导致结果偏大。

巩固练习

上述实验能否用NaOH固体代替NaOH溶液?对结果会产生什么影响?

实验中能否用环形铜丝搅拌棒代替环形玻璃搅拌棒?为什么?

不能。因为铜丝易导热,使热量损失较大

若测得的数据与57.3 kJ/mol差异较大,请分析误差的原因:

1.量取溶液的体积有误差

2.药品的选用不当引起的误差

3.实验过程中有液体洒在外面

4.混合酸、碱溶液时,动作缓慢,导致实验误差

5.隔热操作不到位,致使实验过程中热量损失而导致误差

6.测了酸后的温度计未用水清洗而便立即去测碱的温度,致使热量损失而引起误差

——中和反应反应热的测定

知识梳理

1.在测定中和反应反应热的实验中,下列说法正确的是(已知弱酸电离时吸热)( )

A.使用玻璃搅拌器是为了加快反应速率,减小实验误差

B.为了准确测定反应混合溶液的温度,实验中温度计玻璃泡应与内筒底部接触

C.用0.55 mol·L-1 NaOH溶液分别与0.50 mol·L-1的盐酸、醋酸溶液反应,若所取的碱溶液与酸溶液体积相等,则测得的中和反应反应热的绝对值相同

D.在测定中和反应反应热的实验中,将NaOH溶液缓缓倒入装有盐酸的内筒中

A

巩固练习

2.用如图所示的装置测定中和反应反应热。

实验药品:100 mL 0.50 mol·L-1盐酸、50 mL 0.50 mol·L-1 NaOH溶液、50 mL 0.50 mol·L-1氨水。

实验步骤:略。已知弱碱电离时吸热。

(1)从实验装置上看,还缺少 ,

其能否用铜质材料替代? (填“能”或“不能”),

理由是 。

(2)装置中隔热层的作用是 。

玻璃搅拌器

不能

金属材料易散热,会使实验误差增大

减少实验过程中的热量损失

巩固练习

(3)将浓度为0.50 mol·L-1的酸溶液和0.50 mol·L-1的碱溶液各50 mL混合(溶液密度均为1 g·mL-1 ),测得温度如下:

反应物 起始温度 最高温度

甲组(HCl+NaOH) 15.0 18.3

乙组(HCl+NH3·H2O) 15.0 18.1

①两组实验结果存在差异的原因是

。

② 某同学利用上述装置重新做甲组实验,测得反应热偏大,则可能的原因是 。

A.测完盐酸的温度直接测NaOH溶液温度 B.做该实验时室温较高

C.杯盖未盖严 D.NaOH溶液一次性迅速倒入

NH3·H2O为弱碱,电离时要吸热,导致放热较少

AC

巩固练习

【思考】化学反应为什么会产生反应热?为什么有的化学反应释放能量,有的化学反应吸收能量?

这是因为化学反应前后体系的内能(符合为U)发生了变化。

体系内物质的各种能量的总和,受温度、压强和物质的凝聚状态等影响。

为了描述等压条件下的反应热,科学上引入了一个与内能有关的物理量——焓(符号为H)。

1.焓:焓是与内能有关的物理量,符号为______。

2.焓变:生成物的焓值与反应物的焓值之差,用______表示。

(1)反应热与焓变的关系:反应热在 条件下等于焓变,用ΔH表示,单位为 __________。

(2)计算公式:ΔH = H生成物 – H反应物。

(3)意义:当反应体系放热时其焓减小,ΔH为 ,即ΔH 。

当反应体系吸热时其焓增大,ΔH为_____,即ΔH______。

H

ΔH

kJ·mol-1

负值

<0

正值

>0

等压

ΔH表示必须带有“+”“-”,不能省略,比较大小要注意“+”“-”。

——反应热与焓变

知识梳理

【例1】在25℃和101 kPa下,1 molH2与1 mol Cl2反应生成2 mol HCl时放出184.6 kJ的热量,则该反应的反应热为:

ΔH= - 184.6 kJ/mol

【例2】在25 ℃和101 kPa下,1 mol C(如无特别说明,C均指石墨)与1 mol H2O(g)反应,生成1 mol CO和1 mol H2,需要吸收131.5 kJ的热量,则该反应的反应热为:

ΔH= +131.5 kJ/mol

【注意】ΔH右端的+或-不可省略,单位kJ/mol必须标出。

焓变的表示方法

焓

(H)

反应过程

反应物

生成物

ΔH<0

焓

(H)

反应过程

反应物

生成物

ΔH>0

放热反应

吸热反应

ΔH = 生成物总能量(H生) - 反应物总能量(H反)

——反应热与焓变

知识梳理

化学反应过程中能量变化的原因

☆从反应物与生成物总能量变化(宏观)去探讨焓变:

a.化学反应的本质及特点

化学反应

物质变化

反应物

生成物

旧化学键断裂

新化学键形成

能量变化

吸收能量

放出能量

热效应

差值

化学反应的实质:反应物中旧键的断裂(吸热),生成物中新键的形成(放热)。

E放

E吸

E放

E吸 是断开反应物中所有化学键需要吸收的总能量,即反应物的总键能;

E放 是形成生成物中所有化学键需要放出的总能量,即生成物的总键能。

?H = 反应物的总键能(E吸) - 生成物的总键能(E放)

ΔH<0

ΔH>0

——反应热与焓变

知识梳理

☆从化学键的键能变化方面(微观)去探讨:

E吸

放热反应

吸热反应

吸收:436 kJ/mol+243 kJ/mol =679 kJ/mol

释放:

431 kJ/mol×2=862 kJ/mol

ΔH = 679 kJ/mol - 862 kJ/mol = -183 kJ/mol

——反应热与焓变

知识梳理

☆从化学键的键能变化方面(微观)去探讨:

键能≠总能量,键能越大,能量越低,物质越稳定。

ΔH = 反应物的总键能(E吸) - 生成物的总键能(E放)

ΔH = 生成物总能量(H生) - 反应物总能量(H反)

?H < 0,放热反应,“﹣”

?H > 0,吸热反应,“﹢”

——物质的稳定性

知识小结

1.判断物质的稳定性

C(石墨 s )===C(金刚石 s ) ΔH = +1.9 kJ/mol

石墨、金刚石哪个更稳定?

?H > 0,吸热反应,石墨键能大,总能量低,更稳定。

2.1 mol C与 1 mol H2O(g) 反应生成 l mol CO(g) 和1 mol H2(g),需要吸收131.5 kJ的热量,该反应的ΔH = 。

+131.5 kJ/mol

巩固练习

3.拆开 1mol H-H、1mol N-H、1mol N≡N分别需要的能量是436 kJ、391 kJ、946 kJ,则1mol N2生成NH3的反应热为 。

1mol H2生成NH3的反应热约为 。

ΔH = - 92 kJ/mol

ΔH = - 30.7 kJ/mol

巩固练习

ΔH1> ΔH3 > ΔH2

Q2> Q3 > Q1

巩固练习

4.若将1 L 1 mol/L NaOH溶液中加入稀醋酸、浓硫酸、稀硝酸,恰好完全反应时的热效应分别为ΔH1、ΔH2 、ΔH3 ;则三者的大小关系为 ,放出的热量Q1、Q2、Q3的大小为 。

5.下列说法正确的是( )

A.焓变单位为 kJ·mol-1,是指1 mol物质参加反应时的能量变化

B.反应热的数值与参加反应的物质的多少有关

C.中和热的数值与参加反应的物质的多少有关

D.焓是指物质所具有的内能

B

反应热

焓

焓变

与内能有关的物理量

三个概念

反应放出或吸收的热量

计算

ΔH = H生-H反

ΔH = 反应物总键能-生成物总键能

吸热反应

放热反应

焓差值

反应热

第1课时 反应热 焓变

第一章 化学反应的热效应

1.知道内能是体系内物质的各种能量的总和,受温度、压强、物质的聚集状态的影响。

2.了解反应热与焓变的含义,了解化学能与热能的相互转化,等压条件下化学反应的反应热可以用焓变来表示。

3.知道中和反应反应热的测定方法。

能量变化

物质

变化

基础

化学反应的特征

热能

电能

光能

……

吸收

释放

1.化学反应的过程,既是物质的转化过程,也是化学能与热、电等其他形式能量的转化过程,而且在反应过程中遵循着 守恒定律和 守恒定律。

质量

能量

热能

2.化学反应的实质与特征:

实质:反应物中化学键的断裂和生成物中化学键的形成。

特征:既有物质变化,也伴随着能量变化;主要表现为 的变化。

问题1:

你能列举常见的放热、吸热反应吗?

吸热反应

放热反应

物质与氧气的反应

中和反应

金属与水或酸

生石灰和水反应

大部分化合反应

1.氢氧化钙与氯化铵晶体的反应

2.C(s) + CO2(g) === 2CO(g)

3.水煤气制取:C(s) + H2O(g) === CO(g) + H2(g)

4.大多数分解反应(2KClO3 === 2KCl+3O2典型放热反应)

5.弱电解质的电离与盐类水解

△

高温

高温

讨论:一个化学反应是放热反应还是吸热反应与条件(如加热)无任何关系。

反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小

化学反应过程中释放或吸收的热量在生活、生产和科学研究中具有广泛的应用。

联系生活

如何如何定量描述化学反应中释放或者吸收的热量

体系(系统):试管中的溶液及发生的反应等。(包括反应物、生成物、发生的反应)

环境:与体系相互影响的其它部分(如试管、空气等)

体系

环境

热量

问题2:

——体系与环境

知识梳理

体系与环境之间存在_______交换或____________交换。

物质

能量(热量)

1、反应热定义:

在等温条件下,化学反应体系向环境释放或从环境吸收的热量,称为化学反应的热效应,简称反应热。

体系

环境

热量

等温:指化学反应发生后,使反应后体系的温度恢复到反应前体系的温度,即反应前后体系的温度相等。

——体系与环境的热量交换:反应热

知识梳理

Q

kJ·mol-1

2.符号

3.单位

如何测定反应的反应热呢?

外筒:保温作用

量热计

内筒:反应容器

测量反应前后温度的变化值

现代量热计

——中和反应反应热的测定

⑴反应物温度的测量。

①用量筒量取50 mL 0.50 mol/L盐酸,打开杯盖,倒入量热计的内筒中,盖上杯盖,插入温度计,测量并记录盐酸的温度(数据填入下表)。用水把温度计上的酸冲洗干净,擦干备用。

②用另一个量筒量取50 mL 0.55 mol/L NaOH溶液,用温度计测量并记录NaOH溶液的温度(数据填入下表)。

即:各反应物温度分别测量,将平均值记为反应前体系的温度(t1)

知识梳理

——中和反应反应热的测定

⑵反应后体系温度的测量。

打开杯盖,将量筒中的NaOH溶液迅速倒入量热计的内筒中,立即盖上杯盖,插入温度计,用搅拌器匀速搅拌。密切关注温度变化,将最高温度记为反应后体系的温度(t2)。

知识梳理

Q:中和反应放出的热量。

m:反应混合液的质量。

C:反应混合液的比热容。

Δt:反应前后溶液温度的差值

一、中和反应反应热的测定

反应原理:Q = mCΔt

——中和反应反应热的测定

知识梳理

实验次数

反应物的温度/℃

反应前体系的温度

反应后体系的温度

温度差

盐酸

NaOH溶液

t1/℃

t2/℃

(t2-t1)/℃

1

2

3

⑵取三次测量所得温度差的平均值作为计算依据。

⑶根据温度差和比热容(c)等计算反应热。

Q=(m1+m2) · c · (t2-t1)=0.418(t2-t1)kJ

【数据处理】⑴将数据填入下表:

①50 mL盐酸的质量m1=50g,

50 mLNaOH溶液质量m2=50g。

②反应后生成的溶液的比热容

c=4.18 J/(g .℃)。

20.3

20.4

20.2

20.3

20.2

20.5

23.8

23.8

23.5

20.35

20.25

20.35

3.45

3.45

3.25

若某次实验的数据与另外两次实验的数据差异明显,怎么办?

将差异明显的数据舍去。

——中和反应反应热的测定

知识梳理

思考:生成1 mol H2O时放出的热量Q是多少kJ?

HCl(aq) + NaOH (aq) === H2O(l) + NaCl (aq) Q

0.025mol 0.025mol 0.025mol

1 1 1

大量实验测得,在25℃和101 kPa下,强酸的稀溶液与强碱的稀溶液发生中和反应生成1 mol H2O时,放出57.3 kJ的热量。

0.418(t2-t1)kJ

16.72(t2-t1)kJ

——中和反应反应热的测定

知识梳理

n(H2O)

研究条件:稀溶液

反应物:强酸与强碱

生成物及其物质的量:1 mol H2O

放出的热量:57.3 kJ

H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l);

ΔH = -57.3 kJ/mol

注:由于弱酸、弱碱电离吸热,所以强酸与弱碱、强碱与弱酸、弱酸和弱碱反应生成1 mol H2O放出的热小于57.3 kJ。

单位:kJ/mol

——中和热

知识梳理

在稀溶液中,强酸跟强碱发生中和反应生成1 mol H2O(l),这时的反应热叫做中和热。

在上述过程中,提高测定反应热的准确度可采取哪些措施?

措施

作用

药品量

实验装置、仪器选择

实验操作

重复实验2~3次

测量的温度差更准确

采用碱稍过量的方法

内外筒上口对齐,内外筒中间有隔热层

实验使用同一支温度计进行温度测量

测量完盐酸的温度后,用水将温度计上的酸冲洗干净,擦干再测量碱的温度

将溶液迅速倒入内筒后,立即盖上杯盖

为了保证酸碱完全中和

可以减少热量损失

减少仪器本身的误差,使测量的温度更准确

测量的初始温度更准确

减少热量的损失

——中和反应反应热的测定

知识梳理

【问题与讨论】

温度计上的酸为何要用水冲洗干净并用滤纸擦干?冲洗后的溶液能否倒入小烧杯?为什么?

因为该温度计还要用来测碱液的温度,若不冲洗,温度计上的酸会和碱发生中和反应而使起始温度偏高,温度差偏小,测得的热量偏小,故要冲洗干净;冲洗后的溶液不能倒入小烧杯,若倒入,会使溶液的总质量增加,而导致实验误差。

巩固练习

减少热量损失

酸、碱混合时,为何要把量筒中NaOH溶液一次倒入而不能缓缓倒入?

能不能是盐酸过量?

盐酸过量则以氢氧化钠为标准计算生成的水,但溶液吸收空气中的二氧化碳,消耗了一部分氢氧化钠,无法保证氢氧化钠完全与盐酸反应,因此一般选用过量的氢氧化钠。

不能,NaOH固体溶解放大量的热,导致结果偏大。

巩固练习

上述实验能否用NaOH固体代替NaOH溶液?对结果会产生什么影响?

实验中能否用环形铜丝搅拌棒代替环形玻璃搅拌棒?为什么?

不能。因为铜丝易导热,使热量损失较大

若测得的数据与57.3 kJ/mol差异较大,请分析误差的原因:

1.量取溶液的体积有误差

2.药品的选用不当引起的误差

3.实验过程中有液体洒在外面

4.混合酸、碱溶液时,动作缓慢,导致实验误差

5.隔热操作不到位,致使实验过程中热量损失而导致误差

6.测了酸后的温度计未用水清洗而便立即去测碱的温度,致使热量损失而引起误差

——中和反应反应热的测定

知识梳理

1.在测定中和反应反应热的实验中,下列说法正确的是(已知弱酸电离时吸热)( )

A.使用玻璃搅拌器是为了加快反应速率,减小实验误差

B.为了准确测定反应混合溶液的温度,实验中温度计玻璃泡应与内筒底部接触

C.用0.55 mol·L-1 NaOH溶液分别与0.50 mol·L-1的盐酸、醋酸溶液反应,若所取的碱溶液与酸溶液体积相等,则测得的中和反应反应热的绝对值相同

D.在测定中和反应反应热的实验中,将NaOH溶液缓缓倒入装有盐酸的内筒中

A

巩固练习

2.用如图所示的装置测定中和反应反应热。

实验药品:100 mL 0.50 mol·L-1盐酸、50 mL 0.50 mol·L-1 NaOH溶液、50 mL 0.50 mol·L-1氨水。

实验步骤:略。已知弱碱电离时吸热。

(1)从实验装置上看,还缺少 ,

其能否用铜质材料替代? (填“能”或“不能”),

理由是 。

(2)装置中隔热层的作用是 。

玻璃搅拌器

不能

金属材料易散热,会使实验误差增大

减少实验过程中的热量损失

巩固练习

(3)将浓度为0.50 mol·L-1的酸溶液和0.50 mol·L-1的碱溶液各50 mL混合(溶液密度均为1 g·mL-1 ),测得温度如下:

反应物 起始温度 最高温度

甲组(HCl+NaOH) 15.0 18.3

乙组(HCl+NH3·H2O) 15.0 18.1

①两组实验结果存在差异的原因是

。

② 某同学利用上述装置重新做甲组实验,测得反应热偏大,则可能的原因是 。

A.测完盐酸的温度直接测NaOH溶液温度 B.做该实验时室温较高

C.杯盖未盖严 D.NaOH溶液一次性迅速倒入

NH3·H2O为弱碱,电离时要吸热,导致放热较少

AC

巩固练习

【思考】化学反应为什么会产生反应热?为什么有的化学反应释放能量,有的化学反应吸收能量?

这是因为化学反应前后体系的内能(符合为U)发生了变化。

体系内物质的各种能量的总和,受温度、压强和物质的凝聚状态等影响。

为了描述等压条件下的反应热,科学上引入了一个与内能有关的物理量——焓(符号为H)。

1.焓:焓是与内能有关的物理量,符号为______。

2.焓变:生成物的焓值与反应物的焓值之差,用______表示。

(1)反应热与焓变的关系:反应热在 条件下等于焓变,用ΔH表示,单位为 __________。

(2)计算公式:ΔH = H生成物 – H反应物。

(3)意义:当反应体系放热时其焓减小,ΔH为 ,即ΔH 。

当反应体系吸热时其焓增大,ΔH为_____,即ΔH______。

H

ΔH

kJ·mol-1

负值

<0

正值

>0

等压

ΔH表示必须带有“+”“-”,不能省略,比较大小要注意“+”“-”。

——反应热与焓变

知识梳理

【例1】在25℃和101 kPa下,1 molH2与1 mol Cl2反应生成2 mol HCl时放出184.6 kJ的热量,则该反应的反应热为:

ΔH= - 184.6 kJ/mol

【例2】在25 ℃和101 kPa下,1 mol C(如无特别说明,C均指石墨)与1 mol H2O(g)反应,生成1 mol CO和1 mol H2,需要吸收131.5 kJ的热量,则该反应的反应热为:

ΔH= +131.5 kJ/mol

【注意】ΔH右端的+或-不可省略,单位kJ/mol必须标出。

焓变的表示方法

焓

(H)

反应过程

反应物

生成物

ΔH<0

焓

(H)

反应过程

反应物

生成物

ΔH>0

放热反应

吸热反应

ΔH = 生成物总能量(H生) - 反应物总能量(H反)

——反应热与焓变

知识梳理

化学反应过程中能量变化的原因

☆从反应物与生成物总能量变化(宏观)去探讨焓变:

a.化学反应的本质及特点

化学反应

物质变化

反应物

生成物

旧化学键断裂

新化学键形成

能量变化

吸收能量

放出能量

热效应

差值

化学反应的实质:反应物中旧键的断裂(吸热),生成物中新键的形成(放热)。

E放

E吸

E放

E吸 是断开反应物中所有化学键需要吸收的总能量,即反应物的总键能;

E放 是形成生成物中所有化学键需要放出的总能量,即生成物的总键能。

?H = 反应物的总键能(E吸) - 生成物的总键能(E放)

ΔH<0

ΔH>0

——反应热与焓变

知识梳理

☆从化学键的键能变化方面(微观)去探讨:

E吸

放热反应

吸热反应

吸收:436 kJ/mol+243 kJ/mol =679 kJ/mol

释放:

431 kJ/mol×2=862 kJ/mol

ΔH = 679 kJ/mol - 862 kJ/mol = -183 kJ/mol

——反应热与焓变

知识梳理

☆从化学键的键能变化方面(微观)去探讨:

键能≠总能量,键能越大,能量越低,物质越稳定。

ΔH = 反应物的总键能(E吸) - 生成物的总键能(E放)

ΔH = 生成物总能量(H生) - 反应物总能量(H反)

?H < 0,放热反应,“﹣”

?H > 0,吸热反应,“﹢”

——物质的稳定性

知识小结

1.判断物质的稳定性

C(石墨 s )===C(金刚石 s ) ΔH = +1.9 kJ/mol

石墨、金刚石哪个更稳定?

?H > 0,吸热反应,石墨键能大,总能量低,更稳定。

2.1 mol C与 1 mol H2O(g) 反应生成 l mol CO(g) 和1 mol H2(g),需要吸收131.5 kJ的热量,该反应的ΔH = 。

+131.5 kJ/mol

巩固练习

3.拆开 1mol H-H、1mol N-H、1mol N≡N分别需要的能量是436 kJ、391 kJ、946 kJ,则1mol N2生成NH3的反应热为 。

1mol H2生成NH3的反应热约为 。

ΔH = - 92 kJ/mol

ΔH = - 30.7 kJ/mol

巩固练习

ΔH1> ΔH3 > ΔH2

Q2> Q3 > Q1

巩固练习

4.若将1 L 1 mol/L NaOH溶液中加入稀醋酸、浓硫酸、稀硝酸,恰好完全反应时的热效应分别为ΔH1、ΔH2 、ΔH3 ;则三者的大小关系为 ,放出的热量Q1、Q2、Q3的大小为 。

5.下列说法正确的是( )

A.焓变单位为 kJ·mol-1,是指1 mol物质参加反应时的能量变化

B.反应热的数值与参加反应的物质的多少有关

C.中和热的数值与参加反应的物质的多少有关

D.焓是指物质所具有的内能

B

反应热

焓

焓变

与内能有关的物理量

三个概念

反应放出或吸收的热量

计算

ΔH = H生-H反

ΔH = 反应物总键能-生成物总键能

吸热反应

放热反应

焓差值