5.2协调人地关系,实现可持续发展(共59张ppt)

文档属性

| 名称 | 5.2协调人地关系,实现可持续发展(共59张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-05 17:06:09 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

5.2协调人地关系,实现可持续发展

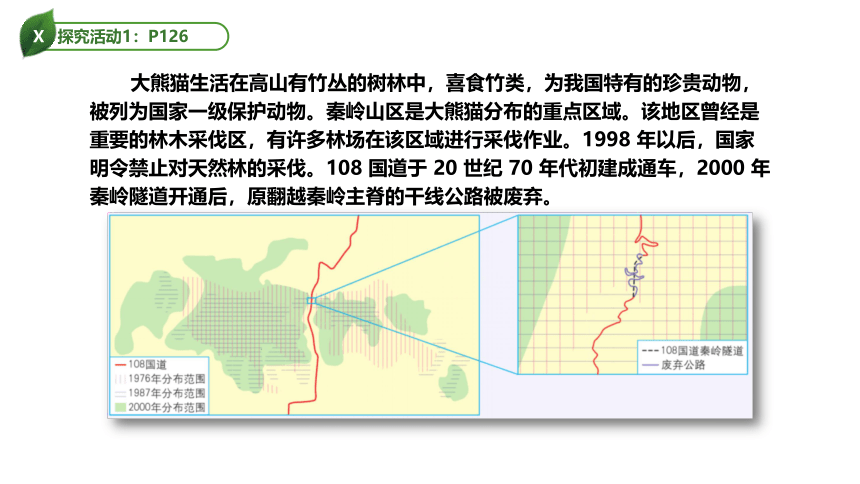

探究活动1:P126

X

大熊猫生活在高山有竹丛的树林中,喜食竹类,为我国特有的珍贵动物,被列为国家一级保护动物。秦岭山区是大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,有许多林场在该区域进行采伐作业。1998 年以后,国家明令禁止对天然林的采伐。108 国道于 20 世纪 70 年代初建成通车,2000 年秦岭隧道开通后,原翻越秦岭主脊的干线公路被废弃。

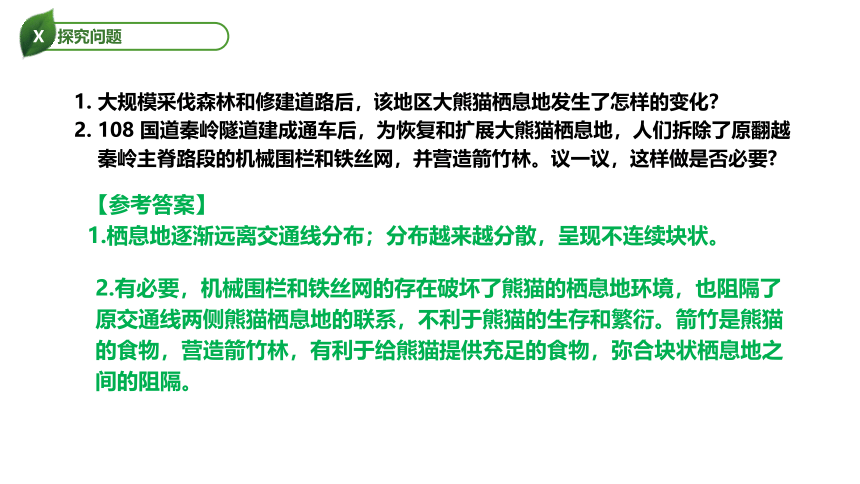

探究问题

X

1. 大规模采伐森林和修建道路后,该地区大熊猫栖息地发生了怎样的变化?

2. 108 国道秦岭隧道建成通车后,为恢复和扩展大熊猫栖息地,人们拆除了原翻越

秦岭主脊路段的机械围栏和铁丝网,并营造箭竹林。议一议,这样做是否必要

【参考答案】

1.栖息地逐渐远离交通线分布;分布越来越分散,呈现不连续块状。

2.有必要,机械围栏和铁丝网的存在破坏了熊猫的栖息地环境,也阻隔了原交通线两侧熊猫栖息地的联系,不利于熊猫的生存和繁衍。箭竹是熊猫的食物,营造箭竹林,有利于给熊猫提供充足的食物,弥合块状栖息地之间的阻隔。

课标要求

X

运用资料,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

结合区域资料,理解人类对区域人地关系的演变的认识;

树立正确的自然观、发展观与环境观,并能结合具体区域,为其发展提供可行性措施。

学习目标

X

目录

CONTENTS

人地关系思想的演变

1

走可持续发展之路

2

一

人地关系思想的演变

阅读教材P126-128内容,思考下面问题。

X

1.什么是人地关系?

2.在采集狩猎社会人地之间有怎样的关系?

3.农业社会人地关系如何?

4.工业文明时期有哪些人地关系理论形成?

5.后工业社会人地关系发生了怎样的转变?

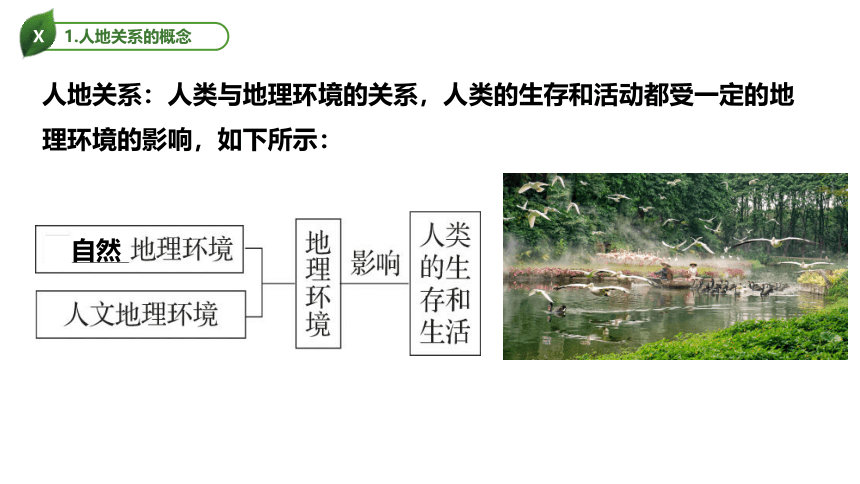

1.人地关系的概念

X

人地关系:人类与地理环境的关系,人类的生存和活动都受一定的地理环境的影响,如下所示:

自然

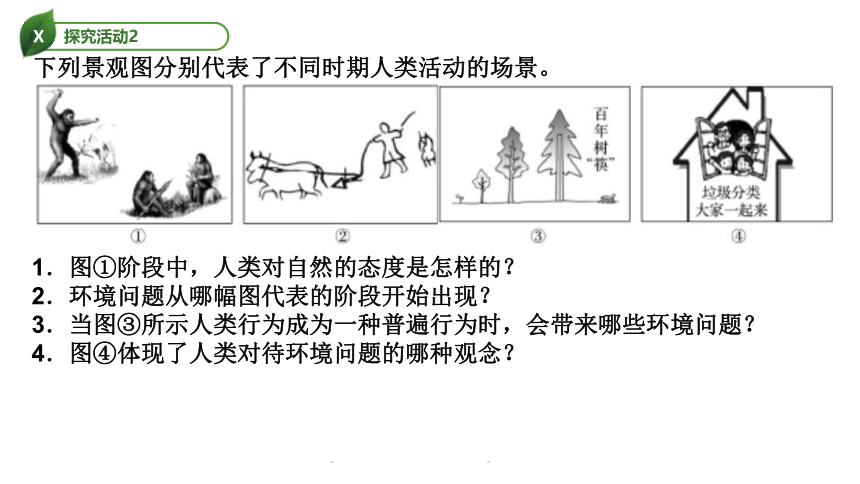

探究活动2

X

下列景观图分别代表了不同时期人类活动的场景。

1.图①阶段中,人类对自然的态度是怎样的?

2.环境问题从哪幅图代表的阶段开始出现?

3.当图③所示人类行为成为一种普遍行为时,会带来哪些环境问题?

4.图④体现了人类对待环境问题的哪种观念?

1.答案 依赖自然(或畏惧自然、崇拜自然)。 2.答案 图②。

3.答案 生物多样性减少、水土流失、土地荒漠化、资源短缺等。

4.答案 可持续发展观。(答案合理即可)

2.人地关系思想的演变过程

X

农业社会

工业社会

信息社会

采集—狩猎社会

人地关系思想:崇拜自然

特征:

①人口数量少

②生产力水平低下且发展缓慢

③人类与环境保持着原始的平衡关系

原始崇拜

原始社会崇拜神的图腾

2.人地关系思想的演变过程

X

采集—狩猎社会

工业社会

信息社会

农业社会

人地关系思想:改造自然

特征:

①生产力水平有了很大提高

②人口逐渐增加

③对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏。

④对人地关系有一定认识,如我国古代朴素的人地关系思想。

阅读:P127

X

我 国 古 代 朴 素 的 人 地 关 系 思 想

我国战国时的孟轲,在《孟子·公孙丑下》中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想。天人相关论的核心思想,是荀况在其著作《天论》中提出来的。他写道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”他主张,人类应“制天命而用之”。

我国古代先民很早就知道农业生产要因地制宜的道理,即农作物的种植必须与当地的土壤、气候等条件相适宜。春秋初期的管仲在《管子·治国篇》中写道:“五谷不宜其地,国之贫也。”在《管子·立政篇》中写道:“辨于土而民可富。”北魏贾思勰在《齐民要术·种谷·第三》中提出:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”这些论述都表达了人类积极顺应和合理利用自然环境的思想。

采集—狩猎社会

农业社会

信息社会

工业社会

2.人地关系思想的演变过程

X

人地关系思想:征服自然

特征:

①极大地提高人类社会的生产能力

②自然资源大规模开发

③人口数量急剧增加

④环境问题愈发严峻

⑤人地矛盾迅速激化

生态破坏

环境污染

“和谐论”:又称为人地协调论。

它主张人类应主动谋求与自然地理环境的和谐:

要顺应自然规律,合理利用地理环境;

要对不协调的人地关系进行优化调控。

2.人地关系思想的演变过程

X

采集—狩猎社会

农业社会

工业社会

信息社会(后工业社会)

人地关系思想:谋求人地协调发展

特征:

①现代通信技术及电子计算机的发明与应用极大地推动了社会的进步与发展。

②人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式产生一系列变革。

③21世纪以来,又向生态化、低碳化、绿色化、循环化方向进一步发展。

归纳总结

X

发展阶段 人地关系思想 人地关系的具体表现

采集-狩猎社会 崇拜自然 被动地适应环境,表现为环境的强大制约作用和人类对环境的微弱改造作用。如:猛犸和披毛犀的灭绝,但这种环境问题不具有普遍性

农业社会 改造自然 大规模开发利用土地、水等资源,人与自然的对抗性强,人地关系呈现不协调发展,如:黄土高原从郁郁葱葱的森林变成今天的千沟万壑的地表形态;玛雅文明的消失。

工业社会 征服自然 人类掠夺式开发资源,人地关系全面不协调,人地矛盾迅速激化

信息社会(后工业社会) 谋求人地协调 合理开发利用自然资源,以达到人地关系的协调发展

看老虎不同待遇,讨论人地关系思想:

1、远古时期,古人类惧怕老虎

2、古代武松打死老虎被称为英雄

3、现代“武松”打死老虎,要被判刑

4、给老虎建立家园。

探究活动3:P128-129

X

1.阅读下列材料,完成相关任务。

艾尔瓦河位于美国西北边陲,该河流的艾尔瓦大坝、格兰斯峡谷大坝分别建于1913年和1927年。大坝建成后,为当地伐木场、造纸厂及居民区等提供了生产生活必需的电力,推动了当地社会经济的发展。

大坝建成前,艾尔瓦河盛产鲑鱼。鲑鱼栖息于太平洋,在繁殖期会溯河而上,进入艾尔瓦河产卵。但是,这两座大坝挡住了鲑鱼溯河洄游的通道,也破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境。该地区纳入美国国家电网系统后,大坝的发电功能减弱,同时,也为了恢复艾尔瓦河及其沿岸的生态环境,美国于2012年和2013年先后拆除了这两座大坝,随之艾尔瓦河重塑了当地的生态系统。在艾尔瓦河河口,淤出了一片面积较大的沙洲,为多种鱼类和蟹类提供了新的栖息地。同时,当地鲑鱼的数量也得到一定程度的恢复。

探究问题

X

(2)艾尔瓦河的大坝由修建到拆除,体现了人地关系思想怎样的转变?

从对自然资源的盲目索取转变到顺应自然规律,合理利用地理环境的观念;从改造自然和征服自然的态度转变为人地协调的观点,积极谋求人地和谐。

(1)议一议,美国为什么要拆除艾尔瓦河的大坝?

大坝挡住了原本鲑鱼溯河洄游的通道,破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境;减少河口泥沙,改变河口生态环境,使大量生物失去了栖息地;该地区纳入国家电网系统后,大坝供电功能减弱。

图5—12

大坝拆除后的艾尔瓦河河口

探究活动4:P129

X

2.结合下表,完成相关任务。

(1)分析各发展阶段人口增长、资源利用、环境问题与经济发展之间的关系,理解人地关系思想的演变。

(2)当前,我们应如何协调人口、资源、环境与经济发展之间的关系?

人与自然相互

作用的阶段性特征

探究问题

X

(2)当前,我们应如何协调人口、资源、环境与经济发展之间的关系?

要合理控制人口增长,人口数量应该与资源、环境相协调;经济发展应该兼顾生态环境的保护和资源的持续开发利用,应该与资源和环境承载力相适应。

(1)分析各发展阶段人口增长、资源利用、环境问题与经济发展之间的关系,理解人地关系思想的演变。

当人类向环境索取资源的速度超过资源本身及其替代品的再生速度,或者向环境排放的废弃物数量超过环境的自净能力时,就会出现环境问题。

采集一狩猎社会,人口数量少,生产力水平低,人对自然的干预能力极其微弱,环境未因人类的活动而造成环境问题。

农业社会,人类仍受自然的制约,由于生产力的发展和生产工具的进步,人类对自然已表现出征服能力,一些地区开始出现森林减少、水土流失、生态失衡等环境问题。

工业社会,人类跃居到人地关系的主导地位,人类对环境的污染和破坏是前所未有的,环境问题从局部扩散到整个地球。面对全球性环境问题,人类开始重新审视自己的经济行为,开始建立全新的人地关系。

信息社会,由于高技术、清洁技术、信息技术的进步,智力资源、信息资源和可再生资源的大力开发,产业活动以信息产业和服务业为主,环境问题逐步缓解。

方法技巧

X

判断人地关系的依据:

(1)人类社会生产力发展水平阶段

(2)人类活动对环境干扰的程度

二

走可持续发展之路

1.走可持续发展之路的理由

X

人口数量庞大

资源有限

出现环境问题

资源枯竭

生态失衡

环境变化

解决措施

走可持续发展之路

阅读P130-131

X

2.概念

既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求能力构成危害的发展。

资源环境承载力、经济和社会三者之间相互联系、相互制约的综合体。

3.内涵

经济可持续发展

强调发展不仅要重视数量增长,更要追求改善质量,改变传统的生产和消费模式

社会可持续发展

强调发展要以改善和提高生活质量为目的,与社会进步相适应。

基础

条件

目的

可持续发展系统

强调发展要与资源环境承载力相协调

资源环境(生态)可持续发展

4.基本原则

公平性

是指本代人之间、代际之间的公平,不同国家与地区之间的公平;

是指人类的经济活动和社会发展不能超越资源环境的承载能力;

是指要实现可持续发展这一全球发展的总目标,需要各国积极参与,采取全球共同的决策和行动。

持续性

共同性

5.走可持续发展之路

X

(一)转变传统发展观念

(1)传统发展观念

片面追求经济增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步

把国内生产总值( GDP )的增长作为衡量经济社会发展的唯一标尺, 忽视人文的、资源的、环境的指标;

把自然界看作人类生存和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

产生环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题。

人地关系不协调,人地矛盾激化。

社会进步

GDP

理念

方式

(2)传统发展观念引导下的后果

(3)传统发展观念的转变

探究活动5:P131

X

1.根据土地利用结构调整的需要,科研人员对某生态脆弱区的农业土地利用拟订了三种方案。根据表格信息,你认为哪一种方案有利于该地区农业的可持续发展,并说明理由。

某生态脆弱区三种方案的农业用地构成

某生态脆弱区三种方案的环境效益与经济效益比较

C方案更加有利于该地区农业的可持续发展。

理由:1.方案C的侵蚀量最少,涵养水源的能力最强,所以对地理环境的破坏最小;虽然3~8年内总收入最低,但和其他方案差距并不大,长远上其总收入远远超过其他方案。

探究活动:6:P131-132

X

2.阅读下列材料,完成相关任务。

甲山村干部为了带领村民奔小康,想出一个致富的办法:利用当地的草山草坡放养黑山羊,待黑山羊长大后再卖掉。刚开始时,每家只养几只羊。几年后,每家都有了一大群羊,经济收入比以前提高了几十倍。村民手里有了钱,大家都很高兴,由衷地感谢他们的致富带头人。但是,由于过度放牧,该村的草场都被破坏了,造成了严重的水土流失。

乙山村的自然环境与甲山村差不多。该村根据当地自然条件的特点,大力种植中草药,并在山脚下种植优质葡萄。中草药和葡萄都获得了丰收,村民收入比以前大幅度提高了,而且村里的山仍是青的,水还是绿的。村民们纷纷说,这才是脱贫致富的好路子。

(1)乙山村,因为乙山村的方案积极考虑当地的自然条件,因地制宜地开展农业生产活动;中草药和葡萄的种植既发展了经济,产生了经济效益,还保护了当地的生态环境,村里依然是青山绿水,因此也实现了村里脱贫的社会效益。

(1)上述两种生产致富方式中,哪一种是可持续发展的生产方式?为什么?

探究问题

X

传统发展模式

可持续发展模式

(1)传统发展模式:以扩大生产规模增加产品产量和提高消费水平为目的。

(2)传统发展模式社会生产多以牺牲资源、环境为代价,形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

可持续的发展模式,强调环境承载力和自然资源的可持续利用,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾,以实现清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗。

(二)转变传统发展模式

传统经济发展模式

资 源

产 品

污染物排放

可持续经济发展模式

资 源

产 品

污染物排放

归纳对比

X

项 目 传统发展模式 可持续发展模式

发展目标 扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平 强调环境承载力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

增长方式 粗放式(高投入、低产出、高污染) 集约式(低投入、高产出、低污染)

消费模式 提倡高消费 提倡适度消费、文明消费

环保意识 认识不到或不承认环境本身的价值 发展要与资源环境承载力相协调

环境控制 先污染,后治理 清洁生产、节约能源、减少废弃物

调控手段 依靠市场经济自发调控 强调人的管理调控

发展的 时间尺度 本代人的利益是最大需求 同代人之间、代际之间的公平性原则及持续性原则

传统发展模式与可持续发展模式的比较

环境污染的治理

生态保护

自然资源的可持续利用

由高耗粗放型向高效集约型、更多地依靠可再生资源的方向转变,逐步建立资源节约型的社会经济体系。

阅读P132:自然资源的可持续利用

X

>

>

>

>

土地资源

森林资源

淡水资源

海洋资源

防治土地荒漠化,治理水土流失和土壤污染,保护基本农田,对工矿废弃地进行复垦。

地球上最大的陆地生态系统,是维持地球生态平衡的重要因素。

农业滴灌、工业污水净化和循环利用、生活废水净化,节约水资源,保护水环境。

生物、矿物、化学、能源等多种资源

伏季休渔、禁止滥捕、沿海环境污染治理等。

探究活动7:P133

X

1.读图5-14,完成相关任务。

(1)说明污水处理厂的污水处理原理。

(2)除建设污水处理厂外,我们还可以采取哪些措施来保护和循环利用水资源?

探究问题

X

粗格栅:打捞较大的渣滓。

细格栅:打捞较小的渣滓。

沉砂池:以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。

混流池:稀释和混流,以便于生化处理。

生化池:采用活性污泥法去除污水里的悬浮固体和以各种形式存在的氮或磷。

二沉池:排除剩余污泥和回流污泥。

人工池:可以存储处理后的水,资源化利用,通过溢流方式排入江河。

(1)查找相关资料,说一说污水处理厂的污水处理原理。

(2)除建设污水处理厂外,还可以采取哪些措施来保护和循环利用水资源?

①加强宣传,提高民众的水资源保护意识;②建立和完善法律法规,加强管理,保护水资源。③农业:生产中发展滴灌、渗灌等节水技术;合理使用化肥和农药,减少水污染。④工业:实现废水处理,达标排放。⑤生活:日常家庭用水的循环利用;⑥公共厕所用水的再生循环等。

环境污染的治理

生态保护

自然资源的可持续利用

加大环境污染综合治理力度,加快构建绿色产业体系,大力发展低碳循环经济,形成能耗低、污染小、科技含量高的产业结构,建设环境友好型社会。

阅读P134

X

滇池位于昆明市西南部,湖面海拔1888米,面积311平方千米,平均水深5米,蓄水量15.7亿立方米,是我国第六大淡水湖。滇池属于半封闭性湖泊,湖泊水体循环功能较差。1986年之前,滇池水质总体尚可。随后几年,滇池因大量工业废水和生活污水排入,加之农业面源污染,湖泊富营养化现象日趋严重,1994年湖泊水质下降为Ⅴ类水。到1998年,其水质进一步恶化,蓝藻危害频繁发生。

滇池治理:一个高原湖泊的持久战

成因:地震断层陷落型湖泊

知识拓展:

X

是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

水体的富营养化

水体富营养化过程

(1)水体富营养化的原因

①人类工、农业生产及生活排放污水中含有大量的氮和磷;

②水区封闭,水的自净能力差

③纬度低,气温高。

(2)水体富营养化的危害

①植物和鱼类因窒息而死;

②水质恶化;

③生态系统遭到破坏。

环境污染的治理

生态保护

自然资源的可持续利用

防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

探究活动8:P135

X

循环经济是以资源节约和循环利用为特征的经济模式。循环经济强调以“资源--产品--再生资源”的循环流程组织经济活动,充分合理地利用资源,使经济活动对自然环境的影响最小化;以“减量化、再利用、再循环”为原则,追求低消耗、低污染、高利用率和高循环率。一般认为,循环经济是清洁生产和废弃物综合利用的结合,具有在社会经济生活的所有环节实现的潜力。

阅读下列材料,完成相关任务。

探究问题

X

建筑、建材业,化工行业,电力产业。

这种生产方式能够充分合理地利用资源,有利于资源节约,减少了污染物的排放,有利于环境保护。

1. 议一议,建材行业利用了哪些行业的废弃物?这种生产方式对资 源节约和环境保护有什么作用?

知识拓展:

X

实现可持续发展的重要途径——循环经济

(1)循环经济的概念

循环经济以环境无害化技术为手段,以提高生态效益为核心,以环境友好方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

(2)实施循环经济的基本途径

①农业经济结构调整中实现循环经济的基本途径——生态农业

含义 用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥生态经济效益以促进持续增产的农业经营方式 发展措施 调整产业结构 变单一农业为农、林、牧、副、渔五业并举

开发新能源 开发利用沼气、太阳能等新能源

综合利用 实行综合循环利用

效益 生态方面 大大减少了传统农业生产中造成的土壤肥力降低、水土流失加剧、生物资源锐减等生态破坏问题

经济方面 充分利用农业生态系统内部物质和能量的循环与转换、各生物以及生物与环境之间共生、相养规律,减少了化肥、农药的使用,降低了农业生产成本

清洁生产从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度,克服了传统工业生产只重视末端治理的弊端。

(2)实施循环经济的基本途径

②工业经济结构调整中实现循环经济的基本途径——清洁生产

(三)公众参与,从我做起

①构建绿色低碳循环发展的经济体系;

②构建市场导向的绿色技术创新体系;

③构建清洁低碳、安全高效的能源体系;

④倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;

⑤推进荒漠化、石漠化、水土流失的综合治理;

⑥严格保护耕地;

⑦推进主体功能区制度建设;

⑧建设好自然保护区和国家公园。

探究活动9:P137

X

1.一群牧民在一块公共草场上放牧。如果每个人都从自己的利益出发,通常都会多养些羊来谋取更高的收入,草场退化的代价则由大家共同承担。如此这般,悲剧就发生了——草场持续退化,直至无法养羊,结局是所有牧民都会破产。据此,完成相关任务。

(2)假如你是上述材料中的当事人,你又会怎么做呢?

①分析草场资源的承载力,控制放牧总量;

②进行个体放牧量的合理分配;

③种植和培育人工草场,提高草场承载力;

④鼓励因地制宜地发展奶制品和羊肉制品的深加工产业,延长产业链,增加收入。

探究活动10:P138

X

2.阅读下列材料,完成相关任务。

我国是一个发展中的大国,人口基数大、资源短缺、环境污染等,都是摆在我们面前的严峻问题。改革开放以来,我国经济建设和城镇化取得了辉煌成就,但也付出了沉重的资源环境代价。党的十九大明确提出,着力解决突出环境问题,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战,实施流域环境和近岸海域综合治理,加强农业面源污染防治,加强固体废弃物和垃圾处置。实施重要生态系统保护和修复重大工程,优化生态安全屏障体系,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性,完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作,开展国土绿化行动,完善天然林保护制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

由于人口基数大,各类资源需求量大,工农业产品需求量大,经济规模大,经济发展对生态环境产生巨大的压力,虽然取得了辉煌成绩,但是也付出了巨大资源和环境代价。传统高消耗、高污染的发展方式必然无法推动我国的持续发展,所以转换发展模式,走可持续发展道路是必然的选择。

(1)对我国的基本国情,你是怎样理解的?

(2)我国可持续发展面临着哪些问题?

环境污染问题;生态破坏问题;资源短缺问题。

探究问题

X

基于我国人口基数大的基本国情,目前工业化、城镇化进程加速,城镇建设用地不断扩张,耕地面积不断被蚕食,环境问题突出,生态环境遭到严重破坏,已经严重影响了我国社会的可持续发展。守住耕地红线,确保国家粮食安全。划定城镇开发边界,优化规划、节约土地,推动城市集约化发展、经济和环境可持续与均衡发展;划定生态保护红线,实施强制性保护,有利于保持良好的生态系统,改善和提升生态系统服务功能,构建国土生态安全格局。

(3)议一议,国家为何要划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线?

探究问题

X

课堂小结

X

B

B

随堂检测

X

D

C

A

D

B

公众参与,从我做起

GIS

改善西北地区生态环境;减轻荒漠化和沙尘暴强度;

推动民众低碳生活理念的形成,优化民众日常行为。

5.2协调人地关系,实现可持续发展

探究活动1:P126

X

大熊猫生活在高山有竹丛的树林中,喜食竹类,为我国特有的珍贵动物,被列为国家一级保护动物。秦岭山区是大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,有许多林场在该区域进行采伐作业。1998 年以后,国家明令禁止对天然林的采伐。108 国道于 20 世纪 70 年代初建成通车,2000 年秦岭隧道开通后,原翻越秦岭主脊的干线公路被废弃。

探究问题

X

1. 大规模采伐森林和修建道路后,该地区大熊猫栖息地发生了怎样的变化?

2. 108 国道秦岭隧道建成通车后,为恢复和扩展大熊猫栖息地,人们拆除了原翻越

秦岭主脊路段的机械围栏和铁丝网,并营造箭竹林。议一议,这样做是否必要

【参考答案】

1.栖息地逐渐远离交通线分布;分布越来越分散,呈现不连续块状。

2.有必要,机械围栏和铁丝网的存在破坏了熊猫的栖息地环境,也阻隔了原交通线两侧熊猫栖息地的联系,不利于熊猫的生存和繁衍。箭竹是熊猫的食物,营造箭竹林,有利于给熊猫提供充足的食物,弥合块状栖息地之间的阻隔。

课标要求

X

运用资料,说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

结合区域资料,理解人类对区域人地关系的演变的认识;

树立正确的自然观、发展观与环境观,并能结合具体区域,为其发展提供可行性措施。

学习目标

X

目录

CONTENTS

人地关系思想的演变

1

走可持续发展之路

2

一

人地关系思想的演变

阅读教材P126-128内容,思考下面问题。

X

1.什么是人地关系?

2.在采集狩猎社会人地之间有怎样的关系?

3.农业社会人地关系如何?

4.工业文明时期有哪些人地关系理论形成?

5.后工业社会人地关系发生了怎样的转变?

1.人地关系的概念

X

人地关系:人类与地理环境的关系,人类的生存和活动都受一定的地理环境的影响,如下所示:

自然

探究活动2

X

下列景观图分别代表了不同时期人类活动的场景。

1.图①阶段中,人类对自然的态度是怎样的?

2.环境问题从哪幅图代表的阶段开始出现?

3.当图③所示人类行为成为一种普遍行为时,会带来哪些环境问题?

4.图④体现了人类对待环境问题的哪种观念?

1.答案 依赖自然(或畏惧自然、崇拜自然)。 2.答案 图②。

3.答案 生物多样性减少、水土流失、土地荒漠化、资源短缺等。

4.答案 可持续发展观。(答案合理即可)

2.人地关系思想的演变过程

X

农业社会

工业社会

信息社会

采集—狩猎社会

人地关系思想:崇拜自然

特征:

①人口数量少

②生产力水平低下且发展缓慢

③人类与环境保持着原始的平衡关系

原始崇拜

原始社会崇拜神的图腾

2.人地关系思想的演变过程

X

采集—狩猎社会

工业社会

信息社会

农业社会

人地关系思想:改造自然

特征:

①生产力水平有了很大提高

②人口逐渐增加

③对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏。

④对人地关系有一定认识,如我国古代朴素的人地关系思想。

阅读:P127

X

我 国 古 代 朴 素 的 人 地 关 系 思 想

我国战国时的孟轲,在《孟子·公孙丑下》中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想。天人相关论的核心思想,是荀况在其著作《天论》中提出来的。他写道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”他主张,人类应“制天命而用之”。

我国古代先民很早就知道农业生产要因地制宜的道理,即农作物的种植必须与当地的土壤、气候等条件相适宜。春秋初期的管仲在《管子·治国篇》中写道:“五谷不宜其地,国之贫也。”在《管子·立政篇》中写道:“辨于土而民可富。”北魏贾思勰在《齐民要术·种谷·第三》中提出:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”这些论述都表达了人类积极顺应和合理利用自然环境的思想。

采集—狩猎社会

农业社会

信息社会

工业社会

2.人地关系思想的演变过程

X

人地关系思想:征服自然

特征:

①极大地提高人类社会的生产能力

②自然资源大规模开发

③人口数量急剧增加

④环境问题愈发严峻

⑤人地矛盾迅速激化

生态破坏

环境污染

“和谐论”:又称为人地协调论。

它主张人类应主动谋求与自然地理环境的和谐:

要顺应自然规律,合理利用地理环境;

要对不协调的人地关系进行优化调控。

2.人地关系思想的演变过程

X

采集—狩猎社会

农业社会

工业社会

信息社会(后工业社会)

人地关系思想:谋求人地协调发展

特征:

①现代通信技术及电子计算机的发明与应用极大地推动了社会的进步与发展。

②人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式产生一系列变革。

③21世纪以来,又向生态化、低碳化、绿色化、循环化方向进一步发展。

归纳总结

X

发展阶段 人地关系思想 人地关系的具体表现

采集-狩猎社会 崇拜自然 被动地适应环境,表现为环境的强大制约作用和人类对环境的微弱改造作用。如:猛犸和披毛犀的灭绝,但这种环境问题不具有普遍性

农业社会 改造自然 大规模开发利用土地、水等资源,人与自然的对抗性强,人地关系呈现不协调发展,如:黄土高原从郁郁葱葱的森林变成今天的千沟万壑的地表形态;玛雅文明的消失。

工业社会 征服自然 人类掠夺式开发资源,人地关系全面不协调,人地矛盾迅速激化

信息社会(后工业社会) 谋求人地协调 合理开发利用自然资源,以达到人地关系的协调发展

看老虎不同待遇,讨论人地关系思想:

1、远古时期,古人类惧怕老虎

2、古代武松打死老虎被称为英雄

3、现代“武松”打死老虎,要被判刑

4、给老虎建立家园。

探究活动3:P128-129

X

1.阅读下列材料,完成相关任务。

艾尔瓦河位于美国西北边陲,该河流的艾尔瓦大坝、格兰斯峡谷大坝分别建于1913年和1927年。大坝建成后,为当地伐木场、造纸厂及居民区等提供了生产生活必需的电力,推动了当地社会经济的发展。

大坝建成前,艾尔瓦河盛产鲑鱼。鲑鱼栖息于太平洋,在繁殖期会溯河而上,进入艾尔瓦河产卵。但是,这两座大坝挡住了鲑鱼溯河洄游的通道,也破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境。该地区纳入美国国家电网系统后,大坝的发电功能减弱,同时,也为了恢复艾尔瓦河及其沿岸的生态环境,美国于2012年和2013年先后拆除了这两座大坝,随之艾尔瓦河重塑了当地的生态系统。在艾尔瓦河河口,淤出了一片面积较大的沙洲,为多种鱼类和蟹类提供了新的栖息地。同时,当地鲑鱼的数量也得到一定程度的恢复。

探究问题

X

(2)艾尔瓦河的大坝由修建到拆除,体现了人地关系思想怎样的转变?

从对自然资源的盲目索取转变到顺应自然规律,合理利用地理环境的观念;从改造自然和征服自然的态度转变为人地协调的观点,积极谋求人地和谐。

(1)议一议,美国为什么要拆除艾尔瓦河的大坝?

大坝挡住了原本鲑鱼溯河洄游的通道,破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境;减少河口泥沙,改变河口生态环境,使大量生物失去了栖息地;该地区纳入国家电网系统后,大坝供电功能减弱。

图5—12

大坝拆除后的艾尔瓦河河口

探究活动4:P129

X

2.结合下表,完成相关任务。

(1)分析各发展阶段人口增长、资源利用、环境问题与经济发展之间的关系,理解人地关系思想的演变。

(2)当前,我们应如何协调人口、资源、环境与经济发展之间的关系?

人与自然相互

作用的阶段性特征

探究问题

X

(2)当前,我们应如何协调人口、资源、环境与经济发展之间的关系?

要合理控制人口增长,人口数量应该与资源、环境相协调;经济发展应该兼顾生态环境的保护和资源的持续开发利用,应该与资源和环境承载力相适应。

(1)分析各发展阶段人口增长、资源利用、环境问题与经济发展之间的关系,理解人地关系思想的演变。

当人类向环境索取资源的速度超过资源本身及其替代品的再生速度,或者向环境排放的废弃物数量超过环境的自净能力时,就会出现环境问题。

采集一狩猎社会,人口数量少,生产力水平低,人对自然的干预能力极其微弱,环境未因人类的活动而造成环境问题。

农业社会,人类仍受自然的制约,由于生产力的发展和生产工具的进步,人类对自然已表现出征服能力,一些地区开始出现森林减少、水土流失、生态失衡等环境问题。

工业社会,人类跃居到人地关系的主导地位,人类对环境的污染和破坏是前所未有的,环境问题从局部扩散到整个地球。面对全球性环境问题,人类开始重新审视自己的经济行为,开始建立全新的人地关系。

信息社会,由于高技术、清洁技术、信息技术的进步,智力资源、信息资源和可再生资源的大力开发,产业活动以信息产业和服务业为主,环境问题逐步缓解。

方法技巧

X

判断人地关系的依据:

(1)人类社会生产力发展水平阶段

(2)人类活动对环境干扰的程度

二

走可持续发展之路

1.走可持续发展之路的理由

X

人口数量庞大

资源有限

出现环境问题

资源枯竭

生态失衡

环境变化

解决措施

走可持续发展之路

阅读P130-131

X

2.概念

既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求能力构成危害的发展。

资源环境承载力、经济和社会三者之间相互联系、相互制约的综合体。

3.内涵

经济可持续发展

强调发展不仅要重视数量增长,更要追求改善质量,改变传统的生产和消费模式

社会可持续发展

强调发展要以改善和提高生活质量为目的,与社会进步相适应。

基础

条件

目的

可持续发展系统

强调发展要与资源环境承载力相协调

资源环境(生态)可持续发展

4.基本原则

公平性

是指本代人之间、代际之间的公平,不同国家与地区之间的公平;

是指人类的经济活动和社会发展不能超越资源环境的承载能力;

是指要实现可持续发展这一全球发展的总目标,需要各国积极参与,采取全球共同的决策和行动。

持续性

共同性

5.走可持续发展之路

X

(一)转变传统发展观念

(1)传统发展观念

片面追求经济增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步

把国内生产总值( GDP )的增长作为衡量经济社会发展的唯一标尺, 忽视人文的、资源的、环境的指标;

把自然界看作人类生存和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

产生环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题。

人地关系不协调,人地矛盾激化。

社会进步

GDP

理念

方式

(2)传统发展观念引导下的后果

(3)传统发展观念的转变

探究活动5:P131

X

1.根据土地利用结构调整的需要,科研人员对某生态脆弱区的农业土地利用拟订了三种方案。根据表格信息,你认为哪一种方案有利于该地区农业的可持续发展,并说明理由。

某生态脆弱区三种方案的农业用地构成

某生态脆弱区三种方案的环境效益与经济效益比较

C方案更加有利于该地区农业的可持续发展。

理由:1.方案C的侵蚀量最少,涵养水源的能力最强,所以对地理环境的破坏最小;虽然3~8年内总收入最低,但和其他方案差距并不大,长远上其总收入远远超过其他方案。

探究活动:6:P131-132

X

2.阅读下列材料,完成相关任务。

甲山村干部为了带领村民奔小康,想出一个致富的办法:利用当地的草山草坡放养黑山羊,待黑山羊长大后再卖掉。刚开始时,每家只养几只羊。几年后,每家都有了一大群羊,经济收入比以前提高了几十倍。村民手里有了钱,大家都很高兴,由衷地感谢他们的致富带头人。但是,由于过度放牧,该村的草场都被破坏了,造成了严重的水土流失。

乙山村的自然环境与甲山村差不多。该村根据当地自然条件的特点,大力种植中草药,并在山脚下种植优质葡萄。中草药和葡萄都获得了丰收,村民收入比以前大幅度提高了,而且村里的山仍是青的,水还是绿的。村民们纷纷说,这才是脱贫致富的好路子。

(1)乙山村,因为乙山村的方案积极考虑当地的自然条件,因地制宜地开展农业生产活动;中草药和葡萄的种植既发展了经济,产生了经济效益,还保护了当地的生态环境,村里依然是青山绿水,因此也实现了村里脱贫的社会效益。

(1)上述两种生产致富方式中,哪一种是可持续发展的生产方式?为什么?

探究问题

X

传统发展模式

可持续发展模式

(1)传统发展模式:以扩大生产规模增加产品产量和提高消费水平为目的。

(2)传统发展模式社会生产多以牺牲资源、环境为代价,形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

可持续的发展模式,强调环境承载力和自然资源的可持续利用,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾,以实现清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗。

(二)转变传统发展模式

传统经济发展模式

资 源

产 品

污染物排放

可持续经济发展模式

资 源

产 品

污染物排放

归纳对比

X

项 目 传统发展模式 可持续发展模式

发展目标 扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平 强调环境承载力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用

增长方式 粗放式(高投入、低产出、高污染) 集约式(低投入、高产出、低污染)

消费模式 提倡高消费 提倡适度消费、文明消费

环保意识 认识不到或不承认环境本身的价值 发展要与资源环境承载力相协调

环境控制 先污染,后治理 清洁生产、节约能源、减少废弃物

调控手段 依靠市场经济自发调控 强调人的管理调控

发展的 时间尺度 本代人的利益是最大需求 同代人之间、代际之间的公平性原则及持续性原则

传统发展模式与可持续发展模式的比较

环境污染的治理

生态保护

自然资源的可持续利用

由高耗粗放型向高效集约型、更多地依靠可再生资源的方向转变,逐步建立资源节约型的社会经济体系。

阅读P132:自然资源的可持续利用

X

>

>

>

>

土地资源

森林资源

淡水资源

海洋资源

防治土地荒漠化,治理水土流失和土壤污染,保护基本农田,对工矿废弃地进行复垦。

地球上最大的陆地生态系统,是维持地球生态平衡的重要因素。

农业滴灌、工业污水净化和循环利用、生活废水净化,节约水资源,保护水环境。

生物、矿物、化学、能源等多种资源

伏季休渔、禁止滥捕、沿海环境污染治理等。

探究活动7:P133

X

1.读图5-14,完成相关任务。

(1)说明污水处理厂的污水处理原理。

(2)除建设污水处理厂外,我们还可以采取哪些措施来保护和循环利用水资源?

探究问题

X

粗格栅:打捞较大的渣滓。

细格栅:打捞较小的渣滓。

沉砂池:以重力分离为基础,将污水中比重较大的无机颗粒沉淀并排除。

混流池:稀释和混流,以便于生化处理。

生化池:采用活性污泥法去除污水里的悬浮固体和以各种形式存在的氮或磷。

二沉池:排除剩余污泥和回流污泥。

人工池:可以存储处理后的水,资源化利用,通过溢流方式排入江河。

(1)查找相关资料,说一说污水处理厂的污水处理原理。

(2)除建设污水处理厂外,还可以采取哪些措施来保护和循环利用水资源?

①加强宣传,提高民众的水资源保护意识;②建立和完善法律法规,加强管理,保护水资源。③农业:生产中发展滴灌、渗灌等节水技术;合理使用化肥和农药,减少水污染。④工业:实现废水处理,达标排放。⑤生活:日常家庭用水的循环利用;⑥公共厕所用水的再生循环等。

环境污染的治理

生态保护

自然资源的可持续利用

加大环境污染综合治理力度,加快构建绿色产业体系,大力发展低碳循环经济,形成能耗低、污染小、科技含量高的产业结构,建设环境友好型社会。

阅读P134

X

滇池位于昆明市西南部,湖面海拔1888米,面积311平方千米,平均水深5米,蓄水量15.7亿立方米,是我国第六大淡水湖。滇池属于半封闭性湖泊,湖泊水体循环功能较差。1986年之前,滇池水质总体尚可。随后几年,滇池因大量工业废水和生活污水排入,加之农业面源污染,湖泊富营养化现象日趋严重,1994年湖泊水质下降为Ⅴ类水。到1998年,其水质进一步恶化,蓝藻危害频繁发生。

滇池治理:一个高原湖泊的持久战

成因:地震断层陷落型湖泊

知识拓展:

X

是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

水体的富营养化

水体富营养化过程

(1)水体富营养化的原因

①人类工、农业生产及生活排放污水中含有大量的氮和磷;

②水区封闭,水的自净能力差

③纬度低,气温高。

(2)水体富营养化的危害

①植物和鱼类因窒息而死;

②水质恶化;

③生态系统遭到破坏。

环境污染的治理

生态保护

自然资源的可持续利用

防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

探究活动8:P135

X

循环经济是以资源节约和循环利用为特征的经济模式。循环经济强调以“资源--产品--再生资源”的循环流程组织经济活动,充分合理地利用资源,使经济活动对自然环境的影响最小化;以“减量化、再利用、再循环”为原则,追求低消耗、低污染、高利用率和高循环率。一般认为,循环经济是清洁生产和废弃物综合利用的结合,具有在社会经济生活的所有环节实现的潜力。

阅读下列材料,完成相关任务。

探究问题

X

建筑、建材业,化工行业,电力产业。

这种生产方式能够充分合理地利用资源,有利于资源节约,减少了污染物的排放,有利于环境保护。

1. 议一议,建材行业利用了哪些行业的废弃物?这种生产方式对资 源节约和环境保护有什么作用?

知识拓展:

X

实现可持续发展的重要途径——循环经济

(1)循环经济的概念

循环经济以环境无害化技术为手段,以提高生态效益为核心,以环境友好方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

(2)实施循环经济的基本途径

①农业经济结构调整中实现循环经济的基本途径——生态农业

含义 用生态系统的观点,将农业生产和生态平衡纳入协调一致的轨道,充分发挥生态经济效益以促进持续增产的农业经营方式 发展措施 调整产业结构 变单一农业为农、林、牧、副、渔五业并举

开发新能源 开发利用沼气、太阳能等新能源

综合利用 实行综合循环利用

效益 生态方面 大大减少了传统农业生产中造成的土壤肥力降低、水土流失加剧、生物资源锐减等生态破坏问题

经济方面 充分利用农业生态系统内部物质和能量的循环与转换、各生物以及生物与环境之间共生、相养规律,减少了化肥、农药的使用,降低了农业生产成本

清洁生产从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度,克服了传统工业生产只重视末端治理的弊端。

(2)实施循环经济的基本途径

②工业经济结构调整中实现循环经济的基本途径——清洁生产

(三)公众参与,从我做起

①构建绿色低碳循环发展的经济体系;

②构建市场导向的绿色技术创新体系;

③构建清洁低碳、安全高效的能源体系;

④倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;

⑤推进荒漠化、石漠化、水土流失的综合治理;

⑥严格保护耕地;

⑦推进主体功能区制度建设;

⑧建设好自然保护区和国家公园。

探究活动9:P137

X

1.一群牧民在一块公共草场上放牧。如果每个人都从自己的利益出发,通常都会多养些羊来谋取更高的收入,草场退化的代价则由大家共同承担。如此这般,悲剧就发生了——草场持续退化,直至无法养羊,结局是所有牧民都会破产。据此,完成相关任务。

(2)假如你是上述材料中的当事人,你又会怎么做呢?

①分析草场资源的承载力,控制放牧总量;

②进行个体放牧量的合理分配;

③种植和培育人工草场,提高草场承载力;

④鼓励因地制宜地发展奶制品和羊肉制品的深加工产业,延长产业链,增加收入。

探究活动10:P138

X

2.阅读下列材料,完成相关任务。

我国是一个发展中的大国,人口基数大、资源短缺、环境污染等,都是摆在我们面前的严峻问题。改革开放以来,我国经济建设和城镇化取得了辉煌成就,但也付出了沉重的资源环境代价。党的十九大明确提出,着力解决突出环境问题,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战,实施流域环境和近岸海域综合治理,加强农业面源污染防治,加强固体废弃物和垃圾处置。实施重要生态系统保护和修复重大工程,优化生态安全屏障体系,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性,完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作,开展国土绿化行动,完善天然林保护制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

由于人口基数大,各类资源需求量大,工农业产品需求量大,经济规模大,经济发展对生态环境产生巨大的压力,虽然取得了辉煌成绩,但是也付出了巨大资源和环境代价。传统高消耗、高污染的发展方式必然无法推动我国的持续发展,所以转换发展模式,走可持续发展道路是必然的选择。

(1)对我国的基本国情,你是怎样理解的?

(2)我国可持续发展面临着哪些问题?

环境污染问题;生态破坏问题;资源短缺问题。

探究问题

X

基于我国人口基数大的基本国情,目前工业化、城镇化进程加速,城镇建设用地不断扩张,耕地面积不断被蚕食,环境问题突出,生态环境遭到严重破坏,已经严重影响了我国社会的可持续发展。守住耕地红线,确保国家粮食安全。划定城镇开发边界,优化规划、节约土地,推动城市集约化发展、经济和环境可持续与均衡发展;划定生态保护红线,实施强制性保护,有利于保持良好的生态系统,改善和提升生态系统服务功能,构建国土生态安全格局。

(3)议一议,国家为何要划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线?

探究问题

X

课堂小结

X

B

B

随堂检测

X

D

C

A

D

B

公众参与,从我做起

GIS

改善西北地区生态环境;减轻荒漠化和沙尘暴强度;

推动民众低碳生活理念的形成,优化民众日常行为。