七年级下册历史 第19课 清朝前期社会经济的发展 训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级下册历史 第19课 清朝前期社会经济的发展 训练题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-05 22:46:10 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史第19课 清朝前期社会经济的发展训练题(含答案)

选择题

1. 康熙二十二年明确规定:“凡地土有数年无人耕种完粮者,即系抛荒,以后如已经垦熟,不许原主复问”,承认开荒农民对有主荒地的土地所有权。雍正时期诏令:“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报,地方官不得勒索,胥吏亦不得阻挠。”材料显示清朝前期 ( )

A.发展商品贸易 B.免除赋税徭役

C.推行鼓励垦荒政策 D.兴修水利工程

2. 康熙时,组织民工修浚永定河,开挖了一条新河道,使“往年永定河冲决之处”“斥卤(盐碱地)变为膏腴,不下数百十顷”。由此可以看出,清朝统治者 ( )

A.开垦荒地 B.兴修水利

C.改进技术 D.发展商业

3. 清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这 ( )

A.源于丝绸之路开辟 B.彻底解决温饱问题

C.促进农业经济发展 D.导致经济重心南移

4. 清朝前期,棉花、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等经济作物的种植面积不断扩大。以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的长三角地区出现了棉作压倒稻作、桑蚕压倒稻作的新趋势。这反映出当时( )

A.出现区域性的商业市镇

B.长三角地区经济最发达

C.农产品商品化程度提高

D.粮食种植普遍不受重视

5. 清前期,江宁(南京)著名的机户李扁担、李东阳等都各自拥有织机五六百张,组织机工生产(如图)。这反映了清朝在手工业方面出现的新气象是 ( )

A.利用手工工场走规模化生产之路

B.出现一批科学家,改进了生产工具

C.棉纺织业成为当时最主要的行业

D.商帮在纺织业中发挥了关键作用

6.下列不属于人口快速增长带来的社会问题的是 ( )

A.人地矛盾逐渐突出

B.很多天然植被和原始森林遭到破坏

C.水土流失严重,地力下降

D.促进经济的持续发展

7. 明朝中叶以后,江南湖州的农民大部分种桑养蚕,山东、河南许多农民种植棉花,湖广一带的农民则以种粮为主,苏州、福州、松江等地的农民多从事纺织业。这些现象的出现反映了当时 ( )

A.农业分区域生产

B.南方粮食产量大幅提高

C.经济重心南移已完成

D.手工业发展超过农业

8.到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近( )

A.3亿亩 B.5亿亩

C.7亿亩 D.9亿亩

9.清朝前期农业生产恢复和发展的表现有( )

①耕地面积不断扩大 ②治理黄河、淮河等大河 ③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物 ④经济作物的种植面积不断扩大

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

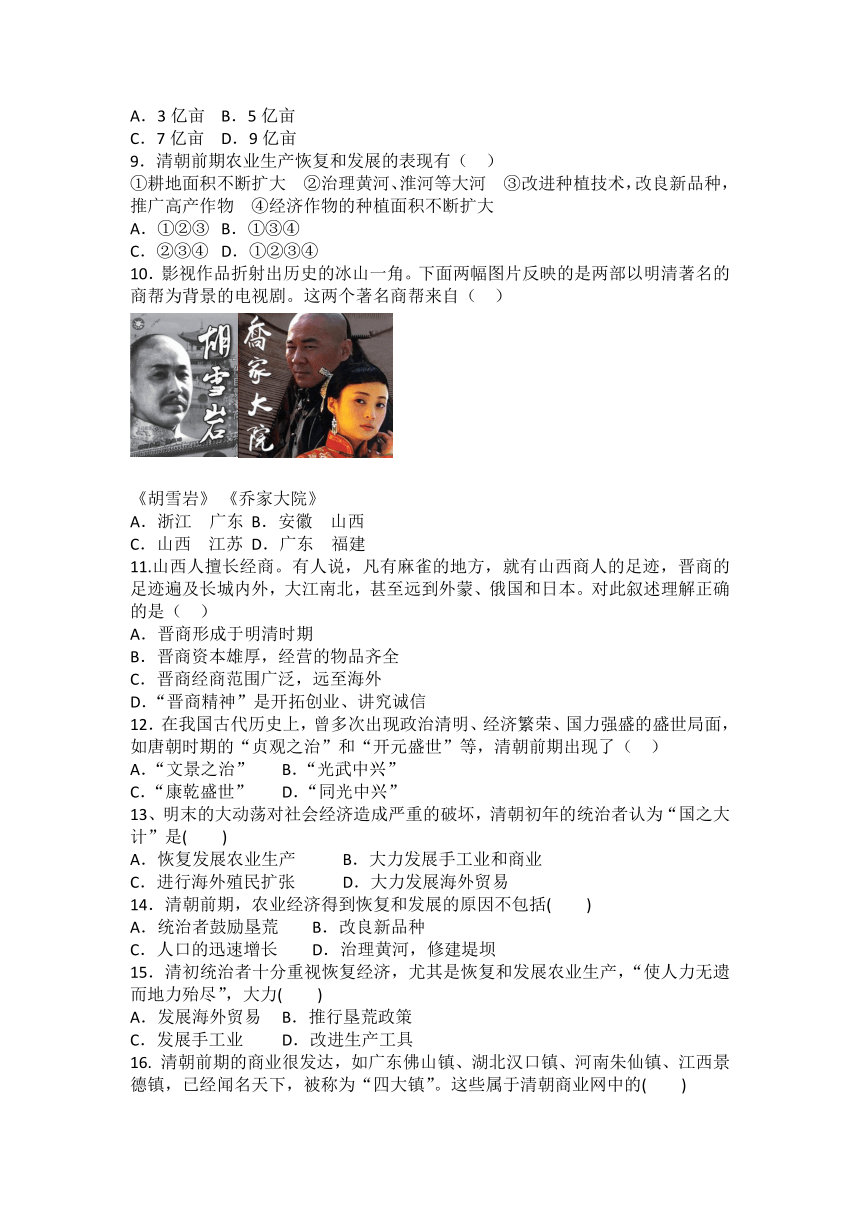

10.影视作品折射出历史的冰山一角。下面两幅图片反映的是两部以明清著名的商帮为背景的电视剧。这两个著名商帮来自( )

《胡雪岩》 《乔家大院》

A.浙江 广东 B.安徽 山西

C.山西 江苏 D.广东 福建

11.山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本。对此叙述理解正确的是( )

A.晋商形成于明清时期

B.晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.晋商经商范围广泛,远至海外

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

12.在我国古代历史上,曾多次出现政治清明、经济繁荣、国力强盛的盛世局面,如唐朝时期的“贞观之治”和“开元盛世”等,清朝前期出现了( )

A.“文景之治” B.“光武中兴”

C.“康乾盛世” D.“同光中兴”

13、明末的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清朝初年的统治者认为“国之大计”是( )

A.恢复发展农业生产 B.大力发展手工业和商业

C.进行海外殖民扩张 D.大力发展海外贸易

14.清朝前期,农业经济得到恢复和发展的原因不包括( )

A.统治者鼓励垦荒 B.改良新品种

C.人口的迅速增长 D.治理黄河,修建堤坝

15.清初统治者十分重视恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.发展手工业 D.改进生产工具

16. 清朝前期的商业很发达,如广东佛山镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇、江西景德镇,已经闻名天下,被称为“四大镇”。这些属于清朝商业网中的( )

A.城镇市场 B.农村集市

C.区域性市场 D.全国性市场

17.明末清初持续几十年的战乱,使南北经济遭到严重的破坏。到清王朝进入北京的时候,人口锐减,土地荒芜,一片凄凉。由此可见,清王朝面临的重大问题是( )

A.如何收复台湾 B.如何恢复经济

C.如何管理西藏 D.如何统一思想

18. 乾隆时期拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的城市是( )

A.北京 B.南京 C.杭州 D.苏州

19.康熙时,组织民工修浚永定河,开挖了一条新河道,使“往年永定河冲决之处”“斥卤(盐碱地)变为膏腴,不下数百十顷”。由此可以看出,清朝统治者( )

A.开垦荒地 B.兴修水利

C.改进技术 D.发展商业

20.在清朝前期,出现了晋商和徽商等大商帮,这些大商帮出现的根本原因是( )

A.商业的发展 B.城市的繁荣

C.城镇的增加 D.人口的增加

21.清朝前期人口的快速增长带来了许多问题,有些问题在当今世界也同样存在,即( )

A.交通拥堵问题

B.大量的人口迁移

C.就业、就医问题

D.人口、资源、环境问题

二、非选择题

22、材料一 宋人陈亮说:“商藉农而立,农赖商而行。”

(1).简要说明陈亮的观点。

材料二 清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业 ,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少 一耕稼之人。”

(2).清雍正帝在农工商的关系上持何观点 他持此观点的根据是什么

材料三 明末清初思想实黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之 所欲来(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。”

(3).黄宗羲的观点是什么

(4).有一种观点认为“无农不稳,无工不富,无商不活”,今天在建设社会主义的过程中,我们应如何正确看待农、工、商三者的关系

23、阅读材料,完成下列要求。

材料一 下面是清代某地区农业生产情况统计表(部分)。

——摘编自龚胜生《清代两湖农业地理》

(1)材料一表格中该地区前60年粮食价格(米价)变动呈什么趋势 根据材料一和所学知识,分析其原因。据表格数据,分析导致该地区后一阶段米价大幅攀升的主要因素。

材料二 清朝康熙、乾隆时期,农业、手工业和商业的发展成为中国传统社会经济发展的高峰。在农业方面,人口数量、耕地面积和粮食产量均超出以往任何一个时期,高产作物如水稻、玉米、甘薯等得到推广,经济作物种植面积增加。清代手工业的发展也超过前代,民营手工业迅速发展,在交通便利的地方形成了一些以手工业为主的城镇。城市经济发展到了一个新的水平,在部分大城市中已经形成了区域性的商业中心。在江浙一带已经有了棉布业市镇、粮食业市镇、盐业市镇、渔业市镇、交通业市镇、刺绣业市镇。

——摘编自马珍《“中国经济重心南移”教学问题新探》

(2)根据材料二,概括清朝康熙、乾隆时期经济发展的表现。

(3)综合上述材料及所学知识,归纳影响封建经济发展的因素。

24、识读下图,回答问题。

(1)图1、图2、图3和康乾盛世局面有关,该局面出现于哪一朝代的哪几位皇帝统治时期

(2)观察上图,指出这一“盛世”表现在哪些方面,并举例说明。

答案

1-5CBCCA 6-10DAADB 11-15CCACB 16-21ABDBAD

(1)陈亮的观点说明了农工商业之间相互依存与相互促进的内在联系,而不是将它们割裂开来,这也是两宋经济发展中客观存在的情况。

重本抑末(重农抑商)。他认为,农业为国民提供粮食,是本业;在人多地少的情况下,更需要驱民归农,才能国富民安;工商业不能生产粮食,且与农业争劳力。

批评了把农工商对立起来的观点,提出了农工商皆本的思想。

在坚持农业基础地位的同时,还应该大力发展工商业,只有坚持国民经济各部门综合平衡,按比例协调发展,才是国家富强之本。

23、(1)趋势:不断下降。原因:清朝前期,耕地面积逐渐增加,人口不断增长,农业生产得以恢复和发展。主要因素:后期人口急剧增加,人地矛盾突出,影响了经济的持续发展。

(2)农业发展超过前代;手工业发展迅速,形成一些以手工业为主的城镇;商业繁荣;城市经济发展水平高。

(3)政府的政策;人口数量的变化;耕地面积的变化;农作物品种和数量的变化;生产技术;交通状况;商品经济的发展程度等。

24、(1)清朝前期康熙、雍正、乾隆统治时期。

(2)农业方面:耕地面积不断扩大。

手工业方面:手工业获得很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

商业方面:安徽、山西等地商人资本雄厚,形成商帮;一些原来的农村地区发展为工商业市镇;在北京、江宁、扬州等大城市中,工商业非常繁荣。

选择题

1. 康熙二十二年明确规定:“凡地土有数年无人耕种完粮者,即系抛荒,以后如已经垦熟,不许原主复问”,承认开荒农民对有主荒地的土地所有权。雍正时期诏令:“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报,地方官不得勒索,胥吏亦不得阻挠。”材料显示清朝前期 ( )

A.发展商品贸易 B.免除赋税徭役

C.推行鼓励垦荒政策 D.兴修水利工程

2. 康熙时,组织民工修浚永定河,开挖了一条新河道,使“往年永定河冲决之处”“斥卤(盐碱地)变为膏腴,不下数百十顷”。由此可以看出,清朝统治者 ( )

A.开垦荒地 B.兴修水利

C.改进技术 D.发展商业

3. 清朝前期,农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制,人们大量开垦荒地,种植玉米、甘薯等高产农作物。这 ( )

A.源于丝绸之路开辟 B.彻底解决温饱问题

C.促进农业经济发展 D.导致经济重心南移

4. 清朝前期,棉花、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等经济作物的种植面积不断扩大。以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的长三角地区出现了棉作压倒稻作、桑蚕压倒稻作的新趋势。这反映出当时( )

A.出现区域性的商业市镇

B.长三角地区经济最发达

C.农产品商品化程度提高

D.粮食种植普遍不受重视

5. 清前期,江宁(南京)著名的机户李扁担、李东阳等都各自拥有织机五六百张,组织机工生产(如图)。这反映了清朝在手工业方面出现的新气象是 ( )

A.利用手工工场走规模化生产之路

B.出现一批科学家,改进了生产工具

C.棉纺织业成为当时最主要的行业

D.商帮在纺织业中发挥了关键作用

6.下列不属于人口快速增长带来的社会问题的是 ( )

A.人地矛盾逐渐突出

B.很多天然植被和原始森林遭到破坏

C.水土流失严重,地力下降

D.促进经济的持续发展

7. 明朝中叶以后,江南湖州的农民大部分种桑养蚕,山东、河南许多农民种植棉花,湖广一带的农民则以种粮为主,苏州、福州、松江等地的农民多从事纺织业。这些现象的出现反映了当时 ( )

A.农业分区域生产

B.南方粮食产量大幅提高

C.经济重心南移已完成

D.手工业发展超过农业

8.到乾隆末年,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近( )

A.3亿亩 B.5亿亩

C.7亿亩 D.9亿亩

9.清朝前期农业生产恢复和发展的表现有( )

①耕地面积不断扩大 ②治理黄河、淮河等大河 ③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物 ④经济作物的种植面积不断扩大

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

10.影视作品折射出历史的冰山一角。下面两幅图片反映的是两部以明清著名的商帮为背景的电视剧。这两个著名商帮来自( )

《胡雪岩》 《乔家大院》

A.浙江 广东 B.安徽 山西

C.山西 江苏 D.广东 福建

11.山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本。对此叙述理解正确的是( )

A.晋商形成于明清时期

B.晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.晋商经商范围广泛,远至海外

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

12.在我国古代历史上,曾多次出现政治清明、经济繁荣、国力强盛的盛世局面,如唐朝时期的“贞观之治”和“开元盛世”等,清朝前期出现了( )

A.“文景之治” B.“光武中兴”

C.“康乾盛世” D.“同光中兴”

13、明末的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清朝初年的统治者认为“国之大计”是( )

A.恢复发展农业生产 B.大力发展手工业和商业

C.进行海外殖民扩张 D.大力发展海外贸易

14.清朝前期,农业经济得到恢复和发展的原因不包括( )

A.统治者鼓励垦荒 B.改良新品种

C.人口的迅速增长 D.治理黄河,修建堤坝

15.清初统治者十分重视恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,“使人力无遗而地力殆尽”,大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.发展手工业 D.改进生产工具

16. 清朝前期的商业很发达,如广东佛山镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇、江西景德镇,已经闻名天下,被称为“四大镇”。这些属于清朝商业网中的( )

A.城镇市场 B.农村集市

C.区域性市场 D.全国性市场

17.明末清初持续几十年的战乱,使南北经济遭到严重的破坏。到清王朝进入北京的时候,人口锐减,土地荒芜,一片凄凉。由此可见,清王朝面临的重大问题是( )

A.如何收复台湾 B.如何恢复经济

C.如何管理西藏 D.如何统一思想

18. 乾隆时期拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”的城市是( )

A.北京 B.南京 C.杭州 D.苏州

19.康熙时,组织民工修浚永定河,开挖了一条新河道,使“往年永定河冲决之处”“斥卤(盐碱地)变为膏腴,不下数百十顷”。由此可以看出,清朝统治者( )

A.开垦荒地 B.兴修水利

C.改进技术 D.发展商业

20.在清朝前期,出现了晋商和徽商等大商帮,这些大商帮出现的根本原因是( )

A.商业的发展 B.城市的繁荣

C.城镇的增加 D.人口的增加

21.清朝前期人口的快速增长带来了许多问题,有些问题在当今世界也同样存在,即( )

A.交通拥堵问题

B.大量的人口迁移

C.就业、就医问题

D.人口、资源、环境问题

二、非选择题

22、材料一 宋人陈亮说:“商藉农而立,农赖商而行。”

(1).简要说明陈亮的观点。

材料二 清雍正帝说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业 ,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少 一耕稼之人。”

(2).清雍正帝在农工商的关系上持何观点 他持此观点的根据是什么

材料三 明末清初思想实黄宗羲认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之 所欲来(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。”

(3).黄宗羲的观点是什么

(4).有一种观点认为“无农不稳,无工不富,无商不活”,今天在建设社会主义的过程中,我们应如何正确看待农、工、商三者的关系

23、阅读材料,完成下列要求。

材料一 下面是清代某地区农业生产情况统计表(部分)。

——摘编自龚胜生《清代两湖农业地理》

(1)材料一表格中该地区前60年粮食价格(米价)变动呈什么趋势 根据材料一和所学知识,分析其原因。据表格数据,分析导致该地区后一阶段米价大幅攀升的主要因素。

材料二 清朝康熙、乾隆时期,农业、手工业和商业的发展成为中国传统社会经济发展的高峰。在农业方面,人口数量、耕地面积和粮食产量均超出以往任何一个时期,高产作物如水稻、玉米、甘薯等得到推广,经济作物种植面积增加。清代手工业的发展也超过前代,民营手工业迅速发展,在交通便利的地方形成了一些以手工业为主的城镇。城市经济发展到了一个新的水平,在部分大城市中已经形成了区域性的商业中心。在江浙一带已经有了棉布业市镇、粮食业市镇、盐业市镇、渔业市镇、交通业市镇、刺绣业市镇。

——摘编自马珍《“中国经济重心南移”教学问题新探》

(2)根据材料二,概括清朝康熙、乾隆时期经济发展的表现。

(3)综合上述材料及所学知识,归纳影响封建经济发展的因素。

24、识读下图,回答问题。

(1)图1、图2、图3和康乾盛世局面有关,该局面出现于哪一朝代的哪几位皇帝统治时期

(2)观察上图,指出这一“盛世”表现在哪些方面,并举例说明。

答案

1-5CBCCA 6-10DAADB 11-15CCACB 16-21ABDBAD

(1)陈亮的观点说明了农工商业之间相互依存与相互促进的内在联系,而不是将它们割裂开来,这也是两宋经济发展中客观存在的情况。

重本抑末(重农抑商)。他认为,农业为国民提供粮食,是本业;在人多地少的情况下,更需要驱民归农,才能国富民安;工商业不能生产粮食,且与农业争劳力。

批评了把农工商对立起来的观点,提出了农工商皆本的思想。

在坚持农业基础地位的同时,还应该大力发展工商业,只有坚持国民经济各部门综合平衡,按比例协调发展,才是国家富强之本。

23、(1)趋势:不断下降。原因:清朝前期,耕地面积逐渐增加,人口不断增长,农业生产得以恢复和发展。主要因素:后期人口急剧增加,人地矛盾突出,影响了经济的持续发展。

(2)农业发展超过前代;手工业发展迅速,形成一些以手工业为主的城镇;商业繁荣;城市经济发展水平高。

(3)政府的政策;人口数量的变化;耕地面积的变化;农作物品种和数量的变化;生产技术;交通状况;商品经济的发展程度等。

24、(1)清朝前期康熙、雍正、乾隆统治时期。

(2)农业方面:耕地面积不断扩大。

手工业方面:手工业获得很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

商业方面:安徽、山西等地商人资本雄厚,形成商帮;一些原来的农村地区发展为工商业市镇;在北京、江宁、扬州等大城市中,工商业非常繁荣。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源