第二单元 辽宋夏金元时期民族关系发展和社会变化 课件 2022-2023学年七年级历史下册期末核心知识精品课件

文档属性

| 名称 | 第二单元 辽宋夏金元时期民族关系发展和社会变化 课件 2022-2023学年七年级历史下册期末核心知识精品课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-06 05:17:41 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第二单元 期末复习

辽宋夏金元时期民族关系发展和社会变化

1.认识北宋面临的新形势,了解辽、宋、西夏的并立与北宋强化中央集权和重文轻武的政策;

2.通过了解宋金之战、南宋偏安和南方地区的经济繁荣,知道中国古代经济重心的进一步南移;

3.通过了解蒙古兴起和元朝统一,设立行省、宣政院等制度,知道西藏在元代正式纳入中国版图,理解元朝统一对中华民族进一步交融的重要意义;

4.通过了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流。认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位;

5.通过岳飞、文天祥等人的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神;

6.通过印刷术、指南针、火药的应用和外传,认识中国古代的重要发明对世界文明发展的贡献。

复习目标

本单元主要讲述了辽宋夏金元时期的历史,时间跨度从960年隋朝建立到1038年明朝建立。本单元主题就辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化。北宋结束了五代十国的分裂局面,统治者强化中央集权,采取重文轻武的治国政策。与此同时,周边民族先后建立的辽、西夏、金等政权,与宋朝并立。北宋灭亡后,南宋占据江南,与金朝形成南北对峙的局面。

两宋时期,各民族之间在更大范围内交融,社会经济蓬勃发展,国内外贸易空前繁荣,科技发明取得重大成就,文学艺术硕果累票。蒙古族建立的元朝,疆域空前辽阔,各民族间交融得到进一步发展,东西方交流得到加强,对以后统一多民族国家的巩固和发展产生深远影响。

单元概述

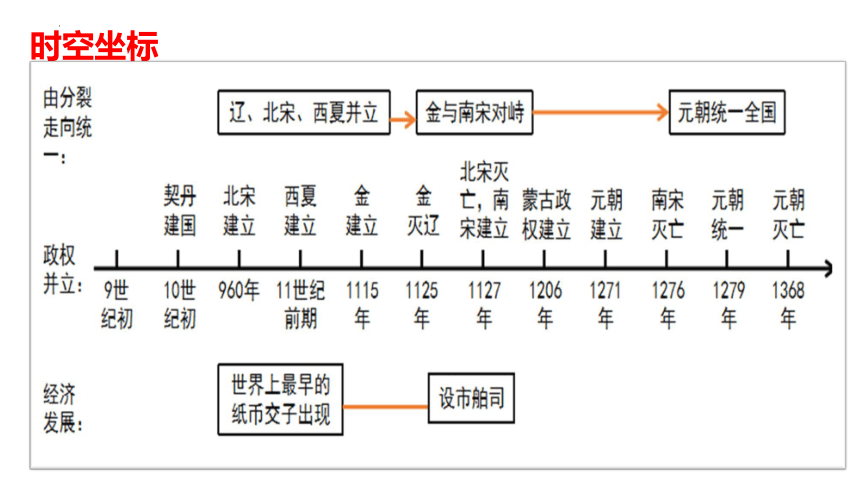

时空坐标

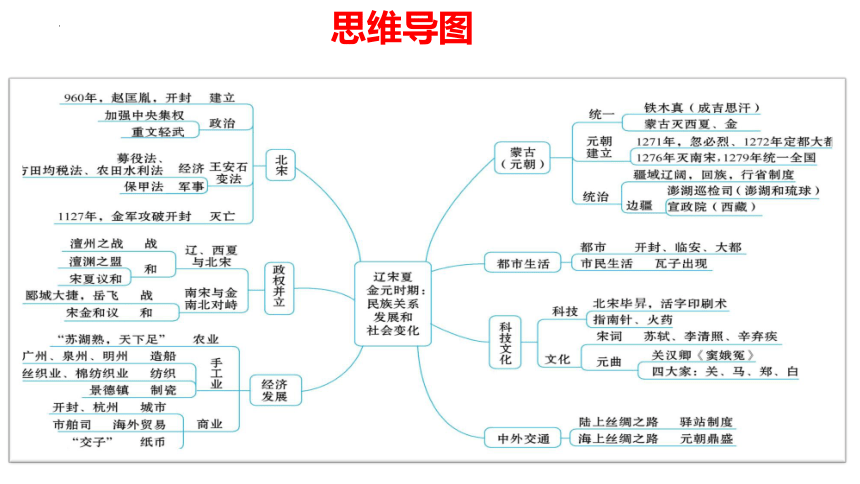

思维导图

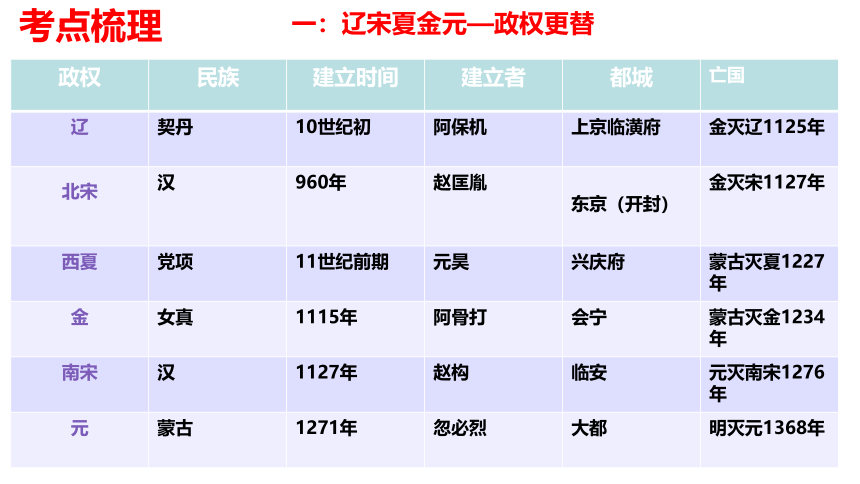

政权 民族 建立时间 建立者 都城 亡国

辽 契丹 10世纪初 阿保机 上京临潢府 金灭辽1125年

北宋 汉 960年 赵匡胤 东京(开封) 金灭宋1127年

西夏 党项 11世纪前期 元昊 兴庆府 蒙古灭夏1227年

金 女真 1115年 阿骨打 会宁 蒙古灭金1234年

南宋 汉 1127年 赵构 临安 元灭南宋1276年

元 蒙古 1271年 忽必烈 大都 明灭元1368年

一:辽宋夏金元—政权更替

考点梳理

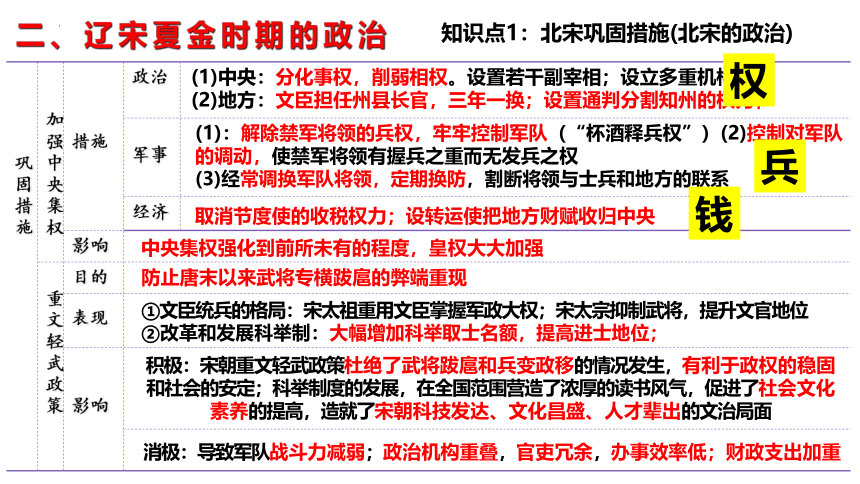

知识点1:北宋巩固措施(北宋的政治)

巩固措 施 加强中央集权 措施 政治

军事

经济

影响 重文轻武政策 目的 表现 影响 (1):解除禁军将领的兵权,牢牢控制军队(“杯酒释兵权”)(2)控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

(3)经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系

取消节度使的收税权力;设转运使把地方财赋收归中央

(1)中央:分化事权,削弱相权。设置若干副宰相;设立多重机构。

(2)地方:文臣担任州县长官,三年一换;设置通判分割知州的权力;

中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

①文臣统兵的格局:宋太祖重用文臣掌握军政大权;宋太宗抑制武将,提升文官地位

②改革和发展科举制:大幅增加科举取士名额,提高进士地位;

积极:宋朝重文轻武政策杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定;科举制度的发展,在全国范围营造了浓厚的读书风气,促进了社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

消极:导致军队战斗力减弱;政治机构重叠,官吏冗余,办事效率低;财政支出加重

权

兵

钱

二、辽宋夏金时期的政治

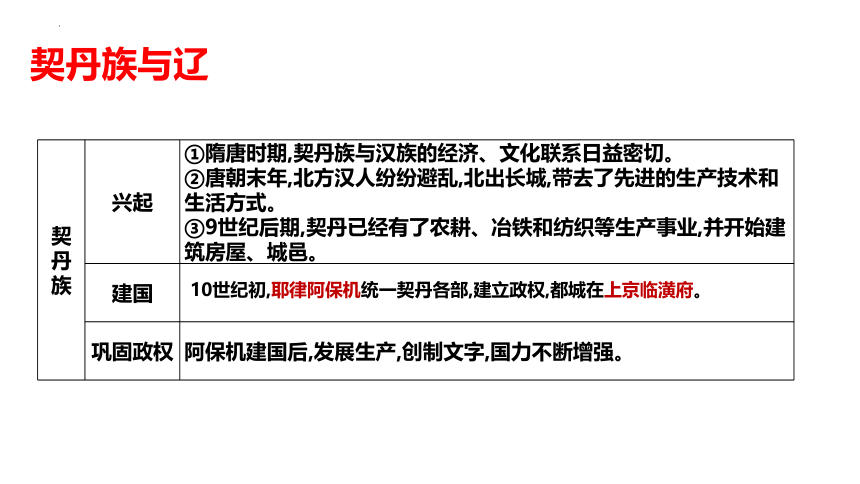

契 丹 族 兴起 ①隋唐时期,契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

②唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了先进的生产技术和生活方式。

③9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

建国

巩固政权 阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府。

契丹族与辽

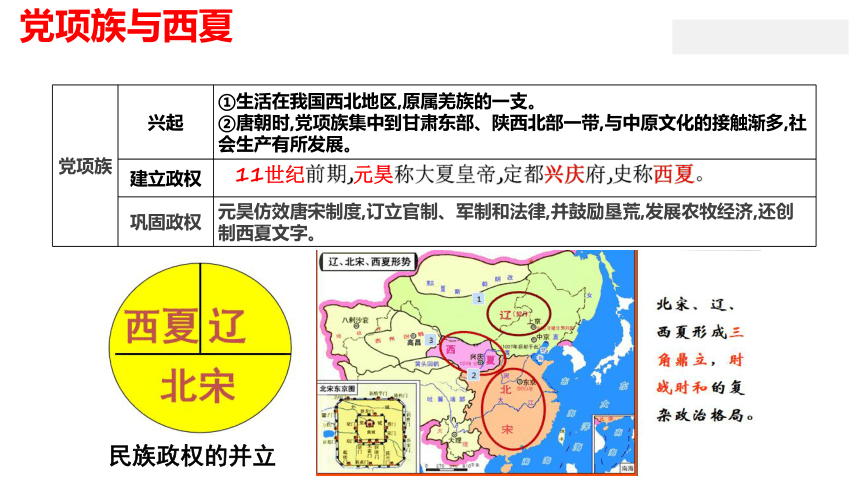

党项族 兴起 ①生活在我国西北地区,原属羌族的一支。

②唐朝时,党项族集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。

建立政权

巩固政权 元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制西夏文字。

11世纪前期,元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

民族政权的并立

党项族与西夏

政府的财政收入增加,各地兴修水利工程10000多处。

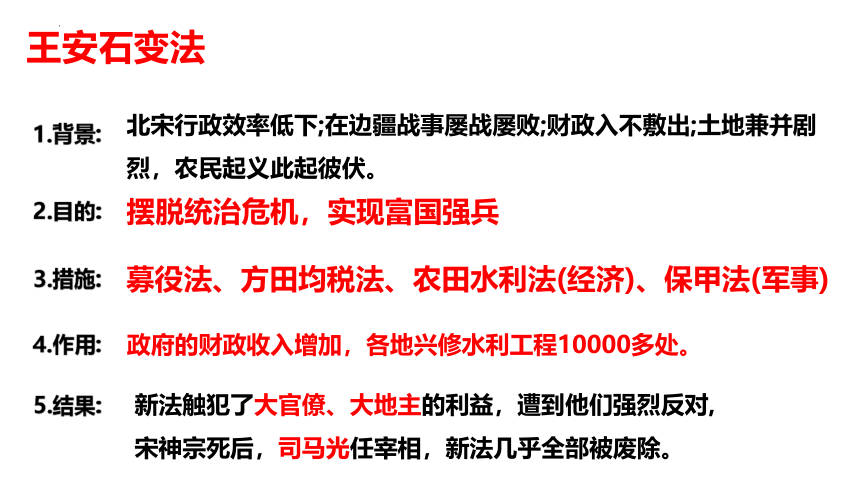

1.背景:

北宋行政效率低下;在边疆战事屡战屡败;财政入不敷出;土地兼并剧烈,农民起义此起彼伏。

2.目的:

摆脱统治危机,实现富国强兵

3.措施:

募役法、方田均税法、农田水利法(经济)、保甲法(军事)

4.作用:

5.结果:

新法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到他们强烈反对,

宋神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。

王安石变法

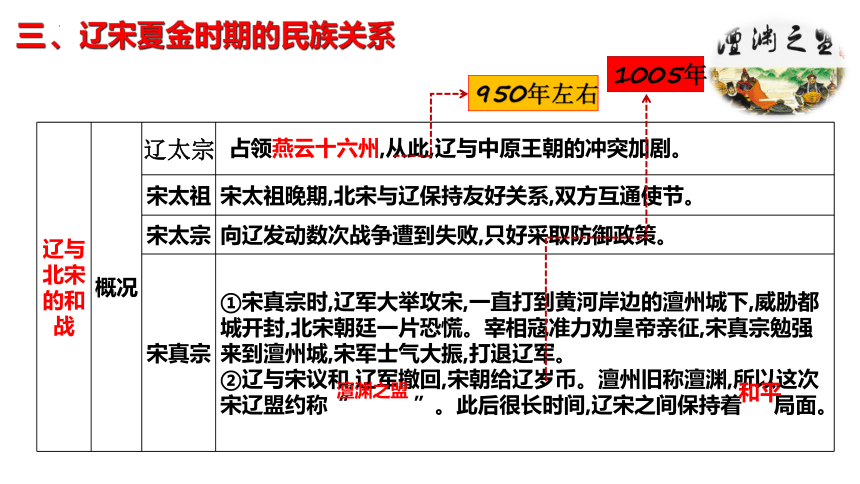

辽与北宋的和战 概况

宋太祖 宋太祖晚期,北宋与辽保持友好关系,双方互通使节。

宋太宗 向辽发动数次战争遭到失败,只好采取防御政策。

宋真宗 ①宋真宗时,辽军大举攻宋,一直打到黄河岸边的澶州城下,威胁都城开封,北宋朝廷一片恐慌。宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗勉强来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

②辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币。澶州旧称澶渊,所以这次宋辽盟约称“ ”。此后很长时间,辽宋之间保持着 局面。

占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧。

澶渊之盟

和平

950年左右

1005年

辽太宗

三、辽宋夏金时期的民族关系

1.加重了北宋人民的负担

2.此后,南北贯通,互市不绝,保持了一百多年相对和平的局面,双方经济和文化都呈现出繁荣的景象。

评价:

“澶渊之盟”

时间:1005年

内容:1.双方撤军,各守疆界

2.北宋每年送给辽“岁币”

西夏与北宋的关系 ①元昊称帝后,多次亲率军队进攻北宋,宋朝被动挨打,节节败退,损失惨重。

②西夏虽在军事上屡屡获胜,但由于立国时间短,人力和物力有限,连年的战争使西夏遭受很大损失,人民处于困苦之中。

③北宋与西夏和谈,订立宋夏和约, 。议和后,宋夏边界贸易兴旺。

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币

辩一辩:宋夏议和,是利大于弊还是弊大于利?

西夏与北宋的关系

议和是双方实力均衡的产物;

加重了北宋人民负担;

使南北贯通,互市不绝,有利于经济贸易往来;

促进了民族融合。

北宋、辽、西夏形成三角鼎立,时战时和的复杂政治格局。

辽

(契丹)

北宋

西夏

农业 粮食作物

经济作物

手工业 纺织业

制瓷业

造船业

福建泉州出土的宋代海船

秧马

①耕作技术:秧马

②作物:北宋时,越南传入的 推广到东南地区,水稻产量跃居粮食作物首位。

一带成为丰饶的粮仓,出现“苏湖熟,天下足”的谚语

南方各地普遍种植 茶树;

棉花种植区在南宋时期,由广东和福建推进到江淮和川蜀一带

①丝织业:北宋时,南方丝织业胜过北方,四川、江浙一带丝织生产发达

②棉纺织业:南宋后期兴起, 已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多

北宋兴起的, 后来发展成为著名的瓷都。

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

① 的造船业水平高,在当时世界上居于领先地位

②南宋沿海地区制造的海船,不仅规模宏大,设计科学,还配备了

占城稻

长江下游和太湖流域

海南岛

江西景德镇

广州、泉州、明州

指南针

三、辽宋夏金时期的经济

宋代南方经济的的发展

商业 商业都市 海外贸 易 纸币 原因

概况

*农业、手工业和商业的发展繁荣,为海外贸易提供了经济基础;

*造船技术和指南针的应用,为海外贸易提供了技术条件;

*政府鼓励海外贸易,设市舶司管理;

*北方少数民族政权并立,阻断了陆上贸易通道,促使海路发达

北宋纸币铜版拓片

南宋纸币会子铜版拓片

两宋时期南方经济的全面发展直接推动了南宋时期经济重心南移的完成

代表:

突破时间限制:出现早市和夜市;

突破空间限制:城市中到处可开设店铺,乡镇出现草市(“市”“坊”界限打破)

(1)广州、泉州是闻名世界的大商港。中国商船近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸

(2)朝廷 , 在主要港口设立 加以管理

促进了货币交易量的增长;金属货币携带不方便;造纸业和印刷术的发展

(1) , 地区出现 这是世界上最早的纸币

(2)南宋时(会子),纸币发展成与铜钱并行的货币

开封、杭州

鼓励海外贸易

市舶司

商贸的繁荣

“交子”,

北宋前期

四川

意义:大大促进了商业贸易的发展

海外贸易繁荣的原因

农业

手工业

商业

纺织

制瓷

造船

商业城市

海外贸易

经济重心南移(表现)

新作物

技术

成就

宋朝中央政府的财政收入主要来自南方(国家根本,仰给东南)

原因

方向

过程

影响

经济重心的南移

北方人口南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的技术和生产经验。

北方长期战乱,南方社会相对安定;

南方自然条件优越

政府重视农业发展

*趋势(基础):魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,经济重心出现南移趋势

*开始:唐朝中期(安史之乱后)经济重心开始南移

*完成: 经济重心南移最终完成

由黄河流域转移到长江流域

基本确定了我国经济南强北弱的格局

(劳动力和科技)

社会环境

自然条件

政策

南宋时期

巩固统治措施 中央 地 方

边疆地区 台湾

西域 西藏

(1) ——行政事务,下设六部,分管各项政务

(2) ——军事事务和调度军队

(3) ——监察事务

行省制度

概况

影响

中央“腹里”

(山东、山西、河北)

地方其他地区

中书省

行中书省(行省或省),在行省之下,设置路、府、州、县

加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一;奠定了今天我国省级行政区划的基础

澎湖巡检司

(管辖澎湖和琉球,今台湾)

北庭都元帅府

中央:宣政院

地方:宣慰使司都元帅府

中央政府对西藏正式行使行政管辖

历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构

秦朝-御史大夫

西汉-刺史制度元朝-御史台

回族

枢密院

御史台

中书省

四、元朝的统治

比较 分封制 郡县制 行省制

时代

中央与地方的关系

作用 趋势 拓展延伸:中国古代地方行政制度

西周

秦朝

元朝

诸侯国相对独立,诸侯权力、地位世袭

郡、县是中央政府的下属地方行政机构,郡守、县令由皇帝直接任免

行省是中书省的派出机构、行政长官直接对中书省负责

一定时期内巩固了西周的统治,开发了边远地区,但随着诸侯国的力量日益强大,到后期王权衰微,造成了分裂和诸侯混战

不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用越来越明显

中央权力不断加强,地方权力不断被削弱

三国-吴国

元朝

1662年

1684年

1885年

孙权派卫温到达夷洲

澎湖巡检司

郑成功收复台湾

设台湾府,隶属福建省

设台湾省

元朝

顺治

康熙

雍正

乾隆

1965年

宣政院

册封“达赖喇嘛”

册封“班禅额尔德尼”

《钦定藏内善后章程》

金瓶掣签制度

噶厦政府

驻藏大臣

西藏自治区

历代中央政府对台湾、西藏的管辖

琉球

都市 生活

科技

文化

中外 交通

大都市:

开封

临安

大都

市民生活:

“瓦子”“勾栏”

传统节日

活字印刷术:

指南针:

火药 :

宋词:

苏轼

李清照

辛弃疾

元曲:

关汉卿

“元曲四大家”

四通八达的驿站

元朝海上丝路进入鼎盛时期

陆路:

海路:

促进人类文明发展

促进世界远洋航海技术发展

推动欧洲社会变革

思考:宋元时期科技文化发展特点及原因?

《资治通鉴》

原因

①民族交融国家统一

(社会环境)②社会经济发展

(物质基础)③对外交往频繁

(推动交流进步)

五、宋元时期的都市生活、科技、文化及中外交通

①高度繁荣,全面发展,各领域成就突出; ②文明传播范围广,推动世界文明发展进程;

特点

单元总结

经济

纸币交子;海外贸易发达;市舶司

制度

科技文化

加强中央集权;重文轻武

宋词

澶渊之盟

靖康之变

行省制度

民族关系

经济重心南移完成

文天祥抗元

回族形成

10世纪初

960年

11世纪前期

1115年

1127年

1206年

1271年

1276年

1368年

契丹建国

北宋建立

西夏建立

金

建立

北宋灭亡南宋建立

蒙古政权建立

元朝

建立

南宋

灭亡

元朝

灭亡

辽、北宋、西夏并立

金与 南宋对峙

元朝 统一

分裂

统一

元曲

活字印刷术

指南针;火药

宋夏合议

岳飞抗金

宋金和议

机构设置

澎湖巡检司;宣政院(宣慰使司都元帅府);

北庭都元帅府

民族关系发展和社会变化

政权并立

1.元史·地理志》记载:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”由此可知元朝( )

A.驿站分布广泛,加强了各地联系 B.丝绸之路畅通,便利贸易往来

C.鼓励对外贸易,驿站最远达欧洲 D.实行开放政策,强化边疆管理

2.北宋初期,宋太祖把原来由武人任职的地方高级长官逐渐改由文官担任,宋太宗时继续抑制武将、提升文官地位,文臣统兵的格局逐渐形成。这体现北宋的政治特点是( )

A.无为而治 B.外重内轻

C.君弱臣强 D.重文轻武

A

D

当堂训练

3.如图为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

A.农业生产的发展

B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的缓和

D.民族文化的交融

D

4.右图是北京通州辽代墓葬出土的酱釉马镫壶。该壶用北宋定窑技术烧制,造型仿照皮水囊,扁身双孔,便于穿绳携带。这件文物可用于研究( )

A.辽代农业生产技术的发展

B.契丹族与汉族的文化交融

C.宋代都市生活的丰富多彩

D.蒙古的崛起与元朝的统一

B

5.下列有关中国古代科技成果的史实,按先后顺序排列正确的是( )

①指南针传入欧洲 ②蔡伦改进造纸术

③雕版印刷术的发明 ④毕昇发明活字印刷术

A.②③①④ B.③①②④

C.①②④③ D.②③④①

D

6.北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成 B.宋词元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣 D.都市生活丰富多彩

D

7.如图为中国古代局部人口分布变化图。这反映出( )

A.经济重心南移

B.海外贸易拓展

C.疆域面积扩大

D.商品经济繁荣

A

8.北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力

B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大

D.经济重心南移已经完成

B

9.“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘,被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时( )

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝

B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都

D.元军已经攻占南宋都城临安

D

第二单元 期末复习

辽宋夏金元时期民族关系发展和社会变化

1.认识北宋面临的新形势,了解辽、宋、西夏的并立与北宋强化中央集权和重文轻武的政策;

2.通过了解宋金之战、南宋偏安和南方地区的经济繁荣,知道中国古代经济重心的进一步南移;

3.通过了解蒙古兴起和元朝统一,设立行省、宣政院等制度,知道西藏在元代正式纳入中国版图,理解元朝统一对中华民族进一步交融的重要意义;

4.通过了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流。认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位;

5.通过岳飞、文天祥等人的英雄事迹,体会中华民族英勇不屈的精神;

6.通过印刷术、指南针、火药的应用和外传,认识中国古代的重要发明对世界文明发展的贡献。

复习目标

本单元主要讲述了辽宋夏金元时期的历史,时间跨度从960年隋朝建立到1038年明朝建立。本单元主题就辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化。北宋结束了五代十国的分裂局面,统治者强化中央集权,采取重文轻武的治国政策。与此同时,周边民族先后建立的辽、西夏、金等政权,与宋朝并立。北宋灭亡后,南宋占据江南,与金朝形成南北对峙的局面。

两宋时期,各民族之间在更大范围内交融,社会经济蓬勃发展,国内外贸易空前繁荣,科技发明取得重大成就,文学艺术硕果累票。蒙古族建立的元朝,疆域空前辽阔,各民族间交融得到进一步发展,东西方交流得到加强,对以后统一多民族国家的巩固和发展产生深远影响。

单元概述

时空坐标

思维导图

政权 民族 建立时间 建立者 都城 亡国

辽 契丹 10世纪初 阿保机 上京临潢府 金灭辽1125年

北宋 汉 960年 赵匡胤 东京(开封) 金灭宋1127年

西夏 党项 11世纪前期 元昊 兴庆府 蒙古灭夏1227年

金 女真 1115年 阿骨打 会宁 蒙古灭金1234年

南宋 汉 1127年 赵构 临安 元灭南宋1276年

元 蒙古 1271年 忽必烈 大都 明灭元1368年

一:辽宋夏金元—政权更替

考点梳理

知识点1:北宋巩固措施(北宋的政治)

巩固措 施 加强中央集权 措施 政治

军事

经济

影响 重文轻武政策 目的 表现 影响 (1):解除禁军将领的兵权,牢牢控制军队(“杯酒释兵权”)(2)控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

(3)经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系

取消节度使的收税权力;设转运使把地方财赋收归中央

(1)中央:分化事权,削弱相权。设置若干副宰相;设立多重机构。

(2)地方:文臣担任州县长官,三年一换;设置通判分割知州的权力;

中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

①文臣统兵的格局:宋太祖重用文臣掌握军政大权;宋太宗抑制武将,提升文官地位

②改革和发展科举制:大幅增加科举取士名额,提高进士地位;

积极:宋朝重文轻武政策杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定;科举制度的发展,在全国范围营造了浓厚的读书风气,促进了社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面

消极:导致军队战斗力减弱;政治机构重叠,官吏冗余,办事效率低;财政支出加重

权

兵

钱

二、辽宋夏金时期的政治

契 丹 族 兴起 ①隋唐时期,契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

②唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了先进的生产技术和生活方式。

③9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

建国

巩固政权 阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府。

契丹族与辽

党项族 兴起 ①生活在我国西北地区,原属羌族的一支。

②唐朝时,党项族集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。

建立政权

巩固政权 元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制西夏文字。

11世纪前期,元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

民族政权的并立

党项族与西夏

政府的财政收入增加,各地兴修水利工程10000多处。

1.背景:

北宋行政效率低下;在边疆战事屡战屡败;财政入不敷出;土地兼并剧烈,农民起义此起彼伏。

2.目的:

摆脱统治危机,实现富国强兵

3.措施:

募役法、方田均税法、农田水利法(经济)、保甲法(军事)

4.作用:

5.结果:

新法触犯了大官僚、大地主的利益,遭到他们强烈反对,

宋神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。

王安石变法

辽与北宋的和战 概况

宋太祖 宋太祖晚期,北宋与辽保持友好关系,双方互通使节。

宋太宗 向辽发动数次战争遭到失败,只好采取防御政策。

宋真宗 ①宋真宗时,辽军大举攻宋,一直打到黄河岸边的澶州城下,威胁都城开封,北宋朝廷一片恐慌。宰相寇准力劝皇帝亲征,宋真宗勉强来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

②辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币。澶州旧称澶渊,所以这次宋辽盟约称“ ”。此后很长时间,辽宋之间保持着 局面。

占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧。

澶渊之盟

和平

950年左右

1005年

辽太宗

三、辽宋夏金时期的民族关系

1.加重了北宋人民的负担

2.此后,南北贯通,互市不绝,保持了一百多年相对和平的局面,双方经济和文化都呈现出繁荣的景象。

评价:

“澶渊之盟”

时间:1005年

内容:1.双方撤军,各守疆界

2.北宋每年送给辽“岁币”

西夏与北宋的关系 ①元昊称帝后,多次亲率军队进攻北宋,宋朝被动挨打,节节败退,损失惨重。

②西夏虽在军事上屡屡获胜,但由于立国时间短,人力和物力有限,连年的战争使西夏遭受很大损失,人民处于困苦之中。

③北宋与西夏和谈,订立宋夏和约, 。议和后,宋夏边界贸易兴旺。

元昊向宋称臣,宋给西夏岁币

辩一辩:宋夏议和,是利大于弊还是弊大于利?

西夏与北宋的关系

议和是双方实力均衡的产物;

加重了北宋人民负担;

使南北贯通,互市不绝,有利于经济贸易往来;

促进了民族融合。

北宋、辽、西夏形成三角鼎立,时战时和的复杂政治格局。

辽

(契丹)

北宋

西夏

农业 粮食作物

经济作物

手工业 纺织业

制瓷业

造船业

福建泉州出土的宋代海船

秧马

①耕作技术:秧马

②作物:北宋时,越南传入的 推广到东南地区,水稻产量跃居粮食作物首位。

一带成为丰饶的粮仓,出现“苏湖熟,天下足”的谚语

南方各地普遍种植 茶树;

棉花种植区在南宋时期,由广东和福建推进到江淮和川蜀一带

①丝织业:北宋时,南方丝织业胜过北方,四川、江浙一带丝织生产发达

②棉纺织业:南宋后期兴起, 已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多

北宋兴起的, 后来发展成为著名的瓷都。

南宋时,江南地区已成为我国制瓷业中心

① 的造船业水平高,在当时世界上居于领先地位

②南宋沿海地区制造的海船,不仅规模宏大,设计科学,还配备了

占城稻

长江下游和太湖流域

海南岛

江西景德镇

广州、泉州、明州

指南针

三、辽宋夏金时期的经济

宋代南方经济的的发展

商业 商业都市 海外贸 易 纸币 原因

概况

*农业、手工业和商业的发展繁荣,为海外贸易提供了经济基础;

*造船技术和指南针的应用,为海外贸易提供了技术条件;

*政府鼓励海外贸易,设市舶司管理;

*北方少数民族政权并立,阻断了陆上贸易通道,促使海路发达

北宋纸币铜版拓片

南宋纸币会子铜版拓片

两宋时期南方经济的全面发展直接推动了南宋时期经济重心南移的完成

代表:

突破时间限制:出现早市和夜市;

突破空间限制:城市中到处可开设店铺,乡镇出现草市(“市”“坊”界限打破)

(1)广州、泉州是闻名世界的大商港。中国商船近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东海岸

(2)朝廷 , 在主要港口设立 加以管理

促进了货币交易量的增长;金属货币携带不方便;造纸业和印刷术的发展

(1) , 地区出现 这是世界上最早的纸币

(2)南宋时(会子),纸币发展成与铜钱并行的货币

开封、杭州

鼓励海外贸易

市舶司

商贸的繁荣

“交子”,

北宋前期

四川

意义:大大促进了商业贸易的发展

海外贸易繁荣的原因

农业

手工业

商业

纺织

制瓷

造船

商业城市

海外贸易

经济重心南移(表现)

新作物

技术

成就

宋朝中央政府的财政收入主要来自南方(国家根本,仰给东南)

原因

方向

过程

影响

经济重心的南移

北方人口南迁,增加了南方的劳动力,带来了先进的技术和生产经验。

北方长期战乱,南方社会相对安定;

南方自然条件优越

政府重视农业发展

*趋势(基础):魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,经济重心出现南移趋势

*开始:唐朝中期(安史之乱后)经济重心开始南移

*完成: 经济重心南移最终完成

由黄河流域转移到长江流域

基本确定了我国经济南强北弱的格局

(劳动力和科技)

社会环境

自然条件

政策

南宋时期

巩固统治措施 中央 地 方

边疆地区 台湾

西域 西藏

(1) ——行政事务,下设六部,分管各项政务

(2) ——军事事务和调度军队

(3) ——监察事务

行省制度

概况

影响

中央“腹里”

(山东、山西、河北)

地方其他地区

中书省

行中书省(行省或省),在行省之下,设置路、府、州、县

加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一;奠定了今天我国省级行政区划的基础

澎湖巡检司

(管辖澎湖和琉球,今台湾)

北庭都元帅府

中央:宣政院

地方:宣慰使司都元帅府

中央政府对西藏正式行使行政管辖

历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构

秦朝-御史大夫

西汉-刺史制度元朝-御史台

回族

枢密院

御史台

中书省

四、元朝的统治

比较 分封制 郡县制 行省制

时代

中央与地方的关系

作用 趋势 拓展延伸:中国古代地方行政制度

西周

秦朝

元朝

诸侯国相对独立,诸侯权力、地位世袭

郡、县是中央政府的下属地方行政机构,郡守、县令由皇帝直接任免

行省是中书省的派出机构、行政长官直接对中书省负责

一定时期内巩固了西周的统治,开发了边远地区,但随着诸侯国的力量日益强大,到后期王权衰微,造成了分裂和诸侯混战

不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用越来越明显

中央权力不断加强,地方权力不断被削弱

三国-吴国

元朝

1662年

1684年

1885年

孙权派卫温到达夷洲

澎湖巡检司

郑成功收复台湾

设台湾府,隶属福建省

设台湾省

元朝

顺治

康熙

雍正

乾隆

1965年

宣政院

册封“达赖喇嘛”

册封“班禅额尔德尼”

《钦定藏内善后章程》

金瓶掣签制度

噶厦政府

驻藏大臣

西藏自治区

历代中央政府对台湾、西藏的管辖

琉球

都市 生活

科技

文化

中外 交通

大都市:

开封

临安

大都

市民生活:

“瓦子”“勾栏”

传统节日

活字印刷术:

指南针:

火药 :

宋词:

苏轼

李清照

辛弃疾

元曲:

关汉卿

“元曲四大家”

四通八达的驿站

元朝海上丝路进入鼎盛时期

陆路:

海路:

促进人类文明发展

促进世界远洋航海技术发展

推动欧洲社会变革

思考:宋元时期科技文化发展特点及原因?

《资治通鉴》

原因

①民族交融国家统一

(社会环境)②社会经济发展

(物质基础)③对外交往频繁

(推动交流进步)

五、宋元时期的都市生活、科技、文化及中外交通

①高度繁荣,全面发展,各领域成就突出; ②文明传播范围广,推动世界文明发展进程;

特点

单元总结

经济

纸币交子;海外贸易发达;市舶司

制度

科技文化

加强中央集权;重文轻武

宋词

澶渊之盟

靖康之变

行省制度

民族关系

经济重心南移完成

文天祥抗元

回族形成

10世纪初

960年

11世纪前期

1115年

1127年

1206年

1271年

1276年

1368年

契丹建国

北宋建立

西夏建立

金

建立

北宋灭亡南宋建立

蒙古政权建立

元朝

建立

南宋

灭亡

元朝

灭亡

辽、北宋、西夏并立

金与 南宋对峙

元朝 统一

分裂

统一

元曲

活字印刷术

指南针;火药

宋夏合议

岳飞抗金

宋金和议

机构设置

澎湖巡检司;宣政院(宣慰使司都元帅府);

北庭都元帅府

民族关系发展和社会变化

政权并立

1.元史·地理志》记载:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”由此可知元朝( )

A.驿站分布广泛,加强了各地联系 B.丝绸之路畅通,便利贸易往来

C.鼓励对外贸易,驿站最远达欧洲 D.实行开放政策,强化边疆管理

2.北宋初期,宋太祖把原来由武人任职的地方高级长官逐渐改由文官担任,宋太宗时继续抑制武将、提升文官地位,文臣统兵的格局逐渐形成。这体现北宋的政治特点是( )

A.无为而治 B.外重内轻

C.君弱臣强 D.重文轻武

A

D

当堂训练

3.如图为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

A.农业生产的发展

B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的缓和

D.民族文化的交融

D

4.右图是北京通州辽代墓葬出土的酱釉马镫壶。该壶用北宋定窑技术烧制,造型仿照皮水囊,扁身双孔,便于穿绳携带。这件文物可用于研究( )

A.辽代农业生产技术的发展

B.契丹族与汉族的文化交融

C.宋代都市生活的丰富多彩

D.蒙古的崛起与元朝的统一

B

5.下列有关中国古代科技成果的史实,按先后顺序排列正确的是( )

①指南针传入欧洲 ②蔡伦改进造纸术

③雕版印刷术的发明 ④毕昇发明活字印刷术

A.②③①④ B.③①②④

C.①②④③ D.②③④①

D

6.北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成 B.宋词元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣 D.都市生活丰富多彩

D

7.如图为中国古代局部人口分布变化图。这反映出( )

A.经济重心南移

B.海外贸易拓展

C.疆域面积扩大

D.商品经济繁荣

A

8.北宋时期,政府在南方征收的米谷布帛和专卖收入,经运河运至京师每年达四五百万至一千余万石匹贯,构成朝廷财政收入的重要来源。这反映出( )

A.人口南迁带来大量劳动力

B.江南经济地位逐渐提升

C.南北方耕作技术差距很大

D.经济重心南移已经完成

B

9.“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘,被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时( )

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝

B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都

D.元军已经攻占南宋都城临安

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源