岳麓版必修3第五课明清之际的进步思潮(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修3第五课明清之际的进步思潮(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 959.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-09 21:05:07 | ||

图片预览

文档简介

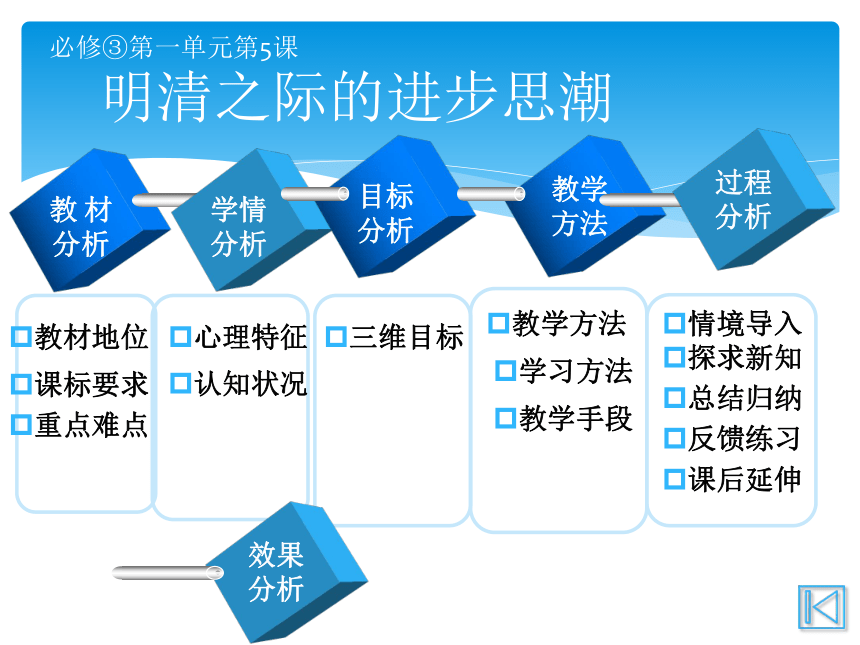

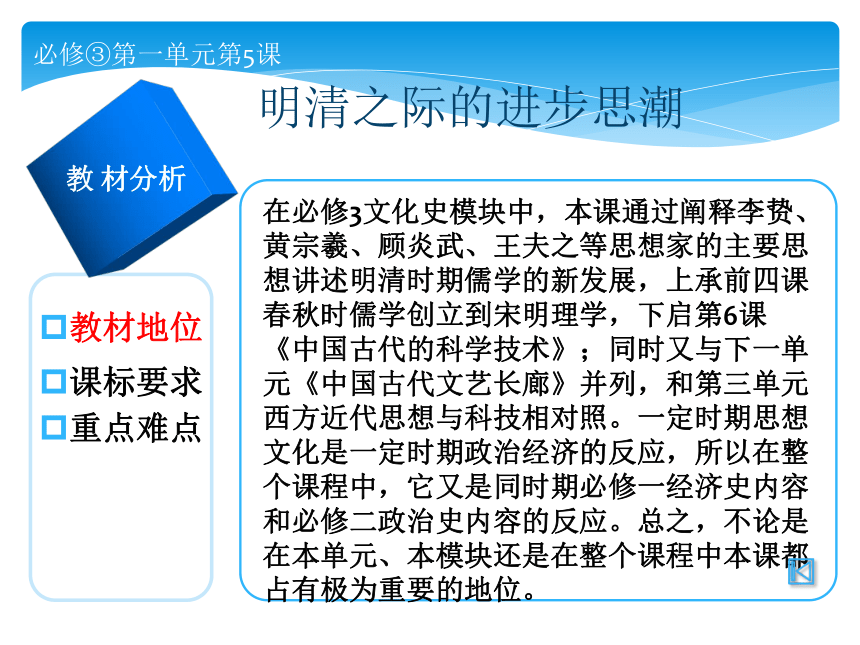

课件30张PPT。必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮课标要求心理特征教学方法情境导入三维目标重点难点认知状况探求新知总结归纳反馈练习学习方法教学手段教材地位必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮课后延伸课标要求重点难点教材地位必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮在必修3文化史模块中,本课通过阐释李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的主要思想讲述明清时期儒学的新发展,上承前四课春秋时儒学创立到宋明理学,下启第6课《中国古代的科学技术》;同时又与下一单元《中国古代文艺长廊》并列,和第三单元西方近代思想与科技相对照。一定时期思想文化是一定时期政治经济的反应,所以在整个课程中,它又是同时期必修一经济史内容和必修二政治史内容的反应。总之,不论是在本单元、本模块还是在整个课程中本课都占有极为重要的地位。 重点难点课标要求教材地位必修③第一单元第4课 明清之际活跃的儒家思想课标要求:

①列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家;

②了解明清时期儒学思想的发展;课标要求重点难点教材地位必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮课标要求重点难点教材地位

重点:

李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之的进步思想主张。

难点:

探究进步思想主张形成的原因与进步思想的评价。

必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮依据:新课标要求依据:

学生的认知结构及理解能力认知状况心理特征高二阶段的学生个体差异明显,个性鲜明,思维活跃,求知欲强。且经过高一阶段的历史学习,已具备一定的抽象思维能力,分析问题能力和理解能力,这为本节课的教学打下了基础。

但也不能过高估计他们的能力。因为学生的历史知识储备和认知水平有限,特别是缺乏对历史的整体感知,大多数认识还停留在表层,这给本节课的教学带来了一定难度。必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮三维目标①知识与能力:

识记李、黄、顾、王的思想主张,理解他们思想形成的原因;并能对其进行简要评价;

②过程与方法:

通过问题探究,使学生学会自主、合作、探究的学习方法;

通过材料解析,使学生学会分析材料,获取有效信息,解决问题的方法;

③情感态度与价值观:

激发学生学习明清进步思想家们站在时代前列,不畏强权,敢于承担历史重任的优秀品质。必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮学习方法教学手段教学方法教法:

1、创设情境

2、问题探究

3、讲述法

4、设疑诱导法

学法:

1、课前,指导学生收集相关资料

2、课中,指导学生自主学习、合作探究

3、课后,引导学生关注身边历史,关注当今社会问题,将历史与现实有机结合。

教学手段:多媒体必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮总结归纳反馈练习情境导入情境导入

多媒体展示学生课前收集提供的资料

问题1、在本课中有人物同样讲过充满忧患意识或社会责任感 且流传千古的名句,是谁?什么名句?

问题2、除了黄宗羲、顾炎武,这一课还有哪几位我们不熟悉的思想家?

必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮设计意图:因为这些名人警句大家都是耳熟能详,且资料是由自己课前搜集的,所以能够极大地激发学生的参与热情,从而迅速进入课堂状态。设计意图:学生回答李贽、王夫之两位思想家,老师顺利导入本课教学。课后延伸探求新知探求新知 总结归纳反馈练习情境导入

探求新知 (问题探究、突破重难点)

一、“异端”思想家李贽:

指导学生阅读教材

多媒体展示资料

让学生根据第一子目的相关内容并结合材料,总结李贽“异端”的表现并对其评价。学生发言,教师帮助总结。必修③第一单元第4课 明清之际活跃的儒家思想设计意图:通过该环节,培养学生的阅读理解、分析归纳能力,做到论从史出,史论结合。课后延伸探求新知总结归纳反馈练习情境导入探求新知:

二、明末清初三大思想家(黄顾王思想):

1、安排学生分组总结明末清初三大思想家的思想精髓,合作完成表格。

2、问题探究、讨论交流

明末清初三大思想家是怎样从不同角度批判理学的?

必修③第一单元第4课 明清之际活跃的儒家思想 这个问题的难度较大,所以,老师提供材料,分层设问,由学生讨论交流,学生在掌握了三人各自思想内涵之后,使思维由发散走向集中。课后延伸总结归纳反馈练习情境导入探求新知:

三、问题探究,感悟新知:

1、明清之际进步思潮出现的的时代背景。

2、明清之际儒学的发展对今天的我们有何现实意义?必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮设计意图:突破难点,在学生了解了各思想家的思想主张后,追问儒学为什么在明清时期会有如此的发展演变?自然引导学生对时代背景再次产生好奇心、求知欲。设计意图:大家各抒己见,从情感价值观上对学生进行历史使命感和社会责任感的升华。课后延伸探求新知探求新知总结归纳反馈练习情境导入必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮兴起蔚然大宗摧残正统理学批判继承

焕发生机春秋战国西汉秦朝 宋明 魏晋隋唐明 清冲击融合设计意图:和学生一起梳理第一单元脉络,既明确明清儒学地位,又帮助学生形成知识体系。课后延伸总结归纳反馈练习情境导入反馈练习

知能训练,运用迁移必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮设计意图:及时巩固,并体现一定的层次性,满足不同层次学生的要求。课后延伸探求新知总结归纳反馈练习情境导入

课后探究:必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮 为何中国明末清初的批判思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象? 指导学生从经济、政治、思想文化三个角度考虑课后延伸探求新知 背景

明清之际的进步思潮 思想家

现实意义

设计意图:清晰全面,简洁明了必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮 本课贯穿了新课改的理念,体现了以学生为主体,教师为主导的教学原则;凸显了历史学科特色(史论结合,论从史出)以及新课改高考的能力要求,上述教学设计已经较充分的做到了上述要求。但该课容量大,学生活动多,个别教学环节可能不太满意,将在今后教学中加以改进。

必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮 谢谢大家!

欢迎批评指正!长太兮以掩涕兮,哀民生之多艰 ……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索;…… 回顾历史

中国知识分子历来具有忧国忧民的忧患意识,请判断以下名言是哪些历史人物所说的?先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐范仲淹回顾历史

中国知识分子历来具有忧国忧民的忧患意识,请判断以下名言是哪些历史人物所说的?位卑未敢忘忧国,

事定犹须待阖棺。陆游苟利国家生死以,

岂因福祸趋避之。林则徐风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。黄宗羲天下兴亡,匹夫有责顾炎武 夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也,若必取待足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?-《焚书·答耿中丞》

余自幼读圣教,不知圣教;尊孔子,不知孔子何以可尊。所谓矮子观场,随人说妍,和声而已。《续焚书》

“万物皆生于两”,源于矛盾着的阴阳二气,而“不生于一”,并非生自“三纲五常”的天理。 从材料中我们可以看出李贽的什么样的 “异端”思想?“异端”思想:

否认孔孟学说的地位、批判程朱理学,

反对绝对的思想权威,人人都有权做出自己的判断。李贽及其“异端”思想: 从材料中我们又可以看出李贽的什么样的 “异端”思想? “异端”思想:

“理”应该用于关注民生,人必有私,个性自由和个人幸福是人的自然权利。

男女应该平等。“穿衣吃饭,即是人伦物理”。“夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心欤。” 追求物质享受乃是“秉赋之自然”,“各从所好,各驰所长”。 李贽宣称“有好女子便立家,何必男儿”,赞扬汉代卓文君私奔再嫁司马相如是“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为”。李贽也招收女弟子。李贽及其“异端”思想:以组为单位,学生分组讨论,由全组同学共同完成下表:明末清初明末清初明末清初《明夷待访录》

《明儒学案》《日知录》,

《天下郡国利病书》《船山遗书》批判君主

专制倡导

经世致用唯物

辨证思想抨击君主专制,提出民主思想实践中求真知,解决国计民生的现实问题事物是客观存在的实体,运动是绝对的探究 黄宗羲的思想 材料一 “其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐……然则为天下之大害者,君而已矣。 ”

——《明夷待访录.原君》

材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

——《明夷待访录.财计三》 (1610—1695)

浙江余姚人 梨洲先生

著作:《明夷待访录》(1)材料一中黄宗羲提出什么政治思想?除此之外,黄宗羲还有什么政治主张?(2)材料二中黄宗羲提出什么经济思想?这种思想提出的背景是什么?反映了当时的什么思潮?如何解释该思潮?探究 顾炎武思想材料一 自二十七岁起,断然弃绝科举帖括之学,遍览历代史乘,郡县志书,以及文集、秦章之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记录,兼以地理沿革的材料,开始撰写《天下郡国利病书》……

材料二、顾炎武提出要因地制宜,振兴工商业。主张在雁南、雁北发展纺织业;在西北山泽地区开矿产;在东南 沿海通市舶,发展海外贸易 (1613-1682)

亭林先生

代表作 :

《天下郡国利病书》《日知录》(1)材料反映顾炎武什么主张? (2)它与理学有什么样的关系材料:“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,“气”是物质实体,“理”是客观规律,即物质是普遍存在的,客观规律也是普遍存在于物质本身的;又说:“气者,理之依也”,这里的“理”是指精神,即精神是依赖于物质的,由物质产生的,离开物质,精神就不存在。 ①材料里体现了什么思想?②它与“理学”有什么关系。探究 王夫之思想明末清初三大思想家是怎样从不同角度批判理学的?①黄从批判封建君主专制制度的角度,批判理学视君臣之义为

天理的伦常观

②顾从经世致用的角度提倡实学,批判理学空谈。

③王从气和理的关系,论述物质第一,意识第二,对理学的唯

心主义进行批判;通过运动绝对、静止相对的辩证关系批判

理学形而上学唯心主义观点学生讨论交流,在教师帮助下进行总结问题探究明清之际的社会特征1、阶级矛盾和民族矛盾尖锐。

明末,政治腐败,土地兼并严重,引发明末农民起义,明朝统治被推翻;清军入关后,实行民族压迫政策,激起强烈反抗。2、工商业发展和资本主义萌芽,导致社会的重大变化。

人们要求发展经济,社会上拜金逐利风气盛行,传统道德观念受到猛烈冲击。

3、思想文化方面的冲突。

明清之际,思想文化专制严重,陈腐的理学体系仍占据统治地位。理学家和尊奉礼教的士大夫们鼓吹中“存天理,灭人欲”,具有虚伪性。

面对现实,人们要求冲破理学束缚,追求个性,倾向于经世致用和反对专制集权的新的思想体系逐步形成。形成认识:经济是基础,政治是经济的集中表现,一定历史时期的文化是对一定历史时期政治经济的反映。

得出结论(评价):

生活在明清之际的思想家们继承了晚明进步的思想传统,构筑具有时代特色的新思想体系,这些主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步性。

①列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家;

②了解明清时期儒学思想的发展;课标要求重点难点教材地位必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮课标要求重点难点教材地位

重点:

李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之的进步思想主张。

难点:

探究进步思想主张形成的原因与进步思想的评价。

必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮依据:新课标要求依据:

学生的认知结构及理解能力认知状况心理特征高二阶段的学生个体差异明显,个性鲜明,思维活跃,求知欲强。且经过高一阶段的历史学习,已具备一定的抽象思维能力,分析问题能力和理解能力,这为本节课的教学打下了基础。

但也不能过高估计他们的能力。因为学生的历史知识储备和认知水平有限,特别是缺乏对历史的整体感知,大多数认识还停留在表层,这给本节课的教学带来了一定难度。必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮三维目标①知识与能力:

识记李、黄、顾、王的思想主张,理解他们思想形成的原因;并能对其进行简要评价;

②过程与方法:

通过问题探究,使学生学会自主、合作、探究的学习方法;

通过材料解析,使学生学会分析材料,获取有效信息,解决问题的方法;

③情感态度与价值观:

激发学生学习明清进步思想家们站在时代前列,不畏强权,敢于承担历史重任的优秀品质。必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮学习方法教学手段教学方法教法:

1、创设情境

2、问题探究

3、讲述法

4、设疑诱导法

学法:

1、课前,指导学生收集相关资料

2、课中,指导学生自主学习、合作探究

3、课后,引导学生关注身边历史,关注当今社会问题,将历史与现实有机结合。

教学手段:多媒体必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮总结归纳反馈练习情境导入情境导入

多媒体展示学生课前收集提供的资料

问题1、在本课中有人物同样讲过充满忧患意识或社会责任感 且流传千古的名句,是谁?什么名句?

问题2、除了黄宗羲、顾炎武,这一课还有哪几位我们不熟悉的思想家?

必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮设计意图:因为这些名人警句大家都是耳熟能详,且资料是由自己课前搜集的,所以能够极大地激发学生的参与热情,从而迅速进入课堂状态。设计意图:学生回答李贽、王夫之两位思想家,老师顺利导入本课教学。课后延伸探求新知探求新知 总结归纳反馈练习情境导入

探求新知 (问题探究、突破重难点)

一、“异端”思想家李贽:

指导学生阅读教材

多媒体展示资料

让学生根据第一子目的相关内容并结合材料,总结李贽“异端”的表现并对其评价。学生发言,教师帮助总结。必修③第一单元第4课 明清之际活跃的儒家思想设计意图:通过该环节,培养学生的阅读理解、分析归纳能力,做到论从史出,史论结合。课后延伸探求新知总结归纳反馈练习情境导入探求新知:

二、明末清初三大思想家(黄顾王思想):

1、安排学生分组总结明末清初三大思想家的思想精髓,合作完成表格。

2、问题探究、讨论交流

明末清初三大思想家是怎样从不同角度批判理学的?

必修③第一单元第4课 明清之际活跃的儒家思想 这个问题的难度较大,所以,老师提供材料,分层设问,由学生讨论交流,学生在掌握了三人各自思想内涵之后,使思维由发散走向集中。课后延伸总结归纳反馈练习情境导入探求新知:

三、问题探究,感悟新知:

1、明清之际进步思潮出现的的时代背景。

2、明清之际儒学的发展对今天的我们有何现实意义?必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮设计意图:突破难点,在学生了解了各思想家的思想主张后,追问儒学为什么在明清时期会有如此的发展演变?自然引导学生对时代背景再次产生好奇心、求知欲。设计意图:大家各抒己见,从情感价值观上对学生进行历史使命感和社会责任感的升华。课后延伸探求新知探求新知总结归纳反馈练习情境导入必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮兴起蔚然大宗摧残正统理学批判继承

焕发生机春秋战国西汉秦朝 宋明 魏晋隋唐明 清冲击融合设计意图:和学生一起梳理第一单元脉络,既明确明清儒学地位,又帮助学生形成知识体系。课后延伸总结归纳反馈练习情境导入反馈练习

知能训练,运用迁移必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮设计意图:及时巩固,并体现一定的层次性,满足不同层次学生的要求。课后延伸探求新知总结归纳反馈练习情境导入

课后探究:必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮 为何中国明末清初的批判思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象? 指导学生从经济、政治、思想文化三个角度考虑课后延伸探求新知 背景

明清之际的进步思潮 思想家

现实意义

设计意图:清晰全面,简洁明了必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮 本课贯穿了新课改的理念,体现了以学生为主体,教师为主导的教学原则;凸显了历史学科特色(史论结合,论从史出)以及新课改高考的能力要求,上述教学设计已经较充分的做到了上述要求。但该课容量大,学生活动多,个别教学环节可能不太满意,将在今后教学中加以改进。

必修③第一单元第5课 明清之际的进步思潮 谢谢大家!

欢迎批评指正!长太兮以掩涕兮,哀民生之多艰 ……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索;…… 回顾历史

中国知识分子历来具有忧国忧民的忧患意识,请判断以下名言是哪些历史人物所说的?先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐范仲淹回顾历史

中国知识分子历来具有忧国忧民的忧患意识,请判断以下名言是哪些历史人物所说的?位卑未敢忘忧国,

事定犹须待阖棺。陆游苟利国家生死以,

岂因福祸趋避之。林则徐风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。黄宗羲天下兴亡,匹夫有责顾炎武 夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也,若必取待足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?-《焚书·答耿中丞》

余自幼读圣教,不知圣教;尊孔子,不知孔子何以可尊。所谓矮子观场,随人说妍,和声而已。《续焚书》

“万物皆生于两”,源于矛盾着的阴阳二气,而“不生于一”,并非生自“三纲五常”的天理。 从材料中我们可以看出李贽的什么样的 “异端”思想?“异端”思想:

否认孔孟学说的地位、批判程朱理学,

反对绝对的思想权威,人人都有权做出自己的判断。李贽及其“异端”思想: 从材料中我们又可以看出李贽的什么样的 “异端”思想? “异端”思想:

“理”应该用于关注民生,人必有私,个性自由和个人幸福是人的自然权利。

男女应该平等。“穿衣吃饭,即是人伦物理”。“夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心欤。” 追求物质享受乃是“秉赋之自然”,“各从所好,各驰所长”。 李贽宣称“有好女子便立家,何必男儿”,赞扬汉代卓文君私奔再嫁司马相如是“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为”。李贽也招收女弟子。李贽及其“异端”思想:以组为单位,学生分组讨论,由全组同学共同完成下表:明末清初明末清初明末清初《明夷待访录》

《明儒学案》《日知录》,

《天下郡国利病书》《船山遗书》批判君主

专制倡导

经世致用唯物

辨证思想抨击君主专制,提出民主思想实践中求真知,解决国计民生的现实问题事物是客观存在的实体,运动是绝对的探究 黄宗羲的思想 材料一 “其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐……然则为天下之大害者,君而已矣。 ”

——《明夷待访录.原君》

材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

——《明夷待访录.财计三》 (1610—1695)

浙江余姚人 梨洲先生

著作:《明夷待访录》(1)材料一中黄宗羲提出什么政治思想?除此之外,黄宗羲还有什么政治主张?(2)材料二中黄宗羲提出什么经济思想?这种思想提出的背景是什么?反映了当时的什么思潮?如何解释该思潮?探究 顾炎武思想材料一 自二十七岁起,断然弃绝科举帖括之学,遍览历代史乘,郡县志书,以及文集、秦章之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记录,兼以地理沿革的材料,开始撰写《天下郡国利病书》……

材料二、顾炎武提出要因地制宜,振兴工商业。主张在雁南、雁北发展纺织业;在西北山泽地区开矿产;在东南 沿海通市舶,发展海外贸易 (1613-1682)

亭林先生

代表作 :

《天下郡国利病书》《日知录》(1)材料反映顾炎武什么主张? (2)它与理学有什么样的关系材料:“尽天地之间,无不是气,即无不是理也”,“气”是物质实体,“理”是客观规律,即物质是普遍存在的,客观规律也是普遍存在于物质本身的;又说:“气者,理之依也”,这里的“理”是指精神,即精神是依赖于物质的,由物质产生的,离开物质,精神就不存在。 ①材料里体现了什么思想?②它与“理学”有什么关系。探究 王夫之思想明末清初三大思想家是怎样从不同角度批判理学的?①黄从批判封建君主专制制度的角度,批判理学视君臣之义为

天理的伦常观

②顾从经世致用的角度提倡实学,批判理学空谈。

③王从气和理的关系,论述物质第一,意识第二,对理学的唯

心主义进行批判;通过运动绝对、静止相对的辩证关系批判

理学形而上学唯心主义观点学生讨论交流,在教师帮助下进行总结问题探究明清之际的社会特征1、阶级矛盾和民族矛盾尖锐。

明末,政治腐败,土地兼并严重,引发明末农民起义,明朝统治被推翻;清军入关后,实行民族压迫政策,激起强烈反抗。2、工商业发展和资本主义萌芽,导致社会的重大变化。

人们要求发展经济,社会上拜金逐利风气盛行,传统道德观念受到猛烈冲击。

3、思想文化方面的冲突。

明清之际,思想文化专制严重,陈腐的理学体系仍占据统治地位。理学家和尊奉礼教的士大夫们鼓吹中“存天理,灭人欲”,具有虚伪性。

面对现实,人们要求冲破理学束缚,追求个性,倾向于经世致用和反对专制集权的新的思想体系逐步形成。形成认识:经济是基础,政治是经济的集中表现,一定历史时期的文化是对一定历史时期政治经济的反映。

得出结论(评价):

生活在明清之际的思想家们继承了晚明进步的思想传统,构筑具有时代特色的新思想体系,这些主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步性。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣