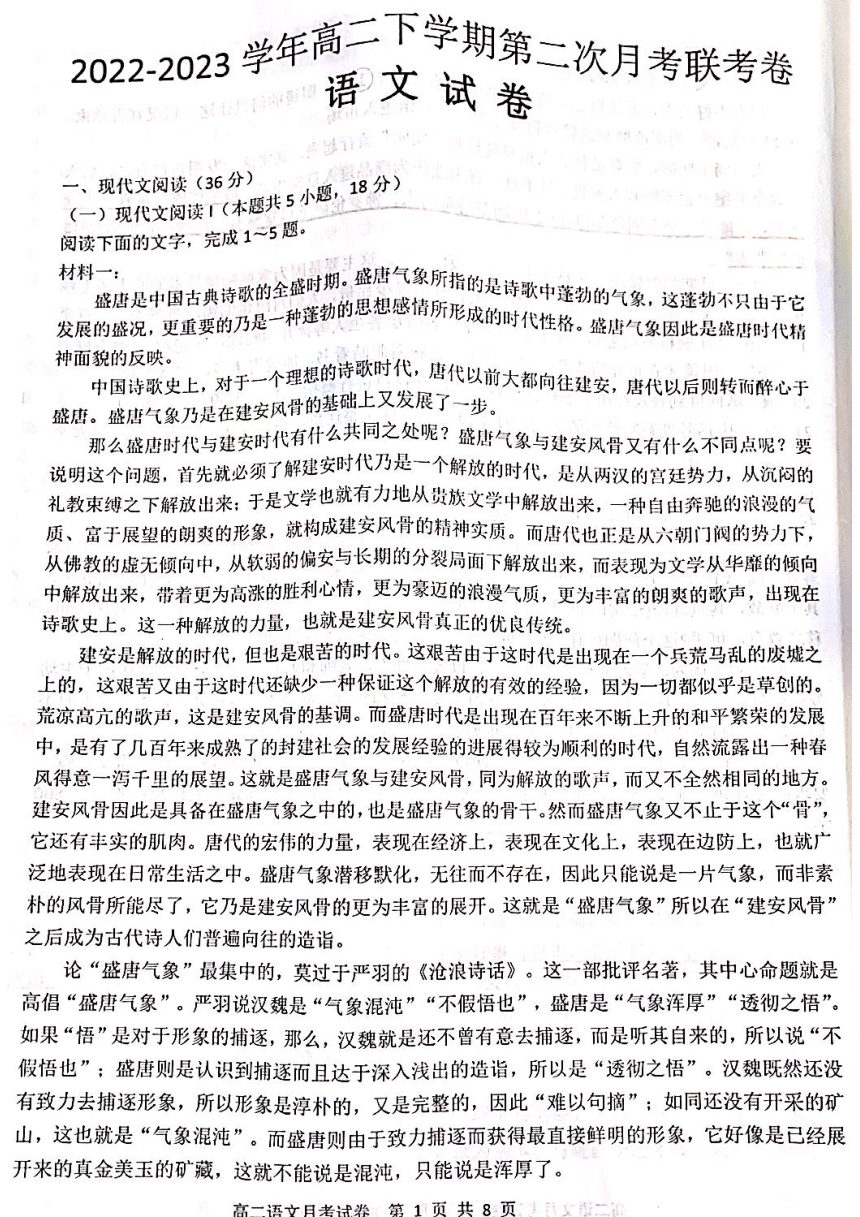

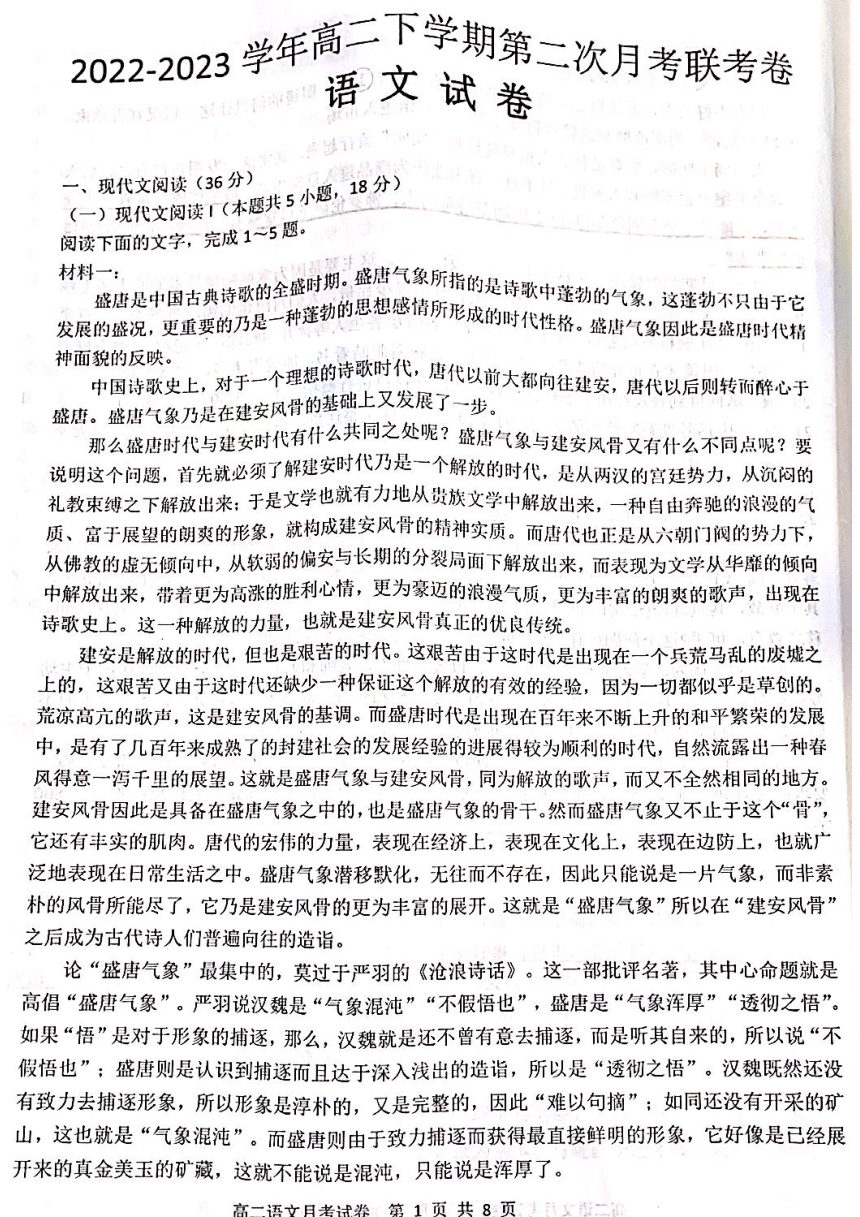

河南省开封市五县部分学校2022-2023学年高二下学期6月第二次联考语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省开封市五县部分学校2022-2023学年高二下学期6月第二次联考语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-06 11:34:57 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023 学年高二下学期第二次月考

联考卷语文试卷答案

1.D(A 项“更坚决更彻底更有力”于文无据,原文只说“盛唐气象乃是在建安风骨的基础

上又发展了一步”“带着更为高涨的胜利心情,更为豪迈的浪漫气质,更为丰富的朗爽的歌

声”“乃是建安风骨的更为丰富的展开”,可见,只是更为丰富,并没有更坚决彻底有力。B

项“建安风骨中荒凉高亢的风格也是盛唐气象的重要组成部分”错误,建安风骨的基调是荒

凉高亢,这是因为建安是一个艰苦的时代,而盛唐并不是。C 项“严羽提出并高倡‘盛唐气

象’”错误,原文说的是“论‘盛唐气象’最集中的,莫过于严羽的《沧浪诗话》。这一部批

评名著,其中心命题就是高倡‘盛唐气象’”可见,“盛唐气象”这一概念并不是严羽提出的,

只是论述最集中并大力倡导。)

2.B(A 项“因此安史之乱后的诗歌无法体现出二盛唐气象”错误,盛唐气象并不是一天就消

失的,说安史之乱后就没有盛言气象不符合客观实际,另外,盛唐之后的诗歌也可以反映出

盛唐时代的精神面貌。C 项“”体现了他高倡“盛唐气象”而轻汉魏诗歌的态度”错误,严

羽是通过分析汉魏与盛唐诗歌在“悟”“气象”上的不同之处,来比较汉魏与盛唐诗歌,并

没有轻汉魏诗歌。D 项“盛唐气象进入了社会学文化学的研究视野”,于文无据,原文只说

“盛唐气象就进入学术研究视野并引发了热烈持久的争论”。

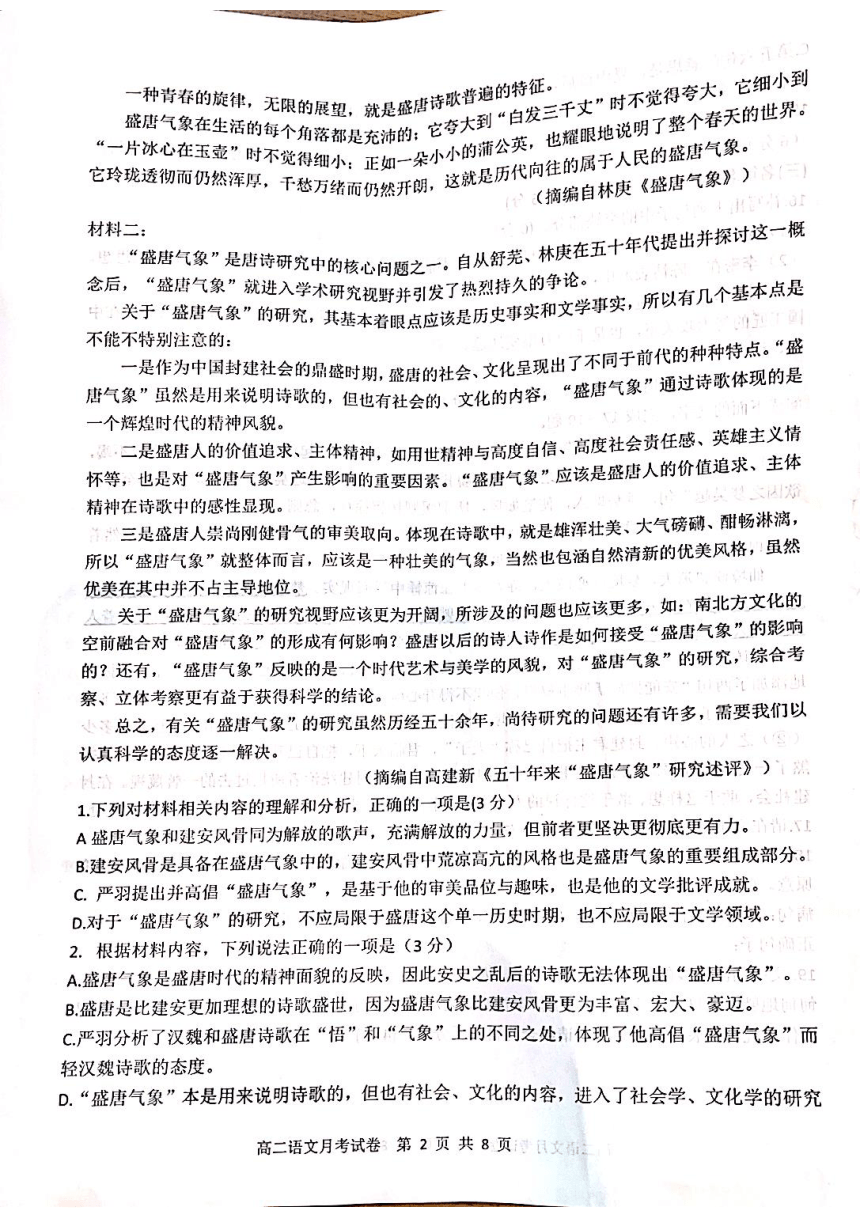

3.D[这是一首宫怨诗,这两句写寂寞幽寂的庭院内春天已临近尽头,梨花落满地面而院门紧

掩,感情纤弱卑细,不能体现盛害气象。)

4.(4 分)①首先,开篇提出“盛唐气象”这一概念,并指出盛唐气象是反映盛唐时代精神

面貌的。②其次,比较了盛唐气象与建安风骨的异同。③再次,介绍了《沧浪诗话》中对汉

魏与盛唐诗歌的比较,论证了盛唐诗歌具有极高的艺术价值。④最后,总结了盛唐气象的艺

术特征来收束全文。(答对一点 1 分,共 4 分)

5.(5 分)①研究“盛唐气象”应关注盛唐的时代特征及盛唐诗歌的普遍特征;②注意盛唐

的社会、文化与前代的种种不同特点;③注意盛唐人的价值追求、主体精神、审美取向;④

在研究“盛唐气象”时应采用更开阔的研究视野,用认真科学的态度去解决研究中出现的种

种问题。(答对一点 2 分,答对三点即可得 5 分)

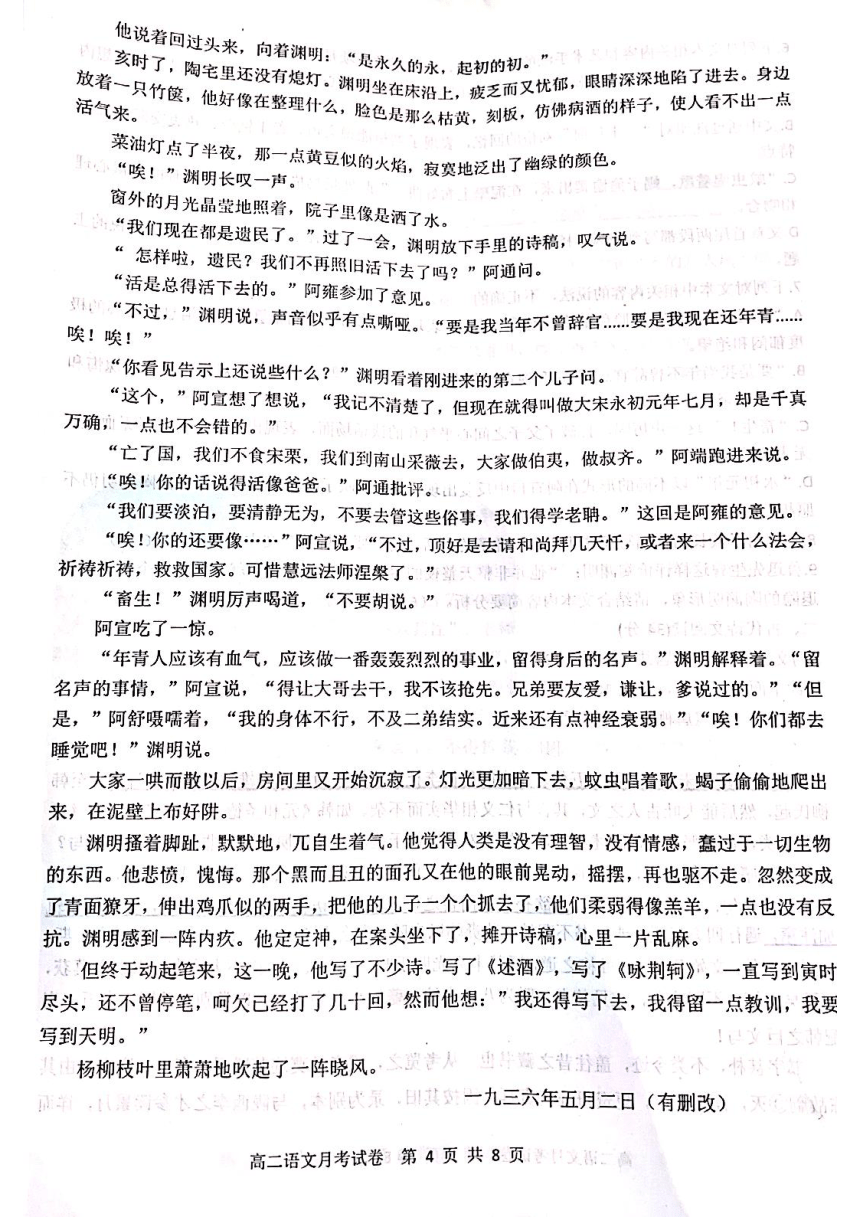

6.(3 分)D(“暗示了小说的主题”错)

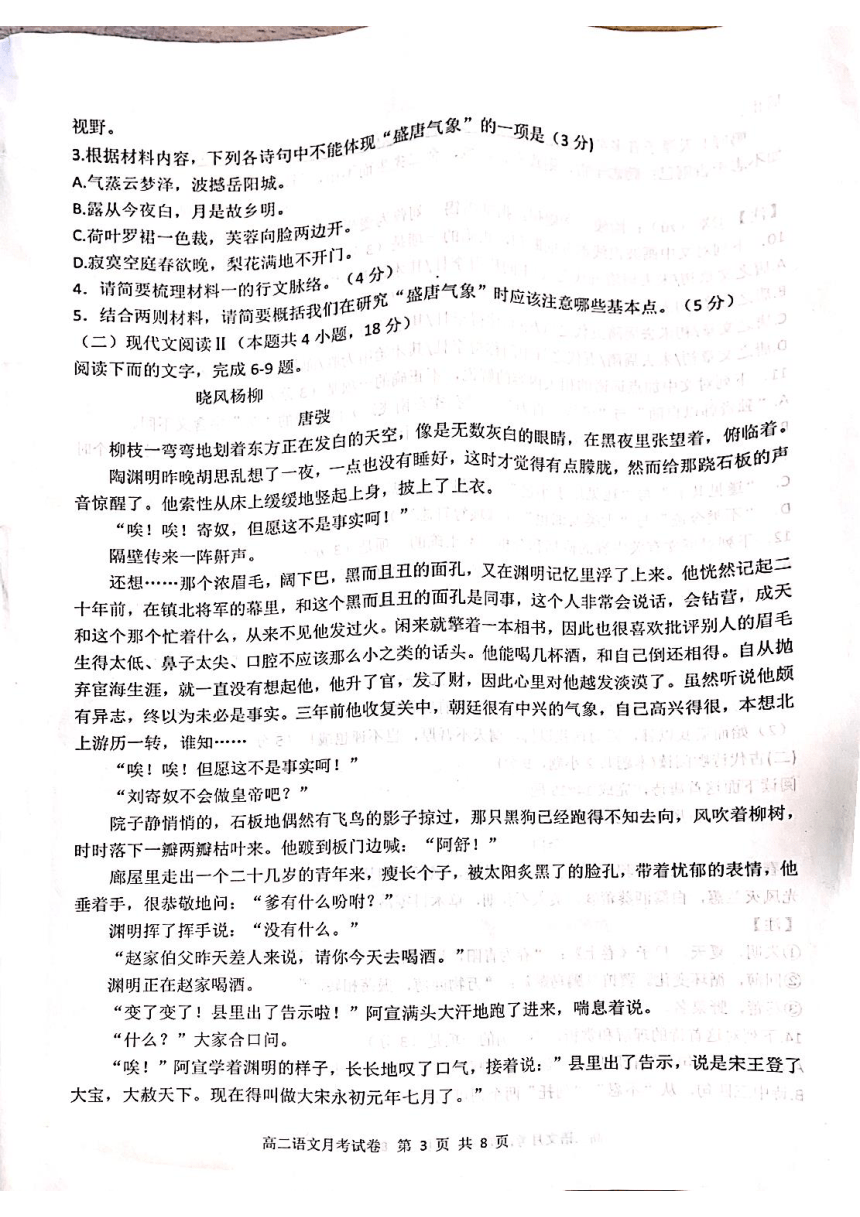

7.(3分)C(“心平气和”错,父子之间一连串的语气词说明他们情绪低沉,谈话气氛沉闷)

8.(6 分)①通过对话强调了刘裕篡位的事实,同时展示了陶渊明几个儿子不同的性格特点;

②从侧面表现了陶渊明的形象,儿子们的很多话其实正是陶渊明平常爱说的话,是他思想性

格的反映;③对话中既有父子之间的亲情,也有陶渊明对儿子的失望,为下文写儿子被害的

幻觉埋下伏笔,推动了情节的发展。(答对一点得 2 分,答对三点得 6 分)

9.(6 分)①小说写的是陶渊明晚年的事情,这时他虽然归隐田园,但仍关注时局,为国家

命运而忧虑;②小说中写陶渊明教训儿子要“有血气”“应该做一番轰轰烈烈的事业”,表现

出其内心深处具有积极入世的人生态度;③对篡夺政权的刘裕极端愤慨,在深深的绝望中拿

起笔来,用写诗的方式进行反抗。这些都能说明陶渊明并非完全是一个恬淡退隐的人。(每

个要点 2 分,共 6 分,意思对即可)

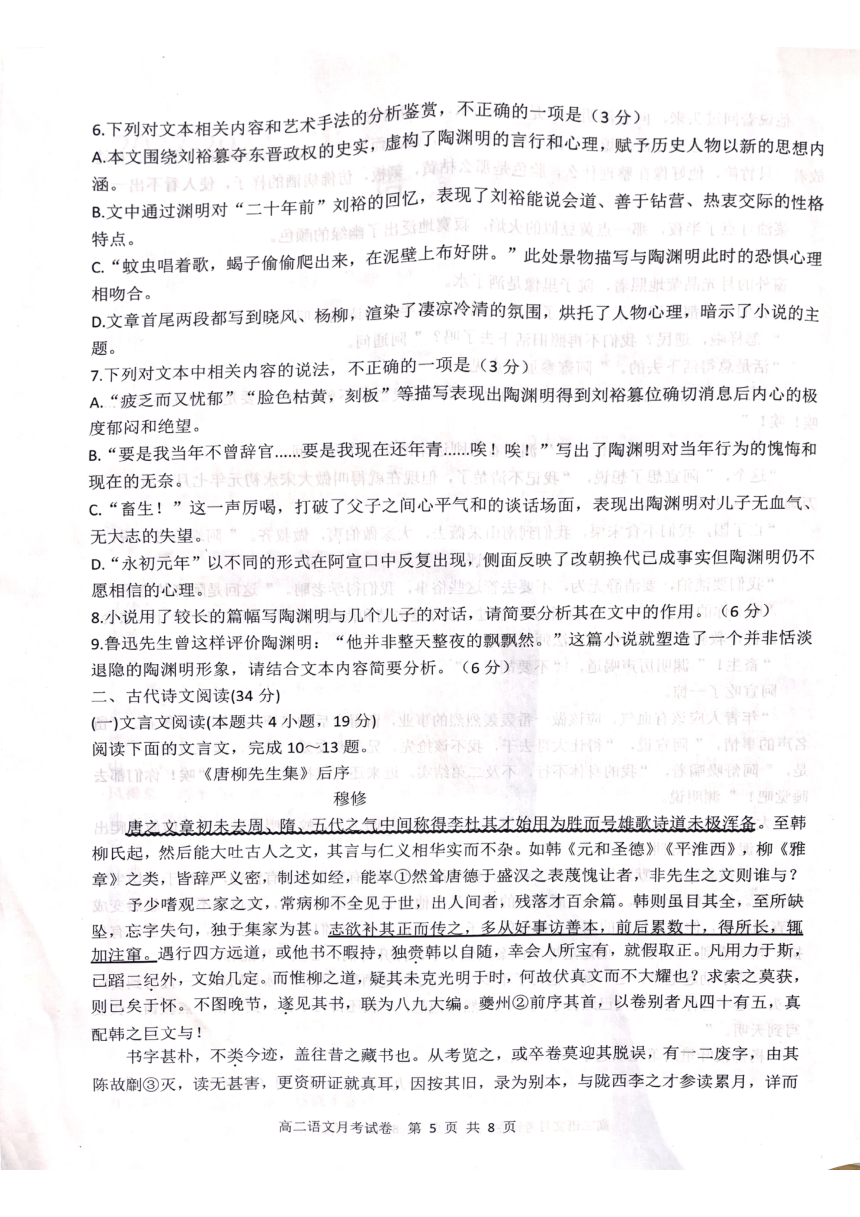

10.(3 分)C 唐之文章,初未去周、隋、五代之气。中间称得李杜,其才始用为胜,而号雄

歌诗,道未极浑备。

11.(3 分)C(遂,竟然/于是,就;B 赍,携带/赠送)

12.(3 分)D(文中没有触及“不学韩柳文的风气”,只是告诫“学者”要学习韩柳文。)

13.(1)(5 分)我有志于补充修正然后把它传播开去,于是多方寻访善本,前后积累了几

1

十本,找到好的,就加以注释和修改。评分建议:译出大意给 2 分;“传”“访”“窜”三处,

每译对一处给 1 分。

(2)(5 分)开始拿韩文满足我,接着用柳文喂饱我,说老天爷不厚待我,难道不是诬蔑吗?

评分建议:译出大意给 2 分;“餍”“不吾厚”“诬”三处,每译对一处给 1 分。

【参考译文】

唐代的文章,一开始并未去除掉周、隋、五代的气息。中间值得称道的是李白、杜甫,

他们的才气开始施展,成为一道美景,但只在歌诗方面称雄,文章之道尚未十分浑厚完备。

到韩愈、柳宗元兴起,这以后才能大量创作古文,他们的语言与内容表里相互完美融合而不

混杂。如韩愈的《元和圣德》《平淮西》、柳宗元的《雅章》之类的文章,都是语言严谨文义

严密,表达如经书一样,能够使唐朝的美德高立于盛汉之前而无所愧让,如果不是韩柳先生

的文章,那么还能有谁?

我少时特别爱看韩柳二家的文章,常担忧柳文不能完全地出现于世间,那出现于世间的,

残破零落才有一百多篇。韩文虽然看得到全部,但文句文字的缺失,尤以编纂成集的最严重。

我有志于补充修正然后把它传播开去,于是多方寻访善本,前后积累了几十本,找到好的,

就加以注释和修改。遇到出远门,或者别的书无暇读,就只随身带着韩文,如果幸运地遇到

他人手中的宝物,就借来订正。共在这方面花费力气,已超过二十四年,文稿才差不多定下

来。而只有柳宗元的文学主张,我怀疑它未能在当时放出光芒,为什么真文隐藏而不能广泛

显耀?四方寻求无所收获,就在心中放弃这事了。没想到晚年,竟见到了柳宗元的书,串联

起来有八九厚册。刘禹锡在书的前面有序,按卷目共分四十五编,真真地能和韩愈的巨著相

配!

书上的文字很朴拙,不像现在的,大盖是过去的藏书。从考证角度看,有的整卷没有遇

到脱漏和错误,有一两个废字,也是由于陈旧而磨掉,阅读也没有什么损害,还能帮助研究

考证来求真相。于是核对旧本,记为别本,和陇西李之才参读几月,考证详尽后才停下来。

哎!老天爷对我太优厚了。开始拿韩文满足我,接着用柳文喂饱我,说老天爷不厚待我,

难道不是诬蔑吗?世上求学的人,如果不立志于学古文就算了;如果有志于学古文,那么实

现著书立说的领域,若放弃二位先生不学,即使说他有才能,这不是我所敢苟同的。

14.D (“语言质朴,寄寓了诗人热爱自然,珍惜自然,淡泊名利的思想”错,诗中没有体现

出热爱自然,珍惜自然,淡泊名利的思想。)

15.1 创作方法上 明显地受到《离骚》中比兴手法的影响。(古风)的前六句,写时序的流逝

和自然界的变化,引出下文“美人不我期。草本日零落”的人生感概,这是兴的手法的运用,

其中“兴”中有“比”,以“美人”喻当世的君主,以“兰蕙”“葵藿”“草木”自比。(3 分)

②思想上沿袭了《离强》中的“日月忽其不淹兮,春与秋其代字。性草本之要落分,8 美之

迟暮”所表现的时不我待、老之将至,怀才面见弃的思想感情。(3 分)(三)名篇名句默写(本

题共 1 小题,6 分)

16.(1)何方圜之能周兮?夫孰异道而相安;(2)茕茕孑立,行影相吊;(3)青泥何盘盘,

百步九折萦岩峦

17.示例:①快马加鞭/短兵相接 ②怀才不遇 ③至高无上(每空 1 分,答案不唯一,不是

成语不给分)

18.示例:“古来万事东流水”,其中包含着诗人对人生的几多失意和深沉的感慨。(改对一处

得 2 分,两处都改对得满分)【解析】画横线的部分有两处语病:一是不合逻辑,应将“人

生对诗人”改为“诗人对人生”;二是搭配不当,应把“深奥”改为“深沉”。

19.①梦境不仅仅是梦,还是诗人心中的理想和期待,所以用“梦境破灭”更形象。(2 分)

②梦中的翱翔和梦醒之后的沉甸甸对比,突出了现实的残酷。(1 分)③轻飘飘和沉甸甸运

用叠词,更突出了梦中的快乐和与现实的落差。(1 分)(结合特点进行分析 2 分,点明对

2

比手法 1 分,叠词 1 分。其他答案言之成理可酌情给分

20. ①13 世纪,阅读镜片开始进入市场,因为价格高昂,眼镜并没能普及。(1 分)②15 世

纪中叶,随着书籍和读书人的增多,眼镜的需求量增大,成本骤降,眼镜开始普及。(2 分)

21.①要么忍受不能读书的痛苦 ②并未能普及(并没能普及) ③眼镜需求量随之增大(每空

2 分,大意正确即可得分)

解析:从第①空的语境来看,因为视力不好自己无法阅读,不求助他人的话,就不能读书,

因此该空可填“要么忍受不能读书的痛苦”。从第②空语境来看,主要讲早期眼镜匠人少,

成本高,因此眼镜的价格高,因此,眼镜才未能普及,因此可填“并没能普及”或“并未能

普及”。从第③空的语境来看,因为看书的人多了起来,所以需要眼镜的人也多了起来,因

此可填“眼镜需求量随之增大”。

22.[思路提示]

本题材料讲了在语文课上,老师讲解柳宗元的《种树郭驼传》,谈到郭驼种树的技巧时,老

师提了个问题:以其种树之道,移之教育,可乎 这个问题先让同学们陷入深思,后又展开

激烈的讨论。树木与育人有很多相通之处,那么在育人方面,我们可以向郭橐驼学习什么呢

我们要注重学生的个体差异,让学生“成为他自己”,在教育的过程中,让他们自然生长,

让他们的个性得到彰显。可是,“放养”不是“放纵”,“放手”不是“无为”,积极的引导和

约束也是必需的。这道作文题立足育人话题,考查学生对教育理念的认识和理解,具有很强

的辩证性。

[参考立意]

1.最好的育人方法是尊重学生个性,顺应天性,做到因材施教;

2.“放养”不是“放纵”,育人也需要积极引导,加强管理,精准培养;

3.教育要讲究艺术性,既要给空间,也要有约束,主张张弛有度。

优秀题目

《诵天性之诗,歌引导之章》

《顺天性而教,施约束以育》

《严管诚可贵,顺性价更高

《顺性而为须存,引导约束勿缺》

3

联考卷语文试卷答案

1.D(A 项“更坚决更彻底更有力”于文无据,原文只说“盛唐气象乃是在建安风骨的基础

上又发展了一步”“带着更为高涨的胜利心情,更为豪迈的浪漫气质,更为丰富的朗爽的歌

声”“乃是建安风骨的更为丰富的展开”,可见,只是更为丰富,并没有更坚决彻底有力。B

项“建安风骨中荒凉高亢的风格也是盛唐气象的重要组成部分”错误,建安风骨的基调是荒

凉高亢,这是因为建安是一个艰苦的时代,而盛唐并不是。C 项“严羽提出并高倡‘盛唐气

象’”错误,原文说的是“论‘盛唐气象’最集中的,莫过于严羽的《沧浪诗话》。这一部批

评名著,其中心命题就是高倡‘盛唐气象’”可见,“盛唐气象”这一概念并不是严羽提出的,

只是论述最集中并大力倡导。)

2.B(A 项“因此安史之乱后的诗歌无法体现出二盛唐气象”错误,盛唐气象并不是一天就消

失的,说安史之乱后就没有盛言气象不符合客观实际,另外,盛唐之后的诗歌也可以反映出

盛唐时代的精神面貌。C 项“”体现了他高倡“盛唐气象”而轻汉魏诗歌的态度”错误,严

羽是通过分析汉魏与盛唐诗歌在“悟”“气象”上的不同之处,来比较汉魏与盛唐诗歌,并

没有轻汉魏诗歌。D 项“盛唐气象进入了社会学文化学的研究视野”,于文无据,原文只说

“盛唐气象就进入学术研究视野并引发了热烈持久的争论”。

3.D[这是一首宫怨诗,这两句写寂寞幽寂的庭院内春天已临近尽头,梨花落满地面而院门紧

掩,感情纤弱卑细,不能体现盛害气象。)

4.(4 分)①首先,开篇提出“盛唐气象”这一概念,并指出盛唐气象是反映盛唐时代精神

面貌的。②其次,比较了盛唐气象与建安风骨的异同。③再次,介绍了《沧浪诗话》中对汉

魏与盛唐诗歌的比较,论证了盛唐诗歌具有极高的艺术价值。④最后,总结了盛唐气象的艺

术特征来收束全文。(答对一点 1 分,共 4 分)

5.(5 分)①研究“盛唐气象”应关注盛唐的时代特征及盛唐诗歌的普遍特征;②注意盛唐

的社会、文化与前代的种种不同特点;③注意盛唐人的价值追求、主体精神、审美取向;④

在研究“盛唐气象”时应采用更开阔的研究视野,用认真科学的态度去解决研究中出现的种

种问题。(答对一点 2 分,答对三点即可得 5 分)

6.(3 分)D(“暗示了小说的主题”错)

7.(3分)C(“心平气和”错,父子之间一连串的语气词说明他们情绪低沉,谈话气氛沉闷)

8.(6 分)①通过对话强调了刘裕篡位的事实,同时展示了陶渊明几个儿子不同的性格特点;

②从侧面表现了陶渊明的形象,儿子们的很多话其实正是陶渊明平常爱说的话,是他思想性

格的反映;③对话中既有父子之间的亲情,也有陶渊明对儿子的失望,为下文写儿子被害的

幻觉埋下伏笔,推动了情节的发展。(答对一点得 2 分,答对三点得 6 分)

9.(6 分)①小说写的是陶渊明晚年的事情,这时他虽然归隐田园,但仍关注时局,为国家

命运而忧虑;②小说中写陶渊明教训儿子要“有血气”“应该做一番轰轰烈烈的事业”,表现

出其内心深处具有积极入世的人生态度;③对篡夺政权的刘裕极端愤慨,在深深的绝望中拿

起笔来,用写诗的方式进行反抗。这些都能说明陶渊明并非完全是一个恬淡退隐的人。(每

个要点 2 分,共 6 分,意思对即可)

10.(3 分)C 唐之文章,初未去周、隋、五代之气。中间称得李杜,其才始用为胜,而号雄

歌诗,道未极浑备。

11.(3 分)C(遂,竟然/于是,就;B 赍,携带/赠送)

12.(3 分)D(文中没有触及“不学韩柳文的风气”,只是告诫“学者”要学习韩柳文。)

13.(1)(5 分)我有志于补充修正然后把它传播开去,于是多方寻访善本,前后积累了几

1

十本,找到好的,就加以注释和修改。评分建议:译出大意给 2 分;“传”“访”“窜”三处,

每译对一处给 1 分。

(2)(5 分)开始拿韩文满足我,接着用柳文喂饱我,说老天爷不厚待我,难道不是诬蔑吗?

评分建议:译出大意给 2 分;“餍”“不吾厚”“诬”三处,每译对一处给 1 分。

【参考译文】

唐代的文章,一开始并未去除掉周、隋、五代的气息。中间值得称道的是李白、杜甫,

他们的才气开始施展,成为一道美景,但只在歌诗方面称雄,文章之道尚未十分浑厚完备。

到韩愈、柳宗元兴起,这以后才能大量创作古文,他们的语言与内容表里相互完美融合而不

混杂。如韩愈的《元和圣德》《平淮西》、柳宗元的《雅章》之类的文章,都是语言严谨文义

严密,表达如经书一样,能够使唐朝的美德高立于盛汉之前而无所愧让,如果不是韩柳先生

的文章,那么还能有谁?

我少时特别爱看韩柳二家的文章,常担忧柳文不能完全地出现于世间,那出现于世间的,

残破零落才有一百多篇。韩文虽然看得到全部,但文句文字的缺失,尤以编纂成集的最严重。

我有志于补充修正然后把它传播开去,于是多方寻访善本,前后积累了几十本,找到好的,

就加以注释和修改。遇到出远门,或者别的书无暇读,就只随身带着韩文,如果幸运地遇到

他人手中的宝物,就借来订正。共在这方面花费力气,已超过二十四年,文稿才差不多定下

来。而只有柳宗元的文学主张,我怀疑它未能在当时放出光芒,为什么真文隐藏而不能广泛

显耀?四方寻求无所收获,就在心中放弃这事了。没想到晚年,竟见到了柳宗元的书,串联

起来有八九厚册。刘禹锡在书的前面有序,按卷目共分四十五编,真真地能和韩愈的巨著相

配!

书上的文字很朴拙,不像现在的,大盖是过去的藏书。从考证角度看,有的整卷没有遇

到脱漏和错误,有一两个废字,也是由于陈旧而磨掉,阅读也没有什么损害,还能帮助研究

考证来求真相。于是核对旧本,记为别本,和陇西李之才参读几月,考证详尽后才停下来。

哎!老天爷对我太优厚了。开始拿韩文满足我,接着用柳文喂饱我,说老天爷不厚待我,

难道不是诬蔑吗?世上求学的人,如果不立志于学古文就算了;如果有志于学古文,那么实

现著书立说的领域,若放弃二位先生不学,即使说他有才能,这不是我所敢苟同的。

14.D (“语言质朴,寄寓了诗人热爱自然,珍惜自然,淡泊名利的思想”错,诗中没有体现

出热爱自然,珍惜自然,淡泊名利的思想。)

15.1 创作方法上 明显地受到《离骚》中比兴手法的影响。(古风)的前六句,写时序的流逝

和自然界的变化,引出下文“美人不我期。草本日零落”的人生感概,这是兴的手法的运用,

其中“兴”中有“比”,以“美人”喻当世的君主,以“兰蕙”“葵藿”“草木”自比。(3 分)

②思想上沿袭了《离强》中的“日月忽其不淹兮,春与秋其代字。性草本之要落分,8 美之

迟暮”所表现的时不我待、老之将至,怀才面见弃的思想感情。(3 分)(三)名篇名句默写(本

题共 1 小题,6 分)

16.(1)何方圜之能周兮?夫孰异道而相安;(2)茕茕孑立,行影相吊;(3)青泥何盘盘,

百步九折萦岩峦

17.示例:①快马加鞭/短兵相接 ②怀才不遇 ③至高无上(每空 1 分,答案不唯一,不是

成语不给分)

18.示例:“古来万事东流水”,其中包含着诗人对人生的几多失意和深沉的感慨。(改对一处

得 2 分,两处都改对得满分)【解析】画横线的部分有两处语病:一是不合逻辑,应将“人

生对诗人”改为“诗人对人生”;二是搭配不当,应把“深奥”改为“深沉”。

19.①梦境不仅仅是梦,还是诗人心中的理想和期待,所以用“梦境破灭”更形象。(2 分)

②梦中的翱翔和梦醒之后的沉甸甸对比,突出了现实的残酷。(1 分)③轻飘飘和沉甸甸运

用叠词,更突出了梦中的快乐和与现实的落差。(1 分)(结合特点进行分析 2 分,点明对

2

比手法 1 分,叠词 1 分。其他答案言之成理可酌情给分

20. ①13 世纪,阅读镜片开始进入市场,因为价格高昂,眼镜并没能普及。(1 分)②15 世

纪中叶,随着书籍和读书人的增多,眼镜的需求量增大,成本骤降,眼镜开始普及。(2 分)

21.①要么忍受不能读书的痛苦 ②并未能普及(并没能普及) ③眼镜需求量随之增大(每空

2 分,大意正确即可得分)

解析:从第①空的语境来看,因为视力不好自己无法阅读,不求助他人的话,就不能读书,

因此该空可填“要么忍受不能读书的痛苦”。从第②空语境来看,主要讲早期眼镜匠人少,

成本高,因此眼镜的价格高,因此,眼镜才未能普及,因此可填“并没能普及”或“并未能

普及”。从第③空的语境来看,因为看书的人多了起来,所以需要眼镜的人也多了起来,因

此可填“眼镜需求量随之增大”。

22.[思路提示]

本题材料讲了在语文课上,老师讲解柳宗元的《种树郭驼传》,谈到郭驼种树的技巧时,老

师提了个问题:以其种树之道,移之教育,可乎 这个问题先让同学们陷入深思,后又展开

激烈的讨论。树木与育人有很多相通之处,那么在育人方面,我们可以向郭橐驼学习什么呢

我们要注重学生的个体差异,让学生“成为他自己”,在教育的过程中,让他们自然生长,

让他们的个性得到彰显。可是,“放养”不是“放纵”,“放手”不是“无为”,积极的引导和

约束也是必需的。这道作文题立足育人话题,考查学生对教育理念的认识和理解,具有很强

的辩证性。

[参考立意]

1.最好的育人方法是尊重学生个性,顺应天性,做到因材施教;

2.“放养”不是“放纵”,育人也需要积极引导,加强管理,精准培养;

3.教育要讲究艺术性,既要给空间,也要有约束,主张张弛有度。

优秀题目

《诵天性之诗,歌引导之章》

《顺天性而教,施约束以育》

《严管诚可贵,顺性价更高

《顺性而为须存,引导约束勿缺》

3

同课章节目录