2023年广东省中考历史仿真模拟试卷 (三)(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年广东省中考历史仿真模拟试卷 (三)(共52张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 486.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-07 07:11:17 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

仿真模拟卷 触摸最新考情

2023年广东省初中学业水平考试仿真模拟试卷 (三)

一、 选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 半坡遗址的大量出土文物表明,半坡居民发明了伐木、除草、平整土地、松土、点种及收获的整套生产工具。这可用于印证半坡居民( B )

B

A. 广泛使用打制石器 B. 已经从事农业生产

C. 生活方面衣食无忧 D. 开始推广牛耕技术

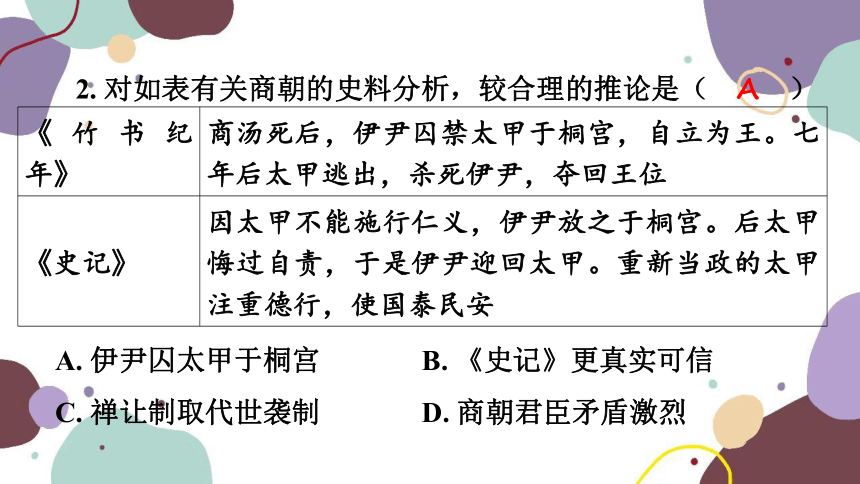

2. 对如表有关商朝的史料分析,较合理的推论是( A )

《竹书纪年》 商汤死后,伊尹囚禁太甲于桐宫,自立为王。七年后太甲逃出,杀死伊尹,夺回王位

《史记》 因太甲不能施行仁义,伊尹放之于桐宫。后太甲悔过自责,于是伊尹迎回太甲。重新当政的太甲注重德行,使国泰民安

A

A. 伊尹囚太甲于桐宫 B. 《史记》更真实可信

C. 禅让制取代世袭制 D. 商朝君臣矛盾激烈

3. 战国时期,有人提出:“夫严家无悍虏,而慈母有败子,吾以此知威势之可以禁暴,而德厚之不足以止乱也。”该思想属于( D )

A. 道家

B. 儒家

C. 墨家

D. 法家

D

4. 公元前2世纪末,汉朝就已经控制了河西走廊和敦煌。汉朝军队每征服一个新的地区就修建烽燧;……烽燧之外,汉朝军队还在新征服地区建立军营。汉朝的军事行动( C )

A. 推动设伊犁将军府

B. 表明对西域的管辖

C. 促进丝绸之路形成

D. 保障丝绸之路畅通

C

5. 有学者指出,隋炀帝虽然无德,但是有功。只是他的功业,没有和百姓的幸福感统一起来……他没有处理好功在当代、利在千秋的关系,反而成了罪在当代、利在千秋。能印证这一观点的是,隋炀帝( D )

A. 实现南北统一

B. 三次征伐辽东

C. 营建东都洛阳

D. 开凿了大运河

D

6. 白居易的《长恨歌》形象地叙述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。”“西南行”指唐玄宗( C )

A. 御驾亲征西南

B. 出宫巡游到西南

C. 仓皇奔逃四川

D. 在四川另立政权

C

7. 唐朝以来,科举考试基本上是以“诗赋取士”为主要标准。但王安石认为这种做法使得天下读书人只知道“闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此科法败坏人才”,所以他主张将“经义取士”作为进士考试内容。此举( A )

A. 为国家选拔实用人才

B. 打击朝廷异己势力

C. 表明诗赋创作水平低

D. 反映政治风气保守

A

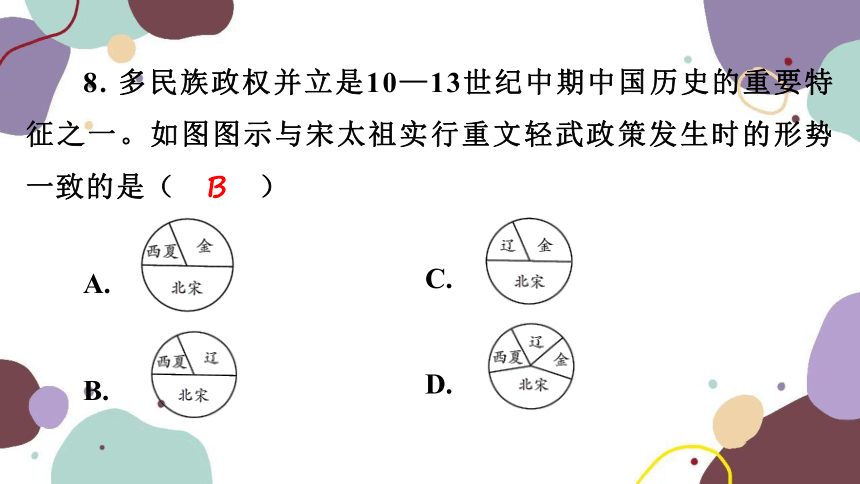

8. 多民族政权并立是10—13世纪中期中国历史的重要特征之一。如图图示与宋太祖实行重文轻武政策发生时的形势一致的是( B )

A.

B.

B

C.

D.

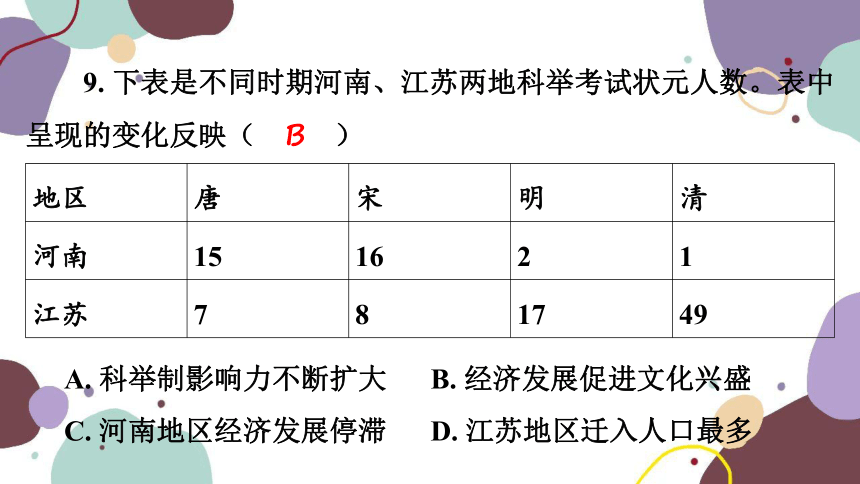

9. 下表是不同时期河南、江苏两地科举考试状元人数。表中呈现的变化反映( B )

地区 唐 宋 明 清

河南 15 16 2 1

江苏 7 8 17 49

B

A. 科举制影响力不断扩大 B. 经济发展促进文化兴盛

C. 河南地区经济发展停滞 D. 江苏地区迁入人口最多

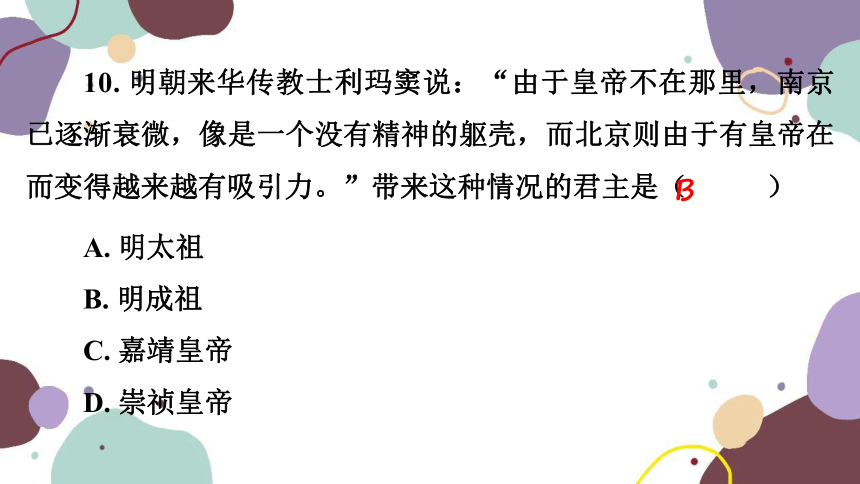

10. 明朝来华传教士利玛窦说:“由于皇帝不在那里,南京已逐渐衰微,像是一个没有精神的躯壳,而北京则由于有皇帝在而变得越来越有吸引力。”带来这种情况的君主是( B )

A. 明太祖

B. 明成祖

C. 嘉靖皇帝

D. 崇祯皇帝

B

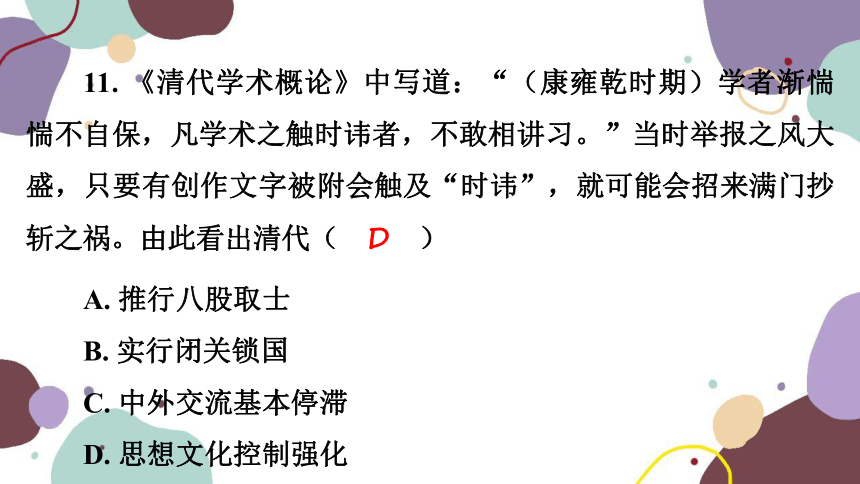

11. 《清代学术概论》中写道:“(康雍乾时期)学者渐惴惴不自保,凡学术之触时讳者,不敢相讲习。”当时举报之风大盛,只要有创作文字被附会触及“时讳”,就可能会招来满门抄斩之祸。由此看出清代( D )

A. 推行八股取士

B. 实行闭关锁国

C. 中外交流基本停滞

D. 思想文化控制强化

D

12. “瘾”一词原本为广东地区的俗语,近代以后,“瘾”由俗语逐渐文字化并流行至全国,用来表达对某一事物的过度依赖。与这一变化直接相关的是( D )

A. 茶叶贸易

B. 五口通商

C. 白话文运动

D. 鸦片泛滥

D

13. 太平天国运动时期,洪秀全宫殿的门上绘有双龙双凤,而东王杨秀清的东王府门上只能绘一龙一凤,北王、翼王、燕王、豫王的府第大门仅能绘一龙一虎。由此可见,太平天国( A )

A. 延续等级观念

B. 沉迷享乐腐化

C. 争权夺利严重

D. 空想色彩浓厚

A

14. 1906年,清政府修筑津浦铁路规划途经山东曲阜,当地孔氏家族以“恐惊祖宗圣灵,破坏孔林圣脉”为由,要求改道,而邻县则强烈要求从各自的区域经过。这反映出,影响近代社会变化的关键因素是( B )

A. 生产技术的进步

B. 思想观念的变革

C. 生活习惯的改变

D. 政治制度的变迁

B

15. 据统计,“革命”“科学”“民主”等关键词在1919—1922年的《新青年》杂志中出现的频率大致相当;但到了1923—1926年,“革命”一词的出现频率大大超过了“科学”与“民主”。导致这一变化的主要原因是( C )

A. 五四运动解放思想

B. 辛亥革命成功完成

C. 国民革命形势推动

D. 社会主要矛盾改变

C

16. 如图是1944年在中国北方部分地区流行的门神画。该门神画( B )

A. 体现国共合作成果

B. 号召团结抵御外辱

C. 倡导社会移风易俗

D. 强调骑兵的重要性

B

17. 1945年,中国共产党曾表态,愿将统辖的军队“缩编至二十四个师至二十个师的数目”,愿意退出广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南(豫北除外)等八个地区的根据地。这一表态的背景是( C )

A. 解放战争爆发

B. 日军疯狂“围剿”

C. 国共重庆和谈

D. 推行精兵简政

C

18. 1947年5月9日,中共中央军委电令:“面向蒋管区,把战争引向更远的敌后。”随后,晋冀鲁豫野战军渡过黄河南下。符合该战局的诗词是( B )

A. 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒

B. 千里挥师大别行,中原逐鹿任纵横

C. 徐州淮海战中心,西到商丘至海州

D. 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江

B

19. 中华人民共和国成立初期,中华全国总工会曾发出指示,要求各地工会组织召开工程技术人员与工人的座谈会,以从亲身经历的事实中学习苏联人民的国际主义的精神,更好地学习苏联先进生产经验。这一指示意在( C )

A. 弥补计划经济存在的不足

B. 调整过度发展重工业的政策

C. 推动国家工业现代化建设

D. 加快生产资料所有制的改变

C

20. 菲律宾政治家罗慕洛曾评价万隆会议:“中国代表团团长今天短短的十八分钟的发言已经驱散了两天来在会议上集合起来的乌云……也使与会的其他二十八国以及整个世界都更进一步认识了新中国。”他作出该评价是因为( D )

A. 中国提出独立自主的外交政策

B. 中国的综合国力显著提升

C. 和平共处五项原则成为共识

D. “求同存异”缓和各方矛盾

D

21. 雅典民主制建立后,为适应这个新体制,富有群体的消费受到一定程度的限制,所有人的住房大小都差不多,法律禁止富人在个人墓葬纪念物的投入上超过“10个人3天的劳动”。材料所述现象主要源于( C )

A. 节俭的风气

B. 薄葬的观念

C. 平等的理念

D. 法治的强化

C

22. 文艺复兴时期的人物画像通常是人物置身于色彩鲜明的建筑物中,或是身临山水风景胜地,背景显示出林立的城堡或连绵的山丘;表现的是发生在可以理解的环境中为人所熟悉的主题。这反映出文艺复兴( A )

A. 关注现实世界

B. 摆脱宗教影响

C. 主张人民主权

D. 注重生态环境

A

23. 英国利物浦凭借优越的地理条件,在18世纪发展成为重要的港口贸易城市。有人曾愤怒地指出:“在这魔鬼似的城市里,每块砖都凝结着非洲人的鲜血。”这主要是因为利物浦( B )

A. 存在严重种族歧视

B. 依靠黑奴贸易兴起

C. 掠夺非洲工业原料

D. 剥削黑人廉价劳力

B

24. 美国独立战争期间,法国积极向大陆军提供军火,后来甚至公开参战,西班牙也随之仿效,荷兰人则通过荷兰西印度公司与美利坚人展开贸易,葡萄牙等国则结成“武装中立同盟”使英国陷入孤立。这些国家上述举动的主要意图在于( C )

A. 坚持民主价值观

B. 维护当时国际体系

C. 冲击英国的霸权

D. 争夺美利坚殖民地

C

25. 法国大革命期间,雅各宾派主张“彻底消灭一切温和派、骗子、野心家和叛徒”,即使是最亲密的革命战友之间的意见分歧,也以送上断头台的方式来解决。据统计,这一时期未经审判而匆忙处死者约有4万人,其中第三等级占到80%以上。据此可知,雅各宾派主政之后的法国迫切需要( B )

B

A. 确立民主共和 B. 稳定政治秩序

C. 传播革命理念 D. 打击守旧势力

26. 下表为日本明治初期部分工业发展情况。据此可知,这一时期日本( A )

时间 行业 发展情况

1868年 工矿业 大量矿山被改为国营,采用新式机械采矿,用以作为民营企业的模范

1870年 制丝业 政府招聘法国技师开办制丝所,以此推动全国普及制丝业

1876年 化学工业 工部省建立硝子(人造水晶)制造所,招聘英国人作为示范工厂技术指导

1879年 棉纺织业 在爱知县和广岛县着手建设国营示范工厂

A. 政府推动工业发展

B. 集中力量发展重工业

C. 国营企业垄断经济

D. 受到西方国家的扶持

A

27. 1931年,印度联合省的佃农与英国殖民当局支持的地主开展斗争时,甘地建议法定佃农交纳半数所欠地租,并强烈反对那些主张“完全”不缴纳地租的观点。这表明甘地( A )

A. 极力避免局势失控

B. 维护殖民剥削体制

C. 站在佃农的对立面

D. 主张国民一致对外

A

28. 1933至1942年间,美国政府设立民间资源保护队,吸收近300万名17岁以上的青年参与植树造林、修筑道路等政府援助的项目,并给予他们每月30美元报酬。政府的举措有助于( A )

A. 缓解社会失业问题

B. 解决企业经济困难

C. 完善社会保障制度

D. 根治生态环境问题

A

29. 联合国大会上,每个国家不管大小都会被赋予同种权利,因此它常常成为发展中国家针对富裕工业国家的鸣冤诉苦的论坛。这表明联合国大会( D )

A. 受发展中国家左右

B. 维护国际和平安全

C. 激化贫富国家矛盾

D. 体现国家平等原则

D

30. 1973年,苏联领导人勃列日涅夫宣布:“在我们看来,冷战结束了。”在此前后,美苏两国通过签署一系列开创性的条约和军备控制协议,使战后一直以来的东西对抗局面得以缓和。这能反映出冷战中( D )

A. 苏联主导美苏关系

B. 美国遏制战略失败

C. 对抗思维已被抛弃

D. 美苏存在一定共识

D

二、 非选择题:本大题共3小题,第31小题16分,第32小题12分,第33小题12分,共40分。

31. 中国历代政府关注人口问题。阅读以下材料,回答问题。(16分)

材料一 战国思想家韩非子论及人口问题时说道,“今人有五子不为多,子又有五子”,这种趋势会使“货财寡”“供养薄”,最终“不免于乱”。而唐太宗时代,政府则规定“男二十女十五未成家者”,州县可以干预婚娶,同时还将人口的增长量作为考核地方官员政绩的指标之一。

——摘编自裴倜等《中国古代的人口思想及其规律》

材料二 中国古代的人口数量变化。

——摘编自王鸿生《中国历史治乱和现代化进程中的人口因素》

材料三 1894年孙中山在《上李鸿章陈救国大计书》中曾说,“今日之中国,已大有人满之患矣,其势已岌岌不可终日”,应当“参行新法”。但在1924年他进行民族主义演讲主张民族自立时,却一改此前“人满为患”的说法,转而大力提倡人口增殖。

——摘编自李道缉《孙中山人口思想刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两种不同的人口主张。(4分)

韩非子主张控制人口;唐朝政府鼓励人口增长。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,在A、B、C中任选一个时段,指出其人口变化的表现并结合具体史实分析其原因。(6分)

【示例】A时段反映西汉中前期人口持续性上升。(2分)原因:西汉初年实行的休养生息政策使经济得到恢复发展;国家大一统有利于社会稳定,带动人口增长;政府主张“以农为本”促进农业发展。(任答2点即可,4分)

(3)根据材料三,指出孙中山不同时期对人口问题的认识,并结合所学知识分析其出发点。(6分)

认识:孙中山早期认为中国人口过多,是社会发展隐患,后期主张人口增殖。(3分)出发点:早期强调危机,是为了推动政府改革,后期是想以庞大的人口作为民族独立的依靠。(3分)

32. 元旦社评作为《人民日报》新年第一篇新闻评论,反映了党和国家思想路线和方针政策,是了解国家工作重心和国际大势的重要载体。(12分)

材料 《人民日报》1949—2019 部分元旦社评标题与关键词。

时间 标题 关键词

1949年 《将革命进行到底》 革命 解放 民主党派 民主专政 政治协商

1959年 《迎接新的更伟大的胜利》 工农并举 以钢为纲 帝国主义 反对保守 破除迷信

1969年 《用毛泽东思想统帅一切》 资产阶级 无产阶级 走资派 统一思想 毛泽东思想

时间 标题 关键词

1979年 《把主要精力集中到生产建设上来》 生产建设 先进技术 社会主义现代化 解放思想 四个现代化

1989年 《同心同德 艰苦奋斗》 经济环境 经济秩序 法制建设 体制改革 实现四化

时间 标题 关键词

1999年 《团结奋斗 创造新业绩》 经济危机 经济全球化 世界多极化 澳门 新中国成立50周年

2009年 《描绘更新更美的图画》 抗震救灾 国民经济 坚定信心 深化改革

时间 标题 关键词

2019年 《创造无愧于伟大新时代的新辉煌》 70 年华诞 小康社会 中国特色社会主义 中国梦

——摘编自《人民日报》元旦社评

根据材料并结合所学知识,选择一个年份的《人民日报》社评展开论述。(12分。要求:明确写出选取的年份及社论标题;围绕社评关键词,从国际国内背景、历史事件、意义、评价等方面进行论述;史实正确,逻辑清晰。)

【示例】年份与社论标题:1959年,《迎接新的更伟大的胜利》。(2分)

论述:1958年,美国实行遏制中国的政策,中美敌对,中苏关系恶化,中国面临的国际环境恶劣。新中国必须坚定不移地反对帝国主义,维护国家安全。国内方面,1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线,全国掀起“大跃进”的高潮和人民公社化运动,社论提出“反对保守”。总路线、人民公社化运动反映了中国人民渴望发展的迫切愿望,但急于求成,忽视客观经济规律,给国民经济、社会生产带来了一些问题。(10分)

33. 地图是人类认识世界的产物,其发展和传播的历史能反映不同时期人类文化活动状态以及人们对世界的理解。阅读以下材料,回答问题。(12分)

材料一 大约绘制于1300年的赫里福德地图是欧洲中世纪最大的世界地图,其顶端是《圣经》中耶稣复活和审判的场景,世界被分为欧洲人熟悉的欧洲(地图左下方)、亚洲(地图上方)、非洲(地图右下方)三个部分,和中世纪的其他地图一样,以东为上位,中央是圣城耶路撒冷。

——摘编自杰里·布罗顿《十二幅地图中的世界史》

材料二 1507年,德国人马丁·瓦尔德泽米勒绘制了首次以“亚美利加”称呼美洲的世界地图。它的出现意味着一个未知的大陆存在于两个巨大的汪洋——大西洋和太平洋之间,而过去的地理知识局限于欧洲、非洲和亚洲的大陆。

——摘编自徐永清《新大陆舆图故事》

材料三 早期的墨卡托投影可以保持大陆轮廓投影后的角度和形状不变,但放大了高纬度地区发达工业化国家的面积,而忽视了广大位于中低纬度的发展中国家。制图师彼得斯认为墨卡托投影“使我们难以以恰当的政治态度,来对待非工业国家”,于是他在1973年推出了彼得斯投影,把中低纬度地区拉伸扩大,使得观众的目光不自觉地被吸引到这些地区。彼得斯投影地图中大陆的面积不会产生偏差,但轮廓会扭曲变形。该投影一直备受争议,被斥责为彼得斯个人的政治宣言。

(备注:地图投影是利用一定数学法则把地球曲面表面的经、纬线转换到平面上的理论和方法。按照不同的需求进行转换,就产生了各种投影方式。)

——摘编自何光强、宋秀琚《地图投影与全球地缘政治分析:一种空间认知的视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析赫里福德地图呈现相关样态的原因。(4分)

欧洲人活动区域较小;受基督教的影响;中世纪传统制图习惯的影响;科学知识、技术的限制。(任答2点即可,4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马丁·瓦尔德泽米勒绘制的世界地图所带来的影响。(4分)

促进了欧洲民众对世界地理的认知,推动了新航路开辟,世界各地交往的深入发展。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,评价彼得斯调整墨卡托投影的行为。(4分)

有助于引导世界关注发展中国家,但并未消除政治观念对地理制图的影响。(4分)

仿真模拟卷 触摸最新考情

2023年广东省初中学业水平考试仿真模拟试卷 (三)

一、 选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 半坡遗址的大量出土文物表明,半坡居民发明了伐木、除草、平整土地、松土、点种及收获的整套生产工具。这可用于印证半坡居民( B )

B

A. 广泛使用打制石器 B. 已经从事农业生产

C. 生活方面衣食无忧 D. 开始推广牛耕技术

2. 对如表有关商朝的史料分析,较合理的推论是( A )

《竹书纪年》 商汤死后,伊尹囚禁太甲于桐宫,自立为王。七年后太甲逃出,杀死伊尹,夺回王位

《史记》 因太甲不能施行仁义,伊尹放之于桐宫。后太甲悔过自责,于是伊尹迎回太甲。重新当政的太甲注重德行,使国泰民安

A

A. 伊尹囚太甲于桐宫 B. 《史记》更真实可信

C. 禅让制取代世袭制 D. 商朝君臣矛盾激烈

3. 战国时期,有人提出:“夫严家无悍虏,而慈母有败子,吾以此知威势之可以禁暴,而德厚之不足以止乱也。”该思想属于( D )

A. 道家

B. 儒家

C. 墨家

D. 法家

D

4. 公元前2世纪末,汉朝就已经控制了河西走廊和敦煌。汉朝军队每征服一个新的地区就修建烽燧;……烽燧之外,汉朝军队还在新征服地区建立军营。汉朝的军事行动( C )

A. 推动设伊犁将军府

B. 表明对西域的管辖

C. 促进丝绸之路形成

D. 保障丝绸之路畅通

C

5. 有学者指出,隋炀帝虽然无德,但是有功。只是他的功业,没有和百姓的幸福感统一起来……他没有处理好功在当代、利在千秋的关系,反而成了罪在当代、利在千秋。能印证这一观点的是,隋炀帝( D )

A. 实现南北统一

B. 三次征伐辽东

C. 营建东都洛阳

D. 开凿了大运河

D

6. 白居易的《长恨歌》形象地叙述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。”“西南行”指唐玄宗( C )

A. 御驾亲征西南

B. 出宫巡游到西南

C. 仓皇奔逃四川

D. 在四川另立政权

C

7. 唐朝以来,科举考试基本上是以“诗赋取士”为主要标准。但王安石认为这种做法使得天下读书人只知道“闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此科法败坏人才”,所以他主张将“经义取士”作为进士考试内容。此举( A )

A. 为国家选拔实用人才

B. 打击朝廷异己势力

C. 表明诗赋创作水平低

D. 反映政治风气保守

A

8. 多民族政权并立是10—13世纪中期中国历史的重要特征之一。如图图示与宋太祖实行重文轻武政策发生时的形势一致的是( B )

A.

B.

B

C.

D.

9. 下表是不同时期河南、江苏两地科举考试状元人数。表中呈现的变化反映( B )

地区 唐 宋 明 清

河南 15 16 2 1

江苏 7 8 17 49

B

A. 科举制影响力不断扩大 B. 经济发展促进文化兴盛

C. 河南地区经济发展停滞 D. 江苏地区迁入人口最多

10. 明朝来华传教士利玛窦说:“由于皇帝不在那里,南京已逐渐衰微,像是一个没有精神的躯壳,而北京则由于有皇帝在而变得越来越有吸引力。”带来这种情况的君主是( B )

A. 明太祖

B. 明成祖

C. 嘉靖皇帝

D. 崇祯皇帝

B

11. 《清代学术概论》中写道:“(康雍乾时期)学者渐惴惴不自保,凡学术之触时讳者,不敢相讲习。”当时举报之风大盛,只要有创作文字被附会触及“时讳”,就可能会招来满门抄斩之祸。由此看出清代( D )

A. 推行八股取士

B. 实行闭关锁国

C. 中外交流基本停滞

D. 思想文化控制强化

D

12. “瘾”一词原本为广东地区的俗语,近代以后,“瘾”由俗语逐渐文字化并流行至全国,用来表达对某一事物的过度依赖。与这一变化直接相关的是( D )

A. 茶叶贸易

B. 五口通商

C. 白话文运动

D. 鸦片泛滥

D

13. 太平天国运动时期,洪秀全宫殿的门上绘有双龙双凤,而东王杨秀清的东王府门上只能绘一龙一凤,北王、翼王、燕王、豫王的府第大门仅能绘一龙一虎。由此可见,太平天国( A )

A. 延续等级观念

B. 沉迷享乐腐化

C. 争权夺利严重

D. 空想色彩浓厚

A

14. 1906年,清政府修筑津浦铁路规划途经山东曲阜,当地孔氏家族以“恐惊祖宗圣灵,破坏孔林圣脉”为由,要求改道,而邻县则强烈要求从各自的区域经过。这反映出,影响近代社会变化的关键因素是( B )

A. 生产技术的进步

B. 思想观念的变革

C. 生活习惯的改变

D. 政治制度的变迁

B

15. 据统计,“革命”“科学”“民主”等关键词在1919—1922年的《新青年》杂志中出现的频率大致相当;但到了1923—1926年,“革命”一词的出现频率大大超过了“科学”与“民主”。导致这一变化的主要原因是( C )

A. 五四运动解放思想

B. 辛亥革命成功完成

C. 国民革命形势推动

D. 社会主要矛盾改变

C

16. 如图是1944年在中国北方部分地区流行的门神画。该门神画( B )

A. 体现国共合作成果

B. 号召团结抵御外辱

C. 倡导社会移风易俗

D. 强调骑兵的重要性

B

17. 1945年,中国共产党曾表态,愿将统辖的军队“缩编至二十四个师至二十个师的数目”,愿意退出广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南(豫北除外)等八个地区的根据地。这一表态的背景是( C )

A. 解放战争爆发

B. 日军疯狂“围剿”

C. 国共重庆和谈

D. 推行精兵简政

C

18. 1947年5月9日,中共中央军委电令:“面向蒋管区,把战争引向更远的敌后。”随后,晋冀鲁豫野战军渡过黄河南下。符合该战局的诗词是( B )

A. 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒

B. 千里挥师大别行,中原逐鹿任纵横

C. 徐州淮海战中心,西到商丘至海州

D. 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江

B

19. 中华人民共和国成立初期,中华全国总工会曾发出指示,要求各地工会组织召开工程技术人员与工人的座谈会,以从亲身经历的事实中学习苏联人民的国际主义的精神,更好地学习苏联先进生产经验。这一指示意在( C )

A. 弥补计划经济存在的不足

B. 调整过度发展重工业的政策

C. 推动国家工业现代化建设

D. 加快生产资料所有制的改变

C

20. 菲律宾政治家罗慕洛曾评价万隆会议:“中国代表团团长今天短短的十八分钟的发言已经驱散了两天来在会议上集合起来的乌云……也使与会的其他二十八国以及整个世界都更进一步认识了新中国。”他作出该评价是因为( D )

A. 中国提出独立自主的外交政策

B. 中国的综合国力显著提升

C. 和平共处五项原则成为共识

D. “求同存异”缓和各方矛盾

D

21. 雅典民主制建立后,为适应这个新体制,富有群体的消费受到一定程度的限制,所有人的住房大小都差不多,法律禁止富人在个人墓葬纪念物的投入上超过“10个人3天的劳动”。材料所述现象主要源于( C )

A. 节俭的风气

B. 薄葬的观念

C. 平等的理念

D. 法治的强化

C

22. 文艺复兴时期的人物画像通常是人物置身于色彩鲜明的建筑物中,或是身临山水风景胜地,背景显示出林立的城堡或连绵的山丘;表现的是发生在可以理解的环境中为人所熟悉的主题。这反映出文艺复兴( A )

A. 关注现实世界

B. 摆脱宗教影响

C. 主张人民主权

D. 注重生态环境

A

23. 英国利物浦凭借优越的地理条件,在18世纪发展成为重要的港口贸易城市。有人曾愤怒地指出:“在这魔鬼似的城市里,每块砖都凝结着非洲人的鲜血。”这主要是因为利物浦( B )

A. 存在严重种族歧视

B. 依靠黑奴贸易兴起

C. 掠夺非洲工业原料

D. 剥削黑人廉价劳力

B

24. 美国独立战争期间,法国积极向大陆军提供军火,后来甚至公开参战,西班牙也随之仿效,荷兰人则通过荷兰西印度公司与美利坚人展开贸易,葡萄牙等国则结成“武装中立同盟”使英国陷入孤立。这些国家上述举动的主要意图在于( C )

A. 坚持民主价值观

B. 维护当时国际体系

C. 冲击英国的霸权

D. 争夺美利坚殖民地

C

25. 法国大革命期间,雅各宾派主张“彻底消灭一切温和派、骗子、野心家和叛徒”,即使是最亲密的革命战友之间的意见分歧,也以送上断头台的方式来解决。据统计,这一时期未经审判而匆忙处死者约有4万人,其中第三等级占到80%以上。据此可知,雅各宾派主政之后的法国迫切需要( B )

B

A. 确立民主共和 B. 稳定政治秩序

C. 传播革命理念 D. 打击守旧势力

26. 下表为日本明治初期部分工业发展情况。据此可知,这一时期日本( A )

时间 行业 发展情况

1868年 工矿业 大量矿山被改为国营,采用新式机械采矿,用以作为民营企业的模范

1870年 制丝业 政府招聘法国技师开办制丝所,以此推动全国普及制丝业

1876年 化学工业 工部省建立硝子(人造水晶)制造所,招聘英国人作为示范工厂技术指导

1879年 棉纺织业 在爱知县和广岛县着手建设国营示范工厂

A. 政府推动工业发展

B. 集中力量发展重工业

C. 国营企业垄断经济

D. 受到西方国家的扶持

A

27. 1931年,印度联合省的佃农与英国殖民当局支持的地主开展斗争时,甘地建议法定佃农交纳半数所欠地租,并强烈反对那些主张“完全”不缴纳地租的观点。这表明甘地( A )

A. 极力避免局势失控

B. 维护殖民剥削体制

C. 站在佃农的对立面

D. 主张国民一致对外

A

28. 1933至1942年间,美国政府设立民间资源保护队,吸收近300万名17岁以上的青年参与植树造林、修筑道路等政府援助的项目,并给予他们每月30美元报酬。政府的举措有助于( A )

A. 缓解社会失业问题

B. 解决企业经济困难

C. 完善社会保障制度

D. 根治生态环境问题

A

29. 联合国大会上,每个国家不管大小都会被赋予同种权利,因此它常常成为发展中国家针对富裕工业国家的鸣冤诉苦的论坛。这表明联合国大会( D )

A. 受发展中国家左右

B. 维护国际和平安全

C. 激化贫富国家矛盾

D. 体现国家平等原则

D

30. 1973年,苏联领导人勃列日涅夫宣布:“在我们看来,冷战结束了。”在此前后,美苏两国通过签署一系列开创性的条约和军备控制协议,使战后一直以来的东西对抗局面得以缓和。这能反映出冷战中( D )

A. 苏联主导美苏关系

B. 美国遏制战略失败

C. 对抗思维已被抛弃

D. 美苏存在一定共识

D

二、 非选择题:本大题共3小题,第31小题16分,第32小题12分,第33小题12分,共40分。

31. 中国历代政府关注人口问题。阅读以下材料,回答问题。(16分)

材料一 战国思想家韩非子论及人口问题时说道,“今人有五子不为多,子又有五子”,这种趋势会使“货财寡”“供养薄”,最终“不免于乱”。而唐太宗时代,政府则规定“男二十女十五未成家者”,州县可以干预婚娶,同时还将人口的增长量作为考核地方官员政绩的指标之一。

——摘编自裴倜等《中国古代的人口思想及其规律》

材料二 中国古代的人口数量变化。

——摘编自王鸿生《中国历史治乱和现代化进程中的人口因素》

材料三 1894年孙中山在《上李鸿章陈救国大计书》中曾说,“今日之中国,已大有人满之患矣,其势已岌岌不可终日”,应当“参行新法”。但在1924年他进行民族主义演讲主张民族自立时,却一改此前“人满为患”的说法,转而大力提倡人口增殖。

——摘编自李道缉《孙中山人口思想刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两种不同的人口主张。(4分)

韩非子主张控制人口;唐朝政府鼓励人口增长。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,在A、B、C中任选一个时段,指出其人口变化的表现并结合具体史实分析其原因。(6分)

【示例】A时段反映西汉中前期人口持续性上升。(2分)原因:西汉初年实行的休养生息政策使经济得到恢复发展;国家大一统有利于社会稳定,带动人口增长;政府主张“以农为本”促进农业发展。(任答2点即可,4分)

(3)根据材料三,指出孙中山不同时期对人口问题的认识,并结合所学知识分析其出发点。(6分)

认识:孙中山早期认为中国人口过多,是社会发展隐患,后期主张人口增殖。(3分)出发点:早期强调危机,是为了推动政府改革,后期是想以庞大的人口作为民族独立的依靠。(3分)

32. 元旦社评作为《人民日报》新年第一篇新闻评论,反映了党和国家思想路线和方针政策,是了解国家工作重心和国际大势的重要载体。(12分)

材料 《人民日报》1949—2019 部分元旦社评标题与关键词。

时间 标题 关键词

1949年 《将革命进行到底》 革命 解放 民主党派 民主专政 政治协商

1959年 《迎接新的更伟大的胜利》 工农并举 以钢为纲 帝国主义 反对保守 破除迷信

1969年 《用毛泽东思想统帅一切》 资产阶级 无产阶级 走资派 统一思想 毛泽东思想

时间 标题 关键词

1979年 《把主要精力集中到生产建设上来》 生产建设 先进技术 社会主义现代化 解放思想 四个现代化

1989年 《同心同德 艰苦奋斗》 经济环境 经济秩序 法制建设 体制改革 实现四化

时间 标题 关键词

1999年 《团结奋斗 创造新业绩》 经济危机 经济全球化 世界多极化 澳门 新中国成立50周年

2009年 《描绘更新更美的图画》 抗震救灾 国民经济 坚定信心 深化改革

时间 标题 关键词

2019年 《创造无愧于伟大新时代的新辉煌》 70 年华诞 小康社会 中国特色社会主义 中国梦

——摘编自《人民日报》元旦社评

根据材料并结合所学知识,选择一个年份的《人民日报》社评展开论述。(12分。要求:明确写出选取的年份及社论标题;围绕社评关键词,从国际国内背景、历史事件、意义、评价等方面进行论述;史实正确,逻辑清晰。)

【示例】年份与社论标题:1959年,《迎接新的更伟大的胜利》。(2分)

论述:1958年,美国实行遏制中国的政策,中美敌对,中苏关系恶化,中国面临的国际环境恶劣。新中国必须坚定不移地反对帝国主义,维护国家安全。国内方面,1958年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线,全国掀起“大跃进”的高潮和人民公社化运动,社论提出“反对保守”。总路线、人民公社化运动反映了中国人民渴望发展的迫切愿望,但急于求成,忽视客观经济规律,给国民经济、社会生产带来了一些问题。(10分)

33. 地图是人类认识世界的产物,其发展和传播的历史能反映不同时期人类文化活动状态以及人们对世界的理解。阅读以下材料,回答问题。(12分)

材料一 大约绘制于1300年的赫里福德地图是欧洲中世纪最大的世界地图,其顶端是《圣经》中耶稣复活和审判的场景,世界被分为欧洲人熟悉的欧洲(地图左下方)、亚洲(地图上方)、非洲(地图右下方)三个部分,和中世纪的其他地图一样,以东为上位,中央是圣城耶路撒冷。

——摘编自杰里·布罗顿《十二幅地图中的世界史》

材料二 1507年,德国人马丁·瓦尔德泽米勒绘制了首次以“亚美利加”称呼美洲的世界地图。它的出现意味着一个未知的大陆存在于两个巨大的汪洋——大西洋和太平洋之间,而过去的地理知识局限于欧洲、非洲和亚洲的大陆。

——摘编自徐永清《新大陆舆图故事》

材料三 早期的墨卡托投影可以保持大陆轮廓投影后的角度和形状不变,但放大了高纬度地区发达工业化国家的面积,而忽视了广大位于中低纬度的发展中国家。制图师彼得斯认为墨卡托投影“使我们难以以恰当的政治态度,来对待非工业国家”,于是他在1973年推出了彼得斯投影,把中低纬度地区拉伸扩大,使得观众的目光不自觉地被吸引到这些地区。彼得斯投影地图中大陆的面积不会产生偏差,但轮廓会扭曲变形。该投影一直备受争议,被斥责为彼得斯个人的政治宣言。

(备注:地图投影是利用一定数学法则把地球曲面表面的经、纬线转换到平面上的理论和方法。按照不同的需求进行转换,就产生了各种投影方式。)

——摘编自何光强、宋秀琚《地图投影与全球地缘政治分析:一种空间认知的视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析赫里福德地图呈现相关样态的原因。(4分)

欧洲人活动区域较小;受基督教的影响;中世纪传统制图习惯的影响;科学知识、技术的限制。(任答2点即可,4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马丁·瓦尔德泽米勒绘制的世界地图所带来的影响。(4分)

促进了欧洲民众对世界地理的认知,推动了新航路开辟,世界各地交往的深入发展。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,评价彼得斯调整墨卡托投影的行为。(4分)

有助于引导世界关注发展中国家,但并未消除政治观念对地理制图的影响。(4分)

同课章节目录