统编版语文八年级下册 第五单元过关检测卷 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册 第五单元过关检测卷 课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 509.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-08 12:39:29 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第五单元过关检测卷

(时间:120分钟 满分:120分)

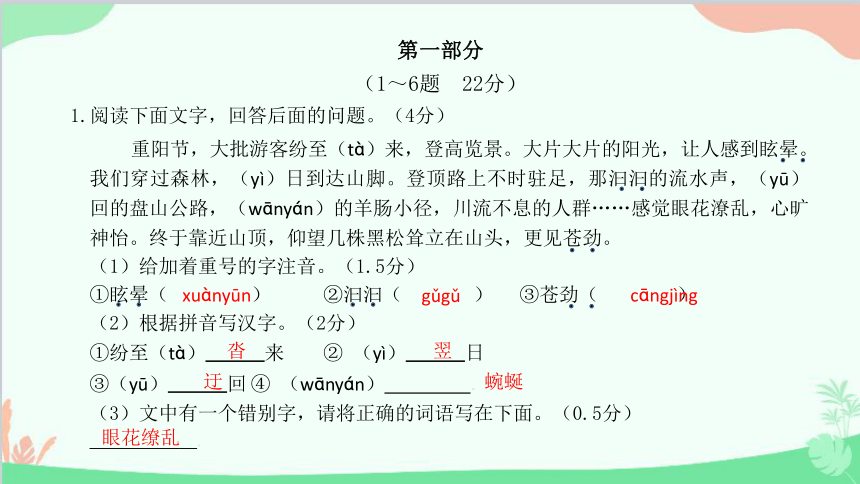

重阳节,大批游客纷至(tà)来,登高览景。大片大片的阳光,让人感到眩晕。我们穿过森林,(yì)日到达山脚。登顶路上不时驻足,那汩汩的流水声,(yū)回的盘山公路,(wānyán)的羊肠小径,川流不息的人群……感觉眼花潦乱,心旷神怡。终于靠近山顶,仰望几株黑松耸立在山头,更见苍劲。

(1)给加着重号的字注音。(1.5分)

①眩晕( ) ②汩汩( ) ③苍劲( )

(2)根据拼音写汉字。(2分)

①纷至(tà) 来 ② (yì) 日

③(yū) 回 ④ (wānyán) .

(3)文中有一个错别字,请将正确的词语写在下面。(0.5分)

.

第一部分

(1~6题 22分)

1.阅读下面文字,回答后面的问题。(4分)

xuànyūn

gǔgǔ

cāngjìng

沓

翌

迂

蜿蜒

眼花缭乱

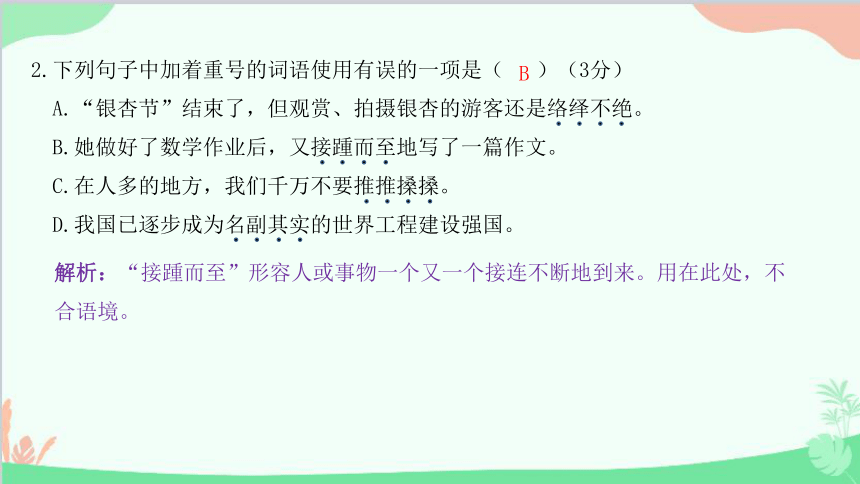

2.下列句子中加着重号的词语使用有误的一项是( )(3分)

A.“银杏节”结束了,但观赏、拍摄银杏的游客还是络绎不绝。

B.她做好了数学作业后,又接踵而至地写了一篇作文。

C.在人多的地方,我们千万不要推推搡搡。

D.我国已逐步成为名副其实的世界工程建设强国。

解析:“接踵而至”形容人或事物一个又一个接连不断地到来。用在此处,不合语境。

B

3.下面一段话有两处语病,请找出来并写出修改意见。(2分)

①随着全民健身事业的大力推进,令越来越多的科学技术手段应用到体育

产业中。②花样翻新的运动软件,为健身者量身定制健身计划。③这些软件通

过视频等方式传承健身技能,为人们健身提供了便利。

答案示例:①句中缺少主语,删去“随着”或“令”; ③句中“传承”与“技能”搭配不当,应该将“传承”改为“传授”或“教授”。(每处1分)

这一次来到黄山北海,早晨天还没有亮,就有人跑着、吵着去看日出。我一骨碌爬起来,在凌晨的薄暗中摸索着爬上曙光亭,那里已经是黑压压的一团人。我挤在后面,同大家一样向着东方翘首仰望。天是晴的。但在东方的日出处,却有一线烟云 。

①一转眼间,它就涌了出来,顶端是深紫色,中间一段深红,下端一大段深黄。

②然而立刻就霞光万道,白云为霞光所照,成了金色,宛如万朵金莲飘悬空中。

③最初只显得比别处稍亮一点而已。

④须臾,彩云渐红,朝日露出了月牙似的一点。

A.①④③② B.②③④① C.③④①② D.④②①③

4.将下列句子组成语意连贯的一段话,排列最恰当的一项是( )(3分)

解析:做这类题目,要抓关键词,抓中心句,利用句与句之间的连接词去逐句推敲。这个文段讲的是看日出的情景。“比别处稍亮一点而已”与前面的“一线烟云”联系紧密,③为第一句;④写出了随着时间推移太阳的变化,应为第二句;①写的是太阳全部出来的过程,②是对日出后周围霞光的描写。正确的语序应为③④①②。

C

A.《壶口瀑布》中作者分别在雨季和枯水季两次前往壶口瀑布,看到了不同的景象,并

得出了人要经历磨难,才会铸就自己的伟大性格的深刻理解。

B.《在长江源头各拉丹冬》中作者随电影摄制组爬上砾石堆,走过草坝子,在冰塔林的

砾石堆上欣赏各拉丹冬的整体美景,然后从砾石堆上下来,沿冰河接近冰山。作者虽

不幸在冰河上摔伤,却依然坚持,精神可嘉。

C.《登勃朗峰》的作者马克·吐温是美国著名作家,幽默讽刺是他的写作特点,代表作

有《汤姆·索亚历险记》等。

D.写游记时,应重点交代游踪,通过游踪记述游览的经过,景物和感受可略写。

5.下列有关文学常识和文章内容的分析有误的一项是( )(3分)

解析:游记主要包含两方面的内容:一是交代游踪,记述游览的经过;二是描写景物,抒发感受。后者是写作的重点,须详写, 前者则宜略写。

D

6.某中学近日要开展一次以“走进大自然”为主题的综合性学习活动,请你参加。(7分)

(1)【活动一:诗词·自然】班级要设计出版一期以“诗词中的大自然”为主题的板报,要求分专题搜集材料。你需要负责的是提供有关“菊”与“春”的诗词各两句。(2分)

示例:

树:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。/泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

雨:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。/七八个星天外,两三点雨山前。

菊:_______________________________.

春:_______________________________.

(2)【活动二:奇观·自然】班级征集有关大自然奇观的图片与文字说明材料,做成一面“自然奇观墙”。下面的材料是小明同学搜集的,请你结合下面的材料及图片,补全下面的对联,作为图片标题。(2分)

【材料】胡杨生下来一千年不死,死了后一千年不倒,倒下去一千年不朽。这不是神话。胡杨,你顽强地在沙漠中生长,任凭那呼啸的天风怎样吹打,你依然昂扬挺立,你把那天风看成是生命之歌,那天风日日雕刻,你却日日丰盈、漫漫积累,使你的躯干枝叶更加刚毅,使你的身躯更加挺立,使你时时处处流淌着坚韧与刚强,使你被誉为伫立千年不倒的佳话。

上联:枝枝挺拔面朝天 下联: .

(3)【活动三:旅游·自然】班级要开展一次“野三坡美美畅游”小导游训练活动。下面是你所在的小组搜集的关于野三坡的材料,请你为其拟一则生动的导游词。(3分)

野三坡:地处北京西部,河北省西北部,保定市涞水县境内,是中国北方著名的旅游胜地。它以“雄、险、奇、幽”的自然景观和古老的历史文物享有“世外桃源”之美誉。野三坡是中国北方极为罕见的融雄山碧水、奇峡怪泉、文物古迹、名树古禅于一身的风景名胜区。野三坡的山水每一分都显露着大自然的青睐和天地之间的和谐,且不论那保护完好的70余科2 000余种植物资源,更有数百种或大或小,或静或闹的动物穿梭于山林中,飞翔于峰峦间。在这里,你可以深切地体会到人与自然的亲密无间。

(1)【活动一:诗词·自然】班级要设计出版一期以“诗词中的大自然”为主题的板报,要求分专题搜集材料。你需要负责的是提供有关“菊”与“春”的诗词各两句。(2分)

示例:

树:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。/泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

雨:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。/七八个星天外,两三点雨山前。

菊: .

春: .

采菊东篱下,悠然见南山。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

【材料】胡杨生下来一千年不死,死了后一千年不倒,倒下去一千年不朽。这不是神话。胡杨,你顽强地在沙漠中生长,任凭那呼啸的天风怎样吹打,你依然昂扬挺立,你把那天风看成是生命之歌,那天风日日雕刻,你却日日丰盈、漫漫积累,使你的躯干枝叶更加刚毅,使你的身躯更加挺立,使你时时处处流淌着坚韧与刚强,使你被誉为伫立千年不倒的佳话。

上联:枝枝挺拔面朝天 下联: .

解析:注意前两个字属于叠词,内容上还要与上联相谐。

漫漫积累叶刚毅(2分)

(2)【活动二:奇观·自然】班级征集有关大自然奇观的图片与文字说明材料,做成一面“自然奇观墙”。下面的材料是小明同学搜集的,请你结合下面的材料及图片,补全下面的对联,作为图片标题。(2分)

(3)【活动三:旅游·自然】班级要开展一次“野三坡美美畅游”小导游训练活动。下面是你所在的小组搜集的关于野三坡的材料,请你为其拟一则生动的导游词。(3分)

野三坡:地处北京西部,河北省西北部,保定市涞水县境内,是中国北方著名的旅游胜地。它以“雄、险、奇、幽”的自然景观和古老的历史文物享有“世外桃源”之美誉。野三坡是中国北方极为罕见的融雄山碧水、奇峡怪泉、文物古迹、名树古禅于一身的风景名胜区。野三坡的山水每一分都显露着大自然的青睐和天地之间的和谐,且不论那保护完好的70余科2 000余种植物资源,更有数百种或大或小,或静或闹的动物穿梭于山林中,飞翔于峰峦间。在这里,你可以深切地体会到人与自然的亲密无间。

解析:要根据景点的特点来写导游词。导游词是引导旅游者进行游览观光的讲解词。要写好导游词,最重要的是掌握丰富的资料,并在此基础上整理加工、去粗存精,进行再创造,编写成具有自己特色的导游词。此题要注意抓住景点的独特之处来写。用语要生动形象,且要有一定的感召力,这样才能吸引游客。

答案示例:游客们,大家好!今天我们要去的地方是野三坡。这里有“雄、险、奇、幽”的自然景观和古老的历史文物,是中国北方著名的旅游胜地,这里有“世外桃源”之美誉。在这里,有数百种动物穿梭于山林中,飞翔于峰峦间,你可以零距离与大自然接触。怎么样?让我们快些出发吧!(3分,意对即可)

第二部分

(7~21题 48分)

一、(20-21·保定高阳期末)阅读《蒹葭》,回答7~8题。(5分)

蒹 葭

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

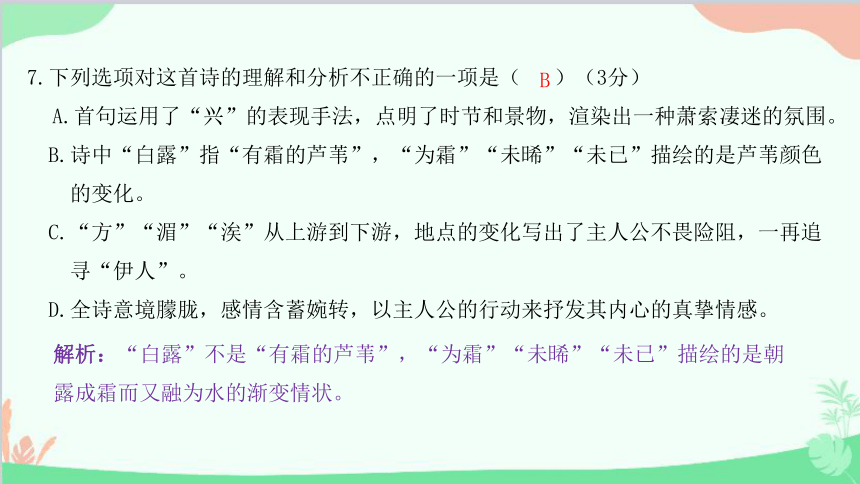

7.下列选项对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A.首句运用了“兴”的表现手法,点明了时节和景物,渲染出一种萧索凄迷的氛围。

B.诗中“白露”指“有霜的芦苇”,“为霜”“未晞”“未已”描绘的是芦苇颜色的变化。

C.“方”“湄”“涘”从上游到下游,地点的变化写出了主人公不畏险阻,一再追寻“伊人”。

D.全诗意境朦胧,感情含蓄婉转,以主人公的行动来抒发其内心的真挚情感。

8.请你用自己的话说说诗中画线句子的意思。(2分)

7.下列选项对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A.首句运用了“兴”的表现手法,点明了时节和景物,渲染出一种萧索凄迷的氛围。

B.诗中“白露”指“有霜的芦苇”,“为霜”“未晞”“未已”描绘的是芦苇颜色

的变化。

C.“方”“湄”“涘”从上游到下游,地点的变化写出了主人公不畏险阻,一再追

寻“伊人”。

D.全诗意境朦胧,感情含蓄婉转,以主人公的行动来抒发其内心的真挚情感。

解析:“白露”不是“有霜的芦苇”,“为霜”“未晞”“未已”描绘的是朝露成霜而又融为水的渐变情状。

B

8.请你用自己的话说说诗中画线句子的意思。(2分)

解析:翻译句子,直译为主,意译为辅,还要带点文采。

答案示例:所念所爱的那个人,在水的另一边。(2分)

所谓伊人,在水一方。

小石潭记

柳宗元

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

⑤同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

二、(2022·重庆A卷中考)阅读下面的文言文,回答9~12题。(13分)

9.下列对句中加着重号的词理解有误的一项是( )(3分)

A.“隔篁竹”中的“篁”,根据其偏旁是“ ”,可推测其意与“竹”相关。

B.“空游无所依”中的“依”,运用组词法,可解释为“依傍”。

C.“不可知其源”中的“源”,以成语“源远流长”来印证,可知其意为“源头”。

D.“隶而从者”中的“从”,通过勾连“择其善者而从之”中的“从”,可理解为“学习”。

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

(2)佁然不动,俶尔远逝。

11.下列对文章的理解与分析正确的一项是( )(3分)

A.文中作者用定点观察的方法来记叙发现小石潭的经过,用移步换景的方法来描写小石潭及周围的景物。

B.本文语言简洁生动,如“蒙络摇缀”一句,连用四个动词,形象地描绘了树枝藤蔓的各种姿态。

C.作者停留潭上,“竹树环合,寂寥无人”的环境,让他感觉闲适宁静。

D.本文写景善用比喻,“斗折蛇行”写岸势,“犬牙差互”写溪身,巧妙而贴切。

12.下面的链接材料表明了对游记写作及游览的一种观点,请简要概括。你是否赞同链接材料中画线部分对

《小石潭记》的分析?请简要评析。(3分)

【链接材料】

古人游记,写尽妙景,不如不写尽为更佳;游尽妙境,不如不游尽为更高。盖写尽游尽,早已

境味索然,不写尽不游尽,便见余兴无穷。篇中遥望潭西南一段,便是不写尽妙景;潭上不久坐一

段,便是不游尽妙境。

(节选自清代孙琮《山晓阁选唐大家柳柳州全集·卷三》)

概括:

评析:

解析:“隶而从者”中的“从”是“跟随”的意思。

D

9.下列对句中加着重号的词理解有误的一项是( )(3分)

A.“隔篁竹”中的“篁”,根据其偏旁是“ ”,可推测其意与“竹”相关。

B.“空游无所依”中的“依”,运用组词法,可解释为“依傍”。

C.“不可知其源”中的“源”,以成语“源远流长”来印证,可知其意为“源头”。

D.“隶而从者”中的“从”,通过勾连“择其善者而从之”中的“从”,可理解为

“学习”。

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

(2)佁然不动,俶尔远逝。

解析:下,名词作状语,向下。尤,格外。清冽,清凉。

答案示例:砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭,潭水格外清凉。(2分。翻译要点:下、尤、清冽。每个要点1分,扣完为止)

解析:“佁然不动”需要补出主语“鱼儿”。佁然,静止不动的样子。俶尔,忽然。逝,游去。

答案示例:(鱼儿)静止不动,忽然间向远处游去。(2分。翻译要点:佁然、俶尔、逝。每个要点1分,扣完为止)

11.下列对文章的理解与分析正确的一项是( )(3分)

A.文中作者用定点观察的方法来记叙发现小石潭的经过,用移步换景的方法来描

写小石潭及周围的景物。

B.本文语言简洁生动,如“蒙络摇缀”一句,连用四个动词,形象地描绘了树枝

藤蔓的各种姿态。

C.作者停留潭上,“竹树环合,寂寥无人”的环境,让他感觉闲适宁静。

D.本文写景善用比喻,“斗折蛇行”写岸势,“犬牙差互”写溪身,巧妙而贴切。

解析:

A.写作方法分析有误,“定点观察”与“移步换景”应交换位置;

C.结合文章写作背景,柳宗元被贬此地,内心落寞,借游览来排解抑郁伤感之情,故“闲适宁静”的情感分析不正确,应把“闲适宁静”改为“孤凄悲凉”;

D.根据“其岸势犬牙差互”一句可以看出,“犬牙差互”写岸势,“斗折蛇行”写溪身。

B

12.下面的链接材料表明了对游记写作及游览的一种观点,请简要概括。你是否赞同链接材料中画线部

分对《小石潭记》的分析?请简要评析。(3分)

【链接材料】

古人游记,写尽妙景,不如不写尽为更佳;游尽妙境,不如不游尽为更高。盖写尽游尽,早已

境味索然,不写尽不游尽,便见余兴无穷。篇中遥望潭西南一段,便是不写尽妙景;潭上不久坐一

段,便是不游尽妙境。

(节选自清代孙琮《山晓阁选唐大家柳柳州全集·卷三》)

概括:

评析:

【链接材料】参考译文:

古人的游记文章,把美好的景色写到了极致,不如不写尽所有的景色更好;把美景全部游览一遍,不如不游遍所有的景色更好。大概是因为写尽了游遍了,就会使人对景物失去了兴趣,不写尽不游遍,就可以让人对此回味无穷。《小石潭记》一文中远望小潭西南一段,就是不把美景写尽(即写景留有余地);小石潭边上不久坐那一段,就是不游遍那里的所有景色。

12.下面的链接材料表明了对游记写作及游览的一种观点,请简要概括。你是否赞同链接材料中画线部

分对《小石潭记》的分析?请简要评析。(3分)

【链接材料】

古人游记,写尽妙景,不如不写尽为更佳;游尽妙境,不如不游尽为更高。盖写尽游尽,早已

境味索然,不写尽不游尽,便见余兴无穷。篇中遥望潭西南一段,便是不写尽妙景;潭上不久坐一

段,便是不游尽妙境。

(节选自清代孙琮《山晓阁选唐大家柳柳州全集·卷三》)

概括:

评析:

解析:阅读时要有自己的理解和感受,本题重在考查分析问题并解决问题的能力,要敢于质疑。解答本题要先表明观点,再结合链接材料阐述理由。

答案示例:概括:不写尽不游尽(或:留白、言已尽而意无穷)。(1分)

评析:赞同、不赞同或部分赞同均可,紧扣文本合理评析。(2分)

示例一:赞同。遥望潭西南一段,所见之景极多,但作者只写了溪身和岸势(或:作者只写了潭西南方向之景,未写其他方向之景),这就是不写尽;(1分)

潭上不久坐一段,作者游了小石潭之后,即无心再游,这就是不游尽。(1分)

示例二:不赞同。遥望潭西南一段,见溪流却不知其源,这应是不游尽;(1分)

潭上不久坐一段,只写了对环境的感受,未写内心的贬谪之愁,这应是不写尽。(1分)

示例三:部分赞同。评析参照示例一、二的答案处理。(观点概括1分;评析2分)

筷子小传

①公筷公勺摆上桌,分餐进食好处多。筷子是中国独创的餐具,迄今至少使用了3 000多年。

②先秦时代,筷子被称为“(jiā)”,战国晚期至汉代开始称为“箸”,到了明代得名“筷”。

③“纣为象箸”的典故说明,在商王纣时,已经有筷子的存在。河南安阳殷墟1005号墓中曾出土6支青铜箸头,可以接柄使用。

④到了明清时期,箸的称呼被“筷子”取代。明陆容在《菽园杂记》中写道:“如舟行讳‘住’、讳‘翻’,以‘箸’为‘快儿’。”意思是说,船家期盼快而安全地到达目的地,因而忌讳说“住(停止)”“翻”等字,故将“箸”称为“快儿”。此名迅速传开,寄托了人们对“行船畅快无阻”的美好愿望。因筷子多用竹木制成。久而久之,后人就给“快”加了个竹字头,称作“筷子”了。

三、(20-21·保定定兴期末)阅读下面的文章,回答13~15题。(8分)

⑤古时筷子的使用很有讲究。宋代朱熹的《童蒙须知》中有言:“凡饮食,举匙必置箸,举箸必置匙。食已,则置匙箸于案。”

⑥筷子也是中华文化的重要载体。它一头圆、一头方,圆象征天,方象征地,这是中国人对自然最朴素的理解。在许多地方,筷子可作为新婚礼物,寓意成双成对。

⑦作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。国潮筷子、古风筷子、卡通筷子,配以富有设计感的包装盒,筷子成了一份实用性与美感兼备的礼物。

⑧走过漫长的岁月,如今我们使用的筷子花样繁多。就材质而言,除常见的竹筷子,还有木筷子、银筷子、瓷筷子、不锈钢筷子、塑料筷子。就造型而言,有素雅的原木筷,还有彩漆、雕花筷子以及多种材质镶拼而成的筷子。

⑨为适应人们对健康生活的需求,一次性筷子应运而生,不同颜色的筷子则适合家族成员间区分使用。一种配有筷子及勺子的便携餐盒既环保又卫生,深受年轻人喜爱。为推广分餐制,写有“公筷”的筷子正被越来越多的餐馆接受。

⑩小小筷子关联着社会的文明健康。多一双公筷,多一分安心。

13.请结合文章内容,概括筷子的主要特点。(3分)

14.第⑥段和第⑦段能不能颠倒顺序?请你说明理由。(3分)

15.请从说明文语言特点的角度,解析标题《筷子小传》的好处。(2分)

13.请结合文章内容,概括筷子的主要特点。(3分)

解析:由“筷子是中国独创的餐具,迄今至少使用了3 000多年”可概括为:中国独创,历史悠久。由“此名迅速传开,寄托了人们对‘行船畅快无阻’的美好愿望”可概括为:寄托美好愿望。由“古时筷子的使用很有讲究”可概括为:使用有讲究。由“筷子也是中华文化的重要载体”“作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源”可概括为:是中华文化的重要载体,具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。由“走过漫长的岁月,如今我们使用的筷子花样繁多”可概括为:花样繁多。由“小小筷子关联着社会的文明健康”可概括为:关联着社会的文明健康。

答案示例:①中国独创,历史悠久;②寄托美好愿望;③使用有讲究;④是中华文化的重要载体,具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源;⑤花样繁多;⑥关联着社会的文明健康。(答对3点即可,每点1分,共3分)

14.第⑥段和第⑦段能不能颠倒顺序?请你说明理由。(3分)

解析:要从两段间存在的逻辑关系的角度进行分析。第⑥段写的是“筷子也是中华文化的重要载体”,第⑦段写筷子因具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。两段间是递进关系,因此不能调换顺序。

答案示例:不能颠倒顺序。(1分)因为两段间是递进关系,第⑥段写筷子是中华文化的重要载体,第⑦段在此基础上写筷子常成为文创产品的灵感来源。(2分)

⑥筷子也是中华文化的重要载体。它一头圆、一头方,圆象征天,方象征地,这是中国人对自然最朴素的理解。在许多地方,筷子可作为新婚礼物,寓意成双成对。

⑦作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。国潮筷子、古风筷子、卡通筷子,配以富有设计感的包装盒,筷子成了一份实用性与美感兼备的礼物。

15.请从说明文语言特点的角度,解析标题《筷子小传》的好处。(2分)

解析:说明文的语言特点有准确平实和生动活泼两类。为筷子作传,是将筷子拟人化了,有生动、幽默的表达效果,指出了文章的说明对象,能吸引读者的阅读兴趣。

答案示例:标题将筷子拟人化,生动、幽默地指出文章的说明对象,吸引读者的阅读兴趣。(2分,意思对即可)

四、(2022·吉林中考)阅读下面文章,回答16~19题。(16分)

像雪山一样高峻

马 力

①长江,从青藏高原南下,流入横断山区,在玉龙纳西族自治县境,忽然被峭绝的山崖拦阻,猛地掉头,折向东北。急转之际,江身旋出一个宽展的弧形,缎带般缠绕着山脚的繁茂林麓、平缓的冲积河谷。“万里长江第一湾”,是人们给它的命名。

②这段大江,叫金沙江。水色净蓝,不见沙金的灿黄。眼底的莹澈江流,正与明翠的群峰相映。

③玉龙雪山西麓的石鼓镇,深偎于半月似的江湾。

④水浪激溅的渡口,一座碑——中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑,将人们的视线引向高处。毛主席的题词“英勇奋斗的红军万岁”,镌于坚挺的碑身,像霞光一样明亮。

⑤纪念碑是一棵意志的树,朝蓝天生长着希望。战士心中也有这样的树:主干是信仰,花叶是梦想,迎着太阳升起的方向,挺立着,摇动着,要在解放的天空下歌唱,欢庆人民世纪的诞生。他们坚信,第一缕曙色把寥廓天宇染红的时候,阳光会穿破雨霾风障,将人间照得一派明耀。

⑥勇毅的先驱,高擎理想的火炬,朝着光明疾行。燃烧的炽焰,红透大江之滨。英雄的形象,也永远留在石鼓渡口,勋章般壮美。

⑦此时的我,在雕塑前谛视:一个是红军,一个是船工。他们,眼睛对着眼睛,手握手,心碰心,在怒涛的吼声中立下战斗的誓愿。蓦地,我读懂了目光深处的一切。

⑧八十多年前的暮春,山风裹着峭寒,扑向金沙江畔。红军来了,开进石鼓镇,是贺龙、任弼时、关向应带的队伍——第二、六军团。离开湘鄂川黔苏区开始战略转移后,这支部队穿过乌蒙山区的莽莽深林,踏入云岭山脉的巍巍峦嶂,转战于黔西和滇西北。

⑨薄暮时分,江水在夕照中闪动粼粼波光,渡江先锋团抢占对岸。紧跟着,东起石鼓镇,西至巨甸镇的百里江面上,大部队的夜渡开始了。人们记住了这一天——1936年4月25日。

⑩船橹在江中飞快摇动,满载战士的船只破浪疾进,火把的亮光在漆黑的江天灼灼闪耀,浩荡大江,掀舞着红色的波涛。血液在周身沸腾,全体战士一条心:渡过江去,北上抗日!四天三夜,一万八千名将士登上大江彼岸。摆渡这浩荡人马的,是七条船和几十只木筏。横在征途上的天险,被刚勇的红军征服。长长的江岸上,到处都是报捷的欢腾。

渡江成功,站在金沙江北岸的红六军团军团长萧克望着滔滔江水、熊熊篝火,吟出了战斗诗篇:

盘江三月燧峰飏,铁马西驰调敌忙。

炮火横飞普渡水,红旗直指金沙江。

后闻金鼓诚为虑,前得轻舟喜欲狂。

遥望玉龙舒鳞甲,会师康藏向北方。

这首《北渡金沙江》折射出将军诗人的浪漫情怀。

壮阔的涛声中,穿着草鞋的战士又迈开坚实的步伐,朝着绝险的雅哈雪山攀越。他们像勇敢的苍鹰,扬起强健的翅翼,乘着迅烈的风,高翔于崖壑之上,冲向远天。

踏过万里山川,红二方面军披着征尘,在烽火中一路向北。红旗指处,出现了西北高原的墚峁①沟壑。10月22日,在宁夏西吉县将台堡,队伍与红一方面军会师。陕西吴起镇会师、甘肃会宁会师、宁夏将台堡会师,红一、二、四方面军在与敌人的激斗中,赢得长征的胜利,书写了宏壮的史诗。

长征的奇迹,留下永远的烙印。热血锻造的丰碑,矗立在战斗的途程上。

熔铸红军生命的,是铁一般的信念。这信念,深蕴着中华民族的抗争意志和必胜决心。填海的精卫、追日的夸父、移山的愚公、舞干戚的刑天……远古神话富含的精神基因,植入革命者的生命。他们不是神,却比神具有更坚忍的性格,更强大的力量。这性格,这力量,扭转了乾坤。

这样的战士,为了劳苦同胞的翻身,为了灿如朝花的明天,为了创造崭新的世界,迎向枪弹尖厉的啸声。鲜血和死亡,无法阻止战火中的前进。年轻的生命,那么绚烂地放射着光辉,驱散现实的黑暗。和大山站在一起,他们是最高的峰;和大江流在一处,他们是最急的浪。高峰在天空昂屹,姿态奇伟;急浪在大地激涌,志向宏远。

一座纪念馆,建在傍江的冈峦上。我轻步走着,看着。静态的老照片保留着历史影像,用视觉记忆作无声的讲述。我的眼前耳旁,有咆哮的风,有急骤的雨,有驰逐的云,有砰訇②的迅雷,有闪光的炮火,有弥漫的战烟。情感的狂澜撞击着时间的巨壁,激起的深沉回响,传向苍茫天野。

红军走过的铁索桥——铁虹桥,悬跨河上。铁链上的木板厚实,铺得平,日光照来,桥面一片白亮。缠着头帕的乡人,挑担背篓,足音落在桥上,又叫流水声掩去。随身闪过的团团鲜翠、簇簇金黄,恰是秋日里的好颜色。田间农事、市集生意,他们打理得妙。

天风吹荡,阵阵江流声朝前方响去,犹如茶马古道上的铃音那般悠远。

远处,一幅宏阔的画卷在我的心目铺展:奇峻的雪峰,遥入云天。

(选自《光明日报》2021年6月27日第12版,有删改)

.

①峁(mǎo):我国西北地区称顶部浑圆、斜坡较陡的黄土小丘为峁。②訇(hōng):拟声词,形容大声。

16.阅读选文,填写下面表格。(4分)

17.统观全文,①②自然段有什么作用?(4分)

18.选文 自然段描写现在石鼓镇人们幸福美好生活的用意是什么?(4分)

19.将文题改为“参观石鼓镇纪念馆”好不好?请结合选文内容简要分析。(4分)

画面 感受

(1) 感受到它明亮,生长着希望

(2) 感受到军民情深,彼此信任,相互鼓励

萧克将军望着江水、篝火吟诗的画面 (3)

红军战士穿着草鞋攀越雅哈雪山的画面 (4)

16.阅读选文,填写下面表格。(4分)

画面 感受

(1) 感受到它明亮,生长着希望

(2) 感受到军民情深,彼此信任,相互鼓励

萧克将军望着江水、篝火吟诗的画面 (3)

红军战士穿着草鞋攀越雅哈雪山的画面 (4)

解析:(1)根据第④自然段中“一座碑——中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑,将人们的视线引向高处。毛主席的题词‘英勇奋斗的红军万岁’,镌于坚挺的碑身,像霞光一样明亮”可得:中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑碑身的画面。(2)根据第⑦自然段中“此时的我,在雕塑前谛视:一个是红军,一个是船工。他们,眼睛对着眼睛,手握手,心碰心,在怒涛的吼声中立下战斗的誓愿”可得:雕塑上红军与船工相望的画面。(3)根据第 自然段中“这首《北渡金沙江》折射出将军诗人的浪漫情怀”可得:感受到将军诗人的浪漫情怀。(4)根据第 自然段中“他们像勇敢的苍鹰,扬起强健的翅翼,乘着迅烈的风,高翔于崖壑之上,冲向远天”可得:感受到红军战士像苍鹰一般勇敢无畏的精神。

中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑碑身的画面或“长征渡江纪念碑碑身的画面”或“纪念碑碑身的画面”或“纪念碑题词画面”

雕塑上红军与船工相望的画面或“雕塑画面”

感受到将军诗人的浪漫情怀或“感受到革命者的浪漫情怀”或“感受到将军的浪漫情怀”

感受到红军战士像苍鹰一般勇敢无畏的精神或“感受到红军的勇敢、坚强和向困难挑战的决心和毅力”

解析:文章前两段介绍了金沙江的地理位置,交代了触发作者感悟的背景。首段中的“忽然被峭绝的山崖拦阻,猛地掉头,折向东北。急转之际,江身旋出一个宽展的弧形”描绘了长江水势的凶猛、雪山的峭绝,从而烘托了战争时期红军强渡金沙江的英勇无畏的精神,表达了作者的崇敬之情。联系第③自然段中“玉龙雪山西麓的石鼓镇,深偎于半月似的江湾”和后文作者参观石鼓镇纪念馆生发出感悟的情节可知,①②两自然段还有引出后文作者参观石鼓镇及石鼓镇纪念馆,进而引出红军强渡金沙江等历史事件的回忆,以及为表现红军战士英勇无畏的精神和势不可当的革命气势做铺垫的作用。

答案示例:交代背景;通过描绘长江水势的凶猛、雪山的峭绝,烘托红军战士不怕困难、英勇无畏的伟大精神;引出下文(或“引出石鼓镇及石鼓镇纪念馆,进而引出红军渡江等历史的回忆”);为后文表现红军战士英勇无畏的精神和势不可当的革命气势做铺垫。(4分,答出两点,意思对即可)

17.统观全文,①②自然段有什么作用?(4分)

18.选文 自然段描写现在石鼓镇人们幸福美好生活的用意是什么?(4分)

解析:联系第⑤自然段中“他们坚信,第一缕曙色把寥廓天宇染红的时候,阳光会穿破雨霾风障,将人间照得一派明耀”可知,第 自然段描写的现在石鼓镇人们幸福美好的生活,正是当初那些烈士们坚信一定会实现的生活场景。过去的“雨霾风障”与如今的“一派明耀”形成了鲜明的对比,如今的幸福生活,正是当初红军战士们排除万难,舍生忘死,取得了长征的胜利,进而取得了全面抗战和解放战争的胜利所带来的,从而突出了长征胜利的意义。另外,描写现在石鼓镇人们的幸福生活,也表达了作者的欣喜之情。

答案示例:与⑤自然段内容相照应;通过今昔对比,突显红军长征胜利的意义;表达作者的欣喜之情。(4分,答出两点,意思对即可)

19.将文题改为“参观石鼓镇纪念馆”好不好?请结合选文内容简要分析。(4分)

解析:原题“像雪山一样高峻”,设置了悬念——什么像雪山一样高峻?内涵丰富,激发了读者的阅读兴趣。联系第 自然段中“壮阔的涛声中,穿着草鞋的战士又迈开坚实的步伐,朝着绝险的雅哈雪山攀越。他们像勇敢的苍鹰,扬起强健的翅翼,乘着迅烈的风,高翔于崖壑之上,冲向远天”和第 自然段中“熔铸红军生命的,是铁一般的信念。这信念,深蕴着中华民族的抗争意志和必胜决心”可知,作者借雪山烘托红军将士高大的形象,赞美了他们顽强的革命意志与不屈的斗争精神。联系第 自然段中“和大山站在一起,他们是最高的峰;和大江流在一处,他们是最急的浪。高峰在天空昂屹,姿态奇伟;急浪在大地激涌,志向宏远”可知,原题“像雪山一样高峻”是说红军将士、长征精神像雪山一样巍峨,一样高峻,一样不可战胜,表达了作者的赞美与崇敬之情。而“参观石鼓镇纪念馆”只是交代了地点与事件,没有原题如此丰富的意蕴,所以不能改。

答案示例:不好。文题“像雪山一样高峻”耐人寻味,设置悬念,吸引读者,能激发读者的阅读兴趣;突显主题(对红军长征精神的赞美);用雪山烘托红军将士高大的形象,高度赞美红军将士坚韧顽强的意志品质,以及不怕牺牲、坚定乐观的革命精神,表达作者的崇敬(敬仰)之情。“参观石鼓镇纪念馆”只交代地点和事件,不能突显主题(对红军长征精神的赞美),不能达到原文文题的表达效果。(共4分。明确观点1分,结合选文内容分析1分,理由2分,原文文题好处答出一点,意思对即可)

20.下列对《钢铁是怎样炼成的》表述错误的一项是( )(3分)

A.就菲金故意弄坏昂贵的美国钻头事件,保尔义正词严,要求开除菲金出共青团。

结果是菲金被开除,保尔被吸收到团委会来,担任政治教育部长。

B.保尔下定决心改掉坏习惯:抽烟和喝酒。

C.全俄代表大会,丽达与保尔重见。错过了曾经的可能美好,丽达赠给保尔两本

日记和书信。

D.保尔和达雅搬到莫斯科,保尔住院做了一个手术,后离开医院开始写小说《暴

风雨所诞生的》,三章原稿寄出征求意见,但寄回途中却丢失了。

21.在海滨公园,保尔准备自杀的原因是什么?(3分)

五、(20-21廊坊四中第二次阶段检测)根据你对《钢铁是怎样炼成的》的阅读积累,

回答20~21题。(6分)

20.下列对《钢铁是怎样炼成的》表述错误的一项是( )(3分)

A.就菲金故意弄坏昂贵的美国钻头事件,保尔义正词严,要求开除菲金出共青团。

结果是菲金被开除,保尔被吸收到团委会来,担任政治教育部长。

B.保尔下定决心改掉坏习惯:抽烟和喝酒。

C.全俄代表大会,丽达与保尔重见。错过了曾经的可能美好,丽达赠给保尔两本

日记和书信。

D.保尔和达雅搬到莫斯科,保尔住院做了一个手术,后离开医院开始写小说《暴

风雨所诞生的》,三章原稿寄出征求意见,但寄回途中却丢失了。

解析:保尔下定决心改掉坏习惯:抽烟和骂人。

B

答案示例:保尔身体受了重伤,永远没有归队的希望了。失去了最宝贵的东西——战斗的能力,保尔自认为没有活着的价值了。(3分)

21.在海滨公园,保尔准备自杀的原因是什么?(3分)

通过对本单元文章的学习,我们感受到了勃朗峰的奇美和各拉丹冬的壮美,也体会到了壶口瀑布的磅礴和丽江的细腻……这不一样的美一定也会引起你的共鸣,让你想到你曾经去过的一些地方的美,请你回忆你曾经去过的一处美景,写一篇游记。

要求:(1)题目自拟;(2)诗歌除外,文体不限;(3)不少于500字。

第三部分

(22题 50分)

22.作文。(50分)

写游记,要注意写景状物的顺序,写出游览的感受。具体写作时,还要注意根据观察角度合理安排层次,做到详略得当。

写作指导:

黄山之旅

“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”早已听说黄山的美,今夏有幸去欣赏这天下奇山,我自然高兴。

来到黄山脚下,抬头仰望,那一座座蜿蜒起伏的山,就像一条条盘卧的巨龙;一座座挺拔耸立的峰峦,宛如一个个插破云霄的巨人。端详黄山,秀峰峙立,但少许地方又危崖突兀,幽壑横纵,真可谓奇险合一。

刚走上直通山顶的羊肠小道,我便看见路两边竹影婆娑,微风吹来,飒飒作响。在这幽静的竹林里,呼吸着来自自然的气息,不亦乐乎?穿过竹林,来到半山腰,一块巨石赫然映入眼帘,更奇的是,一株松树斜着从它上方探出,犹如一个老者在用手指引方向,引导人们不断前进。这,便是举世闻名的巧石怪松——仙人指路。

例文:

不知走了多少里路,我只觉得疲惫至极,全身发酸。这时,突然听见哗哗的流水之声,循声看去,只见一挂瀑布飞流直下,如一条素洁的白练落入池底,溅起阵阵水花。看见如此秀美之景,我的疲惫顿时烟消云散,不禁轻声吟诵道:“明月松间照,清泉石上流。”这里虽然没有明月,我却觉得意境十分恰当。

功夫不负有心人,经过四个小时的攀爬,我终于到达了山顶——光明顶。站在这一座高山之上,远远地眺望,风景一览无遗,我忽然想起杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的诗句了。

来到光明顶平天矼西端,只见一块巨石矗立在平台之上,似乎从天外飞来,这便是黄山之宝“飞来石”。只是,这巨石矗立在高耸的峰顶,山顶又不时有风袭来,让人不免担心这巨石会被吹倒、吹飞。黄山的巧石众多,活灵活现,无论是猴子观海还是老人谈心,它们都有独特的韵味,引来无数游客观览,更不用说这黄山之宝了。

这便是气势雄伟、别有韵味的黄山!

第五单元过关检测卷

(时间:120分钟 满分:120分)

重阳节,大批游客纷至(tà)来,登高览景。大片大片的阳光,让人感到眩晕。我们穿过森林,(yì)日到达山脚。登顶路上不时驻足,那汩汩的流水声,(yū)回的盘山公路,(wānyán)的羊肠小径,川流不息的人群……感觉眼花潦乱,心旷神怡。终于靠近山顶,仰望几株黑松耸立在山头,更见苍劲。

(1)给加着重号的字注音。(1.5分)

①眩晕( ) ②汩汩( ) ③苍劲( )

(2)根据拼音写汉字。(2分)

①纷至(tà) 来 ② (yì) 日

③(yū) 回 ④ (wānyán) .

(3)文中有一个错别字,请将正确的词语写在下面。(0.5分)

.

第一部分

(1~6题 22分)

1.阅读下面文字,回答后面的问题。(4分)

xuànyūn

gǔgǔ

cāngjìng

沓

翌

迂

蜿蜒

眼花缭乱

2.下列句子中加着重号的词语使用有误的一项是( )(3分)

A.“银杏节”结束了,但观赏、拍摄银杏的游客还是络绎不绝。

B.她做好了数学作业后,又接踵而至地写了一篇作文。

C.在人多的地方,我们千万不要推推搡搡。

D.我国已逐步成为名副其实的世界工程建设强国。

解析:“接踵而至”形容人或事物一个又一个接连不断地到来。用在此处,不合语境。

B

3.下面一段话有两处语病,请找出来并写出修改意见。(2分)

①随着全民健身事业的大力推进,令越来越多的科学技术手段应用到体育

产业中。②花样翻新的运动软件,为健身者量身定制健身计划。③这些软件通

过视频等方式传承健身技能,为人们健身提供了便利。

答案示例:①句中缺少主语,删去“随着”或“令”; ③句中“传承”与“技能”搭配不当,应该将“传承”改为“传授”或“教授”。(每处1分)

这一次来到黄山北海,早晨天还没有亮,就有人跑着、吵着去看日出。我一骨碌爬起来,在凌晨的薄暗中摸索着爬上曙光亭,那里已经是黑压压的一团人。我挤在后面,同大家一样向着东方翘首仰望。天是晴的。但在东方的日出处,却有一线烟云 。

①一转眼间,它就涌了出来,顶端是深紫色,中间一段深红,下端一大段深黄。

②然而立刻就霞光万道,白云为霞光所照,成了金色,宛如万朵金莲飘悬空中。

③最初只显得比别处稍亮一点而已。

④须臾,彩云渐红,朝日露出了月牙似的一点。

A.①④③② B.②③④① C.③④①② D.④②①③

4.将下列句子组成语意连贯的一段话,排列最恰当的一项是( )(3分)

解析:做这类题目,要抓关键词,抓中心句,利用句与句之间的连接词去逐句推敲。这个文段讲的是看日出的情景。“比别处稍亮一点而已”与前面的“一线烟云”联系紧密,③为第一句;④写出了随着时间推移太阳的变化,应为第二句;①写的是太阳全部出来的过程,②是对日出后周围霞光的描写。正确的语序应为③④①②。

C

A.《壶口瀑布》中作者分别在雨季和枯水季两次前往壶口瀑布,看到了不同的景象,并

得出了人要经历磨难,才会铸就自己的伟大性格的深刻理解。

B.《在长江源头各拉丹冬》中作者随电影摄制组爬上砾石堆,走过草坝子,在冰塔林的

砾石堆上欣赏各拉丹冬的整体美景,然后从砾石堆上下来,沿冰河接近冰山。作者虽

不幸在冰河上摔伤,却依然坚持,精神可嘉。

C.《登勃朗峰》的作者马克·吐温是美国著名作家,幽默讽刺是他的写作特点,代表作

有《汤姆·索亚历险记》等。

D.写游记时,应重点交代游踪,通过游踪记述游览的经过,景物和感受可略写。

5.下列有关文学常识和文章内容的分析有误的一项是( )(3分)

解析:游记主要包含两方面的内容:一是交代游踪,记述游览的经过;二是描写景物,抒发感受。后者是写作的重点,须详写, 前者则宜略写。

D

6.某中学近日要开展一次以“走进大自然”为主题的综合性学习活动,请你参加。(7分)

(1)【活动一:诗词·自然】班级要设计出版一期以“诗词中的大自然”为主题的板报,要求分专题搜集材料。你需要负责的是提供有关“菊”与“春”的诗词各两句。(2分)

示例:

树:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。/泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

雨:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。/七八个星天外,两三点雨山前。

菊:_______________________________.

春:_______________________________.

(2)【活动二:奇观·自然】班级征集有关大自然奇观的图片与文字说明材料,做成一面“自然奇观墙”。下面的材料是小明同学搜集的,请你结合下面的材料及图片,补全下面的对联,作为图片标题。(2分)

【材料】胡杨生下来一千年不死,死了后一千年不倒,倒下去一千年不朽。这不是神话。胡杨,你顽强地在沙漠中生长,任凭那呼啸的天风怎样吹打,你依然昂扬挺立,你把那天风看成是生命之歌,那天风日日雕刻,你却日日丰盈、漫漫积累,使你的躯干枝叶更加刚毅,使你的身躯更加挺立,使你时时处处流淌着坚韧与刚强,使你被誉为伫立千年不倒的佳话。

上联:枝枝挺拔面朝天 下联: .

(3)【活动三:旅游·自然】班级要开展一次“野三坡美美畅游”小导游训练活动。下面是你所在的小组搜集的关于野三坡的材料,请你为其拟一则生动的导游词。(3分)

野三坡:地处北京西部,河北省西北部,保定市涞水县境内,是中国北方著名的旅游胜地。它以“雄、险、奇、幽”的自然景观和古老的历史文物享有“世外桃源”之美誉。野三坡是中国北方极为罕见的融雄山碧水、奇峡怪泉、文物古迹、名树古禅于一身的风景名胜区。野三坡的山水每一分都显露着大自然的青睐和天地之间的和谐,且不论那保护完好的70余科2 000余种植物资源,更有数百种或大或小,或静或闹的动物穿梭于山林中,飞翔于峰峦间。在这里,你可以深切地体会到人与自然的亲密无间。

(1)【活动一:诗词·自然】班级要设计出版一期以“诗词中的大自然”为主题的板报,要求分专题搜集材料。你需要负责的是提供有关“菊”与“春”的诗词各两句。(2分)

示例:

树:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。/泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

雨:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。/七八个星天外,两三点雨山前。

菊: .

春: .

采菊东篱下,悠然见南山。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

【材料】胡杨生下来一千年不死,死了后一千年不倒,倒下去一千年不朽。这不是神话。胡杨,你顽强地在沙漠中生长,任凭那呼啸的天风怎样吹打,你依然昂扬挺立,你把那天风看成是生命之歌,那天风日日雕刻,你却日日丰盈、漫漫积累,使你的躯干枝叶更加刚毅,使你的身躯更加挺立,使你时时处处流淌着坚韧与刚强,使你被誉为伫立千年不倒的佳话。

上联:枝枝挺拔面朝天 下联: .

解析:注意前两个字属于叠词,内容上还要与上联相谐。

漫漫积累叶刚毅(2分)

(2)【活动二:奇观·自然】班级征集有关大自然奇观的图片与文字说明材料,做成一面“自然奇观墙”。下面的材料是小明同学搜集的,请你结合下面的材料及图片,补全下面的对联,作为图片标题。(2分)

(3)【活动三:旅游·自然】班级要开展一次“野三坡美美畅游”小导游训练活动。下面是你所在的小组搜集的关于野三坡的材料,请你为其拟一则生动的导游词。(3分)

野三坡:地处北京西部,河北省西北部,保定市涞水县境内,是中国北方著名的旅游胜地。它以“雄、险、奇、幽”的自然景观和古老的历史文物享有“世外桃源”之美誉。野三坡是中国北方极为罕见的融雄山碧水、奇峡怪泉、文物古迹、名树古禅于一身的风景名胜区。野三坡的山水每一分都显露着大自然的青睐和天地之间的和谐,且不论那保护完好的70余科2 000余种植物资源,更有数百种或大或小,或静或闹的动物穿梭于山林中,飞翔于峰峦间。在这里,你可以深切地体会到人与自然的亲密无间。

解析:要根据景点的特点来写导游词。导游词是引导旅游者进行游览观光的讲解词。要写好导游词,最重要的是掌握丰富的资料,并在此基础上整理加工、去粗存精,进行再创造,编写成具有自己特色的导游词。此题要注意抓住景点的独特之处来写。用语要生动形象,且要有一定的感召力,这样才能吸引游客。

答案示例:游客们,大家好!今天我们要去的地方是野三坡。这里有“雄、险、奇、幽”的自然景观和古老的历史文物,是中国北方著名的旅游胜地,这里有“世外桃源”之美誉。在这里,有数百种动物穿梭于山林中,飞翔于峰峦间,你可以零距离与大自然接触。怎么样?让我们快些出发吧!(3分,意对即可)

第二部分

(7~21题 48分)

一、(20-21·保定高阳期末)阅读《蒹葭》,回答7~8题。(5分)

蒹 葭

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

7.下列选项对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A.首句运用了“兴”的表现手法,点明了时节和景物,渲染出一种萧索凄迷的氛围。

B.诗中“白露”指“有霜的芦苇”,“为霜”“未晞”“未已”描绘的是芦苇颜色的变化。

C.“方”“湄”“涘”从上游到下游,地点的变化写出了主人公不畏险阻,一再追寻“伊人”。

D.全诗意境朦胧,感情含蓄婉转,以主人公的行动来抒发其内心的真挚情感。

8.请你用自己的话说说诗中画线句子的意思。(2分)

7.下列选项对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A.首句运用了“兴”的表现手法,点明了时节和景物,渲染出一种萧索凄迷的氛围。

B.诗中“白露”指“有霜的芦苇”,“为霜”“未晞”“未已”描绘的是芦苇颜色

的变化。

C.“方”“湄”“涘”从上游到下游,地点的变化写出了主人公不畏险阻,一再追

寻“伊人”。

D.全诗意境朦胧,感情含蓄婉转,以主人公的行动来抒发其内心的真挚情感。

解析:“白露”不是“有霜的芦苇”,“为霜”“未晞”“未已”描绘的是朝露成霜而又融为水的渐变情状。

B

8.请你用自己的话说说诗中画线句子的意思。(2分)

解析:翻译句子,直译为主,意译为辅,还要带点文采。

答案示例:所念所爱的那个人,在水的另一边。(2分)

所谓伊人,在水一方。

小石潭记

柳宗元

①从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

②潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

③潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

④坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

⑤同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

二、(2022·重庆A卷中考)阅读下面的文言文,回答9~12题。(13分)

9.下列对句中加着重号的词理解有误的一项是( )(3分)

A.“隔篁竹”中的“篁”,根据其偏旁是“ ”,可推测其意与“竹”相关。

B.“空游无所依”中的“依”,运用组词法,可解释为“依傍”。

C.“不可知其源”中的“源”,以成语“源远流长”来印证,可知其意为“源头”。

D.“隶而从者”中的“从”,通过勾连“择其善者而从之”中的“从”,可理解为“学习”。

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

(2)佁然不动,俶尔远逝。

11.下列对文章的理解与分析正确的一项是( )(3分)

A.文中作者用定点观察的方法来记叙发现小石潭的经过,用移步换景的方法来描写小石潭及周围的景物。

B.本文语言简洁生动,如“蒙络摇缀”一句,连用四个动词,形象地描绘了树枝藤蔓的各种姿态。

C.作者停留潭上,“竹树环合,寂寥无人”的环境,让他感觉闲适宁静。

D.本文写景善用比喻,“斗折蛇行”写岸势,“犬牙差互”写溪身,巧妙而贴切。

12.下面的链接材料表明了对游记写作及游览的一种观点,请简要概括。你是否赞同链接材料中画线部分对

《小石潭记》的分析?请简要评析。(3分)

【链接材料】

古人游记,写尽妙景,不如不写尽为更佳;游尽妙境,不如不游尽为更高。盖写尽游尽,早已

境味索然,不写尽不游尽,便见余兴无穷。篇中遥望潭西南一段,便是不写尽妙景;潭上不久坐一

段,便是不游尽妙境。

(节选自清代孙琮《山晓阁选唐大家柳柳州全集·卷三》)

概括:

评析:

解析:“隶而从者”中的“从”是“跟随”的意思。

D

9.下列对句中加着重号的词理解有误的一项是( )(3分)

A.“隔篁竹”中的“篁”,根据其偏旁是“ ”,可推测其意与“竹”相关。

B.“空游无所依”中的“依”,运用组词法,可解释为“依傍”。

C.“不可知其源”中的“源”,以成语“源远流长”来印证,可知其意为“源头”。

D.“隶而从者”中的“从”,通过勾连“择其善者而从之”中的“从”,可理解为

“学习”。

10.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

(2)佁然不动,俶尔远逝。

解析:下,名词作状语,向下。尤,格外。清冽,清凉。

答案示例:砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭,潭水格外清凉。(2分。翻译要点:下、尤、清冽。每个要点1分,扣完为止)

解析:“佁然不动”需要补出主语“鱼儿”。佁然,静止不动的样子。俶尔,忽然。逝,游去。

答案示例:(鱼儿)静止不动,忽然间向远处游去。(2分。翻译要点:佁然、俶尔、逝。每个要点1分,扣完为止)

11.下列对文章的理解与分析正确的一项是( )(3分)

A.文中作者用定点观察的方法来记叙发现小石潭的经过,用移步换景的方法来描

写小石潭及周围的景物。

B.本文语言简洁生动,如“蒙络摇缀”一句,连用四个动词,形象地描绘了树枝

藤蔓的各种姿态。

C.作者停留潭上,“竹树环合,寂寥无人”的环境,让他感觉闲适宁静。

D.本文写景善用比喻,“斗折蛇行”写岸势,“犬牙差互”写溪身,巧妙而贴切。

解析:

A.写作方法分析有误,“定点观察”与“移步换景”应交换位置;

C.结合文章写作背景,柳宗元被贬此地,内心落寞,借游览来排解抑郁伤感之情,故“闲适宁静”的情感分析不正确,应把“闲适宁静”改为“孤凄悲凉”;

D.根据“其岸势犬牙差互”一句可以看出,“犬牙差互”写岸势,“斗折蛇行”写溪身。

B

12.下面的链接材料表明了对游记写作及游览的一种观点,请简要概括。你是否赞同链接材料中画线部

分对《小石潭记》的分析?请简要评析。(3分)

【链接材料】

古人游记,写尽妙景,不如不写尽为更佳;游尽妙境,不如不游尽为更高。盖写尽游尽,早已

境味索然,不写尽不游尽,便见余兴无穷。篇中遥望潭西南一段,便是不写尽妙景;潭上不久坐一

段,便是不游尽妙境。

(节选自清代孙琮《山晓阁选唐大家柳柳州全集·卷三》)

概括:

评析:

【链接材料】参考译文:

古人的游记文章,把美好的景色写到了极致,不如不写尽所有的景色更好;把美景全部游览一遍,不如不游遍所有的景色更好。大概是因为写尽了游遍了,就会使人对景物失去了兴趣,不写尽不游遍,就可以让人对此回味无穷。《小石潭记》一文中远望小潭西南一段,就是不把美景写尽(即写景留有余地);小石潭边上不久坐那一段,就是不游遍那里的所有景色。

12.下面的链接材料表明了对游记写作及游览的一种观点,请简要概括。你是否赞同链接材料中画线部

分对《小石潭记》的分析?请简要评析。(3分)

【链接材料】

古人游记,写尽妙景,不如不写尽为更佳;游尽妙境,不如不游尽为更高。盖写尽游尽,早已

境味索然,不写尽不游尽,便见余兴无穷。篇中遥望潭西南一段,便是不写尽妙景;潭上不久坐一

段,便是不游尽妙境。

(节选自清代孙琮《山晓阁选唐大家柳柳州全集·卷三》)

概括:

评析:

解析:阅读时要有自己的理解和感受,本题重在考查分析问题并解决问题的能力,要敢于质疑。解答本题要先表明观点,再结合链接材料阐述理由。

答案示例:概括:不写尽不游尽(或:留白、言已尽而意无穷)。(1分)

评析:赞同、不赞同或部分赞同均可,紧扣文本合理评析。(2分)

示例一:赞同。遥望潭西南一段,所见之景极多,但作者只写了溪身和岸势(或:作者只写了潭西南方向之景,未写其他方向之景),这就是不写尽;(1分)

潭上不久坐一段,作者游了小石潭之后,即无心再游,这就是不游尽。(1分)

示例二:不赞同。遥望潭西南一段,见溪流却不知其源,这应是不游尽;(1分)

潭上不久坐一段,只写了对环境的感受,未写内心的贬谪之愁,这应是不写尽。(1分)

示例三:部分赞同。评析参照示例一、二的答案处理。(观点概括1分;评析2分)

筷子小传

①公筷公勺摆上桌,分餐进食好处多。筷子是中国独创的餐具,迄今至少使用了3 000多年。

②先秦时代,筷子被称为“(jiā)”,战国晚期至汉代开始称为“箸”,到了明代得名“筷”。

③“纣为象箸”的典故说明,在商王纣时,已经有筷子的存在。河南安阳殷墟1005号墓中曾出土6支青铜箸头,可以接柄使用。

④到了明清时期,箸的称呼被“筷子”取代。明陆容在《菽园杂记》中写道:“如舟行讳‘住’、讳‘翻’,以‘箸’为‘快儿’。”意思是说,船家期盼快而安全地到达目的地,因而忌讳说“住(停止)”“翻”等字,故将“箸”称为“快儿”。此名迅速传开,寄托了人们对“行船畅快无阻”的美好愿望。因筷子多用竹木制成。久而久之,后人就给“快”加了个竹字头,称作“筷子”了。

三、(20-21·保定定兴期末)阅读下面的文章,回答13~15题。(8分)

⑤古时筷子的使用很有讲究。宋代朱熹的《童蒙须知》中有言:“凡饮食,举匙必置箸,举箸必置匙。食已,则置匙箸于案。”

⑥筷子也是中华文化的重要载体。它一头圆、一头方,圆象征天,方象征地,这是中国人对自然最朴素的理解。在许多地方,筷子可作为新婚礼物,寓意成双成对。

⑦作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。国潮筷子、古风筷子、卡通筷子,配以富有设计感的包装盒,筷子成了一份实用性与美感兼备的礼物。

⑧走过漫长的岁月,如今我们使用的筷子花样繁多。就材质而言,除常见的竹筷子,还有木筷子、银筷子、瓷筷子、不锈钢筷子、塑料筷子。就造型而言,有素雅的原木筷,还有彩漆、雕花筷子以及多种材质镶拼而成的筷子。

⑨为适应人们对健康生活的需求,一次性筷子应运而生,不同颜色的筷子则适合家族成员间区分使用。一种配有筷子及勺子的便携餐盒既环保又卫生,深受年轻人喜爱。为推广分餐制,写有“公筷”的筷子正被越来越多的餐馆接受。

⑩小小筷子关联着社会的文明健康。多一双公筷,多一分安心。

13.请结合文章内容,概括筷子的主要特点。(3分)

14.第⑥段和第⑦段能不能颠倒顺序?请你说明理由。(3分)

15.请从说明文语言特点的角度,解析标题《筷子小传》的好处。(2分)

13.请结合文章内容,概括筷子的主要特点。(3分)

解析:由“筷子是中国独创的餐具,迄今至少使用了3 000多年”可概括为:中国独创,历史悠久。由“此名迅速传开,寄托了人们对‘行船畅快无阻’的美好愿望”可概括为:寄托美好愿望。由“古时筷子的使用很有讲究”可概括为:使用有讲究。由“筷子也是中华文化的重要载体”“作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源”可概括为:是中华文化的重要载体,具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。由“走过漫长的岁月,如今我们使用的筷子花样繁多”可概括为:花样繁多。由“小小筷子关联着社会的文明健康”可概括为:关联着社会的文明健康。

答案示例:①中国独创,历史悠久;②寄托美好愿望;③使用有讲究;④是中华文化的重要载体,具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源;⑤花样繁多;⑥关联着社会的文明健康。(答对3点即可,每点1分,共3分)

14.第⑥段和第⑦段能不能颠倒顺序?请你说明理由。(3分)

解析:要从两段间存在的逻辑关系的角度进行分析。第⑥段写的是“筷子也是中华文化的重要载体”,第⑦段写筷子因具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。两段间是递进关系,因此不能调换顺序。

答案示例:不能颠倒顺序。(1分)因为两段间是递进关系,第⑥段写筷子是中华文化的重要载体,第⑦段在此基础上写筷子常成为文创产品的灵感来源。(2分)

⑥筷子也是中华文化的重要载体。它一头圆、一头方,圆象征天,方象征地,这是中国人对自然最朴素的理解。在许多地方,筷子可作为新婚礼物,寓意成双成对。

⑦作为传统餐具,筷子具有丰富的文化意蕴,常成为文创产品的灵感来源。国潮筷子、古风筷子、卡通筷子,配以富有设计感的包装盒,筷子成了一份实用性与美感兼备的礼物。

15.请从说明文语言特点的角度,解析标题《筷子小传》的好处。(2分)

解析:说明文的语言特点有准确平实和生动活泼两类。为筷子作传,是将筷子拟人化了,有生动、幽默的表达效果,指出了文章的说明对象,能吸引读者的阅读兴趣。

答案示例:标题将筷子拟人化,生动、幽默地指出文章的说明对象,吸引读者的阅读兴趣。(2分,意思对即可)

四、(2022·吉林中考)阅读下面文章,回答16~19题。(16分)

像雪山一样高峻

马 力

①长江,从青藏高原南下,流入横断山区,在玉龙纳西族自治县境,忽然被峭绝的山崖拦阻,猛地掉头,折向东北。急转之际,江身旋出一个宽展的弧形,缎带般缠绕着山脚的繁茂林麓、平缓的冲积河谷。“万里长江第一湾”,是人们给它的命名。

②这段大江,叫金沙江。水色净蓝,不见沙金的灿黄。眼底的莹澈江流,正与明翠的群峰相映。

③玉龙雪山西麓的石鼓镇,深偎于半月似的江湾。

④水浪激溅的渡口,一座碑——中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑,将人们的视线引向高处。毛主席的题词“英勇奋斗的红军万岁”,镌于坚挺的碑身,像霞光一样明亮。

⑤纪念碑是一棵意志的树,朝蓝天生长着希望。战士心中也有这样的树:主干是信仰,花叶是梦想,迎着太阳升起的方向,挺立着,摇动着,要在解放的天空下歌唱,欢庆人民世纪的诞生。他们坚信,第一缕曙色把寥廓天宇染红的时候,阳光会穿破雨霾风障,将人间照得一派明耀。

⑥勇毅的先驱,高擎理想的火炬,朝着光明疾行。燃烧的炽焰,红透大江之滨。英雄的形象,也永远留在石鼓渡口,勋章般壮美。

⑦此时的我,在雕塑前谛视:一个是红军,一个是船工。他们,眼睛对着眼睛,手握手,心碰心,在怒涛的吼声中立下战斗的誓愿。蓦地,我读懂了目光深处的一切。

⑧八十多年前的暮春,山风裹着峭寒,扑向金沙江畔。红军来了,开进石鼓镇,是贺龙、任弼时、关向应带的队伍——第二、六军团。离开湘鄂川黔苏区开始战略转移后,这支部队穿过乌蒙山区的莽莽深林,踏入云岭山脉的巍巍峦嶂,转战于黔西和滇西北。

⑨薄暮时分,江水在夕照中闪动粼粼波光,渡江先锋团抢占对岸。紧跟着,东起石鼓镇,西至巨甸镇的百里江面上,大部队的夜渡开始了。人们记住了这一天——1936年4月25日。

⑩船橹在江中飞快摇动,满载战士的船只破浪疾进,火把的亮光在漆黑的江天灼灼闪耀,浩荡大江,掀舞着红色的波涛。血液在周身沸腾,全体战士一条心:渡过江去,北上抗日!四天三夜,一万八千名将士登上大江彼岸。摆渡这浩荡人马的,是七条船和几十只木筏。横在征途上的天险,被刚勇的红军征服。长长的江岸上,到处都是报捷的欢腾。

渡江成功,站在金沙江北岸的红六军团军团长萧克望着滔滔江水、熊熊篝火,吟出了战斗诗篇:

盘江三月燧峰飏,铁马西驰调敌忙。

炮火横飞普渡水,红旗直指金沙江。

后闻金鼓诚为虑,前得轻舟喜欲狂。

遥望玉龙舒鳞甲,会师康藏向北方。

这首《北渡金沙江》折射出将军诗人的浪漫情怀。

壮阔的涛声中,穿着草鞋的战士又迈开坚实的步伐,朝着绝险的雅哈雪山攀越。他们像勇敢的苍鹰,扬起强健的翅翼,乘着迅烈的风,高翔于崖壑之上,冲向远天。

踏过万里山川,红二方面军披着征尘,在烽火中一路向北。红旗指处,出现了西北高原的墚峁①沟壑。10月22日,在宁夏西吉县将台堡,队伍与红一方面军会师。陕西吴起镇会师、甘肃会宁会师、宁夏将台堡会师,红一、二、四方面军在与敌人的激斗中,赢得长征的胜利,书写了宏壮的史诗。

长征的奇迹,留下永远的烙印。热血锻造的丰碑,矗立在战斗的途程上。

熔铸红军生命的,是铁一般的信念。这信念,深蕴着中华民族的抗争意志和必胜决心。填海的精卫、追日的夸父、移山的愚公、舞干戚的刑天……远古神话富含的精神基因,植入革命者的生命。他们不是神,却比神具有更坚忍的性格,更强大的力量。这性格,这力量,扭转了乾坤。

这样的战士,为了劳苦同胞的翻身,为了灿如朝花的明天,为了创造崭新的世界,迎向枪弹尖厉的啸声。鲜血和死亡,无法阻止战火中的前进。年轻的生命,那么绚烂地放射着光辉,驱散现实的黑暗。和大山站在一起,他们是最高的峰;和大江流在一处,他们是最急的浪。高峰在天空昂屹,姿态奇伟;急浪在大地激涌,志向宏远。

一座纪念馆,建在傍江的冈峦上。我轻步走着,看着。静态的老照片保留着历史影像,用视觉记忆作无声的讲述。我的眼前耳旁,有咆哮的风,有急骤的雨,有驰逐的云,有砰訇②的迅雷,有闪光的炮火,有弥漫的战烟。情感的狂澜撞击着时间的巨壁,激起的深沉回响,传向苍茫天野。

红军走过的铁索桥——铁虹桥,悬跨河上。铁链上的木板厚实,铺得平,日光照来,桥面一片白亮。缠着头帕的乡人,挑担背篓,足音落在桥上,又叫流水声掩去。随身闪过的团团鲜翠、簇簇金黄,恰是秋日里的好颜色。田间农事、市集生意,他们打理得妙。

天风吹荡,阵阵江流声朝前方响去,犹如茶马古道上的铃音那般悠远。

远处,一幅宏阔的画卷在我的心目铺展:奇峻的雪峰,遥入云天。

(选自《光明日报》2021年6月27日第12版,有删改)

.

①峁(mǎo):我国西北地区称顶部浑圆、斜坡较陡的黄土小丘为峁。②訇(hōng):拟声词,形容大声。

16.阅读选文,填写下面表格。(4分)

17.统观全文,①②自然段有什么作用?(4分)

18.选文 自然段描写现在石鼓镇人们幸福美好生活的用意是什么?(4分)

19.将文题改为“参观石鼓镇纪念馆”好不好?请结合选文内容简要分析。(4分)

画面 感受

(1) 感受到它明亮,生长着希望

(2) 感受到军民情深,彼此信任,相互鼓励

萧克将军望着江水、篝火吟诗的画面 (3)

红军战士穿着草鞋攀越雅哈雪山的画面 (4)

16.阅读选文,填写下面表格。(4分)

画面 感受

(1) 感受到它明亮,生长着希望

(2) 感受到军民情深,彼此信任,相互鼓励

萧克将军望着江水、篝火吟诗的画面 (3)

红军战士穿着草鞋攀越雅哈雪山的画面 (4)

解析:(1)根据第④自然段中“一座碑——中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑,将人们的视线引向高处。毛主席的题词‘英勇奋斗的红军万岁’,镌于坚挺的碑身,像霞光一样明亮”可得:中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑碑身的画面。(2)根据第⑦自然段中“此时的我,在雕塑前谛视:一个是红军,一个是船工。他们,眼睛对着眼睛,手握手,心碰心,在怒涛的吼声中立下战斗的誓愿”可得:雕塑上红军与船工相望的画面。(3)根据第 自然段中“这首《北渡金沙江》折射出将军诗人的浪漫情怀”可得:感受到将军诗人的浪漫情怀。(4)根据第 自然段中“他们像勇敢的苍鹰,扬起强健的翅翼,乘着迅烈的风,高翔于崖壑之上,冲向远天”可得:感受到红军战士像苍鹰一般勇敢无畏的精神。

中国工农红军第二方面军长征渡江纪念碑碑身的画面或“长征渡江纪念碑碑身的画面”或“纪念碑碑身的画面”或“纪念碑题词画面”

雕塑上红军与船工相望的画面或“雕塑画面”

感受到将军诗人的浪漫情怀或“感受到革命者的浪漫情怀”或“感受到将军的浪漫情怀”

感受到红军战士像苍鹰一般勇敢无畏的精神或“感受到红军的勇敢、坚强和向困难挑战的决心和毅力”

解析:文章前两段介绍了金沙江的地理位置,交代了触发作者感悟的背景。首段中的“忽然被峭绝的山崖拦阻,猛地掉头,折向东北。急转之际,江身旋出一个宽展的弧形”描绘了长江水势的凶猛、雪山的峭绝,从而烘托了战争时期红军强渡金沙江的英勇无畏的精神,表达了作者的崇敬之情。联系第③自然段中“玉龙雪山西麓的石鼓镇,深偎于半月似的江湾”和后文作者参观石鼓镇纪念馆生发出感悟的情节可知,①②两自然段还有引出后文作者参观石鼓镇及石鼓镇纪念馆,进而引出红军强渡金沙江等历史事件的回忆,以及为表现红军战士英勇无畏的精神和势不可当的革命气势做铺垫的作用。

答案示例:交代背景;通过描绘长江水势的凶猛、雪山的峭绝,烘托红军战士不怕困难、英勇无畏的伟大精神;引出下文(或“引出石鼓镇及石鼓镇纪念馆,进而引出红军渡江等历史的回忆”);为后文表现红军战士英勇无畏的精神和势不可当的革命气势做铺垫。(4分,答出两点,意思对即可)

17.统观全文,①②自然段有什么作用?(4分)

18.选文 自然段描写现在石鼓镇人们幸福美好生活的用意是什么?(4分)

解析:联系第⑤自然段中“他们坚信,第一缕曙色把寥廓天宇染红的时候,阳光会穿破雨霾风障,将人间照得一派明耀”可知,第 自然段描写的现在石鼓镇人们幸福美好的生活,正是当初那些烈士们坚信一定会实现的生活场景。过去的“雨霾风障”与如今的“一派明耀”形成了鲜明的对比,如今的幸福生活,正是当初红军战士们排除万难,舍生忘死,取得了长征的胜利,进而取得了全面抗战和解放战争的胜利所带来的,从而突出了长征胜利的意义。另外,描写现在石鼓镇人们的幸福生活,也表达了作者的欣喜之情。

答案示例:与⑤自然段内容相照应;通过今昔对比,突显红军长征胜利的意义;表达作者的欣喜之情。(4分,答出两点,意思对即可)

19.将文题改为“参观石鼓镇纪念馆”好不好?请结合选文内容简要分析。(4分)

解析:原题“像雪山一样高峻”,设置了悬念——什么像雪山一样高峻?内涵丰富,激发了读者的阅读兴趣。联系第 自然段中“壮阔的涛声中,穿着草鞋的战士又迈开坚实的步伐,朝着绝险的雅哈雪山攀越。他们像勇敢的苍鹰,扬起强健的翅翼,乘着迅烈的风,高翔于崖壑之上,冲向远天”和第 自然段中“熔铸红军生命的,是铁一般的信念。这信念,深蕴着中华民族的抗争意志和必胜决心”可知,作者借雪山烘托红军将士高大的形象,赞美了他们顽强的革命意志与不屈的斗争精神。联系第 自然段中“和大山站在一起,他们是最高的峰;和大江流在一处,他们是最急的浪。高峰在天空昂屹,姿态奇伟;急浪在大地激涌,志向宏远”可知,原题“像雪山一样高峻”是说红军将士、长征精神像雪山一样巍峨,一样高峻,一样不可战胜,表达了作者的赞美与崇敬之情。而“参观石鼓镇纪念馆”只是交代了地点与事件,没有原题如此丰富的意蕴,所以不能改。

答案示例:不好。文题“像雪山一样高峻”耐人寻味,设置悬念,吸引读者,能激发读者的阅读兴趣;突显主题(对红军长征精神的赞美);用雪山烘托红军将士高大的形象,高度赞美红军将士坚韧顽强的意志品质,以及不怕牺牲、坚定乐观的革命精神,表达作者的崇敬(敬仰)之情。“参观石鼓镇纪念馆”只交代地点和事件,不能突显主题(对红军长征精神的赞美),不能达到原文文题的表达效果。(共4分。明确观点1分,结合选文内容分析1分,理由2分,原文文题好处答出一点,意思对即可)

20.下列对《钢铁是怎样炼成的》表述错误的一项是( )(3分)

A.就菲金故意弄坏昂贵的美国钻头事件,保尔义正词严,要求开除菲金出共青团。

结果是菲金被开除,保尔被吸收到团委会来,担任政治教育部长。

B.保尔下定决心改掉坏习惯:抽烟和喝酒。

C.全俄代表大会,丽达与保尔重见。错过了曾经的可能美好,丽达赠给保尔两本

日记和书信。

D.保尔和达雅搬到莫斯科,保尔住院做了一个手术,后离开医院开始写小说《暴

风雨所诞生的》,三章原稿寄出征求意见,但寄回途中却丢失了。

21.在海滨公园,保尔准备自杀的原因是什么?(3分)

五、(20-21廊坊四中第二次阶段检测)根据你对《钢铁是怎样炼成的》的阅读积累,

回答20~21题。(6分)

20.下列对《钢铁是怎样炼成的》表述错误的一项是( )(3分)

A.就菲金故意弄坏昂贵的美国钻头事件,保尔义正词严,要求开除菲金出共青团。

结果是菲金被开除,保尔被吸收到团委会来,担任政治教育部长。

B.保尔下定决心改掉坏习惯:抽烟和喝酒。

C.全俄代表大会,丽达与保尔重见。错过了曾经的可能美好,丽达赠给保尔两本

日记和书信。

D.保尔和达雅搬到莫斯科,保尔住院做了一个手术,后离开医院开始写小说《暴

风雨所诞生的》,三章原稿寄出征求意见,但寄回途中却丢失了。

解析:保尔下定决心改掉坏习惯:抽烟和骂人。

B

答案示例:保尔身体受了重伤,永远没有归队的希望了。失去了最宝贵的东西——战斗的能力,保尔自认为没有活着的价值了。(3分)

21.在海滨公园,保尔准备自杀的原因是什么?(3分)

通过对本单元文章的学习,我们感受到了勃朗峰的奇美和各拉丹冬的壮美,也体会到了壶口瀑布的磅礴和丽江的细腻……这不一样的美一定也会引起你的共鸣,让你想到你曾经去过的一些地方的美,请你回忆你曾经去过的一处美景,写一篇游记。

要求:(1)题目自拟;(2)诗歌除外,文体不限;(3)不少于500字。

第三部分

(22题 50分)

22.作文。(50分)

写游记,要注意写景状物的顺序,写出游览的感受。具体写作时,还要注意根据观察角度合理安排层次,做到详略得当。

写作指导:

黄山之旅

“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”早已听说黄山的美,今夏有幸去欣赏这天下奇山,我自然高兴。

来到黄山脚下,抬头仰望,那一座座蜿蜒起伏的山,就像一条条盘卧的巨龙;一座座挺拔耸立的峰峦,宛如一个个插破云霄的巨人。端详黄山,秀峰峙立,但少许地方又危崖突兀,幽壑横纵,真可谓奇险合一。

刚走上直通山顶的羊肠小道,我便看见路两边竹影婆娑,微风吹来,飒飒作响。在这幽静的竹林里,呼吸着来自自然的气息,不亦乐乎?穿过竹林,来到半山腰,一块巨石赫然映入眼帘,更奇的是,一株松树斜着从它上方探出,犹如一个老者在用手指引方向,引导人们不断前进。这,便是举世闻名的巧石怪松——仙人指路。

例文:

不知走了多少里路,我只觉得疲惫至极,全身发酸。这时,突然听见哗哗的流水之声,循声看去,只见一挂瀑布飞流直下,如一条素洁的白练落入池底,溅起阵阵水花。看见如此秀美之景,我的疲惫顿时烟消云散,不禁轻声吟诵道:“明月松间照,清泉石上流。”这里虽然没有明月,我却觉得意境十分恰当。

功夫不负有心人,经过四个小时的攀爬,我终于到达了山顶——光明顶。站在这一座高山之上,远远地眺望,风景一览无遗,我忽然想起杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的诗句了。

来到光明顶平天矼西端,只见一块巨石矗立在平台之上,似乎从天外飞来,这便是黄山之宝“飞来石”。只是,这巨石矗立在高耸的峰顶,山顶又不时有风袭来,让人不免担心这巨石会被吹倒、吹飞。黄山的巧石众多,活灵活现,无论是猴子观海还是老人谈心,它们都有独特的韵味,引来无数游客观览,更不用说这黄山之宝了。

这便是气势雄伟、别有韵味的黄山!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读