第六单元 第10课 劝学 师说-高中语文部编版必修上册重难点练习课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第六单元 第10课 劝学 师说-高中语文部编版必修上册重难点练习课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-07 18:32:08 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第六单元

10 劝学 *师说

劝学

03

划重点

集要点

模块

导航

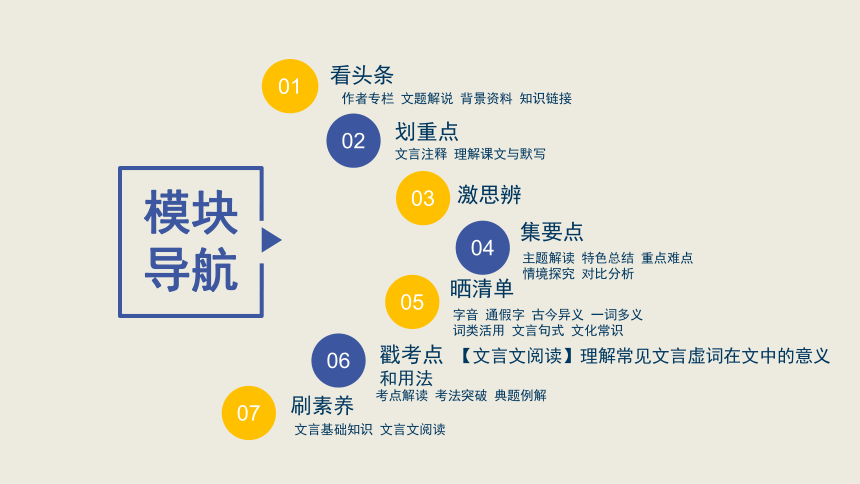

看头条

作者专栏 文题解说 背景资料 知识链接

主题解读 特色总结 重点难点 情境探究

02

01

文言注释 理解课文与默写

*师说

03

划重点

激思辨

模块

导航

看头条

作者专栏 文题解说 背景资料 知识链接

05

06

晒清单

字音 通假字 古今异义 一词多义

词类活用 文言句式 文化常识

戳考点 【文言文阅读】理解常见文言虚词在文中的意义和用法

考点解读 考法突破 典题例解

刷素养

文言基础知识 文言文阅读

02

01

文言注释 理解课文与默写

04

集要点

主题解读 特色总结 重点难点

情境探究 对比分析

07

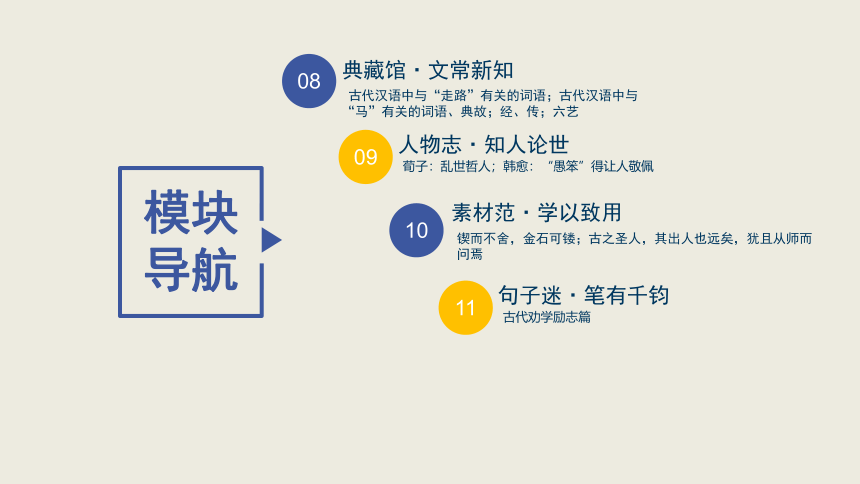

09

10

人物志·知人论世

素材范·学以致用

模块

导航

荀子:乱世哲人;韩愈:“愚笨”得让人敬佩

08

锲而不舍,金石可镂;古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

典藏馆·文常新知

古代汉语中与“走路”有关的词语;古代汉语中与“马”有关的词语、典故;经、传;六艺

11

句子迷·笔有千钧

古代劝学励志篇

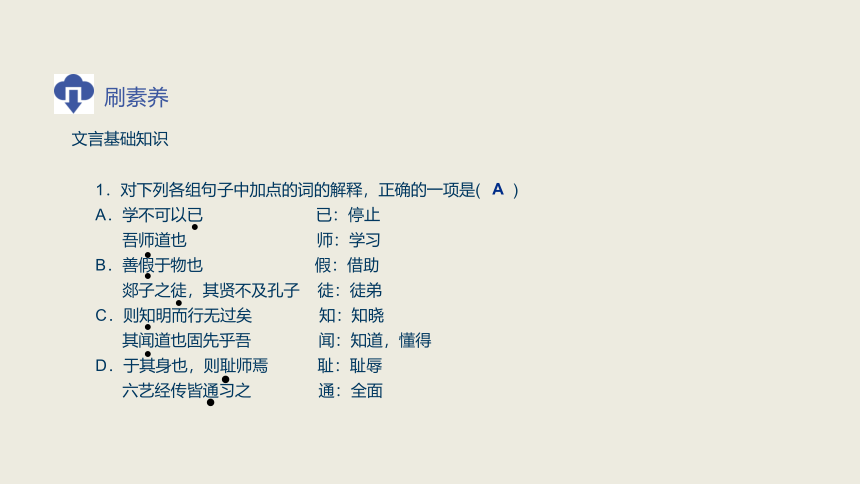

文言基础知识

刷素养

1.对下列各组句子中加点的词的解释,正确的一项是( )

A.学不可以已 已:停止

吾师道也 师:学习

B.善假于物也 假:借助

郯子之徒,其贤不及孔子 徒:徒弟

C.则知明而行无过矣 知:知晓

其闻道也固先乎吾 闻:知道,懂得

D.于其身也,则耻师焉 耻:耻辱

六艺经传皆通习之 通:全面

·

·

A

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。B项,徒:同类的人。C项,知:同“智”,见识。D项,耻:意动用法,以……为耻。

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.积水成渊,蛟龙生焉

或师焉,或不焉

B.青,取之于蓝

其皆出于此乎

C.其为惑也,终不解矣

其皆出于此乎

D.蟹六跪而二螯

则群聚而笑之

【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。A项,兼词,相当于“于此”/语气词,无实义。C项,代词,它们,指不跟从老师学习而遗留下的问题/语气副词,表推测。D项,连词,表并列/连词,表承接。B项,均为介词,从、在。

B

·

·

·

·

·

·

·

·

3.下列各句中画线的词语,意思与现代汉语相近的一项是( )

A.学不可以已

B.君子博学而日参省乎己

C.吾从而师之

D.是故弟子不必不如师

【解析】本题考查理解与现代汉语不同的用法的能力。A项,“可以”的古义与现代汉语基本相同。B项,“博学”,古义:广泛地学习/今义:学问广博精深。C项,“从而”,古义:“从”和“而”是两个词,“从”指跟随,“而”是连词,表承接/今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。D项,“不必”,古义:不一定/今义:表示事理上或情理上不需要。

A

4.下列对课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《荀子》大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。

B.《劝学》中“故不积跬步”中的“跬步”意思是:古代称跨出两脚为“跬”,跨出一脚为“步”。

C.《师说》中“六艺经传”中的“六艺”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

D.《师说》中李蟠所好的“古文”是指先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

【解析】本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。B项,“古代称跨出两脚为‘跬’,跨出一脚为‘步’”错误。古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

B

5.下列对《劝学》和《师说》的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《劝学》中阐述的学习必须积累、持之以恒和专心致志等见解,现在仍有一定的借鉴意义。

B.《师说》中借古讽今,针砭时弊,仅从正面分析论证了为学必从师的中心论点。

C.韩愈认为“句读之师”与“传道解惑之师”是有区别的,前者“小”而后者“大”。

D.荀子认为学习者要“善假于物”,韩愈强调“从师而学”。“从师而学”也属于“善假于物”。

【解析】本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。B项,“仅从正面分析论证了为学必从师的中心论点”错误。《师说》中既有正面论证,也有反面论证。

B

6.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)假:借助。利足:善于奔走。水:名词作动词,游泳。绝:横渡。(2)圣:名词,圣人(第一个);形容词,圣明(第二个)。愚:名词,愚人(第一个);形容词,愚昧(第二个)。所以:……的原因。其:副词,表推测,大概,或许。

借助车子的人,并非善于奔走,却能到达千里之外;借助船只的人,并非善于游泳,却能横渡江河。

因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都出于这个原因吧?

文言文阅读

文本一:

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(节选自荀子《劝学》)

文本二:

学不倦,所以治己也;教不厌,所以治人也。夫茧,舍而不治,则腐蠹而弃;使女工缫之,以为美锦,大君服而朝之。身者,茧也,舍而不治,则知行腐蠹。使贤者教之,以为世士,则天下诸侯莫敢不敬。是故子路,卞之野人;子贡,卫之贾人;颜涿聚,盗也;颛孙师,驵①也。孔子教之,皆为显士。夫学,譬之犹砺也。昆吾之金,而铢父之锡,使干越之工铸之以为剑,而弗加砥砺,则以刺不入,以击不断。磨之以砻砺,加之以黄砥,则其刺也无前,其击也无下。自是观之,砺之与弗砺,其相去远矣。今人皆知砺其剑,而弗知砺其身。夫学,身之砺砥也。

(节选自尸子《劝学》)

刷素养

文本三:

夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。未知养亲者,欲其观古人之先意承颜,怡声下气,不惮劬劳,以致甘软,惕然惭惧,起而行之也;未知事君者,欲其观古人之守职无侵,见危授命,不忘诚谏,以利社稷,恻然自念,思欲效之也……历兹以往,百行皆然。纵不能淳,去泰②去甚。学之所知施无不达世人读书者但能言之不能行之忠孝无闻仁义不足加以断一条讼,不必得其理;宰千户县,不必理其民;问其造屋,不必知楣横而棁竖也;问其为田,不必知稷早而黍迟也;吟啸谈谑,讽咏辞赋,事既优闲,材增迂诞,军国经纶,略无施用。故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!

(节选自颜之推《颜氏家训·勉学》)

【注】①驵(zǎng):马贩子。②泰:过甚。“去泰”意思是去掉过于严重的毛病。

刷素养

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.学之/所知施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之忠孝/无闻仁义/不足/

B.学之所知/施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之忠孝/无闻仁义/不足/

C.学之所知/施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之/忠孝无闻/仁义不足/

D.学之/所知施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之/忠孝无闻/仁义不足/

【解析】本题考查文言文断句的能力。“学之所知”是主谓结构,“所知”是“所”字结构,应在“知”后断开,据此排除A、D两项。“忠孝无闻”“仁义不足”是两个主谓结构的句子,所以应分别在“忠”“仁”前面断开,据此排除B项。故选C。

C

8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,正确的一项是( )

A.“教不厌,所以治人也”与“山不厌高,海不厌深”(《短歌行》)中的“厌”字含义不同。

B.“众人皆知砺其剑”与“金就砺则利”(《劝学》)两句中的“砺”字含义不同。

C.“见危授命,不忘诚谏”与“诚恐见欺”(《廉颇蔺相如列传》)两句中的“见”字含义相同。

D.“宰千户县,不必理其民”与“烹羊宰牛且为乐”(《将进酒》)两句中的“宰”字含义相同。

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。A项,两句中的“厌”都指“满足”的意思,二者含义相同。B项,“众人皆知砺其剑”的“砺”是动词,“磨”的意思,“金就砺则利”的“砺”是名词,磨刀石的意思,二者含义不同。C项,“见危授命,不忘诚谏”的“见”是遇见的意思,“诚恐见欺”的“见”表被动,二者含义不同。D项,“宰千户县”中的“宰”是“主管、主持”的意思,“烹羊宰牛且为乐”中的“宰”是“屠宰、宰杀”的意思,二者含义不同。故选B。

B

9.下列对文本有关内容和手法的表述,不正确的一项是( )

A.尸子《劝学》列举子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,是为了说明孔子的贤能。

B.从颜之推提到的“未知养亲者”等情形可知,学习可以“取人之长,补己之短”。

C.荀子《劝学》和尸子《劝学》都运用了比喻论证,使论证形象生动,浅显易懂。

D.尸子和颜之推都写到了学习者在学习后所产生的变化,并以此来强调学习的重要性。

【解析】本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。A项,“是为了说明孔子的贤能”错误。文本二是在说明劝勉学习的重要性,所以列举子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,是为了说明学习的重要性。

A

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)自是观之,砺之与弗砺,其相去远矣。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)是:指示代词,此。砺:磨砺。去:距离。(2)故:所以。为……所……:固定结构,表被动。良:确实。

由此看来,磨砺与不磨砺,它们的结果相差太大了。

所以(他们)被武将、平俗的小吏们共同讥笑嘲骂,确实是由于这些原因吧!

11.三个文本都论述了学习的作用,请分别加以概括。

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

【解析】本题考查筛选并整合文中信息,分析概括作者的观点态度的能力。由文本一可知,荀子用了5个比喻,先指出通过学习,人的本性可以获得改变,然后说明君子广泛地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。所以荀子认为学习能改变人的品性,能让人智慧明达,行为没有过错。文本二中,尸子以治茧和“砺”等设喻,并举孔子教导弟子的例子,说明学习与教育的重要性,即学习可以改变、提高人的价值和地位,让人发挥更大的作用。由文本三中“夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳”可知,读书做学问,本意在于使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。

①荀子认为学习可以改变品性,能让人智慧明达,行为没有过错。②尸子认为学习能改变、提高人的价值和地位,使人更好地发挥作用。③颜之推认为学习能使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。

【参考译文】

文本一:

靛青从蓝草中取得,但比蓝草的颜色深;冰由水凝冻而成,但比水冷。木材直得合乎木匠用来取直的墨线,(如果)用火烘烤使它弯曲做成车轮,它的弯度就可以合乎圆规。即使又晒干了,(木材)也不会再变直,这是(因为)火的烘烤使它弯曲成这样。所以木材经过墨线比量就直了,金属制的刀斧等拿到磨刀石上去磨就锋利了,君子广泛地学习而且每天对自己检验、省察,就能见识明达,行动不犯错误了。

文本二:

勤学而不满足,是用以治理自身的方法;教诲而不厌倦,是用来治理他人的方法。蚕茧,弃置而不加治理,就会腐烂蛀蚀而被抛弃;如果使女工缫丝,用它制成漂亮的锦绣,那么天子就会穿着它上朝接见百官。每个人的身体,就像蚕茧一样,弃置而不修治,智慧、行为会陈腐、损害。使贤达的人教诲他,(他)就会成为当世名士,那么天下的诸侯就没有谁敢对他不尊敬。因此,子路,是鲁东卞的粗野之人;子贡,是卫地商人;颜涿聚,是个强盗;颛孙师,是个马贩子。孔子教导他们(之后),(他们)都成为名士。学习,就好像磨刀石一样。(即使是)昆吾的金属、铢父的锡,让吴、越的良工把它们铸造成剑,如果不加磨砺,那么用它刺击也刺不进去,用它砍击也不能砍断。如果用粗磨刀石开磨,再用细磨刀石精磨,那么用它刺击就会无物可阻,用它砍击就会无物可拦。由此看来,磨砺与不磨砺,它们的结果相差太大了。现在的人们都知道磨砺他们的剑,却不知磨砺他们自身。学习,就是对自身的磨砺。

文本三:

之所以读书做学问,本意在于使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。不懂得奉养双亲的人,要让他看到古人探知父母的心意,顺受父母的脸色,和声下气,不怕劳苦,弄来甜美软和的东西,(使他)忧惧惭愧,开始奉养双亲;不懂得侍奉君主的人,要让他看到古人尽守职责不越权,遇见危难接受任命,不忘对君主忠心劝谏,来有利于国家,(使他)哀痛忧伤自省,想要效法古人……由此类推,各方面的品行都可采取以上方式来培养。即使不能使风气纯正,也可以去掉过于严重的毛病。学习所得,施行起来没有不通达的。现有的读书人,往往只能说到,不能做到,(所以)他们的忠孝谈不上,仁义也欠缺。(如果)让他判决一件诉讼,不一定会弄清事理;(如果)让他治理千户小县,不一定会管理好他的百姓;(如果)问他造屋的事情,不一定知道楣是横着放而棁是竖着放;(如果)问他耕田的事情,不一定知道谷子要早下种而黄米要晚下种;吟诗谈笑,讽诵吟咏辞赋,这样的事情已经很悠闲,只能增加一些迂腐荒诞的才能,对处理军国大事则一点没有用处。所以(他们)被武将、平俗的小吏们共同讥笑嘲骂,确实是由于这些原因吧!

第六单元

10 劝学 *师说

劝学

03

划重点

集要点

模块

导航

看头条

作者专栏 文题解说 背景资料 知识链接

主题解读 特色总结 重点难点 情境探究

02

01

文言注释 理解课文与默写

*师说

03

划重点

激思辨

模块

导航

看头条

作者专栏 文题解说 背景资料 知识链接

05

06

晒清单

字音 通假字 古今异义 一词多义

词类活用 文言句式 文化常识

戳考点 【文言文阅读】理解常见文言虚词在文中的意义和用法

考点解读 考法突破 典题例解

刷素养

文言基础知识 文言文阅读

02

01

文言注释 理解课文与默写

04

集要点

主题解读 特色总结 重点难点

情境探究 对比分析

07

09

10

人物志·知人论世

素材范·学以致用

模块

导航

荀子:乱世哲人;韩愈:“愚笨”得让人敬佩

08

锲而不舍,金石可镂;古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉

典藏馆·文常新知

古代汉语中与“走路”有关的词语;古代汉语中与“马”有关的词语、典故;经、传;六艺

11

句子迷·笔有千钧

古代劝学励志篇

文言基础知识

刷素养

1.对下列各组句子中加点的词的解释,正确的一项是( )

A.学不可以已 已:停止

吾师道也 师:学习

B.善假于物也 假:借助

郯子之徒,其贤不及孔子 徒:徒弟

C.则知明而行无过矣 知:知晓

其闻道也固先乎吾 闻:知道,懂得

D.于其身也,则耻师焉 耻:耻辱

六艺经传皆通习之 通:全面

·

·

A

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。B项,徒:同类的人。C项,知:同“智”,见识。D项,耻:意动用法,以……为耻。

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.积水成渊,蛟龙生焉

或师焉,或不焉

B.青,取之于蓝

其皆出于此乎

C.其为惑也,终不解矣

其皆出于此乎

D.蟹六跪而二螯

则群聚而笑之

【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。A项,兼词,相当于“于此”/语气词,无实义。C项,代词,它们,指不跟从老师学习而遗留下的问题/语气副词,表推测。D项,连词,表并列/连词,表承接。B项,均为介词,从、在。

B

·

·

·

·

·

·

·

·

3.下列各句中画线的词语,意思与现代汉语相近的一项是( )

A.学不可以已

B.君子博学而日参省乎己

C.吾从而师之

D.是故弟子不必不如师

【解析】本题考查理解与现代汉语不同的用法的能力。A项,“可以”的古义与现代汉语基本相同。B项,“博学”,古义:广泛地学习/今义:学问广博精深。C项,“从而”,古义:“从”和“而”是两个词,“从”指跟随,“而”是连词,表承接/今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。D项,“不必”,古义:不一定/今义:表示事理上或情理上不需要。

A

4.下列对课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《荀子》大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。

B.《劝学》中“故不积跬步”中的“跬步”意思是:古代称跨出两脚为“跬”,跨出一脚为“步”。

C.《师说》中“六艺经传”中的“六艺”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

D.《师说》中李蟠所好的“古文”是指先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

【解析】本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。B项,“古代称跨出两脚为‘跬’,跨出一脚为‘步’”错误。古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

B

5.下列对《劝学》和《师说》的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《劝学》中阐述的学习必须积累、持之以恒和专心致志等见解,现在仍有一定的借鉴意义。

B.《师说》中借古讽今,针砭时弊,仅从正面分析论证了为学必从师的中心论点。

C.韩愈认为“句读之师”与“传道解惑之师”是有区别的,前者“小”而后者“大”。

D.荀子认为学习者要“善假于物”,韩愈强调“从师而学”。“从师而学”也属于“善假于物”。

【解析】本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。B项,“仅从正面分析论证了为学必从师的中心论点”错误。《师说》中既有正面论证,也有反面论证。

B

6.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)假:借助。利足:善于奔走。水:名词作动词,游泳。绝:横渡。(2)圣:名词,圣人(第一个);形容词,圣明(第二个)。愚:名词,愚人(第一个);形容词,愚昧(第二个)。所以:……的原因。其:副词,表推测,大概,或许。

借助车子的人,并非善于奔走,却能到达千里之外;借助船只的人,并非善于游泳,却能横渡江河。

因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都出于这个原因吧?

文言文阅读

文本一:

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳, 以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者, 使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(节选自荀子《劝学》)

文本二:

学不倦,所以治己也;教不厌,所以治人也。夫茧,舍而不治,则腐蠹而弃;使女工缫之,以为美锦,大君服而朝之。身者,茧也,舍而不治,则知行腐蠹。使贤者教之,以为世士,则天下诸侯莫敢不敬。是故子路,卞之野人;子贡,卫之贾人;颜涿聚,盗也;颛孙师,驵①也。孔子教之,皆为显士。夫学,譬之犹砺也。昆吾之金,而铢父之锡,使干越之工铸之以为剑,而弗加砥砺,则以刺不入,以击不断。磨之以砻砺,加之以黄砥,则其刺也无前,其击也无下。自是观之,砺之与弗砺,其相去远矣。今人皆知砺其剑,而弗知砺其身。夫学,身之砺砥也。

(节选自尸子《劝学》)

刷素养

文本三:

夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。未知养亲者,欲其观古人之先意承颜,怡声下气,不惮劬劳,以致甘软,惕然惭惧,起而行之也;未知事君者,欲其观古人之守职无侵,见危授命,不忘诚谏,以利社稷,恻然自念,思欲效之也……历兹以往,百行皆然。纵不能淳,去泰②去甚。学之所知施无不达世人读书者但能言之不能行之忠孝无闻仁义不足加以断一条讼,不必得其理;宰千户县,不必理其民;问其造屋,不必知楣横而棁竖也;问其为田,不必知稷早而黍迟也;吟啸谈谑,讽咏辞赋,事既优闲,材增迂诞,军国经纶,略无施用。故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!

(节选自颜之推《颜氏家训·勉学》)

【注】①驵(zǎng):马贩子。②泰:过甚。“去泰”意思是去掉过于严重的毛病。

刷素养

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.学之/所知施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之忠孝/无闻仁义/不足/

B.学之所知/施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之忠孝/无闻仁义/不足/

C.学之所知/施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之/忠孝无闻/仁义不足/

D.学之/所知施无不达/世人读书者/但能言之/不能行之/忠孝无闻/仁义不足/

【解析】本题考查文言文断句的能力。“学之所知”是主谓结构,“所知”是“所”字结构,应在“知”后断开,据此排除A、D两项。“忠孝无闻”“仁义不足”是两个主谓结构的句子,所以应分别在“忠”“仁”前面断开,据此排除B项。故选C。

C

8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,正确的一项是( )

A.“教不厌,所以治人也”与“山不厌高,海不厌深”(《短歌行》)中的“厌”字含义不同。

B.“众人皆知砺其剑”与“金就砺则利”(《劝学》)两句中的“砺”字含义不同。

C.“见危授命,不忘诚谏”与“诚恐见欺”(《廉颇蔺相如列传》)两句中的“见”字含义相同。

D.“宰千户县,不必理其民”与“烹羊宰牛且为乐”(《将进酒》)两句中的“宰”字含义相同。

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。A项,两句中的“厌”都指“满足”的意思,二者含义相同。B项,“众人皆知砺其剑”的“砺”是动词,“磨”的意思,“金就砺则利”的“砺”是名词,磨刀石的意思,二者含义不同。C项,“见危授命,不忘诚谏”的“见”是遇见的意思,“诚恐见欺”的“见”表被动,二者含义不同。D项,“宰千户县”中的“宰”是“主管、主持”的意思,“烹羊宰牛且为乐”中的“宰”是“屠宰、宰杀”的意思,二者含义不同。故选B。

B

9.下列对文本有关内容和手法的表述,不正确的一项是( )

A.尸子《劝学》列举子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,是为了说明孔子的贤能。

B.从颜之推提到的“未知养亲者”等情形可知,学习可以“取人之长,补己之短”。

C.荀子《劝学》和尸子《劝学》都运用了比喻论证,使论证形象生动,浅显易懂。

D.尸子和颜之推都写到了学习者在学习后所产生的变化,并以此来强调学习的重要性。

【解析】本题考查归纳内容要点、概括中心意思的能力。A项,“是为了说明孔子的贤能”错误。文本二是在说明劝勉学习的重要性,所以列举子路、子贡、颜涿聚、颛孙师等人的事例,是为了说明学习的重要性。

A

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)自是观之,砺之与弗砺,其相去远矣。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)故为武人俗吏所共嗤诋,良由是乎!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】本题考查理解并翻译文中的句子的能力。(1)是:指示代词,此。砺:磨砺。去:距离。(2)故:所以。为……所……:固定结构,表被动。良:确实。

由此看来,磨砺与不磨砺,它们的结果相差太大了。

所以(他们)被武将、平俗的小吏们共同讥笑嘲骂,确实是由于这些原因吧!

11.三个文本都论述了学习的作用,请分别加以概括。

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

【解析】本题考查筛选并整合文中信息,分析概括作者的观点态度的能力。由文本一可知,荀子用了5个比喻,先指出通过学习,人的本性可以获得改变,然后说明君子广泛地学习并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明达而且行为没有过失了。所以荀子认为学习能改变人的品性,能让人智慧明达,行为没有过错。文本二中,尸子以治茧和“砺”等设喻,并举孔子教导弟子的例子,说明学习与教育的重要性,即学习可以改变、提高人的价值和地位,让人发挥更大的作用。由文本三中“夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳”可知,读书做学问,本意在于使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。

①荀子认为学习可以改变品性,能让人智慧明达,行为没有过错。②尸子认为学习能改变、提高人的价值和地位,使人更好地发挥作用。③颜之推认为学习能使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。

【参考译文】

文本一:

靛青从蓝草中取得,但比蓝草的颜色深;冰由水凝冻而成,但比水冷。木材直得合乎木匠用来取直的墨线,(如果)用火烘烤使它弯曲做成车轮,它的弯度就可以合乎圆规。即使又晒干了,(木材)也不会再变直,这是(因为)火的烘烤使它弯曲成这样。所以木材经过墨线比量就直了,金属制的刀斧等拿到磨刀石上去磨就锋利了,君子广泛地学习而且每天对自己检验、省察,就能见识明达,行动不犯错误了。

文本二:

勤学而不满足,是用以治理自身的方法;教诲而不厌倦,是用来治理他人的方法。蚕茧,弃置而不加治理,就会腐烂蛀蚀而被抛弃;如果使女工缫丝,用它制成漂亮的锦绣,那么天子就会穿着它上朝接见百官。每个人的身体,就像蚕茧一样,弃置而不修治,智慧、行为会陈腐、损害。使贤达的人教诲他,(他)就会成为当世名士,那么天下的诸侯就没有谁敢对他不尊敬。因此,子路,是鲁东卞的粗野之人;子贡,是卫地商人;颜涿聚,是个强盗;颛孙师,是个马贩子。孔子教导他们(之后),(他们)都成为名士。学习,就好像磨刀石一样。(即使是)昆吾的金属、铢父的锡,让吴、越的良工把它们铸造成剑,如果不加磨砺,那么用它刺击也刺不进去,用它砍击也不能砍断。如果用粗磨刀石开磨,再用细磨刀石精磨,那么用它刺击就会无物可阻,用它砍击就会无物可拦。由此看来,磨砺与不磨砺,它们的结果相差太大了。现在的人们都知道磨砺他们的剑,却不知磨砺他们自身。学习,就是对自身的磨砺。

文本三:

之所以读书做学问,本意在于使人心胸开阔、洞明世事,有利于行动。不懂得奉养双亲的人,要让他看到古人探知父母的心意,顺受父母的脸色,和声下气,不怕劳苦,弄来甜美软和的东西,(使他)忧惧惭愧,开始奉养双亲;不懂得侍奉君主的人,要让他看到古人尽守职责不越权,遇见危难接受任命,不忘对君主忠心劝谏,来有利于国家,(使他)哀痛忧伤自省,想要效法古人……由此类推,各方面的品行都可采取以上方式来培养。即使不能使风气纯正,也可以去掉过于严重的毛病。学习所得,施行起来没有不通达的。现有的读书人,往往只能说到,不能做到,(所以)他们的忠孝谈不上,仁义也欠缺。(如果)让他判决一件诉讼,不一定会弄清事理;(如果)让他治理千户小县,不一定会管理好他的百姓;(如果)问他造屋的事情,不一定知道楣是横着放而棁是竖着放;(如果)问他耕田的事情,不一定知道谷子要早下种而黄米要晚下种;吟诗谈笑,讽诵吟咏辞赋,这样的事情已经很悠闲,只能增加一些迂腐荒诞的才能,对处理军国大事则一点没有用处。所以(他们)被武将、平俗的小吏们共同讥笑嘲骂,确实是由于这些原因吧!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读