历史统编版(2019)纲要下第20课社会主义国家的发展与变化 课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)纲要下第20课社会主义国家的发展与变化 课件(共26张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-07 22:13:05 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

1848年《共产党宣言》发表

社会主义由空想到科学

由理论到实践

由理想到现实

“新和谐公社”蓝图

1871年3月28日,巴黎公社宣告成立

十月革命中革命武装攻打冬宫

下列图片反映的主题是什么?阐述图片之间的逻辑关系?

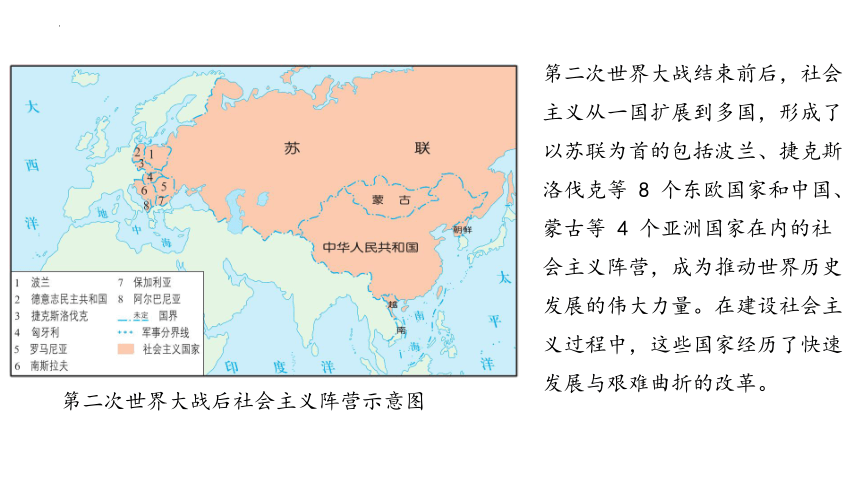

第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等 8 个东欧国家和中国、蒙古等 4 个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

第二次世界大战后社会主义阵营示意图

第20课

社会主义国家的发展与变化

赫鲁晓夫改革

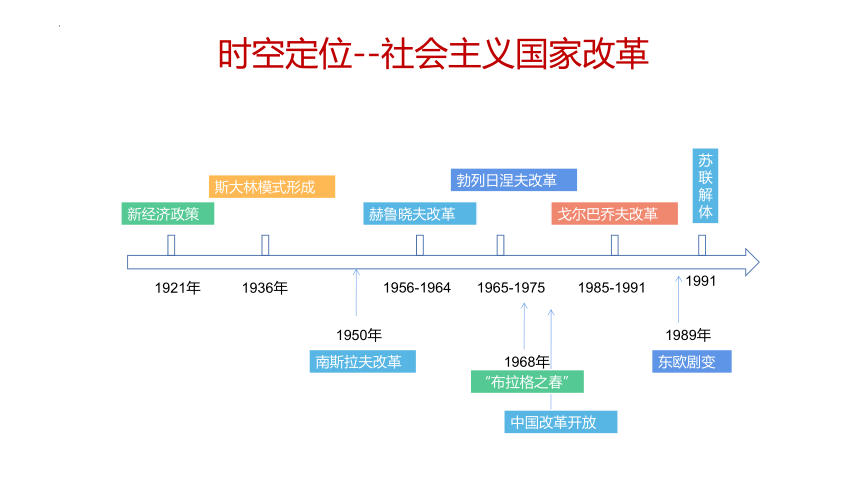

新经济政策

1936年

斯大林模式形成

1956-1964

1921年

1965-1975

勃列日涅夫改革

1985-1991

戈尔巴乔夫改革

1991

苏联解体

“布拉格之春”

1968年

中国改革开放

东欧剧变

1989年

南斯拉夫改革

1950年

时空定位--社会主义国家改革

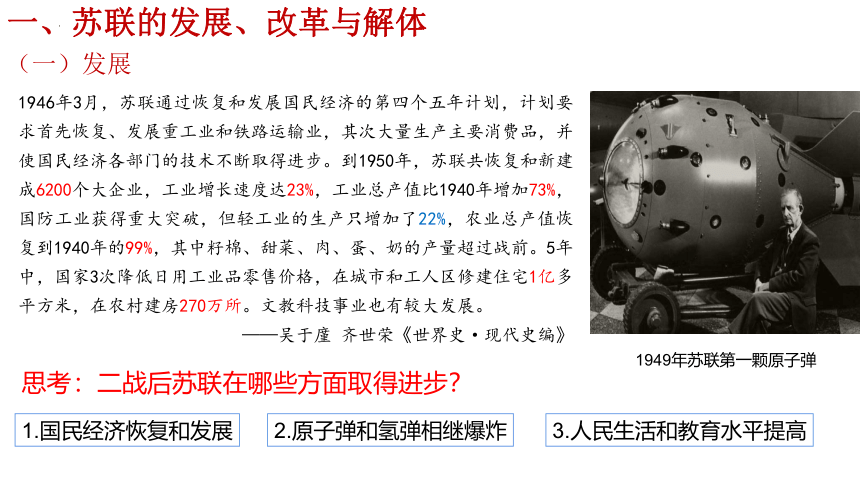

一、苏联的发展、改革与解体

(一)发展

1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业增长速度达23%,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

思考:二战后苏联在哪些方面取得进步?

1.国民经济恢复和发展

2.原子弹和氢弹相继爆炸

3.人民生活和教育水平提高

1949年苏联第一颗原子弹

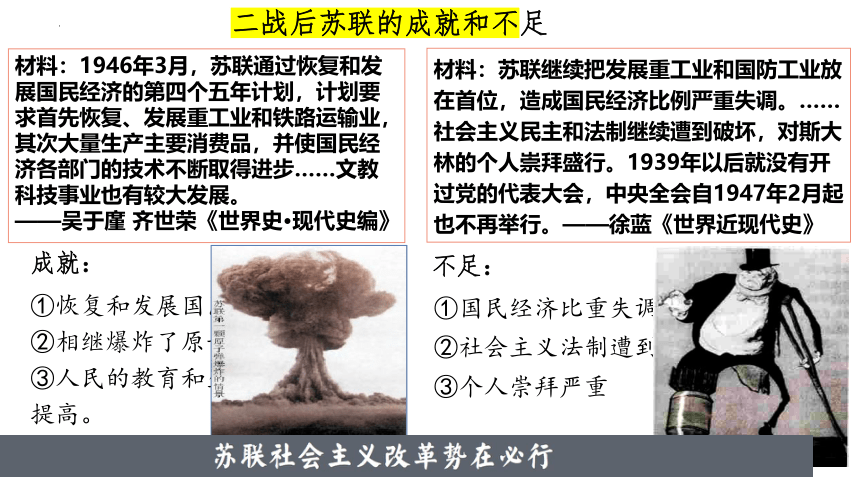

二战后苏联的成就和不足

成就:

①恢复和发展国民经济

②相继爆炸了原子弹和氢弹

③人民的教育和生活水平有很大提高。

1949年苏联第一颗原子弹

材料:1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步……文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

材料:苏联继续把发展重工业和国防工业放在首位,造成国民经济比例严重失调。……社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行。1939年以后就没有开过党的代表大会,中央全会自1947年2月起也不再举行。——徐蓝《世界近现代史》

①国民经济比重失调

②社会主义法制遭到破坏

③个人崇拜严重

不足:

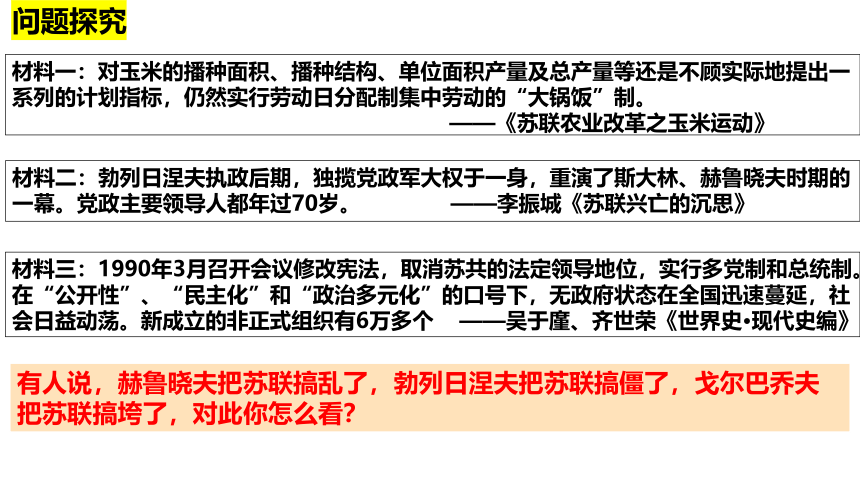

问题探究

材料三:1990年3月召开会议修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。在“公开性”、“民主化”和“政治多元化”的口号下,无政府状态在全国迅速蔓延,社会日益动荡。新成立的非正式组织有6万多个 ——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编》

材料一:对玉米的播种面积、播种结构、单位面积产量及总产量等还是不顾实际地提出一系列的计划指标,仍然实行劳动日分配制集中劳动的“大锅饭”制。

——《苏联农业改革之玉米运动》

材料二:勃列日涅夫执政后期,独揽党政军大权于一身,重演了斯大林、赫鲁晓夫时期的一幕。党政主要领导人都年过70岁。 ——李振城《苏联兴亡的沉思》

有人说,赫鲁晓夫把苏联搞乱了,勃列日涅夫把苏联搞僵了,戈尔巴乔夫把苏联搞垮了,对此你怎么看?

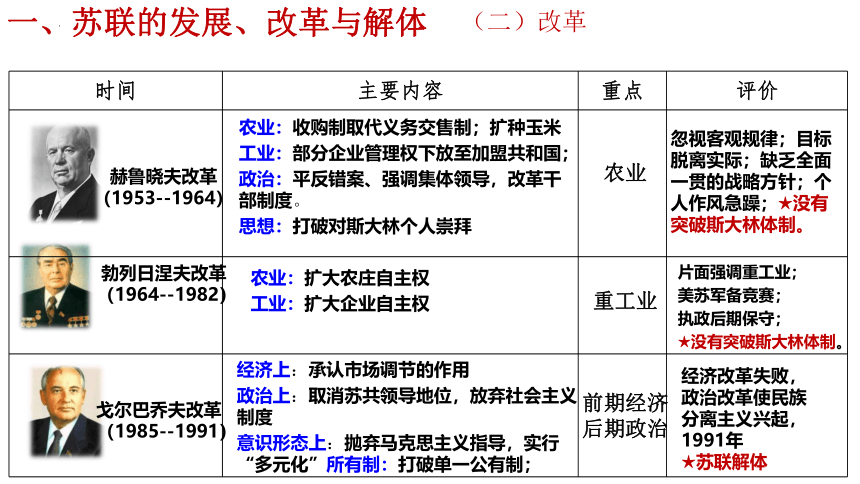

时间 主要内容 重点 评价

赫鲁晓夫改革(1953--1964)

勃列日涅夫改革

(1964--1982)

戈尔巴乔夫改革

(1985--1991)

农业

重工业

前期经济

后期政治

农业:收购制取代义务交售制;扩种玉米

工业:部分企业管理权下放至加盟共和国;

政治:平反错案、强调集体领导,改革干部制度。

思想:打破对斯大林个人崇拜

农业:扩大农庄自主权

工业:扩大企业自主权

经济上:承认市场调节的作用

政治上:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度

意识形态上:抛弃马克思主义指导,实行“多元化”所有制:打破单一公有制;

忽视客观规律;目标脱离实际;缺乏全面一贯的战略方针;个人作风急躁;★没有突破斯大林体制。

片面强调重工业;

美苏军备竞赛;

执政后期保守;

★没有突破斯大林体制。

经济改革失败,政治改革使民族分离主义兴起,1991年

★苏联解体

一、苏联的发展、改革与解体

(二)改革

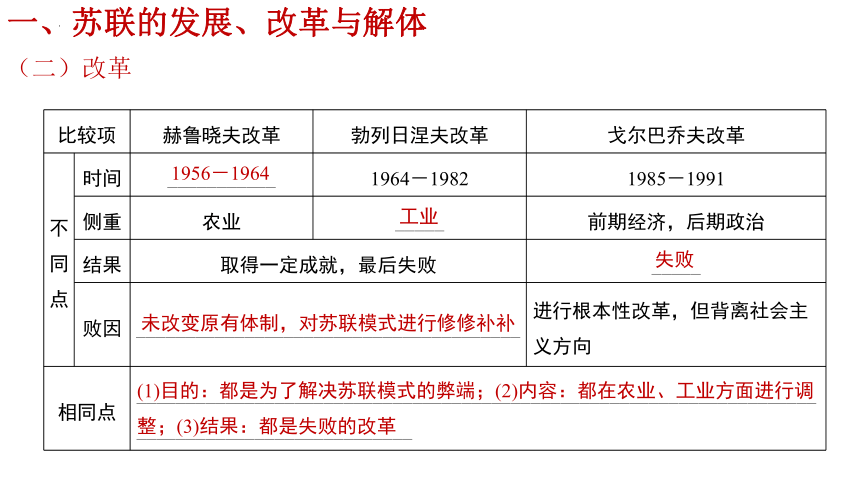

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 ___________ 1964-1982 1985-1991

侧重 农业 _____ 前期经济,后期政治

结果 取得一定成就,最后失败 _____

败因 _______________________________________ 进行根本性改革,但背离社会主义方向

相同点 _________________________________________________________________________________________________ 1956-1964

工业

失败

未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补

(1)目的:都是为了解决苏联模式的弊端;(2)内容:都在农业、工业方面进行调

整;(3)结果:都是失败的改革

一、苏联的发展、改革与解体

(二)改革

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

(三)解体

1.过程

一、苏联的发展、改革与解体

问题探究:戈尔巴乔夫改革从根本上冲破了苏联模式,仍以失败告终。结合教材

知识和地图思考苏联解体的原因,并谈谈苏联的改革给我们什么启示?

苏联解体是20世纪发生的最大的地缘政治灾难,对俄罗斯人民来说这是一个灾难。——普京

2、原因

A.高度集中的斯大林模式长期得不到纠正。(根本原因)

B.戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。(直接原因)

C.西方国家的和平演变政策。(外部原因)

启示:在经济落后的社会主义国家里建设社会主义现代化,是很艰难的,没有先例可循必须坚持社会主义方向并不断改革,才能取得成功。

“东欧”作为政治地理概念,是指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的八个国家,……这些国家在第二次世界大战后曾经按照苏联模式建立起社会主义制度,并与苏联结盟,成为社会主义阵营的成员。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

二战后,这些国家在苏联的帮助下,确立了社会主义制度,提高了人民生活水平和教育水平。

1956年6月波兰发生波兹南事件(大规模罢工)

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)建设

一、东欧的社会主义建设、改革和剧变

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

(二)改革

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

阅读教材,归纳东欧国家的社会主义改革与成就

(三)剧变:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。东欧的执政党迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化

东欧剧变

建立社会主义自治制度,权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济的发展

“一五”计划(1956—1960年)后,经济迅速发展,工业和农业发展成果显著

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快,人民群众比较满意

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

实质:社会政治经济制度急剧变化,由社会主义国家转变为资本主义国家。

类型 主要表现

变化相对平稳

发生流血冲突

国家实现统一

国家最终解体

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔及利亚

罗马尼亚

民主德国并入联邦德国

捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家

南斯拉夫经过激烈内战,最终解体

一、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(三)剧变

80年代末、90年代初东欧各国的剧烈变化是多种因素促成的。其中,长期以来困扰东欧国家的苏联模式体制的弊端和要求冲破旧体制的改革潮流所构成的矛盾、苏联用强制手段对东欧实行霸权统治和东欧要求民族独立自主所构成的矛盾是酿成东欧变局的历史根源和深层原因,而苏联的戈尔巴乔夫改革是把上述两对矛盾所蕴含的能量释放出来的催化剂,同时,西方国家在这个过程中也起了推波助澜的作用。

——王斯德主编《世界通史》

东欧各国长期受制于苏联,照搬苏联高度集中的经济政治体制

根本原因

东欧的改革没有突破苏联模式的束缚,矛盾激化

现实原因

戈尔巴乔夫改革的影响;西方的“和平演变”

外部原因

思考:根据材料和所学,归纳东欧国家剧变的原因?

讨论:从东欧剧变和苏联解体中,我们可以得到哪些认识和启示呢?

(一)认识类:侧重从是什么(特定的历史环境、规律性的认识)。

(二)启示类:侧重经验、教训方面思考。侧重从要怎么样,不要怎么样两方面回答

1.东欧剧变、苏联解体使社会主义运动遭遇重大挫折,

说明社会主义探索之路是曲折的,不是一帆风顺的;

2.虽然道路曲折,但是我们仍坚定我们的共产主义信仰。

认识

启示

1.社会主义建设要适合本国国情,实事求是。坚持走建设有中国特色的社会主义道路;

2.警惕西方的“和平演变”阴谋…

3.加强执政党的建设,维护党的领导地位。

4.以人为本,关注民生,改善人民生活。

(一)社会主义革命和建设时期(1949-1978)

①建国:1949年,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元

②政治:1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议通过《中华人民共和国宪法》

③经济:1956年,基本完成社会主义三大改造

1、社会主义革命时期(过渡时期,1949-1956)

2、全面建设社会主义时期(1956-1966)

①1958年,“大跃进”和人民公社化运动开始

②1964年,第一颗原子弹爆炸成功

①1967年,第一颗氢弹爆炸成功

②1970年,第一颗人造卫星发射成功

③1971年,恢复联合国合法席位

④1972年,中美关系正常化

3、文革时期(1966-1976)

4、意义:

这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

三、中国社会主义的发展

(二)中国特色社会主义的新发展(1978- )

1、改革开放新时期:

十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

2、中国特色社会主义新时代:

2017年中共十九大,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定走下去

3、成就:

①2010年,国民生产总值已居世界第二位。到2018年,中国的国内生产总值已达90万亿元,稳居世界第二位,对世界经济增长贡献率超过30%,外汇储备稳居世界前列。

②基础设施建设快速突进。

③农业现代化稳步推进。

④创新型国家建设成果丰硕。

⑤2021年,我国实现了第一个百年奋斗目标,已经全面建成小康社会

4、意义:

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

中国的社会主义建设与改革,符合中国国情和世界历史发展大势,前途光明。

三、社会主义的发展

合作探究

探究主题——中苏改革的比较

材料一 1985年4月,戈尔巴乔夫谈到“加速发展战略”时说:“决定国民经济发展主要方向的,不是市场,也不是自发力量,而首先应当是计划。……苏共二十七大制定的1986-1990年第十二个五年计划的核心仍是重工业,特别是机器制造业。从1985年5月开始,戈尔巴乔夫在全国动员一切力量开展反酗酒斗争。……苏联失去了重要财源,“国民经济3年至少损失670亿(卢布),而精神上的损失则是无法估量的”。这一运动还破坏了酒业和葡萄种植业。

——摘编自《拯救苏联:苏联历史上的三次改革》

材料二 中国改革大事记

时间 主要内容

1978年 中共十一届三中全会作出把工作着重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的历史性决策

1979年 中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实现“特殊政策、灵活措施”并决定在深圳、珠海、厦门、汕头试办经济特区

1980年 中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质

1982年 中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点

1983年 农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广

1984年 5月,中共中央决定进一步开放大连、秦皇岛等14个港口城市,逐步兴办经济技术开发区。10月,中共十二届三中全会确认我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济

1985年 相继在长江、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开发区

1987年 中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务

1992年 中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标

2001年 12月11日,我国正式成为世贸组织成员

(1)根据上述材料并结合所学知识,简要说明中苏改革的不同。

提示 不同:中国先农村后城市;苏联与之相反。中国边实践边摸索,理论与实践相结合;苏联盲目实践,没有科学理论升华与指导。中国改革路径明确,逐步确立社会主义市场经济体制;苏联很长一段时间坚持计划经济体制,改革路径失误。

(2)从中苏改革的实践中,谈谈你的认识。

提示 改革不可能一帆风顺;要结合本国国情,适时调整;要有正确的理论作指导。

深化拓展

西方模式、苏联模式与中国模式的对比

资本主义经济制度 社会主义经济制度 自由资本主义 国家垄断资本主义 苏联模式 中国特色模式

所有制 结构 私有制 私有为主,兼有国营 生产资料公有制 公有制为主,多种所有制并存

经济管理体制 市场体制 市场主导国家调控 高度集中计划经济体制 社会主义市场经济体制

工业化 道路 先轻后重 优先发展重工业 农、轻、重协调

发展

农业发 展道路 资本主义农场 农业集体化 家庭联产承包责

任制

政治制度 分权制衡、多党制 高度集权、一党制、终身制 人大制度多党合作

社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;

改革不可能是一帆风顺的;社会主义制度要通过不断改革来完善

改革应坚持社会主义发展方向,抵制西方资本主义国家的和平演变,处理好改革、发展与稳定的关系

突破传统的束缚是经济体制创新和调整的前提

改革必须具有实事求是的科学精神

社会主义道路的失败与成功给我们带来哪些启示?

为何东欧剧变、苏联解体后,中国却能改革成功?

守正才能不迷失方向、不犯颠覆性错误,创新才能把握时代、引领时代。我们要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理,坚持马克思主义基本原理不动摇,坚持党的全面领导不动摇,坚持中国特色社会主义不动摇”。

——习近平

始终坚持马克思主义基本原理不动摇!

始终坚持党的全面领导不动摇!

始终坚持中国特色社会主义不动摇!

守正

在守正创新中推进中国式现代化

课堂小结

1848年《共产党宣言》发表

社会主义由空想到科学

由理论到实践

由理想到现实

“新和谐公社”蓝图

1871年3月28日,巴黎公社宣告成立

十月革命中革命武装攻打冬宫

下列图片反映的主题是什么?阐述图片之间的逻辑关系?

第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等 8 个东欧国家和中国、蒙古等 4 个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

第二次世界大战后社会主义阵营示意图

第20课

社会主义国家的发展与变化

赫鲁晓夫改革

新经济政策

1936年

斯大林模式形成

1956-1964

1921年

1965-1975

勃列日涅夫改革

1985-1991

戈尔巴乔夫改革

1991

苏联解体

“布拉格之春”

1968年

中国改革开放

东欧剧变

1989年

南斯拉夫改革

1950年

时空定位--社会主义国家改革

一、苏联的发展、改革与解体

(一)发展

1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业增长速度达23%,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

思考:二战后苏联在哪些方面取得进步?

1.国民经济恢复和发展

2.原子弹和氢弹相继爆炸

3.人民生活和教育水平提高

1949年苏联第一颗原子弹

二战后苏联的成就和不足

成就:

①恢复和发展国民经济

②相继爆炸了原子弹和氢弹

③人民的教育和生活水平有很大提高。

1949年苏联第一颗原子弹

材料:1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步……文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

材料:苏联继续把发展重工业和国防工业放在首位,造成国民经济比例严重失调。……社会主义民主和法制继续遭到破坏,对斯大林的个人崇拜盛行。1939年以后就没有开过党的代表大会,中央全会自1947年2月起也不再举行。——徐蓝《世界近现代史》

①国民经济比重失调

②社会主义法制遭到破坏

③个人崇拜严重

不足:

问题探究

材料三:1990年3月召开会议修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。在“公开性”、“民主化”和“政治多元化”的口号下,无政府状态在全国迅速蔓延,社会日益动荡。新成立的非正式组织有6万多个 ——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编》

材料一:对玉米的播种面积、播种结构、单位面积产量及总产量等还是不顾实际地提出一系列的计划指标,仍然实行劳动日分配制集中劳动的“大锅饭”制。

——《苏联农业改革之玉米运动》

材料二:勃列日涅夫执政后期,独揽党政军大权于一身,重演了斯大林、赫鲁晓夫时期的一幕。党政主要领导人都年过70岁。 ——李振城《苏联兴亡的沉思》

有人说,赫鲁晓夫把苏联搞乱了,勃列日涅夫把苏联搞僵了,戈尔巴乔夫把苏联搞垮了,对此你怎么看?

时间 主要内容 重点 评价

赫鲁晓夫改革(1953--1964)

勃列日涅夫改革

(1964--1982)

戈尔巴乔夫改革

(1985--1991)

农业

重工业

前期经济

后期政治

农业:收购制取代义务交售制;扩种玉米

工业:部分企业管理权下放至加盟共和国;

政治:平反错案、强调集体领导,改革干部制度。

思想:打破对斯大林个人崇拜

农业:扩大农庄自主权

工业:扩大企业自主权

经济上:承认市场调节的作用

政治上:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度

意识形态上:抛弃马克思主义指导,实行“多元化”所有制:打破单一公有制;

忽视客观规律;目标脱离实际;缺乏全面一贯的战略方针;个人作风急躁;★没有突破斯大林体制。

片面强调重工业;

美苏军备竞赛;

执政后期保守;

★没有突破斯大林体制。

经济改革失败,政治改革使民族分离主义兴起,1991年

★苏联解体

一、苏联的发展、改革与解体

(二)改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 ___________ 1964-1982 1985-1991

侧重 农业 _____ 前期经济,后期政治

结果 取得一定成就,最后失败 _____

败因 _______________________________________ 进行根本性改革,但背离社会主义方向

相同点 _________________________________________________________________________________________________ 1956-1964

工业

失败

未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补

(1)目的:都是为了解决苏联模式的弊端;(2)内容:都在农业、工业方面进行调

整;(3)结果:都是失败的改革

一、苏联的发展、改革与解体

(二)改革

1990.03. 立陶宛率先宣布独立

俄罗斯等11个共和国发表主权宣言

1991.08.19. 少数苏联领导人发动政变

1991.12. 21. 《阿拉木图宣言》

1991.12. 26. 苏联停止存在

(三)解体

1.过程

一、苏联的发展、改革与解体

问题探究:戈尔巴乔夫改革从根本上冲破了苏联模式,仍以失败告终。结合教材

知识和地图思考苏联解体的原因,并谈谈苏联的改革给我们什么启示?

苏联解体是20世纪发生的最大的地缘政治灾难,对俄罗斯人民来说这是一个灾难。——普京

2、原因

A.高度集中的斯大林模式长期得不到纠正。(根本原因)

B.戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。(直接原因)

C.西方国家的和平演变政策。(外部原因)

启示:在经济落后的社会主义国家里建设社会主义现代化,是很艰难的,没有先例可循必须坚持社会主义方向并不断改革,才能取得成功。

“东欧”作为政治地理概念,是指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的八个国家,……这些国家在第二次世界大战后曾经按照苏联模式建立起社会主义制度,并与苏联结盟,成为社会主义阵营的成员。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

二战后,这些国家在苏联的帮助下,确立了社会主义制度,提高了人民生活水平和教育水平。

1956年6月波兰发生波兹南事件(大规模罢工)

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)建设

一、东欧的社会主义建设、改革和剧变

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

(二)改革

国家 成就

南斯拉夫

波兰

匈牙利

民主德国

阅读教材,归纳东欧国家的社会主义改革与成就

(三)剧变:20世纪80年代,一些东欧国家经济陷入严重困境,政局剧烈动荡。东欧的执政党迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化

东欧剧变

建立社会主义自治制度,权力下放,调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济的发展

“一五”计划(1956—1960年)后,经济迅速发展,工业和农业发展成果显著

1968-1973年国民收入和人民消费水平增速较快,人民群众比较满意

经济稳步增长,到1988年经济发展水平居东欧国家之首

实质:社会政治经济制度急剧变化,由社会主义国家转变为资本主义国家。

类型 主要表现

变化相对平稳

发生流血冲突

国家实现统一

国家最终解体

波兰、匈牙利、保加利亚和阿尔及利亚

罗马尼亚

民主德国并入联邦德国

捷克斯洛伐克分为捷克和斯洛伐克两个独立国家

南斯拉夫经过激烈内战,最终解体

一、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(三)剧变

80年代末、90年代初东欧各国的剧烈变化是多种因素促成的。其中,长期以来困扰东欧国家的苏联模式体制的弊端和要求冲破旧体制的改革潮流所构成的矛盾、苏联用强制手段对东欧实行霸权统治和东欧要求民族独立自主所构成的矛盾是酿成东欧变局的历史根源和深层原因,而苏联的戈尔巴乔夫改革是把上述两对矛盾所蕴含的能量释放出来的催化剂,同时,西方国家在这个过程中也起了推波助澜的作用。

——王斯德主编《世界通史》

东欧各国长期受制于苏联,照搬苏联高度集中的经济政治体制

根本原因

东欧的改革没有突破苏联模式的束缚,矛盾激化

现实原因

戈尔巴乔夫改革的影响;西方的“和平演变”

外部原因

思考:根据材料和所学,归纳东欧国家剧变的原因?

讨论:从东欧剧变和苏联解体中,我们可以得到哪些认识和启示呢?

(一)认识类:侧重从是什么(特定的历史环境、规律性的认识)。

(二)启示类:侧重经验、教训方面思考。侧重从要怎么样,不要怎么样两方面回答

1.东欧剧变、苏联解体使社会主义运动遭遇重大挫折,

说明社会主义探索之路是曲折的,不是一帆风顺的;

2.虽然道路曲折,但是我们仍坚定我们的共产主义信仰。

认识

启示

1.社会主义建设要适合本国国情,实事求是。坚持走建设有中国特色的社会主义道路;

2.警惕西方的“和平演变”阴谋…

3.加强执政党的建设,维护党的领导地位。

4.以人为本,关注民生,改善人民生活。

(一)社会主义革命和建设时期(1949-1978)

①建国:1949年,中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元

②政治:1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议通过《中华人民共和国宪法》

③经济:1956年,基本完成社会主义三大改造

1、社会主义革命时期(过渡时期,1949-1956)

2、全面建设社会主义时期(1956-1966)

①1958年,“大跃进”和人民公社化运动开始

②1964年,第一颗原子弹爆炸成功

①1967年,第一颗氢弹爆炸成功

②1970年,第一颗人造卫星发射成功

③1971年,恢复联合国合法席位

④1972年,中美关系正常化

3、文革时期(1966-1976)

4、意义:

这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

三、中国社会主义的发展

(二)中国特色社会主义的新发展(1978- )

1、改革开放新时期:

十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,以农村改革为突破口,逐步建立了社会主义市场经济体制。

2、中国特色社会主义新时代:

2017年中共十九大,激励着中国人民沿着新时代中国特色社会主义道路坚定走下去

3、成就:

①2010年,国民生产总值已居世界第二位。到2018年,中国的国内生产总值已达90万亿元,稳居世界第二位,对世界经济增长贡献率超过30%,外汇储备稳居世界前列。

②基础设施建设快速突进。

③农业现代化稳步推进。

④创新型国家建设成果丰硕。

⑤2021年,我国实现了第一个百年奋斗目标,已经全面建成小康社会

4、意义:

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

中国的社会主义建设与改革,符合中国国情和世界历史发展大势,前途光明。

三、社会主义的发展

合作探究

探究主题——中苏改革的比较

材料一 1985年4月,戈尔巴乔夫谈到“加速发展战略”时说:“决定国民经济发展主要方向的,不是市场,也不是自发力量,而首先应当是计划。……苏共二十七大制定的1986-1990年第十二个五年计划的核心仍是重工业,特别是机器制造业。从1985年5月开始,戈尔巴乔夫在全国动员一切力量开展反酗酒斗争。……苏联失去了重要财源,“国民经济3年至少损失670亿(卢布),而精神上的损失则是无法估量的”。这一运动还破坏了酒业和葡萄种植业。

——摘编自《拯救苏联:苏联历史上的三次改革》

材料二 中国改革大事记

时间 主要内容

1978年 中共十一届三中全会作出把工作着重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的历史性决策

1979年 中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实现“特殊政策、灵活措施”并决定在深圳、珠海、厦门、汕头试办经济特区

1980年 中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质

1982年 中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点

1983年 农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广

1984年 5月,中共中央决定进一步开放大连、秦皇岛等14个港口城市,逐步兴办经济技术开发区。10月,中共十二届三中全会确认我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济

1985年 相继在长江、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开发区

1987年 中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务

1992年 中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标

2001年 12月11日,我国正式成为世贸组织成员

(1)根据上述材料并结合所学知识,简要说明中苏改革的不同。

提示 不同:中国先农村后城市;苏联与之相反。中国边实践边摸索,理论与实践相结合;苏联盲目实践,没有科学理论升华与指导。中国改革路径明确,逐步确立社会主义市场经济体制;苏联很长一段时间坚持计划经济体制,改革路径失误。

(2)从中苏改革的实践中,谈谈你的认识。

提示 改革不可能一帆风顺;要结合本国国情,适时调整;要有正确的理论作指导。

深化拓展

西方模式、苏联模式与中国模式的对比

资本主义经济制度 社会主义经济制度 自由资本主义 国家垄断资本主义 苏联模式 中国特色模式

所有制 结构 私有制 私有为主,兼有国营 生产资料公有制 公有制为主,多种所有制并存

经济管理体制 市场体制 市场主导国家调控 高度集中计划经济体制 社会主义市场经济体制

工业化 道路 先轻后重 优先发展重工业 农、轻、重协调

发展

农业发 展道路 资本主义农场 农业集体化 家庭联产承包责

任制

政治制度 分权制衡、多党制 高度集权、一党制、终身制 人大制度多党合作

社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发,走符合国情的道路;

改革不可能是一帆风顺的;社会主义制度要通过不断改革来完善

改革应坚持社会主义发展方向,抵制西方资本主义国家的和平演变,处理好改革、发展与稳定的关系

突破传统的束缚是经济体制创新和调整的前提

改革必须具有实事求是的科学精神

社会主义道路的失败与成功给我们带来哪些启示?

为何东欧剧变、苏联解体后,中国却能改革成功?

守正才能不迷失方向、不犯颠覆性错误,创新才能把握时代、引领时代。我们要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理,坚持马克思主义基本原理不动摇,坚持党的全面领导不动摇,坚持中国特色社会主义不动摇”。

——习近平

始终坚持马克思主义基本原理不动摇!

始终坚持党的全面领导不动摇!

始终坚持中国特色社会主义不动摇!

守正

在守正创新中推进中国式现代化

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体