-部编版小学语文六年级下册小升初分类特训:文言文阅读(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | -部编版小学语文六年级下册小升初分类特训:文言文阅读(一)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 978.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-08 12:57:35 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

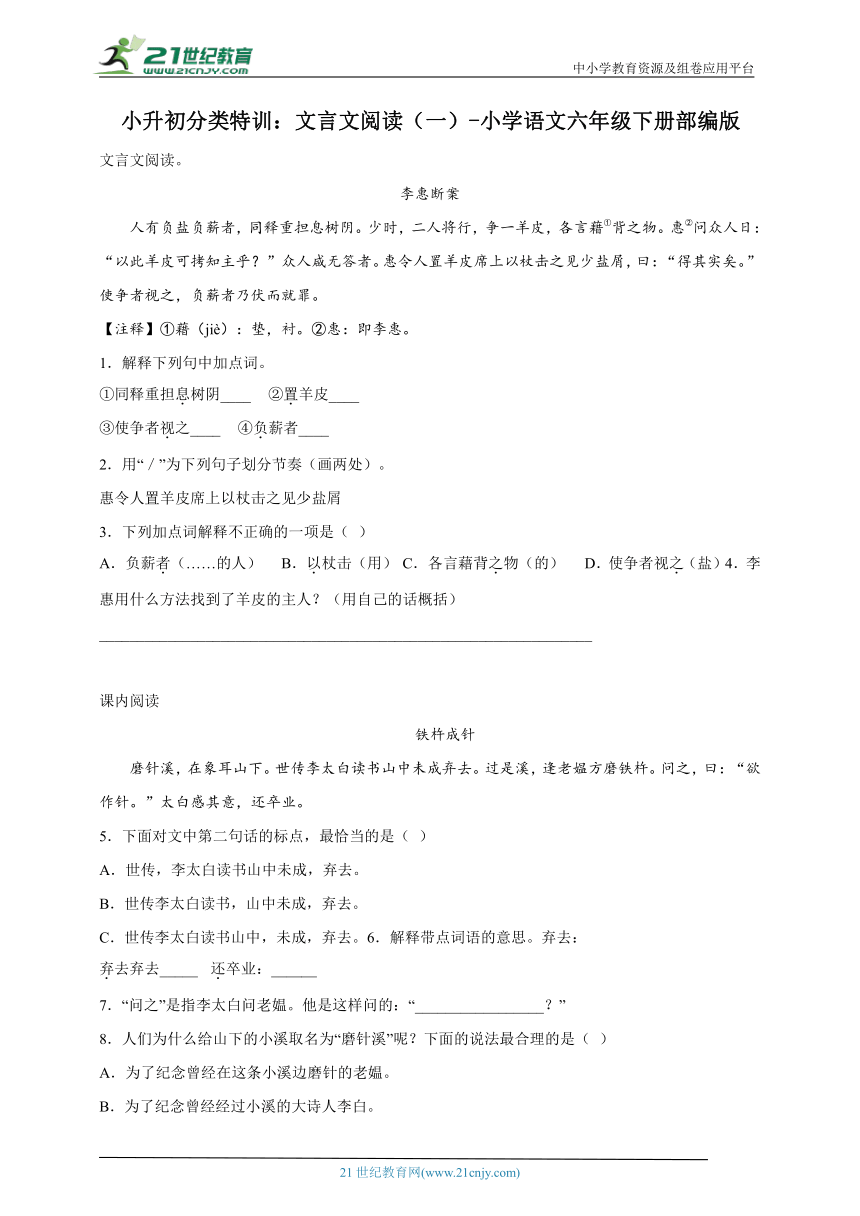

小升初分类特训:文言文阅读(一)-小学语文六年级下册部编版

文言文阅读。

李惠断案

人有负盐负薪者,同释重担息树阴。少时,二人将行,争一羊皮,各言藉①背之物。惠②问众人日:“以此羊皮可拷知主乎?”众人咸无答者。惠令人置羊皮席上以杖击之见少盐屑,曰:“得其实矣。”使争者视之,负薪者乃伏而就罪。

【注释】①藉(jiè):垫,衬。②惠:即李惠。

1.解释下列句中加点词。

①同释重担息树阴____ ②置羊皮____

③使争者视之____ ④负薪者____

2.用“/”为下列句子划分节奏(画两处)。

惠令人置羊皮席上以杖击之见少盐屑

3.下列加点词解释不正确的一项是( )

A.负薪者(……的人) B.以杖击(用) C.各言藉背之物(的) D.使争者视之(盐)4.李惠用什么方法找到了羊皮的主人?(用自己的话概括)

_________________________________________________________________

课内阅读

铁杵成针

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中未成弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

5.下面对文中第二句话的标点,最恰当的是( )

A.世传,李太白读书山中未成,弃去。

B.世传李太白读书,山中未成,弃去。

C.世传李太白读书山中,未成,弃去。6.解释带点词语的意思。弃去:

弃去弃去_____ 还卒业:______

7.“问之”是指李太白问老媪。他是这样问的:“_________________?”

8.人们为什么给山下的小溪取名为“磨针溪”呢?下面的说法最合理的是( )

A.为了纪念曾经在这条小溪边磨针的老媪。

B.为了纪念曾经经过小溪的大诗人李白。

C.为了学习发扬老媪坚持不懈的磨针精神。

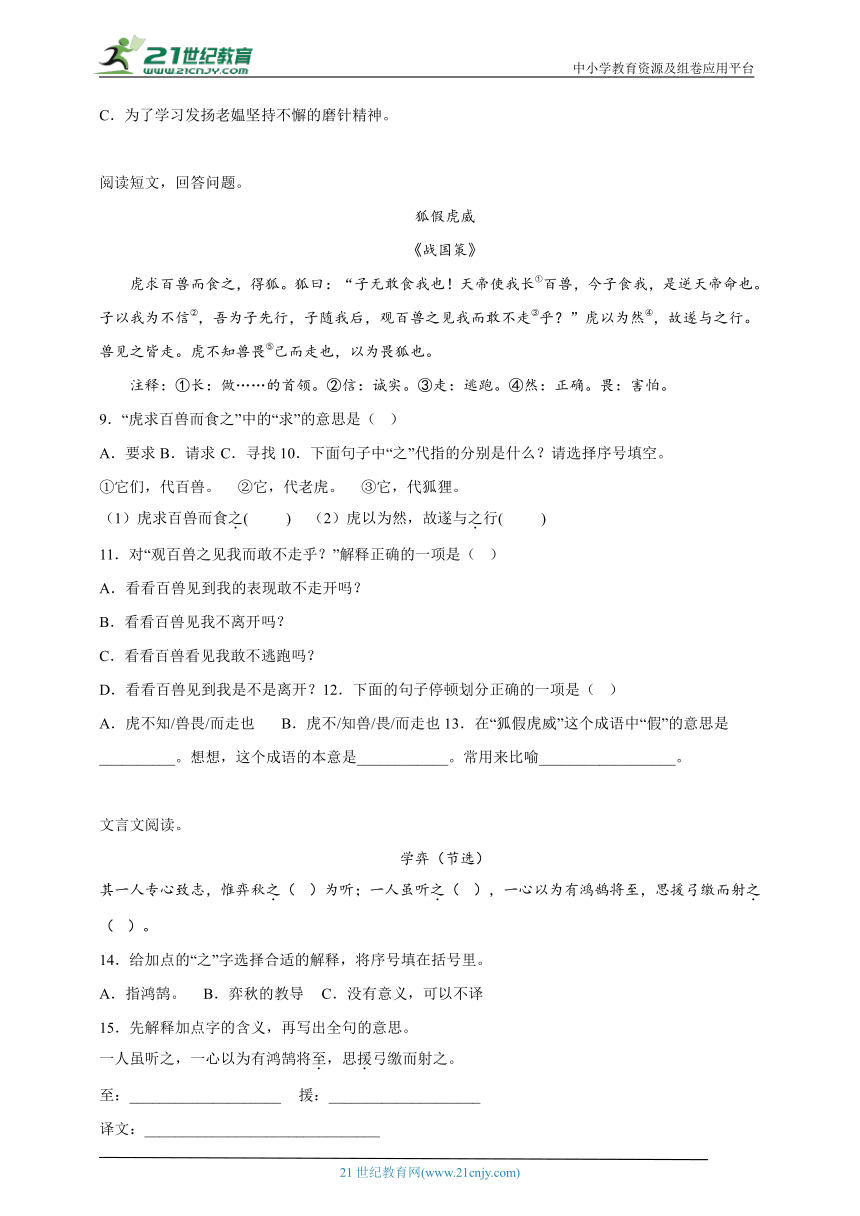

阅读短文,回答问题。

狐假虎威

《战国策》

虎求百兽而食之,得狐。狐曰:“子无敢食我也!天帝使我长①百兽,今子食我,是逆天帝命也。子以我为不信②,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走③乎?”虎以为然④,故遂与之行。兽见之皆走。虎不知兽畏⑤己而走也,以为畏狐也。

注释:①长:做……的首领。②信:诚实。③走:逃跑。④然:正确。畏:害怕。

9.“虎求百兽而食之”中的“求”的意思是( )

A.要求 B.请求 C.寻找10.下面句子中“之”代指的分别是什么?请选择序号填空。

①它们,代百兽。 ②它,代老虎。 ③它,代狐狸。

(1)虎求百兽而食之( ) (2)虎以为然,故遂与之行( )

11.对“观百兽之见我而敢不走乎?”解释正确的一项是( )

A.看看百兽见到我的表现敢不走开吗?

B.看看百兽见我不离开吗?

C.看看百兽看见我敢不逃跑吗?

D.看看百兽见到我是不是离开?12.下面的句子停顿划分正确的一项是( )

A.虎不知/兽畏/而走也 B.虎不/知兽/畏/而走也13.在“狐假虎威”这个成语中“假”的意思是__________。想想,这个成语的本意是____________。常用来比喻__________________。

文言文阅读。

学弈(节选)

其一人专心致志,惟弈秋之( )为听;一人虽听之( ),一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之( )。

14.给加点的“之”字选择合适的解释,将序号填在括号里。

A.指鸿鹄。 B.弈秋的教导 C.没有意义,可以不译

15.先解释加点字的含义,再写出全句的意思。

一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

至:____________________ 援:____________________

译文:_______________________________

16.我可以用__________、__________等成语来形容第一个学生的学习态度;用__________、__________等成语来形容第二个学生的学习态度。

17.《学弈》这则文言文选自__________。通过这篇课文,我明白了_________的道理。

阅读理解。

狼子野心

有富室,偶得二小狼,与家犬杂畜,亦与犬相安。稍长,亦颇驯,竟忘其为狼。一日,主人昼寝厅事,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视,无一人。再就枕,将寐,犬又如前。乃伪睡以俟,则二狼伺其未觉,将啮其喉,犬阻之,不使前也。乃杀而取其革。此事从侄虞敦言:“狼子野心,信不诬哉!”然野心不过遁逸耳。阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻患耶?

18.解释下列句中加点的词。

(1)将啮其喉( ) (2)信不诬哉( )

19.翻译文中画线句子:__________________

20.这则寓言告诉我们要警惕像狼一样的坏人,这类人与文中的狼的相似之处是:__________(用原文回答)。

21.文中最后一句除了对狼表示谴责以外,还表达了什么意思?

_________________________________________________________________

阅读理解。

杨布打狗

杨朱①之弟曰②布,衣素衣而出。天雨,解素衣,衣缁③衣而反。其狗不知,迎而吠之。杨布怒,将扑之。杨朱曰:“子无扑矣,子亦犹是也。向者④使汝狗白而往黑而来,岂能无怪哉?”

【注释】①杨朱:先秦哲学家,战国时期魏国人。②曰:名叫。③缁(zī):黑色。④向者:刚才。

22.解释下列句子中加点的字。

(1)衣( )素衣而出 (2)衣缁衣而反( )

23.下列“之”字的用法与其他三项不同的一项是( )。

A.迎而吠之 B.将扑之 C.一人虽听之 D.无稽之谈24.联系短文,写一写下面句子的意思。

向者使汝狗白而往黑而来,岂能无怪哉?

_________________________________________________________________

25.读了这则故事,你明白了什么道理?

_________________________________________________________________

仔细阅读每一篇文章,完成相应的的题目。

薛谭学讴①

薛谭学讴于秦青、未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止,饯行②于郊衢③,抚节④悲歌,声振林木,响遏行云。薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

【注释】①讴:歌唱。②饯行:设宴送行。③郊衢:郊外的大道边。④抚节:打着节拍。

26.判断加点字的意思是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。

①未穷青之技(穷困)( ) ②秦青弗止(没有)( )

③薛谭乃谢求反(感谢)( ) ④薛谭乃谢求反(返回)( )

27.用自己的话写出文中画线句子的意思。

_________________________________________________________________

28.这个故事给你怎样的启示?

_________________________________________________________________

课内阅读。

两小儿辩日(片段)

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。

……

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

29.你能解释下面加点字在古文中的意思吗?

辩斗____________________ 去人近____________________ 不能决_________________________________________________________________

30.“问其故”中“故”的意思是“原因”,在文中用波浪线画出两小儿辩斗的原因。

_________________________________________________________________

31.联系全文,读读画线的句子,你从中明白了什么道理?写一写。

_________________________________________________________________

32.你了解孔子吗?写句你积累的《论语》中的名言。

_________________________________________________________________

参考答案:

1. 休息 放 看 背 2.惠令人置羊皮席上/以杖击之/少盐屑 3.D 4.李惠通过让人拷打羊皮,我找到了羊皮的主人。

【分析】译文:有负盐的和负柴的,两个人同时放下重担在树荫下休息。要走的时候,争一张羊皮,都 说是自己坐卧和披背用的东西。李惠让他们出去,对主簿说:“敲打这张羊皮能够查出它的主人吗?”部下都没有回答。李惠叫人把羊皮放在席上面,用杖敲打,见到有一些盐末,就说:“得到实情了!”再让争吵的双方进来看,负柴的人才承认了罪过。

1.本题考查的是字词解释,结合词语所在的语境进行分析,写出相应的释义即可。

①“同释重担息树阴”意思是两个人同时放下重担在树荫下休息。所以“息”的意思是休息。

②“置羊皮”意思是把羊皮放在席上面。所以“置”的意思是放。

③“使争者视之”意思是再让争吵的双方进来看。所以“视”的意思是看。

④“负薪者”意思是背负着柴的人。所以“负”的意思是背。

2.本题考查的是节奏的划分,结合原句的语境进行分析。本题中,“惠令人置羊皮席上以杖击之见少盐屑”意思是李惠叫人把羊皮放在席上面,用杖敲打,见到有一些盐末。所以节奏划分应该是:惠令人置羊皮席上/以杖击之/见少盐屑。

3.本题考查的是词语的解释,结合语境的特点进行分析。在本题中加点词解释不正确的是D项,“使争者视之”意思是再让争吵的双方进来看羊皮。所以“之”是指羊皮。

4.本题考查的是对原文内容的分析和概括,结合原文的主旨进行分析,李惠找到主人的方法就是用了一块羊皮来寻找,结合例文内容来概括,可以写成李惠通过让人拷打羊皮,我找到了羊皮的主人。

5.C 6. 放弃 回去 7.老婆婆,您磨铁杵干什么呀 8.C

【分析】译文:磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人在磨铁棒,于是问她在干什么,老妇人说:“我想把它磨成针。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。

5.本题考查给句子加标点。这句话表达的意思是:世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。所以C选项正确。

6.本题考查字词解释。注意在句子中理解词语意思。

“弃去”意思是放弃学习离开;弃:放弃。

“还卒业”意思是回去完成学业。还:回去。

7.本题考查文章内容的掌握与理解。根据回答“欲作针。”可知李太白问的是“老婆婆,您磨铁杵干什么呀?”。

8.本题考查文章内容的掌握。这篇文章告诉我们只要坚持,铁杵都能磨成针,只要有毅力,肯下苦功,事情就能成功。

所以小溪取名为“磨针溪”是因为发扬老媪坚持不懈的磨针精神。

9.C 10. ① ③ 11.C 12.A 13. 假借,凭借 狐狸借老虎之威吓退百兽 仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人

【分析】译文:老虎寻找各种野兽吃掉他们,抓到一只狐狸。狐狸说:“您不敢吃我!天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令。你认为我的话不诚实,我在你前面行走,你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗 ”老虎认为狐狸的话是有道理的,所以就和它一起走。野兽看见它们都逃跑了。老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为它们是害怕狐狸。

9.本题考查字词理解。这句话意思是:老虎寻找各种野兽吃掉他们,所有“求”的意思是寻找。

10.本题考查“之”的意思。

(1)这句话意思是:老虎寻找各种野兽吃掉他们,“之”它们,代百兽;

(2)这句话的意思是:老虎认为狐狸的话是有道理的,所以就和它一起走,“之”它,代狐狸。

11.本题考查句子翻译,结合注释和译文完成。

“走”:跑;所以这句话意思是:看看百兽看见我敢不逃跑吗?

12.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

本题选A。

13.本题考查理解文章意思。狐假虎威,汉语成语,狐,指狐狸;虎,老虎;威,威风;是先秦时代汉族寓言故事, 狐狸假借老虎的威势;后以“狐假虎威”比喻仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人。出自《战国策·楚策一》。

14.C B A 15. 到来。 引,拉。 而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它。 16. 聚精会神 专心致志 三心二意 心不在焉 17. 《孟子》 做任何事都应当专心致志,绝不可三心二意

【分析】译文:弈秋是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁(或是天鹅)要飞来,想要拉弓箭将它射下来。虽然他们二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。难道是因为他的智力比别人差吗?说:不是这样的。

14.本题考查“之”的解释。根据译文理解。

15.本题考查句子翻译。结合注释根据译文完成。

“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。”意思是:另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁(或是天鹅)要飞来,想要拉弓箭将它射下来。

至:到来。援:引,拉。

16.本题考查理解文章内容。从文中可知第一个学生的学习态度很认真、专心,所以可以用专心致志、聚精会神等成语来形容;第一个学生的学习不认真,开小差,所以可以用三心二意、心不在焉等成语来形容。

17.本题考查文学常识。《学弈》出自《孟子·告子上》,通过弈秋教两人下棋的事,告诉我们做任何事都应当专心致志,绝不可三心二意。

18. 咬 确实、的确 19.于是假装睡着来看怎么回事,才发现原来那两只狼想等他睡着没防备时咬他的喉咙,忠心的狗发现了狼的企图,便阻止狼,不让它靠近主人。 20.阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣 21.对主人不识狼的阴险本性表示嘲讽。

【分析】有个有钱人家偶然得到两只小狼,将它们和家狗混在一起圈养,也和狗相安无事。两只狼渐渐地长大了,还是很驯服,(主人)竟然忘了它们是狼。一天白天躺在客厅里,听到群狗呜呜地发出发怒的叫声,惊醒起来四周看看,没有一个人。再次就枕准备睡觉,狗又像前面一样(吼叫),(他)便假睡来等着(观察情况)。便发现两只狼等到他没有醒,要咬他的喉咙,狗阻止它们,不让它们上前。(那个人)就杀狼取它们的皮。(他)就说:“狼子野心,确实没有诬蔑它们啊!”凶恶的本性只不过是被深深地隐藏罢了。表面上装作很亲热,但背地里却心怀不轨,更不是只有野心罢了。禽兽并不值得说什么,这个人为什么要收养这两条狼给自己留下祸患呢。

18.本题考查文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

“将啮其喉”一句的意思是“要咬他的喉咙”,其中“啮”的意思是“咬”。

“信不诬哉”一句的意思是“确实没有诬蔑它们啊”,其中“信”的意思是“确实、的确”。

19.本题考查句的子翻译。翻译某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。本句应注意“乃”、“伪”、“俟”、“啮”、“阻”、“使”等字的翻译。

20.本题考查对文章内容的理解与分析。通过阅读文章可知,狼表面上与人很亲热,但是背地里却存有坏心思,其实生活中也有这样的“阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣”的人,我们应该警惕。

21.本题考查对文章内容的理解与分析。通过阅读文章可知,本文不仅表达了作者对狼和像狼这样的人的不耻,也表达了对主人不能看清狼的本性的讽刺,警示人们不能对某一事物抱有绝对信任。

22. 穿 同“返”,返回 23.D 24.假如刚才你的狗离开时是白色的而回来就变成了黑色的,你怎能不以此而感到奇怪呢? 25.当朋友误解我们时,千万不要动怒发火,应该换位思考一下。

【分析】译文:杨朱的弟弟叫杨布,他穿着件白色的衣服出门去了。天下起了雨,杨布便脱下白衣,穿着黑色的衣服回家。他家的狗没认出来是杨布,就迎上前冲他叫。杨布十分生气,准备打狗。这时杨朱说:“你不要打狗,如果换做是你,你也会像它这样做的。假如刚才你的狗离开前是白色的而回来变成了黑色的,你怎么能不感到奇怪呢?”

22.本题考查文言文字义翻译。

(1)“衣素衣”中的“素衣”是白色的衣服,那么联系上下文,可知是杨布穿着白色的衣服出门,前一个“衣”就作动词使用,表示穿。

(2)联系前文的“衣素衣而出”,如今“衣缁衣而反”,可知“反”应是通假字,通“返”,返回的意思。

23.本题考查虚词“之”字的用法。

A项,“迎而吠之”的意思是迎上前冲他叫,“之”用作代词,代指杨布。

B项,“将扑之”的意思是准备打狗,“之”用作代词,代指狗。

C项,“一人虽听之”的意思是另一个人虽然也在听弈秋的教导,“之”用作代词,代指弈秋的授课。

D项,“无稽之谈”的意思是毫无根据的说法,“之”用作助词,表示的。

24.本题考查文言文句子翻译。文言文的句子翻译尽可能做到字字翻译,如果翻译后句子的意思表达不完整或者不通顺,要注意补充省略的句子成分,调整语序,做到“字字落实,以直译为主,意译为辅”。

“向者”指刚才。“使”指假使,假若。“汝狗”指你的狗。“白而往黑而来”指出去的时候是白色的,回来的时候是黑色的。“岂”指怎么。“怪”指对什么感到奇怪。

合并起来,梳理通顺即为:假如刚才你的狗离开前是白色的,而回来变成了黑色的,你怎么能不感到奇怪呢?

25.本题考查文言文中心思想的理解。先回顾一遍故事内容,杨布穿着白衣出门,回来换了黑衣变了一个样,狗认不出来所以当作陌生人防范,这是狗的尽责。杨布责怪狗,是没有站在狗的角度看问题,没有想到自己的变化带来的影响。

这既告诉我们,要学会换位思考,尤其遭遇别人不友好的表现,应设身处地,反躬自问,不应一味责怪别人。

也告诉我们事物是千变万化的,要想正确地认识事物,就不能用一成不变的眼光来看待事物,更不能被一时的表面现象所迷惑,要抓住事物的本质。

学生能从故事中得出合情合理的启示,言之有理,语句通顺,即可得分。

26. × √ × √ 27.薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。 28.这个故事说明了学习必须虚心、持之以恒、不能骄傲自满、半途而废。

【分析】译文:薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

26.考查字词解释。

①错误,穷:尽,完。

③错误,谢:道歉。

27.考查句子的翻译。句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

28.考查理解文章的主旨。薛谭第一次亲身目睹了自己的老师歌唱本领如此高强,技艺如此绝伦,发自肺腑钦敬,薛谭幡然醒悟,明白自己肤浅的学业与老师已经登临的艺术高境差距之遥有如地对天。薛谭当即向老师认错,恳求老师准允他重返师门继续学习。这个故事说明了学习必须虚心、持之以恒、不能骄傲自满、不能浅尝辄止、半途而废,要知错就改。学习科学文化知识要虚心求教,学习是学无止境的,学海无涯,永远精进。另一方面可以说恰当的正面教育可收到很好的效果。

29. 辩论,争论 离 判断 30.一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 31.要敢于探求客观真理,并能独立思考、大胆质疑。 32.三人行,必有我师焉。

【分析】翻译:孔子向东游历,见到两个小孩在争辩,就问他们在争辩的原因。一个小孩子说:“我认为太阳刚刚升起的时候距离人近,而正午的时候距离人远。”另一个小孩子认为太阳刚刚升起的时候距离人比较远,而正午的时候距离人比较近。……孔子听了之后不能判断他们俩谁对谁错。两个小孩子笑着对孔子说:“是谁说你智慧多呢?”

29.本题考查文言文字词解释。学生在日常学习中要做好相关方面知识的积累。

辩斗:辩论,争论。去:离;距离。决:决断,判定,判断。

30.本题考查文言文的理解。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。这两句讲述的是两小儿辩斗的原因。

31.本题考查文言文的理解。本文是一篇寓言故事。文章叙述了古时候,两个小孩凭着自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,就连孔子这样博学的人也无能为力。这个故事说明为了认识自然、探求客观真理,要敢于独立思考、大胆质疑;也说明宇宙无限,知识无穷,再博学的人也会有所不知,学习是无止境的。故事可分三部分理解。先写孔子路遇两小儿辩斗,点明了故事发生的时间、地点、人物、起因。两小儿对于太阳在不同时间距离地球远近这一问题摆出两种截然不同的观点。接着写两小儿凭借人们日常生活中可以体会的直觉(视觉、触觉)阐明所持观点,以反驳对方观点。最后写孔子面对两小儿的争辩,无法裁决而引起两小儿的“笑”。全文仅一百来字,却能给人以多方面的启示。通过对话描写来表现人物、展开故事情节是其语言表达上的特点,从中表现了两小儿的天真可爱及孔子谦虚谨慎、实事求是的科学态度。

32.本题考查名人名言的识记。积累的《论语》中的名言有:(1)学而时习之,不亦说乎?(2)有朋自远方来,不亦乐乎?(3)人不知而不愠,不亦君子乎?

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

小升初分类特训:文言文阅读(一)-小学语文六年级下册部编版

文言文阅读。

李惠断案

人有负盐负薪者,同释重担息树阴。少时,二人将行,争一羊皮,各言藉①背之物。惠②问众人日:“以此羊皮可拷知主乎?”众人咸无答者。惠令人置羊皮席上以杖击之见少盐屑,曰:“得其实矣。”使争者视之,负薪者乃伏而就罪。

【注释】①藉(jiè):垫,衬。②惠:即李惠。

1.解释下列句中加点词。

①同释重担息树阴____ ②置羊皮____

③使争者视之____ ④负薪者____

2.用“/”为下列句子划分节奏(画两处)。

惠令人置羊皮席上以杖击之见少盐屑

3.下列加点词解释不正确的一项是( )

A.负薪者(……的人) B.以杖击(用) C.各言藉背之物(的) D.使争者视之(盐)4.李惠用什么方法找到了羊皮的主人?(用自己的话概括)

_________________________________________________________________

课内阅读

铁杵成针

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中未成弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

5.下面对文中第二句话的标点,最恰当的是( )

A.世传,李太白读书山中未成,弃去。

B.世传李太白读书,山中未成,弃去。

C.世传李太白读书山中,未成,弃去。6.解释带点词语的意思。弃去:

弃去弃去_____ 还卒业:______

7.“问之”是指李太白问老媪。他是这样问的:“_________________?”

8.人们为什么给山下的小溪取名为“磨针溪”呢?下面的说法最合理的是( )

A.为了纪念曾经在这条小溪边磨针的老媪。

B.为了纪念曾经经过小溪的大诗人李白。

C.为了学习发扬老媪坚持不懈的磨针精神。

阅读短文,回答问题。

狐假虎威

《战国策》

虎求百兽而食之,得狐。狐曰:“子无敢食我也!天帝使我长①百兽,今子食我,是逆天帝命也。子以我为不信②,吾为子先行,子随我后,观百兽之见我而敢不走③乎?”虎以为然④,故遂与之行。兽见之皆走。虎不知兽畏⑤己而走也,以为畏狐也。

注释:①长:做……的首领。②信:诚实。③走:逃跑。④然:正确。畏:害怕。

9.“虎求百兽而食之”中的“求”的意思是( )

A.要求 B.请求 C.寻找10.下面句子中“之”代指的分别是什么?请选择序号填空。

①它们,代百兽。 ②它,代老虎。 ③它,代狐狸。

(1)虎求百兽而食之( ) (2)虎以为然,故遂与之行( )

11.对“观百兽之见我而敢不走乎?”解释正确的一项是( )

A.看看百兽见到我的表现敢不走开吗?

B.看看百兽见我不离开吗?

C.看看百兽看见我敢不逃跑吗?

D.看看百兽见到我是不是离开?12.下面的句子停顿划分正确的一项是( )

A.虎不知/兽畏/而走也 B.虎不/知兽/畏/而走也13.在“狐假虎威”这个成语中“假”的意思是__________。想想,这个成语的本意是____________。常用来比喻__________________。

文言文阅读。

学弈(节选)

其一人专心致志,惟弈秋之( )为听;一人虽听之( ),一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之( )。

14.给加点的“之”字选择合适的解释,将序号填在括号里。

A.指鸿鹄。 B.弈秋的教导 C.没有意义,可以不译

15.先解释加点字的含义,再写出全句的意思。

一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

至:____________________ 援:____________________

译文:_______________________________

16.我可以用__________、__________等成语来形容第一个学生的学习态度;用__________、__________等成语来形容第二个学生的学习态度。

17.《学弈》这则文言文选自__________。通过这篇课文,我明白了_________的道理。

阅读理解。

狼子野心

有富室,偶得二小狼,与家犬杂畜,亦与犬相安。稍长,亦颇驯,竟忘其为狼。一日,主人昼寝厅事,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视,无一人。再就枕,将寐,犬又如前。乃伪睡以俟,则二狼伺其未觉,将啮其喉,犬阻之,不使前也。乃杀而取其革。此事从侄虞敦言:“狼子野心,信不诬哉!”然野心不过遁逸耳。阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣。兽不足道,此人何取而自贻患耶?

18.解释下列句中加点的词。

(1)将啮其喉( ) (2)信不诬哉( )

19.翻译文中画线句子:__________________

20.这则寓言告诉我们要警惕像狼一样的坏人,这类人与文中的狼的相似之处是:__________(用原文回答)。

21.文中最后一句除了对狼表示谴责以外,还表达了什么意思?

_________________________________________________________________

阅读理解。

杨布打狗

杨朱①之弟曰②布,衣素衣而出。天雨,解素衣,衣缁③衣而反。其狗不知,迎而吠之。杨布怒,将扑之。杨朱曰:“子无扑矣,子亦犹是也。向者④使汝狗白而往黑而来,岂能无怪哉?”

【注释】①杨朱:先秦哲学家,战国时期魏国人。②曰:名叫。③缁(zī):黑色。④向者:刚才。

22.解释下列句子中加点的字。

(1)衣( )素衣而出 (2)衣缁衣而反( )

23.下列“之”字的用法与其他三项不同的一项是( )。

A.迎而吠之 B.将扑之 C.一人虽听之 D.无稽之谈24.联系短文,写一写下面句子的意思。

向者使汝狗白而往黑而来,岂能无怪哉?

_________________________________________________________________

25.读了这则故事,你明白了什么道理?

_________________________________________________________________

仔细阅读每一篇文章,完成相应的的题目。

薛谭学讴①

薛谭学讴于秦青、未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止,饯行②于郊衢③,抚节④悲歌,声振林木,响遏行云。薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

【注释】①讴:歌唱。②饯行:设宴送行。③郊衢:郊外的大道边。④抚节:打着节拍。

26.判断加点字的意思是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。

①未穷青之技(穷困)( ) ②秦青弗止(没有)( )

③薛谭乃谢求反(感谢)( ) ④薛谭乃谢求反(返回)( )

27.用自己的话写出文中画线句子的意思。

_________________________________________________________________

28.这个故事给你怎样的启示?

_________________________________________________________________

课内阅读。

两小儿辩日(片段)

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。

一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。

……

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

29.你能解释下面加点字在古文中的意思吗?

辩斗____________________ 去人近____________________ 不能决_________________________________________________________________

30.“问其故”中“故”的意思是“原因”,在文中用波浪线画出两小儿辩斗的原因。

_________________________________________________________________

31.联系全文,读读画线的句子,你从中明白了什么道理?写一写。

_________________________________________________________________

32.你了解孔子吗?写句你积累的《论语》中的名言。

_________________________________________________________________

参考答案:

1. 休息 放 看 背 2.惠令人置羊皮席上/以杖击之/少盐屑 3.D 4.李惠通过让人拷打羊皮,我找到了羊皮的主人。

【分析】译文:有负盐的和负柴的,两个人同时放下重担在树荫下休息。要走的时候,争一张羊皮,都 说是自己坐卧和披背用的东西。李惠让他们出去,对主簿说:“敲打这张羊皮能够查出它的主人吗?”部下都没有回答。李惠叫人把羊皮放在席上面,用杖敲打,见到有一些盐末,就说:“得到实情了!”再让争吵的双方进来看,负柴的人才承认了罪过。

1.本题考查的是字词解释,结合词语所在的语境进行分析,写出相应的释义即可。

①“同释重担息树阴”意思是两个人同时放下重担在树荫下休息。所以“息”的意思是休息。

②“置羊皮”意思是把羊皮放在席上面。所以“置”的意思是放。

③“使争者视之”意思是再让争吵的双方进来看。所以“视”的意思是看。

④“负薪者”意思是背负着柴的人。所以“负”的意思是背。

2.本题考查的是节奏的划分,结合原句的语境进行分析。本题中,“惠令人置羊皮席上以杖击之见少盐屑”意思是李惠叫人把羊皮放在席上面,用杖敲打,见到有一些盐末。所以节奏划分应该是:惠令人置羊皮席上/以杖击之/见少盐屑。

3.本题考查的是词语的解释,结合语境的特点进行分析。在本题中加点词解释不正确的是D项,“使争者视之”意思是再让争吵的双方进来看羊皮。所以“之”是指羊皮。

4.本题考查的是对原文内容的分析和概括,结合原文的主旨进行分析,李惠找到主人的方法就是用了一块羊皮来寻找,结合例文内容来概括,可以写成李惠通过让人拷打羊皮,我找到了羊皮的主人。

5.C 6. 放弃 回去 7.老婆婆,您磨铁杵干什么呀 8.C

【分析】译文:磨针溪是在象耳山脚下。世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。他路过一条小溪,遇见一位老妇人在磨铁棒,于是问她在干什么,老妇人说:“我想把它磨成针。”李白被她的精神感动,就回去完成学业。

5.本题考查给句子加标点。这句话表达的意思是:世世代代相传李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。所以C选项正确。

6.本题考查字词解释。注意在句子中理解词语意思。

“弃去”意思是放弃学习离开;弃:放弃。

“还卒业”意思是回去完成学业。还:回去。

7.本题考查文章内容的掌握与理解。根据回答“欲作针。”可知李太白问的是“老婆婆,您磨铁杵干什么呀?”。

8.本题考查文章内容的掌握。这篇文章告诉我们只要坚持,铁杵都能磨成针,只要有毅力,肯下苦功,事情就能成功。

所以小溪取名为“磨针溪”是因为发扬老媪坚持不懈的磨针精神。

9.C 10. ① ③ 11.C 12.A 13. 假借,凭借 狐狸借老虎之威吓退百兽 仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人

【分析】译文:老虎寻找各种野兽吃掉他们,抓到一只狐狸。狐狸说:“您不敢吃我!天帝派遣我来做各种野兽的首领,现在你吃掉我,是违背天帝的命令。你认为我的话不诚实,我在你前面行走,你跟随在我后面,观看各种野兽看见我有敢不逃跑的吗 ”老虎认为狐狸的话是有道理的,所以就和它一起走。野兽看见它们都逃跑了。老虎不知道野兽是害怕自己而逃跑的,认为它们是害怕狐狸。

9.本题考查字词理解。这句话意思是:老虎寻找各种野兽吃掉他们,所有“求”的意思是寻找。

10.本题考查“之”的意思。

(1)这句话意思是:老虎寻找各种野兽吃掉他们,“之”它们,代百兽;

(2)这句话的意思是:老虎认为狐狸的话是有道理的,所以就和它一起走,“之”它,代狐狸。

11.本题考查句子翻译,结合注释和译文完成。

“走”:跑;所以这句话意思是:看看百兽看见我敢不逃跑吗?

12.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。一般来说,主谓之间应该有停顿,句领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之也应该有停顿。所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

本题选A。

13.本题考查理解文章意思。狐假虎威,汉语成语,狐,指狐狸;虎,老虎;威,威风;是先秦时代汉族寓言故事, 狐狸假借老虎的威势;后以“狐假虎威”比喻仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人。出自《战国策·楚策一》。

14.C B A 15. 到来。 引,拉。 而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它。 16. 聚精会神 专心致志 三心二意 心不在焉 17. 《孟子》 做任何事都应当专心致志,绝不可三心二意

【分析】译文:弈秋是全国最擅长下棋的人。让弈秋教导两个人下棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁(或是天鹅)要飞来,想要拉弓箭将它射下来。虽然他们二人一起学习下棋,但后者的棋艺不如前者好。难道是因为他的智力比别人差吗?说:不是这样的。

14.本题考查“之”的解释。根据译文理解。

15.本题考查句子翻译。结合注释根据译文完成。

“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。”意思是:另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有大雁(或是天鹅)要飞来,想要拉弓箭将它射下来。

至:到来。援:引,拉。

16.本题考查理解文章内容。从文中可知第一个学生的学习态度很认真、专心,所以可以用专心致志、聚精会神等成语来形容;第一个学生的学习不认真,开小差,所以可以用三心二意、心不在焉等成语来形容。

17.本题考查文学常识。《学弈》出自《孟子·告子上》,通过弈秋教两人下棋的事,告诉我们做任何事都应当专心致志,绝不可三心二意。

18. 咬 确实、的确 19.于是假装睡着来看怎么回事,才发现原来那两只狼想等他睡着没防备时咬他的喉咙,忠心的狗发现了狼的企图,便阻止狼,不让它靠近主人。 20.阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣 21.对主人不识狼的阴险本性表示嘲讽。

【分析】有个有钱人家偶然得到两只小狼,将它们和家狗混在一起圈养,也和狗相安无事。两只狼渐渐地长大了,还是很驯服,(主人)竟然忘了它们是狼。一天白天躺在客厅里,听到群狗呜呜地发出发怒的叫声,惊醒起来四周看看,没有一个人。再次就枕准备睡觉,狗又像前面一样(吼叫),(他)便假睡来等着(观察情况)。便发现两只狼等到他没有醒,要咬他的喉咙,狗阻止它们,不让它们上前。(那个人)就杀狼取它们的皮。(他)就说:“狼子野心,确实没有诬蔑它们啊!”凶恶的本性只不过是被深深地隐藏罢了。表面上装作很亲热,但背地里却心怀不轨,更不是只有野心罢了。禽兽并不值得说什么,这个人为什么要收养这两条狼给自己留下祸患呢。

18.本题考查文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

“将啮其喉”一句的意思是“要咬他的喉咙”,其中“啮”的意思是“咬”。

“信不诬哉”一句的意思是“确实没有诬蔑它们啊”,其中“信”的意思是“确实、的确”。

19.本题考查句的子翻译。翻译某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。本句应注意“乃”、“伪”、“俟”、“啮”、“阻”、“使”等字的翻译。

20.本题考查对文章内容的理解与分析。通过阅读文章可知,狼表面上与人很亲热,但是背地里却存有坏心思,其实生活中也有这样的“阳为亲昵,而阴怀不测,更不止于野心矣”的人,我们应该警惕。

21.本题考查对文章内容的理解与分析。通过阅读文章可知,本文不仅表达了作者对狼和像狼这样的人的不耻,也表达了对主人不能看清狼的本性的讽刺,警示人们不能对某一事物抱有绝对信任。

22. 穿 同“返”,返回 23.D 24.假如刚才你的狗离开时是白色的而回来就变成了黑色的,你怎能不以此而感到奇怪呢? 25.当朋友误解我们时,千万不要动怒发火,应该换位思考一下。

【分析】译文:杨朱的弟弟叫杨布,他穿着件白色的衣服出门去了。天下起了雨,杨布便脱下白衣,穿着黑色的衣服回家。他家的狗没认出来是杨布,就迎上前冲他叫。杨布十分生气,准备打狗。这时杨朱说:“你不要打狗,如果换做是你,你也会像它这样做的。假如刚才你的狗离开前是白色的而回来变成了黑色的,你怎么能不感到奇怪呢?”

22.本题考查文言文字义翻译。

(1)“衣素衣”中的“素衣”是白色的衣服,那么联系上下文,可知是杨布穿着白色的衣服出门,前一个“衣”就作动词使用,表示穿。

(2)联系前文的“衣素衣而出”,如今“衣缁衣而反”,可知“反”应是通假字,通“返”,返回的意思。

23.本题考查虚词“之”字的用法。

A项,“迎而吠之”的意思是迎上前冲他叫,“之”用作代词,代指杨布。

B项,“将扑之”的意思是准备打狗,“之”用作代词,代指狗。

C项,“一人虽听之”的意思是另一个人虽然也在听弈秋的教导,“之”用作代词,代指弈秋的授课。

D项,“无稽之谈”的意思是毫无根据的说法,“之”用作助词,表示的。

24.本题考查文言文句子翻译。文言文的句子翻译尽可能做到字字翻译,如果翻译后句子的意思表达不完整或者不通顺,要注意补充省略的句子成分,调整语序,做到“字字落实,以直译为主,意译为辅”。

“向者”指刚才。“使”指假使,假若。“汝狗”指你的狗。“白而往黑而来”指出去的时候是白色的,回来的时候是黑色的。“岂”指怎么。“怪”指对什么感到奇怪。

合并起来,梳理通顺即为:假如刚才你的狗离开前是白色的,而回来变成了黑色的,你怎么能不感到奇怪呢?

25.本题考查文言文中心思想的理解。先回顾一遍故事内容,杨布穿着白衣出门,回来换了黑衣变了一个样,狗认不出来所以当作陌生人防范,这是狗的尽责。杨布责怪狗,是没有站在狗的角度看问题,没有想到自己的变化带来的影响。

这既告诉我们,要学会换位思考,尤其遭遇别人不友好的表现,应设身处地,反躬自问,不应一味责怪别人。

也告诉我们事物是千变万化的,要想正确地认识事物,就不能用一成不变的眼光来看待事物,更不能被一时的表面现象所迷惑,要抓住事物的本质。

学生能从故事中得出合情合理的启示,言之有理,语句通顺,即可得分。

26. × √ × √ 27.薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。 28.这个故事说明了学习必须虚心、持之以恒、不能骄傲自满、半途而废。

【分析】译文:薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着节拍,高唱悲歌。歌声振动了林木,那音响止住了行云。薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

26.考查字词解释。

①错误,穷:尽,完。

③错误,谢:道歉。

27.考查句子的翻译。句子的翻译要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

28.考查理解文章的主旨。薛谭第一次亲身目睹了自己的老师歌唱本领如此高强,技艺如此绝伦,发自肺腑钦敬,薛谭幡然醒悟,明白自己肤浅的学业与老师已经登临的艺术高境差距之遥有如地对天。薛谭当即向老师认错,恳求老师准允他重返师门继续学习。这个故事说明了学习必须虚心、持之以恒、不能骄傲自满、不能浅尝辄止、半途而废,要知错就改。学习科学文化知识要虚心求教,学习是学无止境的,学海无涯,永远精进。另一方面可以说恰当的正面教育可收到很好的效果。

29. 辩论,争论 离 判断 30.一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。” 31.要敢于探求客观真理,并能独立思考、大胆质疑。 32.三人行,必有我师焉。

【分析】翻译:孔子向东游历,见到两个小孩在争辩,就问他们在争辩的原因。一个小孩子说:“我认为太阳刚刚升起的时候距离人近,而正午的时候距离人远。”另一个小孩子认为太阳刚刚升起的时候距离人比较远,而正午的时候距离人比较近。……孔子听了之后不能判断他们俩谁对谁错。两个小孩子笑着对孔子说:“是谁说你智慧多呢?”

29.本题考查文言文字词解释。学生在日常学习中要做好相关方面知识的积累。

辩斗:辩论,争论。去:离;距离。决:决断,判定,判断。

30.本题考查文言文的理解。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”一儿曰:“我以日初出远,而日中时近也。这两句讲述的是两小儿辩斗的原因。

31.本题考查文言文的理解。本文是一篇寓言故事。文章叙述了古时候,两个小孩凭着自己的直觉,一个认为太阳在早晨离人近,一个认为太阳在中午离人近,为此,各持一端,争执不下,就连孔子这样博学的人也无能为力。这个故事说明为了认识自然、探求客观真理,要敢于独立思考、大胆质疑;也说明宇宙无限,知识无穷,再博学的人也会有所不知,学习是无止境的。故事可分三部分理解。先写孔子路遇两小儿辩斗,点明了故事发生的时间、地点、人物、起因。两小儿对于太阳在不同时间距离地球远近这一问题摆出两种截然不同的观点。接着写两小儿凭借人们日常生活中可以体会的直觉(视觉、触觉)阐明所持观点,以反驳对方观点。最后写孔子面对两小儿的争辩,无法裁决而引起两小儿的“笑”。全文仅一百来字,却能给人以多方面的启示。通过对话描写来表现人物、展开故事情节是其语言表达上的特点,从中表现了两小儿的天真可爱及孔子谦虚谨慎、实事求是的科学态度。

32.本题考查名人名言的识记。积累的《论语》中的名言有:(1)学而时习之,不亦说乎?(2)有朋自远方来,不亦乐乎?(3)人不知而不愠,不亦君子乎?

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)