人教版必修2第四单元第12课从计划经济到市场经济(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第四单元第12课从计划经济到市场经济(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-14 06:34:22 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。

凤凰涅槃??浴火重生

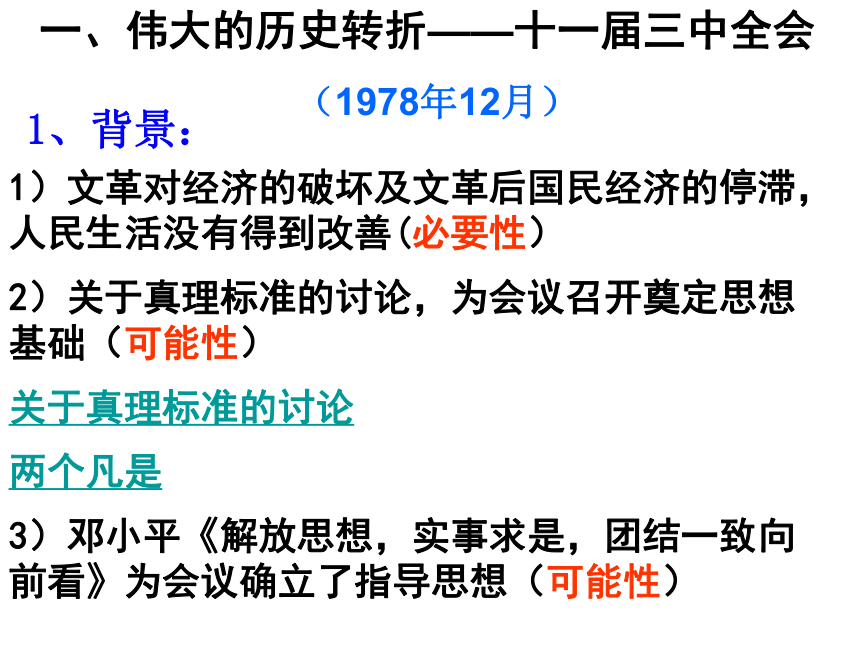

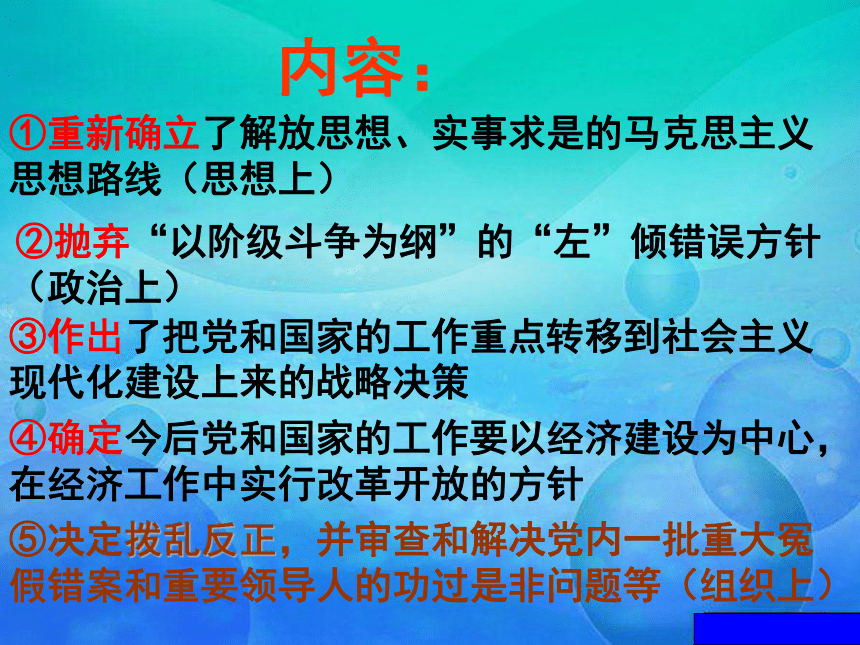

从计划经济到市场经济从计划经济到市场经济一、伟大的历史转折二、经济体制改革三、社会主义市场经济体制的建立一、伟大的历史转折 ——十一届三中全会1、背景:1)文革对经济的破坏及文革后国民经济的停滞,人民生活没有得到改善(必要性)

2)关于真理标准的讨论,为会议召开奠定思想基础(可能性)

关于真理标准的讨论

两个凡是

3)邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》为会议确立了指导思想(可能性)一、伟大的历史转折——十一届三中全会

(1978年12月)归纳:

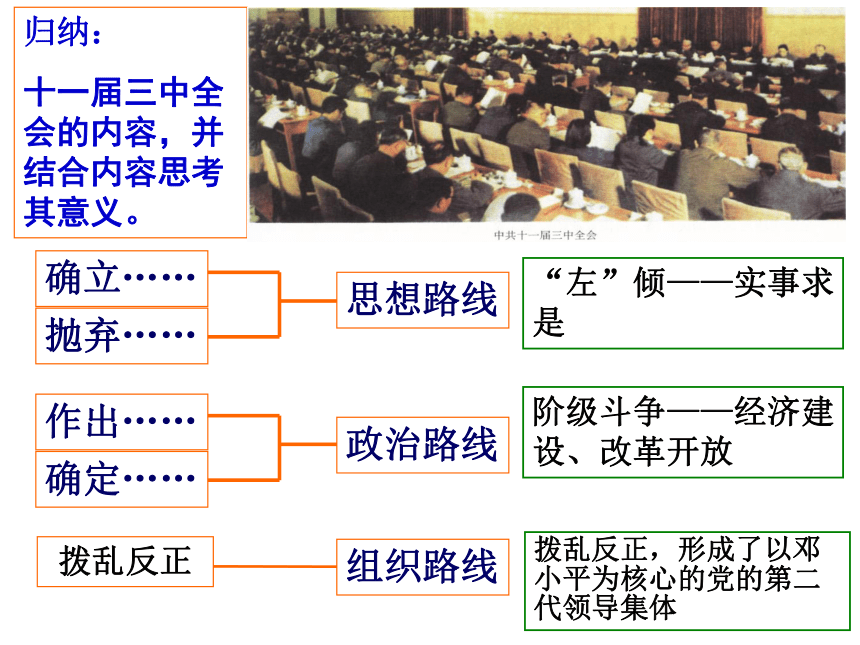

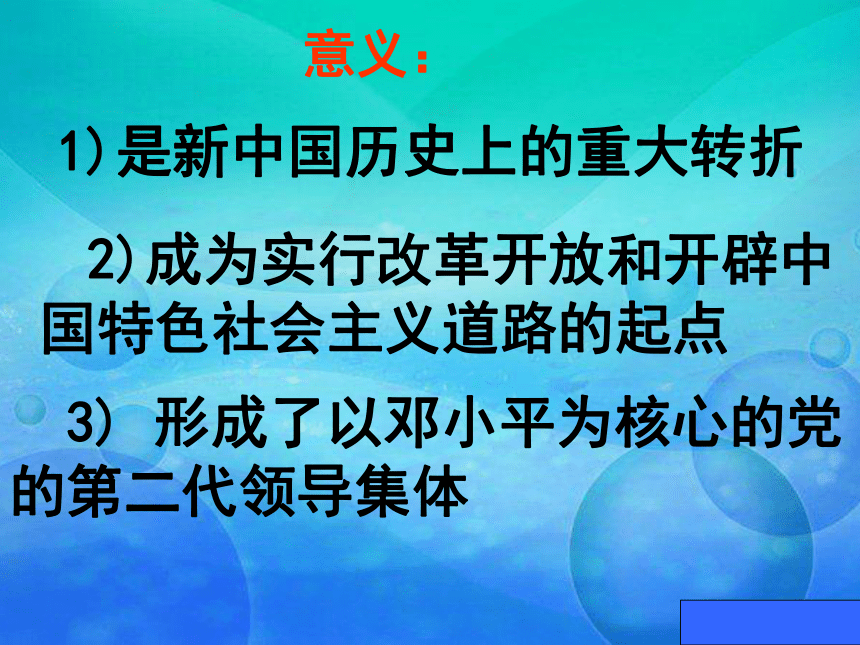

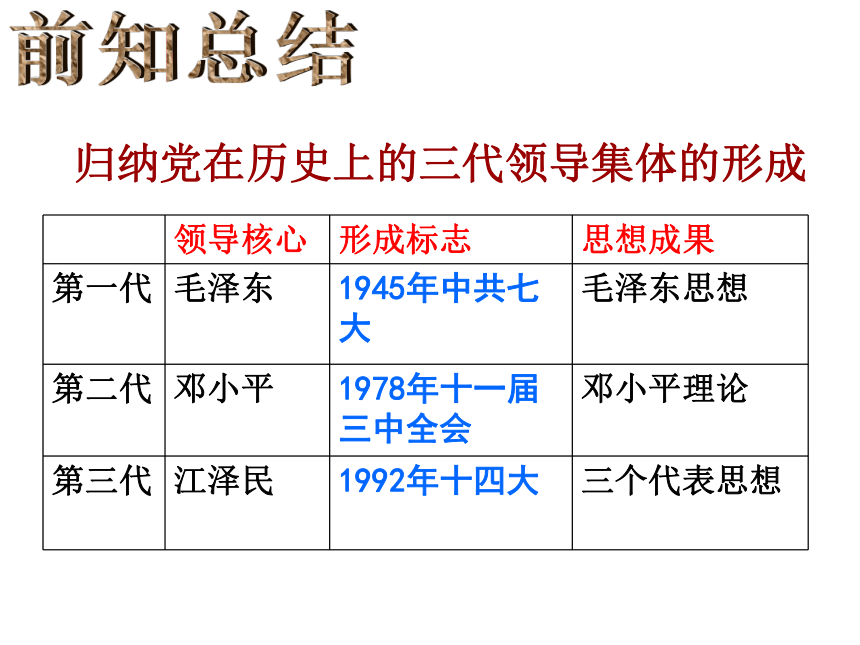

十一届三中全会的内容,并结合内容思考其意义。抛弃……确立……作出……确定……思想路线政治路线拨乱反正“左”倾——实事求是阶级斗争——经济建设、改革开放拨乱反正,形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体内容:⑤决定拨乱反正,并审查和解决党内一批重大冤假错案和重要领导人的功过是非问题等(组织上)①重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线(思想上) ②抛弃“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针(政治上)③作出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策④确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心,在经济工作中实行改革开放的方针 2)成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点 3) 形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体 1)是新中国历史上的重大转折意义:归纳党在历史上的三代领导集体的形成前知总结中共历史上具有转折性意义的会议总结工作重心由城市向农村转移工作重心由农村向城市转移工作重心由阶级斗争向经济建设转移归纳中国历史上三次历史性的巨变1、辛亥革命推翻了清朝的封建统治,建立了资产阶级共和国。2、中华人民共和国的成立结束了中国半殖民地半封建社会历史。3、十一届三中全会的召开我国进入社会主义现代化建设的新时期。二、经济体制改革1.含义 在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展社会生产力①改革前提:

②改革内容:

③改革目标:

④改革的根本目的:

⑤改革的实质:坚持社会主义制度生产关系中不适应生产力发展的环节建立社会主义市场经济体制解放和发展生产力社会主义制度的自我完善和发展 1、农村经济体制的改革(1)原因

历史原因:

现实原因:1978年,___、___(省)一些农村,开始进行了改革试验,农村已出现了改革势在必行的大趋势。长期人民公社体制压抑农民积极性1)农民的温饱问题没有解决,严重影响现代化建设

2)我国是个农业大国,农业是国民经济的基础,农业是实现四个现代化的根本条件。安徽 四川(2)主要内容(3)意义1)调动农民积极性

2)提高农民生活水平

3)促进城市的改革经营管理:

行政体制:

购销制度:

产业结构: 1988中心环节:2、城市经济体制改革管理体制:所有制:分配制度:内容:时间:1984年增强企业活力,把企业搞活第一阶段 政策调整第二阶段 制度创新产权制度:作用:增强了企业的活力和竞争性管理体制 所有制 分配制度 高度集中

管理体制 政企分开,简政放权,扩大企业自主权 单一的公

有制经济 发展以公有制经济为主体的多种所有制经济平均主义 实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度 2)实现了现代化建设的第二步战略目标

(第一步温饱,第二步小康,第三步中等发达国家水平) 1)调动了积极性,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的迅速发展; 3)人民生活总体上达到了小康水平。城乡经济体制改革的历史意义国内:改革遇到阻力;

国际:社会主义运动遭遇挫折邓小平南巡谈话(1992)——提出经济增长速度最快人民生活水平提高背景

确立过程

意义1992年十四大--确立目标

1993年十四届三中全会--基本框架

1997年十五大--进一步理论完善

21世纪初--基本建立总体达小康水平三、社会主义市场经济体制的建立小结计划经济 十一届三中全会的召开经济体制改革建立社会主义市场经济体制转折决策目标市场经济目的纠正文革以来的“左”倾错误

反对“两个凡是”的错误方针内容(1)肯定“实践是检验真理的唯一标准”。

(2)否定“两个凡是”的错误观点。

(3)重新确立实事求是的思想路线。意义

为党的十一届三中全会的召开奠定了思想基础关于真理标准问题的讨论性质打破了个人崇拜和教条主义的束缚,

是一次思想解放运动凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋 back1978年5月10日,《光明日报》上刊载《实践是检验真理的唯一标准》一文,引发了关于真理标准问题的大讨论。

2)关于真理标准的讨论,为会议召开奠定思想基础(可能性)

关于真理标准的讨论

两个凡是

3)邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》为会议确立了指导思想(可能性)一、伟大的历史转折——十一届三中全会

(1978年12月)归纳:

十一届三中全会的内容,并结合内容思考其意义。抛弃……确立……作出……确定……思想路线政治路线拨乱反正“左”倾——实事求是阶级斗争——经济建设、改革开放拨乱反正,形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体内容:⑤决定拨乱反正,并审查和解决党内一批重大冤假错案和重要领导人的功过是非问题等(组织上)①重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线(思想上) ②抛弃“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针(政治上)③作出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策④确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心,在经济工作中实行改革开放的方针 2)成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点 3) 形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体 1)是新中国历史上的重大转折意义:归纳党在历史上的三代领导集体的形成前知总结中共历史上具有转折性意义的会议总结工作重心由城市向农村转移工作重心由农村向城市转移工作重心由阶级斗争向经济建设转移归纳中国历史上三次历史性的巨变1、辛亥革命推翻了清朝的封建统治,建立了资产阶级共和国。2、中华人民共和国的成立结束了中国半殖民地半封建社会历史。3、十一届三中全会的召开我国进入社会主义现代化建设的新时期。二、经济体制改革1.含义 在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展社会生产力①改革前提:

②改革内容:

③改革目标:

④改革的根本目的:

⑤改革的实质:坚持社会主义制度生产关系中不适应生产力发展的环节建立社会主义市场经济体制解放和发展生产力社会主义制度的自我完善和发展 1、农村经济体制的改革(1)原因

历史原因:

现实原因:1978年,___、___(省)一些农村,开始进行了改革试验,农村已出现了改革势在必行的大趋势。长期人民公社体制压抑农民积极性1)农民的温饱问题没有解决,严重影响现代化建设

2)我国是个农业大国,农业是国民经济的基础,农业是实现四个现代化的根本条件。安徽 四川(2)主要内容(3)意义1)调动农民积极性

2)提高农民生活水平

3)促进城市的改革经营管理:

行政体制:

购销制度:

产业结构: 1988中心环节:2、城市经济体制改革管理体制:所有制:分配制度:内容:时间:1984年增强企业活力,把企业搞活第一阶段 政策调整第二阶段 制度创新产权制度:作用:增强了企业的活力和竞争性管理体制 所有制 分配制度 高度集中

管理体制 政企分开,简政放权,扩大企业自主权 单一的公

有制经济 发展以公有制经济为主体的多种所有制经济平均主义 实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度 2)实现了现代化建设的第二步战略目标

(第一步温饱,第二步小康,第三步中等发达国家水平) 1)调动了积极性,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的迅速发展; 3)人民生活总体上达到了小康水平。城乡经济体制改革的历史意义国内:改革遇到阻力;

国际:社会主义运动遭遇挫折邓小平南巡谈话(1992)——提出经济增长速度最快人民生活水平提高背景

确立过程

意义1992年十四大--确立目标

1993年十四届三中全会--基本框架

1997年十五大--进一步理论完善

21世纪初--基本建立总体达小康水平三、社会主义市场经济体制的建立小结计划经济 十一届三中全会的召开经济体制改革建立社会主义市场经济体制转折决策目标市场经济目的纠正文革以来的“左”倾错误

反对“两个凡是”的错误方针内容(1)肯定“实践是检验真理的唯一标准”。

(2)否定“两个凡是”的错误观点。

(3)重新确立实事求是的思想路线。意义

为党的十一届三中全会的召开奠定了思想基础关于真理标准问题的讨论性质打破了个人崇拜和教条主义的束缚,

是一次思想解放运动凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋 back1978年5月10日,《光明日报》上刊载《实践是检验真理的唯一标准》一文,引发了关于真理标准问题的大讨论。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势