2023年广东省东莞市高考历史联合预测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年广东省东莞市高考历史联合预测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-06-08 12:54:16 | ||

图片预览

文档简介

2023年广东省东莞市高考历史联合预测试卷

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 《尚书》中记载牧野之战“血流漂杵”。孟子认为“仁人无敌于天下”,率先质疑其真实性,并由此认为“尽信《书》不如无《书》”,开启了后世对“血流漂杵”记载与解释的种种争议。这说明( )

A. 如实直书是古代史学的精神 B. 历史认知受自身价值观念影响

C. 牧野之战的真实性有待商榷 D. 《尚书》提供的史料并不充足

2. 自汉武帝后元二年(前87年)至汉宣帝地节二年(前68年),霍光不仅主宰内朝,而且还挟制以丞相为首的外朝。这一期间的丞相,或老迈平庸,或谨小慎微。由于昭帝年幼,宣帝乍立,都不省事问政,“政事一决于光”。霍光对朝政的主宰

A. 植根于君主专制制度 B. 弥补了官员素养的不足

C. 完善了中枢决策程序 D. 加剧了汉朝的统治危机

3. 唐前期去往印度求法的僧侣大多选择陆路,而唐后期选择海路者更多。仅唐朝义净《大唐求法高僧传》所载60位西行求法僧人,其中就有33位往来取道南海。这一变化( )

A. 归因于政局动荡 B. 促进了中印交往 C. 反映出佛教衰落 D. 取决于疆域扩大

4. 辽宋夏金元时期,是一个政治家们充满创造活力的时期,少数民族政权的统治者创制并实施了“南北面官”、“猛安谋克”、“四等人制”等一系列制度。这些制度( )

A. 全盘照搬了唐宋的政治制度 B. 导致了民族关系的日益紧张

C. 实现了疆域内各民族的平等 D. 促进了民族间的交流与交融

5. 明朝中后期,笑话文学广为流行。有人认为“笑能疗腐”“心孔塞者,吾能笑之使达”“无所不可,道在戏谑”,冯梦龙甚至在《广笑府序》中拿尧舜、汤武、老子、佛祖、孔子等人开玩笑。这反映了当时( )

A. 儒学面临严重挑战 B. 社会环境相对安定 C. 文学娱乐功能为主 D. 世俗文化得到发展

6. 清朝末年,西方外交圈广泛流传着一个故事:英国阿美士德使团曾赠送嘉庆皇帝一面凸透镜,但清廷上下都不认识此物,认为英国人企图通过这个凸透镜窥视朝廷隐秘,决定将其打碎埋掉。实际上,英国使团赠送的礼物并无凸透镜,清朝宫廷中也藏有各种天文观察仪器。这个故事的流传反映出( )

A. 清朝君臣的愚昧 B. 西方社会对中国的偏见

C. 中西文化的冲突 D. 西方殖民者的侵略野心

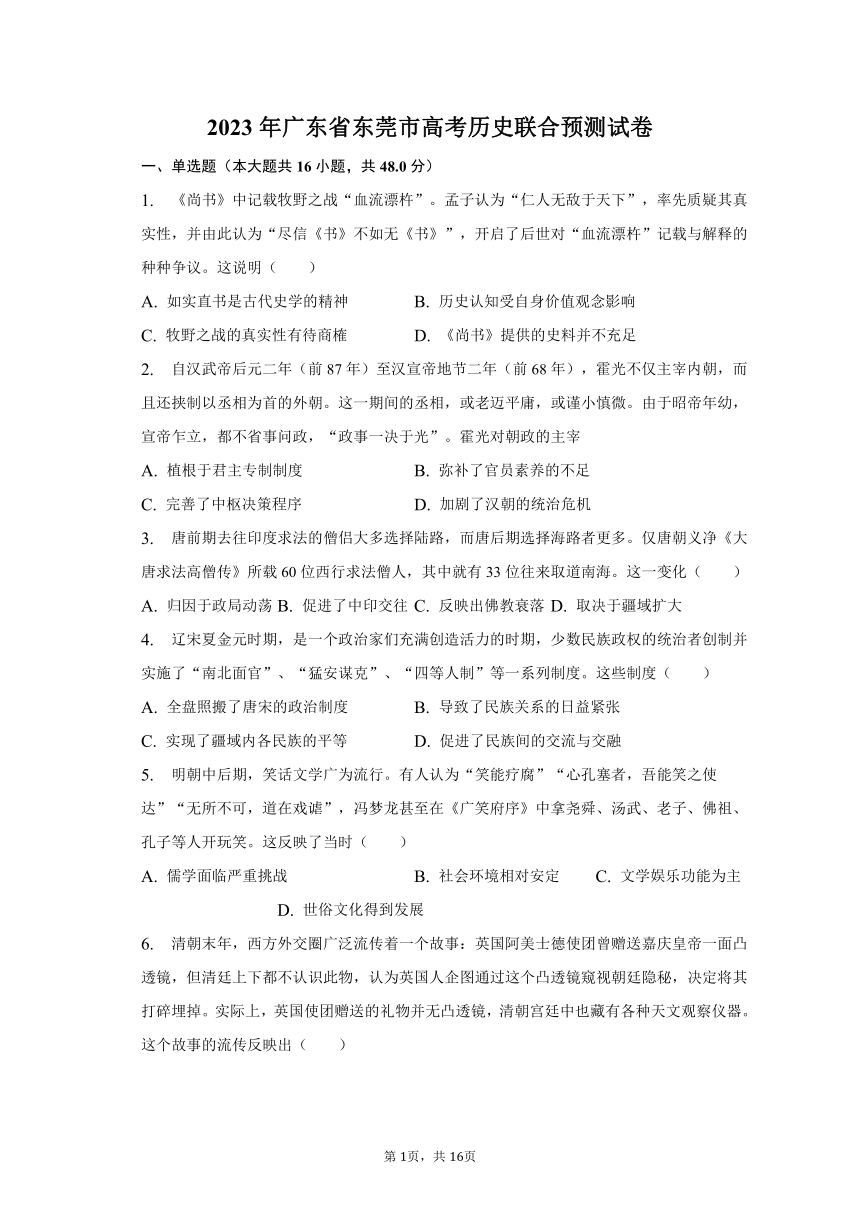

7. 下表为1894年前新式企业实存资本构成表(资本单位:万元),该构成( )

资本类型企业种类 国家资本 外债资本 买办、官僚资本(含股本及增值资本) 一般绅商资本(含股本及增值资本) 实存资本总计

军事工业 931 140 1071

官办民用工业 913 41 954

官督商办工业 1088 587 666 666 3007

商办工业 572 1145 1717

合计 2932 768 1238 1811 6749

占总数% 43.44 44.38 18.34 26.83 100

A. 得益于抵制日货运动的推动 B. 反映了近代中国的经济结构

C. 呈现出半殖民地半封建特征 D. 推动了民族资本主义的兴起

8. 20世纪30年代,有学者到山西一所中学讲学,讲完后学生们纷纷向学者提出自己感兴趣的问题,“中国革命应当由哪一个阶级领导?”“民族资产阶级是革命的还是反革命的”。这反映出当时( )

A. 国民革命的影响 B. 马克思主义的传播 C. 民族危机的加剧 D. 民众爱国热情高涨

9. 变工是由两户或两户以上农民相互调剂使用劳力、畜力与农具,以满足各自农业生产上临时需要的一种组织形式。其首先在陕甘宁边区兴起,截至1938年11月,参加变工队农民达181640余名,占整个边区全劳动力与半劳动力总人数的30%以上。这一活动( )

A. 为抗战积聚了物质力量 B. 打破了日军“以战养战”的部署

C. 落实了减租减息的政策 D. 粉碎了国民党政府的经济封锁

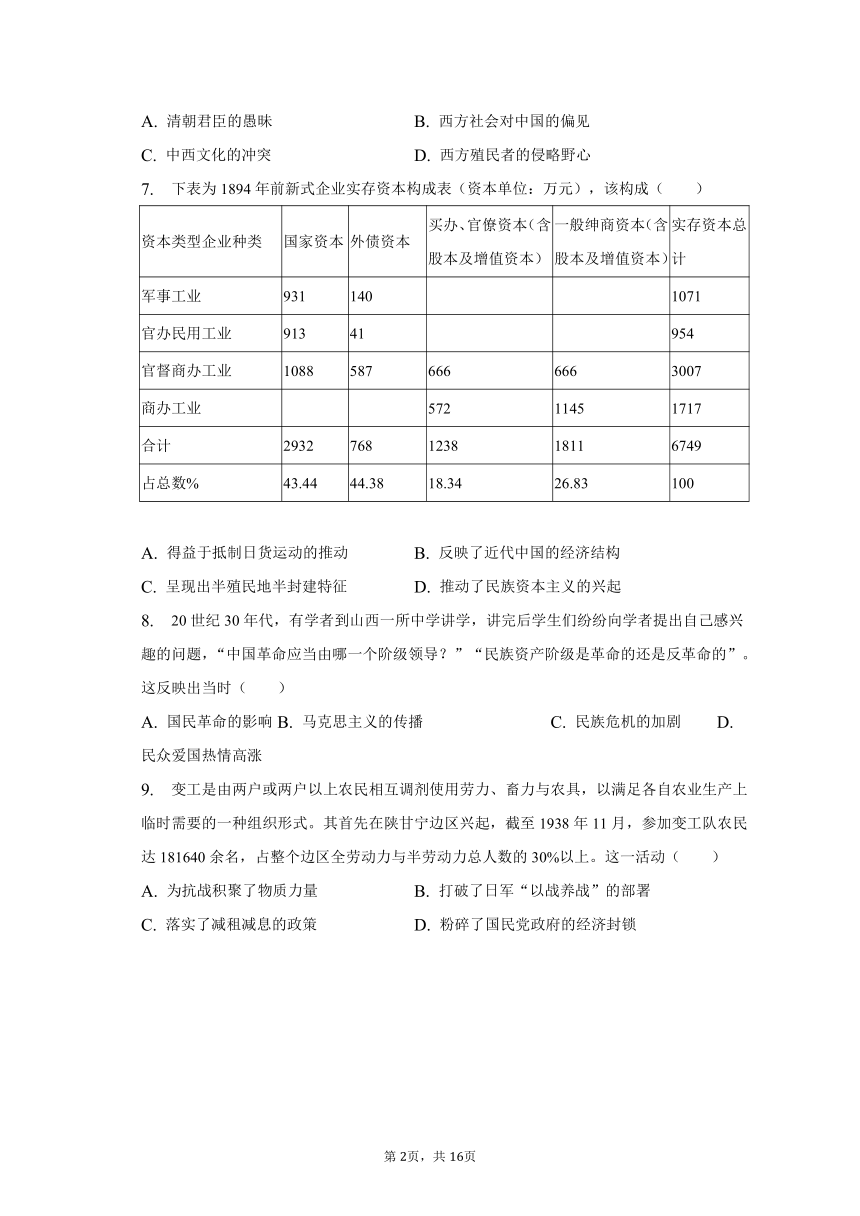

10. 如图为1978-2014年我国三大产业在GDP中所占比重变化情况。这体现了我国( )

A. 国有企业的改革提上日程 B. 社会主义建设以工业化为中心

C. 产业结构不断调整和优化 D. 国民经济布局得到进一步改善

11. 从14世纪初起,法国各大学文学系中已普遍开设有关亚里士多德的逻辑、哲学、伦理学,欧几里德的《几何学》,托勒密的天文学以及包括阿拉伯哲学和科学在内的课程;神学系将亚里士多德的形而上学和道德哲学等纳入学习范围。这一现象出现的原因是( )

A. 人文主义传播的影响 B. 摆脱神权束缚的要求

C. 巩固城市自治的需要 D. 自然科学的重大突破

12. 19世纪后半期,受铁路建设的影响,运费下降使得美国西部生活和生产成本显著下降、投资环境大为改善,吸引了东部资本、劳动力和大量物资源源不断地流入西部,带动西部工业化和城市化的迅速发展。这表明( )

A. 美国东西经济格局发生逆转 B. 交通是城市发展的先决条件

C. 工业革命推动了城市化进程 D. 城市发展不受自然条件影响

13. 1834年英国颁布《济贫法修正案》,规定有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”才能得到救济,那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多,工作繁重,待遇低下。这一规定说明英国( )

A. 社会保障制度不断进步 B. 社会救济具有惩戒性质

C. 基层治理措施日益完善 D. 阶级结构发生重大变化

14. 一战结束后,对于裁减和限制德国军备问题,法国要求彻底摧毁德国军备,英国则仅要求摧毁德国海军,美国却几乎不想削减德国的军事实力。英、法、美三国的这一分歧( )

A. 体现了其对战后秩序的不同诉求 B. 源于它们对世界霸权争夺的需要

C. 导致它们因分赃不均而矛盾加剧 D. 反映了西方大国均势外交的理念

15. 列宁在谈到某一政策时说,“我们拿来这些粮食,为的是供给军队和养活工人,我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家”。“在禁止地方流传(指禁止自由贸易)方面走得太远了。这当然是一种错误”。这说明( )

A. 找到了向社会主义过渡的正确道路 B. 辩证地看待战时共产主义政策

C. 承认了市场对经济的调节作用 D. 试图改变国家经济发展模式

16. 美国漫画家大卫 勒文1967年创作的《约翰逊秀伤疤》。漫画家将约翰逊总统的疤痕画成了一个战争正在剧烈进行的越南地图。该作品( )

A. 反映了西方阵营的分化

B. 表达了美国社会的反战情绪

C. 揭示了冷战政策的实质

D. 揭露了资产阶级人权的虚伪

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一明清时期“与山争地”及“与水争田”的趋势日益突出,土地资源开发进入一个新阶段。玉米、红薯、洋芋的引种,人口持续的大规模向山区流动,带来持续的山地垦殖扩张。广东惠州、潮州山区民营冶铁场达 44处,“山脚起炉,少则五六座,多则一二十座,在山掘矿,煽铁获利”。明清时期,各地还通过围垦河滩、沼泽、海涂等方式“与水争田”,实现耕地增长。地势低洼的太湖地区和珠江三角洲地区则形成桑基鱼塘的农业模式,“两利俱全,十倍禾稼”。与土地开发兴盛相应,清代关于土地开发利用的讨论增多,不少官员、学者呼吁保护林木和植树造林,然而“山林既尽,无以宿水,溪流渐涸,田里多荒”的现象愈演愈烈。

——摘编自张建民《明清时期的山地资源开发及山区发展思想》等

材料二抗战时期,华北各根据地政府颁布了一系列法令政策,禁止任意砍伐,大力提倡植树造林运动,明确林地产权,调动农民造林积极性,采取“保护为主,合理利用”的原则,把造林与发展经济结合起来,垦荒与造林同步。根据地政府还颁布了一系列农田水利建设条例,“整理旧渠、开凿新渠”“变旱田为水田”,因地制宜,大小结合,提倡兴修小型水利工程,大小河流和官堤民埝必须全面掌握和统一治理。调动群众参与水利建设,开渠用合作社的办法,地、工具、资金、劳动力均可入股,修成后按股分利。部分工程当地群众以边区领导人的名字命名,如荣臻渠、伯承桥、小平桥等等,增进了政民的团结。

——摘编自吴云峰《华北抗日根据地林业工作研究》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析明清时期“与山争地”“与水争田”的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括华北抗日根据地环境治理的特点及意义。

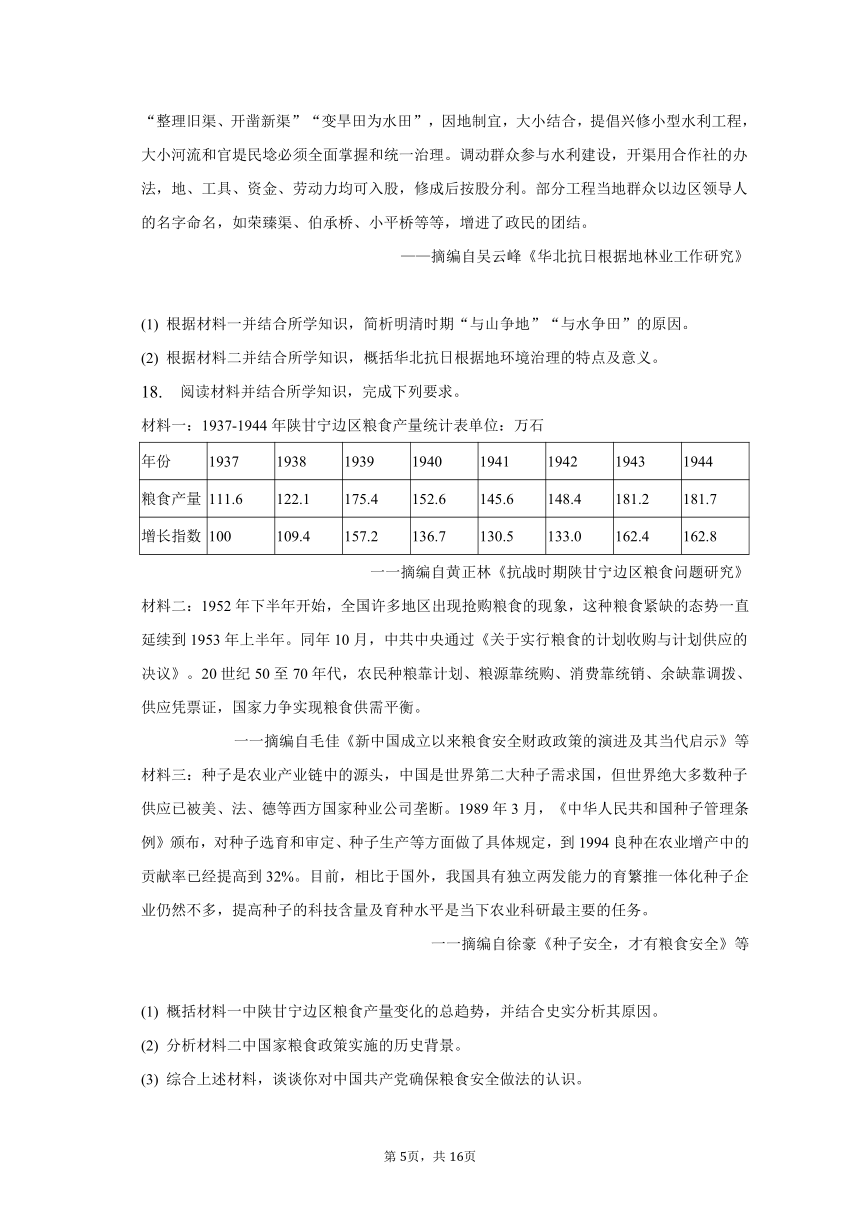

18. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:1937-1944年陕甘宁边区粮食产量统计表单位:万石

年份 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

粮食产量 111.6 122.1 175.4 152.6 145.6 148.4 181.2 181.7

增长指数 100 109.4 157.2 136.7 130.5 133.0 162.4 162.8

一一摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二:1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

一一摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三:种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定,到1994良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立两发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

一一摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1) 概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2) 分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3) 综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

19. 材料一 美国战后的外交政策反映美国垄断资本帝国主义趋势,在战后主要表现为对世界霸权的争夺。这也正是杜鲁门总统和美国其他的统治阶级代表很多话语的真意——美国有权领导世界。美国所有的外交手段力量:陆军、空军、海军、工业还有科学都被征用以服务于外交战略。为达这一目的,多如牛毛般广泛的拓张计划已经开始开展起来,并通过外交手段、在美国本土之外建立海空军基地系统、军备竞赛和最新式武器研发实施。

——摘编自[苏联]诺维科夫《战后美国对外政策》

材料二 当今世界正处于重大的转折时期,旧的格局已经结束,新的格局尚未形成,国际政治发展方向尚未明了。两大军事集团在欧洲近半个世纪的紧张对峙已不复存在,但是危及世界和平、导致国际形势紧张的因素并未根本消除。美国为维持其霸主地位和促进世界格局的单极化,竭力推动北约东扩。这是冷战后国际政治的大事,必将对当代国际政治产生重大的影响。1994年,北约正式提出东扩;1999年,北约完成第一轮的东扩行动;2002年11月,布拉格峰会确定了第二轮东扩计划。北约东扩的首要目标是限制俄罗斯的能力,确立以北约为核心的欧洲安全格局。

——摘编自林少航《北约东扩及其影响分析》

(1) 根据材料一和所学知识指出美国为了实现其外交战略采取的措施。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识分析北约东扩的原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料:那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是睿智的年月,那是蒙昧的年月;那是信心百倍的时期,那是疑虑重重的时期;那是阳光普照的季节,那是黑暗笼罩的季节;那是充满希望的春天,那是让人绝望的冬天;我们面前无所不有,我们面前一无所有;我们大家都在直升天堂,我们大家都在直下地狱……

——摘编自【英】查尔斯 狄更斯《双城记》

以上材料选自英国批判现实主义名作《双城记》,作者以辩证法视角概括了一个矛盾交织的时代。运用世界史具体史实,选取某一时空范围,仿照材料视角拟定一个标题,予以论述。(标题示例:盛世与危机——3世纪的罗马。要求:标题包括选取时空的基本信息,论证充分,史实准确,表述清晰)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据题意“血流漂杵”“仁人无敌于天下”“尽信《书》不如无《书》”可知,《尚书》和孟子对记载牧野之战“血流漂杵”存在不同,反映出不同的历史记载和历史认知受自身价值观念影响,任何历史叙述和历史解释都是受一定历史价值观影响的。孟子质疑《尚书》记载的真实性,并由此认为“尽信《书》不如无《书》”,体现了孟子具有一定的历史批判精神和反思精神,B项正确;

材料中不能体现“如实直书是古代史学的精神”,排除A项;

材料中孟子怀疑的不是牧野之战的真实性,而是“血流漂杵”这一历史记载的真实性,排除C项;

通过材料无法判断《尚书》提供的史料是否充足,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了历史学习方法,要求学生结合历史学习的方法来分析。

本题主要考查了历史学习方法,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.【答案】A

【解析】根据材料“自汉武帝后元二年(前87年)至汉宣帝地节二年(前68年),霍光不仅主宰内朝,而且还挟制以丞相为首的外朝。这一期间的丞相,或老迈平庸,或谨小慎微。由于昭帝年幼,宣帝乍立,都不省事问政”和所学知识可知,汉武帝时,君主专制进一步强化,“昭帝年幼,宣帝乍立”使得部分皇权暂时转移到权臣手中,霍光掌权摄政是君主专制制度在特殊情况下的表现,A项正确;

只凭几位丞相“老迈平庸”,不能判定汉朝官员素养不足,排除B项;

内朝和外朝早在汉武帝时期既已建立,霍光对中枢决策程序没有完善举措,排除C项;

材料中未提及霍光掌权摄政给汉朝统治造成危机,排除D项。

故选:A。

本题主要考查了汉朝加强君主专制的措施,要求学生结合汉朝加强君主专制的措施来分析。

本题主要考查了汉朝加强君主专制的措施,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】A

【解析】根据材料“唐前期去往印度求法的僧侣大多选择陆路,而唐后期选择海路者更多”、“仅唐朝义净《大唐求法高僧传》所载60位西行求法僧人,其中就有33位往来取道南海”可知,唐朝中后期由陆路改走海陆,结合所学可知,主要是因为唐朝在安史之乱后,国内政局动荡,而当时的南方较为稳定,因此走南海一带,故A项正确;

材料强调的是变化的影响,而不是对外交流本身的影响,故B项错误;

材料与佛教衰落无关,而且这一说法也不符合史实,故C项错误;

这一变化与疆域无关,故D项错误。

故选:A。

本题考查唐朝的对外交流,解题的关键是解读材料“唐前期去往印度求法的僧侣大多选择陆路,而唐后期选择海路者更多”、“仅唐朝义净《大唐求法高僧传》所载60位西行求法僧人,其中就有33位往来取道南海”,注意唐朝前后期对外交流所走路线的变化,联系安史之乱的影响分析。

本题考查唐朝对外交流的相关知识,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

4.【答案】D

【解析】根据所学知识可知,南北面官制是辽国实行的“因俗而治”的制度,猛安谋克制是金国实行的军政合一的制度,“四等人制”是元朝的民族政策,这些制度在不同程度上促进了民族间的交流与交融,故D项正确,B项错误;

这些制度不是全盘照搬唐宋的政治制度,故排除A;

在封建社会不可能实现民族平等,故排除C。

故选:D。

本题考查多民族政权的并立,考生需要熟知两宋时期的民族关系。

本题主要通过多民族政权的并立来考查考生对基础知识的理解、迁移与运用的能力。

5.【答案】D

【解析】据材料“冯梦龙甚至在《广笑府序》中拿尧舜、汤武、老子、佛祖、孔子等人开玩笑”,可知随着商品经济的发展和市民阶层的壮大,反对偶像崇拜、强调内心舒适的笑话文学广为流行,D项正确;

材料在一定程度上反映了理学由于僵化而吸引力下降的现象,但理学依然是占统治地位的思想,“严重挑战”夸大了当时儒学所面临的挑战,排除A项;

笑话文学的流行,无法得出“社会环境的相对安定”的结论,娱乐只是文学的诸多功能之一,从材料得不出“娱乐动能为生”的结论,排除BC项。

故选:D。

本题考查明清小说,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

本题考查明清小说,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】B

【解析】西方外交圈流行的观念认为,中国不识凸透镜,污蔑清廷因生怕被窥视隐秘而毁坏凸透镜,可事实是使团并未赠送凸透镜,中国宫廷收藏大量西方天文仪器,反映出西方对中国的无知和偏见,B项正确;

材料指出清朝宫廷中藏有各种天文观察仪器,没有反映清朝君臣的愚昧,排除A项;

材料强调的是西方外交圈对中国的认识和看法,没有体现中西文化方面的冲突,排除C项;

材料中强调的是西方对中国的偏见,并未涉及西方的侵略,排除D项。

故选:B。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】C

【解析】1894年前的新式企业资本来源有封建国家资本、外国资本、买办官僚资本和私人资本,可以得知当时的中国企业带有半殖民地半封建特征,C项正确;

据所学知识,甲午中日战争战败后,中国人民开始抵制日货,时间与材料不符,排除A项;

材料呈现的是1894年前新式企业实存资本构成,没有自然经济等其它经济形态的信息,未能体现出近代中国的经济结构,排除B项;

据所学知识,19世纪六七十年代民族资本主义兴起,排除D项。

故选:C。

本题考查了近代中国经济结构的变化,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了近代中国经济结构的变化,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】B

【解析】根据时间,山西的中学生关心“中国革命应当由哪一个阶级领导”“民族资产阶级是革命的还是反革命的“,这受到了马克思主义阶级分析法的影响,B项正确;

国民革命不符合史实,排除A项;

材料中更多的强调是阶级分析的方法,并未体现出民族危机的加深,排除C项;

材料中是学生的兴趣,并非民众,排除D项。

故选:B。

本题考查马克思主义在中国的传播,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查马克思主义在中国的传播,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料“相互调剂使用劳力、畜力与农具,以满足各自农业生产上临时需要”“参加变工队农民……占整个边区全劳动力与半劳动力总人数的30%以上”,结合所学知识可知,题中材料反映了抗日战争时期,敌后抗日根据地为了克服生产困难,调整根据地的农业生产组织形式,实行农民互助合作,充分利用农村的人力和有限的物力进行农业生产,提高了劳动效率,为抗战积聚了物质力量,A项正确;

材料所述的变工是在中国共产党领导的陕甘宁边区,日军“以战养战”的部署主要是在沦陷区进行的,排除B项;

减租减息政策推行的时间是1941年以后,排除C项;

国民党实行经济封锁主要在抗战进入相持阶段后,排除D项。

故选:A。

本题考查抗日战争,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查抗日战争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

10.【答案】C

【解析】根据“1978-2014年我国三大产业在GDP中所占比重变化情况”表格可知,1978-2014年我国第一产业在GDP中所占比重下降,第三产业在GDP中所占比重上升。根据材料时间并结合所学知识可知,随着经济体制改革的深化,产业结构不断调整和优化,因此出现材料中的现象,C项正确;

材料体现了我国产业结构不断调整和优化,没有反映国企改革,并且国企改革在1984年全面开始,与题干时间不符,排除A项;

B项表述与第三产业在GDP比重中占比逐渐增长并有超过第二产业的趋势相矛盾,排除B项;

经济布局是指一定时期内对社会物质生产部门基本建设的地区分布所作的部署,通过材料信息无法得出经济布局改善的信息,排除D项。

故选:C。

本题考查了经济体制改革,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了经济体制改革,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】A

【解析】根据材料“从14世纪初起......欧几里德……托勒密……”,可以看出14世纪法国各大学“文学系”,“神学系”课程设置增加“亚里士多德”“欧儿里德”“托勒密”等古希腊时期学说,结合所学知识可知,这与人文主义思想的传播有关,A项正确;

材料涉及的是人文主义对法国高等教育的影响,并未涉及摆脱神权,排除B项;

材料涉及的是人文主义对法国教育的影响,并未涉及城市自治,排除C项;

仅从材料,无法得出自然科学取得何种突破,排除D项。

故选:A。

本题考查文艺复兴,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查文艺复兴,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】C

【解析】材料主旨是美国西部城市化,没有涉及美国东西经济格局转变,故排除A项;

美国西部城市化进程受益于交通改善,但交通只是推进城市化进程的因素之一,非先决条件,故排除B项;

根据材料“受铁路建设的影响”“带动西部工业化和城市化的迅速发展”并结合所学知识可知,铁路是工业革命的产物,交通改善为美国西部带来资本、劳动力等,从而推动城市化进程,故C项正确;

工业革命使得城市发展减少了受自然条件的限制,但是其自然条件影响因素还在,排除D项。

13.【答案】B

【解析】据材料“规定有劳动能力的失业者必须进贫民习艺所才能得到救济……工作繁重,待遇低下”,结合所学知识可知工业革命的推动下,英国经济的迅速发展,需要大量的劳动力,通过出台苛刻的法案,来稳定社会秩序,其救济也带有明显的惩戒性质,B项正确;

仅从一个法案,不能说明英国社会保障制度的进步,排除A项;

仅从材料,无法得出基层管理措施日益完善,排除C项;

英国仍是资本主义国家,阶级结构没有发生重大变化,排除D项。

故选:B。

本题考查第一次工业革命的影响,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查第一次工业革命的影响,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】一战之后,关于对德国的制裁问题,法国想要彻底摧毁德国军备,进而实现其欧陆霸权,英国仅要求摧毁德国海军,试图维持欧陆均势,减少对英国的威胁,美国几乎不想削弱德国的军事实力,希望通过德国制衡英国和法国,进而有利于美国争夺世界霸权,体现了三国对战后秩序的不同诉求,A项正确;

法国并没有争夺世界霸权的需要,排除B项;

凡尔赛和约暂时缓和了英国、法国和美国的矛盾,排除C项;

法国的诉求没有体现大国均势外交的理念,排除D项。

故选:A。

本题考查第一次世界大战的影响,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查第一次世界大战的影响,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】依据材料“我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家”可知,反映的是战时共产主义政策的积极作用;依据“在禁止地方流传(指禁止自由贸易)方面走得太远了。这当然是一种错误”可知,反映的是战时共产主义政策的消极影响,由此可知,材料反映的是辩证地看待战时共产主义政策,故B项正确;

战时共产主义政策不是向社会主义过渡的正确道路,故A项错误;

战时共产主义政策排斥市场对经济的调节作用,故C项错误;

材料反映的是战时共产主义政策的积极和消极影响,而且当时苏俄的经济发展模式是以公有制为主体的经济模式,战时共产主义政策正是这一模式的体现,故D项错误。

故选:B。

本题考查战时共产主义政策,解题的关键是解读材料“我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家”、“在禁止地方流传(指禁止自由贸易)方面走得太远了。这当然是一种错误”的主旨,结合战时共产主义政策的双重性分析。

本题考查对战时共产主义的评价,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

16.【答案】B

【解析】根据题干可知,1967年,美国正在亚洲进行越南战争,漫画将约翰逊的疤痕画成了正在进行战争的越南地图,表达了美国人民的反战情绪,B项正确;

20世纪六七十年代,西欧与日本奉行相对独立的外交政策,体现了西方阵营的分化,材料中没有西欧与日本的相关信息,排除A项;

材料不涉及美苏对抗,排除C项;

本材料主要体现反战的内容,没有体现人权,排除D项。

故选:B。

本题考查越南战争,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查越南战争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】【小题1】原因:人口增多、人口地矛盾尖锐:南方经济的发展,人口向山区迁移;新的农作物品种输入及推广;商品经济发展;土地资源开发利用技术、经验的进步;民营手工业、矿业的发展,追逐经济利益。

【小题2】特点:资源开发与保护相结合,注重生态环境,合理开发利用;以人民为中心,走群众路线,调动群众建设积极性;因地制宜,统筹规划,统一管理。

意义:有利于改善华北地区的生态环境;促进边区农业的发展,为抗战胜利奠定了物质基础;为游击战争提供了有利的环境;提高了党的威信,为建国后环境治理提供了借鉴。

【解析】本题考查明清经济的发展、中共在根据地的制度探索。第一问要结合明清经济的发展的特点来解答;第二问要结合中共在根据地的制度探索的影响来解答。、

本题考查明清经济的发展、中共在根据地的制度探索,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】趋势:粮食总产量不断增长。

原因:政治:“三三制”政权的建立;经济:按照“自己动手,丰衣足食”的指示,军队官兵、机关干部、事业单位也从事农业生产;“双交双减”政策实施;边区大理垦荒;军事:陕甘宁边区地处抗战后方,受战争影响小,环境相对安定;思想:发展农业生产,支援抗日的思想激励人们。

【小题2】政治:中华人民共和国建立和巩固;中国共产党的领导;朝鲜战争及其以后,美国等对新中国进行封锁限制,1960年中苏关系恶化后,苏联也加强对中国遏制;经济:社会主义计划经济制度建立;新中国成立后,人口迅速增长;耕地面积有限,农业生产技术提高缓慢,粮食生产的增长有限;思想:中国共产党执政为民,要确保人人有饭吃。

【小题3】民以食为天,粮食安全是国家安全的重要组成部分;中国共产党执政为民,确保人民有饭吃;粮食安全问题的解决,有利于其他建设事业发展。

【解析】本题主要考查了中国粮食问题,第一问要求学生结合陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势来分析;第二问结合国家粮食政策实施的历史背景分析;第三问结合中国共产党确保粮食安全做法的认识分析。

本题主要考查了中国粮食问题,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

19.【答案】【小题1】政治上:推行杜鲁门主义;经济上:实施马歇尔计划;军事上:建立北约,并在海外建立军事基地;科技上:研发原子弹、洲际导弹等新式武器。(任答三点)

【小题2】美国维持其霸权地位和促进世界格局单极化;东欧剧变、苏联解体,世界力量对比失衡;西欧趁机扩充势力;东欧国家欲摆脱俄罗斯控制,谋求自身的发展。(任答三点)

【解析】1.

本题主要考查了美国的冷战措施,要求学生结合美国的冷战措施及材料来分析。

本题主要考查了美国的冷战措施,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.

本题主要考查了北约东扩的原因,要求学生结合材料和所学知识分析北约东扩的原因。

本题主要考查了北约东扩的原因,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】根据材料并结合所学,《双城记》说“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代”,也即19世纪时期的欧洲资本主义国家,一方面资本主义经济快速发展,另一方面又带来种种罪恶和劳动人民生活的贫困化,是一个美好与罪恶并存、矛盾交织的时代。按照题目要求,选取一个既有进步和积极意义又存在局限和弊端的时代,分析其正反两个方面的情况。如公元前5世纪的雅典,民主政治到达顶峰,古典文化空前繁荣,但过于泛滥的直接民主和小国寡民的城邦体制成为古代雅典衰落的隐患。如19世纪上半叶的英国,率先完成工业革命,代议制民主政治趋于完善,自然科学取得重大成就,文学艺术领域巨匠辈出,同时也存在贫富差距拉大、阶级矛盾激化、环境破坏、血腥殖民掠夺等问题。如二战后的美国,成为世界第一的经济、政治和军事强国,但60年代以后国内出现了经济滞胀、社会问题严重等问题,国际上霸主地位遇到挑战。从其他角度论述言之有理也可。

故答案为:

示例一:

标题:辉煌与衰败——公元前5世纪的雅典。

论述:公元前5世纪,雅典历经多轮改革,民主政治建立并到达顶峰,商品经济繁荣,人文思想活跃,精神文化领域成就斐然。但是,过于泛滥的直接民主,成为政治腐败、社会动乱的隐患;小国寡民的城邦,无法容纳政治和经济的迅速发展。苏格拉底面对世风日下、道德沦丧的社会现象,发出重建道德的呼吁,但也无法挽救衰颓中的雅典城邦。最终,辉煌一时的雅典被马其顿所灭。

示例二:

标题:光明与黑暗——19世纪上半叶的英国。

论述:19世纪上半期,英国率先完成工业革命,成为世界上第一个工业化国家,取得了“世界工厂”的地位;所奉行的自由主义思想在欧美盛行,代议制民主政治趋于完善;物理学、生物学等取得重大成就,浪漫主义和现实主义文学艺术领域巨匠辈出。然而,伴随经济发展带来的社会贫富差距拉大,导致资本主义社会的基本矛盾和阶级矛盾激化,周期性经济危机发生,工人运动频现;自然资源的开采和掠夺,造成环境破坏和生存恶化;对亚非拉的殖民掠夺,使东方从属于西方。

示例三:

标题:盈与亏——20世纪中后期的美国。

论述:20世纪中后期,美国成为世界第一的经济、政治和军事强国。美国扶植西欧国家,主导了资本主义世界经济体系;控制联合国,发动冷战,加速全球扩张,力争世界霸权;引领第三次科技革命,推行国家垄断资本主义,经济高速稳定发展。然而,60年代以来,随着日本和欧共体的崛起,特别是“滞胀”阶段的到来,美国的霸主地位遇到挑战,以美元为中心的资本主义世界货币体系崩溃;美苏争霸消耗其大量国力,多极化趋势增强也迫使美国调整对外策略;现代主义艺术的发展,反映出美国社会精神危机的加剧。此外,贫富差距、种族歧视、社会犯罪等问题日益严峻。

【解析】本题主要考查西方文明的发展,需要结合古代希腊以及英国和美国政治体制变化的特征来解答。

本题主要考查西方文明的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

1. 《尚书》中记载牧野之战“血流漂杵”。孟子认为“仁人无敌于天下”,率先质疑其真实性,并由此认为“尽信《书》不如无《书》”,开启了后世对“血流漂杵”记载与解释的种种争议。这说明( )

A. 如实直书是古代史学的精神 B. 历史认知受自身价值观念影响

C. 牧野之战的真实性有待商榷 D. 《尚书》提供的史料并不充足

2. 自汉武帝后元二年(前87年)至汉宣帝地节二年(前68年),霍光不仅主宰内朝,而且还挟制以丞相为首的外朝。这一期间的丞相,或老迈平庸,或谨小慎微。由于昭帝年幼,宣帝乍立,都不省事问政,“政事一决于光”。霍光对朝政的主宰

A. 植根于君主专制制度 B. 弥补了官员素养的不足

C. 完善了中枢决策程序 D. 加剧了汉朝的统治危机

3. 唐前期去往印度求法的僧侣大多选择陆路,而唐后期选择海路者更多。仅唐朝义净《大唐求法高僧传》所载60位西行求法僧人,其中就有33位往来取道南海。这一变化( )

A. 归因于政局动荡 B. 促进了中印交往 C. 反映出佛教衰落 D. 取决于疆域扩大

4. 辽宋夏金元时期,是一个政治家们充满创造活力的时期,少数民族政权的统治者创制并实施了“南北面官”、“猛安谋克”、“四等人制”等一系列制度。这些制度( )

A. 全盘照搬了唐宋的政治制度 B. 导致了民族关系的日益紧张

C. 实现了疆域内各民族的平等 D. 促进了民族间的交流与交融

5. 明朝中后期,笑话文学广为流行。有人认为“笑能疗腐”“心孔塞者,吾能笑之使达”“无所不可,道在戏谑”,冯梦龙甚至在《广笑府序》中拿尧舜、汤武、老子、佛祖、孔子等人开玩笑。这反映了当时( )

A. 儒学面临严重挑战 B. 社会环境相对安定 C. 文学娱乐功能为主 D. 世俗文化得到发展

6. 清朝末年,西方外交圈广泛流传着一个故事:英国阿美士德使团曾赠送嘉庆皇帝一面凸透镜,但清廷上下都不认识此物,认为英国人企图通过这个凸透镜窥视朝廷隐秘,决定将其打碎埋掉。实际上,英国使团赠送的礼物并无凸透镜,清朝宫廷中也藏有各种天文观察仪器。这个故事的流传反映出( )

A. 清朝君臣的愚昧 B. 西方社会对中国的偏见

C. 中西文化的冲突 D. 西方殖民者的侵略野心

7. 下表为1894年前新式企业实存资本构成表(资本单位:万元),该构成( )

资本类型企业种类 国家资本 外债资本 买办、官僚资本(含股本及增值资本) 一般绅商资本(含股本及增值资本) 实存资本总计

军事工业 931 140 1071

官办民用工业 913 41 954

官督商办工业 1088 587 666 666 3007

商办工业 572 1145 1717

合计 2932 768 1238 1811 6749

占总数% 43.44 44.38 18.34 26.83 100

A. 得益于抵制日货运动的推动 B. 反映了近代中国的经济结构

C. 呈现出半殖民地半封建特征 D. 推动了民族资本主义的兴起

8. 20世纪30年代,有学者到山西一所中学讲学,讲完后学生们纷纷向学者提出自己感兴趣的问题,“中国革命应当由哪一个阶级领导?”“民族资产阶级是革命的还是反革命的”。这反映出当时( )

A. 国民革命的影响 B. 马克思主义的传播 C. 民族危机的加剧 D. 民众爱国热情高涨

9. 变工是由两户或两户以上农民相互调剂使用劳力、畜力与农具,以满足各自农业生产上临时需要的一种组织形式。其首先在陕甘宁边区兴起,截至1938年11月,参加变工队农民达181640余名,占整个边区全劳动力与半劳动力总人数的30%以上。这一活动( )

A. 为抗战积聚了物质力量 B. 打破了日军“以战养战”的部署

C. 落实了减租减息的政策 D. 粉碎了国民党政府的经济封锁

10. 如图为1978-2014年我国三大产业在GDP中所占比重变化情况。这体现了我国( )

A. 国有企业的改革提上日程 B. 社会主义建设以工业化为中心

C. 产业结构不断调整和优化 D. 国民经济布局得到进一步改善

11. 从14世纪初起,法国各大学文学系中已普遍开设有关亚里士多德的逻辑、哲学、伦理学,欧几里德的《几何学》,托勒密的天文学以及包括阿拉伯哲学和科学在内的课程;神学系将亚里士多德的形而上学和道德哲学等纳入学习范围。这一现象出现的原因是( )

A. 人文主义传播的影响 B. 摆脱神权束缚的要求

C. 巩固城市自治的需要 D. 自然科学的重大突破

12. 19世纪后半期,受铁路建设的影响,运费下降使得美国西部生活和生产成本显著下降、投资环境大为改善,吸引了东部资本、劳动力和大量物资源源不断地流入西部,带动西部工业化和城市化的迅速发展。这表明( )

A. 美国东西经济格局发生逆转 B. 交通是城市发展的先决条件

C. 工业革命推动了城市化进程 D. 城市发展不受自然条件影响

13. 1834年英国颁布《济贫法修正案》,规定有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”才能得到救济,那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多,工作繁重,待遇低下。这一规定说明英国( )

A. 社会保障制度不断进步 B. 社会救济具有惩戒性质

C. 基层治理措施日益完善 D. 阶级结构发生重大变化

14. 一战结束后,对于裁减和限制德国军备问题,法国要求彻底摧毁德国军备,英国则仅要求摧毁德国海军,美国却几乎不想削减德国的军事实力。英、法、美三国的这一分歧( )

A. 体现了其对战后秩序的不同诉求 B. 源于它们对世界霸权争夺的需要

C. 导致它们因分赃不均而矛盾加剧 D. 反映了西方大国均势外交的理念

15. 列宁在谈到某一政策时说,“我们拿来这些粮食,为的是供给军队和养活工人,我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家”。“在禁止地方流传(指禁止自由贸易)方面走得太远了。这当然是一种错误”。这说明( )

A. 找到了向社会主义过渡的正确道路 B. 辩证地看待战时共产主义政策

C. 承认了市场对经济的调节作用 D. 试图改变国家经济发展模式

16. 美国漫画家大卫 勒文1967年创作的《约翰逊秀伤疤》。漫画家将约翰逊总统的疤痕画成了一个战争正在剧烈进行的越南地图。该作品( )

A. 反映了西方阵营的分化

B. 表达了美国社会的反战情绪

C. 揭示了冷战政策的实质

D. 揭露了资产阶级人权的虚伪

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一明清时期“与山争地”及“与水争田”的趋势日益突出,土地资源开发进入一个新阶段。玉米、红薯、洋芋的引种,人口持续的大规模向山区流动,带来持续的山地垦殖扩张。广东惠州、潮州山区民营冶铁场达 44处,“山脚起炉,少则五六座,多则一二十座,在山掘矿,煽铁获利”。明清时期,各地还通过围垦河滩、沼泽、海涂等方式“与水争田”,实现耕地增长。地势低洼的太湖地区和珠江三角洲地区则形成桑基鱼塘的农业模式,“两利俱全,十倍禾稼”。与土地开发兴盛相应,清代关于土地开发利用的讨论增多,不少官员、学者呼吁保护林木和植树造林,然而“山林既尽,无以宿水,溪流渐涸,田里多荒”的现象愈演愈烈。

——摘编自张建民《明清时期的山地资源开发及山区发展思想》等

材料二抗战时期,华北各根据地政府颁布了一系列法令政策,禁止任意砍伐,大力提倡植树造林运动,明确林地产权,调动农民造林积极性,采取“保护为主,合理利用”的原则,把造林与发展经济结合起来,垦荒与造林同步。根据地政府还颁布了一系列农田水利建设条例,“整理旧渠、开凿新渠”“变旱田为水田”,因地制宜,大小结合,提倡兴修小型水利工程,大小河流和官堤民埝必须全面掌握和统一治理。调动群众参与水利建设,开渠用合作社的办法,地、工具、资金、劳动力均可入股,修成后按股分利。部分工程当地群众以边区领导人的名字命名,如荣臻渠、伯承桥、小平桥等等,增进了政民的团结。

——摘编自吴云峰《华北抗日根据地林业工作研究》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析明清时期“与山争地”“与水争田”的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括华北抗日根据地环境治理的特点及意义。

18. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:1937-1944年陕甘宁边区粮食产量统计表单位:万石

年份 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

粮食产量 111.6 122.1 175.4 152.6 145.6 148.4 181.2 181.7

增长指数 100 109.4 157.2 136.7 130.5 133.0 162.4 162.8

一一摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二:1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

一一摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三:种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定,到1994良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立两发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

一一摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1) 概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2) 分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3) 综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

19. 材料一 美国战后的外交政策反映美国垄断资本帝国主义趋势,在战后主要表现为对世界霸权的争夺。这也正是杜鲁门总统和美国其他的统治阶级代表很多话语的真意——美国有权领导世界。美国所有的外交手段力量:陆军、空军、海军、工业还有科学都被征用以服务于外交战略。为达这一目的,多如牛毛般广泛的拓张计划已经开始开展起来,并通过外交手段、在美国本土之外建立海空军基地系统、军备竞赛和最新式武器研发实施。

——摘编自[苏联]诺维科夫《战后美国对外政策》

材料二 当今世界正处于重大的转折时期,旧的格局已经结束,新的格局尚未形成,国际政治发展方向尚未明了。两大军事集团在欧洲近半个世纪的紧张对峙已不复存在,但是危及世界和平、导致国际形势紧张的因素并未根本消除。美国为维持其霸主地位和促进世界格局的单极化,竭力推动北约东扩。这是冷战后国际政治的大事,必将对当代国际政治产生重大的影响。1994年,北约正式提出东扩;1999年,北约完成第一轮的东扩行动;2002年11月,布拉格峰会确定了第二轮东扩计划。北约东扩的首要目标是限制俄罗斯的能力,确立以北约为核心的欧洲安全格局。

——摘编自林少航《北约东扩及其影响分析》

(1) 根据材料一和所学知识指出美国为了实现其外交战略采取的措施。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识分析北约东扩的原因。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料:那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是睿智的年月,那是蒙昧的年月;那是信心百倍的时期,那是疑虑重重的时期;那是阳光普照的季节,那是黑暗笼罩的季节;那是充满希望的春天,那是让人绝望的冬天;我们面前无所不有,我们面前一无所有;我们大家都在直升天堂,我们大家都在直下地狱……

——摘编自【英】查尔斯 狄更斯《双城记》

以上材料选自英国批判现实主义名作《双城记》,作者以辩证法视角概括了一个矛盾交织的时代。运用世界史具体史实,选取某一时空范围,仿照材料视角拟定一个标题,予以论述。(标题示例:盛世与危机——3世纪的罗马。要求:标题包括选取时空的基本信息,论证充分,史实准确,表述清晰)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据题意“血流漂杵”“仁人无敌于天下”“尽信《书》不如无《书》”可知,《尚书》和孟子对记载牧野之战“血流漂杵”存在不同,反映出不同的历史记载和历史认知受自身价值观念影响,任何历史叙述和历史解释都是受一定历史价值观影响的。孟子质疑《尚书》记载的真实性,并由此认为“尽信《书》不如无《书》”,体现了孟子具有一定的历史批判精神和反思精神,B项正确;

材料中不能体现“如实直书是古代史学的精神”,排除A项;

材料中孟子怀疑的不是牧野之战的真实性,而是“血流漂杵”这一历史记载的真实性,排除C项;

通过材料无法判断《尚书》提供的史料是否充足,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了历史学习方法,要求学生结合历史学习的方法来分析。

本题主要考查了历史学习方法,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.【答案】A

【解析】根据材料“自汉武帝后元二年(前87年)至汉宣帝地节二年(前68年),霍光不仅主宰内朝,而且还挟制以丞相为首的外朝。这一期间的丞相,或老迈平庸,或谨小慎微。由于昭帝年幼,宣帝乍立,都不省事问政”和所学知识可知,汉武帝时,君主专制进一步强化,“昭帝年幼,宣帝乍立”使得部分皇权暂时转移到权臣手中,霍光掌权摄政是君主专制制度在特殊情况下的表现,A项正确;

只凭几位丞相“老迈平庸”,不能判定汉朝官员素养不足,排除B项;

内朝和外朝早在汉武帝时期既已建立,霍光对中枢决策程序没有完善举措,排除C项;

材料中未提及霍光掌权摄政给汉朝统治造成危机,排除D项。

故选:A。

本题主要考查了汉朝加强君主专制的措施,要求学生结合汉朝加强君主专制的措施来分析。

本题主要考查了汉朝加强君主专制的措施,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

3.【答案】A

【解析】根据材料“唐前期去往印度求法的僧侣大多选择陆路,而唐后期选择海路者更多”、“仅唐朝义净《大唐求法高僧传》所载60位西行求法僧人,其中就有33位往来取道南海”可知,唐朝中后期由陆路改走海陆,结合所学可知,主要是因为唐朝在安史之乱后,国内政局动荡,而当时的南方较为稳定,因此走南海一带,故A项正确;

材料强调的是变化的影响,而不是对外交流本身的影响,故B项错误;

材料与佛教衰落无关,而且这一说法也不符合史实,故C项错误;

这一变化与疆域无关,故D项错误。

故选:A。

本题考查唐朝的对外交流,解题的关键是解读材料“唐前期去往印度求法的僧侣大多选择陆路,而唐后期选择海路者更多”、“仅唐朝义净《大唐求法高僧传》所载60位西行求法僧人,其中就有33位往来取道南海”,注意唐朝前后期对外交流所走路线的变化,联系安史之乱的影响分析。

本题考查唐朝对外交流的相关知识,侧重考查学生解读材料、调用所学知识分析的能力。

4.【答案】D

【解析】根据所学知识可知,南北面官制是辽国实行的“因俗而治”的制度,猛安谋克制是金国实行的军政合一的制度,“四等人制”是元朝的民族政策,这些制度在不同程度上促进了民族间的交流与交融,故D项正确,B项错误;

这些制度不是全盘照搬唐宋的政治制度,故排除A;

在封建社会不可能实现民族平等,故排除C。

故选:D。

本题考查多民族政权的并立,考生需要熟知两宋时期的民族关系。

本题主要通过多民族政权的并立来考查考生对基础知识的理解、迁移与运用的能力。

5.【答案】D

【解析】据材料“冯梦龙甚至在《广笑府序》中拿尧舜、汤武、老子、佛祖、孔子等人开玩笑”,可知随着商品经济的发展和市民阶层的壮大,反对偶像崇拜、强调内心舒适的笑话文学广为流行,D项正确;

材料在一定程度上反映了理学由于僵化而吸引力下降的现象,但理学依然是占统治地位的思想,“严重挑战”夸大了当时儒学所面临的挑战,排除A项;

笑话文学的流行,无法得出“社会环境的相对安定”的结论,娱乐只是文学的诸多功能之一,从材料得不出“娱乐动能为生”的结论,排除BC项。

故选:D。

本题考查明清小说,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

本题考查明清小说,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

6.【答案】B

【解析】西方外交圈流行的观念认为,中国不识凸透镜,污蔑清廷因生怕被窥视隐秘而毁坏凸透镜,可事实是使团并未赠送凸透镜,中国宫廷收藏大量西方天文仪器,反映出西方对中国的无知和偏见,B项正确;

材料指出清朝宫廷中藏有各种天文观察仪器,没有反映清朝君臣的愚昧,排除A项;

材料强调的是西方外交圈对中国的认识和看法,没有体现中西文化方面的冲突,排除C项;

材料中强调的是西方对中国的偏见,并未涉及西方的侵略,排除D项。

故选:B。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

7.【答案】C

【解析】1894年前的新式企业资本来源有封建国家资本、外国资本、买办官僚资本和私人资本,可以得知当时的中国企业带有半殖民地半封建特征,C项正确;

据所学知识,甲午中日战争战败后,中国人民开始抵制日货,时间与材料不符,排除A项;

材料呈现的是1894年前新式企业实存资本构成,没有自然经济等其它经济形态的信息,未能体现出近代中国的经济结构,排除B项;

据所学知识,19世纪六七十年代民族资本主义兴起,排除D项。

故选:C。

本题考查了近代中国经济结构的变化,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了近代中国经济结构的变化,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

8.【答案】B

【解析】根据时间,山西的中学生关心“中国革命应当由哪一个阶级领导”“民族资产阶级是革命的还是反革命的“,这受到了马克思主义阶级分析法的影响,B项正确;

国民革命不符合史实,排除A项;

材料中更多的强调是阶级分析的方法,并未体现出民族危机的加深,排除C项;

材料中是学生的兴趣,并非民众,排除D项。

故选:B。

本题考查马克思主义在中国的传播,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查马克思主义在中国的传播,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料“相互调剂使用劳力、畜力与农具,以满足各自农业生产上临时需要”“参加变工队农民……占整个边区全劳动力与半劳动力总人数的30%以上”,结合所学知识可知,题中材料反映了抗日战争时期,敌后抗日根据地为了克服生产困难,调整根据地的农业生产组织形式,实行农民互助合作,充分利用农村的人力和有限的物力进行农业生产,提高了劳动效率,为抗战积聚了物质力量,A项正确;

材料所述的变工是在中国共产党领导的陕甘宁边区,日军“以战养战”的部署主要是在沦陷区进行的,排除B项;

减租减息政策推行的时间是1941年以后,排除C项;

国民党实行经济封锁主要在抗战进入相持阶段后,排除D项。

故选:A。

本题考查抗日战争,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查抗日战争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

10.【答案】C

【解析】根据“1978-2014年我国三大产业在GDP中所占比重变化情况”表格可知,1978-2014年我国第一产业在GDP中所占比重下降,第三产业在GDP中所占比重上升。根据材料时间并结合所学知识可知,随着经济体制改革的深化,产业结构不断调整和优化,因此出现材料中的现象,C项正确;

材料体现了我国产业结构不断调整和优化,没有反映国企改革,并且国企改革在1984年全面开始,与题干时间不符,排除A项;

B项表述与第三产业在GDP比重中占比逐渐增长并有超过第二产业的趋势相矛盾,排除B项;

经济布局是指一定时期内对社会物质生产部门基本建设的地区分布所作的部署,通过材料信息无法得出经济布局改善的信息,排除D项。

故选:C。

本题考查了经济体制改革,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了经济体制改革,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.【答案】A

【解析】根据材料“从14世纪初起......欧几里德……托勒密……”,可以看出14世纪法国各大学“文学系”,“神学系”课程设置增加“亚里士多德”“欧儿里德”“托勒密”等古希腊时期学说,结合所学知识可知,这与人文主义思想的传播有关,A项正确;

材料涉及的是人文主义对法国高等教育的影响,并未涉及摆脱神权,排除B项;

材料涉及的是人文主义对法国教育的影响,并未涉及城市自治,排除C项;

仅从材料,无法得出自然科学取得何种突破,排除D项。

故选:A。

本题考查文艺复兴,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查文艺复兴,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】C

【解析】材料主旨是美国西部城市化,没有涉及美国东西经济格局转变,故排除A项;

美国西部城市化进程受益于交通改善,但交通只是推进城市化进程的因素之一,非先决条件,故排除B项;

根据材料“受铁路建设的影响”“带动西部工业化和城市化的迅速发展”并结合所学知识可知,铁路是工业革命的产物,交通改善为美国西部带来资本、劳动力等,从而推动城市化进程,故C项正确;

工业革命使得城市发展减少了受自然条件的限制,但是其自然条件影响因素还在,排除D项。

13.【答案】B

【解析】据材料“规定有劳动能力的失业者必须进贫民习艺所才能得到救济……工作繁重,待遇低下”,结合所学知识可知工业革命的推动下,英国经济的迅速发展,需要大量的劳动力,通过出台苛刻的法案,来稳定社会秩序,其救济也带有明显的惩戒性质,B项正确;

仅从一个法案,不能说明英国社会保障制度的进步,排除A项;

仅从材料,无法得出基层管理措施日益完善,排除C项;

英国仍是资本主义国家,阶级结构没有发生重大变化,排除D项。

故选:B。

本题考查第一次工业革命的影响,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查第一次工业革命的影响,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】A

【解析】一战之后,关于对德国的制裁问题,法国想要彻底摧毁德国军备,进而实现其欧陆霸权,英国仅要求摧毁德国海军,试图维持欧陆均势,减少对英国的威胁,美国几乎不想削弱德国的军事实力,希望通过德国制衡英国和法国,进而有利于美国争夺世界霸权,体现了三国对战后秩序的不同诉求,A项正确;

法国并没有争夺世界霸权的需要,排除B项;

凡尔赛和约暂时缓和了英国、法国和美国的矛盾,排除C项;

法国的诉求没有体现大国均势外交的理念,排除D项。

故选:A。

本题考查第一次世界大战的影响,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查第一次世界大战的影响,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】B

【解析】依据材料“我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家”可知,反映的是战时共产主义政策的积极作用;依据“在禁止地方流传(指禁止自由贸易)方面走得太远了。这当然是一种错误”可知,反映的是战时共产主义政策的消极影响,由此可知,材料反映的是辩证地看待战时共产主义政策,故B项正确;

战时共产主义政策不是向社会主义过渡的正确道路,故A项错误;

战时共产主义政策排斥市场对经济的调节作用,故C项错误;

材料反映的是战时共产主义政策的积极和消极影响,而且当时苏俄的经济发展模式是以公有制为主体的经济模式,战时共产主义政策正是这一模式的体现,故D项错误。

故选:B。

本题考查战时共产主义政策,解题的关键是解读材料“我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家”、“在禁止地方流传(指禁止自由贸易)方面走得太远了。这当然是一种错误”的主旨,结合战时共产主义政策的双重性分析。

本题考查对战时共产主义的评价,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

16.【答案】B

【解析】根据题干可知,1967年,美国正在亚洲进行越南战争,漫画将约翰逊的疤痕画成了正在进行战争的越南地图,表达了美国人民的反战情绪,B项正确;

20世纪六七十年代,西欧与日本奉行相对独立的外交政策,体现了西方阵营的分化,材料中没有西欧与日本的相关信息,排除A项;

材料不涉及美苏对抗,排除C项;

本材料主要体现反战的内容,没有体现人权,排除D项。

故选:B。

本题考查越南战争,让学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查越南战争,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】【小题1】原因:人口增多、人口地矛盾尖锐:南方经济的发展,人口向山区迁移;新的农作物品种输入及推广;商品经济发展;土地资源开发利用技术、经验的进步;民营手工业、矿业的发展,追逐经济利益。

【小题2】特点:资源开发与保护相结合,注重生态环境,合理开发利用;以人民为中心,走群众路线,调动群众建设积极性;因地制宜,统筹规划,统一管理。

意义:有利于改善华北地区的生态环境;促进边区农业的发展,为抗战胜利奠定了物质基础;为游击战争提供了有利的环境;提高了党的威信,为建国后环境治理提供了借鉴。

【解析】本题考查明清经济的发展、中共在根据地的制度探索。第一问要结合明清经济的发展的特点来解答;第二问要结合中共在根据地的制度探索的影响来解答。、

本题考查明清经济的发展、中共在根据地的制度探索,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】趋势:粮食总产量不断增长。

原因:政治:“三三制”政权的建立;经济:按照“自己动手,丰衣足食”的指示,军队官兵、机关干部、事业单位也从事农业生产;“双交双减”政策实施;边区大理垦荒;军事:陕甘宁边区地处抗战后方,受战争影响小,环境相对安定;思想:发展农业生产,支援抗日的思想激励人们。

【小题2】政治:中华人民共和国建立和巩固;中国共产党的领导;朝鲜战争及其以后,美国等对新中国进行封锁限制,1960年中苏关系恶化后,苏联也加强对中国遏制;经济:社会主义计划经济制度建立;新中国成立后,人口迅速增长;耕地面积有限,农业生产技术提高缓慢,粮食生产的增长有限;思想:中国共产党执政为民,要确保人人有饭吃。

【小题3】民以食为天,粮食安全是国家安全的重要组成部分;中国共产党执政为民,确保人民有饭吃;粮食安全问题的解决,有利于其他建设事业发展。

【解析】本题主要考查了中国粮食问题,第一问要求学生结合陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势来分析;第二问结合国家粮食政策实施的历史背景分析;第三问结合中国共产党确保粮食安全做法的认识分析。

本题主要考查了中国粮食问题,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

19.【答案】【小题1】政治上:推行杜鲁门主义;经济上:实施马歇尔计划;军事上:建立北约,并在海外建立军事基地;科技上:研发原子弹、洲际导弹等新式武器。(任答三点)

【小题2】美国维持其霸权地位和促进世界格局单极化;东欧剧变、苏联解体,世界力量对比失衡;西欧趁机扩充势力;东欧国家欲摆脱俄罗斯控制,谋求自身的发展。(任答三点)

【解析】1.

本题主要考查了美国的冷战措施,要求学生结合美国的冷战措施及材料来分析。

本题主要考查了美国的冷战措施,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

2.

本题主要考查了北约东扩的原因,要求学生结合材料和所学知识分析北约东扩的原因。

本题主要考查了北约东扩的原因,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】根据材料并结合所学,《双城记》说“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代”,也即19世纪时期的欧洲资本主义国家,一方面资本主义经济快速发展,另一方面又带来种种罪恶和劳动人民生活的贫困化,是一个美好与罪恶并存、矛盾交织的时代。按照题目要求,选取一个既有进步和积极意义又存在局限和弊端的时代,分析其正反两个方面的情况。如公元前5世纪的雅典,民主政治到达顶峰,古典文化空前繁荣,但过于泛滥的直接民主和小国寡民的城邦体制成为古代雅典衰落的隐患。如19世纪上半叶的英国,率先完成工业革命,代议制民主政治趋于完善,自然科学取得重大成就,文学艺术领域巨匠辈出,同时也存在贫富差距拉大、阶级矛盾激化、环境破坏、血腥殖民掠夺等问题。如二战后的美国,成为世界第一的经济、政治和军事强国,但60年代以后国内出现了经济滞胀、社会问题严重等问题,国际上霸主地位遇到挑战。从其他角度论述言之有理也可。

故答案为:

示例一:

标题:辉煌与衰败——公元前5世纪的雅典。

论述:公元前5世纪,雅典历经多轮改革,民主政治建立并到达顶峰,商品经济繁荣,人文思想活跃,精神文化领域成就斐然。但是,过于泛滥的直接民主,成为政治腐败、社会动乱的隐患;小国寡民的城邦,无法容纳政治和经济的迅速发展。苏格拉底面对世风日下、道德沦丧的社会现象,发出重建道德的呼吁,但也无法挽救衰颓中的雅典城邦。最终,辉煌一时的雅典被马其顿所灭。

示例二:

标题:光明与黑暗——19世纪上半叶的英国。

论述:19世纪上半期,英国率先完成工业革命,成为世界上第一个工业化国家,取得了“世界工厂”的地位;所奉行的自由主义思想在欧美盛行,代议制民主政治趋于完善;物理学、生物学等取得重大成就,浪漫主义和现实主义文学艺术领域巨匠辈出。然而,伴随经济发展带来的社会贫富差距拉大,导致资本主义社会的基本矛盾和阶级矛盾激化,周期性经济危机发生,工人运动频现;自然资源的开采和掠夺,造成环境破坏和生存恶化;对亚非拉的殖民掠夺,使东方从属于西方。

示例三:

标题:盈与亏——20世纪中后期的美国。

论述:20世纪中后期,美国成为世界第一的经济、政治和军事强国。美国扶植西欧国家,主导了资本主义世界经济体系;控制联合国,发动冷战,加速全球扩张,力争世界霸权;引领第三次科技革命,推行国家垄断资本主义,经济高速稳定发展。然而,60年代以来,随着日本和欧共体的崛起,特别是“滞胀”阶段的到来,美国的霸主地位遇到挑战,以美元为中心的资本主义世界货币体系崩溃;美苏争霸消耗其大量国力,多极化趋势增强也迫使美国调整对外策略;现代主义艺术的发展,反映出美国社会精神危机的加剧。此外,贫富差距、种族歧视、社会犯罪等问题日益严峻。

【解析】本题主要考查西方文明的发展,需要结合古代希腊以及英国和美国政治体制变化的特征来解答。

本题主要考查西方文明的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录