8 冀中的地道战课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 8 冀中的地道战课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 801.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-06-09 12:55:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

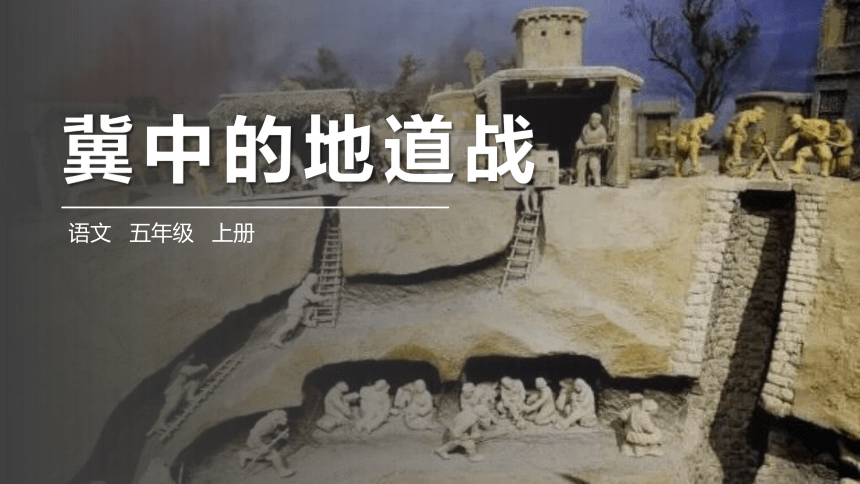

冀中的地道战

语文 五年级 上册

1.学习本课生字、新词,有感情地朗读课文。

2.理解地道战的产生、作用以及地道的结构特点,学习按一定顺序写作的方法。

3.理解为什么说中国人民的智慧是无穷无尽的。

本课目标

作者档案

周而复(1914~2004) 原名周祖式,安徽旌德人,当代著名作家。周而复是中国最早将白求恩事迹介绍出来的作家,人们从他那里知道了这位国际主义战士和他的国际主义精神。其创作的长篇小说《上海的早晨》先后出版过多种外文译本,并被拍摄成电影和电视连续剧。

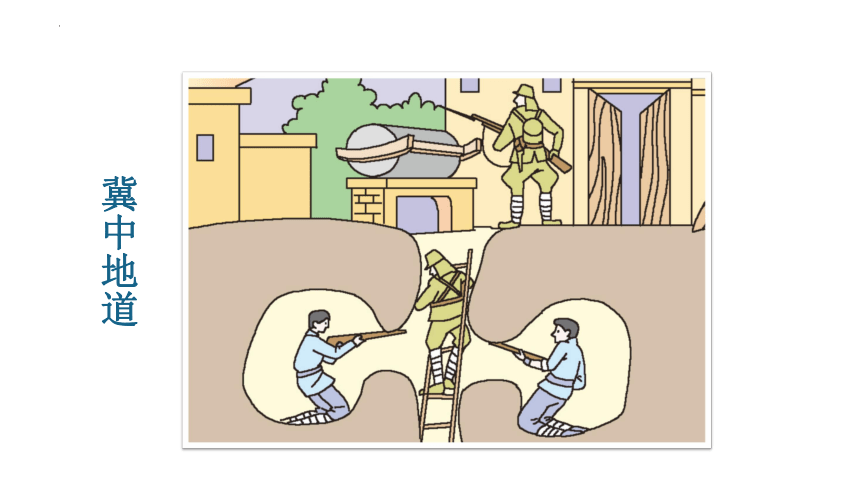

冀中地道

第1课时

背景介绍

在抗日战争时期,具体一点说就是1942年到1944年,日本帝国主义调集了几十万军队对我华北敌后抗日根据地进行“大扫荡”,实行野蛮的烧光、杀光、抢光的“三光”政策。他们在铁路和大道的两旁挖了很深的封锁沟,挖出的泥

土就用来筑成封锁墙,十里一碉,八里一堡,对抗日根据地实行封锁政策。为了粉碎敌人的“大扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了新的斗争方式——地道战,狠狠地打击了敌人。

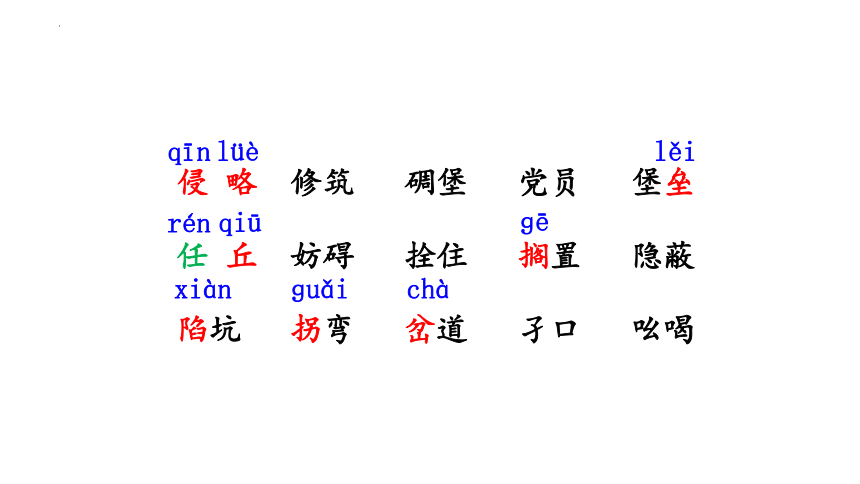

侵 略 修筑 碉堡 党员 堡垒

任 丘 妨碍 拴住 搁置 隐蔽 陷坑 拐弯 岔道 孑口 吆喝

ɡē

xiàn

ɡuǎi

chà

qīn

lüè

lěi

qiū

rén

侵

略

堡

党

丘

妨

蔽

陷

拐

我会写

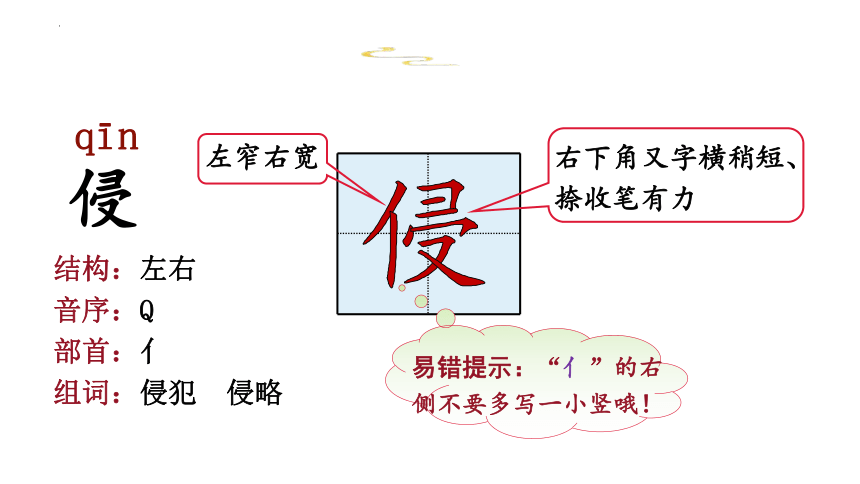

侵

qīn

结构:左右

音序:Q

部首:亻

组词:侵犯 侵略

右下角又字横稍短、捺收笔有力

左窄右宽

易错提示:“亻”的右侧不要多写一小竖哦!

略

lüè

结构:左右

音序:L

部首:田

组词:策略 攻城略地

左边是田不是口、稍窄小

易错提示:左边是“田”不是“口”哦!

各字首撇要短、第二笔横撇是一笔、和捺要舒展

侵略:

不计其数:

妨碍:

隐蔽:

吆喝:

指侵犯别国的领土、主权,掠夺财富并奴役别国的人民。

无法计算数目,形容极多。

使事情不能顺利进行;阻碍。

被别的事物遮住不易被发现。

大声喊叫(多指卖东西、赶牲口、呼唤等)。

封锁—— 妨碍——

坚固—— 警戒——

迷惑—— 防备——

毒辣—— 不计其数——

封闭

阻碍

戒备

困惑

提防

牢固

狠毒

不可胜数

近义词

封锁—— 妨碍——

隐蔽—— 坚固——

迷惑—— 破坏——

毒辣—— 不计其数——

开放

促进

显露

松软

觉醒

保护

仁慈

屈指可数

反义词

第一部分(第 自然段):说明冀中地道战的出现原因和作用。

第二部分(第 自然段):主要介绍地道的样式及特点。

第三部分(第 自然段):对其作出高度评价。

课文分为哪几部分,根据每一部分的意思划分层次。

1、2

3、7

8

(1)1942到1944那几年,日本侵略军在冀中平原上“大扫荡”,还修筑了封锁沟和封锁墙,十里一碉,八里一堡,想搞垮我们的人民武装。

(2)为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在党的领导下,创造了新的斗争方式,这就是地道战。

扫荡,指用武力或其他手段肃清,加上“大”字可以看出当时战争的残酷。

交代地道战的背景。

地道战的产生。

文中哪个句子最能概括地道战给你留下的印象?

说起地道战,简直是个奇迹。

这句话对冀中地道战作了高度评价,并热情颂扬了人民群众的无穷智慧和顽强的斗志。

地道是什么样的?

(1)从总体看,地道十分隐蔽:在街道下面和庄稼地下面。

第 4 自然段段首一句“地道的式样有一百

多种”,提示了我们答案位置。

(2)高深适宜:四尺多高,离地面三四尺。

(3)构造齐全:地洞众多,可以住人、拴牲口、搁东西、做厕所;气孔通到地面,人住在里面比较舒适;出口隐蔽,防守严密,敌人不易进来。

洞里有通到地面的气孔,从气孔里还能漏下光线来。气孔的口子都开在隐蔽的地方,敌人很难发现。人藏在洞里,既不气闷,又不嫌暗。有的老太太把纺车也搬进来,还嗡嗡嗡地纺线呢。

第四层讲地道中有通气孔,既透气又透光。

生活气息很浓厚。

敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。靠着地道这种坚强的堡垒,冀中平原上的人民坚持了敌后游击战争。

地道有什么作用?

保护自己,打击敌人。

地道的出口也开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。有的还在旁边挖一个陷坑,坑里插上尖刀或者埋上地雷,上面用木板虚盖着,板上铺些草,敌人一踏上去就翻下坑里送了命。

交代了地道出口的位置和特点。

朗读第6自然段,说说敌人想了哪些方法来破坏地道,人们又是如何应对的。

把地道跟枯井暗沟相连

火攻

用土和沙灭火

毒气攻

用“孑口”的吊板挡住

水攻

这篇课文以地道的特点为线索,有序地介绍了冀中地道战出现的原因、作用、地道式样结构及特点,对冀中地道战作了高度评价,热情颂扬了人民群众的无穷智慧和顽强的斗志。

冀中的地道战

地道的式样:地道、地洞、气孔、出口

地道的产生:为了粉碎敌人的“扫荡”

打击敌人:陷坑、岔道、活道、死道

粉碎敌袭:火攻、水攻、毒气攻

联络方式:“无线电”“有线电”

历史意义:留下了惊人的奇迹

顽强斗志

无穷智慧

冀中的地道战

语文 五年级 上册

1.学习本课生字、新词,有感情地朗读课文。

2.理解地道战的产生、作用以及地道的结构特点,学习按一定顺序写作的方法。

3.理解为什么说中国人民的智慧是无穷无尽的。

本课目标

作者档案

周而复(1914~2004) 原名周祖式,安徽旌德人,当代著名作家。周而复是中国最早将白求恩事迹介绍出来的作家,人们从他那里知道了这位国际主义战士和他的国际主义精神。其创作的长篇小说《上海的早晨》先后出版过多种外文译本,并被拍摄成电影和电视连续剧。

冀中地道

第1课时

背景介绍

在抗日战争时期,具体一点说就是1942年到1944年,日本帝国主义调集了几十万军队对我华北敌后抗日根据地进行“大扫荡”,实行野蛮的烧光、杀光、抢光的“三光”政策。他们在铁路和大道的两旁挖了很深的封锁沟,挖出的泥

土就用来筑成封锁墙,十里一碉,八里一堡,对抗日根据地实行封锁政策。为了粉碎敌人的“大扫荡”,冀中人民在中国共产党的领导下,创造了新的斗争方式——地道战,狠狠地打击了敌人。

侵 略 修筑 碉堡 党员 堡垒

任 丘 妨碍 拴住 搁置 隐蔽 陷坑 拐弯 岔道 孑口 吆喝

ɡē

xiàn

ɡuǎi

chà

qīn

lüè

lěi

qiū

rén

侵

略

堡

党

丘

妨

蔽

陷

拐

我会写

侵

qīn

结构:左右

音序:Q

部首:亻

组词:侵犯 侵略

右下角又字横稍短、捺收笔有力

左窄右宽

易错提示:“亻”的右侧不要多写一小竖哦!

略

lüè

结构:左右

音序:L

部首:田

组词:策略 攻城略地

左边是田不是口、稍窄小

易错提示:左边是“田”不是“口”哦!

各字首撇要短、第二笔横撇是一笔、和捺要舒展

侵略:

不计其数:

妨碍:

隐蔽:

吆喝:

指侵犯别国的领土、主权,掠夺财富并奴役别国的人民。

无法计算数目,形容极多。

使事情不能顺利进行;阻碍。

被别的事物遮住不易被发现。

大声喊叫(多指卖东西、赶牲口、呼唤等)。

封锁—— 妨碍——

坚固—— 警戒——

迷惑—— 防备——

毒辣—— 不计其数——

封闭

阻碍

戒备

困惑

提防

牢固

狠毒

不可胜数

近义词

封锁—— 妨碍——

隐蔽—— 坚固——

迷惑—— 破坏——

毒辣—— 不计其数——

开放

促进

显露

松软

觉醒

保护

仁慈

屈指可数

反义词

第一部分(第 自然段):说明冀中地道战的出现原因和作用。

第二部分(第 自然段):主要介绍地道的样式及特点。

第三部分(第 自然段):对其作出高度评价。

课文分为哪几部分,根据每一部分的意思划分层次。

1、2

3、7

8

(1)1942到1944那几年,日本侵略军在冀中平原上“大扫荡”,还修筑了封锁沟和封锁墙,十里一碉,八里一堡,想搞垮我们的人民武装。

(2)为了粉碎敌人的“扫荡”,冀中人民在党的领导下,创造了新的斗争方式,这就是地道战。

扫荡,指用武力或其他手段肃清,加上“大”字可以看出当时战争的残酷。

交代地道战的背景。

地道战的产生。

文中哪个句子最能概括地道战给你留下的印象?

说起地道战,简直是个奇迹。

这句话对冀中地道战作了高度评价,并热情颂扬了人民群众的无穷智慧和顽强的斗志。

地道是什么样的?

(1)从总体看,地道十分隐蔽:在街道下面和庄稼地下面。

第 4 自然段段首一句“地道的式样有一百

多种”,提示了我们答案位置。

(2)高深适宜:四尺多高,离地面三四尺。

(3)构造齐全:地洞众多,可以住人、拴牲口、搁东西、做厕所;气孔通到地面,人住在里面比较舒适;出口隐蔽,防守严密,敌人不易进来。

洞里有通到地面的气孔,从气孔里还能漏下光线来。气孔的口子都开在隐蔽的地方,敌人很难发现。人藏在洞里,既不气闷,又不嫌暗。有的老太太把纺车也搬进来,还嗡嗡嗡地纺线呢。

第四层讲地道中有通气孔,既透气又透光。

生活气息很浓厚。

敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。靠着地道这种坚强的堡垒,冀中平原上的人民坚持了敌后游击战争。

地道有什么作用?

保护自己,打击敌人。

地道的出口也开在隐蔽的地方,外面堆满荆棘。有的还在旁边挖一个陷坑,坑里插上尖刀或者埋上地雷,上面用木板虚盖着,板上铺些草,敌人一踏上去就翻下坑里送了命。

交代了地道出口的位置和特点。

朗读第6自然段,说说敌人想了哪些方法来破坏地道,人们又是如何应对的。

把地道跟枯井暗沟相连

火攻

用土和沙灭火

毒气攻

用“孑口”的吊板挡住

水攻

这篇课文以地道的特点为线索,有序地介绍了冀中地道战出现的原因、作用、地道式样结构及特点,对冀中地道战作了高度评价,热情颂扬了人民群众的无穷智慧和顽强的斗志。

冀中的地道战

地道的式样:地道、地洞、气孔、出口

地道的产生:为了粉碎敌人的“扫荡”

打击敌人:陷坑、岔道、活道、死道

粉碎敌袭:火攻、水攻、毒气攻

联络方式:“无线电”“有线电”

历史意义:留下了惊人的奇迹

顽强斗志

无穷智慧

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地