人教版必修2第21课战后的苏联经济改革(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修2第21课战后的苏联经济改革(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-15 10:56:04 | ||

图片预览

文档简介

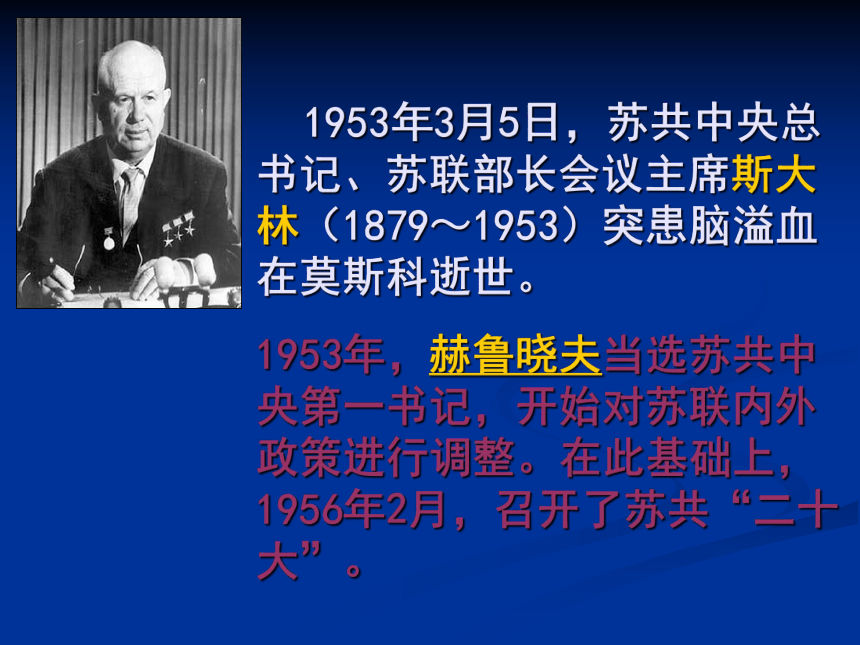

课件30张PPT。战后的苏联经济改革 1953年3月5日,苏共中央总书记、苏联部长会议主席斯大林(1879~1953)突患脑溢血在莫斯科逝世。

1953年,赫鲁晓夫当选苏共中央第一书记,开始对苏联内外政策进行调整。在此基础上,1956年2月,召开了苏共“二十大”。 此时,苏联斯大林模式引发的问题已日益显露。

例如:工业发展很快,1913年~1950年增加12倍。农业却徘徊不前,只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

从此可以看出斯大林模式下片面发展重工业的经济结构的弊端。一、赫鲁晓夫的改革 (1953——1964)1、背景

1)二战结束,苏联进入和平建设时期;

2)斯大林体制的弊端日益暴露;

3)农业的相对落后;

4)斯大林的逝世。

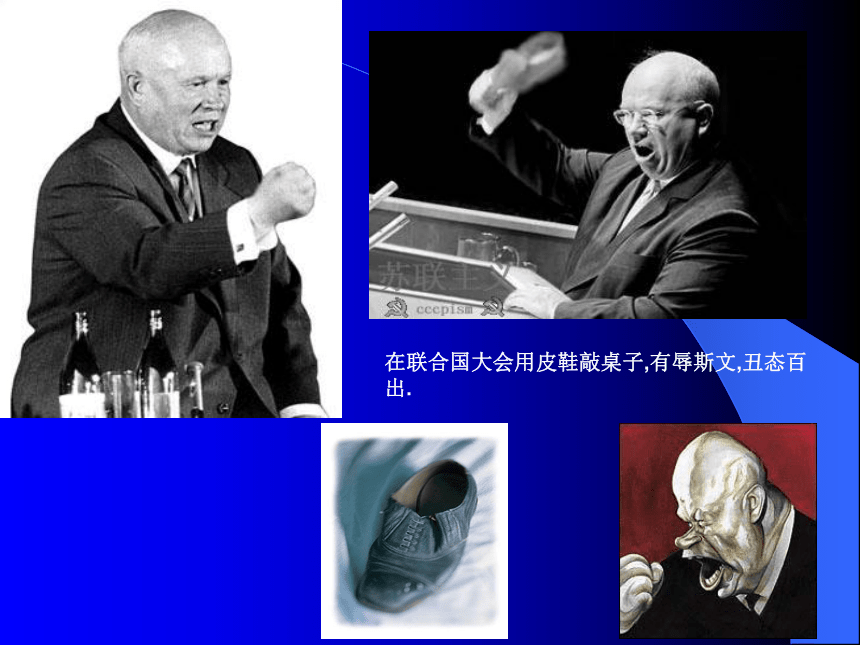

在联合国大会用皮鞋敲桌子,有辱斯文,丑态百出.2、内容农业

取消义务交售制,实行收购制,提高农产品的价格;

扩大集体农庄的自主权;

大规模开垦荒地,提高粮食产量;2、工业下放企业的管理权;

给企业部分权利;

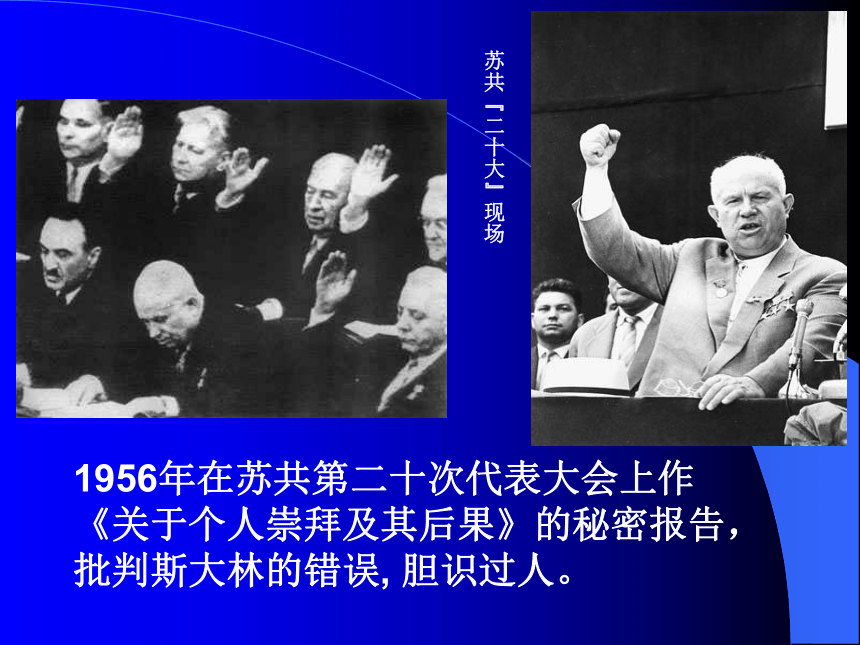

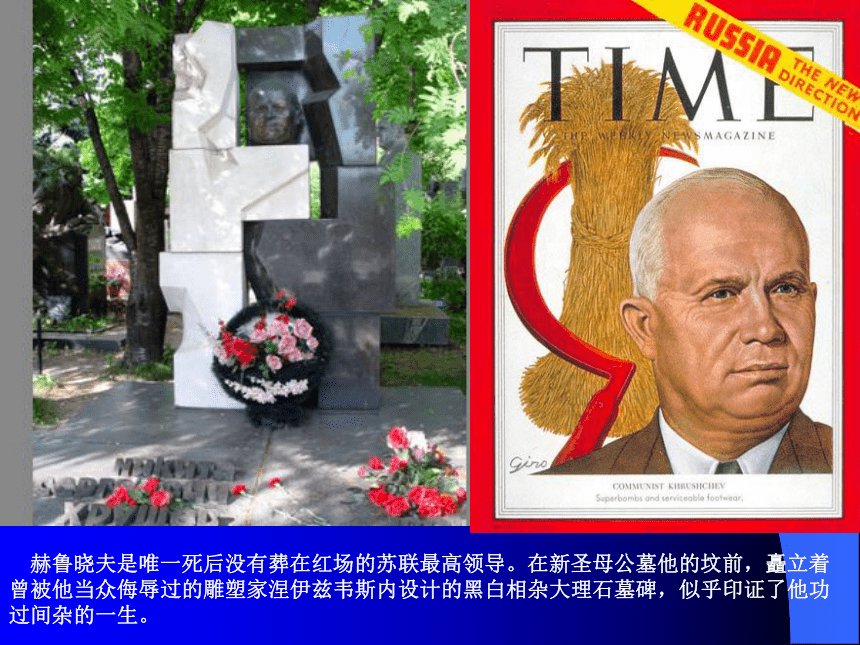

一定程度上承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。苏共“二十大”现场1956年在苏共第二十次代表大会上作《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,批判斯大林的错误, 胆识过人。 赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导。在新圣母公墓他的坟前,矗立着曾被他当众侮辱过的雕塑家涅伊兹韦斯内设计的黑白相杂大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。

如何看待赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,又是斯大林的守墓者。改革结果失败 赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。合作探究:比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革同与不同点:

同:都针对苏联斯大林模式带来弊端进行改革;

结果都收效甚微;

都没有从根本上触动斯大林模式。

异:赫鲁晓夫改革的重点在农业,而勃氏改革重点在工业二、勃列日涅夫改革勃列日涅夫上台后,对赫鲁晓夫的政治经济政策做了一些调整。2、内容恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导 ;

扩大企业的自主权,运用经济手段刺激企业改进经营管理

改革侧重于重工业,特别于军事有关的工业。 勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展。1960年的社会总产值为3040亿卢布,1975年增为8626亿卢布。工业产量增长迅速。1965—1975年间,年发电量从5070亿度增至10386亿度,石油产量从2.4亿吨增为4.9亿吨,钢产量从9100万吨增为1.4134亿吨,汽车的年产量从62万辆增为196万辆。农畜产品的产量也逐步提高。1961—1965年间,谷物的年平均产量为1.3亿吨,肉类为930万吨。第九个五年计划期间(1971—1975)的年平均产量,谷物为1.8亿吨,肉类为1400万吨。工农业的发展使苏联同美国的经济差距缩小了。据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。而据美国国务院的计算,苏联1950年的国民生产总值为美国的33%,1975年升为53%。两者的百分比不一样,但都反映了苏美差距日趋缩小的变化趋势。

——徐天新等著:《当代世界史(1945—1992)》。 苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

——《世界现代史》苏美军事竞赛情况表 2、改革的结果

(1)前期取得一些成效,苏联的军事实力明显增强,达到与美国相抗衡的水平。他无视70年代末,世界兴起的新技术革命,坚持计划经济理论与实践.他被暂时的繁华表象所迷惑,改革半途而废了。有人这样描述苏联的窘境:“苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……” 结果:苏联军事实力于美国相匹敌。

造成国民经济比例失调,引起经济严重衰退。

1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。

苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示:

认为苏共代表工人的只占4%;

认为代表全体人民的只占7%;

认为代表全体党员的占11%;

而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。

三 戈尔巴乔夫改革这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏。 俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。材料二:1、戈尔巴乔夫改革的背景苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示:

认为苏共代表工人的只占4%;

认为代表全体人民的只占7%;

认为代表全体党员的占11%;

而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。材料三:1、戈尔巴乔夫改革的背景1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。材料四:1、戈尔巴乔夫改革的背景三、戈尔巴乔夫改革背景

20世纪年代中期,苏联出现社会动荡,经济下降,人民生活水平下降的危机局面。2、内容1、经济改革

用经济管理的方法代替原来的行政,实际上承认市场对经济作用;

调整产业结构,个体劳动和合作者发展起来;

企业实现承包,出现合资企业;

一些集体农场也开始实行租赁制或建立家庭农场;

在一再经济改革失效的背景下,他主张立即放弃国家经济干预,迅速向市场经济过渡;靠西方援助解救当前的经济危机;该计划还把政治民主改革放在了迅猛的中心位置,促使苏联变成西方民主制的资本主义国家。 戈尔巴乔夫将改革重点转向政治体制改革。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

1986年在苏联流传的一则笑话。这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:‘前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!

他们几位为苏联做了些什么呢?他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?导入新课

1953年,赫鲁晓夫当选苏共中央第一书记,开始对苏联内外政策进行调整。在此基础上,1956年2月,召开了苏共“二十大”。 此时,苏联斯大林模式引发的问题已日益显露。

例如:工业发展很快,1913年~1950年增加12倍。农业却徘徊不前,只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%。

从此可以看出斯大林模式下片面发展重工业的经济结构的弊端。一、赫鲁晓夫的改革 (1953——1964)1、背景

1)二战结束,苏联进入和平建设时期;

2)斯大林体制的弊端日益暴露;

3)农业的相对落后;

4)斯大林的逝世。

在联合国大会用皮鞋敲桌子,有辱斯文,丑态百出.2、内容农业

取消义务交售制,实行收购制,提高农产品的价格;

扩大集体农庄的自主权;

大规模开垦荒地,提高粮食产量;2、工业下放企业的管理权;

给企业部分权利;

一定程度上承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。苏共“二十大”现场1956年在苏共第二十次代表大会上作《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,批判斯大林的错误, 胆识过人。 赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导。在新圣母公墓他的坟前,矗立着曾被他当众侮辱过的雕塑家涅伊兹韦斯内设计的黑白相杂大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。

如何看待赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,又是斯大林的守墓者。改革结果失败 赫鲁晓夫的经济改革在一定程度上冲破了传统观念的束缚,取得了一定的成效。

但是,在理论上没有突破斯大林的模式,只是在原有经济体制上的局部调整。合作探究:比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革同与不同点:

同:都针对苏联斯大林模式带来弊端进行改革;

结果都收效甚微;

都没有从根本上触动斯大林模式。

异:赫鲁晓夫改革的重点在农业,而勃氏改革重点在工业二、勃列日涅夫改革勃列日涅夫上台后,对赫鲁晓夫的政治经济政策做了一些调整。2、内容恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导 ;

扩大企业的自主权,运用经济手段刺激企业改进经营管理

改革侧重于重工业,特别于军事有关的工业。 勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展。1960年的社会总产值为3040亿卢布,1975年增为8626亿卢布。工业产量增长迅速。1965—1975年间,年发电量从5070亿度增至10386亿度,石油产量从2.4亿吨增为4.9亿吨,钢产量从9100万吨增为1.4134亿吨,汽车的年产量从62万辆增为196万辆。农畜产品的产量也逐步提高。1961—1965年间,谷物的年平均产量为1.3亿吨,肉类为930万吨。第九个五年计划期间(1971—1975)的年平均产量,谷物为1.8亿吨,肉类为1400万吨。工农业的发展使苏联同美国的经济差距缩小了。据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。而据美国国务院的计算,苏联1950年的国民生产总值为美国的33%,1975年升为53%。两者的百分比不一样,但都反映了苏美差距日趋缩小的变化趋势。

——徐天新等著:《当代世界史(1945—1992)》。 苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。

——《世界现代史》苏美军事竞赛情况表 2、改革的结果

(1)前期取得一些成效,苏联的军事实力明显增强,达到与美国相抗衡的水平。他无视70年代末,世界兴起的新技术革命,坚持计划经济理论与实践.他被暂时的繁华表象所迷惑,改革半途而废了。有人这样描述苏联的窘境:“苏联的火箭可以以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上火星,其宇宙飞船可以遨游太空,但其汽车却缺乏足够动力,故障频出并且耗油惊人;许多家用电器陈旧不堪,电视机爆炸事件经常发生,以至于苏联人开玩笑说本国生产的电视机应当送给敌人……” 结果:苏联军事实力于美国相匹敌。

造成国民经济比例失调,引起经济严重衰退。

1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。

苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示:

认为苏共代表工人的只占4%;

认为代表全体人民的只占7%;

认为代表全体党员的占11%;

而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。

三 戈尔巴乔夫改革这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏。 俄国历史上靠扩张起家,民族众多,但各民族发展极不平衡。无论是沙皇,还是苏联都对少数民族实行同化的高压政策。斯大林时期采取镇压和强制迁徙的政策,造成很多问题。斯大林之后,高压政策被怀柔政策所取代,民族问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。材料二:1、戈尔巴乔夫改革的背景苏联社科院一次关于苏共性质的调查显示:

认为苏共代表工人的只占4%;

认为代表全体人民的只占7%;

认为代表全体党员的占11%;

而认为仅仅代表党的官僚、干部和机关工作人员的,竟高达85%。材料三:1、戈尔巴乔夫改革的背景1985年苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。苏联人均生活水平从革命前居欧洲第五位下降到居世界第八十八位。材料四:1、戈尔巴乔夫改革的背景三、戈尔巴乔夫改革背景

20世纪年代中期,苏联出现社会动荡,经济下降,人民生活水平下降的危机局面。2、内容1、经济改革

用经济管理的方法代替原来的行政,实际上承认市场对经济作用;

调整产业结构,个体劳动和合作者发展起来;

企业实现承包,出现合资企业;

一些集体农场也开始实行租赁制或建立家庭农场;

在一再经济改革失效的背景下,他主张立即放弃国家经济干预,迅速向市场经济过渡;靠西方援助解救当前的经济危机;该计划还把政治民主改革放在了迅猛的中心位置,促使苏联变成西方民主制的资本主义国家。 戈尔巴乔夫将改革重点转向政治体制改革。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

1986年在苏联流传的一则笑话。这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊到:‘前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!

他们几位为苏联做了些什么呢?他们的所作所为给苏联带来了哪些影响呢?导入新课

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势