第三章《晶体结构与性质》测试题(含解析)高二下学期人教版(2019)化学选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第三章《晶体结构与性质》测试题(含解析)高二下学期人教版(2019)化学选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-06-09 07:27:37 | ||

图片预览

文档简介

第三章《晶体结构与性质》测试题

一、单选题(共12题)

1.下列说法正确的组合是

①晶体在不同方向上的硬度、导热性、导电性相同

②晶体呈现自范性的条件之一是晶体生长的速率适当

③分子晶体中,分子间作用力越大,物质越稳定

④金属晶体能导电的原因是在外加电场作用下可失去电子

⑤“杯酚”、冠醚等超分子可用于分子识别

A.②⑤ B.①② C.③④ D.④⑤

2.离子键、共价键、金属键、范德华力是微粒之间的不同作用力,下列物质中含有上述任意两种作用力的是

① ② ③氩气 ④金刚石 ⑤石墨 ⑥白磷

A.①②④ B.①③⑥ C.①⑤⑥ D.③④⑤

3.配合物Na2[Fe(CN)5(NO)]可用于离子检验,下列说法正确的是

A.配离子为[Fe(CN)5(NO)]2-,中心离子为Fe2+,配位数为6

B.向该配合物的溶液中滴加NaOH溶液,有红褐色沉淀产生

C.该物质存在金属键

D.该配合物为离子化合物,易电离,1mol配合物电离得到的离子数为3NA

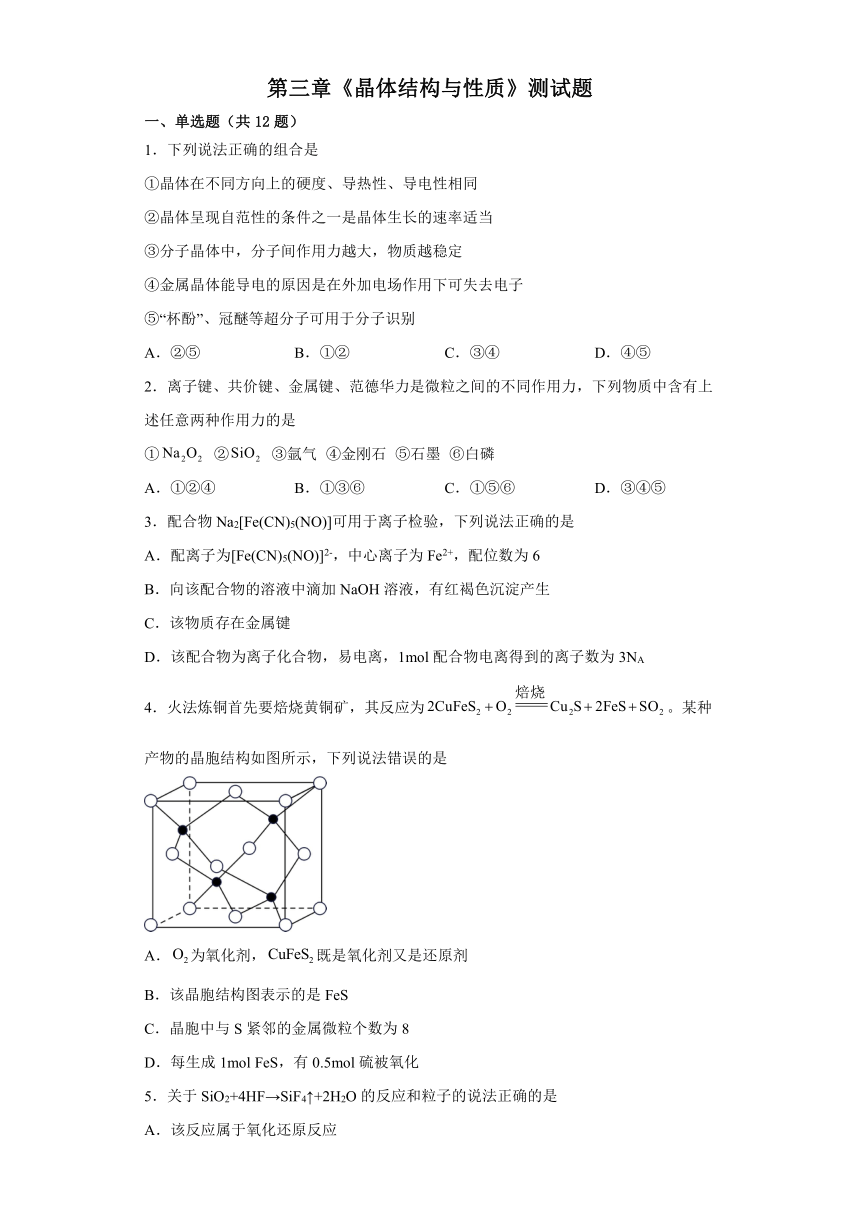

4.火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应为。某种产物的晶胞结构如图所示,下列说法错误的是

A.为氧化剂,既是氧化剂又是还原剂

B.该晶胞结构图表示的是FeS

C.晶胞中与S紧邻的金属微粒个数为8

D.每生成1mol FeS,有0.5mol硫被氧化

5.关于SiO2+4HF→SiF4↑+2H2O的反应和粒子的说法正确的是

A.该反应属于氧化还原反应

B.CCl4的比例模型

C.沸点:HClD.SiF4和SiO2晶体类型相同

6.SiC 和Si 的结构相似,是最有前景的半导体材料之一,下列说法正确的是

A.碳和硅原子最外层电子的轨道表示式完全相同

B.2py是碳原子核外能量最高的电子亚层

C.硅原子核外电子共占用 5 个轨道

D.都属于原子晶体,熔点SiC>Si

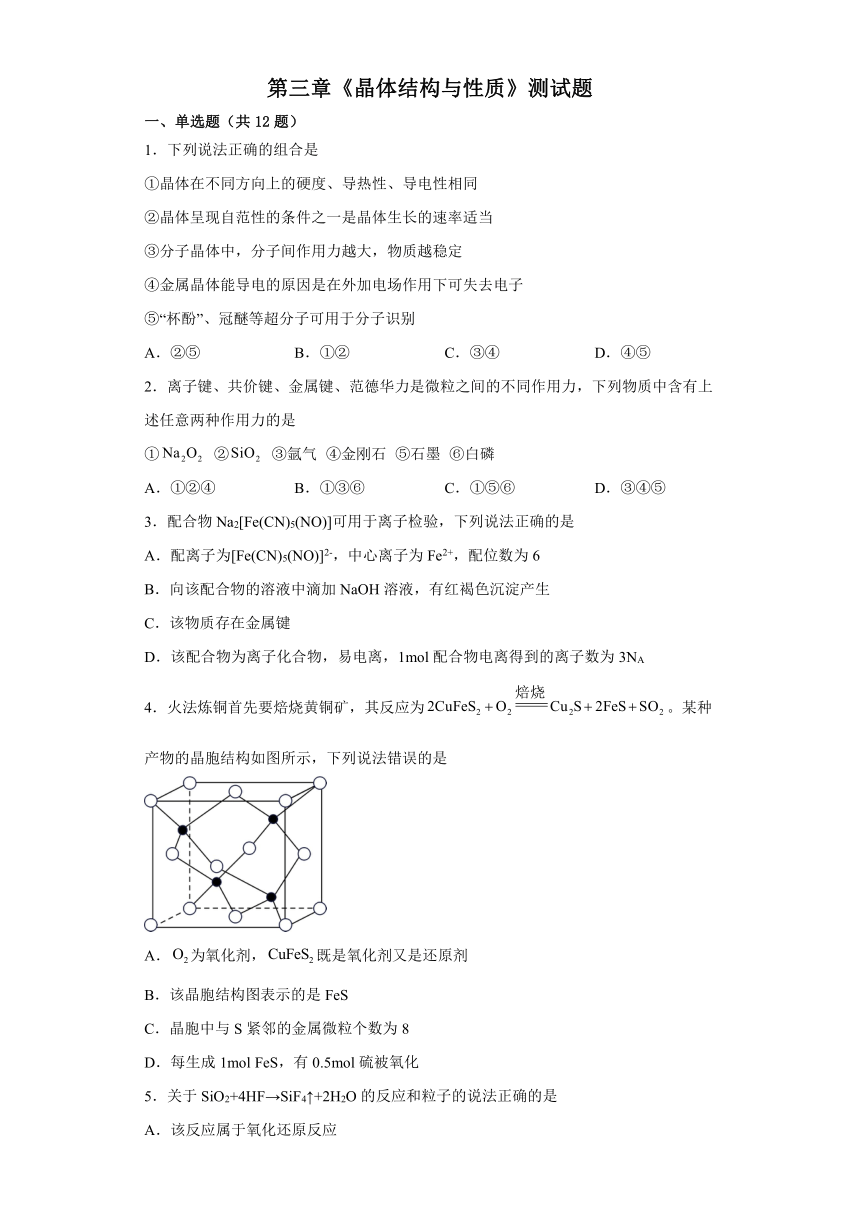

7.某种氮化硼晶体的晶胞结构如图所示。已知该晶体的密度为ρg·cm-3,Si的原子半径大于B,阿伏伽德罗常数为NA。下列说法正确的是

A.氮化硼化学式为B14N4

B.硼原子的杂化方式为sp2

C.该种氮化硼的熔点和硬度均低于SiC

D.晶胞的边长为cm

8.几种物质的熔点和沸点的数据如表,下列有关判断错误的是

NaCl 单质M

熔点/℃ 801 712 190 -70 2300

沸点/℃ 1465 1412 178 57.6 2500

注:的熔点在条件下测定。

A.的晶体类型为分子晶体

B.单质M可能是共价晶体

C.熔沸点:MgO<NaCl

D.离子键强度:

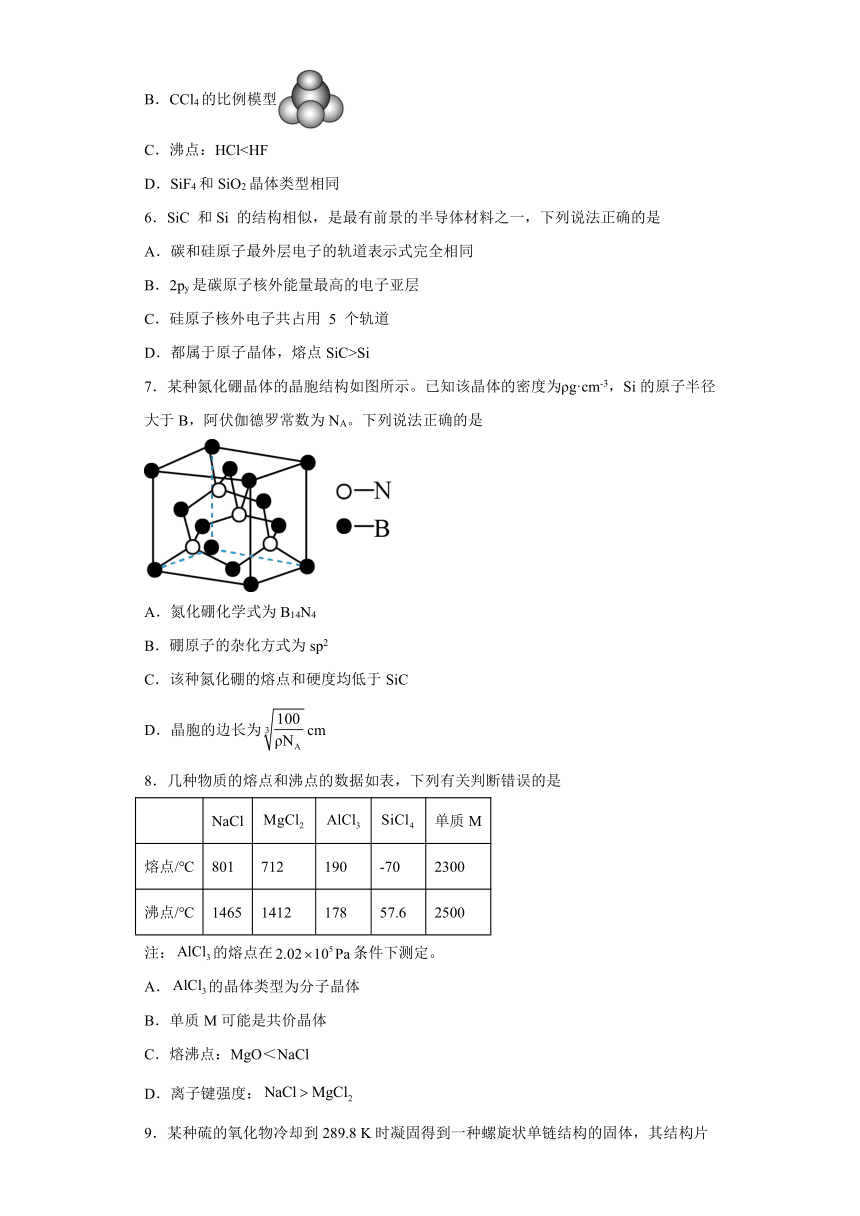

9.某种硫的氧化物冷却到289.8 K时凝固得到一种螺旋状单链结构的固体,其结构片段如图所示。

下列有关该物质的说法中正确的是

A.固态物质中S原子的杂化轨道类型是SP2杂化

B.该物质的化学式为SO3

C.从该结构片段分析可知所有的O原子和S原子在同一平面上

D.该结构片段中S-O键之间的夹角约为120

10.实现下列变化,需克服相同类型作用力的是

A.二氧化硅和氯化钠分别受热熔化 B.干冰和碘的升华

C.NaCl和HCl溶于水 D.冰的融化和水的分解

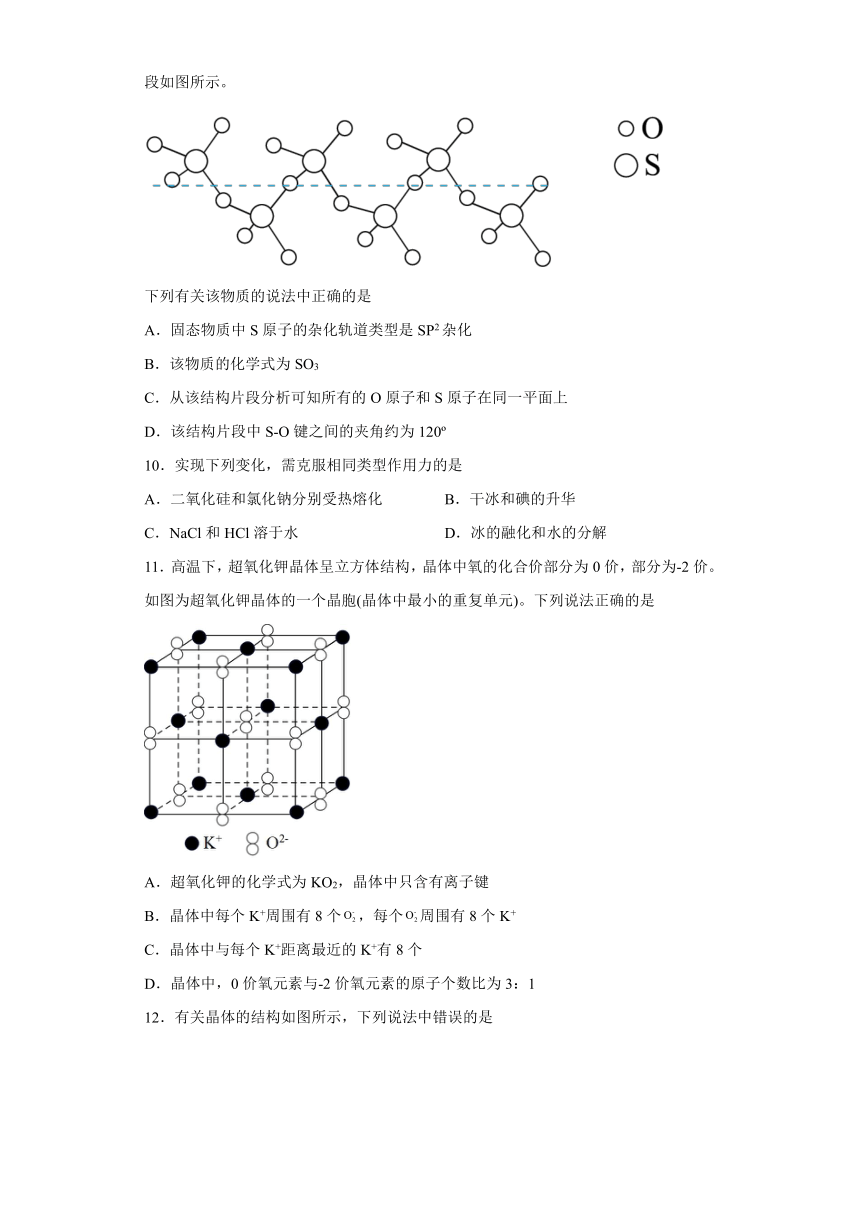

11.高温下,超氧化钾晶体呈立方体结构,晶体中氧的化合价部分为0价,部分为-2价。如图为超氧化钾晶体的一个晶胞(晶体中最小的重复单元)。下列说法正确的是

A.超氧化钾的化学式为KO2,晶体中只含有离子键

B.晶体中每个K+周围有8个,每个周围有8个K+

C.晶体中与每个K+距离最近的K+有8个

D.晶体中,0价氧元素与-2价氧元素的原子个数比为3:1

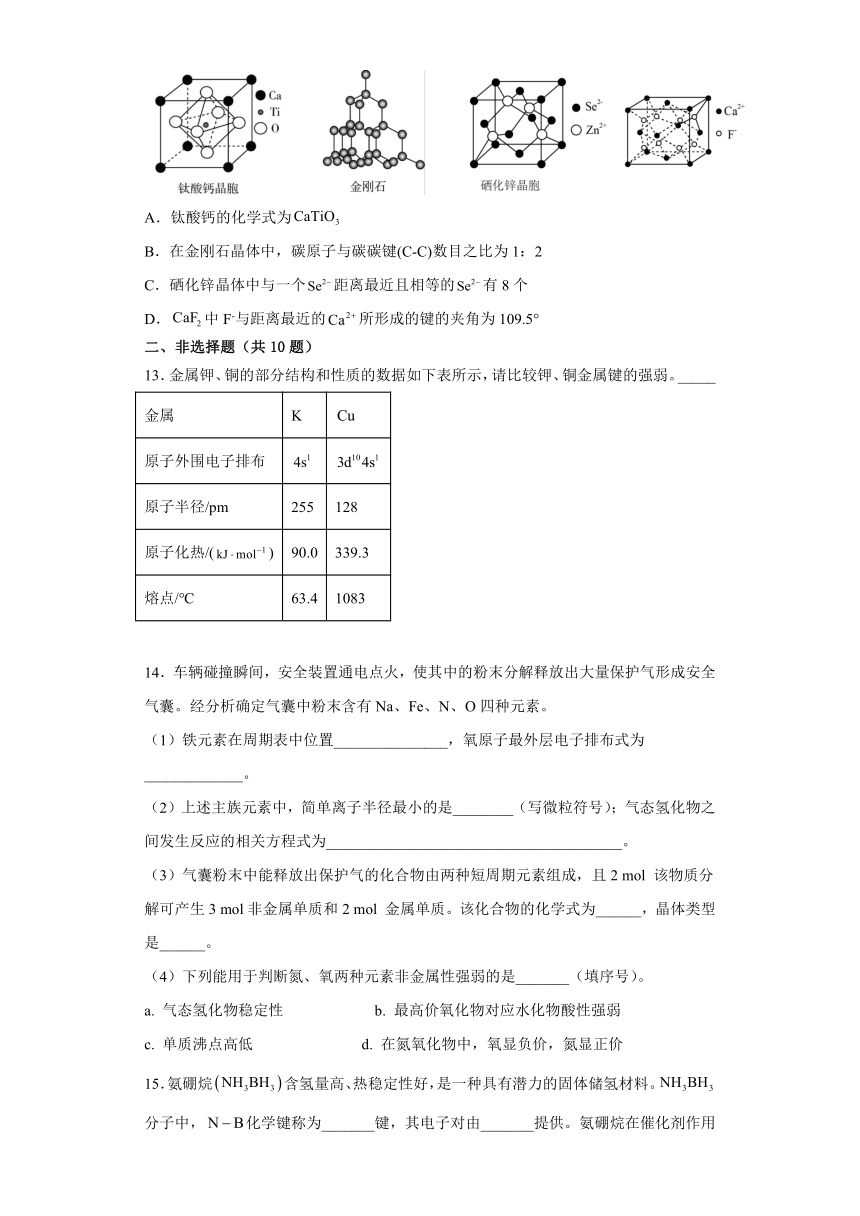

12.有关晶体的结构如图所示,下列说法中错误的是

A.钛酸钙的化学式为

B.在金刚石晶体中,碳原子与碳碳键(C-C)数目之比为1:2

C.硒化锌晶体中与一个距离最近且相等的有8个

D.中F-与距离最近的所形成的键的夹角为109.5°

二、非选择题(共10题)

13.金属钾、铜的部分结构和性质的数据如下表所示,请比较钾、铜金属键的强弱。_____

金属 K

原子外围电子排布

原子半径/pm 255 128

原子化热/() 90.0 339.3

熔点/℃ 63.4 1083

14.车辆碰撞瞬间,安全装置通电点火,使其中的粉末分解释放出大量保护气形成安全气囊。经分析确定气囊中粉末含有Na、Fe、N、O四种元素。

(1)铁元素在周期表中位置_______________,氧原子最外层电子排布式为_____________。

(2)上述主族元素中,简单离子半径最小的是________(写微粒符号);气态氢化物之间发生反应的相关方程式为_______________________________________。

(3)气囊粉末中能释放出保护气的化合物由两种短周期元素组成,且2 mol 该物质分解可产生3 mol非金属单质和2 mol 金属单质。该化合物的化学式为______,晶体类型是______。

(4)下列能用于判断氮、氧两种元素非金属性强弱的是_______(填序号)。

a. 气态氢化物稳定性 b. 最高价氧化物对应水化物酸性强弱

c. 单质沸点高低 d. 在氮氧化物中,氧显负价,氮显正价

15.氨硼烷含氢量高、热稳定性好,是一种具有潜力的固体储氢材料。分子中,化学键称为_______键,其电子对由_______提供。氨硼烷在催化剂作用下水解释放氢气:。的结构为。在该反应中,B原子的杂化轨道类型由_______变为_______。

16.(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的组成符号为:___________。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,NaCN 的电子式是___________。

(3)相同条件下,TiF4熔点650K,TiCl4 熔点249K,熔点不同的原因是___________ 。

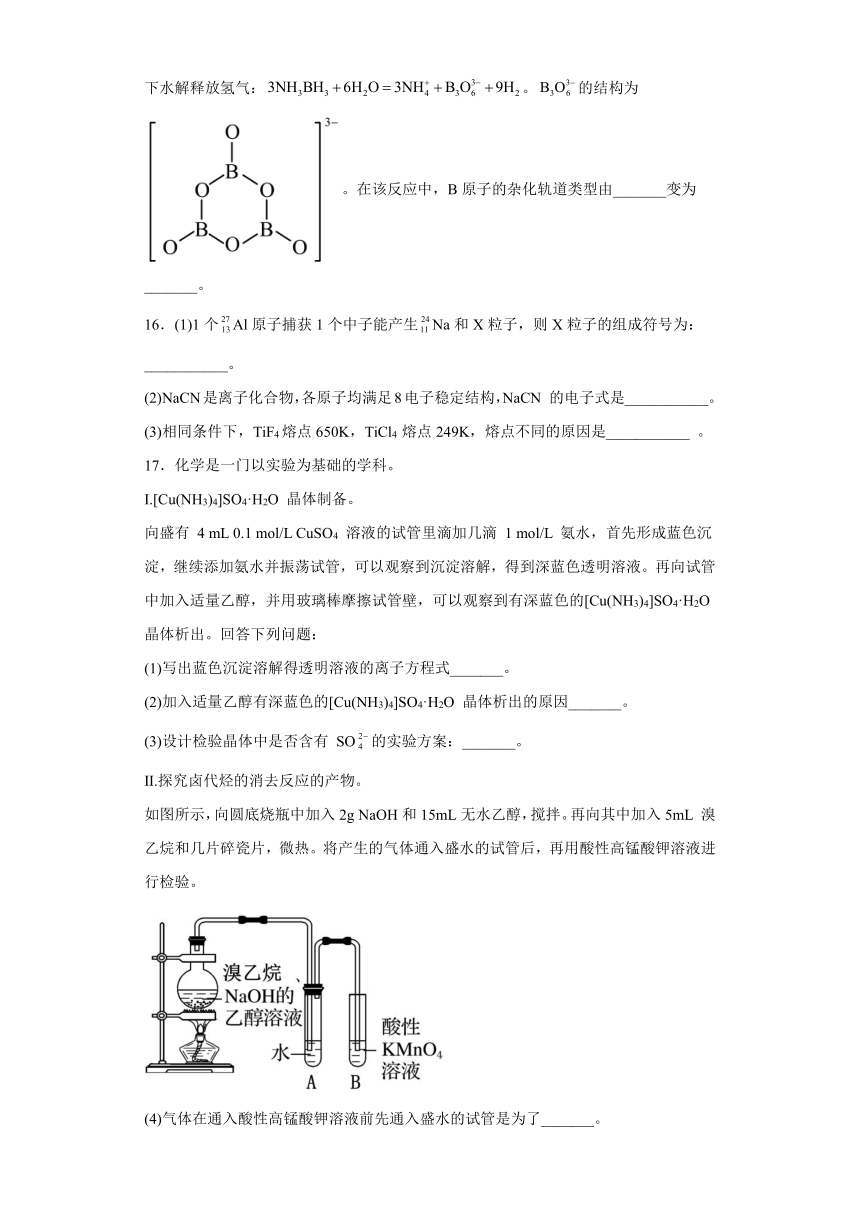

17.化学是一门以实验为基础的学科。

Ⅰ.[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体制备。

向盛有 4 mL 0.1 mol/L CuSO4 溶液的试管里滴加几滴 1 mol/L 氨水,首先形成蓝色沉淀,继续添加氨水并振荡试管,可以观察到沉淀溶解,得到深蓝色透明溶液。再向试管中加入适量乙醇,并用玻璃棒摩擦试管壁,可以观察到有深蓝色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体析出。回答下列问题:

(1)写出蓝色沉淀溶解得透明溶液的离子方程式_______。

(2)加入适量乙醇有深蓝色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体析出的原因_______。

(3)设计检验晶体中是否含有 SO的实验方案:_______。

Ⅱ.探究卤代烃的消去反应的产物。

如图所示,向圆底烧瓶中加入2g NaOH和15mL无水乙醇,搅拌。再向其中加入5mL 溴乙烷和几片碎瓷片,微热。将产生的气体通入盛水的试管后,再用酸性高锰酸钾溶液进行检验。

(4)气体在通入酸性高锰酸钾溶液前先通入盛水的试管是为了_______。

(5)若无A试管,B试管中应盛放试剂_______来检验消去反应产物。

(6)将气体缓慢通入酸性高锰酸钾溶液时发现小试管中溶液颜色褪色不明显。请结合以下资料:

资料1:溴乙烷发生消去反应比较适宜的反应温度为90 ℃~110 ℃,在该范围,温度越高,产生乙烯的速率越快。

资料2:溴乙烷的沸点:38.4 ℃。

分析可能的原因_______ 。

18.某实验小组为探究与反应后的产物,做如下探究实验。

【查阅资料】

①为砖红色固体,不溶于水;

②为黄色固体,不溶于水;

③为无色配合离子、为无色配合离子、为深蓝色配合离子。

【实验探究】

实验1:①向2mL的溶液中滴加的溶液,开始出现黄色沉淀,但无气体产生。

②继续加入溶液,最终沉淀消失。经检验,溶液中生成离子。

实验2:向90℃的溶液中滴加的溶液,直接生成砖红色沉淀。

实验3:向2mL的溶液中滴加的溶液,开始阶段有蓝色沉淀出现。

(1)某同学认为实验1黄色沉淀中有少量,该同学认为是、相互促进水解产生的,用离子方程式表示生成沉淀的过程:_______。

(2)若要进一步检验黄色沉淀中有Cu(OH)2,可采用的具体实验方法为_______。

(3)经检验,实验2所得溶液中有大量、生成。该实验中表现_______性,写出该实验中反应的离子方程式:_______。

(4)某同学设计了如图所示的电化学装置,探究与的反应。该装置中左侧烧杯中的石墨电极做_______(填“正”或“负”)极,右侧烧杯中发生反应的电极反应式为_______。设计实验检验右侧烧杯中生成的阴离子,写出具体操作、现象和结论:_______。

19.某化学兴趣小组做了淀粉水解及产物检验的实验,步骤如下:

步骤1:取1mL淀粉溶液,加入2mL10%稀硫酸,加热煮沸。

步骤2:向步骤1所得溶液中加入10%溶液调节pH至碱性。

步骤3:在另一支试管中加入2mL10%溶液滴入5滴5%溶液,振荡,制得新制的。

步骤4:向步骤2所得溶液中加入少量新制备的,加热3~5min,观察到生成砖红色沉淀。

回答下列问题

(1)要想证明淀粉溶液没有水解完全,只需在步骤1所得溶液中加入_______,观察到_______的现象时,即可证明。

(2)步骤4发生反应的化学方程式是_______。

(3)新制的里含有 (四羟基合铜离子),该离子的配体是_______,的配位数是_______。

(4)步骤4所得的砖红色沉淀的晶胞如图所示,其中e是_______(填离子符号),假设该晶胞的边长为,该晶体的密度为_______(用含a的代数式表示,为阿伏加德罗常数的值)。

20.具有反萤石结构,晶胞如图所示。已知晶胞参数为0.4665nm,阿伏加德罗常数的值为,则的密度为___________(列出计算式)。

21.已知单质钒的晶胞为如图所示,则V原子的配位数是___________,假设晶胞的边长为dcm,密度为ρg·cm-3,则钒的相对原子质量为___________。

22.X、Y、Z、W、R、Q为前30号元素,且原子序数依次增大.X是所有元素中原子半径最小的,Y有三个能级,且每个能级上的电子数相等,Z原子单电子数在同周期元素中最多,W与Z同周期,第一电离能比Z的低,R与Y同一主族,Q的最外层只有一个电子,其他电子层电子均处于饱和状态。请回答下列问题:

(1)Q+核外电子排布式为___________;

(2)化合物X2W2中W的杂化方式为___________,ZW2-离子的立体构型是___________;

(3)Y、R的最高价氧化物的沸点较高的是___________(填化学式),原因是___________;

(4)将Q单质的粉末加入到ZX3的浓溶液中,并通入W2,充分反应后溶液呈深蓝色,该反应的离子方程式为___________;

(5)Y有多种同素异形体,其中一种同素异形体的晶胞结构如图,该晶体一个晶胞的Y原子数为___________,Y原子的配位数为___________,若晶胞的边长为a pm,晶体的密度为ρ g/cm3,则阿伏伽德罗常数的数值为___________(用含a和ρ的代数式表示)。

参考答案:

1.A

①晶体在不同方向上的硬度、导热性、导电性不相同,①错误;

②晶体呈现自范性的条件之一是晶体生长的速率适当,使晶体具有一定的几何规则,②正确;

③分子晶体中,分子间作用力越大,物质熔沸点越高,③错误;

④金属晶体能导电的原因是在外加电场作用电子发生了定向移动,④错误;

⑤“杯酚”、冠醚等超分子可用于分子识别,⑤正确。

故选A。

2.C

离子键是阴阳离子间的静电作用力,主要存在于较活泼的金属与较活泼的非金属之间(除AlCl3外)包含铵盐类。共价键个相邻原子通过共用电子并与共用电子之间形成的一种强烈作用,主要是非金属原子之间(铵根与酸根之间作用力除外)包含AlCl3。金属键是金属阳离子与电子之间的静电作用,主要存在于大多数金属单质中。范德华力是分子间存在一种普遍的较弱的相互作用力。

①Na2O2中存在离子键和共价键; ②SiO2 中仅存在共价键; ③氩气为单原子分子仅存在范德华力;④金刚石仅存在共价键; ⑤石墨存在共价键,同时为混合晶体既有范德华力又有金属键;⑥白磷存在共价键和范德华力。所以含有以上任意两种作用力的有①⑤⑥;

故选C。

3.D

A.配离子为,中心离子为,配体为和NO,配位原子为C和N,都是单齿配体,配位数为6,故A错误;

B.由于配合物在溶液中发生电离,电离出内界和外界离子,但配离子不能电离,向该配合物的溶液中滴加NaOH溶液,没有红褐色沉淀产生,故B错误;

C.金属键存在于金属晶体中,该物质不存在金属键,故C错误;

D.配合物为离子化合物,易电离,完全电离成和,1mol配合物电离共得到阴阳离子,故D正确。

故选D。

4.C

A.O2中氧元素化合价全部降低,为氧化剂;CuFeS2中S元素部分化合价升高,Cu元素化合价降低,既是氧化剂又是还原剂,A正确;

B.根据晶胞结构,黑球个数为4,白球个数为4,晶胞中两种微粒个数比为1:1,故为FeS,B正确;

C.根据晶胞结构,晶胞中与S紧邻的金属微粒个数为4,C错误;

D.从方程式中可以看出,每生成1molFeS,被氧化的S元素生成了SO2,物质的量为0.5mol,D正确;

故选C。

5.C

A.该反应中各元素化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,A错误;

B.四氯化碳是正四面体结构,Cl原子半径大于C原子,则四氯化碳的比例模型中间为小球,四周为大球,B错误;

C.HF和HCl都是分子晶体,HF分子间存在氢键,沸点:HCl<HF,C正确;

D.SiF4为分子晶体,二氧化硅为共价晶体,二者晶体类型不同,D错误;

故答案选C。

6.D

A.原子状态不同时,如基态碳原子和激发态的硅原子最外层电子的轨道表示式不相同,A错误;

B.2px、2py、2pz三个轨道的能量相同,2p才是碳原子核外能量最高的电子亚层,B错误;

C.硅原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p2,s有1个轨道,p有3个轨道,根据电子排布规律可知,其核外电子共占用8个轨道,C错误;

D.SiC 和Si均属于原子晶体,由于原子半径C<Si,因此键长:C—Si<Si—Si,则键能:C—Si>Si—Si,因此熔点SiC>Si,D正确;

答案选D。

7.D

晶胞中N位于体内共4个,而B位于顶点8和6面心共个B原子。

A.B与N个数比为1:1,则化学式为BN,A项错误;

B.晶体中B原子与4个N相连,所以为sp3杂化,B项错误;

C.BN与SiC均为原子晶体,原子半径BD.晶胞密度,求得,D项正确;

故选D。

8.C

A.的熔点190℃,沸点178℃,熔沸点较低,晶体类型为分子晶体,故A正确;

B.单质M的熔沸点很高,可能是共价晶体,故B正确;

C.氧化镁中镁离子半径小于钠离子半径,氧离子半径小于氯离子半径,且镁离子、氧离子所带电荷数多,氧化镁的晶格能比氯化钠的晶格能大,则熔沸点:NaCl<MgO,故C错误;

D.镁离子半径小于钠离子半径,离子键键长越短,键能越大,则离子键强度:,故D正确。

综上所述,答案为C。

9.B

A.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,则固态物质中S原子的杂化轨道类型是SP3杂化,故A错误;

B.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,其中2个氧原子为该硫原子单独占有,还有2个氧原子为两个硫原子共有,则每个硫原子单独占有的氧原子数为3,氧化物的化学式为SO3,故B错误;

C.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,空间构型为四面体形,则所有的O原子和S原子不可能在同一平面上,故C错误;

D.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,空间构型为四面体形,不是平面三角形,则S-O键之间的夹角不可能约为120 ,故D错误;

故选B。

10.B

A.二氧化硅为原子晶体,熔化时破坏的是共价键,氯化钠是离子晶体,熔化时破坏的是离子键,类型不同,A错误;

B.碘和干冰都属于分子晶体,升华时破坏的都是分子间作用力,类型相同,B正确;

C.氯化氢溶于水破坏的是共价键,氯化钠溶于水破坏的是离子键,类型不同,C错误;

D.冰是分子晶体,融化破坏的是分子间作用力,水分解是化学变化,破坏的是共价键,类型不同,D错误;

答案选B。

11.D

A.根据图知,该晶胞中钾离子个数为8×+6×=4,超氧根离子个数1+12×=4,则钾离子和超氧根离子个数之比=4:4=1:1,所以其化学式为KO2,晶体中含有离子键和共价键,故A错误;

B.根据图知,每个钾离子周围有6个超氧根离子、每个超氧根离子周围有6个钾离子,故B错误;

C.根据图知,每个钾离子距离最近的钾离子有12个,故C错误;

D.晶胞中K+与个数分别为4、4,所以晶胞中共有8个氧原子,根据电荷守恒 2价O原子数目为2,则0价氧原子数目为8 2=6,所以晶体中0价氧原子与 2价氧原子的数目比为3:1,故D正确;

故选D。

12.C

A.该晶胞中各原子数为Ca:,Ti:1,O:,故钛酸钙的化学式为,A项正确;

B.在金刚石晶体中,每个碳原子周围有4条碳碳键,每条碳碳键被两个碳原子共用,故碳原子与碳碳键数目之比为1:(),B项正确;

C.硒化锌晶体中与一个距离最近且相等的有12个,C项错误;

D.中以F-为中心,其周围4个为顶点形成正四面体,故中F-与距离最近的所形成的键的夹角为109.5°,D项正确;

答案选C。

13.由图表可知,铜的原子半径更小、价电子数更多,熔点更高,故铜的金属键强于钾

金属晶体是金属原子通过金属键形成的,金属键的强弱直接影响佥属晶体的熔点。原子半径越小,价电子数越多,则金属键强度越强,导致金属晶体的熔沸点升高;

由图表可知,铜的原子半径更小、价电子数更多,熔点更高,故铜的金属键强于钾。

14. 第四周期VIII族 2s22p4 Na+ NaN3 离子晶体 ad

(1)根据铁元素的原子序数判断所在的位置,氧原子核外电子是8个,据此书写最外层电子排布式;

(2)电子层越多,半径越大,电子层一样多,质子数越大,半径越小;氨气和水之间反应生成一水合氨,一水合氨属于弱碱,可以电离产生铵根离子和氢氧根离子;

(3)2mol 该物质分解可产生3mol非金属单质和2mol 金属单质,1mol化合物含有3mol非金属、1mol金属,应为NaN3;

(4)判断非金属强弱的方法很多,非金属的最高价氧化物的水化物的酸性强弱,能证明非金属强弱;非金属氢化物的稳定性,能说明非金属性强弱;非金属与氢气化合的难易程度,能说明非金属性的强弱。

(1)铁元素的原子序数是26,判周期表中所在的位置:第四周期VIII族,氧原子核外电子是8个,最外层是6个,最外层电子排布式为:2s22p4;

(2)Na、Fe、N、O四种元素的离子,电子层越少,半径越小,电子层一样多,质子数越大,半径越小,所以半径最小的离子是Na+;氨气和水之间反应生成一水合氨,一水合氨属于弱碱,可以电离产生铵根离子和氢氧根离子,即;

(3)2mol 该物质分解可产生3mol非金属单质和2mol 金属单质,1mol化合物含有3mol非金属、1mol金属,应为NaN3,该化合物属于离子化合物,是离子晶体;

(4)a.气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,故a正确;

b.最高价氧化物对应水化物的酸性强,元素的非金属性越强,但是氧元素没有最高价含氧酸,故b错误;

c.单质沸点高低属于物理性质,元素的非金属性是化学性质,故c错误;

d.在氮氧化物中,氧显负价,氮显正价,元素的非金属性强,得电子能量强,易表现负价,故d正确;

故答案为:ad。

15. 配位 N

分子中,N原子核外有1对孤电子对,B原子含有空轨道,故N原子提供孤电子对与B原子形成配位键,分子的结构式为。由的结构式可知B原子的价电子对数(孤电子对数为0),故中B原子采取杂化;由的结构式可知B原子的价电子对数(孤电子对数为0),故中B原子采取杂化。故答案为:配位;N;;。

16. He TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高

(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的质子数是13-11=2,质量数=27+1-24=4,则其组成符号为He。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,这说明C和N之间含有三键,则NaCN的电子式。

(3)由于TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高,因此相同条件下,TiF4熔点高于TiCl4 熔点。

17.(1)Cu(OH)2+4NH3·H2O=Cu(NH3)+2OH-+4H2O或Cu(OH)2 +2NH3·H2O +2NH=Cu(NH3)+4H2O

(2)乙醇极性小,降低了Cu(NH3)4SO4的溶解度

(3)取少量晶体加水溶解,加盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO

(4)除去挥发出来的乙醇(和溴乙烷)

(5)溴水或溴的CCl4溶液

(6)温度低,产生乙烯量少;溴乙烷挥发,产生乙烯量少

硫酸铜蓝色溶液中存在离子,向溶液中加入氨水时,蓝色的与氨水反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,继续加入氨水,氢氧化铜蓝色沉淀与氨水反应生成深蓝色的四氨合铜离子,加入无水乙醇,降低了硫酸四氨合铜的溶解度,使溶液中的硫酸四氨合铜析出得到深蓝色晶体。

卤代烃在氢氧化钠醇溶液中、加热下发生的消去反应生成不饱和键和水,乙醇易挥发,用酸性高锰酸钾检验消去产物时挥发出的乙醇会干扰实验。

(1)

据分析,蓝色沉淀溶解得透明溶液的离子方程式为:Cu(OH)2+4NH3·H2O=Cu(NH3)+2OH-+4H2O或Cu(OH)2 +2NH3·H2O +2NH=Cu(NH3)+4H2O。

(2)

加入适量乙醇有深蓝色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体析出的原因是:乙醇极性小,降低了Cu(NH3)4SO4的溶解度。

(3)

检验晶体中是否含有 SO的实验方案为:取少量晶体加水溶解,加盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO。

(4)

据分析,乙醇会干扰乙烯的检验,故气体在通入酸性高锰酸钾溶液前先通入盛水的试管是为了除去挥发出来的乙醇(和溴乙烷)。

(5)

乙烯能与溴水或溴的CCl4溶液反应而出现褪色现象、乙醇不与溴水或溴的CCl4溶液反应,则:若无A试管,B试管中应盛放试剂溴水或溴的CCl4溶液来检验消去反应产物。

(6)

将气体缓慢通入酸性高锰酸钾溶液时发现小试管中溶液颜色褪色不明显。说明产生的乙烯量少。结合资料分析可能的原因是:温度低,产生乙烯量少;溴乙烷挥发,产生乙烯量少。

18.(1)(或)

(2)将实验1中的黄色沉淀过滤,并洗涤,向沉淀中加浓氨水,若沉淀溶解并得到深蓝色溶液可证明沉淀中有

(3) 氧化 (或、)

(4) 正 (或) 取少量右侧烧杯中的溶液,滴加盐酸调至酸性,然后滴加氯化钡溶液,溶液中产生白色沉淀则证明有生成

通过查阅的资料,结合实验1可知,CuSO4与Na2SO3生成Cu2SO3,继续加入则生成[Cu(SO3)2]3-离子,沉淀消失;结合实验2可知,升高温度则二者反应直接生成Cu2O;结合实验3可知,Na2SO3过量则发生双水解,得到Cu(OH)2蓝色沉淀;

(1)与发生相互促进的水解反应,生成沉淀;离子方程式为:(或)。

(2)若要证明沉淀中有沉淀,为避免溶液中的干扰,应先将沉淀过滤,然后利用可溶于氨水生成深蓝色配合离子进行检验;

(3)实验2所得沉淀为沉淀,表现氧化性,结合题中信息溶液中有生成,可写出反应的离子方程式为;

(4)该装置为原电池装置,避免了和的相互促进水解反应,左侧石墨做正极,烧杯中发生的还原反应,右侧石墨做负极;烧杯中发生的氧化反应,所以右侧烧杯中的电极反应式为(或);若要检验生成的,应先排除的干扰,具体操作为取少量右侧烧杯中的溶液,滴加盐酸调至酸性,然后滴加氯化钡溶液,溶液中产生白色沉淀证明有生成。

19. 碘液 溶液变蓝 OH- 4 Cu+

(1)利用淀粉遇碘单质变蓝的特性分析,要想证明淀粉溶液没有水解完全,只需在步骤1所得溶液中加入碘液,观察到溶液变蓝的现象时,即可证明。

(2) 淀粉水解产物为葡萄糖,能与新制的氢氧化铜反应生成砖红色氧化亚铜沉淀,发生反应的化学方程式是。

(3)新制的里含有 (四羟基合铜离子),该离子的配体是OH-,的配位数是4。

(4)晶胞中c原子的个数为,e原子个数为4,根据氧化亚铜的化学式分析,c为氧原子,e为Cu+,假设该晶胞的边长为,一个晶胞的质量为g,晶胞的体积为a3cm3,该晶体的密度为。

20.

1个晶胞中有8个Li+,O2-处于顶点和面心,O2-的个数为,故的密度。

21. 8 ρd3NA

根据晶胞图可知,每个矾原子周围距离最近的有8个矾原子,所以矾的配位数为8,每个晶胞中含有的矾原子数为1+8×=2,晶胞的体积为d3cm3,根据ρ=,可知,钒的相对原子质量M=ρVNA=ρd3NA。

22. 1s22s22p63s23p63d10 sp3杂化 v形 SiO2 SiO2为原子晶体 CO2为分子晶体 2Cu + 8NH3 + O2 + 2H2O 2[Cu(NH3)4]2+ + 4OH- 8

由题意,X是所有元素中原子半径最小的,则X为H元素,Y有三个能级上且电子数相等, Y为C元素;R与Y同主族,R为Si,Z原子单电子数在同周期元素中最多,则外围电子排布为应符合ns2np3,结合题意可知Z为N元素;W与Z同周期,第一电离能比N的低,原子序数比N大,则W为O元素;Q的最外层只有一个电子,其他电子层电子均处于饱和状态,其核外电子排布应为1s22s22p63s23p63d104s1,则Q为Cu,据此分析。

详解:根据以上分析可知X、Y、Z、W、R、Q分别是H、C、N、O、Si、Cu。则

(1)Q为Cu,Cu+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d10;

(2)X为H,Z为N,W为O,X2W2为H2O2,中心O原子价层电子对数为2+(6 2)/2=4,故O原子采取sp3杂化;ZW2-为NO2-,离子中N原子孤电子对数为(5+1 2×2)/2=1、价层电子对数为2+1=3,其立体构型是V形,故答案为:sp3,V形;

(3)Y为C,R为Si,最高价氧化物分别为CO2、SiO2,CO2为分子晶体,SiO2为原子晶体,沸点较高的是SiO2,故答案为:SiO2、CO2为分子晶体,SiO2为原子晶体;

(4)Q为Cu,ZX3为NH3,W2为O2,充分反应后溶液呈深蓝色,反应生成[Cu(NH3)4]2+,则该反应的离子方程式为2Cu+8NH3+O2+2H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH-;

(5)由晶胞示意图可知,该晶体一个晶胞的中Y原子数为:4+8×1/8+6×1/2=8;每个Y与周围的4个Y原子相邻,故Y原子的配位数为4;若晶胞的边长为a pm,晶体的密度为ρ g/cm3,则晶胞质量为(a×10-10)3cm3×ρ g/cm3 = a3×10-30ρ g,则8×12/NA g=a3×10-30ρ g,故NA=。

一、单选题(共12题)

1.下列说法正确的组合是

①晶体在不同方向上的硬度、导热性、导电性相同

②晶体呈现自范性的条件之一是晶体生长的速率适当

③分子晶体中,分子间作用力越大,物质越稳定

④金属晶体能导电的原因是在外加电场作用下可失去电子

⑤“杯酚”、冠醚等超分子可用于分子识别

A.②⑤ B.①② C.③④ D.④⑤

2.离子键、共价键、金属键、范德华力是微粒之间的不同作用力,下列物质中含有上述任意两种作用力的是

① ② ③氩气 ④金刚石 ⑤石墨 ⑥白磷

A.①②④ B.①③⑥ C.①⑤⑥ D.③④⑤

3.配合物Na2[Fe(CN)5(NO)]可用于离子检验,下列说法正确的是

A.配离子为[Fe(CN)5(NO)]2-,中心离子为Fe2+,配位数为6

B.向该配合物的溶液中滴加NaOH溶液,有红褐色沉淀产生

C.该物质存在金属键

D.该配合物为离子化合物,易电离,1mol配合物电离得到的离子数为3NA

4.火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应为。某种产物的晶胞结构如图所示,下列说法错误的是

A.为氧化剂,既是氧化剂又是还原剂

B.该晶胞结构图表示的是FeS

C.晶胞中与S紧邻的金属微粒个数为8

D.每生成1mol FeS,有0.5mol硫被氧化

5.关于SiO2+4HF→SiF4↑+2H2O的反应和粒子的说法正确的是

A.该反应属于氧化还原反应

B.CCl4的比例模型

C.沸点:HCl

6.SiC 和Si 的结构相似,是最有前景的半导体材料之一,下列说法正确的是

A.碳和硅原子最外层电子的轨道表示式完全相同

B.2py是碳原子核外能量最高的电子亚层

C.硅原子核外电子共占用 5 个轨道

D.都属于原子晶体,熔点SiC>Si

7.某种氮化硼晶体的晶胞结构如图所示。已知该晶体的密度为ρg·cm-3,Si的原子半径大于B,阿伏伽德罗常数为NA。下列说法正确的是

A.氮化硼化学式为B14N4

B.硼原子的杂化方式为sp2

C.该种氮化硼的熔点和硬度均低于SiC

D.晶胞的边长为cm

8.几种物质的熔点和沸点的数据如表,下列有关判断错误的是

NaCl 单质M

熔点/℃ 801 712 190 -70 2300

沸点/℃ 1465 1412 178 57.6 2500

注:的熔点在条件下测定。

A.的晶体类型为分子晶体

B.单质M可能是共价晶体

C.熔沸点:MgO<NaCl

D.离子键强度:

9.某种硫的氧化物冷却到289.8 K时凝固得到一种螺旋状单链结构的固体,其结构片段如图所示。

下列有关该物质的说法中正确的是

A.固态物质中S原子的杂化轨道类型是SP2杂化

B.该物质的化学式为SO3

C.从该结构片段分析可知所有的O原子和S原子在同一平面上

D.该结构片段中S-O键之间的夹角约为120

10.实现下列变化,需克服相同类型作用力的是

A.二氧化硅和氯化钠分别受热熔化 B.干冰和碘的升华

C.NaCl和HCl溶于水 D.冰的融化和水的分解

11.高温下,超氧化钾晶体呈立方体结构,晶体中氧的化合价部分为0价,部分为-2价。如图为超氧化钾晶体的一个晶胞(晶体中最小的重复单元)。下列说法正确的是

A.超氧化钾的化学式为KO2,晶体中只含有离子键

B.晶体中每个K+周围有8个,每个周围有8个K+

C.晶体中与每个K+距离最近的K+有8个

D.晶体中,0价氧元素与-2价氧元素的原子个数比为3:1

12.有关晶体的结构如图所示,下列说法中错误的是

A.钛酸钙的化学式为

B.在金刚石晶体中,碳原子与碳碳键(C-C)数目之比为1:2

C.硒化锌晶体中与一个距离最近且相等的有8个

D.中F-与距离最近的所形成的键的夹角为109.5°

二、非选择题(共10题)

13.金属钾、铜的部分结构和性质的数据如下表所示,请比较钾、铜金属键的强弱。_____

金属 K

原子外围电子排布

原子半径/pm 255 128

原子化热/() 90.0 339.3

熔点/℃ 63.4 1083

14.车辆碰撞瞬间,安全装置通电点火,使其中的粉末分解释放出大量保护气形成安全气囊。经分析确定气囊中粉末含有Na、Fe、N、O四种元素。

(1)铁元素在周期表中位置_______________,氧原子最外层电子排布式为_____________。

(2)上述主族元素中,简单离子半径最小的是________(写微粒符号);气态氢化物之间发生反应的相关方程式为_______________________________________。

(3)气囊粉末中能释放出保护气的化合物由两种短周期元素组成,且2 mol 该物质分解可产生3 mol非金属单质和2 mol 金属单质。该化合物的化学式为______,晶体类型是______。

(4)下列能用于判断氮、氧两种元素非金属性强弱的是_______(填序号)。

a. 气态氢化物稳定性 b. 最高价氧化物对应水化物酸性强弱

c. 单质沸点高低 d. 在氮氧化物中,氧显负价,氮显正价

15.氨硼烷含氢量高、热稳定性好,是一种具有潜力的固体储氢材料。分子中,化学键称为_______键,其电子对由_______提供。氨硼烷在催化剂作用下水解释放氢气:。的结构为。在该反应中,B原子的杂化轨道类型由_______变为_______。

16.(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的组成符号为:___________。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,NaCN 的电子式是___________。

(3)相同条件下,TiF4熔点650K,TiCl4 熔点249K,熔点不同的原因是___________ 。

17.化学是一门以实验为基础的学科。

Ⅰ.[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体制备。

向盛有 4 mL 0.1 mol/L CuSO4 溶液的试管里滴加几滴 1 mol/L 氨水,首先形成蓝色沉淀,继续添加氨水并振荡试管,可以观察到沉淀溶解,得到深蓝色透明溶液。再向试管中加入适量乙醇,并用玻璃棒摩擦试管壁,可以观察到有深蓝色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体析出。回答下列问题:

(1)写出蓝色沉淀溶解得透明溶液的离子方程式_______。

(2)加入适量乙醇有深蓝色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体析出的原因_______。

(3)设计检验晶体中是否含有 SO的实验方案:_______。

Ⅱ.探究卤代烃的消去反应的产物。

如图所示,向圆底烧瓶中加入2g NaOH和15mL无水乙醇,搅拌。再向其中加入5mL 溴乙烷和几片碎瓷片,微热。将产生的气体通入盛水的试管后,再用酸性高锰酸钾溶液进行检验。

(4)气体在通入酸性高锰酸钾溶液前先通入盛水的试管是为了_______。

(5)若无A试管,B试管中应盛放试剂_______来检验消去反应产物。

(6)将气体缓慢通入酸性高锰酸钾溶液时发现小试管中溶液颜色褪色不明显。请结合以下资料:

资料1:溴乙烷发生消去反应比较适宜的反应温度为90 ℃~110 ℃,在该范围,温度越高,产生乙烯的速率越快。

资料2:溴乙烷的沸点:38.4 ℃。

分析可能的原因_______ 。

18.某实验小组为探究与反应后的产物,做如下探究实验。

【查阅资料】

①为砖红色固体,不溶于水;

②为黄色固体,不溶于水;

③为无色配合离子、为无色配合离子、为深蓝色配合离子。

【实验探究】

实验1:①向2mL的溶液中滴加的溶液,开始出现黄色沉淀,但无气体产生。

②继续加入溶液,最终沉淀消失。经检验,溶液中生成离子。

实验2:向90℃的溶液中滴加的溶液,直接生成砖红色沉淀。

实验3:向2mL的溶液中滴加的溶液,开始阶段有蓝色沉淀出现。

(1)某同学认为实验1黄色沉淀中有少量,该同学认为是、相互促进水解产生的,用离子方程式表示生成沉淀的过程:_______。

(2)若要进一步检验黄色沉淀中有Cu(OH)2,可采用的具体实验方法为_______。

(3)经检验,实验2所得溶液中有大量、生成。该实验中表现_______性,写出该实验中反应的离子方程式:_______。

(4)某同学设计了如图所示的电化学装置,探究与的反应。该装置中左侧烧杯中的石墨电极做_______(填“正”或“负”)极,右侧烧杯中发生反应的电极反应式为_______。设计实验检验右侧烧杯中生成的阴离子,写出具体操作、现象和结论:_______。

19.某化学兴趣小组做了淀粉水解及产物检验的实验,步骤如下:

步骤1:取1mL淀粉溶液,加入2mL10%稀硫酸,加热煮沸。

步骤2:向步骤1所得溶液中加入10%溶液调节pH至碱性。

步骤3:在另一支试管中加入2mL10%溶液滴入5滴5%溶液,振荡,制得新制的。

步骤4:向步骤2所得溶液中加入少量新制备的,加热3~5min,观察到生成砖红色沉淀。

回答下列问题

(1)要想证明淀粉溶液没有水解完全,只需在步骤1所得溶液中加入_______,观察到_______的现象时,即可证明。

(2)步骤4发生反应的化学方程式是_______。

(3)新制的里含有 (四羟基合铜离子),该离子的配体是_______,的配位数是_______。

(4)步骤4所得的砖红色沉淀的晶胞如图所示,其中e是_______(填离子符号),假设该晶胞的边长为,该晶体的密度为_______(用含a的代数式表示,为阿伏加德罗常数的值)。

20.具有反萤石结构,晶胞如图所示。已知晶胞参数为0.4665nm,阿伏加德罗常数的值为,则的密度为___________(列出计算式)。

21.已知单质钒的晶胞为如图所示,则V原子的配位数是___________,假设晶胞的边长为dcm,密度为ρg·cm-3,则钒的相对原子质量为___________。

22.X、Y、Z、W、R、Q为前30号元素,且原子序数依次增大.X是所有元素中原子半径最小的,Y有三个能级,且每个能级上的电子数相等,Z原子单电子数在同周期元素中最多,W与Z同周期,第一电离能比Z的低,R与Y同一主族,Q的最外层只有一个电子,其他电子层电子均处于饱和状态。请回答下列问题:

(1)Q+核外电子排布式为___________;

(2)化合物X2W2中W的杂化方式为___________,ZW2-离子的立体构型是___________;

(3)Y、R的最高价氧化物的沸点较高的是___________(填化学式),原因是___________;

(4)将Q单质的粉末加入到ZX3的浓溶液中,并通入W2,充分反应后溶液呈深蓝色,该反应的离子方程式为___________;

(5)Y有多种同素异形体,其中一种同素异形体的晶胞结构如图,该晶体一个晶胞的Y原子数为___________,Y原子的配位数为___________,若晶胞的边长为a pm,晶体的密度为ρ g/cm3,则阿伏伽德罗常数的数值为___________(用含a和ρ的代数式表示)。

参考答案:

1.A

①晶体在不同方向上的硬度、导热性、导电性不相同,①错误;

②晶体呈现自范性的条件之一是晶体生长的速率适当,使晶体具有一定的几何规则,②正确;

③分子晶体中,分子间作用力越大,物质熔沸点越高,③错误;

④金属晶体能导电的原因是在外加电场作用电子发生了定向移动,④错误;

⑤“杯酚”、冠醚等超分子可用于分子识别,⑤正确。

故选A。

2.C

离子键是阴阳离子间的静电作用力,主要存在于较活泼的金属与较活泼的非金属之间(除AlCl3外)包含铵盐类。共价键个相邻原子通过共用电子并与共用电子之间形成的一种强烈作用,主要是非金属原子之间(铵根与酸根之间作用力除外)包含AlCl3。金属键是金属阳离子与电子之间的静电作用,主要存在于大多数金属单质中。范德华力是分子间存在一种普遍的较弱的相互作用力。

①Na2O2中存在离子键和共价键; ②SiO2 中仅存在共价键; ③氩气为单原子分子仅存在范德华力;④金刚石仅存在共价键; ⑤石墨存在共价键,同时为混合晶体既有范德华力又有金属键;⑥白磷存在共价键和范德华力。所以含有以上任意两种作用力的有①⑤⑥;

故选C。

3.D

A.配离子为,中心离子为,配体为和NO,配位原子为C和N,都是单齿配体,配位数为6,故A错误;

B.由于配合物在溶液中发生电离,电离出内界和外界离子,但配离子不能电离,向该配合物的溶液中滴加NaOH溶液,没有红褐色沉淀产生,故B错误;

C.金属键存在于金属晶体中,该物质不存在金属键,故C错误;

D.配合物为离子化合物,易电离,完全电离成和,1mol配合物电离共得到阴阳离子,故D正确。

故选D。

4.C

A.O2中氧元素化合价全部降低,为氧化剂;CuFeS2中S元素部分化合价升高,Cu元素化合价降低,既是氧化剂又是还原剂,A正确;

B.根据晶胞结构,黑球个数为4,白球个数为4,晶胞中两种微粒个数比为1:1,故为FeS,B正确;

C.根据晶胞结构,晶胞中与S紧邻的金属微粒个数为4,C错误;

D.从方程式中可以看出,每生成1molFeS,被氧化的S元素生成了SO2,物质的量为0.5mol,D正确;

故选C。

5.C

A.该反应中各元素化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,A错误;

B.四氯化碳是正四面体结构,Cl原子半径大于C原子,则四氯化碳的比例模型中间为小球,四周为大球,B错误;

C.HF和HCl都是分子晶体,HF分子间存在氢键,沸点:HCl<HF,C正确;

D.SiF4为分子晶体,二氧化硅为共价晶体,二者晶体类型不同,D错误;

故答案选C。

6.D

A.原子状态不同时,如基态碳原子和激发态的硅原子最外层电子的轨道表示式不相同,A错误;

B.2px、2py、2pz三个轨道的能量相同,2p才是碳原子核外能量最高的电子亚层,B错误;

C.硅原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p2,s有1个轨道,p有3个轨道,根据电子排布规律可知,其核外电子共占用8个轨道,C错误;

D.SiC 和Si均属于原子晶体,由于原子半径C<Si,因此键长:C—Si<Si—Si,则键能:C—Si>Si—Si,因此熔点SiC>Si,D正确;

答案选D。

7.D

晶胞中N位于体内共4个,而B位于顶点8和6面心共个B原子。

A.B与N个数比为1:1,则化学式为BN,A项错误;

B.晶体中B原子与4个N相连,所以为sp3杂化,B项错误;

C.BN与SiC均为原子晶体,原子半径B

故选D。

8.C

A.的熔点190℃,沸点178℃,熔沸点较低,晶体类型为分子晶体,故A正确;

B.单质M的熔沸点很高,可能是共价晶体,故B正确;

C.氧化镁中镁离子半径小于钠离子半径,氧离子半径小于氯离子半径,且镁离子、氧离子所带电荷数多,氧化镁的晶格能比氯化钠的晶格能大,则熔沸点:NaCl<MgO,故C错误;

D.镁离子半径小于钠离子半径,离子键键长越短,键能越大,则离子键强度:,故D正确。

综上所述,答案为C。

9.B

A.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,则固态物质中S原子的杂化轨道类型是SP3杂化,故A错误;

B.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,其中2个氧原子为该硫原子单独占有,还有2个氧原子为两个硫原子共有,则每个硫原子单独占有的氧原子数为3,氧化物的化学式为SO3,故B错误;

C.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,空间构型为四面体形,则所有的O原子和S原子不可能在同一平面上,故C错误;

D.由题给结构片段可知,每个硫原子的周围有4个氧原子,空间构型为四面体形,不是平面三角形,则S-O键之间的夹角不可能约为120 ,故D错误;

故选B。

10.B

A.二氧化硅为原子晶体,熔化时破坏的是共价键,氯化钠是离子晶体,熔化时破坏的是离子键,类型不同,A错误;

B.碘和干冰都属于分子晶体,升华时破坏的都是分子间作用力,类型相同,B正确;

C.氯化氢溶于水破坏的是共价键,氯化钠溶于水破坏的是离子键,类型不同,C错误;

D.冰是分子晶体,融化破坏的是分子间作用力,水分解是化学变化,破坏的是共价键,类型不同,D错误;

答案选B。

11.D

A.根据图知,该晶胞中钾离子个数为8×+6×=4,超氧根离子个数1+12×=4,则钾离子和超氧根离子个数之比=4:4=1:1,所以其化学式为KO2,晶体中含有离子键和共价键,故A错误;

B.根据图知,每个钾离子周围有6个超氧根离子、每个超氧根离子周围有6个钾离子,故B错误;

C.根据图知,每个钾离子距离最近的钾离子有12个,故C错误;

D.晶胞中K+与个数分别为4、4,所以晶胞中共有8个氧原子,根据电荷守恒 2价O原子数目为2,则0价氧原子数目为8 2=6,所以晶体中0价氧原子与 2价氧原子的数目比为3:1,故D正确;

故选D。

12.C

A.该晶胞中各原子数为Ca:,Ti:1,O:,故钛酸钙的化学式为,A项正确;

B.在金刚石晶体中,每个碳原子周围有4条碳碳键,每条碳碳键被两个碳原子共用,故碳原子与碳碳键数目之比为1:(),B项正确;

C.硒化锌晶体中与一个距离最近且相等的有12个,C项错误;

D.中以F-为中心,其周围4个为顶点形成正四面体,故中F-与距离最近的所形成的键的夹角为109.5°,D项正确;

答案选C。

13.由图表可知,铜的原子半径更小、价电子数更多,熔点更高,故铜的金属键强于钾

金属晶体是金属原子通过金属键形成的,金属键的强弱直接影响佥属晶体的熔点。原子半径越小,价电子数越多,则金属键强度越强,导致金属晶体的熔沸点升高;

由图表可知,铜的原子半径更小、价电子数更多,熔点更高,故铜的金属键强于钾。

14. 第四周期VIII族 2s22p4 Na+ NaN3 离子晶体 ad

(1)根据铁元素的原子序数判断所在的位置,氧原子核外电子是8个,据此书写最外层电子排布式;

(2)电子层越多,半径越大,电子层一样多,质子数越大,半径越小;氨气和水之间反应生成一水合氨,一水合氨属于弱碱,可以电离产生铵根离子和氢氧根离子;

(3)2mol 该物质分解可产生3mol非金属单质和2mol 金属单质,1mol化合物含有3mol非金属、1mol金属,应为NaN3;

(4)判断非金属强弱的方法很多,非金属的最高价氧化物的水化物的酸性强弱,能证明非金属强弱;非金属氢化物的稳定性,能说明非金属性强弱;非金属与氢气化合的难易程度,能说明非金属性的强弱。

(1)铁元素的原子序数是26,判周期表中所在的位置:第四周期VIII族,氧原子核外电子是8个,最外层是6个,最外层电子排布式为:2s22p4;

(2)Na、Fe、N、O四种元素的离子,电子层越少,半径越小,电子层一样多,质子数越大,半径越小,所以半径最小的离子是Na+;氨气和水之间反应生成一水合氨,一水合氨属于弱碱,可以电离产生铵根离子和氢氧根离子,即;

(3)2mol 该物质分解可产生3mol非金属单质和2mol 金属单质,1mol化合物含有3mol非金属、1mol金属,应为NaN3,该化合物属于离子化合物,是离子晶体;

(4)a.气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,故a正确;

b.最高价氧化物对应水化物的酸性强,元素的非金属性越强,但是氧元素没有最高价含氧酸,故b错误;

c.单质沸点高低属于物理性质,元素的非金属性是化学性质,故c错误;

d.在氮氧化物中,氧显负价,氮显正价,元素的非金属性强,得电子能量强,易表现负价,故d正确;

故答案为:ad。

15. 配位 N

分子中,N原子核外有1对孤电子对,B原子含有空轨道,故N原子提供孤电子对与B原子形成配位键,分子的结构式为。由的结构式可知B原子的价电子对数(孤电子对数为0),故中B原子采取杂化;由的结构式可知B原子的价电子对数(孤电子对数为0),故中B原子采取杂化。故答案为:配位;N;;。

16. He TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高

(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的质子数是13-11=2,质量数=27+1-24=4,则其组成符号为He。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,这说明C和N之间含有三键,则NaCN的电子式。

(3)由于TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高,因此相同条件下,TiF4熔点高于TiCl4 熔点。

17.(1)Cu(OH)2+4NH3·H2O=Cu(NH3)+2OH-+4H2O或Cu(OH)2 +2NH3·H2O +2NH=Cu(NH3)+4H2O

(2)乙醇极性小,降低了Cu(NH3)4SO4的溶解度

(3)取少量晶体加水溶解,加盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO

(4)除去挥发出来的乙醇(和溴乙烷)

(5)溴水或溴的CCl4溶液

(6)温度低,产生乙烯量少;溴乙烷挥发,产生乙烯量少

硫酸铜蓝色溶液中存在离子,向溶液中加入氨水时,蓝色的与氨水反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,继续加入氨水,氢氧化铜蓝色沉淀与氨水反应生成深蓝色的四氨合铜离子,加入无水乙醇,降低了硫酸四氨合铜的溶解度,使溶液中的硫酸四氨合铜析出得到深蓝色晶体。

卤代烃在氢氧化钠醇溶液中、加热下发生的消去反应生成不饱和键和水,乙醇易挥发,用酸性高锰酸钾检验消去产物时挥发出的乙醇会干扰实验。

(1)

据分析,蓝色沉淀溶解得透明溶液的离子方程式为:Cu(OH)2+4NH3·H2O=Cu(NH3)+2OH-+4H2O或Cu(OH)2 +2NH3·H2O +2NH=Cu(NH3)+4H2O。

(2)

加入适量乙醇有深蓝色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O 晶体析出的原因是:乙醇极性小,降低了Cu(NH3)4SO4的溶解度。

(3)

检验晶体中是否含有 SO的实验方案为:取少量晶体加水溶解,加盐酸酸化,再滴加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO。

(4)

据分析,乙醇会干扰乙烯的检验,故气体在通入酸性高锰酸钾溶液前先通入盛水的试管是为了除去挥发出来的乙醇(和溴乙烷)。

(5)

乙烯能与溴水或溴的CCl4溶液反应而出现褪色现象、乙醇不与溴水或溴的CCl4溶液反应,则:若无A试管,B试管中应盛放试剂溴水或溴的CCl4溶液来检验消去反应产物。

(6)

将气体缓慢通入酸性高锰酸钾溶液时发现小试管中溶液颜色褪色不明显。说明产生的乙烯量少。结合资料分析可能的原因是:温度低,产生乙烯量少;溴乙烷挥发,产生乙烯量少。

18.(1)(或)

(2)将实验1中的黄色沉淀过滤,并洗涤,向沉淀中加浓氨水,若沉淀溶解并得到深蓝色溶液可证明沉淀中有

(3) 氧化 (或、)

(4) 正 (或) 取少量右侧烧杯中的溶液,滴加盐酸调至酸性,然后滴加氯化钡溶液,溶液中产生白色沉淀则证明有生成

通过查阅的资料,结合实验1可知,CuSO4与Na2SO3生成Cu2SO3,继续加入则生成[Cu(SO3)2]3-离子,沉淀消失;结合实验2可知,升高温度则二者反应直接生成Cu2O;结合实验3可知,Na2SO3过量则发生双水解,得到Cu(OH)2蓝色沉淀;

(1)与发生相互促进的水解反应,生成沉淀;离子方程式为:(或)。

(2)若要证明沉淀中有沉淀,为避免溶液中的干扰,应先将沉淀过滤,然后利用可溶于氨水生成深蓝色配合离子进行检验;

(3)实验2所得沉淀为沉淀,表现氧化性,结合题中信息溶液中有生成,可写出反应的离子方程式为;

(4)该装置为原电池装置,避免了和的相互促进水解反应,左侧石墨做正极,烧杯中发生的还原反应,右侧石墨做负极;烧杯中发生的氧化反应,所以右侧烧杯中的电极反应式为(或);若要检验生成的,应先排除的干扰,具体操作为取少量右侧烧杯中的溶液,滴加盐酸调至酸性,然后滴加氯化钡溶液,溶液中产生白色沉淀证明有生成。

19. 碘液 溶液变蓝 OH- 4 Cu+

(1)利用淀粉遇碘单质变蓝的特性分析,要想证明淀粉溶液没有水解完全,只需在步骤1所得溶液中加入碘液,观察到溶液变蓝的现象时,即可证明。

(2) 淀粉水解产物为葡萄糖,能与新制的氢氧化铜反应生成砖红色氧化亚铜沉淀,发生反应的化学方程式是。

(3)新制的里含有 (四羟基合铜离子),该离子的配体是OH-,的配位数是4。

(4)晶胞中c原子的个数为,e原子个数为4,根据氧化亚铜的化学式分析,c为氧原子,e为Cu+,假设该晶胞的边长为,一个晶胞的质量为g,晶胞的体积为a3cm3,该晶体的密度为。

20.

1个晶胞中有8个Li+,O2-处于顶点和面心,O2-的个数为,故的密度。

21. 8 ρd3NA

根据晶胞图可知,每个矾原子周围距离最近的有8个矾原子,所以矾的配位数为8,每个晶胞中含有的矾原子数为1+8×=2,晶胞的体积为d3cm3,根据ρ=,可知,钒的相对原子质量M=ρVNA=ρd3NA。

22. 1s22s22p63s23p63d10 sp3杂化 v形 SiO2 SiO2为原子晶体 CO2为分子晶体 2Cu + 8NH3 + O2 + 2H2O 2[Cu(NH3)4]2+ + 4OH- 8

由题意,X是所有元素中原子半径最小的,则X为H元素,Y有三个能级上且电子数相等, Y为C元素;R与Y同主族,R为Si,Z原子单电子数在同周期元素中最多,则外围电子排布为应符合ns2np3,结合题意可知Z为N元素;W与Z同周期,第一电离能比N的低,原子序数比N大,则W为O元素;Q的最外层只有一个电子,其他电子层电子均处于饱和状态,其核外电子排布应为1s22s22p63s23p63d104s1,则Q为Cu,据此分析。

详解:根据以上分析可知X、Y、Z、W、R、Q分别是H、C、N、O、Si、Cu。则

(1)Q为Cu,Cu+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d10;

(2)X为H,Z为N,W为O,X2W2为H2O2,中心O原子价层电子对数为2+(6 2)/2=4,故O原子采取sp3杂化;ZW2-为NO2-,离子中N原子孤电子对数为(5+1 2×2)/2=1、价层电子对数为2+1=3,其立体构型是V形,故答案为:sp3,V形;

(3)Y为C,R为Si,最高价氧化物分别为CO2、SiO2,CO2为分子晶体,SiO2为原子晶体,沸点较高的是SiO2,故答案为:SiO2、CO2为分子晶体,SiO2为原子晶体;

(4)Q为Cu,ZX3为NH3,W2为O2,充分反应后溶液呈深蓝色,反应生成[Cu(NH3)4]2+,则该反应的离子方程式为2Cu+8NH3+O2+2H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH-;

(5)由晶胞示意图可知,该晶体一个晶胞的中Y原子数为:4+8×1/8+6×1/2=8;每个Y与周围的4个Y原子相邻,故Y原子的配位数为4;若晶胞的边长为a pm,晶体的密度为ρ g/cm3,则晶胞质量为(a×10-10)3cm3×ρ g/cm3 = a3×10-30ρ g,则8×12/NA g=a3×10-30ρ g,故NA=。