人教版选修1第二单元商鞅变法(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第二单元商鞅变法(共32张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 727.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-09-16 09:41:20 | ||

图片预览

文档简介

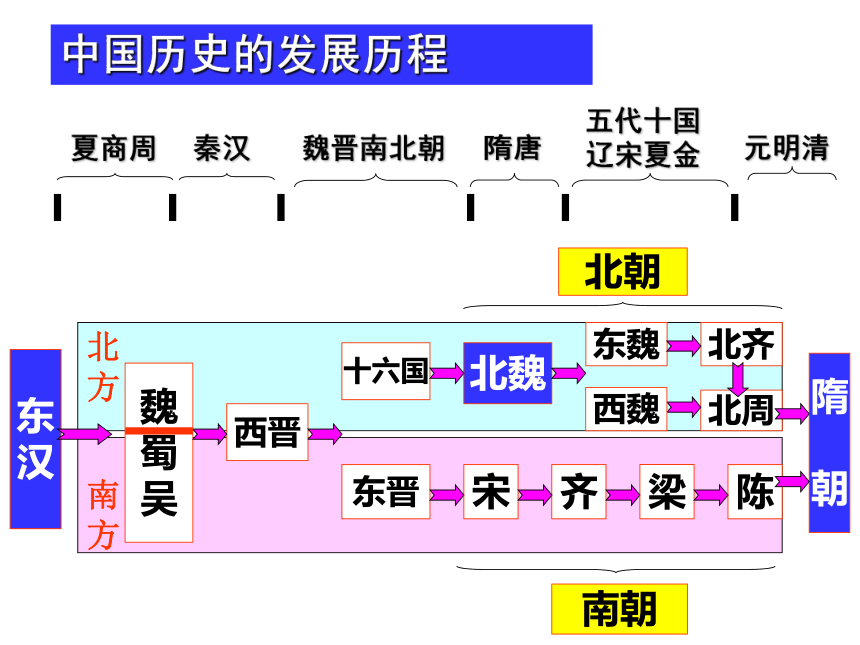

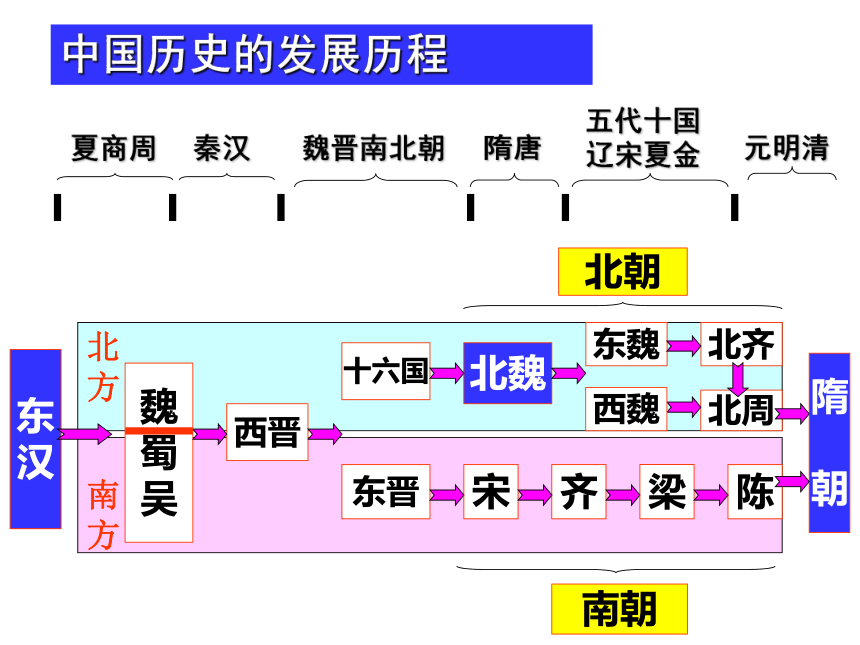

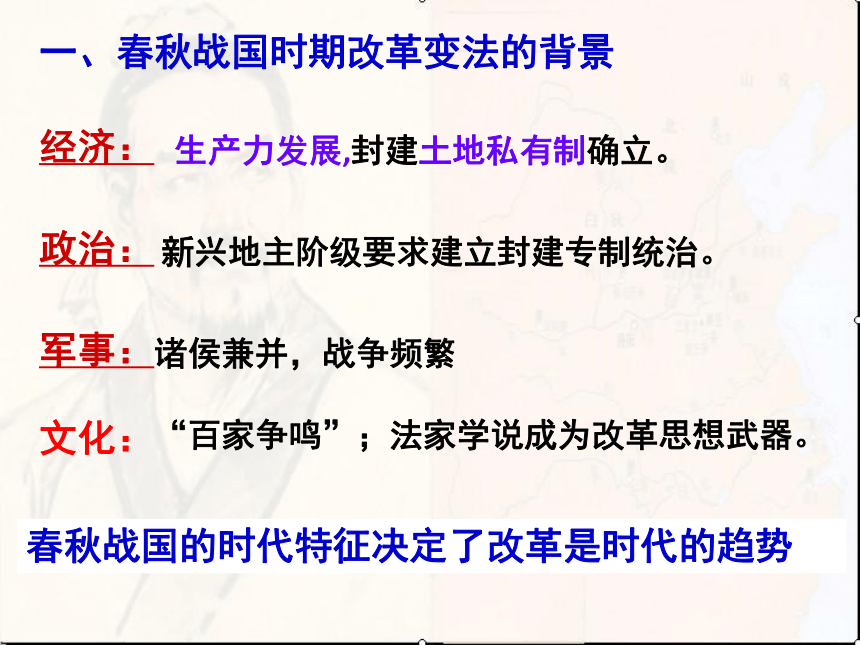

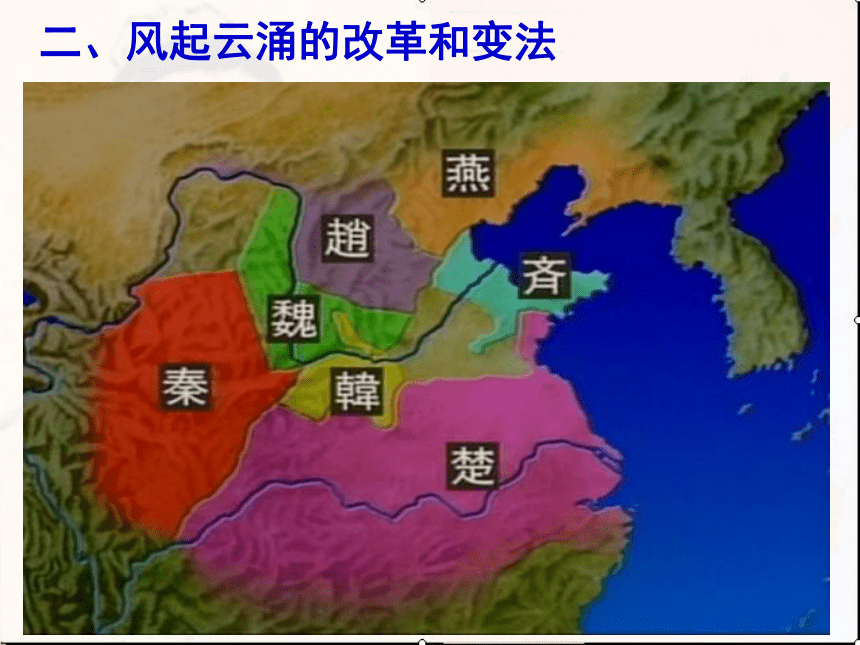

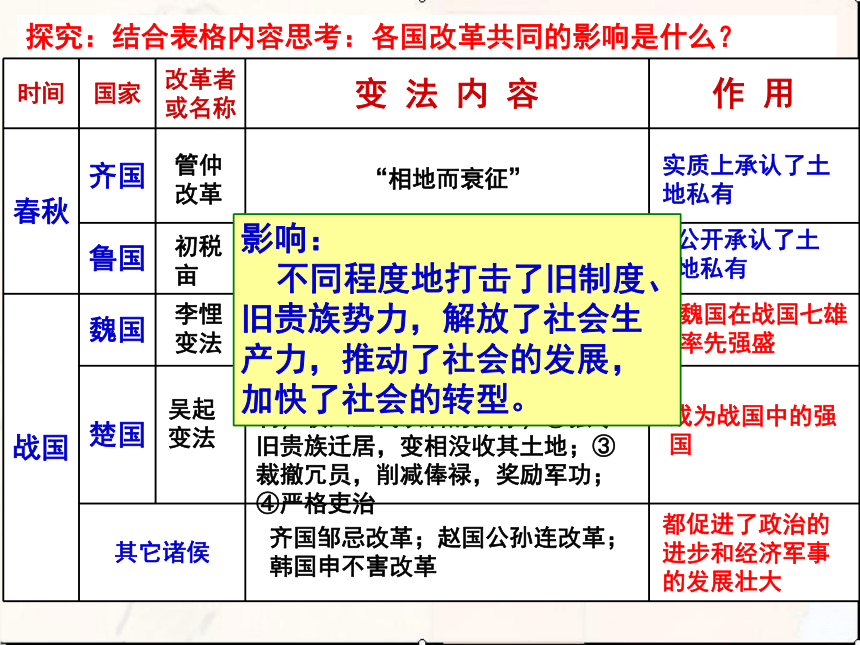

课件32张PPT。中国历史的发展历程选修1第二单元商鞅变法一、春秋战国时期改革变法的背景经济:生产力发展,封建土地私有制确立。政治:新兴地主阶级要求建立封建专制统治。军事:诸侯兼并,战争频繁文化:“百家争鸣”;法家学说成为改革思想武器。春秋战国的时代特征决定了改革是时代的趋势二、风起云涌的改革和变法探究:结合表格内容思考:各国改革共同的影响是什么?管仲

改革“相地而衰征”实质上承认了土地私有初税亩“履亩而税”公开承认了土地私有李悝

变法经济:① 实行“尽地力”; ②推行“平籴法”,政治:制定《法经》使魏国在战国七雄中率先强盛吴起

变法政治:①限制贵族权力,改变分封制,收回三代以后的爵禄;②强令旧贵族迁居,变相没收其土地;③裁撤冗员,削减俸禄,奖励军功;④严格吏治成为战国中的强国齐国邹忌改革;赵国公孙连改革;韩国申不害改革都促进了政治的进步和经济军事的发展壮大影响:

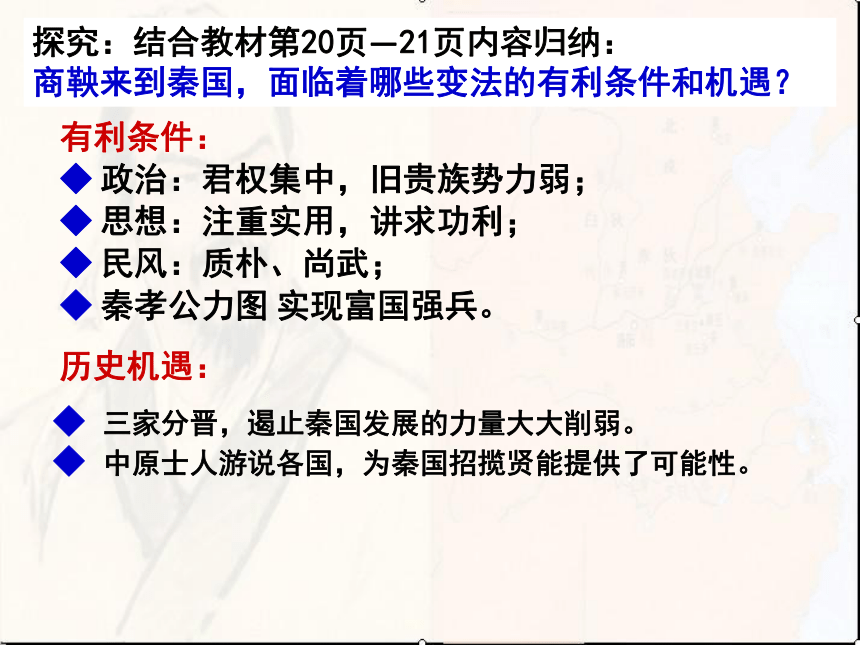

不同程度地打击了旧制度、旧贵族势力,解放了社会生产力,推动了社会的发展,加快了社会的转型。益国十二,开地千里,遂霸西戎三、处在十字路口的秦国探究:结合教材第20页—21页内容归纳:

商鞅来到秦国,面临着哪些变法的有利条件和机遇?有利条件:

◆ 政治:君权集中,旧贵族势力弱;

◆ 思想:注重实用,讲求功利;

◆ 民风:质朴、尚武;

◆ 秦孝公力图 实现富国强兵。历史机遇:◆ 三家分晋,遏止秦国发展的力量大大削弱。

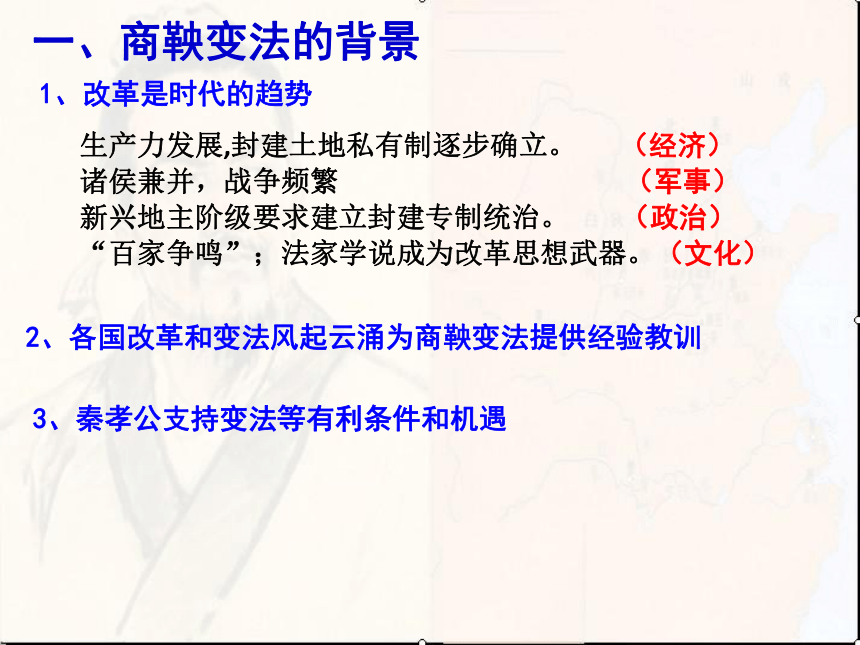

◆ 中原士人游说各国,为秦国招揽贤能提供了可能性。 一、商鞅变法的背景1、改革是时代的趋势2、各国改革和变法风起云涌为商鞅变法提供经验教训生产力发展,封建土地私有制逐步确立。 (经济)

诸侯兼并,战争频繁 (军事)

新兴地主阶级要求建立封建专制统治。 (政治)

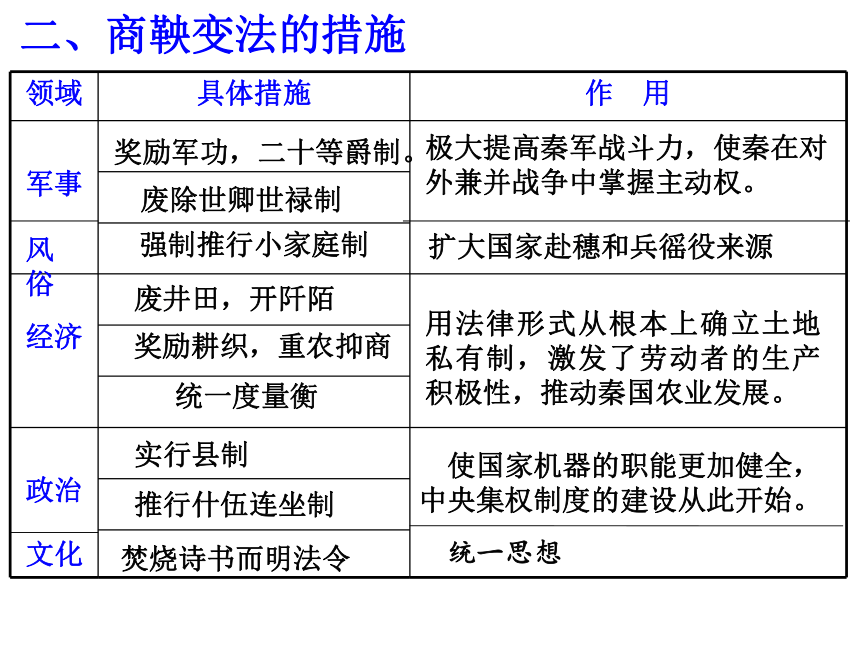

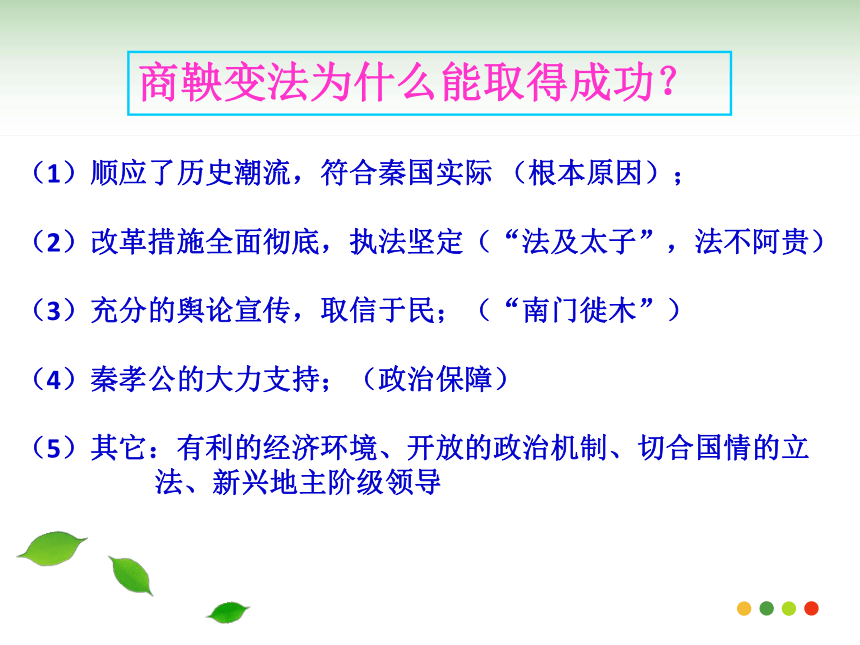

“百家争鸣”;法家学说成为改革思想武器。(文化)3、秦孝公支持变法等有利条件和机遇奖励军功,二十等爵制。 废除世卿世禄制极大提高秦军战斗力,使秦在对外兼并战争中掌握主动权。 废井田,开阡陌 奖励耕织,重农抑商 统一度量衡 用法律形式从根本上确立土地私有制,激发了劳动者的生产积极性,推动秦国农业发展。实行县制 推行什伍连坐制 使国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。 焚烧诗书而明法令 二、商鞅变法的措施文化统一思想风俗扩大国家赴穗和兵徭役来源商鞅变法为什么能取得成功?(1)顺应了历史潮流,符合秦国实际 (根本原因);

(2)改革措施全面彻底,执法坚定(“法及太子”,法不阿贵)

(3)充分的舆论宣传,取信于民;(“南门徙木”)

(4)秦孝公的大力支持;(政治保障)

(5)其它:有利的经济环境、开放的政治机制、切合国情的立

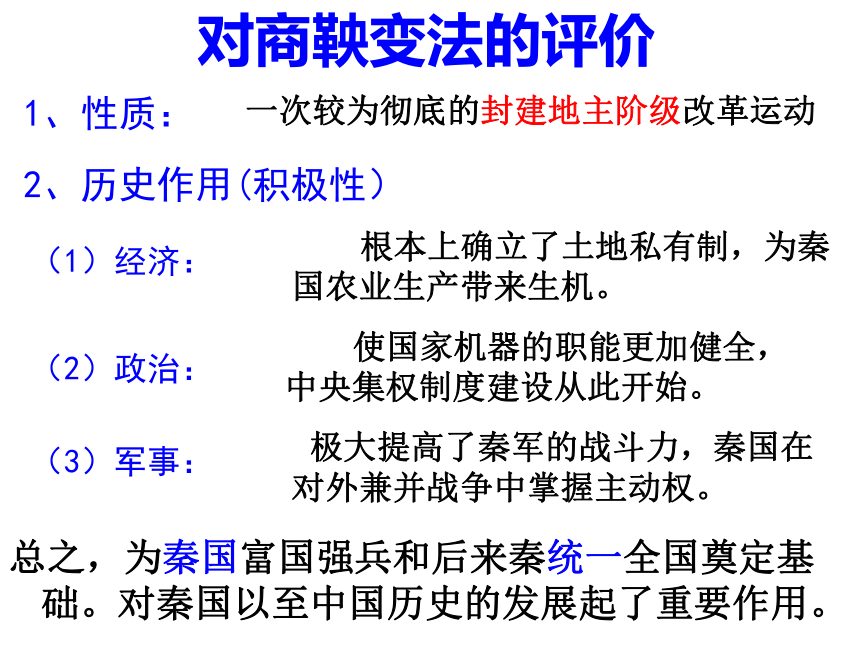

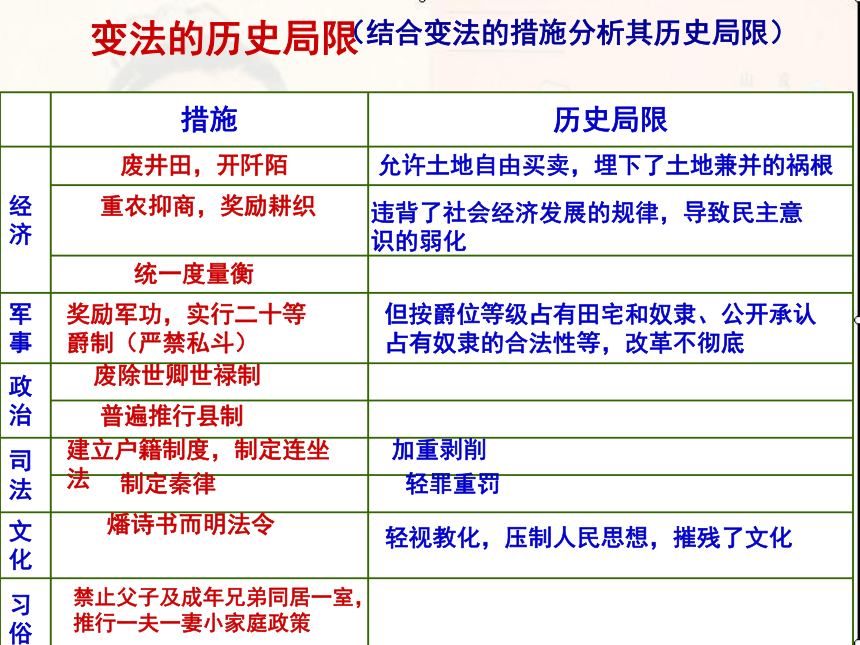

法、新兴地主阶级领导2、历史作用(积极性)(1)经济:(2)政治: 根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。 使国家机器的职能更加健全,中央集权制度建设从此开始。(3)军事: 极大提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握主动权。1、性质:一次较为彻底的封建地主阶级改革运动总之,为秦国富国强兵和后来秦统一全国奠定基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。对商鞅变法的评价 变法的历史局限(结合变法的措施分析其历史局限)废井田,开阡陌允许土地自由买卖,埋下了土地兼并的祸根重农抑商,奖励耕织违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化统一度量衡奖励军功,实行二十等

爵制(严禁私斗)但按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性等,改革不彻底废除世卿世禄制普遍推行县制建立户籍制度,制定连坐法加重剥削制定秦律轻罪重罚燔诗书而明法令轻视教化,压制人民思想,摧残了文化禁止父子及成年兄弟同居一室,推行一夫一妻小家庭政策探究:商鞅变法的特点是什么? 1、核心内容为“耕战”和“法制”;

2、措施全面、实行彻底 ;

3、严格执法,深入人心。 4、实用主义,急功近利历史上重大改革的规律性总结 改革指对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整变动。改革是社会发展的强大动力。

4、改革的成败原因2、改革的实质3、改革的原因1、改革的分类5、改革的认识和启示1、改革的分类

改革的程度看,一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。

从改革的性质看,有奴隶制度的改革、封建主义的改革、资本主义的改革和社会主义的改革。

从改革的内容看,有政治改革、经济改革、军事改革和文化改革。2、改革的实质

改革是统治者对生产关系所进行的调整。它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。3、改革的原因改革的原因(背景)及相应目的

总的来讲,古代重要政治改革的发生都是由于旧的生产关系或上层建筑不适应新的生产力或经济基础的发展的需要。

具体来讲,这些原因大体可以表述为:

①旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展;

②顺应历史发展潮流或社会发展趋势;

③统治阶级面临严重的统治危机,为抑制土地兼并,缓和阶级矛盾,增加财政收入,实现富国强兵;

④旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展

⑤民族危机严重4、改革成败原因 (1)决定改革成败的几个要素

①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。4、改革成败原因(2)判断改革成功与否的标准主要是改革的

目的与改革本身所达到的目标之间的一致

性,即改革是否达到了预期目标。5、改革的认识和启示①改革的必要性。每一个国家,每一个民族要发展进步,必须与时俱进,敢于改革。改革是革除弊政、促使国家富强的重要手段,是历史发展的要求和产物。

②改革的曲折性。改革必然会涉及某些人或集团的利益而遭其反对,因而具有艰巨性和复杂性,不可能一帆风顺。改革和变法不会一帆风顺,在勇于改革的同时,要具备坚决的斗争精神。要坚信新事物一定能够战胜旧事物。

③对改革的具体要求。改革的措施必须行之有效,改革过程中要用人得当,改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革没有固定的模式,必须具体问题具体分析,走有自己特色的改革之路。第三单元 北魏孝文帝改革课程标准:

1.孝文帝改革的背景;

2.归纳孝文帝改革的主要内容;

3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。魏晋南北朝时期的时代特征⒈魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据的时期。

⒉北方少数民族和汉族依次向南迁徙,是民族大融合时期。

⒊北方战争频繁。

⒋江南相对稳定,得到较好的开发,社会经济发展较快。一.背景:1.北魏崛起并统一黄河流域,为改革奠定了基础

2.北魏早期汉化改革的奠基作用

3.民族矛盾和阶级矛盾激化,导致北魏社会动荡不安

4.冯太后临朝听政,积极学习汉族先进文化,孝文帝深受影响1、制定官吏俸禄制,整顿吏治

2、实行均田制

3、设立三长制

4、推行租调制二、孝文帝改革的主要内容 第一阶段改革——冯太后主持

重点是:

内 容:

创建新制 思考: 1、实行均田制的前提条件是什么?

2、均田制所分配的土地性质是什么?内容?作用? 材料:男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。” 。 ──《资治通鉴》 第二阶段改革——孝文帝主持

侧重点是:

主要内容:

汉化政策1)迁都洛阳 2)移风易俗:易服装、讲汉话、改汉姓、通婚姻及改籍贯

3)学习汉族的制度①尊儒崇经,兴办学校②恢复汉族礼乐制度 ③采纳汉族封建统治制度三、改革的评价作用:

1、促进了北方社会经济的恢复和发展

2、加速了北魏的封建化进程

3、促进了北方民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。性质:

由北魏统治者推行的封建化改革运动 有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,抛弃了他们民族原来的特长,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”试评述这种史学观点。 这种观点是根本错误的。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能某一少数民族的“衰亡”论道。

北魏孝文帝的改革,加强了北方民族大融合,拓跋族汇进了以汉族为主体的中华民族的整体中,这是历史的进步。因此,孝文帝改革应该充分肯定,孝文帝也因此成为我国古代杰出的少数民族政治家、改革家。

改革也有不足之处,不加选择,全盘汉化,割裂了本民族的文化,导致日后北魏的衰落。

启示:①改革要有扬弃;②不能割裂本民族的文化。四.孝文帝改革成功的原因及启示

1.成功的原因:

改革顺应了生产力发展和民族融合的时代潮流;

内容全面,措施得力;

冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓越见识,冲破阻力,毅然改革;

注意策略执行的原则性和灵活性

2.认识:

先进必然战胜落后;

改革必须符合历史潮流、顺应民意;

任何改革都不是一帆风顺;

民族融合与孝文帝改革互为因果关系的; 民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。概念阐述◆ 从经济角度讲,民族融合就是少数民族

由游牧经济转向农耕经济的过程;

◆ 从习俗角度讲,民族融合就是少数民族

汉化的过程;

◆ 从政治角度讲,民族融合就是少数民族

政权封建化的过程;

◆ 从整体社会发展角度讲,就是少数民族

封建化的过程。概念解读古代的民族融合民族大融合的原因(途径):

⒈政治因素:国家分裂或战乱,民族迁徙、杂居、兼并战争。

⒉阶级因素:在各族人民联合反抗统治者压迫的斗争中。

⒊经济因素:少数民族由游牧生活转向农业生活的封建化过程中。

⒋统治者政策因素:开明的民族政策、汉化政策、“和亲”、“册封” 。

⒌友好交往。

改革“相地而衰征”实质上承认了土地私有初税亩“履亩而税”公开承认了土地私有李悝

变法经济:① 实行“尽地力”; ②推行“平籴法”,政治:制定《法经》使魏国在战国七雄中率先强盛吴起

变法政治:①限制贵族权力,改变分封制,收回三代以后的爵禄;②强令旧贵族迁居,变相没收其土地;③裁撤冗员,削减俸禄,奖励军功;④严格吏治成为战国中的强国齐国邹忌改革;赵国公孙连改革;韩国申不害改革都促进了政治的进步和经济军事的发展壮大影响:

不同程度地打击了旧制度、旧贵族势力,解放了社会生产力,推动了社会的发展,加快了社会的转型。益国十二,开地千里,遂霸西戎三、处在十字路口的秦国探究:结合教材第20页—21页内容归纳:

商鞅来到秦国,面临着哪些变法的有利条件和机遇?有利条件:

◆ 政治:君权集中,旧贵族势力弱;

◆ 思想:注重实用,讲求功利;

◆ 民风:质朴、尚武;

◆ 秦孝公力图 实现富国强兵。历史机遇:◆ 三家分晋,遏止秦国发展的力量大大削弱。

◆ 中原士人游说各国,为秦国招揽贤能提供了可能性。 一、商鞅变法的背景1、改革是时代的趋势2、各国改革和变法风起云涌为商鞅变法提供经验教训生产力发展,封建土地私有制逐步确立。 (经济)

诸侯兼并,战争频繁 (军事)

新兴地主阶级要求建立封建专制统治。 (政治)

“百家争鸣”;法家学说成为改革思想武器。(文化)3、秦孝公支持变法等有利条件和机遇奖励军功,二十等爵制。 废除世卿世禄制极大提高秦军战斗力,使秦在对外兼并战争中掌握主动权。 废井田,开阡陌 奖励耕织,重农抑商 统一度量衡 用法律形式从根本上确立土地私有制,激发了劳动者的生产积极性,推动秦国农业发展。实行县制 推行什伍连坐制 使国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。 焚烧诗书而明法令 二、商鞅变法的措施文化统一思想风俗扩大国家赴穗和兵徭役来源商鞅变法为什么能取得成功?(1)顺应了历史潮流,符合秦国实际 (根本原因);

(2)改革措施全面彻底,执法坚定(“法及太子”,法不阿贵)

(3)充分的舆论宣传,取信于民;(“南门徙木”)

(4)秦孝公的大力支持;(政治保障)

(5)其它:有利的经济环境、开放的政治机制、切合国情的立

法、新兴地主阶级领导2、历史作用(积极性)(1)经济:(2)政治: 根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。 使国家机器的职能更加健全,中央集权制度建设从此开始。(3)军事: 极大提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握主动权。1、性质:一次较为彻底的封建地主阶级改革运动总之,为秦国富国强兵和后来秦统一全国奠定基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。对商鞅变法的评价 变法的历史局限(结合变法的措施分析其历史局限)废井田,开阡陌允许土地自由买卖,埋下了土地兼并的祸根重农抑商,奖励耕织违背了社会经济发展的规律,导致民主意识的弱化统一度量衡奖励军功,实行二十等

爵制(严禁私斗)但按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性等,改革不彻底废除世卿世禄制普遍推行县制建立户籍制度,制定连坐法加重剥削制定秦律轻罪重罚燔诗书而明法令轻视教化,压制人民思想,摧残了文化禁止父子及成年兄弟同居一室,推行一夫一妻小家庭政策探究:商鞅变法的特点是什么? 1、核心内容为“耕战”和“法制”;

2、措施全面、实行彻底 ;

3、严格执法,深入人心。 4、实用主义,急功近利历史上重大改革的规律性总结 改革指对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整变动。改革是社会发展的强大动力。

4、改革的成败原因2、改革的实质3、改革的原因1、改革的分类5、改革的认识和启示1、改革的分类

改革的程度看,一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。

从改革的性质看,有奴隶制度的改革、封建主义的改革、资本主义的改革和社会主义的改革。

从改革的内容看,有政治改革、经济改革、军事改革和文化改革。2、改革的实质

改革是统治者对生产关系所进行的调整。它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。3、改革的原因改革的原因(背景)及相应目的

总的来讲,古代重要政治改革的发生都是由于旧的生产关系或上层建筑不适应新的生产力或经济基础的发展的需要。

具体来讲,这些原因大体可以表述为:

①旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展;

②顺应历史发展潮流或社会发展趋势;

③统治阶级面临严重的统治危机,为抑制土地兼并,缓和阶级矛盾,增加财政收入,实现富国强兵;

④旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展

⑤民族危机严重4、改革成败原因 (1)决定改革成败的几个要素

①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。4、改革成败原因(2)判断改革成功与否的标准主要是改革的

目的与改革本身所达到的目标之间的一致

性,即改革是否达到了预期目标。5、改革的认识和启示①改革的必要性。每一个国家,每一个民族要发展进步,必须与时俱进,敢于改革。改革是革除弊政、促使国家富强的重要手段,是历史发展的要求和产物。

②改革的曲折性。改革必然会涉及某些人或集团的利益而遭其反对,因而具有艰巨性和复杂性,不可能一帆风顺。改革和变法不会一帆风顺,在勇于改革的同时,要具备坚决的斗争精神。要坚信新事物一定能够战胜旧事物。

③对改革的具体要求。改革的措施必须行之有效,改革过程中要用人得当,改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革没有固定的模式,必须具体问题具体分析,走有自己特色的改革之路。第三单元 北魏孝文帝改革课程标准:

1.孝文帝改革的背景;

2.归纳孝文帝改革的主要内容;

3.探讨北魏孝文帝改革的历史作用。魏晋南北朝时期的时代特征⒈魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据的时期。

⒉北方少数民族和汉族依次向南迁徙,是民族大融合时期。

⒊北方战争频繁。

⒋江南相对稳定,得到较好的开发,社会经济发展较快。一.背景:1.北魏崛起并统一黄河流域,为改革奠定了基础

2.北魏早期汉化改革的奠基作用

3.民族矛盾和阶级矛盾激化,导致北魏社会动荡不安

4.冯太后临朝听政,积极学习汉族先进文化,孝文帝深受影响1、制定官吏俸禄制,整顿吏治

2、实行均田制

3、设立三长制

4、推行租调制二、孝文帝改革的主要内容 第一阶段改革——冯太后主持

重点是:

内 容:

创建新制 思考: 1、实行均田制的前提条件是什么?

2、均田制所分配的土地性质是什么?内容?作用? 材料:男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。” 。 ──《资治通鉴》 第二阶段改革——孝文帝主持

侧重点是:

主要内容:

汉化政策1)迁都洛阳 2)移风易俗:易服装、讲汉话、改汉姓、通婚姻及改籍贯

3)学习汉族的制度①尊儒崇经,兴办学校②恢复汉族礼乐制度 ③采纳汉族封建统治制度三、改革的评价作用:

1、促进了北方社会经济的恢复和发展

2、加速了北魏的封建化进程

3、促进了北方民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。性质:

由北魏统治者推行的封建化改革运动 有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,抛弃了他们民族原来的特长,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”试评述这种史学观点。 这种观点是根本错误的。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族的进步为标准,而不能某一少数民族的“衰亡”论道。

北魏孝文帝的改革,加强了北方民族大融合,拓跋族汇进了以汉族为主体的中华民族的整体中,这是历史的进步。因此,孝文帝改革应该充分肯定,孝文帝也因此成为我国古代杰出的少数民族政治家、改革家。

改革也有不足之处,不加选择,全盘汉化,割裂了本民族的文化,导致日后北魏的衰落。

启示:①改革要有扬弃;②不能割裂本民族的文化。四.孝文帝改革成功的原因及启示

1.成功的原因:

改革顺应了生产力发展和民族融合的时代潮流;

内容全面,措施得力;

冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓越见识,冲破阻力,毅然改革;

注意策略执行的原则性和灵活性

2.认识:

先进必然战胜落后;

改革必须符合历史潮流、顺应民意;

任何改革都不是一帆风顺;

民族融合与孝文帝改革互为因果关系的; 民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。概念阐述◆ 从经济角度讲,民族融合就是少数民族

由游牧经济转向农耕经济的过程;

◆ 从习俗角度讲,民族融合就是少数民族

汉化的过程;

◆ 从政治角度讲,民族融合就是少数民族

政权封建化的过程;

◆ 从整体社会发展角度讲,就是少数民族

封建化的过程。概念解读古代的民族融合民族大融合的原因(途径):

⒈政治因素:国家分裂或战乱,民族迁徙、杂居、兼并战争。

⒉阶级因素:在各族人民联合反抗统治者压迫的斗争中。

⒊经济因素:少数民族由游牧生活转向农业生活的封建化过程中。

⒋统治者政策因素:开明的民族政策、汉化政策、“和亲”、“册封” 。

⒌友好交往。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件