5.2 土壤 课件(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2 土壤 课件(49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-06-09 14:34:20 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

SOIL

通过野外观察或运用土壤标本,说出土壤的主要形成因素。

课程标准

1.通过野外观察或运用土壤标本,说出影响土壤形成的主要因素及其在土壤形成中的作用。(综合思维)

2.通过野外观察或运用土壤标本,说出土壤剖面各土层的特点及在土壤剖面中的位置。(区域认知)

学习目标

北京中山公园内保留着明代所建的社稷坛,是古代帝王祭土神、谷神的场所。坛上层铺垫着五种颜色的土:东方为青色,南方为红色,西方为白色,北方为黑色,中央为黄色。实际上,这五种不同颜色的土来自我国不同地方的五种土壤。

不同类型的土壤颜色为何有差异?影响土壤形成的因素主要有哪些?

成土环境不一样

引入

01概念

03土壤剖面

02成土因素

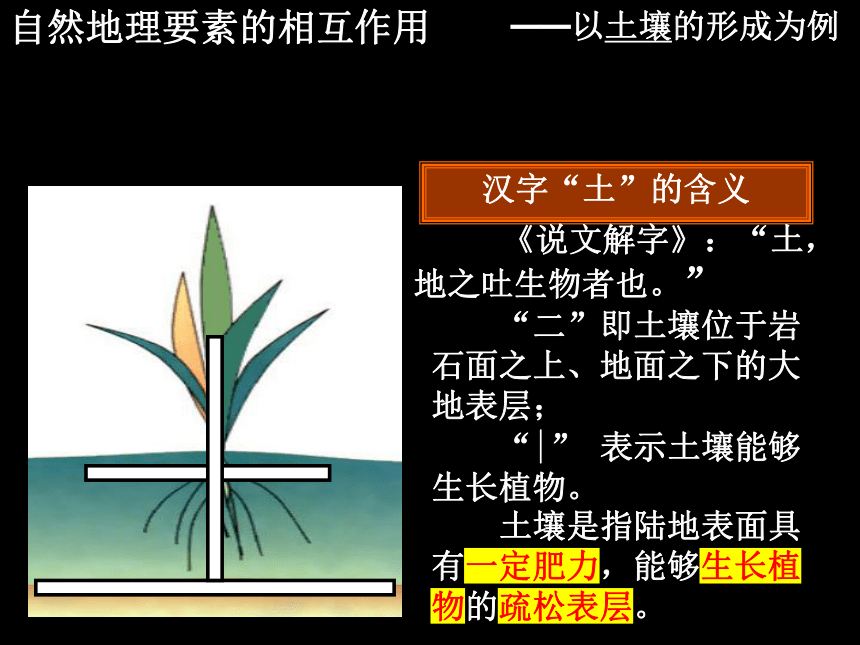

汉字“土”的含义

“|” 表示土壤能够生长植物。

《说文解字》:“土,地之吐生物者也。”

“二”即土壤位于岩石面之上、地面之下的大地表层;

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

自然地理要素的相互作用

——以土壤的形成为例

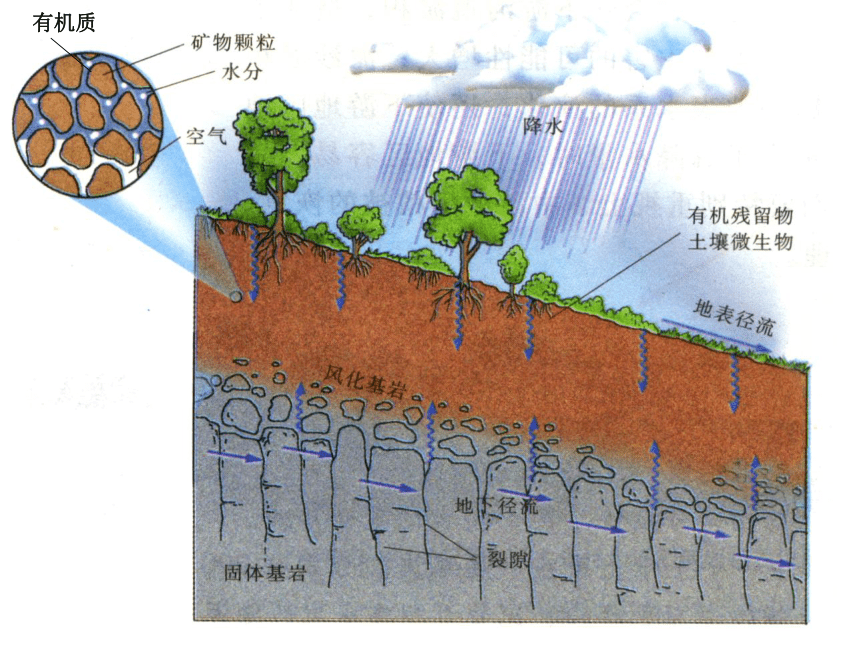

有机质

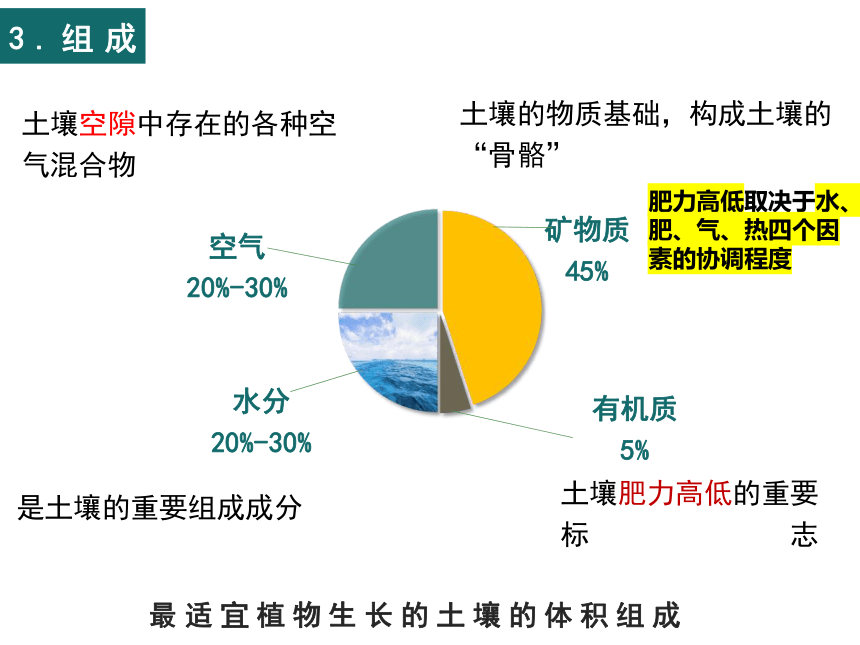

最适宜植物生长的土壤的体积组成

空气

20%-30%

矿物质

45%

水分

20%-30%

有机质

5%

土壤的物质基础,构成土壤的“骨骼”

土壤肥力高低的重要标志

是土壤的重要组成成分

土壤空隙中存在的各种空气混合物

3.组成

肥力高低取决于水、肥、气、热四个因素的协调程度

组成 特征 作用 关系

矿物质 ①土壤的物质基础,成土母质(风化壳或风化堆积物)风化形成的土壤固体颗粒;②经风化分解,释放一些养分元素(K、P、Ca、Mg等),供植物吸收 主要成分,土壤中矿物养分的主要来源 ①彼此间有密切联系,共同形成了土壤的肥力特性;

②肥力高低取决于水、肥、气、热四个因素的协调程度

有机质(腐殖质) ①多集中在表层;②释放氮,直接影响土壤肥力的形成和发育 最重要成分,土壤肥力的物质基础,土壤形成发育的主要标志 空气 贮存在土壤孔隙中,具有很大的流动性,使土壤能通气透水,蓄水保温 不可缺少的成分,影响土壤的热量状况 水分 土壤的性状

从哪些方面观察土壤的性状?

颜色、质地、湿度和土壤孔隙等等

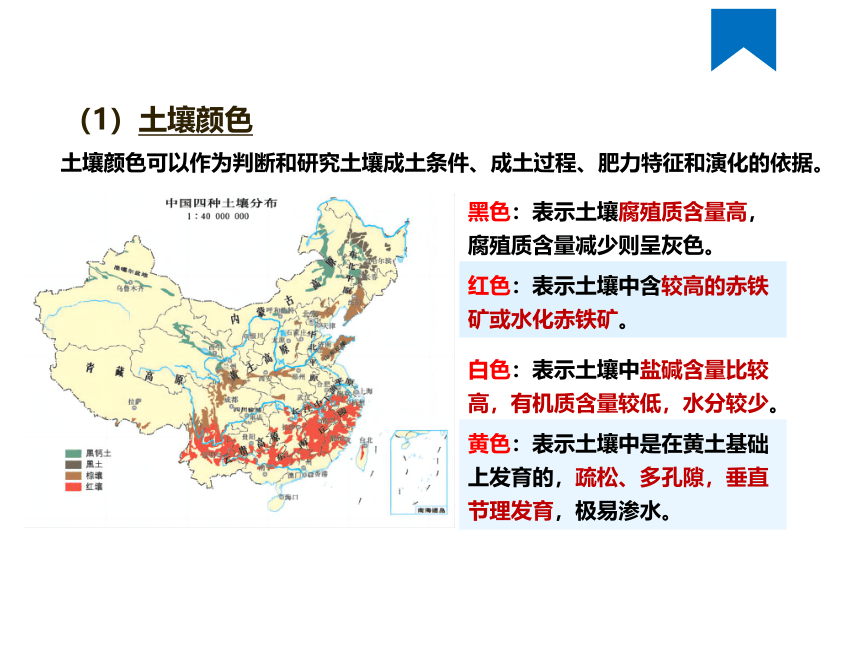

(1)土壤颜色

土壤颜色可以作为判断和研究土壤成土条件、成土过程、肥力特征和演化的依据。

黑色:表示土壤腐殖质含量高,腐殖质含量减少则呈灰色。

红色:表示土壤中含较高的赤铁矿或水化赤铁矿。

白色:表示土壤中盐碱含量比较高,有机质含量较低,水分较少。

黄色:表示土壤中是在黄土基础上发育的,疏松、多孔隙,垂直节理发育,极易渗水。

土壤矿物质颗粒按粒径大小可以分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等,不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为为土壤质地。

砂土、壤土和黏土。

(2)土壤的质地

按质地大小

砂土

成分以砂粒占优势,大孔隙多,毛细管孔隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,有机质易分解,保肥性能弱,但易耕作。

壤土

壤土中所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业发展的理想土壤质地。

黏土

成分中黏粒占优势、通气、透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重,不易耕作。

2

土壤的质地

质地 砂土 壤土 黏土

形态

组成 以砂粒为主 砂粒、黏粒、粉粒比例适中 黏粒为主

透水、透气性

保肥性

对农业的影响

好

较好

差

差

强

强

易耕作

最适宜耕作的土壤

不易耕作

2、影响因素:

成土母质、生物、气候、地形、时间、人类活动等

1、成土过程:

裸露岩石

成土母质

原始土壤

成熟土壤

风化作用

低等生物

高等植物

人类活动

耕作土壤

土壤:是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

大气圈

水圈

生物圈

地下水

风化壳

岩石圈

土壤

土壤在地理环境中的地位

土壤联系了大气圈、生物圈、水圈和岩石圈四大圈层,是联系有机界和无机界的中心环节,所以,土壤成为反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。从土壤的形成过程就可以反映出多种因素作用的结果。

自然地理要素的相互作用

————以土壤的形成为例

地形

气候

岩石风化物

生物

有机质

在温度变化、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用,称为风化作用。

风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

一、成土母质

风化作用

阅读教材,思考:

1.何谓成土母质?

2.成土母质和土壤有何区别和联系?

(提示:从土壤的物质基础和化学成分上思考)

1.裸露的岩石经过风化作用后,形成的结构疏松的风化物称为成土母质。

岩石

成土母质

粒度

质地

土

壤

化学成分

矿物养分

物质基础

矿物养分(氮除外)

㈠成土母质与土壤

发育在颗粒较粗母质上的土壤,质地较粗,含沙粒较多。

发育在颗粒较细母质上的土壤,质地较细,含粉粒较多。

发育在颗粒较细母质上的土壤,质地较细,含黏粒较多。

砂土

壤土

黏土

(一)成土母质与土壤

阅读教材,思考:

1.何谓成土母质?

2.成土母质和土壤有何区别和联系?

裸露的岩石经过风化作用后,形成的结构疏松的风化物

区别:成土母质是岩石的风化物,不具有肥力。

而土壤具有肥力。

联系:成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分(氮除外)的最初来源。对土壤的物理性状和化学组成均有极其重要影响。

3

成土母质与土壤

土壤发育的物质基础,决定土壤矿物质的成分和养分状况

成土母质

粒度

化学成分

颗粒较细

含粉粒和黏粒较多,含砂砾较少

颗粒较粗

含砂粒较多,含粉粒和黏粒较少

残积物、坡积物

含石块较多

洪积物、冲积物

明显分层特征

质地

基性岩母质

酸性岩母质

铁、锰、镁、钙含量高

硅、纳、钾含量高

化学元素养分

土壤

联系:

活动:

风化壳的厚度与气候条件有什么关联?

从寒冷、干燥的地带,到高温、多雨的地带,化学与生物风化逐渐增强,有机残体归还逐渐增多,风化壳逐渐加厚。

1、通过土壤与大气之间的水热交换,直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

在寒冷的气候条件下与温暖湿润的气候条件下,哪个更利于有机质的积累?

温暖条件下,化合物的分解速度远大于寒冷条件。

寒冷条件下,微生物分解作用缓慢,利于有机物积累;温暖湿润条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量减少.(土壤有机质含量由低纬向高纬逐渐增多)

(二)气候对土壤的影响:

土壤形成的影响因素

气候

土壤中物理、化学性质和强度

土壤中的水分和热量

直接影响:气温低,微生物分解作用慢,有利于有机质积累;

气温高,微生物活动旺盛,有机质分解快,肥力低

间接影响:高温多雨的气候,化学和生物风化作用强,风化壳厚。

寒冷或干燥的气候,化学和生物风化作用弱,风化壳薄

降水对土壤的影响

主要通过降水的淋溶、侵蚀作用影响

降水多地区,淋溶作用、侵蚀作用强,土壤肥力较低。

降水适中地区,淋溶作用、侵蚀作用适中,土壤肥力较高。

干旱地区或较湿润区的旱季,降水量小于蒸发量时,会产生土壤盐碱化

热带雨林气候—砖红壤

亚热带季风气候—红壤

㈡气候与土壤

温带荒漠气候—荒漠土

主要通过风蚀、蒸发影响

风对土壤的影响

气候 气温 降水 风化作用 淋溶作用 微生物分解速度 土壤肥力

湿热

湿冷

较高

较多

强

强

快

弱

较低

较少

弱

弱

慢

强

(三)生物与土壤

土壤的表层为有机质(腐殖质),它是土壤具有肥力能够生长植物的最主要原因,是土壤的本质属性。思考回答:土壤的有机质是怎么形成的?

绿色植物通过光合作用制造有机质,以枯枝落叶和残体形式,将有机养分归还地表

1、生物循环决定土壤有机质

2、生物作用促成土壤的形成

排泄物、分泌物、残体

植

物

动

物

微

生

物

生

物

草类

森林

根系密集集中地表

枯枝落叶

有

机

质

分解转化有机残体,合成腐殖质

搅动土体,改变土壤结构、空隙度

土

壤

P124阅读《生物与土壤有机质》

活动: 森林土壤的有机质含量是高于还是低于草原土壤的有机质含量?为什么?

A.荒漠土壤、森林土壤、草原土壤

B.草原土壤、荒漠土壤、森林土壤

C.森林土壤、草原土壤、荒漠土壤

D.草原土壤、森林土壤、荒漠土壤

(2009浙江卷)读右图①、②、③代表的土壤类型依次为

草原土壤

森林土壤

荒漠土壤

森林枯枝落叶和残体多

有机质含量:草原土壤>森林土壤>荒漠土壤

森林土壤的有机质一般低于草原土壤

土壤有机质含量高低取决于两大因素:

① 肥力的来源:植(动)物残体,即腐殖质的多少

② 肥力的流失:微生物分解作用、淋溶流失作用强,植物大量吸收

也会导致土壤肥力降低

淋溶流失作用是指土壤内的水向下流动,使土壤上层部分(表土)的可溶性物质(矿物质、有机物)随着水分流失(至底土)的作用。

淋溶流失作用是指土壤内的水向下流动,使土壤上层部分(表土)的可溶性物质(矿物质、有机物)随着水分流失(至底土)的作用。

灰化土剖面

(大兴安岭北端寒温带针叶林中)

砖红壤剖面

(海南岛热带雨林中)

活动:

东北形成的黑土肥沃的原因?热带雨林区砖红壤贫瘠的原因?

(二)气候与土壤

热带雨林区,纬度低,气温高,微生物活动旺盛,有机质分解快,

降水丰富,强度大,淋溶、侵蚀作用强,土壤有机质含量低。

淋溶流失作用是指土壤内的水向下流动,使土壤上层部分(表土)的可溶性物质(矿物质、有机物)随着水分流失(至底土)的作用。

1.[综合思维]分析我国东北地区土壤肥沃的原因。

答案 ①东北地区植被茂密,枯枝落叶的有机质来源丰富;

②东北地区气候冷湿,微生物活动较弱,分解作用缓慢,有利于有机质积累。

2.[区域认知]我国南方的湿热地区植被茂密,但发育的土壤反而有机质含量较低,比较贫瘠,其主要原因是什么?

答案 ①我国南方地区气候湿热,微生物分解作用较快,有机质积累较少;

②南方地区降水较多,土壤的淋溶作用强烈,养分大量流失。故土壤中的有机质含量低,比较贫瘠。

(四)地形与土壤

阅读教材讨论回答:

地形是从哪些方面来影响土壤形成的?具体是怎么样来影响的?

地势

坡度

坡向

气候和植被的垂直差异,导致土壤的垂直分化。

陡坡很难发育成深厚的土壤

平地容易发育成深厚的土壤

阳坡—光热条件好,水分条件差。

阴坡—光热条件差,水分条件好。

土壤的形成因素

土壤发育时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

时间

土壤的形成因素

合理改造: 耕作土壤(水稻土、黑垆土);

不合理利用: 土地退化(荒漠化、盐渍化、水土流失、土壤污染等)

人类活动

人类活动与土壤

裸露岩石

成熟土壤

风化

作用

高等

植物

苔藓类

生物

原始土壤

成土母质

有利培育

肥土

消极利用

退化

农业生产活动

土壤与人类活动

农业生产:耕耘——改变土壤结构、保水性、通气性

陡坡开荒等不合理的开垦引起水土流失

灌溉——改变土壤水分、温度状况

不合理的灌溉引起土壤盐碱化。

收获——剥夺归还土壤的部分有机质

施肥——改变土壤的营养元素组成

长期施用化肥会引起土壤板结。

南方地区的自然土壤为红壤;

耕作土壤为水稻土。

黄土高原的自然土壤是黄壤;

耕作土壤为黑垆土。

下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成下面小题。

5.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④ C.②④①③ D.②①④③

6.土壤形成的决定因素、形成肥力的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

D

C

小结:成土母质

成土母质:土壤的初始状态

气候:直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质和强度

生物:土壤形成过程中最活跃的因素

地形:影响组成成分、理化性质和厚度等

时间:影响土壤的发育程度

人类活动积极和消极两方面影响土壤

活 动

1、有人认为,热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚,土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗?说说你的判断理由。

2、比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤,说明哪一类土壤的发育程度较好。

没有道理。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既与温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化作用强,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;但少雨干旱的热带地区,风化壳薄,发育的土壤层也较薄。另外在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,这将降低土壤中的有机质含量。

黄河三角洲冲积土好于江南丘陵红壤和青藏高原寒漠土。

黄河三角洲冲积土是黄河携带来的大量泥沙在入海口处堆积,黄河三角洲地形平坦,土层深厚、肥沃,发育程度较好。江南丘陵地区地形坡度较大,流水作用强烈,地表物质迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤,且微生物活动旺盛,分解有机质多,有机质含量低。青藏高原,地势高,气温低,化学与生物风化作用弱,风化壳薄,且植被稀少,有机质含量低,形成发育程度较差的寒漠土。

活 动

3、19世纪末,俄国科学家道库恰耶夫在进行大量调查研究的基础上,对土壤成因进行了科学解释,建立了土壤形成因素学说。该学说认为,土壤的形成取决于母质、气候、生物、地形、时间五大成土因素的综合作用。

(1)该学说认为,各成土因素之间相互影响、相互制约,对成土过程产生综合作用。结合所学知识,试举例说明。

海南岛黄壤成土过程分析:

黄壤分布在海南岛中部山地,当地气温较低。又因中部山地对夏季风有较强的抬升作用,故降水较多,土壤水分充足,使土壤中的氧化铁水化而导致土壤颜色变黄,表现为淀积层中土壤颜色为黄棕色。当地木本植物居多,少部分有机物以枯枝落叶方式归于土壤表层,所以枯枝落叶层较厚。另外土壤中的蜗牛等动物也可以改善土壤结构。

活 动

3、19世纪末,俄国科学家道库恰耶夫在进行大量调查研究的基础上,对土壤成因进行了科学解释,建立了土壤形成因素学说。该学说认为,土壤的形成取决于母质、气候、生物、地形、时间五大成土因素的综合作用。

(2)在教材所论述的成土因素中,道库恰耶夫没有考虑哪一个因素?结合自己所学,简述该因素对土壤形成的深刻影响。

没有考虑人类活动因素。

人类活动因素对土壤的作用表现为人类在利用土壤时对土壤的影响。若合理利用,则土壤向良性方向发展;若利用不合理,则容易引起土壤退化。如在南方丘陵红壤区,植树造林可以防止水土流失,针对土壤的酸性特征,可以种植茶树等;若乱砍 滥伐,则会引起水土流失、土壤退化。

SOIL

通过野外观察或运用土壤标本,说出土壤的主要形成因素。

课程标准

1.通过野外观察或运用土壤标本,说出影响土壤形成的主要因素及其在土壤形成中的作用。(综合思维)

2.通过野外观察或运用土壤标本,说出土壤剖面各土层的特点及在土壤剖面中的位置。(区域认知)

学习目标

北京中山公园内保留着明代所建的社稷坛,是古代帝王祭土神、谷神的场所。坛上层铺垫着五种颜色的土:东方为青色,南方为红色,西方为白色,北方为黑色,中央为黄色。实际上,这五种不同颜色的土来自我国不同地方的五种土壤。

不同类型的土壤颜色为何有差异?影响土壤形成的因素主要有哪些?

成土环境不一样

引入

01概念

03土壤剖面

02成土因素

汉字“土”的含义

“|” 表示土壤能够生长植物。

《说文解字》:“土,地之吐生物者也。”

“二”即土壤位于岩石面之上、地面之下的大地表层;

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

自然地理要素的相互作用

——以土壤的形成为例

有机质

最适宜植物生长的土壤的体积组成

空气

20%-30%

矿物质

45%

水分

20%-30%

有机质

5%

土壤的物质基础,构成土壤的“骨骼”

土壤肥力高低的重要标志

是土壤的重要组成成分

土壤空隙中存在的各种空气混合物

3.组成

肥力高低取决于水、肥、气、热四个因素的协调程度

组成 特征 作用 关系

矿物质 ①土壤的物质基础,成土母质(风化壳或风化堆积物)风化形成的土壤固体颗粒;②经风化分解,释放一些养分元素(K、P、Ca、Mg等),供植物吸收 主要成分,土壤中矿物养分的主要来源 ①彼此间有密切联系,共同形成了土壤的肥力特性;

②肥力高低取决于水、肥、气、热四个因素的协调程度

有机质(腐殖质) ①多集中在表层;②释放氮,直接影响土壤肥力的形成和发育 最重要成分,土壤肥力的物质基础,土壤形成发育的主要标志 空气 贮存在土壤孔隙中,具有很大的流动性,使土壤能通气透水,蓄水保温 不可缺少的成分,影响土壤的热量状况 水分 土壤的性状

从哪些方面观察土壤的性状?

颜色、质地、湿度和土壤孔隙等等

(1)土壤颜色

土壤颜色可以作为判断和研究土壤成土条件、成土过程、肥力特征和演化的依据。

黑色:表示土壤腐殖质含量高,腐殖质含量减少则呈灰色。

红色:表示土壤中含较高的赤铁矿或水化赤铁矿。

白色:表示土壤中盐碱含量比较高,有机质含量较低,水分较少。

黄色:表示土壤中是在黄土基础上发育的,疏松、多孔隙,垂直节理发育,极易渗水。

土壤矿物质颗粒按粒径大小可以分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等,不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例,称为为土壤质地。

砂土、壤土和黏土。

(2)土壤的质地

按质地大小

砂土

成分以砂粒占优势,大孔隙多,毛细管孔隙少,通气、透水性强,保水、蓄水性能弱,有机质易分解,保肥性能弱,但易耕作。

壤土

壤土中所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中,兼有砂土和黏土的优点,不仅通气、透水性能良好,而且蓄水、保肥性能强,是农业发展的理想土壤质地。

黏土

成分中黏粒占优势、通气、透水性差,蓄水、保水性能强,而且有机质分解缓慢,易积累,保肥性能好,但质地黏重,不易耕作。

2

土壤的质地

质地 砂土 壤土 黏土

形态

组成 以砂粒为主 砂粒、黏粒、粉粒比例适中 黏粒为主

透水、透气性

保肥性

对农业的影响

好

较好

差

差

强

强

易耕作

最适宜耕作的土壤

不易耕作

2、影响因素:

成土母质、生物、气候、地形、时间、人类活动等

1、成土过程:

裸露岩石

成土母质

原始土壤

成熟土壤

风化作用

低等生物

高等植物

人类活动

耕作土壤

土壤:是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。

大气圈

水圈

生物圈

地下水

风化壳

岩石圈

土壤

土壤在地理环境中的地位

土壤联系了大气圈、生物圈、水圈和岩石圈四大圈层,是联系有机界和无机界的中心环节,所以,土壤成为反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。从土壤的形成过程就可以反映出多种因素作用的结果。

自然地理要素的相互作用

————以土壤的形成为例

地形

气候

岩石风化物

生物

有机质

在温度变化、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用,称为风化作用。

风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

一、成土母质

风化作用

阅读教材,思考:

1.何谓成土母质?

2.成土母质和土壤有何区别和联系?

(提示:从土壤的物质基础和化学成分上思考)

1.裸露的岩石经过风化作用后,形成的结构疏松的风化物称为成土母质。

岩石

成土母质

粒度

质地

土

壤

化学成分

矿物养分

物质基础

矿物养分(氮除外)

㈠成土母质与土壤

发育在颗粒较粗母质上的土壤,质地较粗,含沙粒较多。

发育在颗粒较细母质上的土壤,质地较细,含粉粒较多。

发育在颗粒较细母质上的土壤,质地较细,含黏粒较多。

砂土

壤土

黏土

(一)成土母质与土壤

阅读教材,思考:

1.何谓成土母质?

2.成土母质和土壤有何区别和联系?

裸露的岩石经过风化作用后,形成的结构疏松的风化物

区别:成土母质是岩石的风化物,不具有肥力。

而土壤具有肥力。

联系:成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分(氮除外)的最初来源。对土壤的物理性状和化学组成均有极其重要影响。

3

成土母质与土壤

土壤发育的物质基础,决定土壤矿物质的成分和养分状况

成土母质

粒度

化学成分

颗粒较细

含粉粒和黏粒较多,含砂砾较少

颗粒较粗

含砂粒较多,含粉粒和黏粒较少

残积物、坡积物

含石块较多

洪积物、冲积物

明显分层特征

质地

基性岩母质

酸性岩母质

铁、锰、镁、钙含量高

硅、纳、钾含量高

化学元素养分

土壤

联系:

活动:

风化壳的厚度与气候条件有什么关联?

从寒冷、干燥的地带,到高温、多雨的地带,化学与生物风化逐渐增强,有机残体归还逐渐增多,风化壳逐渐加厚。

1、通过土壤与大气之间的水热交换,直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。

在寒冷的气候条件下与温暖湿润的气候条件下,哪个更利于有机质的积累?

温暖条件下,化合物的分解速度远大于寒冷条件。

寒冷条件下,微生物分解作用缓慢,利于有机物积累;温暖湿润条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量减少.(土壤有机质含量由低纬向高纬逐渐增多)

(二)气候对土壤的影响:

土壤形成的影响因素

气候

土壤中物理、化学性质和强度

土壤中的水分和热量

直接影响:气温低,微生物分解作用慢,有利于有机质积累;

气温高,微生物活动旺盛,有机质分解快,肥力低

间接影响:高温多雨的气候,化学和生物风化作用强,风化壳厚。

寒冷或干燥的气候,化学和生物风化作用弱,风化壳薄

降水对土壤的影响

主要通过降水的淋溶、侵蚀作用影响

降水多地区,淋溶作用、侵蚀作用强,土壤肥力较低。

降水适中地区,淋溶作用、侵蚀作用适中,土壤肥力较高。

干旱地区或较湿润区的旱季,降水量小于蒸发量时,会产生土壤盐碱化

热带雨林气候—砖红壤

亚热带季风气候—红壤

㈡气候与土壤

温带荒漠气候—荒漠土

主要通过风蚀、蒸发影响

风对土壤的影响

气候 气温 降水 风化作用 淋溶作用 微生物分解速度 土壤肥力

湿热

湿冷

较高

较多

强

强

快

弱

较低

较少

弱

弱

慢

强

(三)生物与土壤

土壤的表层为有机质(腐殖质),它是土壤具有肥力能够生长植物的最主要原因,是土壤的本质属性。思考回答:土壤的有机质是怎么形成的?

绿色植物通过光合作用制造有机质,以枯枝落叶和残体形式,将有机养分归还地表

1、生物循环决定土壤有机质

2、生物作用促成土壤的形成

排泄物、分泌物、残体

植

物

动

物

微

生

物

生

物

草类

森林

根系密集集中地表

枯枝落叶

有

机

质

分解转化有机残体,合成腐殖质

搅动土体,改变土壤结构、空隙度

土

壤

P124阅读《生物与土壤有机质》

活动: 森林土壤的有机质含量是高于还是低于草原土壤的有机质含量?为什么?

A.荒漠土壤、森林土壤、草原土壤

B.草原土壤、荒漠土壤、森林土壤

C.森林土壤、草原土壤、荒漠土壤

D.草原土壤、森林土壤、荒漠土壤

(2009浙江卷)读右图①、②、③代表的土壤类型依次为

草原土壤

森林土壤

荒漠土壤

森林枯枝落叶和残体多

有机质含量:草原土壤>森林土壤>荒漠土壤

森林土壤的有机质一般低于草原土壤

土壤有机质含量高低取决于两大因素:

① 肥力的来源:植(动)物残体,即腐殖质的多少

② 肥力的流失:微生物分解作用、淋溶流失作用强,植物大量吸收

也会导致土壤肥力降低

淋溶流失作用是指土壤内的水向下流动,使土壤上层部分(表土)的可溶性物质(矿物质、有机物)随着水分流失(至底土)的作用。

淋溶流失作用是指土壤内的水向下流动,使土壤上层部分(表土)的可溶性物质(矿物质、有机物)随着水分流失(至底土)的作用。

灰化土剖面

(大兴安岭北端寒温带针叶林中)

砖红壤剖面

(海南岛热带雨林中)

活动:

东北形成的黑土肥沃的原因?热带雨林区砖红壤贫瘠的原因?

(二)气候与土壤

热带雨林区,纬度低,气温高,微生物活动旺盛,有机质分解快,

降水丰富,强度大,淋溶、侵蚀作用强,土壤有机质含量低。

淋溶流失作用是指土壤内的水向下流动,使土壤上层部分(表土)的可溶性物质(矿物质、有机物)随着水分流失(至底土)的作用。

1.[综合思维]分析我国东北地区土壤肥沃的原因。

答案 ①东北地区植被茂密,枯枝落叶的有机质来源丰富;

②东北地区气候冷湿,微生物活动较弱,分解作用缓慢,有利于有机质积累。

2.[区域认知]我国南方的湿热地区植被茂密,但发育的土壤反而有机质含量较低,比较贫瘠,其主要原因是什么?

答案 ①我国南方地区气候湿热,微生物分解作用较快,有机质积累较少;

②南方地区降水较多,土壤的淋溶作用强烈,养分大量流失。故土壤中的有机质含量低,比较贫瘠。

(四)地形与土壤

阅读教材讨论回答:

地形是从哪些方面来影响土壤形成的?具体是怎么样来影响的?

地势

坡度

坡向

气候和植被的垂直差异,导致土壤的垂直分化。

陡坡很难发育成深厚的土壤

平地容易发育成深厚的土壤

阳坡—光热条件好,水分条件差。

阴坡—光热条件差,水分条件好。

土壤的形成因素

土壤发育时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。

时间

土壤的形成因素

合理改造: 耕作土壤(水稻土、黑垆土);

不合理利用: 土地退化(荒漠化、盐渍化、水土流失、土壤污染等)

人类活动

人类活动与土壤

裸露岩石

成熟土壤

风化

作用

高等

植物

苔藓类

生物

原始土壤

成土母质

有利培育

肥土

消极利用

退化

农业生产活动

土壤与人类活动

农业生产:耕耘——改变土壤结构、保水性、通气性

陡坡开荒等不合理的开垦引起水土流失

灌溉——改变土壤水分、温度状况

不合理的灌溉引起土壤盐碱化。

收获——剥夺归还土壤的部分有机质

施肥——改变土壤的营养元素组成

长期施用化肥会引起土壤板结。

南方地区的自然土壤为红壤;

耕作土壤为水稻土。

黄土高原的自然土壤是黄壤;

耕作土壤为黑垆土。

下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成下面小题。

5.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④ C.②④①③ D.②①④③

6.土壤形成的决定因素、形成肥力的因素是( )

A.气候 B.地形 C.生物 D.成土母质

D

C

小结:成土母质

成土母质:土壤的初始状态

气候:直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质和强度

生物:土壤形成过程中最活跃的因素

地形:影响组成成分、理化性质和厚度等

时间:影响土壤的发育程度

人类活动积极和消极两方面影响土壤

活 动

1、有人认为,热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚,土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗?说说你的判断理由。

2、比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤,说明哪一类土壤的发育程度较好。

没有道理。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既与温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化作用强,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;但少雨干旱的热带地区,风化壳薄,发育的土壤层也较薄。另外在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,这将降低土壤中的有机质含量。

黄河三角洲冲积土好于江南丘陵红壤和青藏高原寒漠土。

黄河三角洲冲积土是黄河携带来的大量泥沙在入海口处堆积,黄河三角洲地形平坦,土层深厚、肥沃,发育程度较好。江南丘陵地区地形坡度较大,流水作用强烈,地表物质迁移速度较快,很难发育成深厚的土壤,且微生物活动旺盛,分解有机质多,有机质含量低。青藏高原,地势高,气温低,化学与生物风化作用弱,风化壳薄,且植被稀少,有机质含量低,形成发育程度较差的寒漠土。

活 动

3、19世纪末,俄国科学家道库恰耶夫在进行大量调查研究的基础上,对土壤成因进行了科学解释,建立了土壤形成因素学说。该学说认为,土壤的形成取决于母质、气候、生物、地形、时间五大成土因素的综合作用。

(1)该学说认为,各成土因素之间相互影响、相互制约,对成土过程产生综合作用。结合所学知识,试举例说明。

海南岛黄壤成土过程分析:

黄壤分布在海南岛中部山地,当地气温较低。又因中部山地对夏季风有较强的抬升作用,故降水较多,土壤水分充足,使土壤中的氧化铁水化而导致土壤颜色变黄,表现为淀积层中土壤颜色为黄棕色。当地木本植物居多,少部分有机物以枯枝落叶方式归于土壤表层,所以枯枝落叶层较厚。另外土壤中的蜗牛等动物也可以改善土壤结构。

活 动

3、19世纪末,俄国科学家道库恰耶夫在进行大量调查研究的基础上,对土壤成因进行了科学解释,建立了土壤形成因素学说。该学说认为,土壤的形成取决于母质、气候、生物、地形、时间五大成土因素的综合作用。

(2)在教材所论述的成土因素中,道库恰耶夫没有考虑哪一个因素?结合自己所学,简述该因素对土壤形成的深刻影响。

没有考虑人类活动因素。

人类活动因素对土壤的作用表现为人类在利用土壤时对土壤的影响。若合理利用,则土壤向良性方向发展;若利用不合理,则容易引起土壤退化。如在南方丘陵红壤区,植树造林可以防止水土流失,针对土壤的酸性特征,可以种植茶树等;若乱砍 滥伐,则会引起水土流失、土壤退化。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里