2023年中考历史考前指导 课件

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

中考历史考前指导终极版

应试方法千万条,规范答题第一条!

第页选择题解题技巧考前技巧目 录CONTENTS

一、选择题题型及解题技巧

1.做错选择题的“五种表现”

(1)忽视题干所给的时间(时期)或者忽略题干中的关键词语,匆忙答题。

(2)概念理解不透彻,深层的含义思维不到位。比如:不能准确区主要原因(可能是内因)和根本原因(一定是内因);不能区分现象与本质;不能区分整体与部分等。

(3)历史基本史实掌握不牢固,缺乏时空观念,迁移历史概念的能力欠缺。

(4)历史事件因果关系混淆。

(5)盲目墨守“成”规,拘泥于教材,不能具体问题具体分析

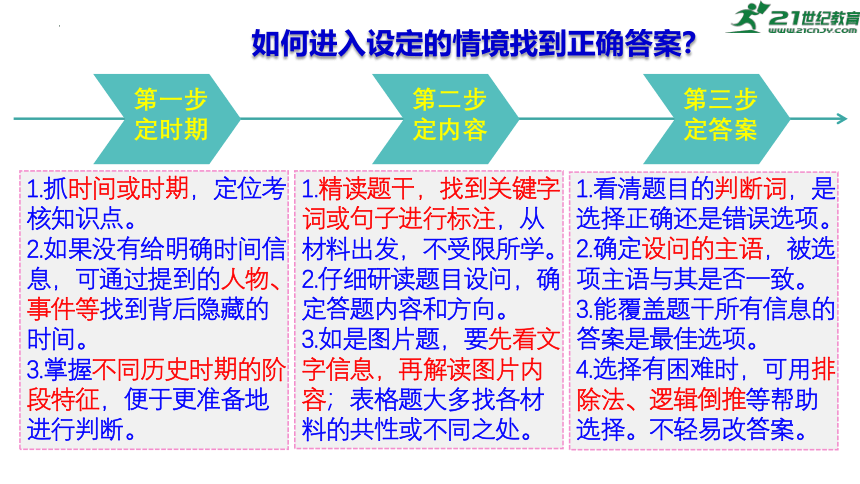

如何进入设定的情境找到正确答案?

第一步

定时期

第二步

定内容

第三步

定答案

1.抓时间或时期,定位考核知识点。

2.如果没有给明确时间信息,可通过提到的人物、事件等找到背后隐藏的

时间。

3.掌握不同历史时期的阶段特征,便于更准备地

进行判断。

1.精读题干,找到关键字词或句子进行标注,从

材料出发,不受限所学。

2.仔细研读题目设问,确定答题内容和方向。

3.如是图片题,要先看文字信息,再解读图片内

容;表格题大多找各材

料的共性或不同之处。

1.看清题目的判断词,是选择正确还是错误选项。

2.确定设问的主语,被选项主语与其是否一致。

3.能覆盖题干所有信息的答案是最佳选项。

4.选择有困难时,可用排除法、逻辑倒推等帮助

选择。不轻易改答案。

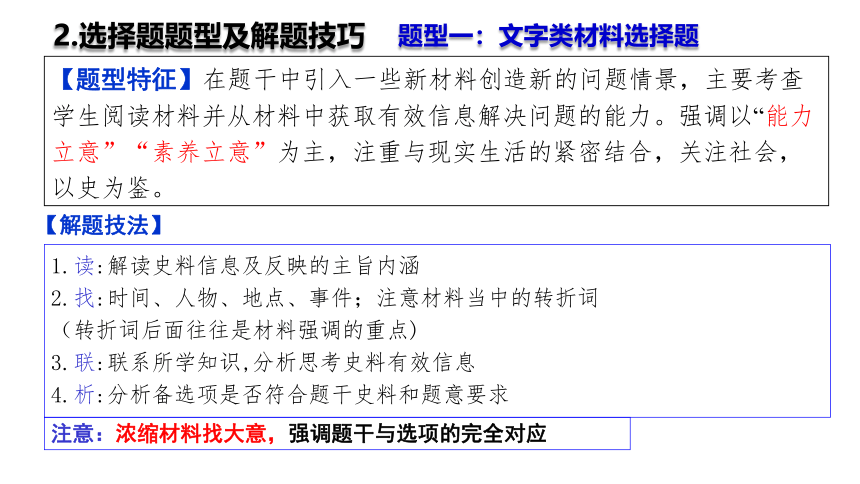

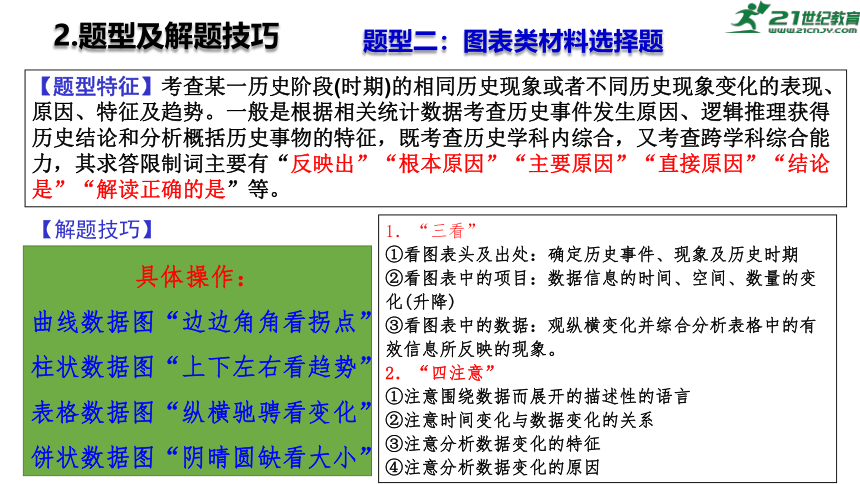

题型一:文字类材料选择题

【题型特征】在题干中引入一些新材料创造新的问题情景,主要考查学生阅读材料并从材料中获取有效信息解决问题的能力。强调以“能力立意”“素养立意”为主,注重与现实生活的紧密结合,关注社会,以史为鉴。

1.读:解读史料信息及反映的主旨内涵

2.找:时间、人物、地点、事件;注意材料当中的转折词

(转折词后面往往是材料强调的重点)

3.联:联系所学知识,分析思考史料有效信息

4.析:分析备选项是否符合题干史料和题意要求

【解题技法】

注意:浓缩材料找大意,强调题干与选项的完全对应

2.选择题题型及解题技巧

1.《梦梁录》卷十三记载“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”,材料表明

A.商品经济的繁荣 C.海外贸易的发展

B.江南地区的开发 D.闭关锁国的危害

解析:文字类材料选择题,材料是最重要的信息来源,同时,材料出处也需要留心。在本题中,材料说的是:大街小巷店铺林立,一派繁荣局面。说明古代市与坊隔离的局面打破,最早出现在宋朝。同时,材料出自《梦粱录》也是宋朝。所以,综合分析正确答案A。

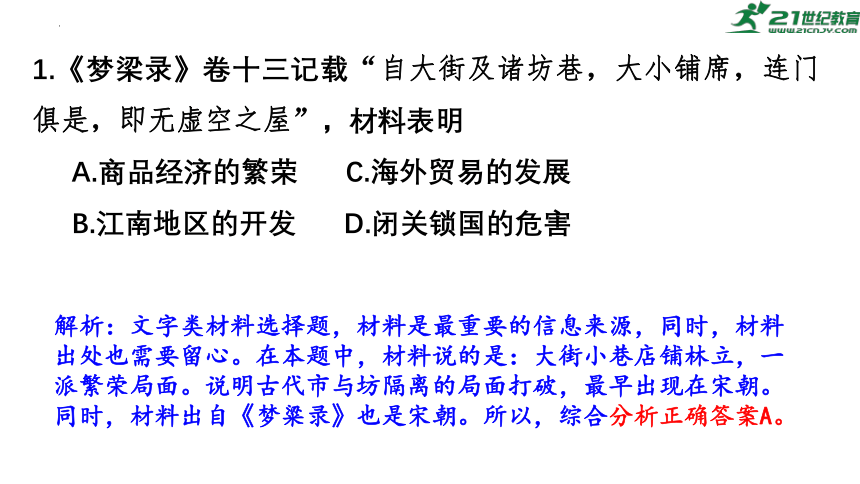

第页题型二:图表类材料选择题【题型特征】考查某一历史阶段(时期)的相同历史现象或者不同历史现象变化的表现、原因、特征及趋势。一般是根据相关统计数据考查历史事件发生原因、逻辑推理获得历史结论和分析概括历史事物的特征,既考查历史学科内综合,又考查跨学科综合能力,其求答限制词主要有“反映出”“根本原因”“主要原因”“直接原因”“结论是”“解读正确的是”等。1.“三看”①看图表头及出处:确定历史事件、现象及历史时期②看图表中的项目:数据信息的时间、空间、数量的变化(升降)③看图表中的数据:观纵横变化并综合分析表格中的有效信息所反映的现象。2.“四注意”①注意围绕数据而展开的描述性的语言②注意时间变化与数据变化的关系③注意分析数据变化的特征④注意分析数据变化的原因具体操作:曲线数据图“边边角角看拐点”柱状数据图“上下左右看趋势”表格数据图“纵横驰骋看变化”饼状数据图“阴晴圆缺看大小”【解题技巧】2.题型及解题技巧2.下图为苏俄《 ▲ (政策)实前后农业生产的恢复和发展情况》。观察下图,填写 ▲

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.加快组建拖拉机站 D.农业集体化

解析:图表类材料题选择题,需要仔细阅图表,不同类型的图表需要运用不同的方法。在本题中,柱状图需要上下左右看趋势,变化在1921年,这个点既是粮食产量与种植面积的最低点,也是以后持续增长的起点。再结合课本关于新经济政策的作用,正确答案B!

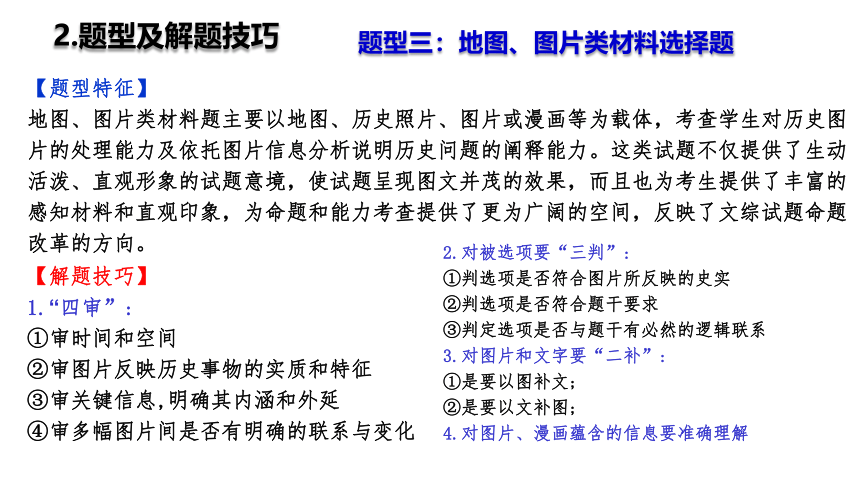

题型三:地图、图片类材料选择题

【题型特征】

地图、图片类材料题主要以地图、历史照片、图片或漫画等为载体,考查学生对历史图片的处理能力及依托图片信息分析说明历史问题的阐释能力。这类试题不仅提供了生动活泼、直观形象的试题意境,使试题呈现图文并茂的效果,而且也为考生提供了丰富的感知材料和直观印象,为命题和能力考查提供了更为广阔的空间,反映了文综试题命题改革的方向。

【解题技巧】

1.“四审”:

①审时间和空间

②审图片反映历史事物的实质和特征

③审关键信息,明确其内涵和外延

④审多幅图片间是否有明确的联系与变化

2.对被选项要“三判”:

①判选项是否符合图片所反映的史实

②判选项是否符合题干要求

③判定选项是否与题干有必然的逻辑联系

3.对图片和文字要“二补”:

①是要以图补文;

②是要以文补图;

4.对图片、漫画蕴含的信息要准确理解

2.题型及解题技巧

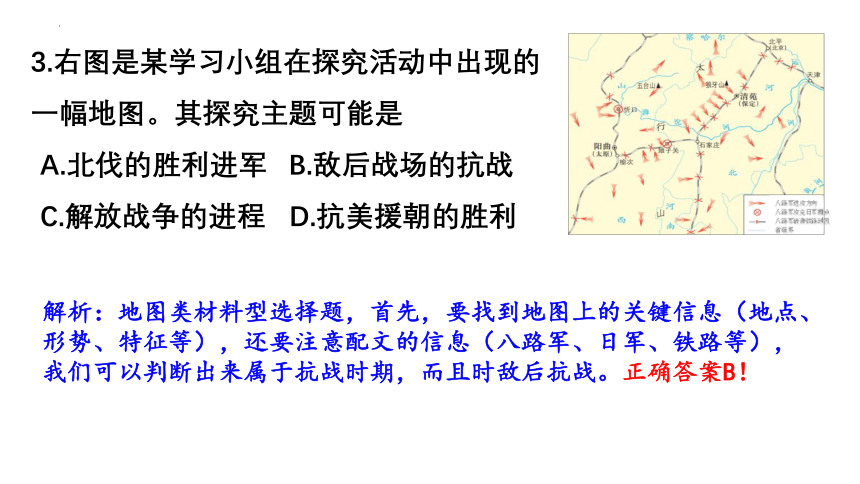

3.右图是某学习小组在探究活动中出现的一幅地图。其探究主题可能是

A.北伐的胜利进军 B.敌后战场的抗战

C.解放战争的进程 D.抗美援朝的胜利

解析:地图类材料型选择题,首先,要找到地图上的关键信息(地点、形势、特征等),还要注意配文的信息(八路军、日军、铁路等),我们可以判断出来属于抗战时期,而且时敌后抗战。正确答案B!

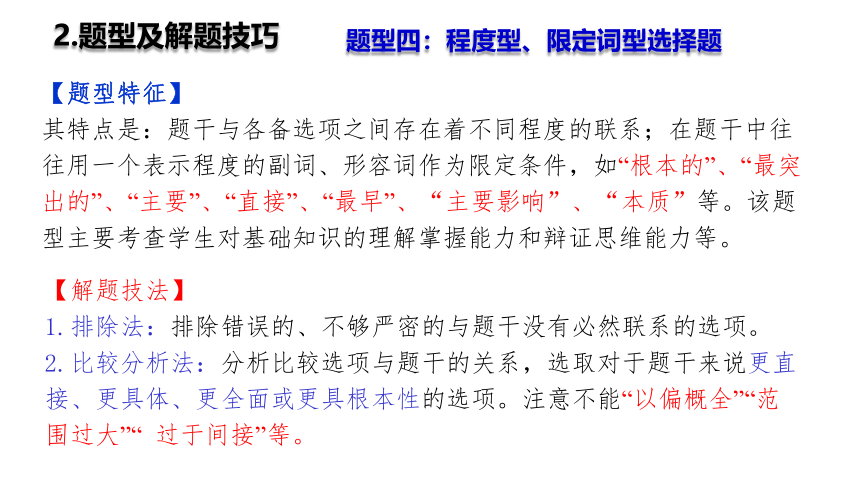

题型四:程度型、限定词型选择题

【题型特征】

其特点是:题干与各备选项之间存在着不同程度的联系;在题干中往往用一个表示程度的副词、形容词作为限定条件,如“根本的”、“最突出的”、“主要”、“直接”、“最早”、“主要影响”、“本质”等。该题型主要考查学生对基础知识的理解掌握能力和辩证思维能力等。

【解题技法】

1.排除法:排除错误的、不够严密的与题干没有必然联系的选项。

2.比较分析法:分析比较选项与题干的关系,选取对于题干来说更直接、更具体、更全面或更具根本性的选项。注意不能“以偏概全”“范围过大”“ 过于间接”等。

2.题型及解题技巧

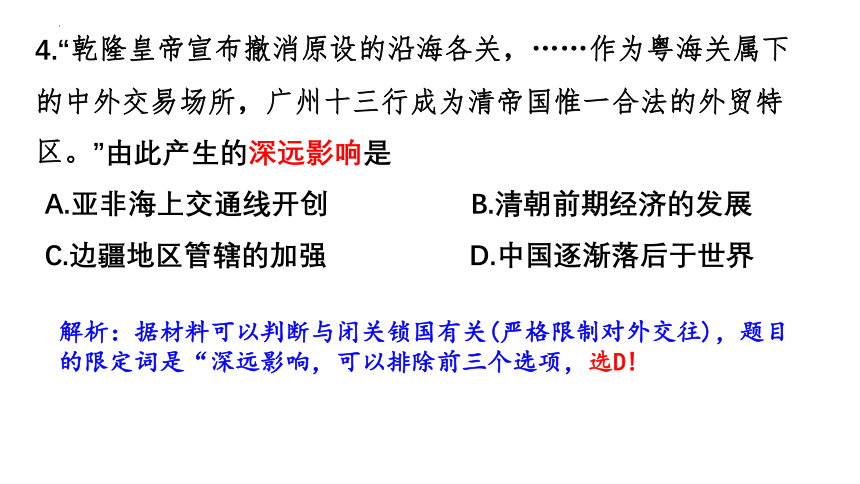

4.“乾隆皇帝宣布撤消原设的沿海各关,……作为粤海关属下的中外交易场所,广州十三行成为清帝国惟一合法的外贸特区。”由此产生的深远影响是

A.亚非海上交通线开创 B.清朝前期经济的发展

C.边疆地区管辖的加强 D.中国逐渐落后于世界

解析:据材料可以判断与闭关锁国有关(严格限制对外交往),题目的限定词是“深远影响,可以排除前三个选项,选D!

题型五: 比较型选择题

这种类型的试题一般分成两大类:一是要求比较出历史事物的共同点,可称为“求同型”;另一类是要求比较出历史事物的不同点,可称为“识异型”。从形式上看,比较型选择题有隐性和显性之分,显性比较型选择题在题干中一般有“相同点”“不同点”“共同之处”“相似之处”“最大的不同点”“最根本的不同点”“本质上的相似处”等词语出现;隐性比较型选择题则没有明确的提示语;

【解题技巧】

解答比较型选择题,应在牢固掌握历史基础知识的基础上进行比较分析。

(1)认真审读题目,弄清题意究竟是“求同”还是“识异”。对“求同型”比较选择题,可采用找反例法来解答,即选项只要不符合比较对象中的任意一个,即可排除,只有都符合的才可以选择;对“识异型”比较选择题,则要按照题目要求仔细辨别判断,找出正确的选项。

(2)明确比较对象,确立比较项,即找准比较的角度,如比较历史事件一般从背景、性质、方式、特点、结果、影响等方面思考。

(3)按照确立的比较项分项比较,归纳出它们的相同点或不同点,进行肯定或排除。

(4)运用历史理论进行分析判断。如共性与个性原理、矛盾的特殊性和普遍性关系原理、量变与质变关系原理等。

2.题型及解题技巧

5.下图西汉初期和后期封国范围变化的主要原因是

A.建立分封制

B.展开兼并战争

C.实行郡县制

D.实施“推恩令”

西汉初期各封国大致范围

西汉后期各封国大致范围

解析:比较型选择题,通过阅图基本可以发现不同,再结合图片上的配文,可以得出:西汉初期封国面积较大,而且占据地方比例也较大。西汉后期较大的封国很难看见。发生这种变化的原因是汉武帝为了加强中央集权,加强对地方的管理,实施“推恩令”。答案D!

题型六:因果关系型选择题

【解题技巧】

①要正确理解概念的含义:如客观、主观、主要、次要、直接原因、间接、历史、根本原因等;

②注意题干与备选项之间的逻辑关系:谁是因谁是果;

方法:

①采取时间顺序判断因果关系:在前者一定是因

②运用基本理论的推理得出答案:

如客观存在决定主观意识,那么客观存在就是因,主观意识是果。类似的还有生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑等。

此类试题的基本结构大致有两种表现形式:一是题干列出了某一历史结果,备选项中列出原因,在试题中常出现的标志性词语有“原因是”“目的”“是为了”“是因为”等,而在考查原因时又多进行细化,如考查“根本原因”“直接原因”“历史原因”“主观原因”等;另一种是题干列出的是历史原因,备选项列出的是结果,在试题中常出现的标志性词语有“影响”“结果”等。

2.题型及解题技巧

6.导致下表中1880~1920年世界石油年产量发生变化的主要原因是

年份 1880 1900 1910 1920

产量(万吨) 400 2100 4600 9400

A.蒸汽机的改良 B.铁路时代的开始

C.内燃机的应用 D.电灯的广泛使用

解析:通过表格我们可以明显看出:石油产量大幅度上升!题目的时间是1880-1920年,正好与第二次工业革命有关。再看选项A\B属于第一次工业革命的成果。选项D虽然属于第二次工业革命,但是与石油没有太大的关系,所以,正确答案C!

第页题型七:历史概念型选择题特点:概念型选择题主要考查对历史概念的再认再现和理解阐释能力,要求对历史概念能准确理解,并对其内在规律和本质进行把握。此类题在题干中提出一个基本概念,备选项则是对这一概念的阐释。在题干中经常出现的主要标志性用语有“内容是”“标志是”“性质是”“特点是”“准确的理解是”等。这类试题的命题多数会在备选项的表述上采用混淆手法,或偷梁换柱,或以偏概全,或以末代本、因果倒置等。解题技巧:(1)背景分析法:历史概念有其客观存在的特定背景,根据历史概念的时间和空间,联系所学知识,直接选取合适的答案。(2)本质定性法:就是对历史概念的性质、本质等属性上的界定,即分析“该概念是什么”。凡是与题目所考查的概念性质不同的就要被淘汰。(3)时空定量法:就是对历史概念的时间、使用范围等量度上的界定,即分析“该概念在什么时空区间内存在,在什么范围内适用”。(4)理论分析法:运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论的基本原理可以迅速解答,如生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。2.题型及解题技巧7. "到1830年,英国工业收入已经超过农业收入......到1851年,城市人口已占全国人口的52%。”形成这样局面的主要原因是

A.贫富分化加剧 B.交通运输变革

C城市化的加快 D.工业化的推动

解析:历史概念在这一题是“主要原因”,材料反映了工业产值超过农业,城市化已经实现。导致这两个结果的共同原因是什么?前两个选项可以排除。选项C,虽然可以解释城市化,但是不能解释第一个结果,而且工业化推动了城市化。所以,正确答案选D!

题型八:评价型选择题

特点:

考查学生对历史概念、历史现象、历史事件、历史人物、历史观点以及历史结论等的分析、判断和评价的能力。

命题形式:

一是主体+评价类,即题干给出被评价的主体,选项提供对该主体的评价,从中选择最合适的评价。经常呈现的形式是“关于某某(可以是历史现象、历史人物、历史概念)的评价(或者说法、解释、表述、分析)正确的是……”。

二是评价+主体类,即题干给出对某事物的评价,选项提供与评价相关的主体,从中选择最合适的主体。

2.题型及解题技巧

8.“他无意发动一场革命,也无意为美国创造一种新的体制机构。相反,他是在设法医治一个资本主义社会的暂时疾病,通过护理使它恢复健康。”材料评述了

A.战后新秩序的建立 B.新经济政策的成效

C.经济大危机的背景 D.罗斯福新政的目的

解析:材料第一句话说明该事件保留了前提,而且提到美国,第二句话说明资本主义暂时出现问题,需要一定的措施去帮助。排除前两个选项,然后经济大危机应该是导致暂时疾病的原因。这正好评述了罗斯福新政的目的。所以选D!

二、中考历史非选择题方法指导

目前,非选择题主要为:文字类(文言文类、外国翻译文字类难度较大)、填空类和图片、图表类(总体难度偏大)三种。

1.先看问题:

先看材料的局限性,如遇到难懂的古文和外来材料障碍更大,易产生惧怕心理影响答题;且在不了解题目要求和方向的情况下读材料,针对性不强效率不高。

怎么看问题?其实就是审题,看清楚问的是什么?题目要求是什么?有几小问?有哪些关键词?分值多少?如何分配分值?等等……这是正确答题的前提。

2.阅读材料(带着问题去读材料):

①看两头,找信息。材料的首尾两头,一般是命题者对材料的出处和内容作简要介绍的地方,内容一般包括材料的背景、时间、国别和作者,甚至材料的中心等一个或多个信息。这些说明性文字,往往给解题者某种暗示和引导,有可能埋伏着解题所需的信息,有一定的启发作用,不可漏读。

②读懂、读透材料。简单说,读材料要做到三读:读题引、读正文、读出处。第一遍粗读,找到材料叙述的核心内容。第二遍细读,正确理解材料的观点,获取有效信息,要防止似是而非,一知半解就匆忙答题的毛病。第三遍重点读,带着设问有重点地阅读,提取有效信息,搁置无效信息,并确定材料与相关知识的联系,破解命题能力的考查方向。

二、中考历史非选择题方法指导

(1)从材料内容本身——找取有效信息。

在找取每段每句的含义时,要注意抓取关键词语,不论题目所给的材料文字多少,无效信息和虚假信息的干扰程度多强,材料的含义往往就在几个关键词语上,它们是信息的集中表现,是解题时所要用的重点。当然,也别忘了有时关键信息还可能出现在材料的首尾,即材料的介绍和出处上,它有时会给解题以一定的暗示和启发。

二、中考历史非选择题方法指导

(2)从材料与课本的关联——找取相似点。

试题虽然是新材料、新情景和新设问,但迄今为止,任何一道材料题的解答,都要求“分析材料,结合所学知识回答”,即不管材料多新,必定与课本有不可分割的关联,“貌离神合”于课本知识。这里的关联一是指试题以课本知识为背景或依托,二是指试题的一两处设问需用课本知识来回答或确定大方向。确定了材料与课本的某个或某方面重要知识的关联,这样材料便与课本联系在一起,回答问题就不难了,甚至有的设问可以在课本中“对号入座”。

二、中考历史非选择题方法指导

(3)从材料内容与设问角度——找取相关点。

材料解析题,顾名思义是要求把对问题的回答建立在对材料的分析应用上,突出运用材料论证,说明问题的特征和坚持“论从史出”的原则,以充分发挥材料本身在解题中的价值。所以读材料时要处处想着设问,把设问放到材料中互相对照,从材料中找出回答设问的信息,或从设问的行文中重新获得读材料时忽略了的重要之处,以纠正在答题时抛开材料或设问,随意发挥、答非所问的错误倾向。

注意:一般来说,定位词前都会有关键的限定词,提供答题的信息。

答案来源不清:根据定向词确定答案来源

答案表述不准:根据定法词确定答题思路

答题内容不明:利用定位词确定答案表述

二、中考历史非选择题方法指导

公式1:根据定向词,确定答案来源

二、中考历史非选择题方法指导

公式2:根据定法词,确定答题基本思路

二、中考历史非选择题方法指导

1.可以用材料原话(据材料列举、指出、指出等)。

2.不可以抄材料(分析、概括、总结、归纳)。

3.其他属于介于两者之间。

二、中考历史非选择题方法指导

3.结合题目要求答题:

(1)问什么答什么,注意题目要求的关键词:如事件、原因、表现、影响、史实、趋势、性质、启示等。

(2)注意题目要求。据材料,答案一定是出自材料;据材料并结合所学知识,答案是材料加课本知识。答完要读一遍看是否符合题意,是否通顺。

(3)综上所述怎么答?需要再次阅读材料,先每道材料归纳一点观点或史实,然后根据分值提取所有观点或史实的共性。

(4)说一句完整的话,有些要加动词、形容词更完美。

请回答:

(1)图二中的“中都”是哪一政权的都城?对比图一和图二,列举宋代农业发展的变化。(4分)

(1)金。粮食主要产区南移;黄河流域的畜牧地区转变为农作物产区;小麦在南方逐渐普遍等。(4分)

1.看题目:本题有两小问,第一问1分,第二问变化3分。

2.读材料

(1)图一有畜牧区,图二变成农业区。

(2)唐朝粮食产区较小,宋朝粮食产区有很大的增加。

(3)随着北方人口大量南迁,小麦在南方种植增加。

3.组织答案。

材料二 黄河流域战乱频繁,南方各割据政权一般却比较稳定,特别是长江下游的吴和南唐以及吴越,经济发展更为显著。……河套地区是党项族和汉族人民杂居的地区,“地饶五谷,尤宜稻麦”。……随着北宋的统一,南北农作物品种得到交流。南宋北方移民的大量涌入,使南方社会经济继续获得发展,……麦的需要量激增,促使南方麦的种植逐渐普遍。……金朝的铁器,其中有大量铁制农具,形制与中原地区相似或一致。 ——《中国古代史·下册》

请回答:

(2)材料二中“南唐以及吴越”处于什么历史时期?据材料二,归纳材料一所示变化出现的原因。(4分)

(3)综上所述,归纳宋代经济发展的趋势。(2分)

(2)五代十国。南方政局比较稳定;民族交融;政权局部统一;北方人口南迁。

(3)经济重心进一步南移;各民族经济进一步交融;南北经济进一步交流。

28.阅读下列材料

材料一 美国的国民生产总值在战争中实际增长了50%以上,而整个欧洲(不包括苏联在内)却下降了25%。到1953年,即使绝大部分制造业从二战的破坏中恢复过来,整个欧洲在其中所占的比重也只有26%,而美国则高达44.7%。

——《大国的兴衰》

请回答:

(1)据材料一,指出二战后美国经济比重发生的变化(1分)。结合所学知识,分析造成这种变化的原因。(2分)

比重一般是以百分比或者饼状图体现

美国经济比重大幅度上升。

变化原因即要解释美国比重为何上升,欧洲比重为何下降。

美国在二战 中获益巨大;欧洲在二战中遭到重创。

材料二 我相信,这是美国外交政策的转折点,它现在宣布,不论什么地方,不论直接或间接侵略威胁了和平,都与美国的安全有关。

——《杜鲁门回忆录》

请回答:

(2)二战后美国推行哪一外交政策?(1分)据材料二指出美国推行这一政策的理由(1分)。材料中的“转折点”指的是哪一历史事件?(1分)此后美国实施了哪些具体措施?(2分)

解题思路:突破点在“美国外交政策的转折点”(杜鲁门主义的出台,美苏从盟友到对手);然后再回答第一问“外交政策”(冷战政策);第二位理由(材料原话);最后一问还有哪些冷战措施(实施马歇尔计划、建立北约)

材料三 从一切能得到的指数来看……二战后美国是世界上最强大的国家。许多美国人,包括政府中的主要人物,都认为他们能够运用他们的力量命令全世界朝着美国模式的民主资本主义方向走去。

——《现代国际关系发展史》

(3)据材料三,分析美国认为它能“命令全世界”的原因(2分)和企图。(1分)

(4)面对美国的企图,我们应该如何应对?(2分)

解题思路:材料认为(美国是最强大的国家、美国有足够的力量);

企图:二战中崛起的美国,挑战世界霸权成功(称霸世界)

解题思路:美国称霸世界是要建立以自己为首的单边世界(反多极化:建立新的国际政治秩序);同时是以战争或武力作为主要手段(走和平发展之路)

(答案序号化、内容条理化、书写规范化)

分点列条作答(严禁“段落式”答题);注意简洁,条理清楚,用①、②、③等序号标明

题中有“分别”的要求,必须标示清楚所答的是哪个内容;问什么答什么,对题目设问,要有明确的回应,对所解答的问题应有简短的提示。

严禁在答案中出现“ ”等“图示”性质的写法,必须用文字表示;

三、中考答题规范具体要求

4、专有名词必须特别注意书写规范,严禁简写(如“半殖半封”);答案用语要求使用学科的语言,尽量使用课本语言,尤其要注意课本中结论性语言,不能表述过于口头语也不能滥用文学性的修饰语。

5、注意全面。答案要求完整和层次分明.

6、注意书写。字迹清晰、工整,卷面整洁,在指定区域作答大题号小序号应保持一致,不得变更题号和小序号。

三、中考答题规范具体要求

7、注意分值,分配分值,防止漏题。组织答案。

8、注意审题。问什么答什么。对题目设问,要有明确的回应,对所解答的问题应有简短的提示。

9、注意用语。答案用语要求使用学科的语言,尽量使用课本语言,尤其要注意课本中结论性语言,不能表述过于口头语也不能滥用文学性的修饰语。

三、中考答题规范具体要求

中考历史考前指导终极版

应试方法千万条,规范答题第一条!

第页选择题解题技巧考前技巧目 录CONTENTS

一、选择题题型及解题技巧

1.做错选择题的“五种表现”

(1)忽视题干所给的时间(时期)或者忽略题干中的关键词语,匆忙答题。

(2)概念理解不透彻,深层的含义思维不到位。比如:不能准确区主要原因(可能是内因)和根本原因(一定是内因);不能区分现象与本质;不能区分整体与部分等。

(3)历史基本史实掌握不牢固,缺乏时空观念,迁移历史概念的能力欠缺。

(4)历史事件因果关系混淆。

(5)盲目墨守“成”规,拘泥于教材,不能具体问题具体分析

如何进入设定的情境找到正确答案?

第一步

定时期

第二步

定内容

第三步

定答案

1.抓时间或时期,定位考核知识点。

2.如果没有给明确时间信息,可通过提到的人物、事件等找到背后隐藏的

时间。

3.掌握不同历史时期的阶段特征,便于更准备地

进行判断。

1.精读题干,找到关键字词或句子进行标注,从

材料出发,不受限所学。

2.仔细研读题目设问,确定答题内容和方向。

3.如是图片题,要先看文字信息,再解读图片内

容;表格题大多找各材

料的共性或不同之处。

1.看清题目的判断词,是选择正确还是错误选项。

2.确定设问的主语,被选项主语与其是否一致。

3.能覆盖题干所有信息的答案是最佳选项。

4.选择有困难时,可用排除法、逻辑倒推等帮助

选择。不轻易改答案。

题型一:文字类材料选择题

【题型特征】在题干中引入一些新材料创造新的问题情景,主要考查学生阅读材料并从材料中获取有效信息解决问题的能力。强调以“能力立意”“素养立意”为主,注重与现实生活的紧密结合,关注社会,以史为鉴。

1.读:解读史料信息及反映的主旨内涵

2.找:时间、人物、地点、事件;注意材料当中的转折词

(转折词后面往往是材料强调的重点)

3.联:联系所学知识,分析思考史料有效信息

4.析:分析备选项是否符合题干史料和题意要求

【解题技法】

注意:浓缩材料找大意,强调题干与选项的完全对应

2.选择题题型及解题技巧

1.《梦梁录》卷十三记载“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”,材料表明

A.商品经济的繁荣 C.海外贸易的发展

B.江南地区的开发 D.闭关锁国的危害

解析:文字类材料选择题,材料是最重要的信息来源,同时,材料出处也需要留心。在本题中,材料说的是:大街小巷店铺林立,一派繁荣局面。说明古代市与坊隔离的局面打破,最早出现在宋朝。同时,材料出自《梦粱录》也是宋朝。所以,综合分析正确答案A。

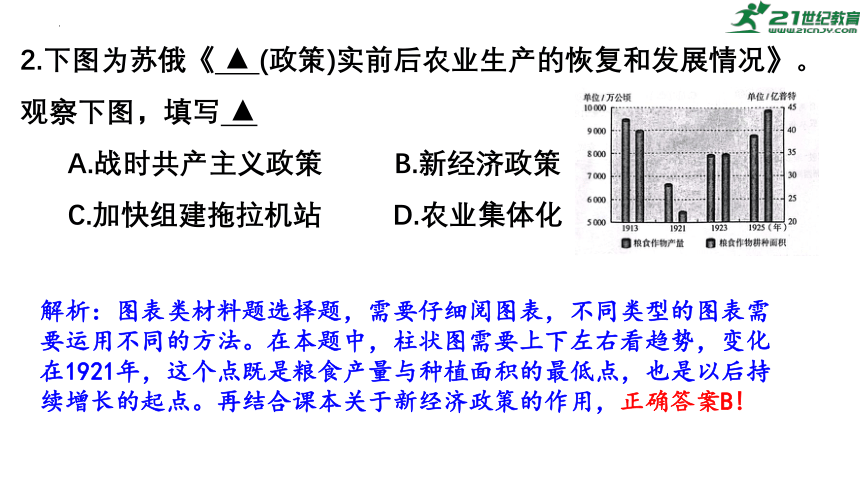

第页题型二:图表类材料选择题【题型特征】考查某一历史阶段(时期)的相同历史现象或者不同历史现象变化的表现、原因、特征及趋势。一般是根据相关统计数据考查历史事件发生原因、逻辑推理获得历史结论和分析概括历史事物的特征,既考查历史学科内综合,又考查跨学科综合能力,其求答限制词主要有“反映出”“根本原因”“主要原因”“直接原因”“结论是”“解读正确的是”等。1.“三看”①看图表头及出处:确定历史事件、现象及历史时期②看图表中的项目:数据信息的时间、空间、数量的变化(升降)③看图表中的数据:观纵横变化并综合分析表格中的有效信息所反映的现象。2.“四注意”①注意围绕数据而展开的描述性的语言②注意时间变化与数据变化的关系③注意分析数据变化的特征④注意分析数据变化的原因具体操作:曲线数据图“边边角角看拐点”柱状数据图“上下左右看趋势”表格数据图“纵横驰骋看变化”饼状数据图“阴晴圆缺看大小”【解题技巧】2.题型及解题技巧2.下图为苏俄《 ▲ (政策)实前后农业生产的恢复和发展情况》。观察下图,填写 ▲

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.加快组建拖拉机站 D.农业集体化

解析:图表类材料题选择题,需要仔细阅图表,不同类型的图表需要运用不同的方法。在本题中,柱状图需要上下左右看趋势,变化在1921年,这个点既是粮食产量与种植面积的最低点,也是以后持续增长的起点。再结合课本关于新经济政策的作用,正确答案B!

题型三:地图、图片类材料选择题

【题型特征】

地图、图片类材料题主要以地图、历史照片、图片或漫画等为载体,考查学生对历史图片的处理能力及依托图片信息分析说明历史问题的阐释能力。这类试题不仅提供了生动活泼、直观形象的试题意境,使试题呈现图文并茂的效果,而且也为考生提供了丰富的感知材料和直观印象,为命题和能力考查提供了更为广阔的空间,反映了文综试题命题改革的方向。

【解题技巧】

1.“四审”:

①审时间和空间

②审图片反映历史事物的实质和特征

③审关键信息,明确其内涵和外延

④审多幅图片间是否有明确的联系与变化

2.对被选项要“三判”:

①判选项是否符合图片所反映的史实

②判选项是否符合题干要求

③判定选项是否与题干有必然的逻辑联系

3.对图片和文字要“二补”:

①是要以图补文;

②是要以文补图;

4.对图片、漫画蕴含的信息要准确理解

2.题型及解题技巧

3.右图是某学习小组在探究活动中出现的一幅地图。其探究主题可能是

A.北伐的胜利进军 B.敌后战场的抗战

C.解放战争的进程 D.抗美援朝的胜利

解析:地图类材料型选择题,首先,要找到地图上的关键信息(地点、形势、特征等),还要注意配文的信息(八路军、日军、铁路等),我们可以判断出来属于抗战时期,而且时敌后抗战。正确答案B!

题型四:程度型、限定词型选择题

【题型特征】

其特点是:题干与各备选项之间存在着不同程度的联系;在题干中往往用一个表示程度的副词、形容词作为限定条件,如“根本的”、“最突出的”、“主要”、“直接”、“最早”、“主要影响”、“本质”等。该题型主要考查学生对基础知识的理解掌握能力和辩证思维能力等。

【解题技法】

1.排除法:排除错误的、不够严密的与题干没有必然联系的选项。

2.比较分析法:分析比较选项与题干的关系,选取对于题干来说更直接、更具体、更全面或更具根本性的选项。注意不能“以偏概全”“范围过大”“ 过于间接”等。

2.题型及解题技巧

4.“乾隆皇帝宣布撤消原设的沿海各关,……作为粤海关属下的中外交易场所,广州十三行成为清帝国惟一合法的外贸特区。”由此产生的深远影响是

A.亚非海上交通线开创 B.清朝前期经济的发展

C.边疆地区管辖的加强 D.中国逐渐落后于世界

解析:据材料可以判断与闭关锁国有关(严格限制对外交往),题目的限定词是“深远影响,可以排除前三个选项,选D!

题型五: 比较型选择题

这种类型的试题一般分成两大类:一是要求比较出历史事物的共同点,可称为“求同型”;另一类是要求比较出历史事物的不同点,可称为“识异型”。从形式上看,比较型选择题有隐性和显性之分,显性比较型选择题在题干中一般有“相同点”“不同点”“共同之处”“相似之处”“最大的不同点”“最根本的不同点”“本质上的相似处”等词语出现;隐性比较型选择题则没有明确的提示语;

【解题技巧】

解答比较型选择题,应在牢固掌握历史基础知识的基础上进行比较分析。

(1)认真审读题目,弄清题意究竟是“求同”还是“识异”。对“求同型”比较选择题,可采用找反例法来解答,即选项只要不符合比较对象中的任意一个,即可排除,只有都符合的才可以选择;对“识异型”比较选择题,则要按照题目要求仔细辨别判断,找出正确的选项。

(2)明确比较对象,确立比较项,即找准比较的角度,如比较历史事件一般从背景、性质、方式、特点、结果、影响等方面思考。

(3)按照确立的比较项分项比较,归纳出它们的相同点或不同点,进行肯定或排除。

(4)运用历史理论进行分析判断。如共性与个性原理、矛盾的特殊性和普遍性关系原理、量变与质变关系原理等。

2.题型及解题技巧

5.下图西汉初期和后期封国范围变化的主要原因是

A.建立分封制

B.展开兼并战争

C.实行郡县制

D.实施“推恩令”

西汉初期各封国大致范围

西汉后期各封国大致范围

解析:比较型选择题,通过阅图基本可以发现不同,再结合图片上的配文,可以得出:西汉初期封国面积较大,而且占据地方比例也较大。西汉后期较大的封国很难看见。发生这种变化的原因是汉武帝为了加强中央集权,加强对地方的管理,实施“推恩令”。答案D!

题型六:因果关系型选择题

【解题技巧】

①要正确理解概念的含义:如客观、主观、主要、次要、直接原因、间接、历史、根本原因等;

②注意题干与备选项之间的逻辑关系:谁是因谁是果;

方法:

①采取时间顺序判断因果关系:在前者一定是因

②运用基本理论的推理得出答案:

如客观存在决定主观意识,那么客观存在就是因,主观意识是果。类似的还有生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑等。

此类试题的基本结构大致有两种表现形式:一是题干列出了某一历史结果,备选项中列出原因,在试题中常出现的标志性词语有“原因是”“目的”“是为了”“是因为”等,而在考查原因时又多进行细化,如考查“根本原因”“直接原因”“历史原因”“主观原因”等;另一种是题干列出的是历史原因,备选项列出的是结果,在试题中常出现的标志性词语有“影响”“结果”等。

2.题型及解题技巧

6.导致下表中1880~1920年世界石油年产量发生变化的主要原因是

年份 1880 1900 1910 1920

产量(万吨) 400 2100 4600 9400

A.蒸汽机的改良 B.铁路时代的开始

C.内燃机的应用 D.电灯的广泛使用

解析:通过表格我们可以明显看出:石油产量大幅度上升!题目的时间是1880-1920年,正好与第二次工业革命有关。再看选项A\B属于第一次工业革命的成果。选项D虽然属于第二次工业革命,但是与石油没有太大的关系,所以,正确答案C!

第页题型七:历史概念型选择题特点:概念型选择题主要考查对历史概念的再认再现和理解阐释能力,要求对历史概念能准确理解,并对其内在规律和本质进行把握。此类题在题干中提出一个基本概念,备选项则是对这一概念的阐释。在题干中经常出现的主要标志性用语有“内容是”“标志是”“性质是”“特点是”“准确的理解是”等。这类试题的命题多数会在备选项的表述上采用混淆手法,或偷梁换柱,或以偏概全,或以末代本、因果倒置等。解题技巧:(1)背景分析法:历史概念有其客观存在的特定背景,根据历史概念的时间和空间,联系所学知识,直接选取合适的答案。(2)本质定性法:就是对历史概念的性质、本质等属性上的界定,即分析“该概念是什么”。凡是与题目所考查的概念性质不同的就要被淘汰。(3)时空定量法:就是对历史概念的时间、使用范围等量度上的界定,即分析“该概念在什么时空区间内存在,在什么范围内适用”。(4)理论分析法:运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论的基本原理可以迅速解答,如生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。2.题型及解题技巧7. "到1830年,英国工业收入已经超过农业收入......到1851年,城市人口已占全国人口的52%。”形成这样局面的主要原因是

A.贫富分化加剧 B.交通运输变革

C城市化的加快 D.工业化的推动

解析:历史概念在这一题是“主要原因”,材料反映了工业产值超过农业,城市化已经实现。导致这两个结果的共同原因是什么?前两个选项可以排除。选项C,虽然可以解释城市化,但是不能解释第一个结果,而且工业化推动了城市化。所以,正确答案选D!

题型八:评价型选择题

特点:

考查学生对历史概念、历史现象、历史事件、历史人物、历史观点以及历史结论等的分析、判断和评价的能力。

命题形式:

一是主体+评价类,即题干给出被评价的主体,选项提供对该主体的评价,从中选择最合适的评价。经常呈现的形式是“关于某某(可以是历史现象、历史人物、历史概念)的评价(或者说法、解释、表述、分析)正确的是……”。

二是评价+主体类,即题干给出对某事物的评价,选项提供与评价相关的主体,从中选择最合适的主体。

2.题型及解题技巧

8.“他无意发动一场革命,也无意为美国创造一种新的体制机构。相反,他是在设法医治一个资本主义社会的暂时疾病,通过护理使它恢复健康。”材料评述了

A.战后新秩序的建立 B.新经济政策的成效

C.经济大危机的背景 D.罗斯福新政的目的

解析:材料第一句话说明该事件保留了前提,而且提到美国,第二句话说明资本主义暂时出现问题,需要一定的措施去帮助。排除前两个选项,然后经济大危机应该是导致暂时疾病的原因。这正好评述了罗斯福新政的目的。所以选D!

二、中考历史非选择题方法指导

目前,非选择题主要为:文字类(文言文类、外国翻译文字类难度较大)、填空类和图片、图表类(总体难度偏大)三种。

1.先看问题:

先看材料的局限性,如遇到难懂的古文和外来材料障碍更大,易产生惧怕心理影响答题;且在不了解题目要求和方向的情况下读材料,针对性不强效率不高。

怎么看问题?其实就是审题,看清楚问的是什么?题目要求是什么?有几小问?有哪些关键词?分值多少?如何分配分值?等等……这是正确答题的前提。

2.阅读材料(带着问题去读材料):

①看两头,找信息。材料的首尾两头,一般是命题者对材料的出处和内容作简要介绍的地方,内容一般包括材料的背景、时间、国别和作者,甚至材料的中心等一个或多个信息。这些说明性文字,往往给解题者某种暗示和引导,有可能埋伏着解题所需的信息,有一定的启发作用,不可漏读。

②读懂、读透材料。简单说,读材料要做到三读:读题引、读正文、读出处。第一遍粗读,找到材料叙述的核心内容。第二遍细读,正确理解材料的观点,获取有效信息,要防止似是而非,一知半解就匆忙答题的毛病。第三遍重点读,带着设问有重点地阅读,提取有效信息,搁置无效信息,并确定材料与相关知识的联系,破解命题能力的考查方向。

二、中考历史非选择题方法指导

(1)从材料内容本身——找取有效信息。

在找取每段每句的含义时,要注意抓取关键词语,不论题目所给的材料文字多少,无效信息和虚假信息的干扰程度多强,材料的含义往往就在几个关键词语上,它们是信息的集中表现,是解题时所要用的重点。当然,也别忘了有时关键信息还可能出现在材料的首尾,即材料的介绍和出处上,它有时会给解题以一定的暗示和启发。

二、中考历史非选择题方法指导

(2)从材料与课本的关联——找取相似点。

试题虽然是新材料、新情景和新设问,但迄今为止,任何一道材料题的解答,都要求“分析材料,结合所学知识回答”,即不管材料多新,必定与课本有不可分割的关联,“貌离神合”于课本知识。这里的关联一是指试题以课本知识为背景或依托,二是指试题的一两处设问需用课本知识来回答或确定大方向。确定了材料与课本的某个或某方面重要知识的关联,这样材料便与课本联系在一起,回答问题就不难了,甚至有的设问可以在课本中“对号入座”。

二、中考历史非选择题方法指导

(3)从材料内容与设问角度——找取相关点。

材料解析题,顾名思义是要求把对问题的回答建立在对材料的分析应用上,突出运用材料论证,说明问题的特征和坚持“论从史出”的原则,以充分发挥材料本身在解题中的价值。所以读材料时要处处想着设问,把设问放到材料中互相对照,从材料中找出回答设问的信息,或从设问的行文中重新获得读材料时忽略了的重要之处,以纠正在答题时抛开材料或设问,随意发挥、答非所问的错误倾向。

注意:一般来说,定位词前都会有关键的限定词,提供答题的信息。

答案来源不清:根据定向词确定答案来源

答案表述不准:根据定法词确定答题思路

答题内容不明:利用定位词确定答案表述

二、中考历史非选择题方法指导

公式1:根据定向词,确定答案来源

二、中考历史非选择题方法指导

公式2:根据定法词,确定答题基本思路

二、中考历史非选择题方法指导

1.可以用材料原话(据材料列举、指出、指出等)。

2.不可以抄材料(分析、概括、总结、归纳)。

3.其他属于介于两者之间。

二、中考历史非选择题方法指导

3.结合题目要求答题:

(1)问什么答什么,注意题目要求的关键词:如事件、原因、表现、影响、史实、趋势、性质、启示等。

(2)注意题目要求。据材料,答案一定是出自材料;据材料并结合所学知识,答案是材料加课本知识。答完要读一遍看是否符合题意,是否通顺。

(3)综上所述怎么答?需要再次阅读材料,先每道材料归纳一点观点或史实,然后根据分值提取所有观点或史实的共性。

(4)说一句完整的话,有些要加动词、形容词更完美。

请回答:

(1)图二中的“中都”是哪一政权的都城?对比图一和图二,列举宋代农业发展的变化。(4分)

(1)金。粮食主要产区南移;黄河流域的畜牧地区转变为农作物产区;小麦在南方逐渐普遍等。(4分)

1.看题目:本题有两小问,第一问1分,第二问变化3分。

2.读材料

(1)图一有畜牧区,图二变成农业区。

(2)唐朝粮食产区较小,宋朝粮食产区有很大的增加。

(3)随着北方人口大量南迁,小麦在南方种植增加。

3.组织答案。

材料二 黄河流域战乱频繁,南方各割据政权一般却比较稳定,特别是长江下游的吴和南唐以及吴越,经济发展更为显著。……河套地区是党项族和汉族人民杂居的地区,“地饶五谷,尤宜稻麦”。……随着北宋的统一,南北农作物品种得到交流。南宋北方移民的大量涌入,使南方社会经济继续获得发展,……麦的需要量激增,促使南方麦的种植逐渐普遍。……金朝的铁器,其中有大量铁制农具,形制与中原地区相似或一致。 ——《中国古代史·下册》

请回答:

(2)材料二中“南唐以及吴越”处于什么历史时期?据材料二,归纳材料一所示变化出现的原因。(4分)

(3)综上所述,归纳宋代经济发展的趋势。(2分)

(2)五代十国。南方政局比较稳定;民族交融;政权局部统一;北方人口南迁。

(3)经济重心进一步南移;各民族经济进一步交融;南北经济进一步交流。

28.阅读下列材料

材料一 美国的国民生产总值在战争中实际增长了50%以上,而整个欧洲(不包括苏联在内)却下降了25%。到1953年,即使绝大部分制造业从二战的破坏中恢复过来,整个欧洲在其中所占的比重也只有26%,而美国则高达44.7%。

——《大国的兴衰》

请回答:

(1)据材料一,指出二战后美国经济比重发生的变化(1分)。结合所学知识,分析造成这种变化的原因。(2分)

比重一般是以百分比或者饼状图体现

美国经济比重大幅度上升。

变化原因即要解释美国比重为何上升,欧洲比重为何下降。

美国在二战 中获益巨大;欧洲在二战中遭到重创。

材料二 我相信,这是美国外交政策的转折点,它现在宣布,不论什么地方,不论直接或间接侵略威胁了和平,都与美国的安全有关。

——《杜鲁门回忆录》

请回答:

(2)二战后美国推行哪一外交政策?(1分)据材料二指出美国推行这一政策的理由(1分)。材料中的“转折点”指的是哪一历史事件?(1分)此后美国实施了哪些具体措施?(2分)

解题思路:突破点在“美国外交政策的转折点”(杜鲁门主义的出台,美苏从盟友到对手);然后再回答第一问“外交政策”(冷战政策);第二位理由(材料原话);最后一问还有哪些冷战措施(实施马歇尔计划、建立北约)

材料三 从一切能得到的指数来看……二战后美国是世界上最强大的国家。许多美国人,包括政府中的主要人物,都认为他们能够运用他们的力量命令全世界朝着美国模式的民主资本主义方向走去。

——《现代国际关系发展史》

(3)据材料三,分析美国认为它能“命令全世界”的原因(2分)和企图。(1分)

(4)面对美国的企图,我们应该如何应对?(2分)

解题思路:材料认为(美国是最强大的国家、美国有足够的力量);

企图:二战中崛起的美国,挑战世界霸权成功(称霸世界)

解题思路:美国称霸世界是要建立以自己为首的单边世界(反多极化:建立新的国际政治秩序);同时是以战争或武力作为主要手段(走和平发展之路)

(答案序号化、内容条理化、书写规范化)

分点列条作答(严禁“段落式”答题);注意简洁,条理清楚,用①、②、③等序号标明

题中有“分别”的要求,必须标示清楚所答的是哪个内容;问什么答什么,对题目设问,要有明确的回应,对所解答的问题应有简短的提示。

严禁在答案中出现“ ”等“图示”性质的写法,必须用文字表示;

三、中考答题规范具体要求

4、专有名词必须特别注意书写规范,严禁简写(如“半殖半封”);答案用语要求使用学科的语言,尽量使用课本语言,尤其要注意课本中结论性语言,不能表述过于口头语也不能滥用文学性的修饰语。

5、注意全面。答案要求完整和层次分明.

6、注意书写。字迹清晰、工整,卷面整洁,在指定区域作答大题号小序号应保持一致,不得变更题号和小序号。

三、中考答题规范具体要求

7、注意分值,分配分值,防止漏题。组织答案。

8、注意审题。问什么答什么。对题目设问,要有明确的回应,对所解答的问题应有简短的提示。

9、注意用语。答案用语要求使用学科的语言,尽量使用课本语言,尤其要注意课本中结论性语言,不能表述过于口头语也不能滥用文学性的修饰语。

三、中考答题规范具体要求

同课章节目录